書籍版「建設ITガイド」に掲載した特集記事のバックナンバーです。

BIMを超えた建設DXの実現とデジタルデータの標準化

2024.08.26BIMとDXの関係

建設データの標準化とプロセス改革

当社では標準化された建設データの構築およびプロセス変革を実現するために、BIMの推進を行っている。

建設データの標準化とは、プロジェクトで発生するデータをマスター化されたデータベース構造にすることに他ならない。

BIMはマスター化されたデータベースを構築することを主眼においた場合、最も優位性のあるプラットフォームであるといえる。

当社では2017年よりBIMツールをRevitで統一し、デジタルデータからものづくりをする「作るBIM」、作成したデータを次工程に連携し、施工計画に使う「使うBIM」として日々拡大をしている。

これらデジタルデータを「使う」には、共通のルールにのっとって入力する“標準化された建設データ”が必要である。

なお、”標準化”は”詳細化”とは異なることを先にお伝えしておく。

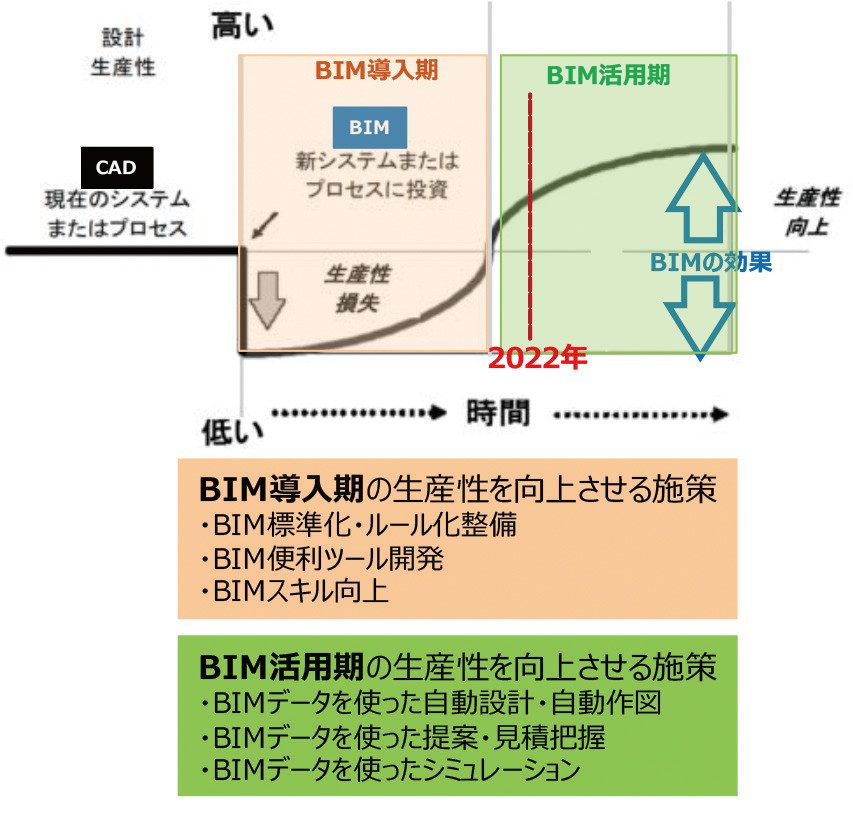

設計段階から詳細度を高めた重いデータを作成しようとすると、特にBIM導入期に生産性を落としてしまう。

当社では導入期の施策として、部門に合わせたBIM標準の整備と教育、または作業性を上げる便利ツール開発を行い、大幅に生産性を落とすことなくBIM活用期へ進めてきた(図-1)。

当社のデジタル戦略

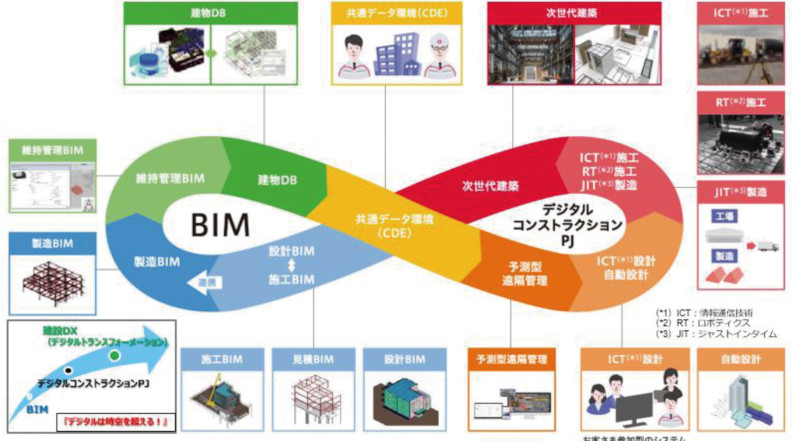

当社のデジタル戦略を表すメビウスループを紹介する。

設計BIMから始まり、施工・製造・維持管理とデータをつなぎ、共通データ環境であるCDEでデータを管理。

デジタルなモノづくり(デジタルコンストラクション)へつなぎ自動設計・自動施工へ進める。

これらのデータをBIMへフィードバックし、循環させていく。

この「BIM」と「デジタルコンストラクション」の両輪で当社は建設DXへ向かっている(図-2)。

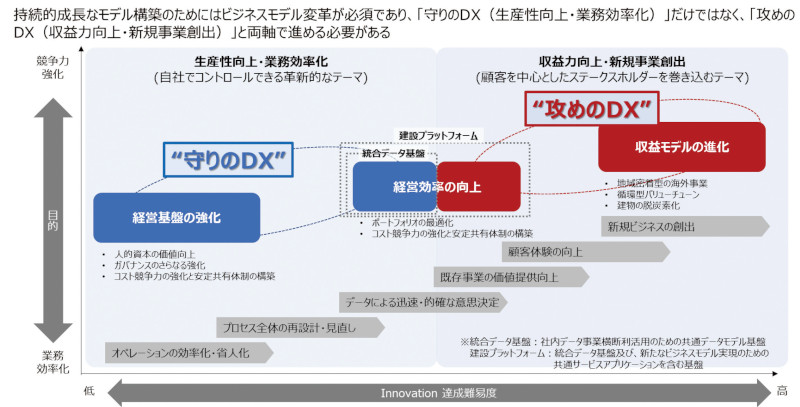

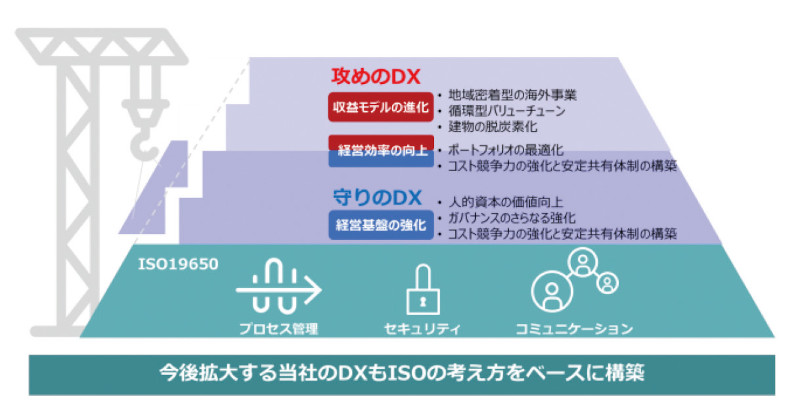

「守りのDX」と「攻めのDX」の両立

「2024年問題」、将来的な人員の不足など、建築業界で解決すべき多くの課題がある。

当社ではこれらの課題解決策の一つとしてDXを重視しており、「守りのDX」と「攻めのDX」を両立することを目指している(図-4)。

「守りのDX」は社内の業務効率化・標準化と位置付けている。

BIMにおいてはすでに全関係者が標準ルールに準拠した中でBIMを活用し、作図時間や確認作業の短縮を図っている。

現在、蓄積されたデジタル情報を活用して収益向上やサプライチェーンの向上などに結び付ける「攻めのDX」にも取り組んでいる。

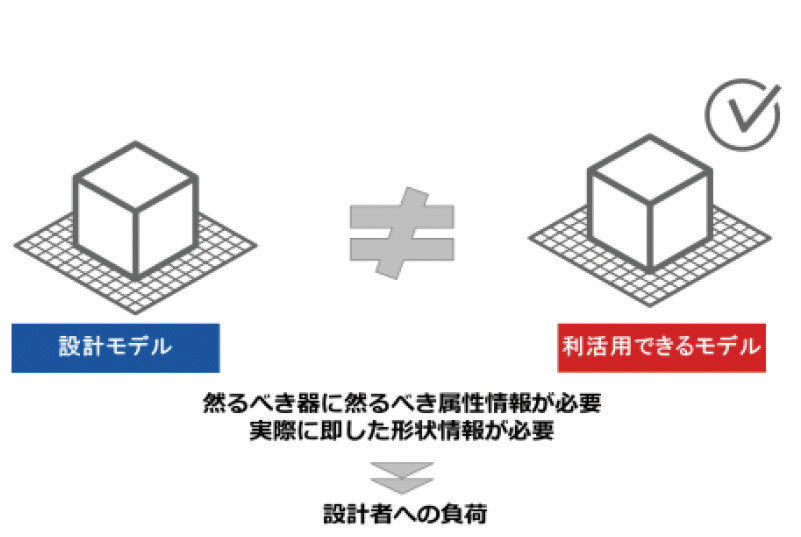

攻めに転じるためのデジタルデータの連携には利活用する仕組みに適した属性情報の格納や現実に即した形状情報の担保が必要であり、それらの情報を手入力だけで行うことはかえって設計者への負荷になってしまう(図-3)。

「利活用するためにモデルを作る」という考えだけでなく、設計作業の延長でスムーズに利活用できる情報の器を整備し、連携の仕組みを構築することが重要なポイントであり、当社は川上の業務効率化を前提にツール開発を行っている。

川上から川下まで利活用できるモデルを作ることと、利活用範囲を広げることで「攻めのDX」を実現していく。

データの一元管理

デジタル戦術のメビウスループの中心に据えているCDE環境について、データ保管場所として当社では適切な場所に適切なアクセス権限を有した者がデータを共有し管理するために、「BIM360」を採用し、BIMをはじめとした各種データの一元管理を行っている。

さらに2021年からはBIM360の承認機能を強化しデータを「いつ」「だれが」「なにを」「何の目的で」、承認したかを管理する仕組みとして当社独自の機能を付加した「BIM360Extension」(以下、Ext)の運用を開始した。

Extは「守りのDX」に位置付けられ、「攻めのDX」を下支えする仕組みとして展開を進めている。

従来業務に潜在していたリスクの排除や業務時間の削減、セキュリティー強化も同時に実現している。

Extは確実にデジタルエビデンスを残し、後工程に正しいデータを共有するために当社にとって不可欠となっている。

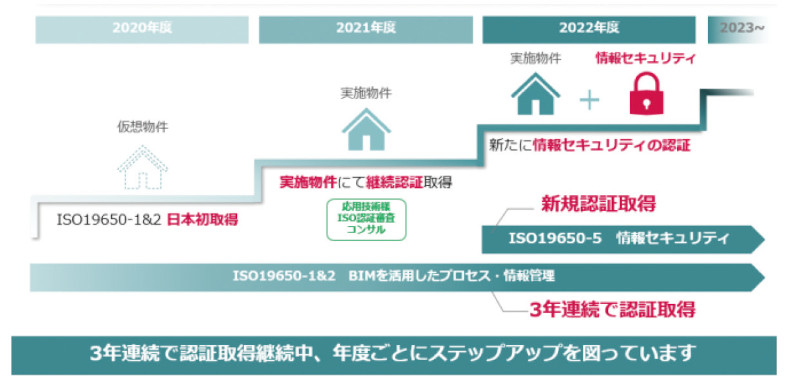

適切なデータ提供、データ交換の礎を盤石とするためISO19650の認証取得を行っている。

当社のISO19650認定取得状況

ISO19650とは、BIMを使用して構築された資産のライフサイクル全体にわたって情報管理を行うための国際規格であり、デジタルデータ管理の仕方が世界標準として明確化されている。

ISO19650で定義されているものを簡単にまとめると、以下の3つとなる。

①施主要求事項と受託組織の実行計画

②情報生産の5W1H

③情報納品の5W1H

上記それぞれに含まれるべき事項と、実際に情報交換をした記録が残っていることが定義されている。

このISO19650の認証を取得することで、国際規格レベルで自社のBIMが正しく運用できていることを証明し、改善していくための道しるべとなる。

当社がISO19650の認証取得へ取り組む理由も当社の目指す「攻めと守りのDX」の実現とお客さまを含めた情報マネジメント体制を整えていくためには取得が必要と判断したためである(図-5)。

当社の現在までの認証取得状況は、2020年度にISO19650-1&2の認証を日本で初めて取得して以降、毎年認証を継続している。

2022年度にはプロジェクト関係者間の情報セキュリティーに関するISO19650-5についても日本で認証が可能になったことから既存認証に加え、追加取得した。

3年連続で認証取得を継続する中で新たな知見を得ることができ、BIM実施体制をより盤石なものへと強化している(図-6)。

設計部門

デジタルデータ標準化の取り組み

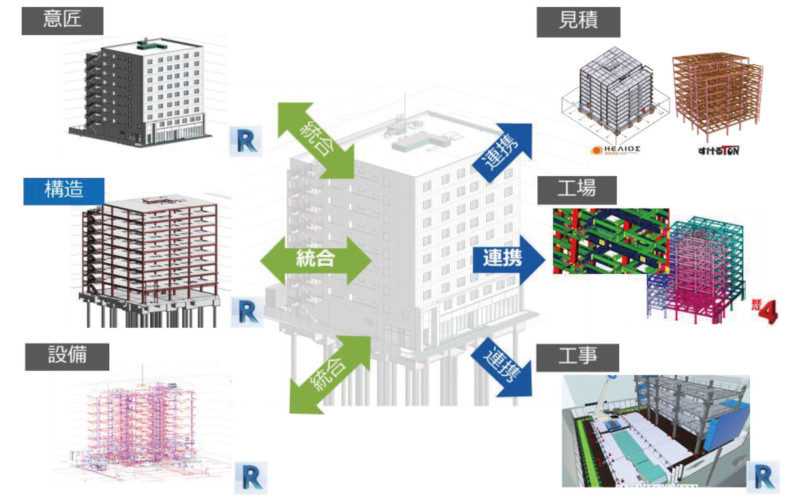

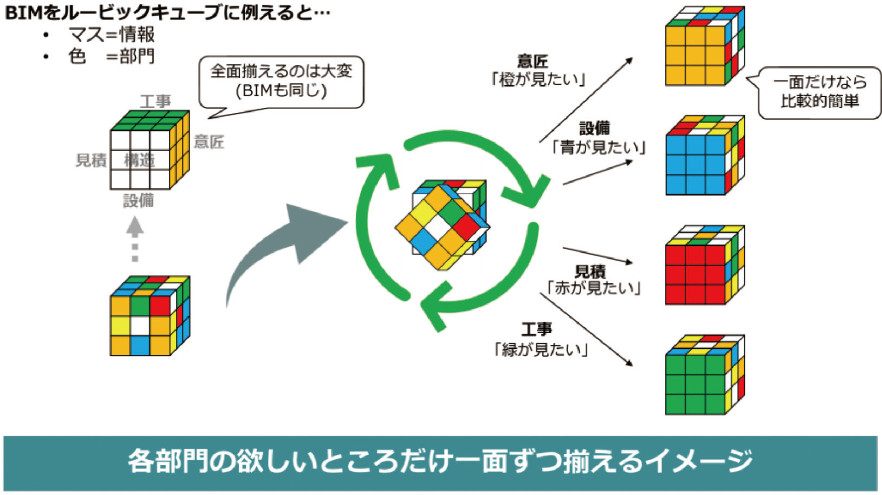

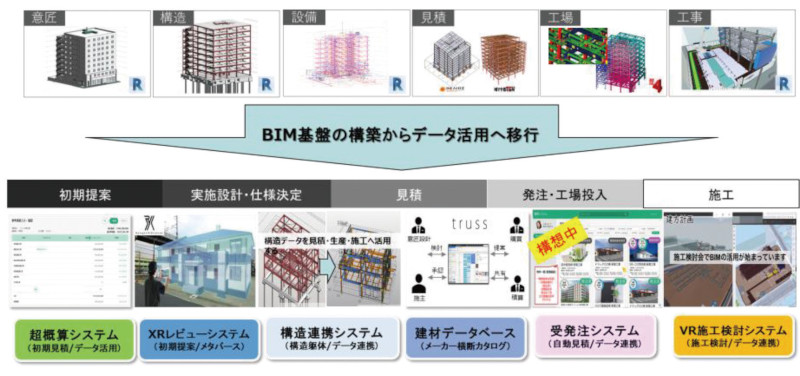

設計部門では意匠・構造・設備BIMを統合し、見積り・工場・工事などへBIMデータを連携してその部門で必要な情報を付加して活用している(図-7)。

BIMは建設業界の中でも市民権を得つつあるが、BIMデータの活用に関してはさまざまな解釈や方策が生まれており、今後のデジタルジャーニーはますます分かりづらくなっている。

社内の経営層にも理解できる伝え方や現場の人にも新たなチャレンジを進めてもらう分かりやすいビジョンが必要である。

そこで、どのようにしてBIMのプラットフォームをよりシンプルでクリアにできるかを「つくる」「ためる」「活用する」の3つのキーワードで定義した。

BIMを作るだけでなく、どのようにためて、どのように使うかまで見据え、BIM標準化のフェーズへと挑戦を進めている。

BIMの標準化

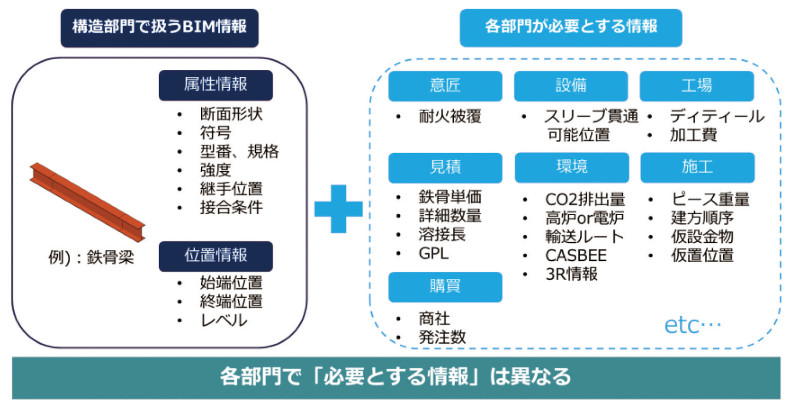

BIMの標準化を説明するため、ここでは構造部門の鉄骨梁の情報を例に挙げる。

鉄骨梁の情報を属性情報と位置情報に分けたとき、構造部門に必要な情報は図-7の左に記載しているパラメータがあれば定義することが可能である。

ただし、部門連携する際は図-7右に記載しているように部門ごとに必要とする情報が別に必要となる。

現状では、当社の構造BIMを各部門へ連携後、部門ごとに構造BIMデータを適宜加工して使用している(図-8)。

「構造BIMのココに情報がこう入っていれば、こういった結果を返す」というマスターやマッピングを組んでいるが、構造BIMの仕様が少しでも変わると情報が紐付かなくなるため各部門マスターも変更が必要となる。

また、対応に時間と人手がかかり、既存の仕様との共存も難しくなる。

そのため「連携する情報とは何か」が定義できたら、次はそれらの扱い方が必要となり、各部門間で部門連携が定着すれば「情報の扱い方」が定まってくる。

部門ごとの「情報の扱い方」を合体すればデータの統合管理(情報マネジメント)は可能である。

つまり、BIM普及後の次のステップとしてBIMデータを活用するための「情報マネジメント」体制を整えることが標準化への道筋となる。

BIMに情報マネジメントが合わさることで「BIMの標準化」が実現できる。

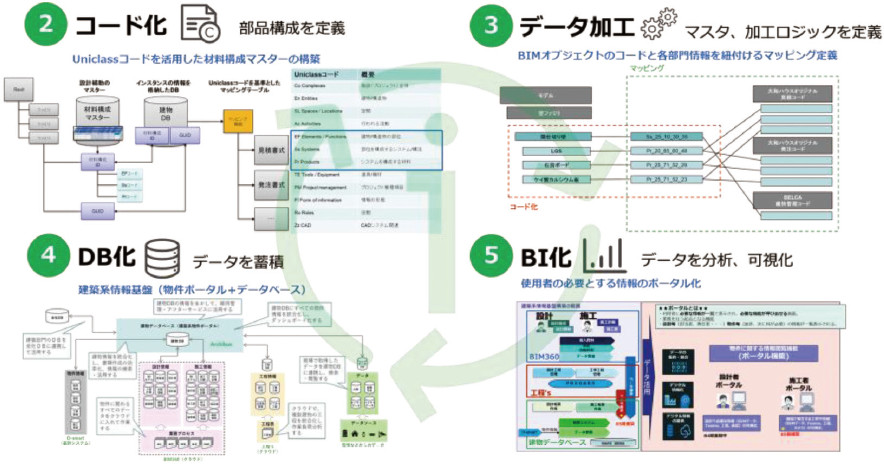

この情報マネジメントは、次に示す5つの要素で構成される。

① BIM監視:BIM品質を一定化する

② コード化:BIMの部品構成の定義化

③ データ加工:マスタ化、ロジック化

④ データベース化:データを蓄積する

⑤ BI化:データを分析、可視化する

この5つの要素をそれぞれ構築し実務で使用可能とすれば、BIMの標準化が達成できると考える。

当社では、この情報マネジメント体制を「つくる」「ためる」「活用する」システムと同義と考え、BIMをキーとして各部門が必要とする情報の形へ加工、可視化しようとしている。

BIMをルービックキューブ(マス=情報、色=部門)に例えてみると、各部門が欲しい情報を整えようとすると非常に苦労する(図-9)。

情報マネジメントは各部門が欲しいタイミングで欲しい色に組み替えて表示するプロセスを定義・自動化するイメージである。

ここで、構造部門の実現例として情報マネジメントを構成する1つ目の要素である

「①BIM監視:BIM品質を一定化する」を紹介する。

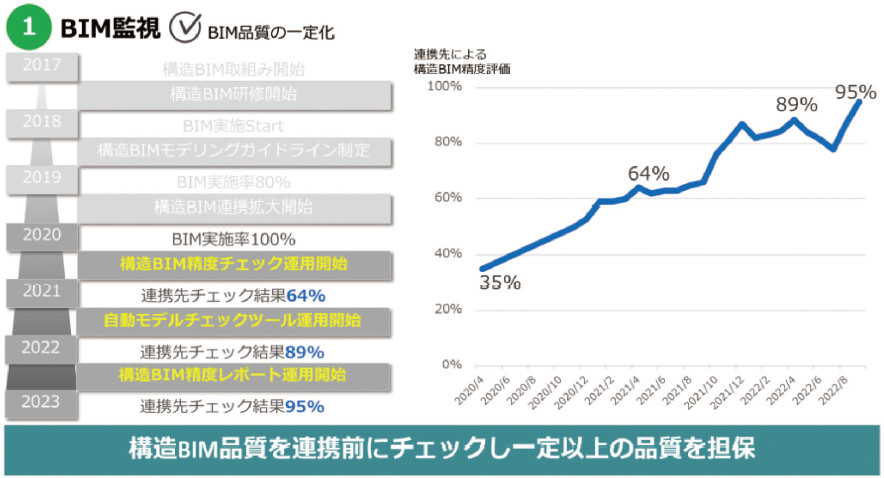

BIMでは2017年のスタート以降、年次ごとに品質改善の取り組みを行い、2020年には商業施設、事業施設の設計におけるBIM実施率100%を達成した。

次ステップとしてルービックキューブの中の「マス」を埋めるため、構造BIM情報の品質を連携前にチェックし各部門に対して一定以上の品質を担保するため構造BIMの精度レポート運用を始めた(図-10左)。

本取り組みにより、連携先による構造BIMの精度評価が35%から95%へ向上した(図-10)。

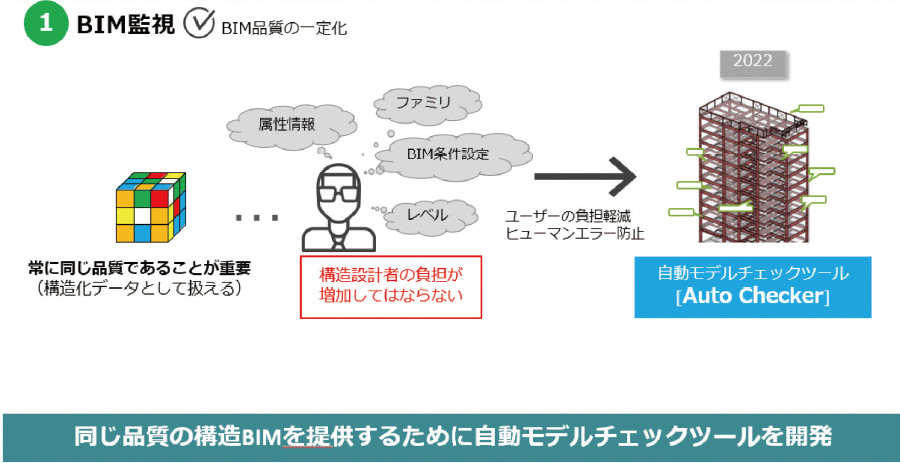

精度品質は常に同じ品質であることが重要であり、連携先が活用できる構造化データをそろえることがBIM品質の一定化といえる。

ここで、この精度確認を設計者の手作業で行っていては現状より負担が増加してしまうため、当社では自動モデルチェックツールを開発し、自動でBIMを点数化できるようにした(図-11)。

建物の特徴はそれぞれ異なるため、レポートの点数は決して100点満点でなくてもよい。

重要なことは、モデルのどこに注意すべきか申し送り事項を伝え担当者間のコミュニケーションを促すことにある。

BIMを標準化することは、全社DX実現への足がかりとなると考えている。

デジタルデータをBIMソフトの中で扱うだけでなくデータベース化し、プラットフォーム化することでさまざまなデータ活用の道を開いていくことができる(図-12)。

施工部門

施工のデジタル化

設計から始まる「つくる」「ためる」「活用する」デジタルデータは、施工部門においても同様に適用される。

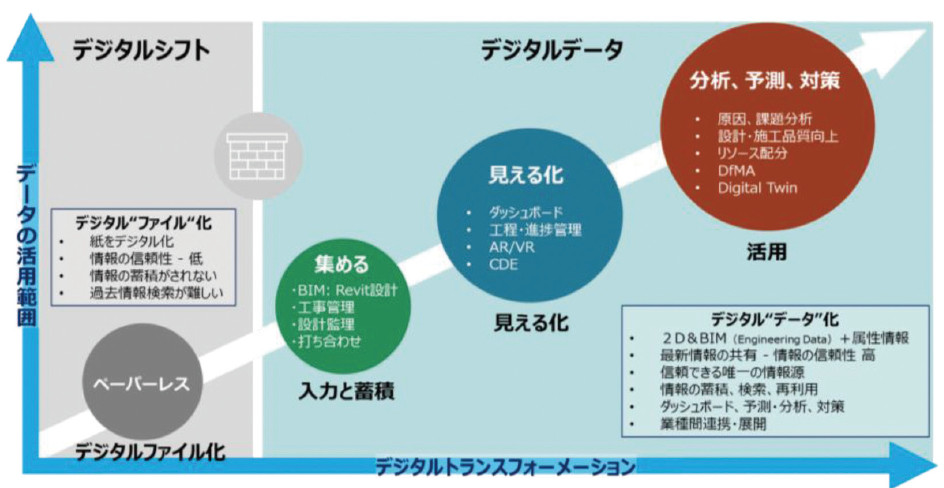

図-13は当社施工部門がDXに向かうためのデジタル情報の関連性を表現している。

白い矢印であるDXを実現するにはデジタルデータが必要なことは明白である。

しかしながら、特に施工管理においては 有象無象の紙ファイルがあり、その整理に右往左往させられている現状がある。

まずはデジタルシフトを巻き起こす際のデジタルアレルギーを抑え、分かりやすい効果を示す必要がある。

その観点ではペーパーレスは効果的なアプローチであるといえるが、単にデジタルファイルにするだけではその先のDXにつながるデジタルデータにはならない。

デジタルジャーニーの実現にはデジタルデータこそが重要である。

初期段階ではデジタルシフトはブレークスルーの第一歩である。

しかし、デジタルシフトとデジタルデータの間には大きな壁があり、デジタルファイル化はDXにつながらない。

デジタルデータをどう集めていくかのみがデジタルジャーニーを成功させるポイントである。

ここでは「つくる」「ためる」「活用する」の3原則を現場巡視の「Autodesk Build」活用例で紹介する。

「つくる」に関して、現場巡視をする場合、従来はあらかじめ図面をPDF変換しExcel巡視シートを準備する必要があり多くの時間を浪費していたが、「Autodesk Build」では必要なデータは既にDocsの中で管理されている。

そのデータにモバイルデバイスからアクセスするだけで現場巡視に必要な情報を取得できる。

指摘事項は図面上の地点をタップして追加し、現場写真を撮影し、担当業者、期日、ステータスなどをその場で入力する。

これら全ての情報は「Autodesk Build」内で関連付けられ一元管理されている。

従来のように現場巡視の後に、Excelシートに整理する作業も必要ない。

これらのデータはクラウド上で管理されているため、現場事務所、オフィス、外出先であっても最新の正しい情報で打合せを行い、その場で出た指示伝達事項があれば追加して、すぐに関係者と情報共有することができる。

レポート書出機能を利用すれば、図面、図面上の位置、指摘内容、ステータス、写真といった情報が一括で書き出すことができ、専門工事業者への作業指示、作業報告として活用することも可能である。

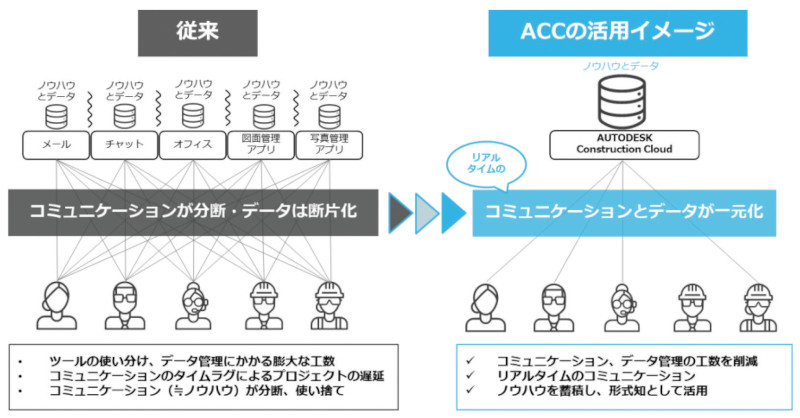

さらに「Autodesk Construction Cloud」(以下、ACC)(図-14)を使用することでデータが蓄積され、ダッシュボードで視覚化して活用することができる。

未達事項の数、期限超過、担当業者ごとといった情報をプロジェクト全体に確認することも可能である。

続いて「ためる」に関しては、先述したCDE同様に設計のコンストラクションデータもACCにためている。

設計のエンジニアリングデータと施工のコンストラクションデータが同じ環境に蓄積されていることが重要である。

「活用する」については、データを集めることにより、未達事項の割合、問題発生件数の多い原因を見つけたり、プロジェクトタイプごとの傾向を判断したりすることができる。

また、直接ダッシュボードから該当する「Autodesk Build」の指摘事項に飛び、作業を継続することも可能となる(図-15)。

つくり、集めたデータは「見える化」の先に「分析、予測、対策」といった本社部門から工事現場にデータの効果を還元することができるようになる。

重要なことは明確な視点を持ち、デジタルジャーニーの中で「その部分最適のデジタル化は有効か、それは次につながるデータか」ということを判断することにある。

Autodesk Build:現場施工とプロジェクト管理の施工管理ソフトウエア

Autodesk Construction Cloud:建設業者向けの幅広く、奥深い、業務に関連したツールのセットを提供する包括的な現場管理およびプロジェクト管理ソフトウエア

Docs:Autodesk Construction Cloudでドキュメントを管理できるクラウドベースの共通データ環境

BIM活用の拡がり

「つくる」「ためる」「活用する」プラットフォームとデジタルデータ標準化の整備を進めることで今後さらなるデータ活用へ挑戦することができる。

データ活用の事例を2つ紹介する。

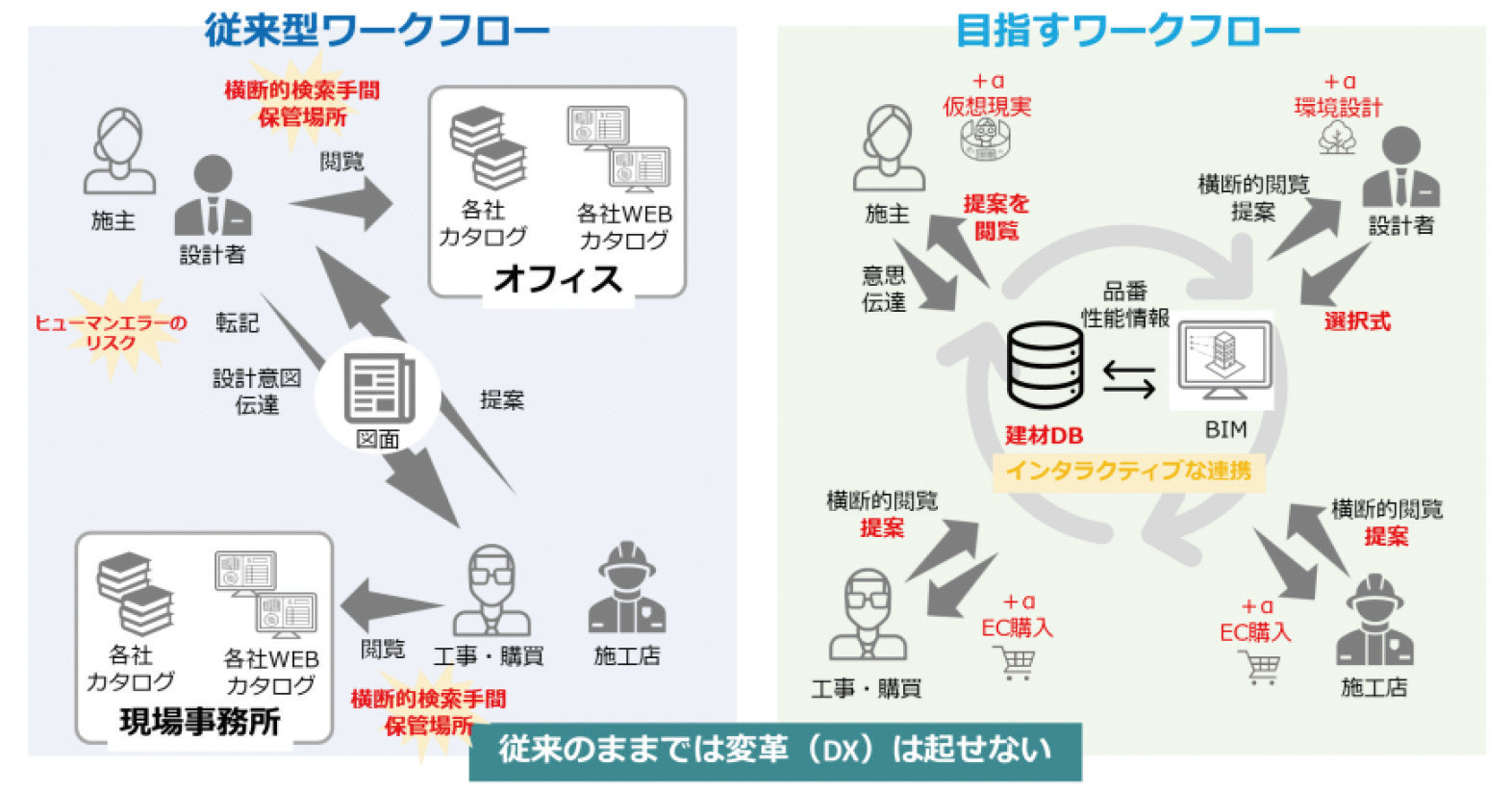

1つ目の事例は建材データベース(以下、建材DB)の活用である。

当社はメーカー横断の総合Webカタログである「truss」を建材DBとして採用し、BIMとインタラクティブに連携可能な建材DBがあることにより循環型のワークフローの構築と+αのメリットが出てきている。

環境配慮設計を例として紹介する。

当社としては中期経営計画で2030年度には、バリューチェーン全体で2015年度比40%以上のCO2の削減に加え、国内ではZEB・ZEH率100%を目指すとともに、原則全ての新築する建物の屋根上に太陽光発電システムを設置し、再生可能エネルギーの普及拡大に貢献する計画としている。

この中のZEB率100%に向けて現状設計部門はBEI計算手法を原則標準入力法で行い、ZEB率を向上させているが、設計者へ負荷がかかる。

BIMを建材DBと連携することでBEI計算に必要な情報がデータとしてしかるべき器にしかるべき形で自動入力されるため、標準入力法による計算結果をスピーディーに取得することができる。

ケーススタディーにも活用でき、提案の質も向上している。

さらにはコスト情報と紐付けることにより、コストと環境配慮を見える化し、顧客への提案の質も向上させている(図-16)。

2つ目の事例は超概算システムである。

初期計画段階では建築計画粒度の粗い状態から事業計画を立てるためのコストを算出しなければならない。

そのような業務を効率化および平準化すべく、当社の過去のBIMやシステムに登録されたデジタルデータを活用し、工種別になっている見積り項目をAIにより部位別に分類し、粒度の粗い計画段階でも過去データを活用し仕様などの調整を容易にした概算算出を可能にした。

まとめ

ここまで、BIMの先にあるものを定義してきたが、当社がこの視座に立つことができたのは、2017年からBIM全社導入を合言葉に日々自分事として旗を振る経営層とそれを実行した技術者集団、建設プロセスに革命を起こす使命を持ったDX推進集団の三位一体のたまものである。

新しいプロセスを定着するにはこの三位一体も重要なカギとなる。

前述した建材DB、超概算見積や3D設計・施工レビューによる業務効率化を推進しており、最終的にはグループ企業を含んだ集中購買の取り組みへと接続し、全ての建設プロセスおける革命とバリューチェーンで社会貢献を図っていく(図-17)。

【出典】

建設ITガイド 2024

特集2 建築BIM

最終更新日:2024-08-27

最近の記事

- 自治体におけるBIM活用事例|八幡市役所-BIMFMによる庁舎管理の省力化-

- 実技試験の開始で本格始動した「BIM利用技術者試験」制度

- 「建築仕様書の研究」から「BIM時代の建築仕様書」へ

- 大学のBIMセンターと産官学連携からみた台湾のBIM技術者育成

- 地方ゼネコンによるBIM活用の取り組みと展望-BIM連携の活用でパートナーシップの強化を目指す-

- 鉄筋工事におけるBIMを適用したワークフロー

- 大阪・関西万博工事のBIM活用-建設事業の情報基盤としてのBIMの成熟とその後の「あるべき姿」を目指して-

- 沖縄総合事務局におけるBIM/CIMの取り組み

- 建築BIM推進会議における検討や建築BIMの推進に向けた取り組みの状況について

- 「BIM概算ガイドブックI」の発刊について-BIMデータとコスト情報の融合によって生まれる新たな可能性-

過去記事

-

2013

- 11月 (1)