はじめに

2023年1月、八幡市は新庁舎を開庁しました。

この新庁舎の設計、施工、維持管理にはBIM(Building Information Modelling)の活用が必須条件となりました。

本寄稿では、八幡市と日建設計および日建設計コンストラクション・マネジメントが行った「BIMを活用した維持管理システムのデジタル化」(以下、BIMFM※)に関する業務や今後の庁舎管理についてまとめています。

現在、維持管理のデジタル化に関する公開事例は少ない状況です。

また、公共施設は民間企業と異なり、BIM業務の発注に関する専門部署を持っていないことが一般的です。

このため、この取り組みは新しい事例と言えるでしょう。

市区町村はさまざまな規模や築年数の施設を抱えていますが、用途としては特殊なものではありません。

そのため、管理ノウハウは市区町村間で比較的容易に情報共有ができると考えています。

さらに、他の市区町村や同様用途の民間施設においても参考となるでしょう。

この記事が今後の維持管理のデジタル化に関する議論に役立てば幸いです。

※BIMFM=BIMを活用したFM(ファシリティマネジメント/ 施設管理)

国土交通省の動向

国土交通省は、2019年に建築BIM推進会議を設立し、国内でのBIMの推進を行っています。

そして、2023年3月に開催された建築BIM推進会議では、建築BIMの将来像と工程表(増補版)が示されました。

この中で、維持管理・運用手法のデジタル化として、BIMデータの活用により、新築・既存建築物の維持管理業務の効率化や、デジタルツインの実現による他の分野との連携が可能となることが述べられています。

このように、BIMFMは注目されている技術と言えます。

八幡市新庁舎管理マネジメントシステム

新庁舎建設事業

八幡市新庁舎建設事業に当たっては、基本計画を安井建築設計事務所、基本設計を山下設計、実施設計・施工を奥村組・山下設計特定建設工事共同企業体(図-1)、新庁舎管理マネジメントシステム構築業 務(以下、本業務)を日建設計が担いました。

各発注の条件にBIMが入っていましたが、新庁舎管理マネジメントシステム構築業務は設計・施工にも関係する業務であったたため、国土交通省が定義する「ライフサイクルコンサルティング」に近い進め方となりました。

ライフサイクルコンサルティングとは建築生産プロセスだけでなく、維持管理や運用段階も含めたライフサイクルを通じ、建築物の価値向上の観点からマネジメントする手法と、そのために発注者を支援する業務です。

図-1 八幡市新庁舎外観パース(奥村組・山下設計特定建設工事共同企業体)

新庁舎管理マネジメントシステム構築業務の目的

本業務は八幡市新庁舎のランニングコストの縮減と効率的な庁舎の維持管理を行うために、新たにFMシステムを構築することを目的としました。

システム構築に当たっては、BIMにて作成したモデルを用い、BIMデータの持つ属性と3次元形状を連携させ、視覚的に分かりやすいシステムとして構築することになりました。

なお、システムおよびデータの構築と運用方法は、可能な限り汎用性を重視し、庁舎管理業務において、委託業者のみならず、職員が容易に使用でき、職員の負担を軽減するようできる限り簡便なものを目指しました。

結果として、施設管理コストを縮減し、将来、他の公共施設管理への展開、拡張も視野に入れるものとなりました。

本業務により、BIMを用いたFMを簡易で汎用なシステムで実現することで、BIMの可能性を示し、社会貢献につながることを目指しています。

新庁舎管理マネジメントシステム

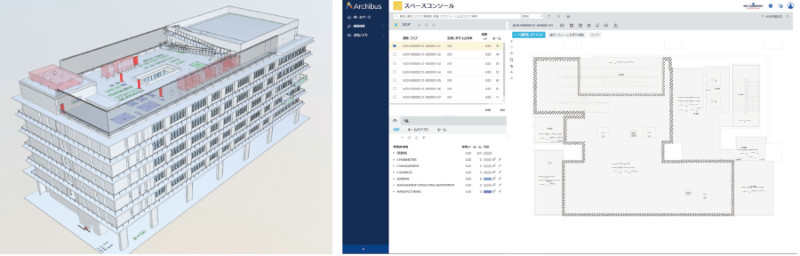

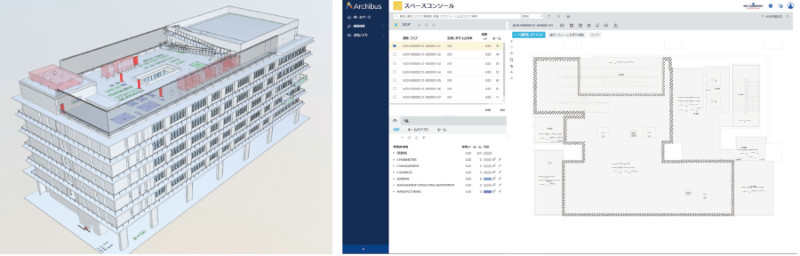

図-2左は実際の維持管理BIMモデルを示しており、日建設計コンストラクション・マネジメントが提唱する「やさしいBIM」で構築されました。

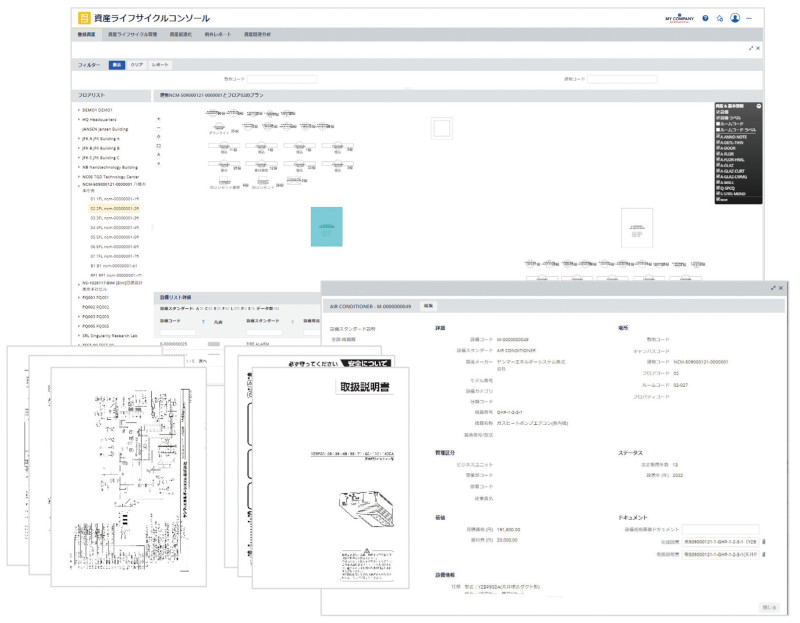

図-2右は維持管理ソフトウエアの画面でArchibusを採用しました(図-3)。

ArchibusはIWMSの代表的なソフトウエアの一つです。

IWMSはIntegrated Workplace Management Systemの略称で日本語では統合型職場管理システムとなり、従来型の維持管理よりも大きな範囲をターゲットとする概念です。

図-2 維持管理BIM(左)と維持管理ソフトウェア(右)

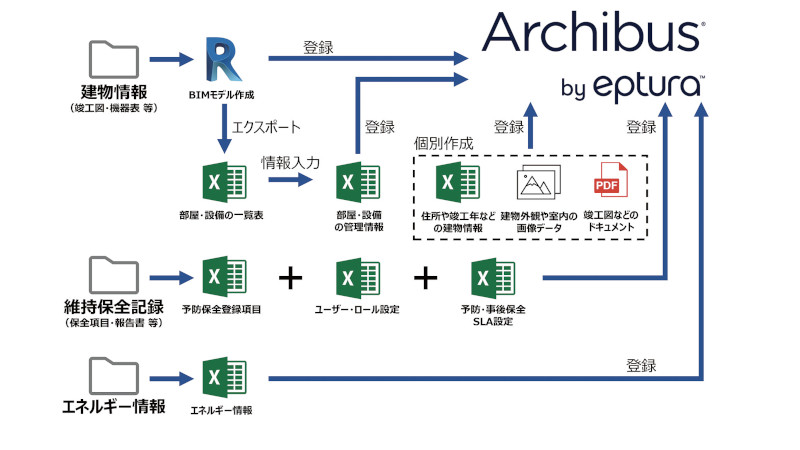

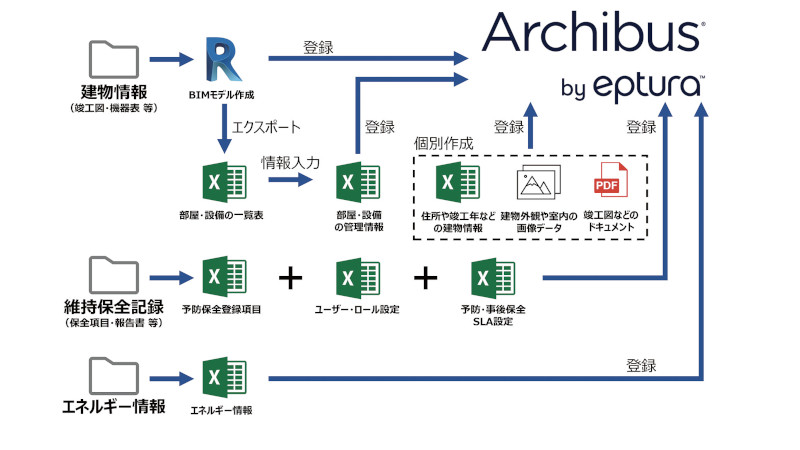

図-3 Archibus データフロー図

FMの機能①|建築情報

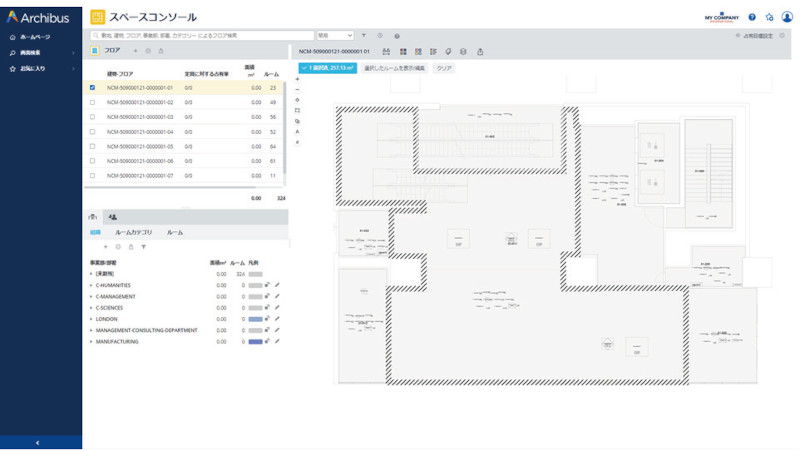

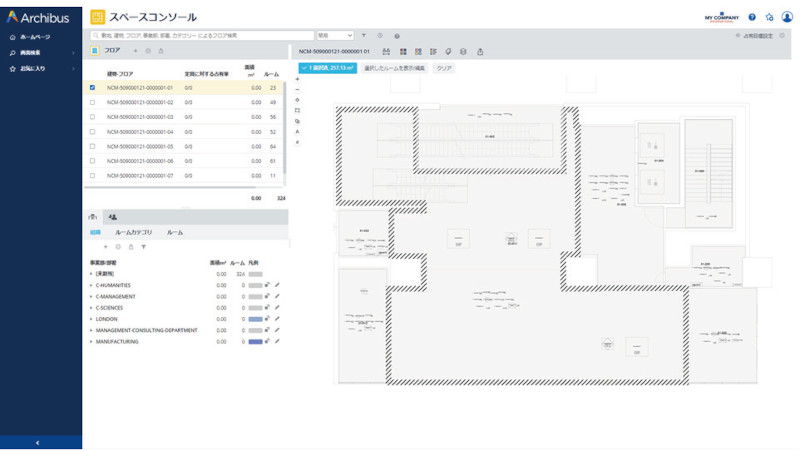

FMの機能①、スペースコンソールは登録した建物の部屋情報を確認することができる機能です(図-4)。

竣工情報を元に、部屋ごとに「部屋名」「仕上げ」などの情報を入力しています。

登録スペース数は324個。

仕様項目は各種コード、ルーム名、ルームカテゴリ、ルームタイプ、テナント管理、利用者、利用時間帯、各種仕上げ、最終調査日、写真、仕様などです。

図-4 FMの機能①|建築情報

FMの機能②|資産情報

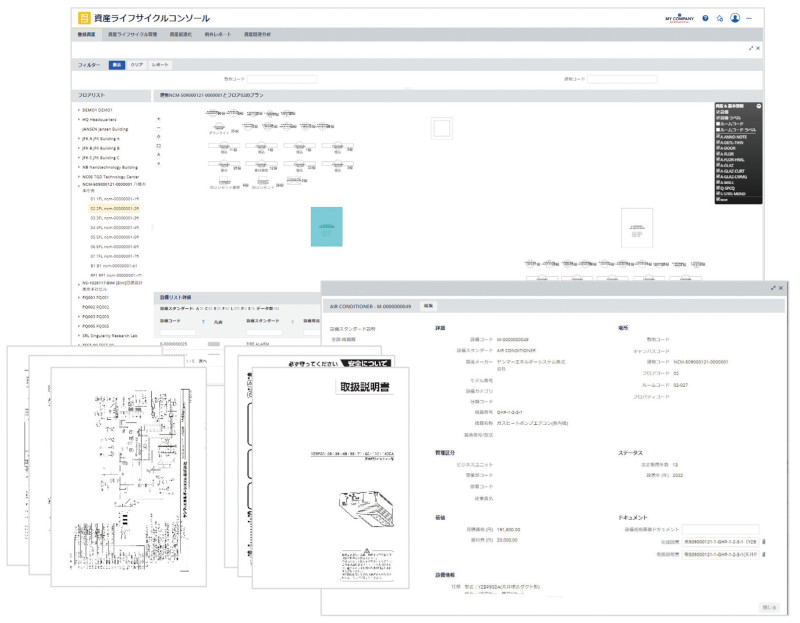

FMの機能②、資産ライフサイクルコンソールは登録した資産、すなわち設備の情報を確認することができる機能です(図-5)。

設備ごとに「名称」「設備コード」「製造メーカー」「ドキュメント」「価格」などを設定します。

Archibusに凡例(シンボルマーク)として表示できます。

管理対象機器数は3244個。

機器仕様項目は各種コード、分類、寸法、製造メーカー、価格、法定耐用年数、機器情報、設置年数、各種ドキュメント、仕様、個数です。

図-5 FMの機能②|資産情報

FMの機能③|メンテナンス管理

FMの機能③、メンテナンス管理機能は法定点検など予定されている保全業務を管理できる予防保全機能や建物内で発生した問題について管理が行える事後保全機能があり、それら登録された保全業務はあらかじめ定めたSLA(Service Level Agreement)に則り、業務フローを管理することが可能です。

八幡市がBIMFMに期待すること

建物情報のデジタル化

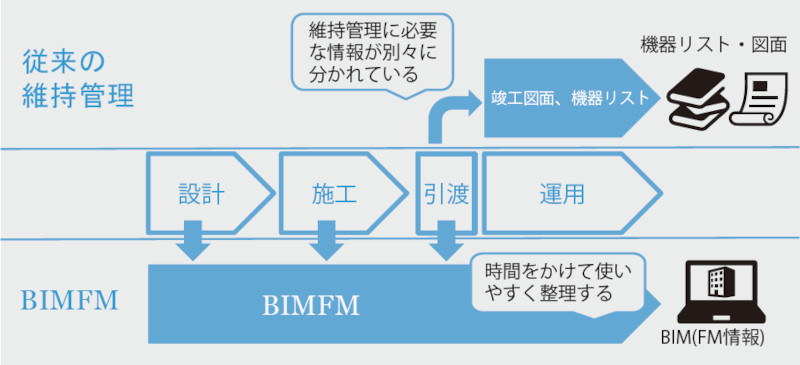

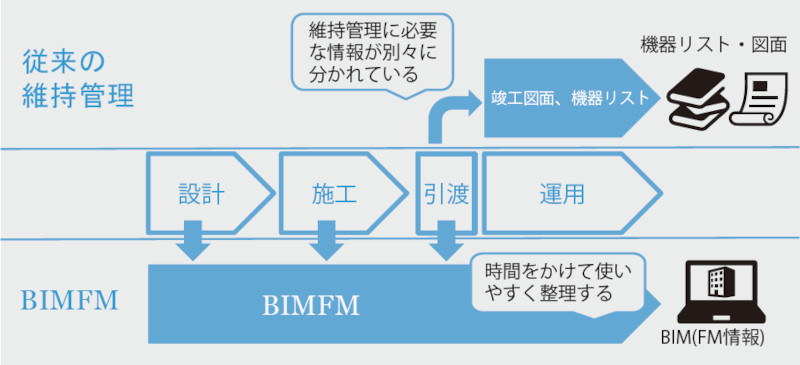

従来の建物情報は竣工時に図面や機器リストという形で別々に引き渡されました。

そのため、運用時に必要な情報にたどり着くまでに時間がかかりました。

BIMFMではシステムに建物情報が分かりやすく整理されているため、施設管理の効率化を可能にすることができます(図-6)。

図-6 八幡市がBIMFMに期待すること|建築情報のデジタル化

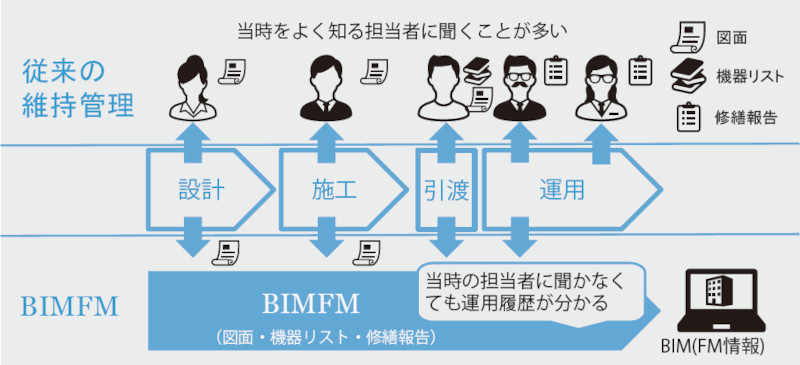

運用情報のデジタル化

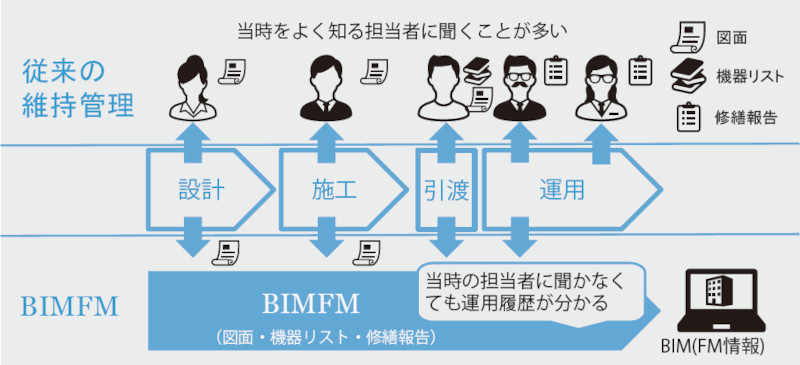

従来の施設管理では数年ごとに異動のある技師や施設管理を委託している外注委託業者など、運用情報が属人的にならざるを得ませんでした。

どのフェーズ、どの担当者であっても同じBIMFMに記録することにより、運用ノウハウをデータベースに蓄積することが可能にできます(図-7)。

図-7 八幡市がBIMFMに期待すること|運用情報のデジタル化

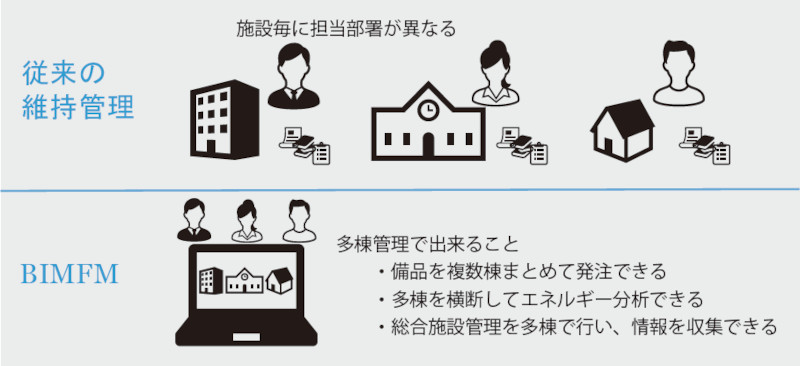

多棟管理による効率化

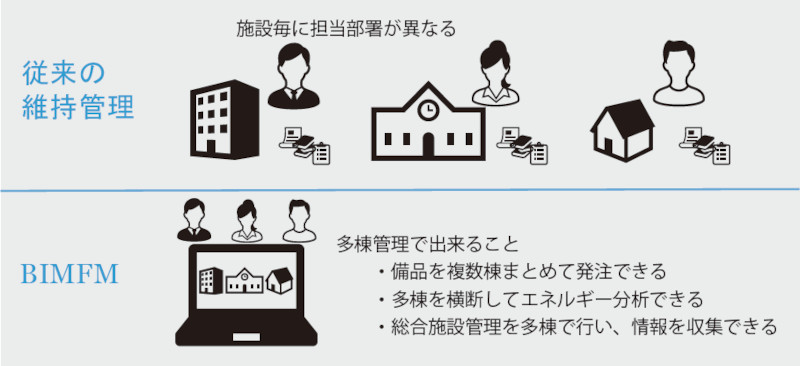

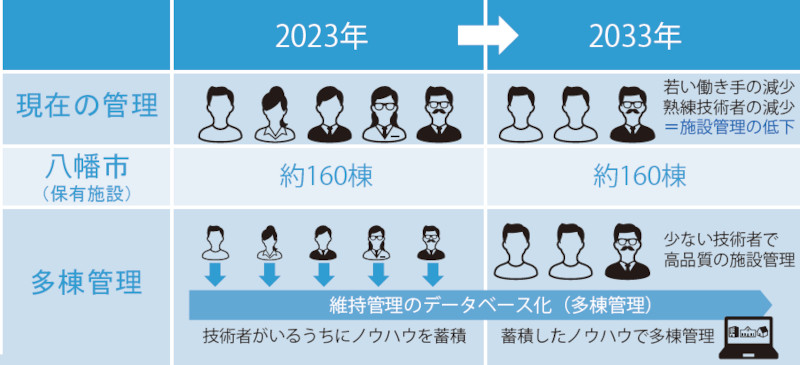

八幡市では約160の施設を管理しています。

また、棟ごとに管理する人や部署が異なる場合もあります。

施設の大小によらず、同じBIMFMで管理することで、備品の一括発注や施設管理の集約化による効率化が可能になると考えています。

生産人口の減少、働き方の変化などにより、業務の効率化が求められる今日、設計や運用の情報や履歴をデータベースとして蓄積し、引き継いで行けることが重要です。

長期的な視点に立った「建物・運用情報のデジタル化」と「市施設全体の多棟管理」による維持管理の効率化を行いたいと考えています(図-8)。

図-8 八幡市がBIMFMに期待すること|多棟管理による効率化

将来へ向けた維持管理のデジタル化

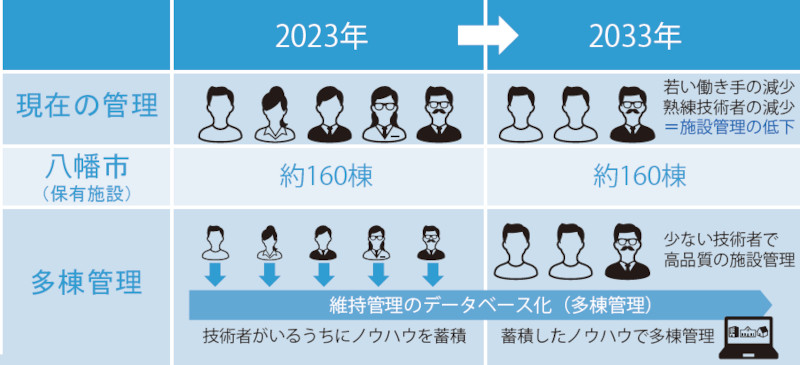

八幡市では将来的に若い働き手が減少し、熟練技術者の減少することで施設管理能力の低下が問題視されています。

技術者がいるうちに熟練技術者からノウハウを蓄積し、多棟管理に生かそうと考えています(図-9)。

図-9 将来へ向けた維持管理のデジタル化

総括

八幡市新庁舎管理マネジメントシステムで目指したもの(八幡市)

近年、国土交通省は建物の維持管理にBIMの活用を推進しているところですが、本市において本業務を企画していた平成30年(2018年)当時、BIMを導入する効果は業界では注目されていたものの、国内事例はまだ少ない状況でした。

そのような中、BIMによる庁舎管理の在り方を想像し、維持管理への活用を実装するという業務はユースケースが少ないながら、手探り状況でスタートしました。

100年に一度の機会と言える大きな事業である新庁舎建設に合わせ、長期的な視点に立ち、先進的な取り組みを行いたいとの思いから発想されたBIMを活用したシステム構築業務は挑戦的な取り組みでありました。

結果として、業務を進めていくうちに、多くの気づきや新庁舎建設において副産物的に得られた情報があり有益なものとなりました。

BIMの利用促進を考えた面においては、利用者のメリットを示した使い方の提言ができました。

これまでの日本の建設計画は、設計者、施工者の技術力によって支えられ、設計、施工がなされ、竣工後も設計者、施工者との関係が継続することから、発注者側では細かな建築情報を知らずとも、いざとなれば設計者、施工者に問い合わせることができるという関係のもと、建物を運用してきました。

BIMを活用することで設計、施工中にどのような建物になるか発注者と受注者間で 3次元での認識を含め、建築情報の理解が可能になることで設計や施工をより信頼できるということに気付きました。

また、維持管理において、従来の管理手法とは異なることが分かりました。

これまで設計図書にて省エネルギーの設計思想や中長期保全計画などを竣工時に引き渡されていましたが、発注者側にも専門知識が必要であったり、担当者の変更によって情報が引き継がれなかったりして、当初の設計思想を長期的に運用するのは難しいこともありました。

一方、BIMデータに基づく運用の場合、設計段階から設計者の思想が反映された適正な情報が分かりやすくシステムの中に整理されていますので、設計思想どおりの管理が可能になります。

設計時の思想、施工時の資産情報、計画に即した運用がデジタル技術を活用することで連携し、省エネルギーやライフサイクルコスト抑制につながるという価値は社会的にも注目に値すると考え、このような維持管理のデジタル化(BIMFM)により環境に配慮した建築や運用を官公庁での建築において、積極的に取り組んでいく必要があります。

ビルメンテナンスにおいては、担当部署・担当者の省人化という検討も行いましたが、本市においては、すでに老朽化が進行する建物も多く、かつ管理棟数に対して技術者数も少ないため新庁舎でシステム導入を行っただけでは省人化までは行えないという結論に至っています。

また、公共機関という立場において、事業遂行に関して果たすべき説明責任について「意思決定プロセス等」、一概に合理化することが必ずしも良いとは限らないという議論も行ってまいりました。

将来的に多棟管理を行った場合などにおいては、省人化とまでは行かずとも担当者の省力化には寄与するものと期待しています。

当初、本市では維持管理のデジタル化は維持管理費の削減や省人化に直結すると考えがちでしたが、まずは施設運用、ビルメンテナンスの業務を徐々にデジタル化、その効果を検証することで、初めて省人化の議論が始められると考えるようになりました。

このようにさまざまな議論を重ね作り出されてきたBIMFMシステムは、今まさに完成したばかりのシステムではありますが、プロポーザルにおいて日建設計様よりご提案された「Archibus 」は、将来にわたり長く利用可能な基盤システムとしていること、誰もが分かりやすい「やさしいBIM」といった概念を取り入れていることからも長く成長を続けていくことができるシステムであります。

引き続き本市において、新庁舎で本システムを運用しながら時代の流れを見極めつつ、改善点やより良い運用方法などを検討することが次の目標となり、さらにその先には他の公共施設に展開することによる効率化の道が拓かれるものと考えています。

今後、本システムの理解が広がりBIMの発展に寄与できることを期待しております。

八幡市新庁舎管理マネジメントシステムに期待されること(日建設計)

八幡市新庁舎管理マネジメントシステム構築業務はBIMを活用した維持管理を公共施設で取り組んだ国内でも新しい事例です。

当業務が①多棟管理を背景にしていること、②比較的簡易な管理方法をベースにしており汎用性が高いこと、③公共施設であり公開しやすいことなどから、国土交通省建築BIM推進会議で推進されている「維持管理のデジタル化」のユースケースとしても有益であると考えます。

欧米に比べて日本の維持管理は属人的、非効率的であり、特に公共施設はその傾向が強いと言われています。

そのため、八幡市役所の維持管理がBIMをベースに発注され、維持管理のデジタル化に踏み込んだことは業界的にも注目されました。

公共施設は施設数が多いことや日本中に点在することから、標準化との相性が良い建築用途といえます。

当システムが公共施設管理マネジメントの標準形となるような運用と公開が期待されます。

図-10 八幡市新庁舎

京都府八幡市役所 総務部総務課

株式会社日建設計BIMマネジメント部

安井 謙介

【出典】

建設ITガイド2025