はじめに

静岡県静岡市に本社を構える木内建設は、2020年に創業100周年を迎えた地方ゼネコンである。

2015年にArchiCADを導入し意匠設計を中心にBIMを使用していたが、2019年の国土交通省によるBIM/CIMなどの普及拡大の動きを受け、社内でプロジェクトチームを立ち上げ、専門部署を持たずに建築部門と土木部門それぞれでBIM/CIMの推進活動を行っている。

本稿では、地方ゼネコンによるBIM推進の一貫として行っている連携の取り組みと、それに伴って明らかになってきている課題と展望について紹介したい。

今までのBIM活用と現在

意匠設計を中心に行われていたBIM活用は、主に「事業主との合意形成」や「工事関係者とのイメージ共有」であった。

2D図では表現しきれない空間を再現することによりイメージの共有が可能で、意匠性や品質・安全における関係者の理解度の向上によって、プロジェクトをよりスムーズに進めることが可能になっている。

最近の取り組みでは事業主に空間のボリューム感を確認してもらうためにBIMデータをVR化し、VRゴーグルで実際の空間を疑似体験してもらい最終的に合意に至ったケースもあった。

しかしながらこれらの取り組みを通じて感じていたのは「イメージ」という言葉以上のものを得られず、緻密な精度を求められる現場からすれば、BIMは少し遠い存在であることであった。

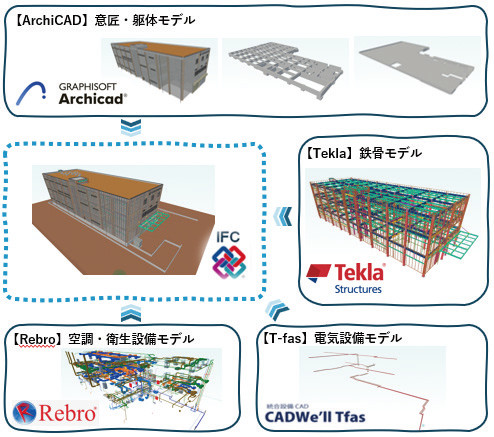

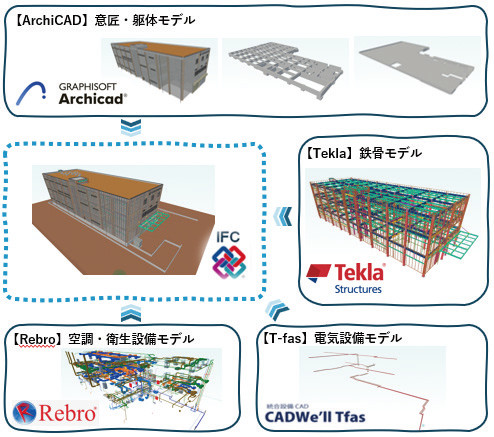

そのような流れを受けて現在では、意匠はArchiCAD、構造・土木はRevit、設備はRebro、施工ではSmartCON Planner for ArchiCADを採用し、おのおのの部門で使いやすいBIMの活用を進めるという方針を重視して、現状の業務に則した形でBIMを試験的に用いている。

また、業務フロー全体としてはデータの連携によって、部門を越えたBIM活用を意識した動きが始まっている。

BIM推進の課題

イメージの共有を中心としてBIM推進を行ってきた一方で、それらが関係者の業務の省力化や効率化に直結する成果を生み出していたかといえば、そこまで大きな共感を得るまでには至っていない。

普段の業務の中で日常的にBIM活用されることをBIM推進とするならば、なかなかBIMが推進されていないのが本音である。

全ての関係者・パートナーが実効性を伴った形で、BIM活用による担当業務への貢献・成果を感じられることが必要不可欠であると考え、BIMの連携を強く意識した取り組みが重要であると考えている。

連携の取り組み

点群データの活用

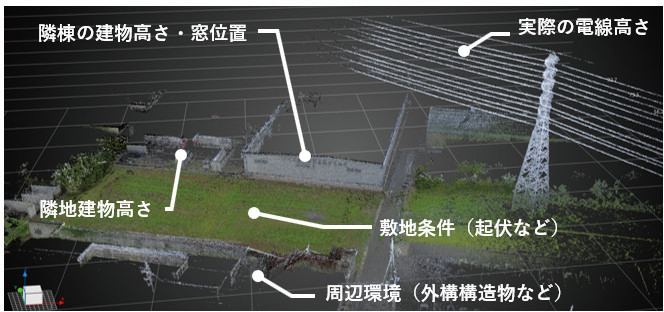

GNSS付SLAMLiDARハンディスキャナーを用いて計画敷地の点群データを収集し、施工条件の把握をはじめとした施工計画に活用している。

スキャンは敷地の広さ、死角の有無にもよるが、敷地内外を歩いて15~30分程度で測量可能である。

収集したデータ(.las)を点群処理ソフトに読み込むことで、計画敷地の点群データを確認できる。

敷地の起伏、隣地建物の高さ、周辺道路幅、架空線の位置・高さといった現地の正確な情報を1回の測量で取得できるようになった。

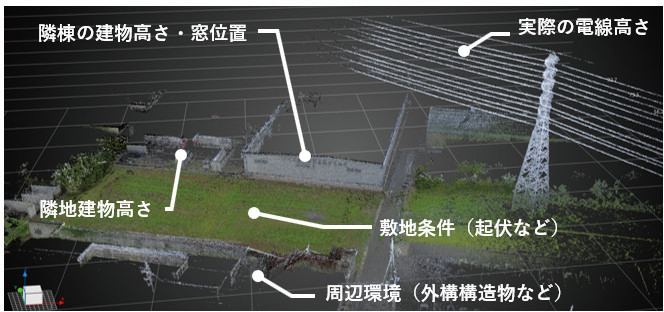

その結果、これまでは部署ごとに必要なタイミングでおのおのが現地調査を実施していたが、取得した点群データから必要な情報を容易に取得することができるようになり、現地調査業務の効率化につながった(図-1)。

図-1 さまざまな情報が得られる点群データ

点群データ+BIM

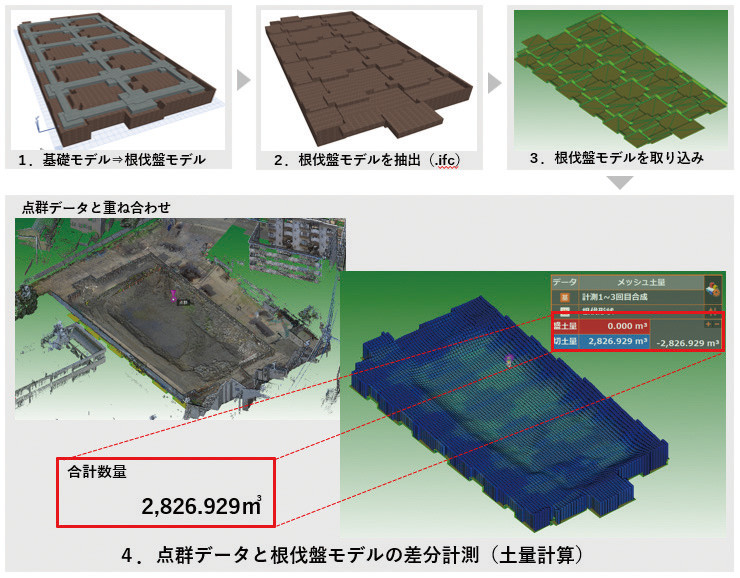

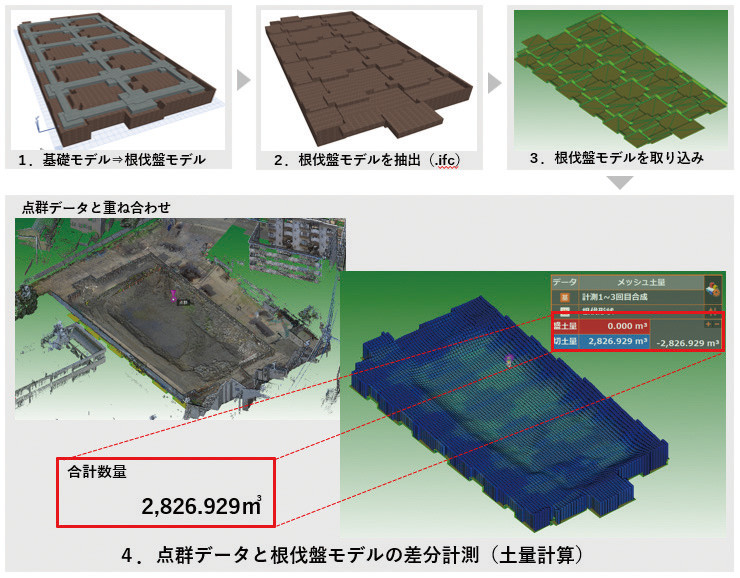

取得した点群データのBIM連携活用としては土量の算出を行っている。

当初は取得した点群データをBIMソフトに取り込み、差分により土量を求めようと試みた。

しかし点群データのデータ量が膨大で、それらをBIMソフトで処理できるデータ量に整えることに手間がかかり、決して効率的な作業と言えるものでなかった。

そこで、膨大なデータを扱うことができる点群処理ソフトにBIM敷地モデルのIFC変換データを取り込むことで扱いやすさが格段に向上し、敷地の点群データとの差分を求めることにより効率的に掘削土量の算出を行うことが可能となった(図-2)。

図-2 点群データ×BIMモデル 土量算出

正確な敷地のデータから今まで不明瞭であった掘削土量を正確に求めることが可能になったことから、緻密な工程管理につながった。

また、工事関係者に根拠が伝わりにくい土量というものを明確な形で提示できることで、コストや工程をはじめとする合意形成に対しても大きな効果があった。

協力業者とのデータ重ね合わせ連携

これまでのデータの重ね合わせは各工種のモデルをゼネコン側で集め、ゼネコンがSolibriなどのソフトで統合して干渉チェックを行い、チェックの結果共有については、レポートを作成し確認する形式が主流であった。

この方法は協力業者からしたら、重ね合わせの結果が断片的にしか見えない状況であって、ゼネコン側にしかBIM活用の実感が湧いていなかった。

そこで新たな取り組みとして共通データ環境(以下、CDE環境)を利用しゼネコンおよび各協力業者のBIMモデルをIFCデータに変換してインターネット上へアップロードし、共有や干渉確認を行った。

各社から集めたIFCデータをオープンな場所で重ね合わせることにより、同一のソフトウエアを保有していなくても、お互いの干渉箇所の抽出や調整を容易に行うことが可能となり、ゼネコンと協力業者、また協力業者同士の連携を深めるきっかけとなる手応えを感じている(図-3)。

図-3 CDE環境内で各モデルの干渉確認

関係者全員がハイスペック機能を有するPCを保有せずとも快適にBIMを扱うことができるCDE環境の構築は、現場でのBIM活用には不可欠なものになりそうである。

鉄筋の自動加工

鉄筋専門工事業者との連携として、構造設計者が設計段階で作成した構造的に整合性が取れているリアルな鉄筋BIMモデルを活用し、BIMモデルが持っている鉄筋情報から直接鉄筋の自動加工へ結び付けることでデジタルファブリケーションとなるような取り組みを行っている。

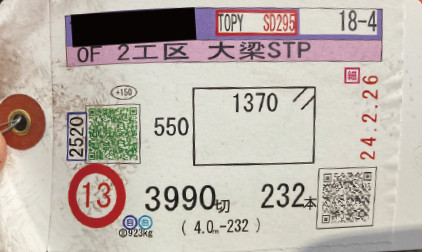

鉄筋の加工において、加工工場では従来から工場のICT化が進んでいる。

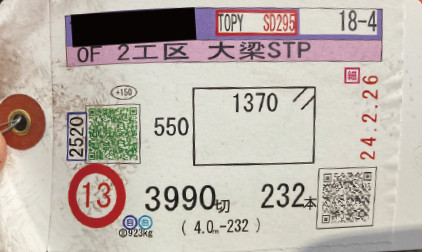

加工帳を元に強度・径といった使用材料や加工寸法、工区・搬入日などの情報を持った絵符を工場の生産システム内で作成するが、電子化された加工帳からそれらの情報を持った2次元バーコードを生成し、それを鉄筋の自動加工機に読み込んで自動加工することも行われている。

また、加工した鉄筋の数量や工区分け・出荷時期なども2次元バーコードを読み込むことでデジタル管理され、加工工程内での省力化や効率化が進められている(写真-1、2)。

写真-1 自動加工機に読み込む2次元バーコード

写真-2 鉄筋自動加工機

しかしながら加工帳を電子化する過程においては、現在でも鉄筋業者の職長が構造図と施工図から手書きで加工帳を作成し、それを加工工場のオペレーターが手入力でデータ化するのが実情であり、この部分をデジタル化することは鉄筋業者としても大きな省力化につながる可能性がある。

手入力による加工帳作成を省力化し、鉄筋の加工までの一連の流れをデジタル化するために、具体的には以下のような手順でデータ連携を行った。

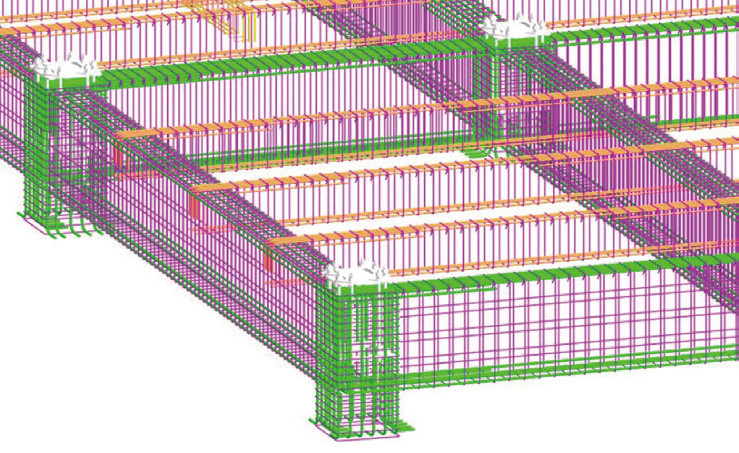

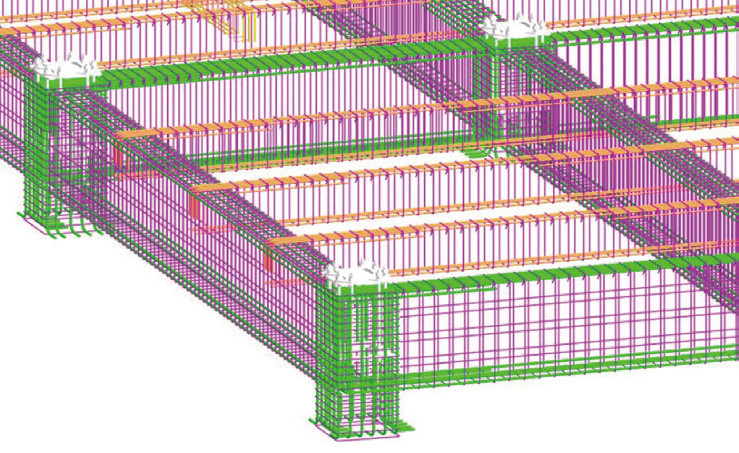

①Revitで配筋モデルを作成して配筋の納まりなどの事前検討を行い、問題点の早期解消を図った上で、鉄筋加工に必要な加工ルールに基づいたリアルな鉄筋BIMモデルを作成する(図-4)。

図-4 Revit鉄筋BIMモデル

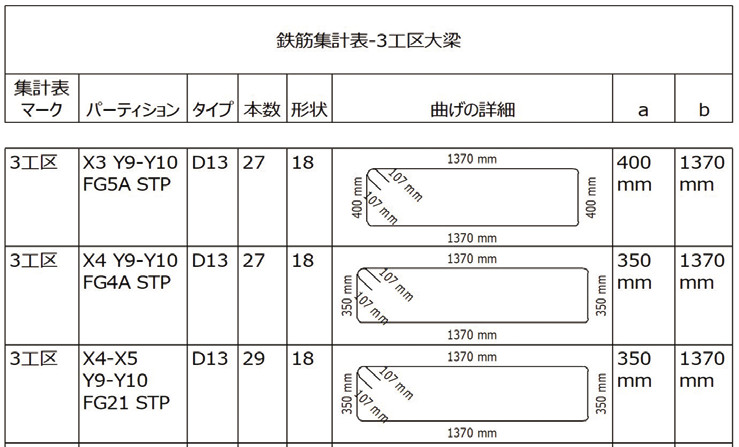

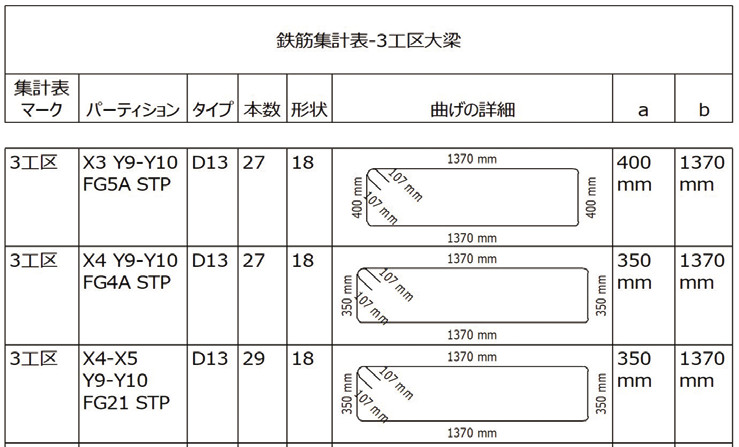

②鉄筋BIMモデルから径・寸法などの鉄筋加工情報を加工リストとしてcsvデータで出力する(図-5)。

図-5 Revit加工リスト出力

③csvデータを加工工場で取り込み、工場の生産システムに合う形にデータを調整した上で、デジタルデータのまま直接加工帳へリンクさせる。

この手順でBIMデータから手入力を介さずに電子化された加工帳を作成し、鉄筋の自動加工までをデジタル化することができた。

また、リアルな鉄筋BIMモデルを作成する過程の中で、配筋納まりやさまざまな問題点を事前に解消することが可能となり、施工現場においては間違いを防止し、手戻りを発生させないという点でも品質向上に寄与している。

今後の展望

現在の建設業界を取り巻く大きな問題の一つとして人手不足がある。

BIM連携を行うに当たりさまざまな協力業者と意見交換を行っているが、そのほとんどが問題の深刻さを危惧していると同時に、BIM活用・データ連携により現場作業の省力化や効率化が進むことで、人手不足の問題解決の一助になるのではないかという大きな期待が寄せられているのを感じる。

現状は、BIM連携による鉄筋の自動加工においてようやく一定の成果を得られたところである。

今後は型枠工事・鉄骨工事をはじめとするその他協力業者との連携を進め、その有益性を共有していきたい。

実効性のあるBIM活用には、フロントローディングを意識した既存ワークフローの見直しなど、さまざまな課題はあるものの協力業者とのパートナーシップが最も重要であると考えている。

全ての関係者が必要とする、情報連携できるBIMモデルを追及していくことを通じて協力業者との強固なパートナーシップを構築し、連携データの整合性からくる確実性によって、より品質の高い建築物の提供につなげたい。

そのためにも共に取り組む協力業者のBIM活用への理解を深めることや、互いのメリットを見い出しながら共に取り組むための環境をゼネコンと協力業者が一体となって整備していくことが必要である。

木内建設株式会社 建築部 工事課

鈴木 慎太朗

設計部 構造課

佐藤 克弥

設計部 構造課

上野 良樹

【出典】

建設ITガイド2025