書籍版「建設ITガイド」に掲載した特集記事のバックナンバーです。

四国地方整備局における建設DX、BIM/CIMの取り組み

|

2025年6月30日

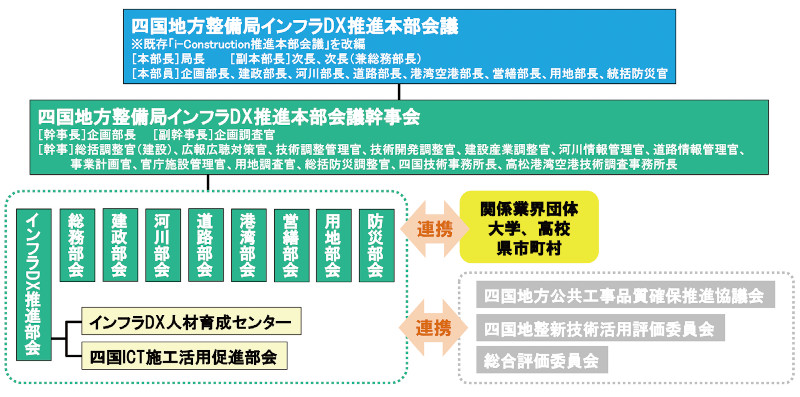

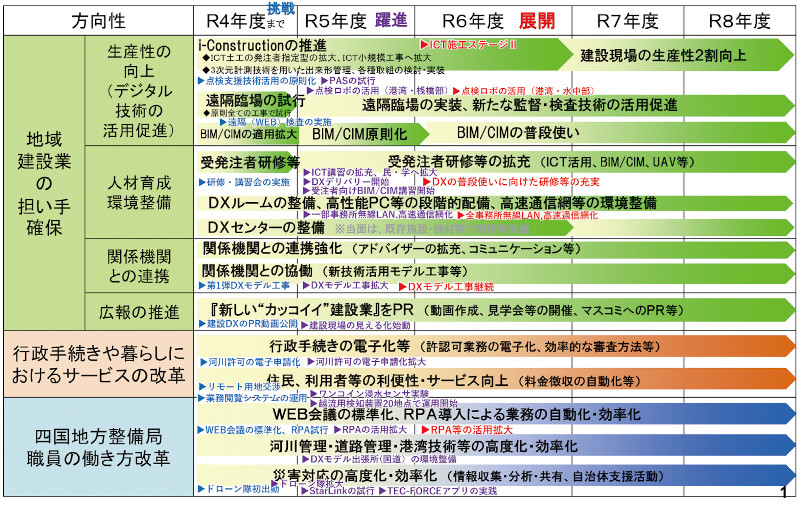

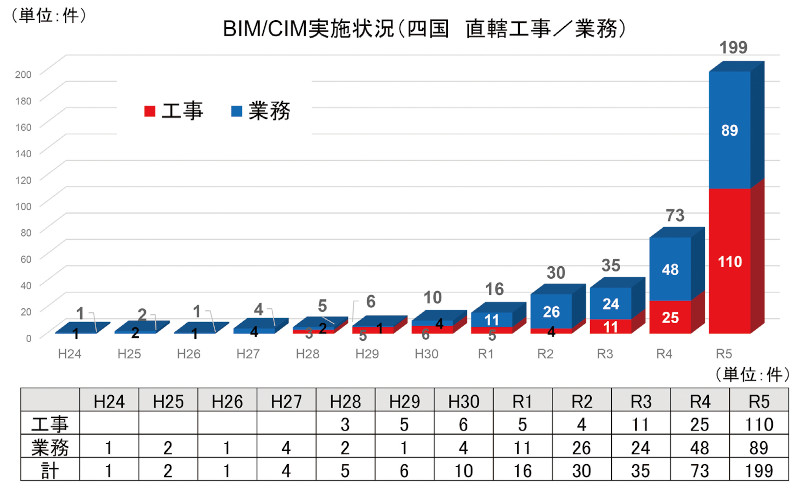

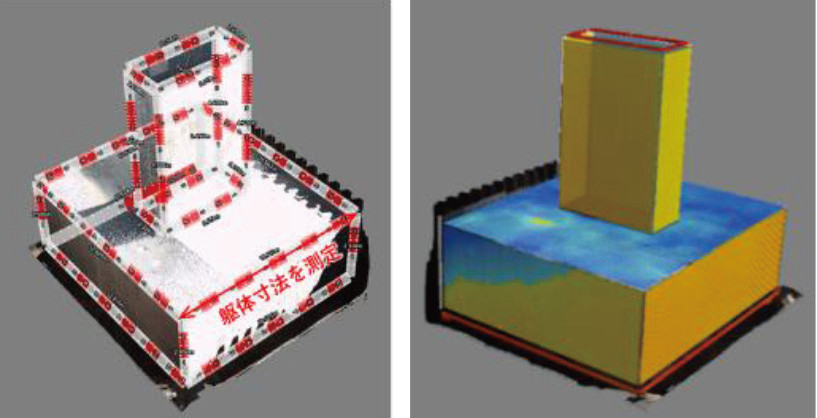

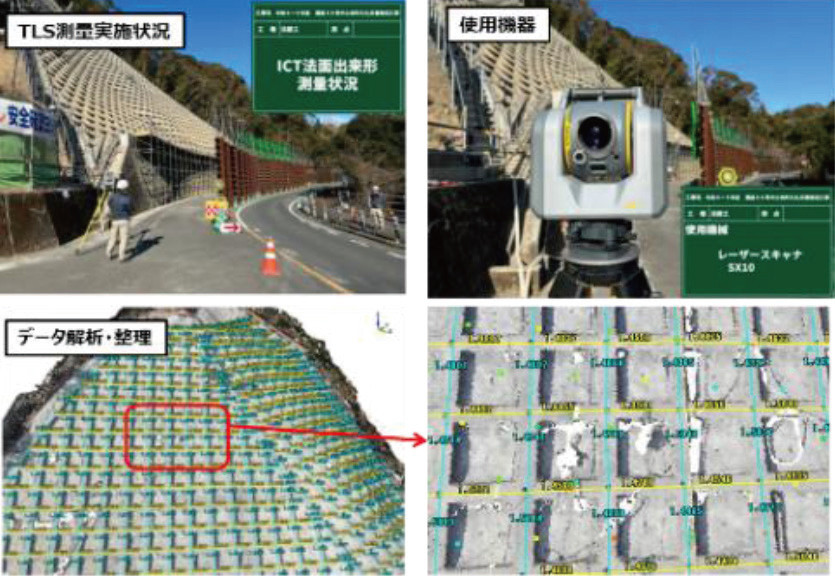

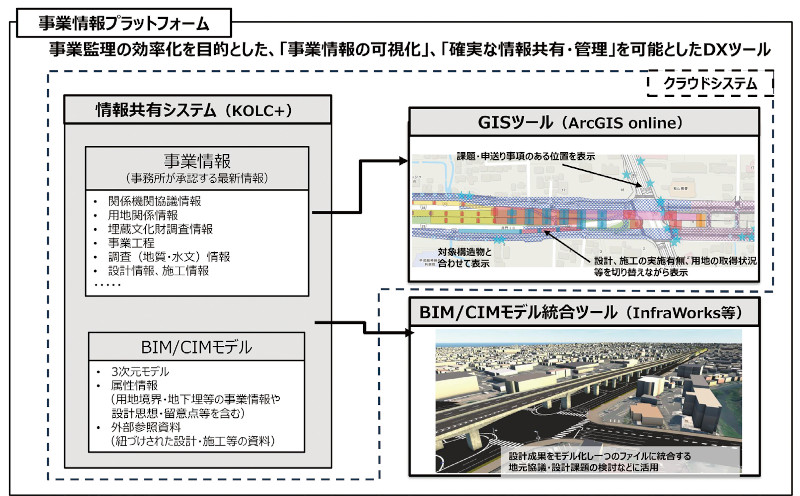

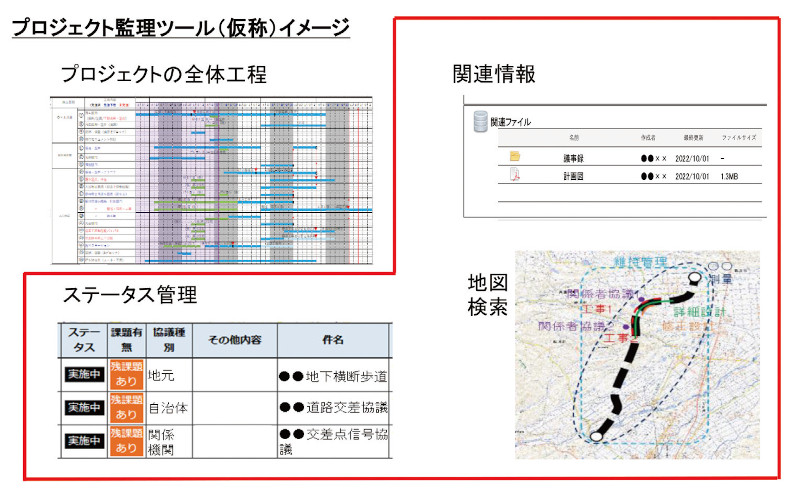

はじめに四国地方整備局ではデータとデジタル技術を活用し、社会資本整備や公共サービスの改革を推進するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、働き方を改革し、建設業の生産性の向上を図りつつ、インフラへの住民理解を促進し安全・安心で豊かな生活を実現するため、「四国地方整備局インフラDX推進本部会議」を設置し(図-1)、「四国地方整備局インフラDX推進ロードマップ」に基づき(図-2)、各部局が横断的に連携してインフラ分野のDX推進に取り組んでいる。 BIM/CIM取り組み状況2023年度からのBIM/CIM原則適用により、四国地方整備局直轄事業における同年度のBIM/CIM活用件数は業務89件、工事110件と、前年度実績の約3倍へと急増している(図-3)。 BIM/CIM活用事例四国地方整備局の直轄工事におけるBIM/CIM活用事例を紹介する。 人材育成BIM/CIM原則適用を効果的に進めるためには、それぞれの役割を担っている発注者、コンサルタント、建設会社が一体となって取り組む必要がある。 i-Constructionモデル事務所の取り組み四国地方整備局のi-Constructionモデル事務所である松山河川国道事務所においては事業情報プラットフォームを活用し事業監理の効率化を図っている(図-4)。 おわりにBIM/CIMの活用を加速させるには、受発注者共にその有用性を理解し、活用していくことが重要である。 四国地方整備局 企画部 技術管理課 技術検査官

木村 崇

建設ITガイド2025

|

東北地方整備局におけるDX推進の取り組み

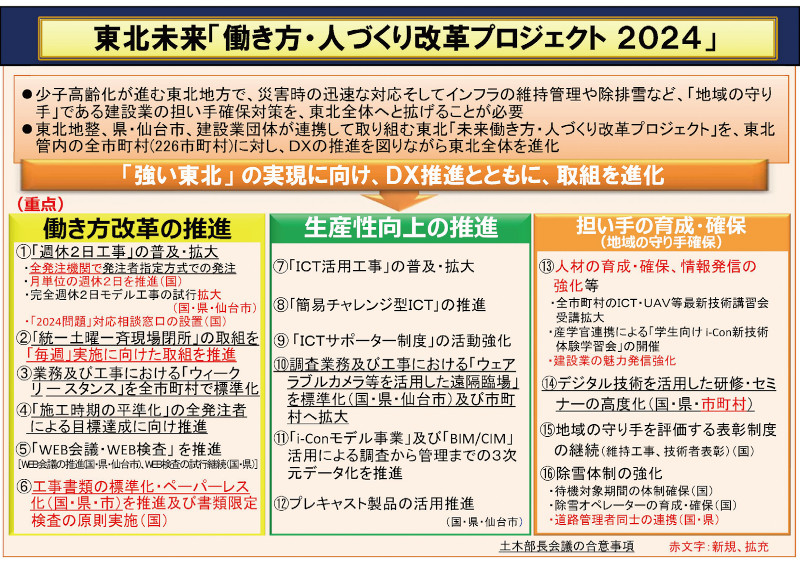

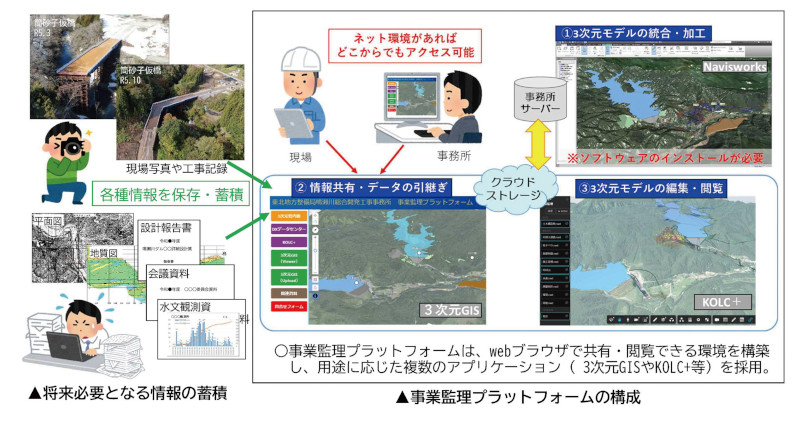

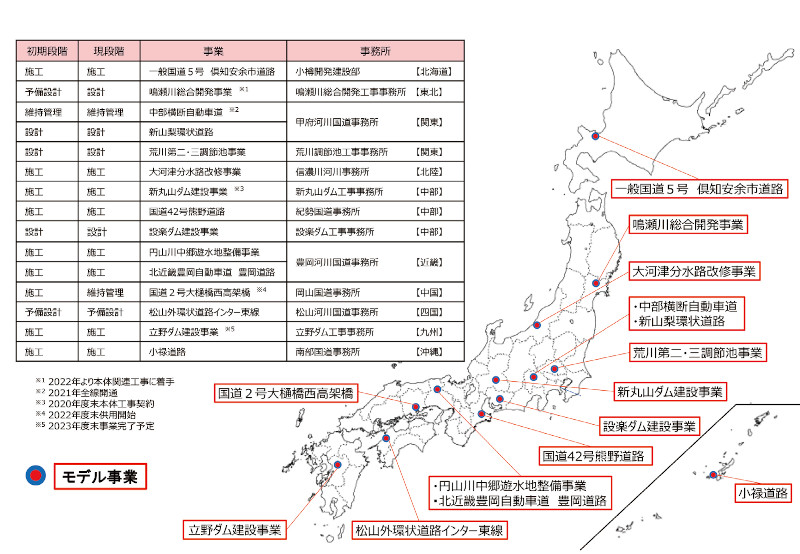

はじめに東北地方は少子高齢化が進む中、近年各地で甚大な自然災害が相次ぎ、災害時の迅速な対応や国土強靱化対策の加速が急務となっています。 DX推進の取り組み(1) インフラDXの推進体制2021年度に、整備局全体が一体となって取り組む「東北地方整備局インフラDX推進本部」を設置しました。 (2) BIM/CIM原則適用BIM/CIMの取り組みは2012年度からスタートし、橋梁や水門、トンネルなどを中心に積極的に進め、2023年度から原則適用となり、整備局独自の取り組みとして、詳細設計や工事に加えて、大規模構造物の予備設計も対象としています。 (3) 3次元情報活用モデル事業i-Constructionモデル事務所である鳴瀬川総合開発工事事務所では、3次元情報活用モデル事業「鳴瀬川総合開発事業(宮城県加美郡加美町)」において、大規模かつ長期にわたるダム事業の特性を踏まえ、調査・設計段階からBIM/CIMモデルを活用した事業監理に取り組んでいます。

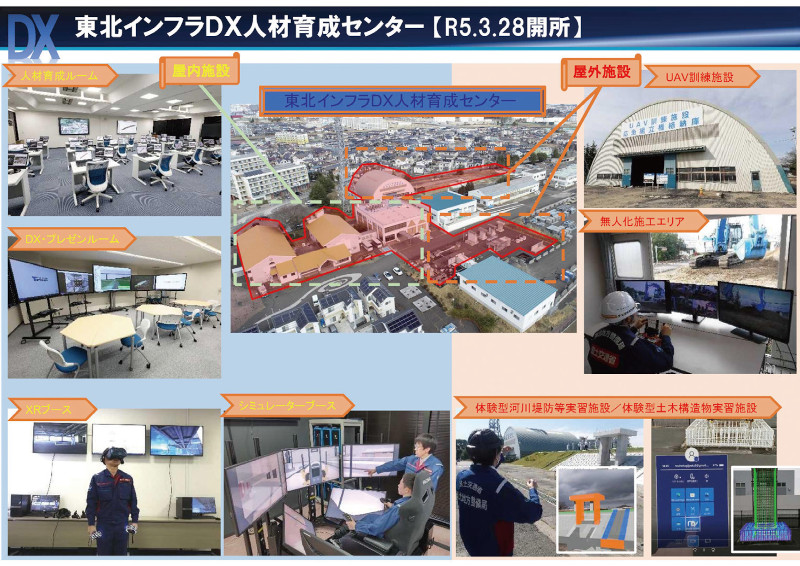

(4) 東北インフラDX人材育成センター発注者(自治体含む)および受注者に対する3次元データ・デジタル技術の知識習得(研修・実習など)を目的に2022年度末に「東北インフラDX人材育成センター」を開所しました。

(5) 官民連携した取り組み整備局や東北6県、仙台市、建設業者団体、学識者で構成する「東北みらいDX・ i-Construction連絡調整会議」を2016年度から開催しています。 おわりにインフラ分野のDXを推進し、受発注者双方の働き方を変革してデジタル技術を普段使いし、インフラまわりをスマートにしていくことで、いかなるときも地域住民の生活、社会活動、経済活動を支えるための環境を、インフラを通じて継続的に社会へ提供していくことが重要だと考えています。 国土交通省 東北地方整備局 企画部

建設ITガイド2025

|

近畿地方整備局におけるBIM/CIMの取り組み― BIM/CIM取り組み内容と人材育成について ―

|

2025年6月26日

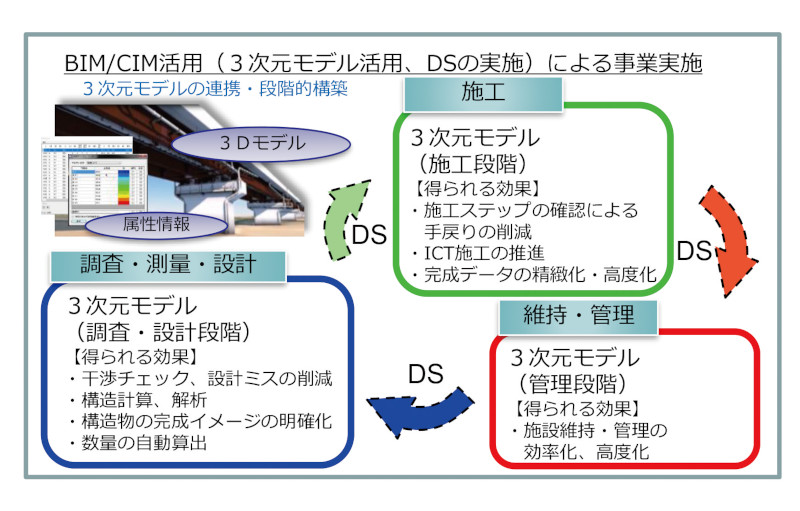

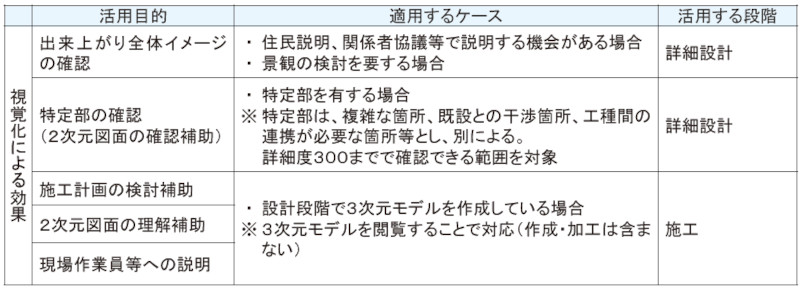

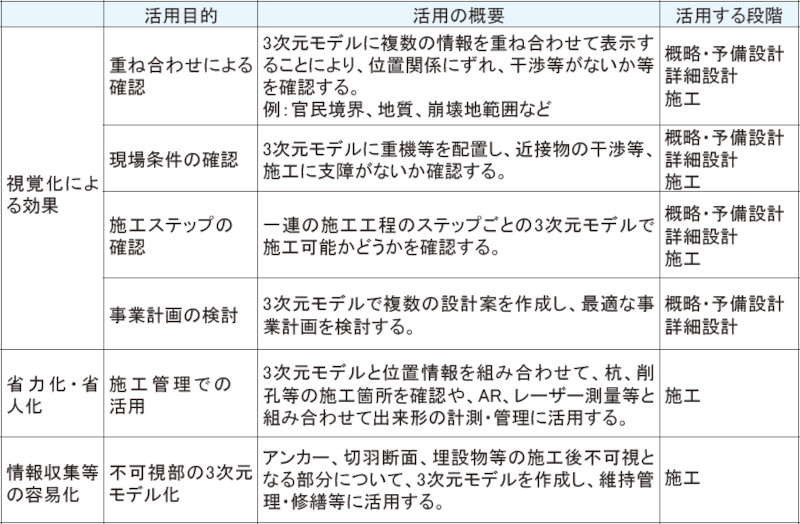

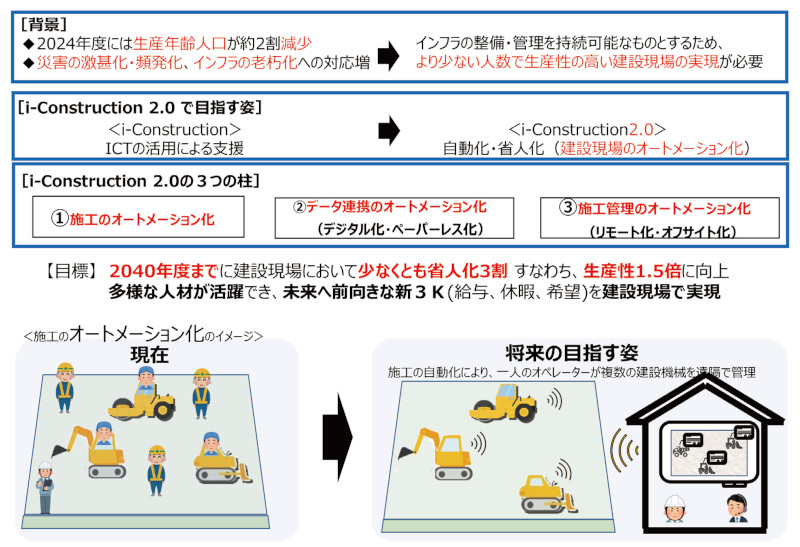

はじめに生産年齢人口の減少、災害の激甚化・頻発化、社会資本の老朽化という社会的背景を受け、生産性向上の取り組みをこれまで以上に加速することが必要となってきました。 BIM/CIMの取り組みこれまでは、紙図面や手作業により事業(調査・設計・測量、施工、維持・管理)を実施してきましたが、BIM/CIM(3次元モデル活用、DS(Data-Sharing )の実施)を活用することで、建設生産システムの効率化・高度化を図る取り組みを実施しています(図-2)。

BIM/CIM原則適用2023年度より全ての詳細設計、工事でBIM/CIM原則適用となり、業務・工事で 3次元モデルの活用を推進しています。

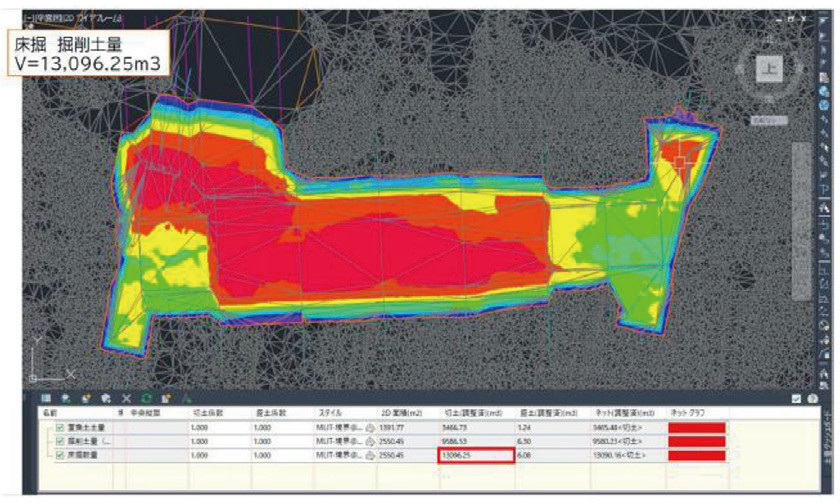

3次元データの活用設計段階で構築された3次元モデルを活用し、ICT土工の工事発注時の効果的な活用手法を検討しています。 人材育成近畿地方整備局では2020年に「近畿地方整備局インフラDX推進本部会議」を設置し、インフラ分野のDXの推進に取り組んでいます。 BIM/CIM研修BIM/CIMによる建設現場の生産性向上について理解を深めるとともに、3次元モデルの基本操作、業務および工事での活用に関する知識を習得することを目的として2022年度から整備局職員、地方自治体職員を対象として実施し、3年間で209名が研修を受講しています。 BIM/CIM施工研修BIM/CIMは、調査・設計段階から3次元モデルを導入し、その後の工事施工、維持管理の各段階においてもデータを引き継ぎ、さらに各段階での情報を付加し、後工程で活用することで建設分野の生産性向上を目指すものですが、現状として各段階での活用にとどまっており、次工程への引き継ぎが十分に行われていません。 おわりに近畿地方整備局においては、今回紹介した取り組み以外にも、管内各事業におけるBIM/CIM活用推進、関連基準改定に向けた検討、3次元データ・デジタル技術を活用できる人材育成などに取り組んでいます。 国土交通省 近畿地方整備局 企画部 技術管理課

建設ITガイド2025

|

国土交通省におけるBIM/CIMの取り組みについて― i-Construction2.0「データ連携のオートメーション化」の実現に向けて ―

|

2025年6月23日

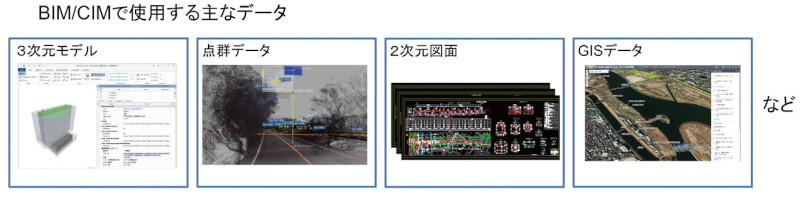

はじめにBIM/CIMとはBIM/CIM(Building/Construction Information Modeling, Management)とは、建設事業で取り扱う情報をデジタル化することにより、調査・測量・設計・施工・維持管理などの建設事業の各段階に携わる受発注者のデータ活用・共有を容易にし、建設事業全体における一連の建設生産・管理システムの効率化を図ることである。 BIM/CIMの実施状況これまでの実施状況国土交通省では、業務については2012年度から、工事については2013年度からBIM/CIMの試行を進め、段階的にBIM/ CIM適用の対象を拡大してきた。

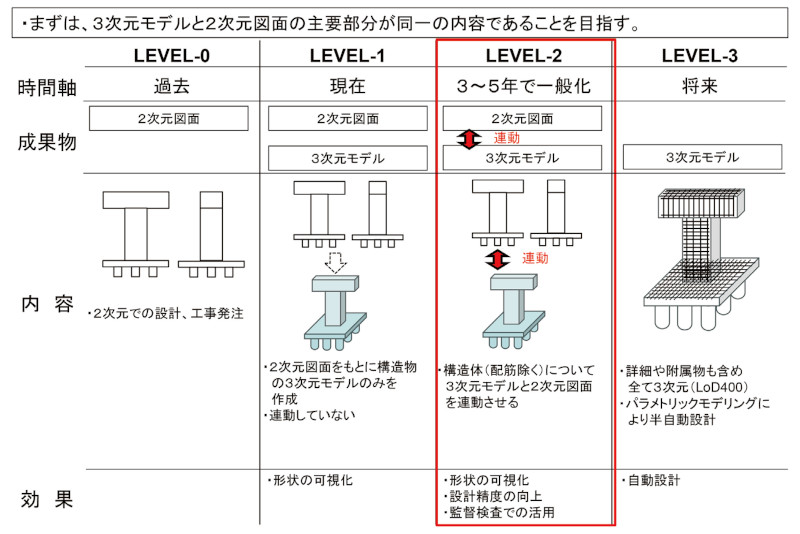

2023年度からのBIM/CIM原則適用国土交通省では、2023年度から、原則として全ての直轄土木工事・業務において、BIM/CIMを適用している。 インフラ分野のDX、i-Construction2.0とBIM/CIMインフラ分野のDX(Digital-Transformation)国土交通省では、インフラ分野においてデータとデジタル技術を活用して、国民のニーズを基に社会資本や公共サービスを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、文化・風土や働き方を変革することを目的として、インフラ分野のDXの取り組みを進めている。 i-Constructionからi-Construction 2.0へ国土交通省では、2016年度から、建設現場の生産性向上の取り組みとして、ICT施工や設計・施工におけるデジタル技術の積極的な活用などの、i-Constructionを進めてきた。 データ連携のオートメーション化に向けた取り組みについて調査・測量、設計、施工、維持管理といった建設生産プロセス全体をデジタル化、3次元化し、必要な情報を必要な時に加工できる形式で容易に取得できる環境を構築するBIM/CIMにより「データ連携のオートメーション化」を推進する。 3次元モデルと2次元図面の整合2023年度からBIM/CIM原則適用を開始し、3次元モデルの活用を本格的に開始しているものの、3次元モデルと2次元図面の整合性を確認していないことから、3次元モデルは参考資料として活用している。

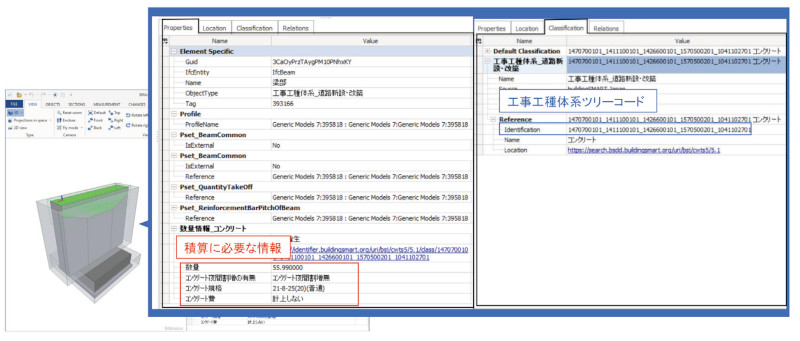

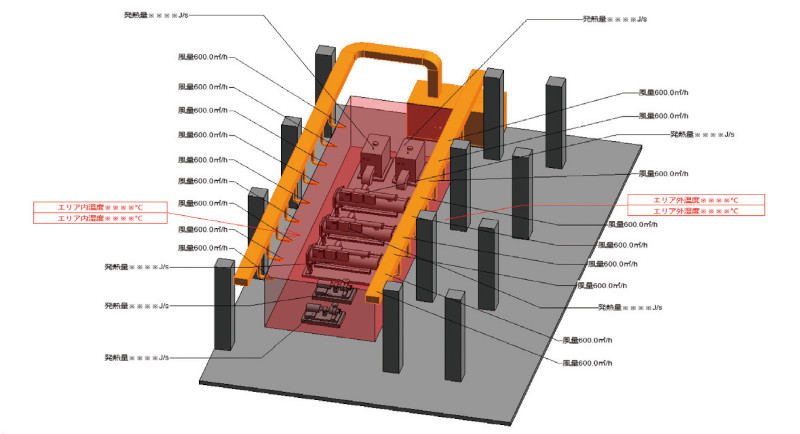

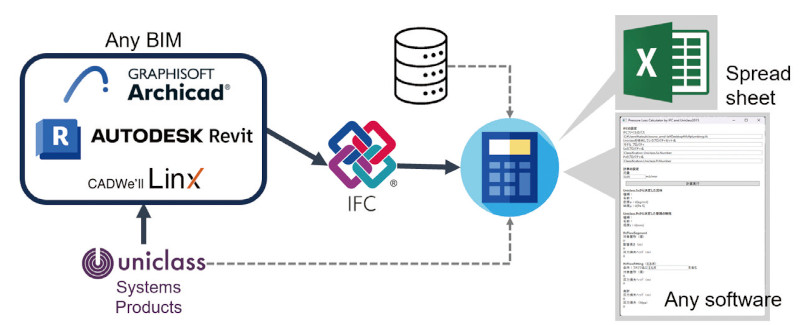

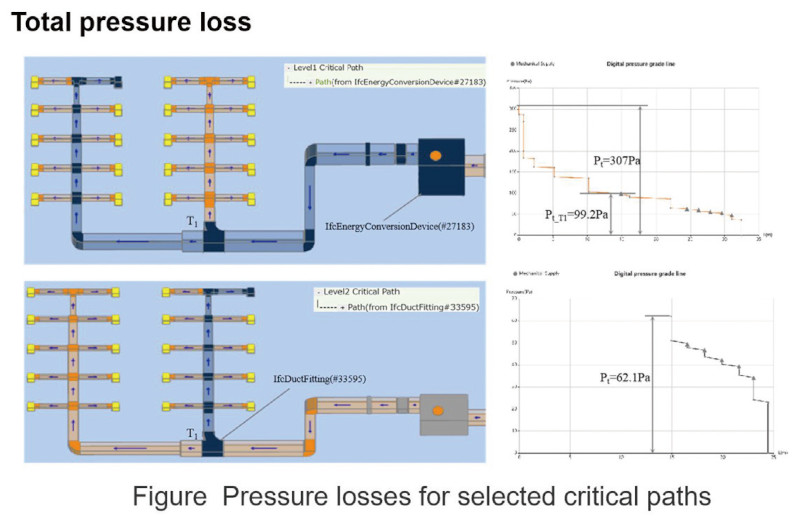

属性情報の積算への活用(BIM/CIM積算)今後、設計の効率化や施工の自動化を目指す上ではデータのさらなる活用が必要不可欠であるが、各段階において、どのようなデータが必要か明確に決まっていないため、データを効果的に活用できていない。

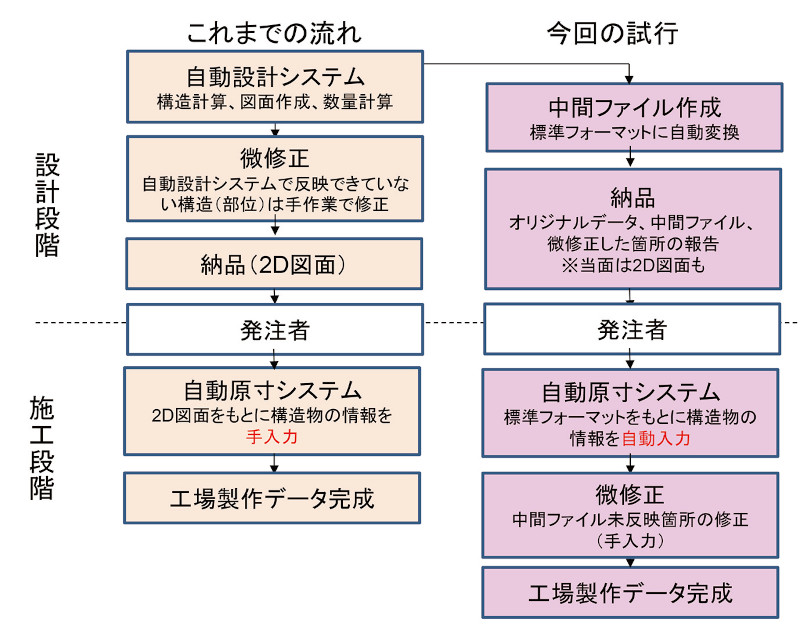

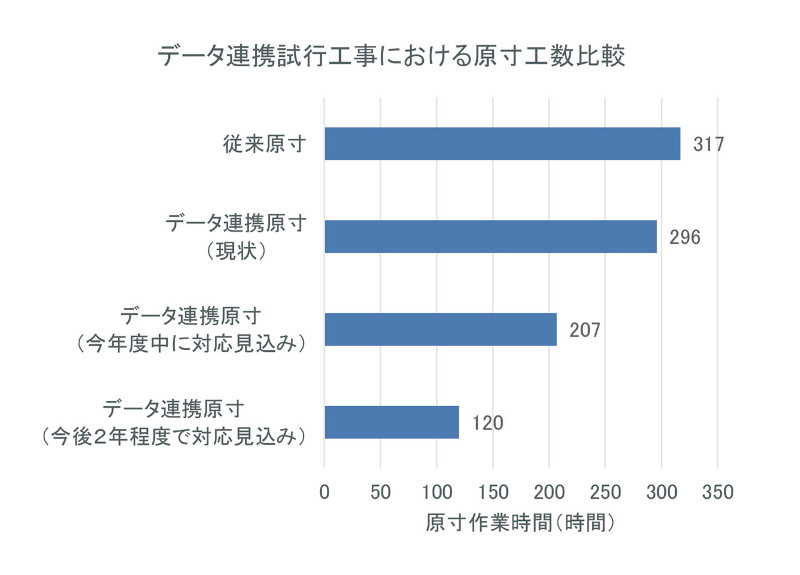

設計データの施工での活用設計データをICT建設機械や工場製作など、施工段階で活用する取り組みも進めている。

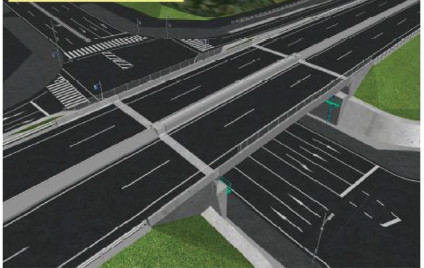

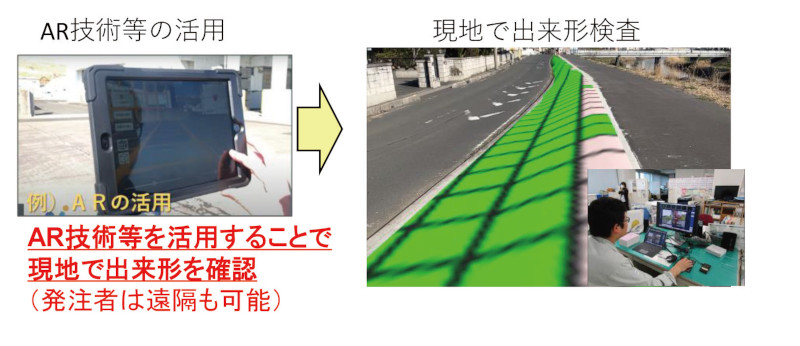

デジタルデータを活用した監督・検査などの実施デジタル技術の進展は日進月歩で進んでおり、施工管理、監督・検査などにおいても、3次元モデルの活用やARなど、 i-Construction 2.0の柱のひとつである「データ連携のオートメーション化(ペーパーレス化)」につながるさまざまな技術が導入されている(図-10)。

好事例の横展開好事例の横展開を目的として、BIM/ CIMにより生産性が向上した事例を「BIM/CIM事例集」としてまとめ、BIM/ CIMポータルサイトに掲載している(図-11、12)。 おわりにBIM/CIMは、i-Construction 2.0で掲げる「データ連携のオートメーション化」の中核となるものである。 国土交通省 大臣官房参事官(イノベーション)グループ 課長補佐

髙橋 典晃

建設ITガイド2025

|

設備BIMはエコを目標にしています

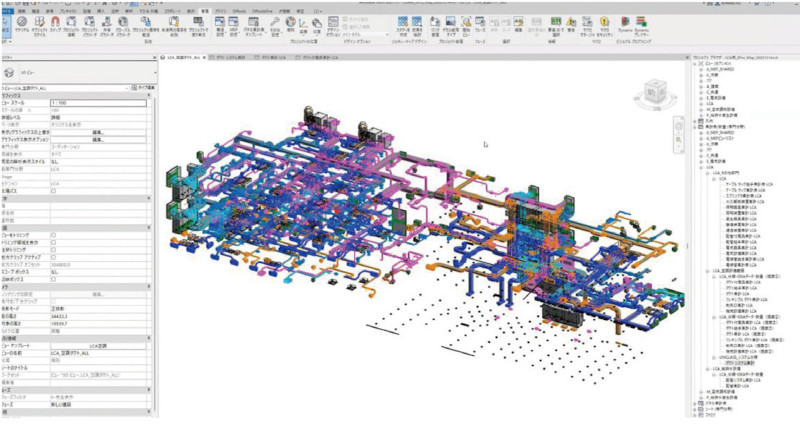

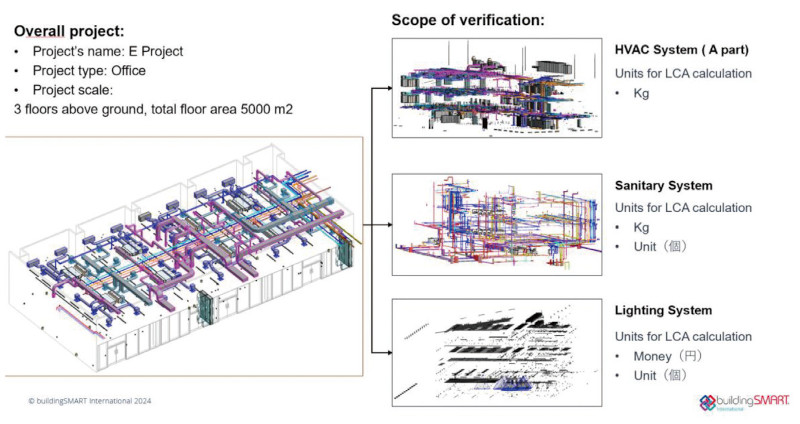

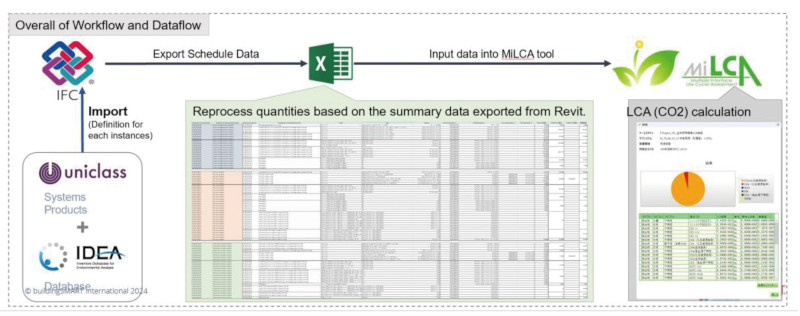

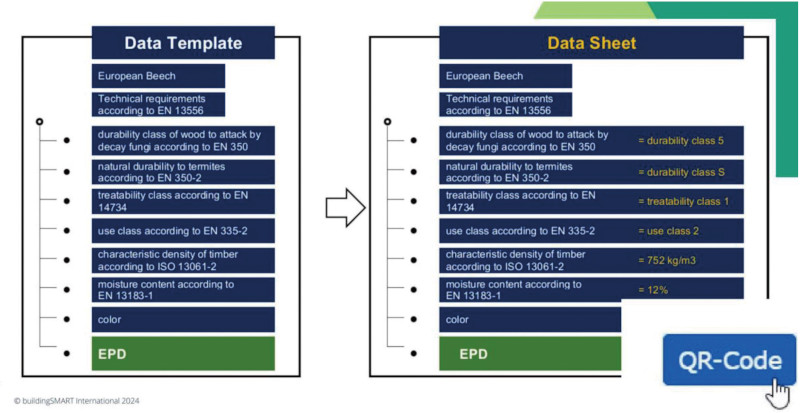

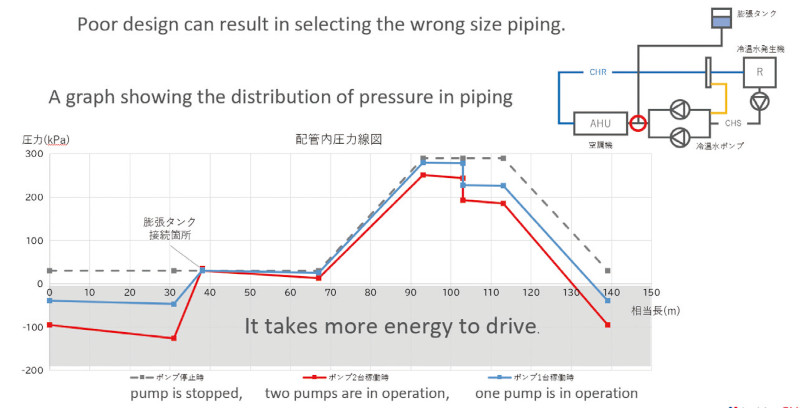

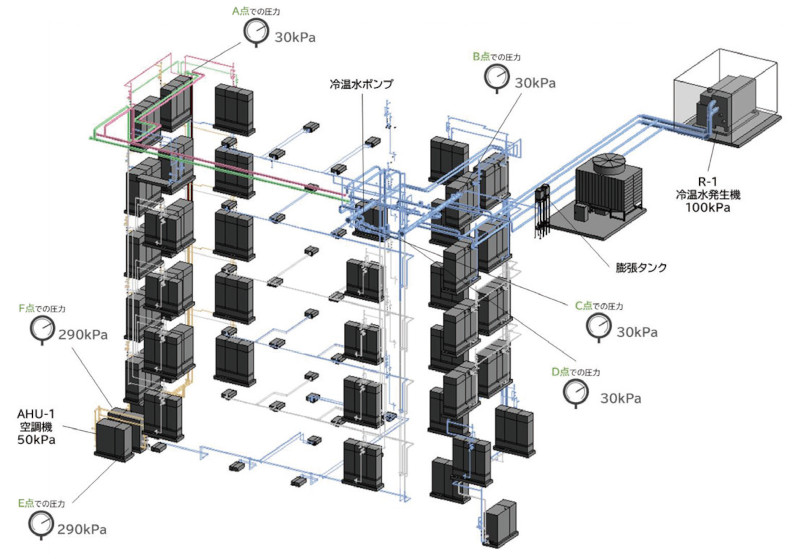

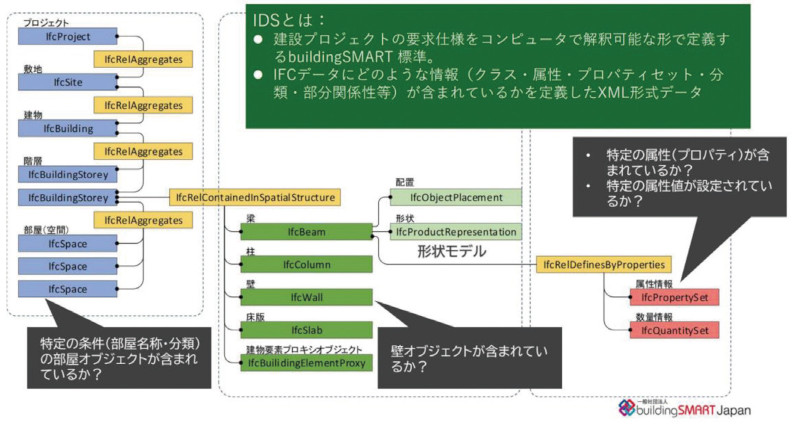

BIER(建築情報環境責任)2024年9月、BIMのイベントへ参加するために、北極経由の航空機に搭乗しました。 BIMを取り巻く現状われわれ建設業において、ICTやDX、BIMを活用して環境に配慮しようという取り組みが盛んに行われています。 BIMの新たなワークフロー一つ目は、環境負荷のない材料を効率的に選ぶため、ライフサイクルアセスメント評価のプロセスにBIMデータを用いることです(図-2)。 おわりに情報要件を満足するデータのありようを定義して、オーサリングツールが要件を満たすデータをエクスポートするIDSという仕組みに注目が集まっています。 BIM BI(建築情報)ER(環境責任)の会

谷内 秀敬

建設ITガイド2025

|