書籍版「建設ITガイド」に掲載した特集記事のバックナンバーです。

自治体におけるBIM活用事例|八幡市役所-BIMFMによる庁舎管理の省力化-

|

2025年7月28日

はじめに2023年1月、八幡市は新庁舎を開庁しました。 国土交通省の動向国土交通省は、2019年に建築BIM推進会議を設立し、国内でのBIMの推進を行っています。 八幡市新庁舎管理マネジメントシステム新庁舎建設事業八幡市新庁舎建設事業に当たっては、基本計画を安井建築設計事務所、基本設計を山下設計、実施設計・施工を奥村組・山下設計特定建設工事共同企業体(図-1)、新庁舎管理マネジメントシステム構築業 務(以下、本業務)を日建設計が担いました。

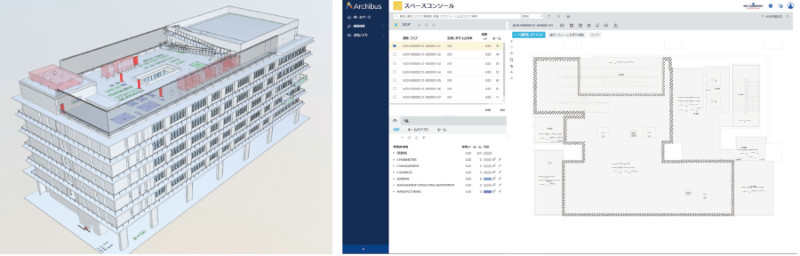

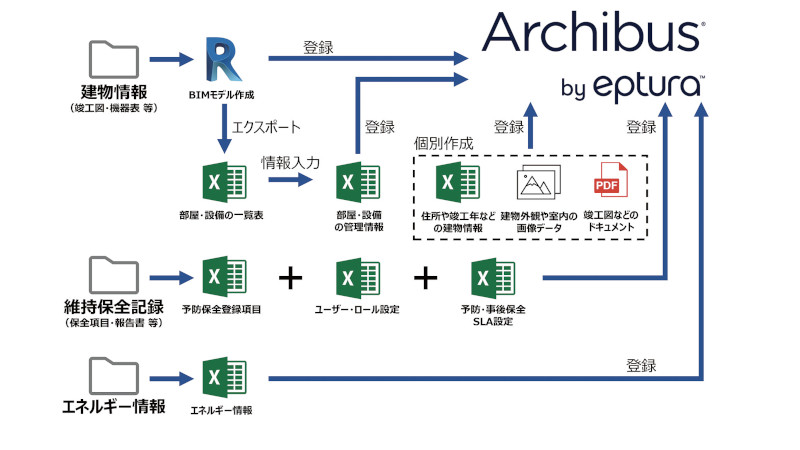

新庁舎管理マネジメントシステム構築業務の目的本業務は八幡市新庁舎のランニングコストの縮減と効率的な庁舎の維持管理を行うために、新たにFMシステムを構築することを目的としました。 新庁舎管理マネジメントシステム図-2左は実際の維持管理BIMモデルを示しており、日建設計コンストラクション・マネジメントが提唱する「やさしいBIM」で構築されました。

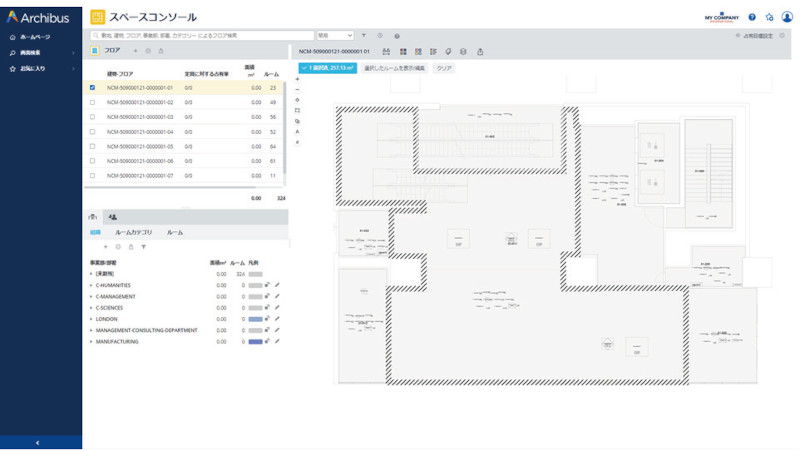

FMの機能①|建築情報FMの機能①、スペースコンソールは登録した建物の部屋情報を確認することができる機能です(図-4)。

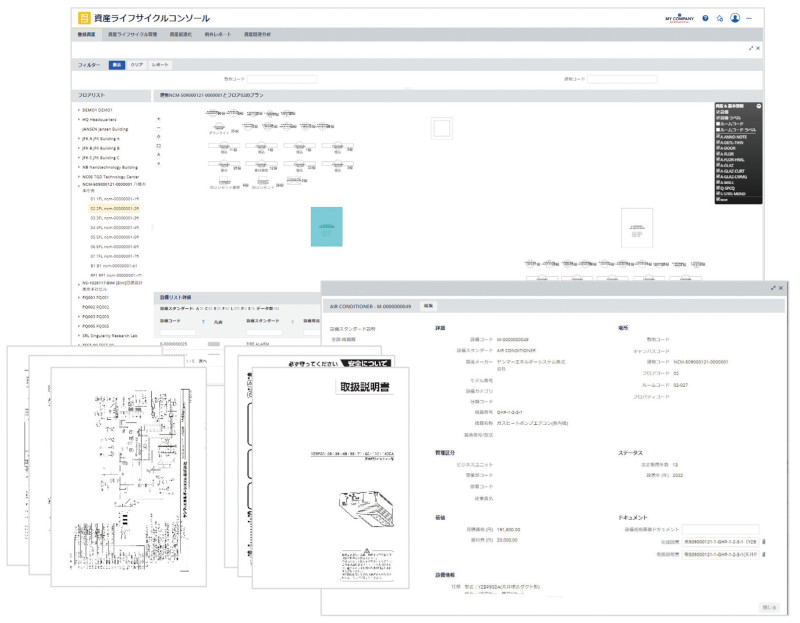

FMの機能②|資産情報FMの機能②、資産ライフサイクルコンソールは登録した資産、すなわち設備の情報を確認することができる機能です(図-5)。

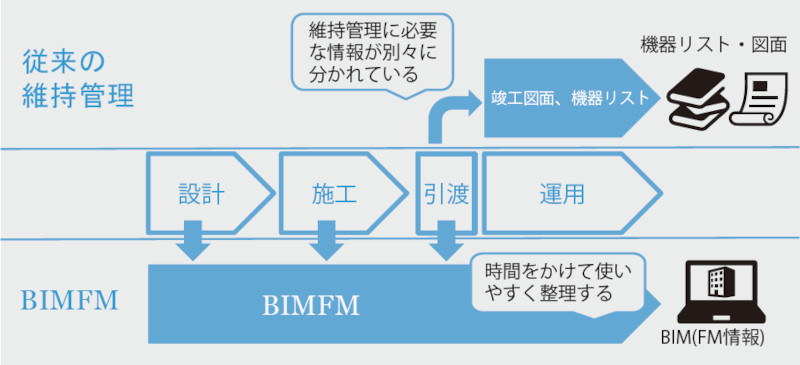

FMの機能③|メンテナンス管理FMの機能③、メンテナンス管理機能は法定点検など予定されている保全業務を管理できる予防保全機能や建物内で発生した問題について管理が行える事後保全機能があり、それら登録された保全業務はあらかじめ定めたSLA(Service Level Agreement)に則り、業務フローを管理することが可能です。 八幡市がBIMFMに期待すること建物情報のデジタル化従来の建物情報は竣工時に図面や機器リストという形で別々に引き渡されました。

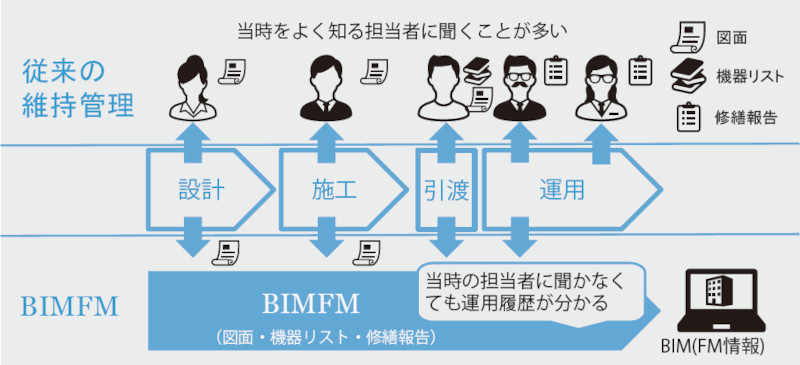

運用情報のデジタル化従来の施設管理では数年ごとに異動のある技師や施設管理を委託している外注委託業者など、運用情報が属人的にならざるを得ませんでした。

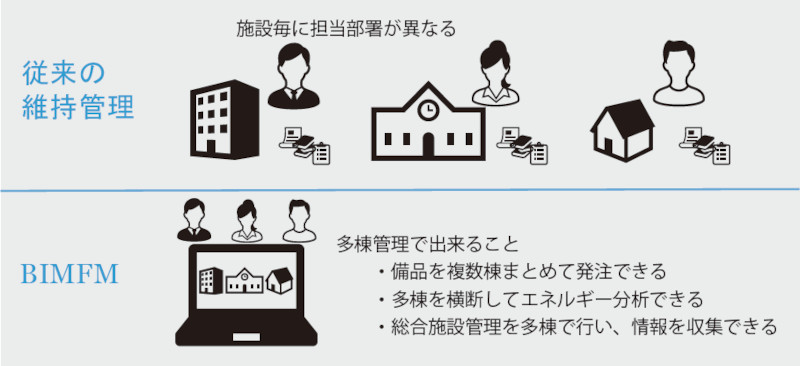

多棟管理による効率化八幡市では約160の施設を管理しています。

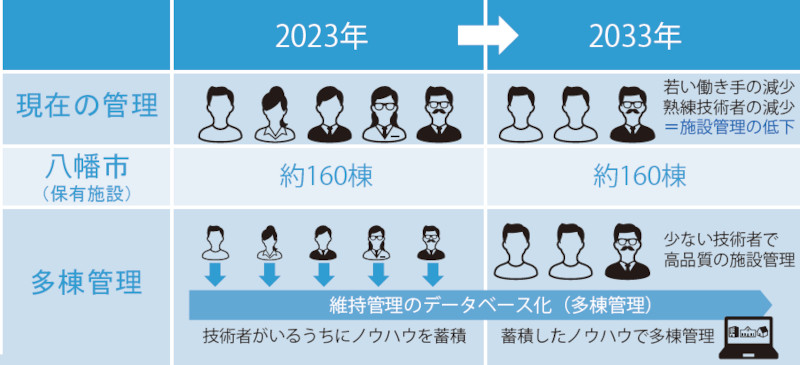

将来へ向けた維持管理のデジタル化八幡市では将来的に若い働き手が減少し、熟練技術者の減少することで施設管理能力の低下が問題視されています。 総括八幡市新庁舎管理マネジメントシステムで目指したもの(八幡市)近年、国土交通省は建物の維持管理にBIMの活用を推進しているところですが、本市において本業務を企画していた平成30年(2018年)当時、BIMを導入する効果は業界では注目されていたものの、国内事例はまだ少ない状況でした。 八幡市新庁舎管理マネジメントシステムに期待されること(日建設計)八幡市新庁舎管理マネジメントシステム構築業務はBIMを活用した維持管理を公共施設で取り組んだ国内でも新しい事例です。 京都府八幡市役所 総務部総務課

株式会社日建設計BIMマネジメント部

安井 謙介

建設ITガイド2025

|

実技試験の開始で本格始動した「BIM利用技術者試験」制度

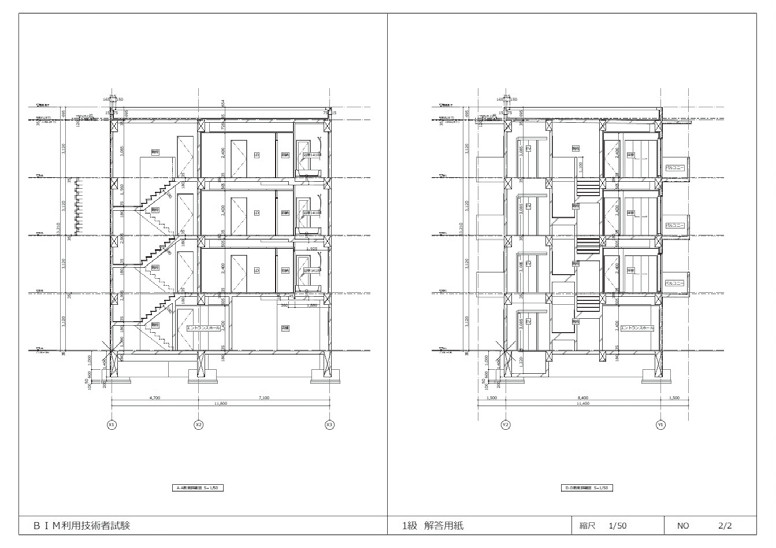

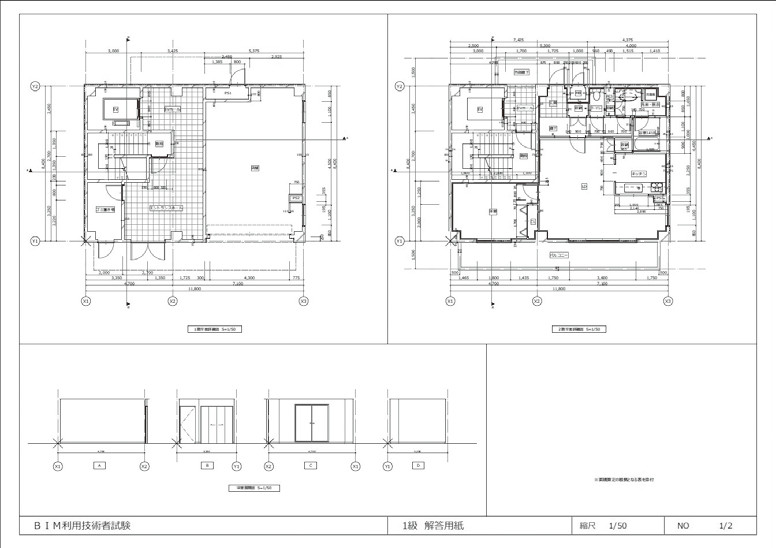

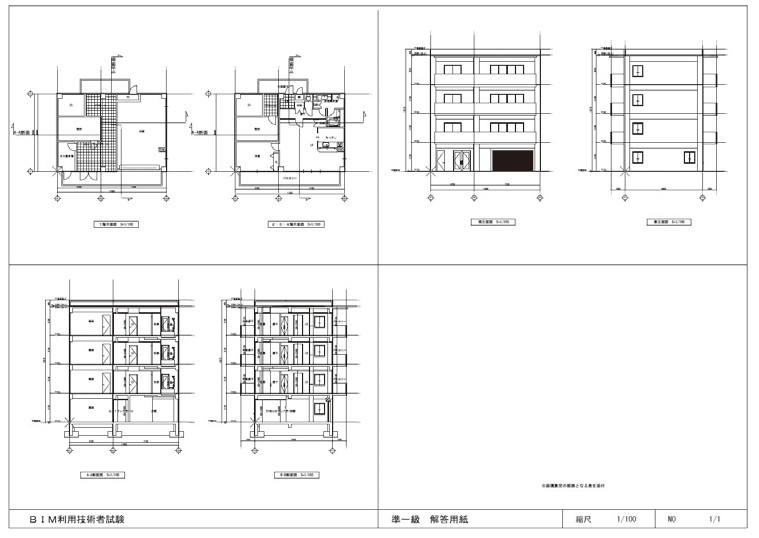

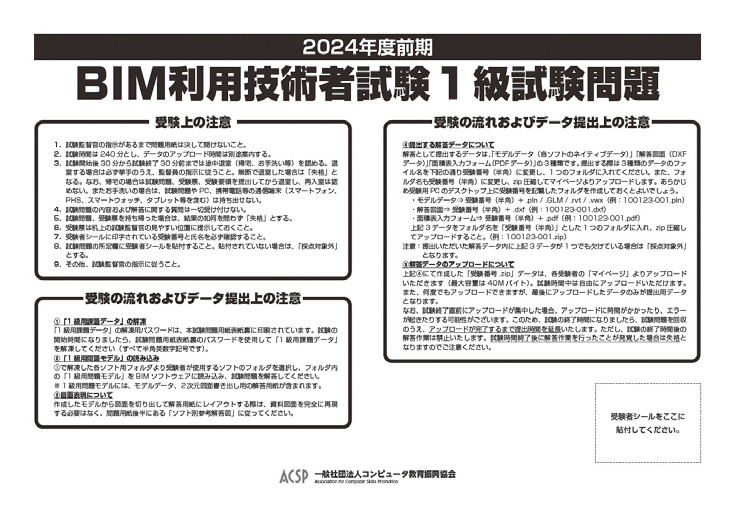

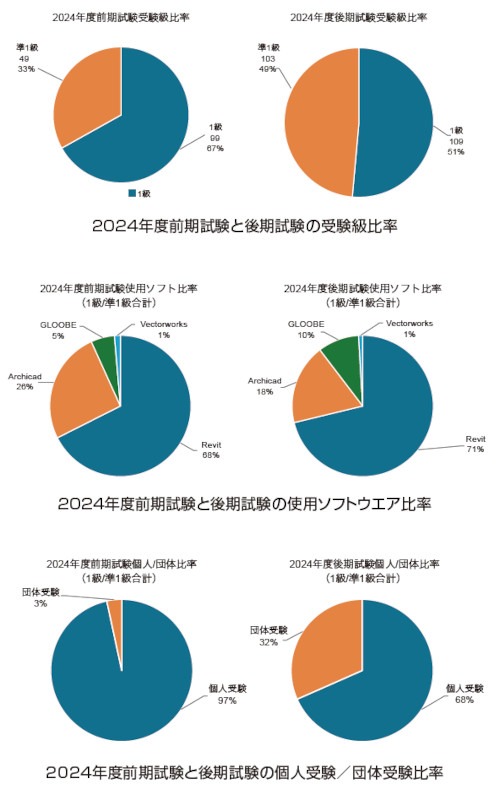

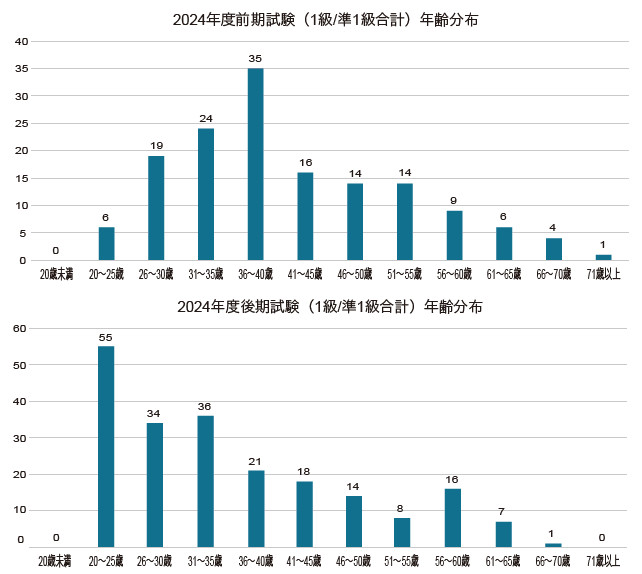

実技試験開始への取り組み多くの課題を抱えたままの実技試験2024年7月28日(日)、記念すべき第1回のBIM利用技術者試験1級・準1級が実施されました。 内容の充実とコストとのせめぎあい試験問題、運営の両面で大きな問題となったのは、そのコストです。 問題だらけの「問題作り」「マルチベンダー」に悩まされる4種類の対象ソフトで受験ができる、というコンセプトは、試験直前までわれわれを悩ませました。 試験運営における新たな試みと課題解答データ提出に立ちはだかるセキュリティーの壁運用面において従来の試験と大きく変わったのが、解答データの提出方法です。

いっそのこと自宅受験にしようか?一方で、運用面での大幅なコスト削減を実現できる方法として、試験会場を使わない試験=ネットによる自宅受験という大胆な方法も検討を行いました。 いよいよ申し込みを開始。しかし……予測を下回る受験者数にため息数々の難問を乗り越え、ようやく試験問題や運営面での見通しが立った2024年5月、いよいよ第1回の実技試験となる「2024年度前期試験」の受験申し込みを開始しました。 やはり事前情報の少なさが要因か?受験者数が伸びなかった要因としては、事前の情報が乏しかったことがやはり大きかったようです。 ドキドキの試験当日。トラブルは……準備は万端。でも初めての試験は不安だらけ運命の試験当日。

あっけないほど順調な試験当日事務所の電話が鳴ると心臓がバクバクし、会場の監督官からの運営上の質問と分かるとひと安心。 ことさら慎重を求められる採点作業神経を使う採点調整作業試験日の翌日から、採点に向けた準備が始まりました。 ソフトごとに異なる線の処理ここでも大きな障害となったのが、ソフトごとの線の処理の違いです。 合否発表、そして後期試験に向けて大きなバラつきが見られた1級の解答試験日から約2カ月後の9月27日、ようやく合否結果を公開しました。 期待の声にモチベーションアップ合否発表後の「合格者アンケート」では、

─などなど、好意的かつ将来への期待の声が多く聞かれ、私たちのモチベーションも大いに上がることになりました。 楽しみも苦しみもともに抱えてBIMに積極的な専門学校の動き前期試験の終了とほぼ同じタイミングで、休む間もなく後期試験に向けた作問作業が始まりました。

BIM資格のスタンダードへの挑戦2026年春から始まる建築確認申請のBIM化と歩調を合わせ、「BIM利用技術者試験」もさらに進化させていきたい、そしていずれ、この試験制度をBIMのスタンダード資格として成長させたい、それが私たちの望みであり目標です。 一般社団法人コンピュータ教育振興協会(ACSP)常務理事

佐藤 文武

建設ITガイド2025

|

「建築仕様書の研究」から「BIM時代の建築仕様書」へ

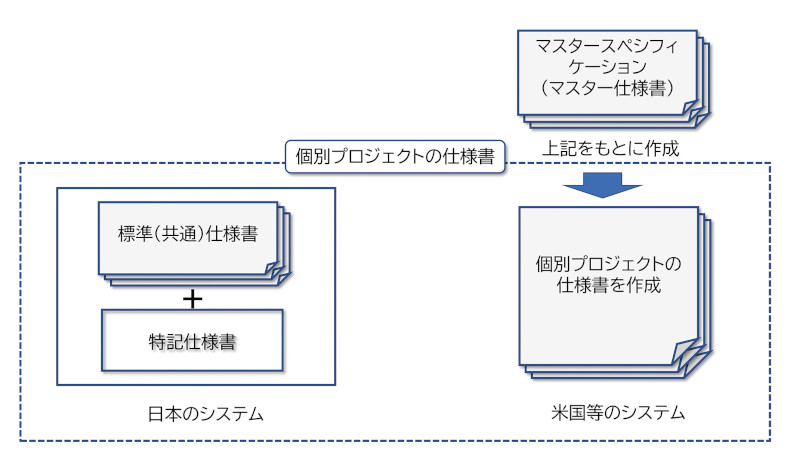

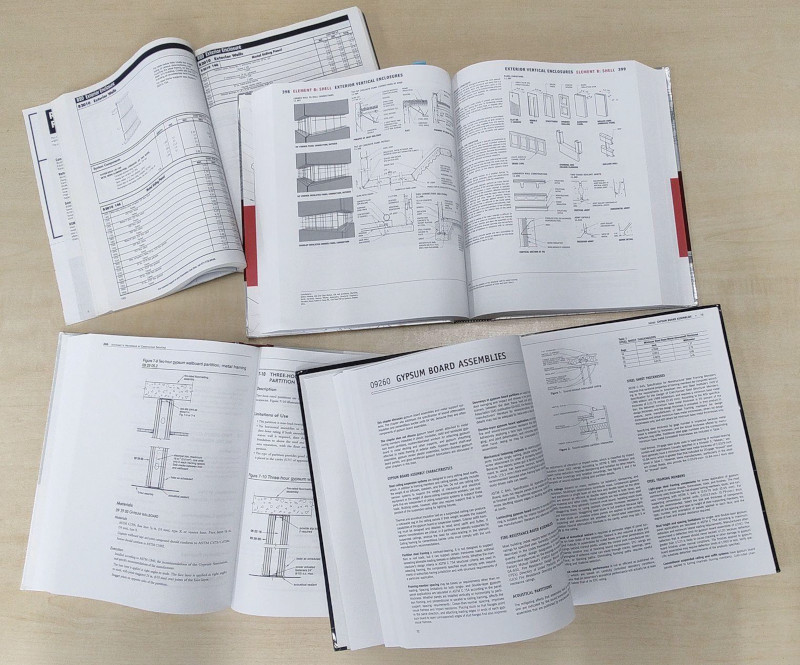

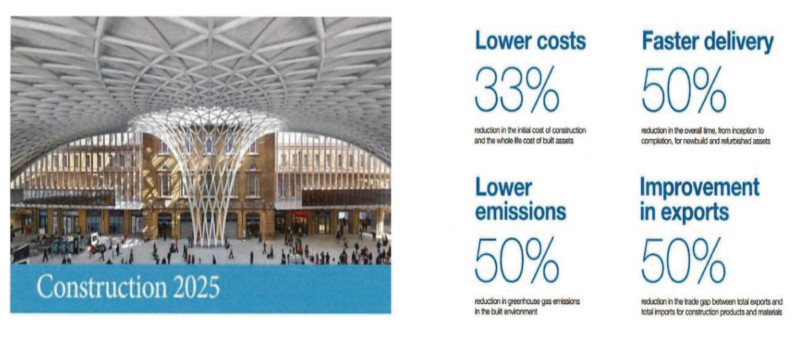

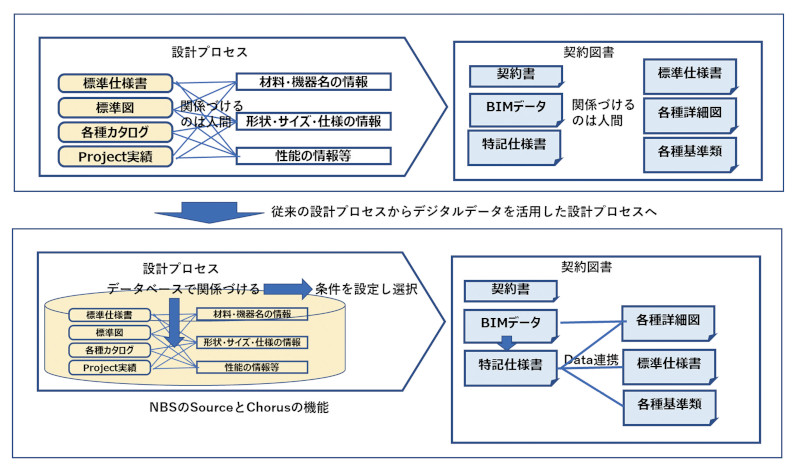

ICISの概要ICIS(国際建設情報協議会)は、主に各国のマスター仕様書や、コスト情報システムを開発・供給している組織が参加する国際ネットワークとして1993年に設立された。 「BIM時代の建築仕様書」の概要建築物を生産するには、発注者や設計者をはじめとする各生産主体がどのような建築物を造るのかを明確にする必要があり、その完成イメージや造り方を技術的に示したものが設計図書である。 第1章 仕様書とは(執筆者:佐藤 隆良 (株)サトウファシリティーズコンサルタンツ 代表取締役)

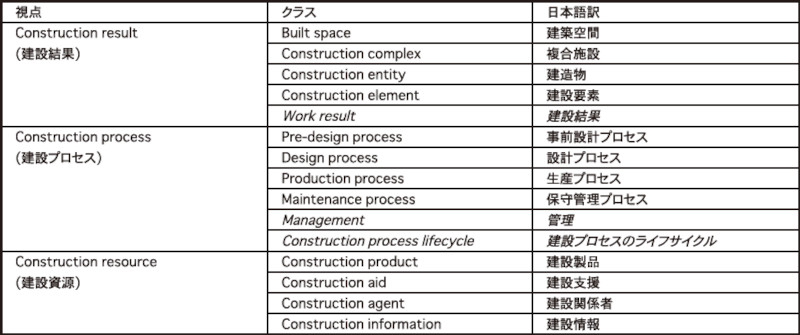

第2章 建設情報の分類体系について(執筆者:志手 一哉 芝浦工業大学 建築学部建築学科 教授)

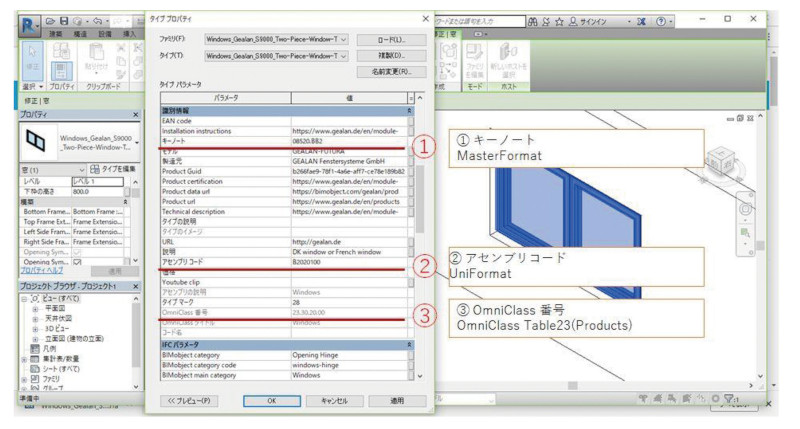

第3章 BIM利用機会の拡大への対応(執筆者:寺本 英治BIMライブラリ技術研究組合 専務理事)

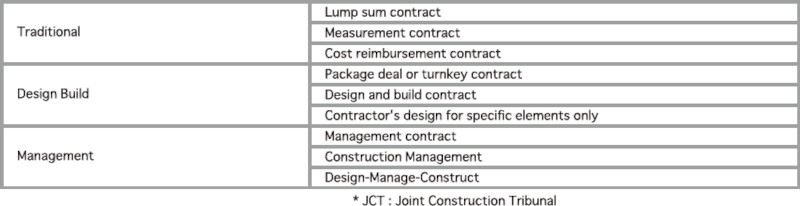

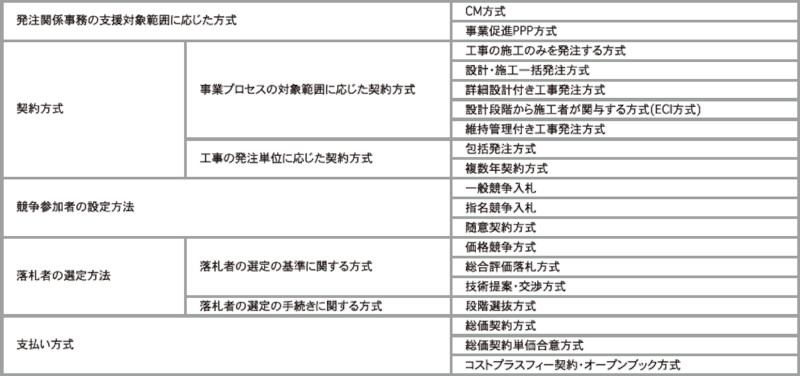

第4章 入札契約方式の多様化(執筆者:戸塚 晃 (株)保全工学研究所技術顧問、山田 剛(執筆時)国土交通省 大臣官房官庁営繕部 整備課 建築技術調整室 室長)

補章日本における建築仕様書の歴史的変遷(執筆者:岩松 準(一財)建築コスト管理システム研究所 研究部 総括主席研究員、長谷川直司(公財)文化財建造物保存技術協会 理事)

電子版サイト 「BIM時代の建築仕様書」(電子版)サイト https://www.iibh.org/icis.htm

ICIS(国際建設情報協議会)国内委員会 事務局

建設ITガイド2025

|

大学のBIMセンターと産官学連携からみた台湾のBIM技術者育成

|

2025年7月23日

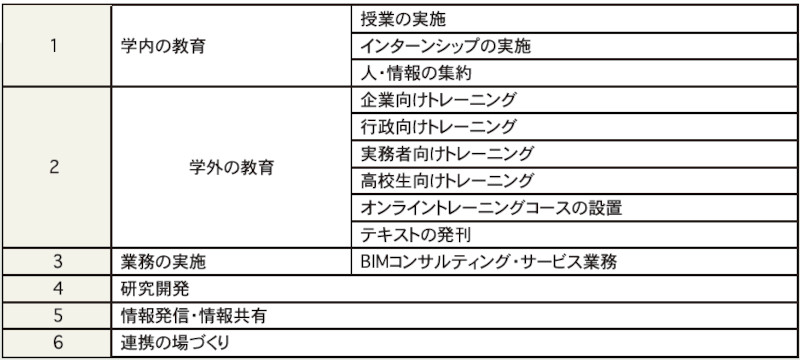

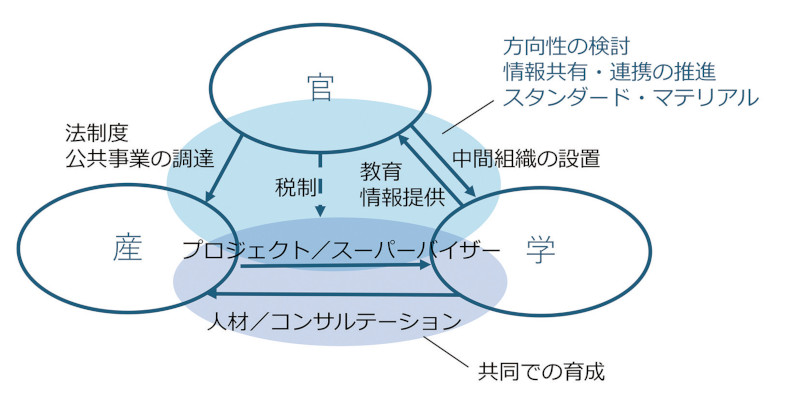

はじめに建設産業全体としてBIMの普及・活用を進めるためには、BIM技術者育成に要する費用だけでなく、教える側の体制や教えるべき知識・技術体系の整備が必要である。 産官学の連携方法BIM技術者育成における産官学連携には、大別すると、学校の教育に対する企業の協力、大学によるBIM導入支援・業務提供、定期的な情報共有と課題への取り組み、BIM活用の環境づくりの4つがある。 学校の教育に対する企業の協力産学の連携として、まず、学校の教育に対する企業の協力が挙げられる。

大学によるBIM導入支援・業務提供次に、大学が実務におけるBIM導入を支援し、業務を提供するという方法がある。

定期的な情報共有と課題への取り組みこれらの産官学連携を継続的に推進するためには、個々の企業・自治体と大学・ BIMセンターの連携だけでなく、産官学連携に関わる組織の横のつながりが必要である。

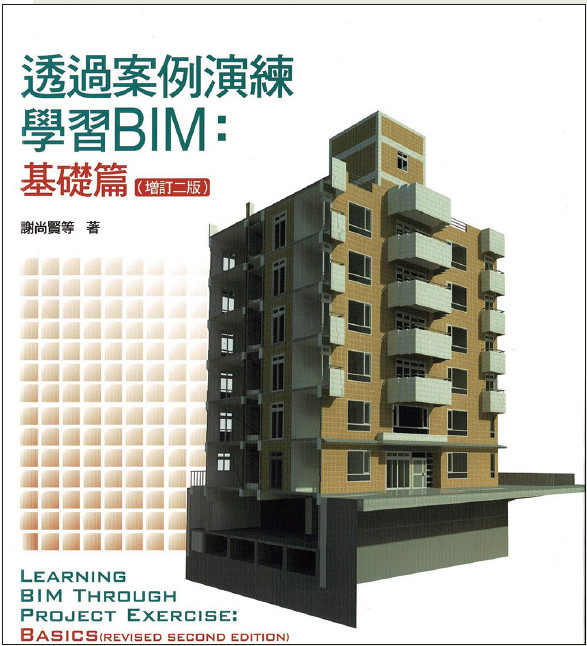

BIM活用の環境づくり最後に、建設産業全体としてのBIM活用の環境づくりである。 中間的組織としてのBIMセンター本稿で紹介している産官学連携の方法はいずれも特異なものではなく、日本ですでに実践されているものも多い。 大学のBIMセンターの役割3大学のBIMセンターの事例をもとに整理すると、BIMセンターが担う役割は6つある。 図-4、5 国立台湾大学BIM研究センターが発刊しているテキストの例 中間的な組織としてのBIMセンター国立台湾大学のBIMセンターは、設立以来、主として産学連携プロジェクトの資金により運営されてきた。 中間的組織の役割このような中間的な組織はBIMに限らず台湾の大学に多く設置されている。 産官学連携の全体像台湾のBIM技術者育成においては、主に官は公共発注や中間的組織への助成などでBIM活用を奨励し、産は技術者を育成してプロジェクトを実施し、学は直接的・ BIM推進の先へカーボンニュートラルとBIMBIM推進を積極的に進めている自治体の担当者にお話をお聞きしたところ、今後の課題は、長期的な運営管理に関する情報伝達とシステム開発において、世界的なカーボンニュートラルの流れに対応するためにICT技術活用の取り組みを続けることだという。 大学のBIM教育とESG実務分野だけでなく、大学の教育でも同様の問題意識が見られる。 〈参考文献〉

〈写真提供〉図-1・図-3:国立台湾大学BIM研究センター 京都大学大学院工学研究科 准教授

西野 佐弥香

建設ITガイド2025

|

地方ゼネコンによるBIM活用の取り組みと展望-BIM連携の活用でパートナーシップの強化を目指す-

|

2025年7月21日

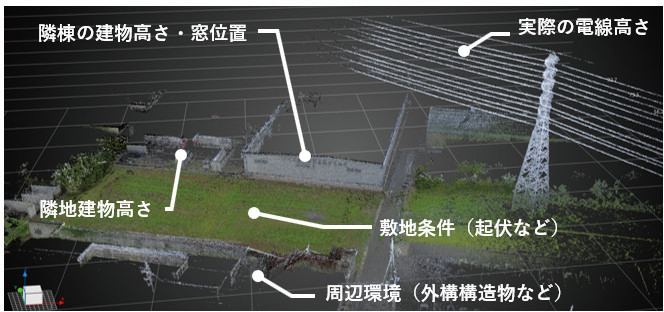

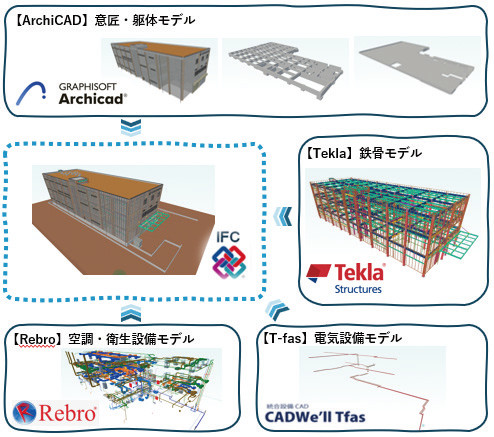

はじめに静岡県静岡市に本社を構える木内建設は、2020年に創業100周年を迎えた地方ゼネコンである。 今までのBIM活用と現在意匠設計を中心に行われていたBIM活用は、主に「事業主との合意形成」や「工事関係者とのイメージ共有」であった。 BIM推進の課題イメージの共有を中心としてBIM推進を行ってきた一方で、それらが関係者の業務の省力化や効率化に直結する成果を生み出していたかといえば、そこまで大きな共感を得るまでには至っていない。 連携の取り組み点群データの活用GNSS付SLAMLiDARハンディスキャナーを用いて計画敷地の点群データを収集し、施工条件の把握をはじめとした施工計画に活用している。

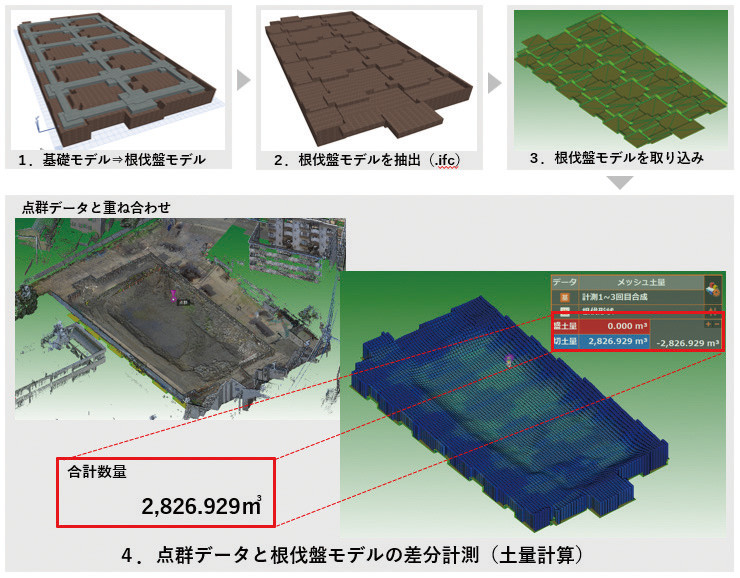

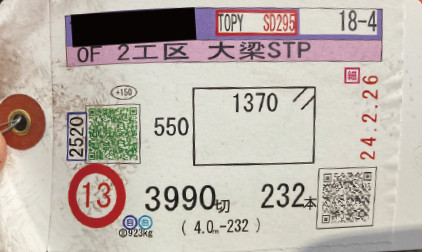

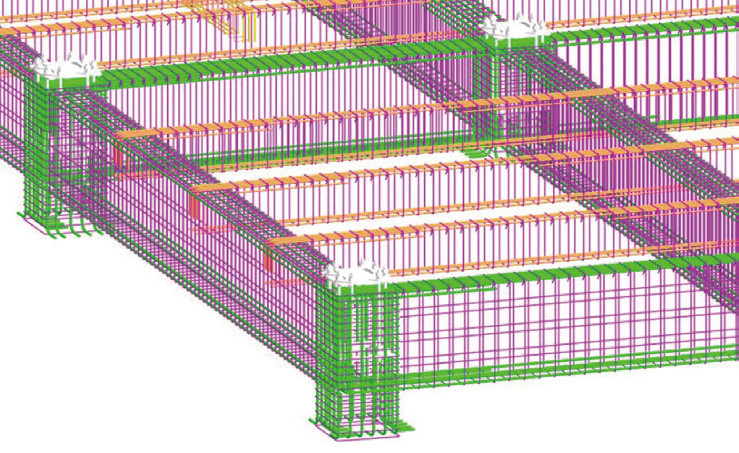

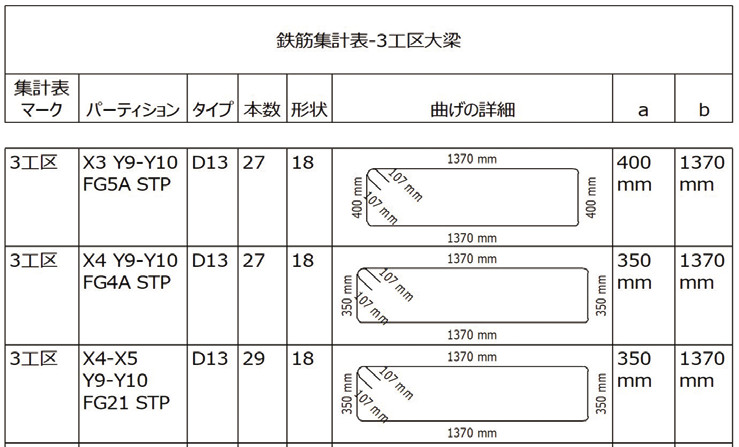

点群データ+BIM取得した点群データのBIM連携活用としては土量の算出を行っている。 協力業者とのデータ重ね合わせ連携これまでのデータの重ね合わせは各工種のモデルをゼネコン側で集め、ゼネコンがSolibriなどのソフトで統合して干渉チェックを行い、チェックの結果共有については、レポートを作成し確認する形式が主流であった。 鉄筋の自動加工鉄筋専門工事業者との連携として、構造設計者が設計段階で作成した構造的に整合性が取れているリアルな鉄筋BIMモデルを活用し、BIMモデルが持っている鉄筋情報から直接鉄筋の自動加工へ結び付けることでデジタルファブリケーションとなるような取り組みを行っている。 今後の展望現在の建設業界を取り巻く大きな問題の一つとして人手不足がある。 木内建設株式会社 建築部 工事課

鈴木 慎太朗

設計部 構造課

佐藤 克弥

設計部 構造課

上野 良樹

建設ITガイド2025

|