書籍版「建設ITガイド」に掲載した特集記事のバックナンバーです。

「BIM概算ガイドブックI」の発刊について-BIMデータとコスト情報の融合によって生まれる新たな可能性-

2025.07.07BIM概算ガイドブック

建設業界において、BIMを活用した積算は、もはや必須のスキルとなりつつあります。

そこで、日本建築積算協会情報委員会は、「BIM概算ガイドブックI」を作成し、公開しました。

本ガイドブックは、設計段階における概算積算に焦点を当て、BIMデータとコスト情報の融合によって生まれる新たな可能性を提示しています。

本稿では、この「BIM概算ガイドブック I」の一部を引用しつつ、その概要を紹介いたします。

はじめに

デジタル化の波が押し寄せる建設業界において、BIMは、設計・施工だけでなく、コストマネジメントの領域にも変革をもたらしています。

特に、2020年3月に国土交通省が発行した「建築分野におけるBIMの標準ワークフローとその活用方策に関するガイドライン」を契機に、BIMの活用と積算業務の標準化に向けた取り組みが加速しています。

公益社団法人日本建築積算協会に設置する情報委員会(志手一哉※1委員長、以下、BSIJ情報委員会)では、こうした流れを汲み、BIM時代における積算の在り方についてさまざまな議論を重ねてきました。

そして2024年10月、その検討成果を「BIM概算ガイドブックI」として公開するに至りました。

本ガイドブックは、設計段階における概算積算に焦点を当て、BIMデータとコスト情報の融合によって生まれる新たな可能性を提示し、BIMがもたらす効率化、透明性向上、そして協働促進への基礎的な考え方や道筋を示す内容としています。

本ガイドブックは、BIMを活用した積算の基礎編として、多くの皆さまにご活用いただきたいと考えております。

ガイドブックは下記に記載の当協会ホームページから、pdf形式でどなたでもダウンロードいただけます。

まずはお手に取っていただき、ぜひご意見ご感想などをお寄せいただけますよう、お願い申し上げます。

※1 志手一哉(芝浦工業大学教授)

ガイドブックの構成

BIMは、建築物の多様な属性情報を統合的に管理できる情報モデルであり、建築ライフサイクル全体で活用されるデータ基盤として、建築確認申請の効率化や生産性向上に貢献するツールです。

BSIJ情報委員会は、BIMデータと建築コストの有機的な連携を実現するためのカギとして、建設情報分類体系に着目し、調査・研究に取り組んできました。

特に、イギリス発の建築情報分類体系である「Uniclass」に注目し、その活用の可能性を模索しています。

Uniclassは、建築物の部位、部分、設備などを体系的に分類しており、日本の建築工事における「部分別内訳明細」の構成に近い考え方です。

本ガイドブックでは、こうした分類体系の考え方を整理し、BIMデータと建築コストの有機的な連携を検討しながら、その活用方法を皆さまと一緒に考えていきます。

具体的には、設計の途中段階でコストを見積る「概算積算」に焦点を当て、BIMの活用による効率的なコストマネジメント手法を検討しています。

設計の早い段階からコストを管理することで、設計変更による手戻りを抑え、プロジェクト全体のコストを最適化し、TVD(ターゲットバリューデザイン)を実現できると考えます。

BIMは普及が進む一方で、そのメリットを十分に生かせていない現状や、BIM概算積算の標準化が進んでいない課題も存在します。

本ガイドブックは、BIM概算積算の可能性を示すとともに、建設情報分類体系の説明や活用方法、BIM概算積算における課題を整理することを目的として、本ガイドブックを作成しました。

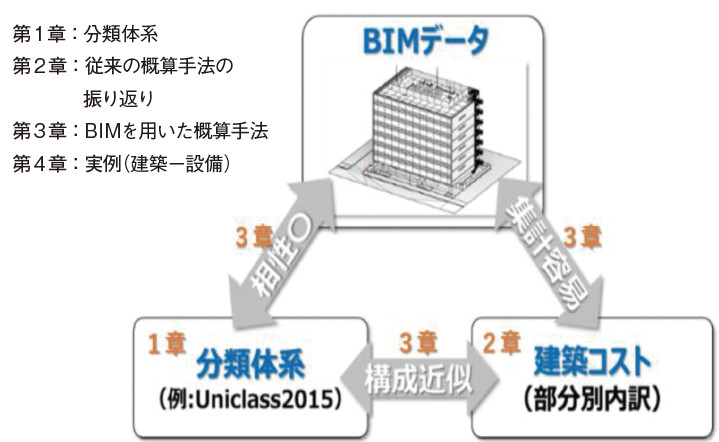

BIMデータの活用を通じて、これまでブラックボックス化されがちだった建築コストに、透明性と客観性をもたらし、関係者全員が協働してコストマネジメントに取り組む、そんな建築プロジェクトが増えることを目指しています(図-1)。

第1章:分類体系

第1章では、建設プロジェクトにおける情報管理の効率化に不可欠な「分類体系」の基礎知識と重要性を解説しています。

適切な分類体系を用いることで、建設情報のデジタル化を促進し、データの検索性や活用性を向上させることができます。

特にBIMデータにおいては、オブジェクトに分類体系を適用することで、そのオブジェクトが何を意味するのかを明確に伝えることができるようになり、プロジェクト関係者間のコミュニケーションを円滑にする役割を果たします。

建設情報分類体系の国際規格であるISO12006-2:2015は、建物の建設に関する情報を整理するための枠組みを提供し、本ガイドブックでは、ISO12006-2に対応した具体的な分類体系として、アメリカのOmniClassとイギリスのUniclassを紹介しています。

OmniClassはファセット型、UniclassはBIMオブジェクトをハブとした情報連携に適した構造を備えています。

建設業界における分類体系の必要性として、コード化との違い、不動産・BIMデータの視点、設計意図の伝達、工事仕様との関係などを解説しています。

統一された分類体系は、不動産(建物)の評価やBIMデータの効率的な活用に不可欠であり、異なる種類の情報を同じクラスに分類することで、データの再利用や相互運用が容易になります。

さらに、設計者はBIMオブジェクトに分類体系の番号を付与することで、設計意図を関係者に明確に伝えることができ、プロジェクト関係者間での誤解や手戻りを防ぐことができます。

また、物理的な構成要素と製品の関係を分類体系で明確に定義することで、積算や調達などの業務も効率化できます。

BIMの導入は、デザインビルドやIPD(Integrated Project Delivery)のような多様な発注方式を加速させ、同時にそれらを支える多様な推進手法(例:TVD(ターゲットバリューデザイン)、プレコンストラクション)の発展につながります。

BIMデータは、これらの手法において、設計情報、コスト情報、工程情報などを統合的に管理するためのプラットフォームとしての役割を果たすことになります。

第2章:従来の概算手法の振り返り

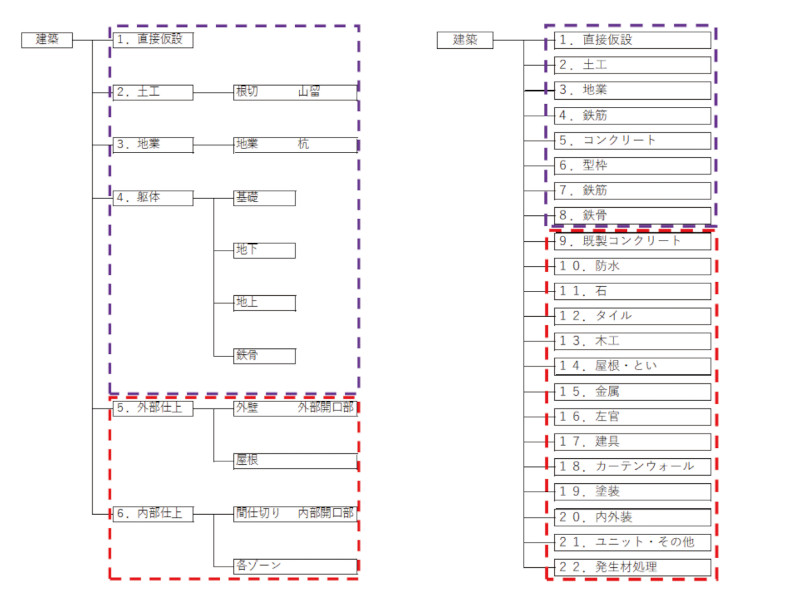

第2章では、従来の概算積算手法を改めて整理し、その基準を示しています。

概算積算は、実施設計終了後に行われる精積算とは異なり、各社ごとに手法や内訳が異なるため、工事費内訳明細書ほど相互理解が容易ではありません。

そのため、概算積算における数量の「客観性」と「透明性」が低く、TVD(ターゲットバリューデザイン)の障壁になっていると考えられます。

本章では、まず積算の目的と重要性を再考します。

積算は、設計図や仕様書から必要な工事量を算出し、工事費用を見積る業務ですが、本ガイドブックでは、積算を単なる数値計算として捉えるのではなく、建築生産活動全体におけるコストに関わり、機能と経済性のバランスを図ることで、価値ある建築物の創造に貢献する重要な業務として位置付けます。

次に、「工事費内訳明細書」について解説します。

これは、建築工事費用を詳細に分類・集計したもので、建築プロジェクトにおける共通言語としての役割を果たします。

本ガイドブックでは、「建築工事内訳書標準書式」を取り上げ、その構成や各項目の意味について確認します。

特に、「細目」の標準化に焦点を当て、複合単価の概念や、材料費と労務費の分離などを再確認しています。

また、「構成」の標準化についても、部分別書式と工種別書式のメリット・デメリットを比較しながら解説しています。

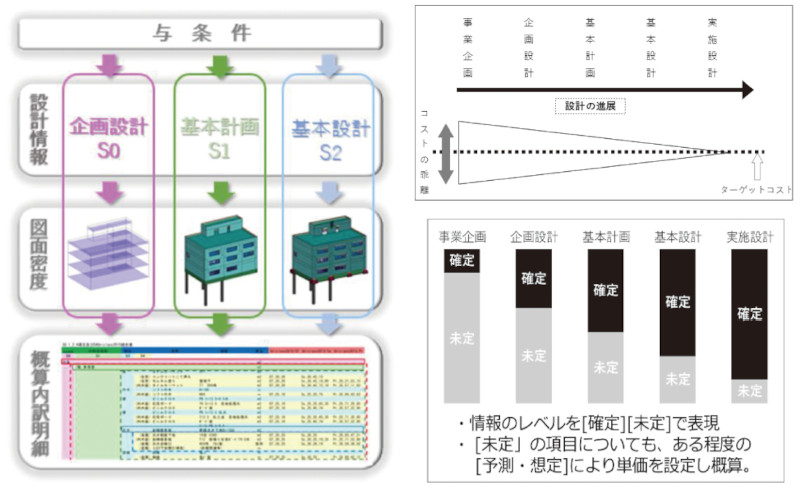

部分別書式は設計段階のコストコントロールに優れ、工種別書式は専門工事業者との連携に適しているなど、それぞれの特性を理解することで、プロジェクトの状況に応じた適切な書式を選択できます(図-2)。

概算積算は、実施設計前の段階で概略の工事費を算出するプロセスであり、設計段階におけるコストコントロールを可能にします。

本章では、設計段階別の概算積算手法を解説し、設計の進捗状況に合わせて適切な粒度と精度で概算積算を行うことの重要性を示しています。

特に、BSIJ情報委員会が提唱する「LOC(Level of Costing )」という新しい概念を導入し、設計情報とコスト情報の連携を強化するための具体的な方法論を提示しています。

LOCは、設計情報の粒度と確定度をコストマネジメントの視点で評価するための尺度であり、設計者とコストマネジャーが同じ視点でプロジェクトを進めることを可能にします。

さらに、概算積算に必要なインプット情報とアウトプット情報について解説しています。

インプット情報の確定度が高まるにつれて、アウトプット情報の信頼性も向上します。

また、アウトプット情報の内容を関係者間で共有し、その解釈を統一することで、透明性と客観性のあるコストマネジメントを実現できます(図-3)。

コストマネジメントは、発注者、設計者、コストマネジャーなど、プロジェクト関係者全員の協働によって実現されます。

本章では、それぞれの役割と責任について考え、円滑なコストマネジメントのために必要なコミュニケーションと情報共有の重要性を検討しています。

第3章:BIMを用いた概算手法

第3章では、BIMデータの活用が設計プロセス、特にコストマネジメントにもたらす変革と、その具体的な手法を考えます。

BIMデータが持つ形状情報や属性情報を活用することで、従来の概算積算プロセスを効率化し、設計段階におけるコスト管理の精度を高めることができます。

本章では、1章で解説した分類体系と、2章で説明した積算の基本概念を統合し、BIMデータとコスト情報の有機的な連携を実現するための方法論を提示しました。

BIMデータと設計図書の関係性を整理し、BIMデータの特長を「オブジェクト単位の情報」「コラボレーションの促進」「一貫性のある基準の必要性」の3つのポイントで検討しています。

LOD(Level of Development)は、BIMモデルの詳細度と信頼性を評価するための指標であり、BIM Forumが定義するLODの6段階それぞれにおけるBIMモデルの特性と活用方法を説明しています。

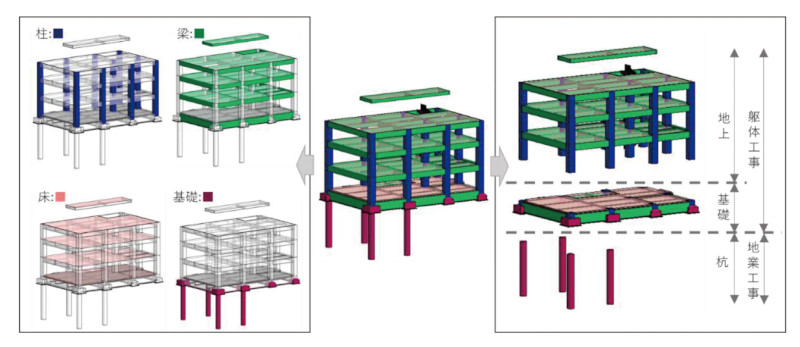

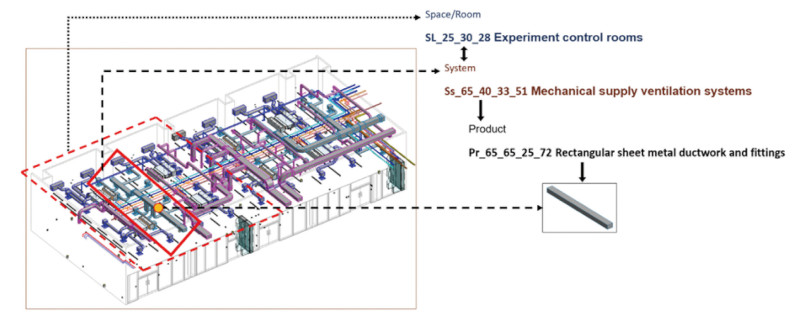

BIMデータから数量情報を抽出する具体的な方法を、建築工事と設備工事それぞれに焦点を当てて解説しています。

建築工事では、躯体工事や内装仕上げ工事などを例に、BIMオブジェクトから数量情報を抽出する4つのパターンを説明しています。

設備工事では、電気設備や機械設備における積算項目と数量の対応関係、空間情報付与の重要性、自動設計技術との連携など、設備分野におけるBIM活用の最新動向を紹介しています。

さらに、BIMデータを用いた概算積算の具体的な流れと仕組みを解説し、BSIJ情報委員会が開発した「LOCシート」を紹介しています。

LOCシートは、概算積算に必要な情報を整理し、設計者とのコミュニケーションを円滑に進めるための有効なツールです。

LOCシートについては、本ガイドブックに参考例を掲載していますので、ぜひ本編をダウンロードの上、皆さまの業務にお役立てください。

第4章:実例(建築-設備)

第4章では、具体的な事例を通して、 BIMデータを用いた概算積算の実践方法を解説しています。

建築工事と設備工事のそれぞれについて、BIMデータから数量情報を抽出し、コストを算出するまでのプロセスを説明しています。

建築工事の事例として、BSIビル(本ガイドブック説明用の仮想BIMモデル)を題材に、外部工事、内装工事(間仕切り工事)、内装工事(事務室仕上げ工事)の3つの事例を取り上げ、設計段階ごとにBIMデータから数量情報を抽出する方法や、LOCシートの活用方法を検討しています。

特に、各設計段階における概算積算の粒度の変化や、BIMオブジェクトと積算項目の対応関係など、実務的な視点からの解説に力点を置いています。

設備工事の事例として、平面図の情報から空間情報やUniclassの分類コードを設備オブジェクトに付与し、建築物のBIMデータを詳細に作成することなく、資材を正確に分類して概算積算を行う方法を紹介しています。

さらに、Revitの「マス」機能やDynamoプログラムを活用して、空間情報を作成・付与する手順、設備モデルを配置・編集する手順、そして集計表機能を使って設備モデルをカテゴリごとに拾い出す手順などを紹介しています(図-4)。

BIMを用いた設備コストマネジメントにおける考察として、積算対象の「もの」と「こと」の考え方、BIM設備積算におけるデータの信頼性確保、自動設計技術との連携、そして環境規制への対応など、今後のBIM活用における重要な視点を提示しています。

本ガイドブックの活用方法

この「BIM概算ガイドブックI」は、BIMを活用したコストマネジメントという建設業界の喫緊の課題に取り組むための実践的な指針を示したものです。

特に、設計段階における概算積算に焦点を当て、BIMデータとコスト情報の融合による効率化、透明性向上、そして協働促進を具体的な手法や事例を通して解説している点が特長です。

タイトルにある“I”が示す通り、今回は基礎編として皆さまにご活用いただけるよう構成しました。

具体的には、次のような点を重視した内容としています。

- BIM概算積算の基礎知識

BIMを用いた積算の基礎知識から、最新の活用事例、さらに今後の展望までを検討し、BIM初心者から経験者まで幅広い層にとって有益な情報源となることを目指しました。 - 実践的な手法と事例

具体的な事例を通して、BIMデータの作成から数量拾い、コスト算出までのプロ

セスを説明しており、皆さまがBIM概算積算をスムーズに実践に移すことができるよう考えました。 - 建設情報分類体系の解説

国際標準規格ISO12006-2やUniclassといった分類体系を解説し、BIMデータとの連携方法を示すことで、BIMデータの活用価値を高めるための具体的な指針を提供しました。 - LOCシートの活用

BSIJ情報委員会が開発したLOCシートは、設計段階に応じた適切な粒度と精度で概算積算を行うための強力なツールです。

設計者とのコミュニケーションを円滑にし、皆さまのコスト管理におけるDX化に貢献できることを期待します。

私たちBSIJ情報委員会は、本ガイドブックがBIM技術を活用した建築コストマネジメントの新時代を切り開くための羅針盤となることを夢見ています。

BIMの導入を検討している企業だけでなく、建設業界全体のDXやBIMの進化に関心のある全ての方々に、本ガイドブックをお手に取っていただければ、大変うれしく思います。

また、本ガイドブックに関しまして、皆さまからのご意見・ご感想を賜れましたら幸甚に存じます。

皆さまからの貴重なご意見を参考に、本ガイドブックのさらなる改善・充実を図って参りたいと存じますので、今後とも変わらぬご支援・ご協力を賜りますようお願いいたします。

【出典】

建設ITガイド2025

最終更新日:2025-07-07

最近の記事

- 自治体におけるBIM活用事例|八幡市役所-BIMFMによる庁舎管理の省力化-

- 実技試験の開始で本格始動した「BIM利用技術者試験」制度

- 「建築仕様書の研究」から「BIM時代の建築仕様書」へ

- 大学のBIMセンターと産官学連携からみた台湾のBIM技術者育成

- 地方ゼネコンによるBIM活用の取り組みと展望-BIM連携の活用でパートナーシップの強化を目指す-

- 鉄筋工事におけるBIMを適用したワークフロー

- 大阪・関西万博工事のBIM活用-建設事業の情報基盤としてのBIMの成熟とその後の「あるべき姿」を目指して-

- 沖縄総合事務局におけるBIM/CIMの取り組み

- 建築BIM推進会議における検討や建築BIMの推進に向けた取り組みの状況について

- 「BIM概算ガイドブックI」の発刊について-BIMデータとコスト情報の融合によって生まれる新たな可能性-

過去記事

-

2013

- 11月 (1)