書籍版「建設ITガイド」に掲載した特集記事のバックナンバーです。

鉄筋工事におけるBIMを適用したワークフロー

2025.07.18はじめに

日建連の調査によると、生産性を向上させる取り組みとして「設計施工一貫方式の受注拡大」と「BIM」が上位にある(1)。

多くの総合建設会社では、設計施工一貫方式で受注した案件を中心にして、BIMの適用が進んでいると推察できよう。

建築BIM推進会議(国土交通省)によるBIMのガイドラインでは、「設計と施工の不連続を解消させることがBIMの活用には必要」と指摘しており(2)、総合建設会社がBIM時代以前から取り組んできた設計段階で施工者が参画する手法を、BIMという道具を活用して、さらに昇華させる時期にあると思われる。

近年、筆者らは設計一貫方式で発注された案件において、設計段階から設計者と施工者(専門工事会社含む)が共創してBIMを活用するワークフローの確立に取り組んできた。

本稿では、建築分野における鉄筋工事(写真-1)を題材とし、新たに立案したワークフローの概要を報告する。

構造図のあり方

成果物としての実施設計図

鉄筋工事に求められる品質は、要求された鉄筋材料を使用し、所定の位置に配筋・組立することである。

使用する鉄筋材料や径、本数などは、実施設計図書の伏図や部材リスト、特記仕様書などに明示される。

いずれも柱や梁などのように部材単体での生産情報の集まりだ。

一方、柱梁の仕口部分や鉄骨造の柱脚で使用されるアンカーボルトと梁主筋などのように、複合的な箇所の取り合いまで考慮して生産情報が作成されることは少ない。

鉄筋の納まり検討は、施工者が施工期間中に設計者と質疑回答を繰り返しながら、確定させるワークフローが一般的であろう。

実施設計図書に記載されている鉄筋納まりに関する生産情報は、検討を始めるために使用する位置付けであり、あらためて施工者が作成・確定させる必要がある。

半世紀前から指摘されている構造図に記載すべき生産情報

日本建築学会の「鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説」(2021年3月)の冒頭に掲載されている「まえがき」(昭和54年版/1979)には、「配筋について設計段階から考慮・検討すべき問題が多々あるように見受けられる」と指摘している。

さらに「配筋関係の設計図は、本来鉄筋の配筋と本数を示すのみではなく、施工の手順すなわち配筋順序、鉄筋の取合い部である部材と部材とが接合する鉄筋の納まり部材内の継手位置と方法を示し、さらにコンクリートの充てん性なども考慮されたものでなければならない。

(中略)建設工事量の増大に伴う建設業の分業、専門化による責任の分散化、設計期間の短縮などのため、配筋設計図の誤った省略もしばしば行われ、そのため納まらない配筋、不明確な配筋を生じ、設計や施工上のトラブルになることも多く生じている」と構造設計者を取り巻く環境の変化にも触れながら、配筋検討の現状を憂いていた。

それから約半世紀あまり経過したが、状況は大きく変わっていないと思われる。

指針に記載された考え方は、理想論と言ってしまえばそれまでだ。

しかしながら、建築BIM推進会議が指摘しているように、設計と施工の不連続を解消させるには、今一度、このような考え方に立ち戻り、取り組みを見直す必要があろう。

躯体工事の不具合は、建物の品質に大きな影響を与えるため、設計段階や工事開始前に不具合が発生しそうな要因を取り除くリスク管理が必要不可欠になるからだ。

従来、2次元による検討業務は設計者も施工者も配筋・組立の完成形をイメージすることが容易でなかった。

半世紀前と大きく変わったのは、3次元の仮想空間上で検討作業ができることだ。

BIMを道具として使用することにより、工事の前に完成形をイメージできる時代になったと言える。

ワークフローの検討

BIMとワークフローの関係

設計者と施工者がお互いに連携しながら労働生産性を向上させるには、全体最適の考え方でワークフローと役割分担を考えることが肝要である。

そのため、次工程と連携する生産情報をそのフェーズにおいて正しく作成するスキルと工程のマネジメントが必要になる。

このスキルは施工図・製作図の工程管理や作図・チェックと同義と思われる。

近年は施工図の作図・チェックなどがアウトソーシングされ、総合建設会社の技術者が必ずしもスキルを保有しているとは言えない状況だ。

作成されたBIMモデルが、施工性や規定にまったく合致しておらず、なんとなくのイメージの共有で終わる、なんてことがあると聞く。

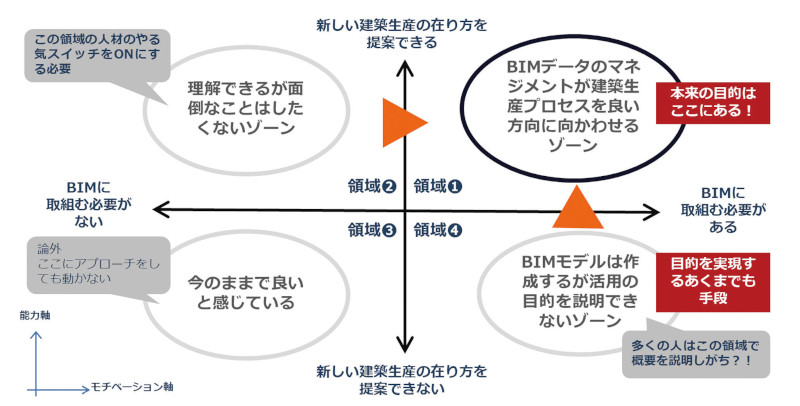

そこでBIMを道具として建築生産を良い方向に向かわせるには、図-1に示すように4つのゾーンで取り組み方を考えることができる。

建築生産として目指すのは、領域❶になる。

領域❶を目指すには2通りのアプローチがあり、一つは領域❹の人材を領域❶に引き上げること、もう一つは領域❷と領域❹の人材が共創して領域❶に向かうことだ。

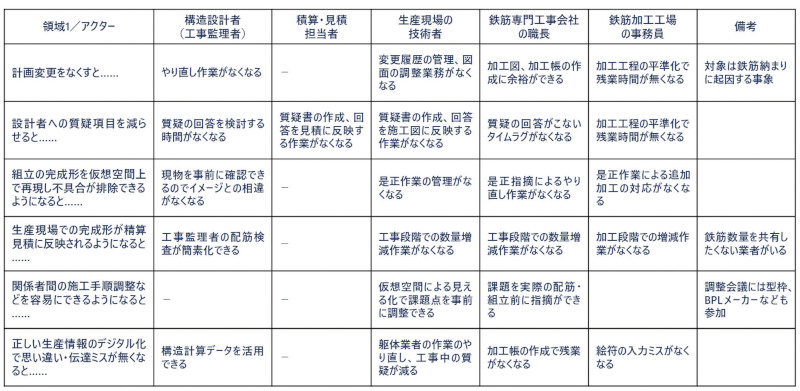

鉄筋の納まり検討を題材に考えてみると、領域❶のあり方は、例えば図-2に示すようなインセンティブが考えられる。

設計者と施工者がこのようなインセンティブに共感しなければ、日常業務の中にBIMが入り込むのは難しいかもしれない。

一方、鉄筋を納める知見は、鉄筋専門工事会社側の職長などに蓄積されているが、デジタル化は進んでおらず、領域❷のゾーンに近い。

そこで、構造設計者・総合建設会社の技術者と共創してBIMを活用し、領域❶に向かう体制をつくることができれば、新しいワークフローの立案につながりやすいと思われる。

鉄筋の納まりを検討する時期

全体最適のワークフローを考える際、鉄筋の納まり検討を開始する時期はいつが望ましいだろうか。

施工者は施工期間中の設計者への質疑や設計変更、変更に伴う数量の増減などの変更業務を減らしたいと考えている。

一方、構造設計者は設計期間中に施工者が求める精度まで検討する時間的な余裕が少なく、工事が始まり鉄筋専門工事会社が確定してから納まりの検討を始めるような手順が少なからずある。

常態化している検討プロセスに課題があると感じなら、約半世紀前に指摘されていたように、実施設計図書の伏図や部材リストが、鉄筋の納まり検討を反映した生産情報になっていることが最適と思われる。

構造設計者や総合建設会社の技術者、鉄筋専門工事会社の職長がこのような考えを受容することが、BIMによる新たなワークフローの確立、定着につながるだろう。

ワークフローを実演する舞台では、生産情報をマネジメントする技術者が主人公であり、その主人公が持つ武器(道具)がBIMになる。

武器としてのBIM

生産情報の「作成」で効果を発揮

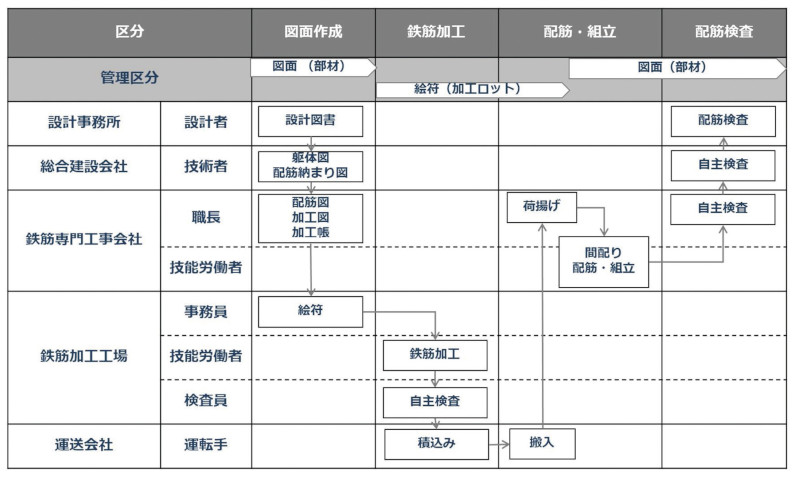

鉄筋工事の生産プロセスを図-3に示す。

生産プロセスは<図面作成>→<鉄筋加工>→<配筋・組立>→<配筋検査>と大きく4つに分けることができる。

ここで着目したいのは、生産情報の「作成」と「活用」の区分だ。

<図面作成>プロセスは、設計者が実施設計図書、総合建設会社が躯体図と鉄筋納まり図、鉄筋専門工事会社が加工図と加工帳、鉄筋加工工場が絵符をそれぞれ「作成」する。

これ以降の生産プロセスは、<図面作成>で確定された生産情報を、業務内容に合わせて使用する、または手を加えながら「活用」しているにすぎない。

例えば<鉄筋加工>では、自動加工機と連携するための専用ソフトウエアが存在・確立されており、その業務に特化したソフトウエアを使用する方が効率的と思われる。

BIMのデータを建築生産の全プロセスでそのまま使用することは現実的でなく、それぞれの業務に特化したソフトウエアと正しい生産情報のデータ連携を考えるのが「活用」になる。

構造設計者と施工者の共創が必要

鉄筋納まりに関する生産情報の「作成」を構造設計者だけに依存するのは分業化が進む今では理想論になりつつある。

そこで、総合建設会社の技術者、鉄筋専門工事会社の職長らが一緒に検討できる舞台(場)をつくることが望まれるだろう。

配筋・組立の知見は施工者にあり、構造的な判断は構造設計者に知見がある。

全体最適で考えれば、一緒に検討をして生産情報が流通する以前に答えを出した方が効率的であることは一目瞭然だ。

<図面作成>プロセスで生産情報が正しく「作成」できれば、後工程では「活用」することに集中でき、納まりの再検討や鉄筋加工のやり直し、配筋・組立の不具合を低減しやすい。

そのためには間違いなく配筋・組立できる鉄筋の納まりを考慮した生産情報を「作成」する武器(システム)と実施設計図書に盛り込めるワークフローの確立が必要になる。

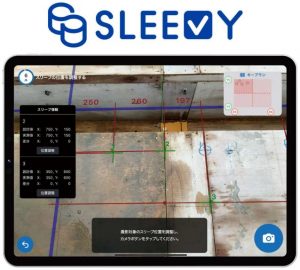

鉄筋/配筋BIM(アトアレ)

今回は鉄筋工事で使用する生産情報の「作成」を効率的にできるシステムとして、 Revitのアドオン機能で開発を進め、「アトアレ」と名付けた(3)。

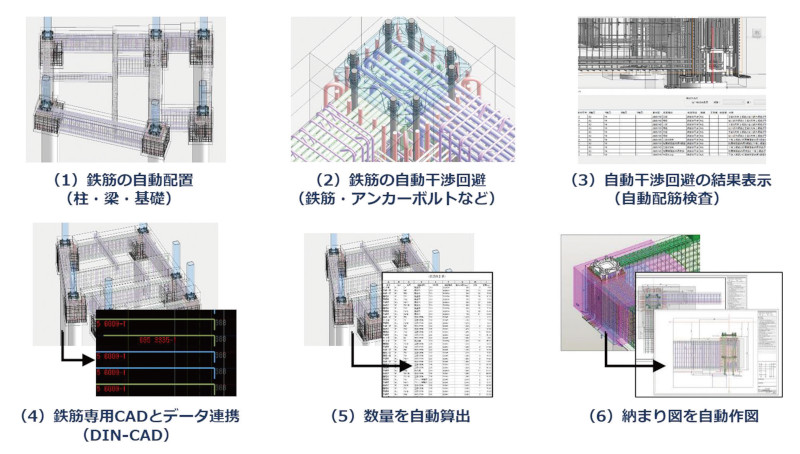

「アトアレ」には以下のように6つの機能を盛り込んだ(図-4)。

(1) 鉄筋の自動配置

設計図書を作成する構造計算データを使用して鉄筋BIMモデルを作成する。

作成の際は、躯体の形状や配置位置、配置のレベルが必要になるため、躯体(柱・梁・基礎・など)の生産情報も重要だ。

躯体に入力されている部材情報と配筋の規定から鉄筋部材を自動配置させる。

配置のロジックは構造設計者や元請の技術者、鉄筋専門工事会社の職長らが頭の中でシミュレーションしている内容をプログラム化した。

(2) 鉄筋の自動干渉回避

鉄筋の配置は、設計図書で決められた配筋の規定に基づいて最適な配置位置になるように自動的にシミュレーションをさせていったん確定させる。

(3) 自動干渉回避の結果表示

自動干渉回避では最適解を自動で導きだそうとするが、設定された柱や梁の構造寸法では鉄筋の間隔距離が確保できない(主筋が並ばない)、アンカーボルトと鉄筋が干渉する(主筋位置の移動が必要)などの事象が残る。

システムでは判断できない箇所は、構造設計者の判断とし、必要な箇所はリストとして抽出させる。

構造設計者と施工者は不適切な箇所をBIM調整会議で討議する。

鉄筋の並べ方や躯体の構造寸法、ヨリ寸法などを変更し、正しく納まっている鉄筋BIMデータをあらためて作成する。

この結果を基にして実施設計図書を出図する。

(4) 鉄筋専用CADとデータ連携

鉄筋BIMデータは仮想空間上で正しく配置されたデータである。

このデータは鉄筋専門工事会社が使用する加工図・加工帳の作成システムと連携する。

従来は設計図書、躯体図などのデータから職長らが自らシステムに手入力をしていた。

正しいBIMデータと連携することにより、職長らの入力作業が大幅に短縮され、加工寸法の調整や加工帳作成に専念することができる。

作業の終了後は加工図として作成された生産情報をBIMで再現するために、「アトアレ」に戻すデータを作成する。

入れ替えたBIMデータは配筋BIMとし、段階ごとにデータの持つ意味を区別した。

配筋BIMはその先の<鉄筋加工>や<配筋・組立>、<配筋検査>に活用できるDBになりえる。

(5) 数量を自動算出

鉄筋BIMデータから数量を算出する。

継手箇所数や定着箇所の集計が容易になるが、活用は概算レベルと位置付けている。

(6) 納まり図を自動作図

鉄筋BIMモデルや配筋BIMモデルから図面を作図する。

鉄筋情報はBIMモデルのタグから配置し、1カ所ずつのテキストの手入力を不要にできる。

検討する段階に応じて、出図する図面表現を簡素化させることで、図面とBIMの共存による作図手間を極力少なくすることにも配慮する。

アトアレを適用したワークフロー

適用したワークフローの概要

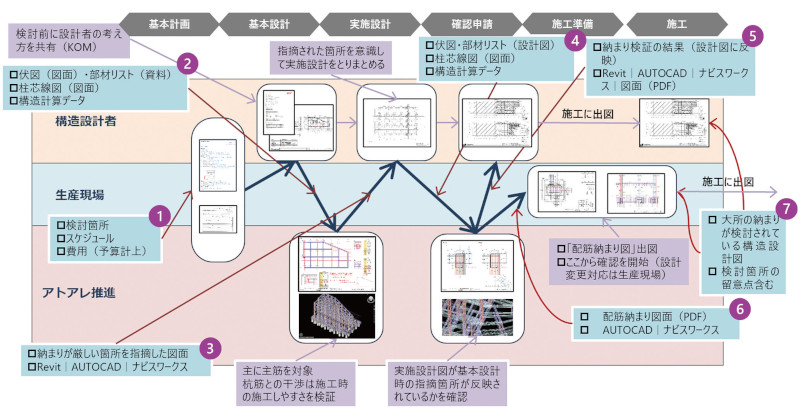

アトアレを活用したワークフローを図-5に示す。

対象は設計施工一貫方式で発注された案件とした。

行は鉄筋工事の生産プロセスに登場する主なアクター(登場人物)、列は建築生産プロセスを示している。

行の「アトアレ推進」は総合建設会社のBIM支援部門と鉄筋専門工事会社の共創チームである。

列は鉄筋工事の生産プロセスである<図面作成>を細分化し、<基本計画>→<基本設計>→<実施設計>→<確認申請>→<施工準備>とした。

前述したように設計段階から検討を始めるワークフローを考えているため、<基本設計>が完了した段階(概算見積)と<実施設計>が完了した段階(精算見積)の2段階で鉄筋の納まりを検討することにしている。

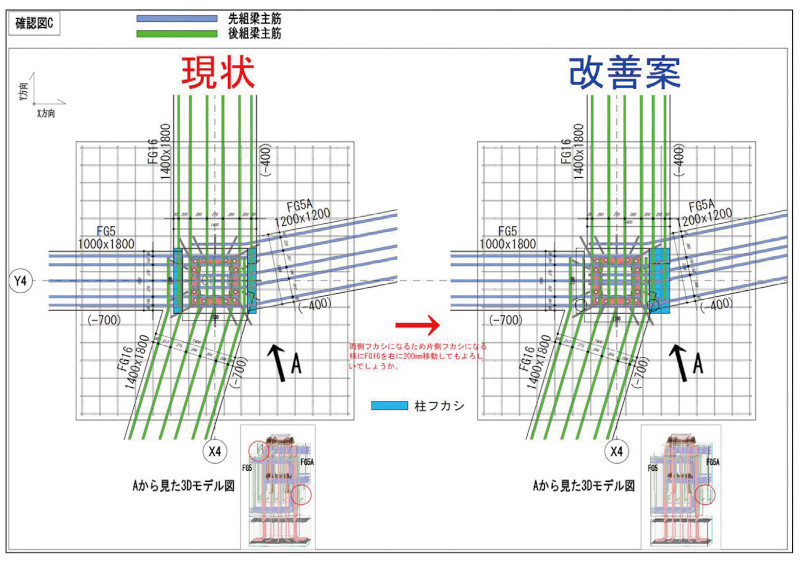

<基本設計>の終了段階では、構造設計図面として全てはそろっていないが、躯体のヨリ寸法や躯体レベル設定を想定し、主に主筋の配置を対象に検討を進める。

鉄骨造の基礎を検討した結果(部分)を図-6に示す。

地中梁主筋の定着や通し方、柱の主筋とアンカーボルト(フレーム)の干渉などが見られた。

施工性を考慮して主筋を通せるように構造躯体寸法の変更などを構造設計者に提案し、その結果を実施設計図書に反映させた。

<実施設計>が終了した段階では、構造設計図面が一式そろっているため、<基本設計>で指摘した項目が反映できているのかを確認する。

問題があれば構造設計者に伝達して構造設計図面を修正する。

ここまで検討された実施設計図書で<確認申請>を提出する。

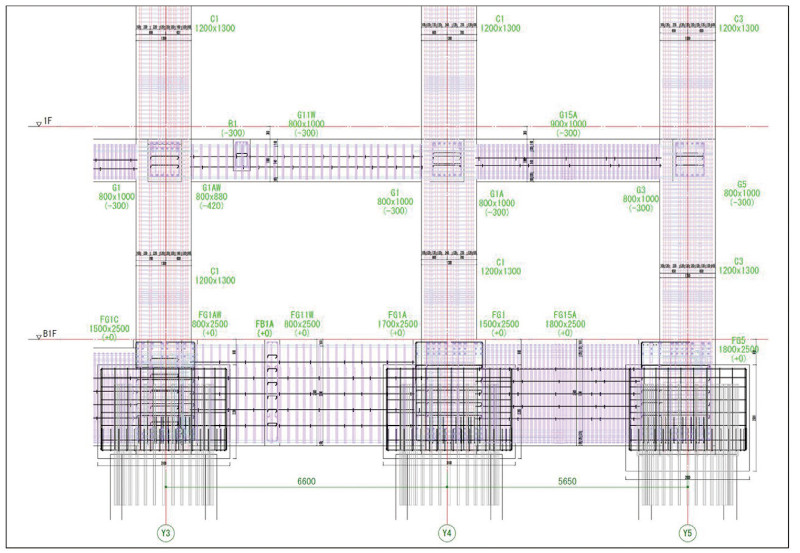

構造設計者に施工できる生産情報を渡すとともに、生産現場には「配筋納まり図」の施工図としてBIMから作図する。

作図した図面の例を図-7に示す。

<実施設計>段階での検討結果は、生産現場の図面担当者と実際に鉄筋工事を担当する専門工事会社に引き継ぐ。

引き継ぎをするBIM調整会議の開催状況を写真-2に示す。

設計段階でアトアレを活用したワークフローの成果物は以下の通りである。

(1)構造設計者は施工者が提案した納まりの検討結果を反映した実施設計図書を作成する

(2) アトアレ推進では構造設計者に渡した納まりの検討結果を「配筋納まり図」として生産現場に引き継ぐ

(3) BIMデータ、図面データ、ビューアの各データは設計者と施工者で共有する

おわりに

現在、設計施工一貫方式の案件を中心にしてアトアレのワークフローが進行中である。

今回のワークフローを適用した案件は、まだ工事が着工していないため、生産現場における効果や課題などは、あらためて検証する予定だ。

現在は従来のワークフローで困っていない、と話す構造設計者や鉄筋専門工事会社が見られる。

しかしながら、これから先の時代は、生産現場で働く熟練工が減り、配筋・組立の完成形がイメージできない技能労働者が増える可能性を否定できない。

生産情報が流通する前の設計段階で、納まりの検討を確実に実施する体制を構築し、施工段階と連携するマネジメントの重要性がますます高まると思われる。

今後も建設産業を持続させるためにも、設計者と施工者がBIMを道具として共創し、お互いに正しい生産情報を作成・活用するワークフローが一般的になることを期待したい。

註

(1) 「生産性向上推進要綱2022年度フォローアップ報告書」、p12、日本建設業連合会、 2023年9月

(2) 「建築分野におけるBIMの標準ワークフローとその活用方策に関するガイドライン(第2版)」p.10、国土交通省 建築BIM推進会議、2022年3月

(3) アトアレ( At_ARe )はATELIER FOR ASSEMBLING REBAR IN A VIRTUAL SPACE(仮想空間で鉄筋を組み立てるアトリエ)の略称です。

前田建設工業の商標登録です。

【出典】

建設ITガイド2025

最終更新日:2025-07-22

最近の記事

- 自治体におけるBIM活用事例|八幡市役所-BIMFMによる庁舎管理の省力化-

- 実技試験の開始で本格始動した「BIM利用技術者試験」制度

- 「建築仕様書の研究」から「BIM時代の建築仕様書」へ

- 大学のBIMセンターと産官学連携からみた台湾のBIM技術者育成

- 地方ゼネコンによるBIM活用の取り組みと展望-BIM連携の活用でパートナーシップの強化を目指す-

- 鉄筋工事におけるBIMを適用したワークフロー

- 大阪・関西万博工事のBIM活用-建設事業の情報基盤としてのBIMの成熟とその後の「あるべき姿」を目指して-

- 沖縄総合事務局におけるBIM/CIMの取り組み

- 建築BIM推進会議における検討や建築BIMの推進に向けた取り組みの状況について

- 「BIM概算ガイドブックI」の発刊について-BIMデータとコスト情報の融合によって生まれる新たな可能性-

過去記事

-

2013

- 11月 (1)