はじめに

NTTファシリティーズでは、「ライフサイクルBIM」のコンセプトの下、既存多施設のライフサイクルマネジメントへのBIM導入に取り組んできました。

ライフサイクルBIMは2013年頃にコンセプト設定して以降、約10年になりますが、基本的な考え方は一貫しつつ、活用の具体化、社会のBIMに対するアプローチの変化を見据えながら軌道修正を重ね、現在に至っています。

今回は、当社のライフサイクルBIMに対するアプローチ、取り組みと課題、今後の方向性についてご紹介いたします。

NTTファシリティーズの紹介

当社は、1992年に日本電信電話株式会社より分社化し、株式会社NTTファシリティーズとして設立されました。

現在はNTTアーバンソリューションズグループ4社の一員として、NTTグループにおける街づくり事業推進に携わっております。

当社は、100年以上にわたりNTTの通信施設を建物維持管理の視点から守ってまいりました。

今後は、多様化する社会課題に対し「環境経営に答える」「新しい働き方を作る」「企業の不動産価値を守る」「不測の事態に備える」という4つの視点から価値を創造し、お客様の事業課題の解決に貢献してまいります。

通信事業における通信建物の位置付け

通信建物は、公共性の高い通信サービスを支えるための建築であるため、それ自体が社会的に重要なインフラとしての役割を担っています。

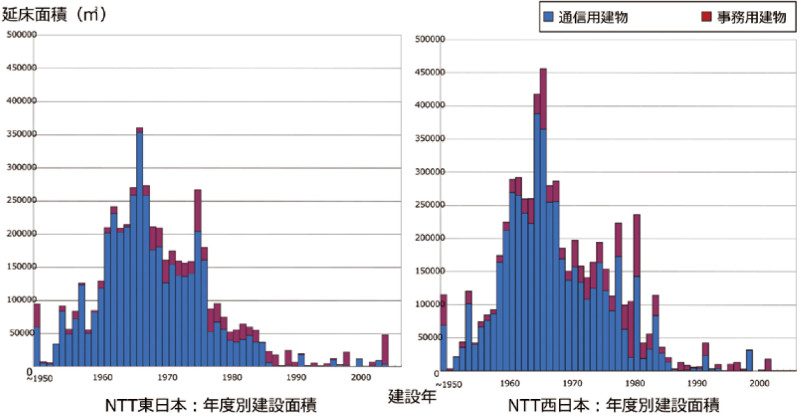

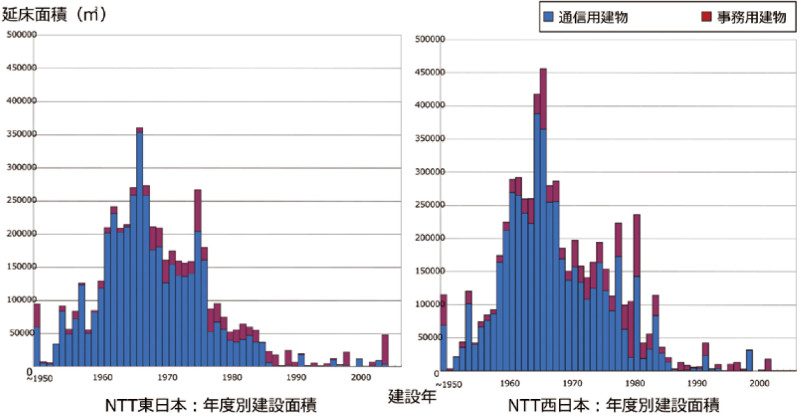

通信ビルは、1950年頃~1970年代までに多くが建設され、その間大量の通信施設群の建設に対応するため、技術水準の維持・品質確保・効率化のための標準化技術やプレファブ化などの生産技術を開発・導入してきました。

これらの標準化は大量建設の効率化・品質確保を目的としていましたが、同時に通信ビルの本質的な性能の追及につながる、当社の建築技術の蓄積になっていると言えます。

しかしながら、大量建設されたこれらの通信建物群は、長期利用による老朽化・通信事業の変化に合わせた利用の変化など、さまざまな課題に直面しております。

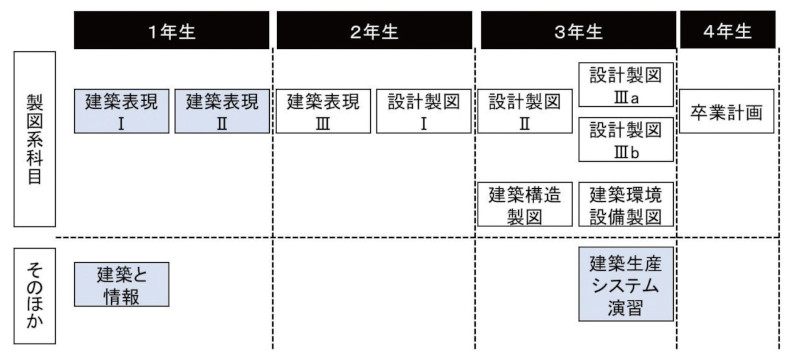

図1-1 標準局舎

図1-2 通信建物の年度別建設面積

構築・保守業務における建物情報デジタル化の取り組み

当社は、通信建物の建設・維持管理と並行し、通信建物の情報化についても取り組んでまいりました。

そのひとつである「図面のデジタル化」として、平成初頭から現況図をCAD化する取り組みを行いました(現況図の概説は「現況BIM」(当社現況図管理の変遷)を参照)。

当初CADデータは本社・各支店で個別に管理されていましたが、1995年の阪神淡路大震災の際、通信建物現況図を入手できないという問題が発生し、この反省から当時の先端であるインターネット+Webを活用し、どこでも現況図データが入手できる仕組みを実現しました。

その後もFM図やCAFM(Computer Aided Facility Management)の概念を追加しながら、大量の既存施設の情報化が取り組みの基となっています。

ライフサイクルBIM

ライフサイクルBIMの方向性

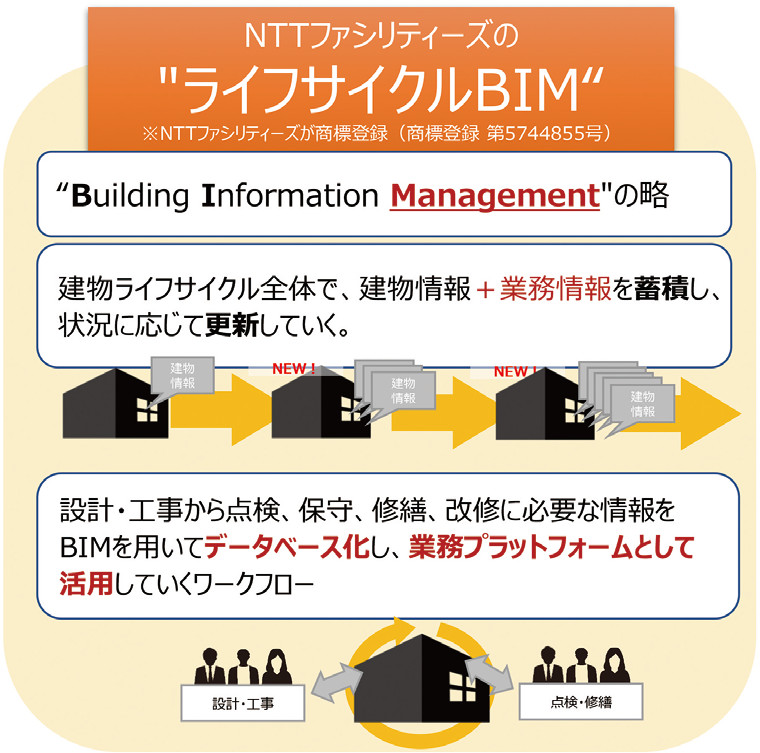

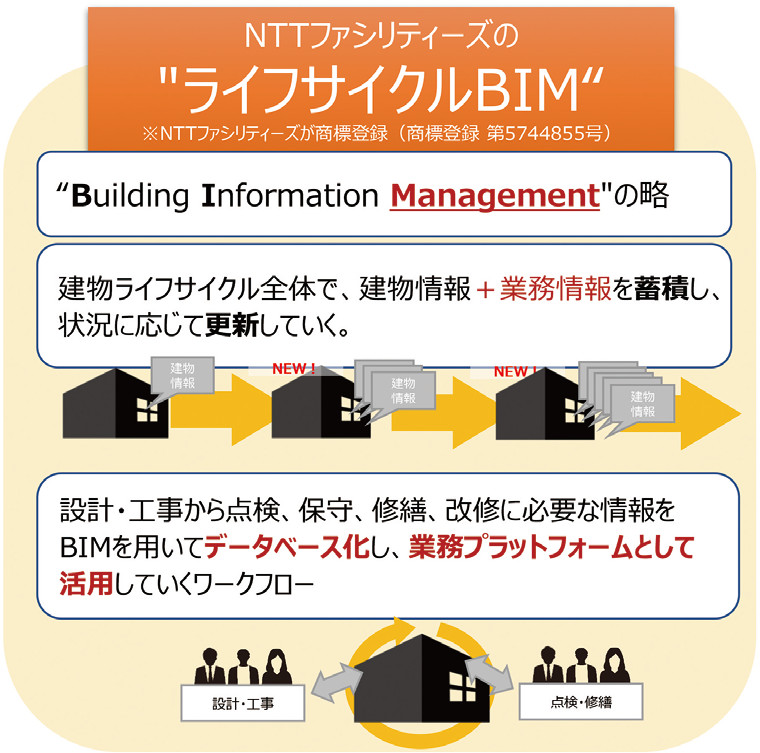

冒頭にも述べましたが、当社はBIM活用のアプローチとして「ライフサイクルBIM™」をコンセプトとしています(特にBIMのMを「Management」の意としている)。

従来のBIMといえば、設計・施工などの分野を中心に、建物を高度にデジタル化する手法として認知されております。

一方ライフサイクルBIMは、BIMを建物のデータベースととらえ、施設維持管理におけるさまざまな業務情報をBIMに収集・集約、それを業務プラットフォームとして活用するプロセスの構築、それによる施設維持管理業務のDX化を目指しています。

図2-1 ライフサイクルBIMのコンセプト

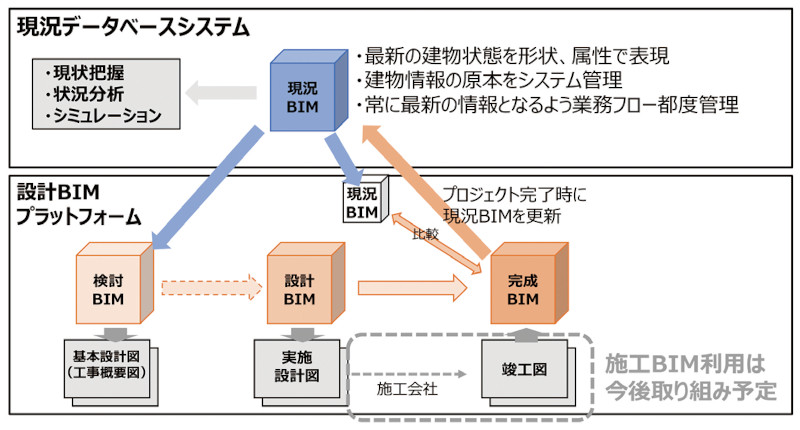

BIMを用いた施設データプラットフォームの概要

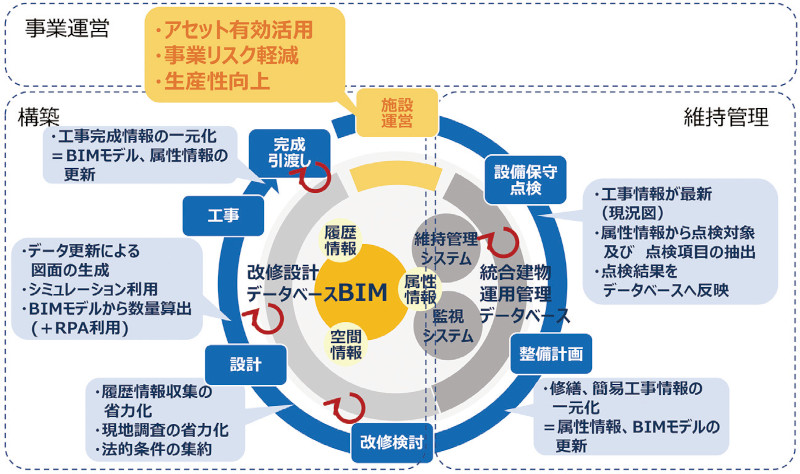

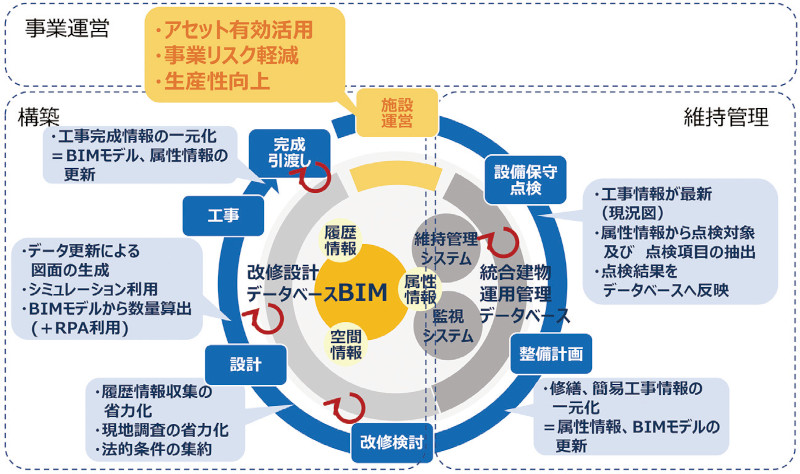

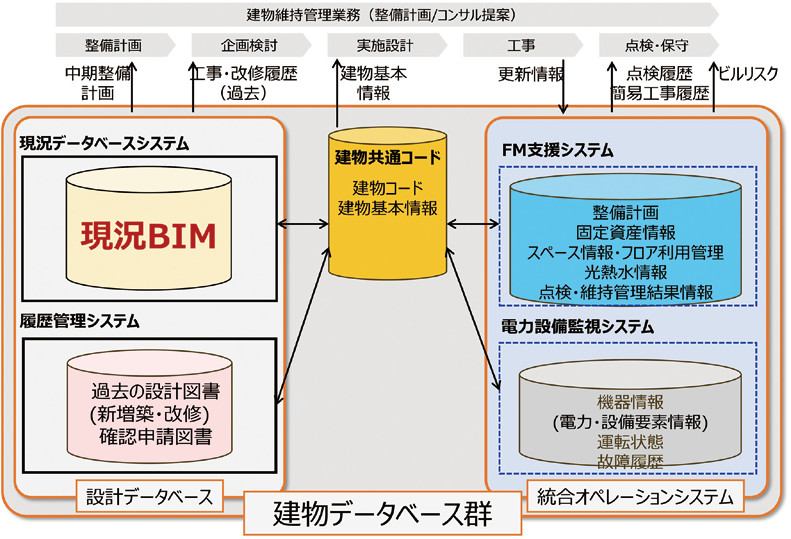

施設維持管理業務においてBIMを業務プラットフォームとして考える際、当社では図のようにデータベースの周りを業務が循環するイメージで捉えております(図2-2)。

通信建物は、長期間の利用を想定していること、比較的使い方が画一的であることなどから、その運用ルールが標準化されています。

それを効率的に維持するため、全国約10,000ビルのNTT関連施設約を「建物群」としてとらえ、同一の手順・サイクルで改修設計と維持管理を循環させる業務の仕組みが最も適しているといえます。

このデータ循環サイクルを重視し、日常 点検・整備計画と改修設計に必要な情報が集約されたBIMが業務の基点として重要となります。

図2-2 BIMによる施設維持管理業務の情報循環

「現況BIM」(当社現況図管理の変遷)

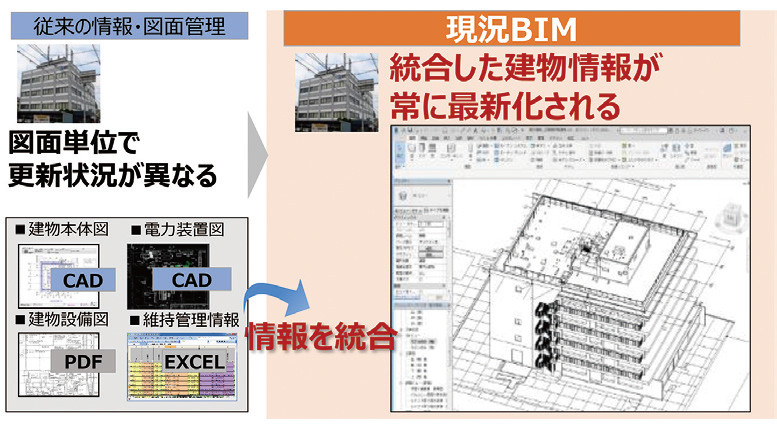

現況BIMとは、当社が従来運用している「現況図」をBIMに置き換えたものです。

現況図とは、言葉のとおり建物の現在状態を示した図のことになりますが、一般的な設計図や施工図・竣工図とは異なり、施設の現在状態に合わせ、常にデータを修正・長期間管理し利用し続けるという点が特長です。

当社はBIMを導入する以前から、この現 況図を更新管理し、改修設計・点検整備計画などの情報起点として利用してきました(「構築・保守業務における建物情報デジタル化の取り組み」項参照)。

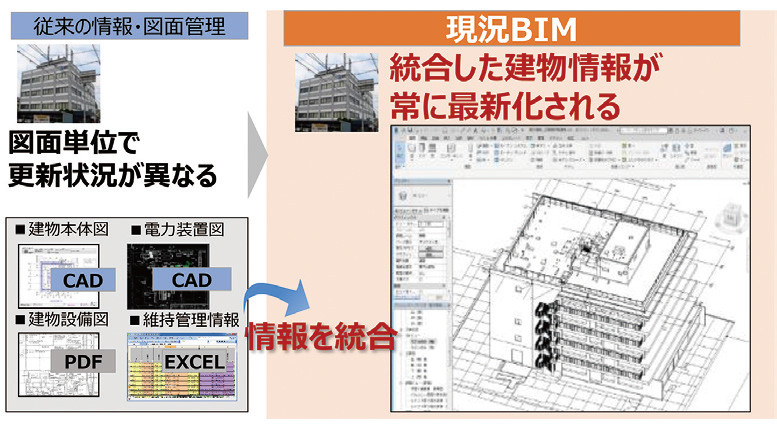

しかしながら、従来の図面管理手法では建築・設備の図情報・属性情報の整合性や情報更新の作業性に課題があったため、 BIMが持つ図・属性の統合管理機能に着目し、BIMを用いて現況図を再整備することとしました。

図2-3 現況図から現況BIMへの移行

「現況BIM」のコンセプト

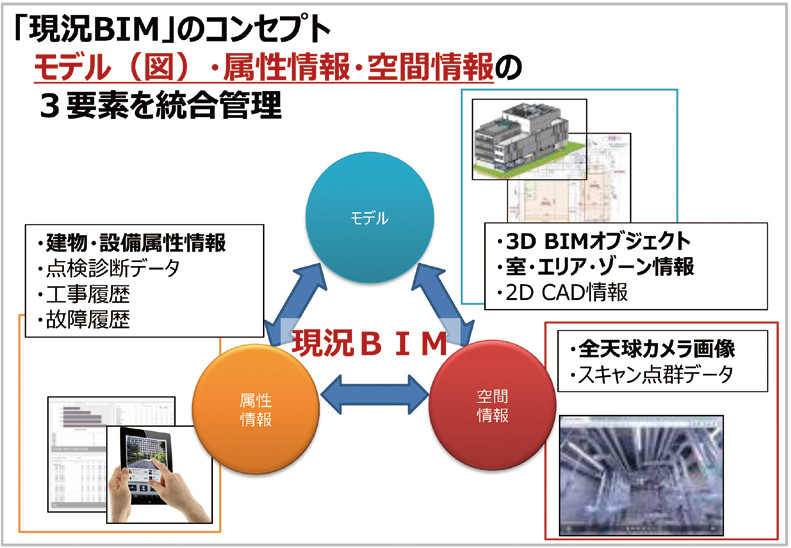

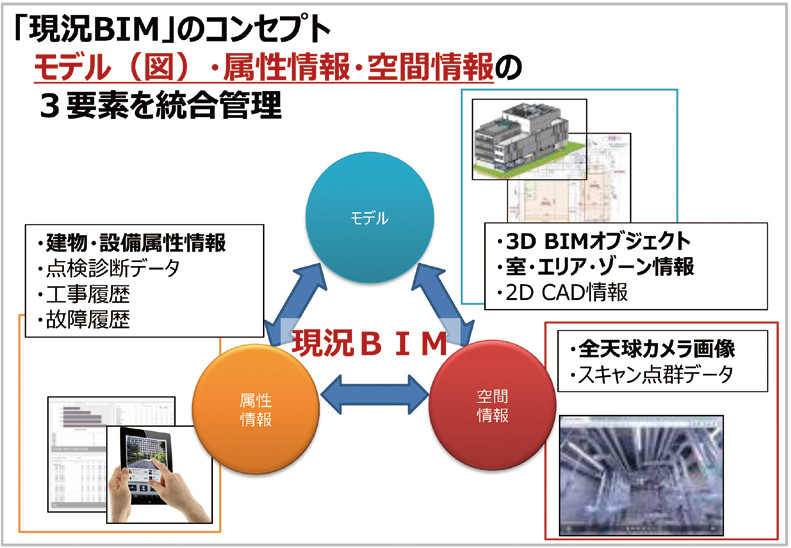

BIMを用いて現況図を再整備するにあたり、改修設計や点検・整備計画などさまざまな業務利用者が想定されること、データの長期利用や将来的な活用領域が活用される可能性を踏まえ、以下3つのコンセプトを設定しました。

1.だれもが運用しやすいこと(不必要に高粒度化しない)

2.データが標準化されていること(RPA・ AIなど導入が将来的に可能)

3.将来にわたって情報が長期維持できること(陳腐化させない仕組みづくり)

図2-4 現況BIMのコンセプト

なお、現況BIMは全ての建物・設備情報をBIMモデルで立体的に再現するということではなく「図情報・属性情報・空間情報」という3つの情報要素を、例えばCADやExcelデータ、画像情報など、従来から使われているデータ形式もうまく活用しながら、合理的な方法で構成しています。

次項からは、当社のライフサイクルBIM実現に向けた取り組みの進捗・課題について、大きく「BIMデータベース・プラットフォームの構築の取り組み」「それを活用した改修設計業務・維持管理業務など各業務活用の取り組み」の2点から、ご紹介いたします。

プラットフォーム構築の取り組み・課題

「現況BIM」データの整備

まずは「現況BIM」初期構築についてご紹介します。

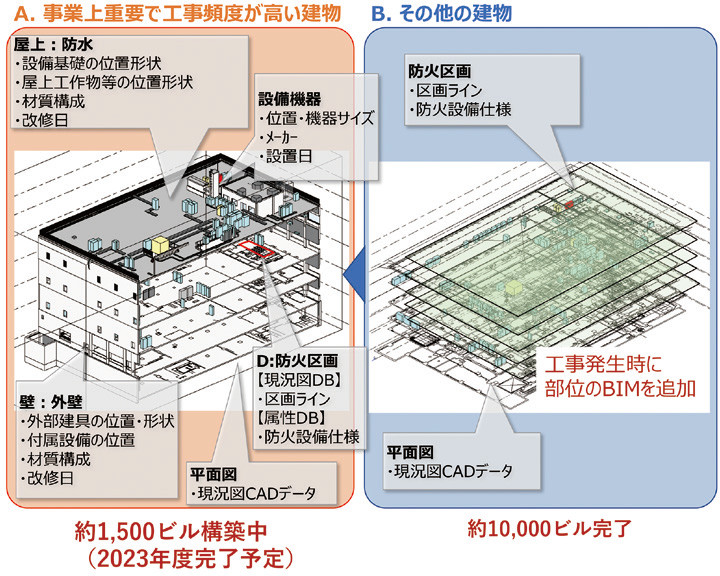

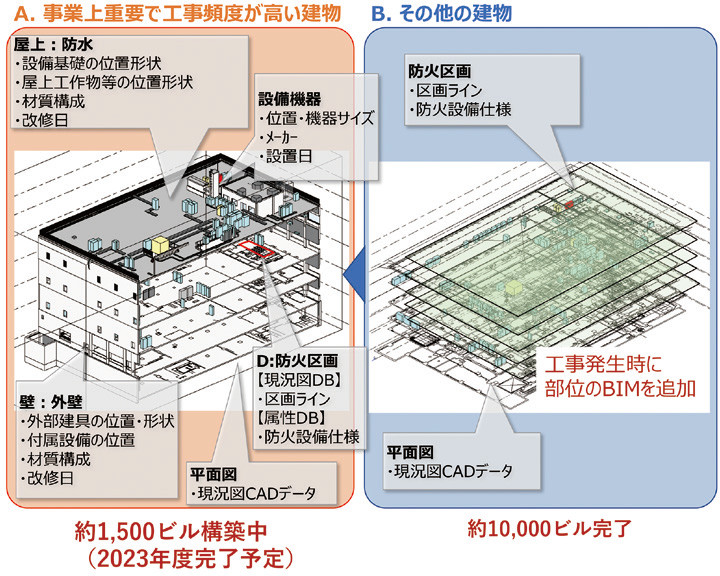

現況図として管理していたNTT関連施設約10,000ビルについて、従来のCAD現況図を流用する形で、現況BIMのベースを立ち上げました。

当然その時点では建築設備各部位のモデル化はされてはいませんが、施設維持管理においては管理する全ての施設が同じルールで情報利用できることが重要であるため、まずはBIMに情報管理を移行した点が大きいかと思います。

現在はこれらのベースデータに対し、特に重要な約1,500ビルについて、建物のモデル化を行っております。

現況BIM化の取り組みは2020年度から構築を開始、 2023年度末の完成を目指しています。

今後の運用として、改修・維持管理の業務サイクルにより得られた業務情報を基に、徐々に現況情報が整備され、建物全体としてモデル・属性情報が適正に作り込まれた形になっていきます。

既存建物はBIMモデル化の初期構築作業が大変であるという課題がありますが、当社では運用と並行しながら常に最新化しながら情報粒度が上がっていくという手法で、これを実現しています。

しかしながら、既存建物を後からBIM化するには特有の課題があります。

大量に作成するBIMのデータ品質を一定にそろえる難しさ、既存の建物情報が十分に得られないことによるモデル化の難易度上昇などが挙げられます。

モデル作成の効率化と品質向上は今後継続の課題と考えています(図3-1)。

図3-1 現況BIM初期構築の取り組み

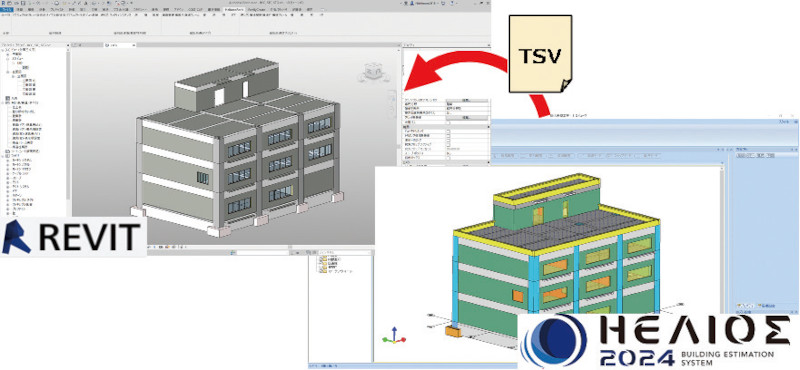

共有システム導入

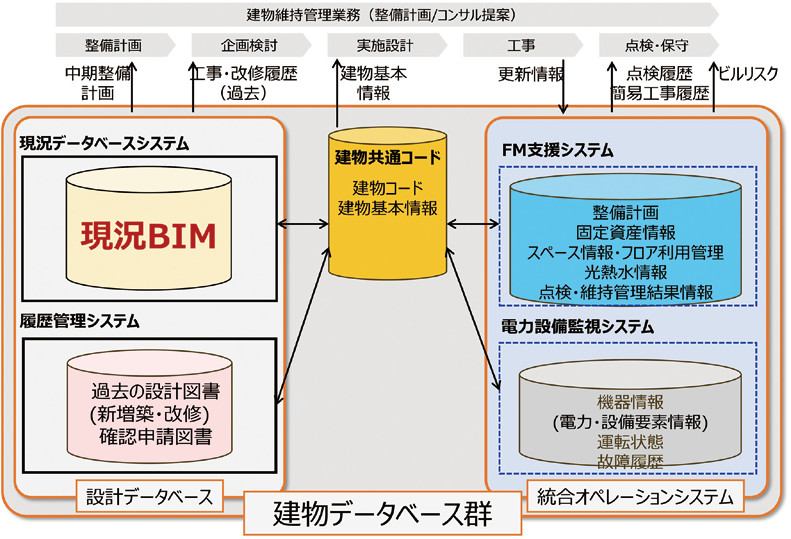

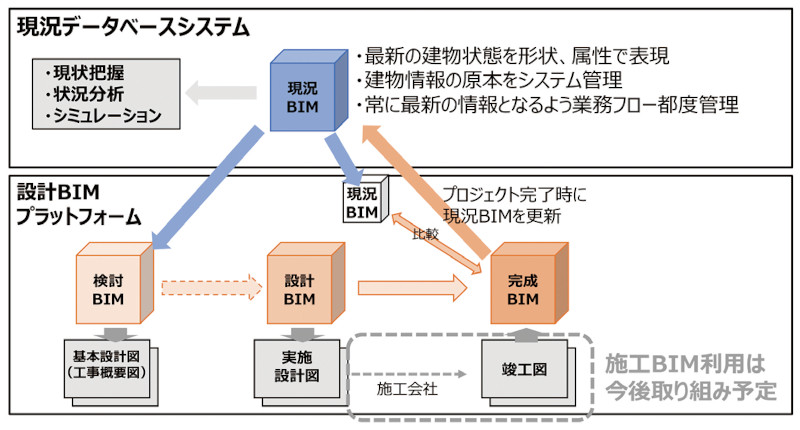

次に、現況BIMを含む施設データの現況情報を格納・運用するシステムの構築についてご紹介します。

NTTグループの施設維持管理においては「大量の施設データ」を「一定の品質」で「長期間」安定的に保つ必要があります。

当社では現況図の管理手法として、当社ではCADをベースに「CAFM」システムを導入し、統一的に現況図の管理・更新を行ってきました(「構築・保守業務における建物情報デジタル化の取り組み」項参照)。

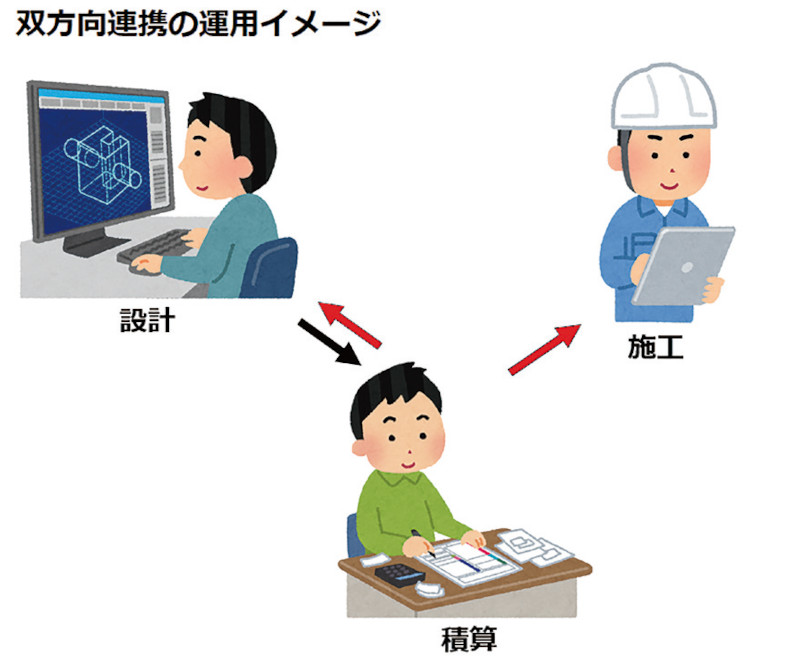

現況図をBIM化するとともに、それに対応する新たなプラットフォームを構築、改修設計業務における情報更新効率化を狙うとともに、改修設計と維持管理・オペレーションでの情報を相互に交換できることを目指しています。

図3-2 システム群の構成

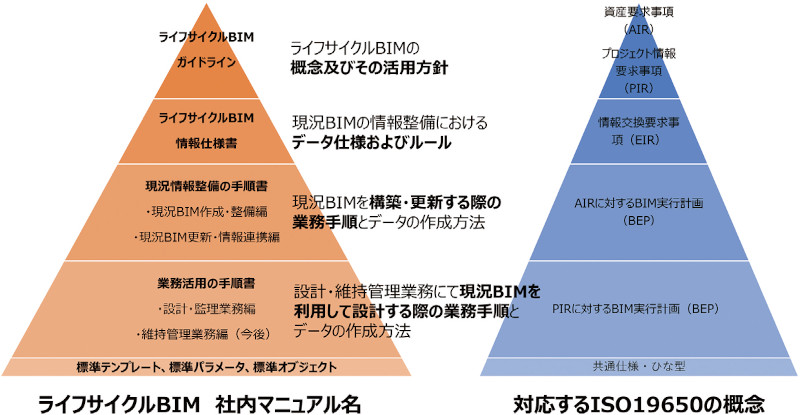

情報管理・業務フローの社内ルールとドキュメント整備

次に、現況BIMを構築・運用・維持するための社内ルール・ドキュメントの整備についてご紹介します。

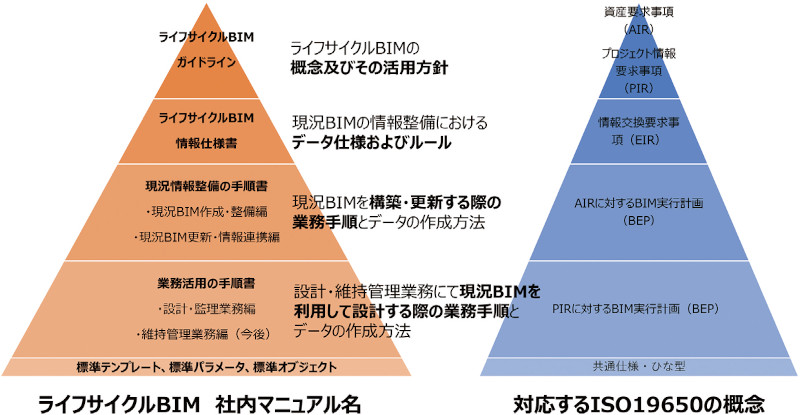

当社のBIMに関するマニュアルは、「ライフサイクルBIM実現のガイドライン」「現況BIMの仕様」「現況BIMの作成・情報更新の手順」「現況BIMの設計等業務利用の手順」の4つのレイヤに分かれており、テンプレート・ファミリを含む社内の標準フォーマット類は、上記のドキュメントに従って整備されています(図3-3)。

しかしながら設計の現場は思いのほか俗人的・可視化されていないルールが多く存在し、それが業務の共通ルール化を妨げているとも言えます。

マニュアルは存在しても守られなければ意味がないため、現在は共通ルールの社内研修や、ルールに沿った業務フローを整備することにより「ルールを守る仕組みの構築」を試行中という段階です。

図3-3 BIMの社内ドキュメント体系

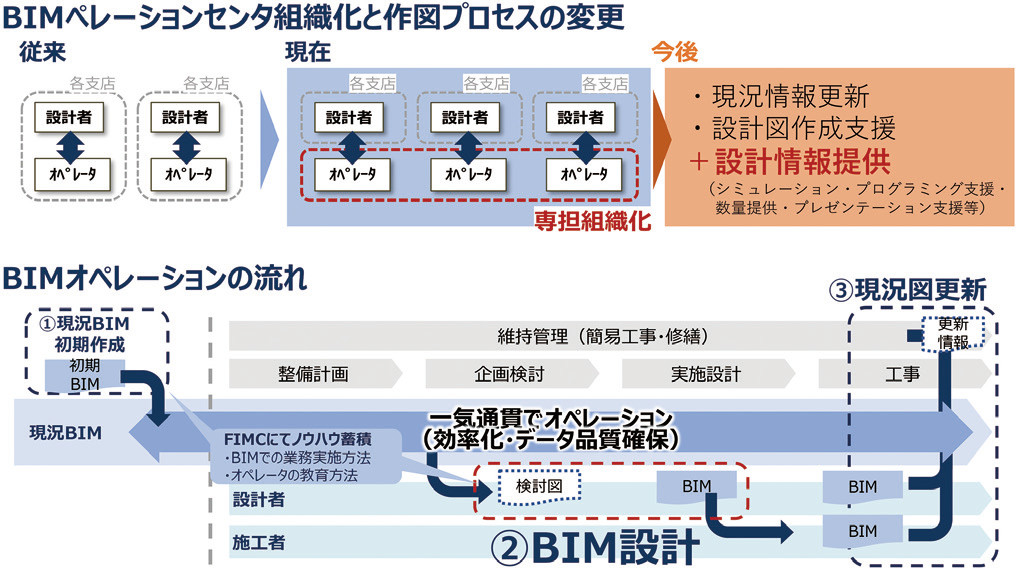

社内BIMオペレーション体制構築

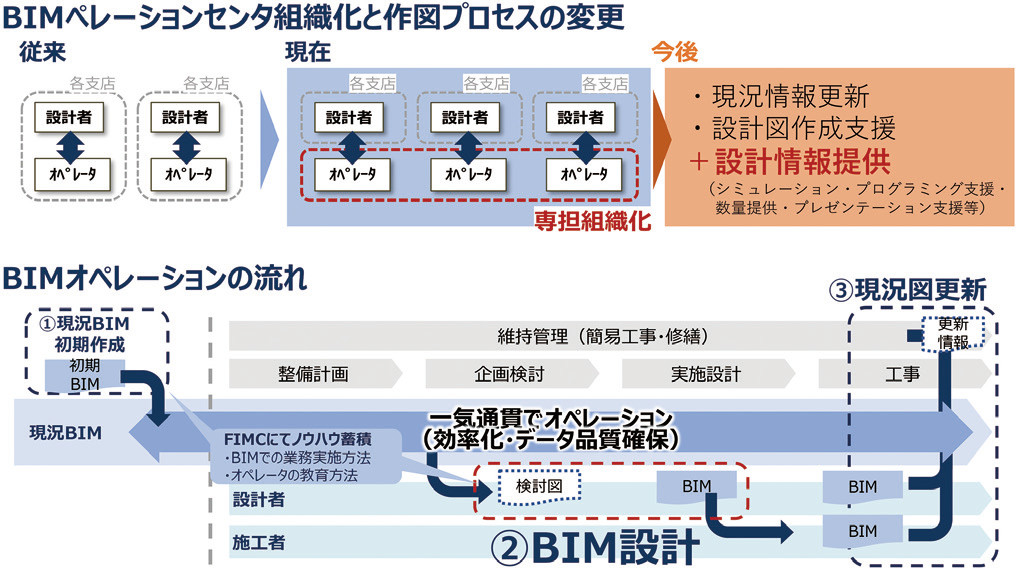

当社は、設計維持管理業務一貫でのBIM活用のため、2019年にBIMオペレーション専担組織を立ち上げました。

それから約4年となりますが、オペレーターの完全テレワーク実現なども相まって、現在は本社・全国組織を統合する、約120名のBIMオペレーターが在籍する組織へと成長しております。

特長としては、現況BIMを設計利用する「設計BIM作成支援」と現況BIMの情報を常に最新状態に更新する「現況BIM更新整備」の2つの主力業務を統合し、現況BIMに関わるオペレーションをシームレスに循環できるようにしていることです。

合わせて、これらBIM関連の必要業務を専担集約化することで、オペレーター稼働を全体最適化するという側面もあります。

一方で、オペレーターの専担組織集約化は、設計現場における設計者とオペレーターの業務連携がしにくいなどの課題があります。

今後は稼働効率化と現場との連携の両立を目指した改善を進めていく予定です(図3-4)。

図3-4 社内のBIMオペレーション体制

「BIM人材」の育成

BIMオペレーション専担組織の役割としては、現況BIMの管理と提供、設計BIMの作成支援が主な内容となりますが、それ以外にも、環境シミュレーション、数量の算出、デジタルデザインなど「設計情報提供」という切り口から、設計者との新たな分業体制を模索しています。

その中で欠かせないのは「BIM人材」になります。

当社BIMオペレーション専担組織の社員は「BIMマネジャー」の役割として、設計者・プロジェクトの関係者・オペレーターとの間を取り持ち、施設・設計情報の観点から業務を回す独立した立場で業務を行っています。

しかしながら、BIMマネジャーという職能は、建設とICTの両方を兼ね備えた思考性と知識が必要であり、適正がある人員数が非常少ない状況です。

BIM人材の育成が今後の課題となっています。

業務運用の取り組み・課題

改修設計業務への活用

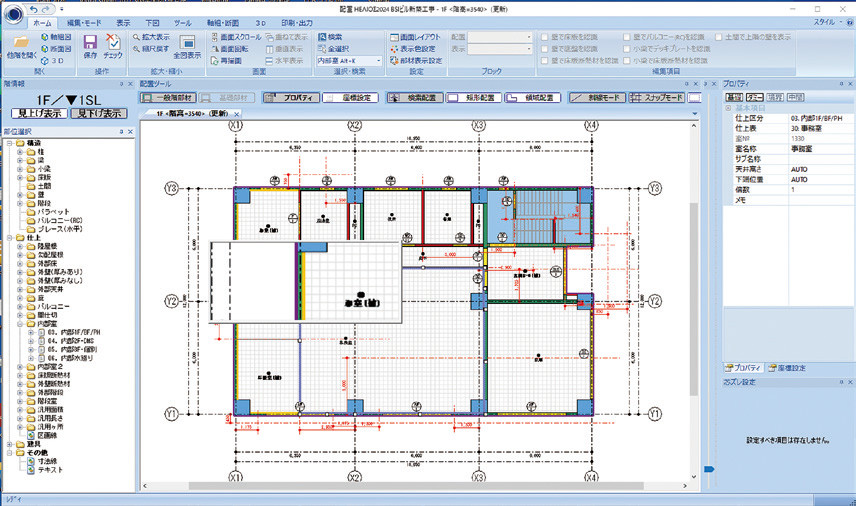

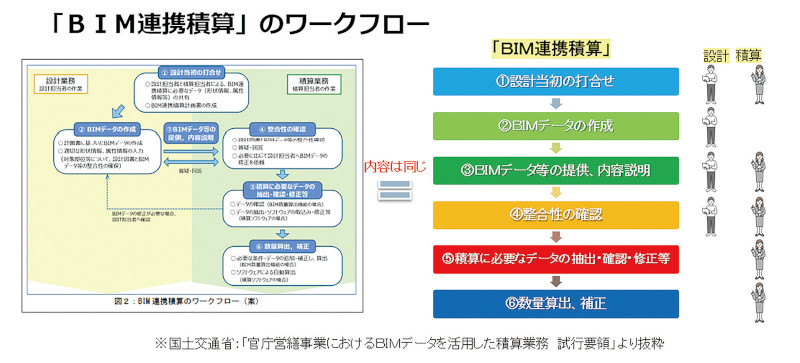

業務活用の取り組み1点目は改修設計の活用事例をご紹介します。

通信用建物の改修設計は、維持管理業務の一つとして、点検・整備計画と情報がつながっている点、既存建物の現状把握が重要になる点から、情報取得や設計検討の方法においても、独特の難しさがあります。

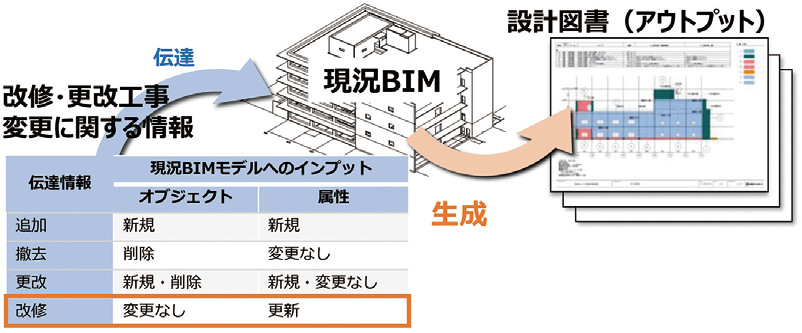

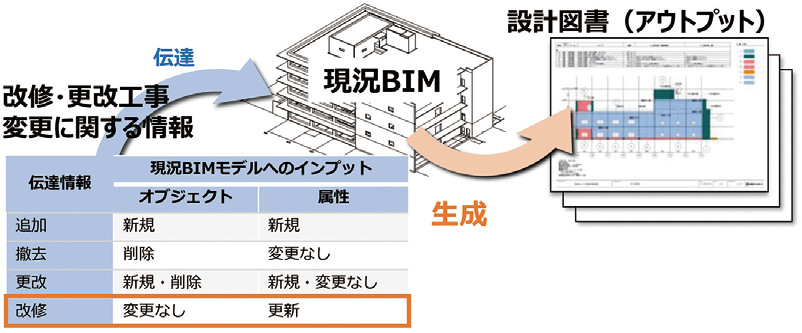

これを踏まえ、当社では現況BIMを起点とした独自の改修設計図作図フローを導入しています。

改修設計では、必ず現況BIMを用いて設計を進めます。

基本設計・実施設計の内容を検討し、現況BIMから「設計BIM」を作成、その情報を設計・工事契約に活用します。

工事が完成すると、工事完成情報を施工会社から入手し、現況BIMを最新に更新するという流れになります(図4-1)。

改修設計の実務においては、現況BIMを加工し設計BIMを作成するというアプローチをさらに進化させ、現況BIMに改修内容をデータインプットするだけで、システマチックに設計アウトプットを完了させるような手法を試行しており、改修設計業務のさらなるDX化を目指しております。

図4-1 改修設計における情報循環

図4-2 BIMを用いた改修設計のDX化

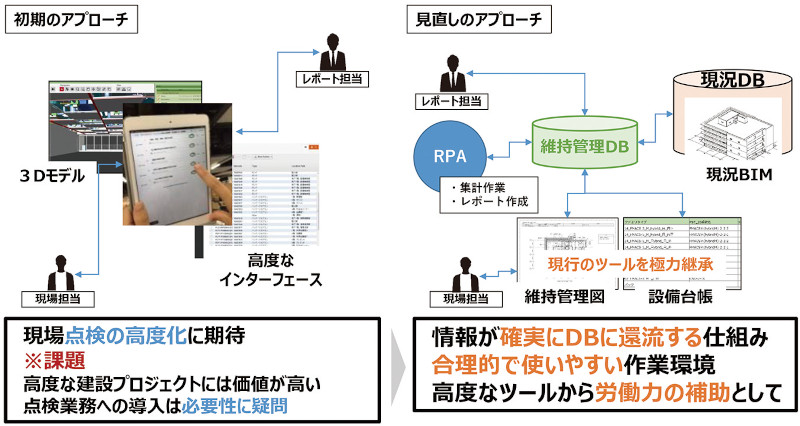

維持管理・点検業務への活用

業務活用の取り組み2点目として、現況BIMを利用した施設日常点検図・帳票などへの活用をご紹介します。

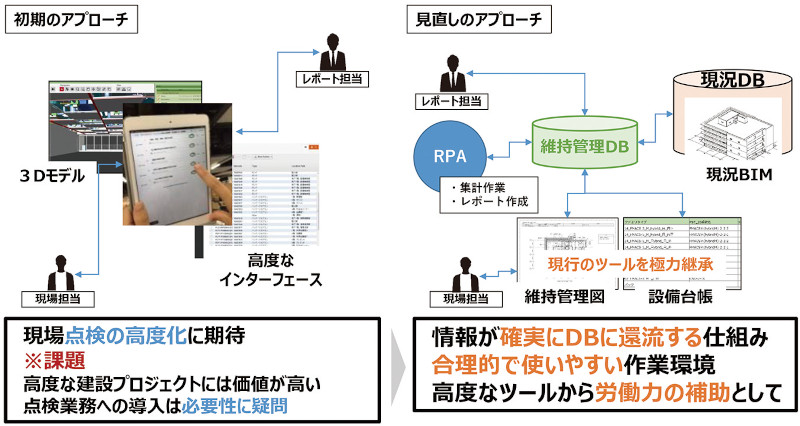

「BIMを用いた点検業務」という発想は以前からもありましたが、主に3Dを使った点検ツールの高度化というアプローチでした。

しかしながら、このアプローチは維持管理業務における真の必要性について社内でも疑問があったことも事実です。

これまでの「点検手法の高度化」から、維持管理情報が確実に蓄積される「仕組みの構築」を重点に見直しました。

点検手法が変わらない時点ではBIM導入の効果はないのではないかという意見もありますが、例えば蓄積されたデータを基に、RPAを使用して分析やリポートを行うことで、関連業務の稼働が大幅に削減するなど、労働力の補助としての活用の可能性があると考えています。

図4-3 点検業務へのBIM導入の視点

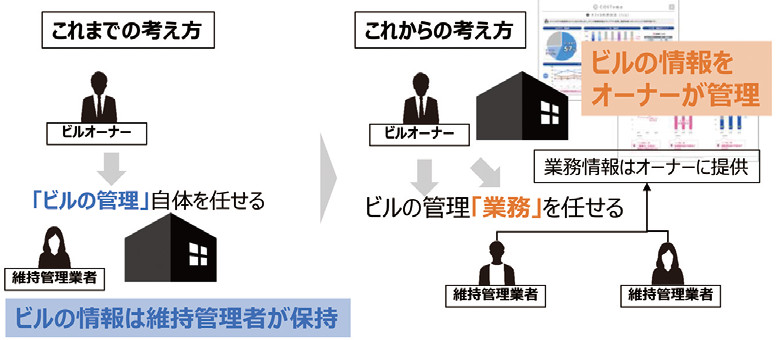

FM情報管理業務への活用

業務活用の3点目として、建物の資産情報管理・整備運用計画への活用をご紹介します。

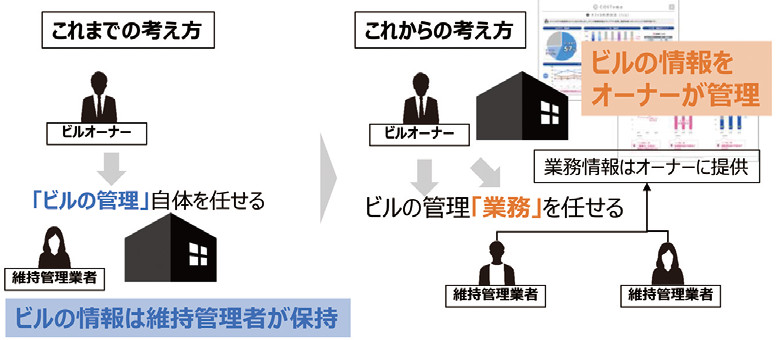

従来、建物の施設維持は維持管理会社に任せ、建物情報を直接オーナーが把握管理するような考えは少なかったと認識しておりますが、今後はオーナーが施設情報も保持、それにより維持管理の透明化・オープン化を図るべきだと言われています。

ただ実際のところは、オーナーがまだ施設情報を保持する具体的なメリットを見い出せていない点、小規模施設のオーナーは施設情報を構築・管理するコストがネックであるという課題があります。

施設情報をオーナー目線で「見える化」するという考え方は継続しながらも、もっとオーナーが十分にメリットを感じられるような付加価値の提供を模索しています。

通信事業アセット管理への活用

特に、通信施設の施設情報管理においては、施設オーナーであるNTTの通信事業におけるスペース利用の高度化が期待できます。

通信事業の根幹である通信装置を高度に管理するため、通信機械室の空き状況や装置の増設可否を瞬時に把握できるなど、施設の状況把握に用いることができるのではないかと考えています。

図4-4 施設情報透明化の重要性

今後の展望

当社でのライフサイクルBIMの取り組みは、2023年度で初期構築・導入準備完了というひと区切りを迎え、2024年度からは本格運用を開始し、さらに次のステップを模索しています。

ライフサイクルBIMのアプローチは、当初設計・維持管理での利用者=受注者目線が基点でありましたが、現在はオーナーの事業課題の解決、付加価値創出が主なテーマとなっています。

NTTのサービスは、通信インフラの安定的な供給維持、自然災害への対応、既存ストックの活用、地球環境への配慮など、さまざまな事業運営上の課題に直面しています。

またそれはNTT事業のみならず、多くの施設保有における課題に共通するものであると考えます。

当社がこれまで培った通信施設維持管理のノウハウ、さらに通信事業におけるライフサイクルBIMの大きなデータプラットフォームを活用し、今後は施設オーナーの事業成長につながるサービス展開・事業貢献をしていくことを、今後の目標と掲げています。

株式会社NTTファシリティーズNTT本部 サービス推進部 エンジニアリング部門 設計情報管理センタ

窪田 将希

【出典】

建設ITガイド 2024

特集2 建築BIM