書籍版「建設ITガイド」に掲載した特集記事のバックナンバーです。

i-Construction 2.0をはじめとしたインフラ分野のDX展開の取り組み

|

2025年6月9日

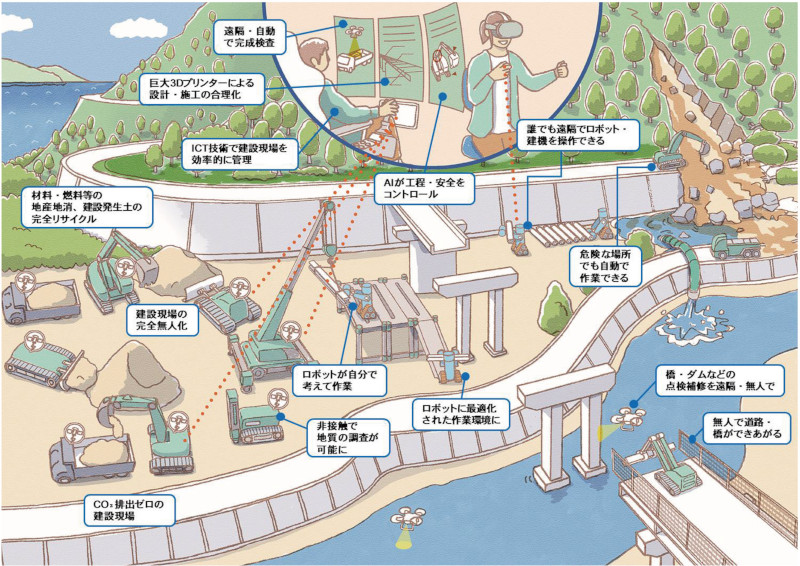

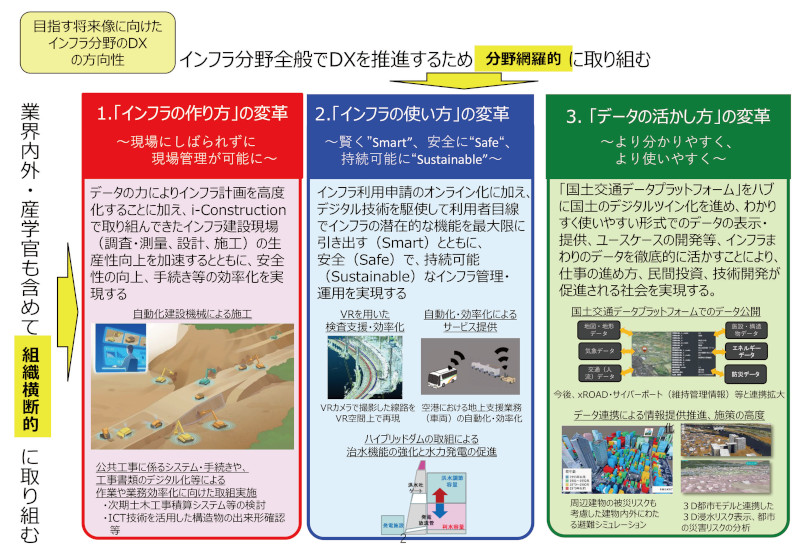

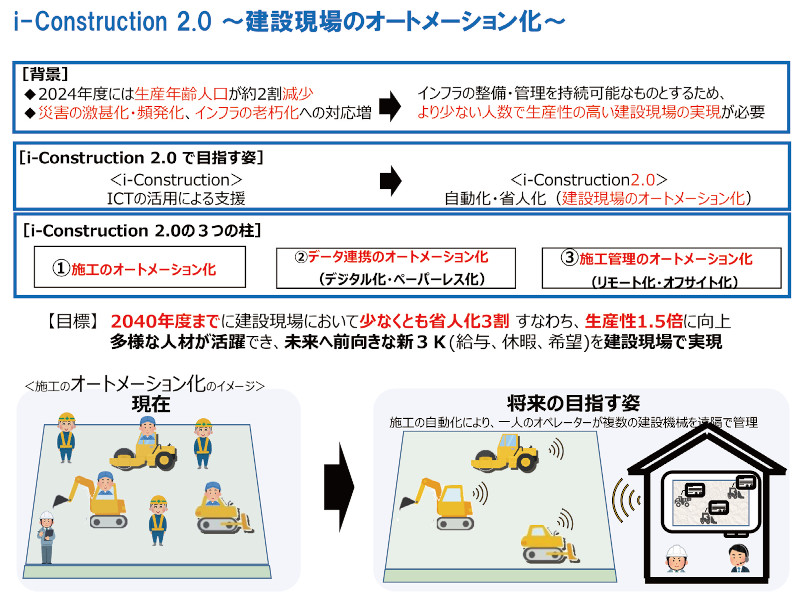

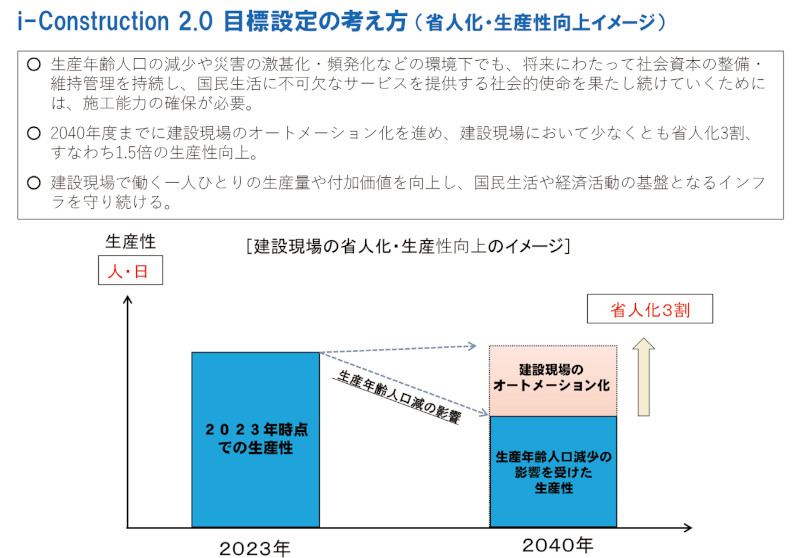

i-Construction 2.0、インフラ分野のDXの経緯国土交通省では、2016年4月にi-Construction委員会(委員長:小宮山宏 株式会社三菱総合研究所理事長)から「i-Construction ~建設現場の生産性革命~」を提言いただき、建設現場の生産性向上の取り組みとして、ICT建設機械や無人航空機(UAV)等を活用したICT施工、設計・施工におけるデジタル技術の積極的な活用など、i-Constructionを進めてきました。 インフラ分野のDXの方向性インフラ分野のDXの方向性として、インフラに関わるあらゆる分野で網羅的に変革する、「分野網羅的な取り組み」という視点を掲げています。 i -Construction 2.0が目指す目標と取り組みConstruction 2.0では、デジタル技術を最大限活用し、建設現場のあらゆる生産プロセスのオートメーション化に取り組み、今よりも少ない人数で、安全に、できる限り屋内など快適な環境で働く生産性の高い建設現場を実現することを目指しています。 i-Construction 2.0-3本の柱-(1) 施工のオートメーション化現在、建設現場では経験豊富な技術者の指揮の下、施工計画を作成し、工事工程を定めた上で、指示を受けたオペレータが建設機械に搭乗し操作を行っています。 (2) データ連携のオートメーション化(デジタル化・ペーパーレス化) 建設生産プロセスにおいて作成・取得するデータは多量にある一方、現時点ではデータを十分に活用できていないことから、各段階で必要な情報を整理した上で、関係者間で容易に共有できるよう、情報共有基盤を構築し、円滑なデータ連携を進めます。 (3) 施工管理のオートメーション化(リモート化・オフサイト化)建設現場全体のオートメーション化を進めるためには、施工の自動化やBIM/CIM等によるデジタルデータの活用に加え、部材製作、運搬、設置や監督・検査等あらゆる場面で有用な新技術も積極的に活用しながら「施工管理のオートメーション化」を推進します。 おわりに人口減少社会やインフラの老朽化が進む中、社会水準を維持・向上させていくためには、より多くの付加価値を生み出していくことが必要です。 国土交通省 大臣官房 参事官(イノベーション)グループ 課長補佐

大谷 彬

建設ITガイド2025

|

BIMオブジェクト標準とBIMライブラリ技術研究組合の活動

|

2025年5月23日

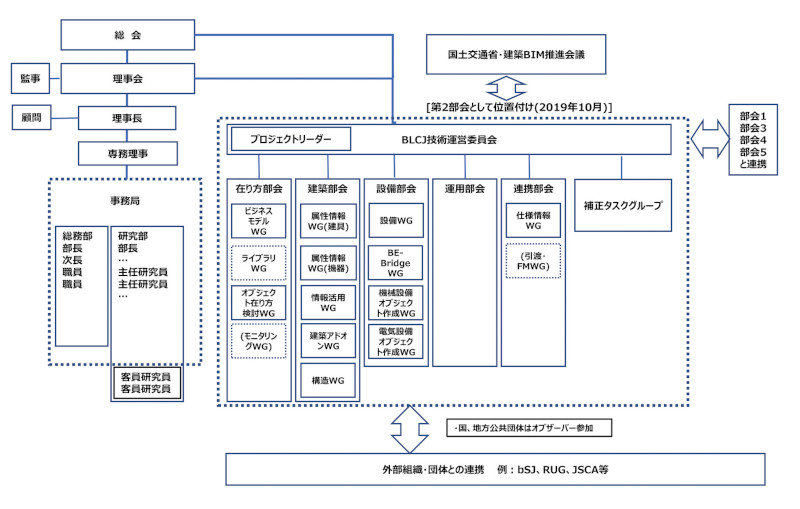

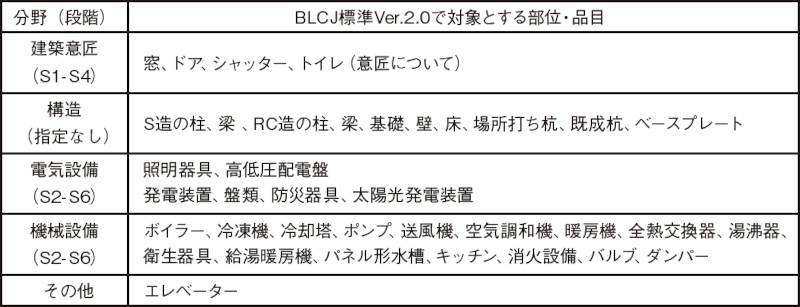

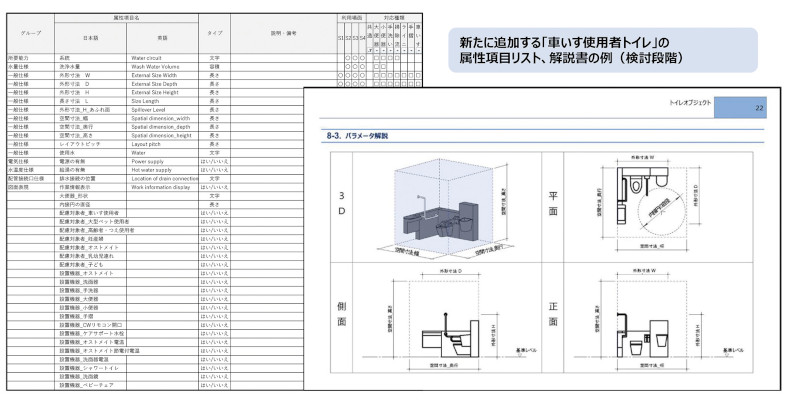

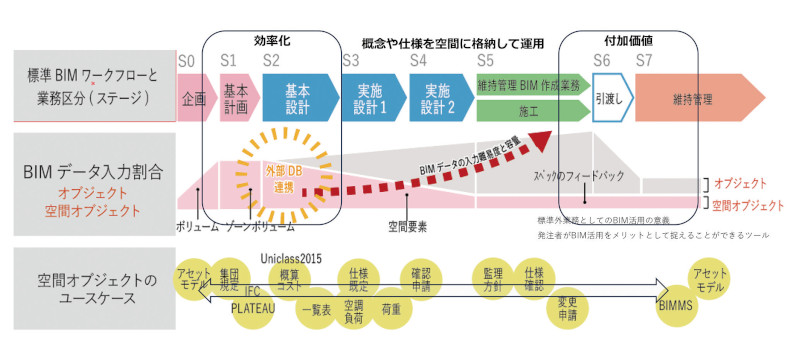

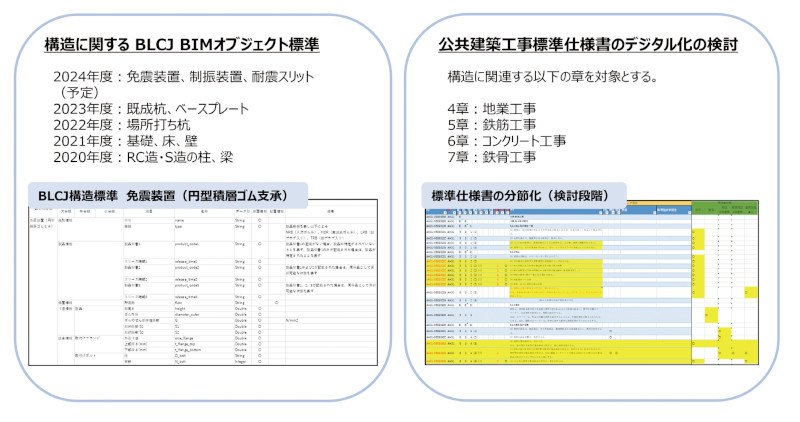

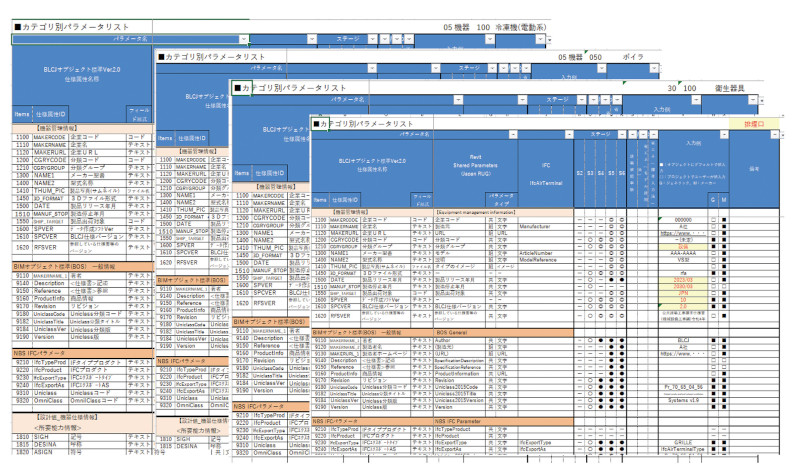

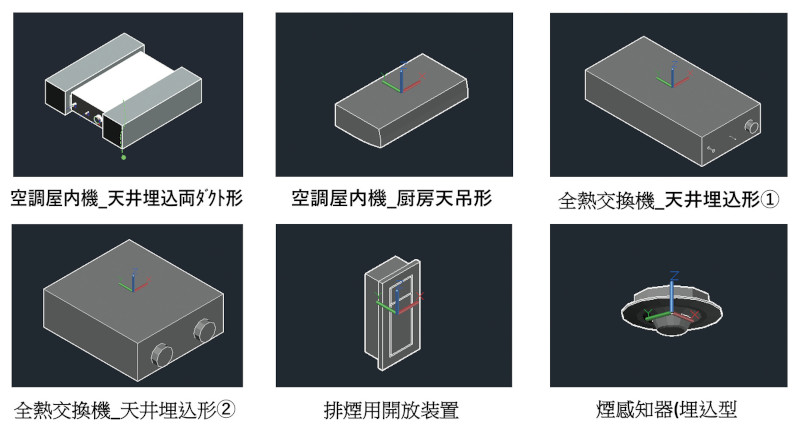

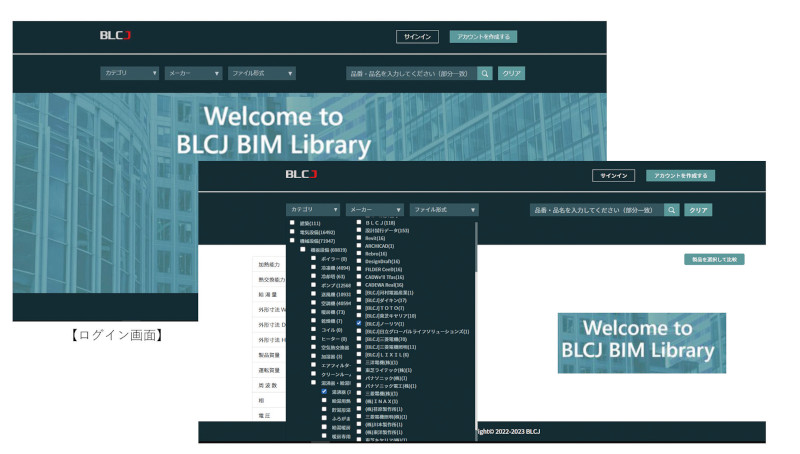

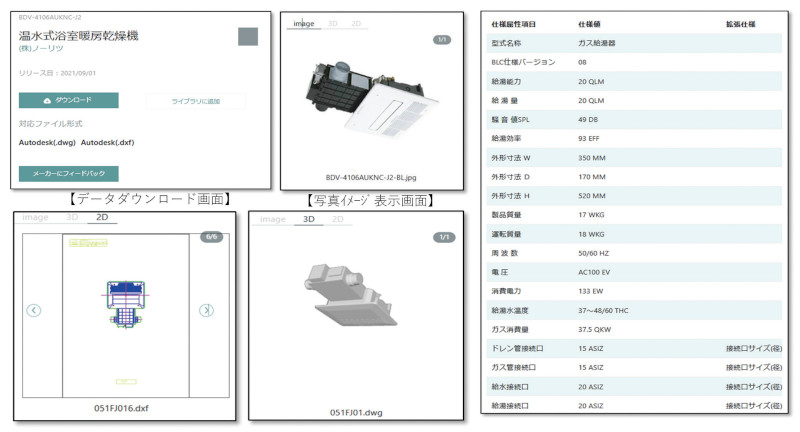

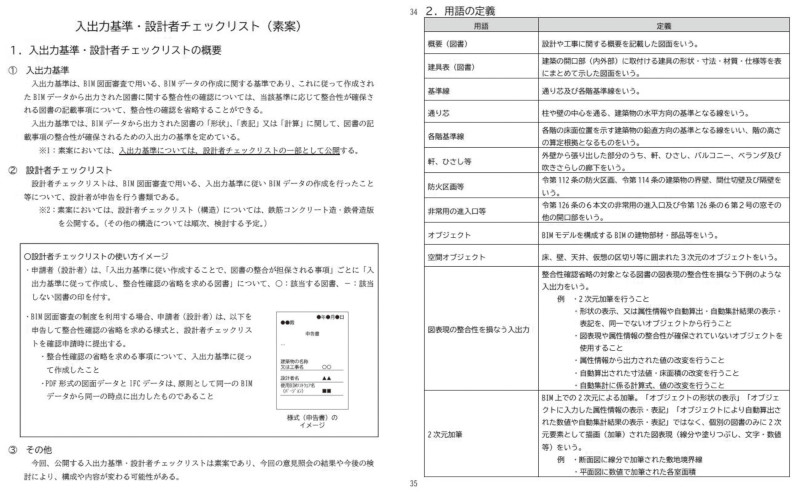

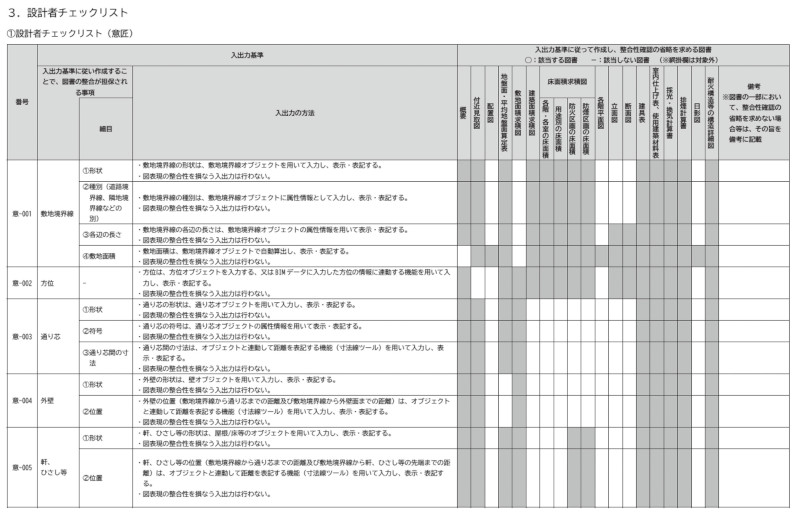

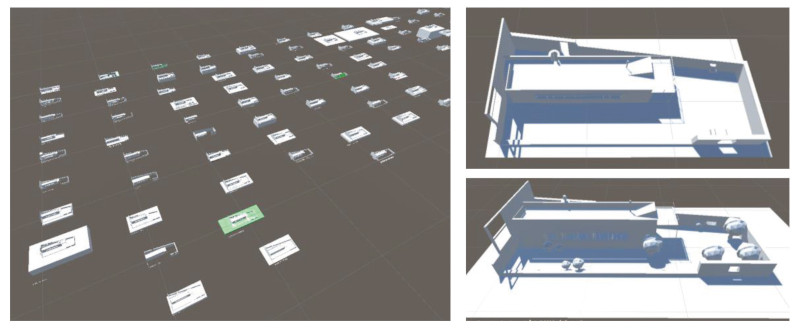

設立目的BIMライブラリ技術研究組合(BLCJ)は、BIMライブラリコンソーシアム(BLC)(2015年10月設立)を母体として、技術研究組合法に基づく組織として、2019年8月に国土交通大臣の認定を受けて設立された。 試験研究の目的設立時の目的として、「BIMによる円滑な情報連携の実現のため、繰り返し利用される建築物の部材・部品の形状や性能などのデータ(BIMオブジェクト)を標準化し、その提供や蓄積を行うBIMライブラリを構築・運用するとともに、現在BIM導入を検討・開発中でその効果が大きい分野との連携を図ることにより、効率的な建築物のプロジェクト管理などを実用化することを試験研究の目的とする。 研究体制2024年11月現在でBLCJに参加する組合員は、77企業、18団体、5個人であり、図-1に研究体制を示す。 BLCJ BIMオブジェクト標準Ver.2.0BLCJは、設立において目標の一つとしてきた「BLCJ BIMオブジェクト標準Ver.2.0(略称BLCJ標準Ver.2.0)」を当組合のホームページ(https://blcj.or.jp)で2023年12月に公開した。 建築領域の検討BLCJ標準Ver.2.0の拡充として、窓、シャッター、ドア、トイレについてタイプの追加(例:車いす使用者トイレなど)検討を実施し、属性情報WG(空間オブジェクト)を設置し、空間オブジェクト[ S1 ~ S7]の属性情報の検討を実施している。 設備関係の検討設備関係の標準を図-5に示す。 BLCJ標 準Ver.2.0に基づくオブジェクトBLCJ標準Ver.2.0に基づく設備オブジェクトの例を図-6に示す。 BIMライブラリ試験用のBIMライブラリの概要を示す。 円滑な情報連携(「BIMを用いた建築確認の実施に向けた検討」) BIMライブラリ技術研究組合 専務理事

寺本 英治

建設ITガイド2025

|

地方発! 建設DXチャレンジ事例「DXは難しくない!」若手による意識変革で建設DXが次々に実現

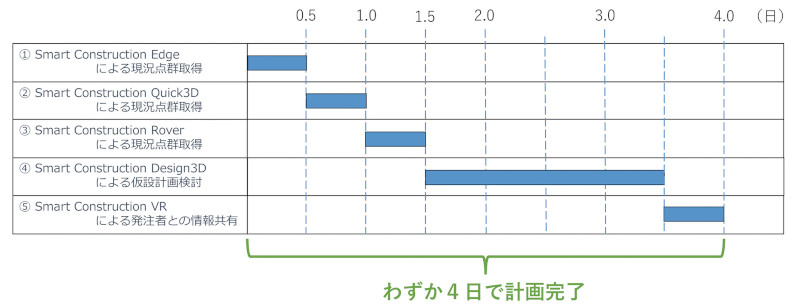

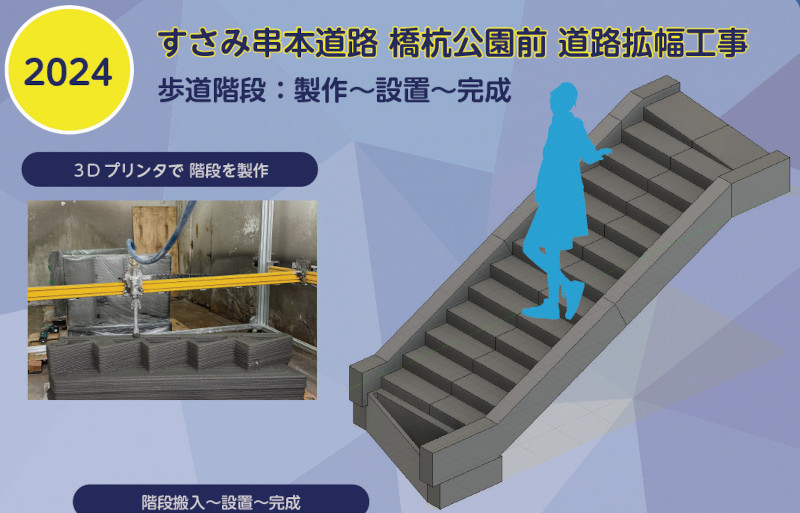

生産性の向上に向けてi-Constructionへ和歌山県有田市にある木下建設株式会社は、1956年の創立で70年近い歴史を刻むが、下請けによる重機土木工事を長らく行ってきており、元請工事の経験は10年ほどと言う。 若手社員を対象にしたICT施工の講習会を開始木下建設では、同じく民間企業とのパートナーシップにより、建設業3Dプリンターの活用や現場のイメージアップ施策も実施していったが、そうした積極的な姿勢が実を結んだのが令和2年度「i-Construction大賞」優秀賞受賞だ。 現場をケーススタディーに。新技術にチャレンジ!若手中心の講習会の効果は既に現場で成果を上げている。 協業パートナーとともに新たな建設DXに挑む現場と直結した講習会が人材の質的向上につながり、経営課題である生産性向上に結実するサイクルが確立しつつある木下建設。 建設ITガイド2025

|

BIM/CIMによる設計と施工の連携― 設計の3Dモデルは施工で活用できるか? ―

はじめに国土交通省のBIM/CIM原則適用から2年近くが経ち、多くの設計・施工においてBIM/CIM、i-Constructionの考え方による成果が作成されている。 BIM/CIMの目的ここで改めてBIM/CIMの目的を、開始時にまでさかのぼって考えてみる。 現状のBIM/CIMによるデータの流れ原則適用が開始されてから、どのくらいの設計データが施工に連携され、生産性の向上が図られているであろうか。 現状のBIM/CIMの課題現状のコンサルタント業務における詳細設計は「工事発注に必要な平面図、縦横断面図、構造物などの詳細設計図、設計計算書、工種別数量計算書、施工計画書などを作成するもの」3)とされている。 BIM/CIMデータ活用BIM/CIMデータの活用は、設計・施工・維持管理までを考えているが、実際に活用されているのは、i-ConstructionにおけるICT活用工事のためのデータとして以下のような場面で利用されている場合が多い。 ICT基礎工設計の3Dモデルをベースに、構造物基礎を3Dで管理するもので、杭の出来形管理などが策定されている。 ICT構造物工(橋脚・橋台)設計の3Dモデルをベースに、構造物躯体を3Dで管理するもので、橋脚・橋台の出来形管理などが策定されている。 配筋の確認設計の3Dモデルを活用し、鉄筋の干渉チェックを行っている。 対象工事対象工事の概要当該工事は、一般国道7号栗ノ木・紫竹山道路事業における立体化事業の一環として、栗ノ木道路の高架橋下部工の橋脚4基を構築する工事である。 詳細設計詳細設計は、八千代エンジニヤリング株式会社の北陸支店がBIM/CIM受注者希望型業務として図-1に示す区間を担当した。

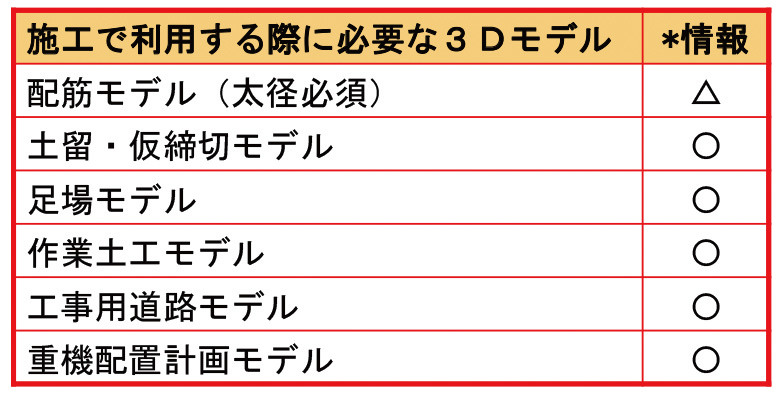

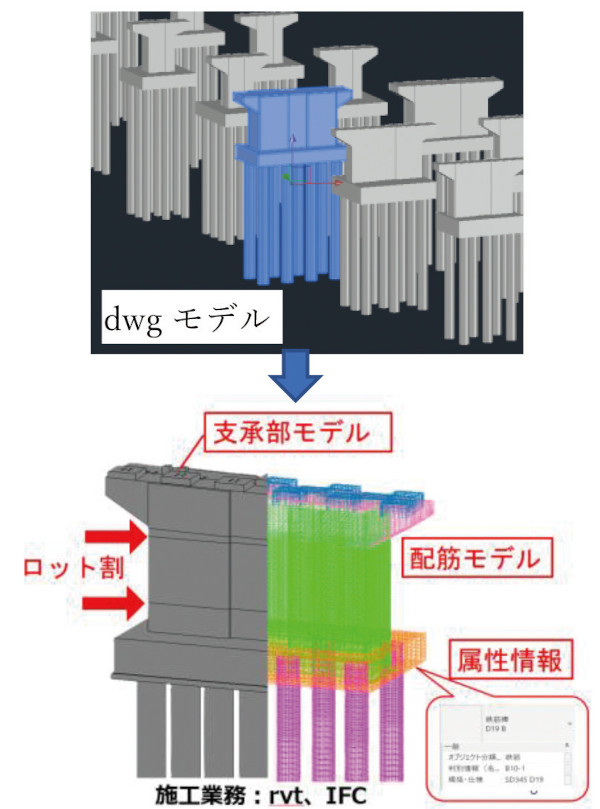

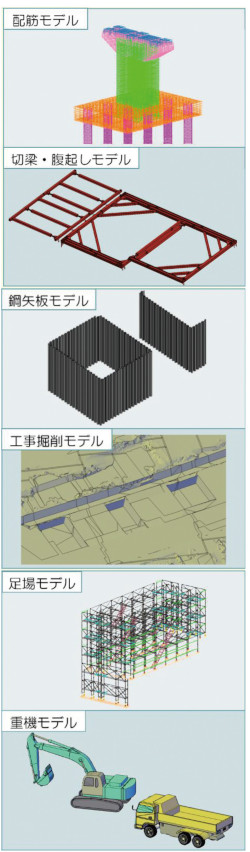

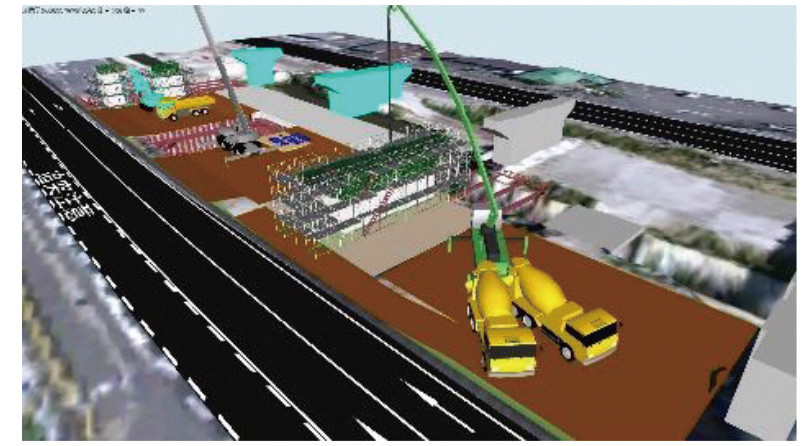

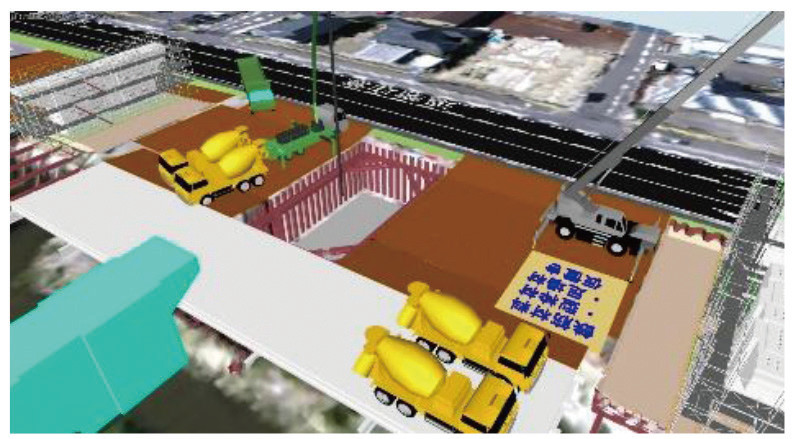

施工上の課題現場は、国道7号道路に接し、流入交通量約2,700台/12hと非常に交通量が多く、さらに、施工ヤードは国道と栗ノ木川に挟まれた幅約20m程の狭隘な場所の中で、各橋脚の施工を同時に、ほぼ並行して作業する必要がある。 施工側で必要とするデータ前述のようなICT施工を行っていくためには、設計側から受領したBIM/CIMモデルに対して、以下のような要望を行った。 下部工のロット割施工時のコンクリートの打ち込みロットに分割する。 配筋モデル設計時は、全体の景観、形状、施工計画の確認を主な目的とし、配筋モデルを作成していなかったため、配筋モデルを作成する必要があった。 仮設計画モデル設計時の土留・仮締切工は、「標準」的な施工方法で検討しているため、実際の施工現場では、設計変更が多い。 統合モデル設計は図-1に示した事業全体の統合モデルとして作成されているが、施工範囲の統合モデルを作成する。 施工のためのBIM/CIMモデル作成施工側からの要望を受け、地形データの更新、下部工モデル・施工計画の詳細化、重機配置検討を追加することが必要であり、表-1のようなモデルを新規に作成する必要があった。

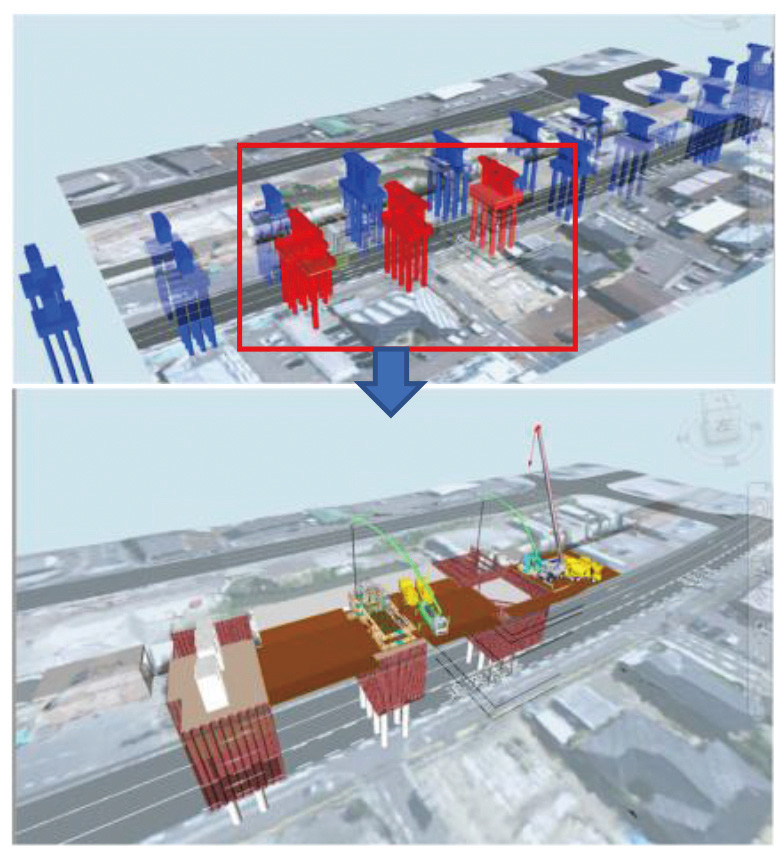

施工ステップモデル現況地形モデルは国土地理院の5mメッシュ標高を用いて作成し、このモデルに各工程における掘削モデル、工事用道路工モデルを新規で作成し、これらを元に施工ステップモデルを構築した(図-2)。

下部工モデル施工段階では下部工の配筋モデル生成の他、属性情報の付与が提案されていた。

その他のモデルこの他に、図-4に示すような施工時に設計変更が多いモデルに対して、実施工程に合わせて新規にモデルを作成した。

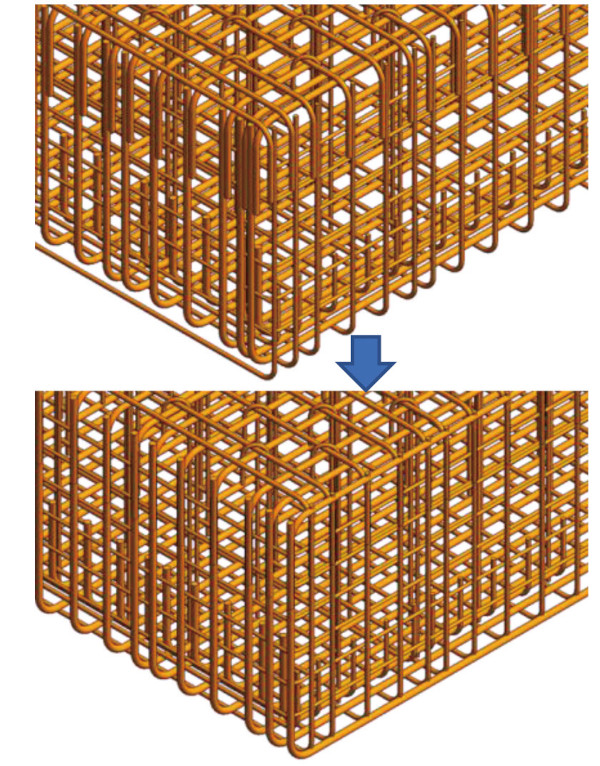

現場での活用配筋モデルは、2次元で検討された詳細設計の図面どおりにモデルを作成すると下部工1基につき5,000カ所以上が干渉していた。 施工への適用結果施工ステップ早期に、現況地形の3次元起工測量を行い、着手前に現場の担当者を含め、設計者と一緒に施工方法を検討することで、モデルの修正・作成はスムーズに進めることができた(図-6)。

統合モデル全体の配置などの統合モデルは、工区内の進捗に合わせて更新した(図-7)。

ARによる完成形の確認出来上がった橋脚躯体や鉄筋モデルなどをモニターで閲覧やAR技術にて現場に投影し、作業員へ構築物のイメージの共有に努めた(図-8)。

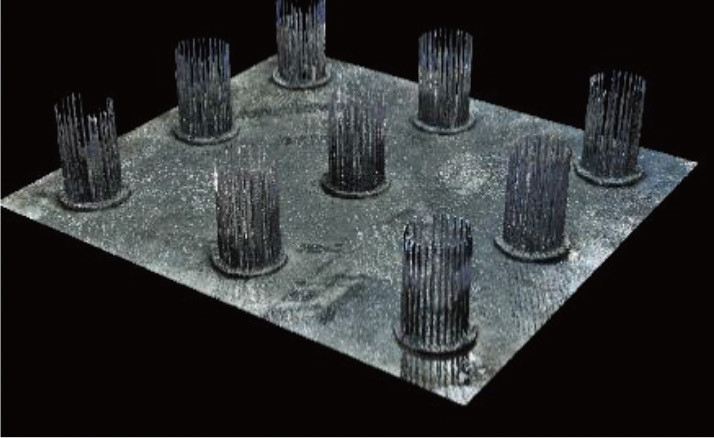

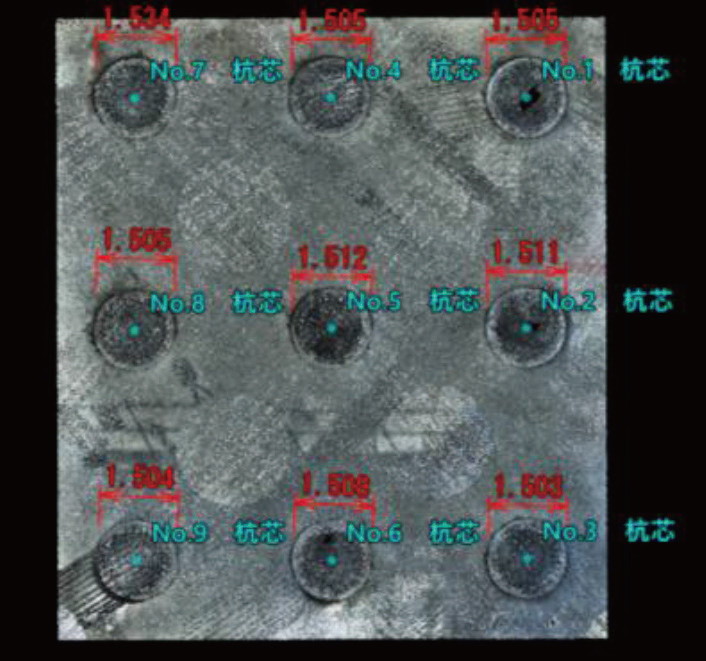

ICT基礎工地上型レーザースキャナーにより場所打ち杭の位置を計測し、計測結果を3D CADにより基準高・杭芯・杭径を計測して出来形管理を行った(図-9)。

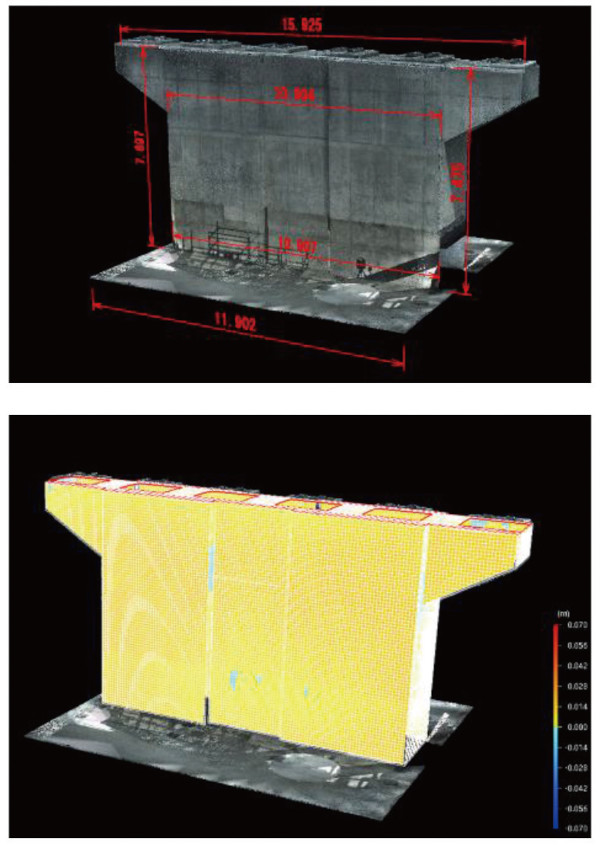

ICT構造物工(橋脚・橋台)ICT基礎工と同様に、地上型レーザースキャナーによる橋脚の計測を行い、3D CADにより形状の計測、ヒートマップによる出来形の管理を行った(図-10)。

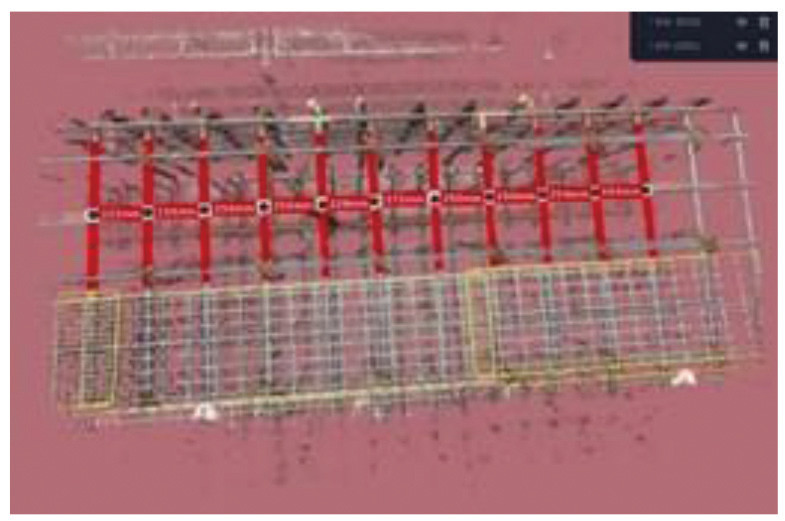

配筋の出来形管理iPadを活用した鉄筋出来形検査技術の活用とAR技術による従来の人手による計測を自動化して、鉄筋ピッチの自動計測、帳票の自動作成により省力化を図った(図-11、12、13)。 連携の効果モデル作成期間の2割短縮モデルの作成・修正に当たり、現場の担当者、設計者と一緒に施工方法を検討ができたため、スムーズに作業が進んだ。 余裕を持った工程管理3Dモデルをフル活用することで、手戻りや段取り間違えなどの発生がほとんどなく、計画工程より余裕をもって完了することができた。 施工管理でのメリット各モデルをモニターで確認したりやAR技術で投影することで、作業員へ構築物のイメージの共有ができ、作業方法の工夫改善の提案があり、安全性と施工性が向上した。 まとめ設計側の成果施工側との連携により、橋梁下部工施工で活用するために必要となるモデルが明確となった。 施工側の成果設計と施工が協働することにより、事前に課題を解決することができ、事業全体の効率化につながることが確認できたことから、これからも設計と施工の協働が生産性向上には必要である。 これからに向けて設計モデルを真に活用するためには、施工時の情報が必要であり、現在の設計・施工分離から、設計・施工協調へと変更することが重要である。 八千代エンジニヤリング株式会社 技術管理本部CIM推進室

藤澤 泰雄 金光 都

株式会社植木組 技術開発部長 星野 和利 土木技術部

陶山 直人

建設ITガイド2025

|

建築学科における情報技術の教育における課題と展望

|

2024年9月19日

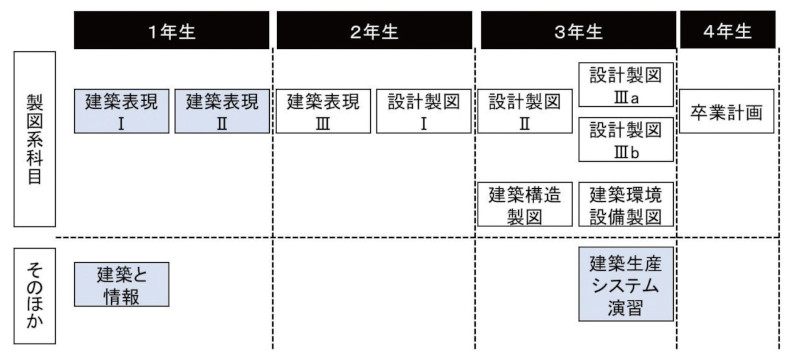

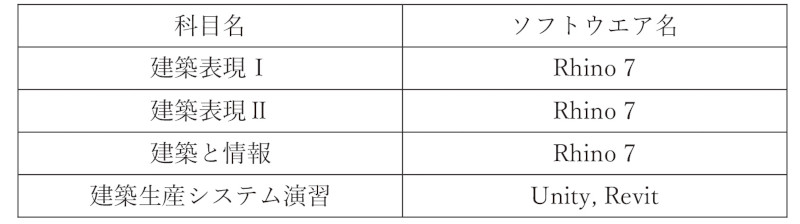

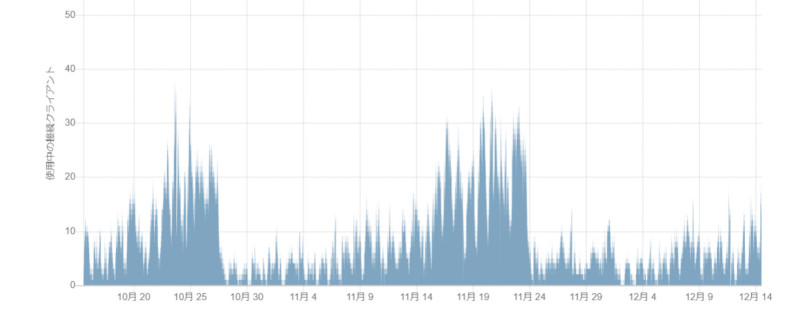

大学教育と一級建築士の認定におけるカリキュラム上の制約わが国の大学教育では、1年時に教養科目を設置し、学年が上がるごとに専門教育に切り替えていく方式が主流である。 早稲田大学建築学科における情報技術教育の状況本学の建築学科においては、図-1に示すように1年生から4年生まで一貫した製図教育を行っており、全学年で必修の設計系科目が存在する。 そこで、全ての学生にノートPCを持参させ、MacユーザーとWindowsユーザーで座席を分けた上で、学生に座席を詰めて座らせることで、隣り合う学生同士、話がしやすい状況を作り出している。 継続的な利用状況前述のように1年生の初めにRhino7を中心とした演習を経験した上で、その後の利用は学生の自主性に任せている。 早稲田大学 理工学術院 創造理工学部 建築学科 准教授

石田 航星

建設ITガイド 2024 特集2 建築BIM  |

Arent、AIクラウド工程管理「PROCOLLA(プロコラ)」工事進捗の「見える化」を加速させる「実績登録・出来高曲線機能」を新たにリリース

Arent、AIクラウド工程管理「PROCOLLA(プロコラ)」工事進捗の「見える化」を加速させる「実績登録・出来高曲線機能」を新たにリリース