書籍版「建設ITガイド」に掲載した特集記事のバックナンバーです。

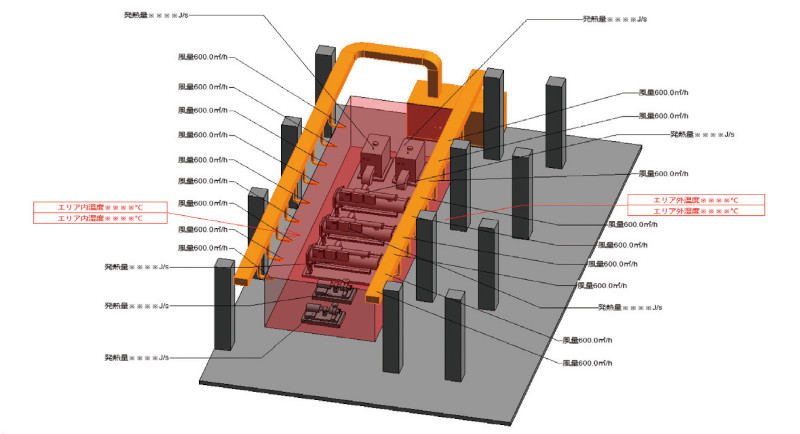

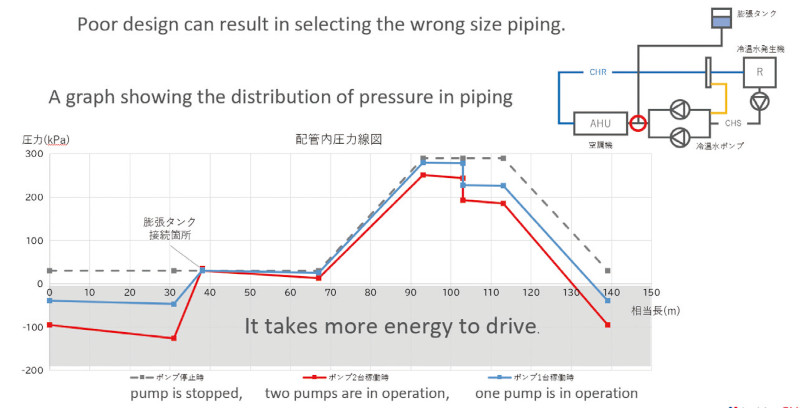

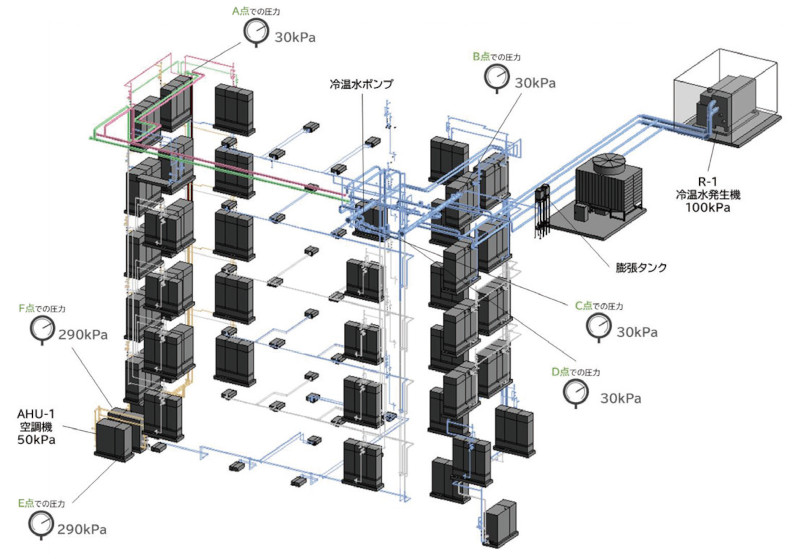

設備BIMはエコを目標にしています

|

2025年6月23日

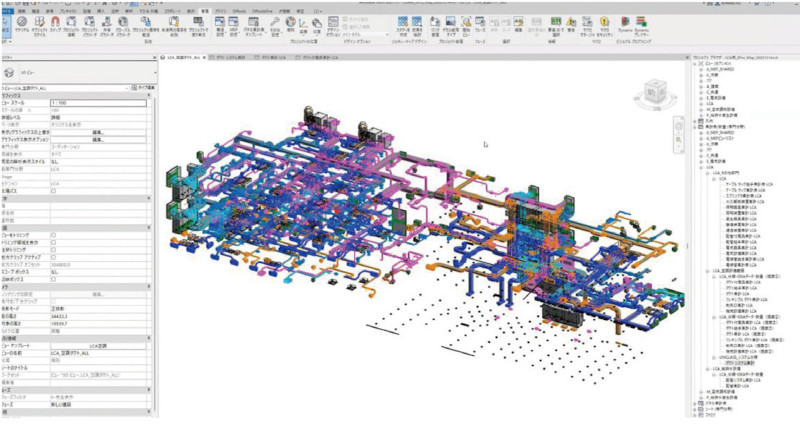

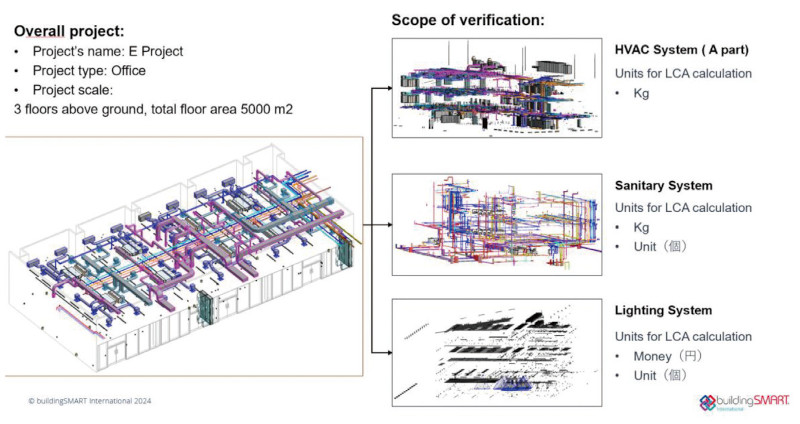

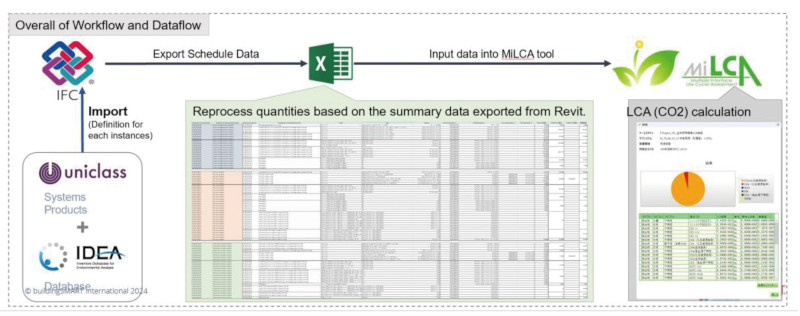

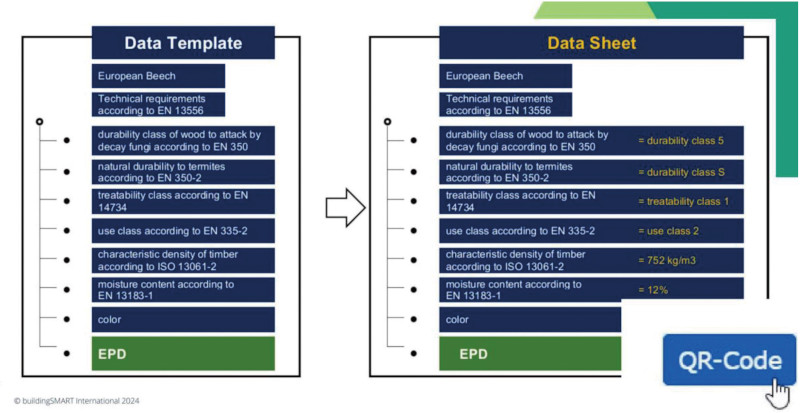

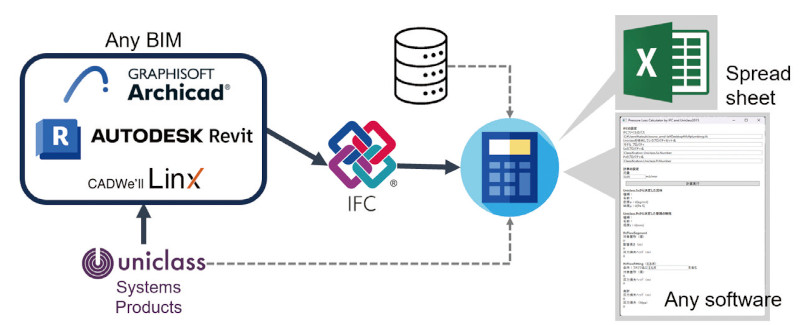

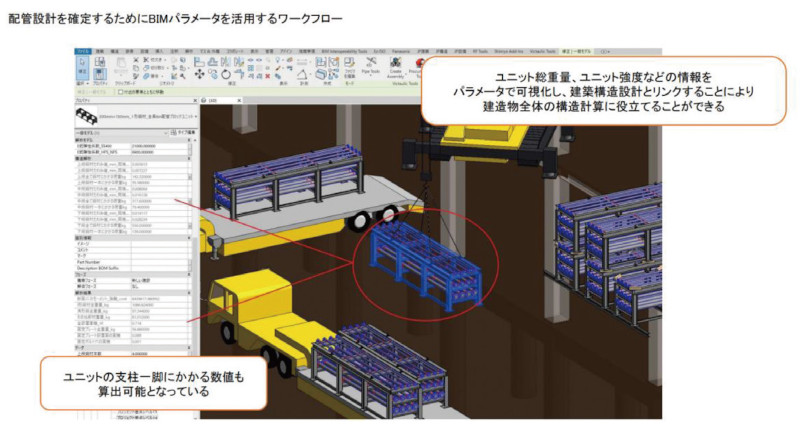

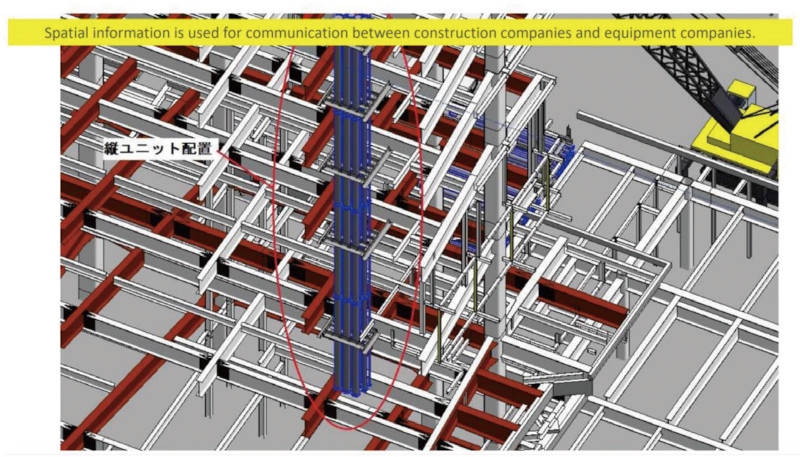

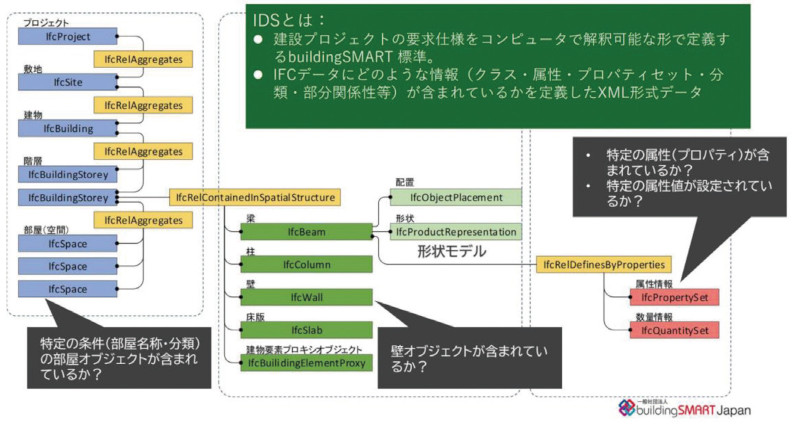

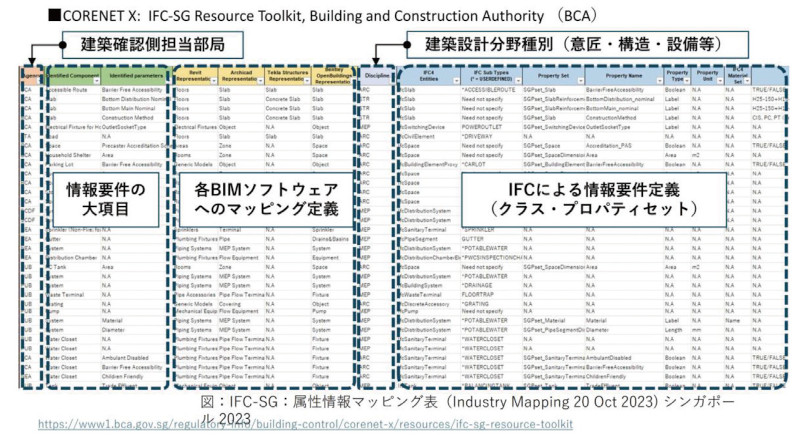

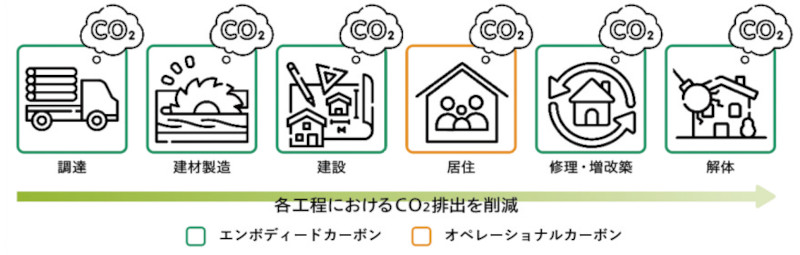

BIER(建築情報環境責任)2024年9月、BIMのイベントへ参加するために、北極経由の航空機に搭乗しました。 BIMを取り巻く現状われわれ建設業において、ICTやDX、BIMを活用して環境に配慮しようという取り組みが盛んに行われています。 BIMの新たなワークフロー一つ目は、環境負荷のない材料を効率的に選ぶため、ライフサイクルアセスメント評価のプロセスにBIMデータを用いることです(図-2)。 おわりに情報要件を満足するデータのありようを定義して、オーサリングツールが要件を満たすデータをエクスポートするIDSという仕組みに注目が集まっています。 BIM BI(建築情報)ER(環境責任)の会

谷内 秀敬

建設ITガイド2025

|

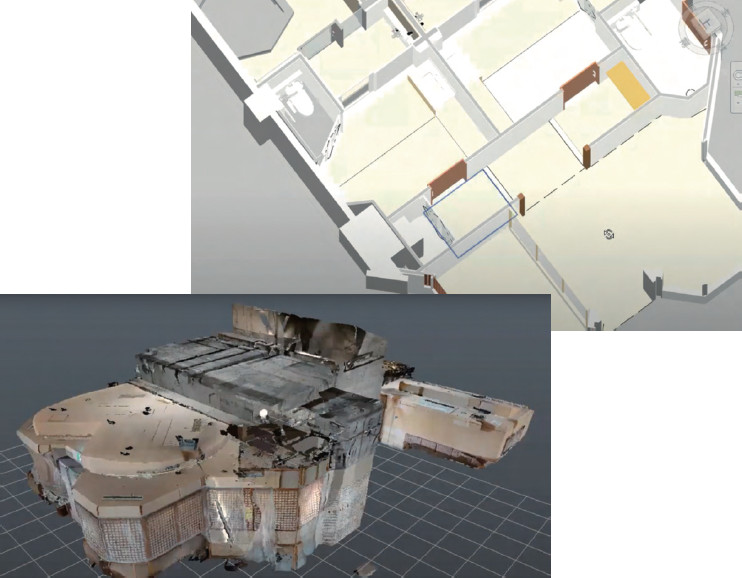

地方建設会社の現場におけるBIMとデジタルツインの実践的活用-「建設DX」としての点群データ活用と測量業務を低コストかつ内製化するMatterportソリューション活用の取り組み-

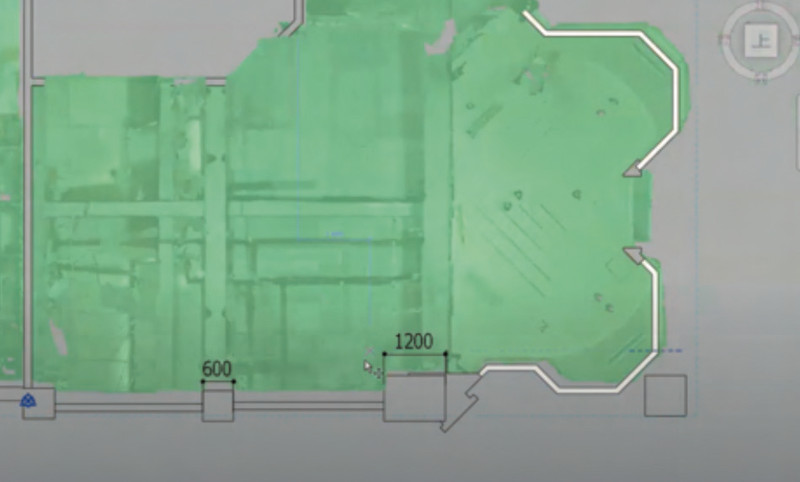

はじめに当社は山陰地方の建設業界で売上規模1位のゼネコンです。 デジタル技術活用の狙いと目的当社では「分かりやすい情報を顧客へ提供すること」は建設会社の使命であると考えており、その目的達成を目指して建設DXに積極的に取り組んでいます。 改修工事でのBIM活用における課題BIMは新築だけでなく、改修工事においても効力を発揮します。 1日がかりの測量も2時間で完了具体的な効果を列挙すると、下記のような点が当社での実際のケースです。

BIMで業務効率化を実現BIMの導入や活用へのハードルとして、BIM作成には時間や手間がかかるといった声も少なくありません。 デジタルツインは若手育成に有効当社に限らず、若手人材の不足や技能継承の問題は業界全体の構造的課題です。 デジタル化で人々の思い出・地域の記憶を残す当社では、BIMに関連するデータや機器の管理をBIM戦略部にて一元化しています。 おわりに当社では「BIM+M(マネジメント)」を提唱しています。 美保テクノス株式会社 建築本部BIM戦略部 主任

寺本 弘志

建設ITガイド2025

|

現場に重点を置いたBIM推進策-現場作業に直結した講習会と3Dモデルの提供による効率化-

|

2025年6月18日

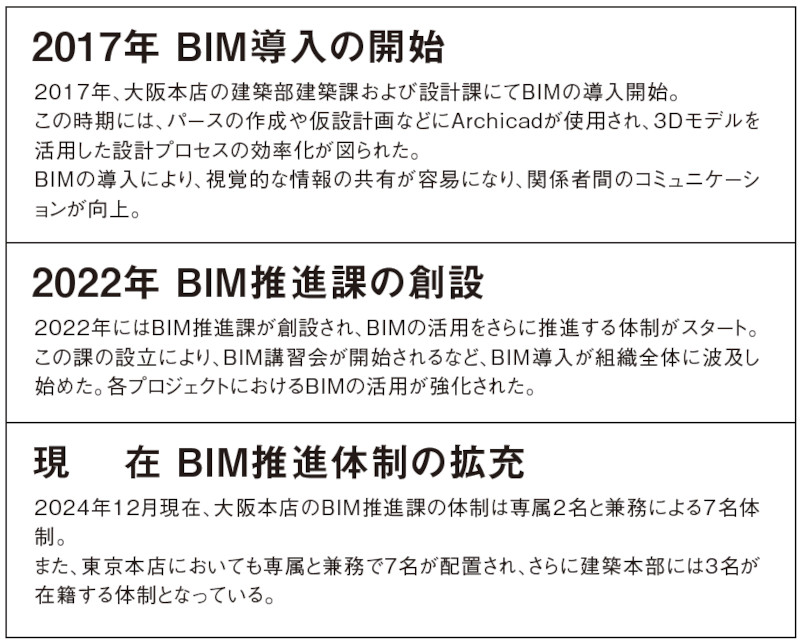

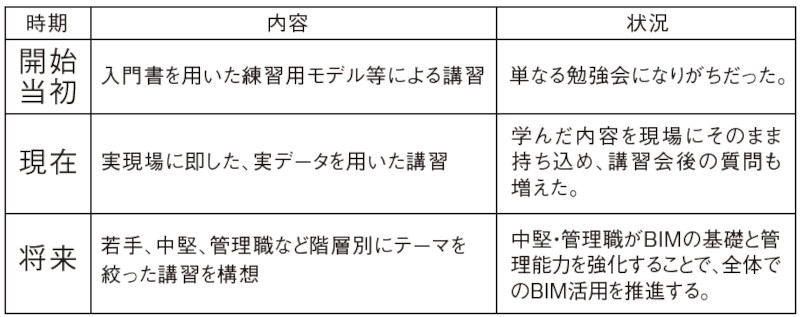

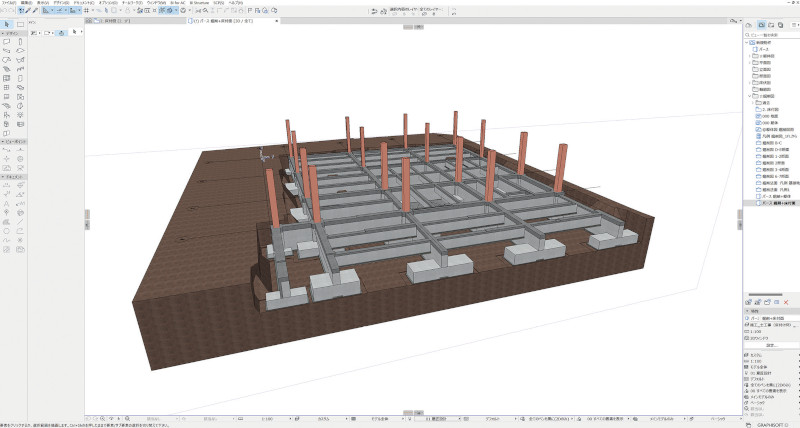

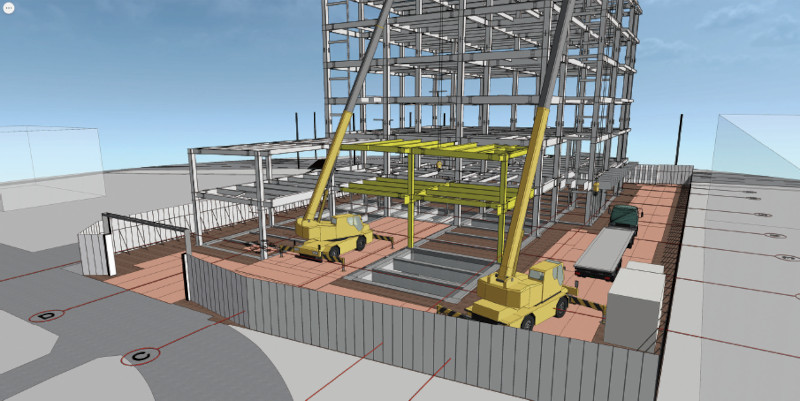

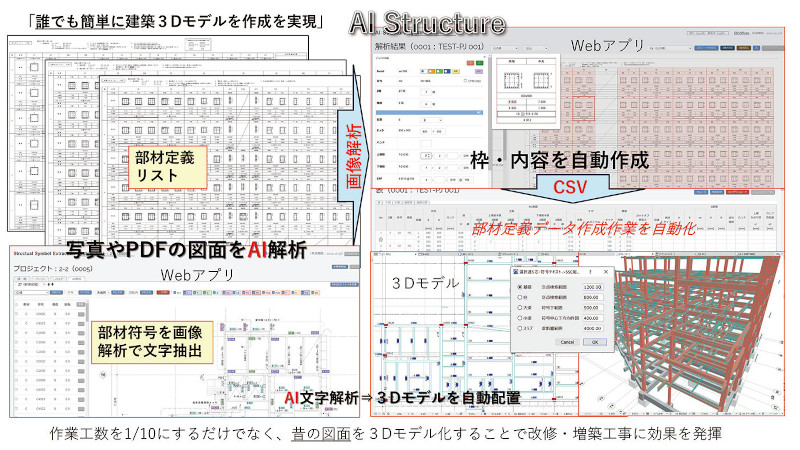

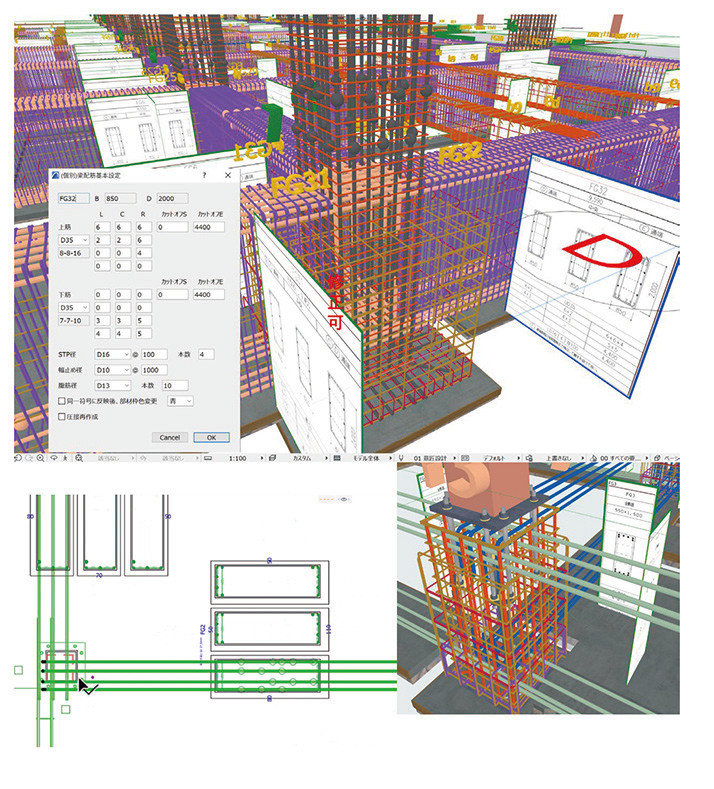

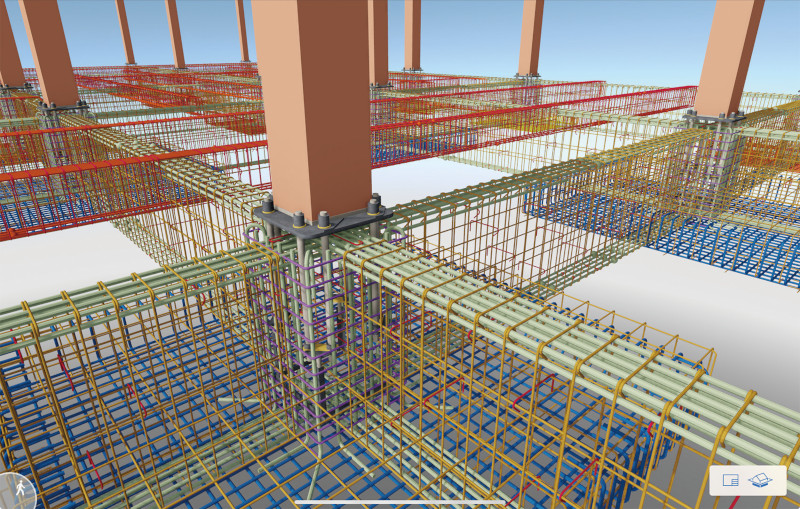

松村組のBIM推進を担う大阪支店に取材株式会社松村組は、1894年の創業から130年の歴史を刻む建設会社。 時代の流れを捉えたBIM推進課の創設同社では2017年に大阪本店建築部建築課および設計課にてBIM導入を開始。 現場に直結したテーマでBIM講習会を実施BIM推進課の主な役割は、現場でのBIM活用の推進と、業務サポートによる現場作業の省力化や現場監督の負担軽減である。 AI StructureとBI Structureの連携一方、現場の業務サポートには課題もある。 「BI for ac」も現場サポートで活用BIM推進課創設時には、設計から見積り、施工までBIMによる一気通貫が話題に上がっていたと言うが、現在は目標を一つひとつ設定しながら進んでいる状況だ。 着実な成果を踏まえてさらなるBIM活用へ「BI for ac」をはじめとするBIMソフトに対する要望も聞いた。 建設ITガイド2025

|

ICT利活用推進とキャズム(溝)を乗り越えて

|

2025年6月16日

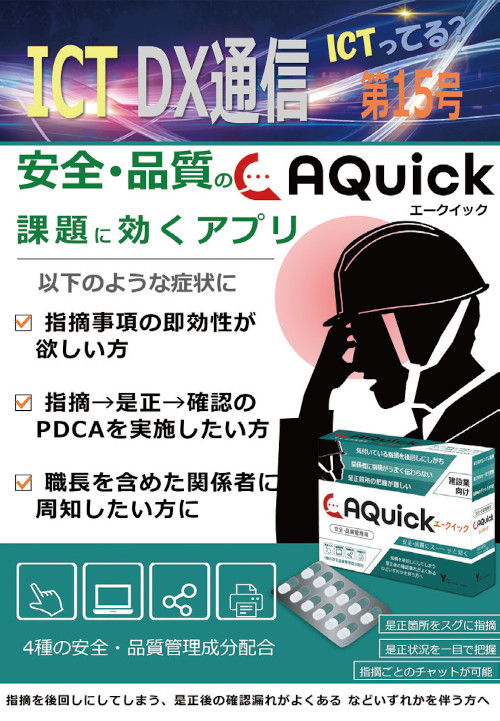

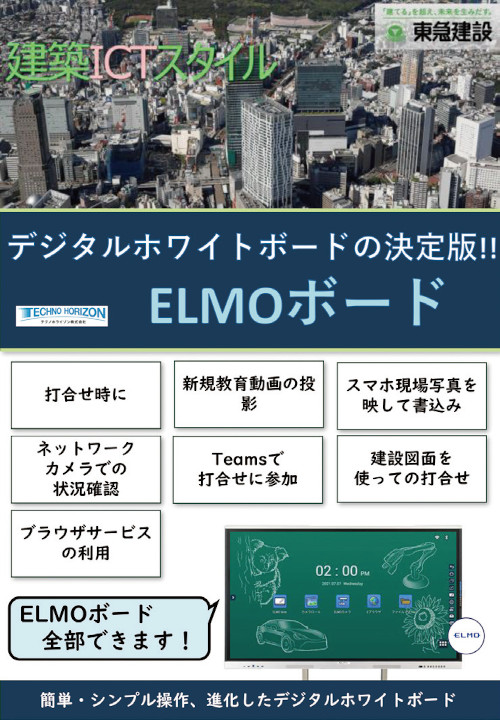

はじめに情報通信技術(ICT)の利活用が進む現代社会において、企業や組織が直面する大きな課題の一つが「キャズムの乗り越え方」です。 LIVE配信「渋谷で5時」ここで、当社の取り組み事例を紹介します。 建築DX通信の発刊続いて毎月発行している、建築DX通信の発行です。 建築ICTスタイルの運用最後に建築ICTスタイルの運用について説明します。 今後の取り組みドローンの活用ドローンは、建設現場の監視や測量において大きな効果を発揮しています。 AI(人工知能)の活用AI技術は、建設業界においても多岐にわたる応用が進んでいます。 VR(仮想現実)・AR(拡張現実)の導入VRやAR技術は、建設業界においても新たな可能性を広げています。 さいごにさまざまな業界でICTの急速な普及と進化および、AI関連、ロボット技術の革新により異業種からの参入もあると感じています。 東急建設株式会社 建築事業本部 事業統括部 建築企画部ICTグループ

小松 準二

建設ITガイド2025

|

脱炭素化に向けた積算データの活用について-BIM対応建築積算システム「ΗΕΛΙΟΣ」の新たな挑戦-

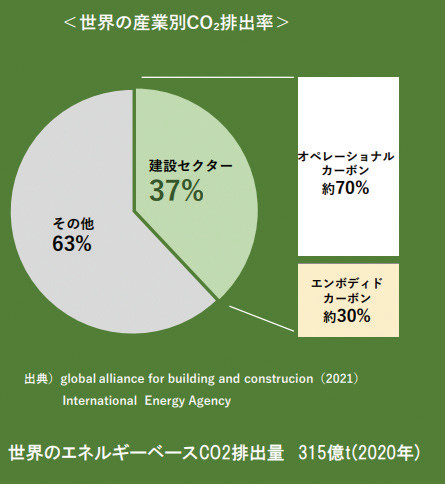

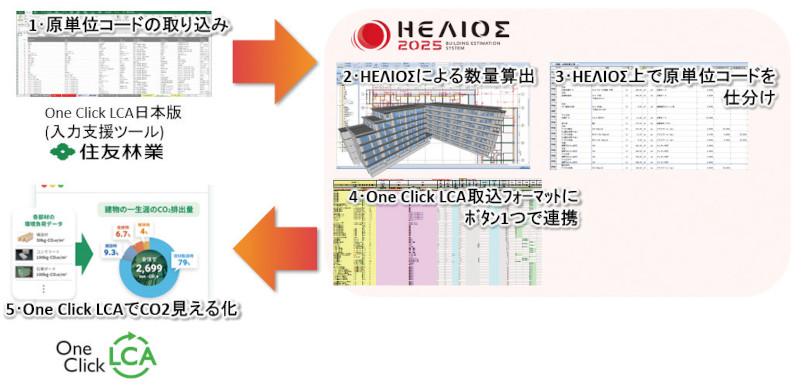

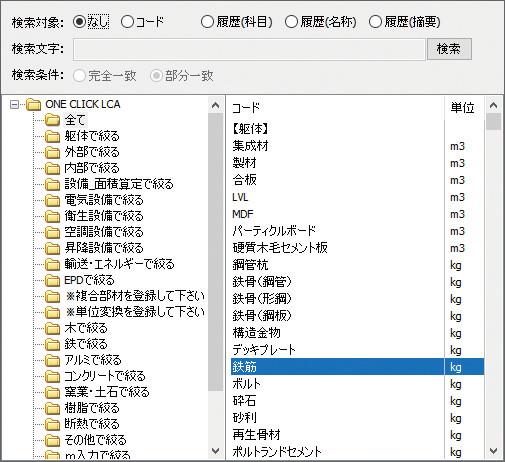

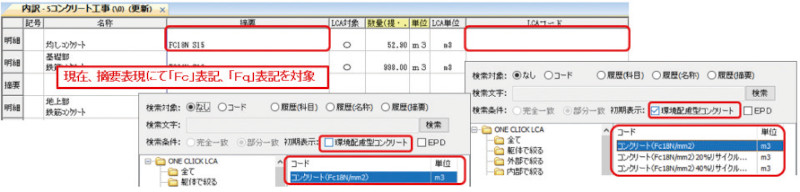

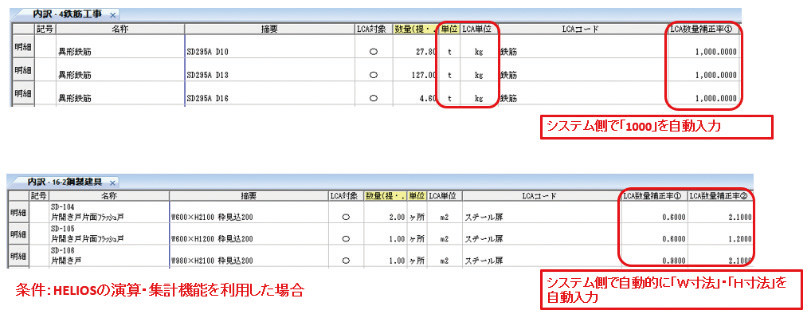

はじめに株式会社日積サーベイでは、BIM対応建築積算システム「ΗΕΛΙΟΣ(ヘリオス)」を開発・提供しており、2024年12月には、最新版「ΗΕΛΙΟΣ 2025」をリリースした。 「One Click LCA」との連携に至った背景今回の連携に至った主な背景として、CO2排出量の算定において、内訳書を基に資材数量を把握していることから積算業務との親和性が高い点、CO2排出量の算定を今後、積算技術者が担うことが想定される点である。 エンボディドカーボン算定とは?現在、世界のCO2の約37%が建設セクターから排出されている。 「One Click LCA」の特長「One Click LCA」は世界170カ国以上で導入され、11カ国語に対応しているソフトウエアである。 「One Click LCA連携」の全体図「One Click LCA連携」の流れとしては、まず、住友林業株式会社が提供している原単位コード一覧表をΗΕΛΙΟΣへ取り込む。 「One Click LCA連携」機能の特長今回の機能の特長として、「原単位コードの仕分け作業の省力化」、「単位換算作業の省力化」、「出力除外設定機能」の3点になる。 また、原単位コードとして「コンクリート」を選択する場合において、摘要表現からコンクリート強度を取得し、可能性の高い原単位コードを初期表示する機能も併せて実装している(図-5)。 次に「単位換算作業の省力化」では、明細上の単位「ton」、原単位コードの単位「kg 」の場合に換算値を自動入力する機能、ΗΕΛΙΟΣで数量算出を行っている場合において、建具本体のW寸法、H寸法を換算値として自動入力する機能を実装している(図-6)。 最後に「出力除外設定機能」では、「One Click LCA取込用フォーマット」へ出力したくない項目(CO2算定除外項目)について、科目単位、明細項目単位で設定できる機能も実装している。 CO2算定における今後の展開「One Click LCA連携」においては、「原単位コードの仕分け作業」、「単位換算作業」の省力化につながる機能開発を進める予定である。 株式会社日積サーベイ システム開発部

田川 彰

建設ITガイド2025

|