書籍版「建設ITガイド」に掲載した特集記事のバックナンバーです。

BIMで積算が変わる!-BIM連携積算への取り組みと双方向連携への実現に向けて-

|

2024年9月10日

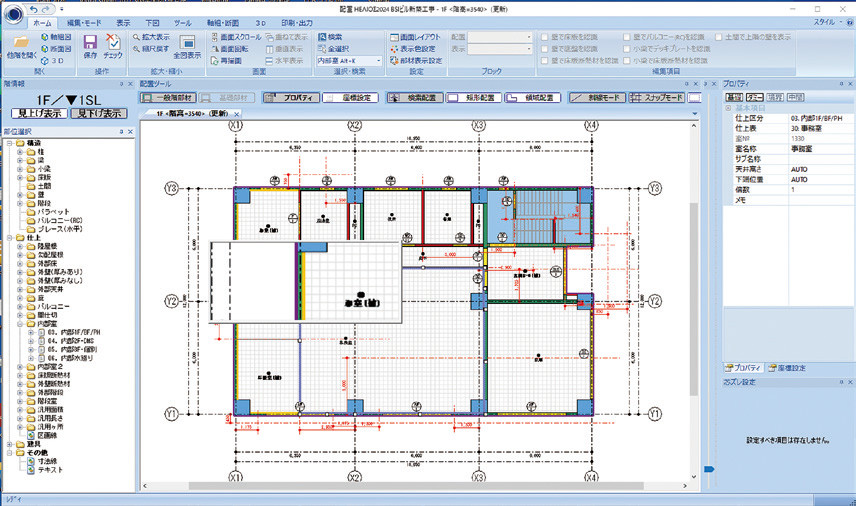

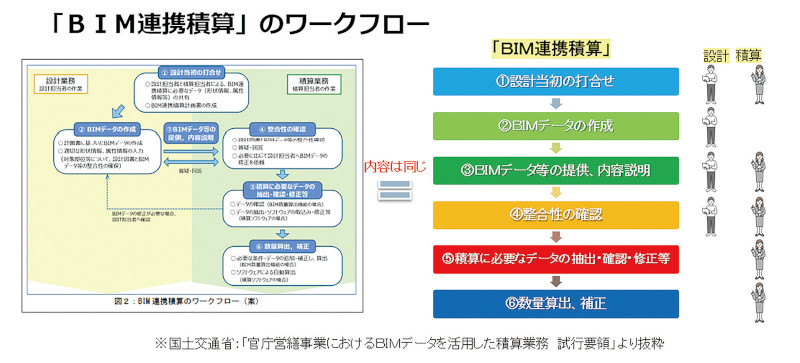

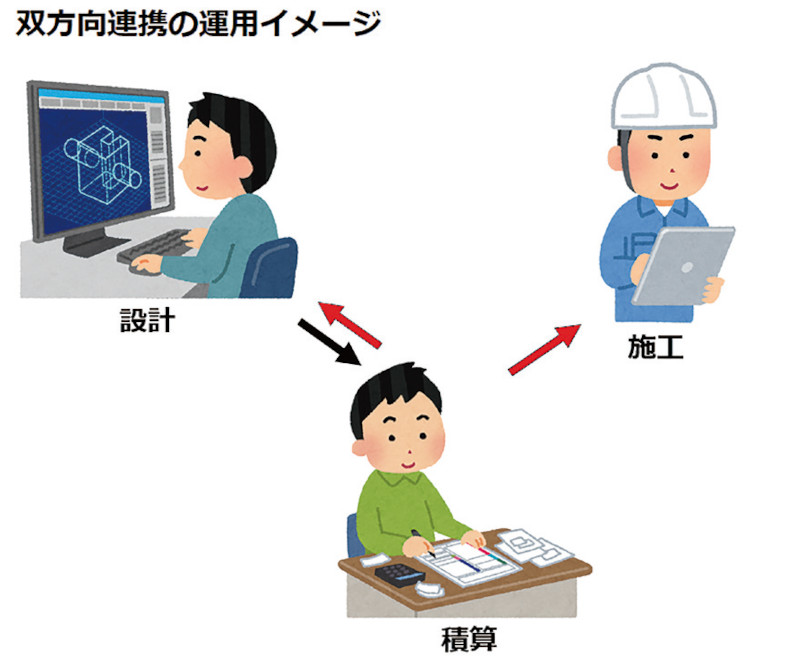

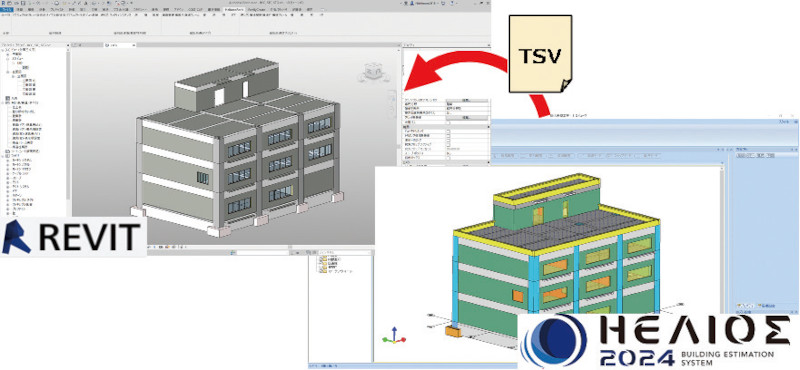

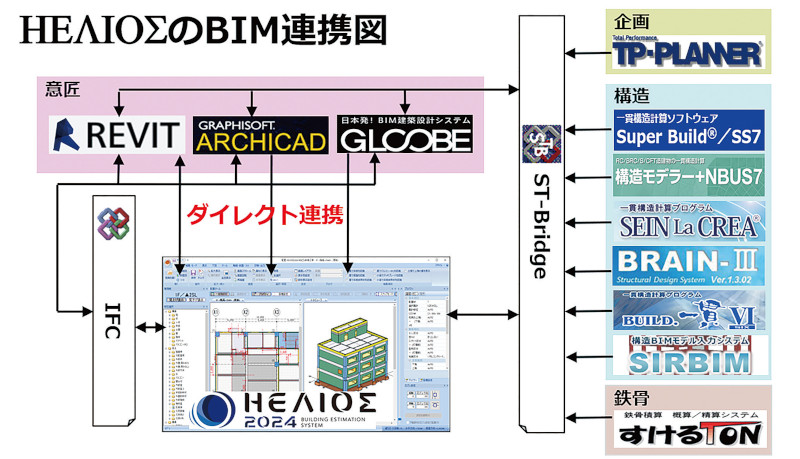

はじめに株式会社日積サーベイでは、BIMを活用した積算の普及を目指し、BIM対応建築積算システム「ΗΕΛΙΟΣ(ヘリオス)」を開発・提供しており、2023年12月には、最新版「ΗΕΛΙΟΣ 2024」をリリースした(図-1)。 国土交通省BIM試行に伴う弊社の取り組みご存じの方も多いかと思われるが、本年4月「官庁営繕のBIM連携積算、試行業務を複数件発注」と題する記事が掲載された。 双方向連携へのニーズそんな中、今度はΗΕΛΙΟΣから各種BIMソフトに戻す案が浮上した。 双方向連携の開発そこで、弊社では、まずはオートデスク社のBIMツール「Revit」に絞り、ΗΕΛΙΟΣのデータを戻せないか、2022年から研究開発を実施してきた。 今後の展開2019年に国土交通省が設置した「建築BIM推進会議」では、BIMを活用した概算やコストマネジメントが、主要なテーマに位置付けられており、「BIM活用概算/積算」の流れは広まりつつある。 会社概要会社名:株式会社日積サーベイ 株式会社日積サーベイ システム開発部

辻尾 勇人

建設ITガイド 2024 特集2 建築BIM  |

NTTファシリティーズの「ライフサイクルBIM」戦略 既存多施設のライフサイクルマネジメントへのBIM導入

|

2024年9月2日

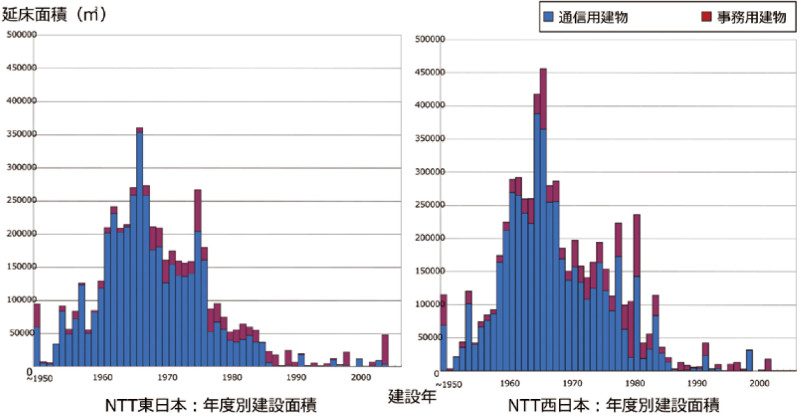

はじめにNTTファシリティーズでは、「ライフサイクルBIM」のコンセプトの下、既存多施設のライフサイクルマネジメントへのBIM導入に取り組んできました。 NTTファシリティーズの紹介当社は、1992年に日本電信電話株式会社より分社化し、株式会社NTTファシリティーズとして設立されました。 通信事業における通信建物の位置付け通信建物は、公共性の高い通信サービスを支えるための建築であるため、それ自体が社会的に重要なインフラとしての役割を担っています。

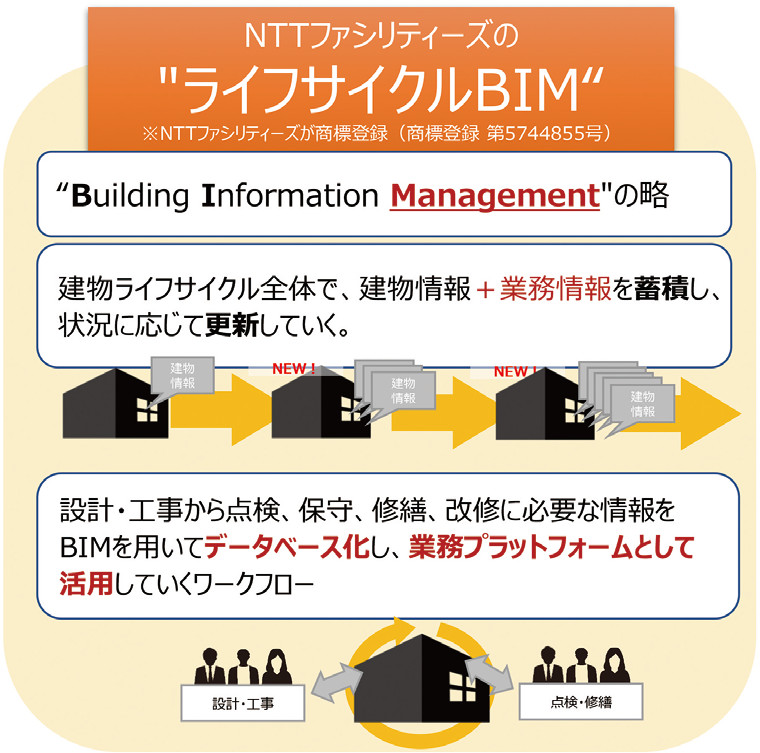

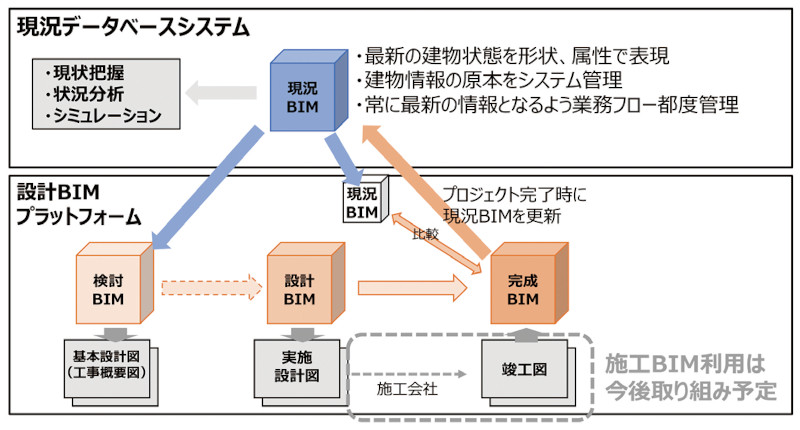

構築・保守業務における建物情報デジタル化の取り組み当社は、通信建物の建設・維持管理と並行し、通信建物の情報化についても取り組んでまいりました。 ライフサイクルBIMライフサイクルBIMの方向性冒頭にも述べましたが、当社はBIM活用のアプローチとして「ライフサイクルBIM™」をコンセプトとしています(特にBIMのMを「Management」の意としている)。

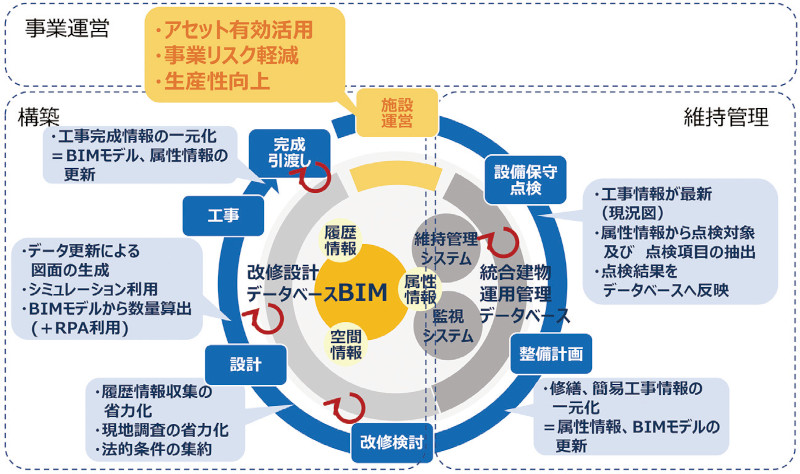

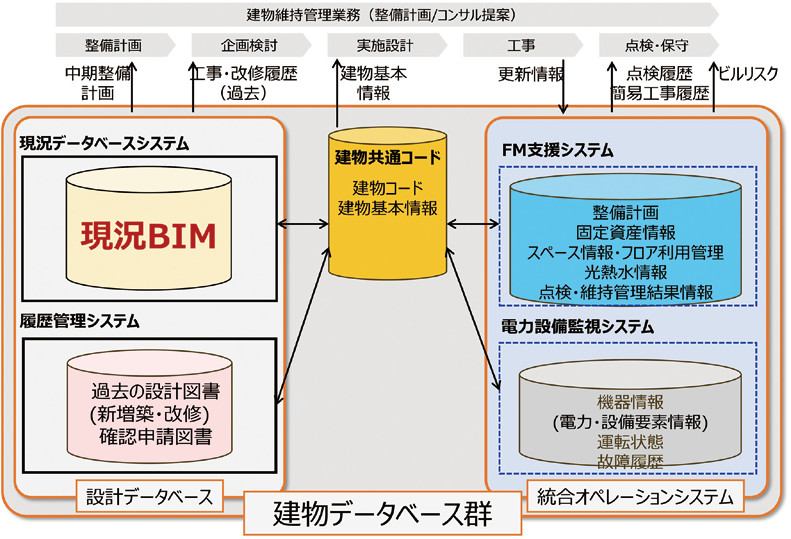

BIMを用いた施設データプラットフォームの概要施設維持管理業務においてBIMを業務プラットフォームとして考える際、当社では図のようにデータベースの周りを業務が循環するイメージで捉えております(図2-2)。

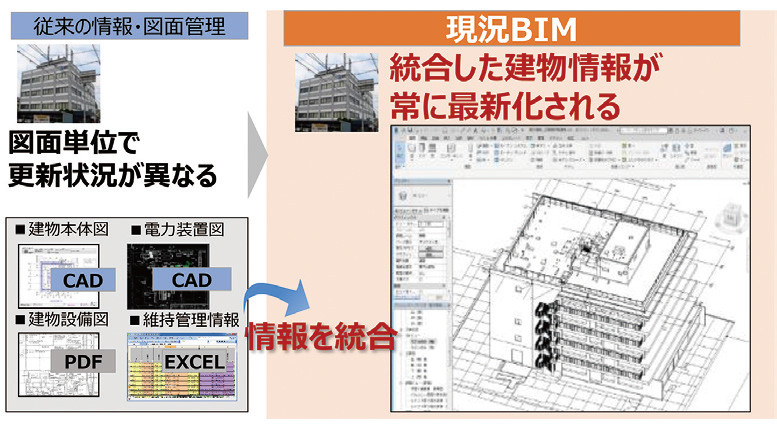

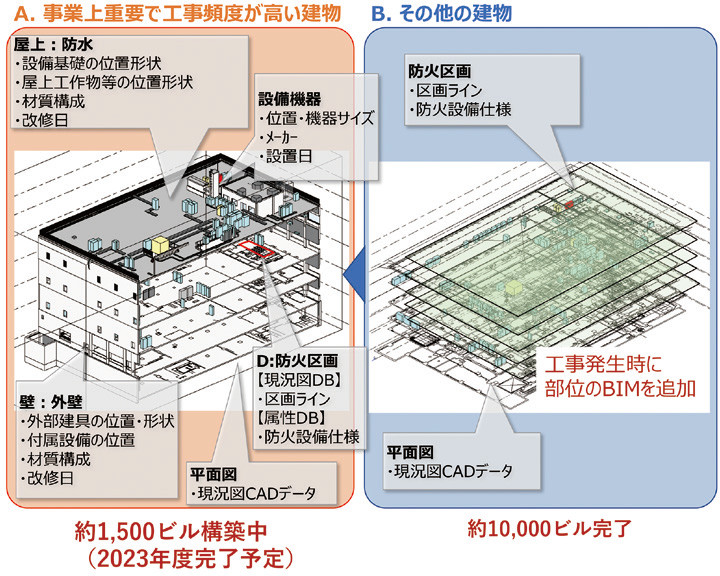

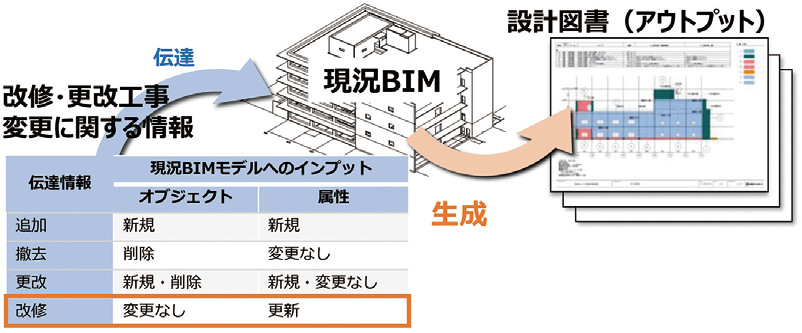

「現況BIM」(当社現況図管理の変遷)現況BIMとは、当社が従来運用している「現況図」をBIMに置き換えたものです。

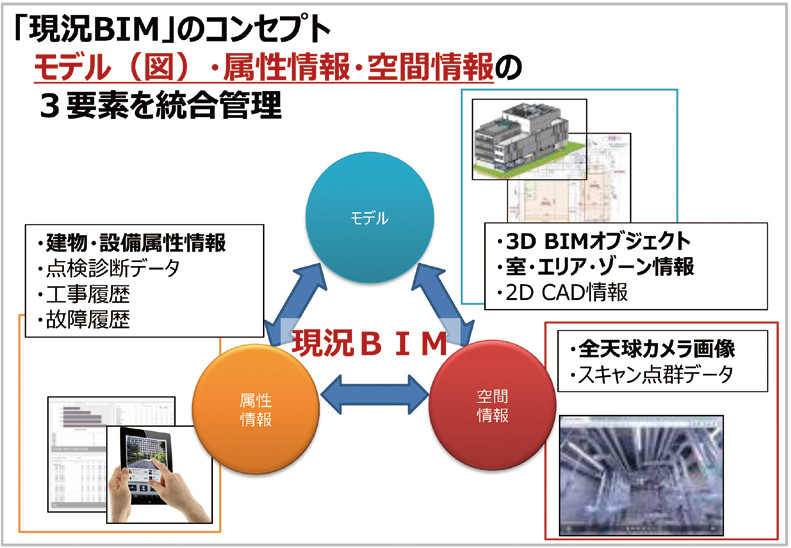

「現況BIM」のコンセプトBIMを用いて現況図を再整備するにあたり、改修設計や点検・整備計画などさまざまな業務利用者が想定されること、データの長期利用や将来的な活用領域が活用される可能性を踏まえ、以下3つのコンセプトを設定しました。 プラットフォーム構築の取り組み・課題「現況BIM」データの整備まずは「現況BIM」初期構築についてご紹介します。

共有システム導入次に、現況BIMを含む施設データの現況情報を格納・運用するシステムの構築についてご紹介します。

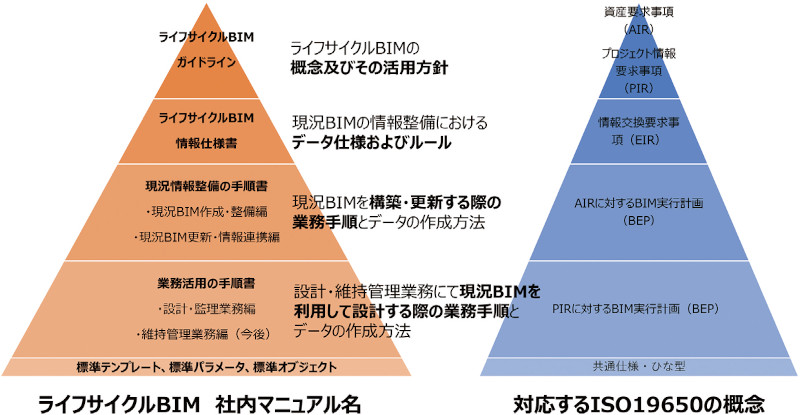

情報管理・業務フローの社内ルールとドキュメント整備次に、現況BIMを構築・運用・維持するための社内ルール・ドキュメントの整備についてご紹介します。

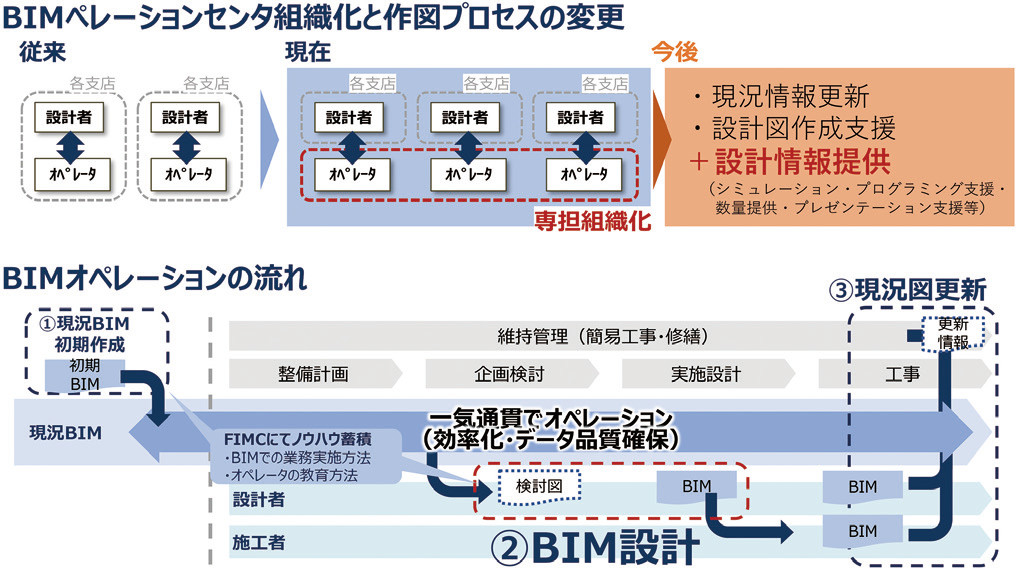

社内BIMオペレーション体制構築当社は、設計維持管理業務一貫でのBIM活用のため、2019年にBIMオペレーション専担組織を立ち上げました。

「BIM人材」の育成BIMオペレーション専担組織の役割としては、現況BIMの管理と提供、設計BIMの作成支援が主な内容となりますが、それ以外にも、環境シミュレーション、数量の算出、デジタルデザインなど「設計情報提供」という切り口から、設計者との新たな分業体制を模索しています。 業務運用の取り組み・課題改修設計業務への活用業務活用の取り組み1点目は改修設計の活用事例をご紹介します。

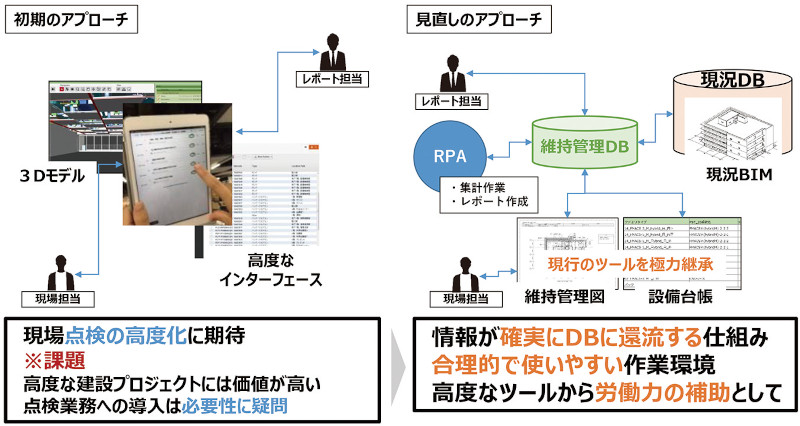

維持管理・点検業務への活用業務活用の取り組み2点目として、現況BIMを利用した施設日常点検図・帳票などへの活用をご紹介します。

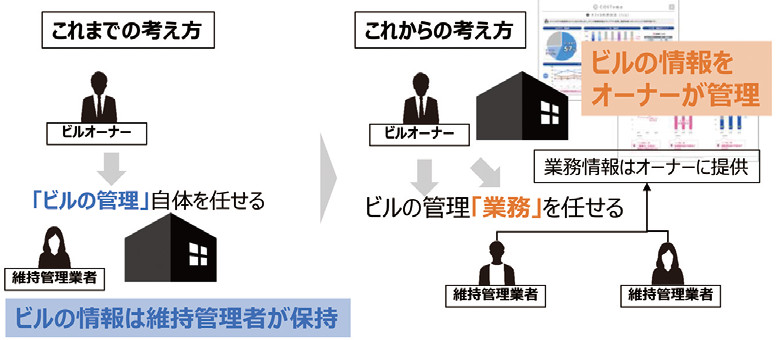

FM情報管理業務への活用業務活用の3点目として、建物の資産情報管理・整備運用計画への活用をご紹介します。 通信事業アセット管理への活用特に、通信施設の施設情報管理においては、施設オーナーであるNTTの通信事業におけるスペース利用の高度化が期待できます。 今後の展望当社でのライフサイクルBIMの取り組みは、2023年度で初期構築・導入準備完了というひと区切りを迎え、2024年度からは本格運用を開始し、さらに次のステップを模索しています。 株式会社NTTファシリティーズNTT本部 サービス推進部 エンジニアリング部門 設計情報管理センタ

窪田 将希

建設ITガイド 2024 特集2 建築BIM  |

中堅ゼネコンにおけるBIM推進正確に自動化されたシステムがBIM省力化のパートナーに

|

2024年8月27日

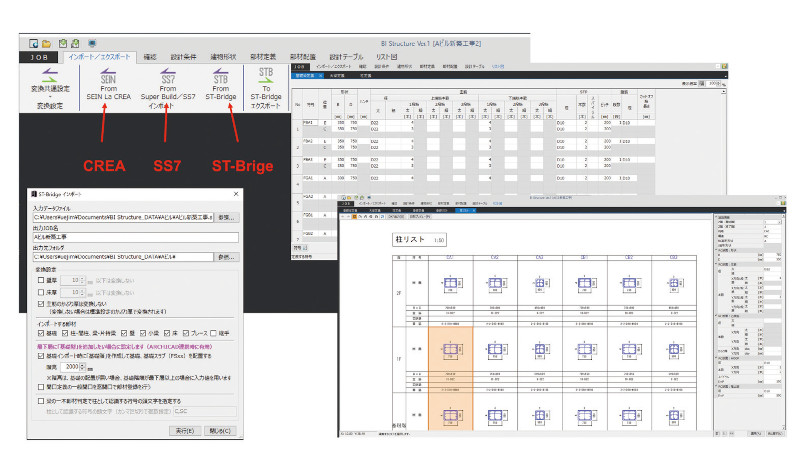

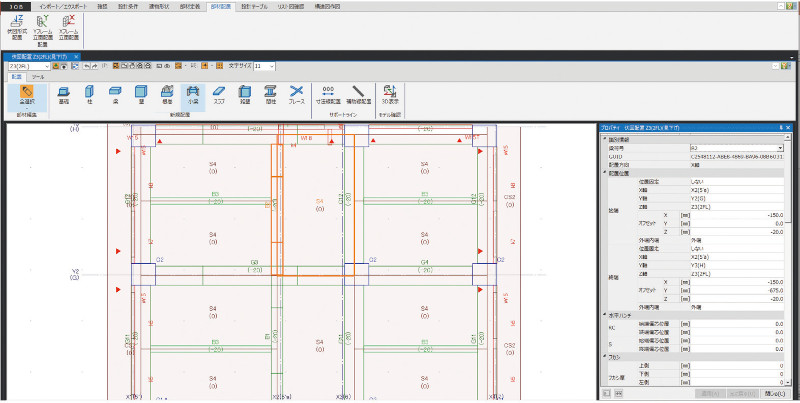

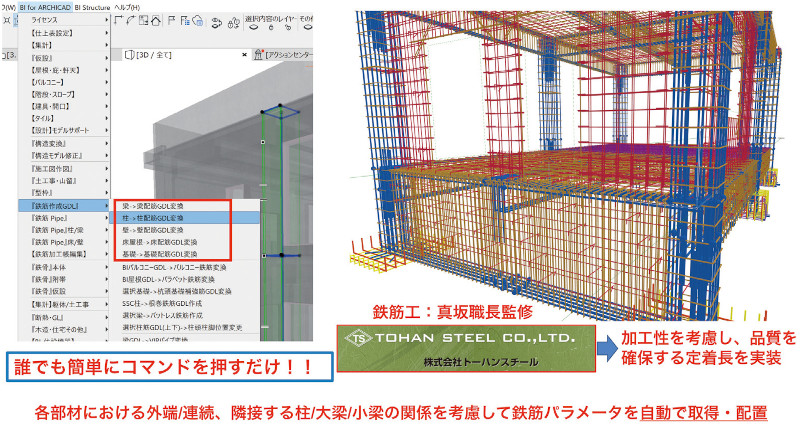

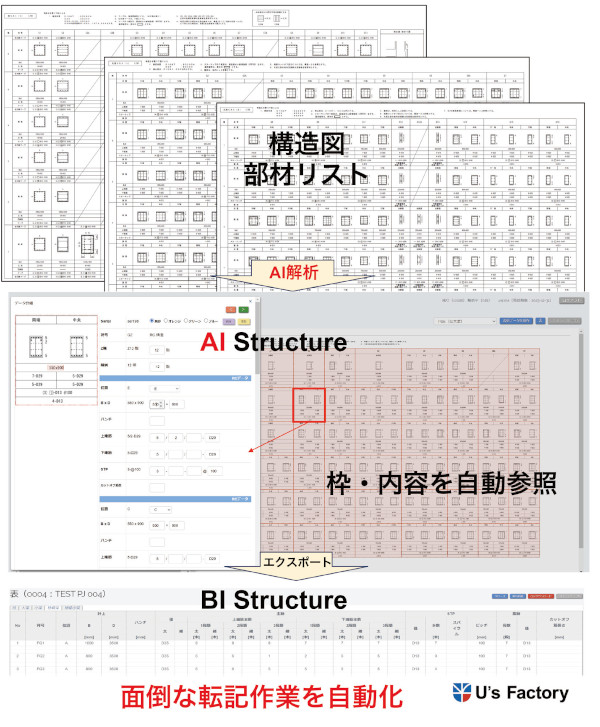

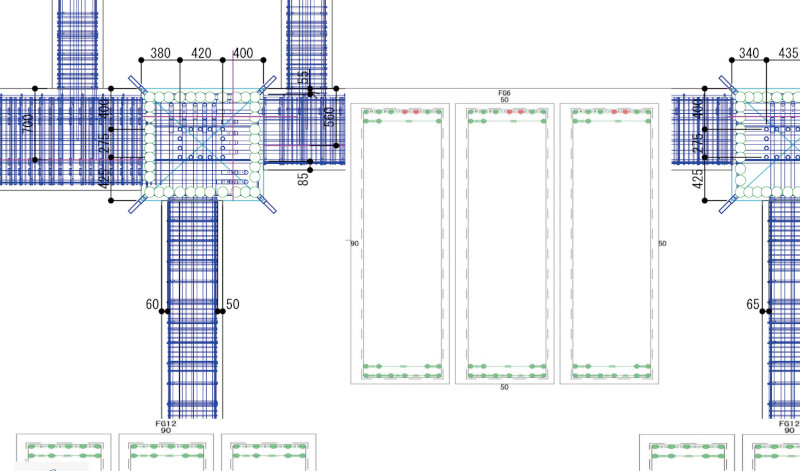

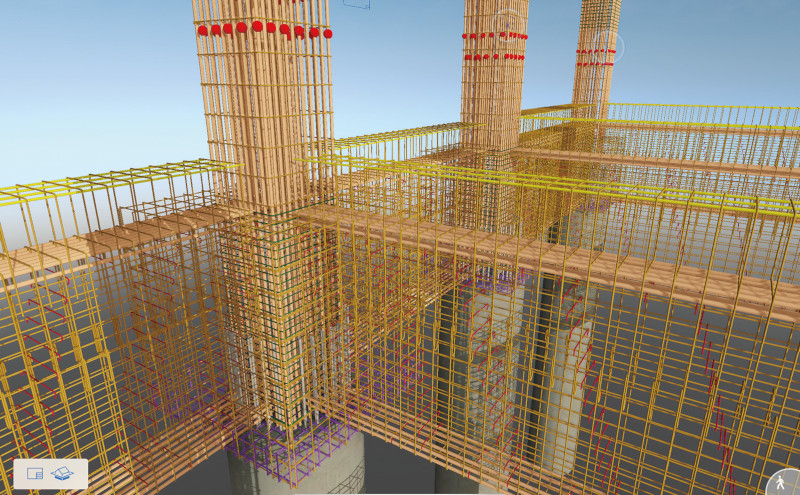

共立建設株式会社は、1956年、公衆電気通信事業を担う電電公社の外郭団体である電気通信共済会の職員宿舎建設・保守・運営事業を請け負う建設会社として誕生。 現場での打合せにBIMモデルを活用共立建設株式会社のBIM導入の歴史は、2015(平成27)年、当時の技術部による日本製BIMソフトウエアの使用開始に始まる。 モデル作成の効率を上げる「BI Structure」BIM活用を主導する伊東氏の具体的な作業は、受注が決まって図面が来た段階でBIMモデルの作成を開始し、基礎周りの配筋検討と仮設の山留め計画など考えられるモデルを順次、作成していくことにある。 鉄筋専門工の技術を再現する正確性これまで人間が行っていた面倒な作業が自動化されるメリットも大きい。 手間のかかる構造データ入力作業構造計算データは提供されるのが当然のように思われているが、実際は提供されない場合の方が多い。 入力作業を大幅に省力化&効率化多くの時間を占めていた入力作業から伊東氏を解放したのは、同じくU’sFactoryから2023年に発売された「AI Structure」である。 おわりにArchicadのデータをそのまま使って見積書を短時間で作成できる「BI For ARCHICAD」を伊東氏が知ったのが2018年。 共立建設株式会社

建設ITガイド 2024 特集2 建築BIM  |

BIMを超えた建設DXの実現とデジタルデータの標準化

|

2024年8月26日

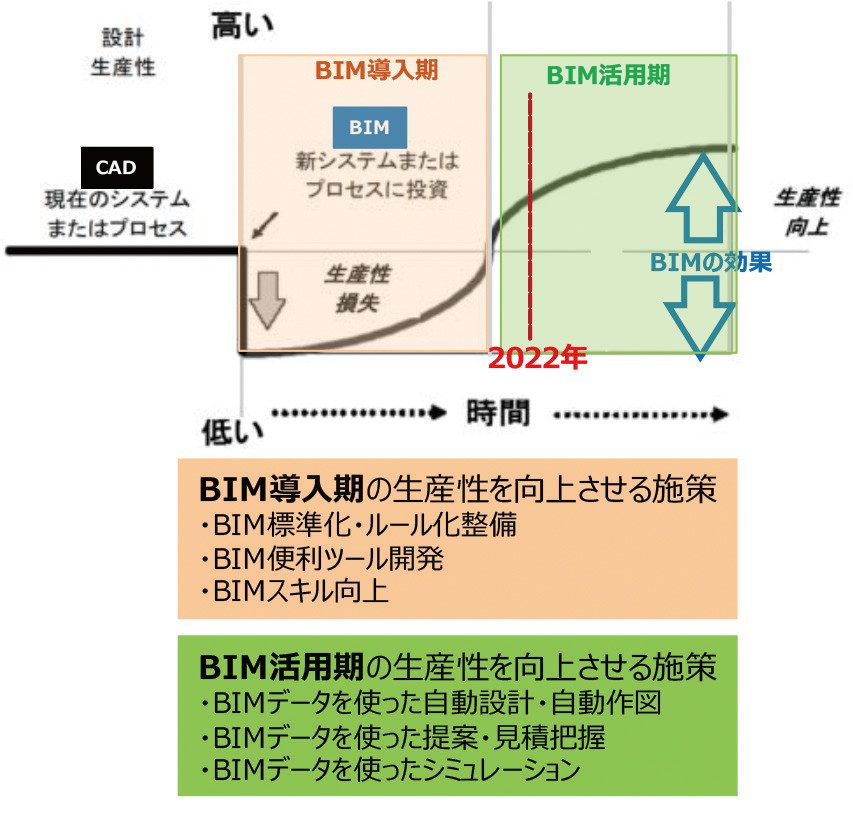

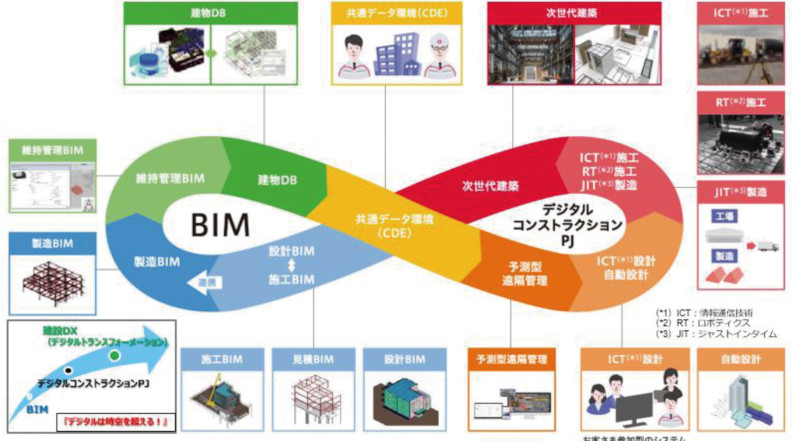

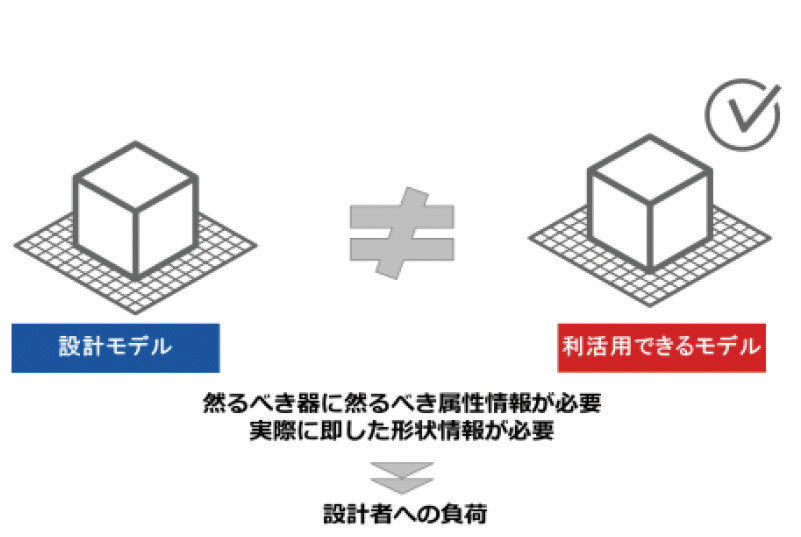

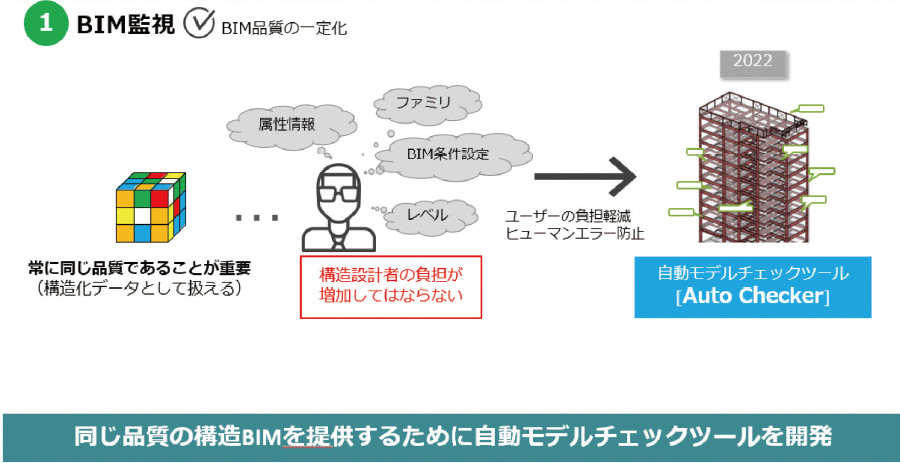

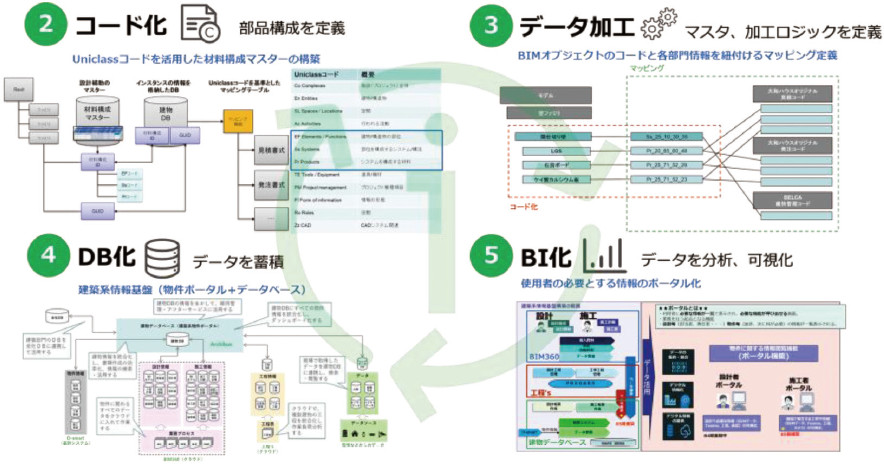

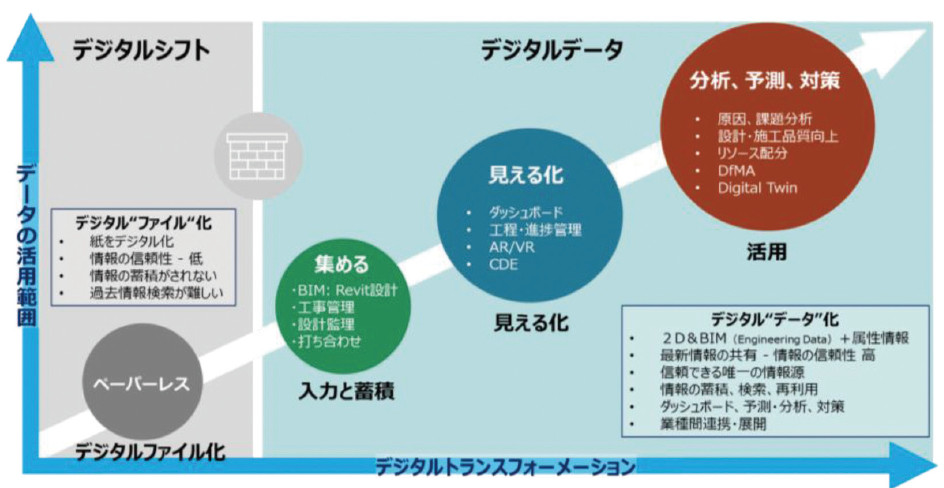

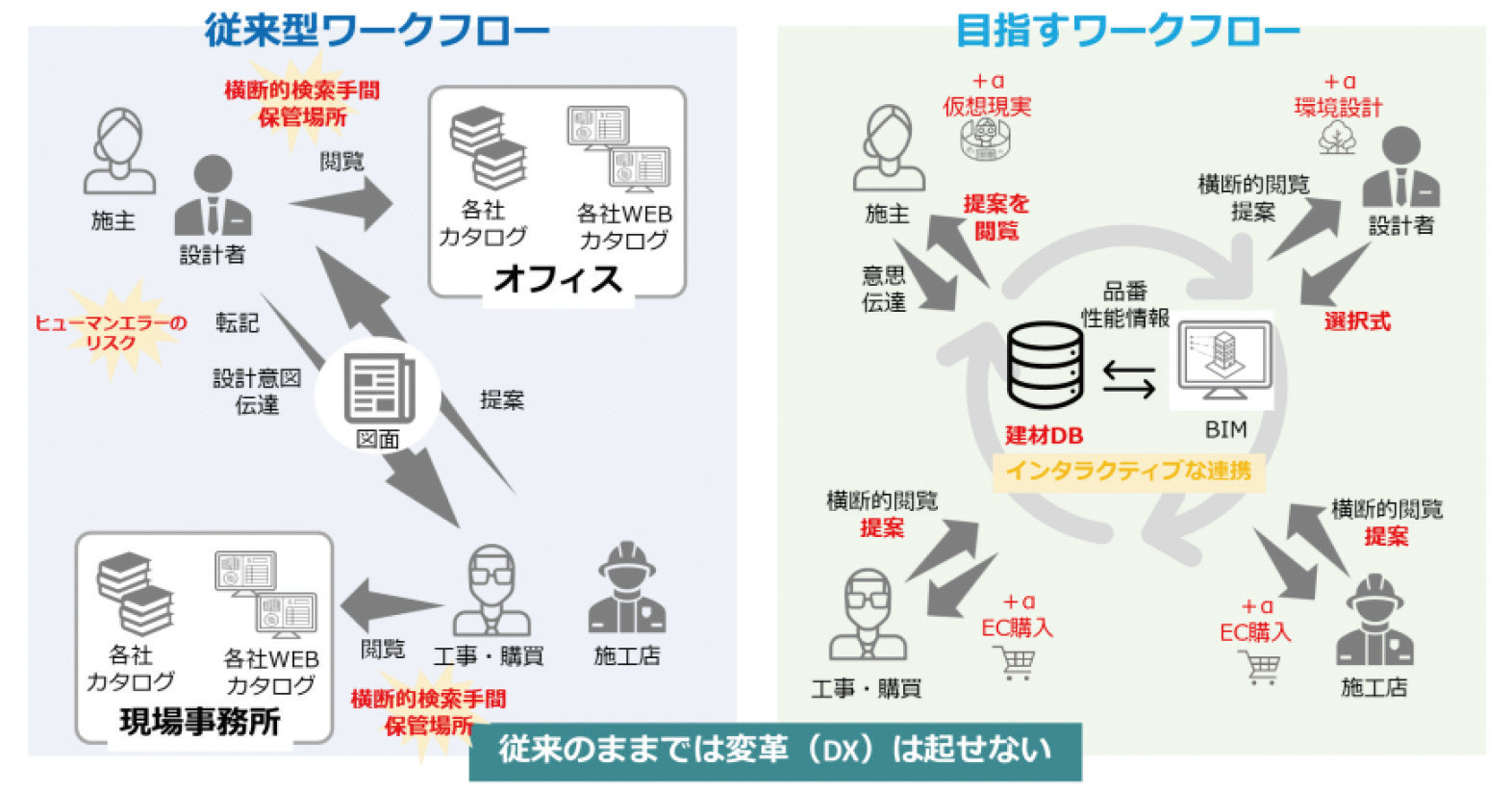

BIMとDXの関係建設データの標準化とプロセス改革当社では標準化された建設データの構築およびプロセス変革を実現するために、BIMの推進を行っている。

当社のデジタル戦略当社のデジタル戦略を表すメビウスループを紹介する。

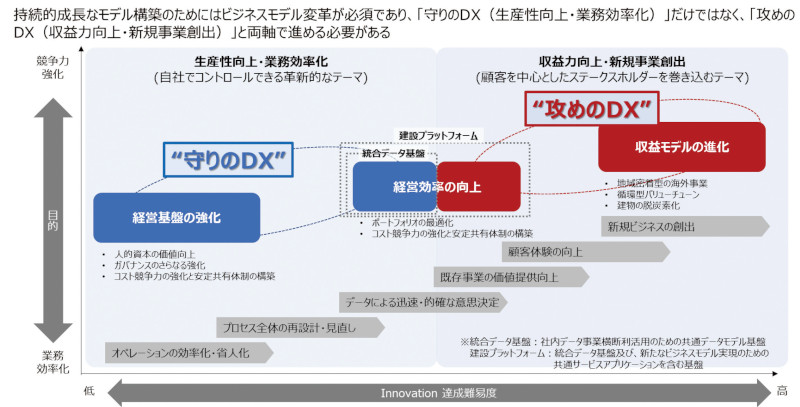

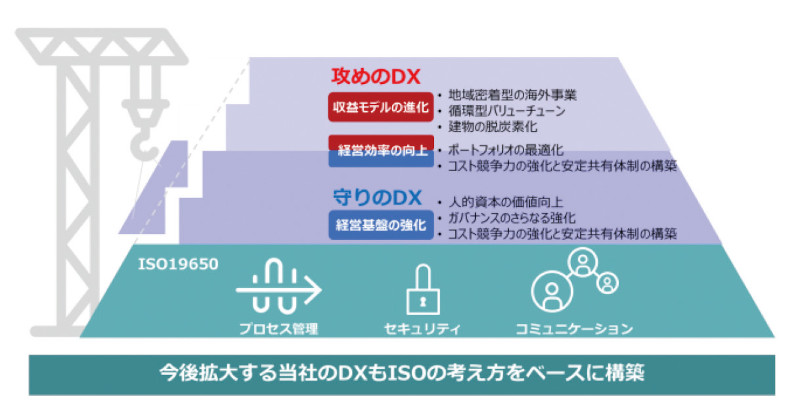

「守りのDX」と「攻めのDX」の両立「2024年問題」、将来的な人員の不足など、建築業界で解決すべき多くの課題がある。

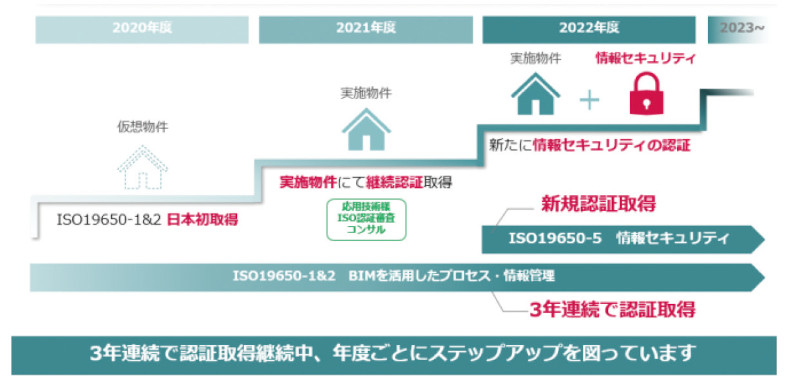

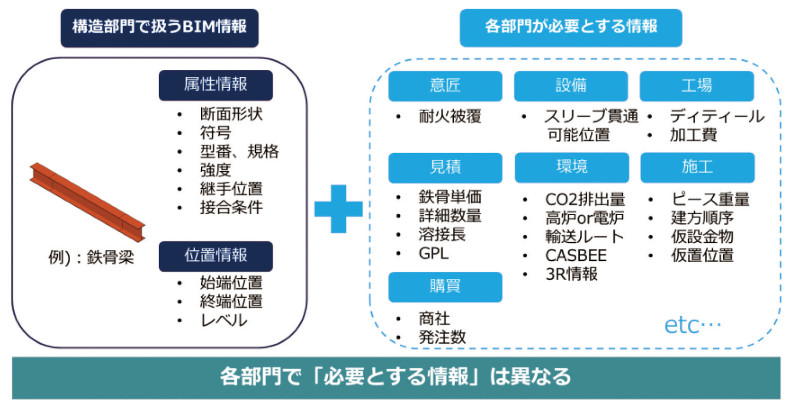

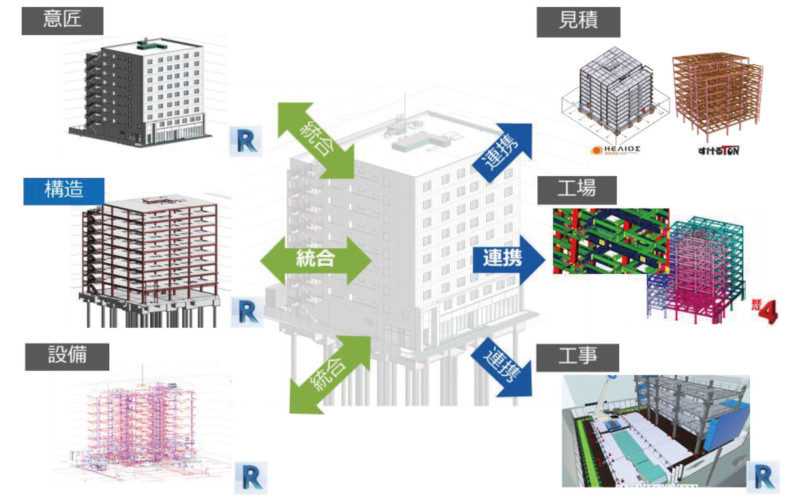

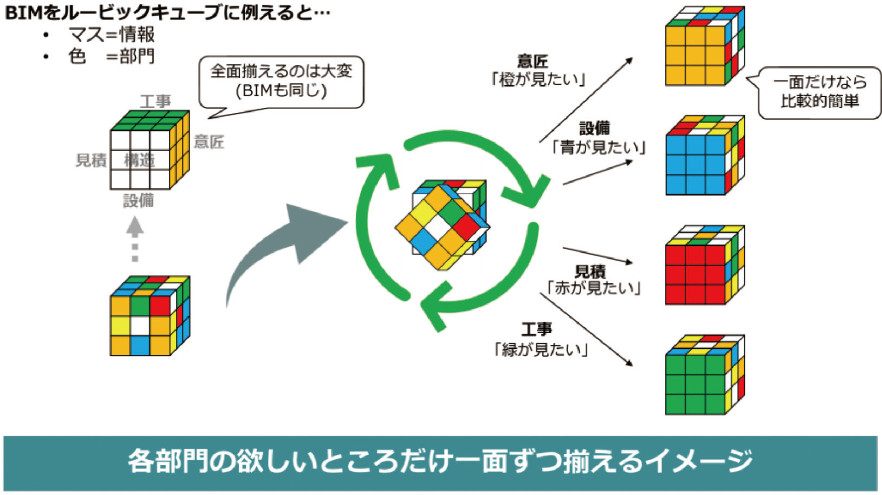

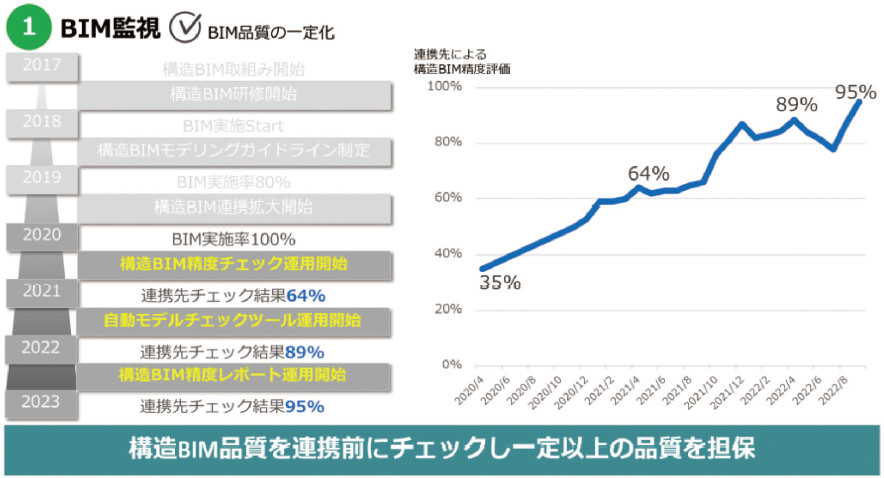

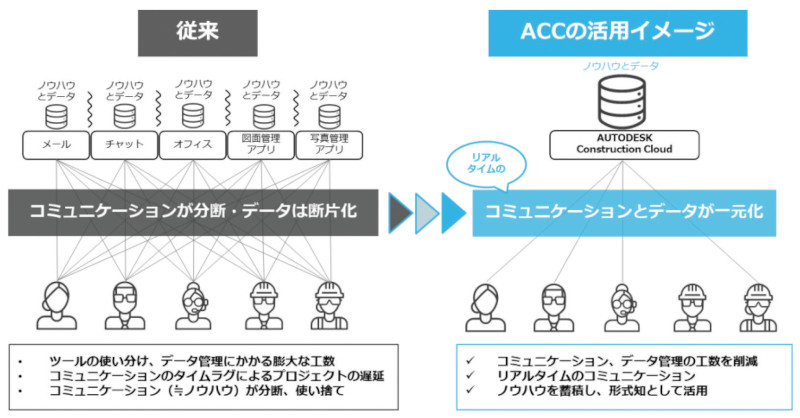

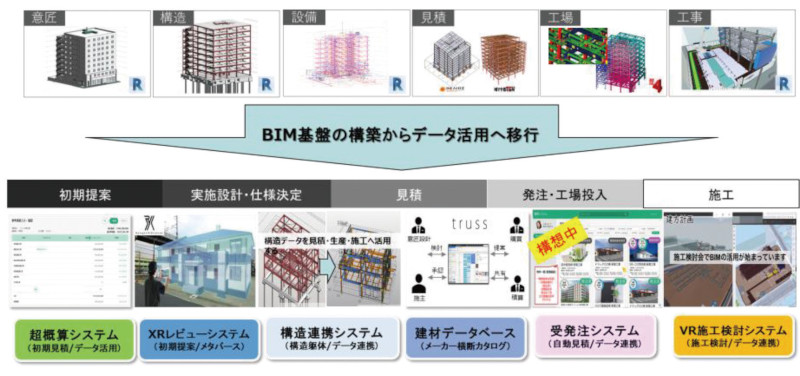

データの一元管理デジタル戦術のメビウスループの中心に据えているCDE環境について、データ保管場所として当社では適切な場所に適切なアクセス権限を有した者がデータを共有し管理するために、「BIM360」を採用し、BIMをはじめとした各種データの一元管理を行っている。 当社のISO19650認定取得状況ISO19650とは、BIMを使用して構築された資産のライフサイクル全体にわたって情報管理を行うための国際規格であり、デジタルデータ管理の仕方が世界標準として明確化されている。 設計部門デジタルデータ標準化の取り組み設計部門では意匠・構造・設備BIMを統合し、見積り・工場・工事などへBIMデータを連携してその部門で必要な情報を付加して活用している(図-7)。 BIMの標準化BIMの標準化を説明するため、ここでは構造部門の鉄骨梁の情報を例に挙げる。 施工部門施工のデジタル化設計から始まる「つくる」「ためる」「活用する」デジタルデータは、施工部門においても同様に適用される。

注釈

Autodesk Build:現場施工とプロジェクト管理の施工管理ソフトウエア Autodesk Construction Cloud:建設業者向けの幅広く、奥深い、業務に関連したツールのセットを提供する包括的な現場管理およびプロジェクト管理ソフトウエア Docs:Autodesk Construction Cloudでドキュメントを管理できるクラウドベースの共通データ環境

BIM活用の拡がり「つくる」「ためる」「活用する」プラットフォームとデジタルデータ標準化の整備を進めることで今後さらなるデータ活用へ挑戦することができる。

まとめここまで、BIMの先にあるものを定義してきたが、当社がこの視座に立つことができたのは、2017年からBIM全社導入を合言葉に日々自分事として旗を振る経営層とそれを実行した技術者集団、建設プロセスに革命を起こす使命を持ったDX推進集団の三位一体のたまものである。 大和ハウス工業株式会社 技術統括本部建設DX推進部 次長

宮内 尊彰

建設ITガイド 2024 特集2 建築BIM  |

生成AIによる建築デザインの可能性 建築設計アシストAIツール「AiCorb」の開発を通して

|

2024年8月19日

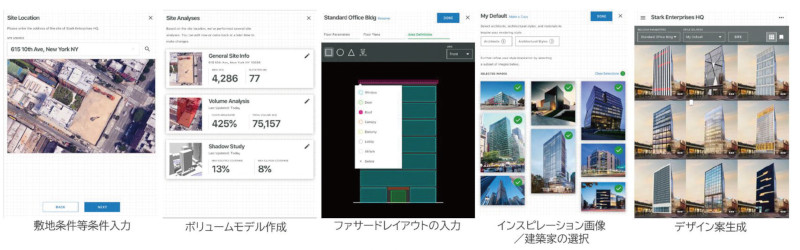

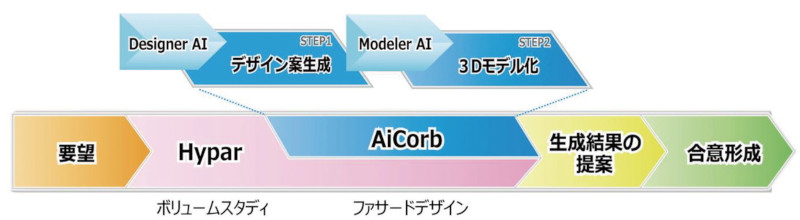

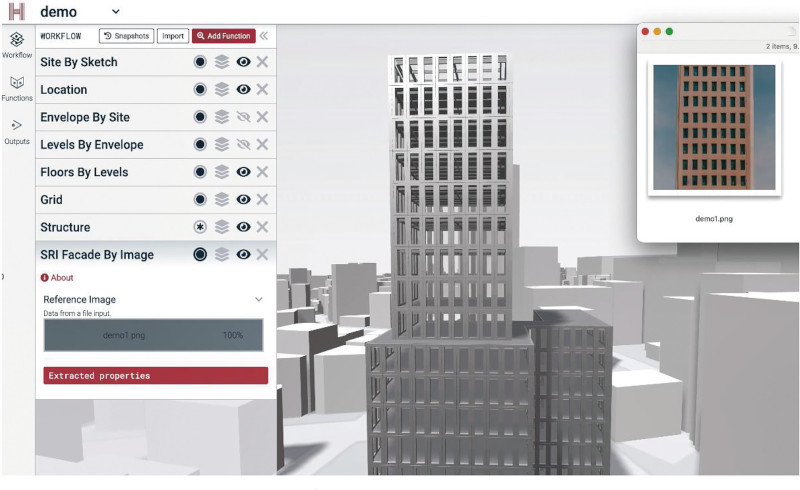

はじめに建築設計の初期段階では、設計者は複数のデザイン案を用意した上で発注者との合意形成の場に臨むのが一般的である。 設計業務における生成AIへの期待設計業務の分類設計にはさまざまな段階があり、大きく分けると概念設計・基本設計・実施設計に分類できる。 建築設計における生成AI利用の現状2022年を境に生成AIの利用は急速に一般化し始めており、今では話題にならない日はないほどである。 現在の生成AIの課題急激な成長を遂げている生成AIではあるが、現状ではまだ概念設計までの段階が適していると思われる。 本プロジェクトにおける生成AI利用これらの課題は、業務への生成AIの組み込み方によってその影響が大きく変わってくるため、一概に基本設計以降で生成 建築設計アシストAI「AiCorb」開発の経緯大林組は2017年にシリコンバレーにオープンイノベーションを活性化することを目的とした新拠点Obayashi SVVL( Silicon Valley Ventures and Laboratory)を創設し、Obayashi Challengeと称したイベントを実施した ここでは建設業が解決すべき課題に対して現地スタートアップなどからソリューションを募集し、「AIを活用した自動設計」という課題に対して選ばれたのが本プロジェクトである。

AiCorbの使い方本プロジェクトでは、AiCorbと名付けた建築設計アシストAIツールを開発している。 現在構築しているAiCorbを取り入れた設計業務としては、顧客からの要望を受けた後、まずHyparでボリュームスタディーを行う。

AiCorbに期待する効果以上のようなプロセスにより、設計者は効率よくさまざまな案を可視化しながら検証することができ、発注者側も具体的な形として設計案を確認できるようになるため、従来よりも早期に発注者の具体的な要望を引き出すことができる。 実用に向けた課題と今後の展望建築設計利用における生成AIの課題生成AIは急速な発展を遂げており、今後も継続的な性能向上が実現されていくことが予想される。 AiCorbの今後の展望本プロジェクトでは、建築設計特化の生成AIを開発しており、現在のところ特にスケッチからさまざまなデザインを提案することに主眼を置いている。 おわりにChatGPTなど一部の生成AIは既に企業で活用されるまでになったが、画像生成AIに端を発した高性能な生成AIの一般公開は、始まってからまだ1年程度しかたっていない。 株式会社大林組 技術研究所 生産技術研究部 副課長

中林 拓馬

設計本部 アジア建築設計 部長

辻 芳人

建設ITガイド 2024 特集2 建築BIM  |

Arent、AIクラウド工程管理「PROCOLLA(プロコラ)」工事進捗の「見える化」を加速させる「実績登録・出来高曲線機能」を新たにリリース

Arent、AIクラウド工程管理「PROCOLLA(プロコラ)」工事進捗の「見える化」を加速させる「実績登録・出来高曲線機能」を新たにリリース