書籍版「建設ITガイド」に掲載した特集記事のバックナンバーです。

大学におけるBIM教育の先進事例 「広島工業大学 建築デザイン学科」 -アナログとデジタルの両端から建築のリアルを捉える-

|

2021年9月4日

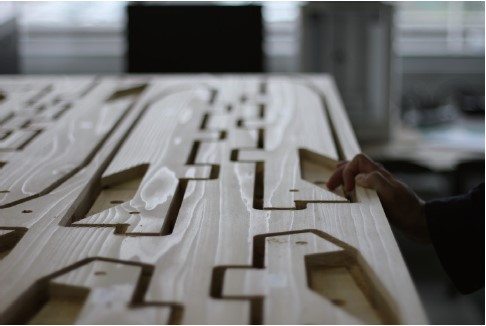

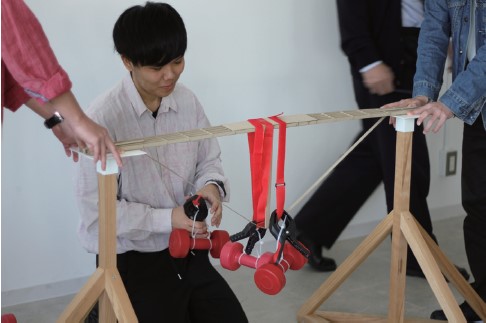

カリキュラムの新たな柱建築デザイン学科では、「建築」を軸とし、「インテリア・木工」と「デジタルデザイン」を新たな柱として加えた。これら2つの柱を加えた理由は、現在の建築教育において、木材などのリアルな材料に触れるものつくりが少なくなっていること、また日本の建築教育におけるデジタル技術の導入が、海外と比べ著しく遅れていることが挙げられる。今後建築業界にロボットやAIなどが浸透していく段階においては、伝統的な技術を含めた既存のやり方と、最先端の技術の両方を理解し、それぞれの良さを尊重させながら、うまく組み合わせていく人材が重要になってくる。新カリキュラムでは、そのような建築の未来像を見据えた内容といえる。 全ては手から始まる「インテリア・木工」ではこれまでの伝統的なものつくりを学ぶために、本格的な木工機械を取りそろえた「木工房」を整備し、そこで1年生の最初の設計演習として『デザインワークショップ』をスタートする。この授業の初回は、入学直後の1年生を対象とした新入生オリエンテーションにて実施する。同オリエンテーションでは、広島県木材組合連合会や広島の家具メーカー協力の下、午前中に広島近郊の山林に行き、間伐材の伐採を体験する。午後は製材所を訪れて丸太が製材に変わる過程を、夕方には家具工場で製材が木製家具になる過程を学び、日ごろ何気なく使っている椅子や机などが、山林からどのようなプロセスを経てわれわれの手に届いているのかを体験する。そこから3カ月かけて、木製ベンチのデザイン・設計、ならびに制作を行う内容となっている。 世界との溝を埋めるデジタルデザイン教育本学科のデジタルデザイン教育は、『コンピュテーショナルデザイン(1年後期)』『デジタルファブリケーション(2年前期)』『BIM実習(2年後期)』の、「デジタルファブリケーションラボ」にて実施する3つの授業が中心となっている。日本の建築教育においては、まだまだデジタルvsアナログの議論が収束しそうにないが、そんな間にも海外の大学との差が大きくなりつつある。また、建築業界はBIMへのシフトが加速しており、絶対的な人材の不足が大きな課題になっている。今後の変化に対応すべく、建築を学ぶ学生はデジタルとアナログを横断するコンピュテーショナルな思考を養い、つくりながら考える力を身に付ける必要がある。そのような力を伸ばすために『コンピュテーショナルデザイン』では、国際的なデファクトスタンダードの3DCADとなりつつあるRhinocerosを使い、3 次元で考え、3 次元でデザインする基礎スキルを身に付けるとともに、Grasshopperを使ったパラメトリックモデリングでプログラミングを通したモデリングを学ぶ。その後、『デジタルファブリケーション』では、レーザーカッターやNC加工機といったデジタル加工機を使い、3DCAD上に作られたモデルを模型やモックアップに具現化するスキルを学ぶ。これらデジタル加工機を使ったプロトタイピングを繰り返すことで、コンピューターの中では見えてこない問題を見つけ出すと同時に、材料の特性に触れながら構造的な検討や実際の組み立て方などを考える。そういったデジタルデザインの土台の上にBIMやプログラミングを武器に、日本国内に限らず、世界に飛び出していける技術者を育てる設計教育を目指している。 多角的な視点から建築デザインにトライするまた3年生後期の授業に『デザインスタジオ』がある。これは3年前期の研究室配属以降、研究室ごとに専門的な学びを深めている3年生最後の設計演習である。『デザインスタジオ』では、各教員の専門領域を活動対象にすることで、建築デザイン学科の幅の広さを象徴する授業を目指している。 設計教育の設計ここまで、わが学科の方針や主要科目について概説したが、「設計の科目は?」と思われた方もいると思う。最後に、わが学科における「設計教育の設計」についてまとめたい。 HEΛIOΣ(ヘリオス)アカデミック版を活用したコストプランニング教育建築教育においてコストプランニングの教育が非常に遅れていることは周知の事実である。この原因の一つは、設計教育が構造や材料、設備などと連携が図られていないことに尽きると筆者らは考えている。設計=意匠といった教育を実施している学校・大学は少なくない。 さいごに建築デザイン学科では、従来の設計演習における設計対象を拡大し、展開する全ての設計演習において「リアル」というキーワードを大切に教育に取り組んでいる。 広島工業大学 環境学部 建築デザイン学科 教授 杉田 洋/准教授 杉田 宗

建設ITガイド 2021 BIM/CIM&建築BIMで実現する”建設DX”  |

「工事写真レイヤ化」の活用事例

|

2021年8月10日

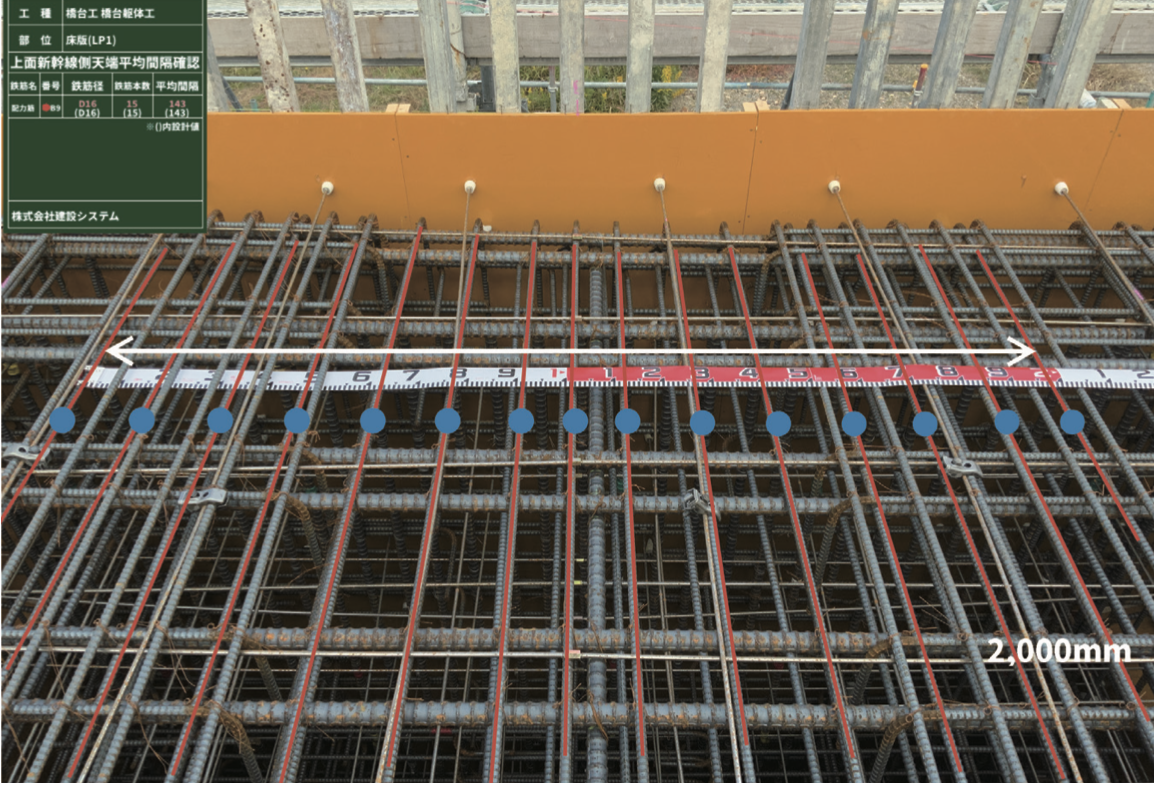

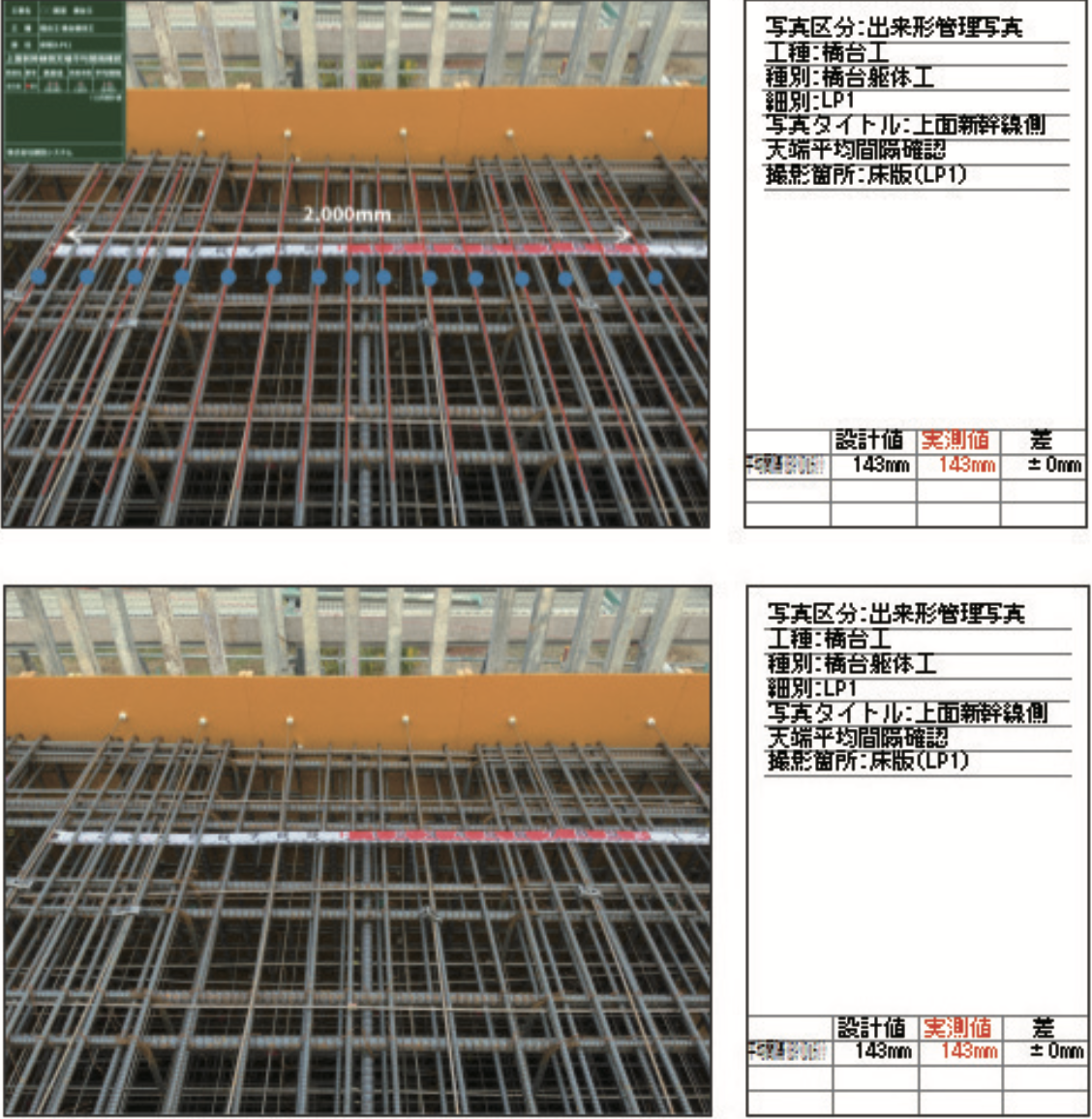

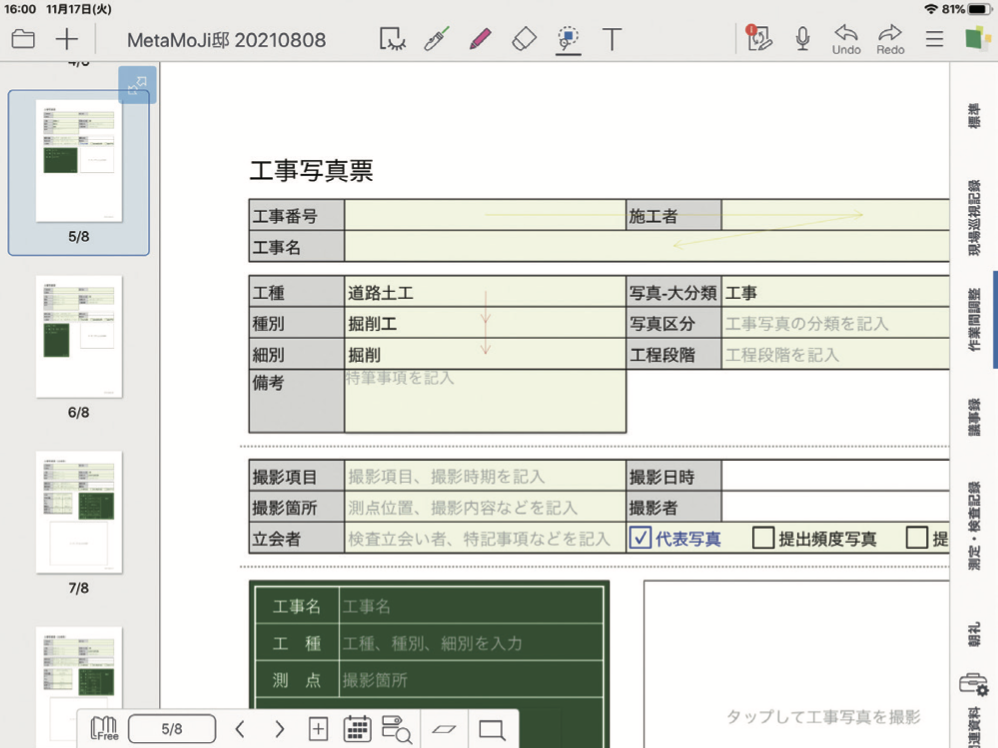

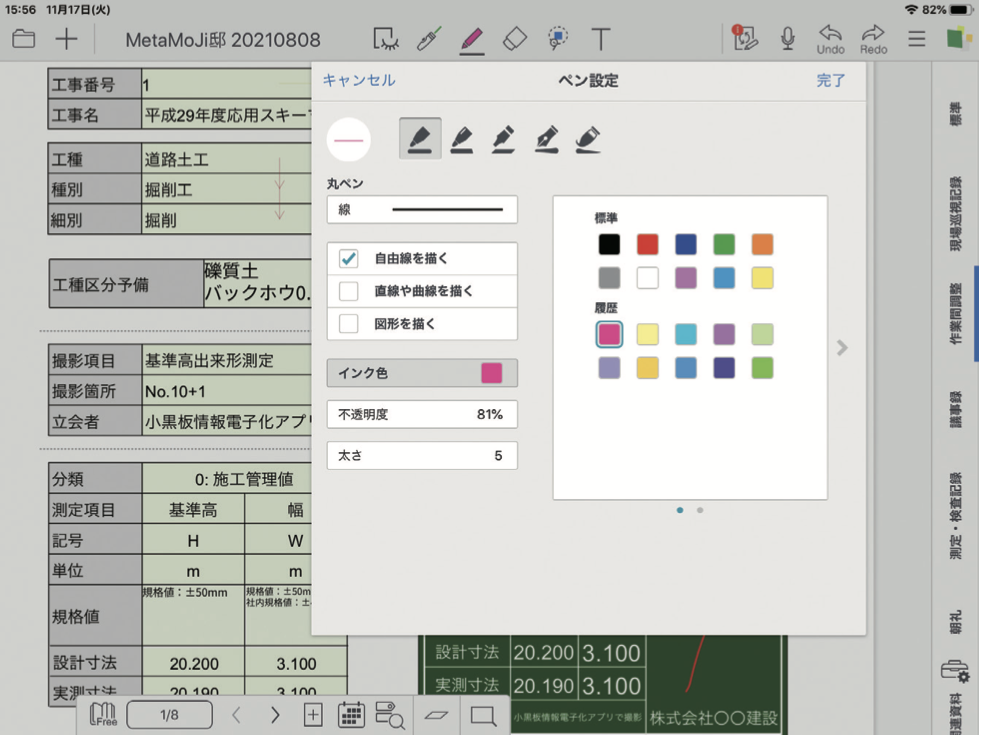

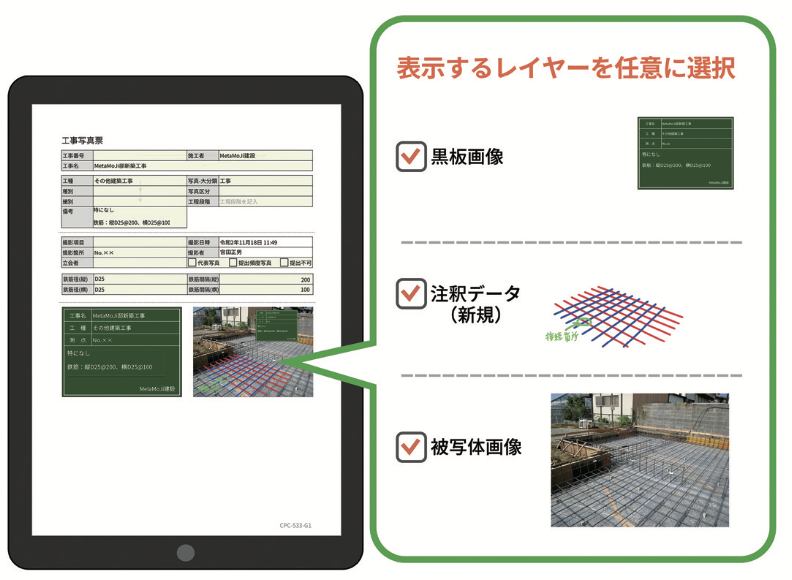

はじめにデジタル工事写真の高度化に関する協議会(2021年4月に法人化予定)では、一般社団法人 日本建設業連合会から、「工事写真レイヤ化」の要望を受け、技術的な検討を進めてきた。度重なる検討の結果、工事写真レイヤ化のファイルフォーマットとして、SVG(「Scalable Vector Graphics」JIS X4197:2012)を採用した。デジタル写真管理情報基準(2020年3月)では、写真のファイル形式が、日本産業規格(JIS)に示される形式であれば納品可能と緩和され、SVGは今後活用が期待される技術である。 配筋検査アプリ SiteBox配筋検査 株式会社 建設システム■配筋検査における工事写真レイヤ化橋梁下部工における工事写真レイヤ化の試行事例(図-1、図-2)を紹介する。 ■電子黒板、電子マーカーのオンオフ機能 「工事写真レイヤ化」により配筋検査業務を効率化できる事例を紹介した。建設システムでは、配筋検査業務の効率化を目指し機能をアップデートしていくとともに、配筋検査以外にも活用できるシーンを拡大し、建設業の生産性向上に寄与していくという。 【工事専用タブレット 蔵衛門pad】 株式会社 ルクレ ■撮影の手間が半減従来、配筋写真などの撮影には、カメラ以外に木製黒板や、配筋を目立たせるためのマーカーが必要だったが、「蔵衛門Pad」では、電子小黒板を画面に投影しながらの撮影が可能だ。さらに、工事写真に「電子マーカー」を描画できるため、「蔵衛門Pad」だけで配筋写真の撮影をすることができる。 ■より発注者へ伝わる工事写真に パソコン用の工事写真管理ソフト「蔵衛門御用達 2021」では、電子マーカー付きの工事写真(SVG形式)と、通常の工事写真(JPEG形式)を 同じ工事写真台帳に取り込むことができる。さらに工事写真台帳では、電子マーカーの表示をオンオフで切り替えられるため、より施工品質が分かりやすく、信ぴょう性のある工事写真台帳の提出が可能だ(図-6)。 【デジタル野帳 eYACHOforBusiness】株式会社 MetaMoJi

■概要 ■レイヤ化による工事写真へのアノテーション eYACHOにはもともとノートに追加した写真上に手書きによる説明を加える機能があるが、工事写真の撮影後に画像を編集すると改ざん検知機能のチェック対象となるため、工事写真については書き込みを許しておらず、検品する側は証明される現場情報を画像そのものから読み取るしかなかった。工事写真レイヤ化に伴い、次版のeYACHOでは写真撮影と信ぴょう性適用処理の間に注釈(アノテーション)を作成する機能を追加(図-8)。電子納品向け工事写真そのものに補助線や説明文、どこが注目箇所かを書き込むことができ、納品側・検品側双方のコミュニケーションコストを低減する。 ■「写真にそのまま書ける」手書きの直感性 ■確認したいレイヤだけを表示 デジタル工事写真の高度化に関する協議会

【出典】 建設ITガイド 2021 BIM/CIM&建築BIMで実現する”建設DX”  |

デジタル写真管理情報基準の改定について -工事写真のレイヤが可能に-

|

2021年8月5日

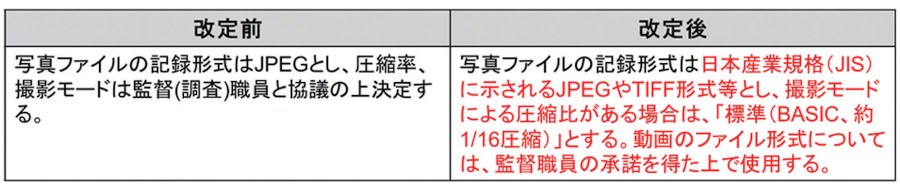

はじめに国土交通省の土木工事においては、工事着手前および工事完成、また、施工管理の手段として各工事の施工段階および工事完成後目視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を写真管理基準(案)に基づき撮影し、提出するものとされている。 工事写真のレイヤ化について工事写真のレイヤ化とは、撮影した写真の映像データに黒板の画像や注釈画像を個々に別レイヤとして重ね合わせることにより、写真に情報を重ね合わせることができる技術である。なお、工事写真および電子小黒板についてはおのおの異なるレイヤとすることにより、それぞれの信ぴょう性を確保するものとし、注釈画像のレイヤのみ変更可能な領域とする。 「デジタル写真管理情報基準」の改定デジタル写真管理情報基準においては、従来は写真ファイルの記録形式は「JPEG」とされていたが、令和2年3月の改定により、写真のファイル形式を「J PEGやTI FF形式等」と変更した。これにより、レイヤ化した工事写真のファイル形式(SVG)による提出を可能とした(表-1)。 おわりに今回の「デジタル写真管理情報基準」の改定においてはファイル形式による制限をなくすことにより、工事写真のレイヤ化を可能とした。 今後も同様にICTを活用した新たな技術の実装化が進み、工事における生産性向上や品質確保に寄与することを期待する。また、今後は画像データの活用に加え、映像データの活用や3次元点群データの活用、BIM/CIMとの連携により、より一層の建設現場における生産性革命が進むことを期待したい。 国土交通省 大臣官房 技術調査課

建設ITガイド 2021 BIM/CIM&建築BIMで実現する”建設DX”  |

国土交通省が推進するインフラ分野のDX

|

2021年7月26日

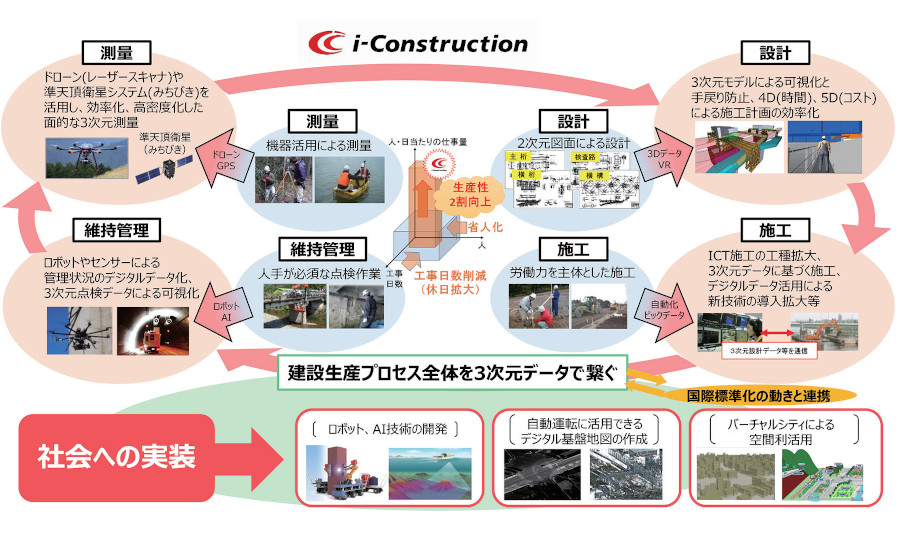

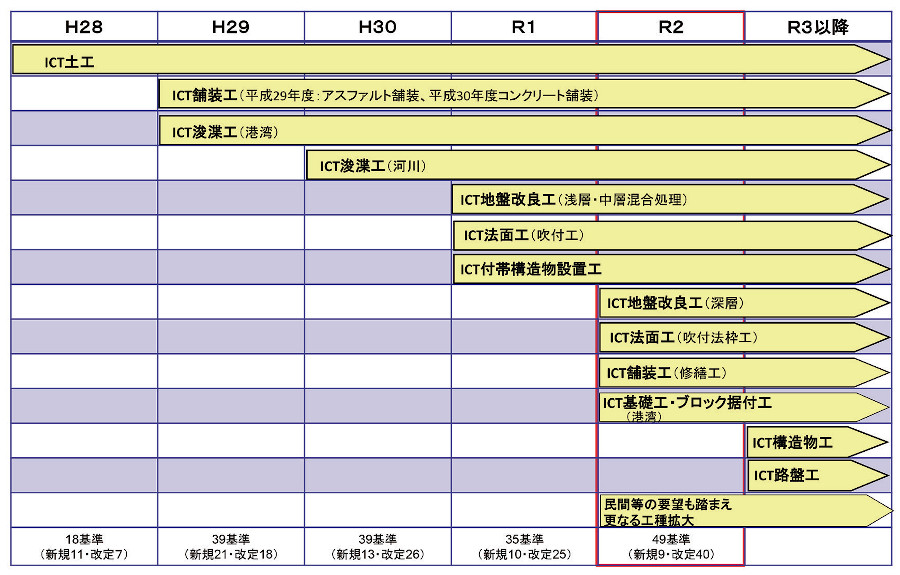

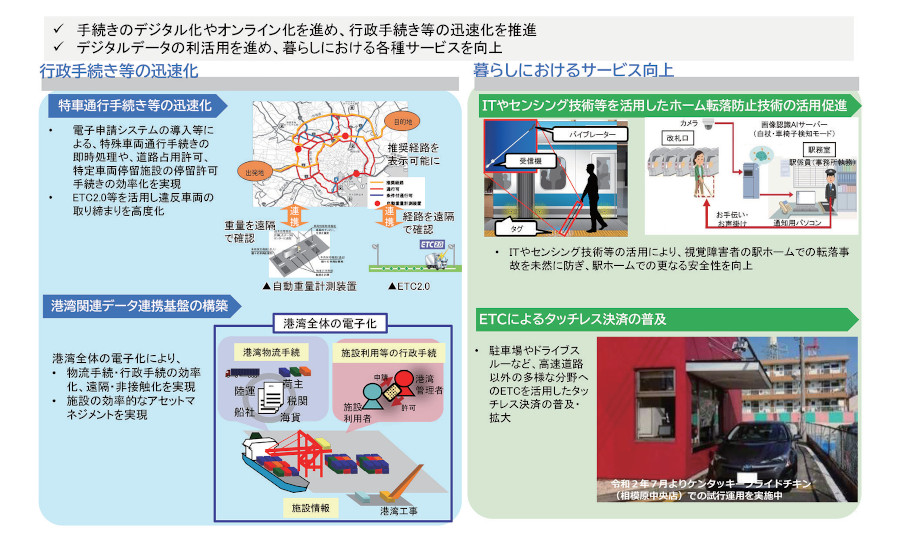

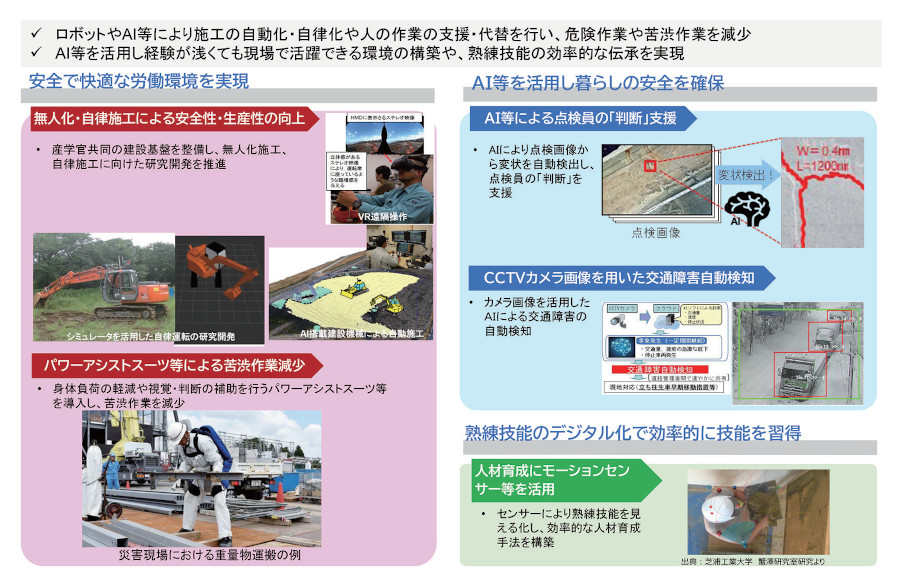

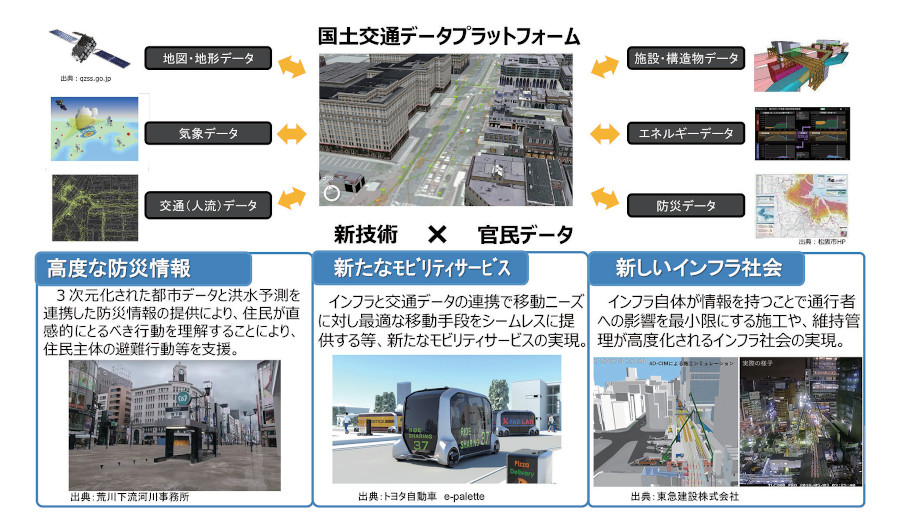

はじめにインフラ分野においては、今後深刻な人手不足が進むと懸念される一方で、災害対策やインフラの老朽化対策の必要性は高まっている。こうした課題に対応するため、国土交通省では、ICT技術の活用等による建設現場の生産性向上を目指すi-Constructionに、2016年度から取り組んできた。 Society5.0の実現による新たな日常の構築新型コロナウイルス感染症の流行は、その中心地を、中国から米国・欧州、中南米・アフリカへと移しながら世界規模に拡大しており、この影響は広範で長期にわたる。感染症が収束したポストコロナの世界は、新たな世界、いわゆる「ニューノーマル」へと移行するとの見方が強い。 データとデジタル技術を活用したインフラ分野の変革~インフラ分野のDX~インフラ分野におけるデータとデジタル技術の活用は、2016年度より建設現場の生産性を高めるため、ICT施工やBIM/CIM(Building/Construction Information ModelingManagement)をはじめとする3 次元データの活用等、i-Constructionを推進してきた。将来的には、測量から設計、施工、維持管理に至る建設プロセス全体を3次元データでつなぎ、新技術、新工法、新材料の導入、利活用を加速化することを目指している。さらに、事業全体にわたる関係者間で情報を共有することにより、一連の建設生産システムにおける受発注者双方の業務効率化・高度化が期待される(図-1)。 これまでの成果として、例えば、調査・測量、設計、施工、検査等のあらゆる建設生産プロセスにおいてICTを全面的に活用する取り組み(ICT活用工事)では、国土交通省において、図-2のように必要な積算や技術基準等の整備を進めてきた。令和元年度の取り組み状況は、令和元年度末時点において、直轄工事におけるICT活用工事の公告件数2,397件のうち1,890件の、約8割で実施している。ここに、ICT活用工事とは、以下に示すICT活用における施工プロセスの各段階においてICTを全面的に活用する工事である。 インフラ分野のDXの具体的取り組み去る令和2年10月19日に第2回インフラ分野のDX推進本部を開催し、インフラ分野のDX施策概要を公表した。この中で、大きく4つの方向性で取り組みを推進することとしている(図-3)。 1点目は、「行政手続きや暮らしにおけるサービスの変革」である。 これは、デジタル化による行政手続き等の迅速化や、データ活用による各種サービスの向上を図る取り組みである。 具体的には、特車通行手続き等の迅速化や港湾関連データ基盤の構築等による行政手続きの迅速化に加え、ITやセンシング技術等を活用したホーム転落防止技術の活用やETCによるタッチレス決済の普及等に取り組むこととしている(図-4)。 2点目は、「ロボット・AI 等の活用で人を支援することによる、現場や暮らしの安全性の向上」である。 これは、ロボットやAI等の活用により危険作業や苦渋作業の減少を図るとともに、経験が浅くても現場で活躍できる環境の構築や、熟練技能の効率的な伝承等に取り組むこととしている。 具体的には、無人化・自律施工による安全性・生産性の向上やパワーアシストスーツ等による苦渋作業の減少による安全で快適な労働環境の実現、AI等による点検員の判断支援やCCTVカメラ画像を用いた交通障害自動検知等によるAI等を活用した暮らしの安全確保、人材育成にモーションセンサー等を活用するなど熟練技能をデジタル化した効率的な技能習得等の取り組みである(図-5)。 3点目は、「デジタルデータを活用した仕事のプロセスや働き方の変革」である。 これは、調査・監督検査用務における非接触・リモートの働き方の推進や、データや機械の活用により日常管理や点検の効率化・高度化を図る取り組みである。 具体的には、衛星を活用した被災状況把握等による調査業務の変革、画像解析や3次元測量等を活用した監督検査の効率化やリモート化に加え、AI活用や技術開発により点検・管理業務の効率化等を図る取り組みである(図-6)。 4点目は、「DXを支えるデータ活用環境の実現」である。これは、スマートシティ等と連携し、データの活用による社会課題の解決策の具体化に加え、その基盤となる3次元データの活用環境を整備する取り組みである。 具体的には、都市の3次元モデルを構築し、各種シミュレーションによるユースケースの開発に加え、データ活用の共通基盤となる位置情報の基盤整備、さらには3次元データの保管・活用や通信環境の整備等を進める取り組みである(図- 7) おわりに以上、国土交通省が推進しているインフラ分野のDXの取り組みについて紹介した。コロナを契機に時代の転換点を迎える中、陸海空のインフラの整備・管理により国民の安全・安心を守るという使命と、より高度で便利な国民サービスの提供を担う国土交通省が、省横断的に取り組みを進め、社会を変革する先導役となることを目指していきたい。 国土交通省における所管分野のDXの推進と合わせて、省内各分野のデータとの連携を進めるとともに、官民からさまざまな提案を募り、利活用方策を具体化して発信を行うことにより、プラットフォームを活用した価値の創造にも取り組んでいきたい。 データとデジタル技術の活用により、インフラ分野における変革を加速すべく、部局の垣根を越え、省一丸となり取り組みを進める所存である。 [参考文献] 1)経済財政運営と改革の基本方針2020 (令和2年7月17日閣議決定) 国土交通省 大臣官房 技術調査課 課長補佐 中西 健一郎

建設ITガイド 2021 BIM/CIM&建築BIMで実現する”建設DX”  |

国土交通省直轄土木工事における遠隔臨場の試行について

|

2021年7月19日

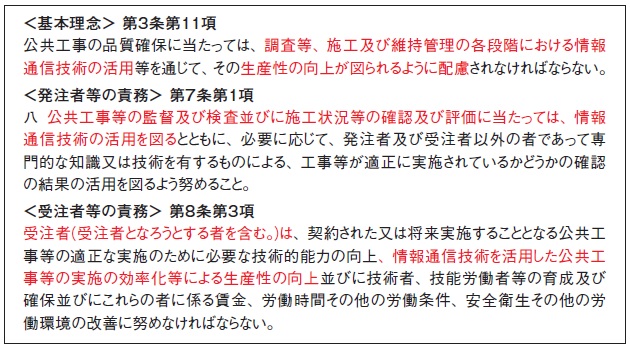

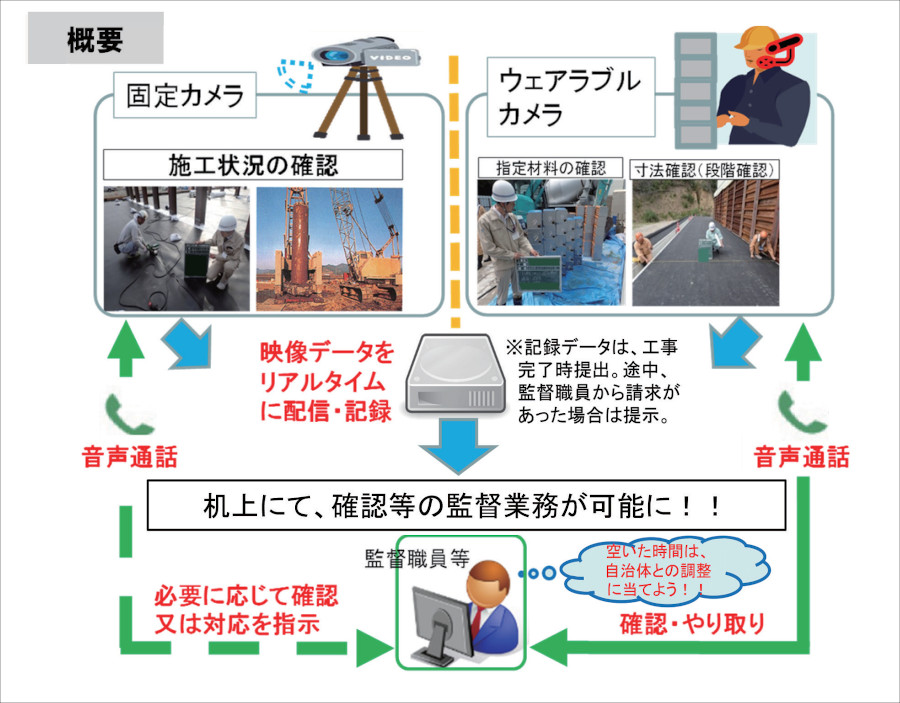

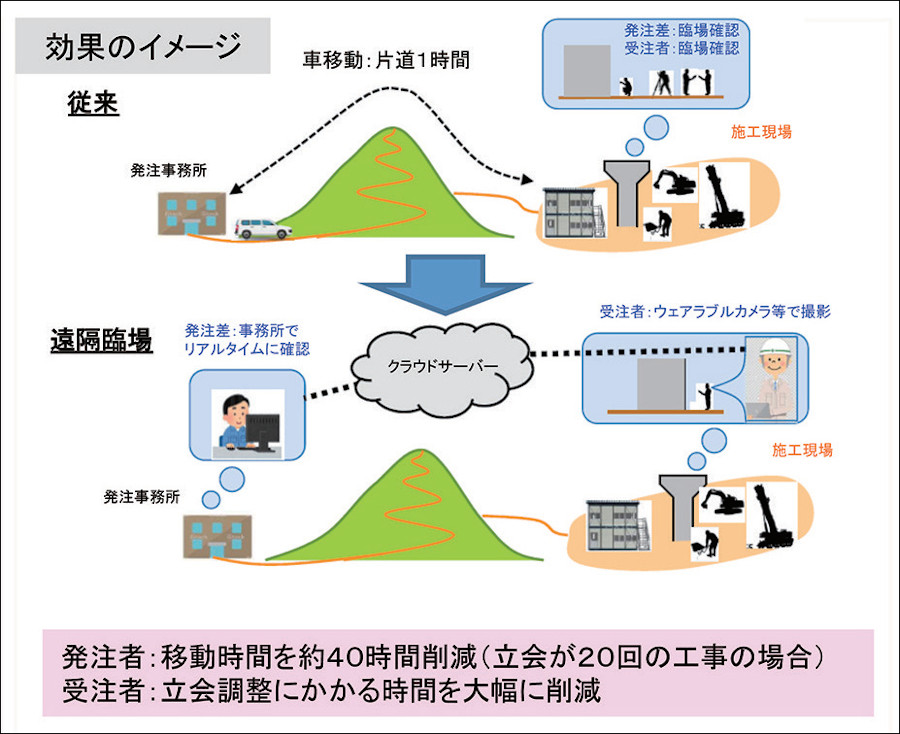

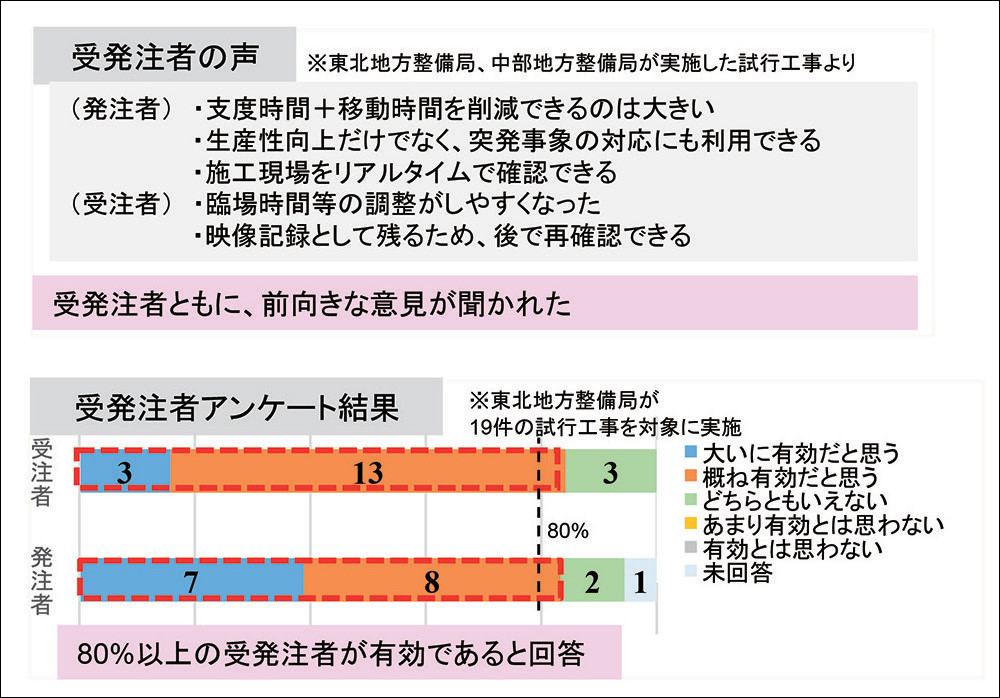

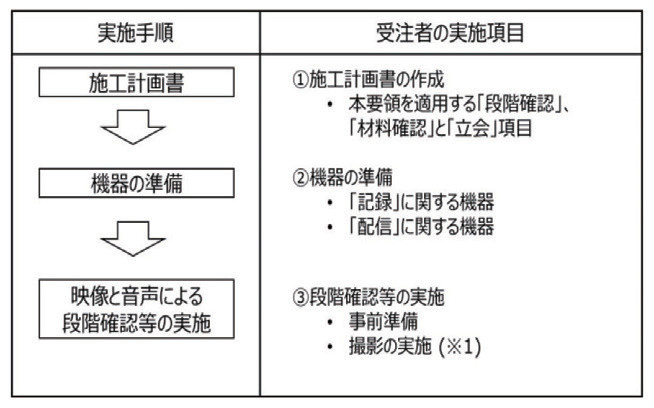

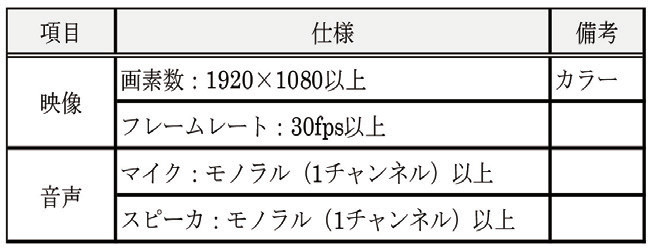

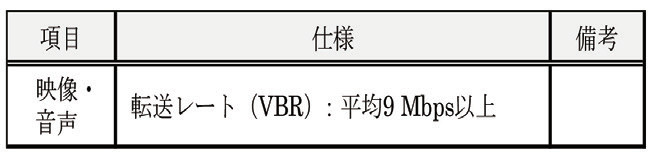

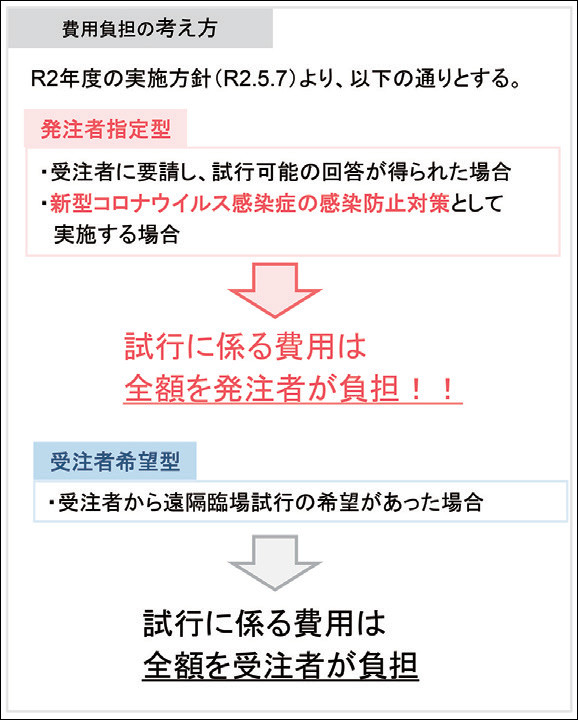

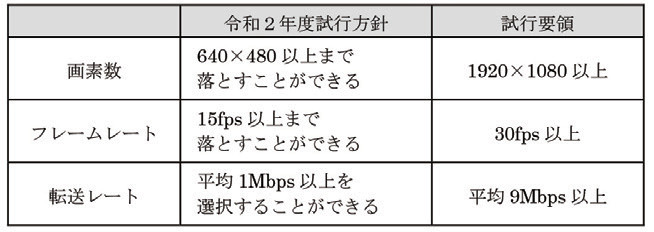

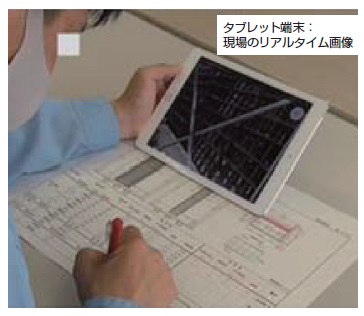

はじめに人口減少社会を迎えた現在、建設産業は働き手の減少を上回る生産性の向上等が求められている。また、建設業就業者数の高齢化が進行し、中長期的な担い手の確保・育成等に向けての、働き方改革を進めることも重要な施策となっている。 改正品確法と情報通信技術の活用公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)は、公共工事の品質確保に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、 公共工事の品質確保の促進に関する基本的事項を定めることにより、公共工事の品質確保の促進を図り、国民の福祉の向上および国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている。 監督検査における情報通信技術の活用の検討施工データの改ざんなど不正行為を抑制・未然に防ぐとともに、現場での確認作業の効率化に寄与することを期待できるものとして、施工状況の映像記録の保存、施工データの自動計測やクラウド管理等のICT(IoT)の導入を検討している。 建設現場における遠隔臨場の試行『遠隔臨場』とは、ウェアラブルカメラ等による映像と音声の双方向通信を使用して「段階確認」、「材料確認」と「立会」を行うものである。遠隔臨場の効果としては、発注者は事務所・出張所・詰め所等から施工現場への往復の移動時間を削減することができる。また、受注者は監督員の臨場における日程調整や立会待ちによる施工時間のロスを防ぐことができるため、両者にとっての業務効率化に寄与すると考えられる。図-2、3に概要と効果のイメージを示す。 遠隔臨場については、平成29年度から東北地方整備局において一部の工事で試行を開始し、平成30年度からは中部地方整備局においても試行を実施している。その結果、受注者における「段階確認に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」や発注者(監督員)における「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」等の有用性が確認されたため(図-4)、令和2年3月に「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領(案)」(以下、「試行要領」という)、「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査試行要領(案)」(以下、「監督要領」という)を策定し、直轄土木工事の「段階確認」、「材料確認」と「立会」において、遠隔臨場を試行ができるようにした。 本要領は、遠隔臨場を適用するにあたり、受発注者の作業効率化を図るとともに、契約の適正な履行として施工履歴を管理するために、以下の事項について適用範囲や具体的な実施方法と留意点等を示したものである。 ・適用の範囲 ・遠隔臨場に使用する機器構成と仕様 ・遠隔臨場による段階確認等の実施および記録と保管 1)適用範囲遠隔臨場の機器を用いて、『土木工事共通仕様書(案)』に定める「段階確認」、「材料確認」と「立会」を実施する場合に適用する。 2)使用機器と仕様遠隔臨場に使用するウェアラブルカメラ等の機器は受注者が準備、運用するものとする。 映像と音声を送信しモニターで確認するシステムは、複数の通信機器などのメーカーがクラウドも含めたシステムを構築しているので、受注者がどの会社を選定するかは自由である。また、試行ではウェアラブルカメラと撮影状況の確認用に手元にモニターをセットしている事例がある。 3)実施段階確認等を行う箇所については、受注者がウェアラブルカメラ等により撮影した映像と音声を監督職員等へ同時配信を行い、双方向の通信により会話しながら監督職員が指定して確認する。 4)記録と保存受注者は、遠隔臨場の映像と音声を配信するのみであり、記録と保存を行う必要はないとして書類の省力化を図っている。 5)留意事項工事記録映像の活用に際しては、画面や音声に移るプライバシーに関しての特有の問題があるので留意する必要がある。 6)令和2年度における遠隔臨場の試行令和2年度においては、遠隔臨場の試行拡大と新型コロナウイルス感染拡大防止のため、遠隔臨場により取り組みやすくなるように「建設現場における遠隔臨場の令和2年度の試行方針」(以下、「令和2年度方針」という)を策定した。 また、“映像と音声の「撮影」に関する仕様”および“映像と音声の「配信」に関する仕様”については、それぞれ試行要領に示す仕様から変更することを可としており、より試行に取り組みやすくなるようにした(表-1)。 令和2年度においては、全国の直轄工事現場で560件程度の試行工事を実施する予定(令和2年9月末時点)であり、全国的に積極的に、遠隔臨場の試行に取り組まれている。

おわりに令和2年は、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言時に河川や道路などの公物管理、公共工事については事業の継続が求められ、受発注者双方においてテレワークの推進や「三つの密」の回避等の感染防止対策を徹底することとして対応しているが、建設現場におけるリモート・非接触といった視点では、遠隔臨場の活用は有効であり、引き続き積極的な活用を求めている。 国土交通省 大臣官房 技術調査課

建設ITガイド 2021 BIM/CIM&建築BIMで実現する”建設DX”  |

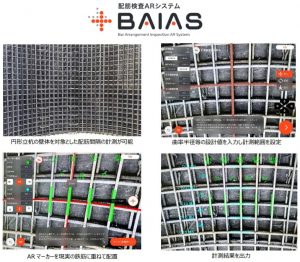

GRIFFY、配筋検査ARシステム「BAIASⓇ」 に新機能「円弧計測モード」を搭載

GRIFFY、配筋検査ARシステム「BAIASⓇ」 に新機能「円弧計測モード」を搭載