書籍版「建設ITガイド」に掲載した特集記事のバックナンバーです。

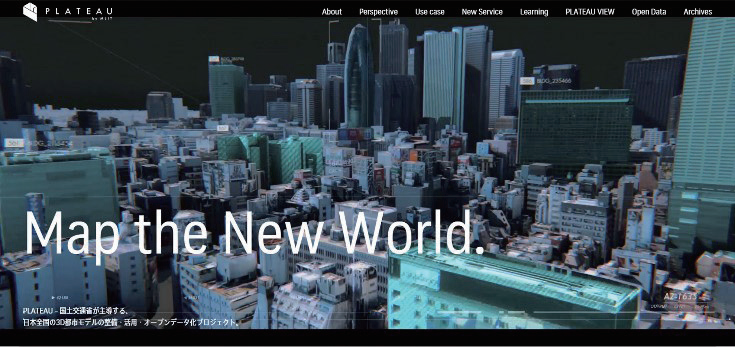

3D都市モデルの整備・活用・オープンデータ化プロジェクト(Project PLATEAU)

|

2022年8月25日

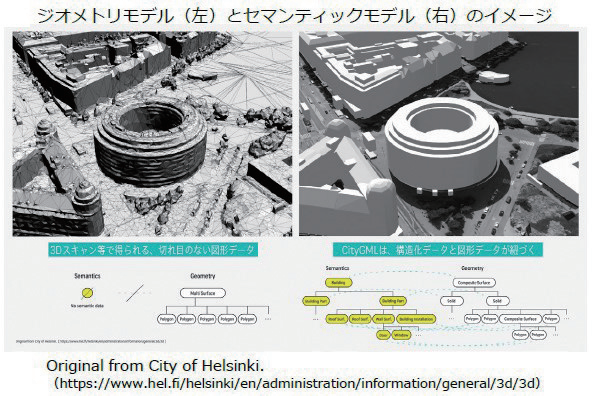

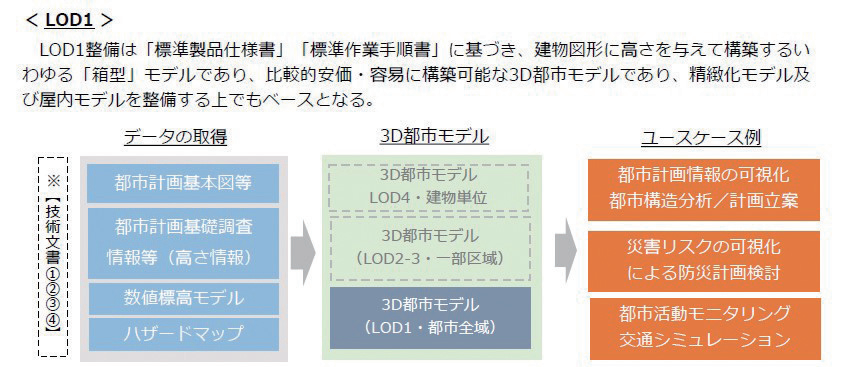

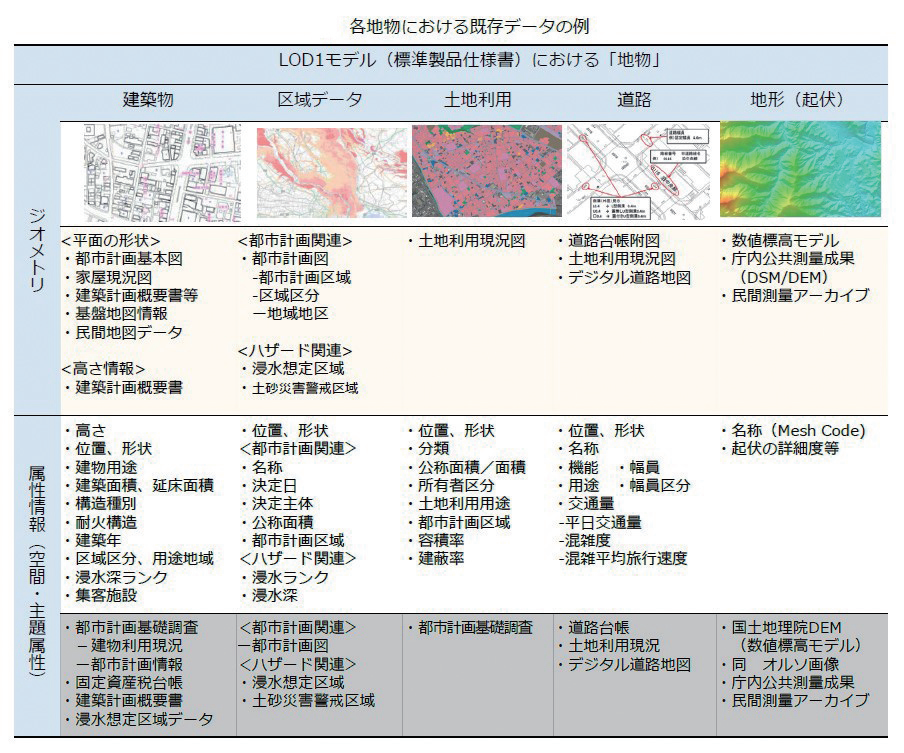

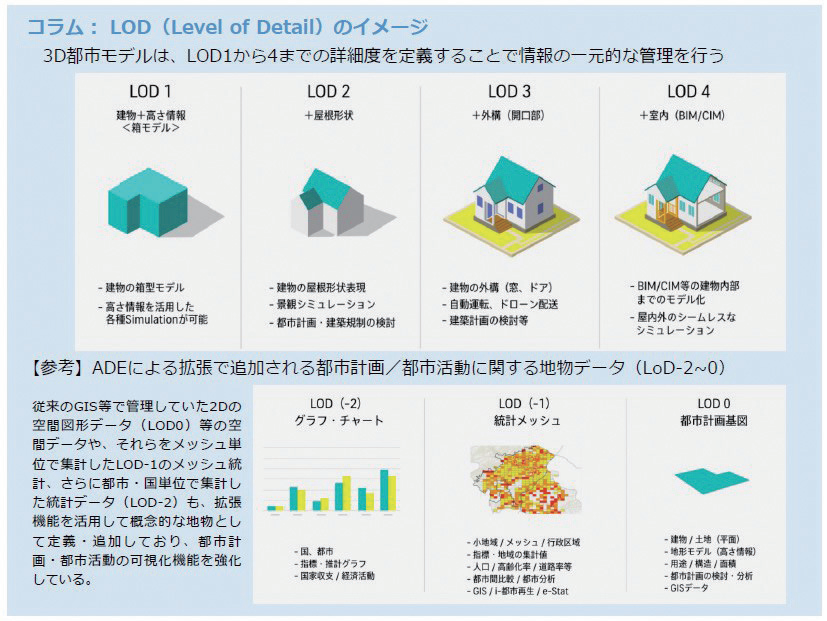

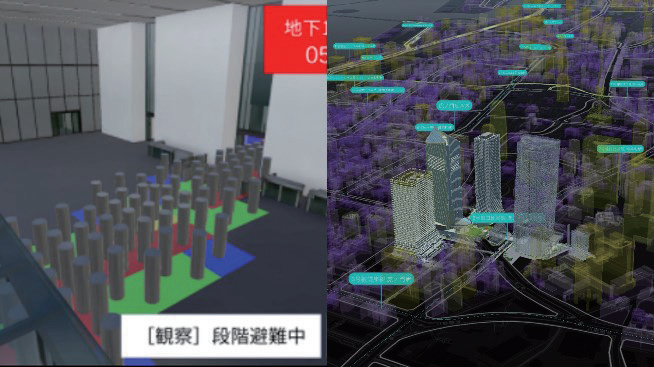

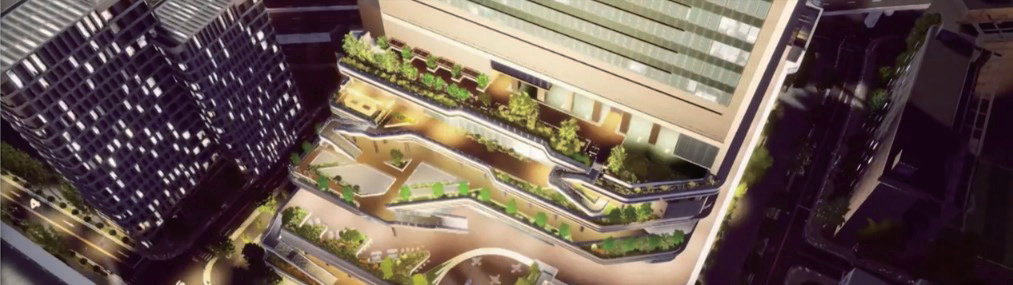

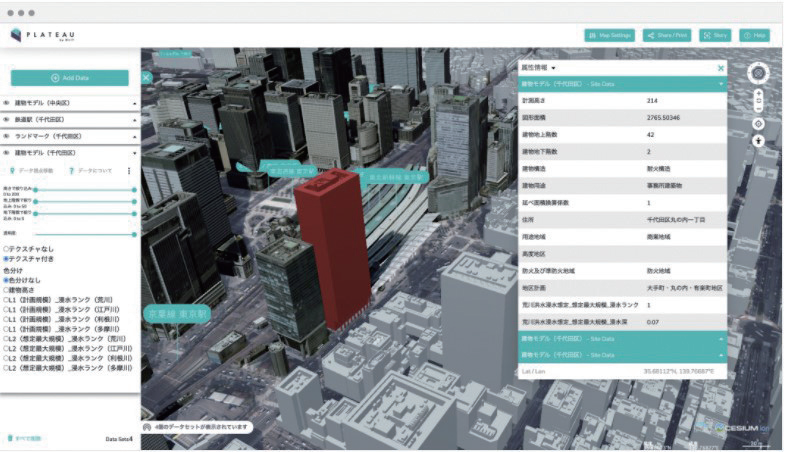

はじめに現在、政府では、サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムを構築することにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会「Society5.0」を実現すべく取り組んでいる。 Project PLATEAUの概要(1)「3D都市モデル」とは何かPLATEAUでは、都市空間のデジタルツインあるいはまちづくりのDXを実現するための中核となる概念として、「3D都市モデル」を定義している。 (2)「3D都市モデル」の整備前述のとおり、2020年度のProject PLATEAUでは、東京23区をはじめ全国56都市を対象に3D都市モデルのデータ整備を実施した。

(3)ユースケース開発Project PLATEAUでは、多様な領域での活用ポテンシャルを実証するため、各種実証実験やフィージビリティスタディ(実証可能性調査)を実施している。 (4)ムーブメントの惹起PLATEAUでは、官民の幅広いプレーヤーや技術ホルダに関心を持っていただき、3D都市モデルの整備・活用のムーブメントを全国へと広げていくため、プロジェクトに関する情報発信に力を入れている。

おわりに-今後の展開PLATEAUの取り組みはまだ始まって間もない黎明期にあり、今後は、全国の地方公共団体等と連携し、整備・更新の動きを活性化していく必要がある。

国土交通省 都市局 都市政策課 再構築政策企画係長

菊地 駿志

建設ITガイド 2022 特集1 建設DX、BIM/CIM  |

国土交通省が推進するインフラ分野のDX

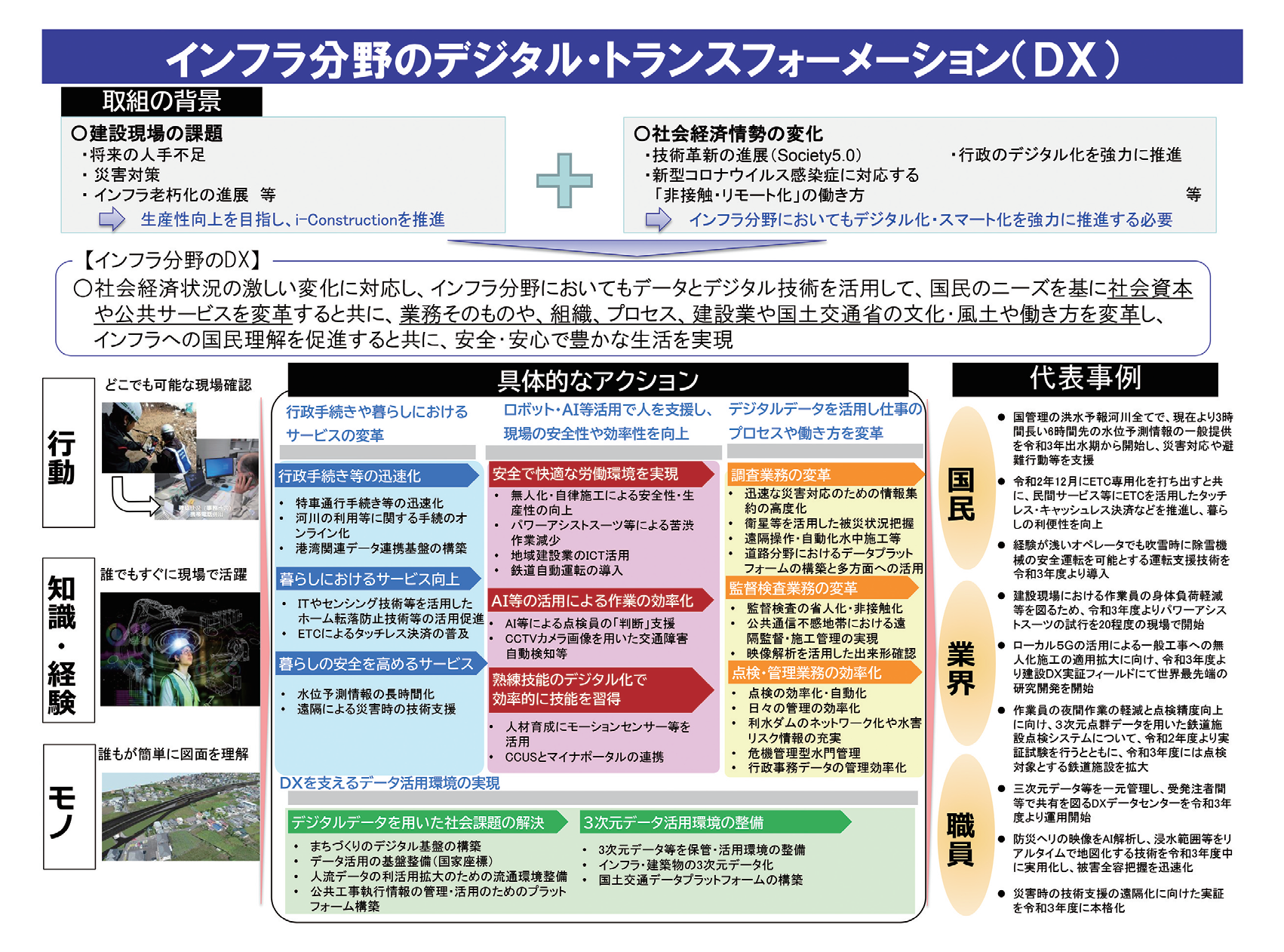

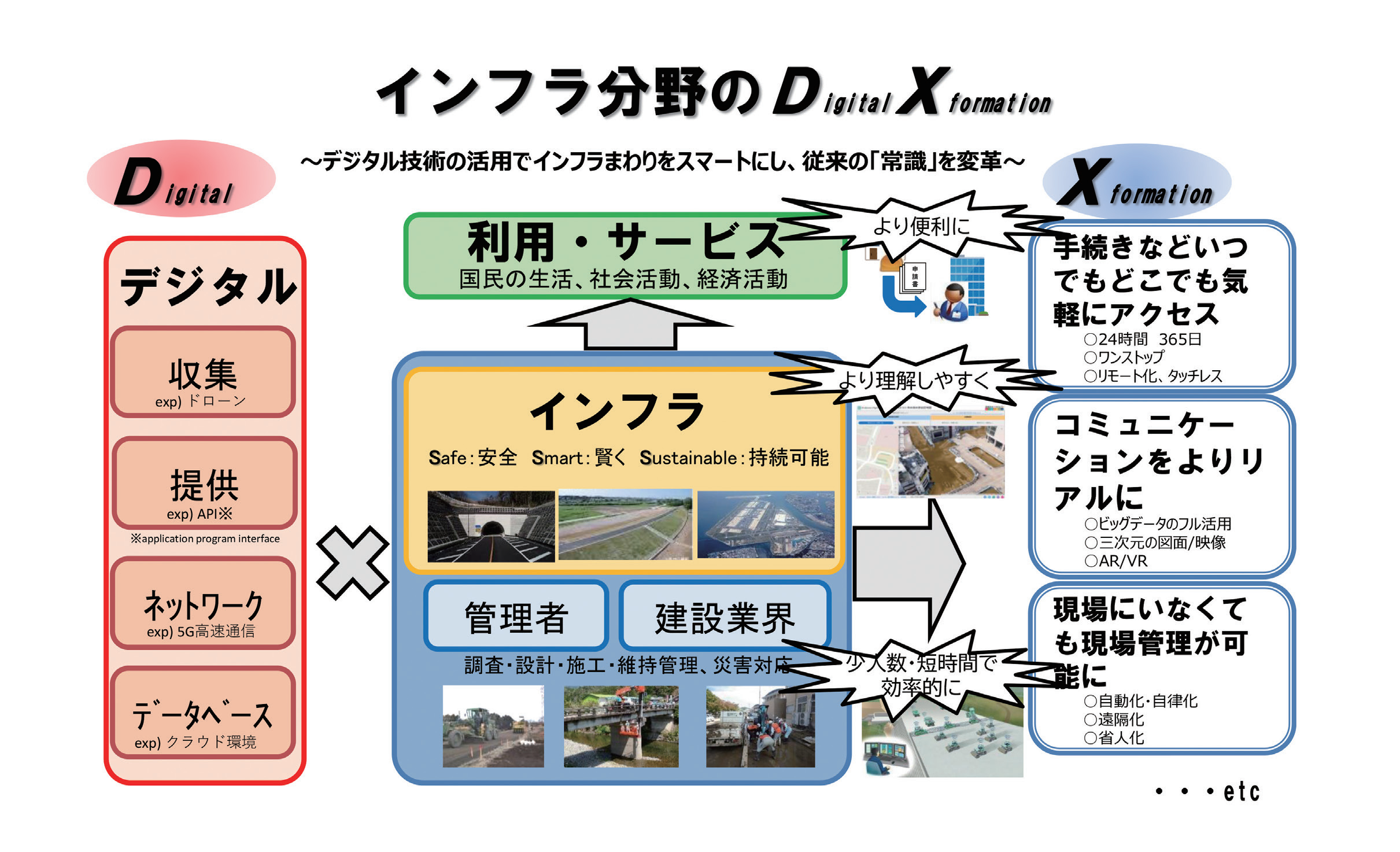

はじめにわが国は、現在、人口減少社会を迎えており働き手の減少を上回る生産性の向上などが求められている。

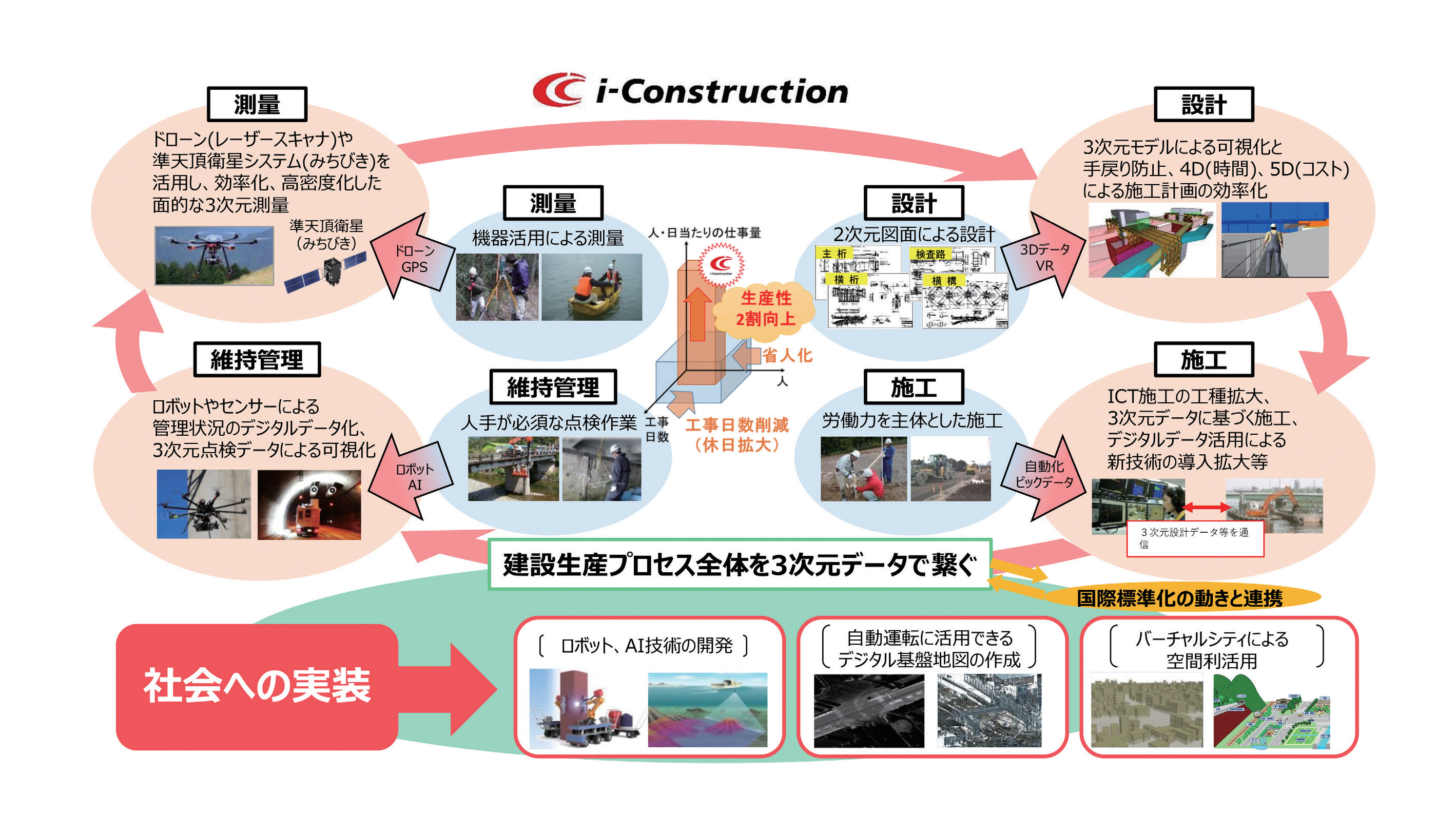

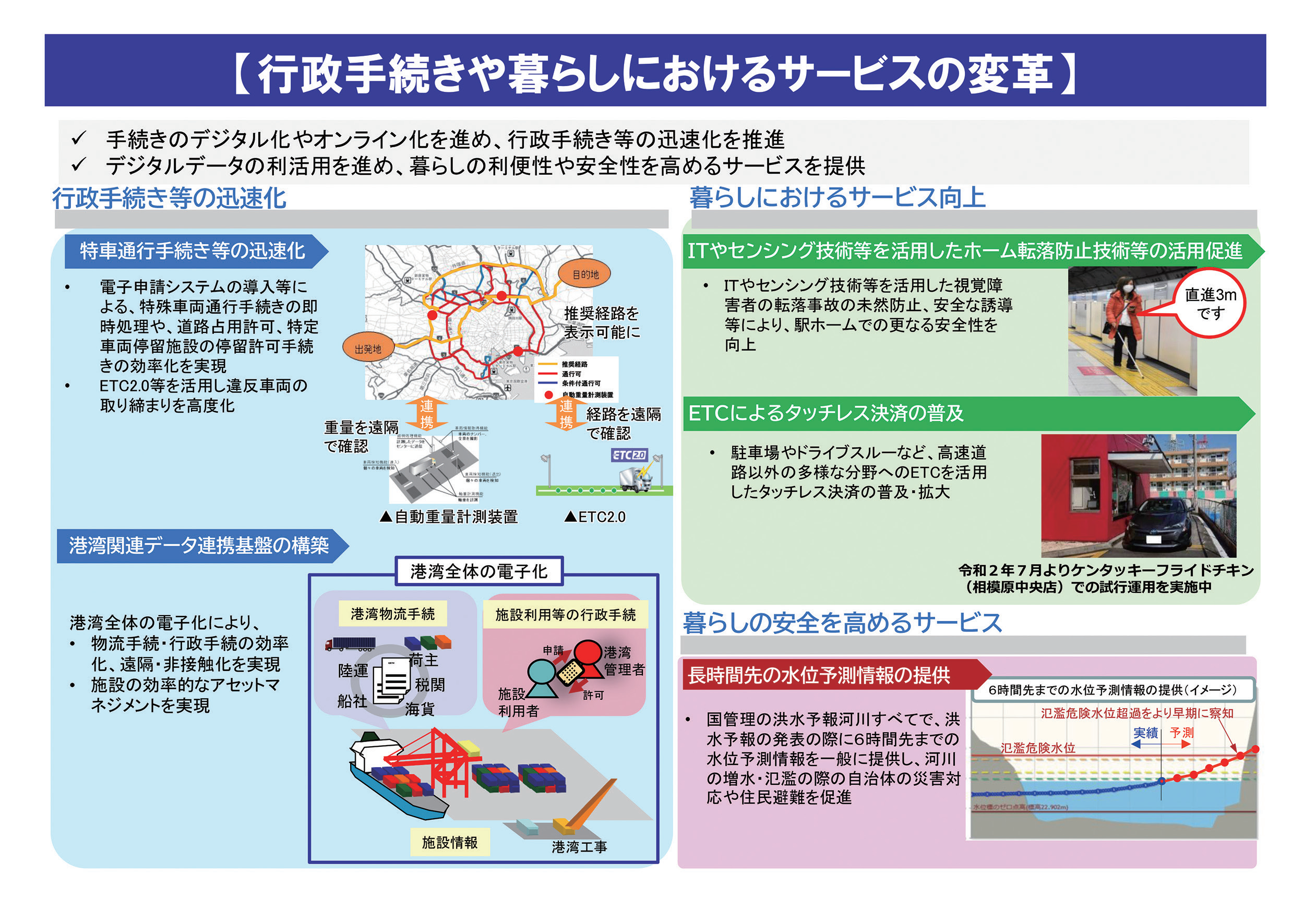

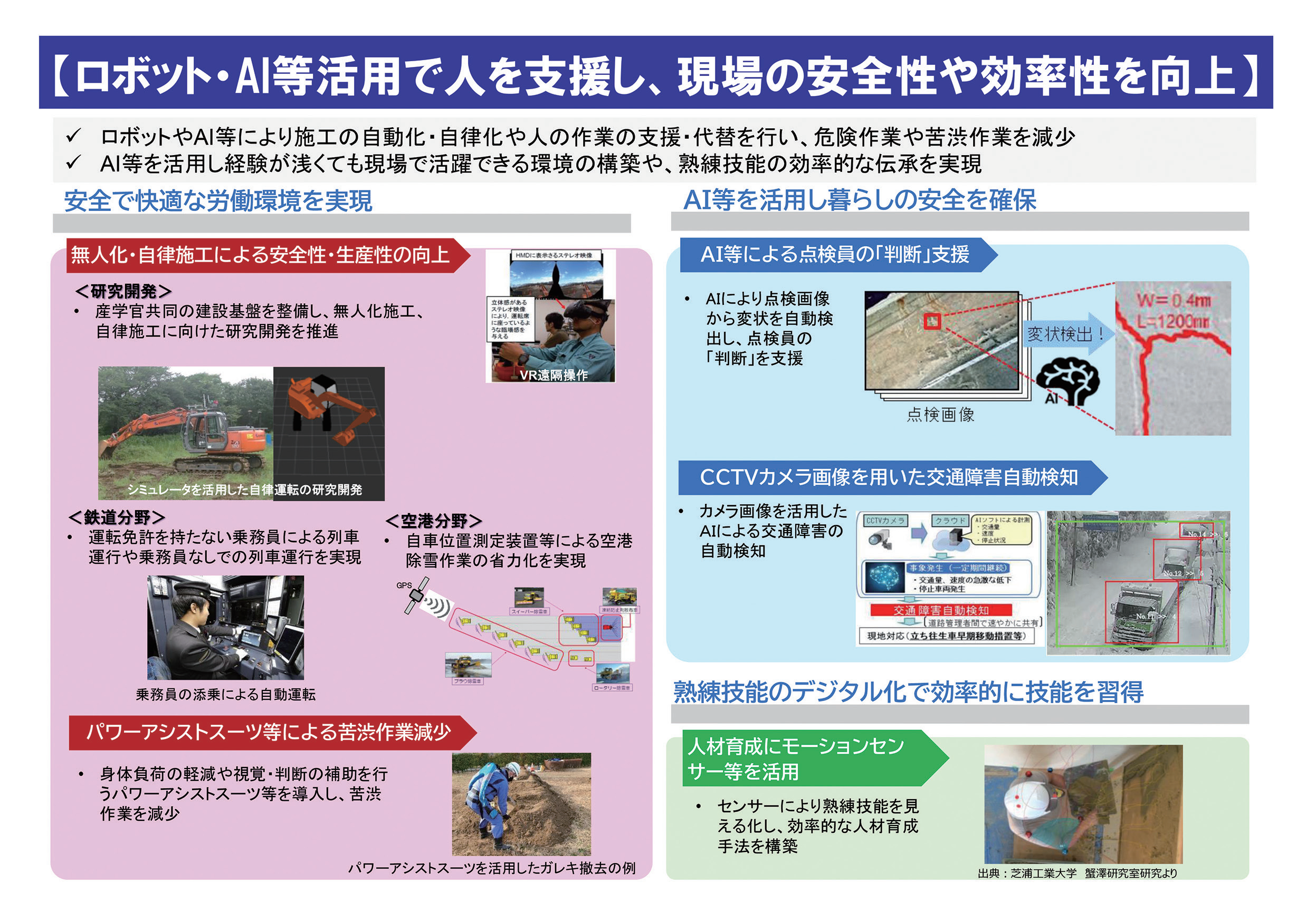

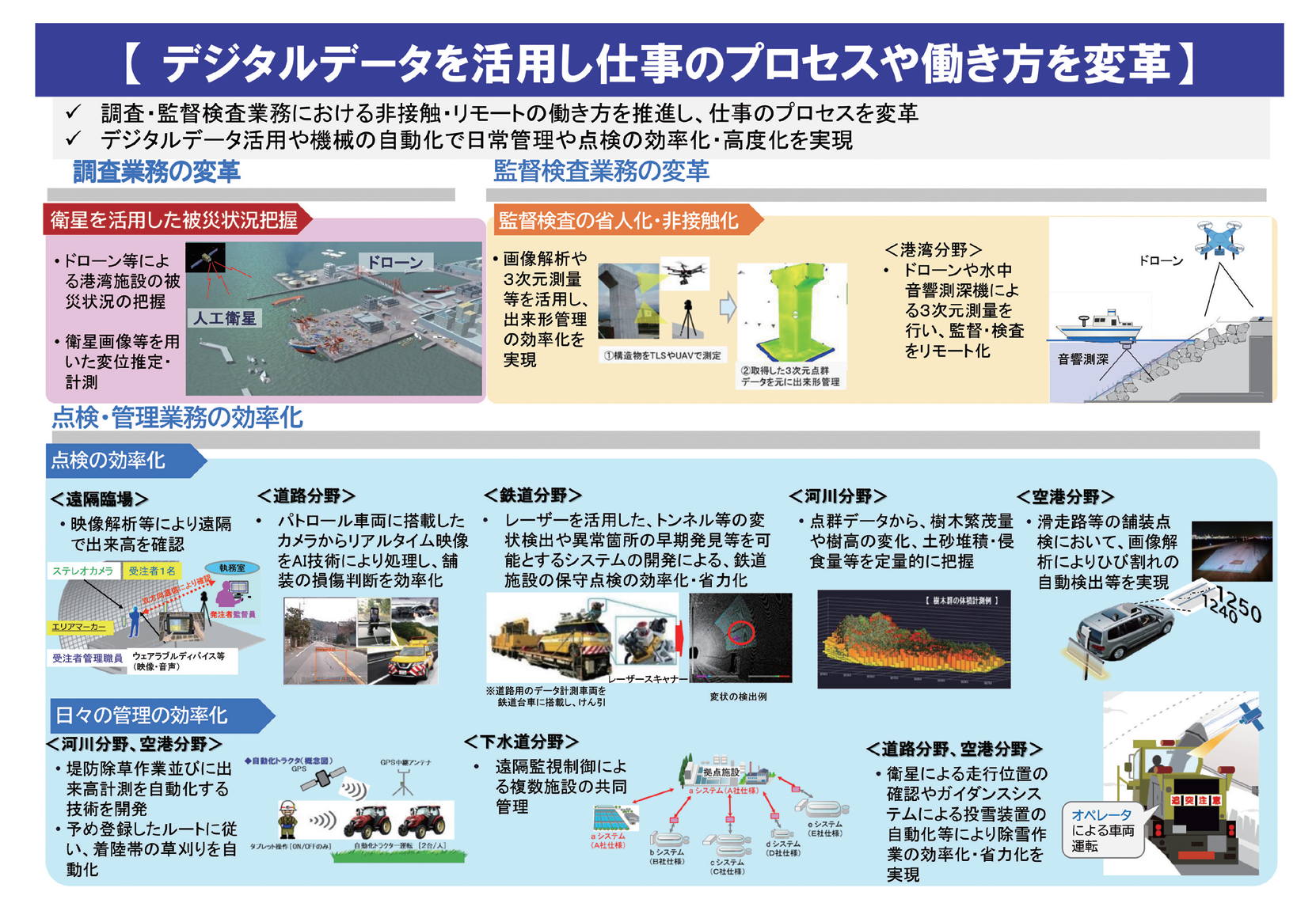

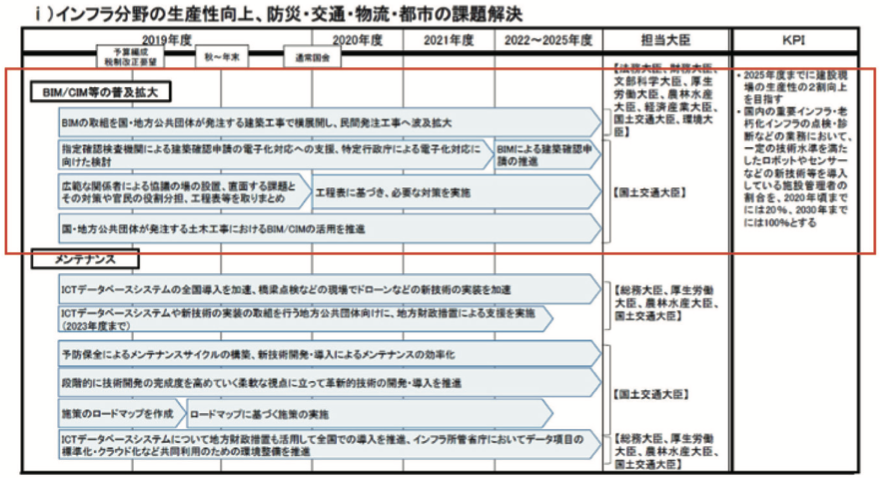

インフラ分野のDXの取り組み状況(令和2年度)インフラ分野のDXの加速化に向け、国土交通省では、省横断的に取り組みを進めるべく、「国土交通省インフラ分野のDX推進本部」を令和2年7月29日に設置するとともに、第1回本部会議を開催した。

インフラ分野のDXの取り組み状況(令和3年度)さて、上述の通り、インフラ分野のDX施策を公表したところであるが、令和3年度からは、それをより具体的に進めるべくアクションプランの策定に着手することとした。

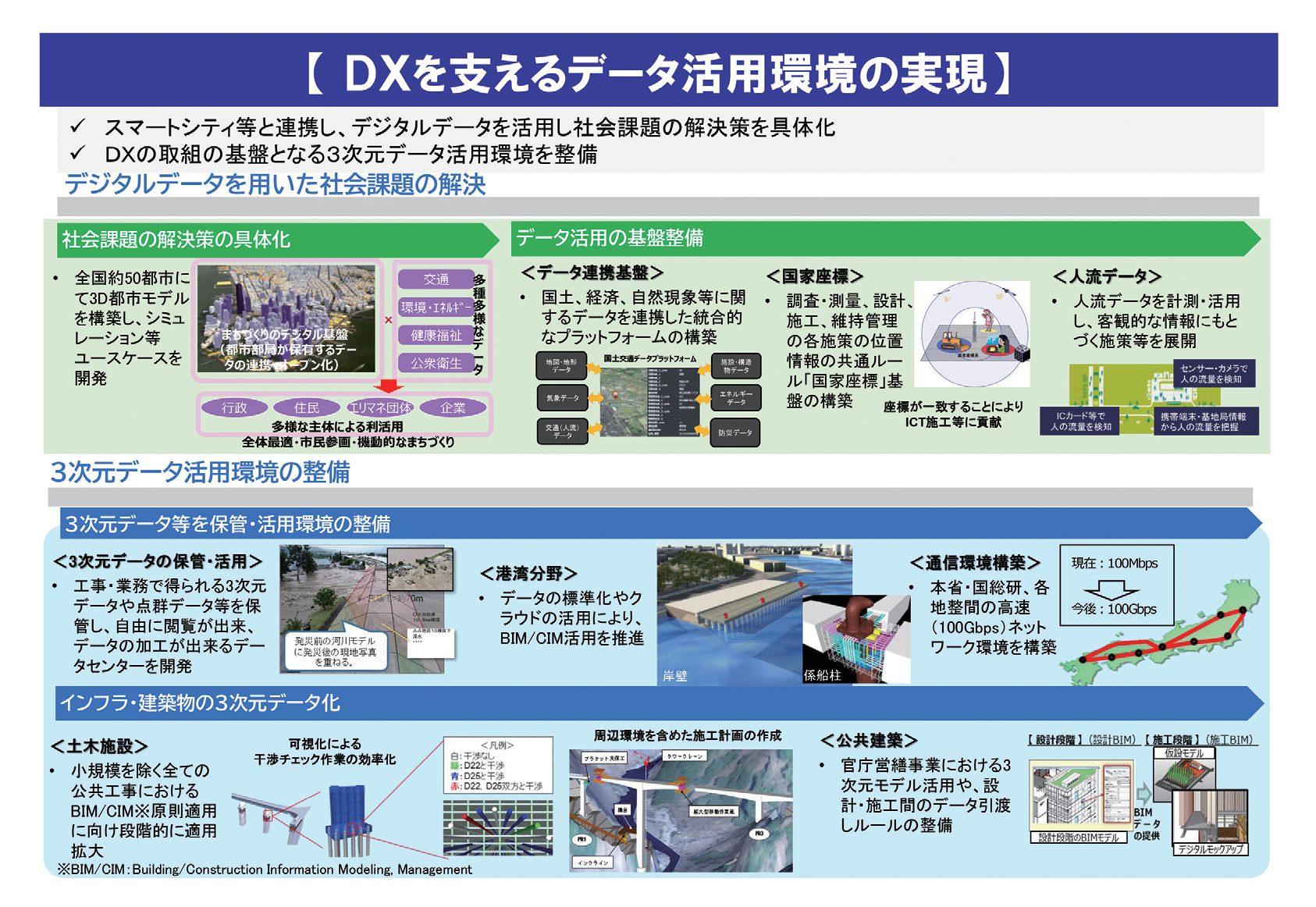

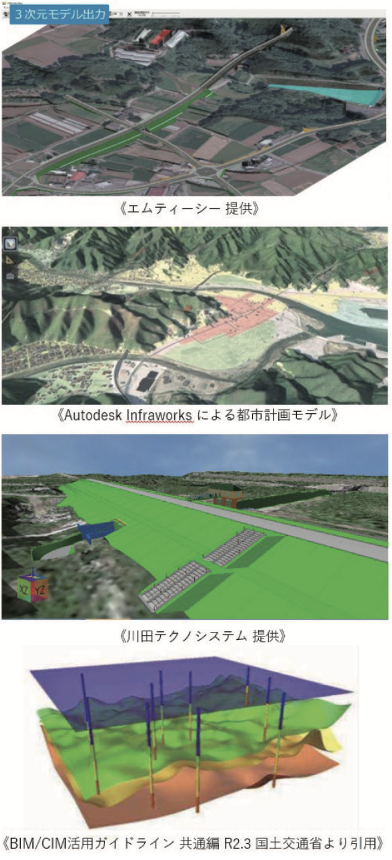

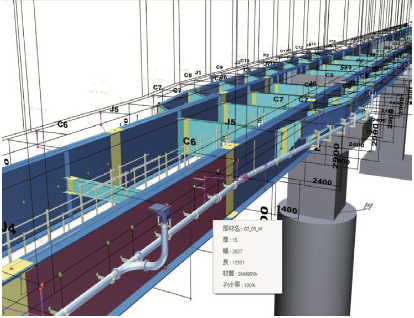

事例紹介(DXデータセンター、国土交通データプラットフォームの構築)それぞれのDXに関する取り組みを推進することは重要であるが、こうした取り組みで得られたデータなどの利活用促進や、データを連携し横断的に活用することにより新たな価値を創造していくことも重要な取り組みである。 ①DXデータセンター国土交通省では、2023年度までの小規模なものを除く全ての公共工事でBIM/CIMを原則適用する予定であり、調査・計画・設計・施工・維持管理の一連のプロセスにおいてBIM/CIMなどの3次元データを積極的に活用していくことを目指している。 ②国土交通データプラットフォームの構築上記BIM/CIMなどの3次元データを含む各種データを連携する基盤として、「国土交通データプラットフォーム」の構築にも取り組んでいるところである。 おわりに本稿では、国土交通省が推進しているインフラ分野のDXの取り組みについて紹介した。 注意) 国土交通省 大臣官房 技術調査課 建設情報高度化係長

小泉 陽彦

建設ITガイド 2022 特集1 建設DX、BIM/CIM  |

熱海市伊豆山土石流災害における点群データ活用

|

2022年8月17日

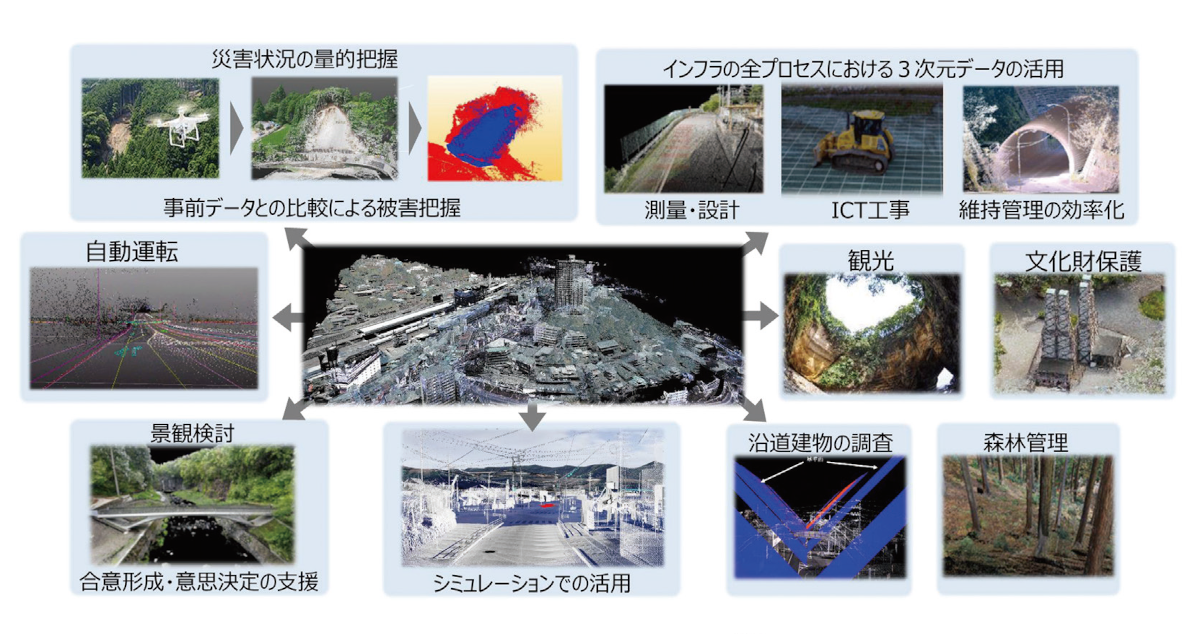

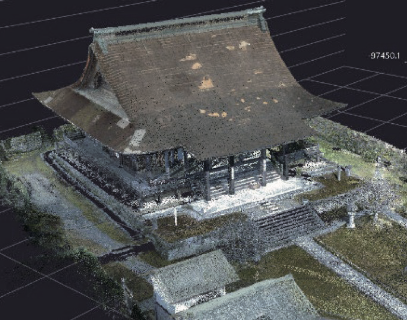

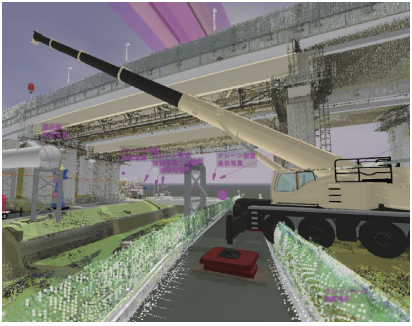

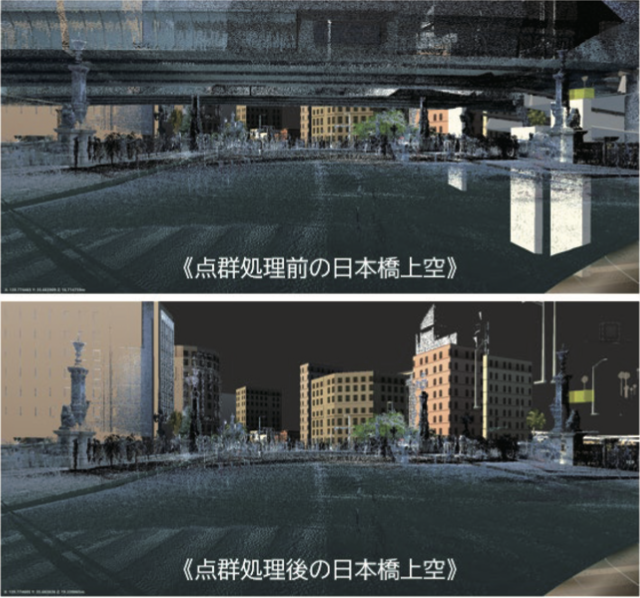

はじめに静岡県では、2019年度から現実空間をレーザースキャナーなどで広範囲に測量し、バーチャル空間に点群データで仮想県土を創る「VIRTUALSHIZUOKA」構想を推進しています(図-1)。

点群データの蓄積とオープンデータ化本県では、南海トラフ巨大地震など、「明日起こるかもしれない災害への備え」として、被災前の点群データを取得・蓄積しております。 災害対応における点群データ活用土砂災害が発生すると、被災関連の各種の情報を集約するとともに地図上に被災場所や発災原因となった事象の特定が行われます。

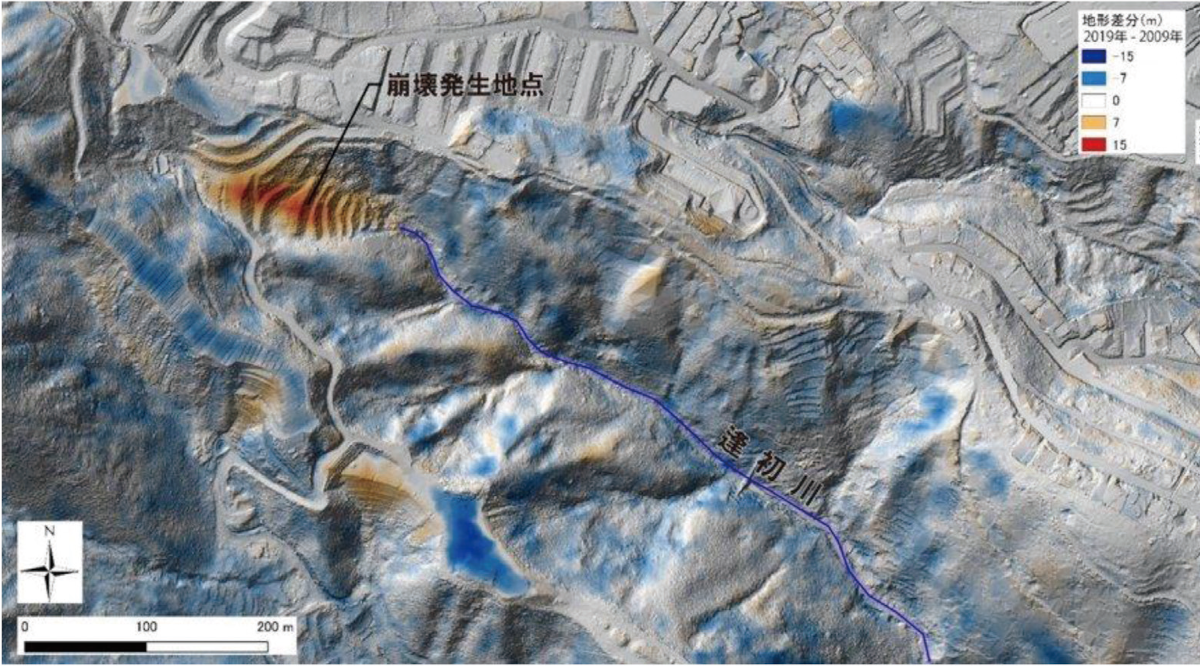

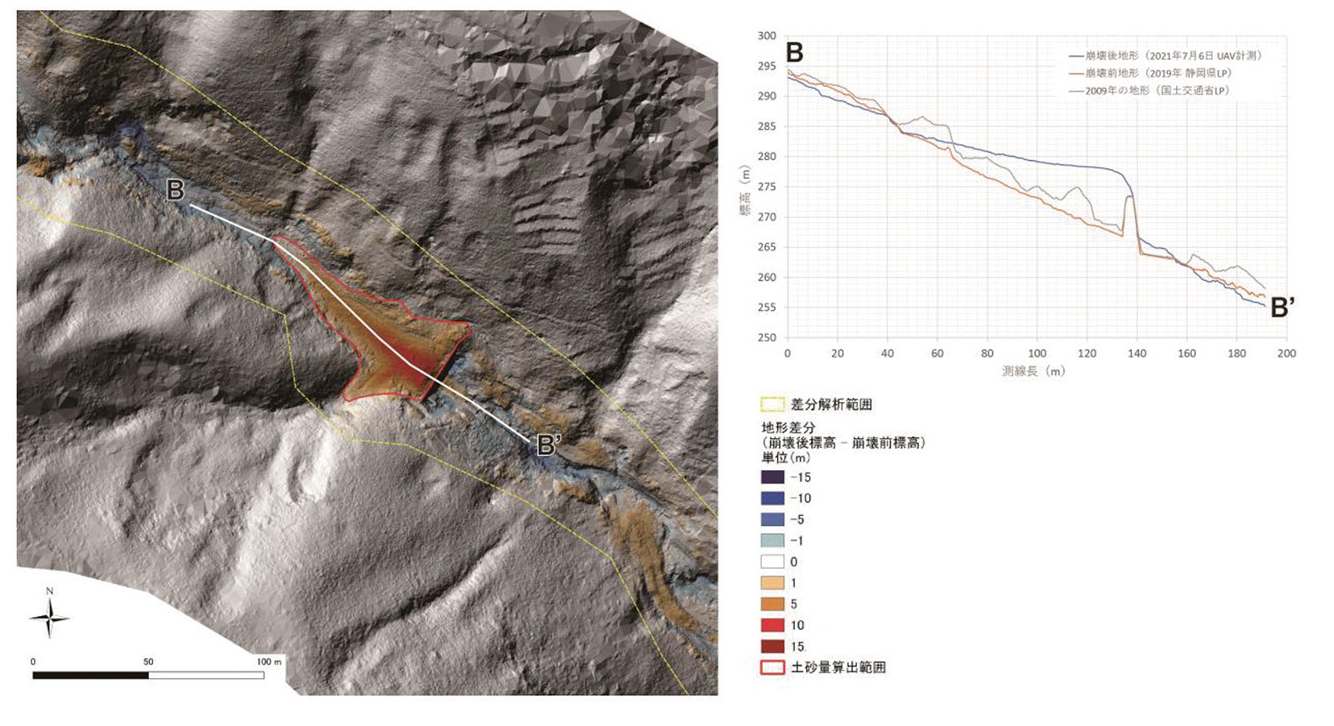

熱海市伊豆山地区で発生した土石流災害の概要梅雨前線による大雨に伴い、2021年7月3日(土)の10時30分頃に静岡県熱海市伊豆山の逢初川(あいぞめがわ)で土石流が発生しました。 静岡点群サポートチームとその活動発災後、直ちに有志で「静岡点群サポートチーム」を結成して、土石流の流下経路や崩壊箇所の特定などの分析を独自に始めました。 (1)地形判読に用いた点群データ災害の全体像を把握するために、以下に示す3時期の点群を用いています。

②2019年データ:静岡県による富士山南東部・伊豆全域航空レーザー計測データ

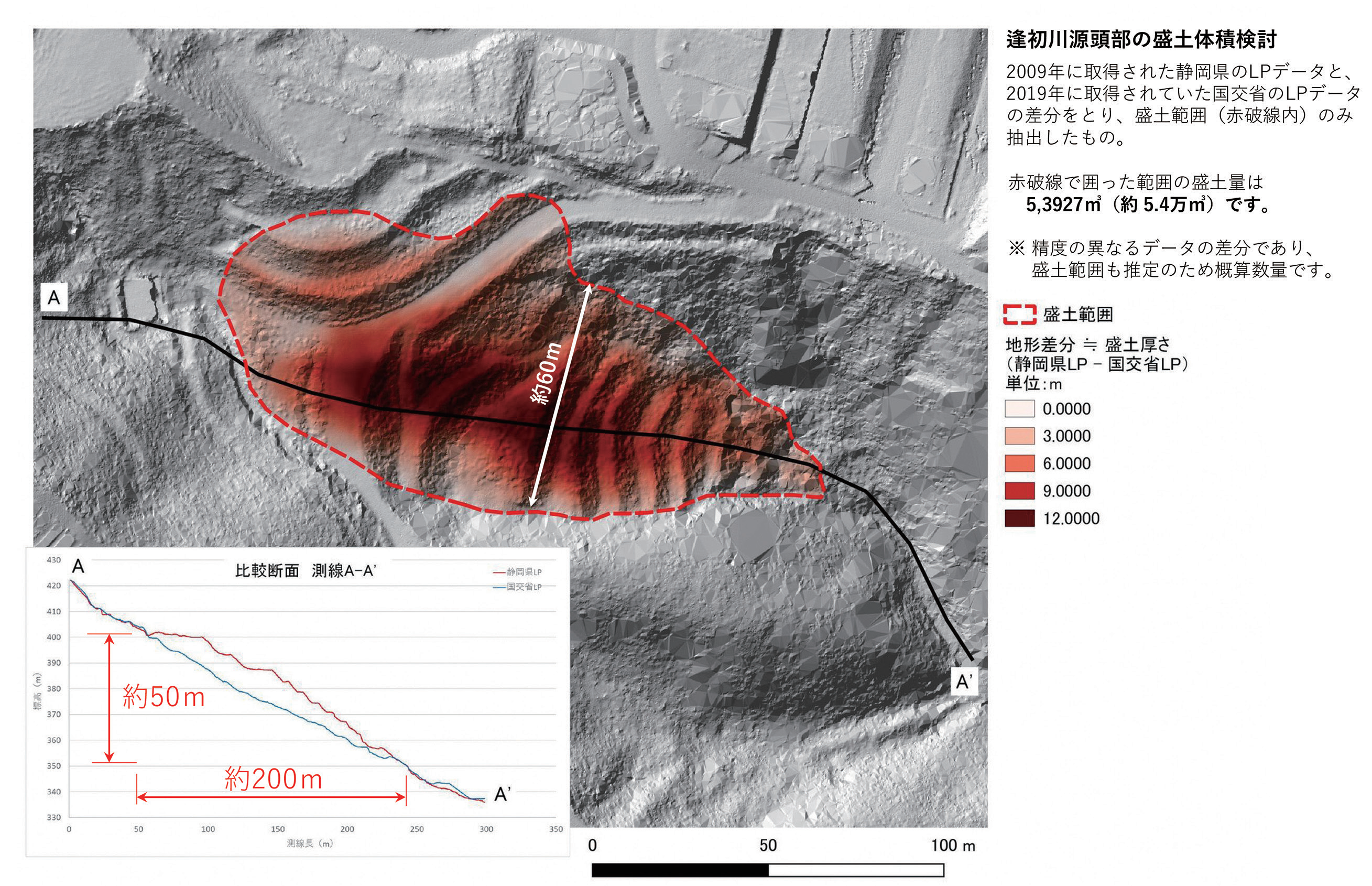

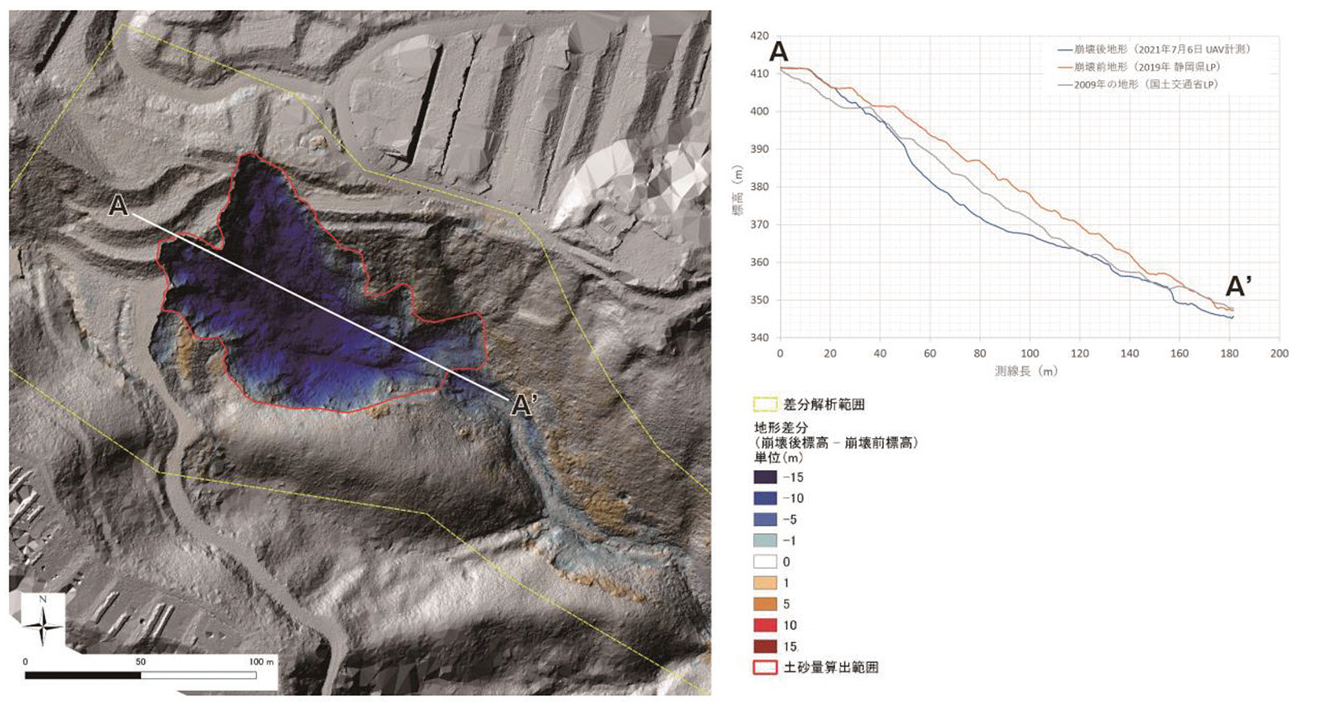

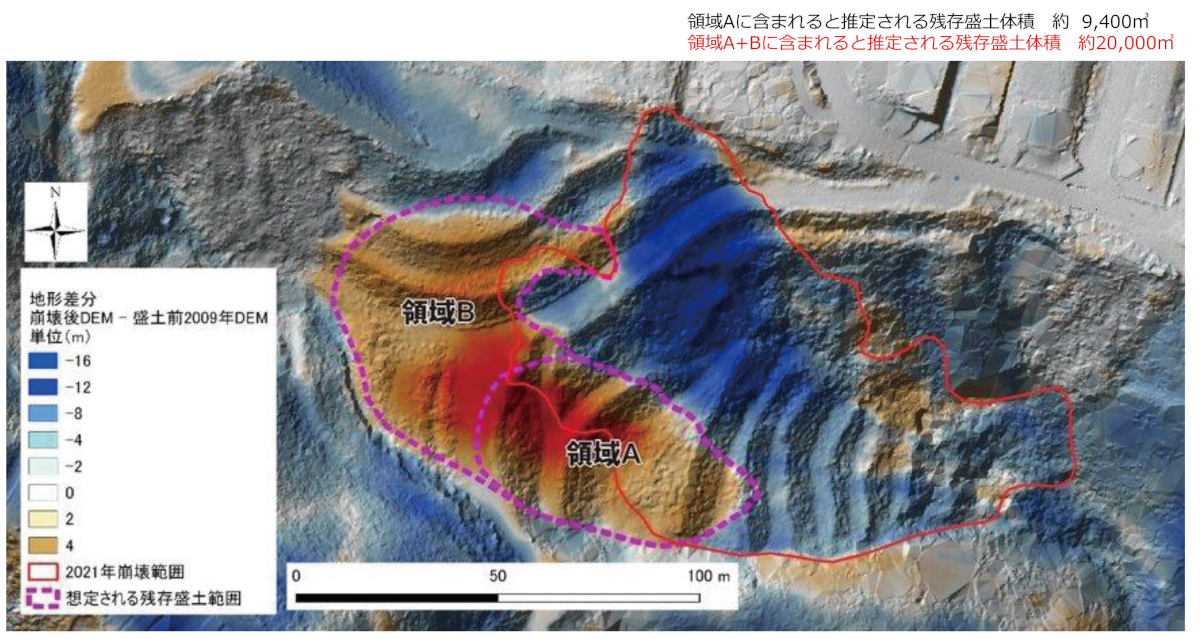

③災害後のデータ:UAVレーザーによる計測データ (2)点群データを活用した地形診断①2009年データと2019年データを用いた盛土範囲の抽出と盛土量算出

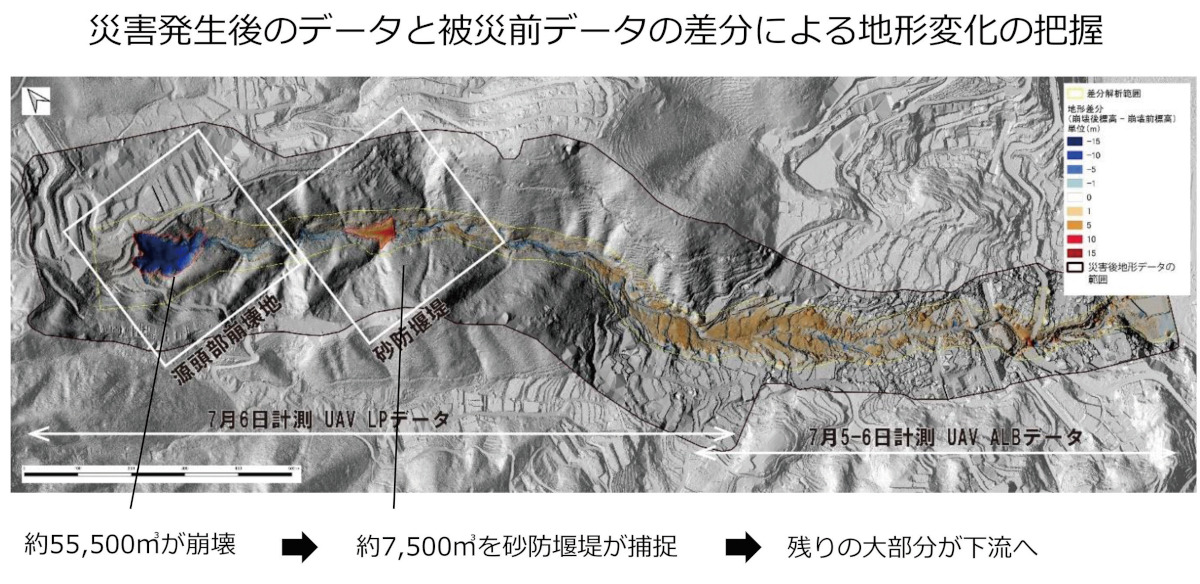

②2019年データと災害後のデータを用いた地形変化の抽出と崩壊規模の算出

③未崩壊盛土の抽出と対応 (3)まとめ今回の災害では、点群データを活用し、崩壊の原因となった盛土の存在や、崩壊した土砂量や流下経路の砂防堰堤で捕捉された土砂量の算定などを行い、災害の全体像に関わる情報を迅速に提供することができましたが、これを可能にした背景には次のような要因があると考えています。 おわりに今回は、被災前の点群データがオープンデータとして公開されていたからこそ、多くの方々の支援を受けて迅速に被害状況を把握することができましたが、大容量のデータに自由かつ迅速にアクセスできる「G空間情報センター」のクラウド環境やSNS、Web会議システムなどのオンライン環境がなかったら、このような対応は不可能であったと思われます。 ●VIRTUALSHIZUOKAイメージ動画(3次元点群データでめぐる伊豆半島)

静岡県 交通基盤部 政策管理局 建設政策課+静岡点群サポートチーム

建設ITガイド 2022 特集1 建設DX、BIM/CIM  |

BIMデータを活用した建築確認申請について

|

2021年9月27日

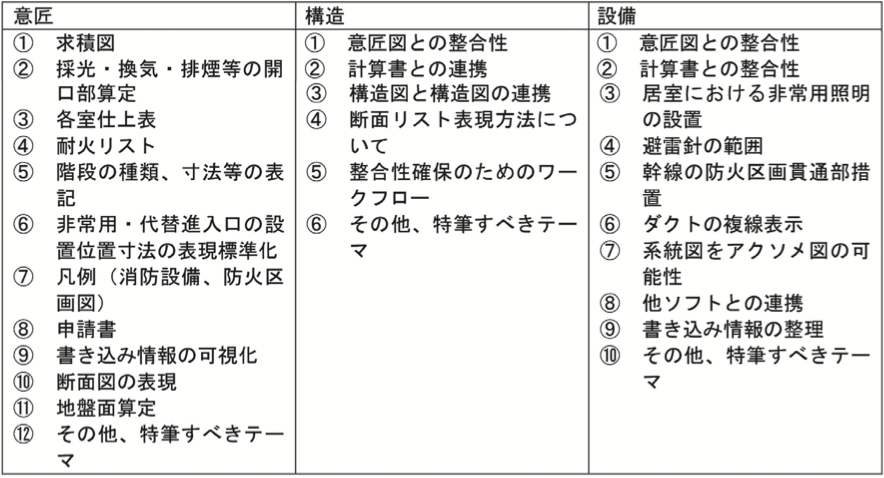

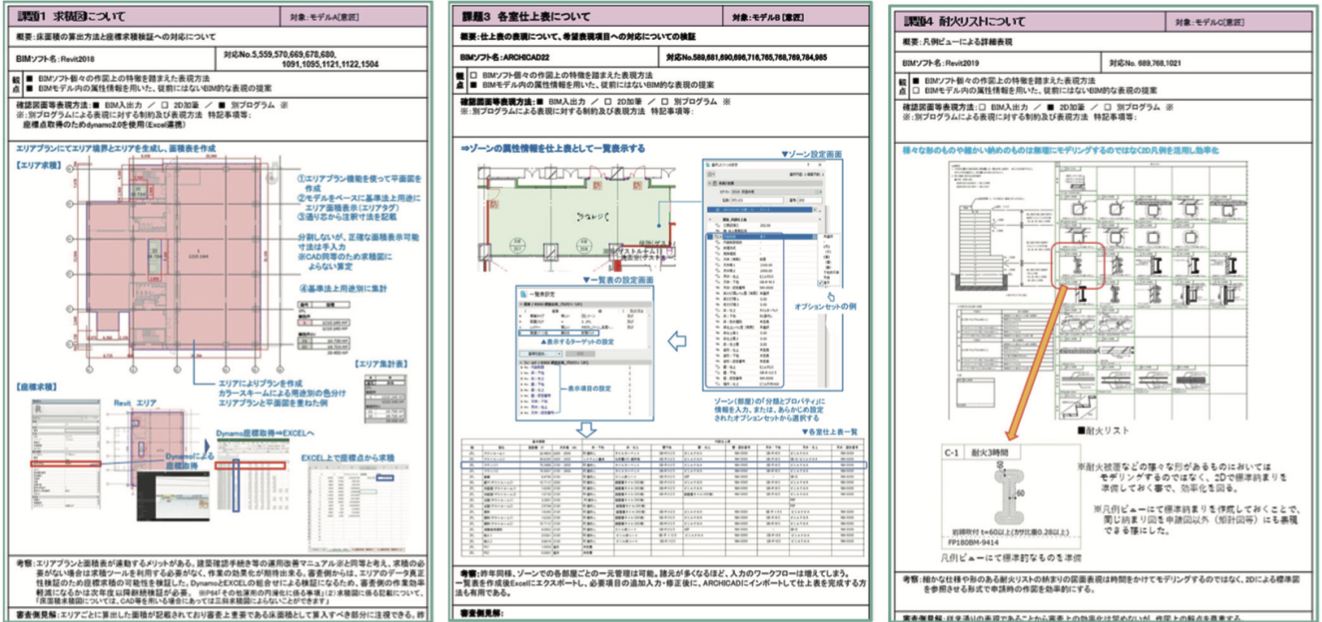

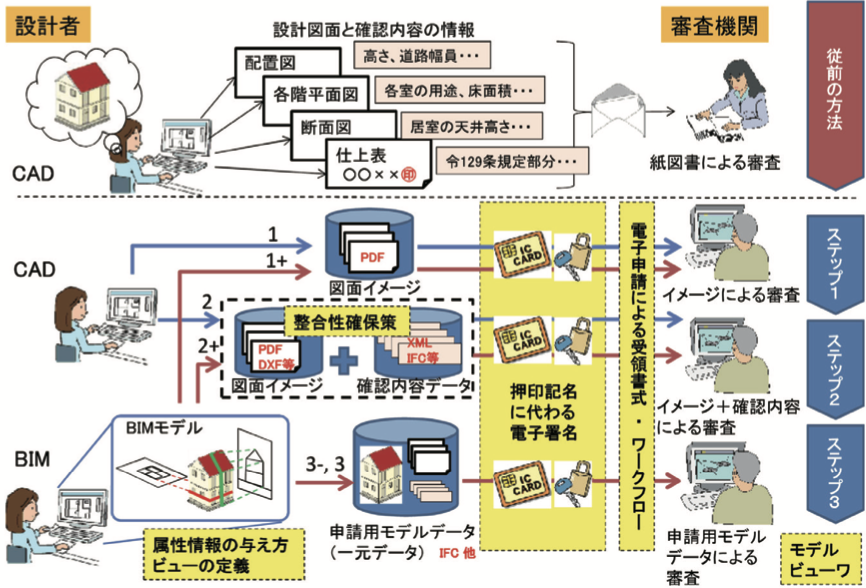

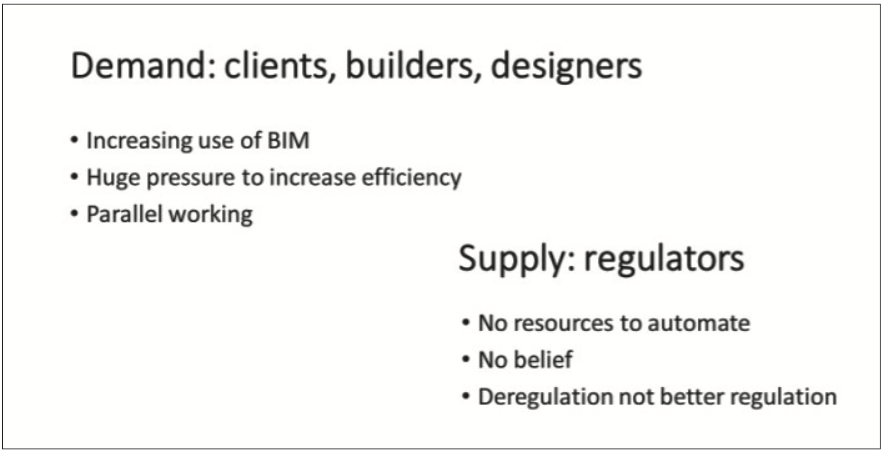

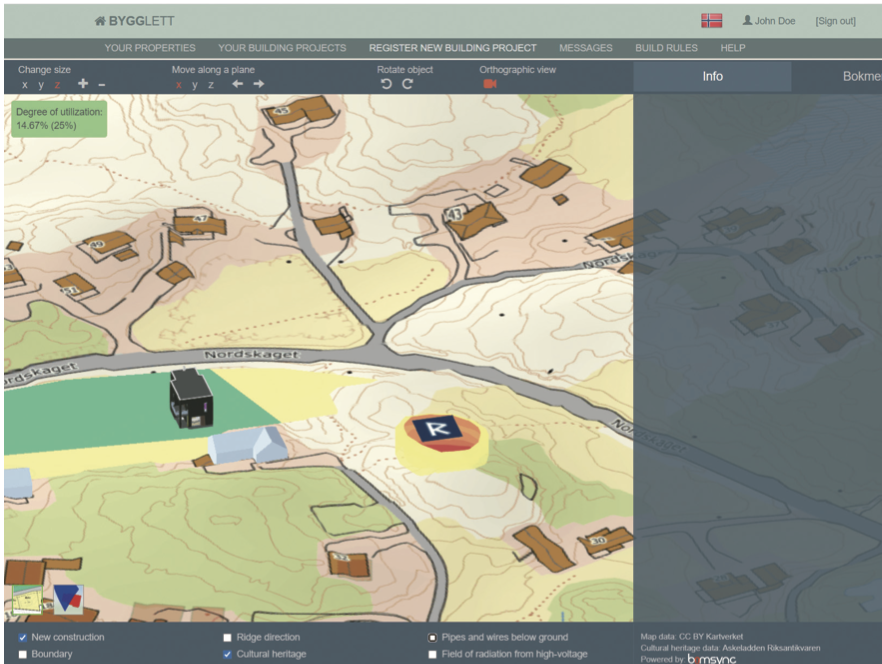

はじめに2016年度の政府成長戦略でi-constructionが掲げられ、主に公共土木建築の中でBIM/CIMの推進が進められてきた。その後、2018年度にはデータ駆動型社会、Society 5.0の施策が示され、民間公共問わず建築分野のBIM推進が位置付けられたことを受け、2019年4月、建築BIM推進会議がこの目標を達成するために設置された。また、2019年6月に閣議決定された、成長戦略実行計画の中の「令和元年度革新的事業活動に関する実行計画」では、図-1に示すように、建築確認審査に対しても、2022~2025年度に「BIMによる建築確認申請の推進」が位置付けられ、BIMによる建築確認の実現が必須となった。このようなBIM推進に対応する施策が続々と打ち出される中、あらためてBIMデータを活用した建築確認申請の開発の現状と展望について説明したい。 成長戦略におけるロードマップとその対応建築確認におけるBIMの活用は、日本建築行政会議指定機関委員会を事務局とする「建築確認におけるBIM活用推進協議会」(以下、協議会)で検討が進められており、建築BIM推進会議における「BIMを活用した建築確認検査の実施検討部会(部会3)」に位置付いている。 確認審査におけるBIMデータの活用しかし、Step1+は、BIMによる設計環境下で、効率的に作成された、従前の申請図書を審査者が審査することを示しており、在来審査のBIM対応の水準にとどまると言える。2019年度の協議会の検証においても、確認の試審査は、BIMソフトウエアから出図した図書イメージであり、審査者としては、申請者側が「BIMならでは」の作図をしていることについて意識していないため、分かりやすい図書の表現をしている設計者側の意図が十分伝わっていないという指摘がなされている。言い換えれば、図書の生成元となる、BIMデータから出図されているという背景の理解の不足が、設計側の図書表現の意図の理解の支障となっているということである。 BIMデータの活用に向けた課題まず、現行の建築確認審査においては、設計者が建築基準法施行規則に従って表現した明示すべき事項を図に表現し、その表現を基に、審査者側は、規則により申請者が審査項目の内容について明示した事項について、審査者側はその内容について確認処分を行うものであるのに対し、BIMデータによる審査の場合は、明示すべき事項が容易に確認することができず、BIMデータから審査者が審査項目に当たるデータを能動的に検索して、その内容の確認処分をすることとなる。つまり、BIMデータによる審査の場合に、申請者側の明示義務を果たすこととなるかという懸念である。これについては、私見ではあるが、BIMモデル閲覧における明示すべき事項の要件と、当該事項の有無や内容の確認にかかる確認処分行為の業務方法について規定を定め、コンセンサスを得ることで対応しうるのではないかと考えている。 建築確認BIMデータの活用の将来確認審査時にBIMデータを受領して建築確認を行った場合、提出されたBIMデータは正本としての位置付けとなると考えられ、着工後の中間工程検査、完了時検査において、正本としてのデータに対して検査が行われることが考えられる。例えばStep3のような、BIMデータのみで確認がされている場合、確認済みのBIMデータに対して施工の結果を検査することになるということである。その場合、確認済みBIMデータと遠隔臨場技術と組み合わせたリモート検査の実現など、withコロナ時代に対応する新しい検査の方法の開発も近い将来に開発されるかもしれない。 図表出典、参考資料等 1)令和元年度革新的事業活動に関する実行計画(令和元年6月21日閣議決定)、p36 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/ps2019.pdf 2)建築確認におけるBIM活用推進協議会HP https://www.kakunin-bim.org/ 3)武藤正樹:「BIMと建築確認検査業務への応用」、 えぴすとら73号、 2016.4、建築研究所 https://www.kenken.go.jp/japanese/contents/publications/epistura/pdf/73.pdf 4)Ma s aki MUTO: e-submissioncommon guidelines for introduce BIM to building process、 Fig.10 Difference in consciousness of BIM between applicant and regulators、 p12、 buildingSMART International Technical Report No. RR-2020-1015-TR、 2020.10 https://www.buildingsmart.org/standards/bsi-standards/standards-library/#reports 5)https://bygglett.catenda.com/ 国立研究開発法人建築研究所 上席研究員 武藤 正樹

建設ITガイド 2021 BIM/CIM&建築BIMで実現する”建設DX”  |

いまさら聞けない BIM/CIMの始め方

|

2021年9月13日

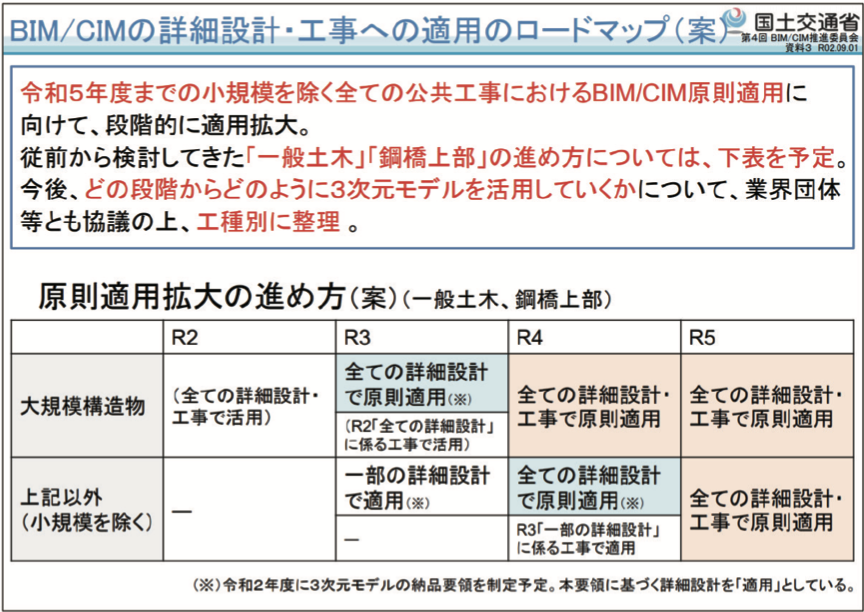

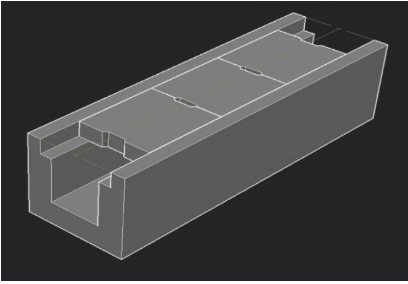

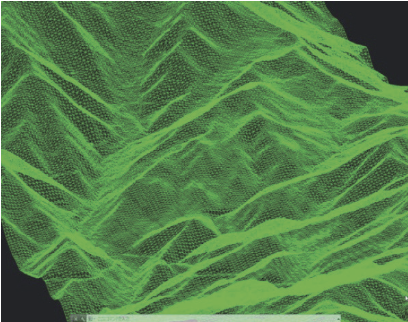

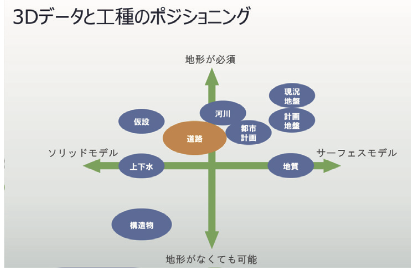

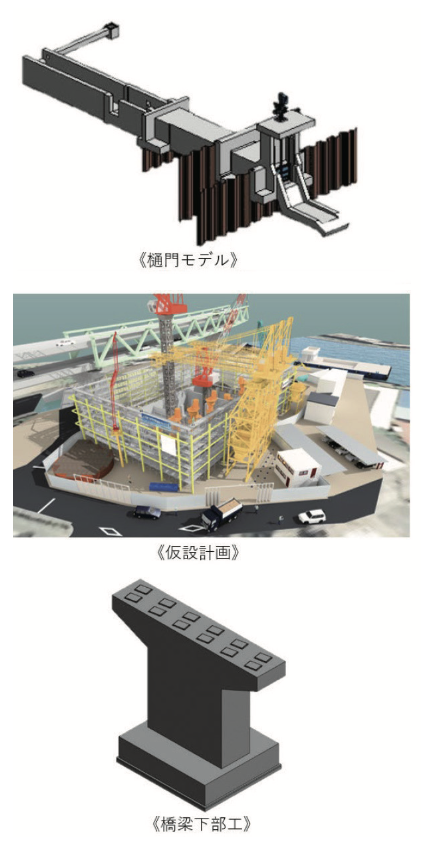

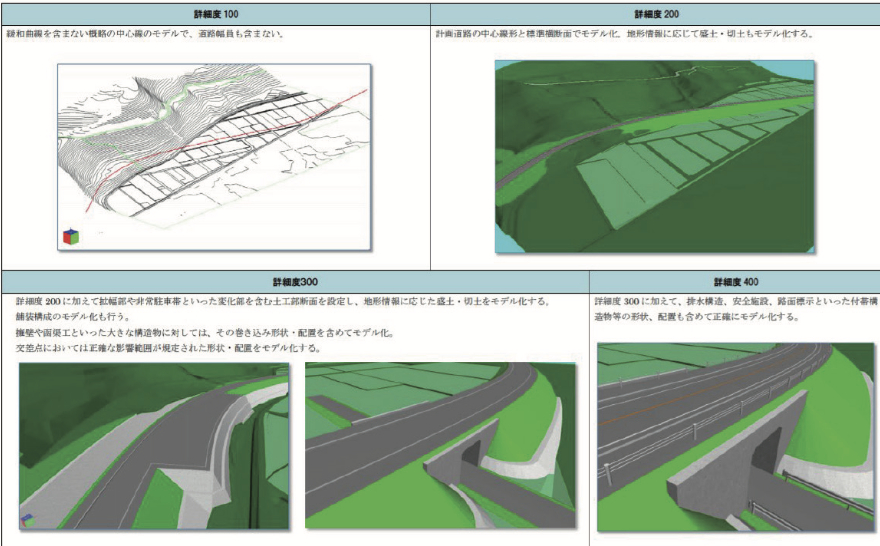

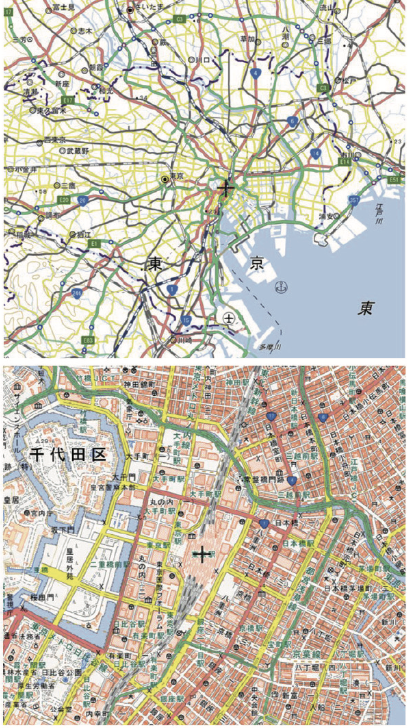

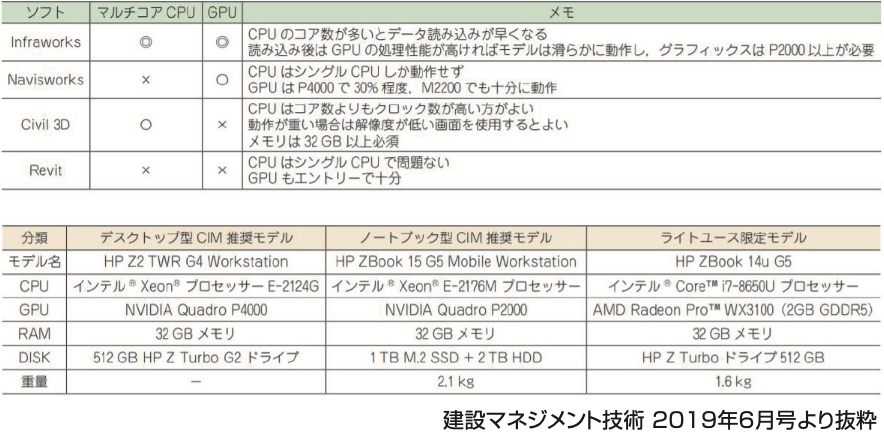

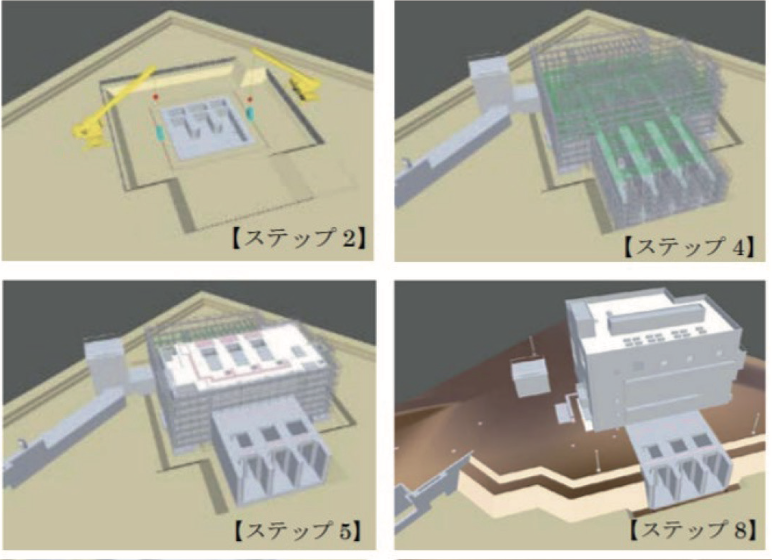

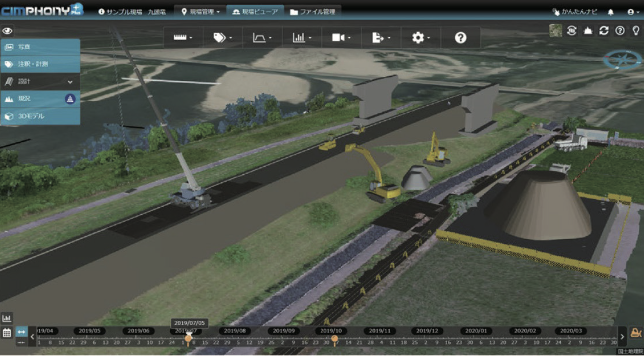

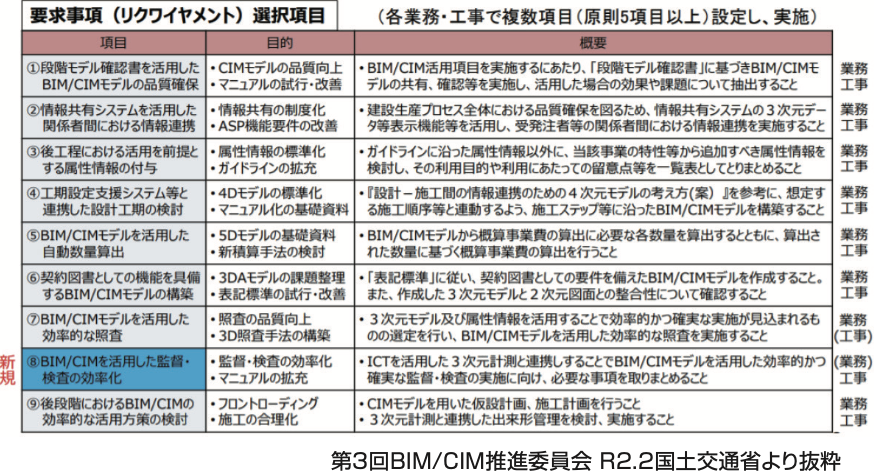

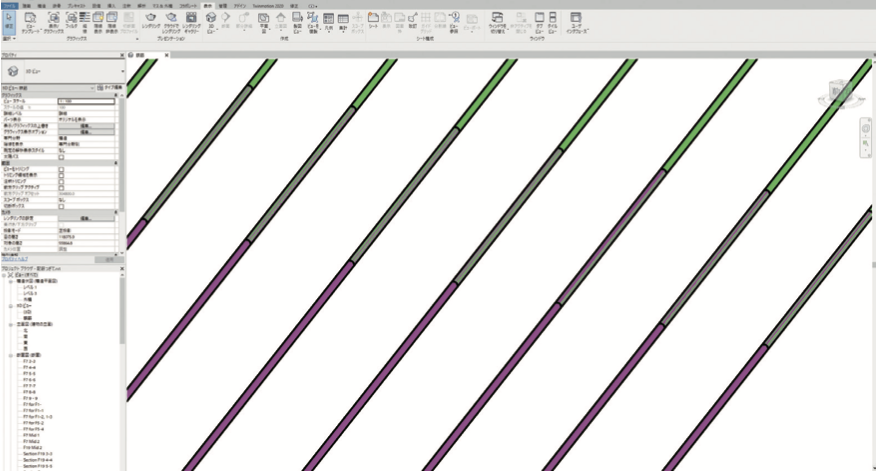

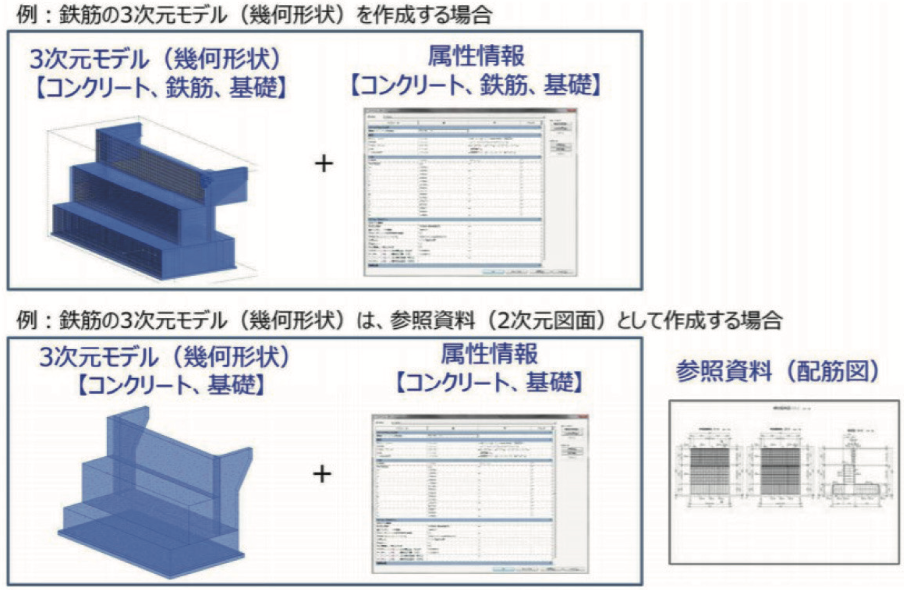

BIM/CIMの状況周知の通り、国土交通省は令和2年9月の第4回BIM/CIM推進委員会にて、「令和5年度(2023年度)までに小規模を除く全ての詳細設計・工事においBIM/CIMを原則適用」という方針を示しました。 弊社もCIMという言葉が出てきた平成24年度あたりの時点では、取組順序も分からず、何が正解かも分からずやってきましたが、さまざまな経験から得たものがあり、今回ここにこれから取り組む際に知っておくべきことを紹介したいと思います。 まずは3次元データの特徴を把握するBIM/CIMを始めようとすると、すぐにどのソフトを選定すれば良いかとか、後述するリクワイヤメントを満たすには、どうすれば良いかと考えがちですが、ソフトを買えばできる訳でもなく、単に3次元化するだけでは、自分たちの生産性向上は図ることはできません。 点群データは、集合体で見ると地形や建物が3次元に見えますが、1点につきXYZの座標を持つデータです。 これら3種類のデータは、複合的に利用しても単体で利用してもBIM/CIM活用をしているといえます。ただし、どの工種にも使えるわけではないということに加え、異なる特性のデータなので、扱うソフトウエアが異なるということに、気付いていただきたいのです。 工種によるデータの違いとソフトウエア選定2次元CADもソフトウエアによって特徴がありますが、3次元は次元が増えた分、当然ながら倍以上のソフトウエアの種類や特徴があります。 上図のようにサーフェスとソリッド、地形を含む工種と単体で成り立つ構造物で分類すると、多種多様なのが分かります。 ここで重要なのは、BIM/CIM対応するためには、数種の3DCADを利用しなければならないことです。 詳細度によるデータの違い工種により作成するデータやソフトウエアが異なることを理解しただけでは不十分です。 例えば、道路工事の場合、L型街渠を1本ずつ作る必要があるでしょうか?そこまではほとんどすることはないので、大げさな話ですが、LODを詳細にすると当然作業時間も膨大になるということです。 詳細度は下図のように定義されていて、BIM/CIMをどのシーンでどのように活用し、どのような効果が得られるのかによってLODを決めてやっていくことも重要なポイントだと思います。3次元から少し離れた話になりますが、地図情報においてこの詳細度について考えてみてください。 つまりエリアが広範囲の場合は街区道路があっても見えないため、詳細度を下げ、エリアが狭い場合は詳細な情報が必要なため、詳細度が高くなっています。 2次元CADの使い方と異なる点現在は3次元での設計までは実現できていないことが多く、設計された2次元図面から3次元モデルを作成することがほとんどです。 必要なハードの環境BIM/CIMに取り組む際によく聞かれる項目の一つがPC環境です。そしていつも回答することは、作成する3次元データによって異なるということです。点群を扱う際や3次元モデル作成の範囲が広ければ、情報量が多いため相当なスペックが求められます。単体の構造物で配筋などが入らないLODが低いデータであれば、それほど高スペックでなくても良いこともあります。全員のPCを高スペックにするのではなく、作成するモデルによってPCを使い分けるのも手です。 人材育成土木業界では今まで3次元に取り組んでいませんでしたので、BIM/CIM作成ができる人材はほとんどいないのが実情です。他の業界(建築や機械業界)でモデリングできる人を探す方法もありますが、構造物のモデリングはすぐにできるようになる一方、サーフェスモデルは土木の図面を読み取る力が必要なので、特に時間がかかります。メーカー各社の研修を積極的に受講することをお勧めします。 事例 要求事項(リクワイヤメント)についてBIM/CIM活用の実施方針として、要求事項(リクワイヤメント)という言葉があります。 選択項目としては、表-2から5項目 要約すると、 構造物モデルは、施工者側でコンクリート打設リフトの情報などの属性を入れるなど完成形状にだけ属性を入れるなど、作業途中の情報を入れることも可能です。 確かに数量は算出できますが、2次元図面から作っているだけなので、数量は分かっています。設計ミスを見つけることはできるかもしれませんが、作業ボリュームに対する費用対効果があまりないと思います。 鉄筋の例のように、全てを3次元化しようとするのではなく、費用対効果を考えて協議すべき箇所についてBIM/CIM化をすべきだと考えています。 問い合わせ先株式会社デバイスワークス 株式会社 デバイスワークス 代表取締役 加賀屋 太郎

建設ITガイド 2021 BIM/CIM&建築BIMで実現する”建設DX”  |

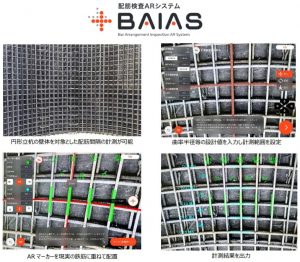

GRIFFY、配筋検査ARシステム「BAIASⓇ」 に新機能「円弧計測モード」を搭載

GRIFFY、配筋検査ARシステム「BAIASⓇ」 に新機能「円弧計測モード」を搭載