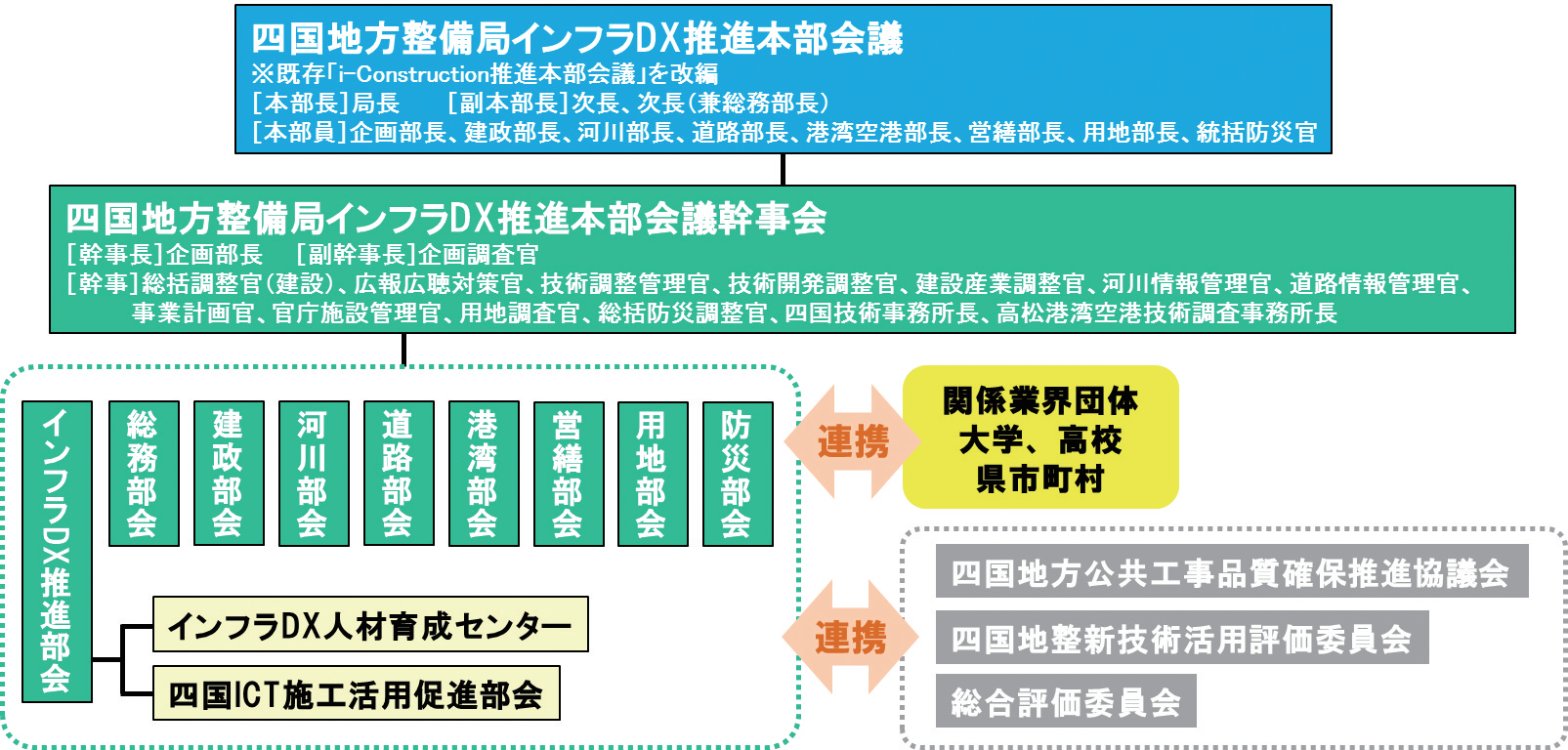

はじめに

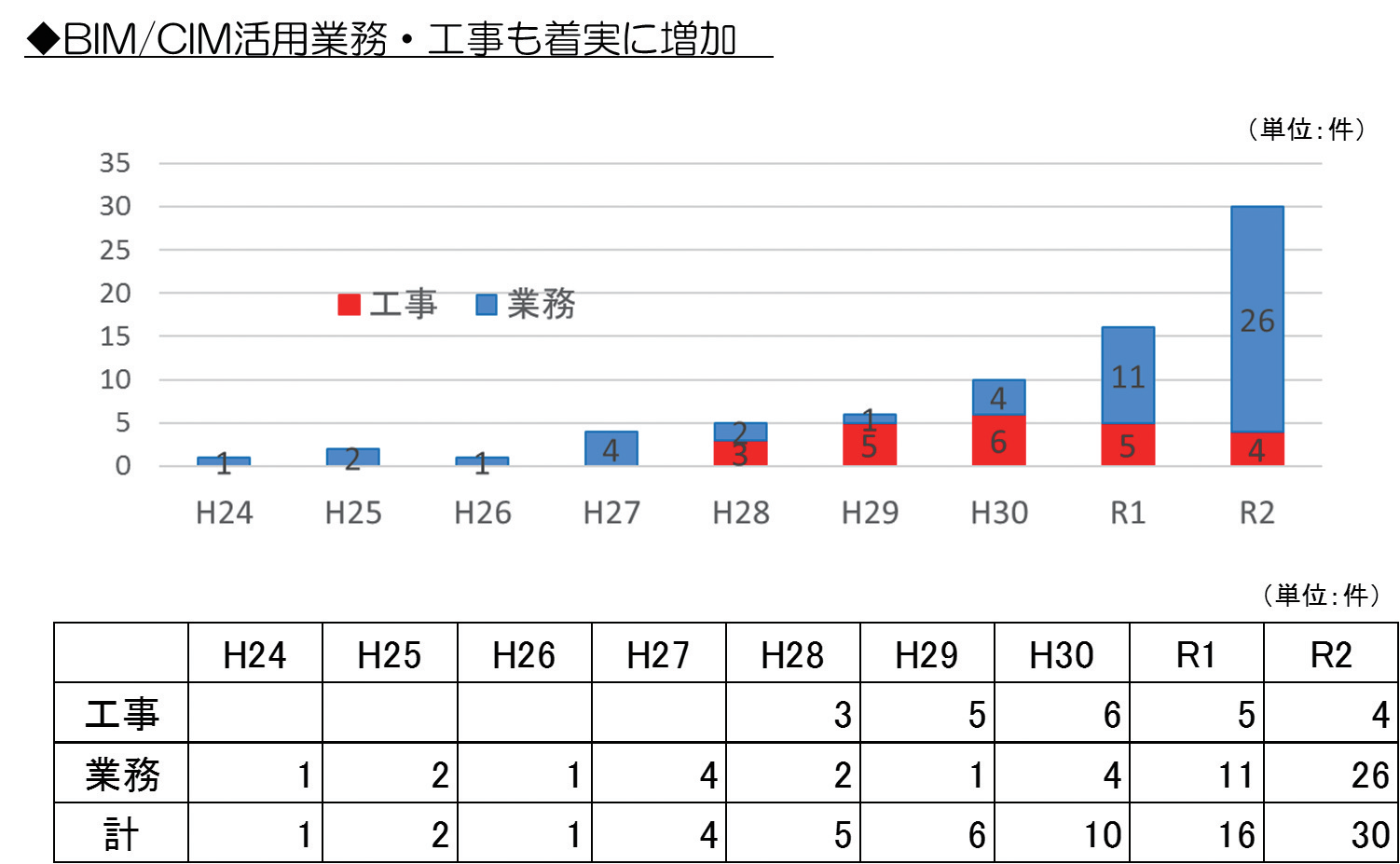

人口減少社会を迎えた現在、建設産業は働き手の減少を上回る生産性の向上や、また、建設業就業者の高齢化が進行するなど多くの課題を抱えている。

このような現状を打破するために、国土交通省では、平成28年より「建設現場の生産性革命」に向け、i-Constructionを推進しており、ICTの活用やコンクリート工の規格の標準化、施工時期の平準化をトップランナー施策として位置付けている。

また令和元年6月に改正された公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)により情報通信技術の活用等による生産性向上への取り組みや働き方改革の推進が位置付けられ、発注者の責務として、より良い品質のインフラを国民に提供するため監督・検査内容の充実、体制の確保と生産性向上が必要とされている。

また、令和2年には新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的とし、建設現場においても人と人が密になる環境を避けるための非接触・リモート化を推進しているところである。

本稿では、ICT技術の活用により、建設現場の生産性向上とともに、公共工事の品質確保、品質確保の高度化の取り組みとなり、また非接触・リモート化の促進が期待される施策である建設現場における「遠隔臨場」と「デジタルデータを活用した鉄筋出来形計測(配筋検査)」について紹介する。

本技術は、施工のプロセスを変革し、業界や職員の安全性や作業環境の改善につながり、建設分野のインフラDXの推進施策としており、建設業や国土交通省の文化・風土や働き方を変革し、安全・安心で豊かな生活の実現に資するものである。

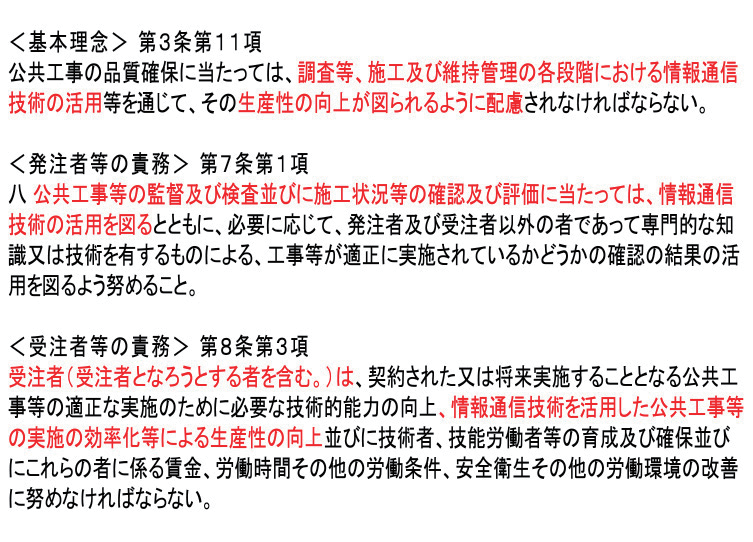

改正品確法と情報通信技術の活用

品確法は、公共工事の品質確保に関して基本理念を定め、国などの責務を明らかにするとともに、公共工事の品質確保の促進に関する基本的事項を定めることにより、公共工事の品質確保の促進を図り、国民の福祉の向上および国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている。

令和元年の改正では、建設業・公共工事の持続可能性を確保するため、働き方改革を促進するとともに、発注者の責務として「公共工事などの監督および検査並びに施工状況などの確認および評価に当たっては、情報通信技術の活用を図る」ことが、受注者においては「情報通信技術を活用した公共工事などの実施の効率化などによる生産性の向上」が盛り込まれた。

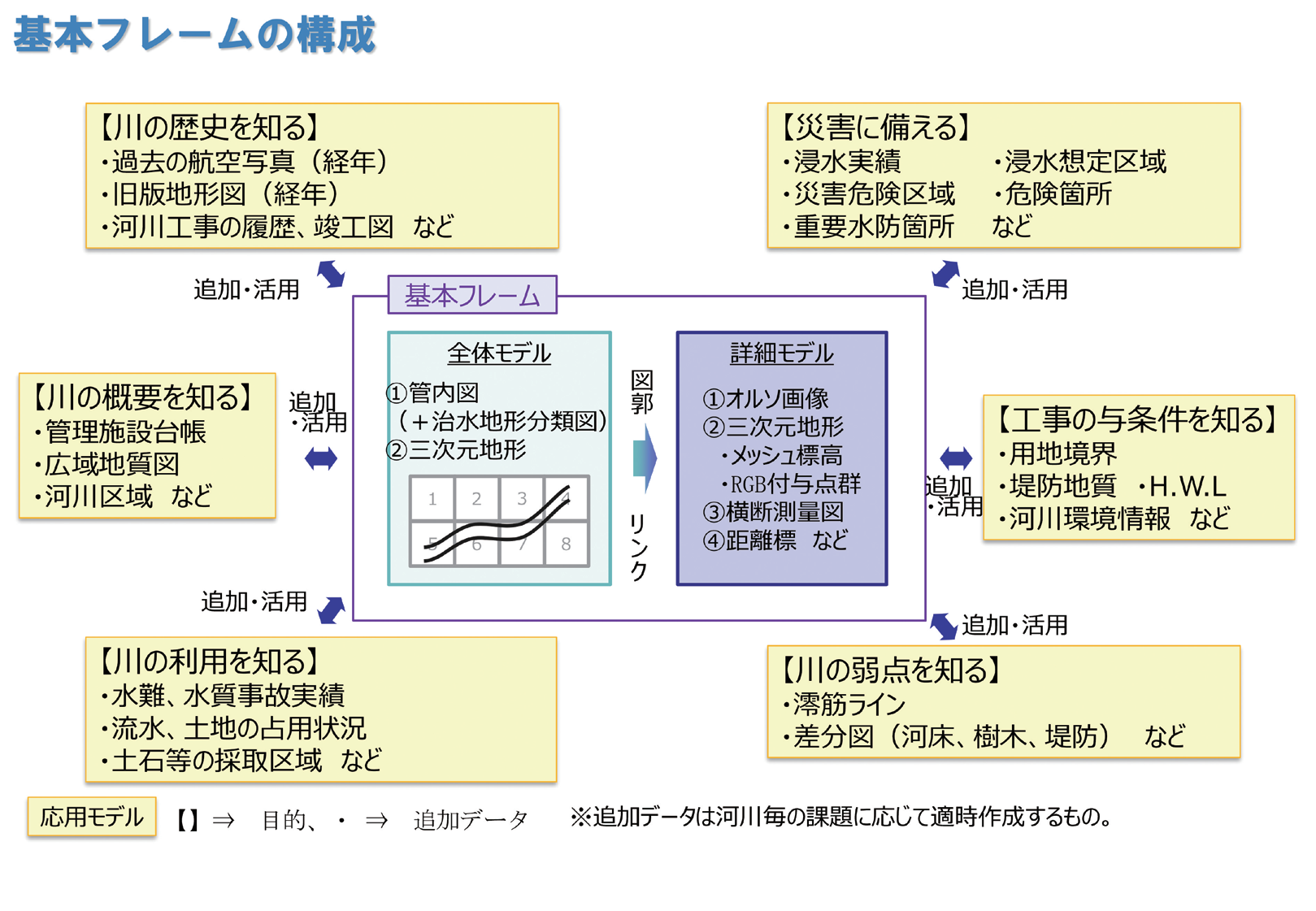

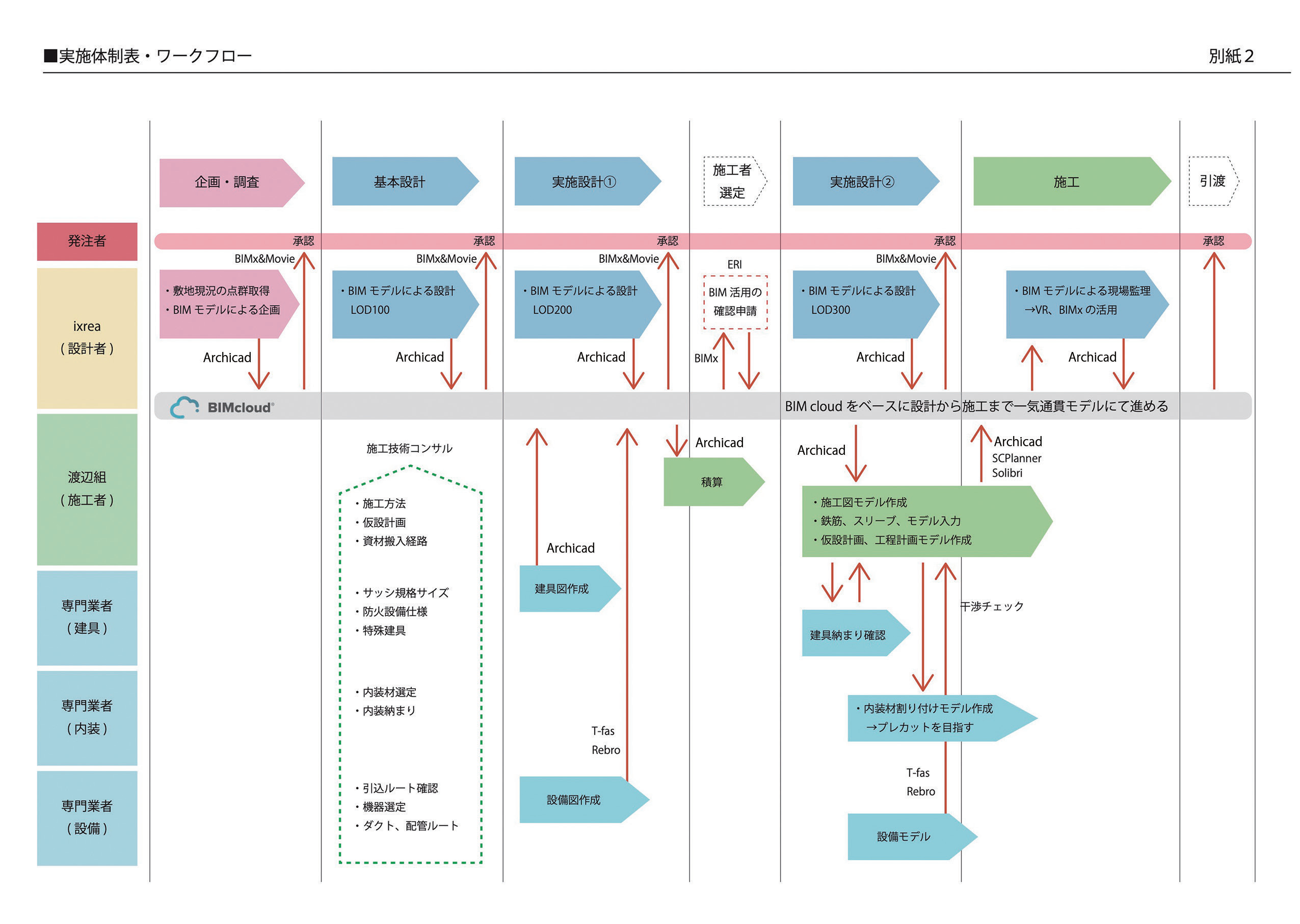

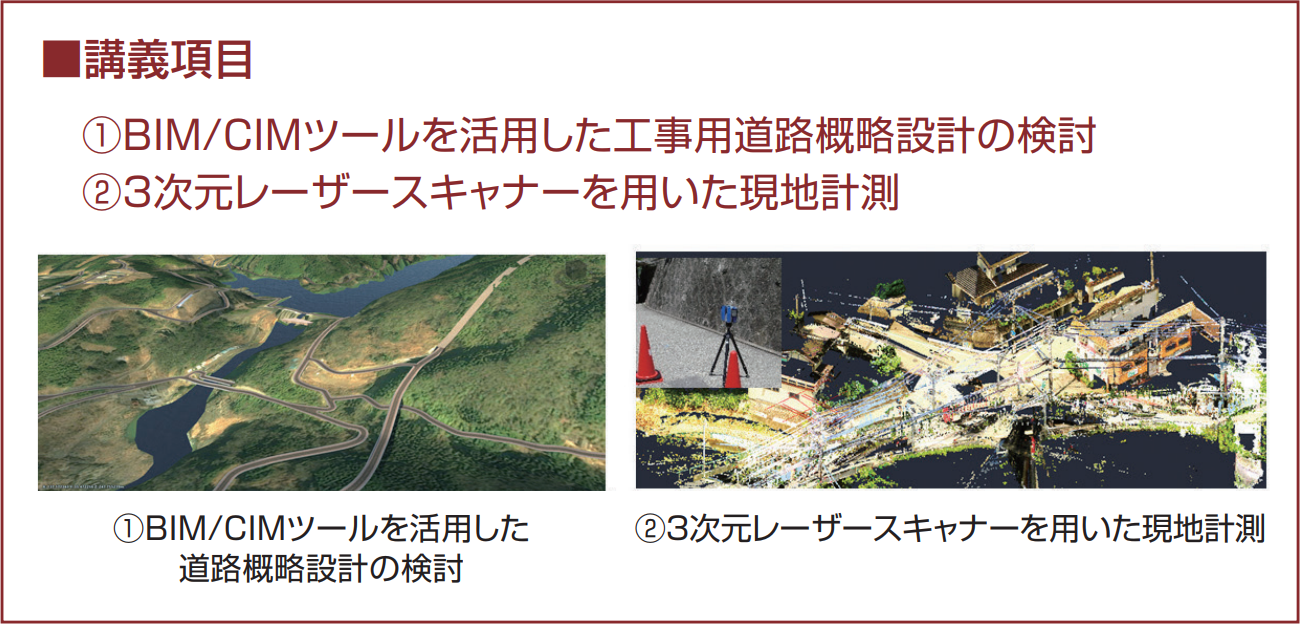

改正品確法を受けて、現状における受・発注者ともに限られた人員での監督・検査のさらなる充実を図るため、①合理的で不正の抑制に効果的な監督・検査方法、②受発注者相互による新たな品質管理マネジメントのあり方について、情報通信技術の活用の検討を進めている(図-1)。

図-1 情報通信技術の活用(品確法より抜粋)

監督検査における情報通信技術の活用の検討

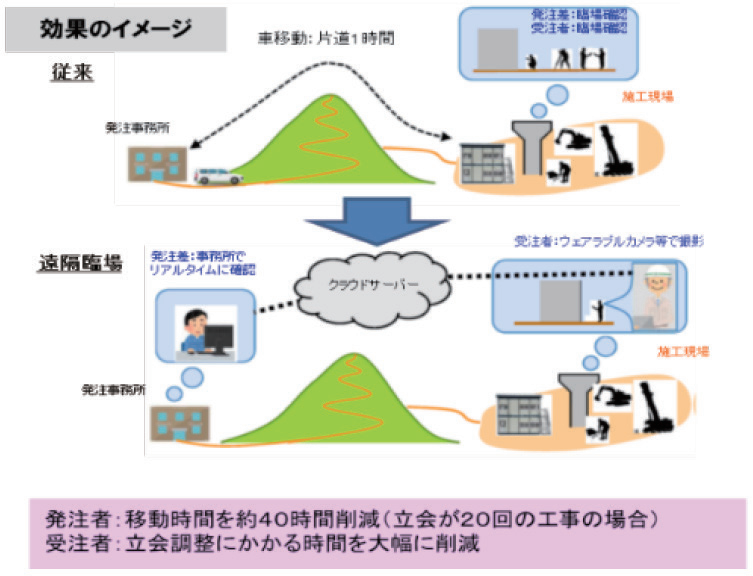

施工データの改ざんなど不正行為を抑制・未然に防ぐとともに、現場での確認作業の効率化に寄与することを期待できるものとして、施工状況の映像記録の保存、施工データの自動計測やクラウド管理などのICT(IoT)の導入を検討している。

施工状況をビデオ撮影により記録・保存することで、見られていることによる不正行為の抑止効果や工事現場の見える化による不安全行動の抑止となり、また、近景での撮影により、映像の解析技術などを併用することで映像記録・保存したデータを出来形確認に活用し、監督・検査業務の効率化への寄与も期待できる。

これらの技術の導入により「不可視部分の施工状況把握の充実」、「不正行為の抑制」、「確認作業の効率化」、「工事書類の削減」の効果が発揮されると考える。

こうした技術の活用に当たり、実現場で試行工事を行い、「映像のみで施工状況を把握する方法」、「データ改ざんなどを防止する技術の確立」、「ICT導入に関する基準類の整備」などの考えられる課題に対応・検討していく。

建設現場の生産性を飛躍的に向上するための革新的技術の導入・活用に関するプロジェクト

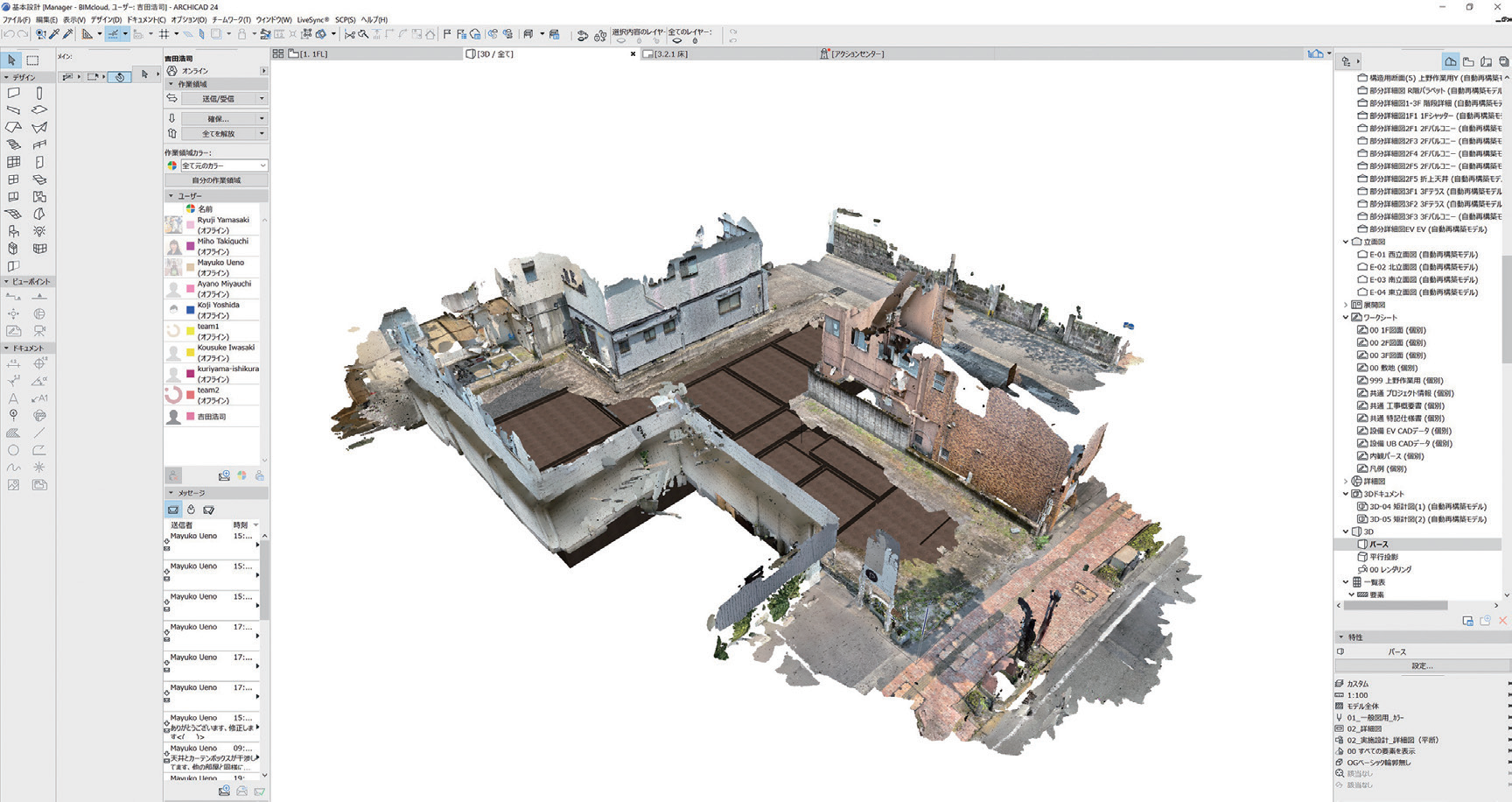

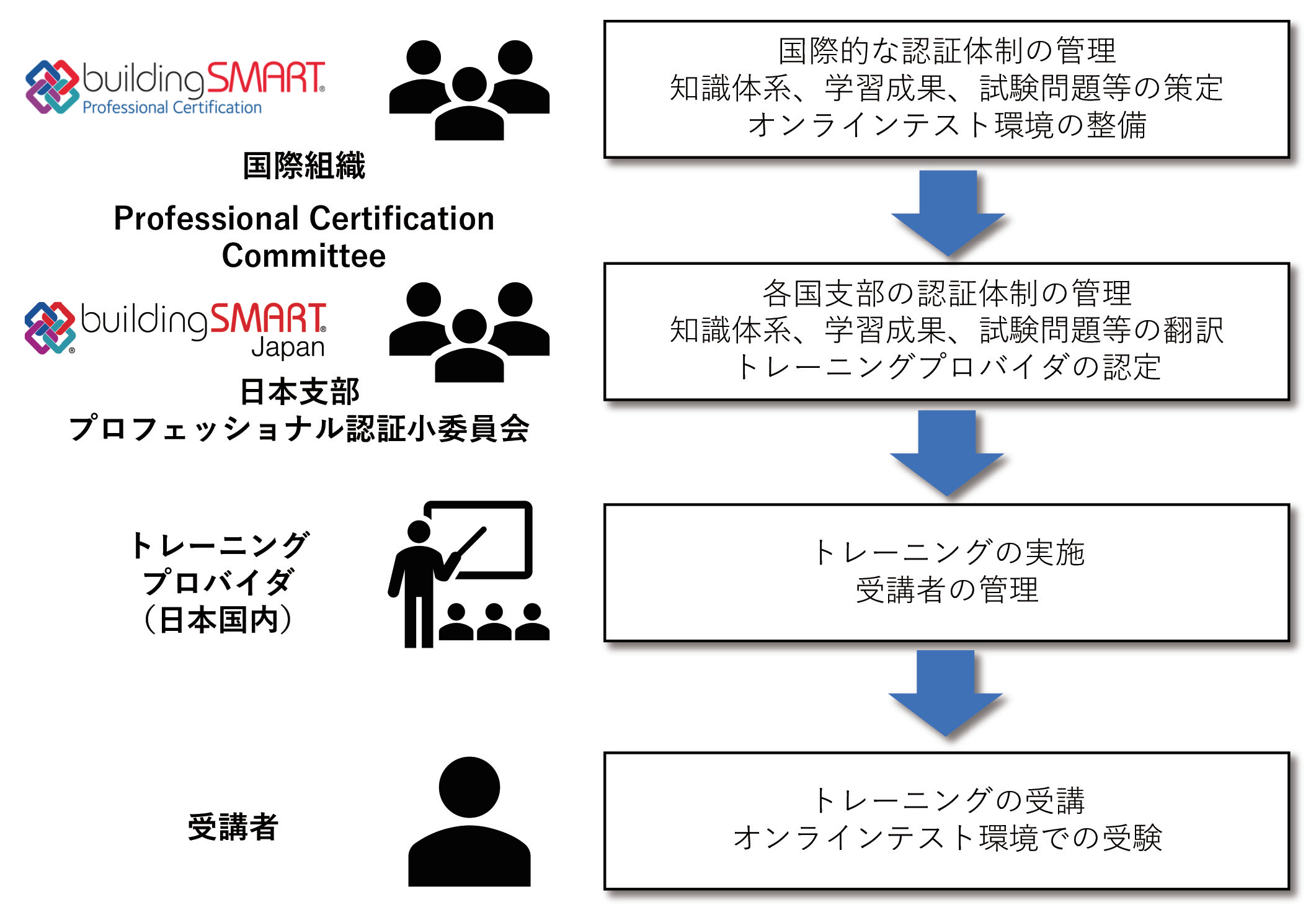

国土交通省では、内閣府の官民研究開発投資拡大プログラム(通称PRISM)の一貫として2018年度より「建設現場の生産性を飛躍的に向上させるための革新的技術の導入・活用に関するプロジェクト」に取り組んでいる。

本プロジェクトは、生産性向上に資する革新的技術を公募、現場実証し、技術の導入効果などを検証することで、革新的技術の現場への導入・活用を促進する取り組みで、特に技術の公募に当たって「建設業者」と「建設業者以外の者(IOT関連企業、大学等)がコンソーシアムという形式でチームを組むことを条件付けることで、従来の発想にとらわれず、民間企業などが保有する有用な技術を発掘することを狙いの一つとしている。

これから紹介する「遠隔臨場」と後半紹介する「デジタルデータを活用した鉄筋出来形計測技術」は同プロジェクトで開発され、土木工事における出来形、品質管理の高度化などを図る技術の代表的な事例である。

建設現場における遠隔臨場の試行

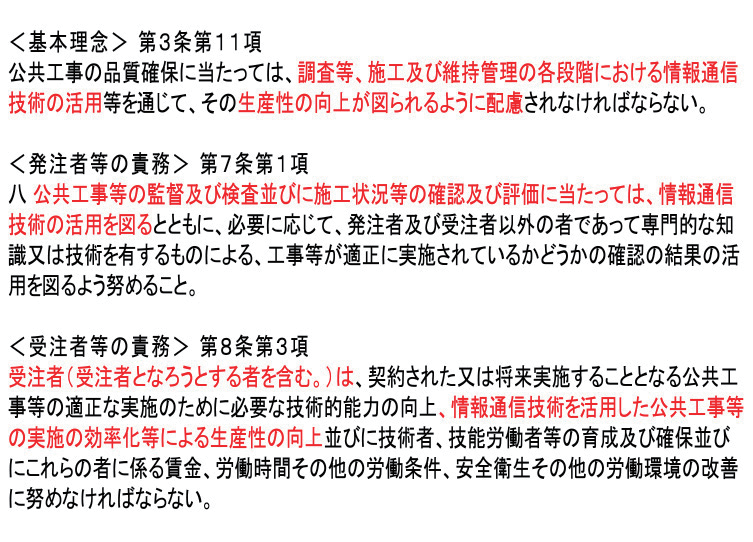

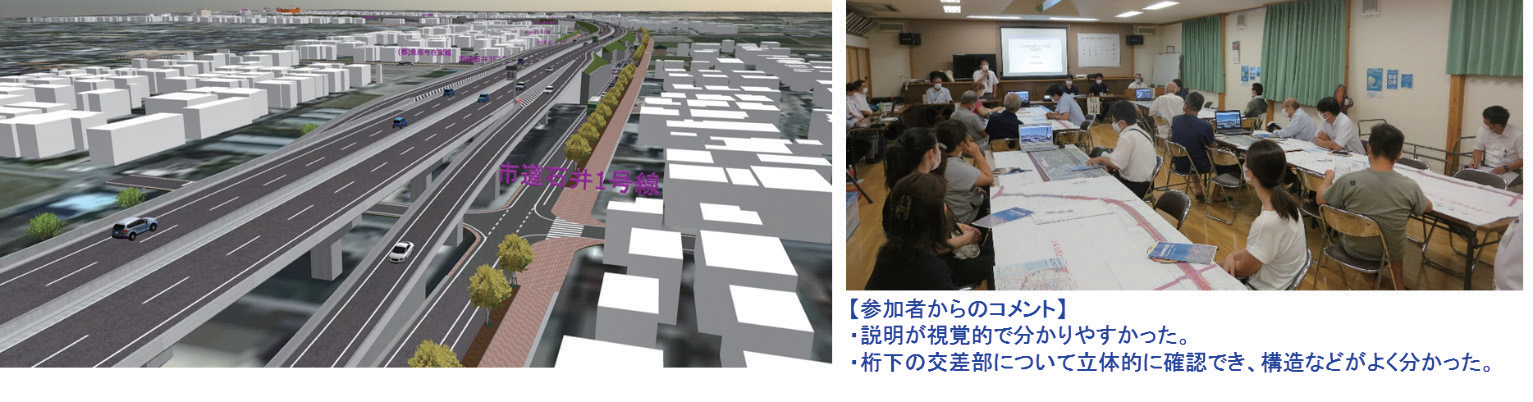

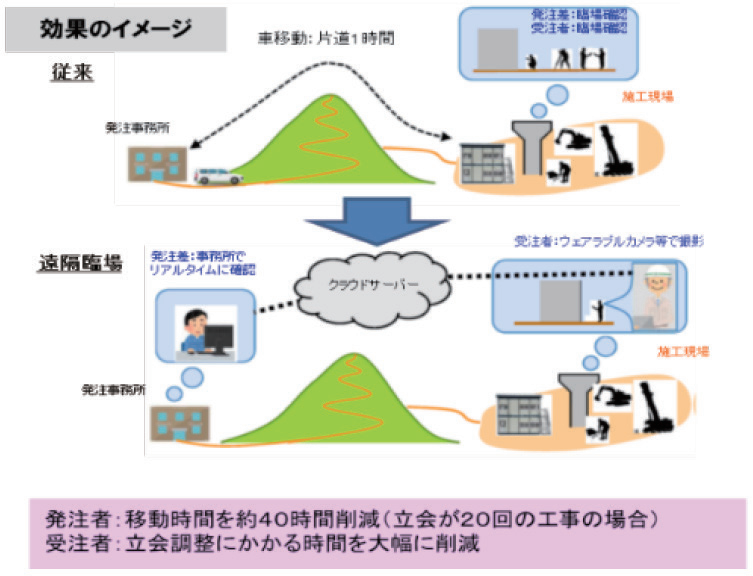

『遠隔臨場』とは、ウエアラブルカメラ等による映像と音声の双方向通信を使用して「段階確認」、「材料確認」と「立会」を行うものである。

遠隔臨場の効果としては、発注者は事務所・出張所・詰所などから施工現場への往復の移動時間を削減することができる。

また、受注者は監督員の臨場における日程調整や立会待ちによる施工時間のロスを防ぐことができるため、両者にとっての業務効率化に寄与すると考えられる。

図-2、3に概要と効果のイメージを示す。

図-2 遠隔臨場の概要

図-3 遠隔臨場の効果

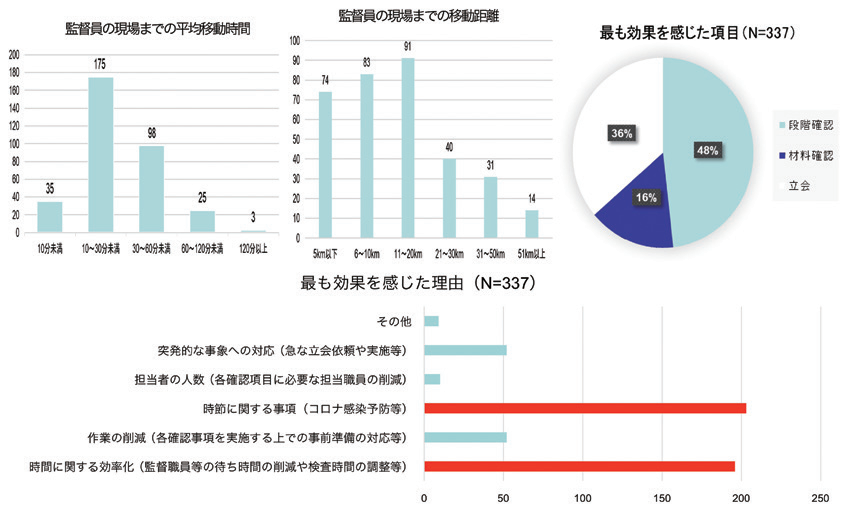

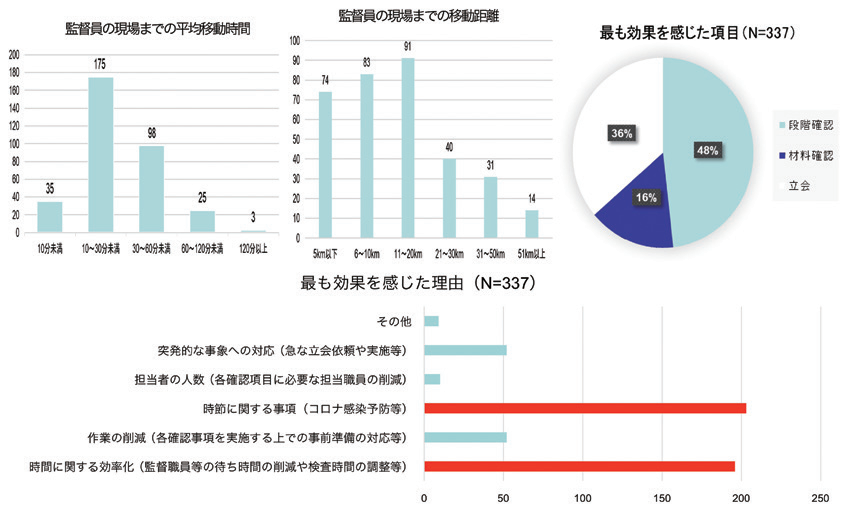

遠隔臨場については、各地方整備局において平成29年度から試行を継続的に実施しており、試行による受発注者の意見をアンケート調査として集約している。

直近の令和3年度に実施したアンケート調査では、「時節に関する事項(コロナ感染症予防等)」や「時間に関する効率化(監督職員などの待ち時間の削減や検査時間の調整など)」において最も効果を感じた理由であるとの結果により遠隔臨場の有用性が確認されている(図-4)。

図-4 令和3年度に行った試行における

アンケート結果(効果が感じられた項目と理由)

試行における各種要領を定める上では、直近のアンケート調査結果を反映することとし、令和2年3月には初版である「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領(案)」(以下、試行要領)、「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査試行要領(案)」を策定し、直轄土木工事の「段階確認」、「材料確認」と「立会」において、遠隔臨場の試行に取り組むこととした。

以後、継続した試行により試行要領を一部改定していることについても併せて述べることとする。

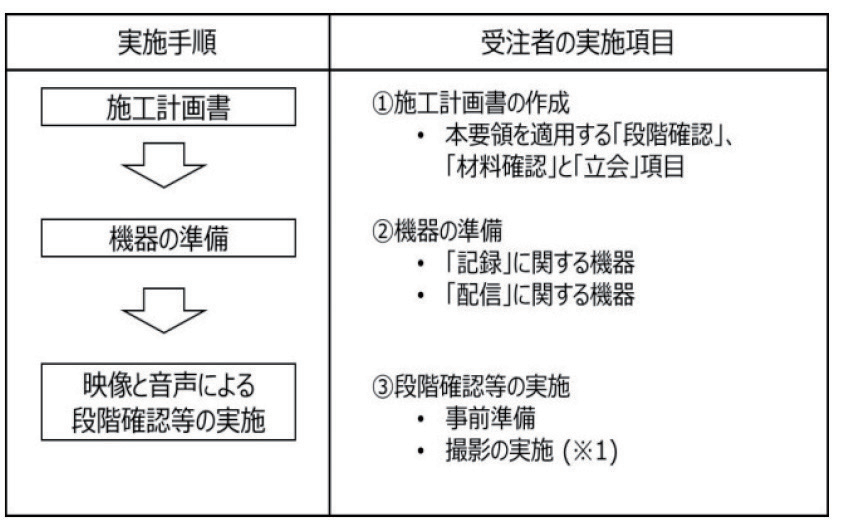

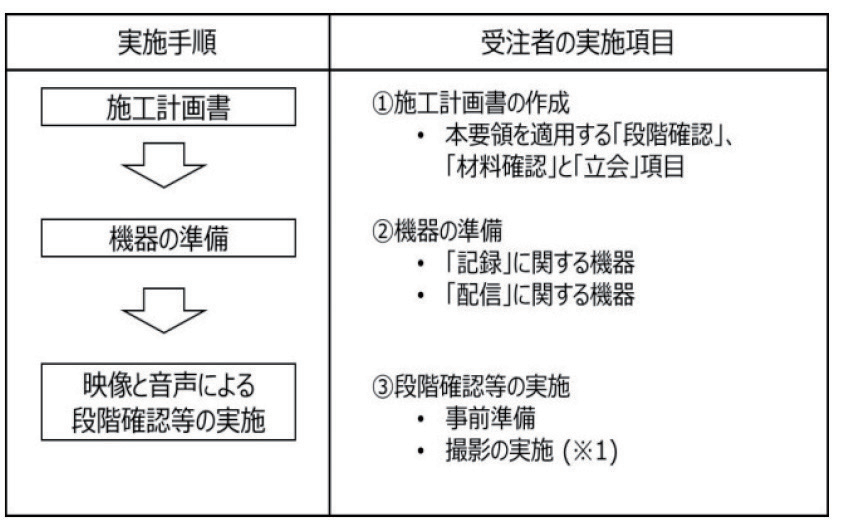

これらの試行要領は、遠隔臨場を適用するに当たり、受発注者の作業効率化を図るとともに、契約の適正な履行として施工履歴を管理するため、以下の事項について適用範囲や具体的な実施方法と留意点などを示したものである。

・適用の範囲

・遠隔臨場に使用する機器構成と仕様

・遠隔臨場による段階確認などの実施および記録と保管

1)適用範囲

遠隔臨場の機器を用いて、『土木工事共通仕様書(案)』に定める「段階確認」、「材料確認」と「立会」を実施する場合に適用する。

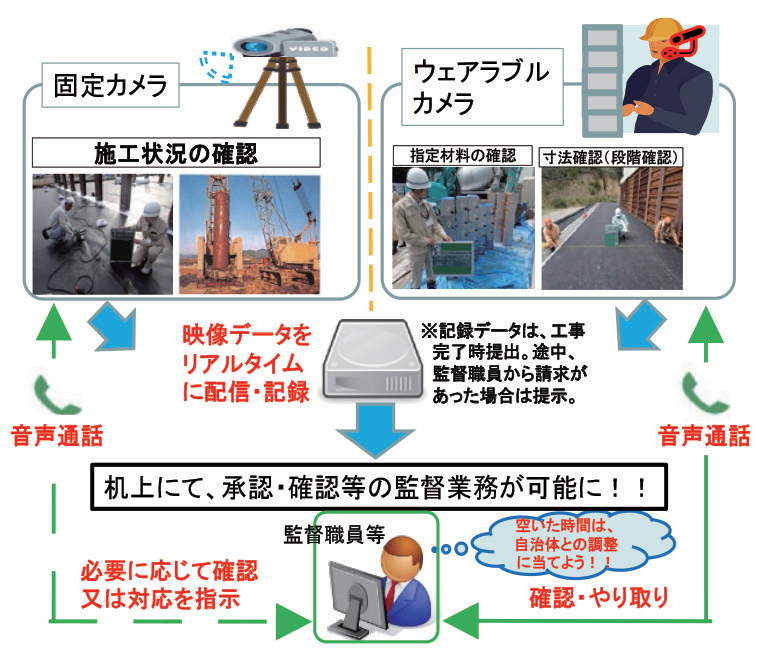

受注者が動画撮影用のカメラなどにより撮影した映像と音声を監督職員などへ同時配信を行い、双方向の通信により会話しながら確認するものである。

この際、監督職員などが確認するのに十分な情報を得ることができた場合に、臨場に代えることができるものとする。

監督職員などが十分な情報を得られなかったと判断する場合には、受注者にその旨を伝え、通常どおりの段階確認を実施する。

なお、監督職員が実施の場合は、録画や写真は不要であり、確認実施者が現場技術員の場合は、使用するPCにて遠隔臨場の映像(実施状況)を画面キャプチャなどで記録し、工事情報共有システム(ASP等)に登録して保管する(図-5)。

図-5 令和2年度方針における各仕様

2)使用機器と仕様

遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラなどの機器は、受注者が準備、運用する。

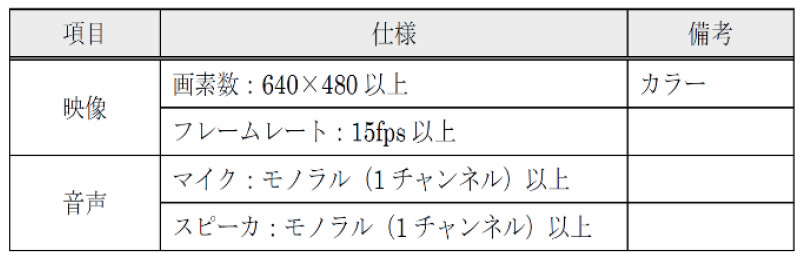

(1)映像と音声の「撮影」に関する仕様

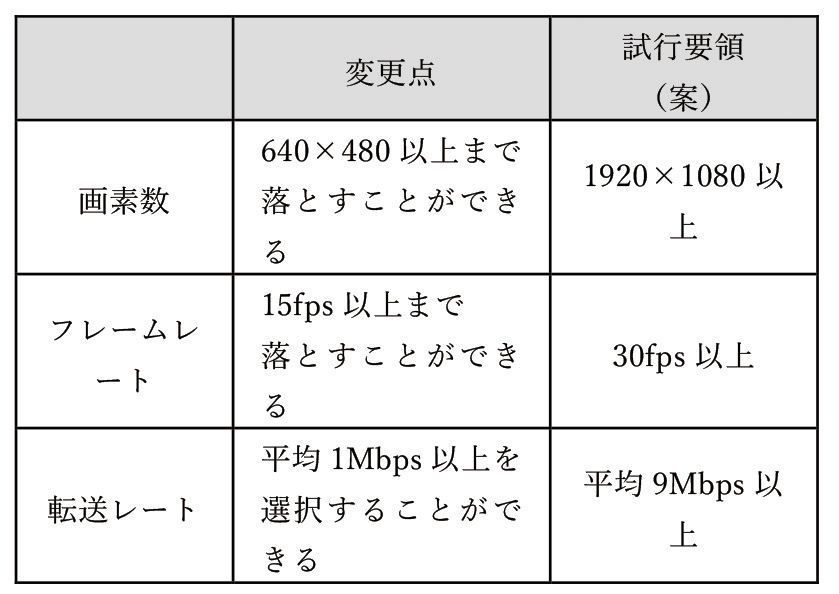

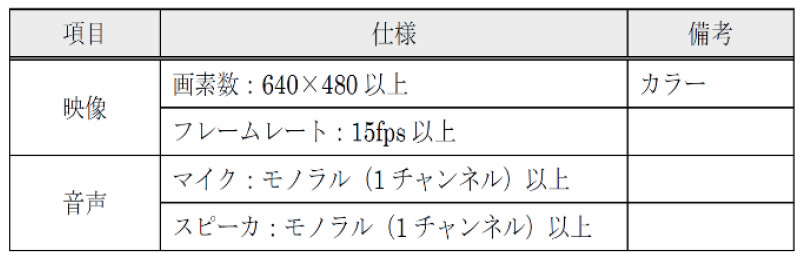

本試行に用いる動画撮影用のカメラなどの機器による映像と音声の「記録」に関する仕様を表-1に示す。

なお、 映像と音声は、別々の機器を使用することができるものとし、夜間施工等における赤外線カメラや水中における防水カメラなどの使用や固定カメラの使用なども妨げるものではない。

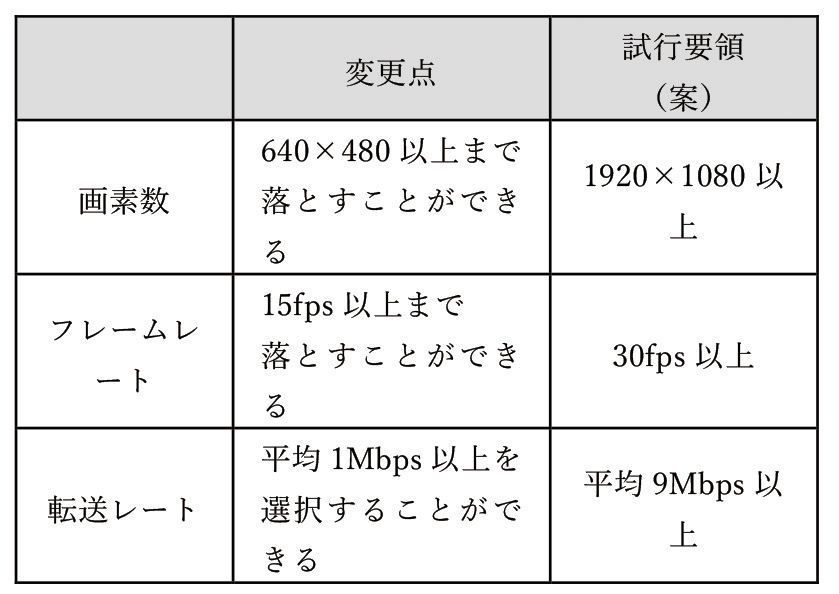

機器の仕様については、当初試行した現場においてはズーム倍率を上げると画像が粗くなるため、配筋状況を確認する上からハイスペックを望む声を反映していたが、令和2年度の試行工事でスペックを緩和したところ、立会や段階確認では画像による確認が可能との結果が出たことにより令和3年3月に変更した(表-1、3)。

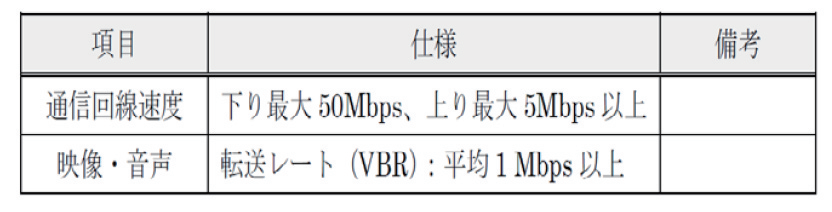

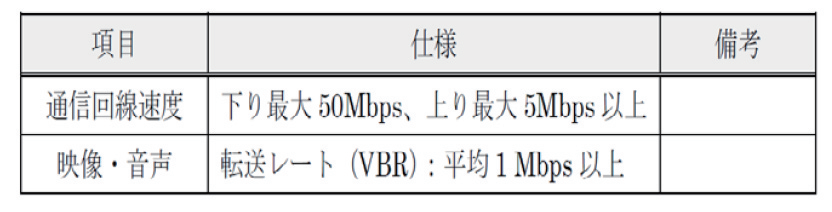

(2)Web会議システム等に関する仕様(映像と音声の「配信に関する仕様」)

Web会議システムに関する仕様を表-2に示す。

なお、Web会議システムなどは通信回線速度により自動的に画質などを調整するため、通信回線速度を優先し、転送レート(VBR)は参考とする。

映像と音声を送信しモニターで確認するシステムは、Web会議システムの他、令和2年度の試行では、通信機器などのメーカーがクラウドも含めパッケージ化しているシステムや、ASP(工事情報共有システム)を活用している事例もあった。

受注者がどの会社を選定するかは自由であり、選定理由は、導入の容易さ、現場に適した機能、使用実績などが考慮され、費用面だけで選定したとは限らない。

表-1

令和3年3月「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領」

の動画撮影用のカメラに関する仕様

表-2

令和3年3月「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領」

のWeb会議システム等に関する仕様

表-3

令和3年3月「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領」

の各仕様の変更点

3)実施

段階確認などを行う箇所については、受注者が撮影した映像と音声を監督職員などへ同時配信を行い、双方向の通信により会話しながら監督職員が指定して確認する。

受注者は、「工事名」、「工種」、「確認内容」、「設計値」、「測定値」や「使用材料」などの必要な情報について適宜黒板など(電子小黒板も可)を用いて表示する。

記録に当たり、必要な情報を冒頭で読み上げ、監督職員等による実施項目の確認を得ること。

また、終了時には、確認箇所の内容を読み上げ、 監督職員等による実施結果の確認を得ること。

4)記録と保存

受注者は、遠隔臨場の映像と音声を配信するのみであり、記録 と保存を行う必要はないとして書類の省力化を図っている。

ただし、確認実施者が現場技術員の場合は、現場技術員は使用するPCにて遠隔臨場の映像(実施状況)を画面キャプチャなどで記録する。

5)留意事項

工事記録映像の活用に際しては、画面や音声に映る作業員のプライバシーに関して特有の問題があるので留意する必要がある。

・被撮影者である当該工事現場の作業員に対して、撮影の目的、用途などを説明し、承諾を得ること。

・作業員のプライバシーを侵害する音声情報が含まれる場合があるため、留意すること。

・施工現場外ができる限り映り込まないように留意すること。

・受注者は、公的ではない建物の内部など見られることが予定されていない場所が映り込んだり、人物が映っている場合は、人物の特定ができないように留意すること(写真-1~3)。

写真-1 監督員の確認状況 写真-2 撮影者 写真-3 現場の状況

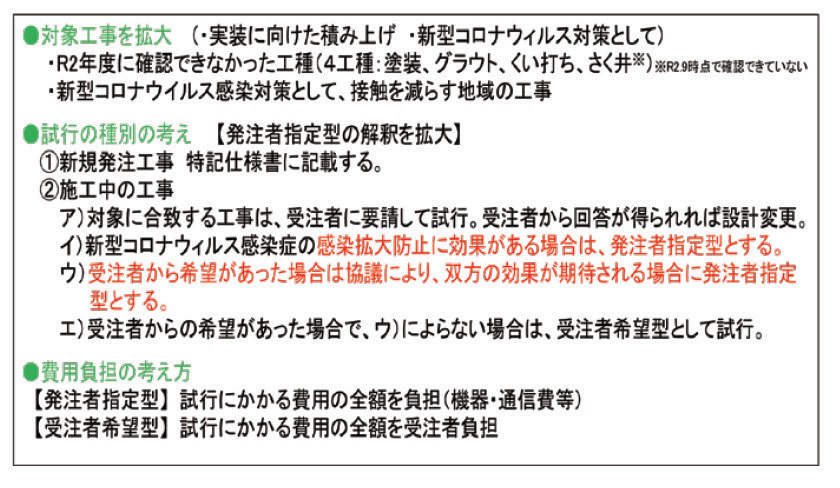

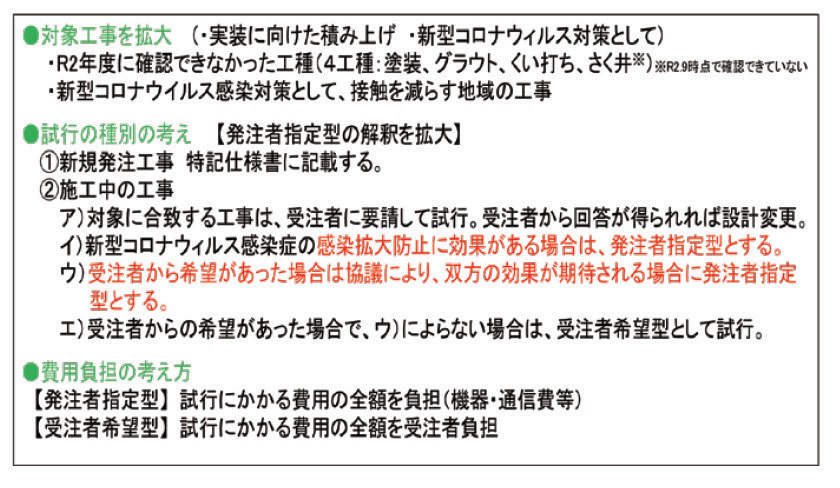

6)令和2年度における遠隔臨場の試行

令和2年度においては、遠隔臨場の試行拡大と新型コロナウイルス感染拡大防止のため、遠隔臨場により取り組みやすくなるように「建設現場における遠隔臨場の令和2年度の試行方針」(以下、「令和2年度方針」という)を策定し、全国の直轄工事現場で760件の試行工事を実施した(令和3年3月末時点)。

試行方針においては、試行における費用負担の考え方について、発注者指定型として試行するものについては、試行にかかる費用の全額を技術管理費に積み上げ計上し、発注者が負担することとした。

また、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として試行する場合は、発注者指定型として試行することとしており、感染症対策としても積極的に試行できるようにした。

また、「建設現場における遠隔臨場の令和3年度の試行方針(以下、令和3年度方針)では、上記に加え、受注者から遠隔臨場の希望があった際に受発注者間の協議を経て、受発注者双方に遠隔臨場の効果が期待される場合は機器や通信にかかる費用を発注者が負担する「発注者指定型」としている(図-6)。

図-6 令和2年度方針における各仕様

段階確認に関する規定と課題

公共工事においては、会計法に基づき、契約の適正な履行を確保するために必要な検査を行わなければならない。

このため、工事の進捗に応じて発注者立会いによる段階確認が行われている。

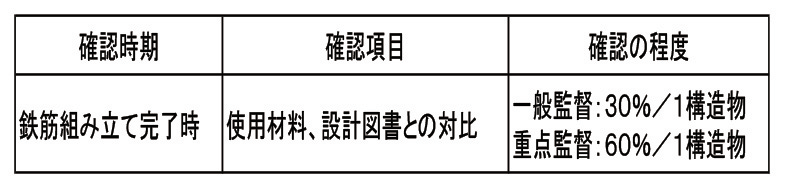

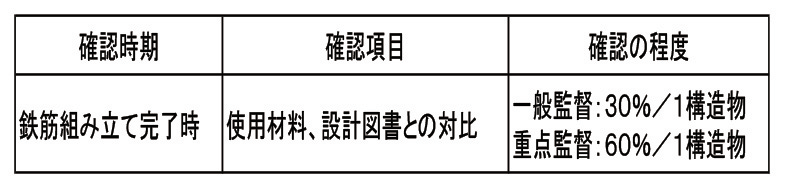

例えば、土木工事監督技術(案)では、鉄筋組み立て完了時に表-4のように実施することになっている。

確認頻度については、目安を示しているのみで、回数などは受発注者の協議により決定される。

設計図書と現場の対比については、鉄筋径、間隔、かぶり、重ね継手長などの計測が必要であり、これらの具体的な方法については、土木工事共通仕様書(案)、土木工事施工管理基準および規格値(案)に基づいている。

工事受注者からは、段階確認のための準備(発注者が計測するための鉄筋へのマーカー設置、帳票作成等)や、発注者が計測している状況写真の撮影および写真の整理などで多大な手間と時間を要しているとの意見もある。

さらに現場では希望どおりに発注者が臨場できず、受注者の待機が発生していることや、現場への長時間の移動が発注者の大きな負担となっている。

また、遠隔臨場を実施していく上での課題解決については、各地方整備局の試行の中で取り組んでおり、昨年度より積極的に試行に取り組んでいる関東地方整備局の取り組み事例について、発注者・受注者の考えも取り入れながら紹介する。

表-4 土木工事監督技術基準(案)における段階確認項目

関東地方整備局における建設現場の遠隔臨場

関東地方整備局では、令和2年度より建設現場の遠隔臨場に取り組んでおり、令和2年度は166工事(令和3年3月末時点)で遠隔臨場の試行を実施し、令和3年度はさらなる試行拡大に取り組んでいる。

(1)試行対象工事

令和3年度は、令和2年度の試行結果を踏まえ、原則3億円以上の工事、および3億円未満の工事においても遠隔臨場の効果が期待できる工事は発注時の特記仕様書に「発注者指定型」として試行を実施することを明記の上、試行を実施することとした。

加えて、その他の全ての工事においても受注者に意向を確認し、効果が期待できるもの、新型コロナウイルス感染症拡大の防止対策に寄与するものは「発注者指定型」で試行を実施することができることとし、実質、全ての工事が「発注者指定型」により建設現場の遠隔臨場の試行を実施できる体制とした。

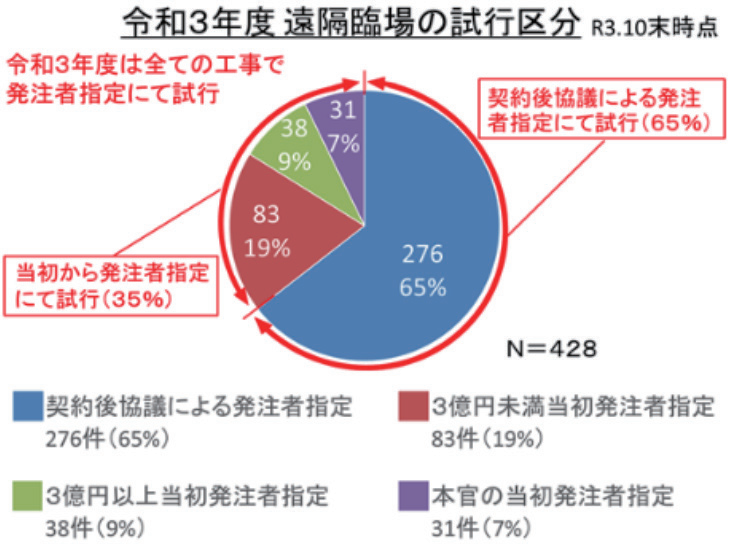

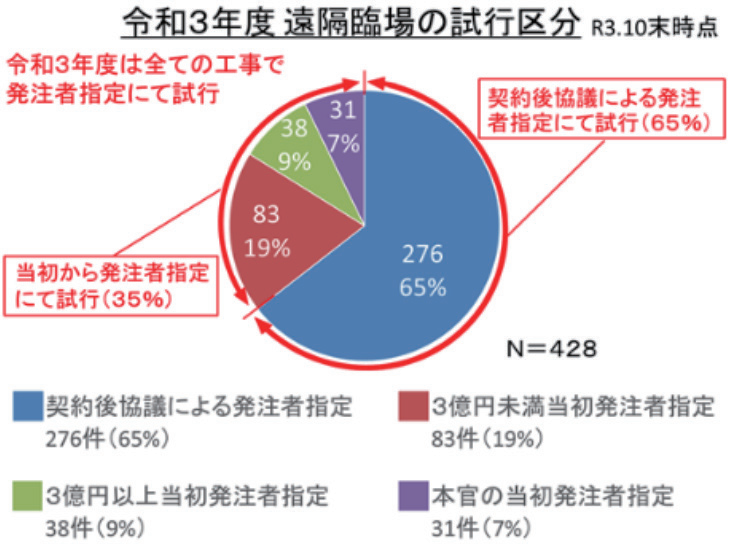

令和3年度は、10月末時点で428工事で試行を実施しており、当初から発注者指定型で試行を実施したのは152工事(35%)、契約後の協議により発注者指定型で試行を実施したのは276工事(65%)となっている(図-7)。

なお、久慈川緊急緊急治水対策河川事務所では、発注した全15工事において試行を実施している。

図-7 令和3年度 遠隔臨場の試行区分(R3.10末時点)

(2)試行内容

1)段階確認

材料確認と立会での確認を受注者が動画撮影用のカメラ(ウエアラブルカメラ等)により撮影した映像と音声を配信システムを利用して確認する。

2)機器の準備

動画撮影用のカメラは、撮影者の安全を確保するため、ウエアラブルカメラなどの撮影者がハンズフリーで撮影可能なものを使用する。

配信システムは、「パッケージ化したシステム」、「情報共有システム(ASP)」、「Web会議システム(Teams、Zoom)」等、いずれのシステムを利用してもよい。

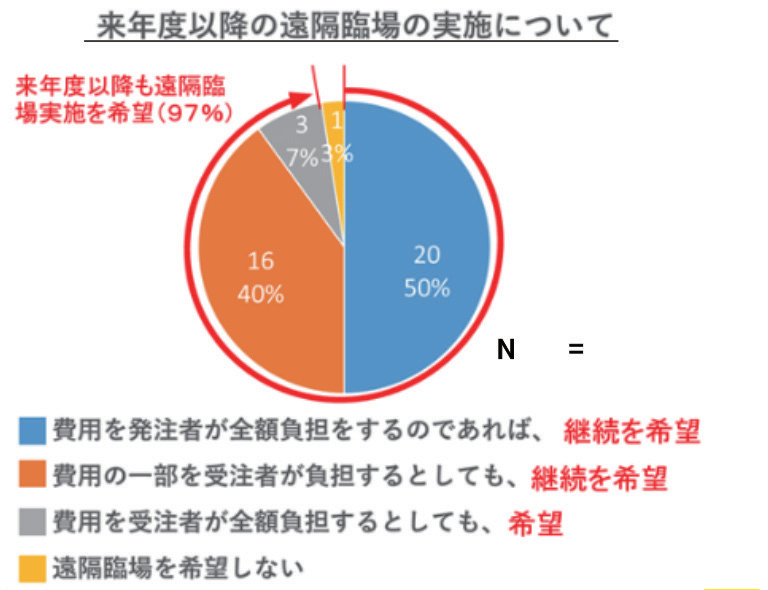

(3)受注者アンケート調査の実施

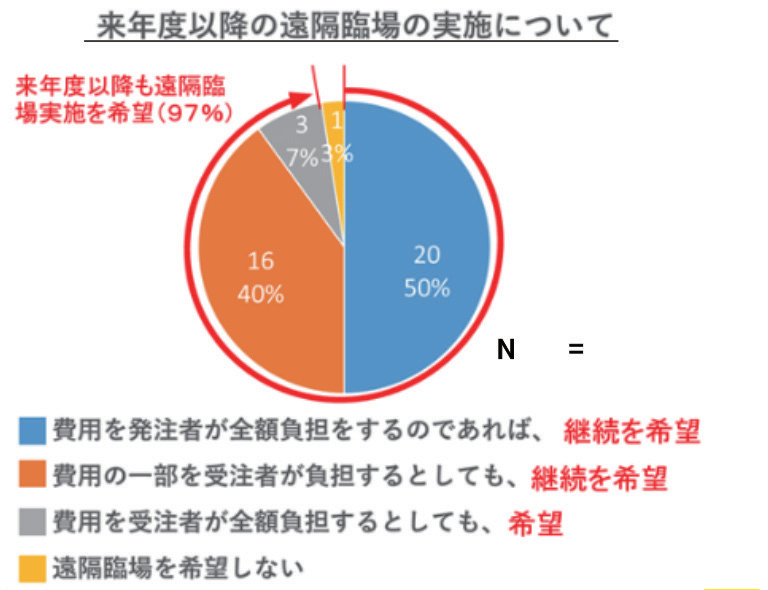

遠隔臨場の試行を実施し、令和3年9月までに完成した80工事を対象にアンケート調査を実施し、40工事から回答を得た。

回答者の多くが、移動時間や待機時間の削減。

新型コロナウイルス感染症対策に効果を実感していることが分かり、多数の受注者(97%)が来年度以降も遠隔臨場の実施を希望していることが分かった(図-8)。

図-8 来年度以降の遠隔臨場の実施について

(受注者アンケート結果)

(4)現場における試行事例

関東地方整備局首都国道事務所が担当する国道357号東京湾岸道路塩浜区間では、複数の工区において橋梁下部工事を施工しているところであるが、各工区の受注者が建設現場の遠隔臨場の試行に取り組んでいる。

試行を実施する工事は、3億円以上の工事で「発注者指定型」として発注された工事に加え、工事契約後に発注者から受注者へ意向確認を実施し、受注者の試行の実施の意向を受けて、発注者が「発注者指定型」として指示し実施する工事も複数ある。

東京湾岸道路塩浜区間の現場では、主に「段階確認」既製杭工既製コンクリート(確認時期:打込時、掘削完了時、施工完了時、杭頭処理完了時)、重要構造物RC躯体工(橋脚)(確認時期:鉄筋組み立て完了時、埋戻し前)や「材料確認」土留仮締切工(鋼矢板)などにおいて建設現場の遠隔臨場の試行に取り組んでいる。

1)受注者の感想

・従来の臨場は、監督職員の現場までの移動時間を渋滞なども考慮した上で把握し、調整が必要であり、移動が遅れた場合は臨場の後の施工に影響することが常であった。

遠隔臨場の活用により、移動時間を考慮せずに、現場の施工の段取りを優先に遠隔臨場が実施可能であるため、時間のロスを削減し、施工性を向上させることが可能。

・遠隔臨場の試行の機会を活用し、受発注者が遠隔臨場のいろいろな事例を経験すれば、将来的に効率的な遠隔臨場の実施が可能である(写真-4)。

写真-4 遠隔臨場による出来形確認(現場)

2)監督職員の感想(小松川監督官詰所)

・現場への移動時間の削減が大きなメリット。

近距離でも交通渋滞を考慮した移動が必要な都市部での工事においても遠隔臨場は効果を発揮している。

複数の工区を連続して臨場することも可能となり、受発注者ともに臨場に要する時間の削減が十分に図られている。

・既製杭(試験杭)は、現場において臨場する場合、現場の地質条件により臨場のタイミングが前後するため、施工開始から施工完了まで現場に張り付いている必要があったが、遠隔臨場の場合、臨場のタイミングで呼び出しを受ければよく非常に効率的である。

・タブレットを活用することにより執務室以外でも臨場の対応が可能である(写真-5)。

(5)今後に向けて

今後のさらなる遠隔臨場の活用拡大に向けて、関東地方整備局のホームページを活用した試行状況などの情報発信や、受発注者双方が建設現場の遠隔臨場に対する理解を深めるため勉強会を開催するなどの取り組みを積極的に行っている。

また、アンケート調査の結果をはじめとする受発注者の要望や意見を踏まえ、さらなる遠隔臨場の実施拡大を見据えた次年度の運用方針の策定を予定している。

▼関東地方整備局HP

「建設現場の遠隔臨場」

(HPアドレス)

https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000212.html

写真-5 遠隔臨場による出来形確認(監督職員)

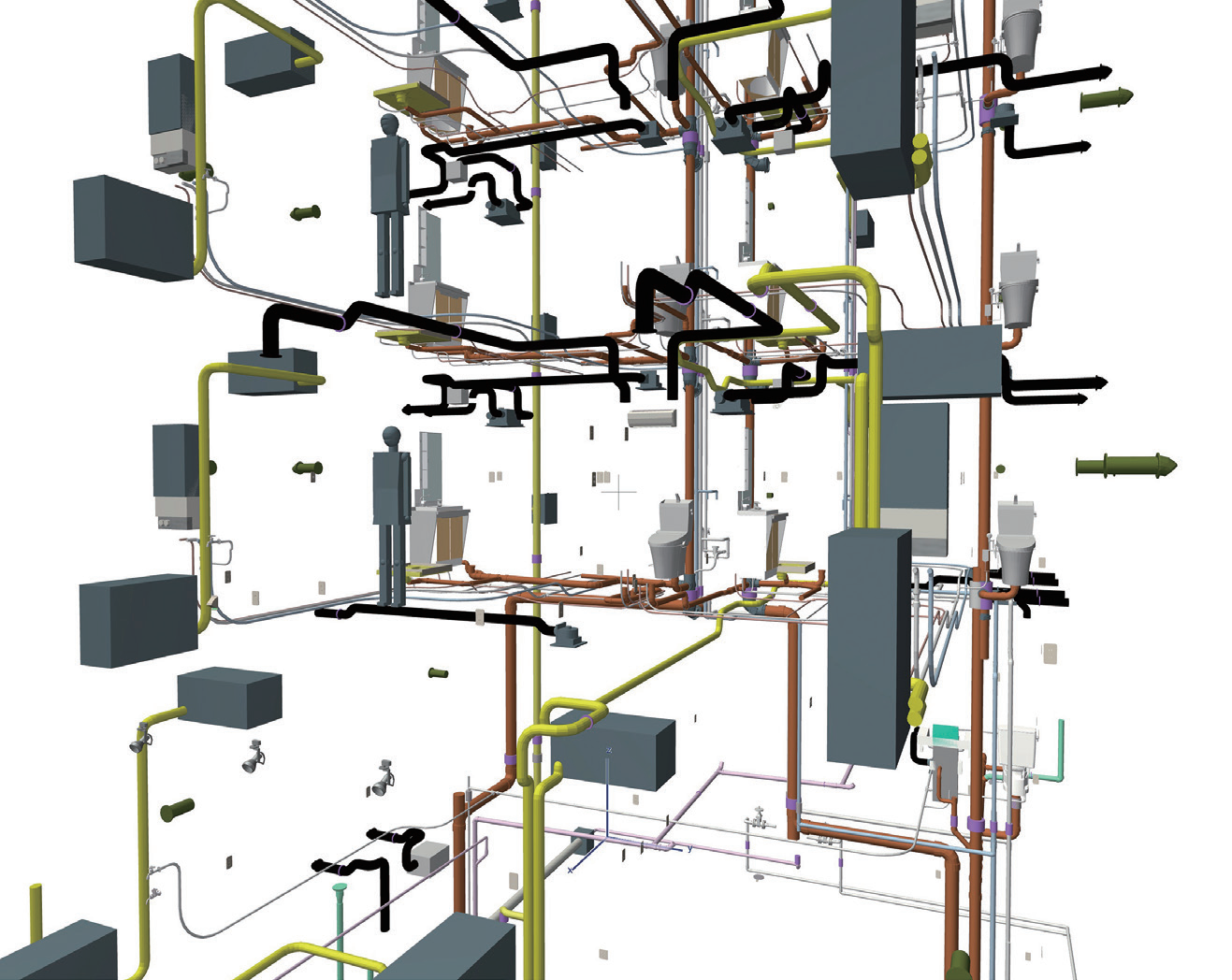

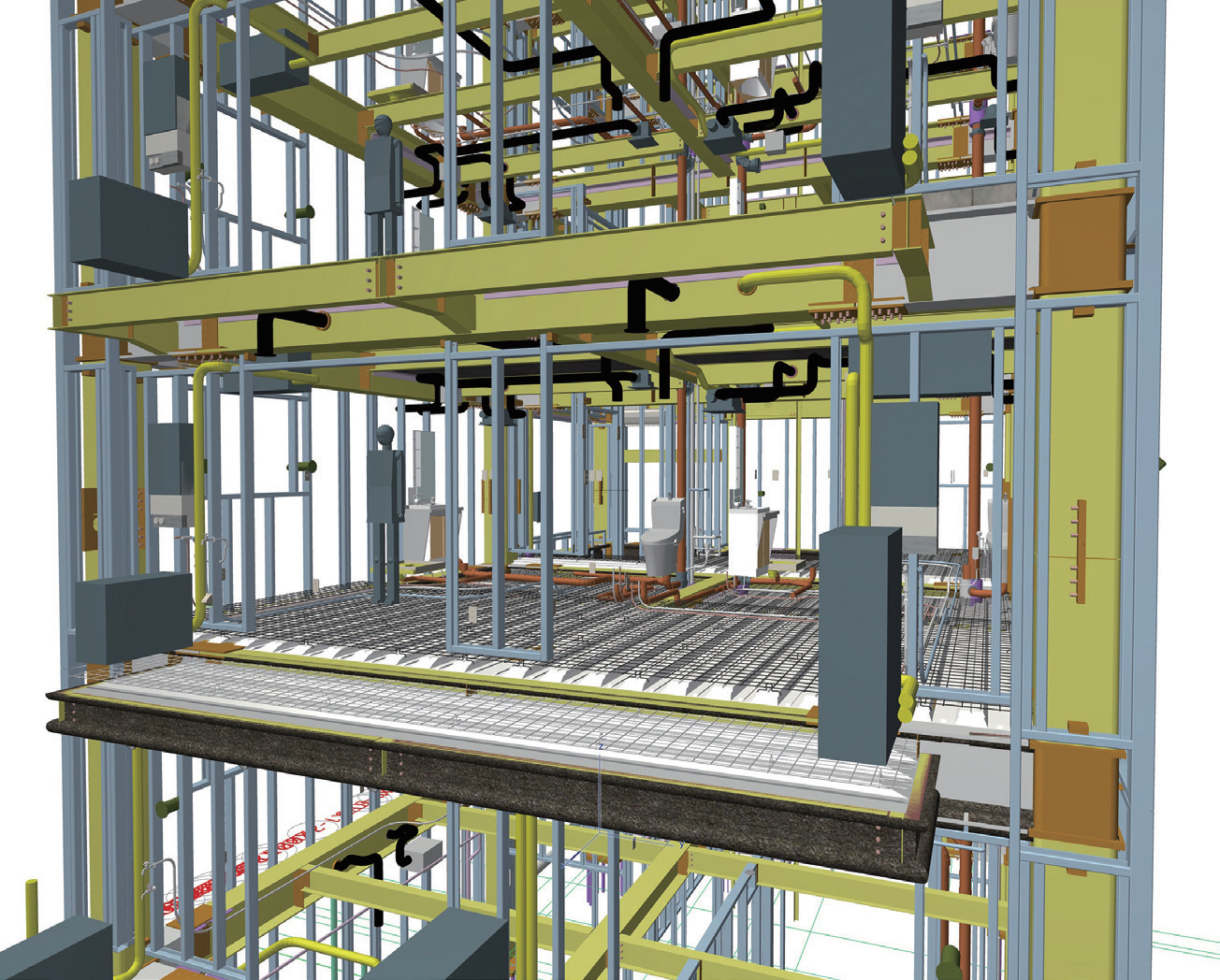

カメラ等による撮影データを活用した配筋検査などの省力化

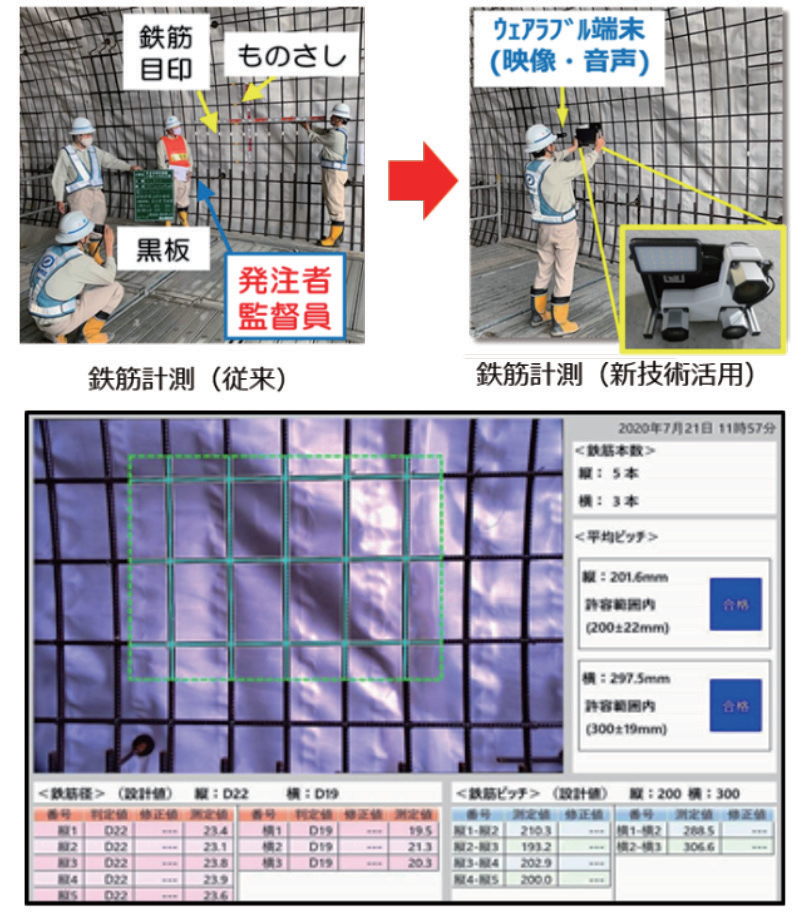

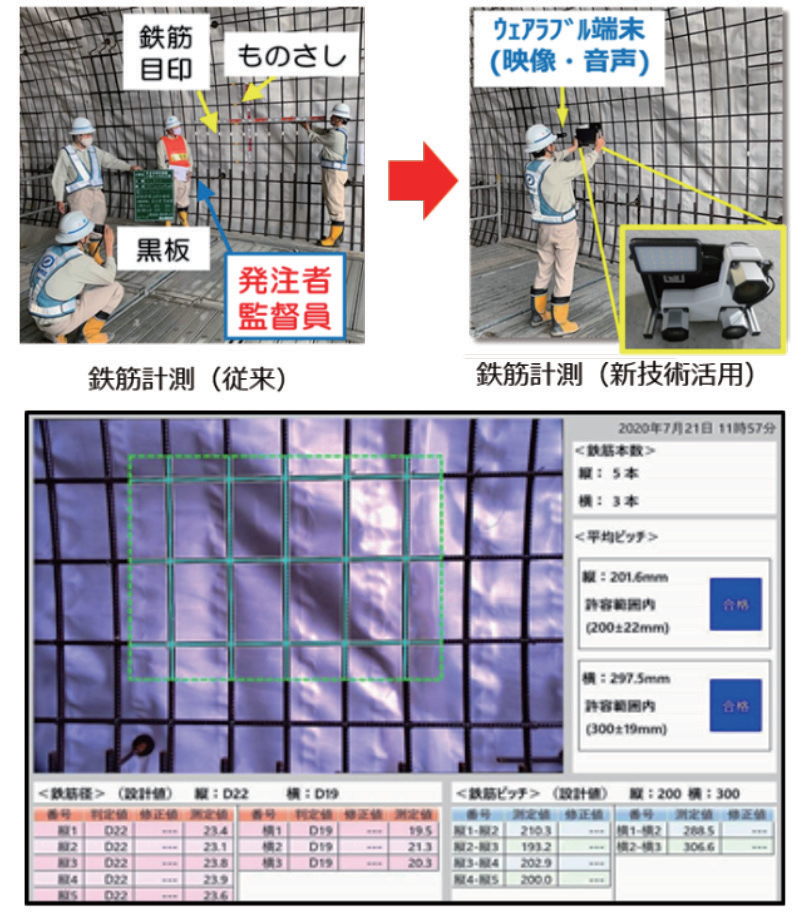

従来の土木工事の配筋検査は、先に記載した「段階確認に関する規定と課題」に記載したとおり、対象物をスケールで計測しながら、同時に写真を撮影していく作業であり、複数人での時間や手間を要するものとなっており、また、その後の写真や帳票整理に多大な手間がかかることが課題であった。

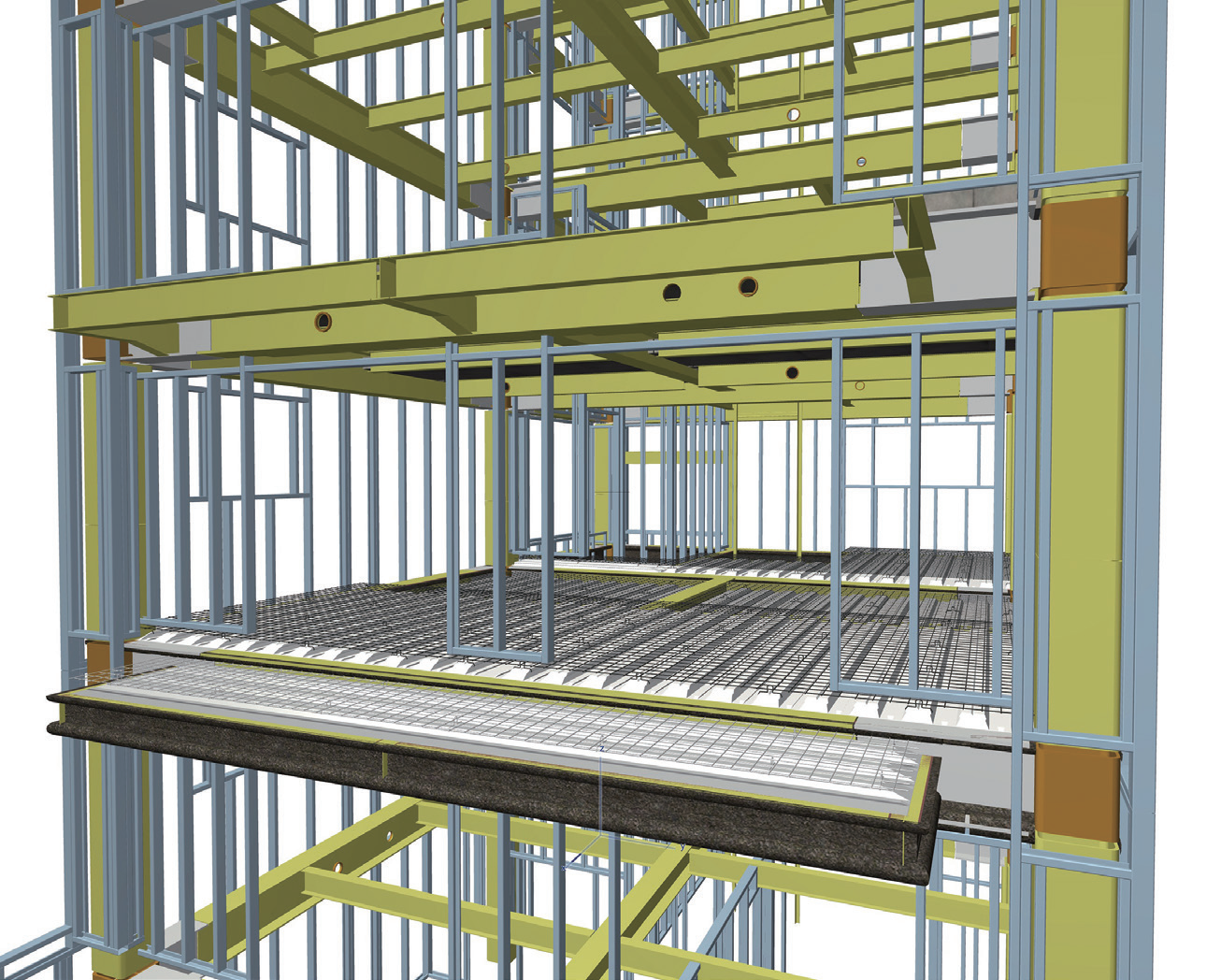

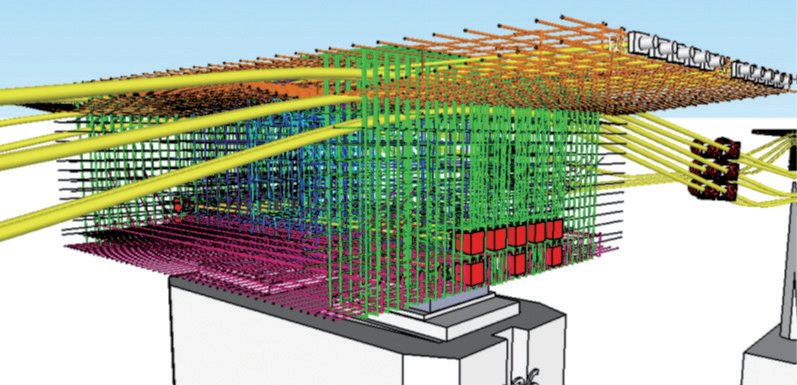

こうした課題に対し、PRISMの取り組みで開発された、公共工事の段階確認の一環である「配筋検査」において、受注者の鉄筋へのマーカーやロッド設置などの準備作業や帳票作成業務の効率化への寄与が期待できる「デジタルデータを活用した鉄筋出来形計測に関する技術」について述べる。

本技術は対象物を撮影するだけで配筋間隔や鉄筋径、本数を計測することを可能としており、また、撮影後の計測結果はシステムの画面上にリアルタイムで表示され、計測から結果の確認まで一連の作業を撮影者単独で行うことができるようになる。

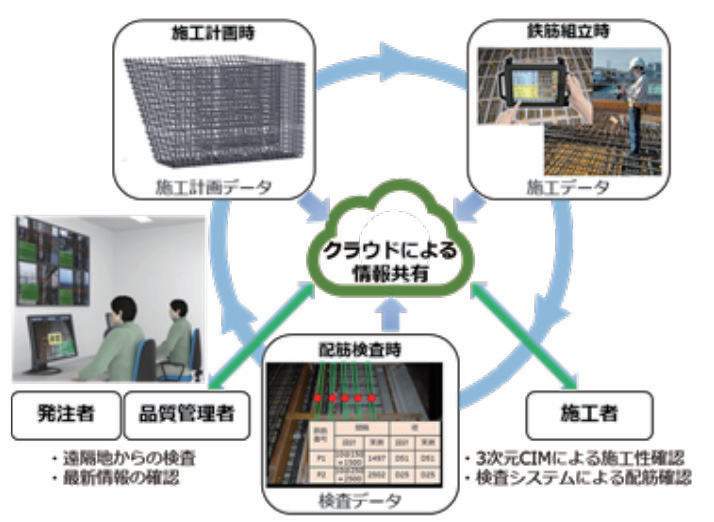

実際の試行現場では計測に必要な人員が4人から1人に減少し、計測時間が約1/3に削減されるなど、本技術が計測作業の省人化や省力化につながることを確認した(図-9)。

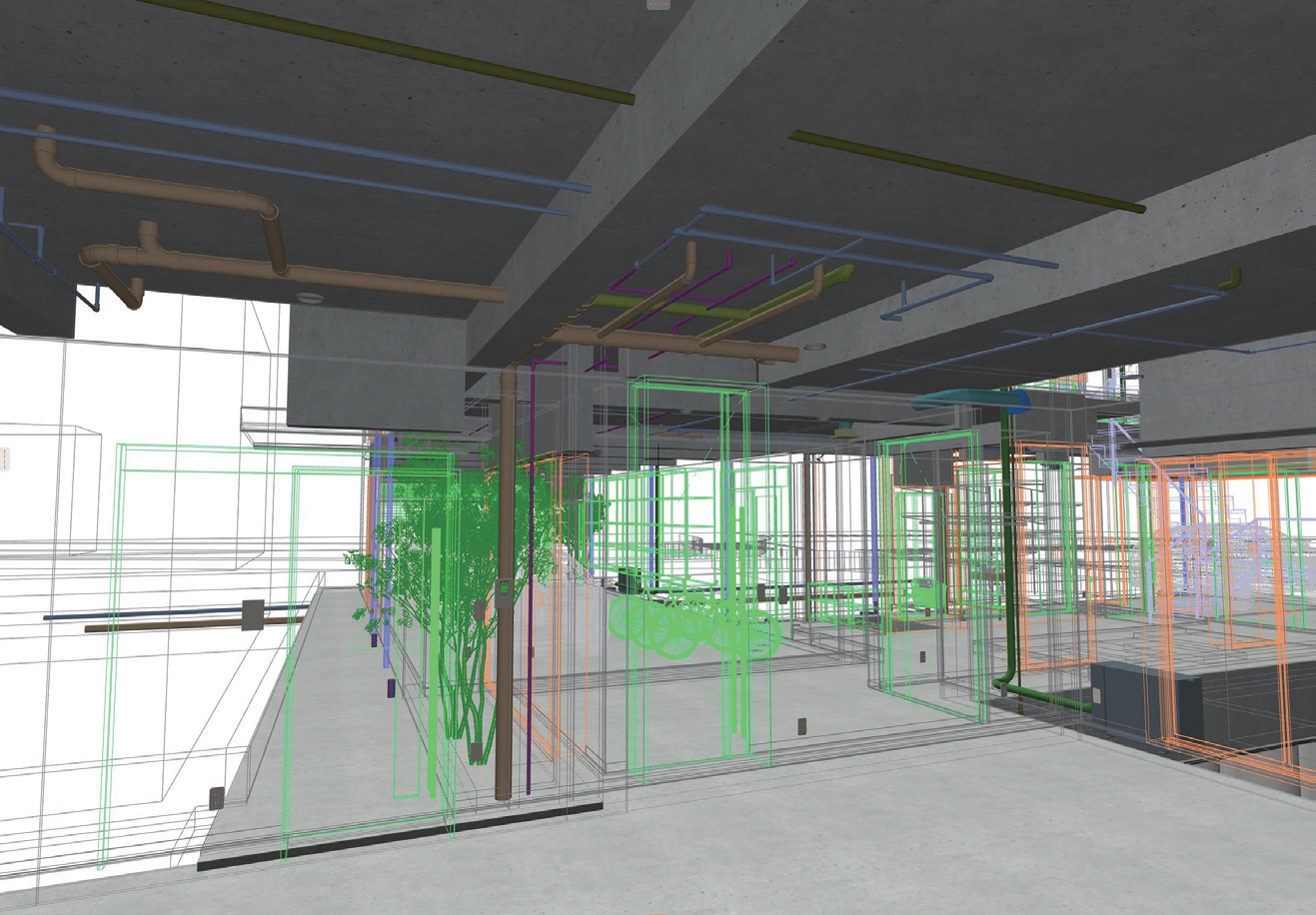

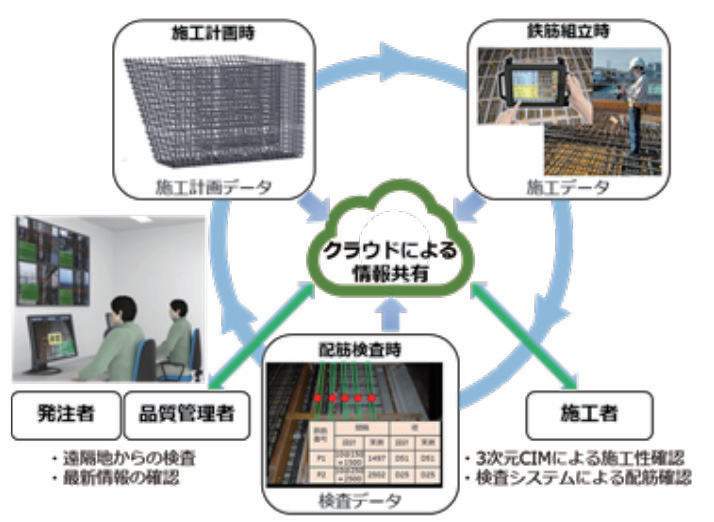

さらに、あらかじめ構造物の3次元設計BIM/CIMデータをクラウドに保存しておくことで、前述の撮影データとBIM/CIMデータを照合し、リアルタイムに合否判定を行うことを可能とする。

この判定結果は、現場事務所や発注事務所から確認を行うことができるため、監督職員や検査待ち時間がなくなることや、検査の書類作成の簡素化にもつながるなど、建設業の働き方改革に資することが期待される。

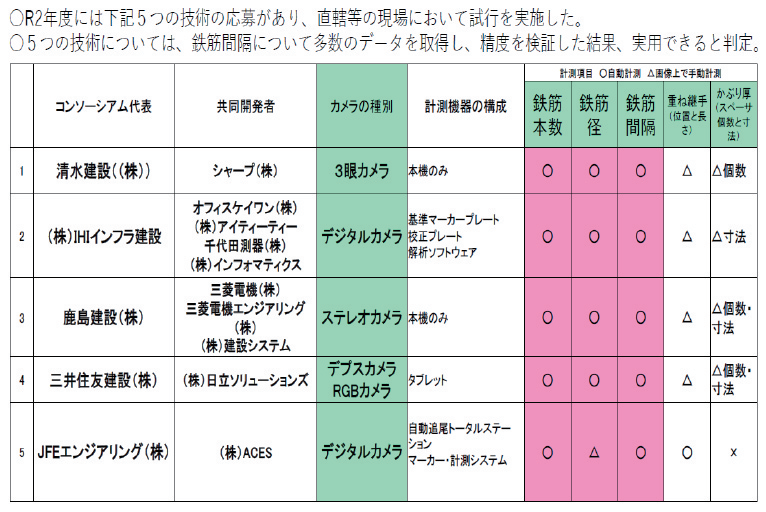

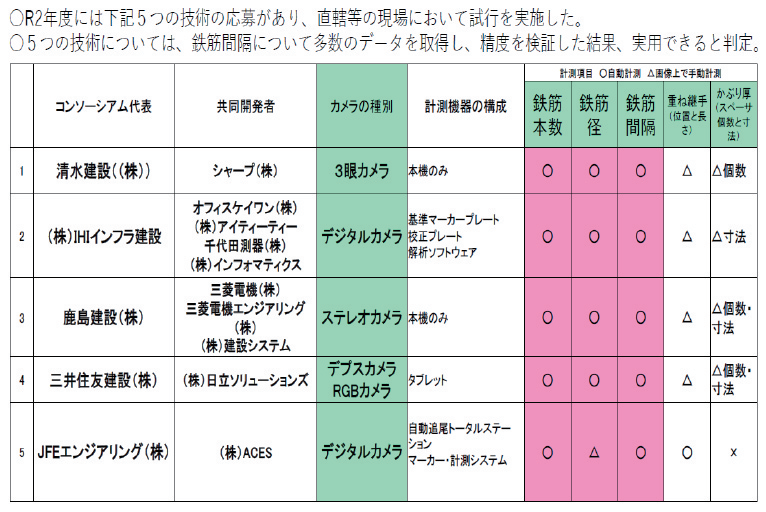

前述のPRISMを活用して鉄筋計測に関する技術開発を実施したコンソーシアムは5者あり、コンソーシアムの1者は、3眼カメラにより配筋撮影画像を解析し、縦・横方向の鉄筋径や間隔、本数を計測、結果をクラウド上で共有することで品質検査業務の効率化を図るもの(図-10、写真-6)や、別のコンソーシアムでは、奥行き方向を計測できるカメラ(デプスカメラ)を搭載したタブレットなどで鉄筋を計測し、鉄筋径、間隔を自動計測し、デプスカメラの画像を解析し、リアルタイムで結果をタブレットへ表示するなどといった現場での配筋検査に特化した技術の開発がされている。

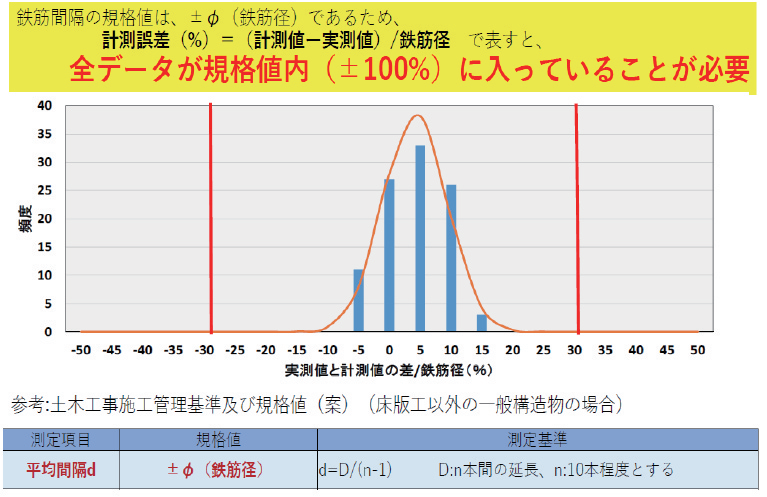

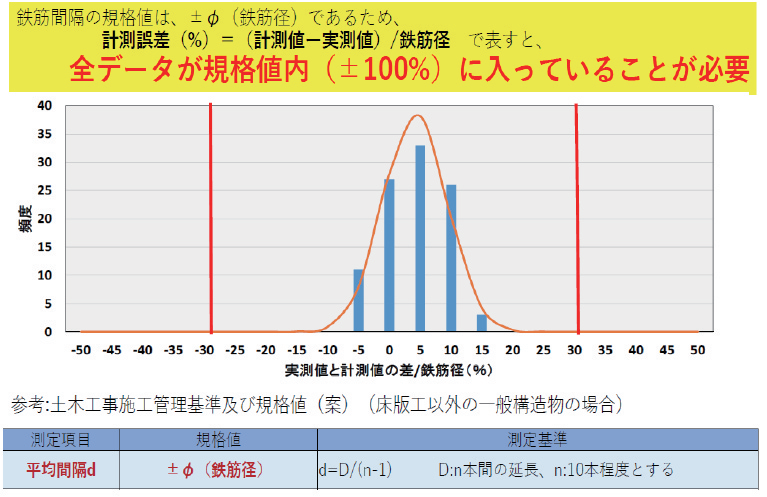

PRISMの試行では、実現場などにおいて、発注者の段階確認時に従来方法と新技術を併用し、両者のデータから統計的に精度検証が十分だと判断できるデータ整理と計測誤差の視点では、全データが規格値内(±100%)に入っていることが必要とし、また、計測値・計測精度は鉄筋径や気象な測定角度などのさまざまな条件による違いや、毎回の計測結果にばらつきがないことないかなどの確認し、また、導入効果、実用性や汎用性の観点も考慮して、直轄現場の試行が可能と判断したものである(図-11)。

なお、出来形規格値については、鉄筋コンクリート構造物であり、各デバイスの測定精度により、基準値を緩和することは考えていない(表-5)。

また、本プロジェクトに関わらず、民間会社独自で開発をしている既存の技術についても、デジタルカメラなどにより撮影した画像データから、鉄筋径、間隔、本数などの情報を解析する仕組みなどは複数存在しているため、それらも含めた技術が建設現場において活用できるような環境を整える予定である。

カメラ撮影データを活用した配筋検査に関する技術は、上記で説明した類似技術などにより現場での試行が可能となるよう、令和3年7月に「デジタルデータを活用した鉄筋出来形計測技術に関する試行要領(案)」を策定し、全国の直轄土木工事29現場において同技術の導入に向けた試行を開始した。

試行後は直轄土木工事だけでなく、幅広く工事で活用できるよう、監督および検査に関する要領(案)の策定にもつなげていく予定である。

本技術は現段階では試行であり、実装に向けたデータ取得・分析に関する時間を要することから、当面の間は、従来の段階確認である配筋検査と並行して、技術の精度および生産性向上への寄与度についても検証していくこととする。

タブレット画面

タブレット画面

図-9 カメラ撮影データを活用した

配筋検査の様子 従来の配筋検査状況

図-10 クラウドによる情報共有

図-11 データ統計の一例

写真-6 配筋画像取得状況

表-5 PRISM試行により精度が確認された技術

おわりに

令和3年度も、新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態宣言時に、河川や道路の公物管理、公共工事については、事業の継続が求められており、また、受発注者双方においてテレワークの推進や「三つの密」の回避などの感染防止対策を徹底することとして対応しているが、建設現場におけるリモート・非接触といった観点では、「遠隔臨場」や「カメラ等による撮影データを活用した配筋検査」の活用は有効と考えられる。

遠隔臨場については、実装化に向けた要望も多くあるが、一方で配筋検査については、技術活用の拡大と、さらなる生産性向上に結びつけるためには、デバイスの普及と併せて新たな基準類の策定など現行基準の改定も必要であるとの意見もある。

国土交通省としては、民間の持つ技術の活用を促進するための基準類の策定や改定などの環境整備を進めることで、建設現場における省力化・省人化に資する技術を全国の工事に拡大できるよう取り組みを進め、同時に建設プロセスにおける働き方を変革し、建設分野におけるDXを推進してまいりたい。

国土交通省 大臣官房技術調査課 工事監視官

栗原 和彦

【出典】

建設ITガイド 2022

特集1 建設DX、BIM/CIM