書籍版「建設ITガイド」に掲載した特集記事のバックナンバーです。

発注者目線のBIM -BIMとはナンナノカ-

|

2022年10月14日

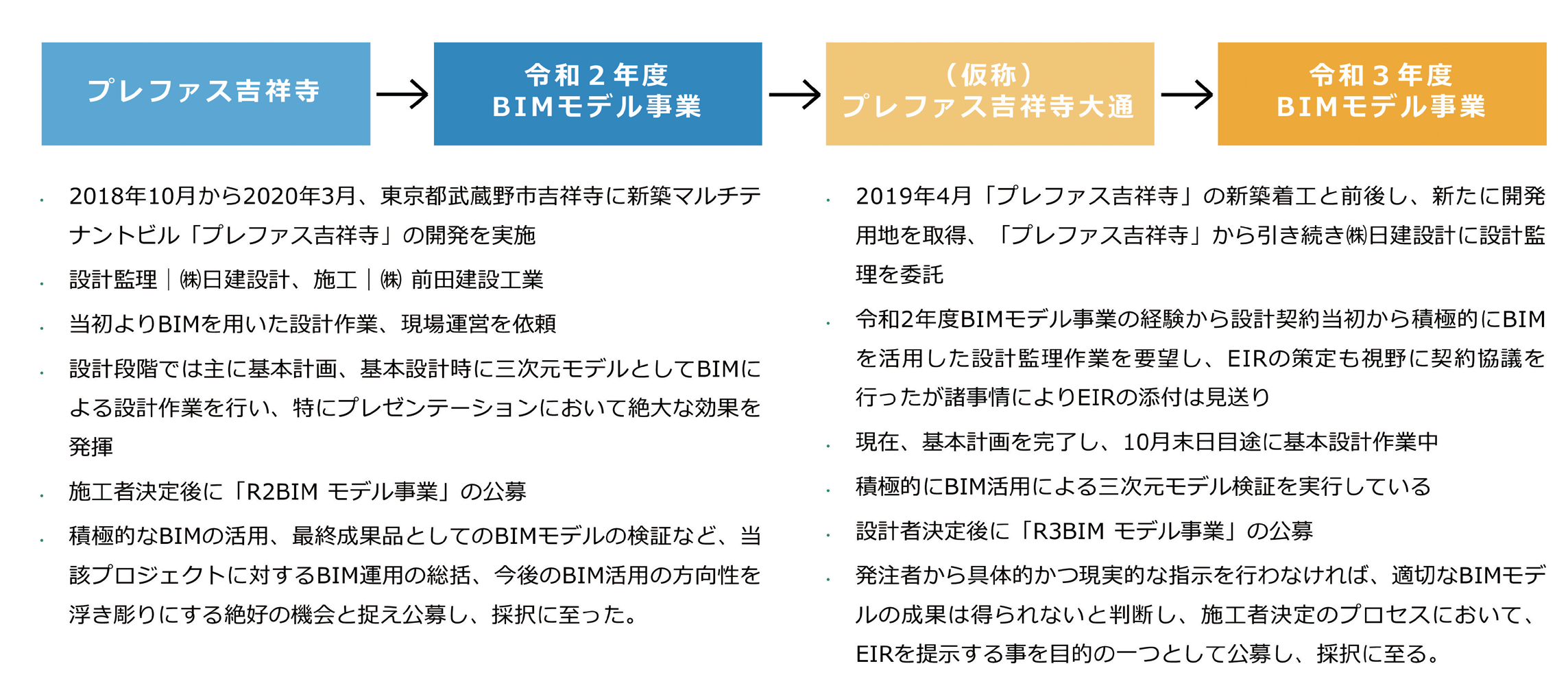

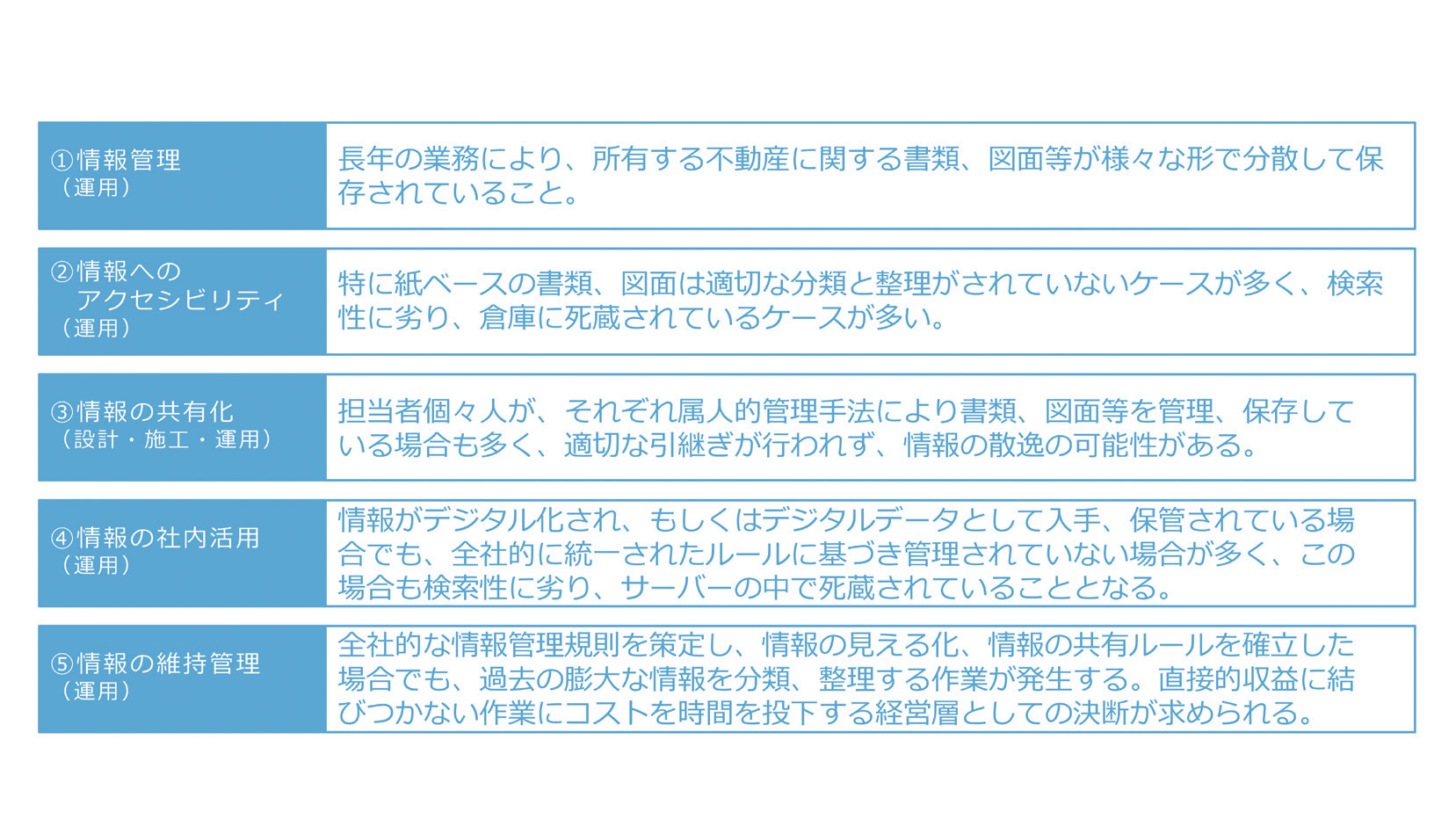

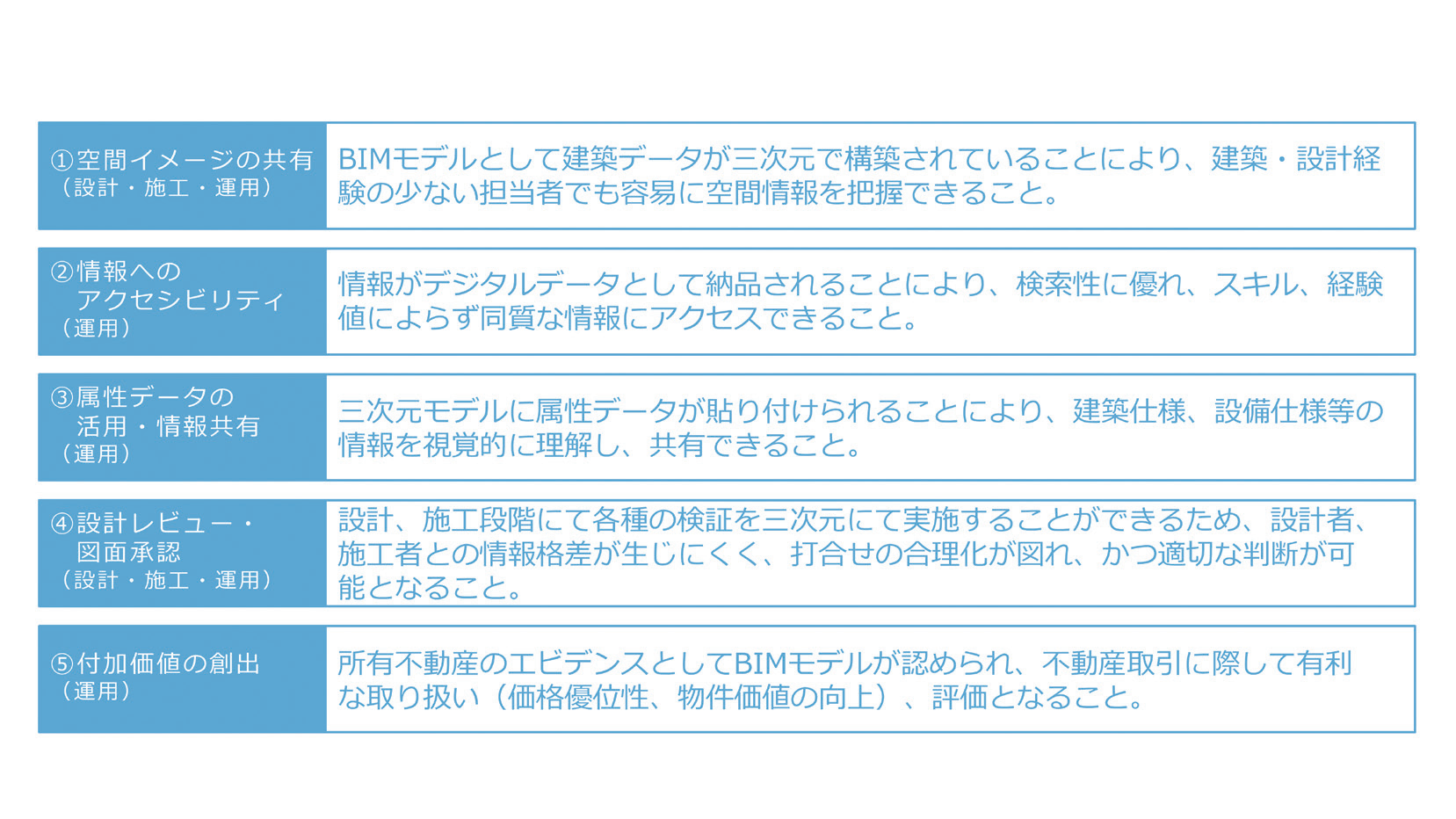

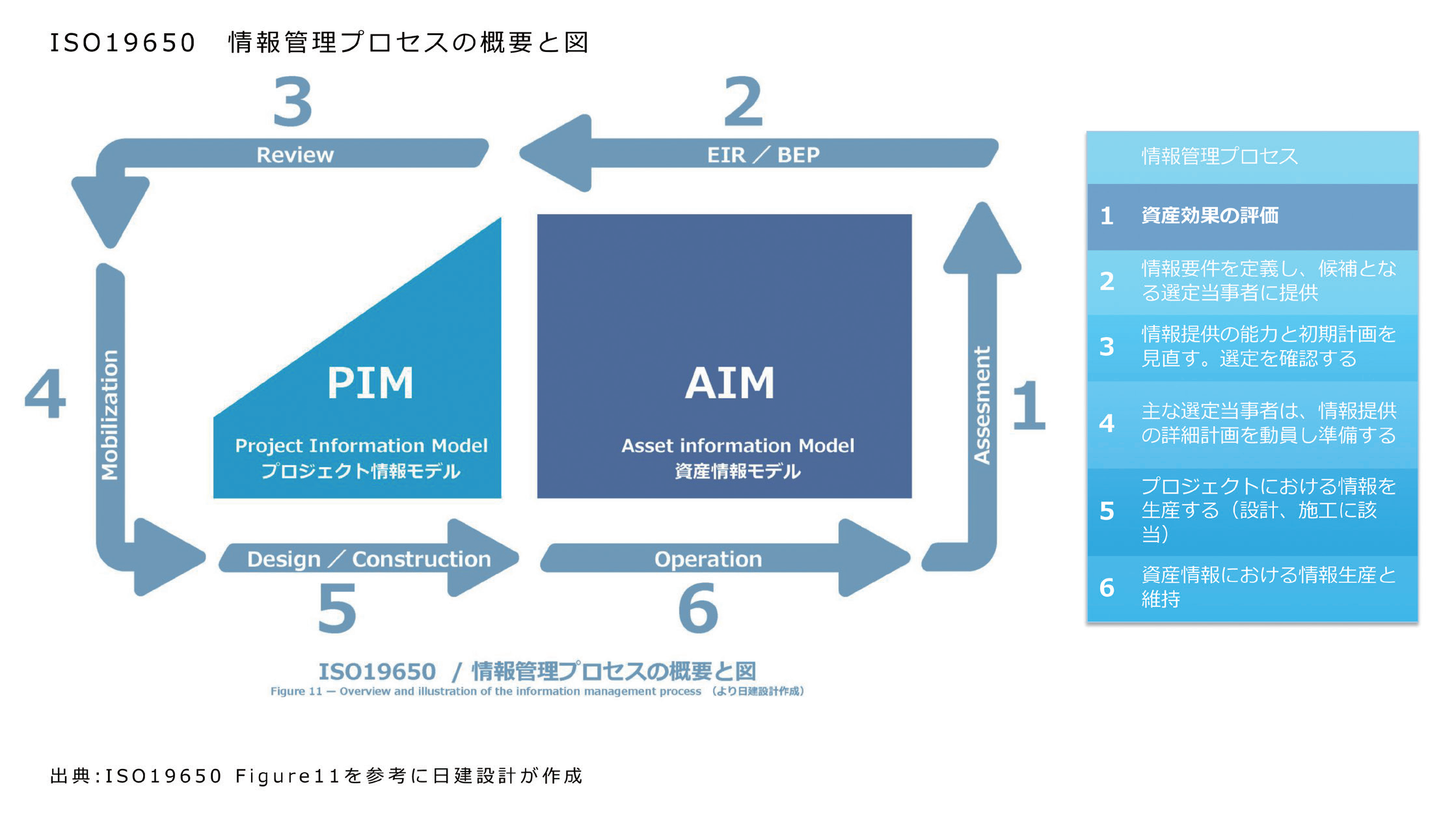

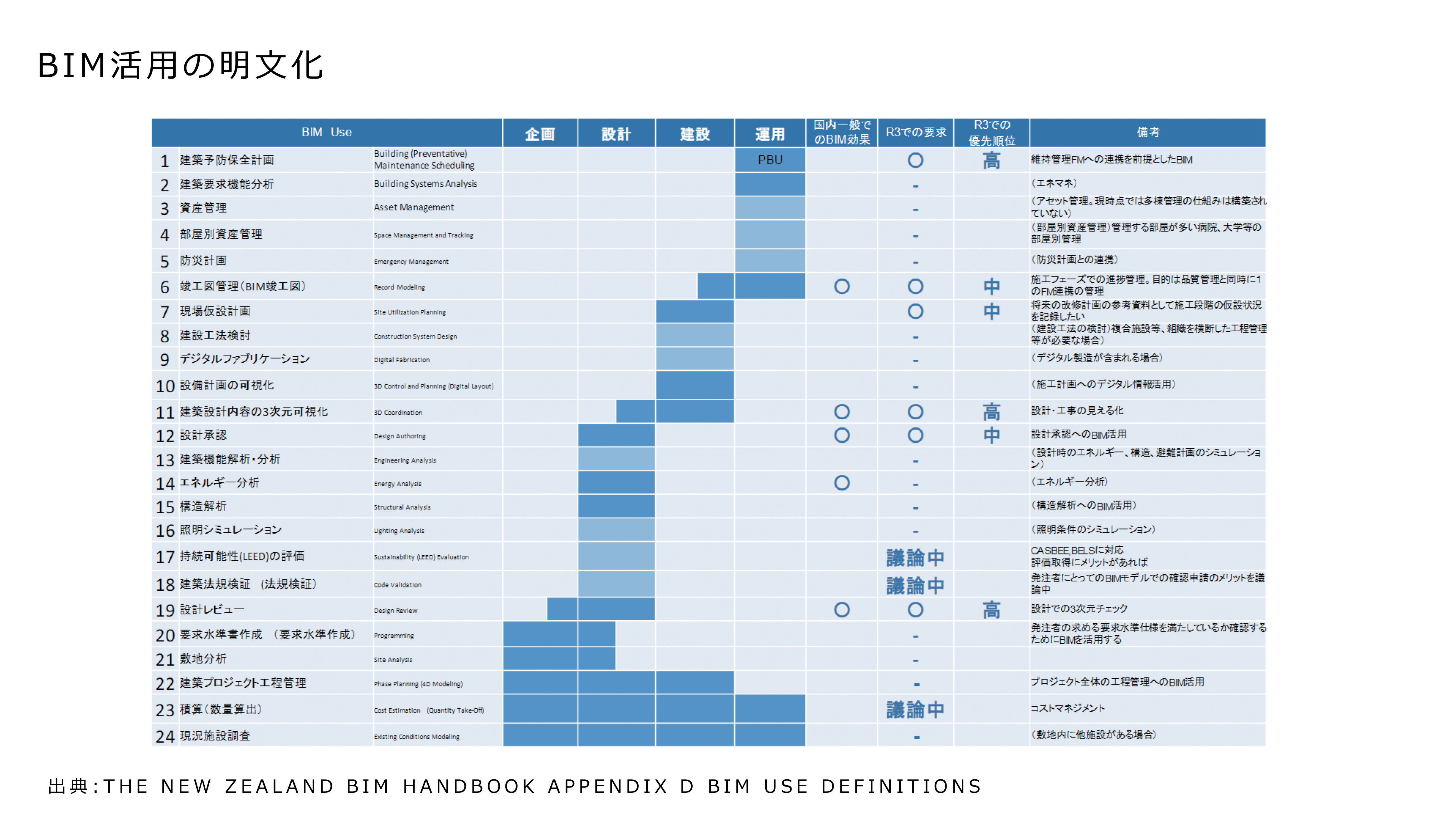

じわり感じるBIM普及の実感「いよいよBIMが普及期に入ってきている」とは言っても、設計や施工のためのツールとして、専門的に使用する人たちの間での話だ。 BIMとCADは似て非なるものしかし、実際のプロジェクトにおいてBIM運用を経験してみると、BIMとCADは全く異なるツールであり、発注者としてもBIM運用の方針と成果について、明確な意思を示す必要があると認識した方がよいことが分かった。 (※1)Level of Development : 日本建築学会技術報告集 http://www.jstage.ist.go.jp/article/aijt/24/56/24_333/_article/-char/jp/ おまかせ時代の終焉か発注者が竣工引渡を受ける建物そのもののスペックや品質ではなく、設計や施工の過程に使用されるツールに何らかの意思を示すことは、「請負」という日本特有の契約システムそのものに手を出し、目を向ける行為であり、問題は大きい。 現場でBIMは大活躍当社のBIM運用は、令和2年度から令和3年度にわたり国土交通省のBIMモデル事業に採択されたことが大きなきっかけである(図-1)。 令和3年度は、「前年度の成果、知見をベースに、プロジェクトのより上流である設計段階において適切なBIM運用の指示を発注者として発信することが、より具体的な成果につながる」との思いで設計者と本プロジェクトを題材に再度応募し、採択に至っている。(※3) (※2) 参照:国土交通省ホームページhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000119.html BIM調整会議は喧々囂々だが盛り上がる本プロジェクトでは、現場運営において積極的なBIM活用を行った(図-2)。 仮設計画の見える化前田建設工業の現場所長とBIM運用の有用性について討議した際には、実際の施工建物に関しての有効性も認識しながら、より直接的な運用として、仮設計画への効果も強調している。 発注者目線とは何か当社は発注者であり、所有不動産を長期運用するという事業形態から建物オーナーでもある。 BIM運用でどう変わるこの問題点を解決する一つの手段として、BIMモデル運用が起点になるのではないかと期待している。 BIMは付加価値となり得るか図-4を見ていただくと、他の項目と性質の異なる項目があることにお気付きいただけると思う。 発注者として要件を明文化する次にニュージーランドのEIRに添付されている「BIMUSE」という資料をベースとし、発注者の求めるBIMの目的をプロットした表を見ていただきたい(図-6)。

なぜBIM発注なのか結局のところ、BIM運用は発注者にとってメリットはあるのだろうか。

株式会社荒井商店 取締役 技術マネジメント部長

一級建築士 宅地建物取引士 認定登録医業経営コンサルタント

清水 浩司

建設ITガイド 2022 特集2 建築BIM  |

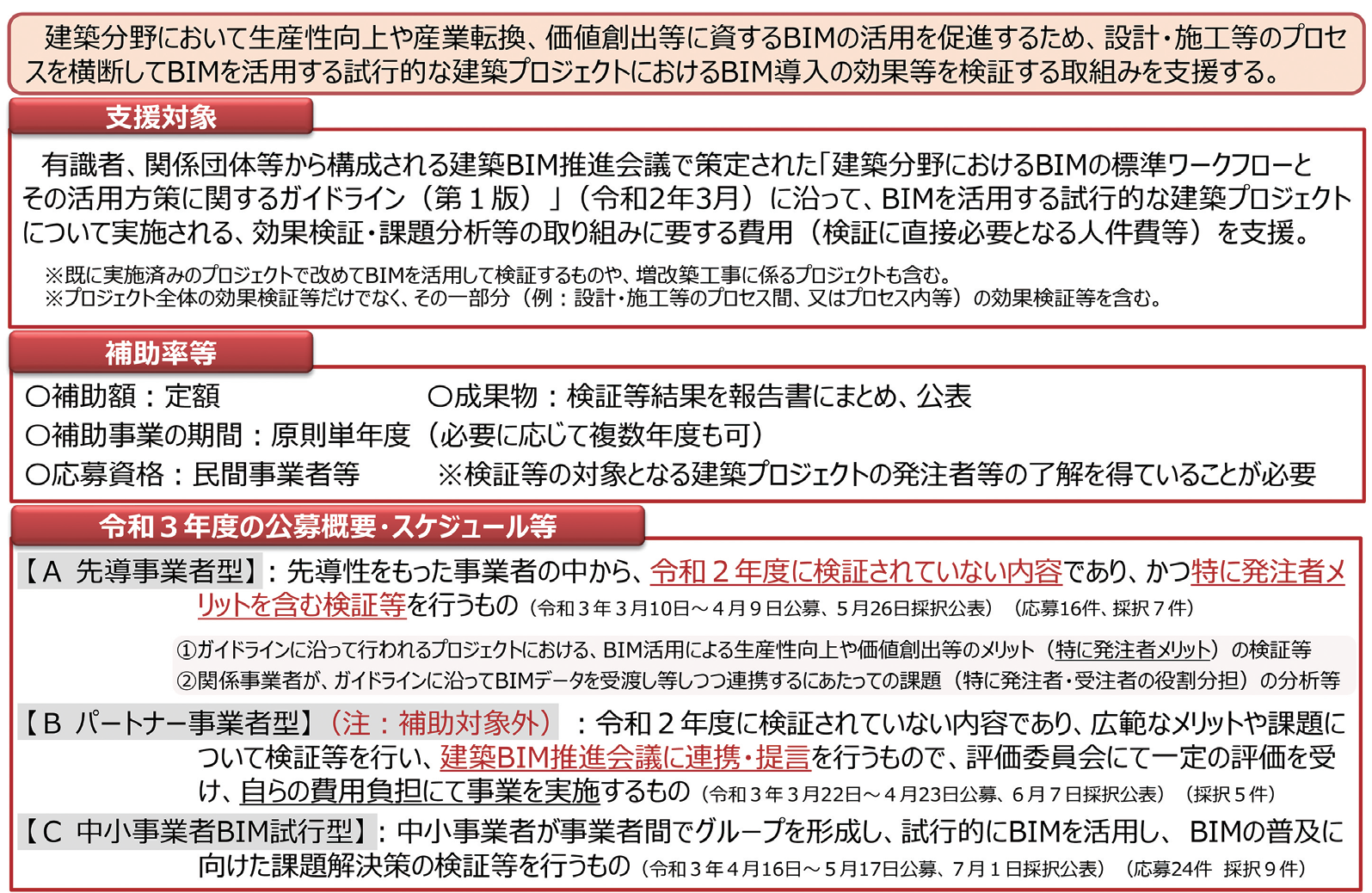

建築BIM推進会議における検討や建築BIMの推進に向けた取り組みの状況について

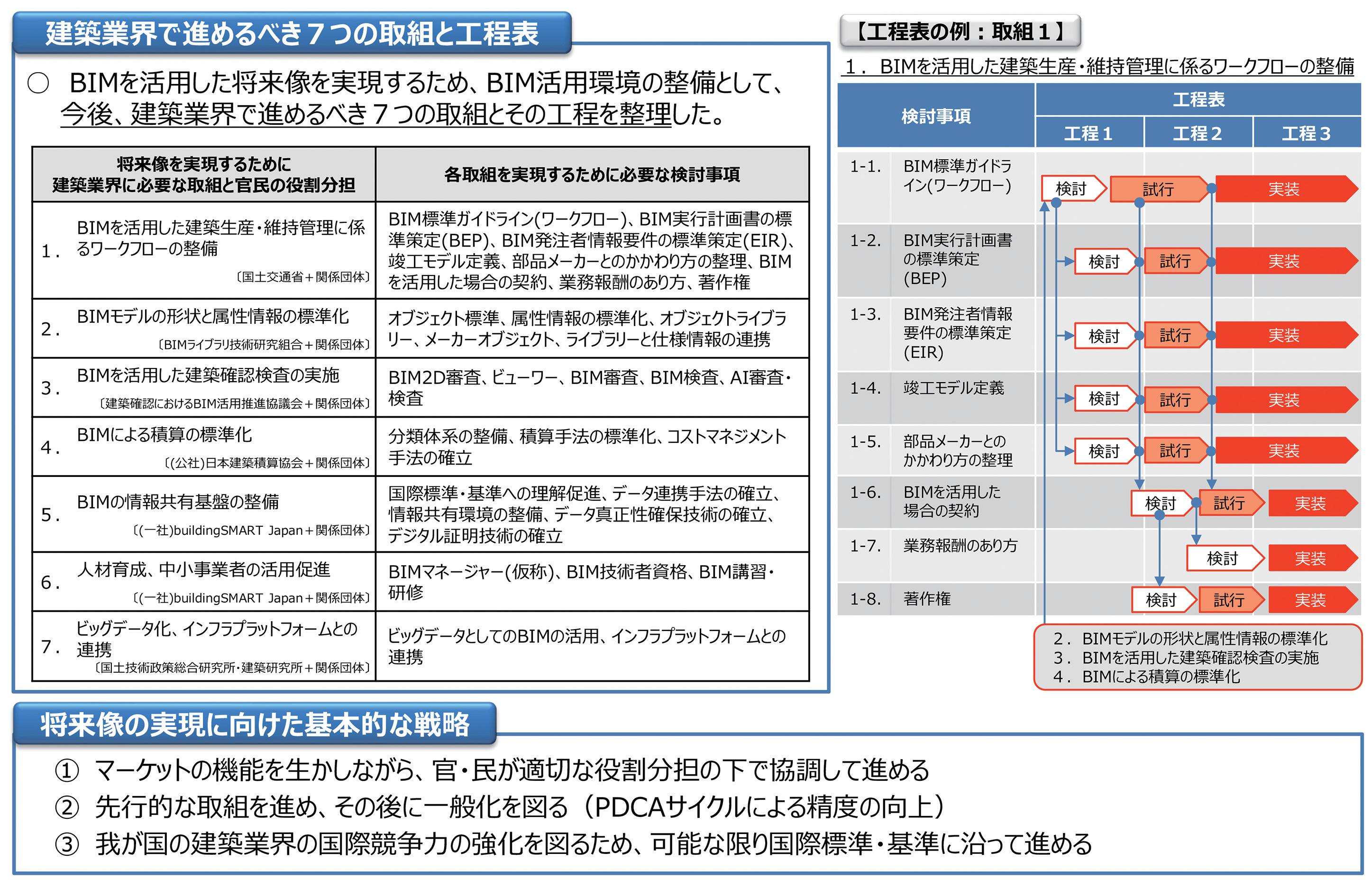

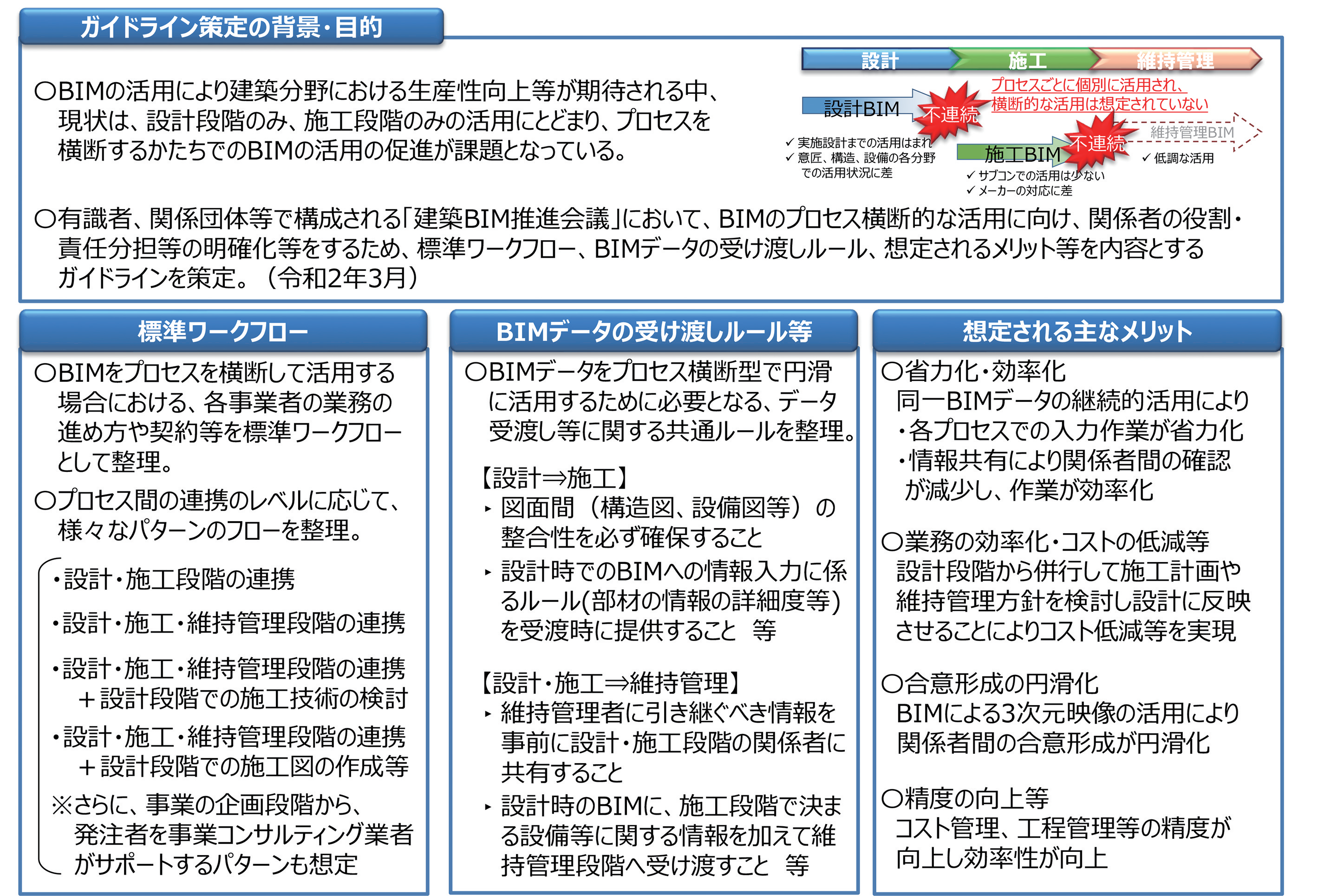

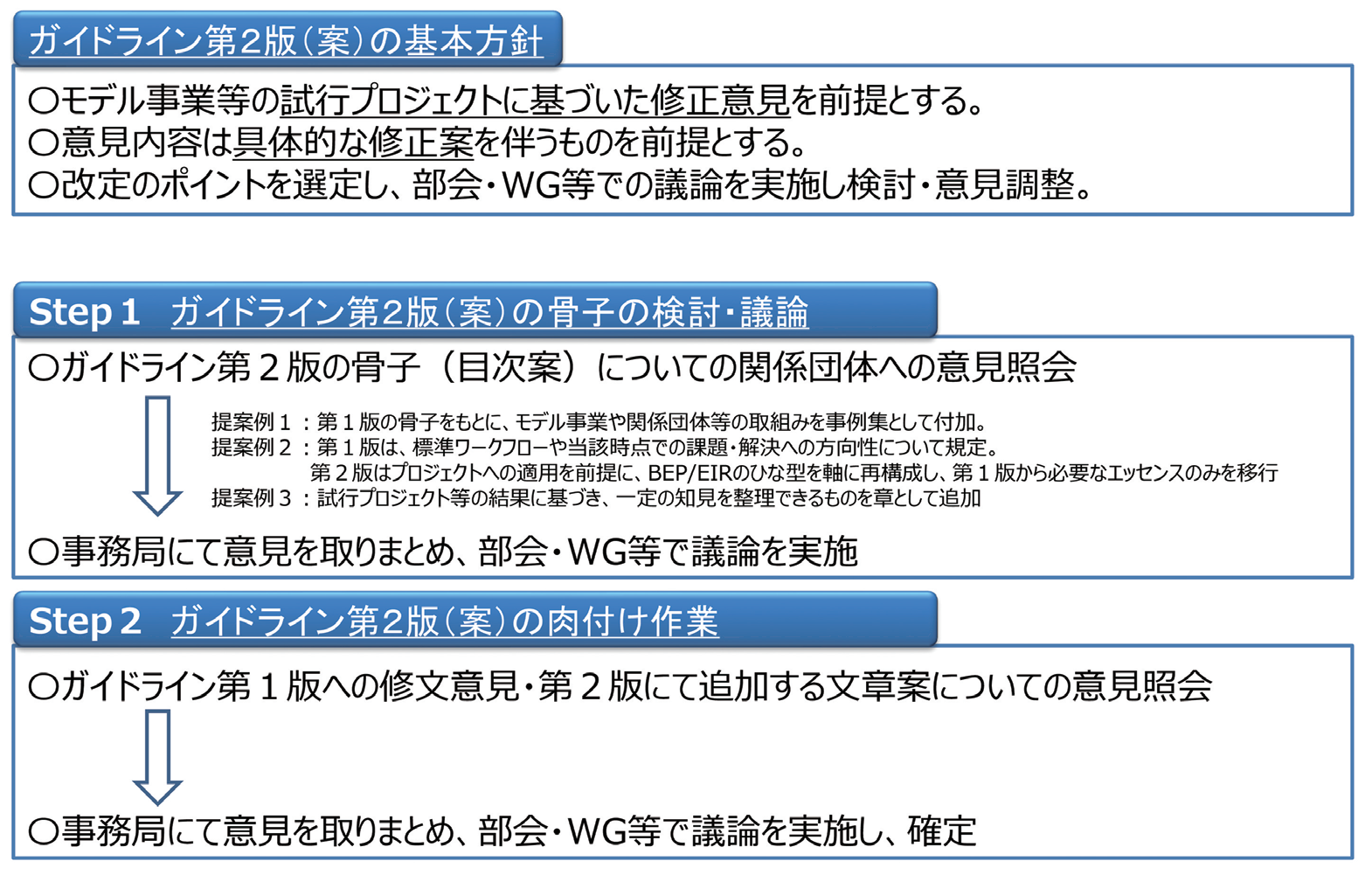

はじめに(1)Society5.0の社会へデジタル技術がもたらす社会像として「Society5.0」があります。 (2)i-Constructionの推進わが国は、現在、人口減少社会における働き手の減少への対応や潜在的な成長力の向上、産業の担い手の確保・育成などに向けた働き方改革の推進などの観点から、生産性の向上が求められています。 建築分野におけるBIMの活用状況と課題現在、諸外国では土木分野だけでなく、建築分野においてもBIMの活用が進んでいますが、わが国での建築分野におけるBIMの活用については、設計、施工の各分野がそれぞれのプロセスの最適化を目指して活用する段階に止まっており、さらなる生産性向上などのポテンシャルがあると考えられる、各プロセス間で連係した建築物のライフサイクルを通じたBIMの活用が進んでいない状況にあります。 建築BIM推進会議の設置と昨年度までの取り組み状況(1)建築B I M 推進会議の設置(令和元年6月)国土交通省では、前述の「成長戦略フォローアップ」に基づき、建築物のライフサイクルにおいて、BIMを通じデジタル情報が一貫して活用される仕組みの構築を図り、建築分野での生産性向上を図るため、官民が一体となって「建築BIM推進会議」(以下、推進会議)を令和元年6月に設置しました。 (2)「建築BIMの将来像と工程表」の策定(令和元年9月)令和元年6月に第1回推進会議が開催され、同年9月の第3回の推進会議において、「建築BIMの将来像と工程表」が了承されました(図-1)。 (3)ガイドライン(第1版)の策定(令和2年3月)①の検討を行う「建築BIM環境整備部会」(以下、環境整備部会)は、志手一哉芝浦工業大学建築学部建築学科教授を部会長とし、推進会議と同様に幅広い関係団体などにより構成されています。 (4)モデル事業の実施など(令和2年度)令和2年度から、第1版であるガイドラインの実証などを行うため、ガイドラインに沿って試行的にBIMを導入し、コスト削減・生産性向上などのメリットの定量的把握・検証や、運用上の課題抽出を行う、「BIMを活用した建築生産・維持管理プロセス円滑化モデル事業」を実施しています。 令和3年度の取り組みと今後の展開・展望(1)ガイドラインの改訂令和3年6月に閣議決定された成長戦略フォローアップ(令和3年6月18日 閣議決定)において、ガイドラインに基づき、官民などが発注する建築設計・工事などにBIMを試行的に導入し、コスト削減・生産性向上などの効果検証や、運用上の課題抽出を行い、その結果を踏まえ、令和3年度中にガイドラインの改定に向けた検討を行うとされました。 (2)モデル事業の実施など(令和3年度)令和3年度は、昨年度の成果なども踏まえ、「先導事業者型」、「パートナー事業者型」、中小事業者BIM試行型」の3つの枠に分けて募集をしています(図-4)。 (3)今後の展開・展望建築BIMの推進においては、官民一体となって個別課題に対する検討などを進めるとともに、共通する課題に横断的に取り組むことが重要となります。

国土交通省 住宅局 建築指導課

建設ITガイド 2022 特集2 建築BIM  |

橋梁維持管理における複合的3次元計測

|

2022年10月13日

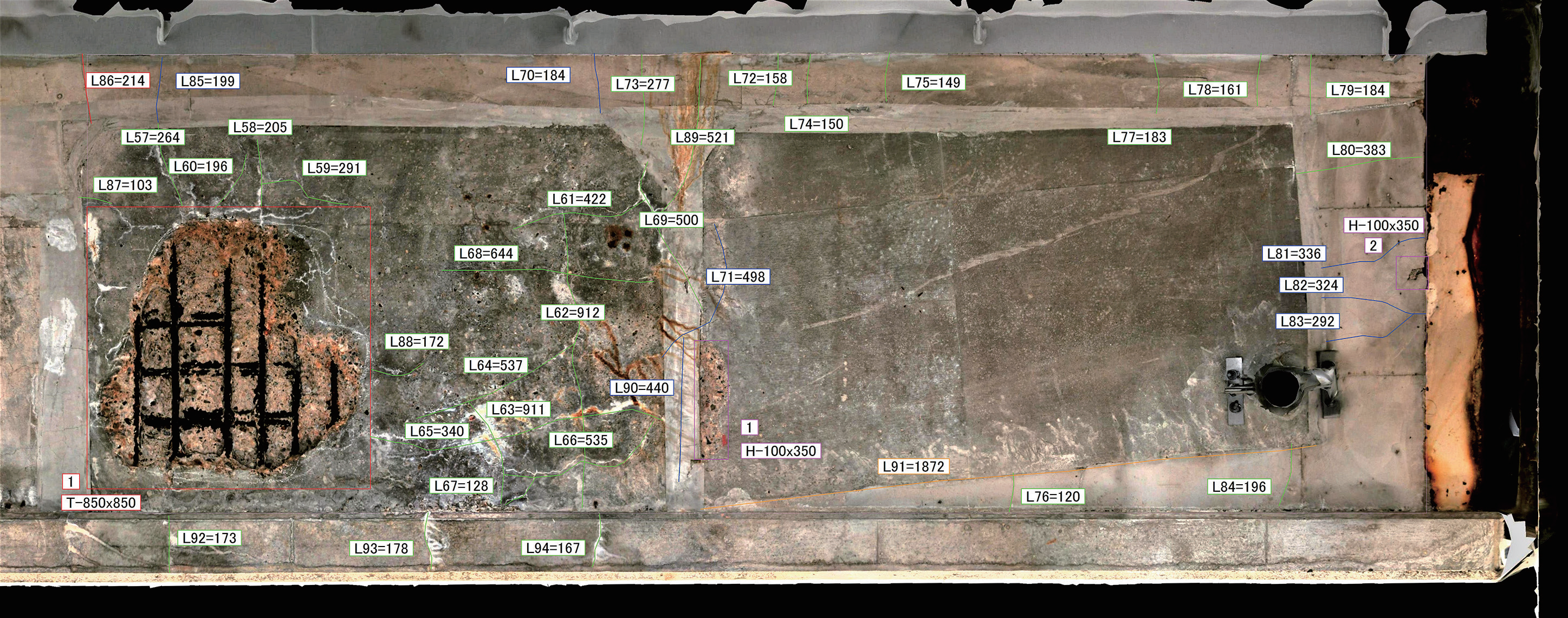

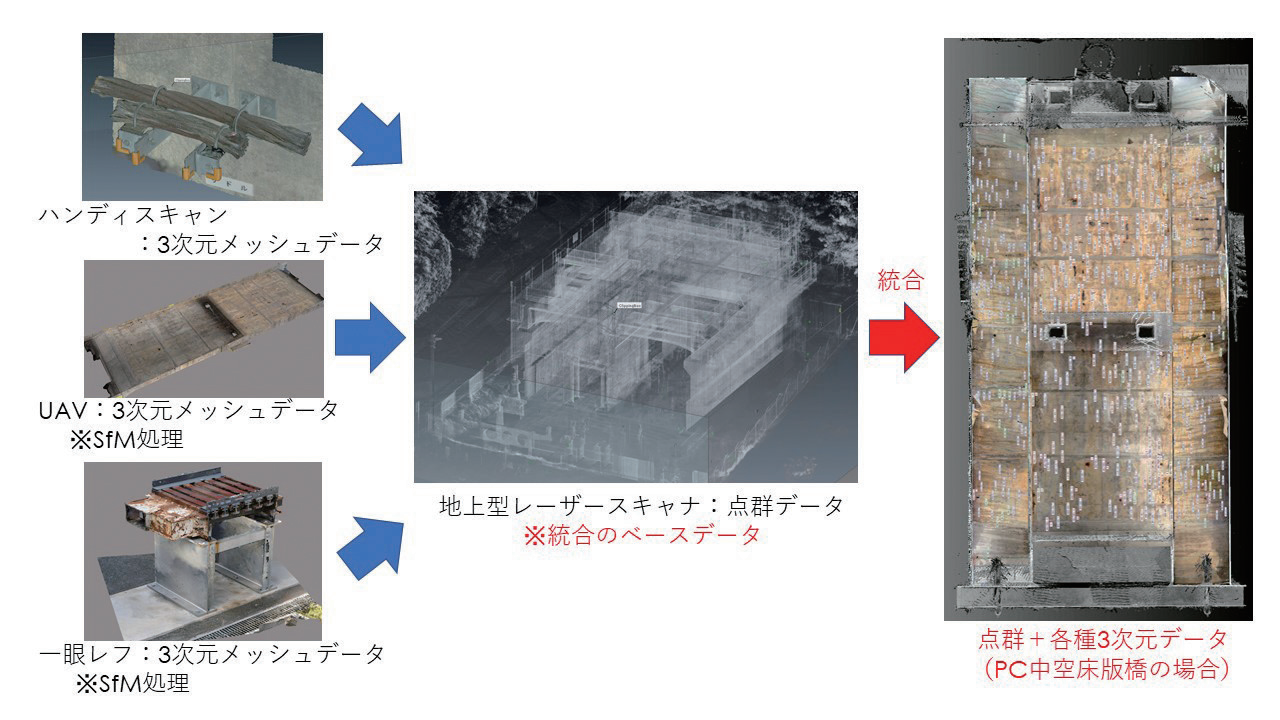

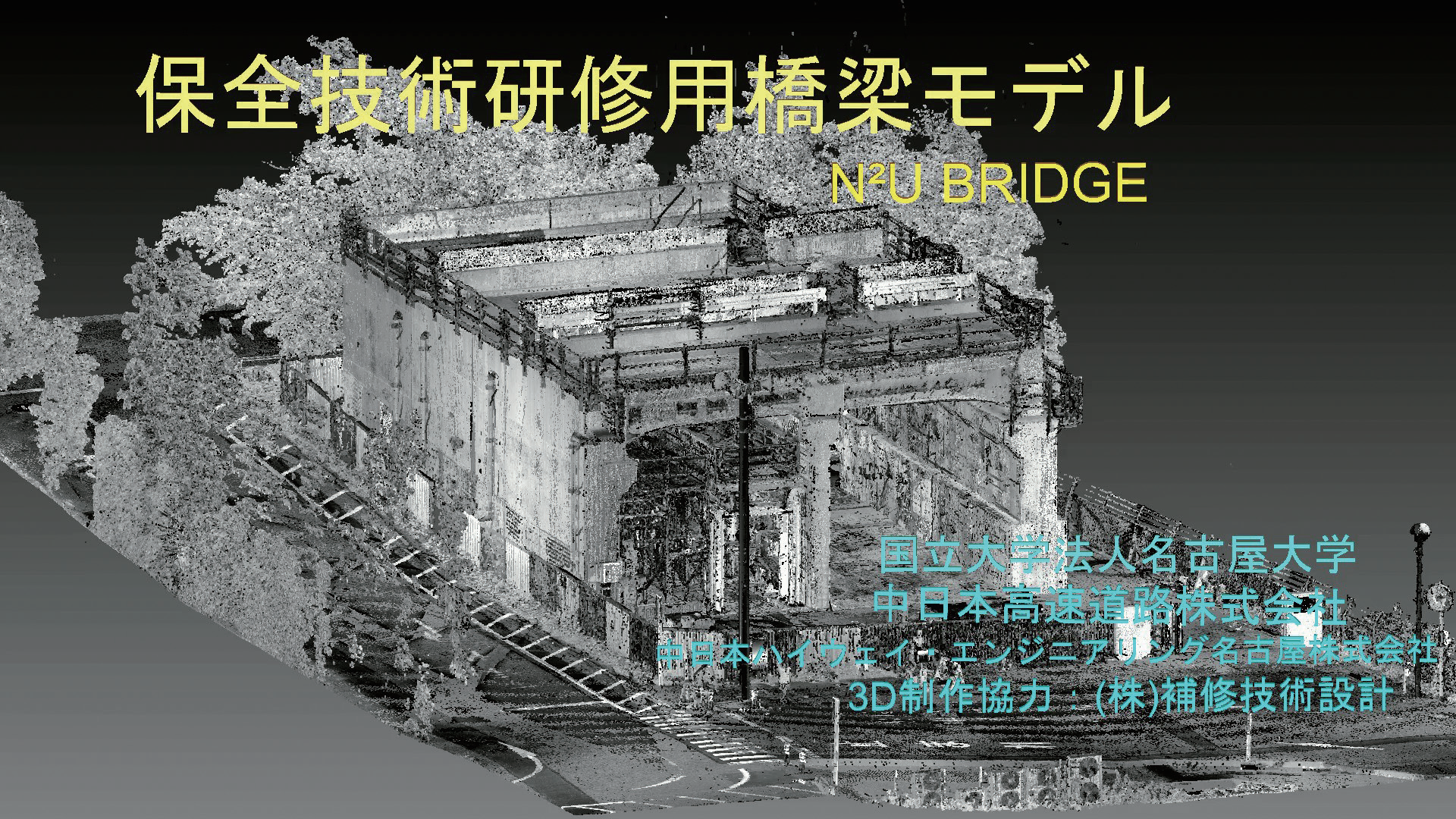

はじめにここ数年来、構造物維持管理において3次元点群データや3次元モデルはその活用についてめざましい発展を遂げている。 橋梁維持管理における課題橋梁定期点検は基本的に近接目視にて行い、損傷図や損傷写真、部材ごとの健全度を評価し調書として記録することとなっているが、現状では以下の課題がある。 計測対象(国立大学法人 東海国立大学機構 名古屋大学 橋梁長寿命化推進室N2U-BRIDGE)N2U-BRIDGE(ニュー・ブリッジ)は国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学、中日本高速道路株式会社、中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋株式会社が共同管理する施設であり、さまざまな劣化・損傷が生じ撤去された橋梁の部材を全国から集めた実橋モデルである。 計測方法1 地上型レーザースキャナー橋梁の形状計測において、地上型レーザースキャナーは既設形状の3次元データ取得をする上で欠かせないツールである。 計測方法2 ハンディースキャナー地上型レーザースキャナーは広範囲の3次元形状の把握に適しているものの、小型構造物や狭隘な部位など、死角となりやすい形状を有する場合はデータに欠落を生じることがある。 計測方法3 UAVの活用高所にある橋梁や、広範囲の径間・部材を有する橋梁の場合、損傷部位へのアクセスや作業効率が悪いため、調査時には多大な労力を必要とする。 計測方法4 SfMの活用SfM(Structure from Motion)とは大量に撮影された写真から特徴点を抽出し、撮影時のカメラの位置および向きを推定することで撮影対象の3次元形状を復元する技術である。

橋梁維持管理マネジメントシステム橋梁の維持管理は、点検結果のほか、対象物の諸元や補修履歴などの多くの情報集約を必要とする。

複合的3次元計測の効果今回の計測ではN2U-BRIDGEの全ての部材の3次元データ化を行うことで、従来の2次元の成果に対し、より現実的な3次元のアウトプットで表現することができた。

今後の課題とまとめ今回のN2U-BRIDGEでの3次元計測を通じ、現地作業の効率化、既設構造物形状や損傷情報の定量的な把握、および損傷の全体像や進展性の確認という現状の課題を解決し得る成果が得られた。 今回使用機材、ソフトウエア あとがき株式会社補修技術設計が主導するM-CIM研究会では構造物調査において3次元技術を活用し調査技術の新たな展開を図る賛同者を会員として募っている。

株式会社補修技術設計 兼M-CIM研究会

小出 博/斎藤 雅信

建設ITガイド 2022 特集1 建設DX、BIM/CIM  |

3次元部品データの利活用について -これからの部品データ利活用のあり方を探る-

|

2022年10月12日

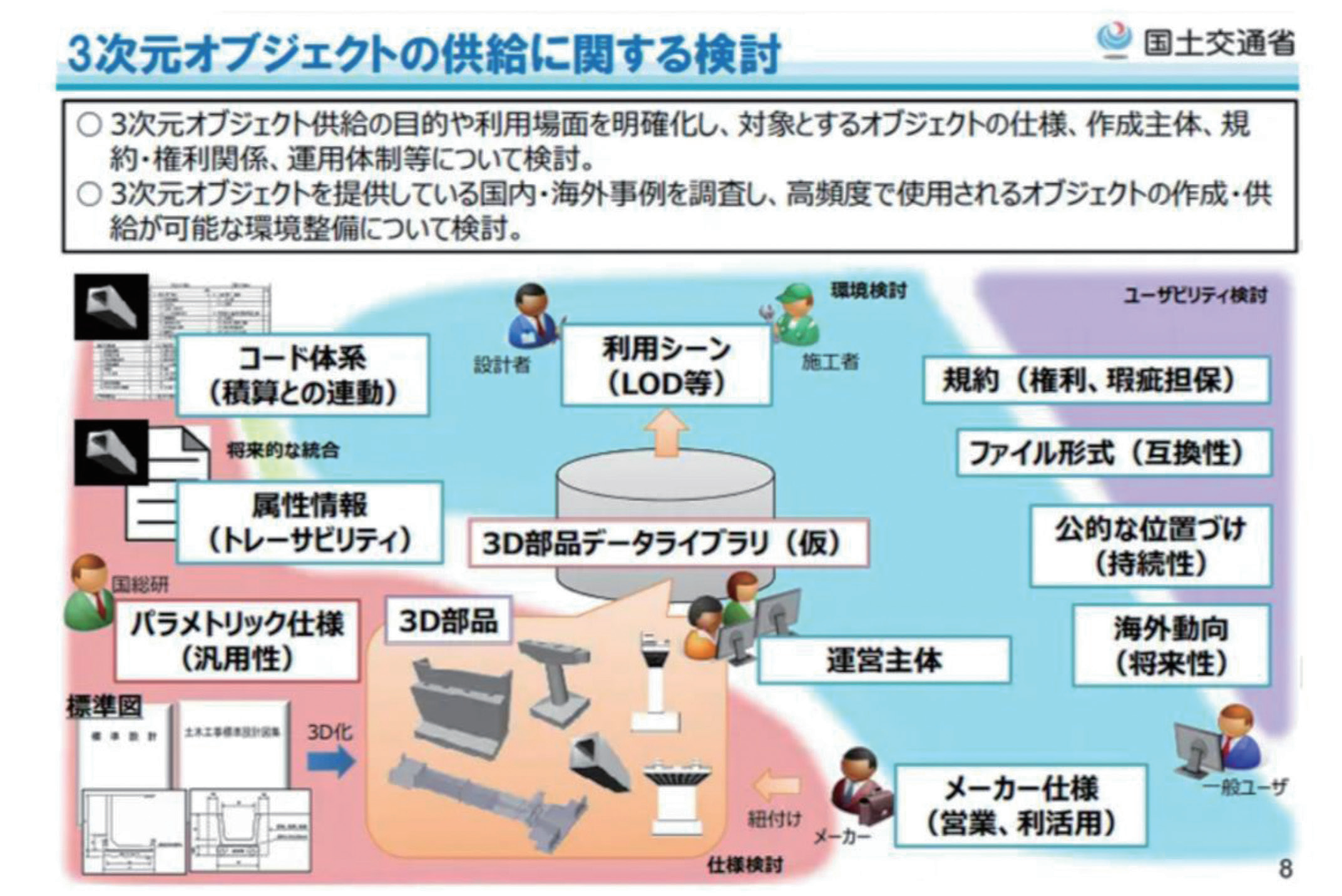

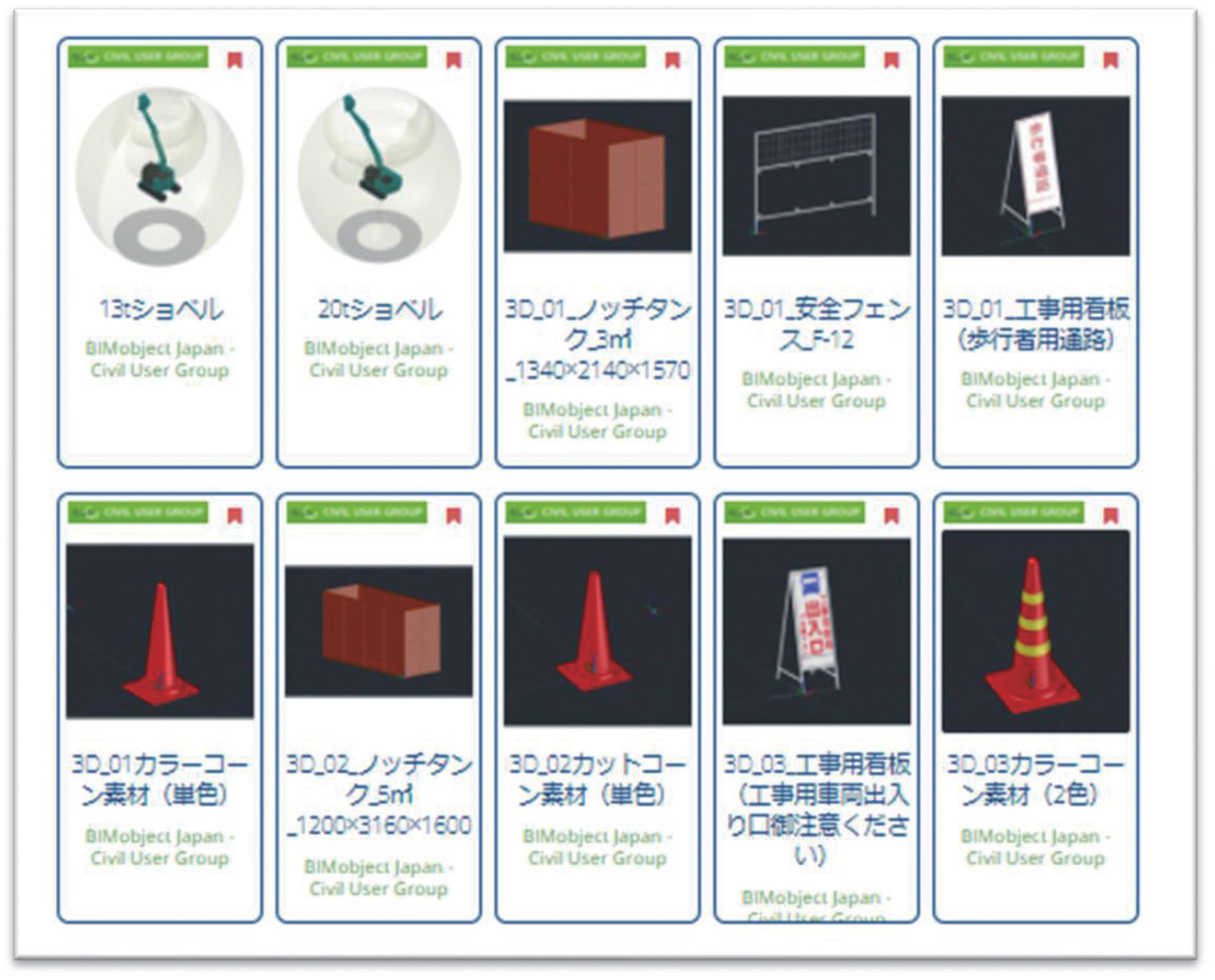

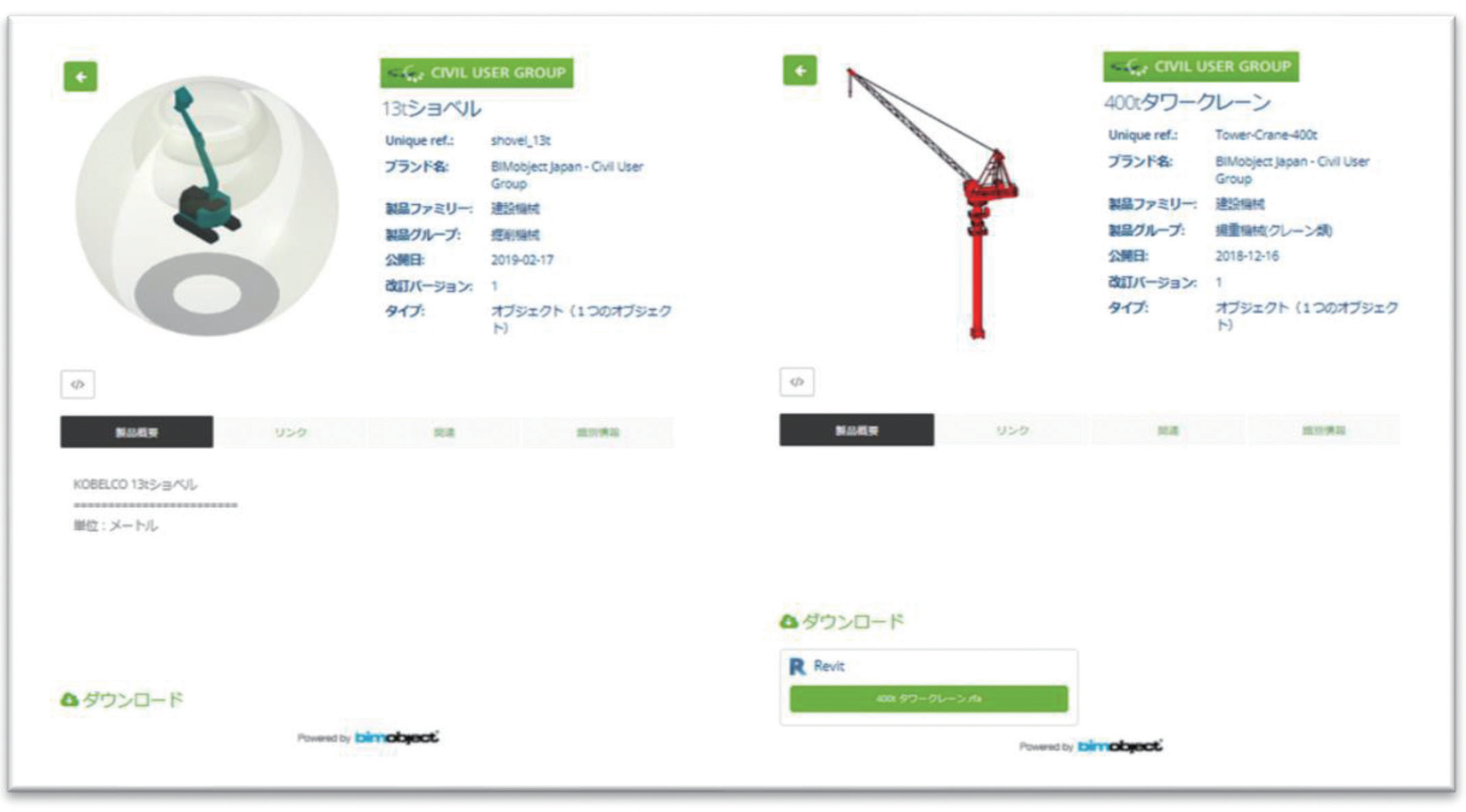

CUGが行う部品データの整備についてCUGとはどんな活動団体なのかを最初にご紹介する。

図-2 BIMobjectが公開している部品サイト(https://www.bimobject.com/ja)

世界の状況さて、このような3次元部品サイトの状況ではあるが、日本以外のサイトはどのような整備が進んでいるのか、米国、欧州、アジアの様子を以下にまとめた。 このようにほとんどが建築向けの部品サイトとなっており、インフラ分野での部品サイト構築はないに等しい。 日本の部品データの整備状況このような状況において、では日本は建築分野、土木分野においてどのような状況なのかを今一度整理してみたい。

図-3 BIMライブラリ技術研究組合(https://blcj.or.jp/)

図-5 パラメトリックモデルの考え方(素案)

今後の整備と展開についてこのように、日本での部品整備は、建築分野、土木分野における利用の違いによって、整備状況も方針も変わってくるが、CUGとしては実際のモデルを構築する土木技術者が少しでも手間をかけずに利用できる部品サイトの構築に力を入れていきたい。 ※活動参加者一覧

CUG 3次元部品WGメンバー

代表 杉浦 伸哉

建設ITガイド 2022 特集1 建設DX、BIM/CIM  |

地方発!i-Constructionチャレンジ事例i-Con第2世代を育て、生産性向上の裾野を広げる

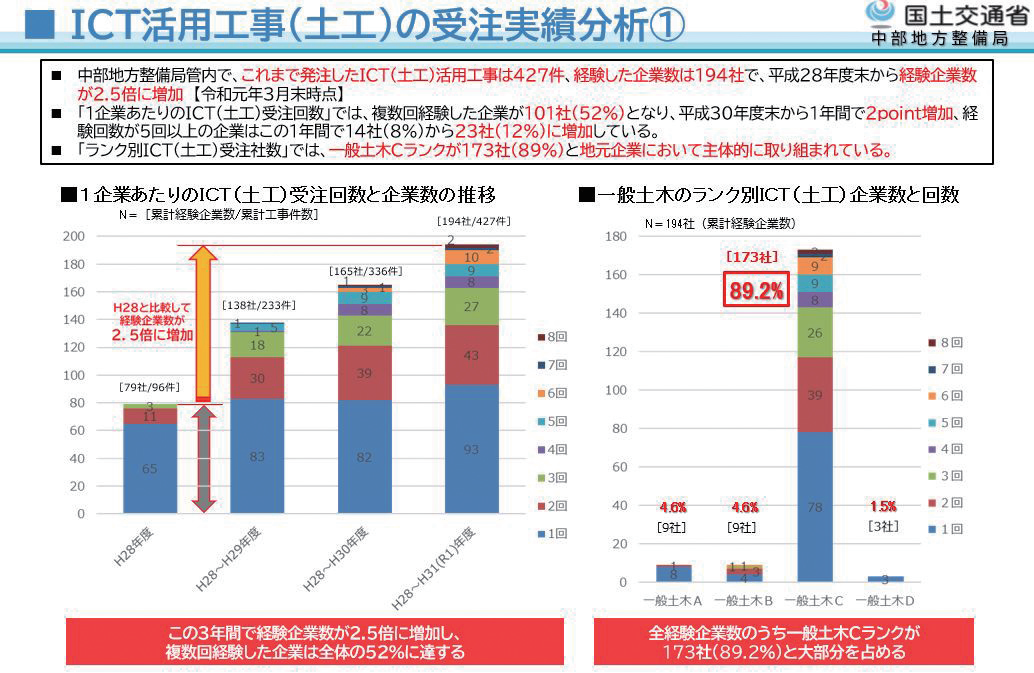

はじめに弊社は静岡県袋井市に本社を置く、昭和 34 年創業の土木・建築を業とする建設会社です。 ICT活用工事の今2016年よりi-Constructionが始まり6年目に突入し、ICT活用工事も浸透してきました。

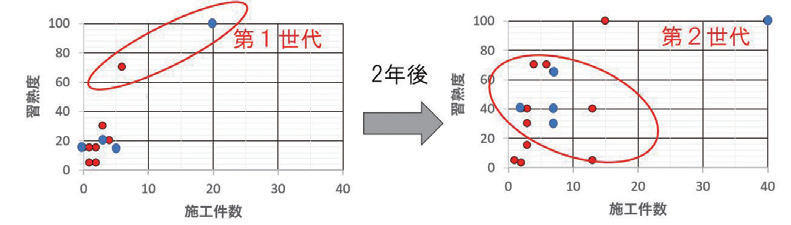

i-Con第1世代が活躍のこれまでICT活用工事の伸びは主に積極的に進めてきたi-Con第1世代が繰り返し施工することで、工事件数が増加しています。

i-Con第2世代へインタビュー裾野拡大の成果が出てきたところで、第2世代の方へ取り組んで良かったこと、苦労した点や今後の抱負などを聞きました。

3Dに取り組む上での苦労と今後への抱負今回は自主的なICT活用で地元説明会や協議資料、土量算出などを行いました。

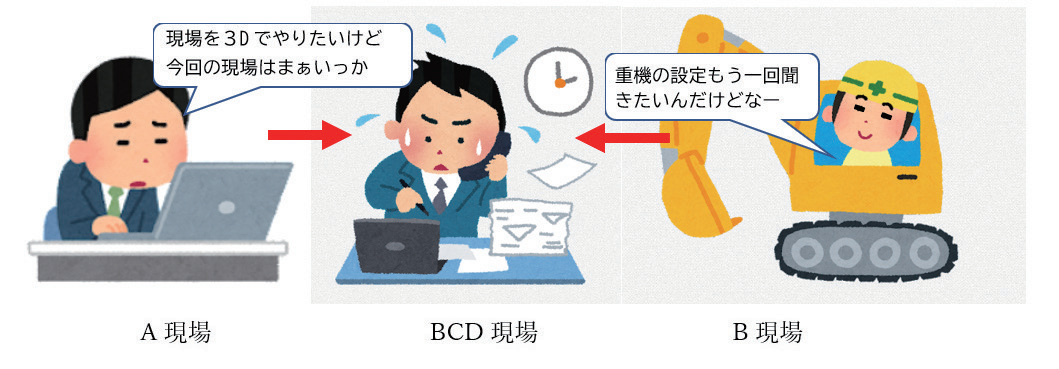

たどり着いた『普段使いの』ICTサポート体制実は、社内でもなかなかICTの普及が進まない時期があったため、ICT推進係を設置しサポート体制・機材の拡充を行いました。 いつでも誰でも確認できる環境をつくる中小企業のICTは推進者の頭の中、そんな感じではありませんか?そこで今回の体制では推進係が研修後の復習も兼ねてマニュアル作りも行うことで知識の定着と第2、第3世代へとつないでいます。 普及への障害だったこと会社のICT工事件数が伸びても普及が進まないのは、支援・育成のどちらの人材も通常業務が忙しいからです。 成長した要因今回、推進係という専任が入り、ICTで困ったときにサポートできる体制ができたことで、ICTの操作の受け皿が大きくなり少しずつ成長が進んだのだと思います。

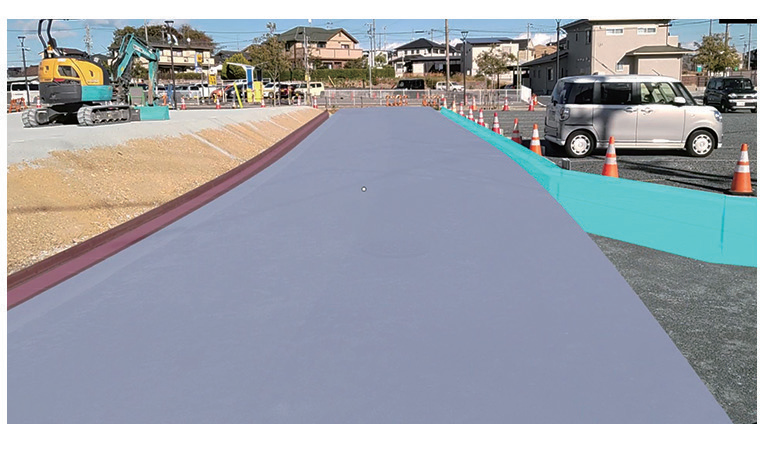

今後の展望と新たな挑戦!!3Dデータ利活用その1:ICT建機を全ての現場で挑戦へ活用工事以外の現場へもICT重機の活用を進めています。 その2:現場の見える化へ挑戦作成した3Dデータの設計見える化にも力を入れて挑戦しています。 今後の発展に向けて今後も、ICTの普段使いが浸透するまで、継続的に育成や挑戦を続けていきます。

株式会社 内田建設 専務取締役

内田 翔

建設ITガイド 2022 特集1 建設DX、BIM/CIM  |