書籍版「建設ITガイド」に掲載した特集記事のバックナンバーです。

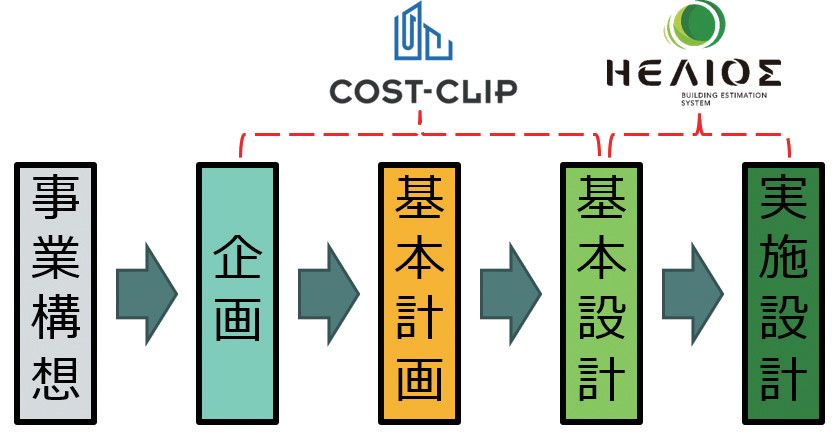

設計初期段階でのコストマネジメントにBIM活用を建築-アドイン概算システム『COST-CLIP』のご提案-

|

2022年10月8日

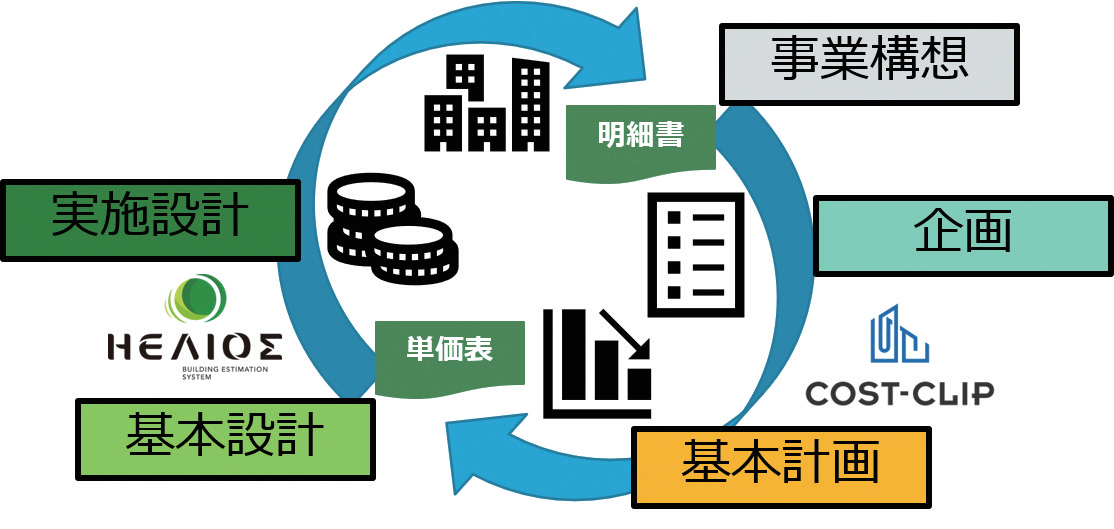

はじめに(株)日積サーベイでは、BIM活用積算の普及を目指し、BIM対応建築積算システム『ΗΕΛΙΟΣ(ヘリオス)』を開発、提供しており、2021年12月には、『ΗΕΛΙΟΣ2022』をリリースした(図-1)。

『COST-CLIP』開発経緯ここでは、『ΗΕΛΙΟΣ』のBIM連携機能をリリースしてから、『COST-CLIP』の開発に至るまでの経緯について触れていく。 『ΗΕΛΙΟΣ』でのBIM連携『ΗΕΛΙΟΣ』のBIM連携では、①『Helios Link』を介して「ΗΕΛΙΟΣのデータ形式」を出力、②それを『ΗΕΛΙΟΣ』上で開き、積算モデルとして確認、③建築数量積算基準に則って数量を算出、内訳明細書を作成という、「設計用BIMソフト」や積算用の『ΗΕΛΙΟΣ』の、各ソフトの専門性を生かせる方式をとっている。 『ΗΕΛΙΟΣ』のBIM連携による概算『ΗΕΛΙΟΣ』のBIM連携機能のリリース以降、設計初期段階から概算コスト算出に活用したいという要望を多くいただいた。

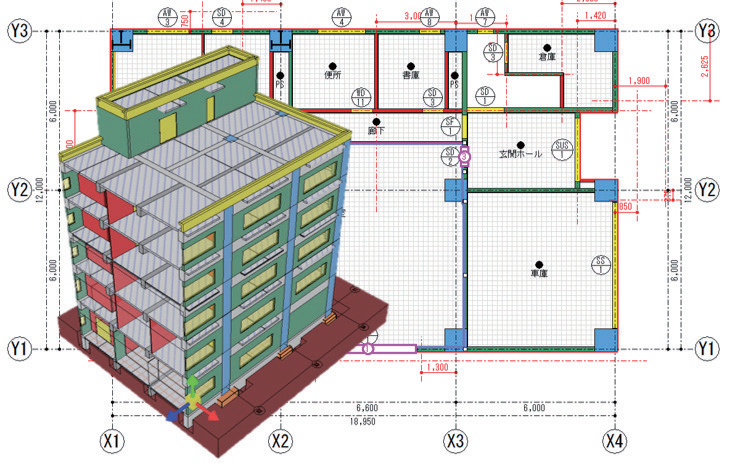

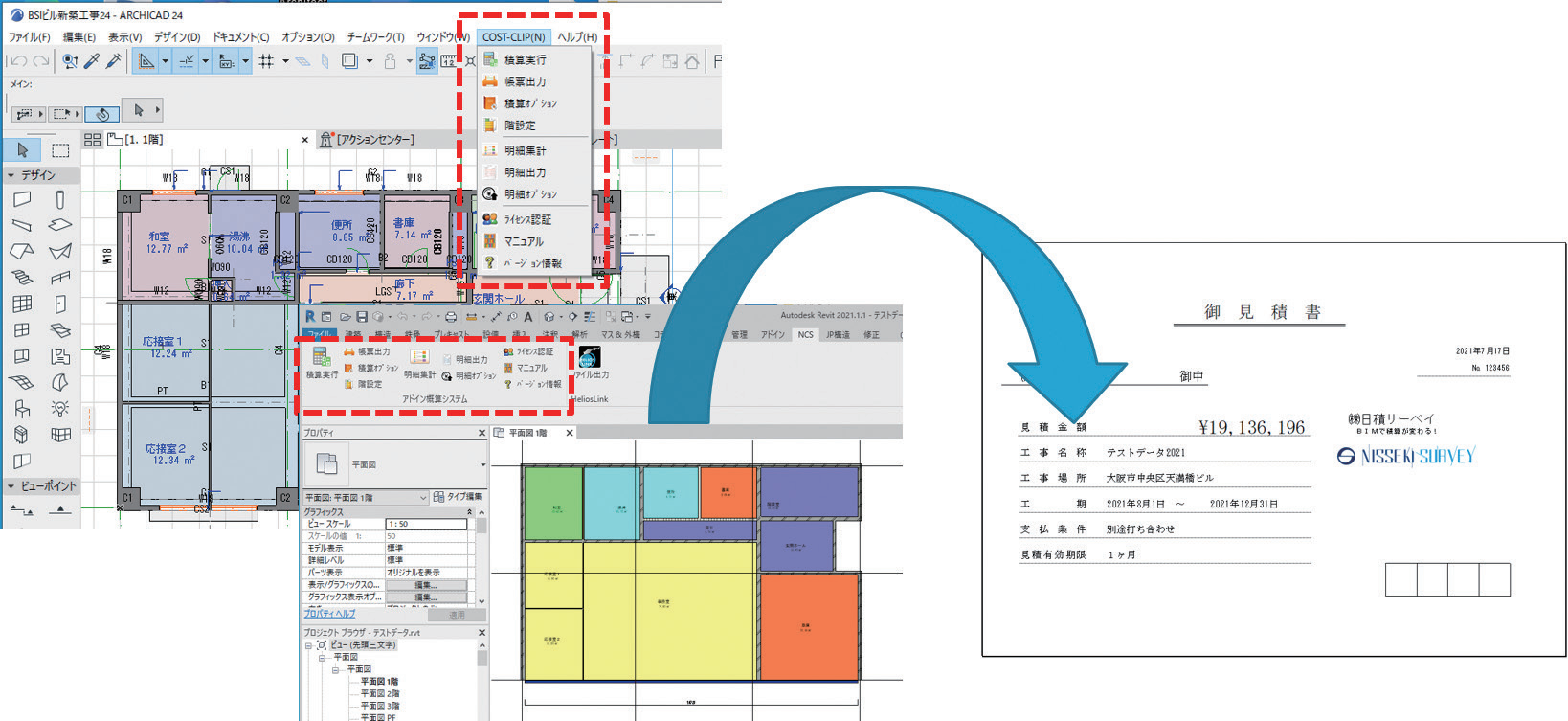

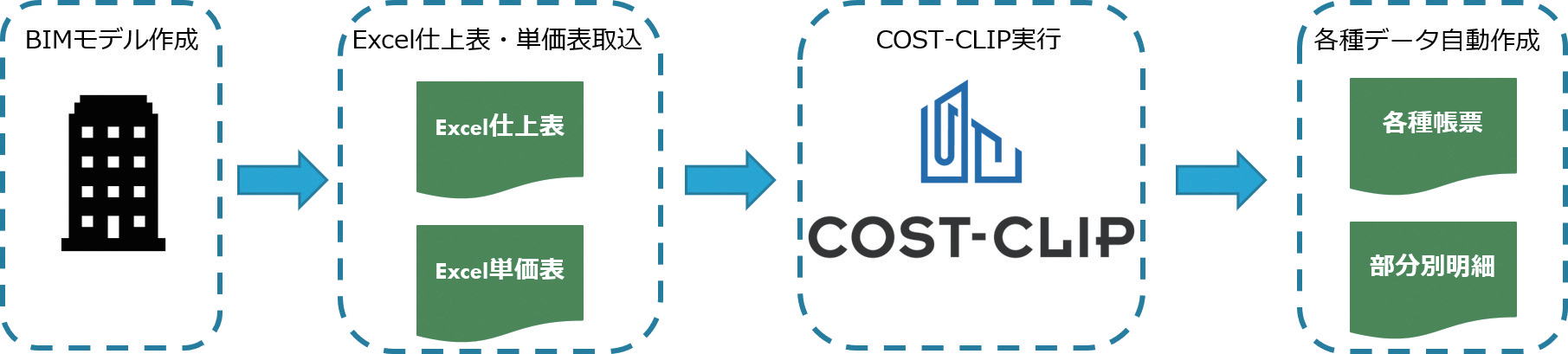

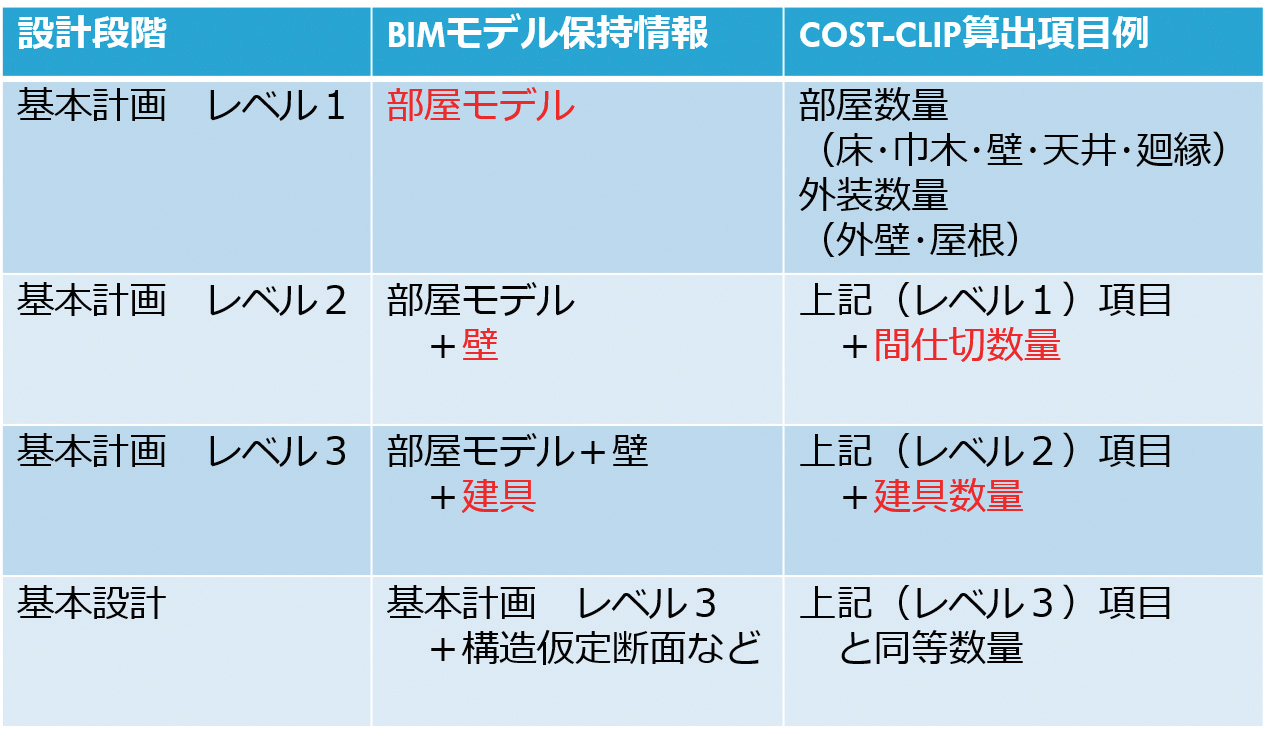

『COST-CLIP』の特長特長1.BIMソフト上で概算コスト算出『COST-CLIP』は、設計用BIMソフト上で動作し、概算コストが算出できる。 特長2.設計初期のBIMモデルに対応『COST-CLIP』は、第1弾の対応オブジェクトを「部屋」、「壁」、「建具」とすることで、既往の概算コスト算出において一番手間の掛かる「内外装」に対応した。

特長3.明細や各種帳票出力に対応『COST-CLIP』は、『ΗΕΛΙΟΣ』の専門分野である「数量集計・明細出力」、「帳票出力」に対応している。 対応BIMソフト『COST-CLIP』に対応する設計用BIMソフトは、国内でよく使われている『Archicad(グラフィソフトジャパン株式会社)』と『Revit(オートデスク株式会社)』の2製品とした。 概算/積算でのBIM2019年6月に国土交通省により設置された「建築BIM推進会議」では、BIMを活用した概算やコストマネジメントは、主要なテーマに位置付けられており、「BIM活用概算/積算」の流れは広がりつつある。

会社概要 株式会社日積サーベイ BIMソリューション部

高橋 肇宏

建設ITガイド 2022 特集2 建築BIM  |

施工BIMのワークフローとロードマップ

|

2022年10月2日

はじめに一般社団法人日本建設業連合会(以下、日建連)のBIM部会は、前身のBIM専門部会時代から『施工BIMのスタイル』シリーズの発刊などを通じて施工BIMに関する情報の公開を進め、基盤づくりの一つを担ってきた。

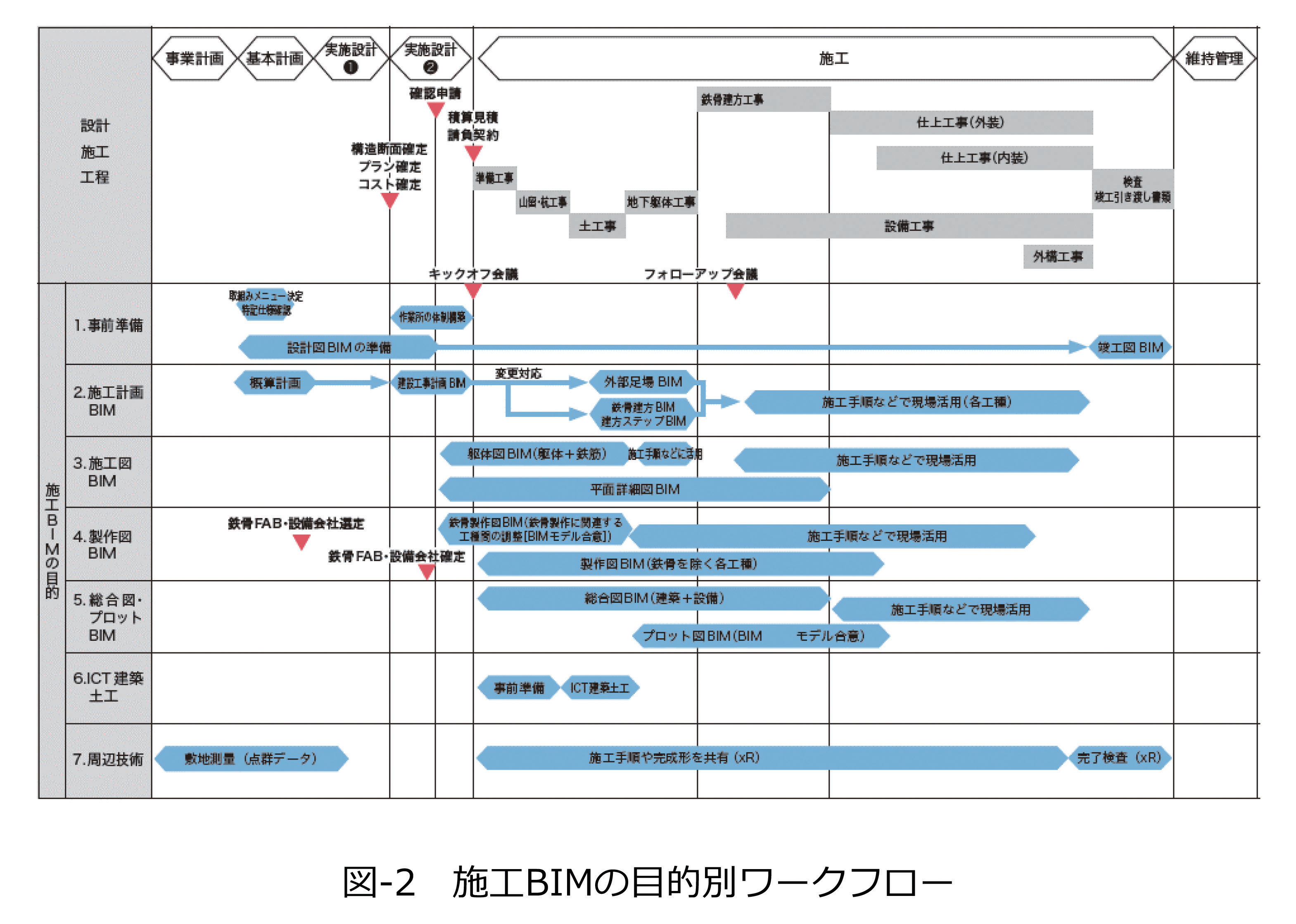

ワークフローの必要性BIMの基盤づくりは3分野に整理できる。 ワークフローの考え方施工BIM全体のワークフローは、工事工程とBIM実施作業工程の関係性を理解し、計画することから始まる。

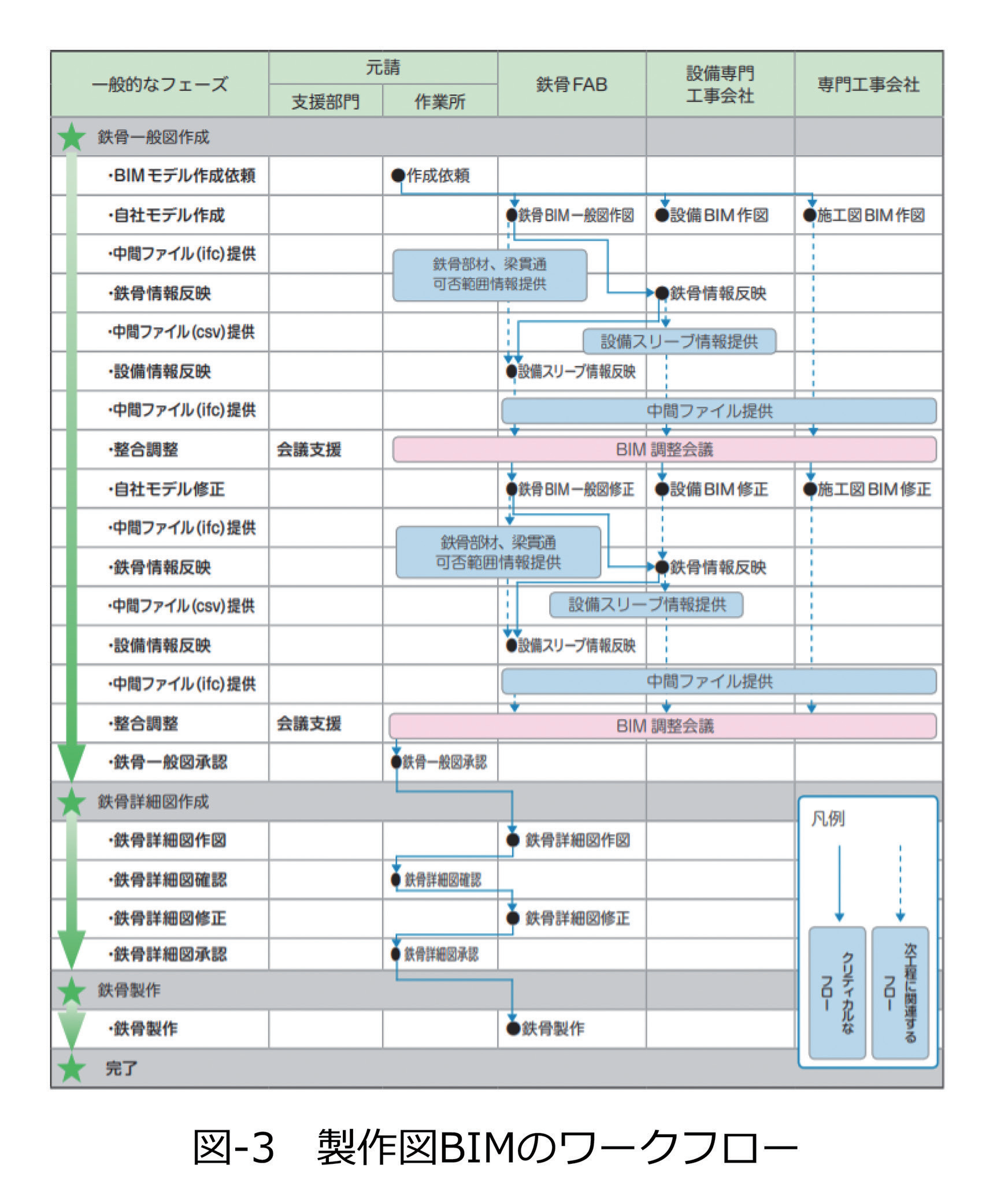

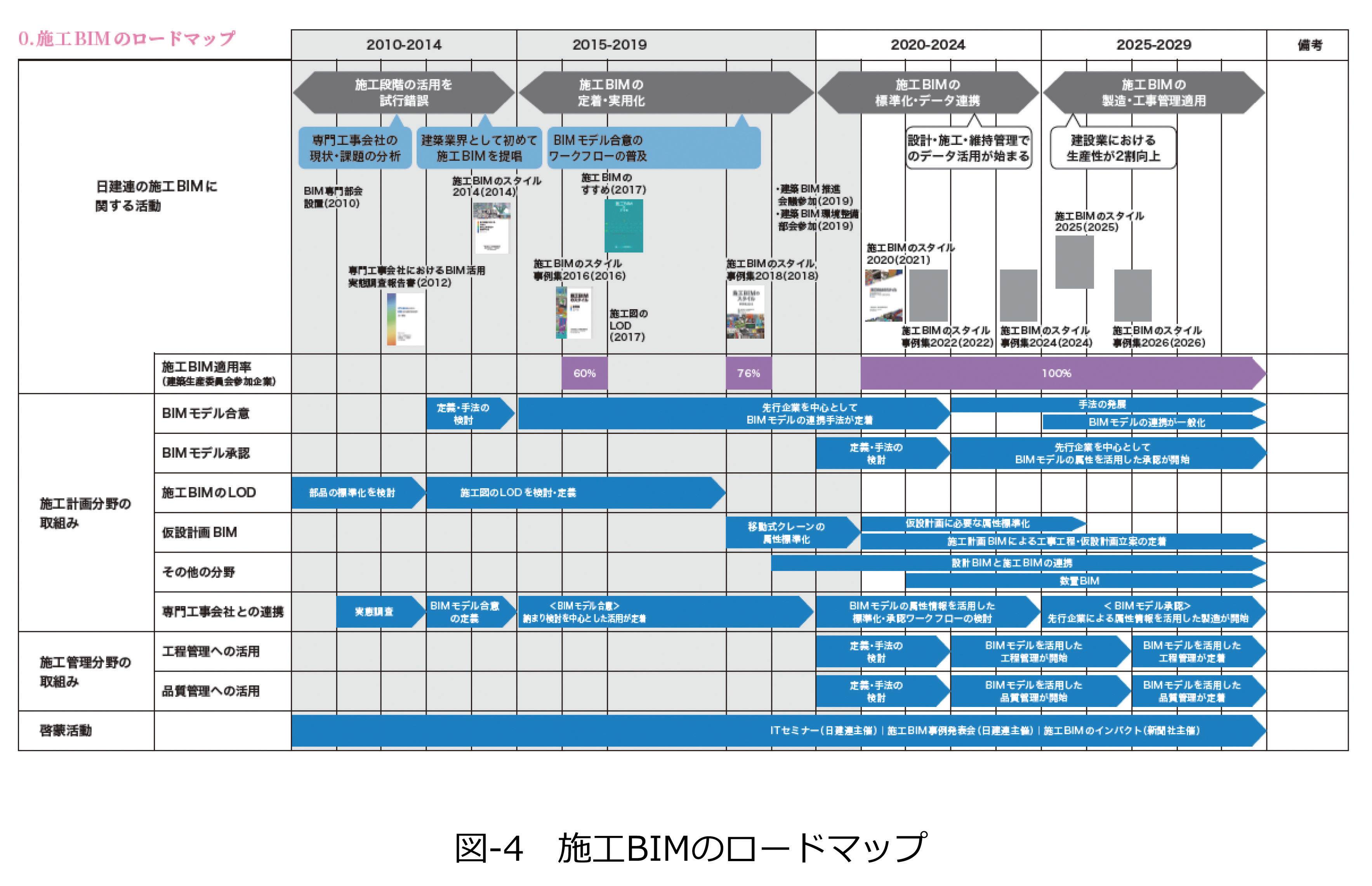

ロードマップが示す将来像『スタイル2020』の冒頭には図-4に示すBIM部会が考える「施工BIMのロードマップ」を3分野(①施工計画、②施工管理、③啓蒙活動)に分けて掲載し、総合建設会社と専門工事会社の視点からそれぞれの将来像を示した。 ①施工計画分野の取り組み『スタイル2014』において「BIMモデル合意」の手法が提示されたことにより、製作図の調整業務は効率的になってきた。 ②施工管理分野の取り組み施工BIMの適用範囲を拡大する上で取りこぼしてはいけない視点である。 ③啓蒙活動の取り組み日建連BIMセミナーや会員企業における動向調査、BIM事例発表会などを通じてBIMの周知活動を進め、建設業界として人材教育や育成の一端を担う計画である。 おわりに本稿では『スタイル2020』で解説した施工BIMのワークフローとロードマップの一部を紹介した。 注

国土交通省 大臣官房技術調査課 工事監視官

栗原 和彦

建設ITガイド 2022 特集2 建築BIM  |

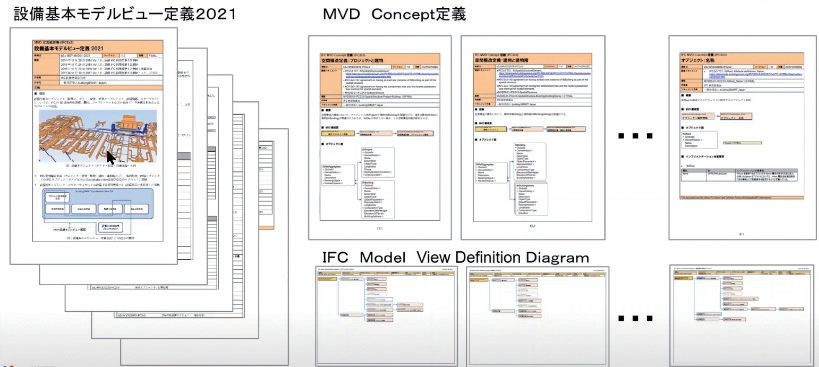

設備BIMにおけるIFC活用-ワークフローを変革する7つのポイント-

はじめに2021年度、建築推進会議の発足から標準化の取り組みが加速して本年で3年目です。 設備設計におけるIFCなどBIM活用設備設計におけるBIM活用と、どのようなシーンでIFCが活用されているか設備設計のBIMにおいては、従来のモデルを3Dで入れるという活用から、情報をつなぎ渡すことにより、業務のフロー改善を図る段階に入っている。 BIMワークフローの重要性

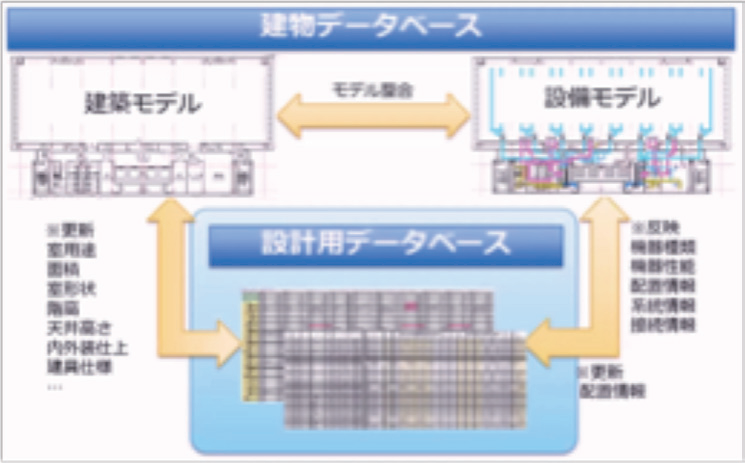

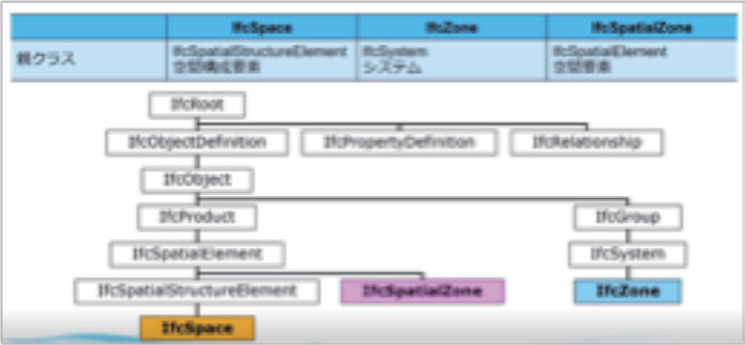

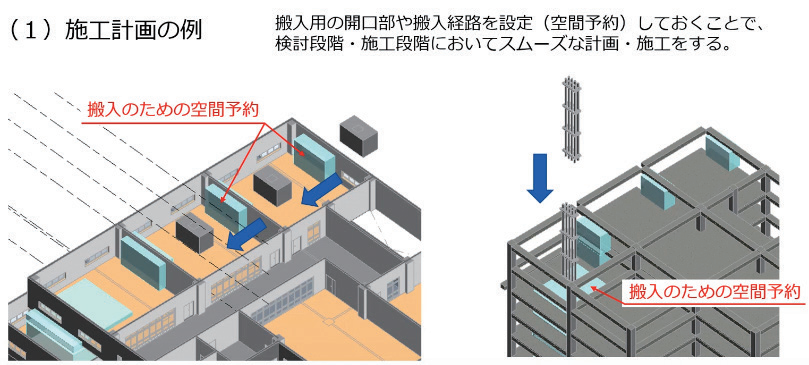

一般的にBIM連携するとは、モデルとモデルの交換によるコーディネーションであり、建物の形状だけではなく建物情報の交換や循環がどのように行うのかが求められる。 空間と設備、スペースと設備を構成するもの概要近年のBIM活用では、企画・設計・施工・維持管理など各関係者がデジタルで情報を取り扱い、他分野にまたがるデジタル情報の活用がなされている。 BIMワークフローの重要性プロジェクトの取り組み取り組み内容について、IFCのベストプラクティスの共有、ソフトウエアベンダーによる実装状況や事例紹介の実施予定、ワークショップと並行して設計初期段階のユースケースの整理を行っていく。 Ifc Spatial Zoneの活用案(想定活用事例)(1)施工計画想定の例 Ifc Spatial Zoneは、設計者から施工者への活用伝達施工者間での取り合い、施工計画調整、設計者・施工者から維持管理者への情報伝達など、さまざまな場面での活用が期待できると見込まれるbSIのプロジェクト活動を通して、IFCを活用するメリットやそれに当たってのガイドラインの情報提供によるIfc Spatial Zoneの認知向上や利用拡大を継続する。

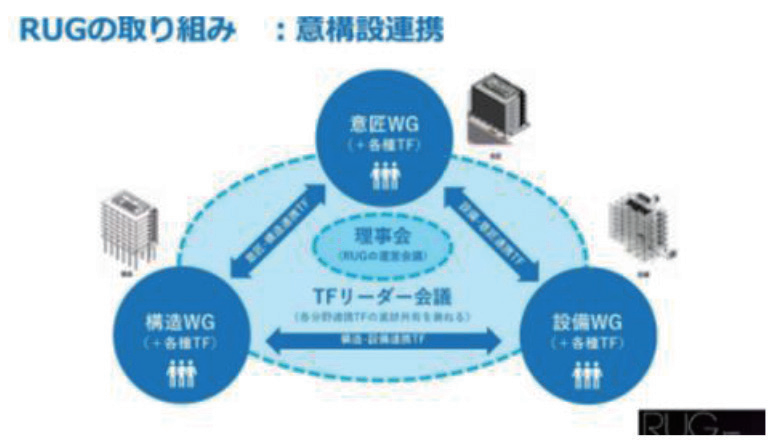

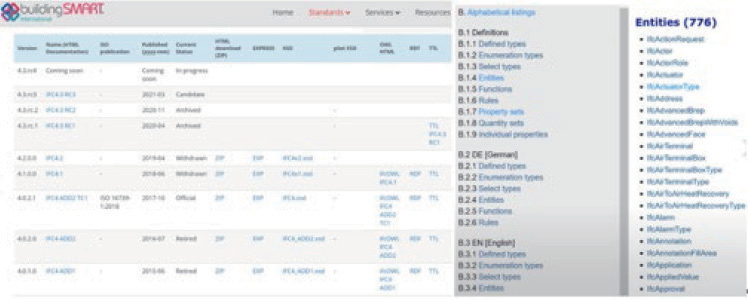

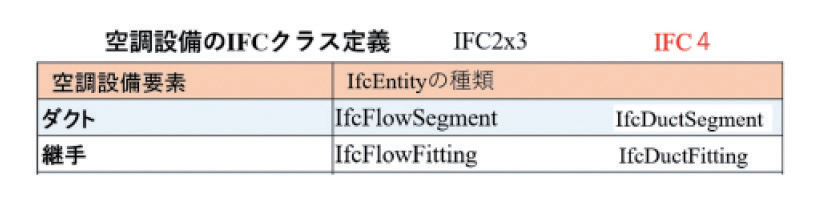

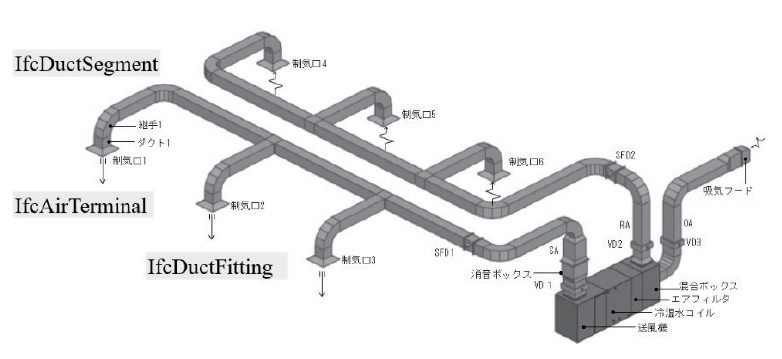

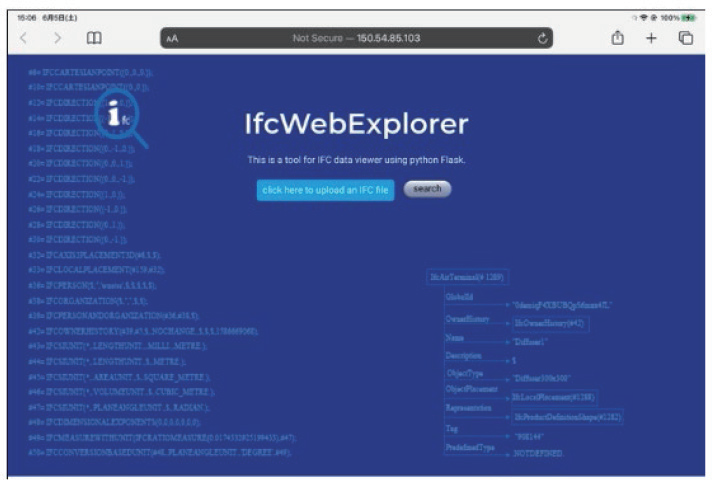

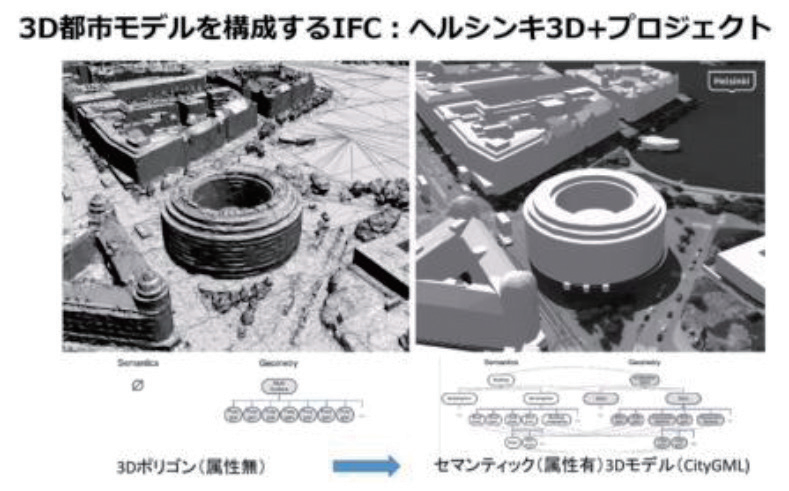

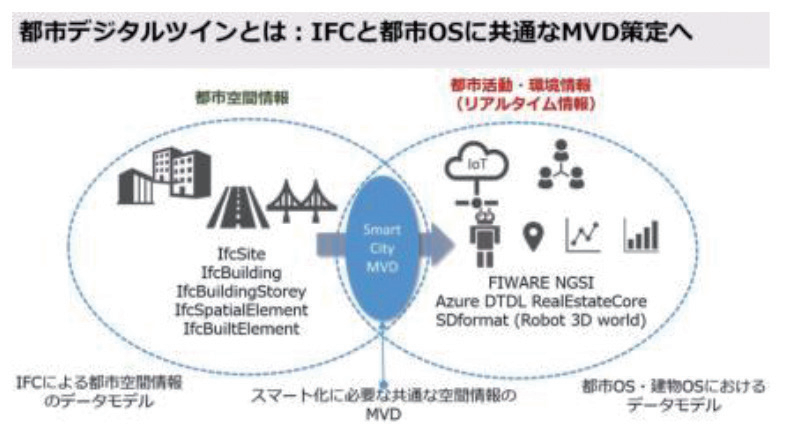

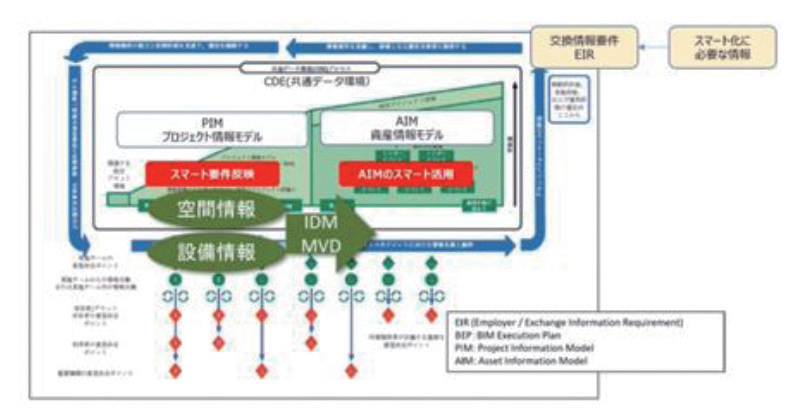

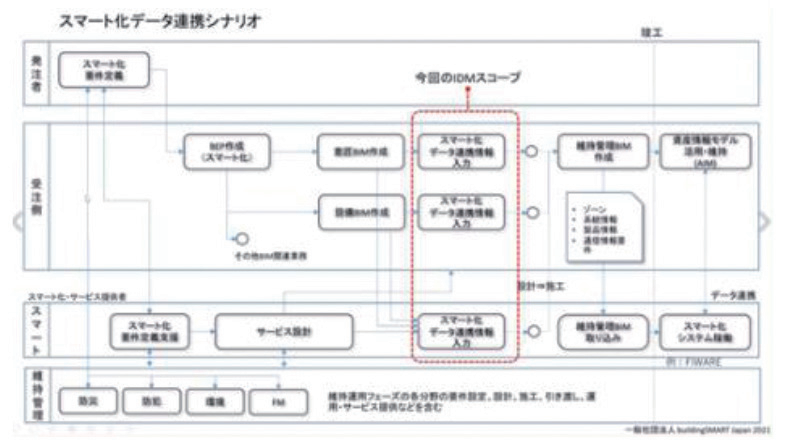

オブジェクト標準とIFC4によるストックデータ整備に向けて~意構設連携を見据えて~BLCJオブジェクト標準属性項目一覧やカテゴリー別パラメータ一覧を基に、ジェネリックオブジェクトのサンプル作成やメーカーオブジェクトの確認を2018年度からプリズムを活用して実施している。 RUGの取り組みRevit User GroupはAutodeskと連携して、各部会で標準化されたパラメータや意匠構造設備で最低限共通化を図るパラメータをRevitで対応できるように整備を進めている。 タスクフォース活動RUGでは、意匠・構造・設計間における連携活動も活発に進められている。 将来を見据えたストックデータ整備に向けて未定義のものから整備をしていき、IFC4として社会基盤データ構築を含め、国内のBIM普及を進めていくべきではないかとの問いかけがある。 IFC4で広げる建築設備設計IFCとはIFCはbuildingSMARTInternationalが策定したBIMの規格となり、2013年に国際標準化された。 空調ダクトシステムにおける設備要素のIFCデータ構成、属性情報およびシステムの解析手順IFCの技術仕様書はbSIの公式のHPで確認でき、全てのエンティティと各エンティティの定義と属性などが記されている。 IFCデータビューアの開発ダクトシステムの情報解析、活用研究、そしてPythonを使用してIFCスキーマーを解析しながらIFCWebExploreを共同開発した。 IFCを用いた設備設計BIMモデルとダクトシステムの圧力変化を連携できるIFC Pressure Viewerも開発中。 スマートシティへのIFC活用へ向けて:IFCとIoTデータモデル連携の可能性デジタルツイン・スマートシティに関する動向~IFCとIoT(建物OS・都市OS)データモデルの関係都市OS・建物OSは共通のデータ連携が可能となり、屋内屋外情報を活用してBIMで高度な都市デジタルツインのインフラ構築が実現可能となる。 都市デジタルツインについて:IFCと都市OSに共通なMVD策定へ都市デジタルツインを構築するには、IFCで示す都市空間情報とスマート化に必要な連携情報が課題の一つとなる。 スマート化に対応したIDM検討に関する報告スマート化に対応した技術連携委員会・PFI協会との連携活動、施設をスマート化する際、どのようなBIMデータを構築すればいいのか、IDM案としてプロセスマップと情報交換要件のたたき台を検討した。 スマート化IDM案-スマート化のデータ連携シナリオ-発注者・受注者、建物OS都市OS、スマート化アプリケーションの提供者、維持管理フェーズにおける各種データ連携に関わるシナリオとなる。

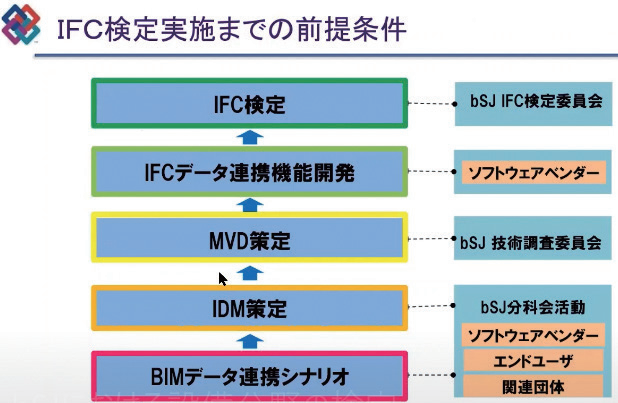

bSJにおける設備分野の検定国内における設備IFCデータ交換の実現までBIMの活用には、データ自体の信憑性が問われる。 国際的な認証の経緯IFCの認証や検定に関しては国際的にはかなり前から行われており、2001年から2002年IFCR2.0認証ワークショップ、2002年から2009年IFC2x認証、2010年から国際IFC認証という、意匠・構造・設備設計のBIMモデル間の調整を主目的としたMVDをベースに認証を行ってきた。 本年度より開始した新たな実施内容について紹介IFCによって目的に応じた情報連携が可能なソフトウエアの検証とその技術的内容の公開、日本の建設業界における情報連携による業務効率化、ソフトウエアのIFCデータ取り扱いに関する機能の品質向上。 《出力検定について》 入出力共通課題について図面が提供されて、受験するCADベンダーは自社ソフトでモデルの形や位置に従って入力する。

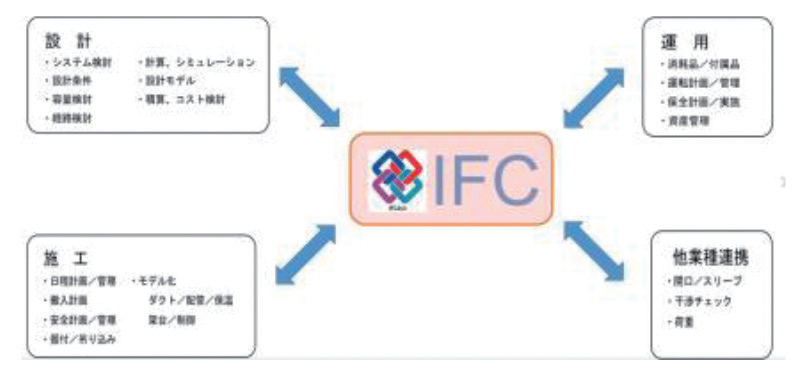

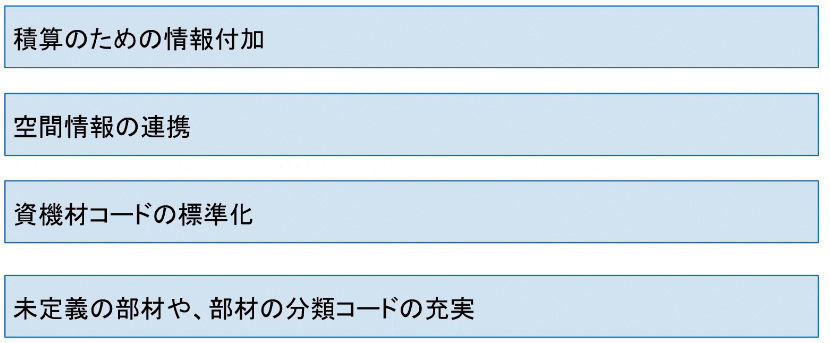

設備BIMにおける属性データ利用の現状と課題建設業界では、以前から生産性が悪いと言われてきた。 設備の設計・施工・運用・他業種連携に関わる計算、計画や実施などあらゆる業務の必要とする情報を定義し、全ての関係者がIFCを利用することで総合性の高い情報交換を可能にすることを目指している。 積算における課題積算を対象とした検定課題を作成する過程でIFCからの自動積算の可能性を検討した結果、多くの課題があることが明らかになっている。 IFCデータ活用の現状とあるべき姿のギャップをどのように解決していくのか~今後の取り組みとして~CAD以外のソフトウエア(積算、技術計算、FMなど)との連携強化をしていく。 まとめオープンなBIMフォーマットであるIFCを中核としたデータ連携により、建設業界の業務効率化を推進していきたい。 おわりに以上7つの特定項目をご覧いただくと、BIMの中で一番効率化が図られる分野は、設備が多く絡んでいるという声をいただきます。 【設備BIMセミナー】

【オープンBIM基礎講座】

一般社団法人 buildingSMART Japan 設備環境小委員会

谷内 秀敬

建設ITガイド 2022 特集2 建築BIM  |

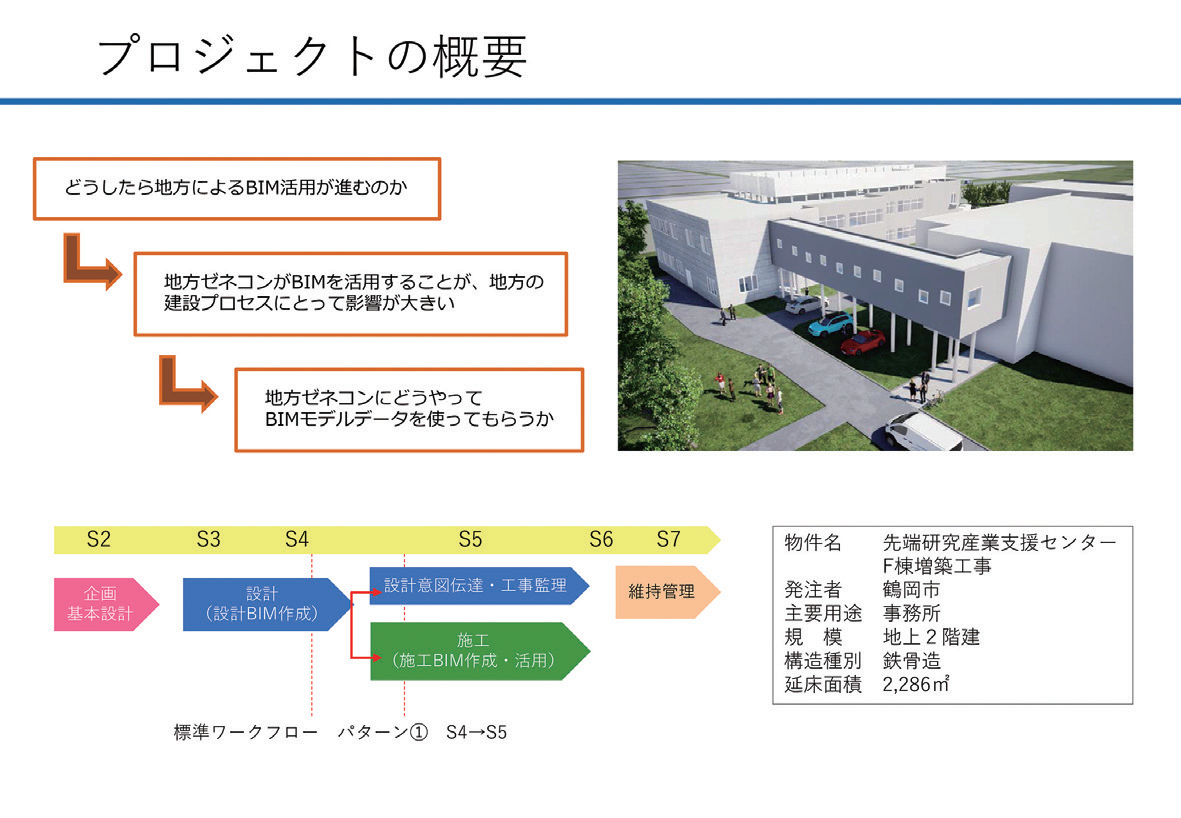

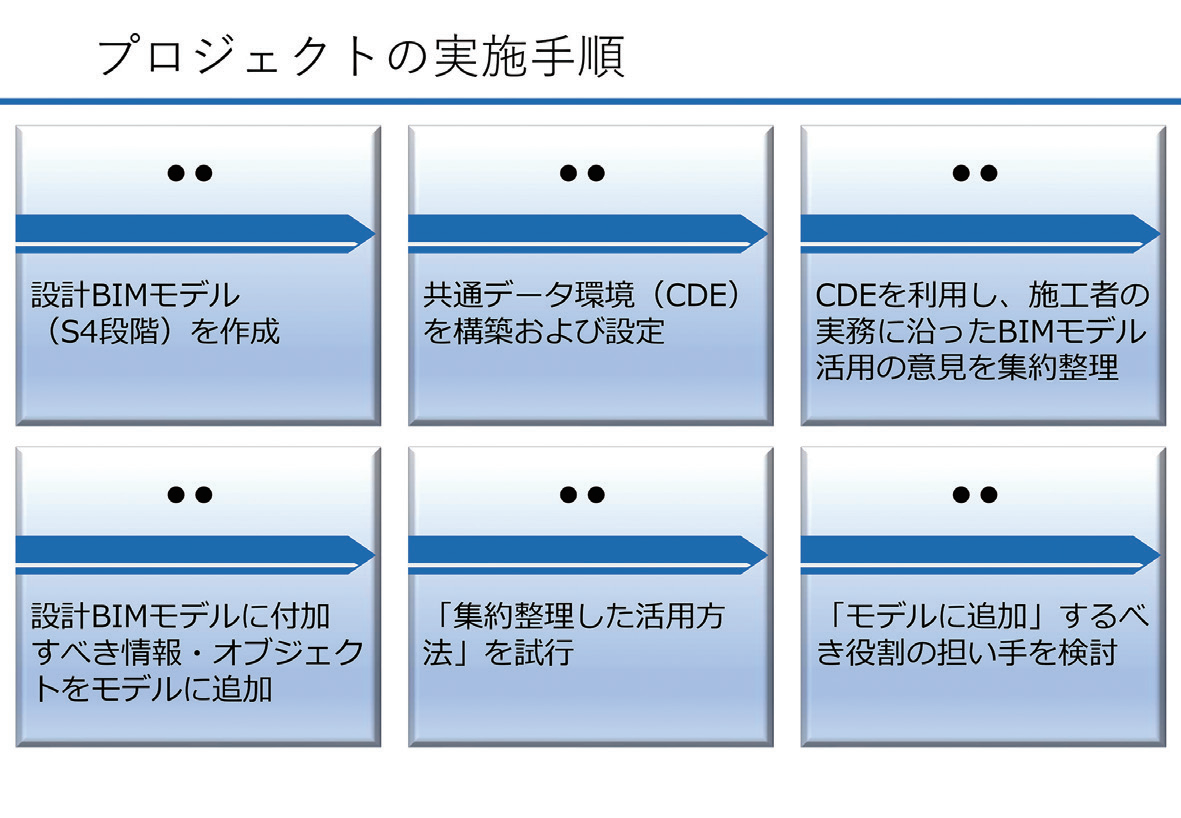

地方における建設DXの実現を目指して-地域のネットワークを活用したBIM活用への取り組み-

|

2022年10月1日

はじめにブレンスタッフは、山形県鶴岡市を拠点とする総合設計会社として、30年にわたり活動を続けてきました。 BIMの導入と社内体制2015年に内閣府の地方創生事業「先端的建築設計(BIM)拠点化事業」として山形県庄内町とともにBIMを導入しました。

BIMの活用導入初期から現在に至るまで、弊社設計案件でBIMを活用し、試行錯誤しながらステップアップしてきました。

庄内BIM研究会の発足BIMへの理解を深め、BIMを円滑に導入するための環境整備と情報共有を目的として、2020年2月に庄内BIM研究会を発足しました。

おわりに建築業界では分業化が進み、それぞれが枠組みの中で業務を行っています。

ブレンスタッフ株式会社 代表取締役

仲川 昌夫

建設ITガイド 2022 特集2 建築BIM  |

発注者が推進するダムCIM-立野ダム工事事務所の事例-

|

2022年9月26日

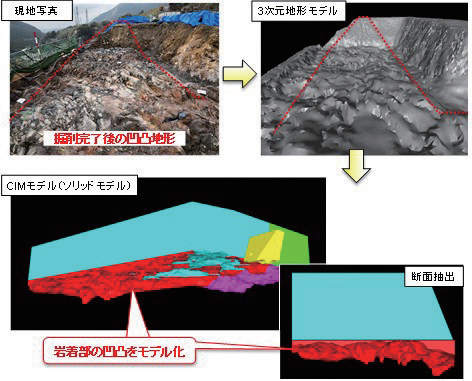

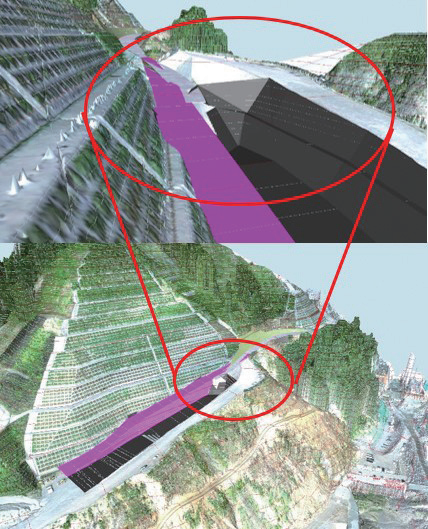

はじめに当事務所は、i-Construction推進モデル事務所の一つとして、立野ダム本体建設事業を3次元情報活用モデル事業として取り組んでいるところである。 CIMの取り組み概要当事務所におけるCIMの取り組みは、下記の3つを柱として、職員一人一人が問題意識を持ち、検討を行っている。

今後の展開立野ダム本体工事のように大手JVの施工会社においては、3次元データおよびCIMモデルを活用することにより、工事、数量算出、異工種間の調整、遠隔立会について、効率化・高度化が図られている。

図-4 3次元モデルの共有イメージ(KOLC+)

おわりに本年度の取り組み成果による課題などを整理し、次年度以降の工事において、さらに地元企業にCIMが浸透していくようにさまざまな取り組みを行い、CIM活用を進める方針である。 国土交通省 九州地方整備局 立野ダム工事事務所 建設監督官

弓削 琢郎

建設ITガイド 2022 特集1 建設DX、BIM/CIM  |

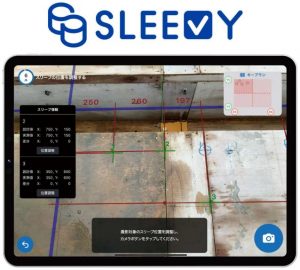

GRIFFY・東洋熱工業、スリーブ検査をiPad Pro1台で圧倒的に効率化するアプリケーション「SLEEVY」を開発

GRIFFY・東洋熱工業、スリーブ検査をiPad Pro1台で圧倒的に効率化するアプリケーション「SLEEVY」を開発