書籍版「建設ITガイド」に掲載した特集記事のバックナンバーです。

中国地方整備局における BIM/CIMの取り組み

|

2024年6月8日

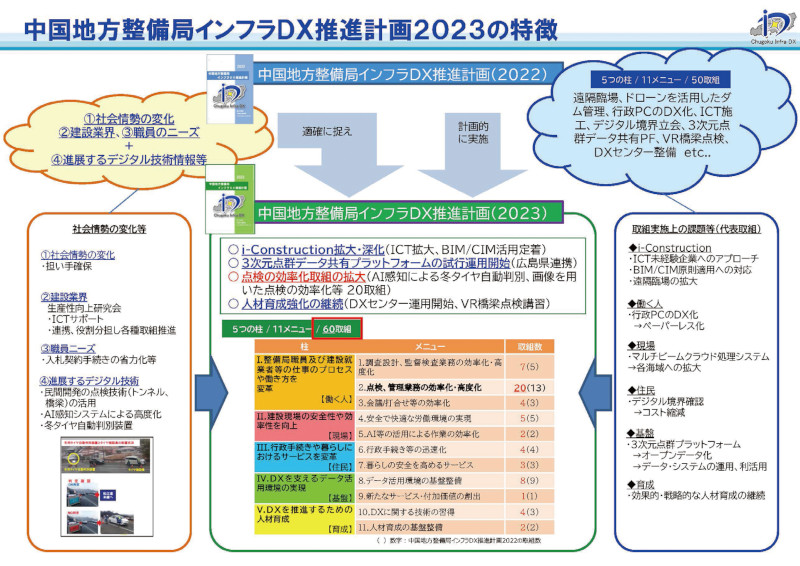

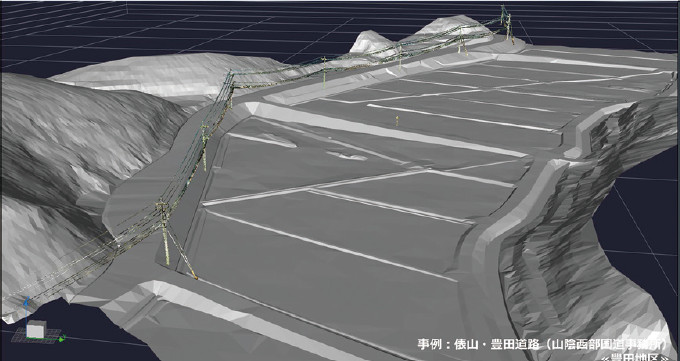

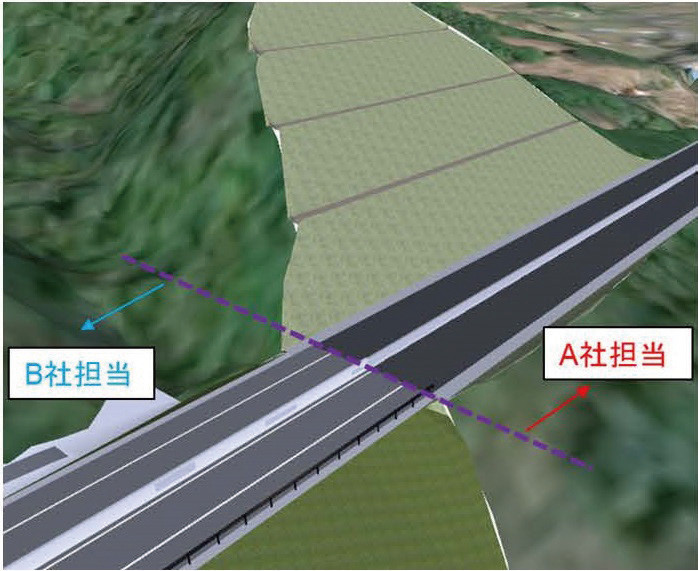

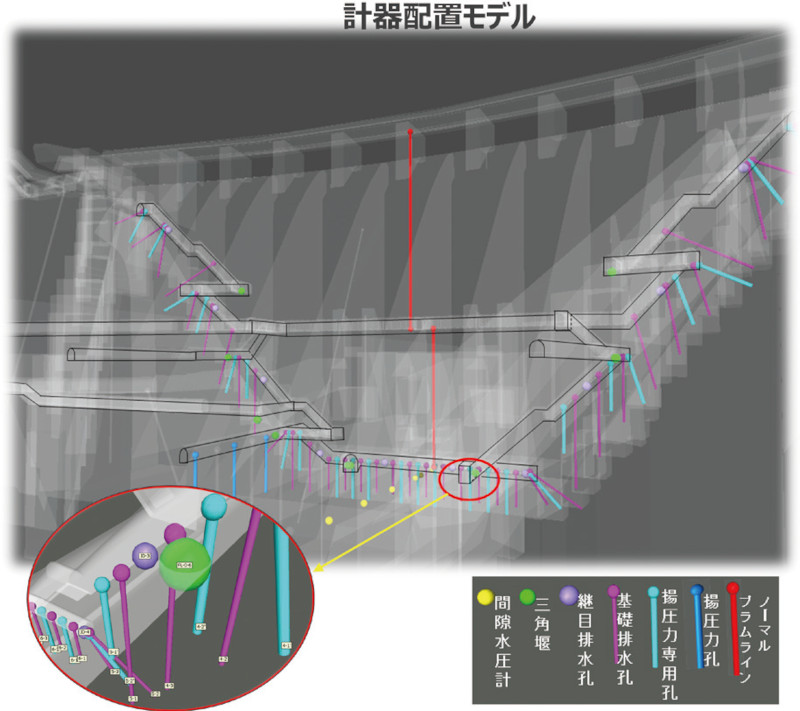

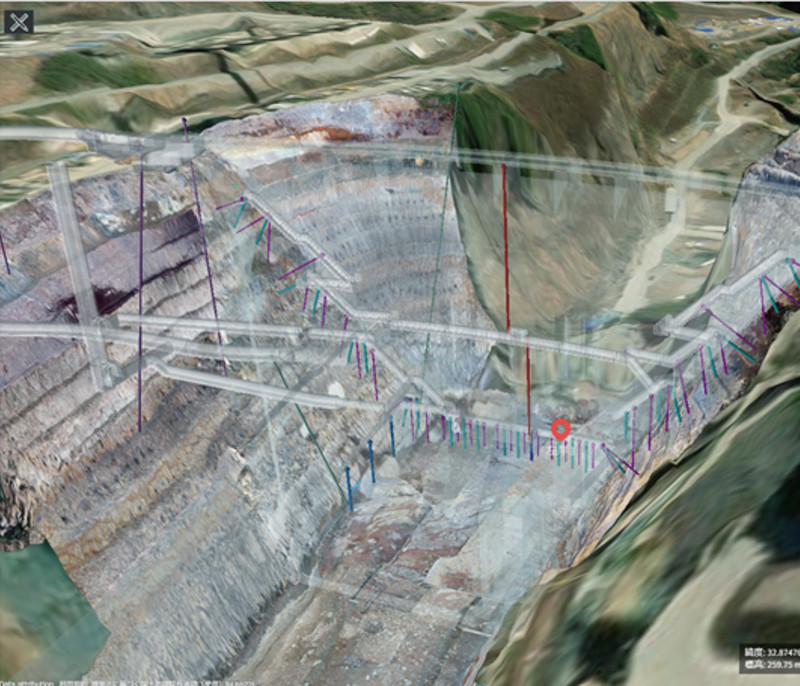

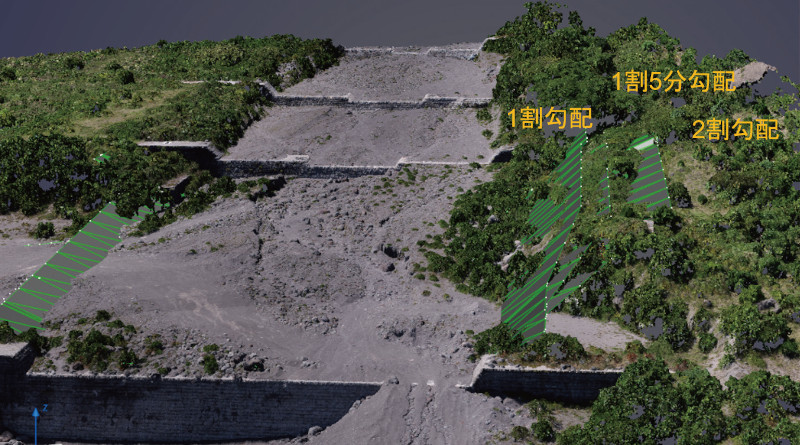

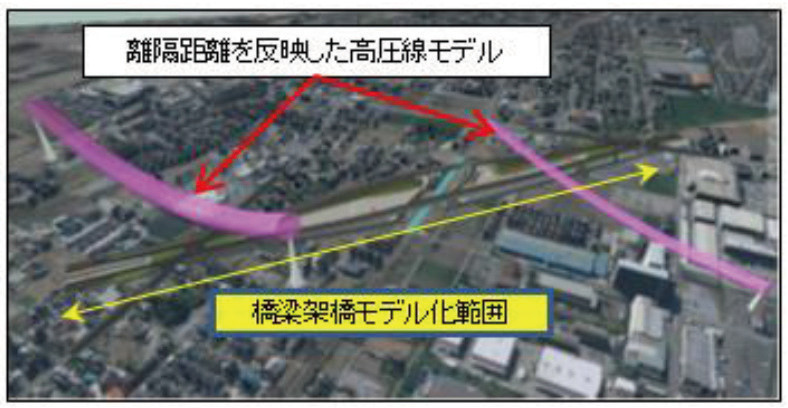

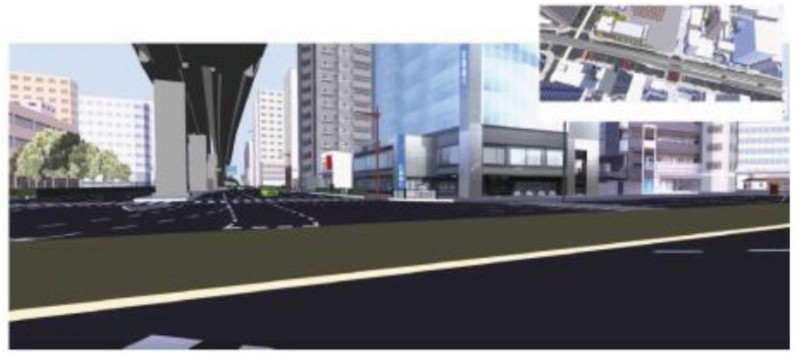

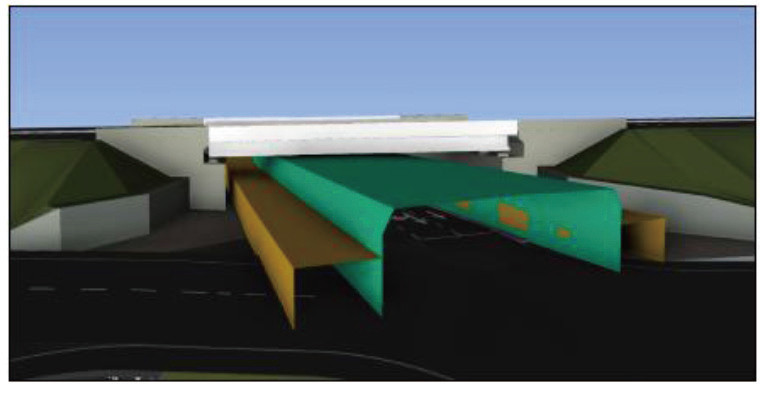

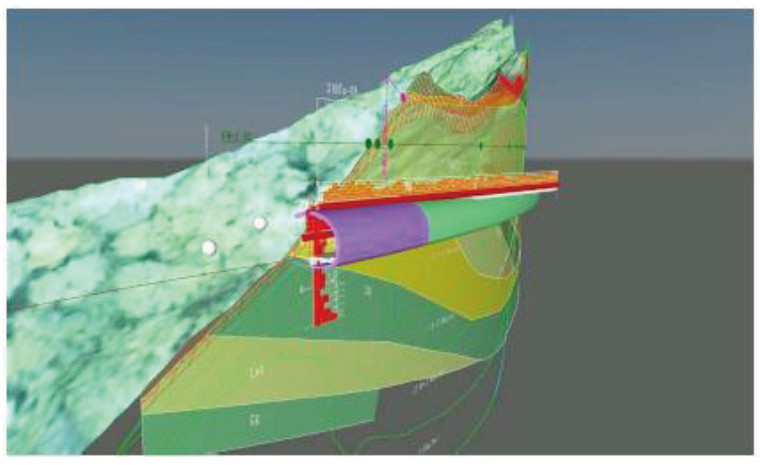

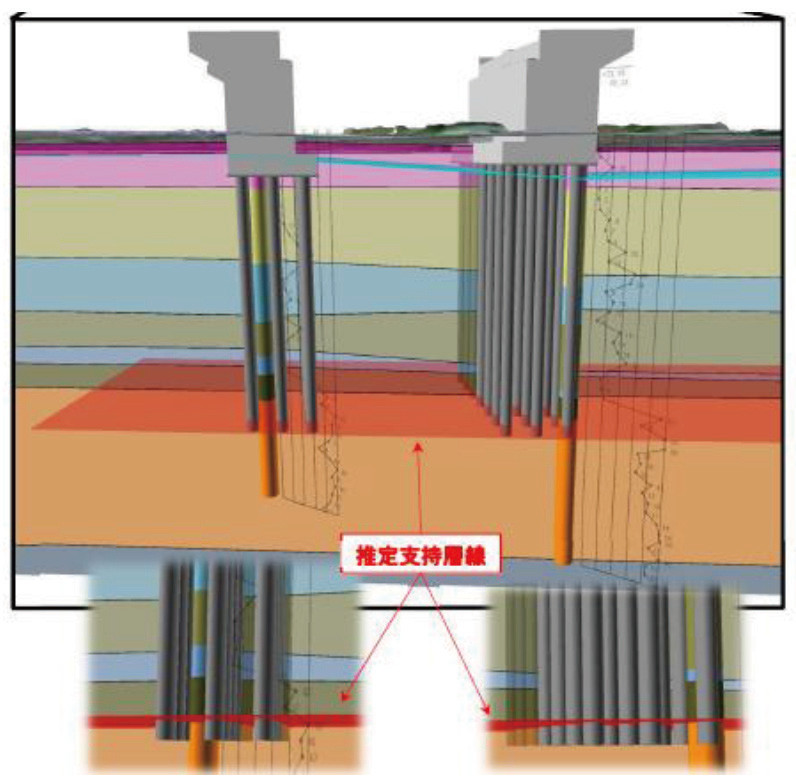

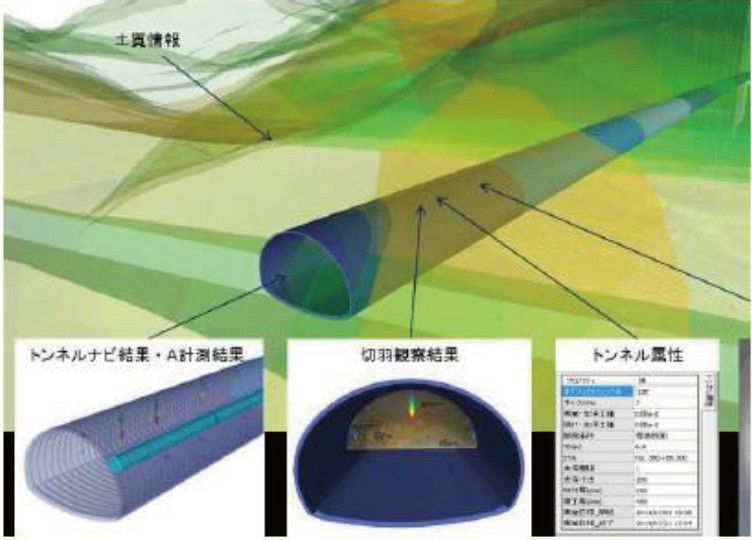

はじめに中国地方整備局では、「中国地方整備局インフラDX推進計画」にBIM/CIMによる建設生産システムの効率化・高度化を位置付けて、3次元モデルの活用を推進してきたところですが、令和5年度から業務・工事においてBIM/CIM原則適用となり、さらなる活用を推進しているところです。 中国地方整備局における取り組み状況中国地方整備局のこれまでの取り組みとして、大規模構造物などを中心にBIM/ CIMを活用、順次対象を拡大しながら事例を収集し、「BIM/CIM活用の手引き(案)」や「BIM/CIM活用事例集」を作成・公表しています。 フロントローディングの取り組み事例中国地方整備局では、早期段階から一貫したBIM/CIM導入に向けて、測量、設計、施工の各段階でフロントローディングを実践しています。 おわりに中国地方整備局では、建設業界の生産性向上を図りつつ、整備局職員を含めた建設業界の働き方改革を実現することを目指し、各種の取り組みを実施しています。 国土交通省 中国地方整備局 企画部 技術管理課

建設ITガイド 2024 特集1 建設DX、BIM/CIM  |

九州地方整備局における BIM/CIMの取り組み

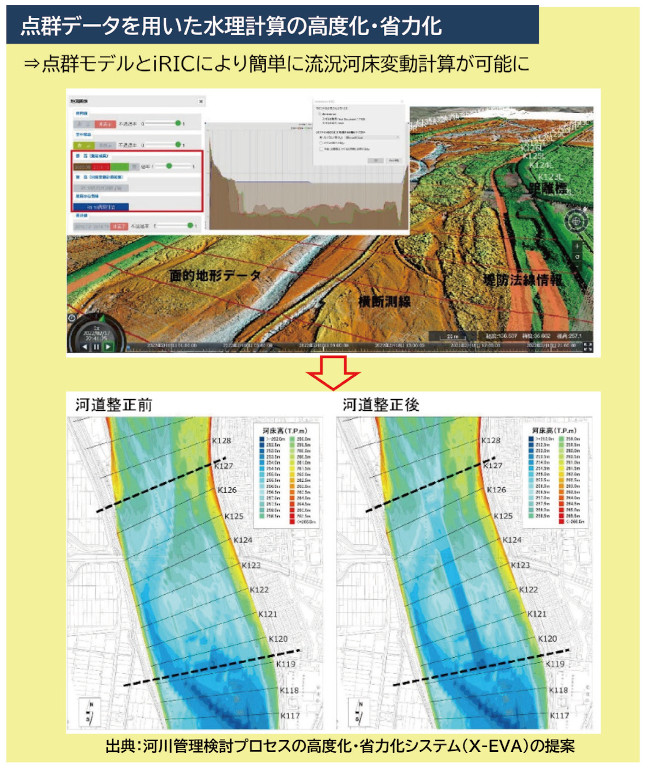

はじめに国土交通省では、建設現場の生産性向上を図るi-Constructionの取り組みの一つの施策として、BIM/CIM活用を推進しており、令和5年度から発注される直轄土木業務・工事をBIM/CIM原則適用の対象としております。 九州地方整備局における BIM/CIMの取り組み(1)九州地方CIM導入検討会九州地方整備局独自の取り組みとして、 CIM導入の促進、生産性の向上、働き方改革の推進を目指すため、2013年7月に「九州地方CIM導入検討会」(委員長:小林一郎熊本大学名誉教授)を設置し、河川、ダム、道路、砂防の4分科会で、CIM活用に向けた課題、対応策の検討を各事務所と連携しながらCIM活用の推進に取り組んでおります。

(2)BIM/CIM人材育成の取り組みBIM/CIM原則適用に関する実施方針では、業務・工事の発注に際し、BIM/CIMの活用についてリクワイアメント(要求事項)から、発注者が活用内容を特記仕様書へ明確に記載することとなり内容が大きく改定されました。 おわりに生産性向上は建設業界の長年の課題であり、その背景には、一品生産・屋外生産で労働集約型生産の構造的問題があり、さらには長時間労働や高齢化による人手不足問題などがあります。 国土交通省 九州地方整備局 企画部 技術管理課

建設ITガイド 2024 特集1 建設DX、BIM/CIM  |

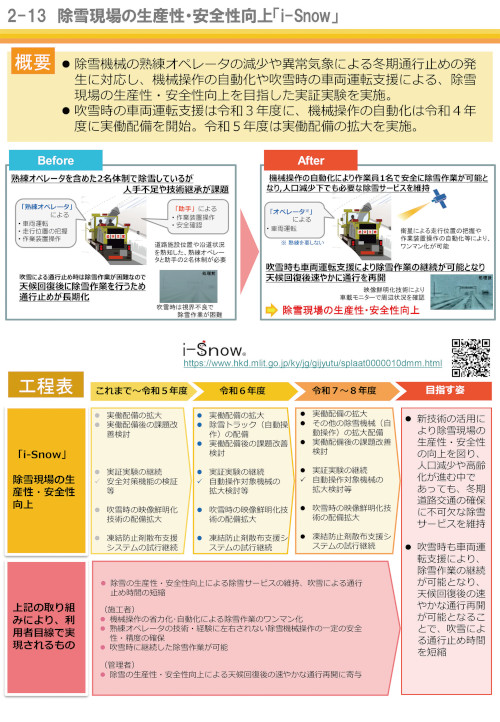

北海道開発局における建設DX、i-Construction、BIM/CIMの取り組み

|

2024年3月6日

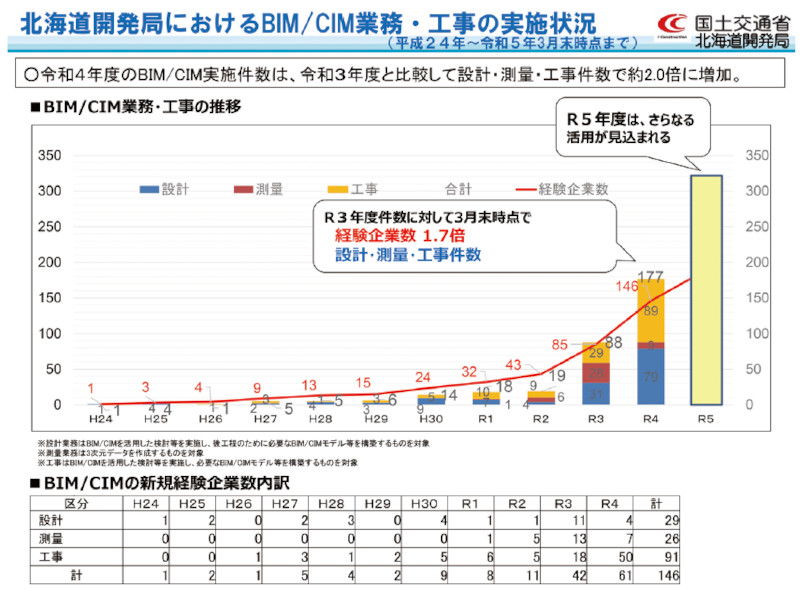

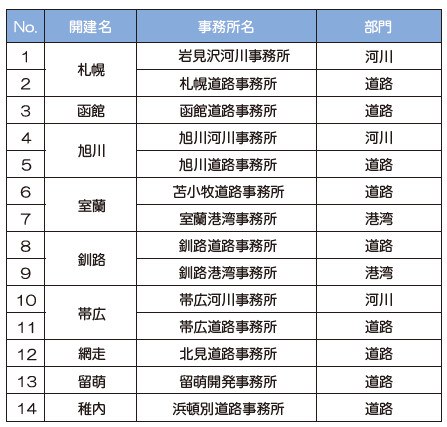

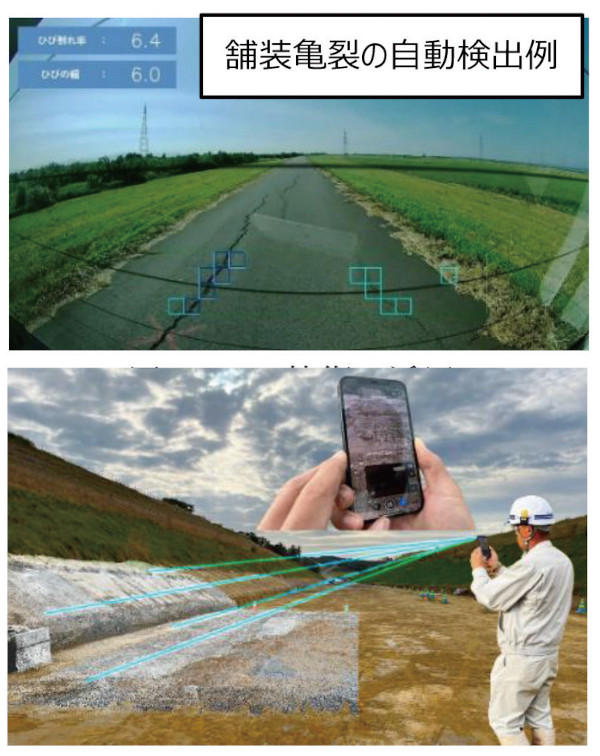

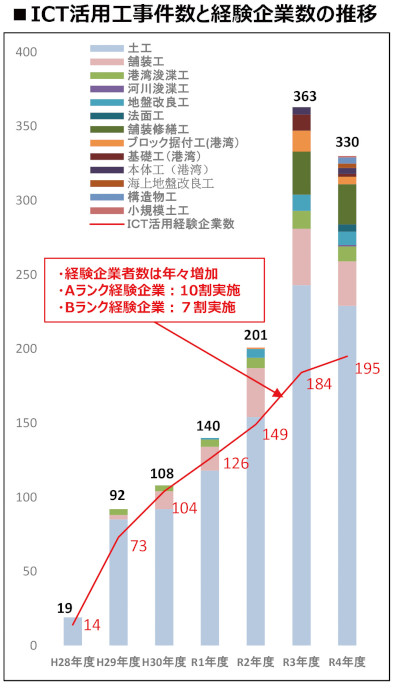

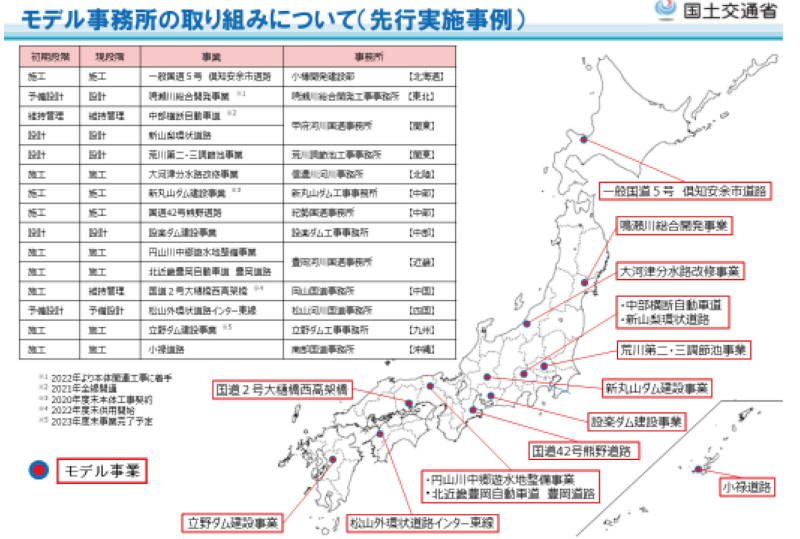

はじめに北海道開発局では、地域を支える建設業の健全な発展を後押しし、建設業などの働き方改革の実現を図るため、「北海道開発局建設業等の働き方改革推進本部」を設置し、「北海道開発局建設業等の働き方改革実施方針」を策定しています。 デジタル人材の育成BIM・CIMは原則適用になりましたが、業務と工事単位で考えると令和4年度で10%程度しか活用できていない状況です。 i-Construction先導事務所北海道におけるインフラDX・i-Constructionの取り組みを推進するため、各開発建設部に「インフラDX・i-Construction 先導事務所」として14事務所を設置し、「i-Constructionモデル事務所」である小樽開発建設部(小樽道路事務所)のノウハウを全道的に展開する取り組みを令和3年度から先導事務所会議として実施(図-2、表-1、写真-1)しています。 研修や講習建設DX、i-Construction、BIM/CIMに関係する研修や講習(写真-2、3)を令和4年度は約40回開催し、約6,300人が参加しました。 北海道開発局 i-Con奨励賞北海道開発局が所管する工事および業務に関し、建設現場における生産性向上の優れた取り組みを行った受注者を表彰することにより、建設業に携わる企業の i-Construction導入に向けた意欲向上を図るとともに、優れた取り組み事例を広く収集し周知することで、より一層の i-Construction推進を図っています(写真-4、図-5、6)。 身近なDXの普及今まで、建設DX、i-Construction、BIM/ CIMを実施できるところは、建設現場などの予算規模が大きく大企業が受注した案件でしたが、近年は、維持工事や小規模工事(図-7、8)でも、利用が徐々に増えてきており、本当の意味で普及が進んできたと感じています。 おわりにBIM/CIMは原則適用になりましたが、全工事や業務で活用されるほど一般的になったとは言えません。 国土交通省 北海道開発局 事業振興部 技術管理課

建設ITガイド 2024 特集1 建設DX、BIM/CIM  |

国土交通省におけるBIM/CIMの取り組みについて― 令和5年度BIM/CIM原則適用と今後の展開―

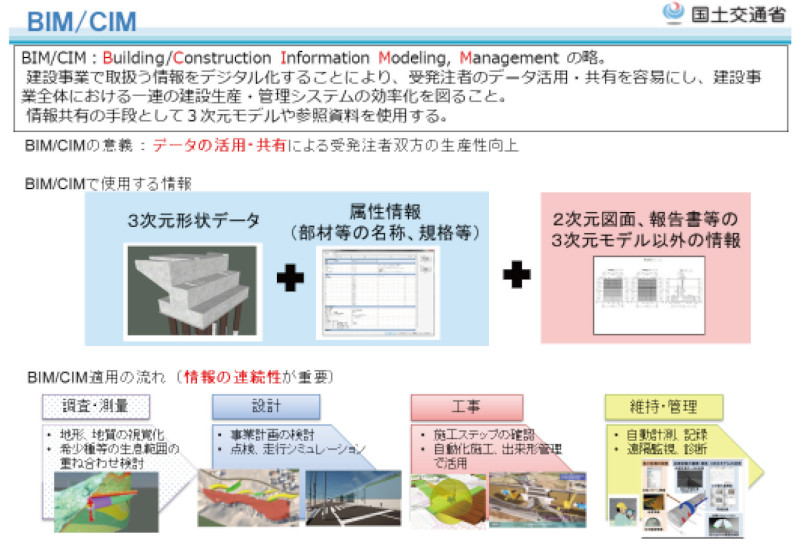

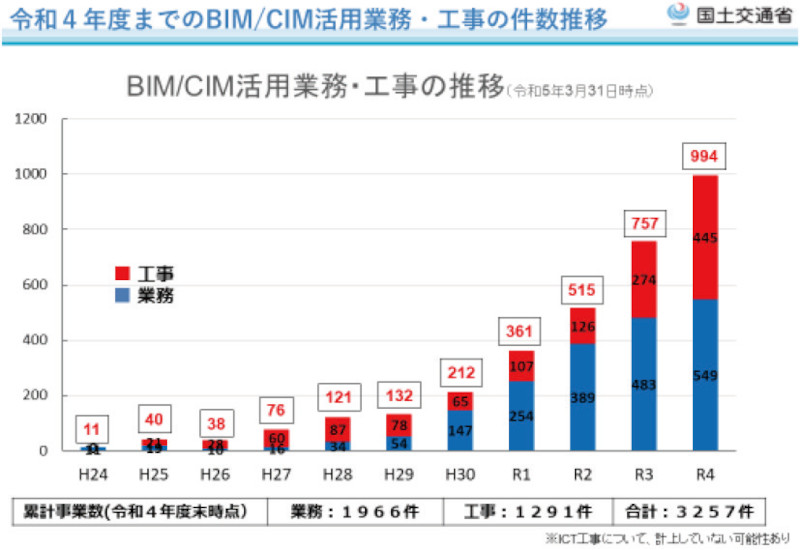

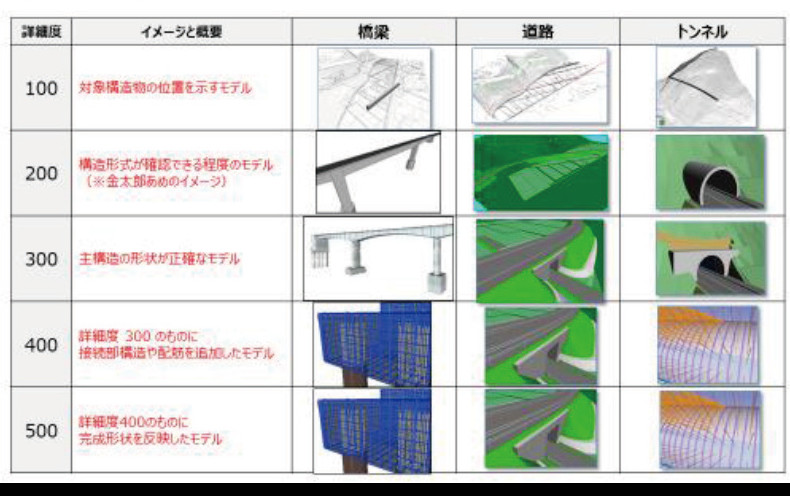

はじめにBIM/CIMとはBIM/CIM(Building/Construction Information Modeling, Management)とは、建設事業で取り扱う情報をデジタル化することにより、受発注者のデータ活用・共有を容易にし、建設事業全体における一連の建設生産・管理システムの効率化を図る思想である。 BIM/CIM実施状況国土交通省では、業務については2012年度から、工事については2013年度から BIM/CIMの試行を進めている。 令和5年度BIM/CIM原則適用の実施内容について前述のとおり、2023(令和5)年度から原則として全ての直轄土木詳細設計(実施設計含む)および工事において、BIM/ CIMを適用することとしており、以下において取り組む内容を紹介する。 3次元モデルの活用についてBIM/CIMといえば、3次元モデルを思い浮かべる方も多いと思う。 義務項目の概要(詳細設計)について詳細設計においては、「出来上がり全体イメージの確認」、「特定部の確認」を活用目的として3次元モデルを作成・活用する。

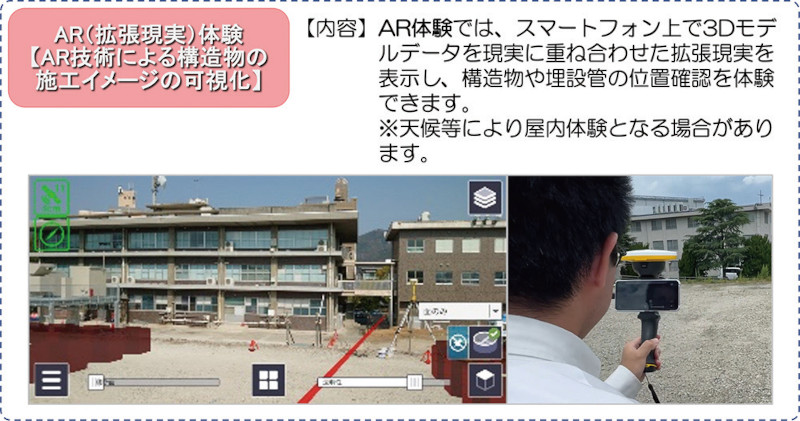

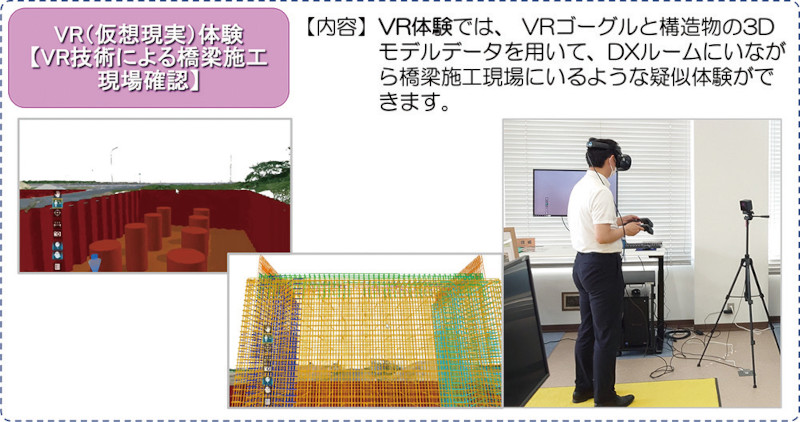

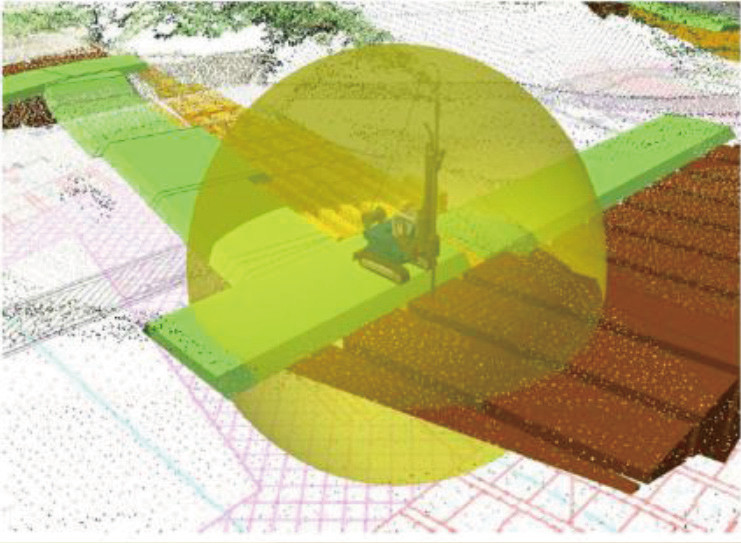

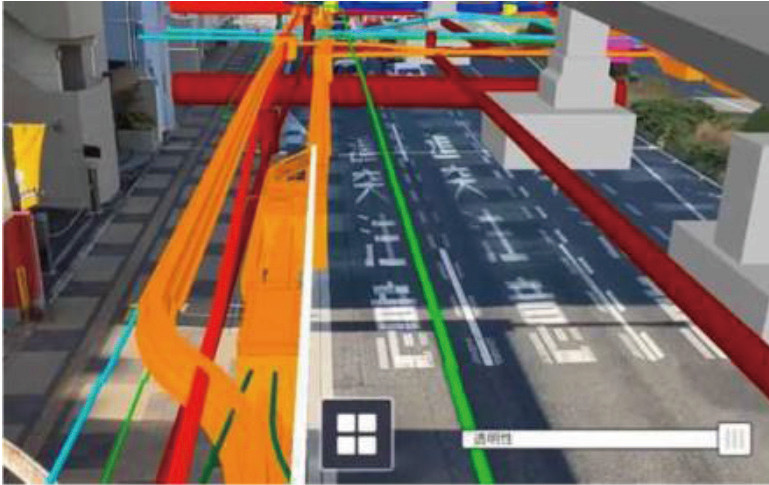

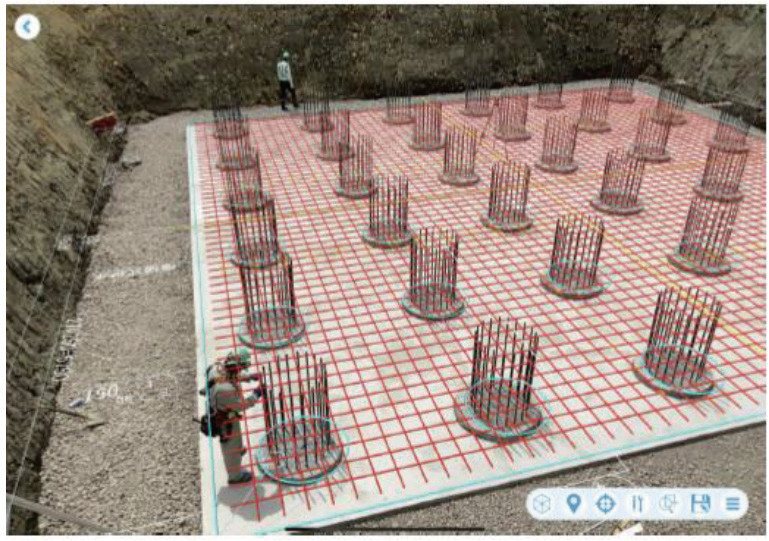

義務項目の概要(工事)について工事における活用は、設計段階で作成された3次元モデルを閲覧することにより、2次元図面の照査、施工計画の検討に役立てるほか、現場作業員などへの説明に利用する。 推奨項目の概要について推奨項目については、義務項目より発展した項目として、以下のようなものを例示している。 ・維持管理、保守点検などの作業スペース、点検通路などの確認 ・3次元モデル上に重機などを配置し、近接物の干渉など、施工に支障がないか確認(図-12) ・AR、VRなどを用いて、現地に完成形状などを投影して比較・確認(図-13、14) ・一連の施工工程のステップごとの3次元モデルにより施工可能かどうか確認 ・3次元モデルとGNSSなどの位置情報を組み合わせた施工位置の確認(図-16) ・コンクリートなどの打設日ごとに色分けし、施工手順の明確化や進捗確認に活用(図-17) ・アンカー、埋設物などの施工後不可視となる部分を3次元モデルで可視化 発注者によるデータ引き継ぎここまで3次元モデルの活用を中心に記載しているが、3次元モデルに関わらず前工程のデータを後工程に引き継ぐことが重要である。 今後に向けた検討令和5年度BIM/CIM原則適用が開始したことを鑑み、BIM/CIMの実施状況やデータシェアリングの現状・あり方などについてフォローアップしていく。 生産性向上の可能性(発注者の視点)建設事業全体における一連の建設生産・管理システムにおいて、発注者における主な課題(時間がかかる作業)として、「積算に必要な数量の確認」、「設計変更協議の内容確認」がある。 中小企業などへの普及拡大これまでBIM/CIM(3次元モデル)の活用は、大企業を中心に活用されており、だんだんと中小企業にも裾野が広がっているところであるが、まだまだ未経験者も多く、令和5年度原則適用をきっかけに初めて取り組む者も多くいる。 おわりに最後にインフラDX、i-Construction、 BIM/CIMの取り組みの普及、進展を図ることで建設現場における生産性向上をより一層実感できる環境の整備を進めていきたい。 国土交通省 大臣官房参事官(イノベーション)グループ 課長補佐

潮 逸馬

建設ITガイド 2024 特集1 建設DX、BIM/CIM  |

国土交通省のインフラ分野のDXの取り組み ―アクションプラン第2版の策定―

|

2024年3月5日

はじめに災害対策やインフラの老朽化対策の必要性は高まる一方、インフラ分野において、今後深刻な人手不足が進むことが懸念されることから、国土交通省では平成28年よりICT技術の活用等による建設現場の生産性向上を目指すi-Constructionを推進してきたところです。 わが国が抱える背景と将来像ご承知のとおり、わが国では、少子高齢化が急速に進展しています。 インフラ分野のDXとは何か経済産業省が公表している「DX推進指標」とそのガイダンスでは、DXについて次のとおり定義しています。

【「DX推進指標」における「DX」の定義】3)

企業がビジネス環境の激しい変化 に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること

【インフラ分野のDX】4)

社会経済状況の激しい変化に対応し、インフラ分野においてもデータとデジタル技術を活用して、国民のニーズを基に社会資本や公共サービスを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、建設業や国土交通省の文化・風土や働き方を変革し、インフラへの国民理解を促進するとともに、安全・安心で豊かな生活を実現すること インフラ分野のDXアクションプラン(第2版)について⑴国土交通省のインフラ分野のDXの取り組み体制国土交通省では、令和2年度より国土交通省インフラ分野のDX推進本部5)を開催しています。

⑵インフラ分野のDXの目指す将来像インフラ分野のDXアクションプラン(第2版)において、インフラ分野のDXにより目指す将来像を明確化しました。

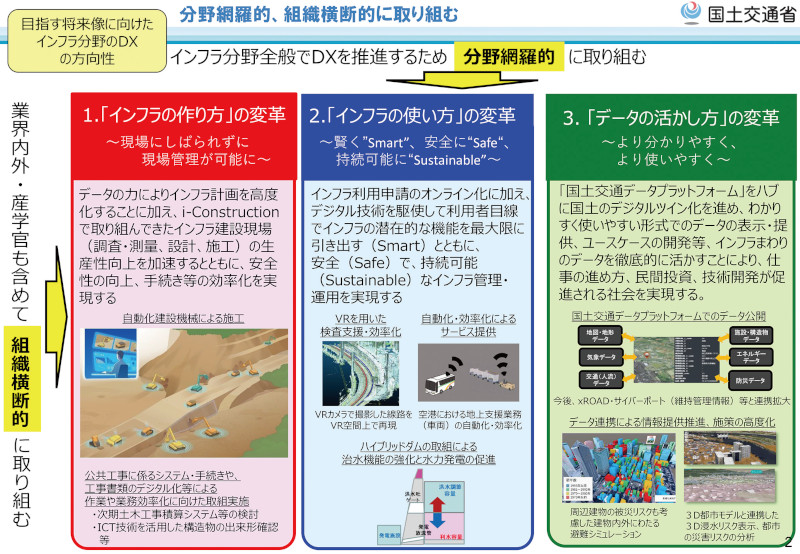

⑶目指す将来像に向けたインフラ分野のDXの方向性インフラ分野のDXの方向性として、インフラに関わるあらゆる分野で網羅的に変革する、「分野網羅的な取組」という視点を掲げています。

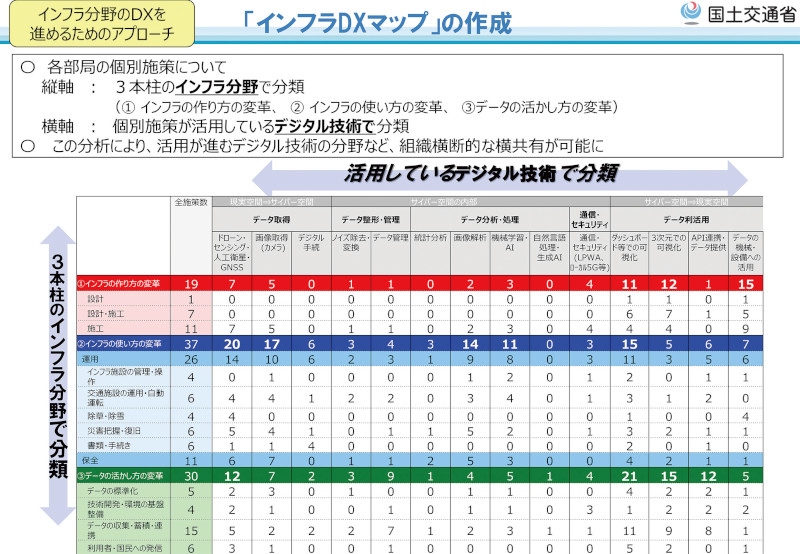

⑷インフラ分野のDXを進めるためのアプローチ国土交通省では、インフラ分野のDXを進めるに当たり、民間企業などで一般に用いられているアプローチも活用しながら、職員に対する業務・意識の変革を進めていきます。

インフラ分野のDXアクションプラン(第2版)は、各部局で利用されているデジタル技術を網羅的に把握し、デジタル技術の導入が進んでいる分野や今後よりデジタル技術を活用・浸透させていく分野の特定を目的として、各施策に対するデジタル技術の活用状況を分析しています。 おわりに以上のように、わが国が抱える背景や将来像、インフラ分野のDXアクションプラン(第2版)の内容を中心に説明してきました。 【出典】1)日本の将来推計人口(令和5年推計)(令和5年4月、国立社会保障・人口問題研究所) 国土交通省 大臣官房 参事官(イノベーション)グループ 課長補佐

大谷 彬

建設ITガイド 2024 特集1 建設DX、BIM/CIM  |

![図-2 将来の社会イメージ[建設現場]第5期国土交通省技術基本計画(令和4年4月)](https://www.kensetsu-plaza.com/kiji/wp-content/uploads/2024/03/9912e017babd22abd3f3d66c0a0328f1.jpg)