書籍版「建設ITガイド」に掲載した特集記事のバックナンバーです。

建設業界におけるVR活用の現状と将来-デジタル空間を人間に伝える再生装置はここまで進化した-

|

2017年6月24日

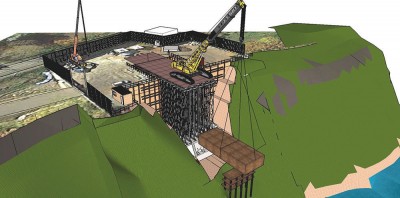

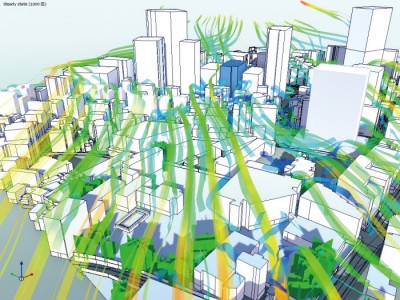

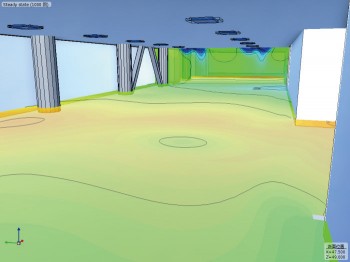

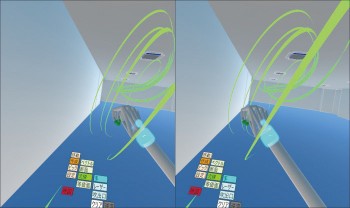

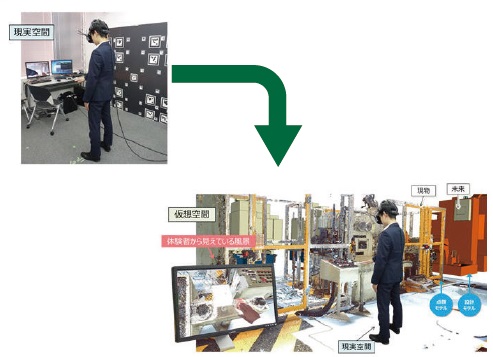

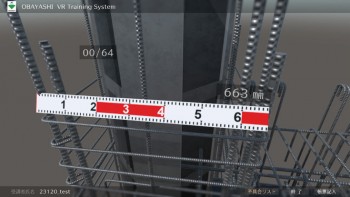

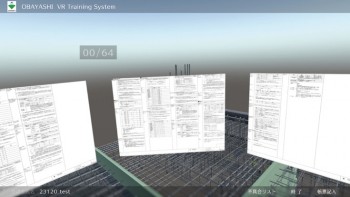

施工管理での活用HMDで仮設の安全管理  ヘッドマウントディスプレーを装着した技術者(写真・画像:一二三北路) 現場では、作業を担当する職人がOculusを着けて現場内をさまざまな角度で見回し、危険個所や危険作業がないかを作業前に確認している。視点の移動は自由自在だ。足場の下から内部をチェックしたり、上空から見下ろしたりと、まさにあらゆる角度から現場をチェックできる。  実際に組まれた足場  実物大で立体視できる仮設材 また、施工段階に応じて水管橋の架設状態を変えたり、クレーンでの架設作業を再現したりすることも可能だ。  VRの作成に使われた3Dモデル VRの作成には、ゲーム開発ソフト「Unity」を使う。BIMやCIMのソフトだと、データが重くなるため、Oculusの動きにスムーズに追従できないためだ。VRの制作作業は岩崎(札幌市)が協力した。このVRシステムは工事関係者の間で話題となり、現場には多くの見学者が訪れたという。 流体解析結果の確認VRで風の流れを体感  CFDソフト「FlowDesigner」で都市内を流れる風の動きを解析し、見える化した例 (資料:日建設計、アドバンスドナレッジ研究所) これまでもオフィスの室内での温度や風の流れは、CFD解析で求めることができたが、実際にそのオフィスで働いてみると、吹き出し口の付近が冷房で寒すぎることが分かり、風の流れを変える板を後付けしている例をよく見かける。 その点、VRを使ってオフィス内をウォークスルーしながら、風が強い場所はないか、寒すぎる場所はないかと確かめたり、その風はどこの吹き出し口から来るのかをイメージしたりしながら検討できる。  オフィス内の温熱環境を見える化した例  寒すぎる場所があったとき、その空気はどこから流れてきたのかもVRなら実感しやすい さらに面白い機能として、3次元の街並みの中を風になって飛ぶ気分も味わえる。VRコンテンツの視点を、“空気粒子”とともに動くようにしたものだが、VRならではのユニークな飛行体験ができそうだ。 改装工事のシミュレーション点群の中を実物大でウォークスルー  ヘッドマウントディスプレーを着けると、仮想空間の中を実物大でウオークスルーできる(写真、資料:ラティス・テクノロジー) 例えば頭を左に向けると左の景色が、上を向くと天井が見えるといった具合だ。そして、設備の足場を上ると、眼下には工場の風景が広がる。仮想の手すりごしに下をのぞき込むと、どのくらいの高さなのかも実感できる。 さらに実感的なのが、現実と仮想空間の融合だ。AR(拡張現実感)用マーカーを張り付けた荷物を積んだ台車を用意しておくと、それと同じ大きさの台車が目の前に映し出される。実物の台車の取っ手と、仮想の台車の取っ手は、同じ高さ・大きさで見えるようになっており、仮想の取っ手をつかむと実物の感触や重さを感じることができるのだ。 まさに現実と仮想が融合した世界だ。そして実物の台車を押していくと、目の前には工場の床や障害物となる柱の補強材などが見えて、どれくらいの余裕で台車が通過できるのかを、本物の建物に行ったかのように体感することができる。  障害物の中を通過する仮想の台車。通過する際の余裕を実感できる  点群とリアルサイズで表示した作業員 施工管理の教育システムVRで施工ミスを再現 《大林組》  パソコンやHMD、コントローラーなどからなる「VRiel」のシステム 実物のモックアップの代わりに、BIMソフトで作ったデジタルモックアップを使い、不具合箇所を再現した。受講者はHMDを装着し、VR画面上に表れる鉄筋配置の不具合などを探すことで、実物同様の研修ができる。  VRで再現した鉄筋のモックアップ 受講者は工事現場を巡回して不具合個所をチェックするのと同じように、VR上を移動したり、首を上下左右に動かして見回したりすることで、工事現場と同じように検査する感覚が身に付く。 実際の施工管理では、構造図や細かい仕様が書かれた標準配筋図と、現場とを見比べたり、寸法を確認したりしながら、不具合個所を発見するスキルが必要だ。こうした作業を再現するため、施工管理用の図面や計測用のコンベックスなども全てVR上で使えるようなっている。  施工管理用の図面もVR画面上に表示できる(資料:大林組) 2m四方ほどのスペースがあれば設置できるので、会議室や現場事務所などさまざまな場所で研修を受けることができるのも便利だ。鉄筋工事の他、仕上や設備などの品質管理、安全管理など、幅広い教育にも使える。 住宅のバーチャル展示場壁と床のスクリーンに未来の住宅を再現  壁や床にスクリーンを設置する(写真:コンピュータシステム研究所)  そこに住宅の3Dプランを映写すると住宅展示場に早変わり この映像を、3Dメガネを着けて見ると、目の前には住宅の内装やシステムキッチン、家具や家電などが実寸大の大迫力で広がる。  3Dメガネを着けると、コントローラーで住宅内部を自由にウオークスルーできる 手を伸ばすと触れるのではないかと思うほど抜群の臨場感があり、お施主さんもビックリする。コントローラーを使って、ゲーム感覚で住宅内をウォークスルーできる楽しさもある。  まるで触れるのではないかと思うほどのリアリティーが味わえる 同社は2016 年6 月、大阪市天王寺区にある大阪営業所に「ALTA forVR」を設置したショールームをオープンさせた。スクリーンは4面タイプを備えたよりリアルで本格的なシステムを設置している。  4面スクリーンを備えた本格バージョンの「ALTA for VR」 未来のVRはどうなるのか?人間にあらゆる体験を提供するマシンとして進化  気流解析と連動し、上に付けたファンにより実際に風を感じられるVR装置の例。フォーラムエイト東京本社にて また、人間の反応を、VRの世界にフィードバックするための入力装置も、さまざまなものが開発されてくるだろう。よりリアルになったVRの用途としては、(1)めったに起こらない事故や災害の疑似体験マシン、(2)リスク回避のためのトレーニングマシン、(3)未来や昔の生活環境を体験するタイムマシン、(4)現実ではなかなか味わえない夢をかなえるマシンなど、無限の使い方ができそうだ。 VRは人間の予知能力を高め、現実社会にうまく対応する力を磨き、想像力を育てるマシンとして発展していくことを願っている。 筆者プロフィール家入龍太(いえいり・りょうた) 建設ITジャーナリスト 家入 龍太

建設ITガイド 2017 特集3「建設ITの最新動向」  |

i-Constructionのための3次元設計データ交換標準

|

2017年5月2日

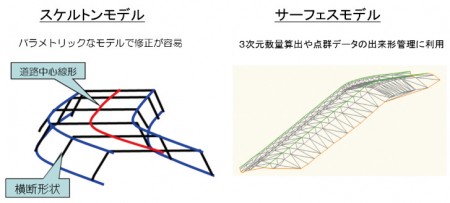

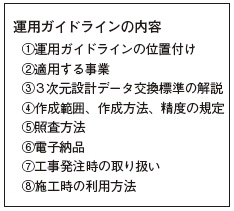

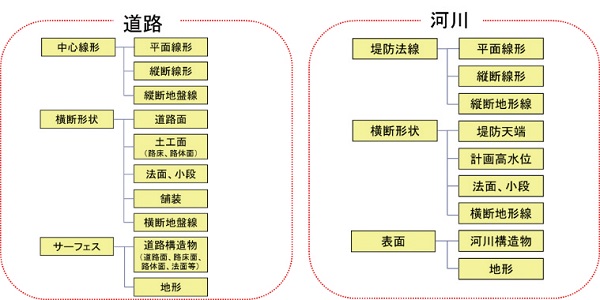

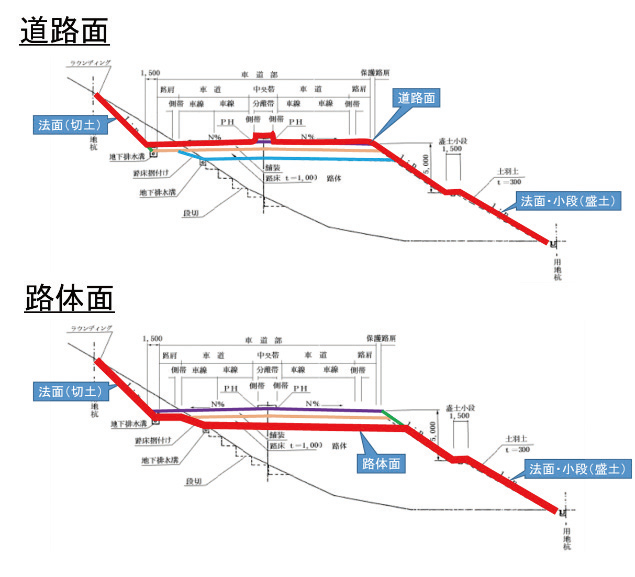

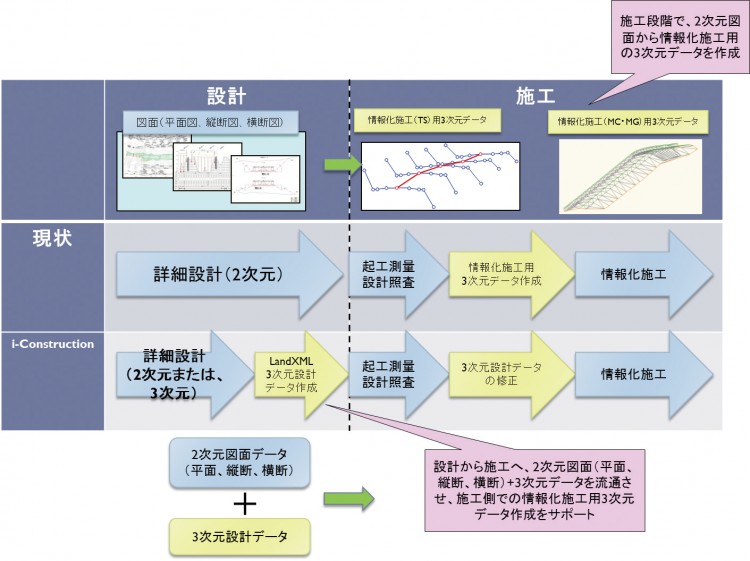

はじめに国土交通省では、「ICTの全面的な活用(ICT土工)」等の施策を建設現場に導入する取り組みであるi-Constructionを進めている。これまで、情報化施工で利用するために施工段階で3次元データを作成してきたが、i-Constructionでは、調査・設計段階で作成した3次元データを施工、検査、維持管理等のあらゆる建設生産プロセスで活用し、土工における抜本的な生産性の向上を図ることを目指している。 LandXML1.2に準じた3次元設計データ交換標準の概要LandXML1.2は、土木・測量業界におけるオープンなデータ交換フォーマットとして米国にて提起された、国内外で多数のCADやソフトウェアに対応したデータ形式である。データ交換標準は、表-1に示すLandXML1.2を構成する要素から8 種類を用いて道路分野および河川分野におけるICT土工で必要な3次元形状を表現する。  表-1 LandXML1.2の主な要素と内容 3次元形状をコンピュータ上で表現する主な方法としては、「ワイヤーフレームモデル」、「サーフェスモデル」、「ソリッドモデル」の3つがある。このうちデータ交換標準では、道路中心線形や横断形状を組み合わせた、ワイヤーフレームモデルの一種である3次元の骨組み形状モデル(以下、スケルトンモデルという)および道路形状や地形等を面で表したサーフェスモデルを対象としている。そこで、データ交換標準では、i-Constructionのための納品要領として道路設計で作成するスケルトンモデルとサーフェスモデルを規定した(図- 1)。  図-1 スケルトンモデルとサーフェスモデル スケルトンモデルは、道路中心線形と横断形状を組み合わせたモデルで、3次元形状を表現するための設計情報(設計パラメータ)を持つ。そのため、設計変更の際には変更箇所の設計情報を修正すれば、修正結果を基に全体の3次元形状を表現できる。このことから、施工段階で設計変更が生じても、データの修正が容易であり、施工者への負担が最小限になると考えられる。一方、サーフェスモデルは、表面の3次元データで、可視化した時に立体的な形状となる。また、i-Constructionでは、3 次元数量算出や点群データの出来形管理に用いるデータとなる。ただし、設計変更の際には変更箇所を含めたモデル全体の作り直しが必要となるため、サーフェスデータを直接修正するのではなく、スケルトンモデルでデータ修正を行い、スケルトンモデルからサーフェスモデルに変換することが合理的と考えられる。 LandXML1.2は、米国で提案された道路の3次元モデルであるため、わが国の道路設計に当てはめて考えた場合、標準のLandXML1.2 のままでは不足する属性情報がある。例えば、測点が線形の開始点からの累加距離でしか扱えず、わが国で一般的な測点番号と追加距離を組み合わせた表現ができないこと、横断設計の基準となる標準横断面が規定できないことや、横断設計を行った管理断面を設定する情報がないこと等がある。LandXML1.2に定義されていない情報をモデル化する場合、LandXML1.2に用意されたユーザ定義の属性情報(Feature要素)を利用することができる。そこで、わが国の道路設計に合わせ、不足する情報はユーザ定義の属性情報を用いて追加した。また、道路を構成する要素名といった属性についても、システムによって異なることのないように、標準的な属性情報を規定した。 データ交換標準は、主にCADベンダー向けとしてXML形式のデータ構造とそれを解説した資料であり、CADベンダーはデータ交換標準を参照してソフトウェアを開発することになる。そのため、CADオペレーターはデータ交換標準で規定したデータ構造の詳細を理解する必要がなく、次に説明する運用ガイドラインを参照してデータ作成を行うことになる。 LandXML1.2に準じた3次元設計データ交換標準の運用ガイドラインデータ交換標準の運用ガイドラインは、データ交換標準に基づいた3次元データの作成・流通などの運用を規定した資料である。運用ガイドラインの内容を図-2に示す。  図-2 運用ガイドラインの目次構成 図で示すように、運用ガイドラインでは、適用する事業、3次元設計データの作成範囲や作成方法、照査方法、電子納品、工事発注時の取り扱いなど、具体的な事業フェーズでの運用を規定した。これらの内容について以下に説明する。 (1)適用する事業 適用する事業では、ICT土工が対象とする工事の設計業務に適用することを記載している。具体的には道路、築堤、護岸の予備設計および詳細設計に適用する。 (2)3次元設計データの作成範囲、作成方法 3次元設計データの作成範囲では、利用目的に応じて適切なモデルが作成できるよう作成範囲を記載している。スケルトンモデルの作成範囲は、情報化施工での利用を想定し、道路では道路中心線、横断形状、舗装のそれぞれのデータを、河川では堤防法線、横断形状のデータを、地形では縦断地形線、横断地形線を作成する(図-3)。  図-3 完成形および土工工事段階の横断形状(道路面、路体面の例) また、道路の横断形状では、完成形の横断形状だけでなく、路床面、路体面の土工工事の完成形も合わせて作成する(図-4)。  図-4 完成形および土工工事段階の横断形状(道路面、路体面の例) さらに、横断面を作成する位置が3次元モデルの精度に影響することから、測点間隔20mごとの管理断面、線形の変化点、道路の幅員、横断勾配の変化点、法面形状の変化点で横断面を作成することを運用ガイドラインで規定した。また、法面形状は地形とのすり付けや構成物の接続に関連して横断勾配の変化点が多数発生することから、対応する盛土と切土の境界、構造物との接合部での横断面の作成を規定した。しかし、地形とのすり付けで法面の段数が変わるような断面変化点では、設計段階で段数を特定できないため、設計段階では想定される最大段数の法面で横断形状を設計し、施工段階でデータを修正し完成する方針とした。 (3)照査方法 照査方法では、3次元モデルが正しく作成されているかを照査するために以下の2つの方法を記載した。 ●3次元設計データを3次元ビューアで表示し外観を目視確認 ●2次元の設計図書や線形計算書と照合して確認 前者は、作成した3次元モデルが全体として正しくできているかを確認するためのものである。この確認方法では、ビューポイントを変えながら3次元ビューアで表示し、3次元モデル全体をパソコン画面上で目視確認する。また、後者は、3次元モデルを構成する要素の寸法や基準高等の細部を確認するためのものである。この確認方法では、3次元設計データの中心線形や横断面と設計図書(平面図、縦断図、横断図等)や線形計算書の数値とを照合して確認する。これらの照査は、施工段階でもデータ交換標準を修正した際には実施することが、正しいデータを流通する上で肝要である。 (4)電子納品 電子納品では、納品する電子データの種類、電子媒体への格納、ファイル名を規定している。納品する電子データは、3次元設計データの他、設計照査で確認した3 次元の画像データ、および設計照査のチェックシートを納品する。また、電子媒体への格納は、平成29年2月現在では、平成28年3月に改定した土木設計業務等の電子納品要領に従いICONフォルダに格納する。 (5)工事発注時の取り扱い 工事発注時の取り扱いでは、設計段階で作成した3次元設計データは、貸与資料として、契約図書の2次元図面とともに施工業者に貸与するものとした(図- 5)。  図-5 設計から施工への3次元データの流通イメージ おわりに 国土交通省 国土技術政策総合研究所

社会資本マネジメント研究センター 社会資本情報基盤研究室(現 同 土佐国道事務所 工務課長 建設ITガイド 2017 特集1「i-Construction時代の到来とCIM」  |

建設業におけるドローン活用の現状-工事写真の撮影から土量計算、CIMモデルの作成まで-

|

2016年11月1日

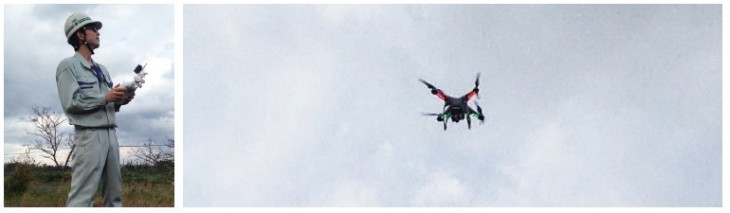

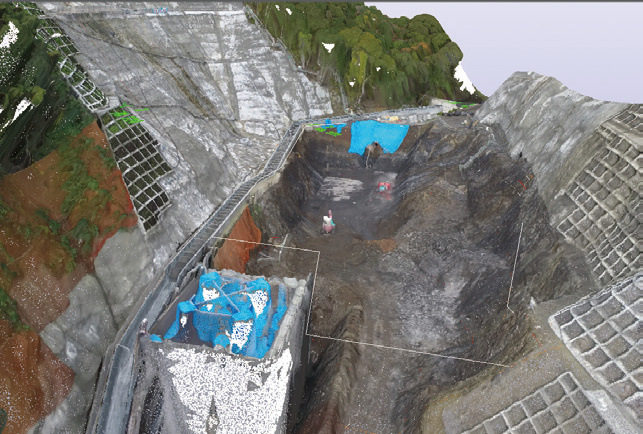

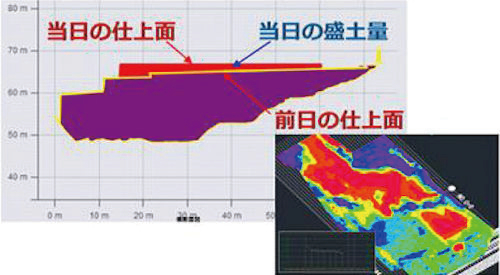

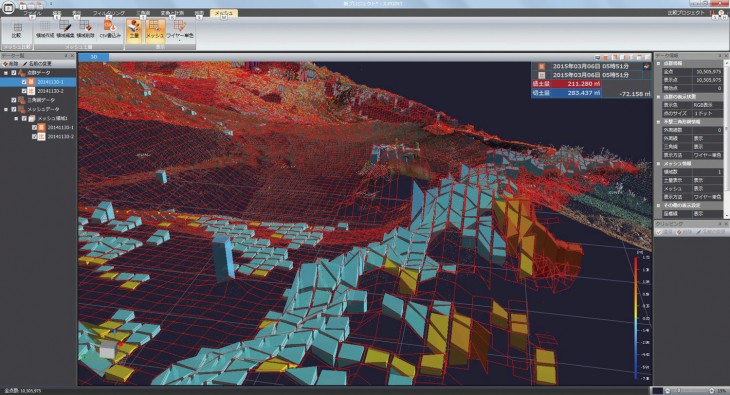

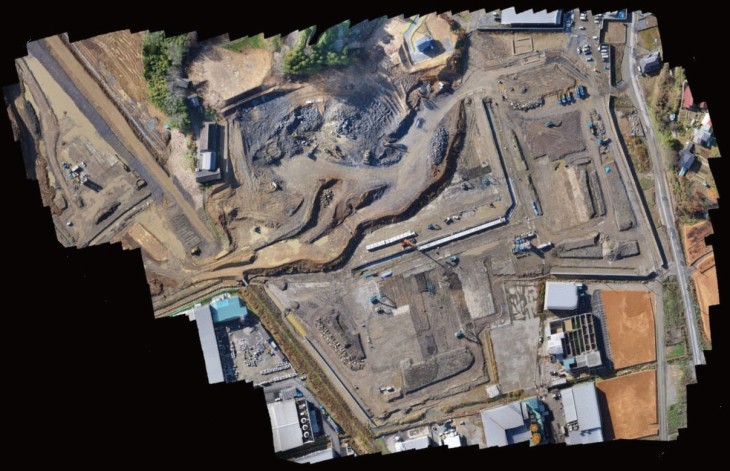

建設業の現場では最近、ドローン(無人飛行体、UAV)の活用が急激に進んできた。従来のラジコンヘリコプターに比べて安定性が格段に優れ、操縦も簡単なためだ。その用途は工事の進ちょく管理や既存構造物の点検をはじめ、空撮写真を利用した現場の3Dモデル作成、さらには道路工事や造成工事などの切り土、盛り土の度量計算などさまざまな場面で施工管理や維持管理の業務を効率化している。ドローンの飛行に当たっては、墜落事故などを防ぐために細心の注意を払うことも重要だ。 高所からの工事写真撮影にドローンを活用最近、工事現場で複数の回転翼を持ったドローンの活用が急速に普及してきた。  ドローンを操縦する小野組の小野貴司氏(左)と現場上空を飛行するドローン(右)(写真:小野組) 例えば、胎内市桃崎浜の荒川河口付近における川底の砂を取り除く浚渫(しゅんせつ)工事の依頼を受けた小野組では、砂を取る前と後の状況をドローンに取り付けたデジタルカメラで空撮。その結果、打ち合わせや検証をスムーズに行うことができた。  台風などの影響で川底に砂がたまり、船が通 れなくなって地元の人が困っていた荒川河 口の様子(写真:小野組)  浚渫後の荒川河口。水深もよく分かる(写真: 小野組) 胎内市で建設中の体育館建設工事でも、進ちょく状況を記録してほしいと発注者からの依頼があった。そこで小野組は現場の真上や東西南北の上空から空撮を行った。  体育館の工事進ちょく状況。完成までを空中 からの定点観測記録として残せそうだ(写真: 小野組) この他、農業用の排水路を見渡した写真撮影などでもドローンを活用している。  堀川排水路を上空から見渡した写真(写真: 小野組) ドローンによるパトロールで安全管理を徹底大手ゼネコンの竹中工務店は、大阪府吹田市の千里万博公園内に建設した市立吹田サッカースタジアムの施工時にドローンを導入し、品質管理や安全管理 に活用した。  ドローンから撮影した市立吹田サッカースタ ジアムの現場全景写真(この項の写真:竹中 工務店)  現場を飛行するドローンと操縦者(手前) ドローンにはGPS(全地球測位システム)が搭載されており、飛行経路の位置データを入力すると所定のルートを自動的に飛行して戻ることができる。この機能を使って、 現場の夜間巡回警備を行ったり、スタジアム内で異常が発生したときに急行し、早期の状況確認を行ったりというパトロール業務にも活用が可能だ。  市立吹田サッカースタジアムの完成予想図 足場が不要な構造物の維持管理を可能に橋梁などのインフラ点検手段としても、ドローンが注目されている。工事現場と違って供用中の道路やダムなどの近くでドローンを飛行させる必要があるため、心配なのは部材とプロペラが接触することによる墜落事故だ。  点検用飛行ロボット「PAUI Oasis」(この項 の写真:PAUI) 特徴的なのは、機体の周りを回転球体フレーム ですっぽり覆ったことだ。そのため、ドローンのプロペラと障害物の接触を上下左右とも360 度防げるのだ。 フレームの直径は約75cm。空中で障害物に当たっても、ボールのようにコロコロ転がってクリアできるので、トラス橋などでも部材の間をくぐり抜けながら点検できそうだ。  部材が交錯する橋梁の裏側なども、部材の 間を通り抜けてしっかり点検できそうだ 機体には、4K画質で毎秒30フレーム、フルHD画質で毎秒120フレーム、1200 万画質の静止画を毎秒30 枚撮影できる小型デジタルカメラ「GoProHERO4 BLACK」を搭載している。そのため、橋梁点検の近接目視で求められる幅0.2mmのクラックなども発見できる。  機体から見た映像。フレームが写り込んでい るが幅0.2mmのクラックも見つけられる 大規模な造成現場を短時間で高精度に航空測量大成建設は高知県安芸郡で施工中の和食(わじき)ダムの現場をドローンで空撮し、その写真データから盛り土の3Dモデルを自動作成し、土量計算を行った。  ドローンで撮影した和食ダムの写真(この項 の写真、画像:大成建設) この手法はオートデスクと米イリノイ大学が共同開発したものだ。まず、ドローンで空撮した現場の連続写真をイリノイ大が開発したソフトに取り込み、3Dの点群データを作成する。その点群データをオートデスクの点群処理クラウドシステム「ReCap 360」や「AutoCAD Civil 3D」に取り込んで、約200m四方のCIMモデルを作成する。 前日に作成したCIMモデルと、今日作成したCIMモデルとの差を取ることで、盛り土や切り土などの体積を自動的に計算できる。  前日の3Dモデルと比較して当日の盛り土量 を算出 土量の管理には3Dレーザースキャナーがよく使われているが、この規模の計測を行って土量を計算するのは約1週間かかる。一方、ドローンを使った計測だと、約半日という短時間でできるのが特徴だ。 使用したドローンはDJI社のF550という機種で、GPSやカメラの向きを一定に保つジンバルなどを入れても総額約30万円。数百万~数千万円する3Dレーザースキャナーに比べて大幅に安い。 計測精度は、最大誤差でも±10cmだ。従来の土量計算は地表面を10 ~25m間隔で断面を計測し、その間を直線的に補間する「平均断面法」が使われているが、これだと測線の間を正確に把握できない。 これに対してドローンを使った方法は地表面を数センチメートル間隔で管理できるため、高精度な土量計算が可能だ。施工管理を3D化することにより、土捨て場や重機の移動、車両用道路の変更などの検討をビジュアルに行えるようになり、協力会社とのコミュニケーションの質も改善されたという。 現場の空撮はお昼休みなどに行っているので、万一、墜落しても事故の可能性はほとんどない。 また、鹿島も現場の昼休みを利用してドローンを飛ばし、空撮写真を基に作成した3Dモデルで、造成現場などの施工管理を行っている。使用しているシステムは、鹿島とリカノス(本社:山形市)が共同開発したものだ。 ドローンで空撮した写真をパソコンソフトで合成し、造成現場などの高精度な3D図面を作成。そのデータを3次元CADソフトなどに読み込んで土量計算や進ちょく管理を行うものだ。2ha程度の現場なら空撮は約10 分で完了する。 計測精度は、簡単に使えるドローンだと±10cmとやや大きい。そこで両社は、搭載するカメラなどの機器選定、使用ソフトの組み合わせ、補正プログラムの高度化、作業方法の最適化といった改良を積み重ねることで、 誤差を±6cmまで向上させることに成功した。 3次元CADを使わずに土量計算大林組の造成現場では、ドローンによる現場の空撮から3D点群データ作成、そして土量計算までを、3次元CADなしで行えるシステムを導入した。3次元CADの代わりに使ったのが、福井コンピュータの3D点群処理システム「TREND-POINT」だ。  「TREND-POINT」に2つの点群データを読み込み、切り土量と盛り土量を 計算したところ(この項の写真・資料:大林組) これまでの土量計算は、地上を移動して測量する作業が必要だったため4人で7日間かかっていたが、ドローンとTREND POINTを使う方法に変えたところ、2人で1日に効率化できたという。 土量計算に使う点群データを作成する過程では、点群の“副産物”として「オルソ画像」という地表面を垂直に見下ろした地図のような画像データも得られる。この画像データは精度が数センチ~ 20センチ前後と高いので、施工管理にも活用している。このオルソ画像をCAD図面と重ね合わせることにより、現場の進ちょく状況が一目瞭然に分かるからだ。  点群データの副産物として得られた高精度のオルソ画像。CAD 図面に重ねると現場の進ちょく状況がよく分かる 墜落事故防止のための安全対策も本格化このように工事現場での写真撮影などに手軽に使えるようになったドローンだが、墜落事故も時々発生しているようだ。  離陸前にはチェックリストによる確認を入念に行う(以下の写真:家入 龍太) ドローンの飛行自体にかる時間は数分程度と短くても、飛行前の準備には約1時間をかけることも珍しくない。こうした徹底した安全対策があってこそ、ドローンによる墜落事故の危険を最小限に抑えることができる。 2015 年12月10日に改正航空法が施行された。家屋が密集する町中などで、ドローンを飛ばすためには国土交通省に事前に申請を行い、許可が必要となった。許可の条件には、機体の安全性やパイロットの技量、安全確保の体制などが求められる。 一見、大変になったようだが逆にこれだけの対策をきちんととり、飛行申請して許可が下りれば、町中でも堂々とドローンを飛ばして、空撮や測量などに使えるのだ。 工事写真の撮影や、施工中の現場の3Dモデリングなど、業務でドローンを使う機械が多い建設業こそ、他の業界に先駆けてドローンの安全飛行をリードしていくべきではないだろうか。こうした取り組みは、建設業界に対する評価を高めるものになるに違いない。  戻ってきたドローン。ここからは手動モードで着陸させる 著者プロフィール家入 龍太(いえいり・りょうた) 建設ITガイド 2016 特集3「建設ITの最新動向」  |

工事写真は新たな時代へ -写真管理の現在、過去、そして未来-

|

2016年10月25日

NPO法人 建設スクエア北海道 理事 ダットジャパン株式会社

執行役員営業部長 柿崎 保生

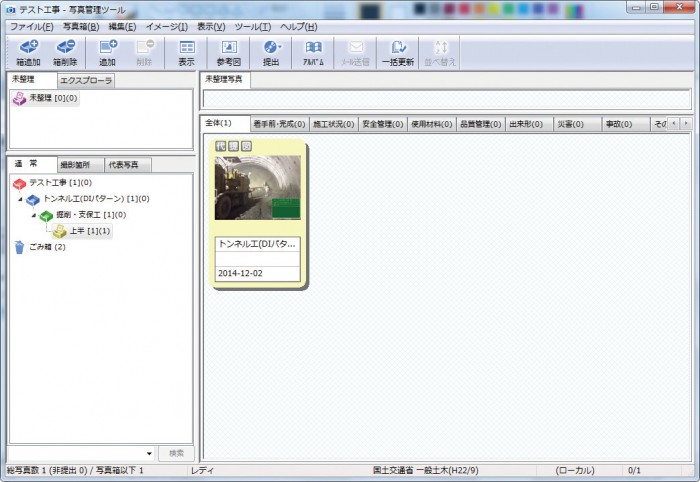

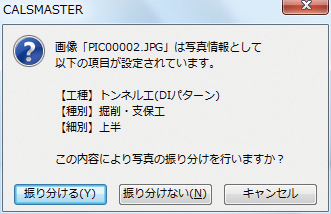

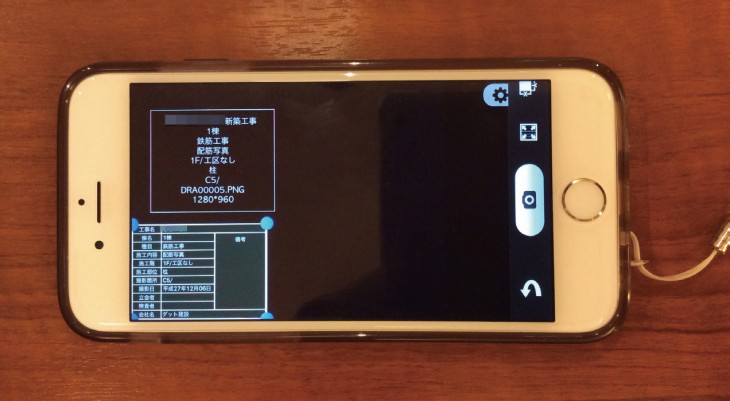

はじめにスマートデバイスの普及により、従来のメタデータだけではなく、撮影時にその他の情報を、EXIF(Exchangeable image file format エクスチェンジャブル・イメージ・ファイル・フォーマット)に自ら登録し、写真を高度利用することが可能になってきた。その恩恵を最も利用しようというのが、以前より実証実験が行われてきた工事黒板の電子化である。 デジタル写真黎明期のPC環境今でこそ当たり前になっているデジタル写真の閲覧や編集操作が一般に普及し始めたのは、今から20年ほど前になる。それまでの主流だったMSDOSに代表されるCUIの味気ないOSから、MachintoshやWindows3.0、3.1等のGUIを装備したOSへと進化した1990年代から、写真をデータ化しパソコンで処理できるようになってきた。 写真をデジタルデータにするデジタルカメラが普及する前は、写真をデジタル化するためには高額なイメージスキャナー(フラットベッド、フィルムスキャナー等)で読み取るより方法がなかった。それらの機材を持っていない人は、フィルムメーカー各社がサービスを開始した「フォトCD」を利用するのが唯一の手段であった。フォトCDとは、米国コダック社等が策定した写真をデジタル化するシステムで、ネガフィルムをサービス店に持ち込み、データ化したいコマを指定し、別売りのCD-RにPCDフォーマットで焼き付けてもらうというものだ。コダック以外にも富士フイルム、コニカ(現在のコニカミノルタ)などでもサービスが行われた。 写真画質のインクジェットプリンター登場写真をデジタルデータにすることはできたが、最終的には写真(アルバム)を出力しなければならない。きれいな印刷を行うには、高額な昇華型プリンターを利用するよりなかった。価格が高いのは本体だけではなく、インクリボンも大変に高価なもので、さすがにこのランニングコストに耐えられるわけがなかった。 進歩を遂げるデジタルスチルカメラこの1995年から1996年かけては、とてもエポックメイキングな年になった。  建設現場向けデジタルカメラの例 保存先としての記録メディア初期のデジタルカメラは外部メディアがなく、内臓メモリに写真データを保存するだけであったが、その後複数の媒体規格が開発され利用されるようになった。中でも、スマートメディア(SmartMedia)は、多くのカメラメーカーで採用され、デファクトになると思われたが、その後に登場したSDメモリーカード(SDMemory Card)にその地位を完全に奪われ、現在では市場に存在しない。その他、コンパクトフラッシュやメモリースティック等も発売されたが、互換性のなさが嫌われ、いずれも市場からの撤退を余儀なくされている。変わり種としては、FD(FlopyDisk)に写真を保存するデジタルカメラ(SONYマビカ)も発売されたことがあるが、ディスク1枚に対し、写真が4枚しか保存できない他、巨大な筐体が必要だったこと等により、さすがに実用的とはいえず、すぐに後継製品へバトンタッチする形で消えている。 飛躍的に進歩した解像度データの保存先として、外部メディアを必要とする理由として、デジタルカメラの有効画素数が飛躍的に大きくなったことが上げられる。1995 年当時にわずか20万画素だったものが、2015 年では最大で5000 万画素を超えているものがあり、実に250 倍にもなっている。 動く写真昨年発売されたiPhone6Sでは、「LivePhoto」という機能が搭載されている。これは、撮影の1.5 秒前から撮影後の1.5秒の計3秒間の動画ファイルを同時に保存することにより実現しているもので、厳密にいえば写真が動くわけのではなく、写真(Jpegファイル)と動画(MOVファイル)の切り替えがiPhone6S上でシームレスに行われるというものだ。 自動仕分けと電子黒板昨今、写真管理業務の効率化を目的として、撮影時にExifファイルへ工事関係の情報を埋め込むことにより、仕分け整理の自動化を図る試みが進んでいる。リコーの業務用デジタルカメラが一早く実装していたもので、筆者の所属するダットジャパン(株)でも、その対応を行ってきた。デジタルカメラに直接情報を入力するのは非常に困難であることと、撮影メモ情報を事前に用意する手間がかかることから、その普及が限定的になっていたことは否めないが、あらかじめ撮影する部位や項目が明確な業務においては大変に喜ばれている。  スマートフォンによる状況写真撮影シーン  スマートフォンで撮影したトンネル内の写真 特に、電子小黒板機能付きの撮影アプリの場合には、黒板の記述そのものが仕分け情報になるため、事後の仕分け整理だけではなく、撮影そのものも楽になる等のメリットがある。連動する写真管理ソフトが別途必要とはなるが、スマートデバイス用のアプリには無料のものもあり、テスト利用ができるのであれば一度は試してみる価値はあるだろう。 なお、自動仕分け整理については、近い将来には電子納品を目的とした写真整理そのものが不要となる可能性がわずかながらある。撮影後に写真を直接サーバ(情報共有サーバ等)へアップロードすれば、それ自体が納品するのと同義になるためだ。業務効率からみる限りは良い方法と思えるが、一方で撮影した写真は一度大きな画面で確認し、最も良い写真を選別し納品したいという声もあるため、一足飛びにそこまで行くかどうかは今後の業界内アンケート等の結果次第だろう。  写真管理ソフトによる自動仕分け整理の例  自動振り分け整理時の確認メッセージ例 いずれにしろ、電子黒板の利用についてはさまざまなベンダーから提案があるはずだ。その中から自社に合ったものをチョイスすることになるだろう。なお、電子黒板付アプリにも、写真のサイズをCALSモード(100 万画素相当)に設定できる機能が当然必要となるので確認が必要だ。  電子黒板付カメラアプリ(現場DEカメラ無償版)の撮影画面 複眼カメラ(ステレオカメラ)の活用昨年度より、NEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)が実施している「インフラ維持管理・更新等の社会課題対応システム開発プロジェクト」において、複眼カメラによるロボット橋梁点検システムが開発されている。これは、ステレオ画像から距離の計測や損傷部の抽出を行うことができるもので、実現すれば橋梁の点検業務が大幅に省力化されるメリットがある。ただ、今日現在でまだステレオカメラは発売されていないので、2台のカメラを組み合わせる等の対処が必要となっている。今後、一つの筐体に収まった複眼カメラが発売されれば、各種点検業務において有効利用ができるものと思われる。また、座標情報等を持たせることにより、3次元モデルデータへのテクスチャマッピング等も実現可能であろう。最終的にはこれらの写真はBIM/CIMと結びつき、写真に埋め込まれた属性情報の利活用ができるようになると考えられる。 おわりにここまで、大まかな分類ごとに工事写真関わる概略をまとめてきた。時系列にしてみると、各種のルールは技術の進歩と概ね歩調が合っていることがあらためて見えてくる。電子黒板についても同様の流れで来ているため、工事写真をスマホやタブレットPC等で撮影する時代がすぐにやってくるだろう。 建設ITガイド 2016 特集3「建設ITの最新動向」  |

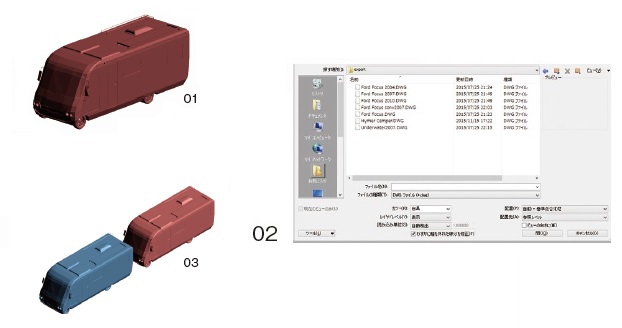

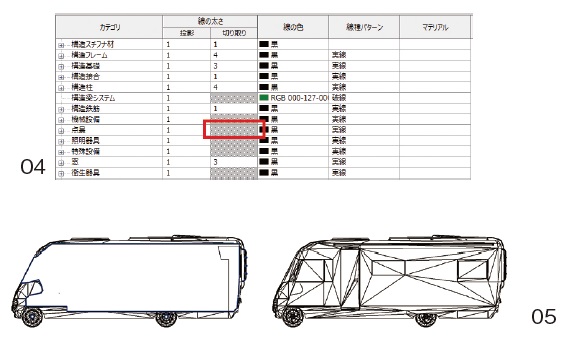

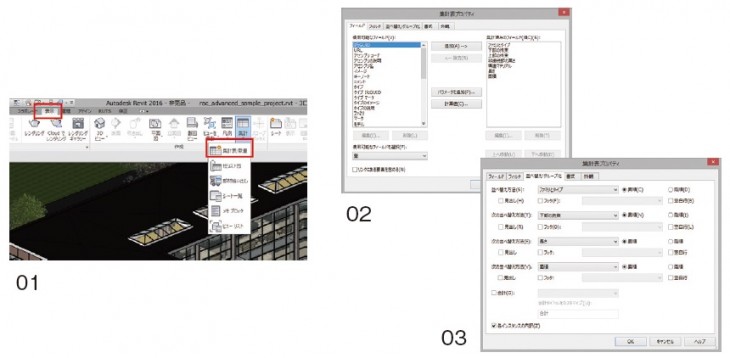

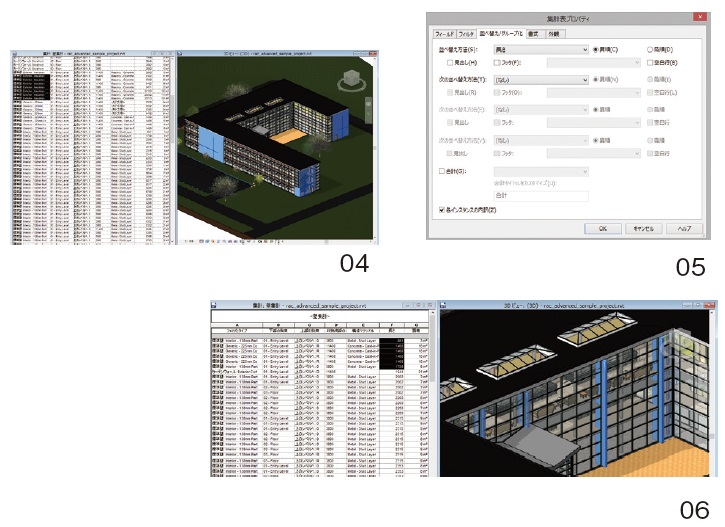

BIMソフトの実践テクニック講座 Revit編

|

2016年10月20日

高取 昭浩

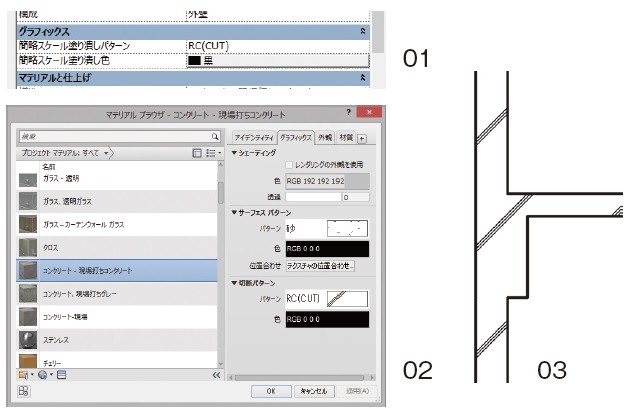

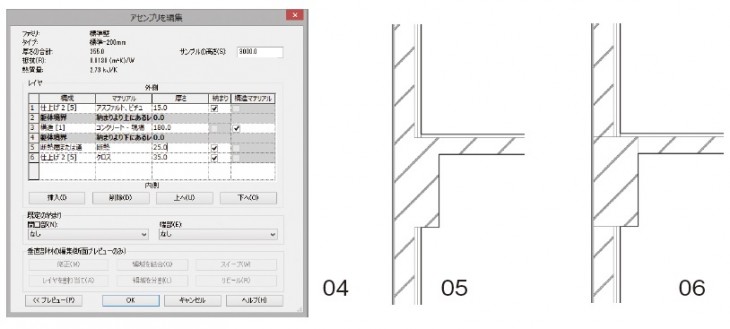

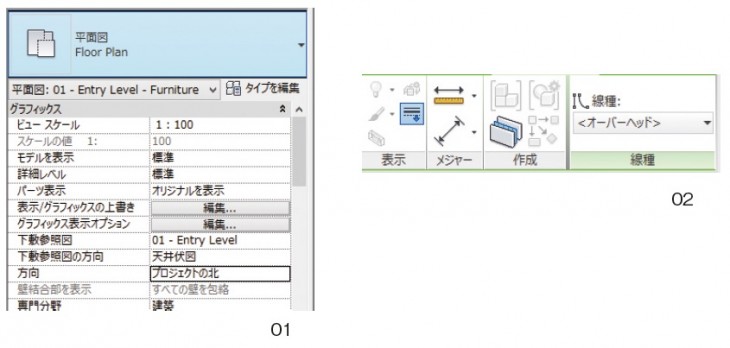

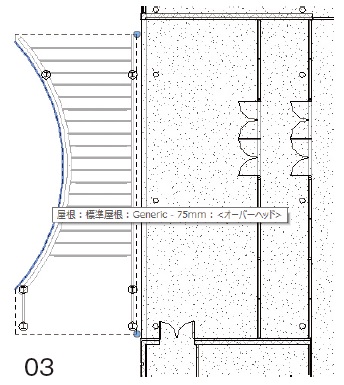

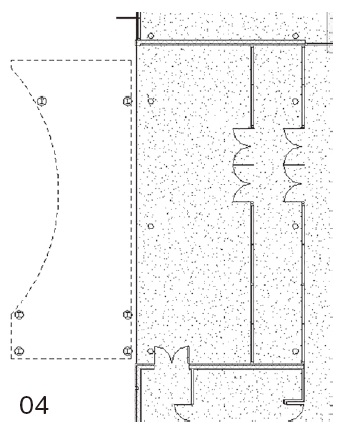

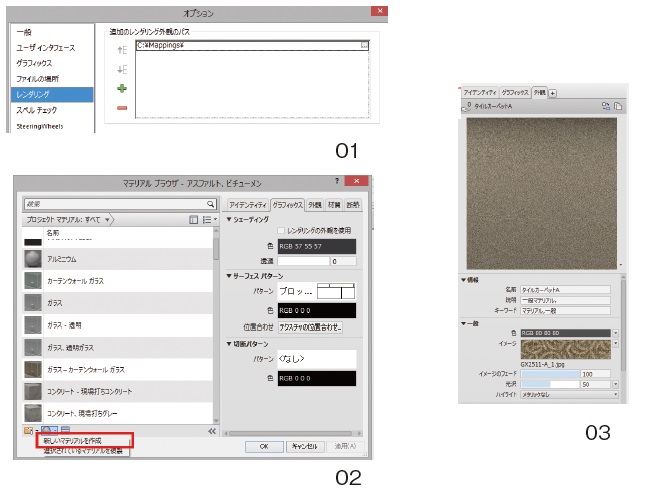

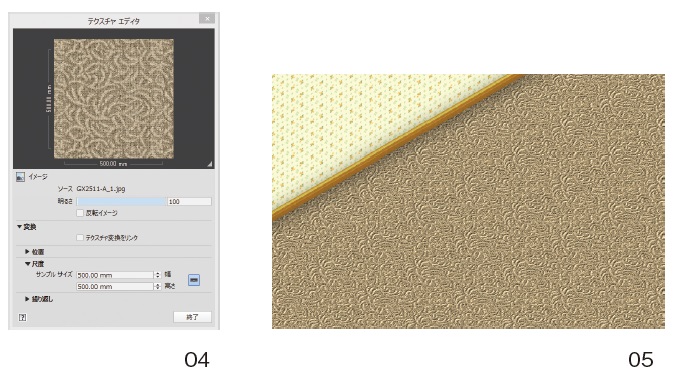

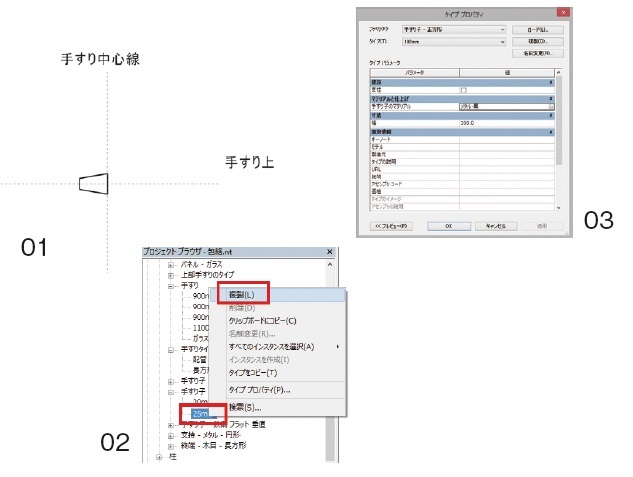

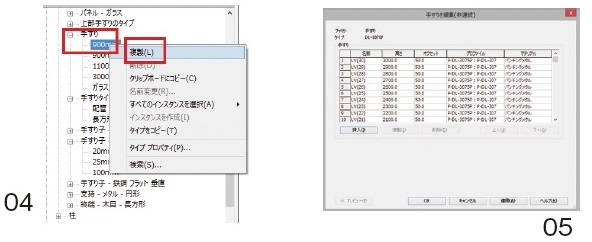

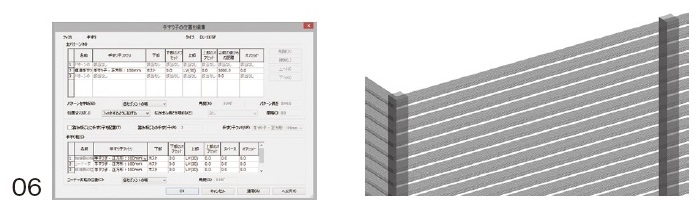

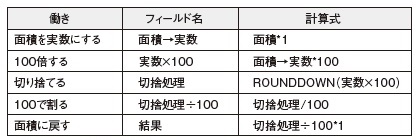

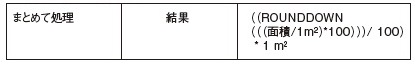

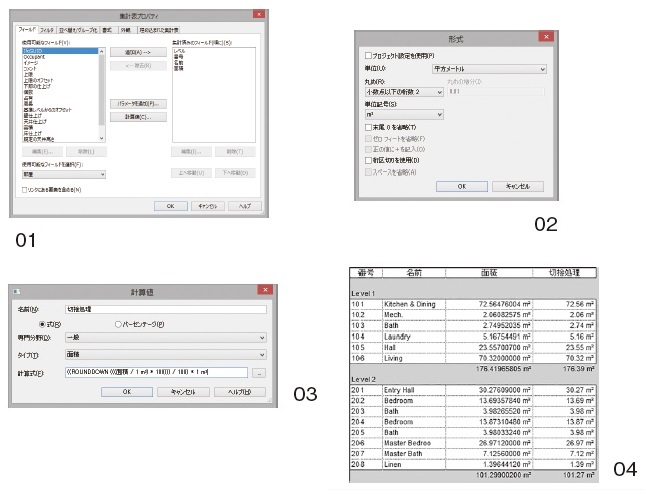

●プロフィール高取 昭浩(たかとり あきひろ) 包絡正確なモデリングは美しい図面を作成する基本ですが、包絡の仕組みを理解しておくこともまた重要です。基本的には要素同士が、 梁型や庇を平面図に表示するカーテンボックス、梁型や庇などを、平面図に表したいときは、以下の手順を実行します。 マテリアルの作成マッピング画像の保存 目隠しルーバー手すりで目隠しルーバーを作成します。 CADデータの断面Revitでは 集計表を使って選択する 面積の小数点第3位以下を切り捨てる部屋面積をまとめる時、小数点以下第3位を切り捨てるなどの桁処理を行うことはよくあります。集計表に計算式を追加して計算します。 建設ITガイド 2016 特集2「海外のBIM動向&BIM実践」  |

1985年、京都大学大学院を修了し日本鋼管(現・JFE)入社。1989年、日経BP社に入社。日経コンストラクション副編集長やケンプラッツ初代編集長などを務め、2006年、ケンプラッツ上にブログサイト「イエイリ建設ITラボ」を開設。2010年、フリーランスの建設ITジャーナリストに。

1985年、京都大学大学院を修了し日本鋼管(現・JFE)入社。1989年、日経BP社に入社。日経コンストラクション副編集長やケンプラッツ初代編集長などを務め、2006年、ケンプラッツ上にブログサイト「イエイリ建設ITラボ」を開設。2010年、フリーランスの建設ITジャーナリストに。

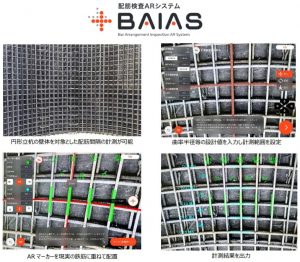

GRIFFY、配筋検査ARシステム「BAIASⓇ」 に新機能「円弧計測モード」を搭載

GRIFFY、配筋検査ARシステム「BAIASⓇ」 に新機能「円弧計測モード」を搭載