書籍版「建設ITガイド」に掲載した特集記事のバックナンバーです。

施工BIMのデータ連携による現場の図面調整業務の省力化

|

2018年7月15日

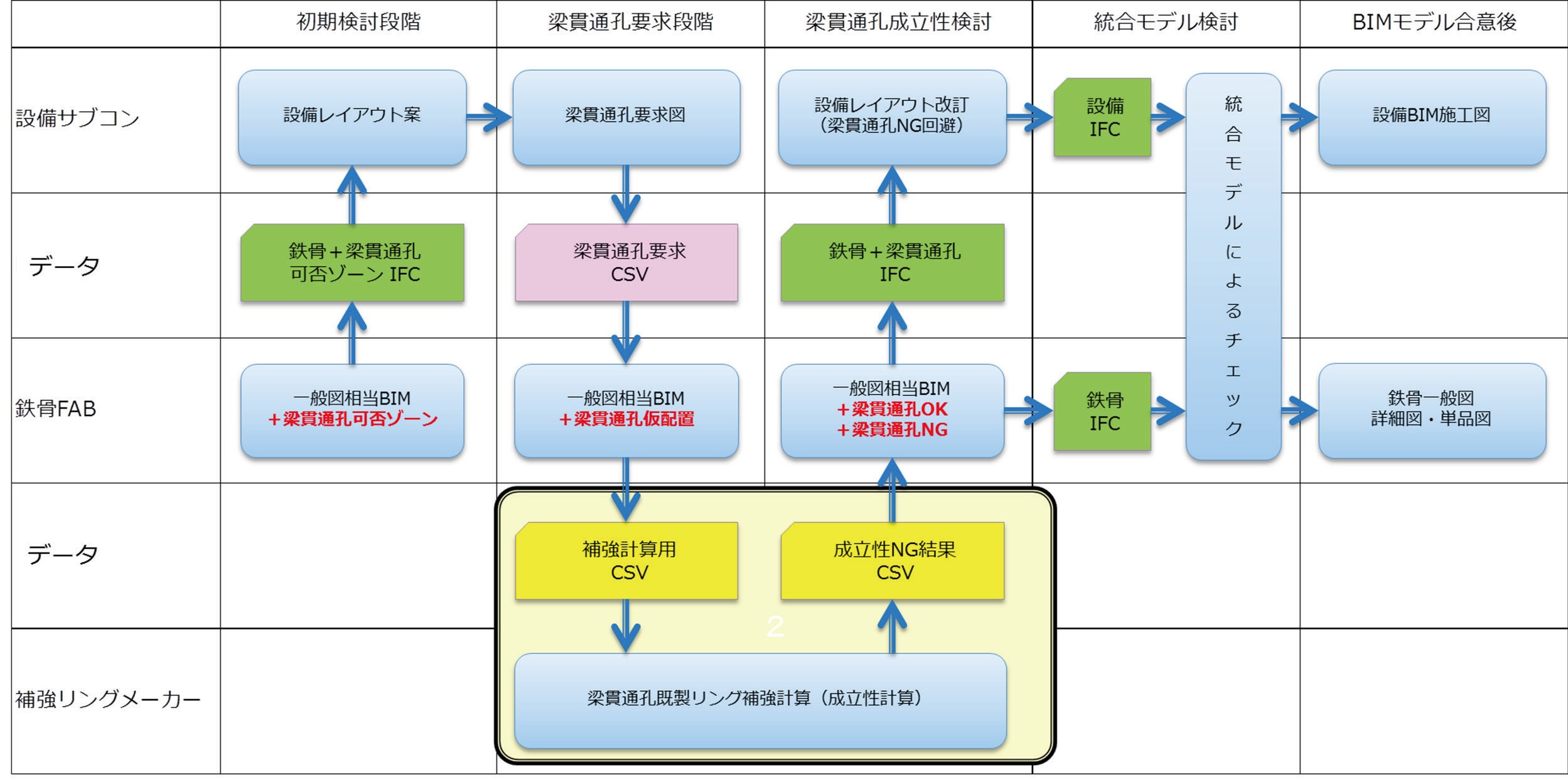

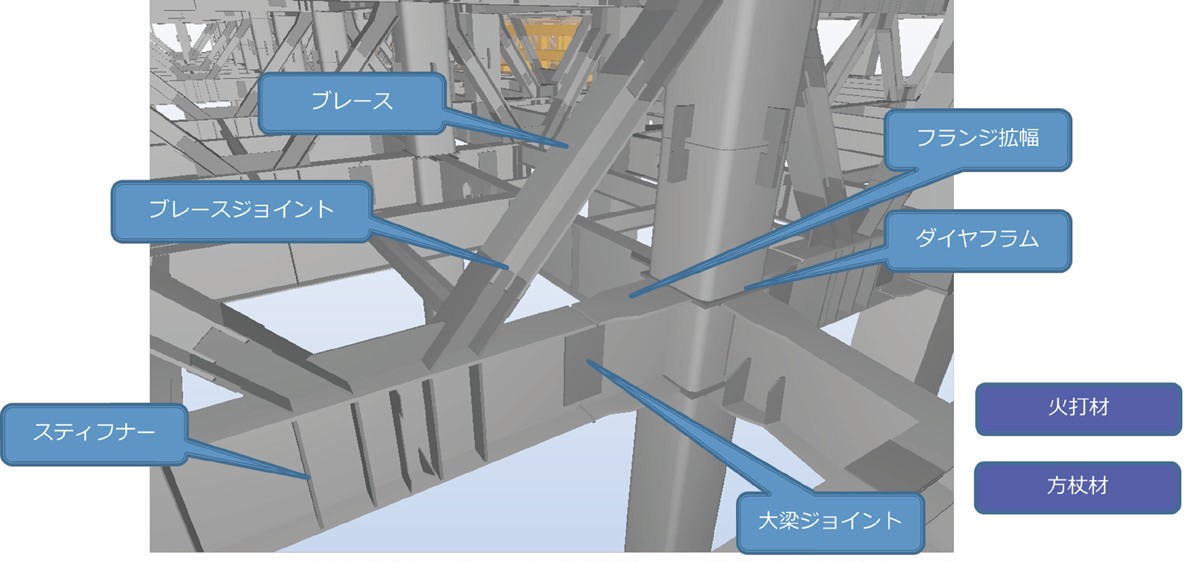

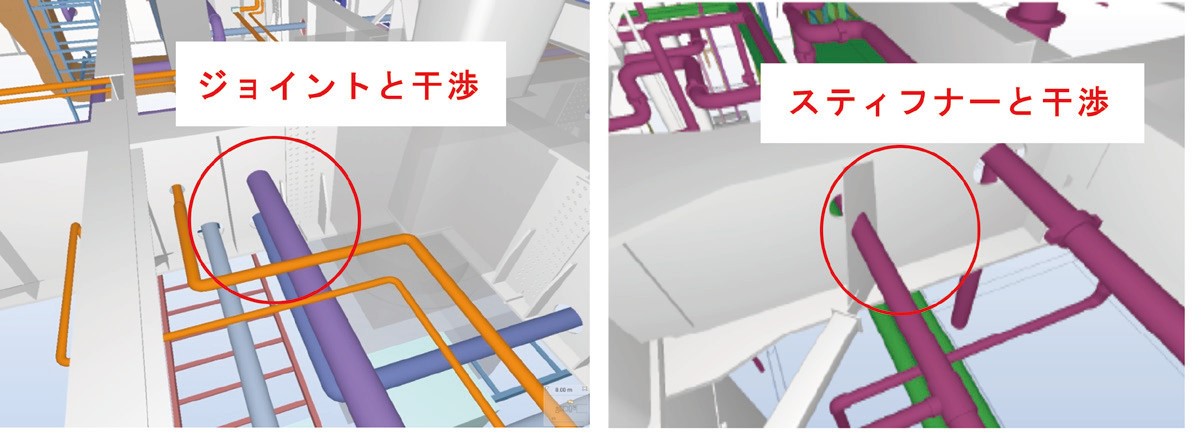

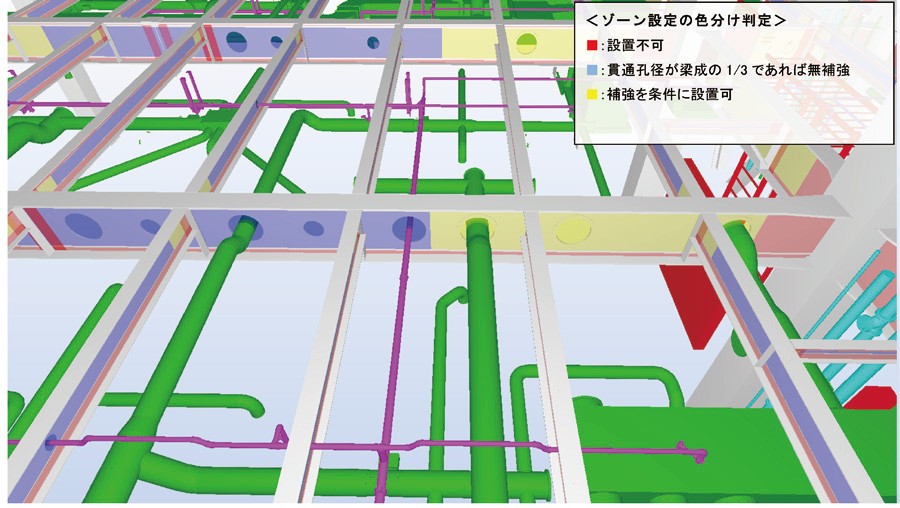

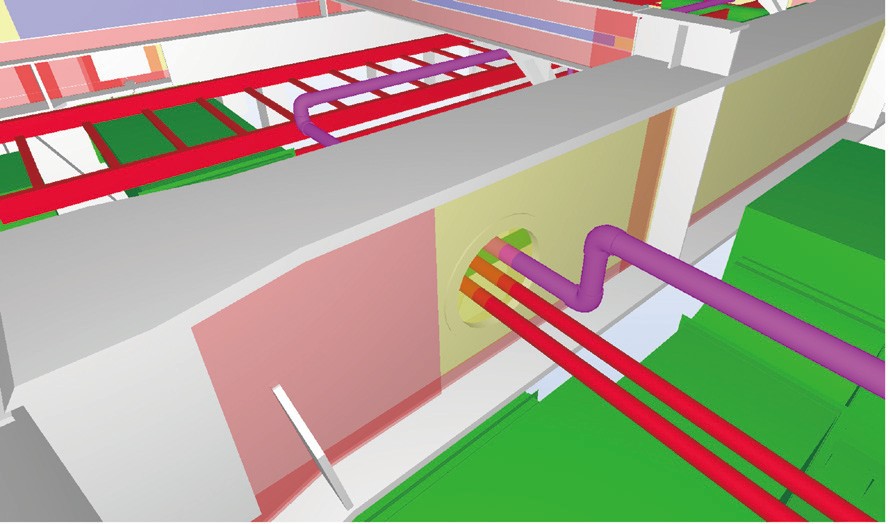

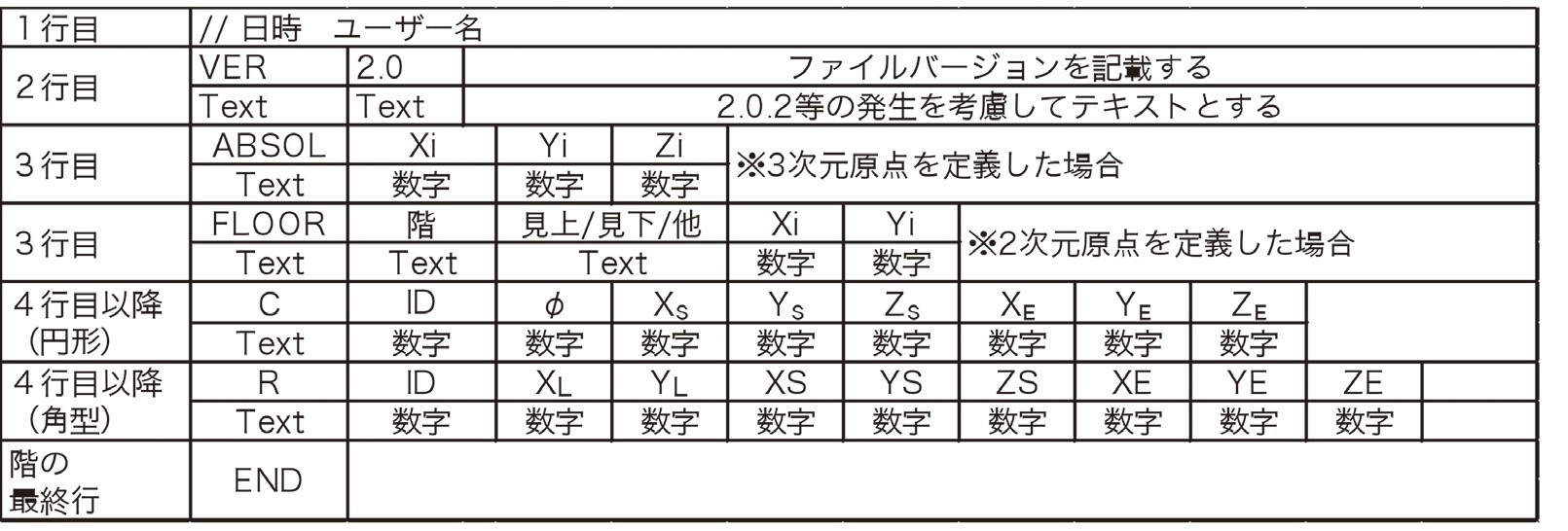

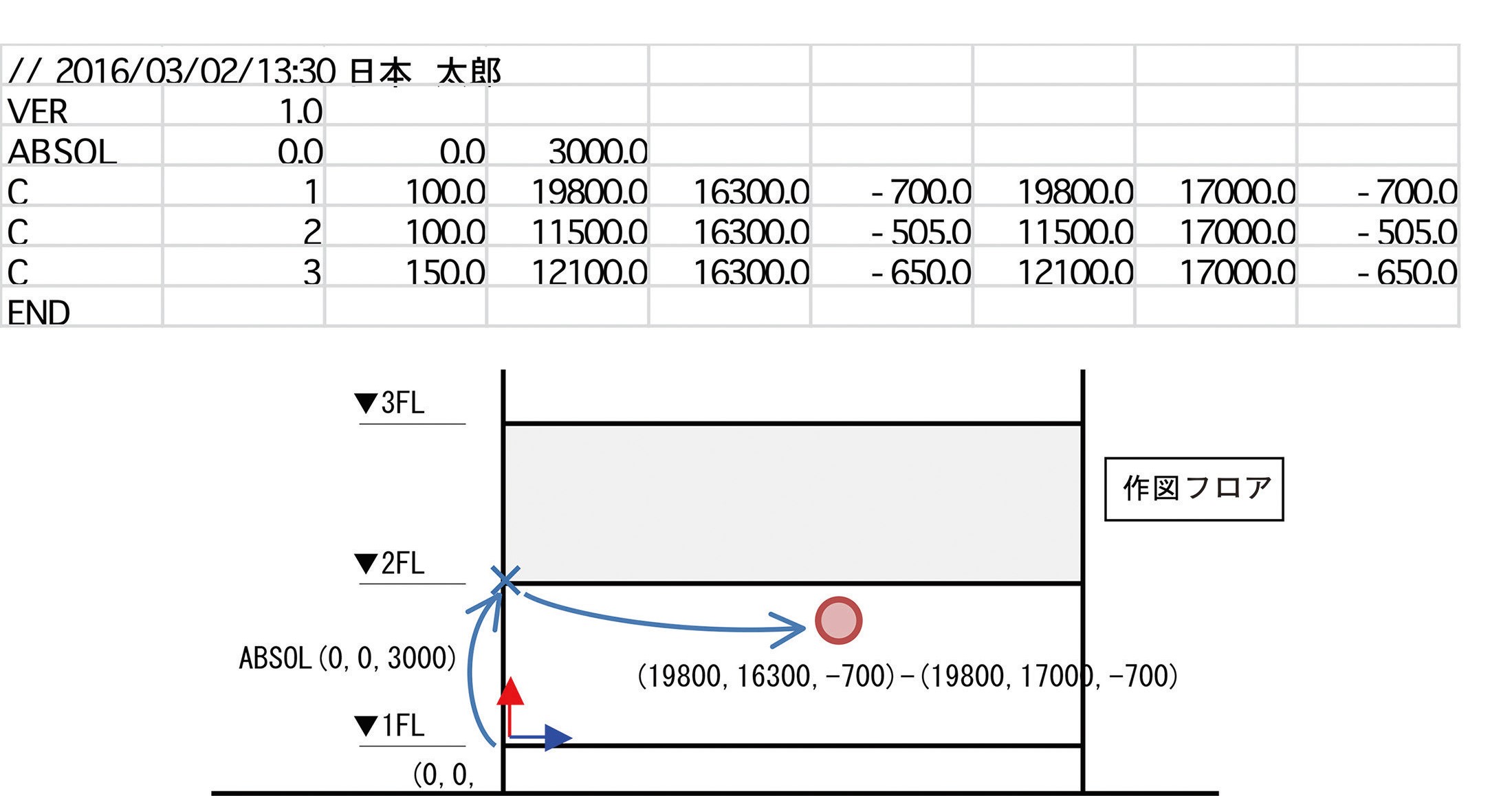

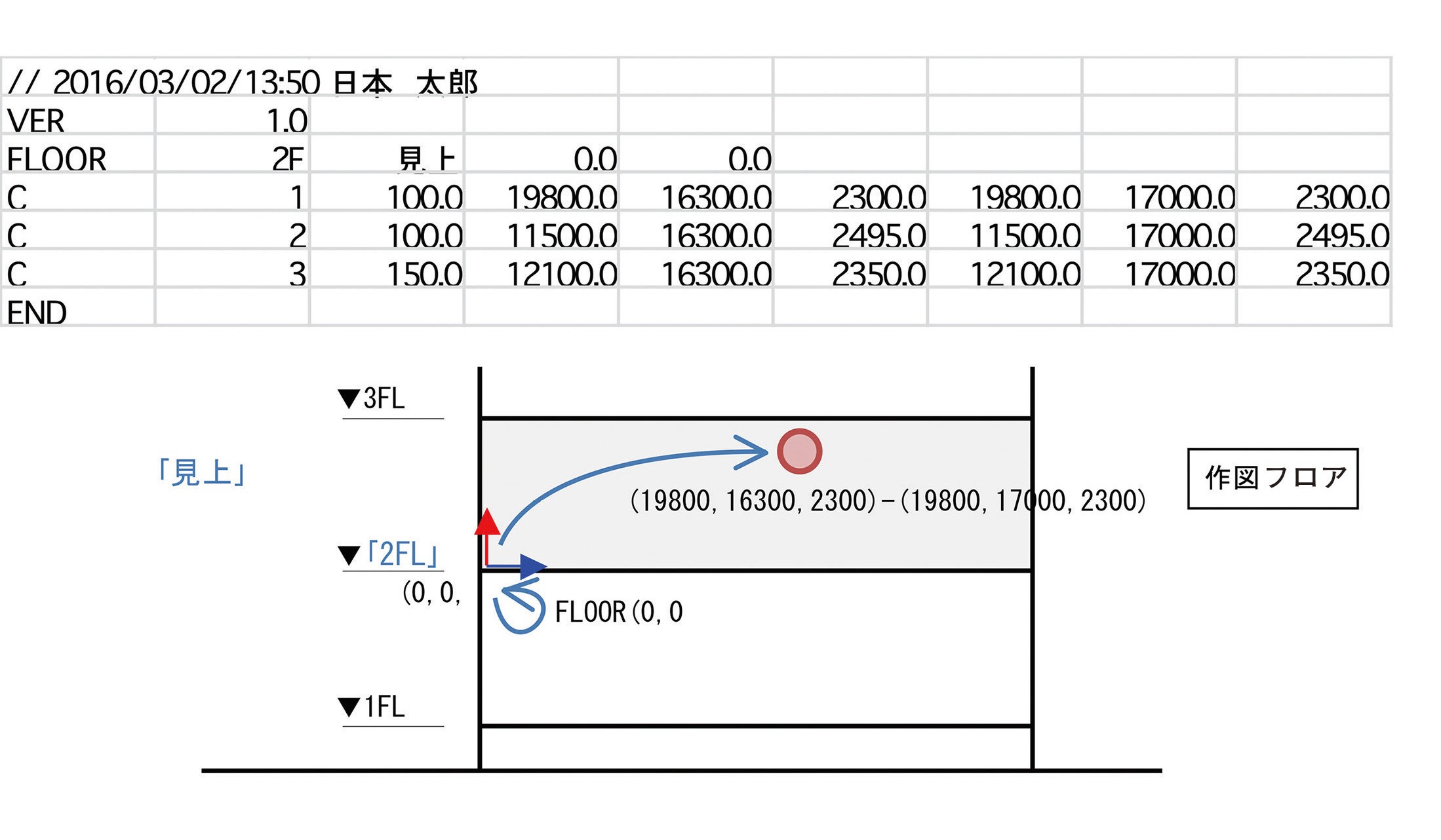

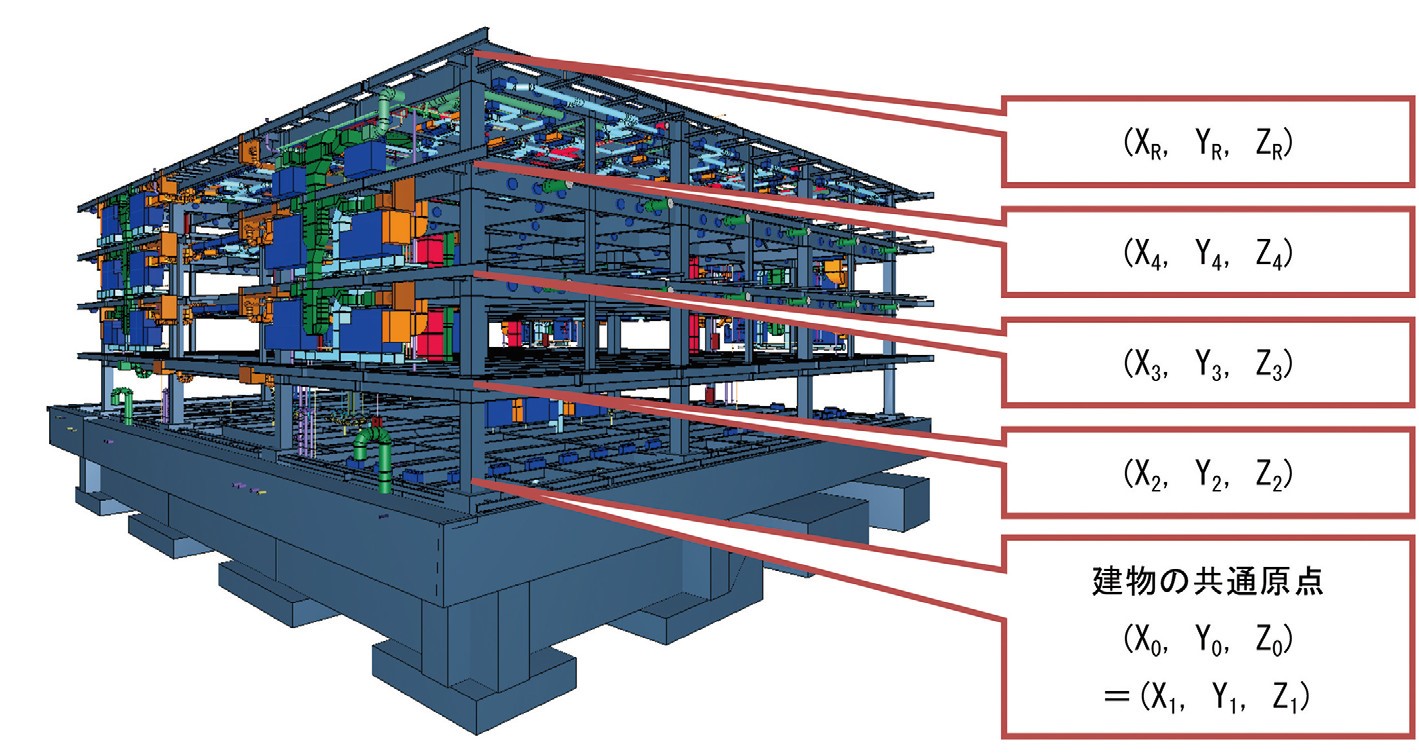

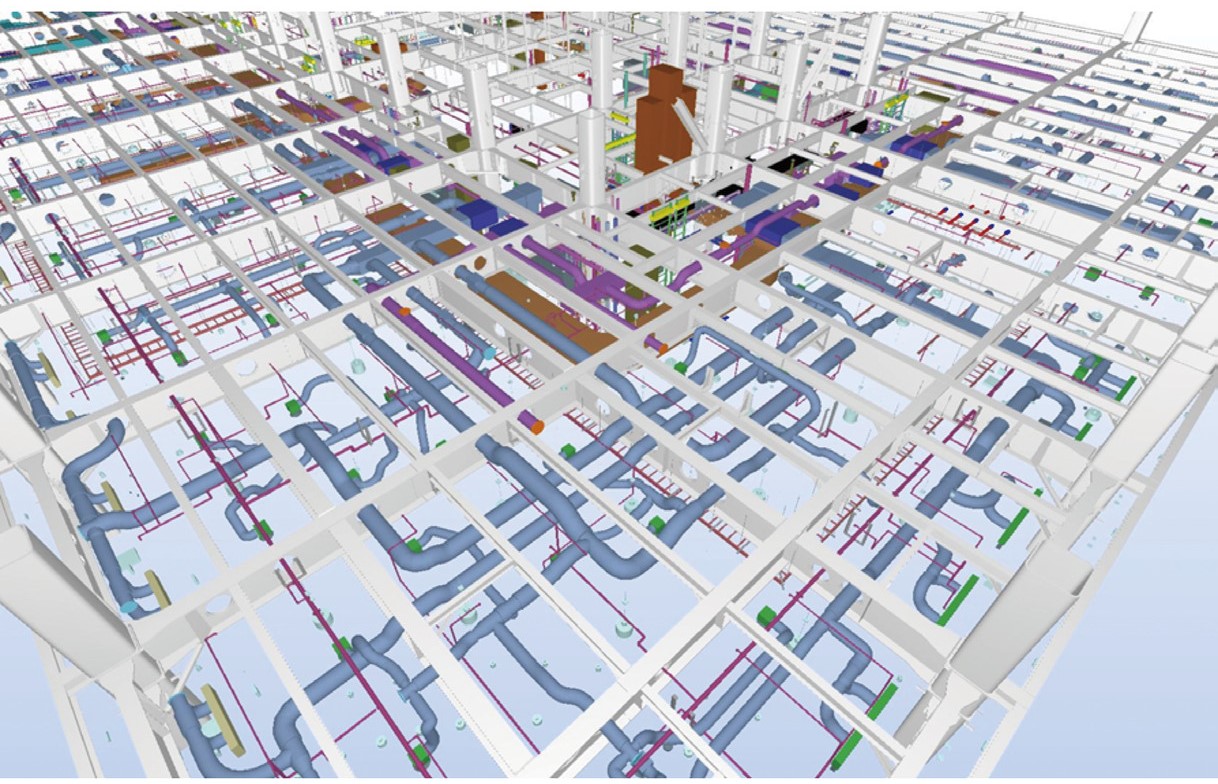

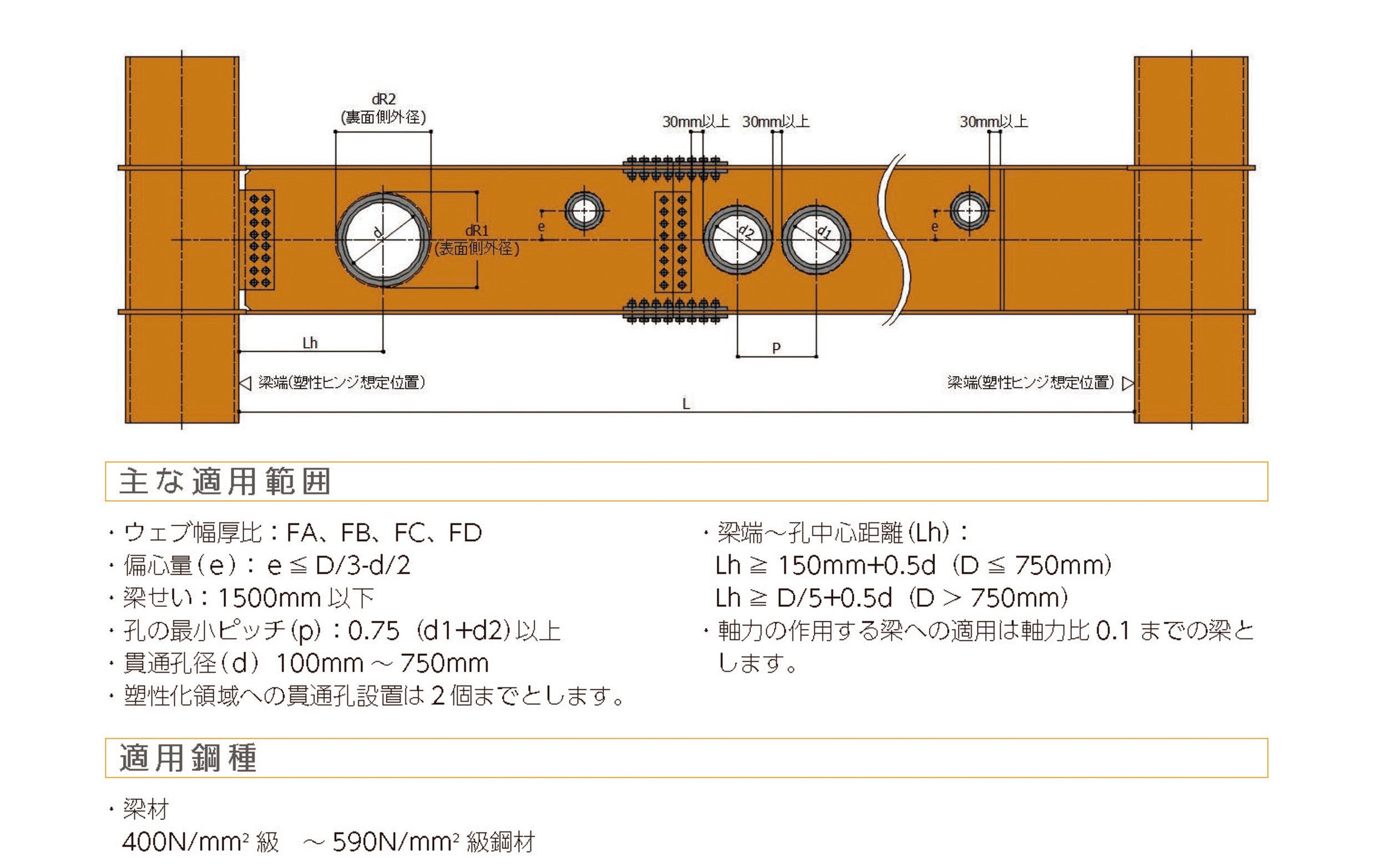

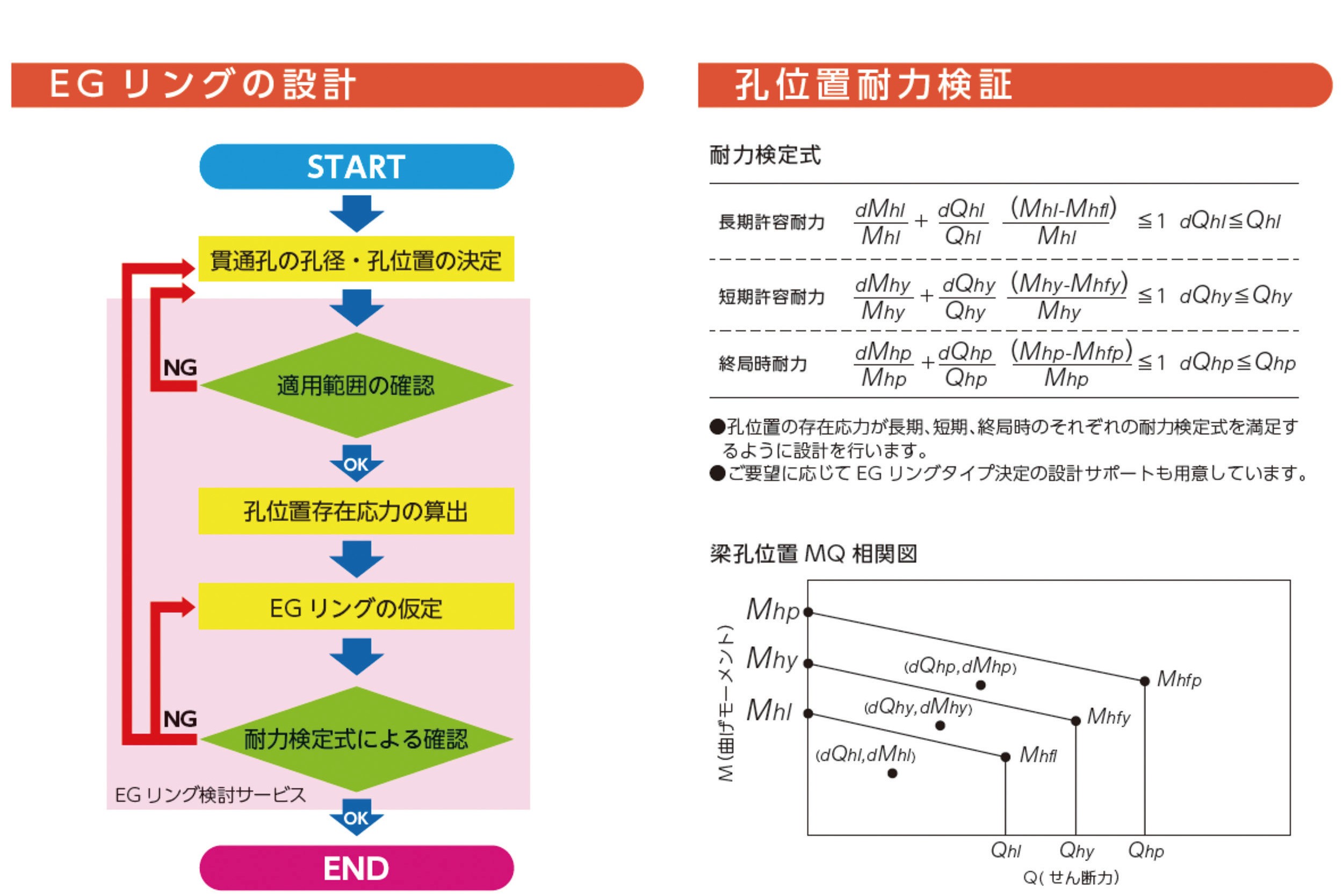

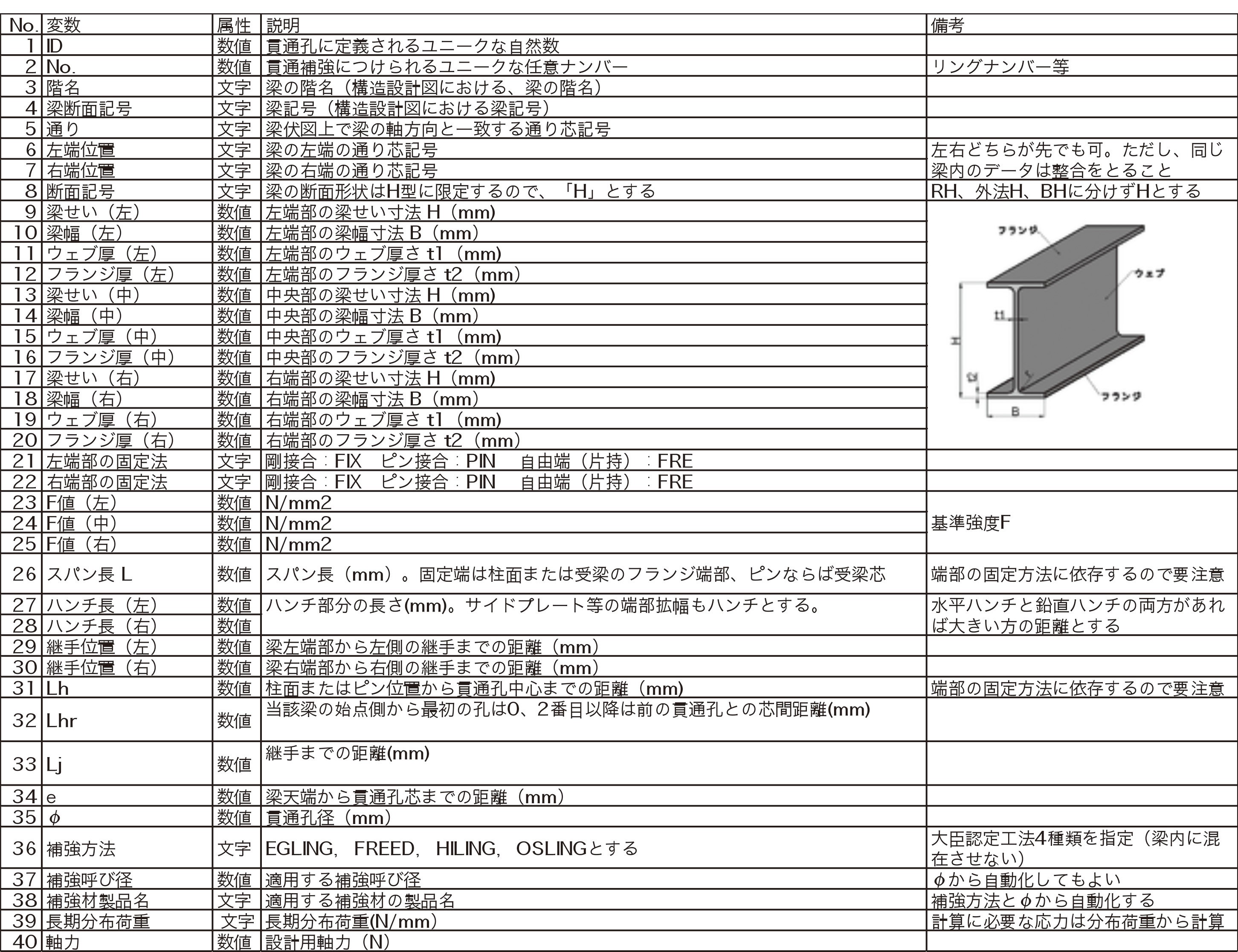

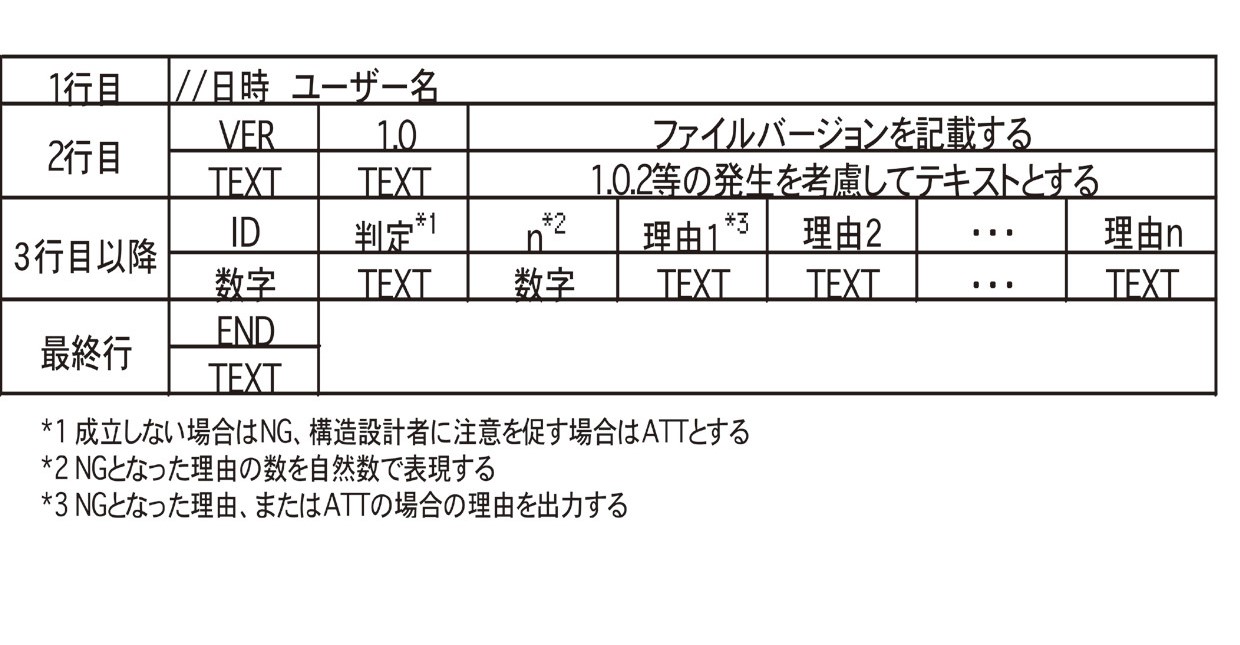

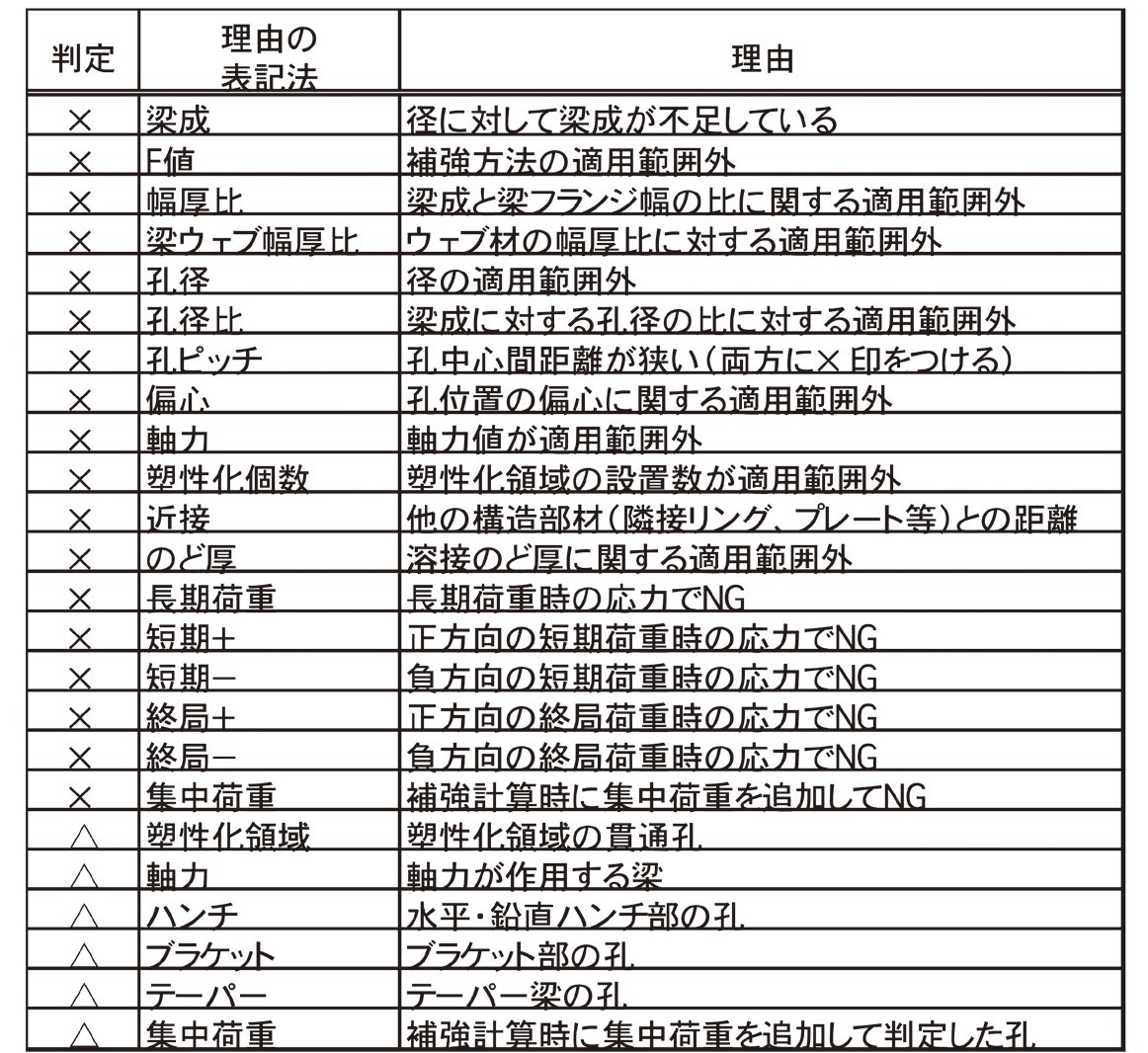

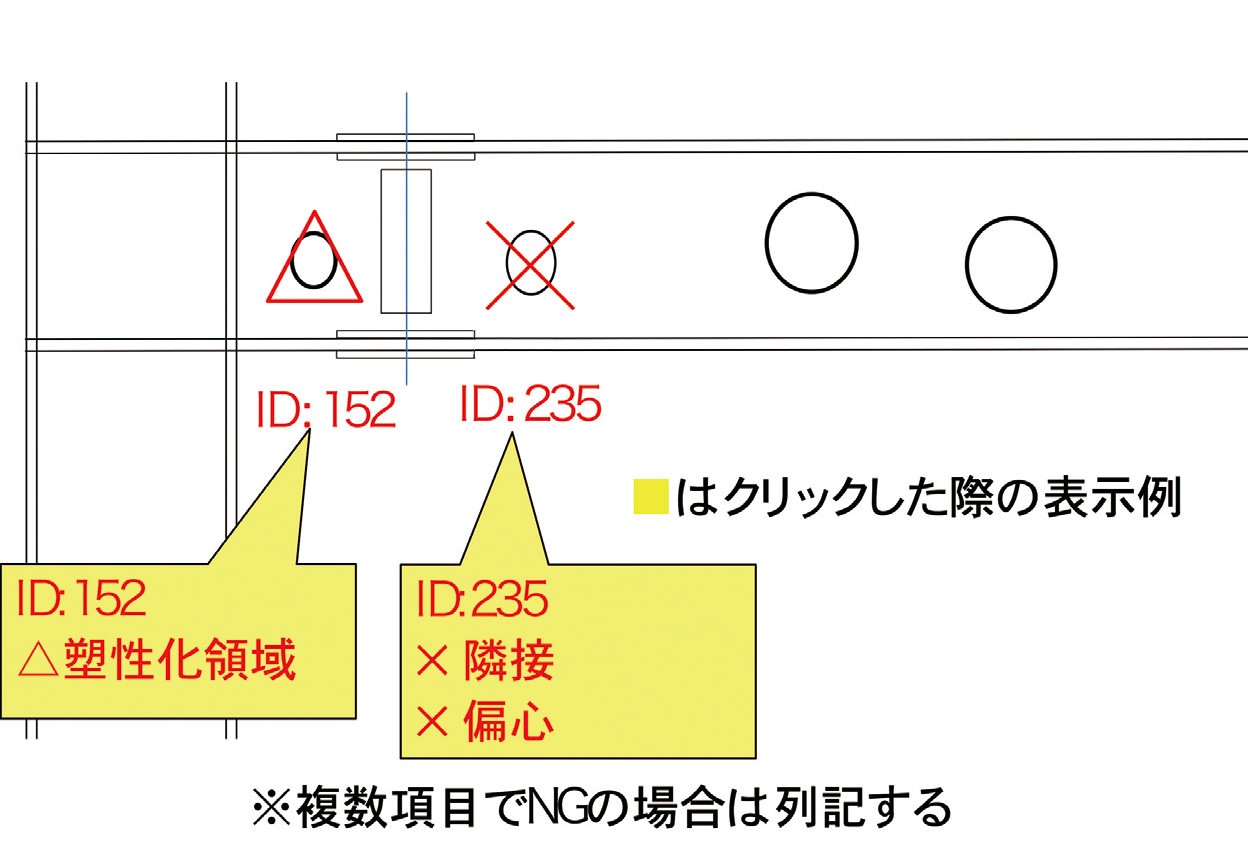

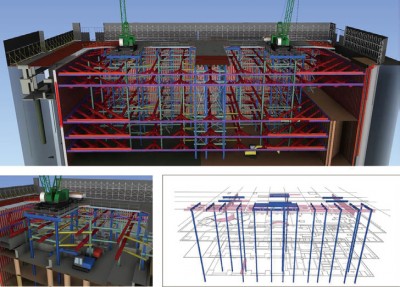

はじめに施工BIMの中で活用事例が多いのは鉄骨と設備で、干渉チェックと納まり確認である 1)。ところが鉄骨は鉄骨専用CAD、設備は設備専用CADで描かれるため、合成した統合モデルで干渉や納まりを検討するには、IFCが広く用いられている。  表-1 梁貫通孔要求CSVに対応している各種ツール 一方で、設備側からの梁貫通孔要求に対する成立性検討の作業は、大量の梁貫通孔要求図を基に一つずつ鉄骨CADへ入力する単調な入力を強いられる。そこで、データ連携により単純作業にかかる労力を大幅に低減させるべく、設備専用CADと鉄骨専用CADや汎用BIMツールを結ぶ「設備-梁貫通孔連携中間ファイル」を定義 2)して展開している。 さらに既製リング補強計算ソフトへの入力まで連携させると、梁貫通要求に対して即座に可否計算ができることになるが、計算ソフトはBIMに対応していない。そこで、鉄骨梁貫通孔既製リング補強の成立性検討ソフトを結ぶ中間ファイルの定義も行った。 本報では、データ連携による新しい業務の進め方(図-1)について解説する。  図-1 BIMを活用した新しい鉄骨と設備の調整業務の流れ 鉄骨BIMの作成要領鉄骨BIMは、構造計算ファイルから変換したり、構造設計図の元になった設計BIMを使った例がみられるが、設備との干渉や納まり調整に活用する場合、柱・大梁・ブレースという主架構だけでは十分とはいえない。小梁位置を決定した上で接合部、ガセットプレート、火打材、方杖材、スティフナー、フランジ拡幅、デッキ受材を配置し、正確に表現することにより、現場で手戻りがなくなる干渉チェックが可能となる(図-2、図-3)と言っても過言ではない。鉄骨BIM作成には細部にわたる知識と経験が必要なので、構造計算ファイルや設計BIMをベースにしても、鉄骨ファブリケーターの技術を投入しなければならない。  図-2 設備との干渉チェック・納まり調整に用いる鉄骨モデルの例  図-3 鉄骨を正確に表現した精度の高い干渉チェックの事例 鉄骨BIMからIFCを出力して設備サブコンに提供するのであるが、構造設計者が定める梁貫通孔の設置可否ゾーンにより梁を色分けしたIFCが出力できる機能はまだ認知度が低いようである。IFCを読み込んだ設備専用CAD上にも設置可否ゾーンが明示されるため、初回の調整時点から、設置不可領域に梁貫通孔が要求されるケースがなくなる(図-4)。  図-4 鉄骨モデルのIFCに梁貫通孔設置可否ゾーンを表示し、不可ゾーンを避けた納まり確認 設備BIMの作成要領設備専用CADに正確に表現された鉄骨をIFCで参照し、鉄骨と3次元上の原点(共通原点)を合わせて、鉄骨と干渉しないようにダクト・配管・ケーブルトレイ等の配置をする。フロアごとに設備BIMを作成する場合には、フロアごとの原点と共通原点の関係に常に注意しておかなければならない。  図-5 複数の設備配管をまとめて、一つの梁貫通孔を要求している例 設備-貫通孔連携中間ファイル「設備-梁貫通孔連携中間ファイル」は、将来IFCになるまでの暫定的な位置付けとして、カンマで区切られたテキストデータ(CSVファイル)である。  表-2 設備-梁貫通孔連携中間ファイルの諸元  表-3 CAD上で3次元原点を定義して、見下げで作図した場合のデータ例  表-4 CAD上で2次元原点を定義して、見上げで作図した場合のデータ例  図-6 建物の共通原点と設備CADでのフロア別原点のイメージ なお、「設備-梁貫通孔連携中間ファイル」は鉄筋コンクリート造の梁に設ける矩形の梁貫通孔要求にも対応させているが、鉄骨梁の場合は隅角部の応力集中を避けるため、円形の梁貫通孔にする。設備側から角型のダクトを貫通させる場合でも包絡する円形貫通孔とするので、注意が必要である。 梁貫通孔要求を鉄骨専用CADへ「設備-梁貫通孔連携中間ファイル」を読み込んだ鉄骨専用CADは、鉄骨BIM上に梁貫通孔を「仮配置」する。これは設備側からの一方的な要求であって構造的な成立性が検討されていないからである。  図-7 1フロア5,000㎡規模の事務所ビルの天井内設備と鉄骨の調整 従来は、設備サブコンは梁貫通孔要求図(スリーブ要求図)を設備専用CADにて図面出力し、設計者・監理者まで打合図を回覧していた。新しい業務の流れでは、設備専用CADから「設備-貫通孔連携中間ファイル」を鉄骨側に渡せば鉄骨CAD上で仮配置される。 設計者と監理者の理解が得られれば、最終形だけ作図して承認図とする省力化が可能となる。 梁貫通孔の構造成立性検討仮配置した貫通孔が補強を含めて構造的に成立するかどうかを、貫通孔の径、位置、間隔と鉄骨形状の関係で検討する「仕様規定」と、梁に作用する長期荷重、短期荷重と梁断面性能である終局耐力時の健全性を検討する「性能規定」で検証を行う。仕様規定と性能規定は4種類の既製品リング補強で定められている。EGリングの仕様規定は図-8に、性能規定は図-9に示す通りであり、ハイリング、OSリング、フリードーナツにも同様の規定が設けられている。  図-8 梁貫通孔既製リング補強の仕様規定の例  図-9 梁貫通孔既製リング補強の仕様規定の例(EGリング:日本ファブテック(株)提供) 4種類の既製品リング補強を対象に、仕様規定の検討に必要な情報と性能規定で必要な情報を整理したものが表-5である。今後、これを整理して「リング補強計算用CSV」と定義し、鉄骨CADと補強リングメーカーと協力しながら、データ連携による作業効率化を図る。  表-5 鉄骨専用CADから既製リング補強計算への連携用データ 成立性結果の出力現在の既製品リング補強の成立性計算ソフトからの出力は、全てのスリーブ要求に対して合否判定がリスト形式で出力されるので、これを見ながら設備側に梁貫通孔要求に対する成否を連絡していた。また、設備側が描いた梁貫通孔要求の伏図に赤で×印で連絡する場合に、否の理由まで書き入れるのは手間がかかっていた。  表-6 既製リング補強計算結果から鉄骨専用CADへのデータ この出力を、鉄骨専用CADや設備専用CADで読み込めば、BIMモデルやそこから生成される図面にも成立可否が、表-7あるいは図-10のように記されると予想している 3)。  表-7 判定理由の簡易表記方法  図-10 判定理由の簡易表記方法の例 まとめ鉄骨専用CADと設備専用CADを用いた納まり検討や干渉チェックはIFC連携により可能だが、梁貫通孔要求とその構造成立性検討は現状のIFCではデータ連携ができないため、3種類の中間ファイルを定義して、広く公開して標準化を行った。 おわりに鉄骨専用CADにKAPシステムを用いて、貫通孔補強をEGリングとした場合には、設備専用CADがCADEWA、DesignDraft、Rebro、Tfasで描かれていれば、既にデータ連携による効率化が可能であった 4)。しかしながら、鉄骨ファブリケーターが使い慣れた鉄骨専用CADは他にも複数あり、既製リング補強も4種にわたっている。このため、(一社)buildingSMART Japanの構造設計小委員会の下部組織である、鉄骨梁貫通補強ワーキンググループを2018年1月に発足して、展開する予定である。 清水建設株式会社 生産技術本部 生産計画技術部 主査 室井 一夫

建設ITガイド 2018 特集1「i-Construction×CIM」  |

施工BIMの今-横森製作所のBIM-

|

2018年7月5日

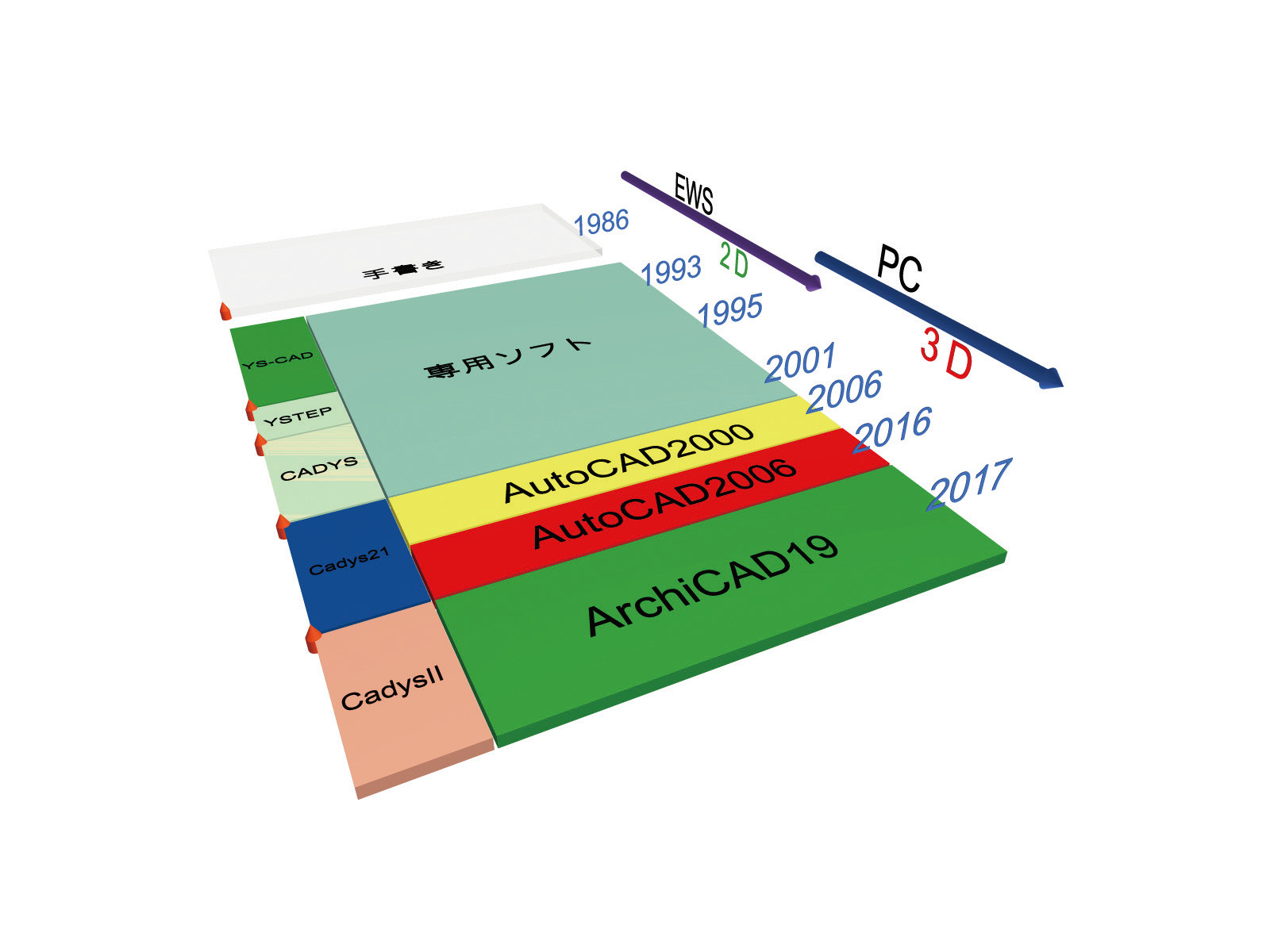

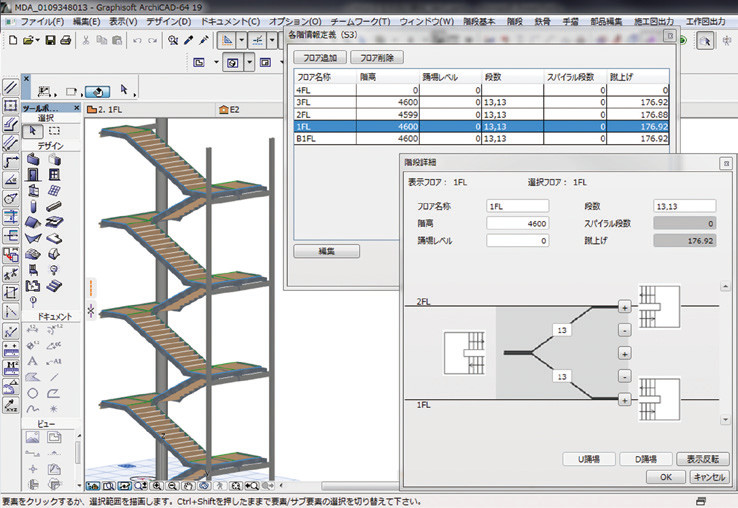

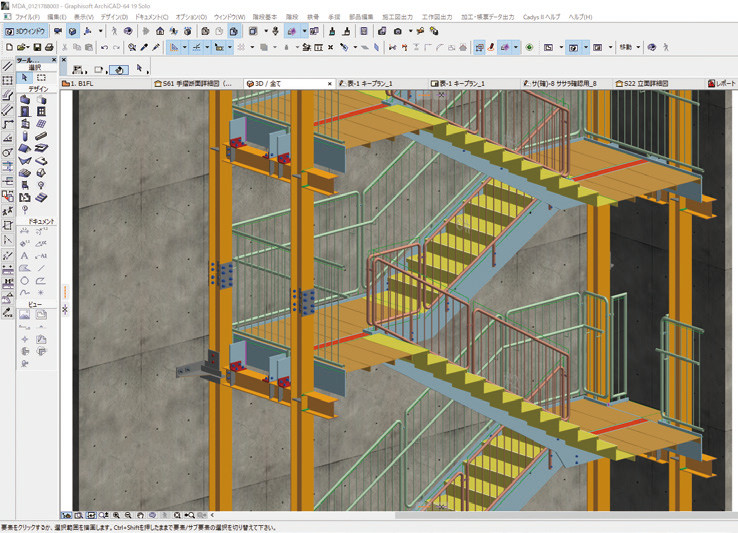

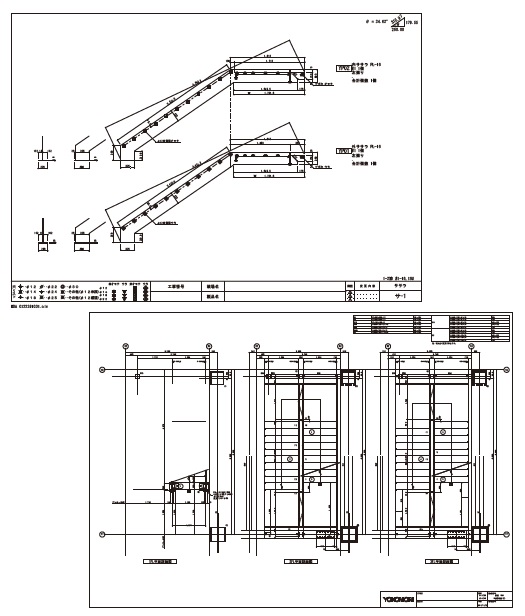

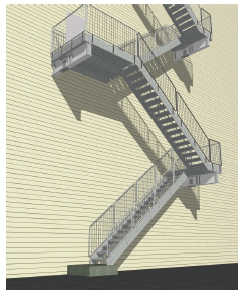

はじめに建物ごとに一品生産となる鉄骨階段の作図から製作の効率化を図るために開発した、鉄骨階段専門CADシステムの開発とその背景、専門工事会社におけるBIM活用の取り組みについて紹介する。 鉄骨階段専門CADシステムの変遷当社は1993年より8年間、自社開発した鉄骨階段専門の2DCADシステムを使用した後、2001年よりAutoCADをプラットフォームとした自社開発のCADシステムを現在まで使用している。  図-1 鉄骨階段専門CADの変遷 システム開発の背景2DCADの時代から作図精度の向上および効率化と、製作工場の加工機械とCADから出力されるNCデータ連携を行い、作図と製造の生産性向上を図ってきた。しかし2DCADである以上、平面図、立面図、その他各種詳細図の編集は、線の1本1本を手動で行うため、施工図、工作図で図面間の不整合が多く発生した。また階段は必ず勾配が絡んでくるが、階段に絡む干渉物との回避や、ヘッドクリア確保などの確認も複雑になる。  図-2 鉄骨階段モデルの自動組み上げ 新システムの開発旧システムは、鉄骨階段モデル編集に必要な機能を全てカスタマイズにより実装している。これまで最新のAutoCADへ載せ替えをしなくてもそれほど不都合がなかったことと、カスタマイズ機能の多さから、載せ替えには時間とコストがかかることもあり、プラットフォームはAutoCADのバージョン2006のまま運用してきた。しかし2015 年頃から最新のOSでは動作が不安定になる現象や、32ビットのパソコンでなければ動作しないといった問題が徐々に発生してきたため、最新環境で動作するシステムの開発に至った。プラットフォームの選定を行い、建築で利用されているBIMツールの中からARCHICADを選択し、新たな鉄骨階段BIM-CADシステムの開発を行った。  図-3 編集中のモデル 作図上重要となるルールは「モデルを使って作図をする」ということである。3Dなのでモデルを使うことがそもそも当たり前だが、客先とのやり取りで図面修正を行う際に、操作に長けていないスタッフが、2D出力された図面だけを修正してしまうということがある。この場合、承認の段階で2D図面は最新状態だが、モデルは古い状態のままとなる。しかし工作図作業ではモデルが必要になるため、社内ではモデル修正から工作図だけを行う専任者が生まれる。そこで承認後の2D施工図面を見てモデルを後から修正するという無駄な作業が発生する。また施工図担当者と工作図専任者間のやりとりで、伝達漏れや、工作図専任者の図面理解不足によるミスが発生する。 新システムはそれらを踏まえ、編集作業の軽減や自動化を多く実装し、作図者の負担を減らせるような機能を取り入れた。 また製作工場からの要求で、工作図に手動で加筆する項目が多く発生していたが、この部分についても自動化を図り加筆作業を軽減させた。 ただしシステムが高機能でも、正しい方法で利用しなければ効果は出ないため、現在は社内の操作教育と、運用方法の改善を並行して進めている。  図-4 鉄骨階段施工図と工作図 製造連携製作工場ではCADから出力したNCデータによる加工を行っている。NCデータは厚板の切断と孔明けを行う厚板加工ライン、踏板と踊場板などを製作する薄板加工ライン、階段受け鉄骨などの型鋼材加工ラインといった部分で使用している。3Dモデルを直接取り込める機械も出ているが、その中で手すり製作工場では3Dモデルを取り込める3Dレーザー加工機を導入している。現在加工データは手入力しているが、今後は新システムからモデルデータを渡し、複雑な形状の部材加工を行えるようにする準備を進めている。  図-5 工場の踏板加工ライン 今後の課題と展望社外とのBIM連携として、鉄骨製作業者(FAB)のモデルを取り込んで、鉄骨階段モデルの編集に利用したいと考えている。現在は鉄骨階段が取り合う部分は、2Dの構造図、鉄骨図面を参照して、受け鉄骨のモデルを当社のCADで配置し、ササラ桁と梁の接続部の取り合いを、階段モデルで編集を行っている。  図-6 屋外階段モデル 株式会社 横森製作所

技術部設計技術課 課長 島崎 建輔 建設ITガイド 2018 特集1「i-Construction×CIM」  |

建設業におけるAI活用の可能性

|

2018年6月5日

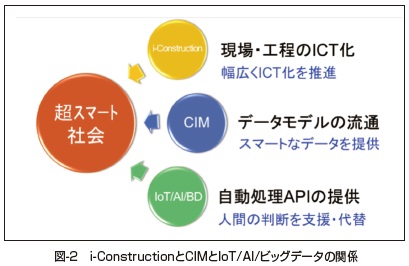

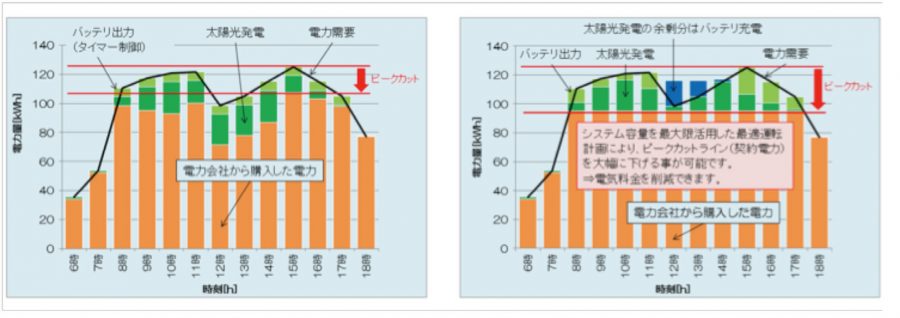

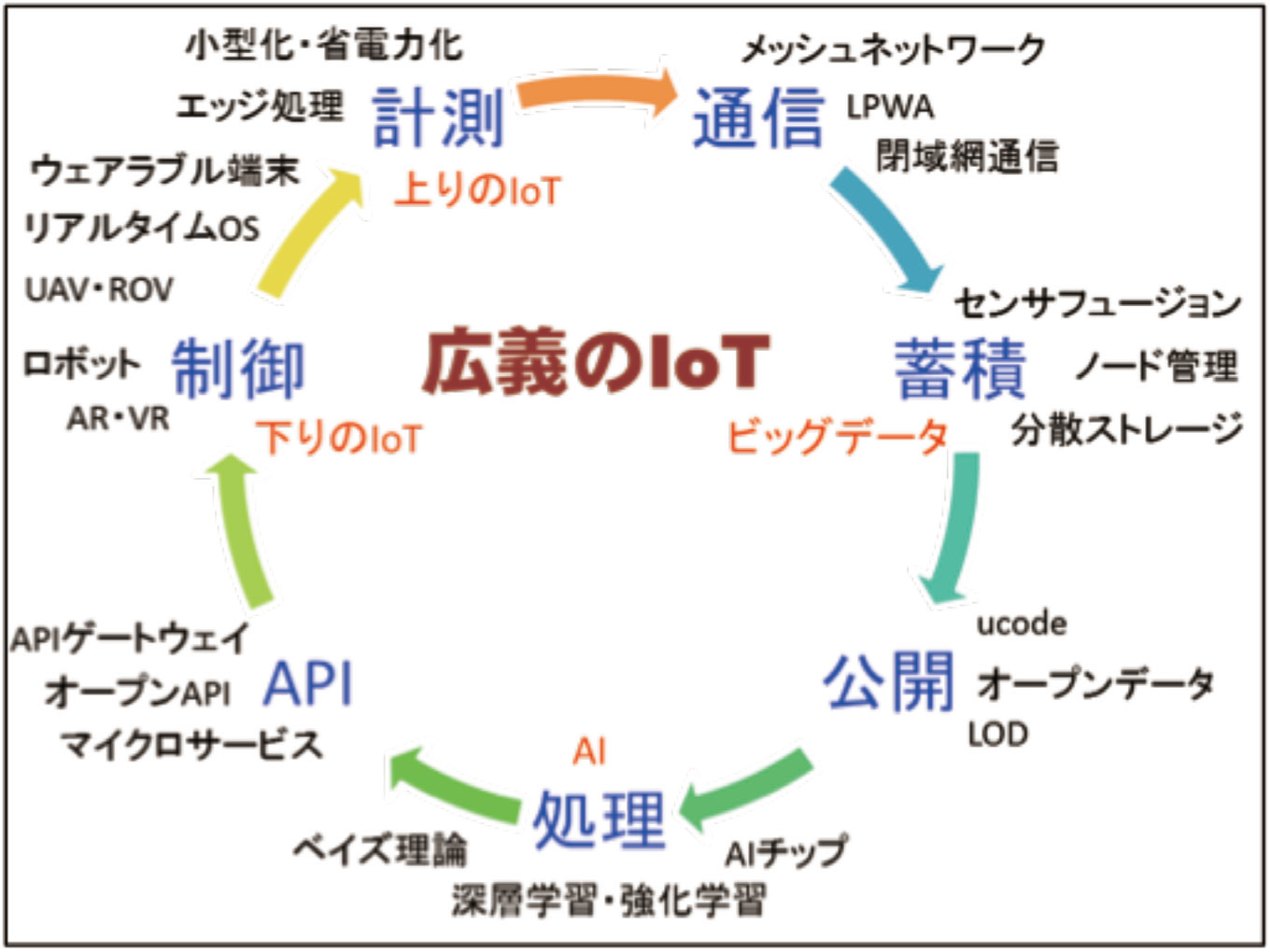

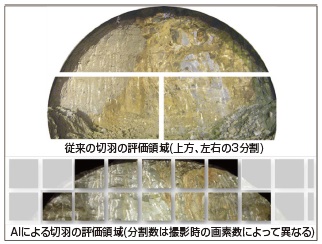

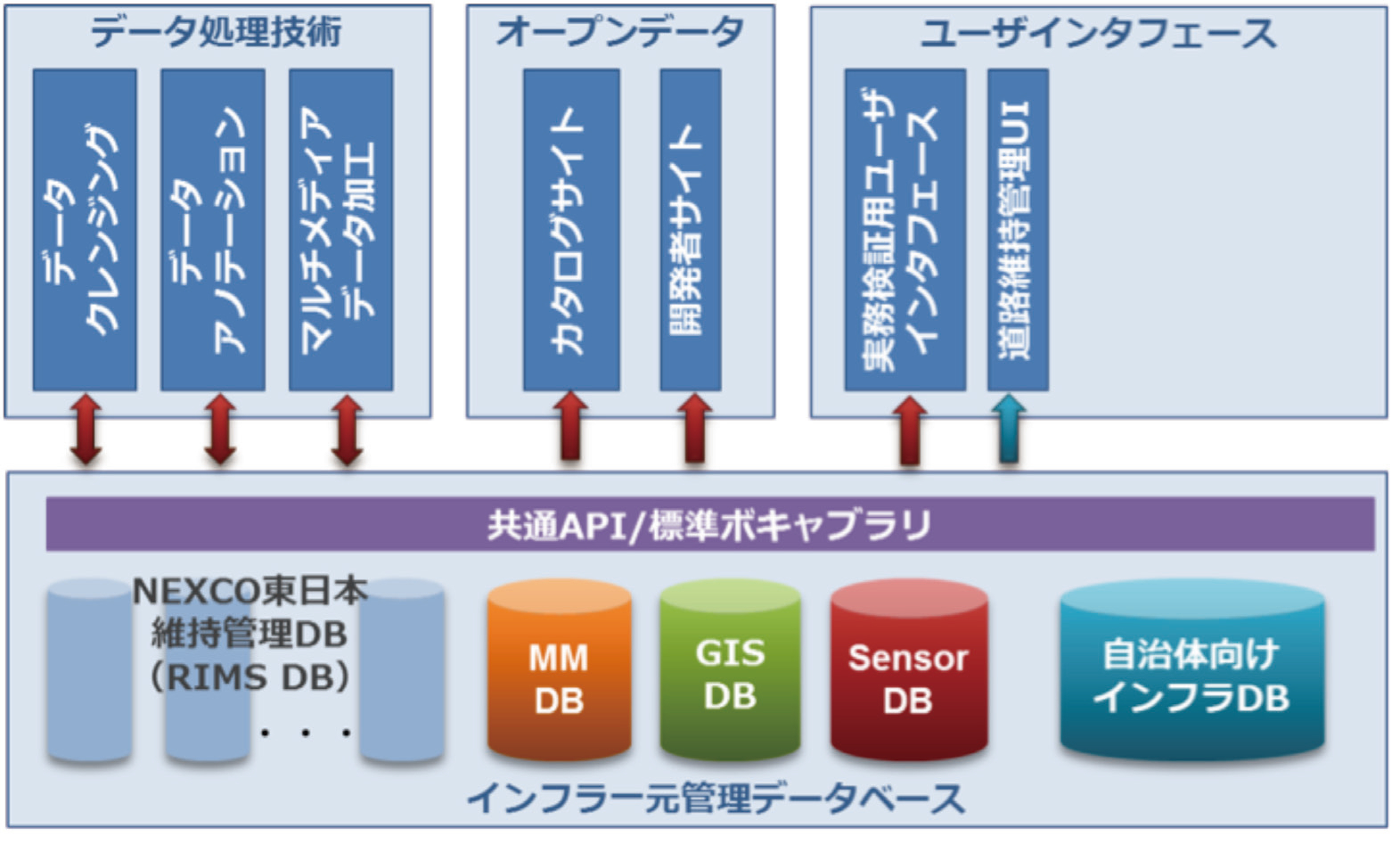

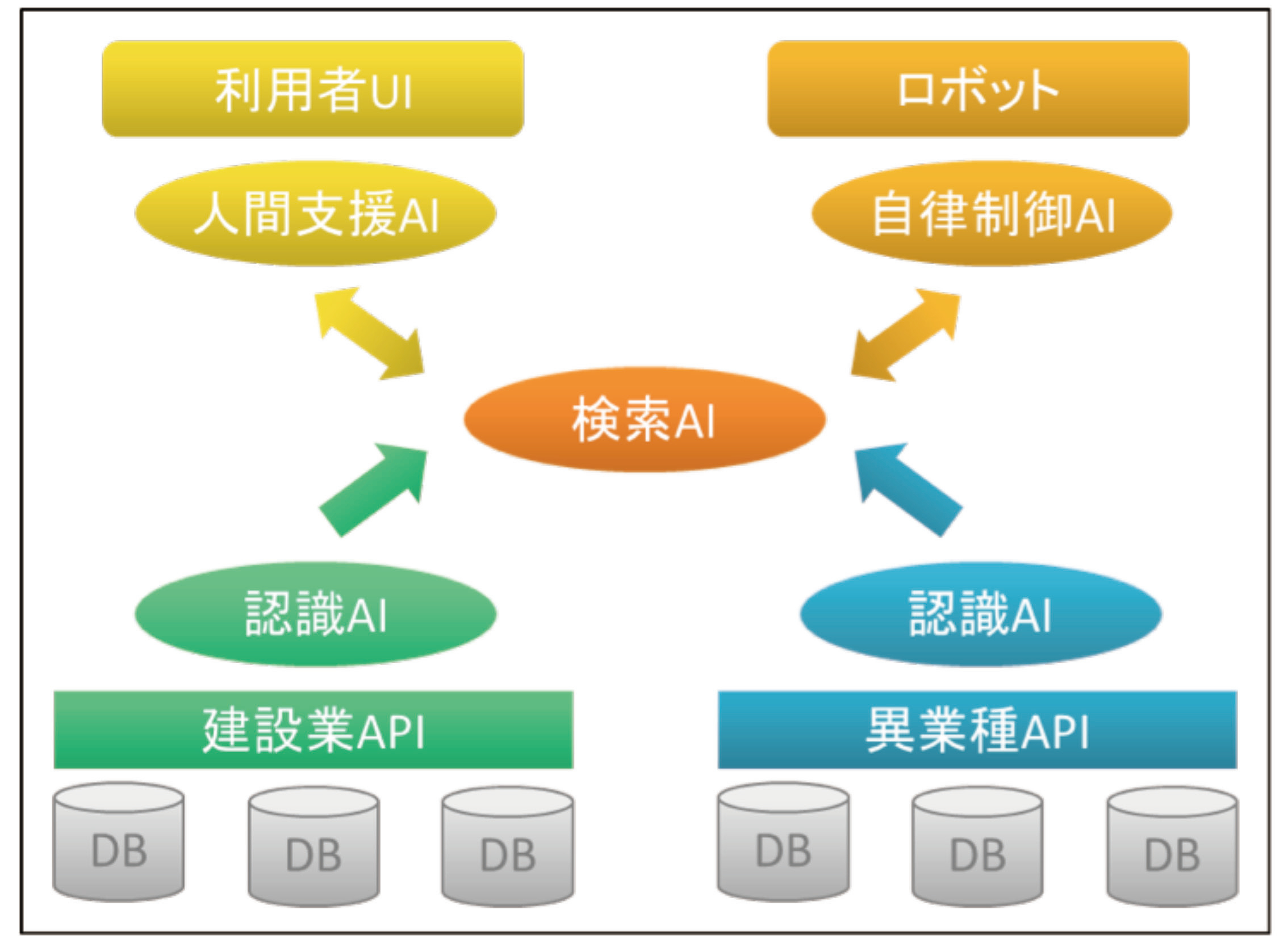

はじめに近年のICT(情報通信技術)の技術的トレンドとして、IoT(Internet of Things)で取得したデータを、クラウド環境にビッグデータとして蓄積し、AI(人工知能)を駆使して分析する、いわゆる広義のIoTが注目されている。当小委員会では、この広義のIoTを中心に先端的情報技術の動向調査を行い、社会インフラ分野への適用可能性に関する研究を行っている(図- 1)。その中で、AIについては、今後、建設業界に大きな変革をもたらすものと考え、主要なテーマとして位置付けている。  図-1 広義のIoTの技術領域 AIの動向第3次AIブームの到来 建設業の動向建設業においては、ゼネコンや建機メーカーなどの個々の取り組み、およびSIP(内閣府戦略的イノベーション創造プログラム)による産学連携研究などで、AIの活用が始まっているものの、現時点では研究段階や試験導入の段階であるものが多い。ただし、この分野では、高度な経験に基づく人間の判断が多く必要とされるため、今後、AIが活躍する余地が大きい分野として期待される。 施工でのAI活用施工では、建機や人の稼働データによる作業認識、施工現場の画像認識などにAIが活用されている。この分野では、ある程度の学習データを集められる、ゼネコン各社や建機メーカーなどが先進的に取り組んでいる。株式会社大林組では、社内で30を超えるAI関連技術の研究開発が進行中である。また、コマツ(株式会社小松製作所)では、AIを含めた次世代技術の開発に研究開発費の15 ~ 20%を充て、東京工業大学や米MIT(マサチューセッツ工科大学)と共同研究を行っているという。  図-3 従来の切羽の評価領域(上)とAIによる切羽の評価領域(下) 維持管理でのAI活用維持管理では、点検現場でのひび割れの画像認識や、打音・漏水音の音認識などにAIが活用されている。この分野では、SIPの研究開発による社会実験が進んでいる。SIP課題の「インフラ維持管理・更新・マネジメント技術」では、10件以上のAI 関連技術を用いた産学連携のプロジェクトが進行している。  図-4 路面の動画像からAIでひび割れを検出 この結果に、同じく車両に搭載したスマートフォンを用いた道路性状簡易評価システム「DRIMS(ドリムズ)」で収集したIRI(国際ラフネス指数)の推定結果を組み合わせた劣化診断を行う。これにより、道路管理者の点検を省力化するとともに、補修に係る意思決定を高度に支援できるようになる。 その他のAI活用建設業におけるその他のAI活用状況としては、施設運用の一環として、AIを活用したスマートエネルギーシステムの導入が挙げられる。この分野では、施設の建設に関わるゼネコン、エネルギーを供給する電力・ガス会社、機器を導入する電機メーカーなどが取り組んでいる。 AIを活用するための共通プラットフォーム今後、AIの適用範囲を広げていくためには、多様なデータを統合して活用することが求められる。そのためには、共通のDB、データモデル、APIなど、データ流通のためのソフトウェアプラットフォームの整備が不可欠である。また、業務で活用しながら運用することを考えると、これらのプラットフォームには柔軟性が必要である。この分野では、自社で管理している施設のあらゆるデータを集めることができる、高速道路の道路管理者や鉄道事業者などが先進的に取り組んでいる。  図-6 AIを活用するための共通プラットフォームの構成 今後の展望と課題建設業における高度なAI活用の展望として、以下の5つのフェーズがあると考えられ、これらのフェーズが、段階的に、あるいは一部並行して進んでいくものと思われる。現在はフェーズ1が主流であると考えられ、フェーズ5 のSociety 5.0 の世界に向けて、さまざまな課題を克服していく必要がある。  図-7 異業種間のAI連携のイメージ 上記のフェーズ4までの取り組みにより、人間は、インターネットを得たことで知識を補強したように、AIを得て技術を補強できるようになる。その結果、担当業務の作業効率向上や、担当可能な業務の幅の拡大が見込まれる。しかし、AIをより少ない人数で多くの業務をこなす効率化のみに活用していると、ある時点で効率化の限界に達してしまうと思われる。 従って、建設業は、フェーズ5により異業種や一般利用者へ新しい価値を提供することを、AI活用の主目的とすることを提言する。AIによる効率化は、人間がイノベーションに注力するために行うという位置付けである。これにより、建設業界の構造を変革し、社会インフラの健全な維持・発展へつなげることができるものと考えている。 新しい価値とは、異業種をも巻き込む難題である。常日頃、新しい価値とは何かを考える、これこそが、AIが真似できない人間の創造力なのである。 土木学会 土木情報学委員会 IoT活用研究小委員会

建設ITガイド 2018 特集3「建設ITの最新動向」  |

国土交通省における3次元データの利活用

|

2018年5月24日

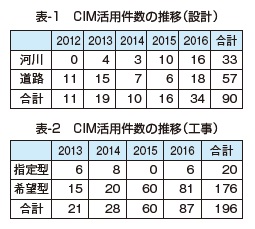

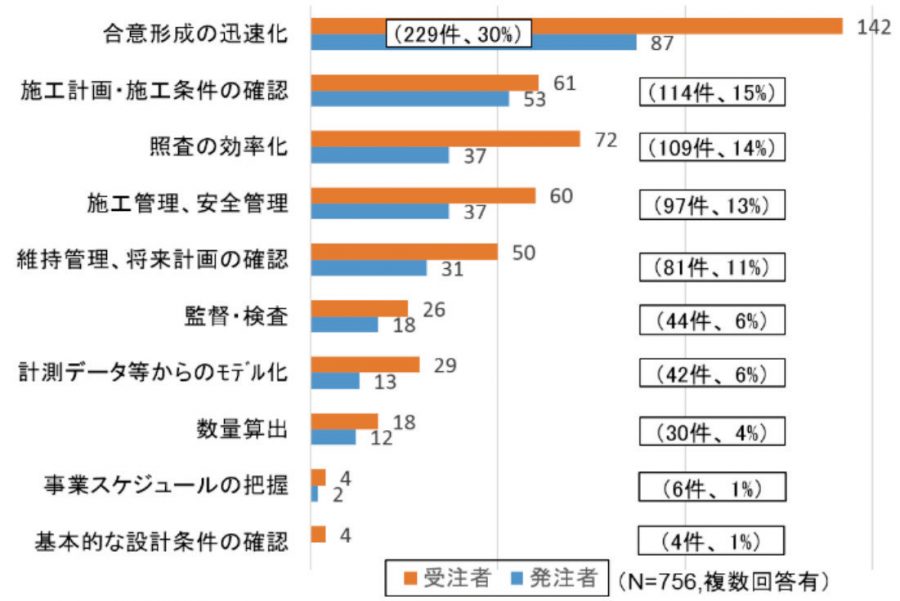

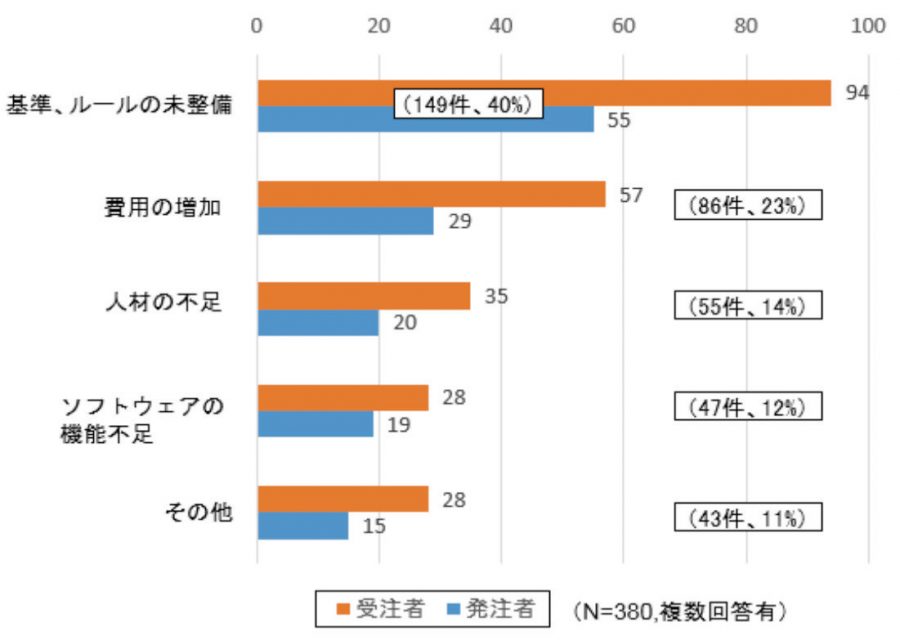

はじめに建設現場の生産性向上を図るためには、3次元データを測量・調査段階から導入し、その後の設計、施工、維持管理の各段階において情報を流通・利活用させることが、より一層の生産性向上に不可欠です。2次元図面から3次元データへの移行により、業務変革やフロントローディングがもたらされ、合意形成の迅速化、業務効率化、品質の向上、ひいては生産性の向上等の効果が期待されます。 CIM活用モデル事業で確認された効果と課題国土交通省では、CIMの本格的な導入に向けて、CIM導入効果の把握やルール作りの検討のため、業務については2012 年度より、工事については2013 年度よりCIMの試行を進めており、これまで、設計業務で90 件、工事で196 件の合計286 件で実施しています(表-1、表-2)。 ・ 調査項目:CIMの導入により効率化が図られた利活用項目、CIMの導入に当たっての課題 CIMモデル導入により効率化が図られた項目は、可視化された構造物モデルを活用して住民説明や関係者間協議を実施したり、周辺環境、景観などのシミュレーションの実施結果を活用し発注者等と打合せすることにより「合意形成の迅速化」が図られるという回答が229 件(30%)と最も多く、意思伝達ツールとしての有用性が確認されました。一方で、「監督・検査」では44件(6%)、「数量算出」では30件(4%)、「事業スケジュールの把握」では6件(1%)と、CIMモデルの効果として期待されているものの、その機能が必ずしも生かしきれていない項目もあることが確認されました。 (2)CIMモデルの利活用に当たっての課題(図-2) CIMモデルの利活用に当たっての課題は、モデル作成の手順・手法に関する「基準類、ルールの未整備」が149件(40%)で、今後、速やかに対応することが必要との調査結果となりました。次いで、「費用の増加」が86件(23%)、CIMに対応できる「人材の不足」が55件(14%)、「ソフトウェアの機能不足」等が47件(12%)となっています。 CIM導入ガイドライン等の策定(1)ガイドラインの概要 国土交通省では、これまでのCIM活用モデル事業で得られた知見やソフトウェアの機能水準を踏まえ、現時点でCIMモデルの活用が可能な項目を中心に、受発注者の役割、基本的な作業手順や留意点とともに、CIMモデルの作成指針(目安)、活用方法(事例)を参考として記載した「CIM導入ガイドライン(案)」を2017年3月に策定しました。CIM導入ガイドライン(案)は、公共事業に携わる関係者(発注者、受注者等)がCIMを円滑に導入できることを目的に作成しています。 将来的には2次元図面から3次元モデルへの移行による生産性向上等が期待されるものの、2017年度版では「現行の契約図書に基づく2次元図面による発注・実施・納品」を前提にしています。

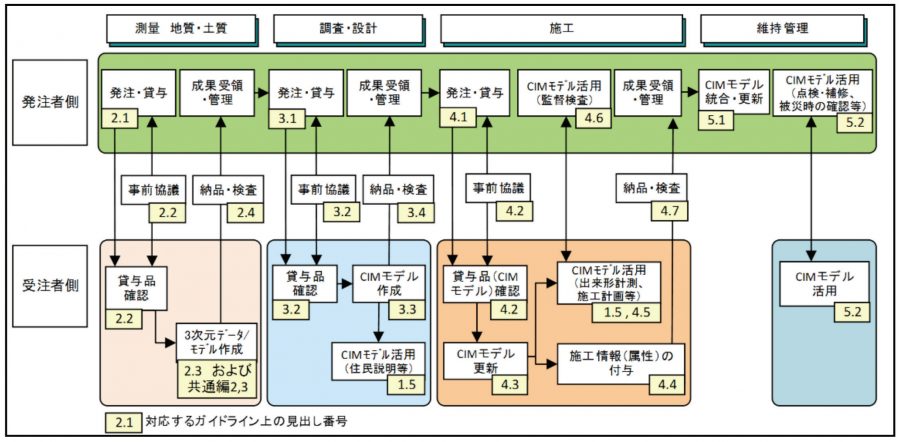

ガイドラインは、共通編(第1編)と各分野編(土工編、河川編、ダム編、橋梁編、トンネル編)の全6編で構成されており、各編を組み合わせて使用することを想定しています。なお、土工編(第2編)については「ICT土工」の要領・基準類に基づき、発注者・受注者が行うべき事項を示しています。

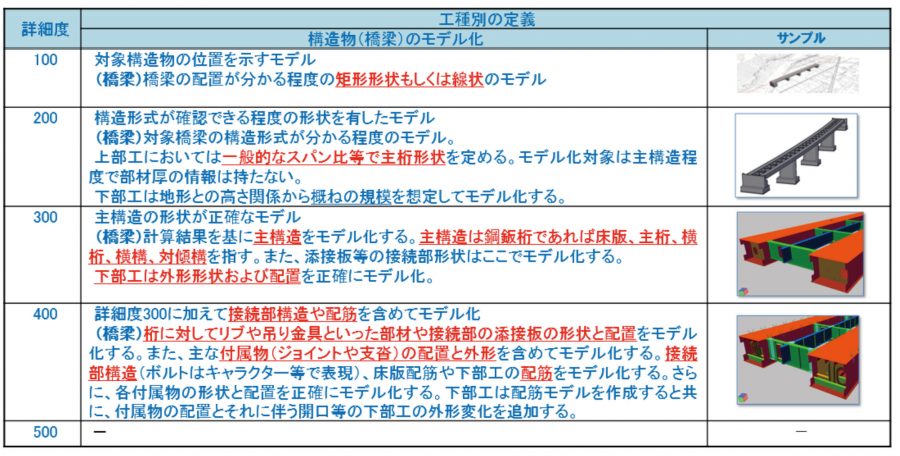

CIMおよびCIMモデルの作成・活用の基本的な考え方や、各分野共通で行う測量、地質・土質のモデルの考え方を示しています。 1)CIMモデル詳細度 詳細度とは、CIMを活用する目的、場面、段階等に応じた3次元モデルの形状、属性情報に関する作り込みレベル(目安)を示すものです。CIMモデルをどこまで詳細に作成するかは、CIMモデル作成や活用の目的により異なりますが、詳細度といった指標がない場合には、3次元モデルを構築・納品した際に、作成者ごとにモデルの作り込み内容が異なる等によって、無駄、手戻り等の発生や混乱が生じます。このため、受発注者間で事前に確認協議の上、決定しておく必要があり、本ガイドラインでは共通編および各分野編で各工種の詳細度を示しています(図-3)。  図-3 CIMモデルの詳細度(橋梁の例) 2) CIMモデルの定義・構成 CIMモデルとは「対象とする構造物等の形状を3次元で表現した『3次元モデル』と『属性情報』を組み合わせたもの」と定義しています。また、構造物モデル、地形モデル等の各要素単位のCIMモデルと、それらCIMモデルを統合して活用する「統合モデル」の考え方を示しています。 (4)CIM導入ガイドライン(案)各分野編(図-4)  図-4 CIM導入ガイドラインの目次構成 各分野編では、各段階において発注者、受注者それぞれが取り組むべき内容を示し、作業の流れと対応した目次構成としています。対象は、測量、地質・土質、調査・設計、施工、維持管理までの段階について記載しています。また、別途、各要領・基準等で規定されている作業も含め、受発注者がやるべきことの概略を把握できるようにしています。 3次元データの利活用シーン建設現場の生産性向上を図るためには、3次元データを測量・調査段階から導入し、その後の設計、施工、維持管理の各段階において情報を流通・利活用することが、より一層の生産性向上に不可欠です。 (2)設計段階 (3)施工段階 (4)維持管理段階

維持管理段階においては、3次元化された施工段階の出来形計測データを活用することにより、構造物の変位把握の効率化が可能です。特に災害時に発生した地形等を経年的に計測することにより、変位把握の効率化が可能です。 データの利活用に向けた取り組み建設現場の生産性向上を図るためには、3次元データの普及・拡大が不可欠であることから、今後、以下の取り組みを進めていきます。 推進体制今後、上記の取り組みや目指すべき3次元データの共有方法や利活用ルールについて、「i-Construction推進コンソーシアム」 と「CI M導入推進委員会」が連携しながら議論を継続的に推進します。 おわりに建設現場の生産性向上を図るためには、3次元データ等の導入を国の直轄工事以外にも拡大していくことが必要です。このため、地方自治体に対して、発注関係者の集まる発注者協議会や土木部長会議等の場において、国土交通省における取り組みについて周知を図りつつ、連携して取り組みを進めてまいりたいと考えています。 国土交通省 大臣官房 技術調査課 課長補佐 城澤 道正

建設ITガイド 2018 特集1「i-Construction×CIM」  |

施工BIMの今 -戸田建設のBIM-

|

2017年7月28日

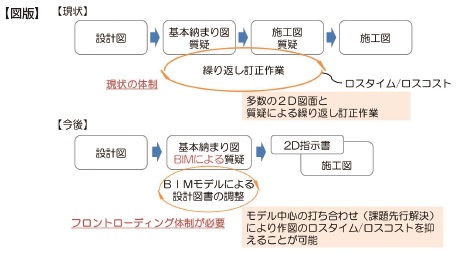

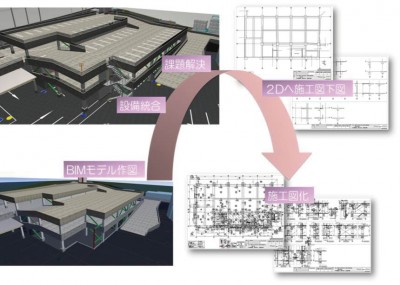

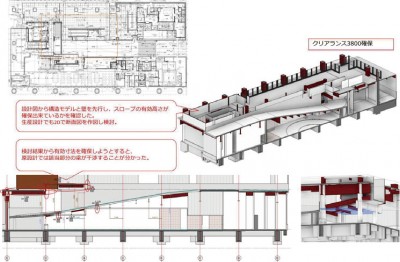

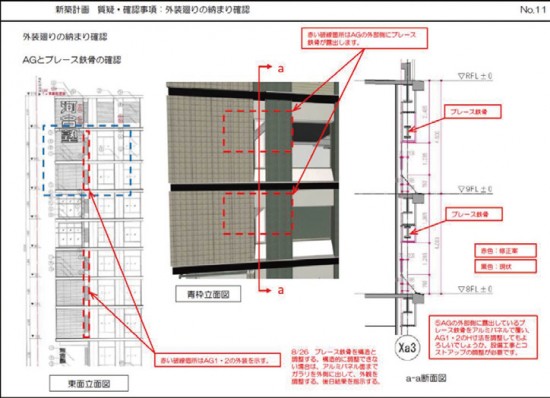

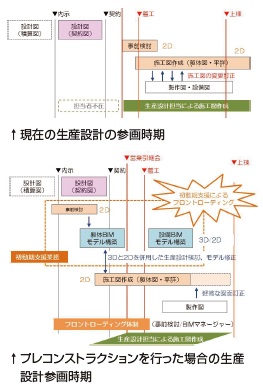

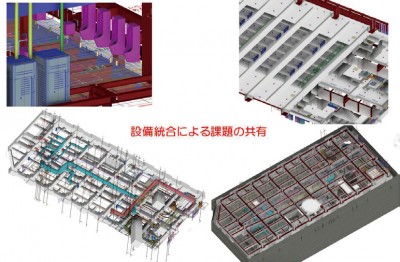

はじめに今回のテーマである施工BIMの本題に入る前に、当社におけるBIMの位置付けについて話をしたい。 施工BIMの考え方/進め方当社が考える施工BIMは、着工前に生産設計や施工側でフロントローディングを実践し、その中でいかにBIMを利用するかである。これを「プレコンストラクション」と称しているが、具体的な進め方は、まずプロジェクトの客先要件とリスク、特性からBIMの利用目的を特定する。次に生産設計視点による設計図のチェックを行うことによって、リスクを洗い出すとともにタスクを整理し、そのタスクの内容に基づいたBIMモデルを構築する。そして、これらの流れの中で抽出された課題を、BIMモデル中心の打合せによって調整や解決を図っていくという流れである。この進め方は2D図面の質疑により、繰り返し訂正を行う従来の流れよりも、作図のロスタイムやロスコストを抑えることが可能と考えている(図- 1、2、3)。  図-1 プレコンストラクションにおける生産設計ワークフロー  図-2 BIMモデルの流れと成果物  図-3 モデル中心の打合せ(BIMマネジメント会議)の様子 プレコンストラクションの取り組み内容①生産設計業務のフロントローディング  図-4 課題の見える化の一例 また課題を「課題シート」という形でまとめている(図- 5)。  図-5 課題シートの例 ビジュアル的に見やすく、伝わりやすいものにし、経過や回答状況も併せて記すことで履歴管理のドキュメントとしても活用している。 次に取り組む体制だが、初動期支援を行うためのフロントローディング推進体制の構築を進めている。参画時期が従来と変わって前倒しとなってくるため、生産設計リソースの割り当てや役割の分化が必要である(図-6)。  図-6 生産設計のフロントローディング体制とその参画時期 現状は各部門への役割の割り当てやタスク工程の策定を推進部門であるBIMCM室が担っている。来期から本社以外の支店にも同様な推進部門を展開する予定である。 また設備のBIMモデル統合による調整の早期化や早期の課題解決を図るべく、専門工事会社との協働も進めている。図-7は従来2Dにて重ね合わせを行っていたものをBIMモデルによる統合確認を行うことで、課題解決のスピード化につながった事例である。  図-7 設備施工図と建築モデルの統合確認 このような取り組みの中で、設備会社を始め、さまざまな専門工事会社との連携を開始しており、製作図作成も視野に入れている。また施工図に関しても、現状はBIMから下図として出力し、2Dにて仕上げる流れで進めているが、将来的にはBIMモデルから直接施工図の作成ができるような手法の検討も行っている。 ②施工計画のフロントローディング 施工計画の取り組みとして、生産設計や技術、工事の視点による施工上の課題を抽出するためにBIMモデルを利用している。これは2Dによる事前検討資料では気が付かない課題を3Dでより詳細に検討を行うためであり、施工計画におけるステップ図の作成も行っている(図- 8)。  図-8 仮設計画の検証 施工部門におけるBIM対応力およびマネジメント教育の強化プレコンストラクションをより推進していくために施工部門のBIM対応力やマネジメント教育を強化することも重要である。4つの取り組みについて紹介する。 最後にここまで「施工BIMの今」として話を進めてきたが、途中、アウトプットとしての成果物や社内の体制、専門工事会社との体制など今後に向けた話も行ってきた。 戸田建設株式会社 建築本部BIM-CM室 北川 剛司

建設ITガイド 2017 特集2「BIMによる生産性向上」  |