書籍版「建設ITガイド」に掲載した特集記事のバックナンバーです。

BIMモデルの維持管理での利活用

|

2020年8月3日

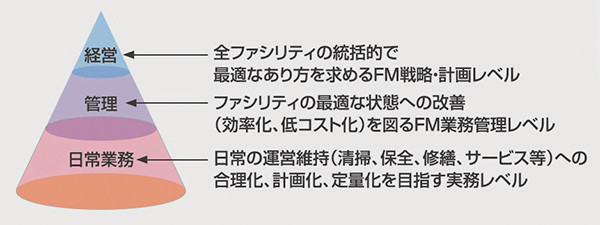

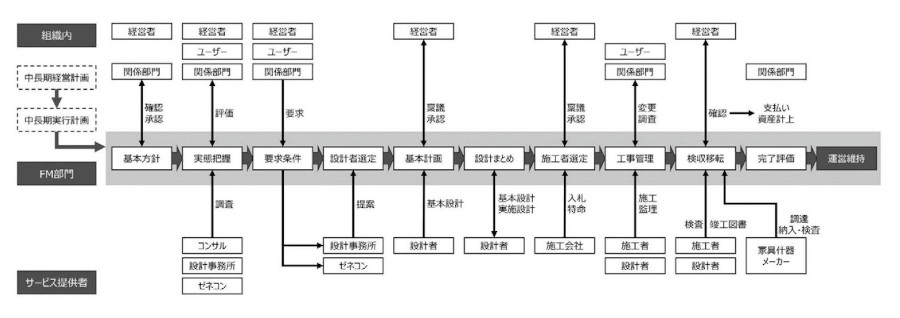

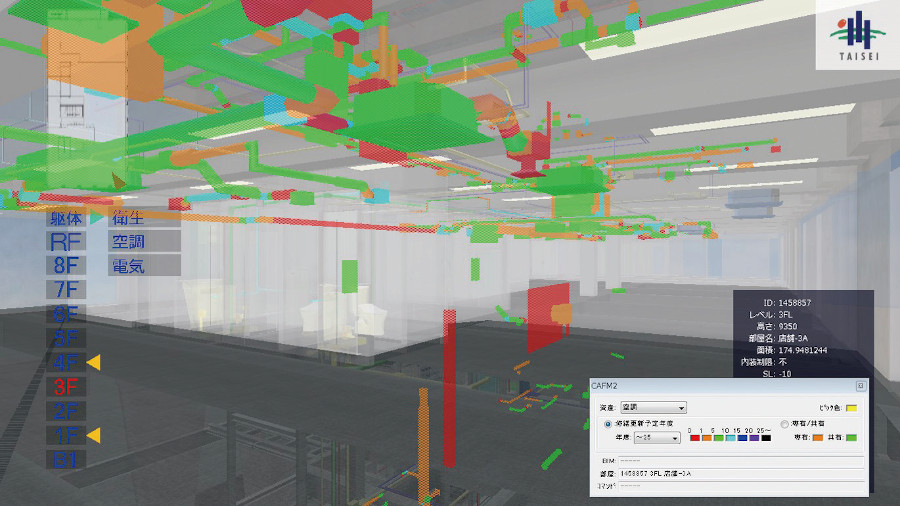

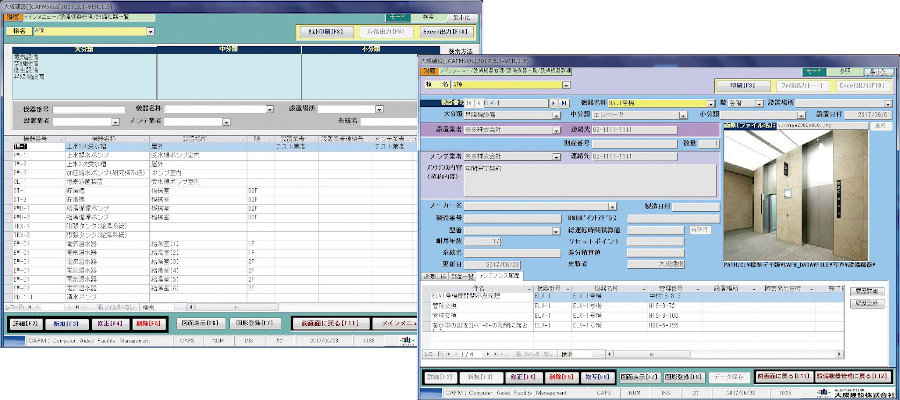

はじめに日本ファシリティマネジメント協会(JFMA)のBIM・FM研究部会は2012年9月に発足し、「BIM・FMガイドライン」の策定と新たなビジネスモデルの構築を目標に活動している。JFMAは、ファシリティマネジメント(FM)を「企業・団体等が組織活動のために、施設とその環境を総合的に企画、管理、活用する経営活動」と定義し、「ファシリティ(土地、建物、構築物、設備等)すべてを経営にとって最適な状態(コスト最小、効果最大)で保有し、賃借し、使用し、運営し、維持するための総合的な経営活動」と説明している。FMは組織のファシリティに関する永続的な活動である(図-1)。建築に関するFMの起点は、建築をつくるかどうかを判断する段階であり、建築のライフサイクルもここから始まると考えている。 ファシリティマネジメントのためのBIMガイドラインJFMAのBIM・FM研究部会が活動を始めた頃は、FMや建築の運用に関わる人たちにとって”BIM”という言葉自体が馴染みのないものであった。まず”BIM”という単語と考え方を広めることから始める必要があると考え、2015年4月に「ファシリティマネジャーのためのBIM活用ガイドブック」を発行した。このガイドブックでは、BIMの解説と国内外の先進事例を紹介し、FMとBIMが連携する可能性を示したにすぎなかった。実際にFMでBIMを使ってみようと思っても、何をすればいいか、何から始めればいいかが分からないという声が寄せられるようになった。FMでBIMを利用しようと考える人たちには、具体的な手法を示す手引書が必要であった。 BIMが活用できるFM業務先に述べたようにFMの業務は多岐にわたる。ガイドラインでは、BIMが活躍できるFM業務として以下の8つの場面を挙げ、それぞれで必要なBIMモデルと情報、進め方、効果などを説明している。 ③ワークプレイスづくり・区画管理 ⑤中期修繕・改修計画 ⑦修繕対応 ⑧運用管理サービス 維持管理でBIMモデルを活用するための必要なことこの①~⑧の場面ごとに、ファシリティマネジャーが必要する情報は異なっている。単に設計段階や施工段階でBIMモデルを作成したからといって、それがそのまま全ての場面で利用可能なわけではない。設計を始める段階で、ファシリティマネジャーと設計者が維持管理でBIMモデルを使うことや、その際にどのようなBIMモデルと情報を必要としているかを共有しておく必要がある。また施工者を選定する段階では、そのことを施工者に伝えておかなければならない。建築の引き渡しと同時にBIMモデルも引き渡されることが理想である。そのためには、それが実現できるプロセスと関係者それぞれの役割を明確にし、文書化して合意しておく必要がある。それがBIM実行計画(BEP:BIM ExecutionPlan)と呼ばれている。 維持管理でBIMモデルを利活用する際の課題要求通りのBIMモデルを受け渡され、実際に維持管理でBIMモデルを利活用していく上で、いくつかの課題がある。維持管理の期間は長い。建築が解体されるまで続く。維持管理の期間が長期にわたるからこその課題もあり、現時点で解決できないものもある。 おわりにJFMAのBIM・FM研究部会が活動を開始してから7年半が経過した。この間に建築生産の現場では、徐々にではあるが着実にBIMが浸透している。一方、維持管理をはじめとした建築生産以外の分野では、BIMへの関心が高まってはいるものの、活用は進んでいない。また設計・施工段階においてもFMという視点でのBIMモデルの利活用も進んでいない。巷ではAIやIoTに注目が集まり、都市レベルではさまざまな試みが行われている。次は建築がフィールドになると考えている人は多い。BIMによる建築のデジタル情報は、建築においてAI、IoTを活用する際の基盤となる。企画・計画段階から建築生産、維持管理を含めた建築のライフサイクルにわたるFM視点でのBIMモデル活用が一般化し、建築が新たな価値創造の場となることを祈っている。 公益社団法人 日本ファシリティマネジメント協会 猪里 孝司

建設ITガイド 2020 特集2「建築BIMの”今”と”将来像”」  |

意匠設計から設備設計へ “i”をつなぐBIM設計とは

|

2020年7月28日

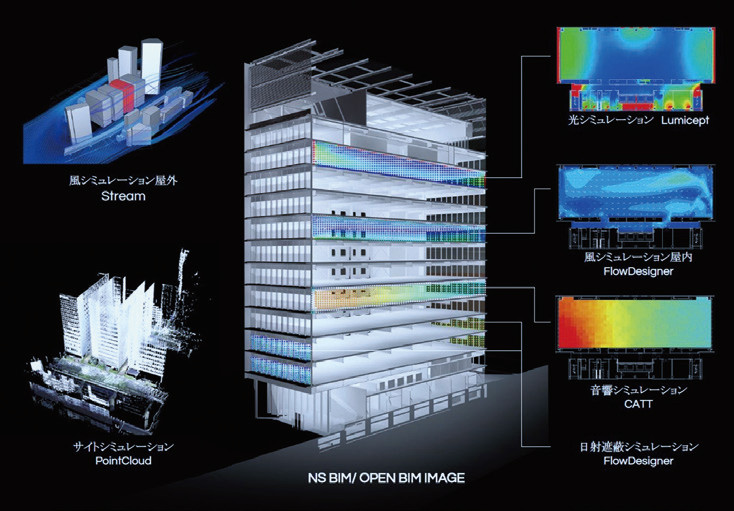

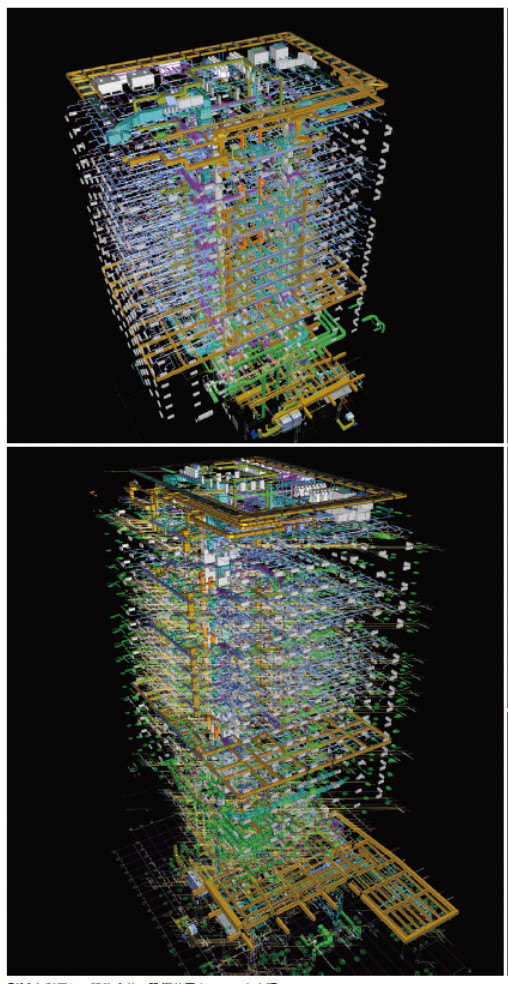

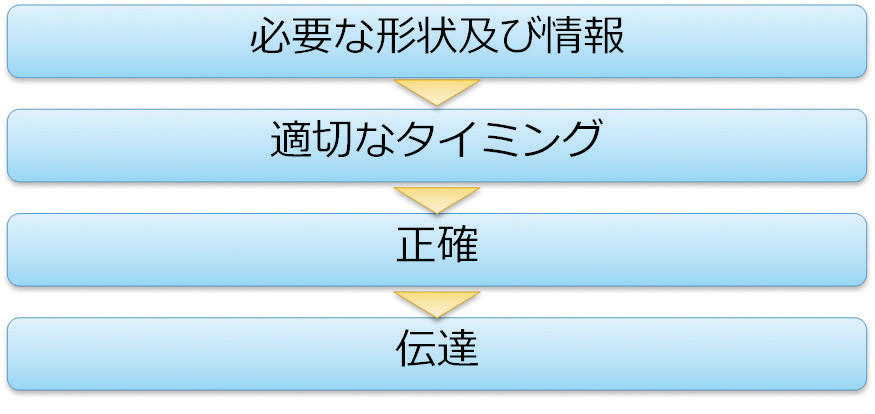

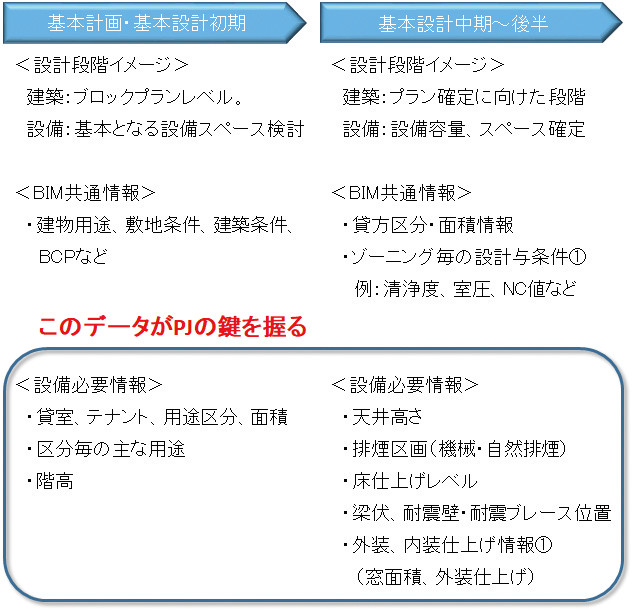

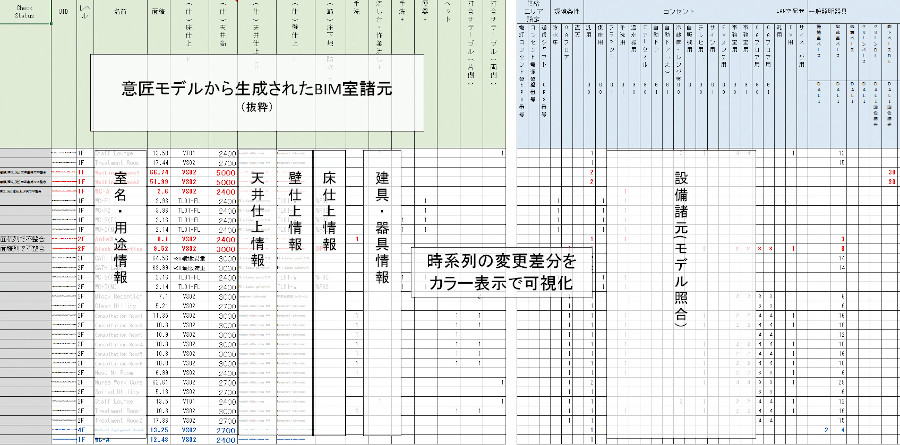

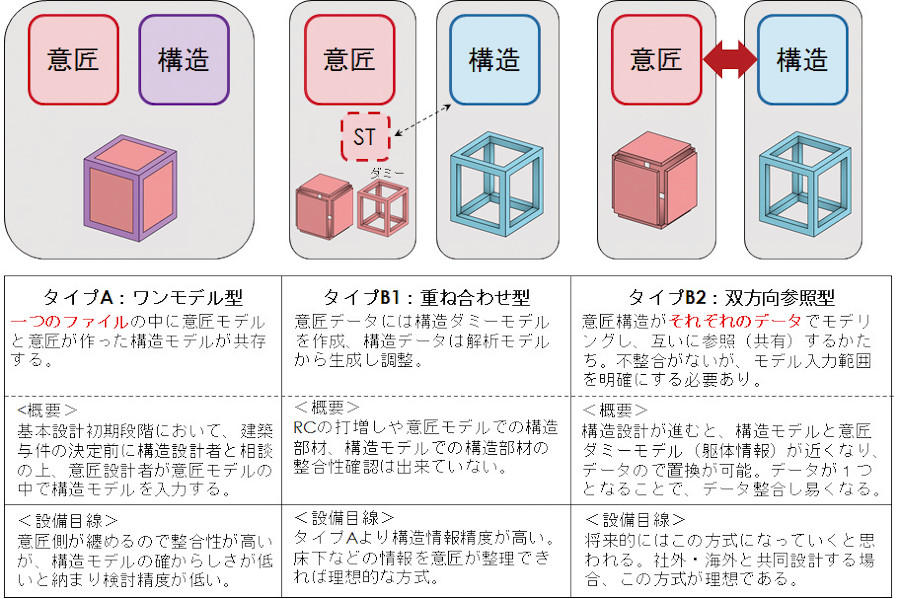

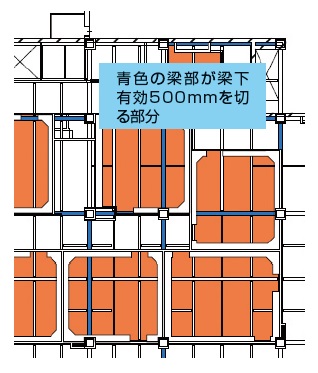

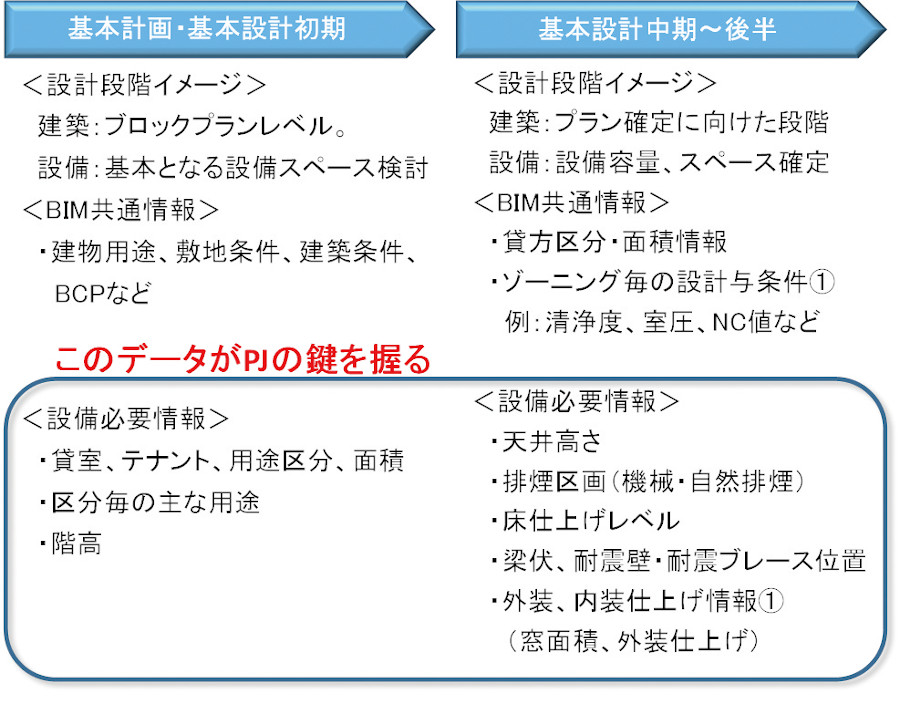

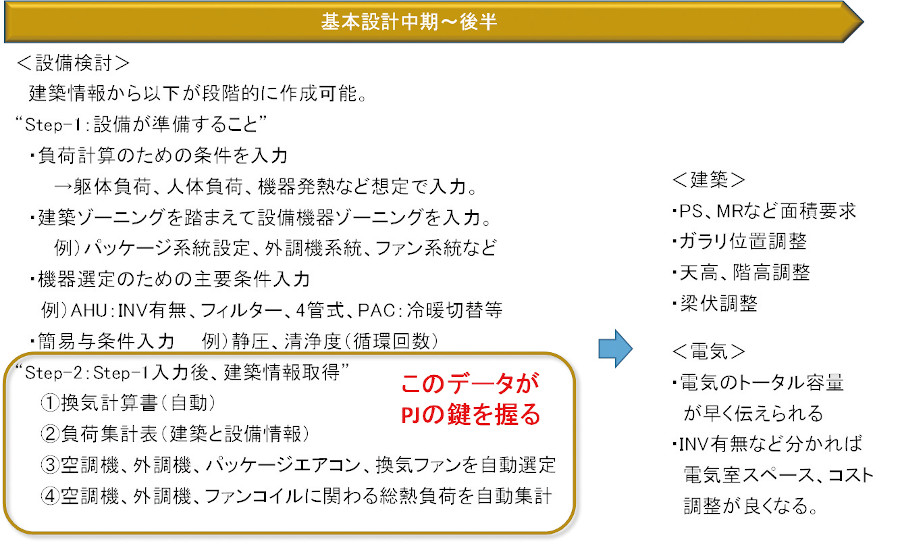

はじめに現状、各社においてBuilding Information Modeling(BIM)を用いて作図、シミュレーション、コストなどさまざまな用途に上手く活用する方法を模索している段階である(図-1、図-2)。 そもそも設計手順がBIMの課題?!日建設計だけの問題とは限らないが、これまでのBIMは、各部門内の狭い範囲で最適化を図ってきたといってもよい。部門ごとに適したBIMソフトを選択して使い続けることで、部門内の標準化を図り、それぞれのBIMソフトの特長を生かした効率的な設計を可能にしてきた。 一例を挙げると、基本設計作成段階では意匠がプランを作る際に機械室・シャフトなどの面積を整理する必要があるが、基本設計段階でその回答を出すには、階高、天高、梁伏、床下げレベルなどの情報を踏まえ、納まりなど検討し回答するが、入手できるものは一部BIMがあったとしても、多くは手書き図面などメモでの情報伝達といった2次元でのワークフローを踏襲した部門間の連携を行っている。さらにそうしたメモ書きの情報が出てくるのは基本設計中盤~後半になりがちであるが、設備が欲しいのは初期~中盤である(図-4)。 こうした現状を認識しつつ、意匠・構造・設備が密に連携できる総合設計事務所の強みをBIMと融合させられていない点が課題であった。 コンカレントエンジニアリングへ設計手順の在り方が課題とするなか、2019年以降のいくつかのプロジェクトではこの課題を乗り越えるような取り組みが進められるようになってきた。 Revitを使った「i」前項では、意匠・構造・設備が早い段階から連携するコンカレントエンジニアリングのツールとしてRevitを使った取り組み例を紹介したが、部門間連携の潤滑油としては非常に有効であったが、設備の作図ツールとしては一切使っていない。 (1)データ受領方法 a)タイプA b)タイプB1、B2 (2)データ連携による便利機能 この機能により、梁下500mmを切る場所は納まり上リスクがある場所と考え、BIMによる納まり対象場所が絞れるため、従来手書きで断面図を書いて検討に比べ、よりスピーディーに、効率的に納まり検討を行うことができた。 (3)データ連携を活用するには 「i」から技術計算へこれまで意匠・構造・設備がデータ連携を進めることを書いてきたが、みんなで苦労したけど、その先に設備は何をしたいのか?と聞かれることがあるが、答えは「技術計算」に尽きる。 おわりに今回紹介した病院におけるBIM取り組み事例は、これまで多くのBIM取り組み紹介では作図という視点が多かったが本稿では作図については紹介していない。私自身3次元による作図は10年以上前から取り組んできたが、ずっと感じていたのは、BIMによる恩恵が大きいのは作図より情報、すなわち「i」をコントロールすることではないかと。 株式会社 日建設計 エンジニアリング部門 設備設計グループ 浅川 卓也

吉永 修

建設ITガイド 2020 特集2「建築BIMの”今”と”将来像”」  |

地方自治体におけるi-Construction・BIM/CIM事例 -3次元点群データの収集・利活用の取り組み-

|

2020年6月29日

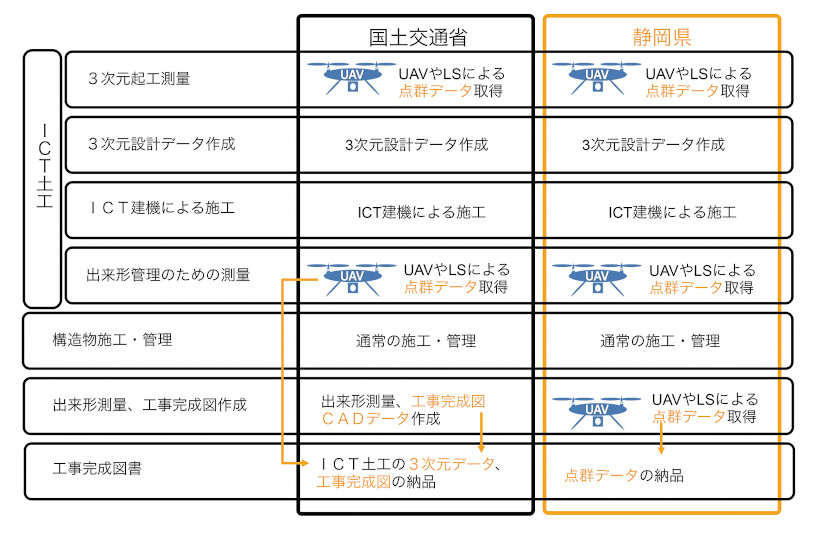

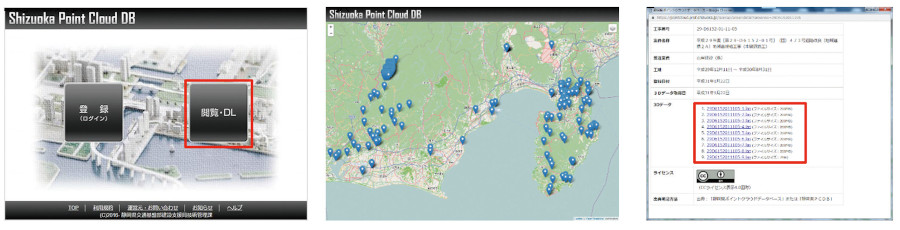

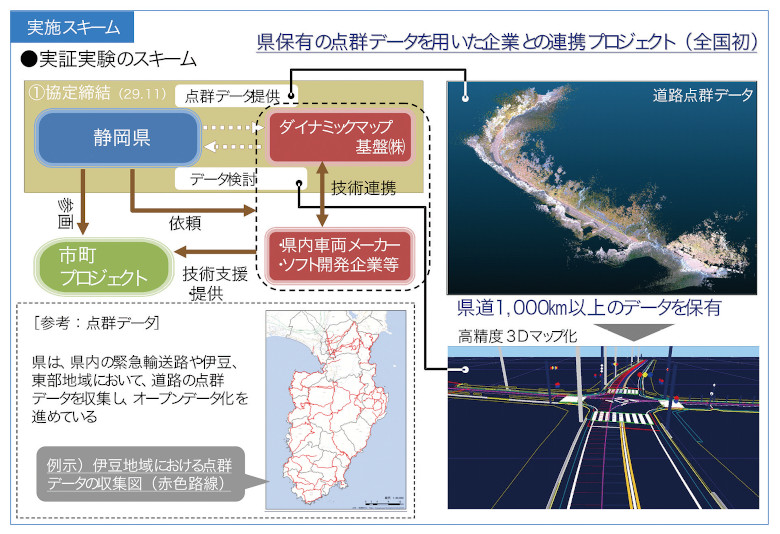

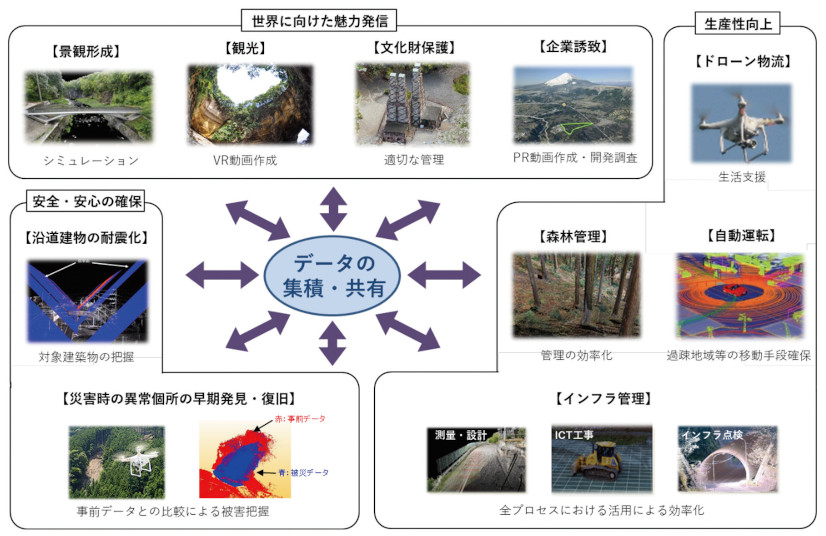

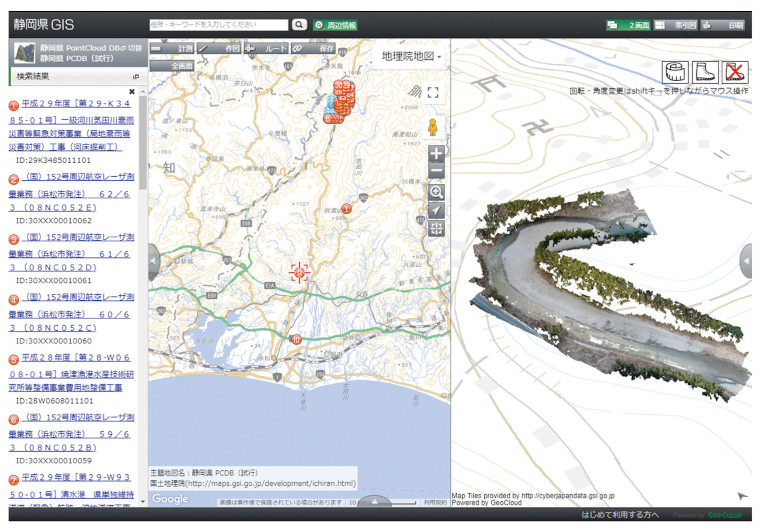

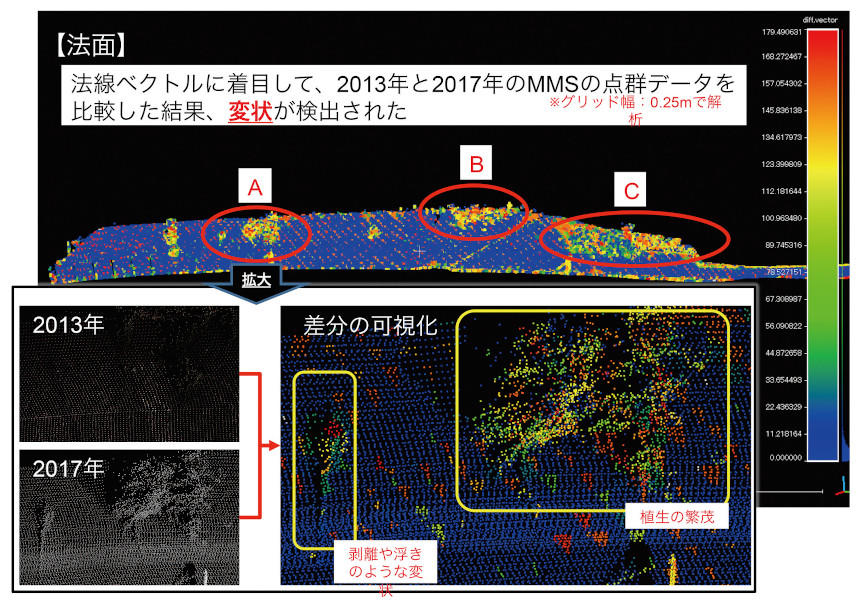

はじめに本県では、 国土交通省が推進するi-Constructionの取り組みを受けて、平成28年度に、トップランナー施策として位置付けられたICT活用工事の試行を開始し、これを契機に3次元点群データの収集・利活用を積極的に進めています。 静岡県3次元データ保管管理システム本県では、ICT活用工事の試行導入に際して、施工の各プロセスにおいて3次元データを活用することに着目し、従来の工事完成図に相当するデータとして、出来形管理の3次元計測とは別に工事完成時に3次元計測を実施し、3次元点群データを納品することを求めることとしました(図-1)。 ICT活用工事の実施に当たっては、i-Constructionの取り組みの開始時に国土交通省の電子納品要領において、電子媒体としてBlu-rayでの納品が採用されましたが、本県職員が利用する端末では、Blu-rayに対応したドライブが装備されていないため、大容量データを納品するためには別の手法が必要となりました。また、既存の電子納品・保管管理システムは、庁内利用を前提としており、施設の維持管理や災害時の状況把握など迅速にデータ提供ができないことが課題となることが想定されました。 そこで、3次元データの収集・利活用の推進を図るため、インターネット経由でクラウド上に3次元データを登録・公開する「静岡県3次元データ保管管理システム(Shizuoka PointCloud DB)」(以下、「PCDB」という)を構築し、平成29年3月に試行運用を開始しました(図-2)。 ①PCDBにアクセスし、「閲覧・DL」を選択 ②DLする箇所のピンを選択 ③データを選択しDL このシステムを用いてICT活用工事を実施する場合には、工事完成時の3次元計測のデータのオンライン納品を行う運用としています。また、全国に先駆けて3次元点群データのオープンデータサイトとして公開し、登録データは、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際パブリックライセンス(CCBY4.0)により誰でも二次利用することが可能です。 しずおか自動運転ShowCASEプロジェクト路線バス利用者の減少傾向が続く中、県内のバス事業者においては、運転手の約5割が50歳以上であり、人件費などの費用の増大、運転手不足が深刻な状況です。また、バス路線の約4割が行政の財政負担により運行しており、県内の公共交通の維持、地域の生活交通手段の確保が喫緊の課題となっています。 スマートガーデンカントリー“ふじのくに”の形成に向けて本県においても、他の地方と同様に人口減少や少子高齢化が進み、担い手不足など社会的課題が顕在化しています。これらを解決するためには、近年目覚ましく進展しているAIやロボットなどの先端技術を積極的に導入することが必要となります。 モデル事業では、エリア全域でベースとなる面的な3次元点群データを航空レーザ測量により全域のデータを取得する予定です。 具体的な利活用の取り組みのひとつとして、施設管理の効率化・高度化を図るためには、3次元点群データの特性を活かした手法が有効であると考えられます。そこで、点群データを活用した施設の維持管理について、今年度より大阪経済大学 中村健二教授、法政大学 今井龍一准教授、摂南大学 塚田義典講師、関西大学 田中成典教授、株式会社日本インシーク、日本工営株式会社と共同研究を開始しました。 おわりに3次元点群データの収集・利活用は、本県の取り組みのほか、さまざまな検討が行われているところですが、現在発展途上であり、標準化に向けては、多くの方々のお力添えが必要であると考えています。このため、これまでに取り組みを実施している産学官の連携に加えて、今後も多業種の民間企業の参画を促進するとともに、国土交通省や国土地理院などのご指導、ご支援をいただきながら、積極的に取り組みの拡大を図ってまいります。 静岡県 交通基盤部 建設支援局 建設技術企画課

建設ITガイド 2020 特集1「i-Construction×BIM/CIM」  |

東北地方整備局におけるBIM/CIMの取り組みについての紹介

|

2020年6月26日

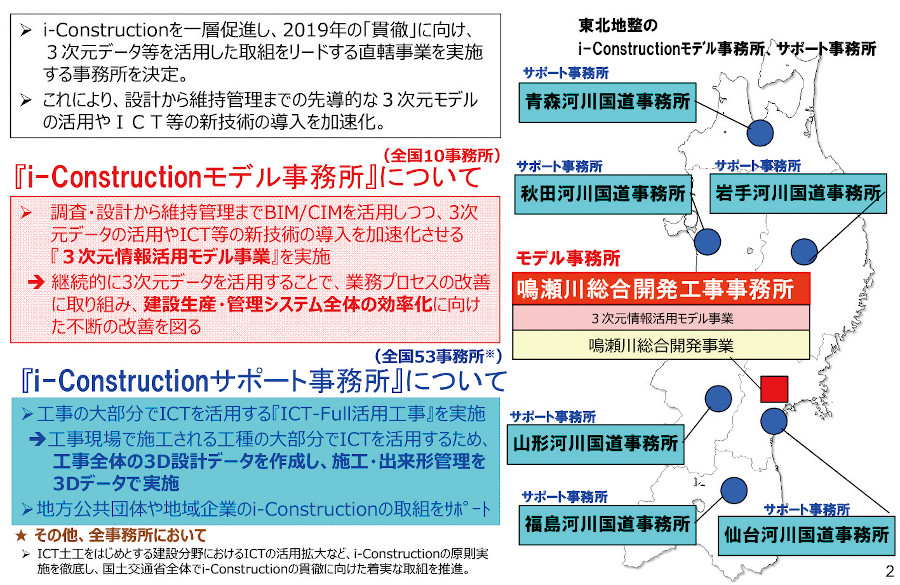

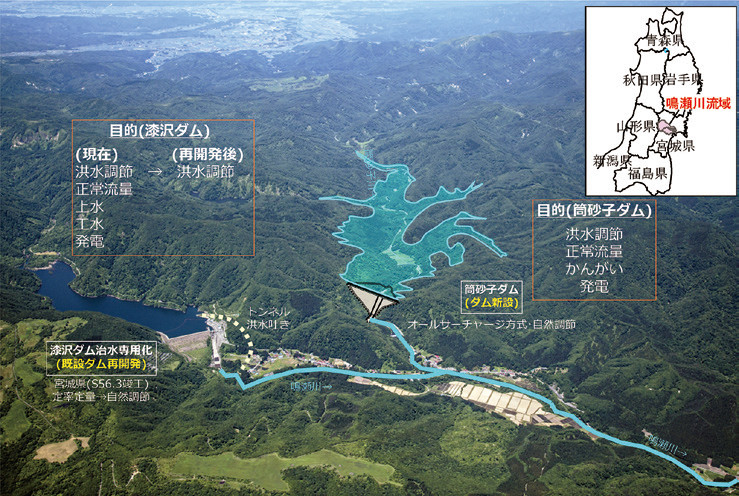

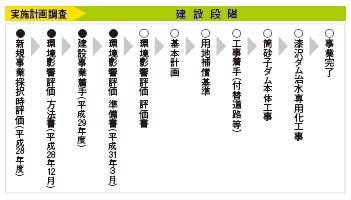

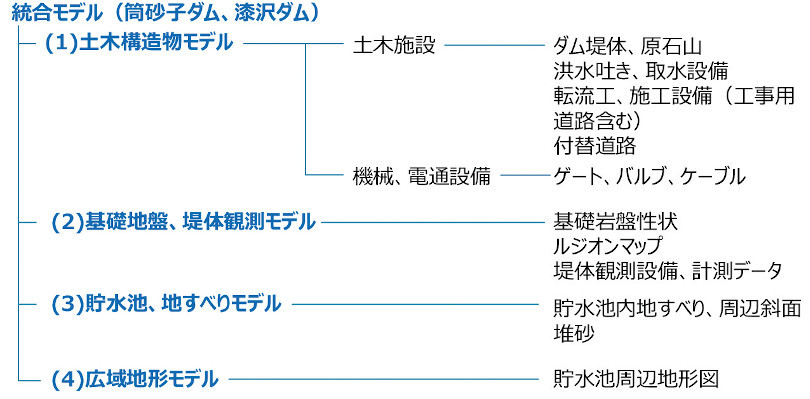

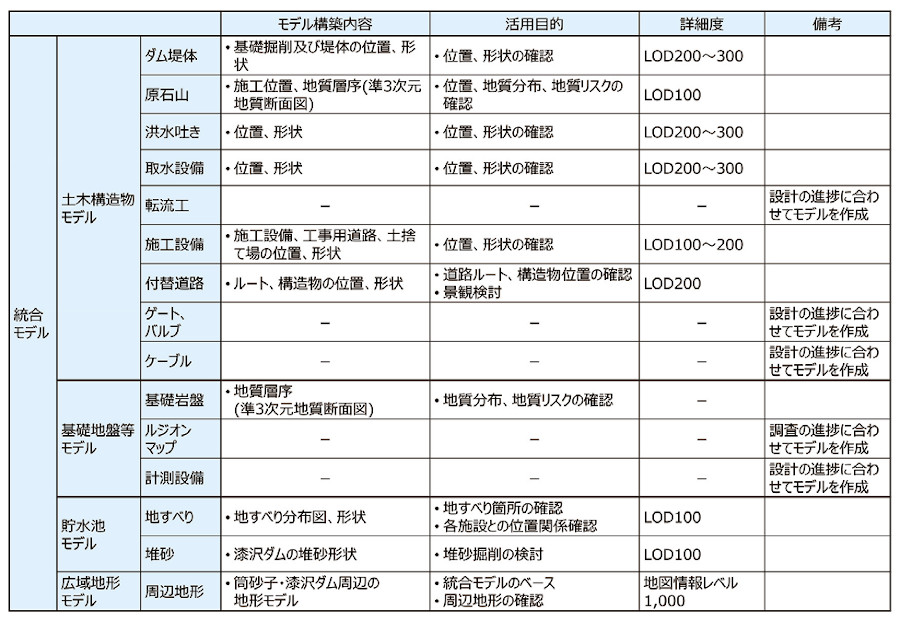

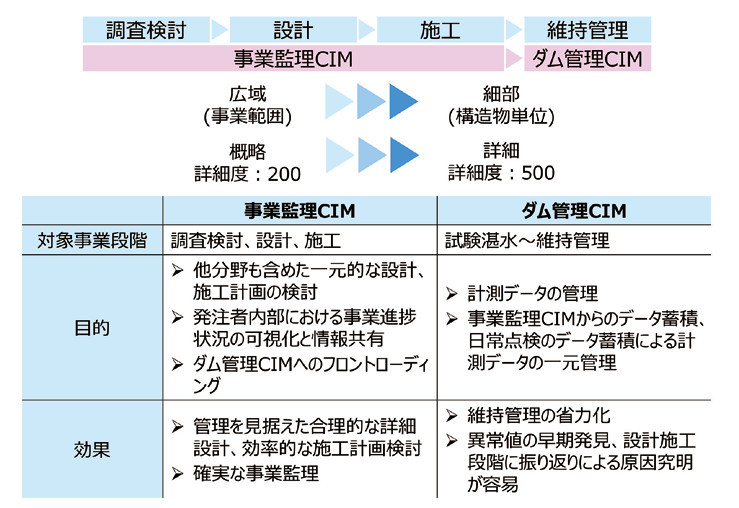

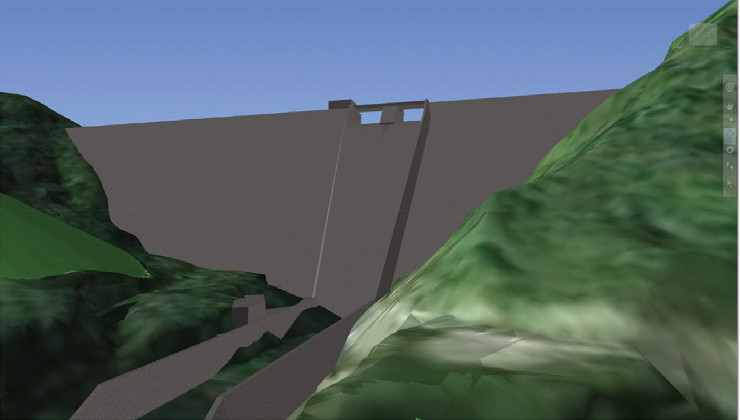

東北地方整備局におけるBIM/CIMの取り組みについて東北地方整備局におけるBIM/CIMの取り組みは、全国と歩調を合わせ平成24年度から開始し、平成28年度末の「CIM導入ガイドライン」策定を契機に新基準に従った取り組みを積極的に進め、平成30年度は設計業務、工事合わせて39件で活用を行ったところである。 また昨年度末に全国一斉に設定された「i-Constructionモデル事務所(3次元情報活用事業)」「i-Constructionサポート事務所」であるが、東北地方整備局では以下の通り設定した(図-3)。 鳴瀬川総合開発事業におけるBIM/CIM活用方針(案)東北地方整備局が「i-Constructionモデル事務所(3次元情報活用事業)」に設定した「鳴瀬川総合開発事業」は、鳴瀬川流域の治水安全度向上、流水の正常な機能の維持、かんがい用水の補給、発電を目的とする多目的ダム建設事業であり、一級河川鳴瀬川の支川筒砂子川に筒砂子ダム(台形CSGダム)を新たに建設し、併せて、鳴瀬川本川の既設漆沢ダム(S56.3 竣工・中央コア型ロックフィルダム・現宮城県管理)を再開発により治水専用化するものである。

BIM/CIM活用上の課題受発注者から聞こえてくる疑問や課題等には主に次のようなものがある。 BIM/CIM活用の今後について「生産性革命のエンジン」と称されるBIM/CIMの活用は、i-Construction推進の眼目であり、BIM/CIMの契約図書化等の試行が始まろうという現段階では、早々に受発注者ともその取扱いを経験し、習熟していく必要があると考える。 国土交通省 東北地方整備局 技術管理課

建設ITガイド 2020 特集1「i-Construction×BIM/CIM」  |

国土交通省におけるBIM/CIMの普及・促進の取り組み

|

2020年6月4日

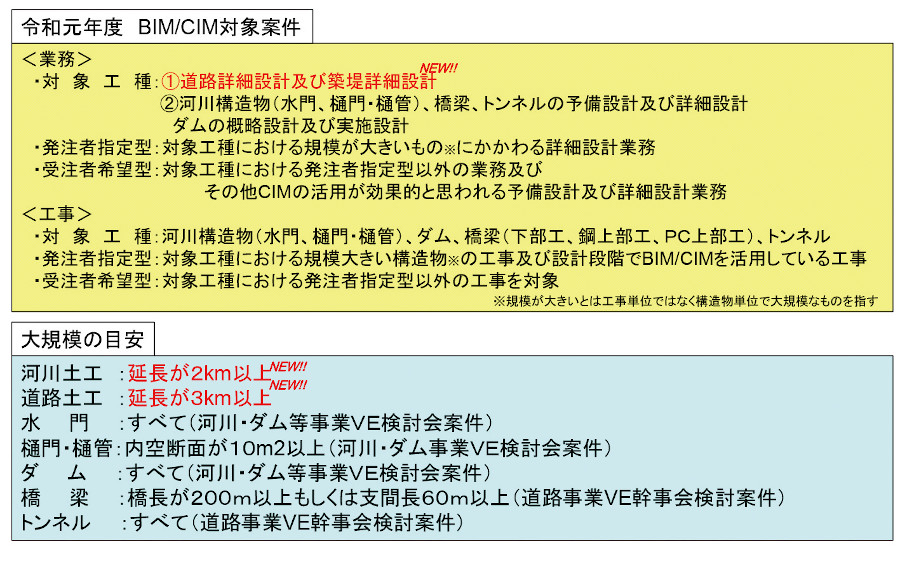

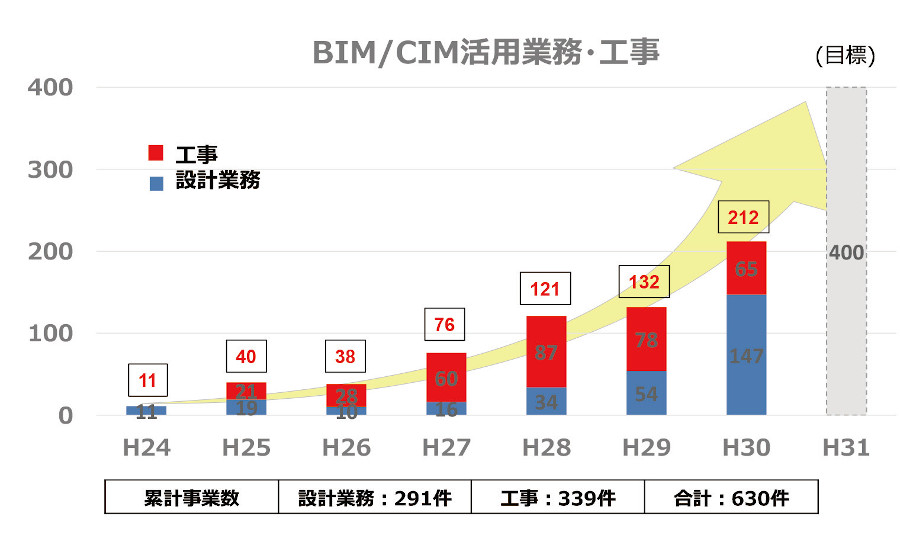

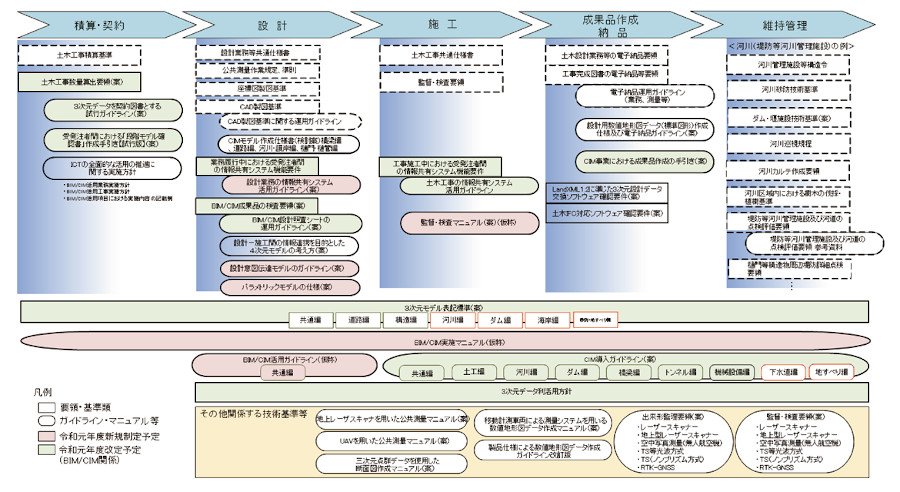

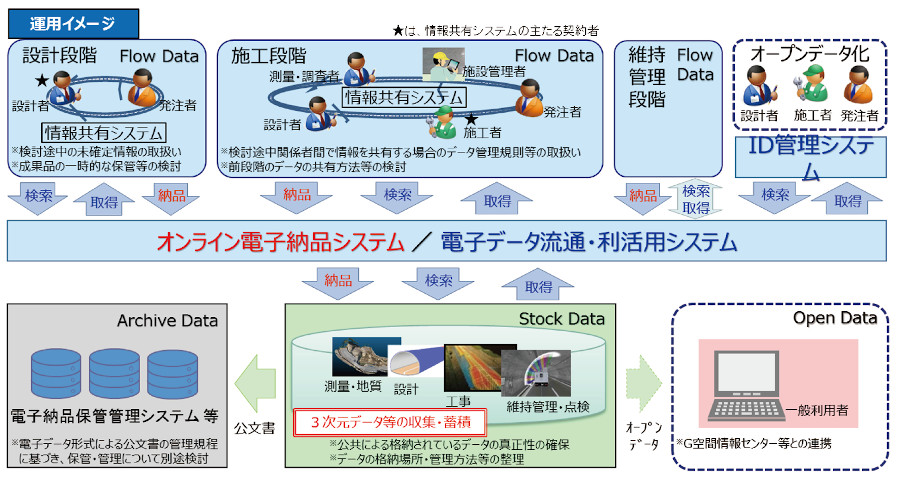

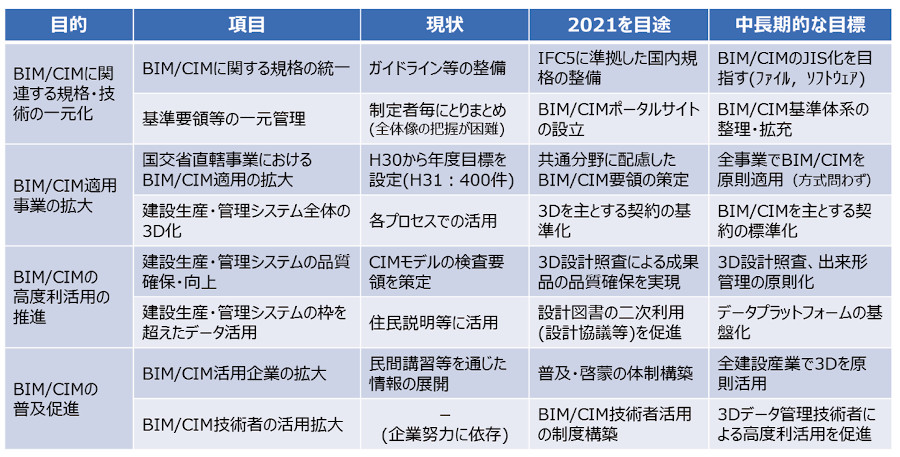

はじめにBIM/CIMの導入には、設計品質の確保や効率的な施工計画に基づく人材・資材の最適配置、最新技術の導入による監督・検査の効率化等が期待されています。また、建設全体を見通した施工計画、管理などコンカレントエンジニアリング、フロントローディングの考え方を実践していくことが可能となり、一連の建設生産・管理システムの品質確保並びに生産性の向上が可能となります。 BIM/CIMの実施状況国土交通省では、業務については2012年度から、工事については2013年度からBIM/CIMの試行を進めており、これまで、設計業務で291件、工事で339件の合計630件で実施しています(表-1)。

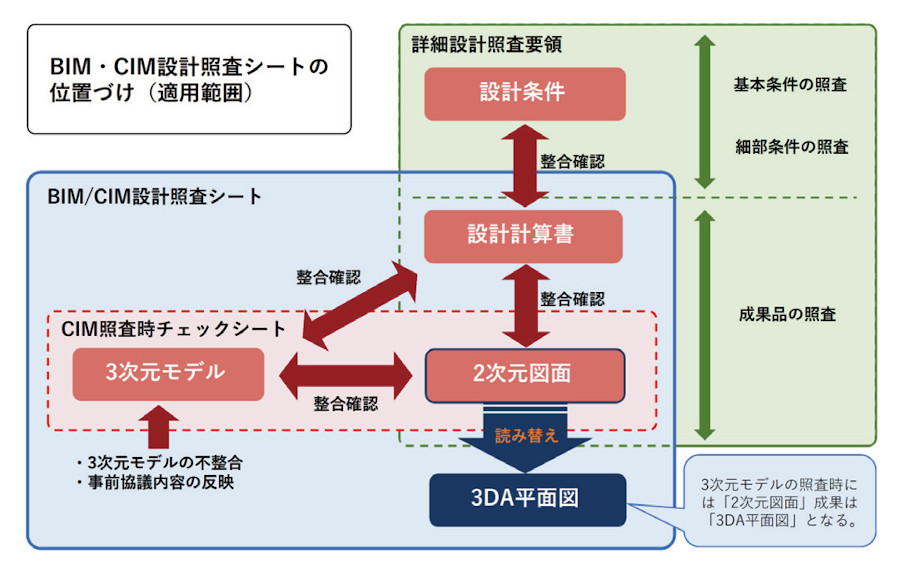

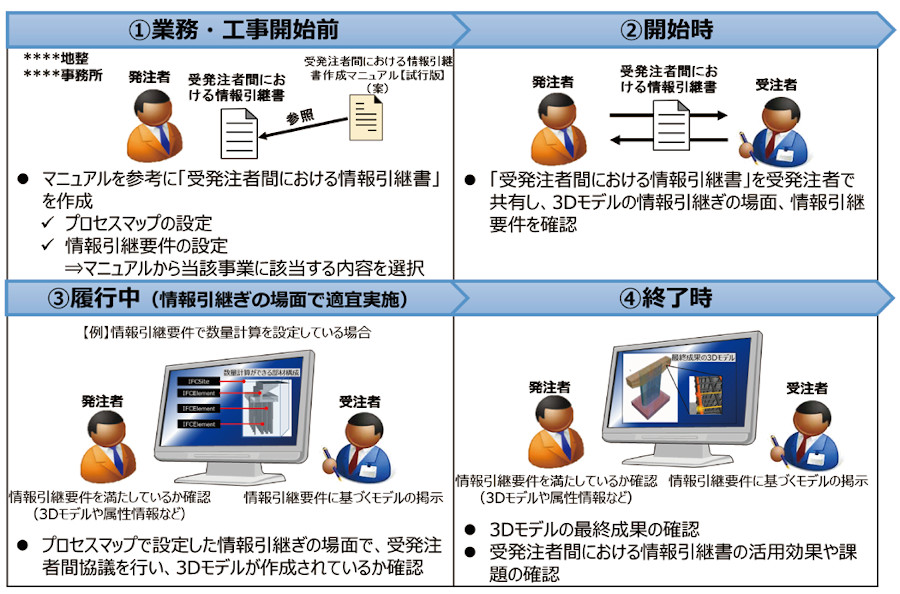

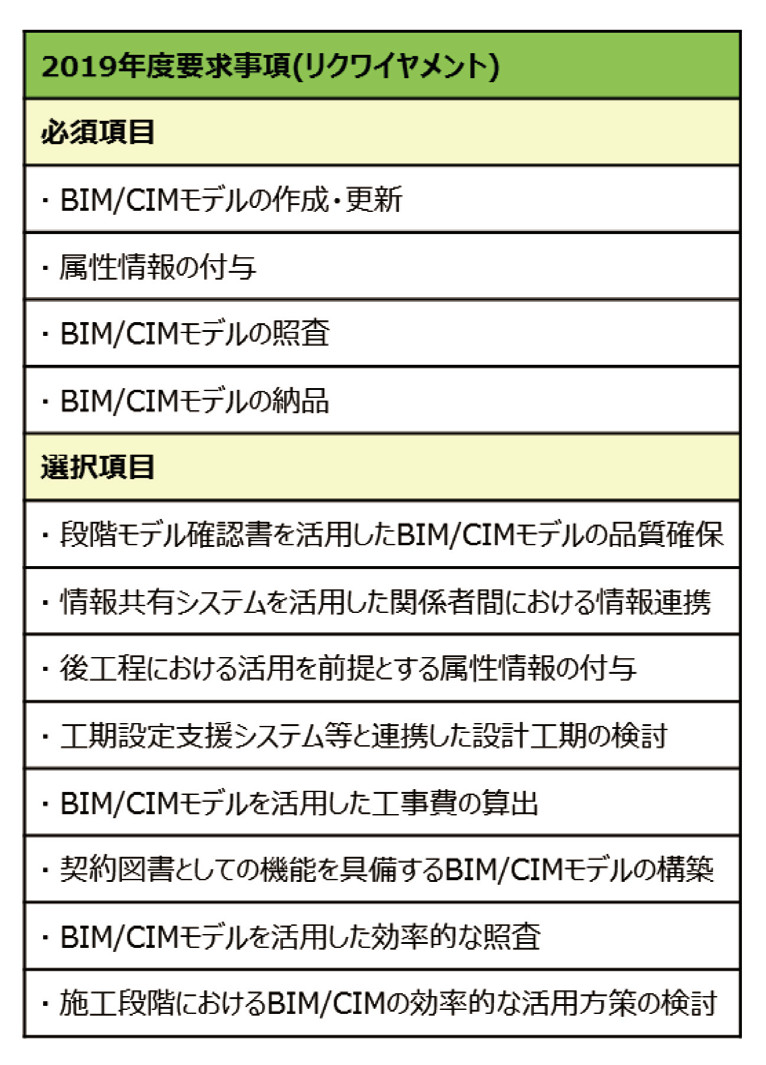

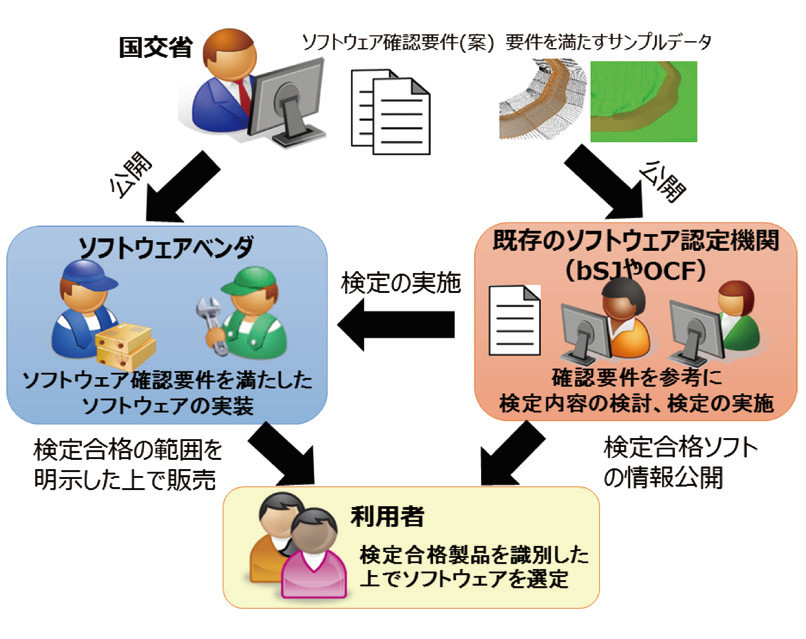

基準要領等の整備国土交通省では、BIM/CIMの効率的かつ効果的な活用に向け、基準・要領等の整備を進めています(表-2)。 (1)CIM導入ガイドライン(案) (5)BIM/CIM活用における「段階モデル確認書」作成マニュアル【試行版】(案) (6) 要求事項(リクワイヤメント) BIM/CIMを取り巻く環境の整備BIM/CIMをより効率的、効果的に活用していくためには、基準・要領等の整備を進めるだけでなく、それらを活用する環境についても整備していく必要があります。国土交通省では、BIM/CIM活用のための基準要領等だけでなく、データ交換等の環境整備も推進しています。  図-3 BIM/CIMポータルサイト【試行版】 (2)ソフトウェア確認要件 (3)情報共有システム機能要件 今後の取り組みについて国土交通省では、i-Constructionの普及拡大により、2025年までに建設現場の生産性2割向上を目指しています。特に、BIM/CIMを生産性革命のエンジンと位置付け、2017年に「3次元データ利活用方針」を策定し、建設生産・管理システム全体における3次元データの利活用に向けた取り組みを進めてきました。 おわりに建設現場の生産性向上を図るためには、3次元データ等の導入を国の直轄工事以外にも拡大していくことが必要です。このため、 i-Constructionサポート事務所を各都道府県に1事務所以上決定し、地方公共団体や地域企業における取組をサポートするための相談窓口を設置しました。 国土交通省 大臣官房 技術調査課 課長補佐 那須 大輔

建設ITガイド 2020 特集1「i-Construction×BIM/CIM」  |

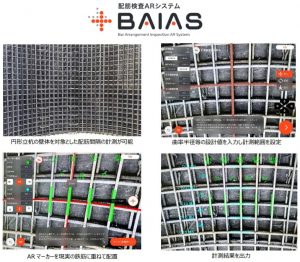

GRIFFY、配筋検査ARシステム「BAIASⓇ」 に新機能「円弧計測モード」を搭載

GRIFFY、配筋検査ARシステム「BAIASⓇ」 に新機能「円弧計測モード」を搭載