書籍版「建設ITガイド」に掲載した特集記事のバックナンバーです。

北海道開発局におけるBIM/CIMの取り組み

|

2022年11月1日

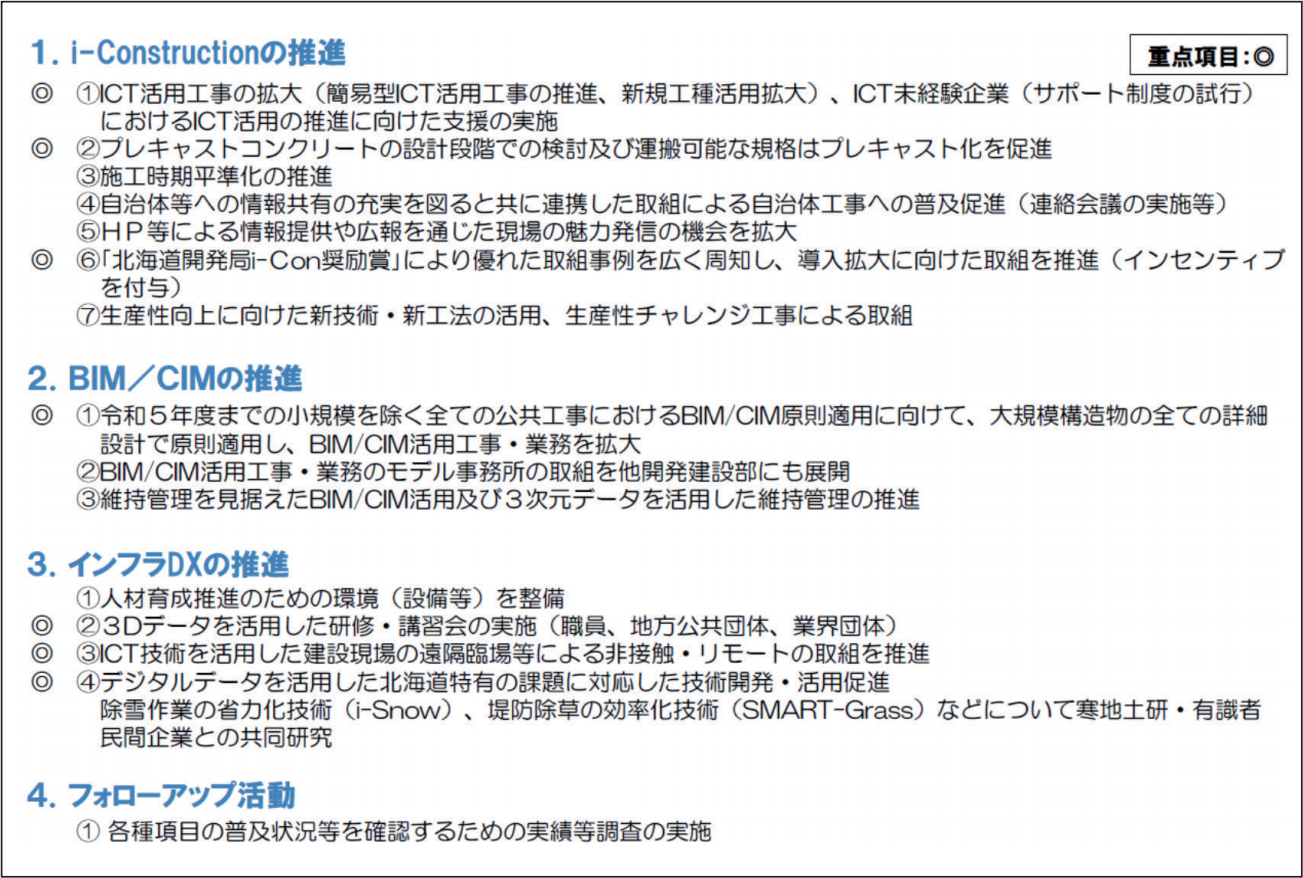

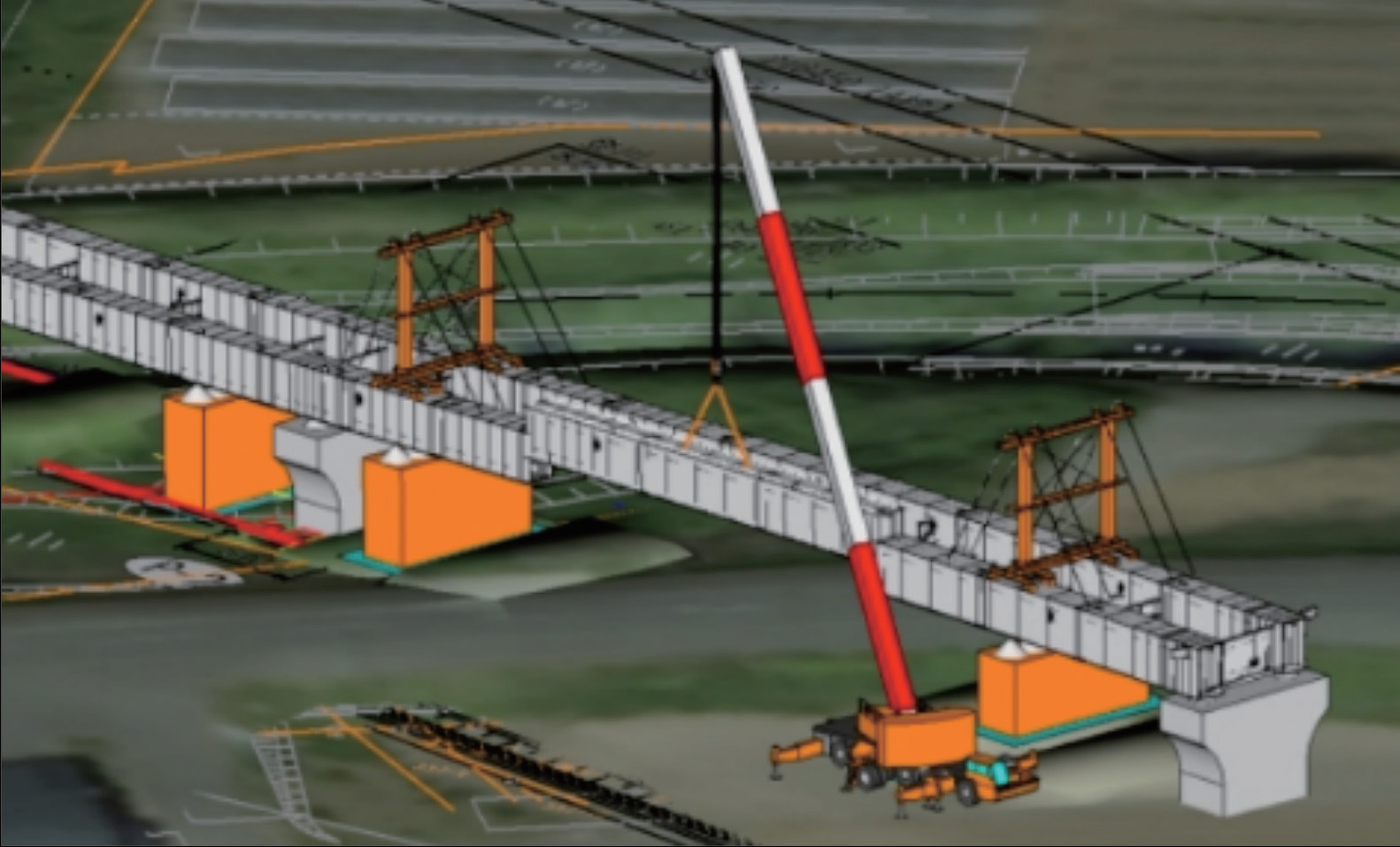

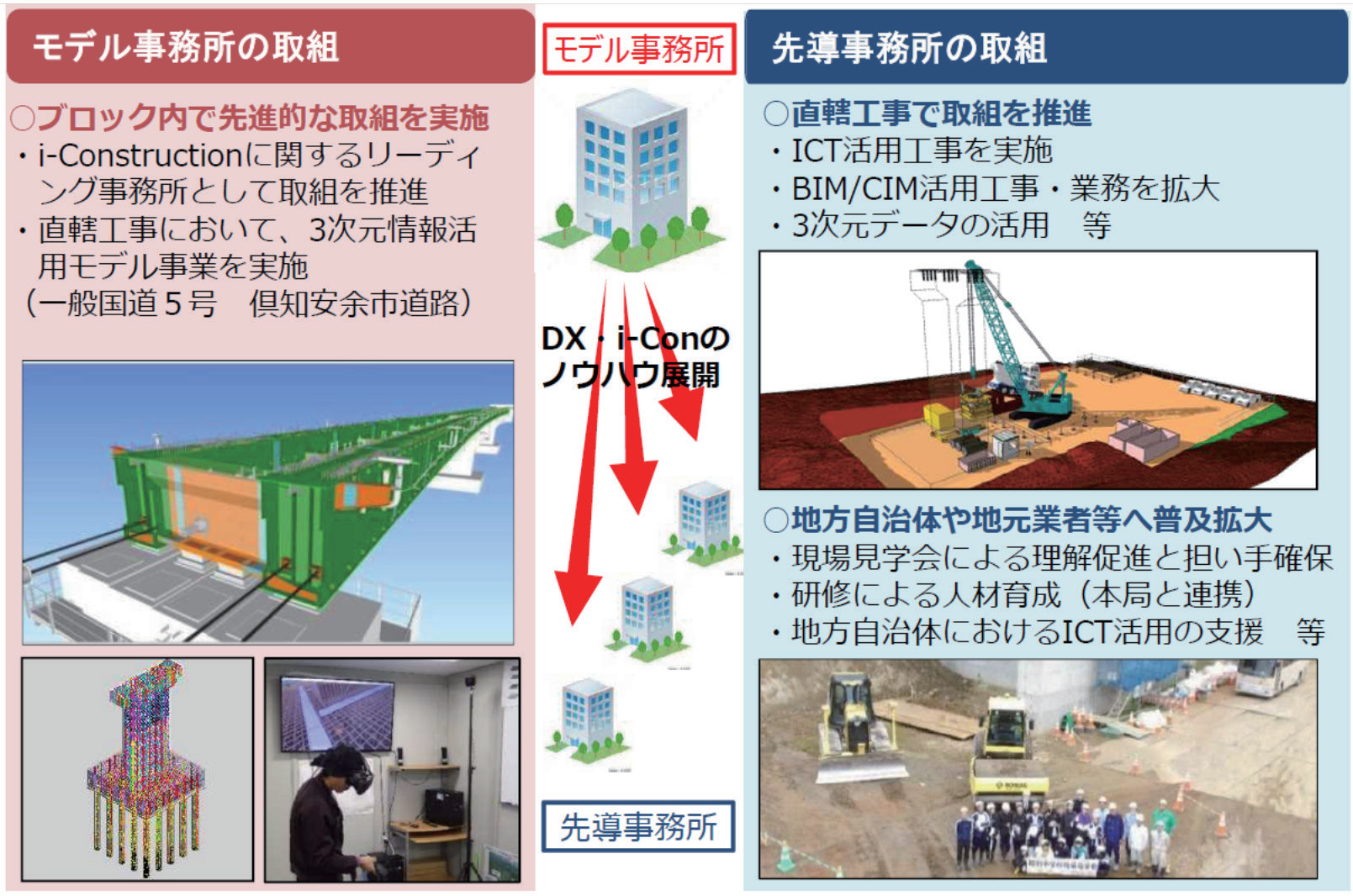

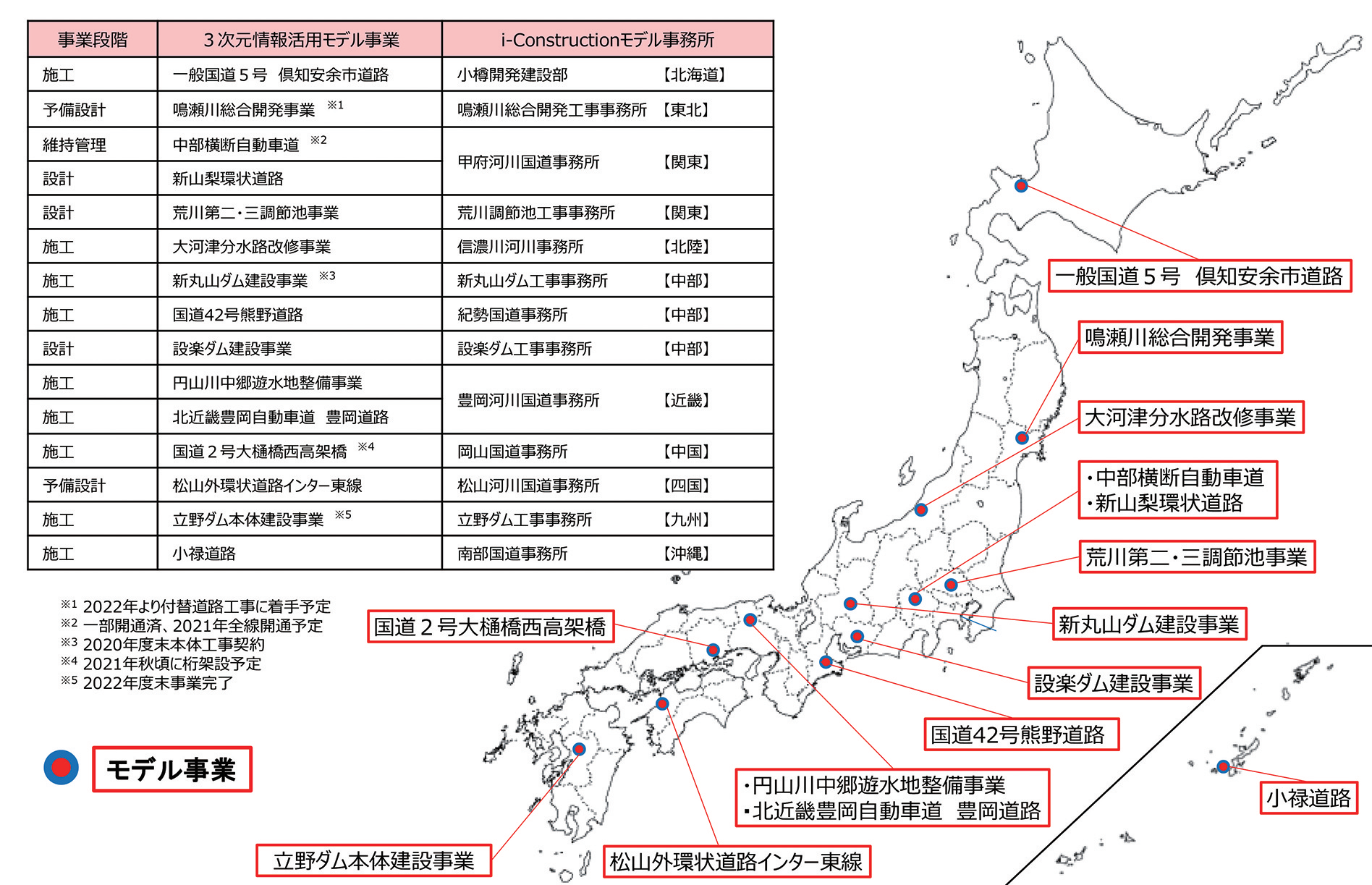

はじめに地域の産業・暮らしや生産空間の維持などに不可欠なインフラ整備のみならず、激甚化・頻発化する災害への対応などを担う建設業の役割は極めて重要であり、地域の守り手としての期待も増している。 北海道開発局におけるBIM/CIMの取り組み北海道開発局では、地域を支える建設業の健全な発展を後押しし、建設業などの働き方改革の実現と建設現場の生産性向上に向けた取り組みを行うため、「北海道開発局建設業等の働き方改革実施方針」を策定している。 (1)令和3年度 北海道開発局建設業の働き方改革実施方針の策定「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」、「新・担い手3法」などを踏まえ、北海道開発局では働き方改革および生産性向上を推進する取り組みを実施している。 (2)令和3年度北海道開発局インフラDX・i-ConstructionアクションプランインフラDX・i-Construction推進にあたり、アクションプランを策定し、「i-Constructionの推進」、「BIM/CIMの推進」、「インフラDXの推進」、「フォローアップ活動」について、具体的な取り組み項目を設定している(図-1)。 (3)i-Constructionモデル事務所での取り組み北海道開発局では小樽開発建設部(小樽道路事務所)が、i-Constructionの取り組みを先導する「i-Constructionモデル事務所」となっており、一般国道5号倶知安余市道路について、調査・設計から維持管理までBIM/CIMを活用しつつ、3次元データの活用やICTなどの新技術の導入を加速化させる『3次元情報活用モデル事業』を実施し、集中的かつ継続的に3次元データを利活用することで、事業の効率化を目指している(図-2)。 (4)北海道開発局インフラDX・i-Construction先導事務所の設置令和3年度のアクションプランの取り組みのひとつである「BIM/CIM活用工事・業務のモデル事務所の取組を他開発建設部にも展開」を推進するため、各開発建設部に「インフラDX・i-Construction先導事務所」を設置し、「i-Constructionモデル事務所」である小樽開発建設部(小樽道路事務所)のノウハウを全道に展開する取り組みを令和3年8月に開始した(図-4)。 (5)講習会や研修の取り組み人材育成推進や地方公共団体・民間企業への情報共有を図るため、講習会や研修、セミナーなどを開催し、北海道開発局職員、地方公共団体職員、民間企業担当者を対象として、インフラDX・i-Construction・BIM/CIMの取り組みなどについて説明を行っている。 おわりに北海道開発局では、地域を支える建設業の健全な発展を後押しするため、建設業などの働き方改革の実現と、建設現場の生産性向上に向け、引き続きBIM/CIM活用に関する取り組みを推進していく。 国土交通省 北海道開発局 事業振興部 技術管理課

建設ITガイド 2022 特集1 建設DX、BIM/CIM  |

BIMデータで積算できるのか?-BIM-積算のデータ連携について-

|

2022年10月24日

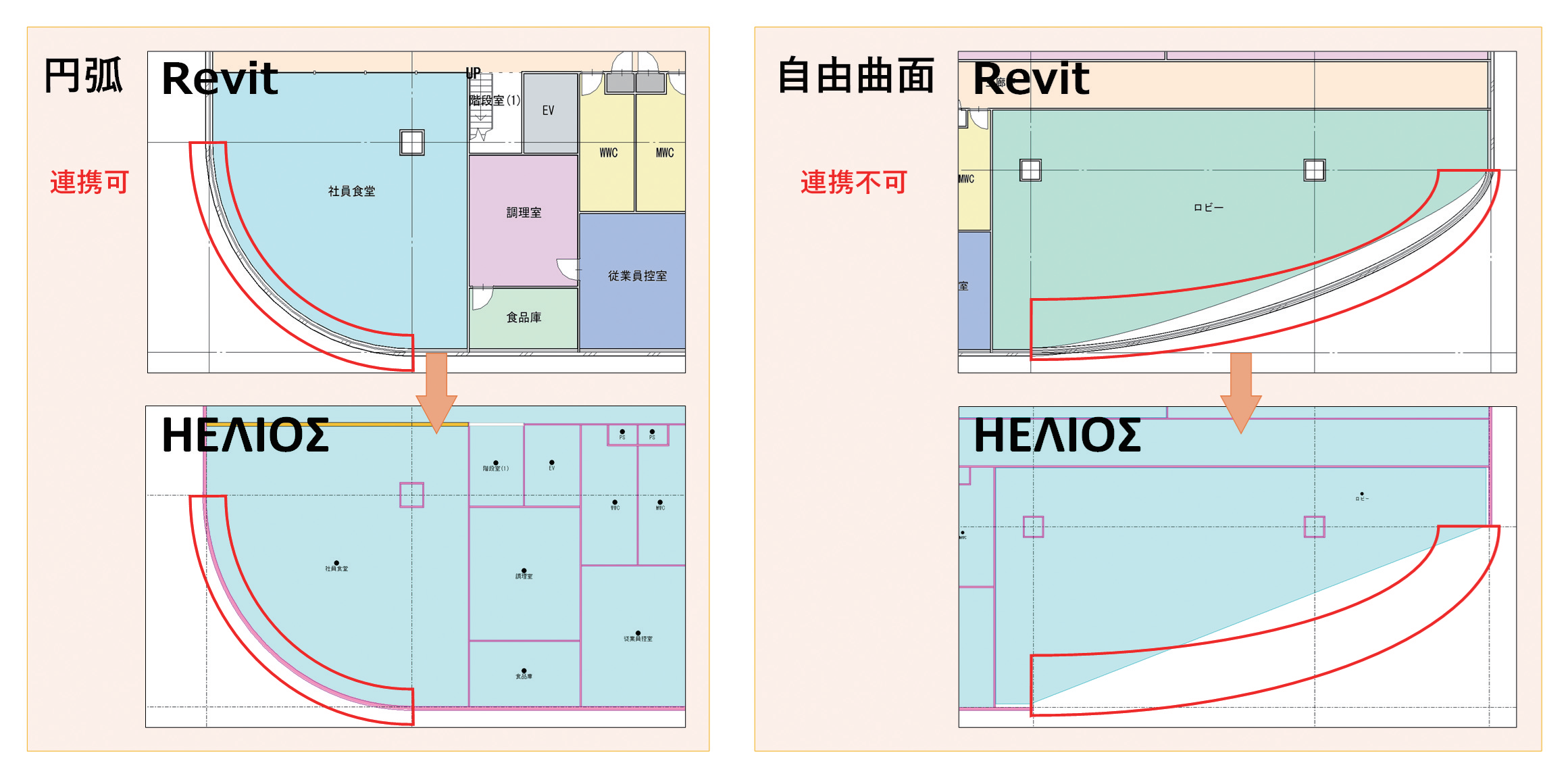

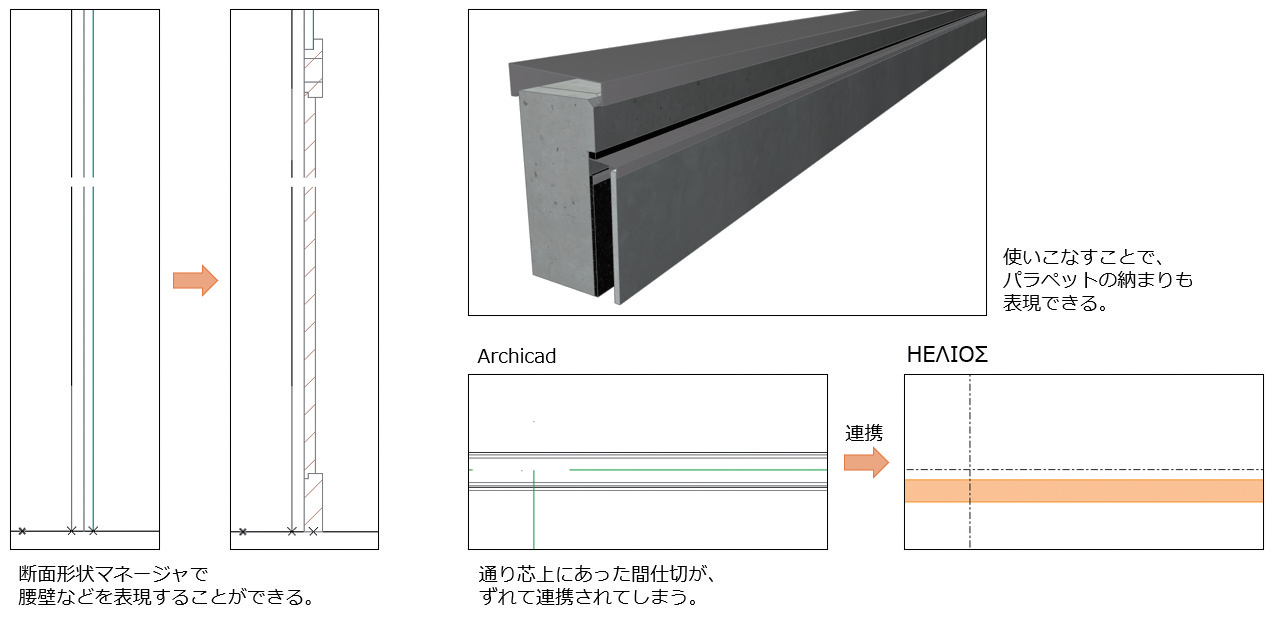

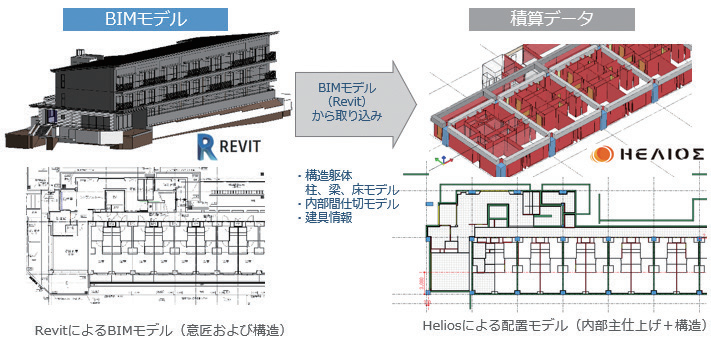

はじめに建築の業界で、BIMが普及してきたように感じる昨今ですので、実際に基本計画や、基本設計でBIMを使用して積算までを行えるような仕組みを構築している企業もあるかと思います。 データ連携まず従来、建築積算を行うには建築数量積算基準にのっとった数量の算出が必要となり、その作業に特化したものが積算ソフトです。 実例(1)Revitモデルまずは、Revitで作成された延べ床面積が約6,000m²、4階建ての庁舎を実例としてご紹介します。

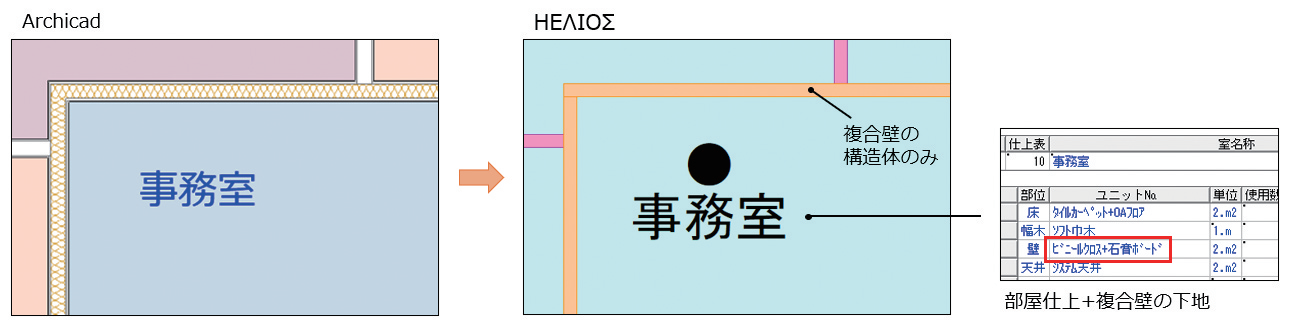

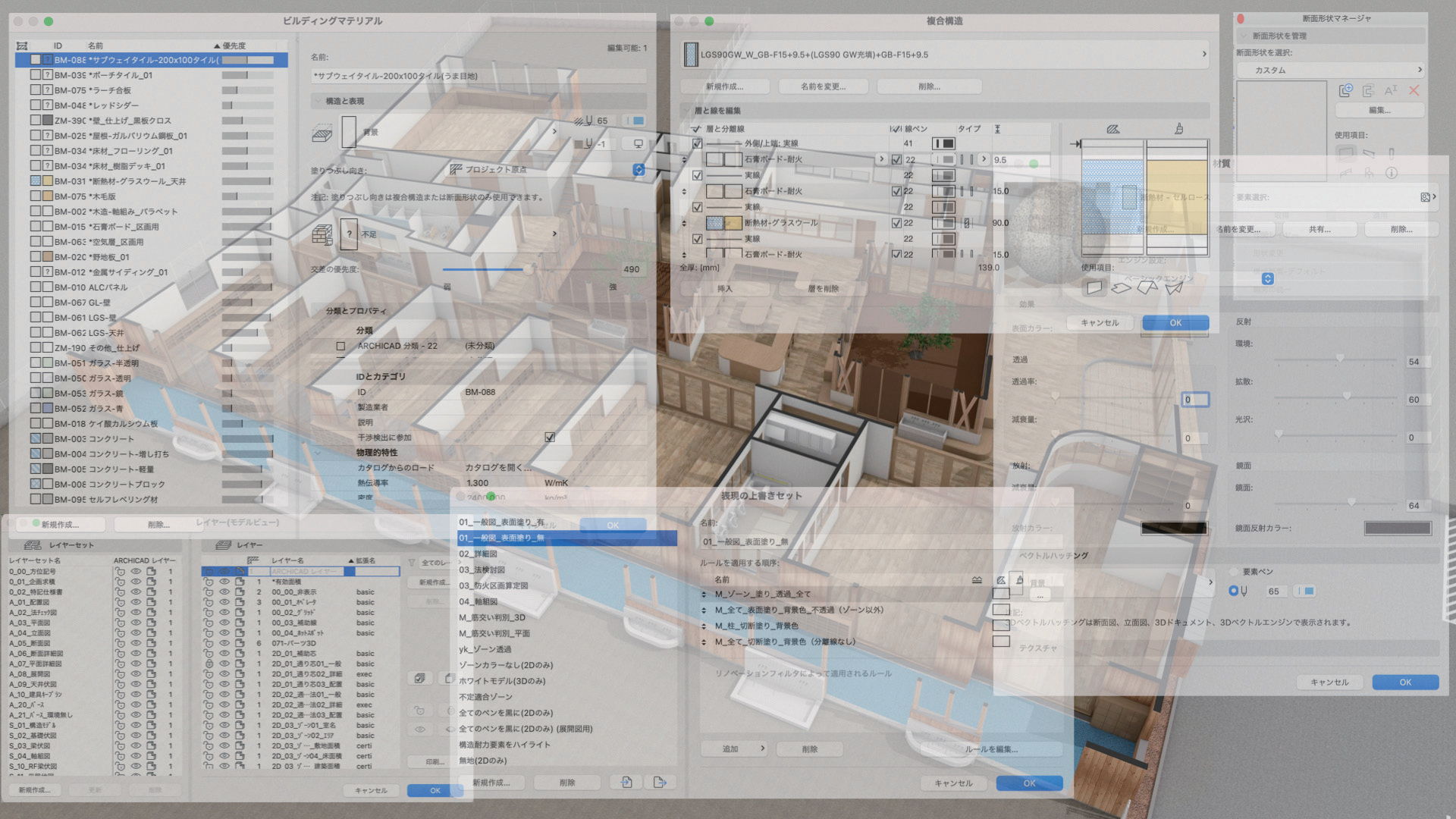

実例(2)Archicadモデルでは次に、Archicadで作成された延べ床面積が約3,000㎡、9階建ての事務所ビルを実例としてご紹介します。

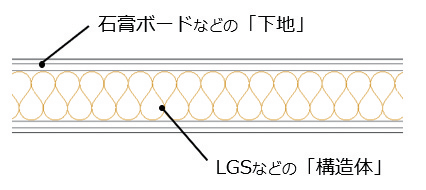

仕上情報について最後に、仕上情報の連携について紹介します。

まとめ実例を通して、モデル自体の連携や仕上情報の連携について紹介してきましたが、これらのBIMデータを弊社で連携可能な形に調整するために要した時間と、従来の積算業務時間から連携によって削減された時間は相殺され、効率化という点でメリットが劇的にあるとはまだ言い切れません。 今後に向けて従来のように各社各様のルールで書かれていた設計図書で積算を行っていたように、各社各様のルールでBIMが作られること、同じ社内であっても作成者によって作り方が違うことは問題ではありません。 株式会社 エステム建築事務所 DX推進室長

草苅 秀和

建設ITガイド 2022 特集2 建築BIM  |

設計事務所にとってのBIMとは?

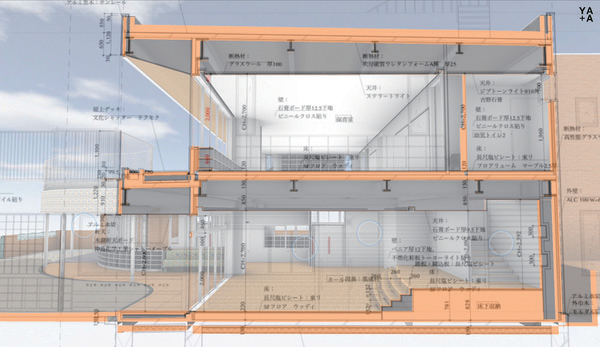

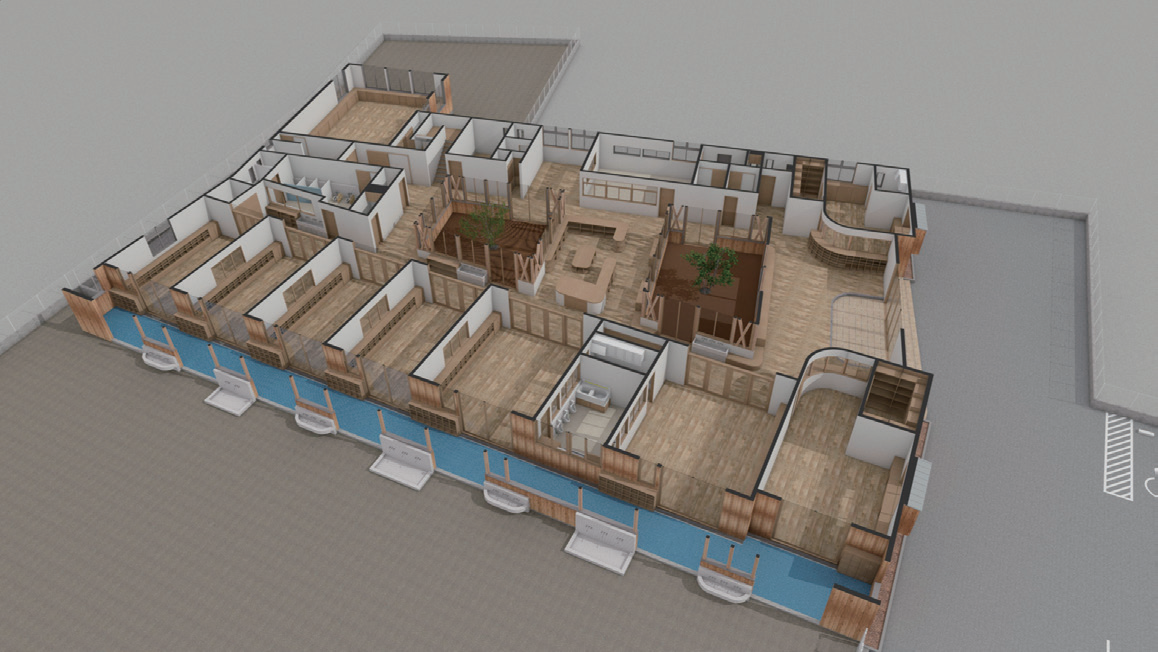

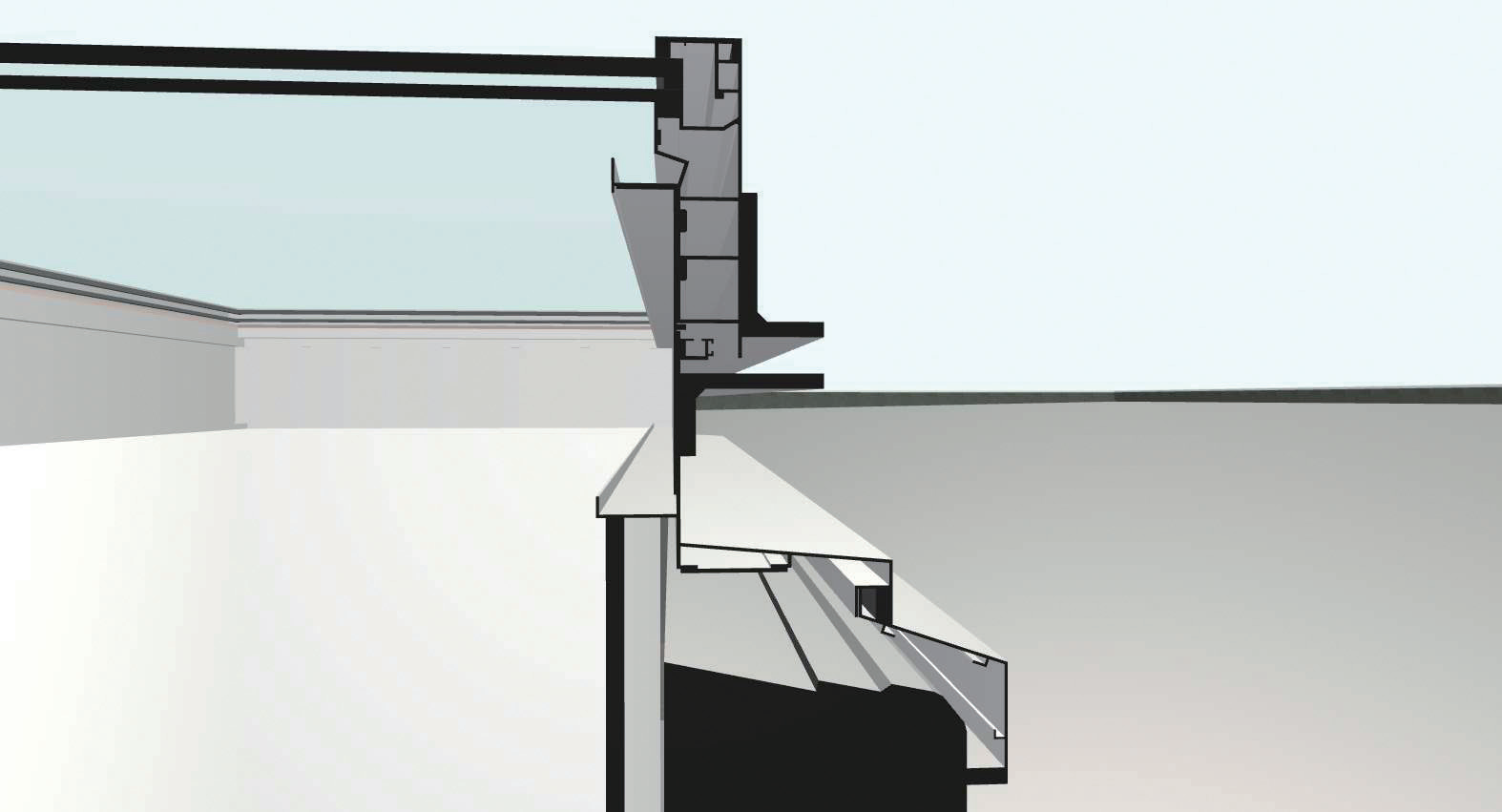

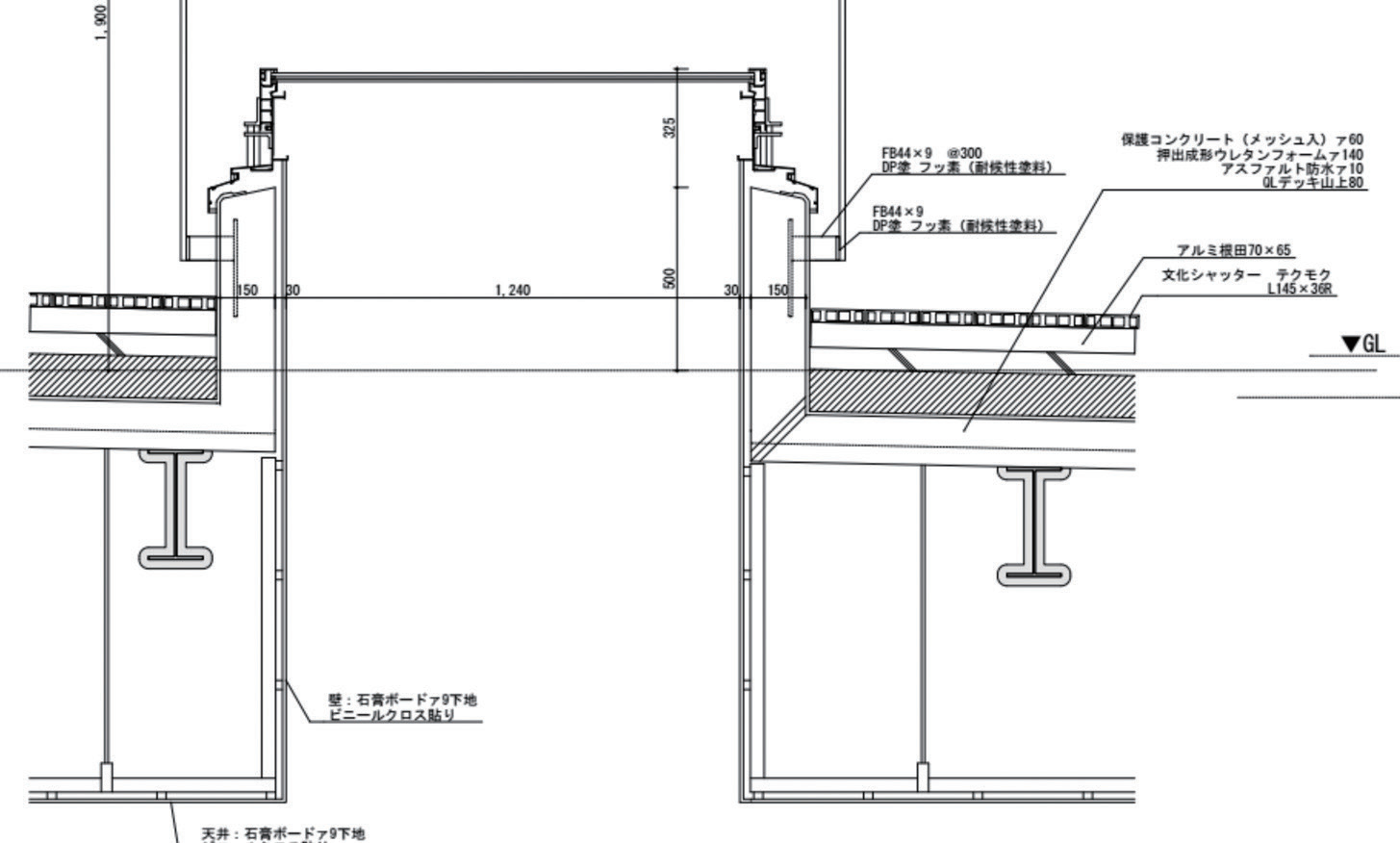

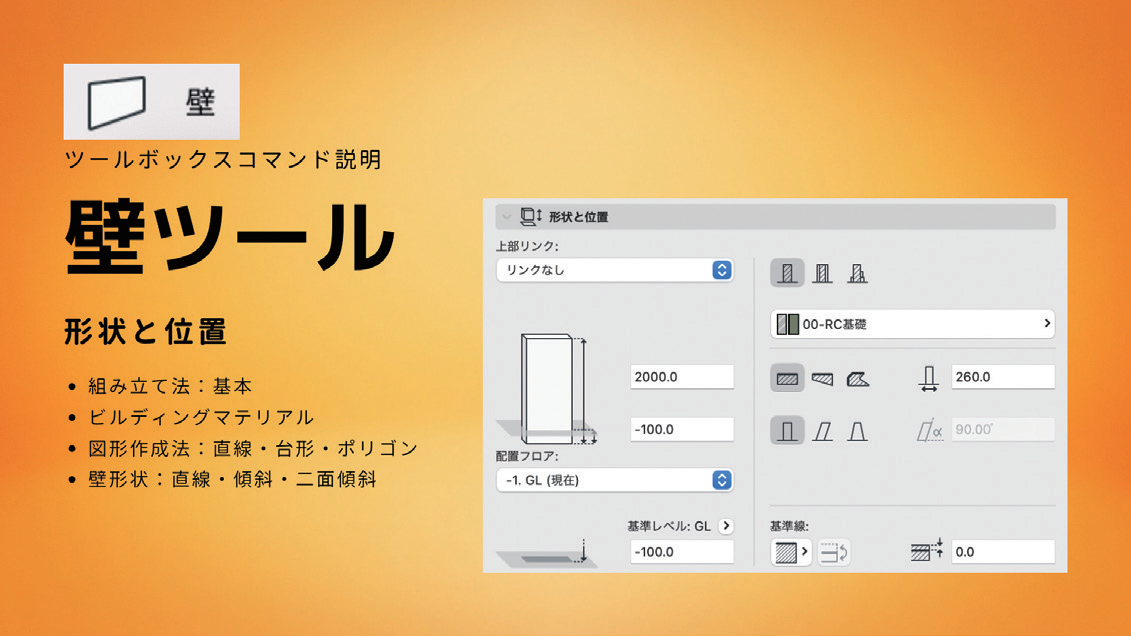

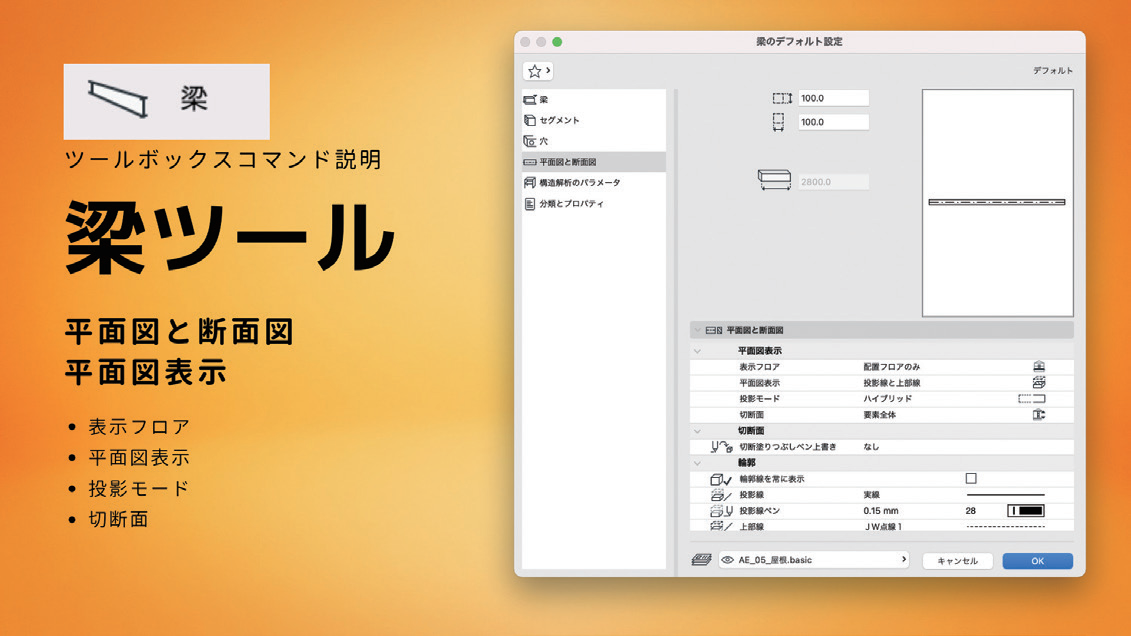

BIMの良いところ2008年からBIM(Archicad:図-1)を使用して設計の仕事をしてきて思ったこと。 困るところ

設計、デザイン検討ツールとしてのBIM今となっては当たり前のことですが、各図面が連動しています。

コミュニケーションツールとしてのBIM自社で検討した設計案、デザインをクライアントに正確に伝えることは何より大切だと考えます。

Zoomなどの遠隔コミュニケーションに役立つBIMコロナ禍でリモート打合せが浸透してきましたが、BIMとZoomの親和性は非常に素晴らしいです。

スタッフの成長、仕事の共有について社内で若いスタッフを見ていて思うこと。 テンプレ化一人でArchicadを使用して仕事をしていくのであれば、自分だけがモデルの内容を理解していればよいのですが、複数の人間が関わって仕事をするためには秩序が必要になります。

教育について僕たちはBIMをメインツールとして仕事をしているので、新しくスタッフが入った際に通常の仕事の進め方に加えてBIMツールの教育が必要になります。

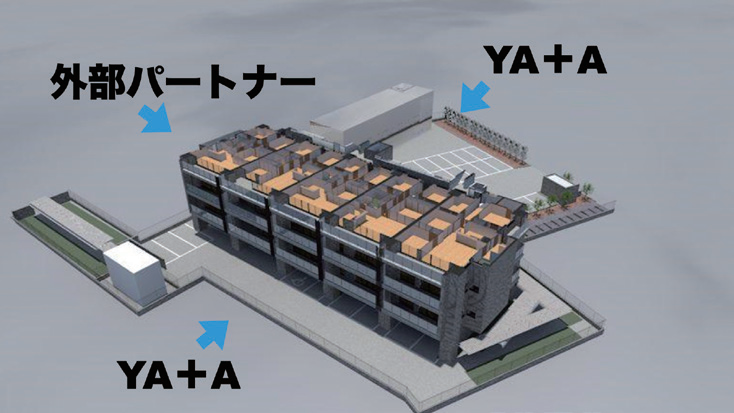

社外とのネットワーク仕事を進めていく上でさまざまなパートナー企業との連携が必要となります。 [BIMを全く使用していないパートナーの場合] [BIMをすでに使用しているパートナーの場合]

解決するためのBIMスクール(2022年8月オープン予定)僕はもともとGRAPHISOFT(Archicadの会社)で講師をしたり、専門学校でBIMを教えていたりしたので教えることは楽しいと考えています。

株式会社 横松建築設計事務所 代表取締役

横松 邦明

建設ITガイド 2022 特集2 建築BIM  |

国土交通省におけるBIM/CIMの取り組み

|

2022年10月17日

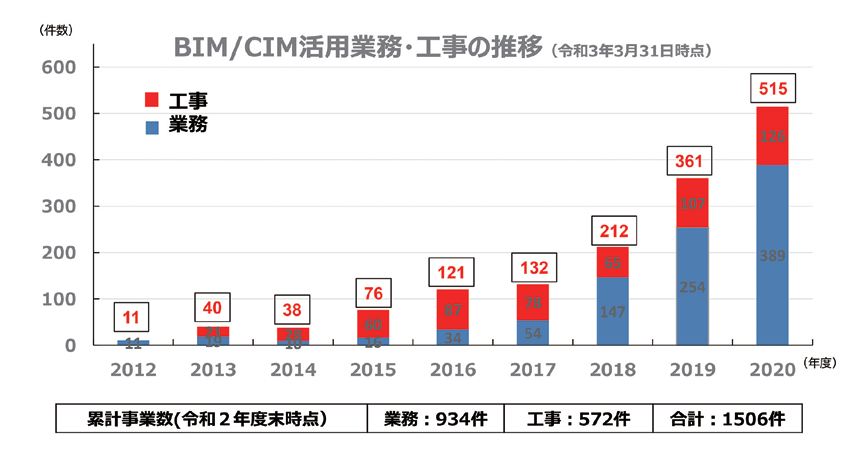

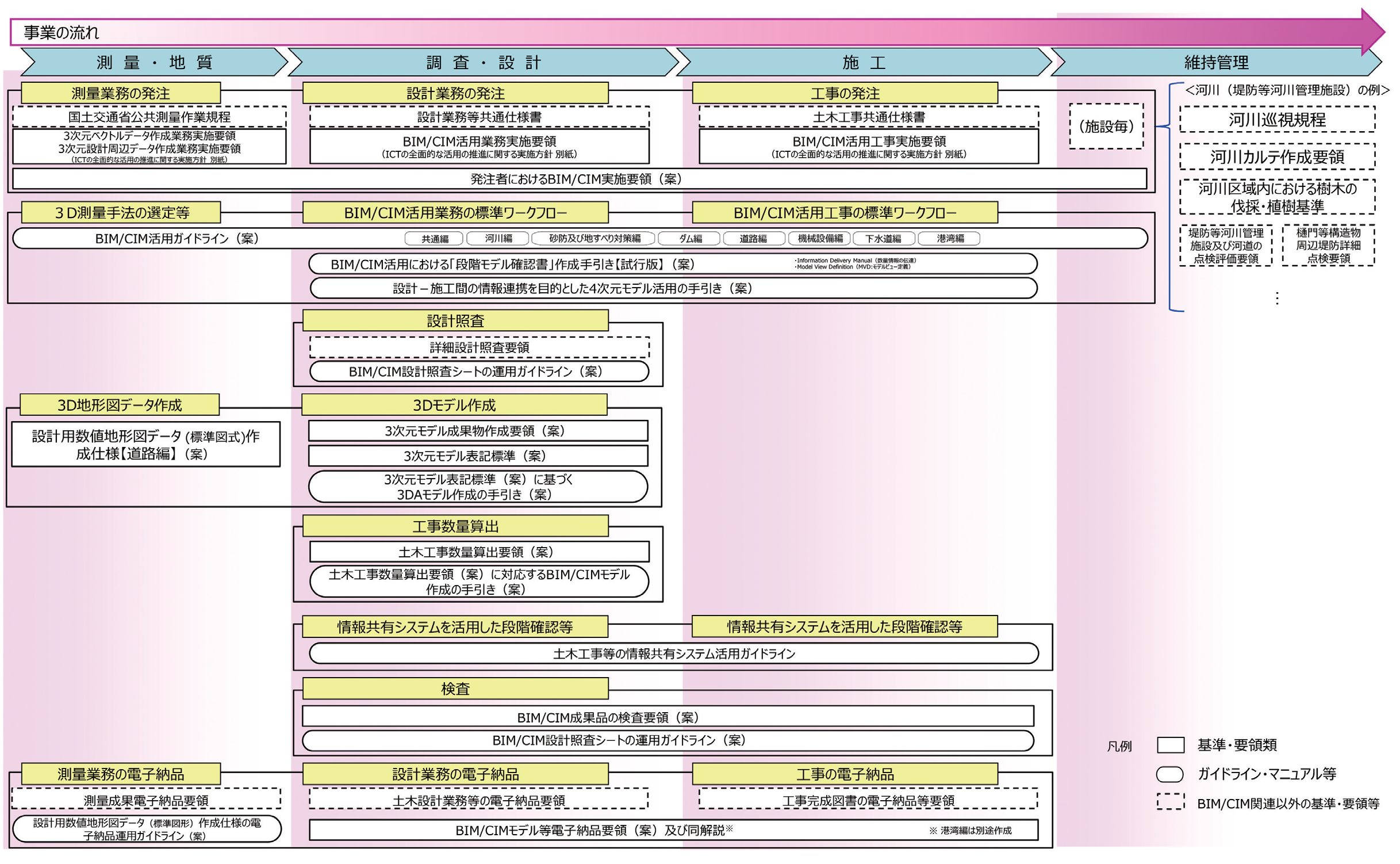

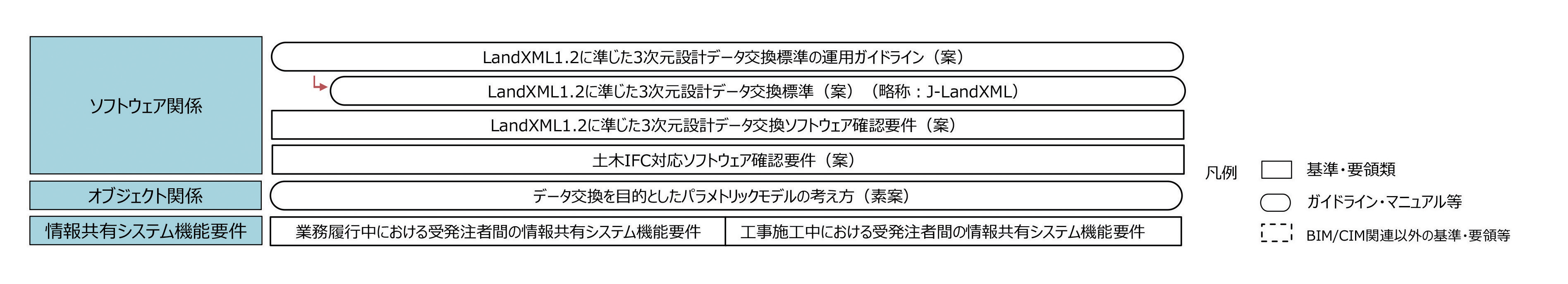

はじめに測量・調査、設計、施工、維持管理・更新の各段階において、情報を充実させながらBIM/CIMモデルを連携・発展させ、併せて事業全体にわたる関係者間の情報共有を容易にすることで、一連の建設生産・管理システム全体の効率化・高度化を図ることを目的に、国土交通省ではBIM/CIM(Building / Construction Information Modeling, Management)の普及、定着、効果の把握やルール作りに向けて、2012年度から取り組みを進めている。 BIM/CIM実施状況国土交通省では、業務については2012年度から、工事については2013年度からBIM/CIMの試行を進めている。

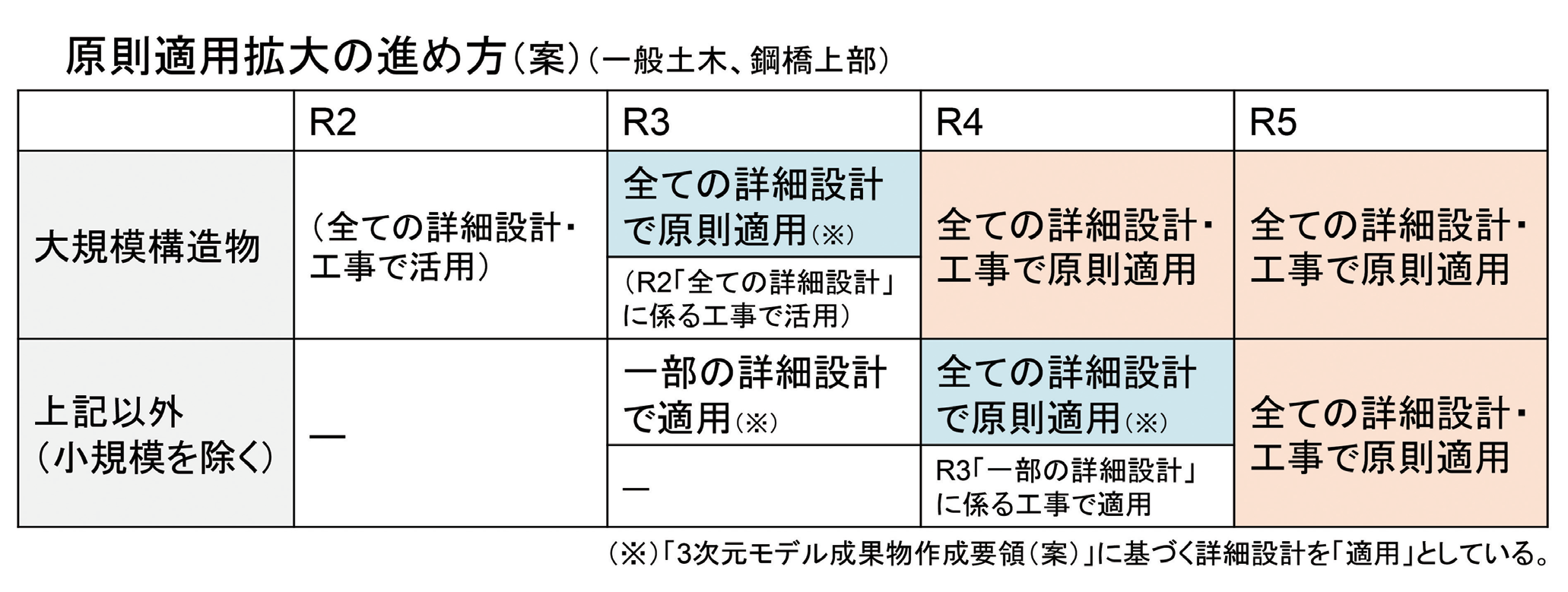

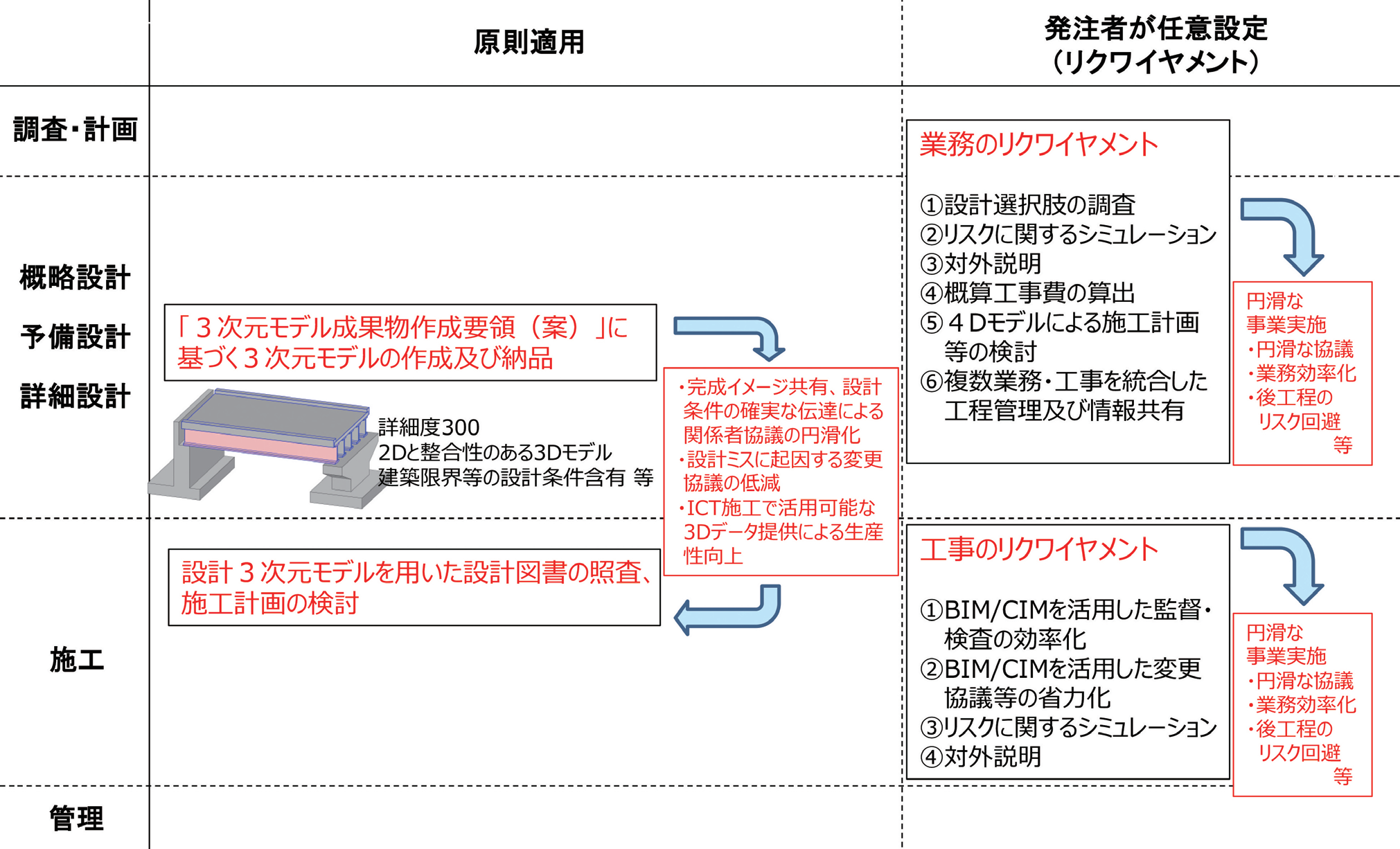

BIM/CIM原則適用について2018年度にBIM/CIM推進委員会を設置し、関係団体が一体となりBIM/CIM推進に関する目標や方針について検討を進めており、具体的な施策の検討に当たっては、BIM/CIM推進委員会の下の4つの各WGにおいて議論を行うともに相互に連携を図っている。

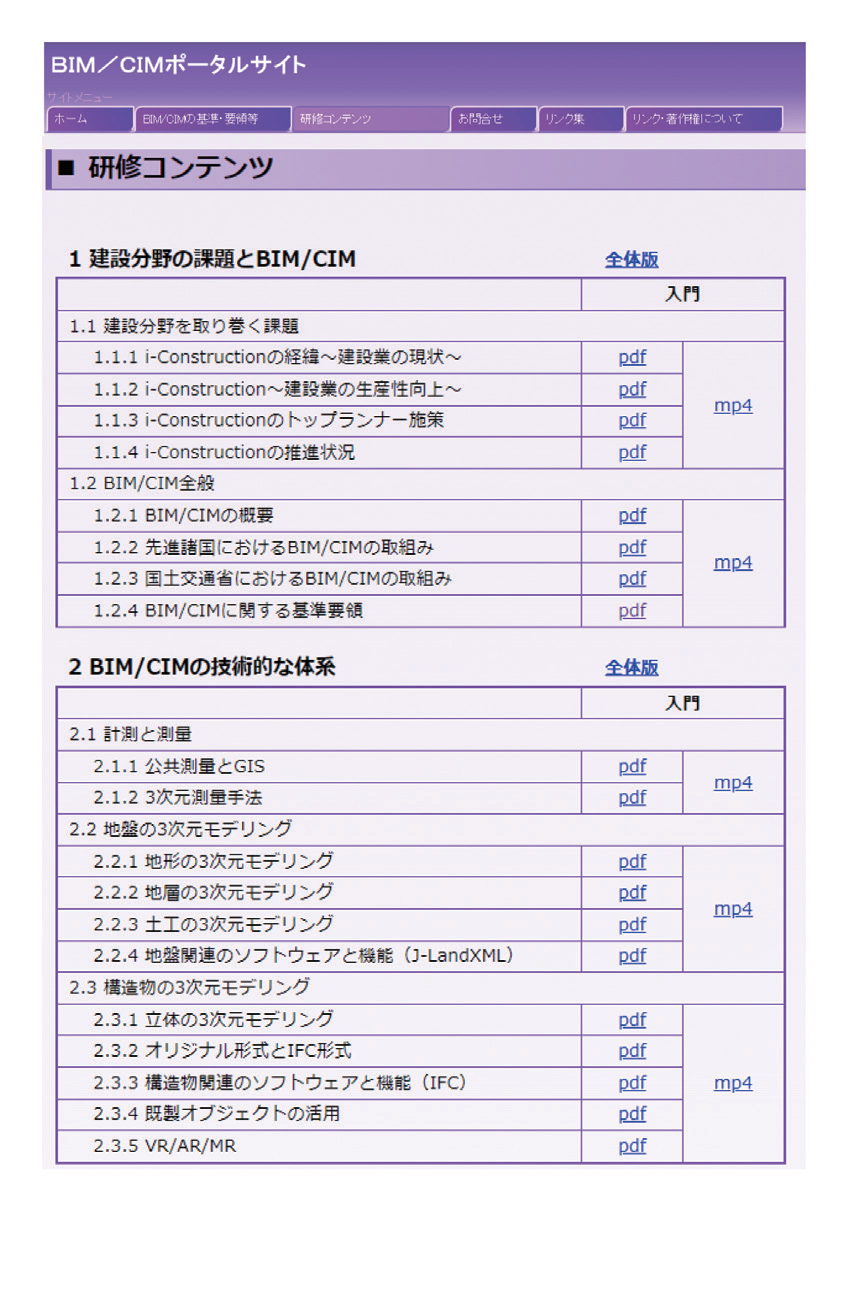

原則適用に向けた取り組み国土交通省ではBIM/CIMの効率的かつ効果的な活用に向け、BIM/CIM推進委員会などの議論を踏まえ、BIM/CIMに関する基準類の整備を進めている(図-4-1、4-2)。 (1)BIM/CIM活用ガイドライン(案)2020年度には、「CIM導入ガイドライン(案)」を設計業務等共通仕様書の構成に合わせ「BIM/CIM活用ガイドライン(案)」へ全面的に再編した。 (2)3次元モデル成果物作成要領(案)工事における契約図書を従来どおり2次元図面とすることを前提として、設計品質の向上に資するとともに、後工程において契約図書に準じて3次元モデルを活用できるよう、詳細設計業務における3次元モデル成果物の作成方法および要件を示すことを目的に、「3次元モデル成果物作成要領(案)」を策定した。 (3)人材育成等による受発注者支援今後のBIM/CIM活用拡大に向け、人材育成についてもさらに積極的に取り組んでいく。 (4)その他の取り組みこれらの取り組み以外に2021年度は、3次元測量において取得された点群データがデータ容量などの問題から後工程の設計段階で活用することが難しいという課題を踏まえ、精度を確保するための手法を検討した上で、設計段階で活用可能な測量時の3次元の仕様についてマニュアルとしてとりまとめる予定である。 おわりに2012年度から検討を進めてきたBIM/CIMについて、これまで活用件数を着実に伸ばしてきたが、2023年度の小規模なものを除く全ての公共工事への原則適用の対象となる母数を踏まえると、活用件数は今後飛躍的に増加させる必要がある。

国土交通省 大臣官房 技術調査課

建設ITガイド 2022 特集1 建設DX、BIM/CIM  |

設計施工一貫方式におけるBIMワークフローの効果検証・課題分析-国土交通省BIM連携事業検証と運用について-

|

2022年10月15日

設計施工一貫のBIM標準ワークフローの定義、各ステージの効果検証・報告

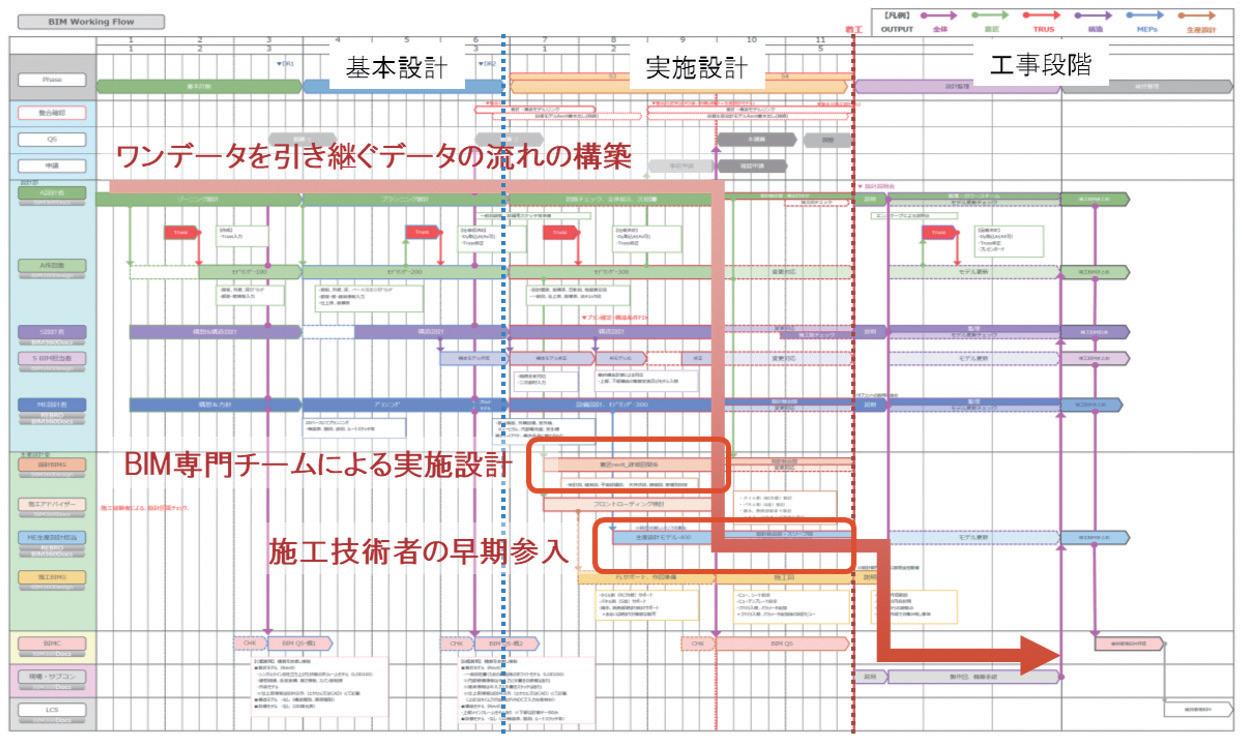

はじめに令和2年度、国土交通省にてBIM推進会議連携事業の応募者選定があり、当社が応募した「設計施工一貫方式におけるBIMワークフローの効果検証・課題分析」が、連携事業者として選定された。 検証の概要について本プロジェクトは、実施案件であった地上3階建てRC造の共同住宅を検証題材とした。

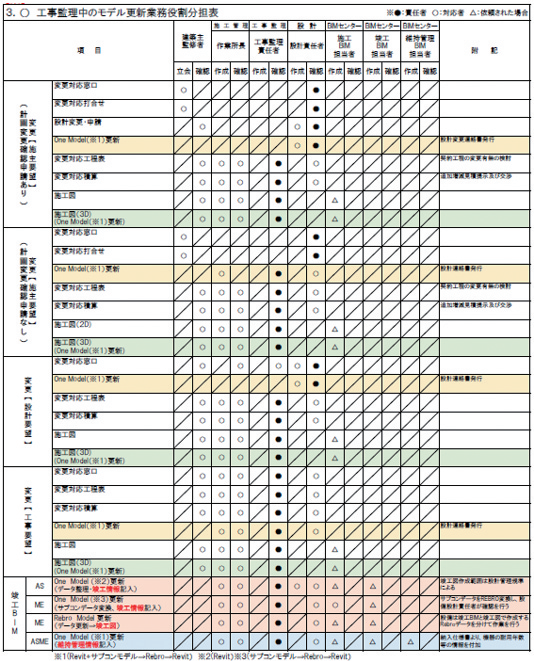

プロジェクトの事前準備着手時に実施設計から維持管理までのBIM活用について目的を明確化するためにBIM実行計画書を作成した。 実施設計における取り組み設計段階での取り組みの目的は、従来設計と比較しBIMによる設計のメリット、課題を抽出し、新たにBIMを中心とした設計ワークフローを作ることとした。 BIM標準ワークフローの作成今回の設計段階での取り組みから見えてきた、BIMによる効果を最大限生かすために、従来の設計ワークフローの変革を行った。

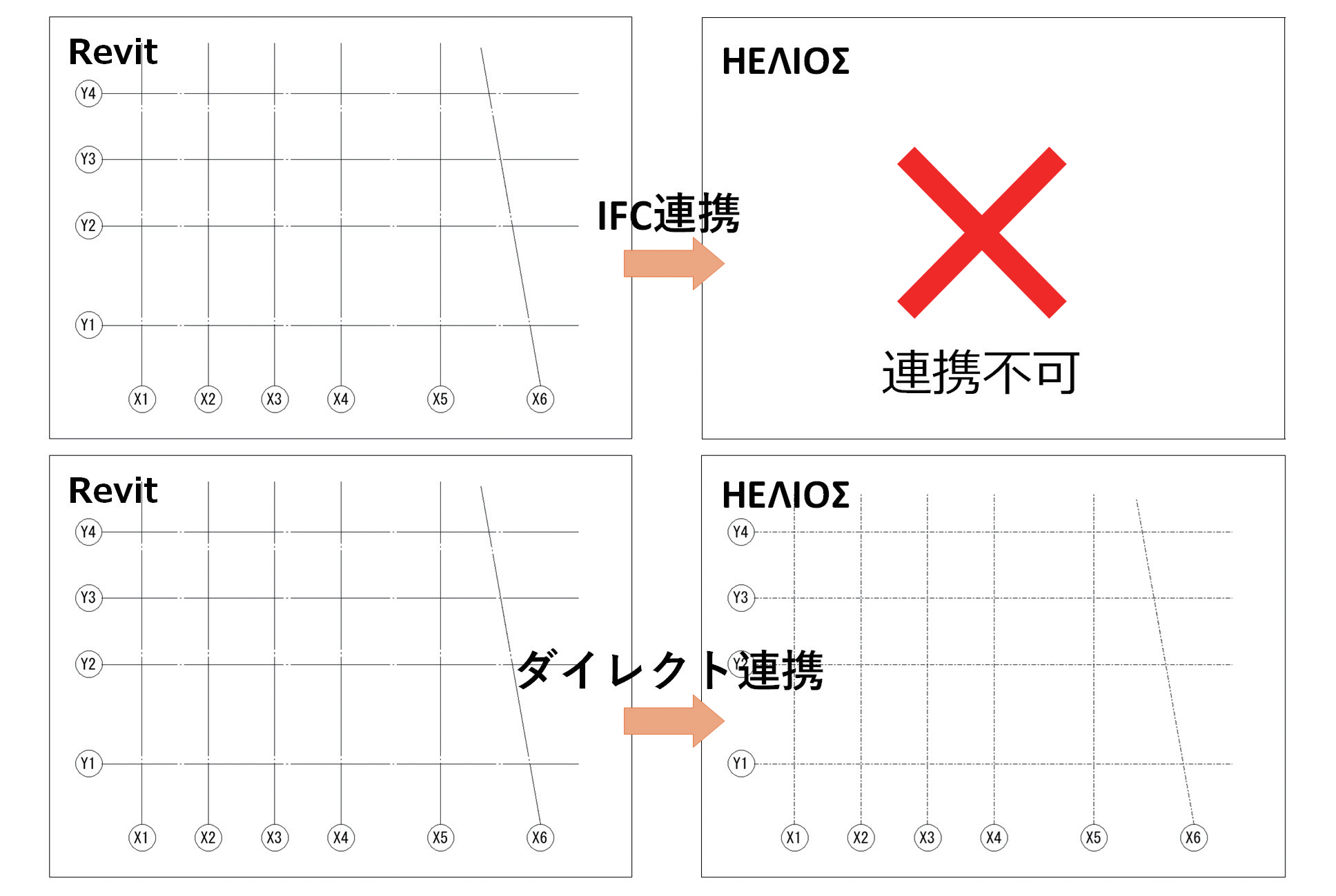

積算検証について意匠、構造の設計Revitモデルを、積算ソフトΗΕΛΙΟΣ(ヘリオス)に取り込む手法を採用した。

環境影響評価の算定積算手法循環型社会の構築に向けた展開として、効率的に環境影響評価を行う手法について検討を行った。 社内施工技術コンサル早期参画実施設計2の段階で施工技術者が参画することで、施工図作成のフロントローディング効果を検証した。 共通データ環境の整備設計・施工通して共通したBIMモデルを利用するため、共通データ環境を整備した。 設計確定範囲の掲示方法について設計の確定範囲の提示方法として、モデルとセットでLOD、LOIの状態を示した資料を引き継ぐことが明確な方法と考えた。

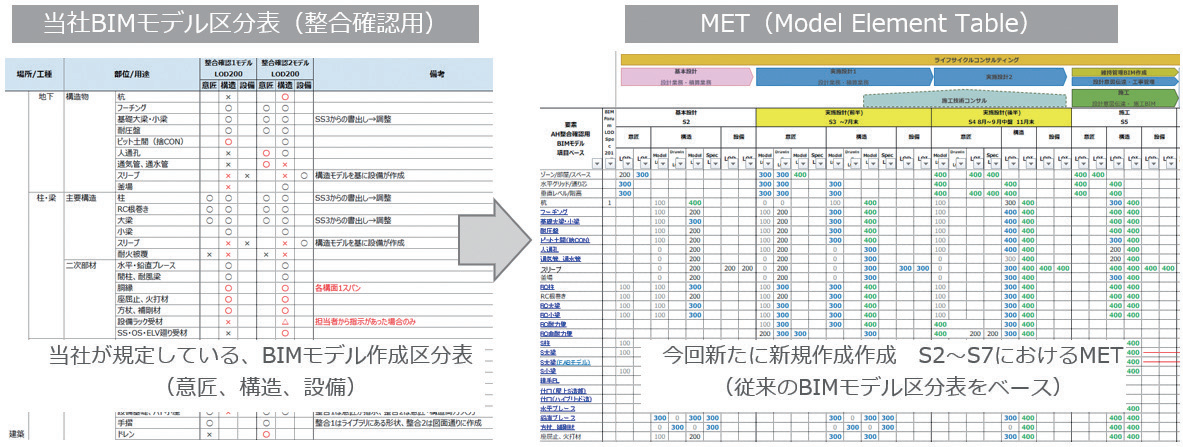

LODおよびLOIの最適解当社ではBIMやその他の情報を横断して活用するための手法として、当社版のLOD指標によりマネジメントする試みを実施した。 本事業を経てフロントローディングによる生産性向上実現のため、データ不連続の課題に対しては、設計と施工がワンチーム体制で共通データ環境の下、アジャイル型で業務を実施すれば解決すると考える。

株式会社安藤・間 生産設計部 生産設計グループ

米満 雄太(左)

株式会社安藤・間 生産設計部 施工BIMグループ

福田 篤(右)

建設ITガイド 2022 特集2 建築BIM  |