書籍版「建設ITガイド」に掲載した特集記事のバックナンバーです。

BIM coordinatorの業務紹介 -BIMマネジメントのキーパーソン-

|

2018年7月31日

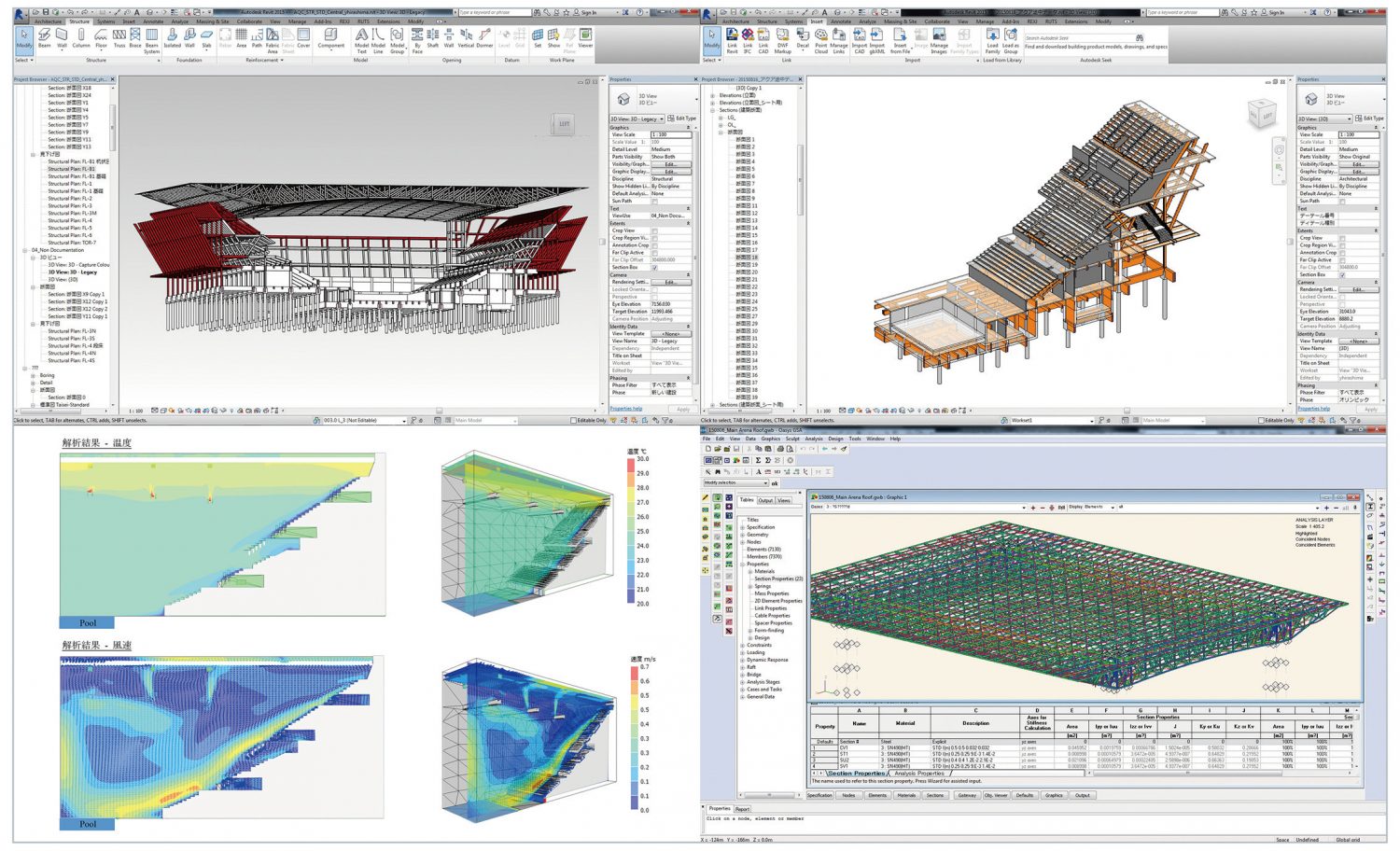

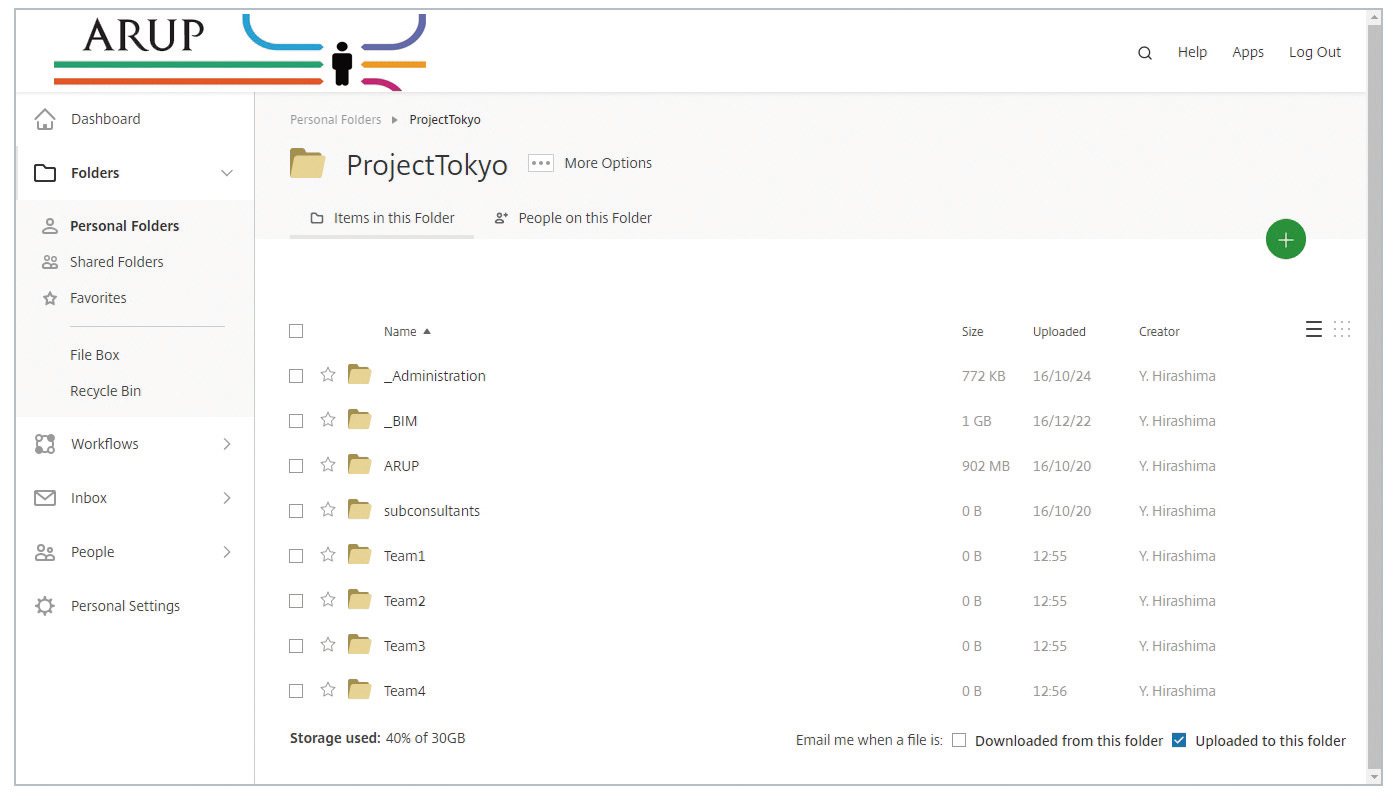

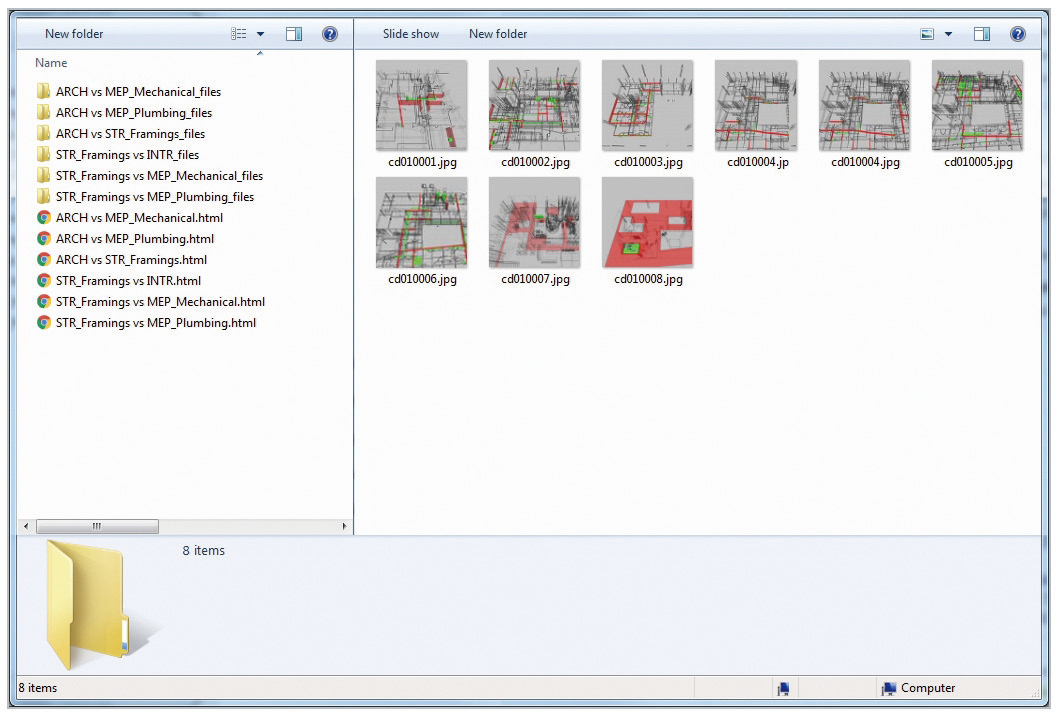

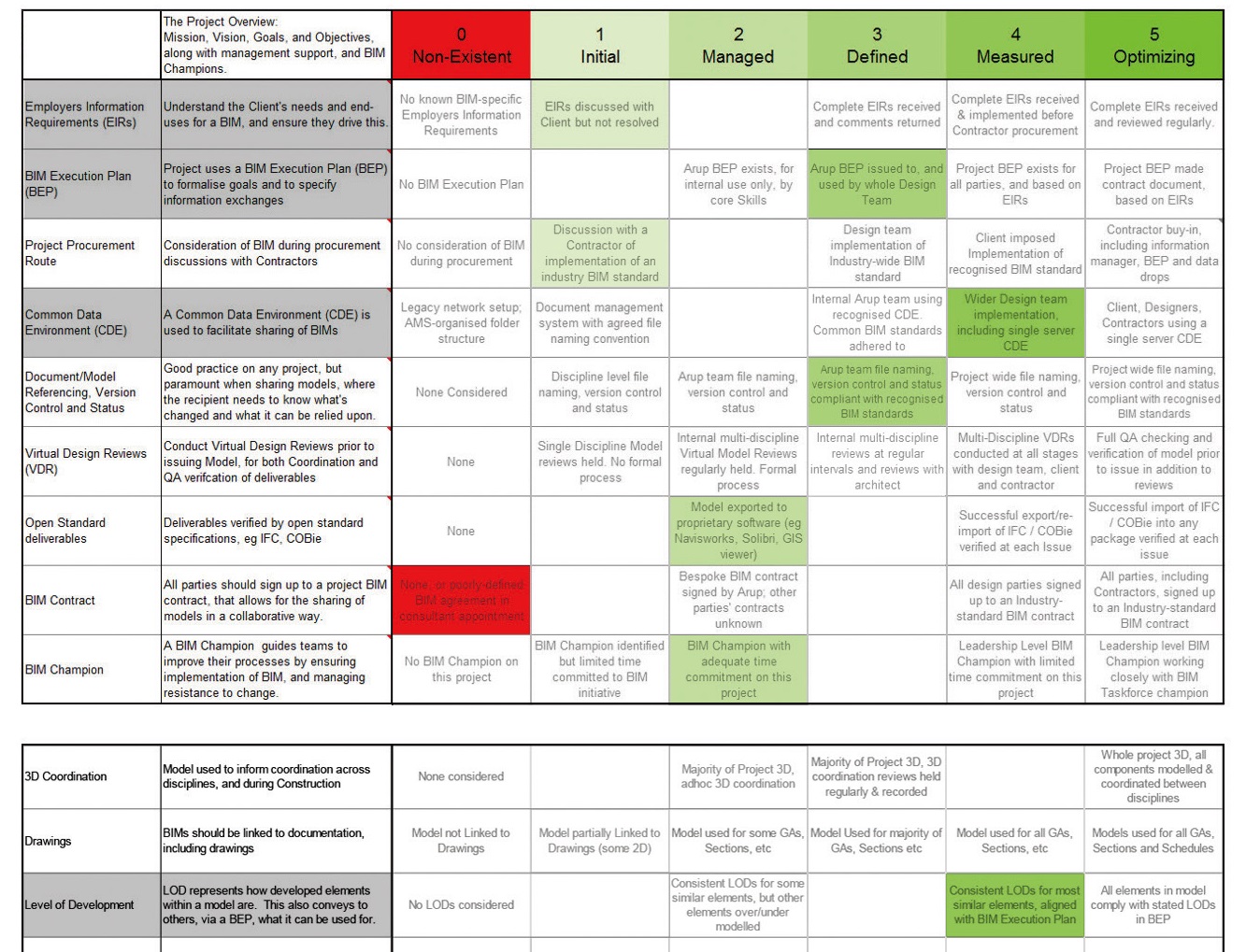

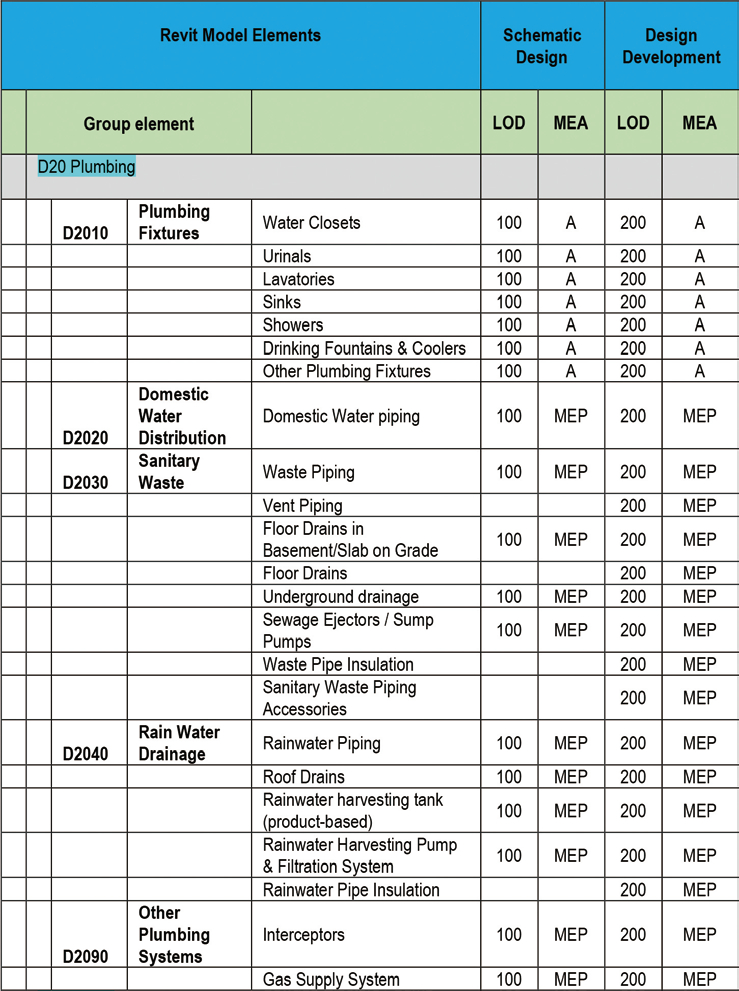

BIM普及に伴う新しい役割BIMの普及に伴い、設計業務に新しい役割りが必要とされている。「BIMマネージャー」「BIMファシリテーター」「BIMオペレーター」等の肩書きを持つ人材が、チームの一員として設計業務に参入するようになった。現段階ではそれら新しい役割の呼称は統一されておらず、各社各様に扱われているものの、呼称が何であれ、重要なのは、それらの人材が担う業務内容をチームが理解していることである。彼らあるいは彼女らが担うのは、チーム全体のデジタル・スキルを底上げするだけではカバーできない、プロジェクトの重要な側面である。 プロジェクト開始時の役割1.施主の要求を理解する 施主の要求が現実的ではないと思われる場合には、BIM coordinatorから代替案を提示することも視野に入れながら施主へのサポートを行う。そうすることで双方の混乱を防ぐことができ、活用される可能性が低い成果品のために作業のハードルを不要に上げてしまうこともなくなる。BIMへの取組みが日本国内では自発的なものである以上、施主の意図と立ち位置を理解した上でBIM成果品の内容を調整する余地、あるいは行き違いを修正する余地は必ずあると思っている。 2.BIM実行計画を作成する 成果品を調整した後、BIM coordinatorが担当するのが「BIM実行計画(BEP:BIM Execution Plan)」の作成だ。BIM実行計画は、施主要望に対する設計チームからの返答である。成果品の内容、コーディネーションミーティングの頻度、情報共有の方法等を、設計チームがどのように実現するのかを示すことが目的だ。設計チームを選定する際に発行するものと、契約後に発行するものの2種類があるが、後者は、チーム編成や業務のマイルストーンをより具体的に示して前者の精度を上げたものと考えて問題ない。 BIM実行計画は本来、チーム全体のBIMプロセスの方向性を定めるためのものである。意匠、構造、設備、ファサード等、分野別に作成するものではない。従って、BIM coordinatorは各専門分野の設計業務からは独立していることが望ましい。自身が担当する図面やモデルを作成しながら、他チームの進行状況を把握し、集めたモデルの干渉チェックをレポートにまとめることは、主要な図面提出直前になるほど難しくなる。英国では、各専門分野のプロダクションに携わる人を「BI Mauthor(BIM作成者)」と呼んで「BIM coordinator」と区別することが通常であり、BIM実行計画にもその点を明記する。 BIM実行計画の中で筆者が最重要視しているのは、モデルの活用目的を示す箇所だ。モデルは、「この目的のために使用してほしい」という作成者の積極的な意図を前提として参照するものであって、百科辞典のように完成度が高いモデルを目指すことは現実的ではない。設計チームが図面作成の目的で作った3Dモデルを、施主が積算やファシリティー・マネジメントに利用するつもりだったというような行き違いを防ぐためにも、モデルの活用目的については、早い段階で施主と設計チームの合意を取る必要がある。 3.共有データ環境を管理する 次に担当するのは「共有データ環境(CDE:Common Data Environment)」の構築と管理だ。共有データ環境とは、プロジェクト進行中にやり取りする情報を一元管理するクラウド環境のことだ。組織を限定せず、施主、設計者、施工者、コンサルタント等、多様なプロジェクト参加者間で利用する。この共有データ環境の構築と管理が、BIM coordinatorにとって一番肝心な仕事だと思う。なぜなら、施主がBIMデータを要求しない場合や、設計チームがBIM実行計画を正式には発行しない場合でも、プロジェクトチームが情報共有をする限り、共有データ環境は必要なはずだからだ(図-2)。 BIM coordinatorとして優先すべきは、必要なデータを個別に送り合う状況の打開だ。ドキュメントマネジメントに特化したプラットフォームサービスの種類は多岐にわたり、建築業界で利用されているものだけでもAconex、Asite、Autodesk BIM360、 Bentley ProjectWise、Flux、Panzura、Sharefile、SharePoint、Viewpoint4Projects(アルファベット順 2017年1月)等が挙げられる。最終的にはデータを施主に提出することを考えると、具体的なプラットフォームは施主が指定することが望ましいが、指定がない場合にはBIM coordinatorから提案する。また、これらのサービスに準ずる機能がなくとも、GoogleDrive、Dropbox、OneDrive等のファイルシェアサービスを利用することで、データを個別に送り合うことは防げる。そもそも個々のファイルを別送パスワードで守るよりも、データをやりとりする環境全体にセキュリティをかける方が効率的である。 BIMとは一見、手の込んだ3Dモデルのことを指しているようだが、モデルはあくまでプロジェクトに関係するデータの一部である。BIMcoordinatorが担当するのは、モデルを含むデータ環境全体のマネジメントだ。モデルに必要な情報を詰め込むのではなく、モデルも、適切なバージョン管理を行った上でその他のドキュメントと同様に共有データ環境に保存し、参照されて初めて有益なものとなる。 4.モデルの詳細度を設定する モデルの詳細度とは、成果品として提出するモデルに含まれるデータ量の目安である。専門分野別に設定はするものの、設計チーム全体で合意し、作業計画を立てる前提にする。モデルの詳細度は「LOD:Level of Detail/Development」と呼ばれ、LOD100~ 500 の指標で表されており、数字が大きいほどモデル内の要素数が増え、データ量も多くなる。 モデルの詳細度に関する仕様書としては、BIMフォーラム(builingSMART インターナショナル)による仕様書と、AIA(米国建築家協会)による仕様書の2種が、国内外で広く参照されている。ただし、それらの仕様書が、より詳細に各専門分野の対象要素の種類を定めているわけではない。例えば、設備系の配管に注目すると、給水配管、雑用水配管、給湯配管、排水管、雑排水管など、複数の要素が存在し、それらをいつの提出までに(基本設計終了時、あるいは実施設計終了時)どの程度(立て管のみ表す、あるいは横引き管も表す)作成するのかについては比較的自由に決められる。BIM coordinatorは各分野の設計者と共働し、プロジェクトに応じてその目安をコントロールする。具体的には、「BIM実行計画」あるいは「BIMスタンダード」という実務用文書の中に(図-3)に類する表を示し、各チームの作業を進めるマイルストーンとして共有する。  図-3 モデルの詳細度の例。横軸に設計フェーズを、縦軸に設備のモデル要素をリストアップした。 ©Arup フェーズによって本来の利用目的が異なるBIMモデルを、フェーズを超えて引き継ぐためには多くの課題がある。モデル内の要素数やデータ量を増やすだけでは、モデルを、設計BIMモデル → 施工BIMモデル → 運用管理BIMモデル、と進化させていくことは難しい。実際のところは、設計BIMモデルに含まれるデータの一部なら施工BIMモデルにも利用できるという程度ではないだろうか。専門分野間、組織間、フェーズ間で共有されるモデルは、現段階ではシンプルなものであることを踏まえて、BIM coordinatorはモデルの詳細度を設定する必要がある。 プロジェクト進行中の役割本章では、プロジェクトが順調にスタートした後、BIM coordinatorが設計業務とどのように関わるかを紹介する。主に担当するのは、1)定期的に専門分野のモデルを統合する、2)干渉チェック(図-4)、3)コーディネーションレポートの作成、4)アニメーションやVR環境の作成、の4つである。どの場合にも共通するのは、施主と設計者がコミュニケーションの手段としてBIMモデルを利用しやすいように、モデル内の情報を展開することだ。 統合モデルには情報が多い。特定のソフトウェアを使用して図面やモデルを作成する人材は増えてきたものの、それらBIMオペレーターは各分野専任であるため、プロジェクト進行中に本人の専門分野以外のモデルの更新内容に随時気を配ることは難しい。だからこそ、統合BIMモデルから汎用性のあるデータを取り出す、あるいはソフトウェアの初心者にとっても参照しやすいコンテンツを作成してチーム全体と共有するのは、BIM coordinatorの業務だと筆者は考えている。 例えば、コーディネーションミーティングで使用したモデルを、その時のキャプチャや解決に至った経緯とともに共有データ環境内に保存する。または、発行図面と対応する統合モデルのバージョン管理を徹底するといったことによって、BIMデータはより多くの人にとって扱いやすくなる。このように、統合モデルそのものにアクセスしなくても各設計担当者が必要な情報を得られる環境を整えた上で、干渉チェックやコーディネーションレポートをチームに展開することが望ましい。 プロジェクト終了後の役割プロジェクトで得た経験を、後続するプロジェクトに生かすためのフィードバックの時間を設けることも、BIMcoordinator の業務に含まれる。アラップでは半年に一度、その期間内に進展があった設計プロジェクトに対して、世界中の全事務所で「BIMMaturity Measure(BIM成熟度評価)」(図- 5)の提出を必須としている。 専門分野別に、BIMに関する複数の項目に対して5 段階評価を行ったものを集積し、プロジェクト全体のBIM成熟度(%)を測定する形式だ。ここで評価の対象となるのは、いかにモデルや共有データ環境を介して「設計プロセス」を円滑にコントロールしたかであり、3Dモデルの情報量や完成度が問われているわけではない。 例えばプロジェクトのBIM実行計画(BEP)に関する項目は次のように評価する。評価1)BEPなし→ 2)アラップ社内用BEPあり→ 3)設計チーム全体用BEPあり→ 4)施主要望に対応するBEPあり→ 5)契約文書にBEPを含む。このような評価をプロジェクトに関わる各専門分野から集積し、プロジェクト全体におけるBIMマネジメントのさまざまな側面を定量化することで、より具体的な目標を立てやすくなる。プロジェクト単位で得たデータは事務所単位で集計し、それを世界中の全事務所で集計して、アラップ全体のBIMマネジメント向上の指標としている。 BIM成熟度評価の項目には、プロジェクト専任のBIM coordinatorがいることが前提のものがある。「プロジェクト開始時のBIM coordinatorの役割」に示したように、施主要望を反映してBIM関連成果品の調整を行う、BIM実行計画を作成する、共有データ環境を管理する、モデルの詳細度を設定する等は、従来の設計チーム編成のままでは対応することが難しい項目である。各項目の理想的な姿(評価5)を意識することによって担当プロジェクトで挑戦すべき課題を明確にし、プロジェクト終了時には、上手く進められた点・反省点を含めた経験をフィードバックし、他プロジェクトに生かしていこうと思う。 まとめ以上、「BIM coordinator」の業務内容を、設計段階のBIMマネジメントに携わる筆者の経験をもとに紹介した。BIMデータを作成するための環境は、参加者たちがそこで本来の創造性を自在に発揮するためにこそ設けるものである。そのようなコラボレーションの環境を整える場面では、専任のBIM coordinatorが重要な役割を担う。プロジェクト関係者のデジタル・スキルを考慮して情報の流れを整理し、共有データ環境にアクセスするための手続きが煩雑にならないよう管理する。多様なソフトウェアを扱う人材の育成に携わりながら、そうでないメンバーにも随時情報を展開する。このようなBIM coordinatorがチームにいることで、プロジェクト関係者はより自由にBIM環境に参加できるようになるのではないだろうか。本記事が、若手の育成を急ぐプロジェクトリーダー、手探りでBIM成果品の内容を定めている施主側の担当者、BIM推進リーダーに任命された方、その他、BIM coordinatorを目指す若手の参考になれば幸いである。 Arup BIM/CADテクニシャン 平島 ゆきえ

建設ITガイド 2018 特集2「BIM」  |

施工BIMのデータ連携による現場の図面調整業務の省力化

|

2018年7月15日

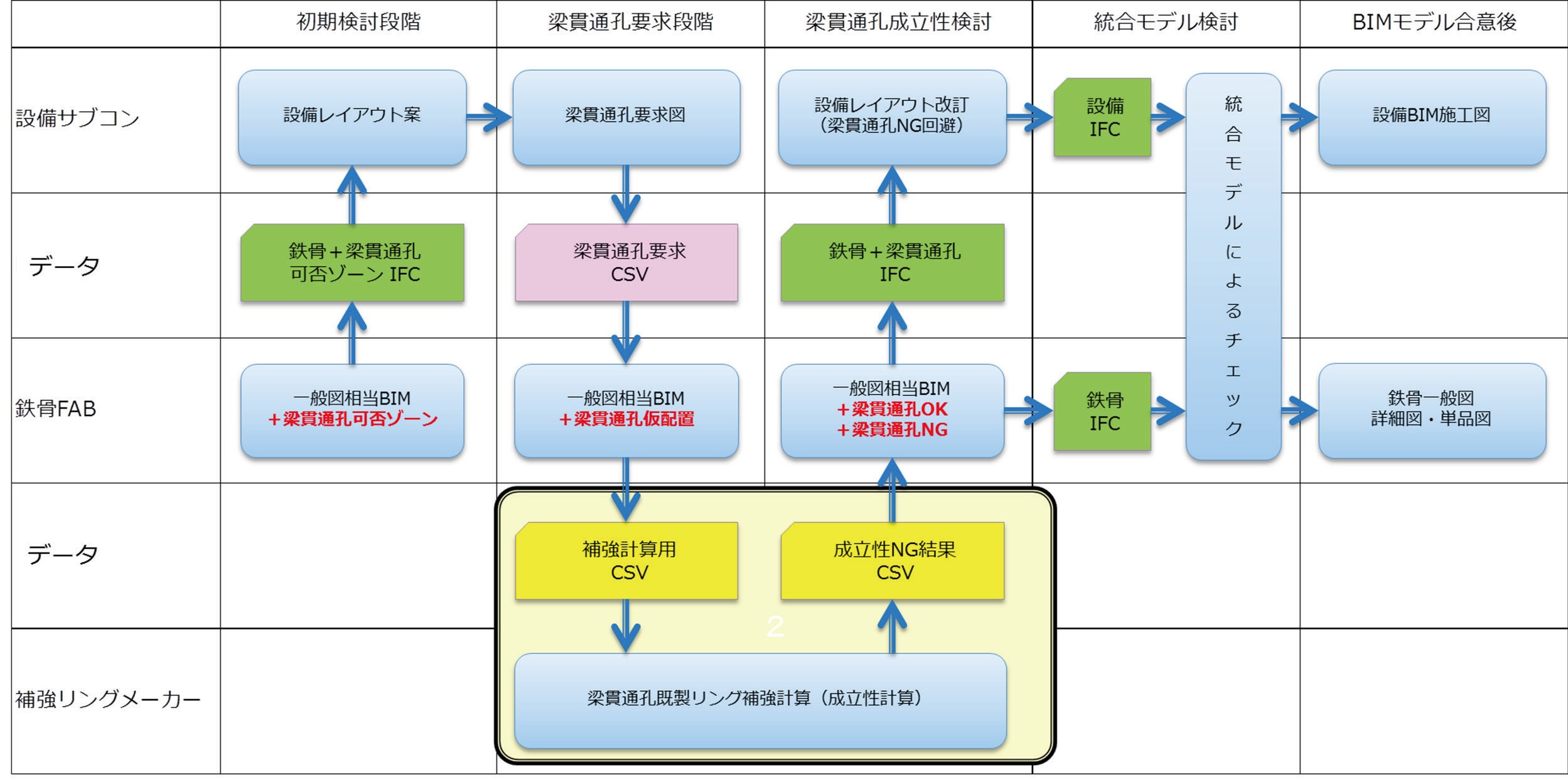

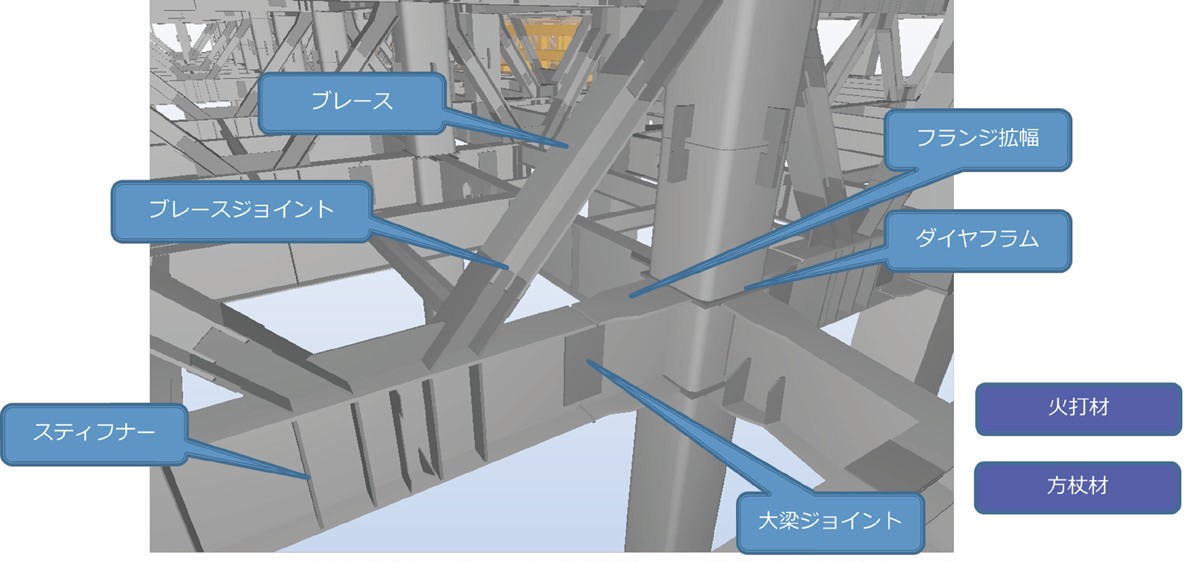

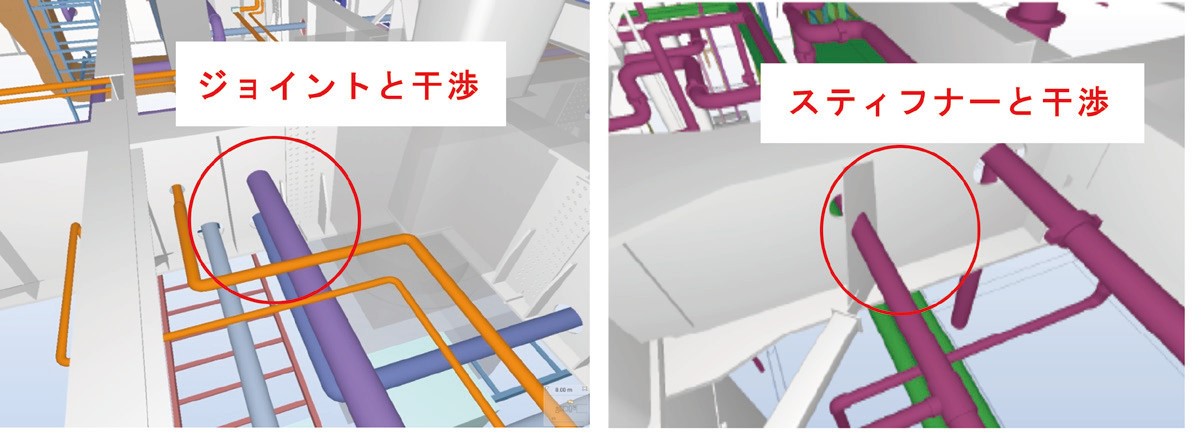

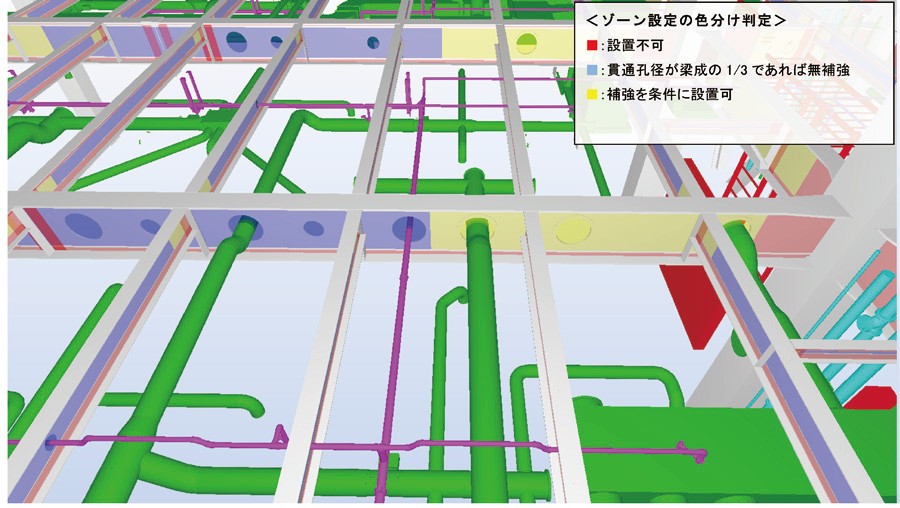

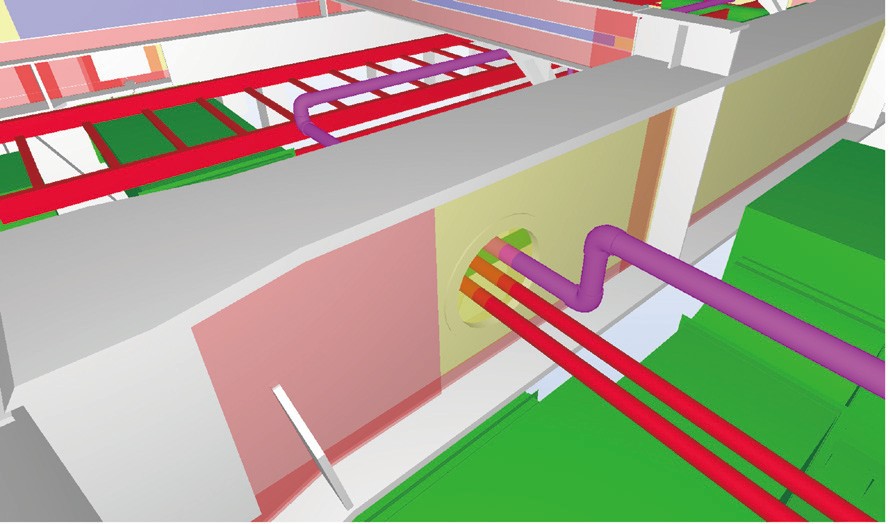

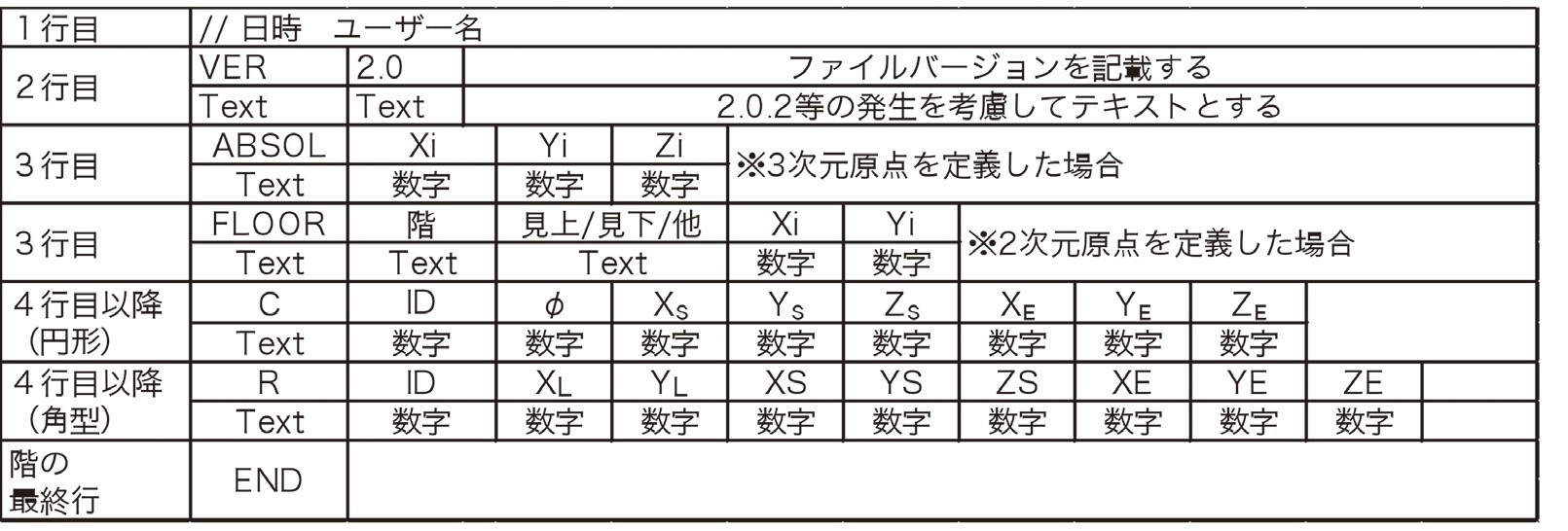

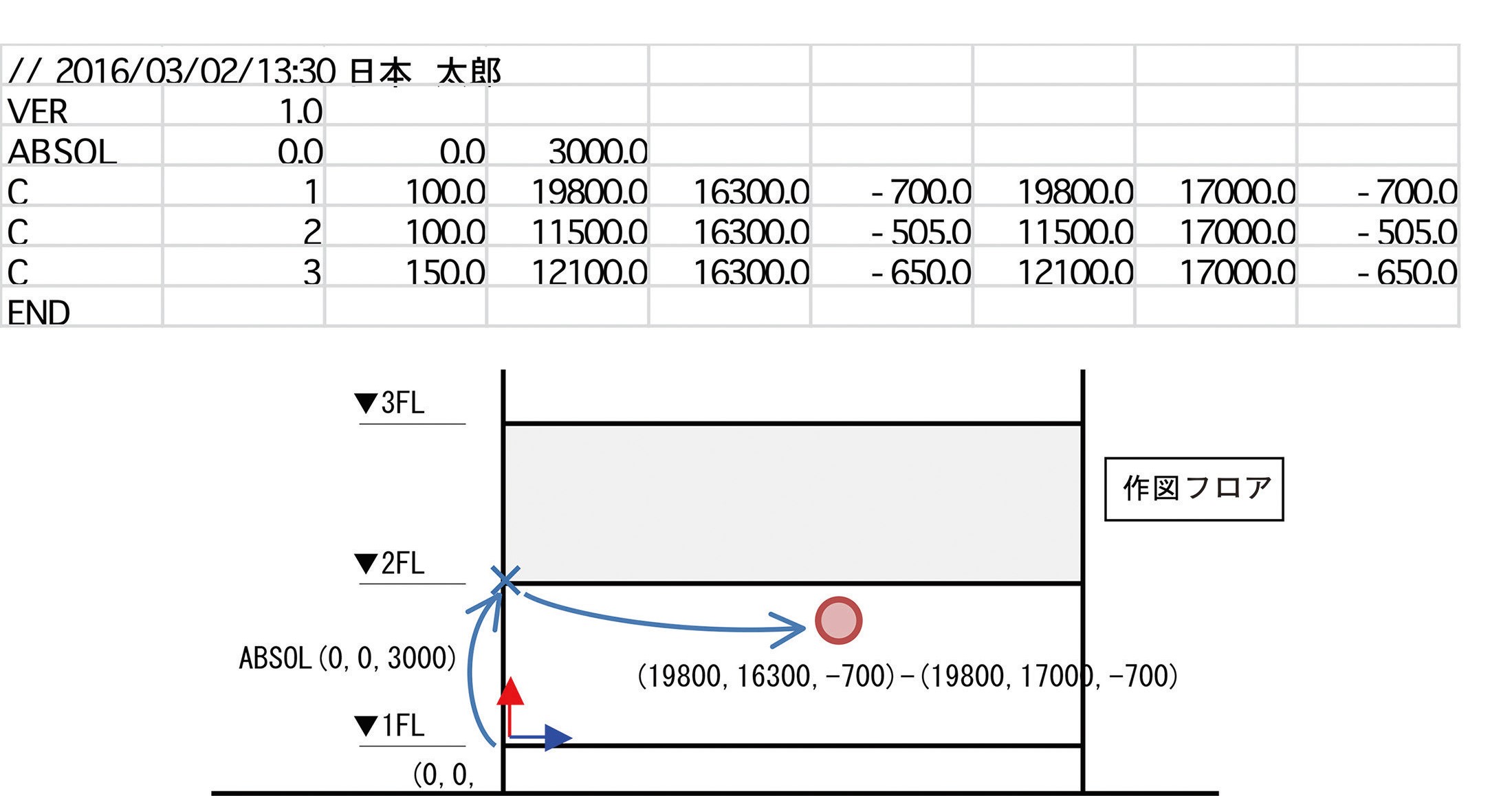

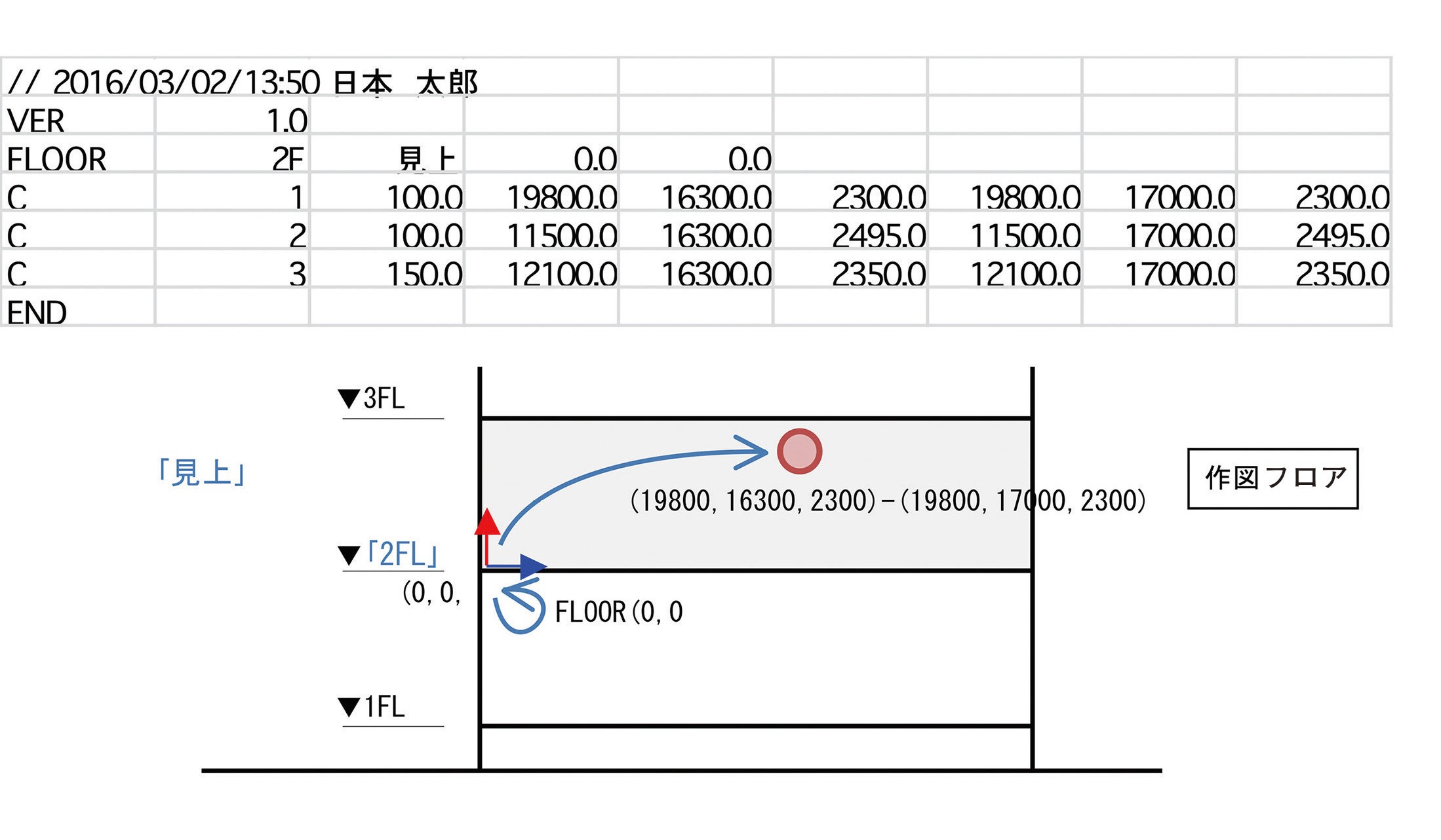

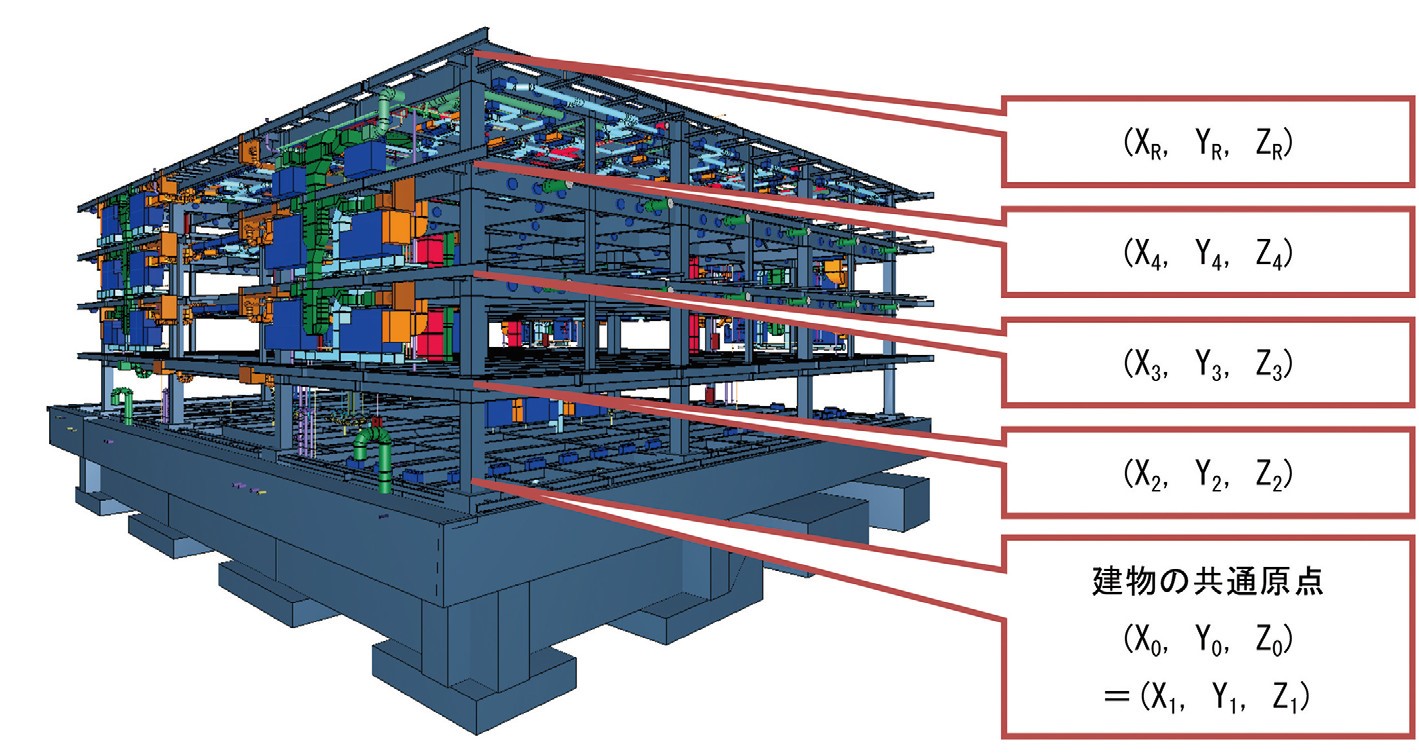

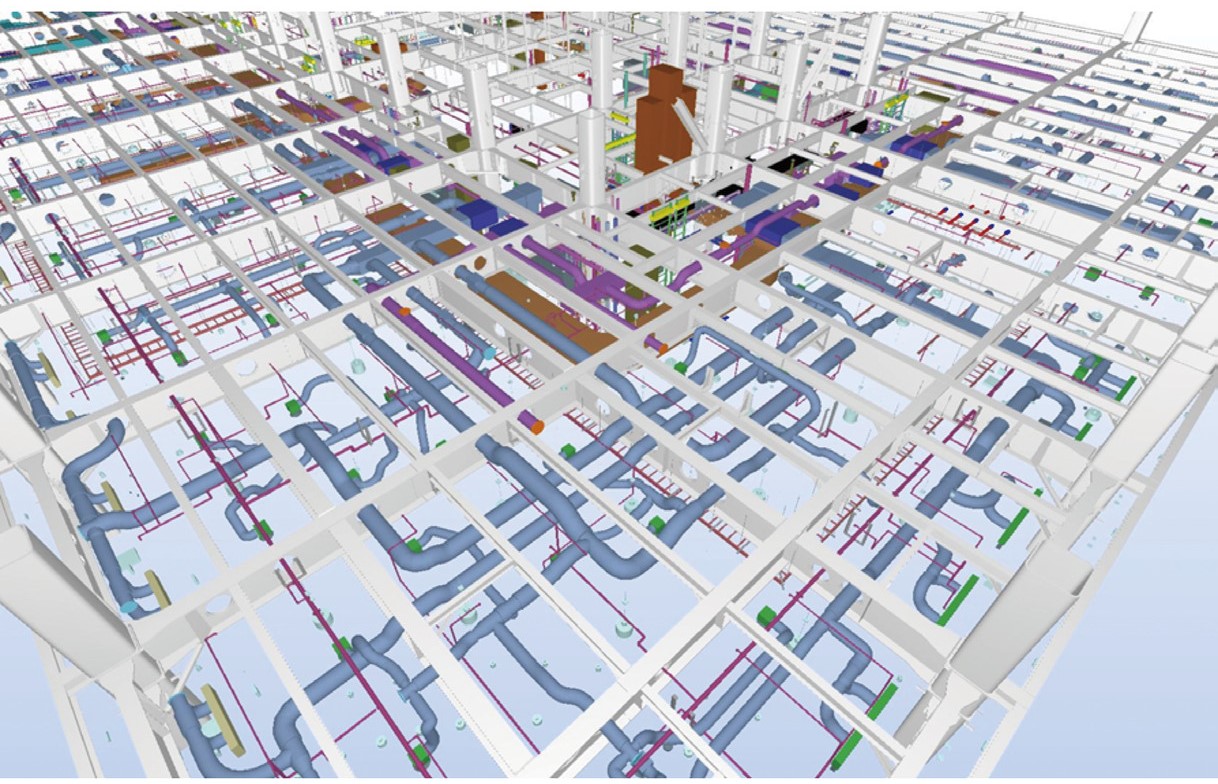

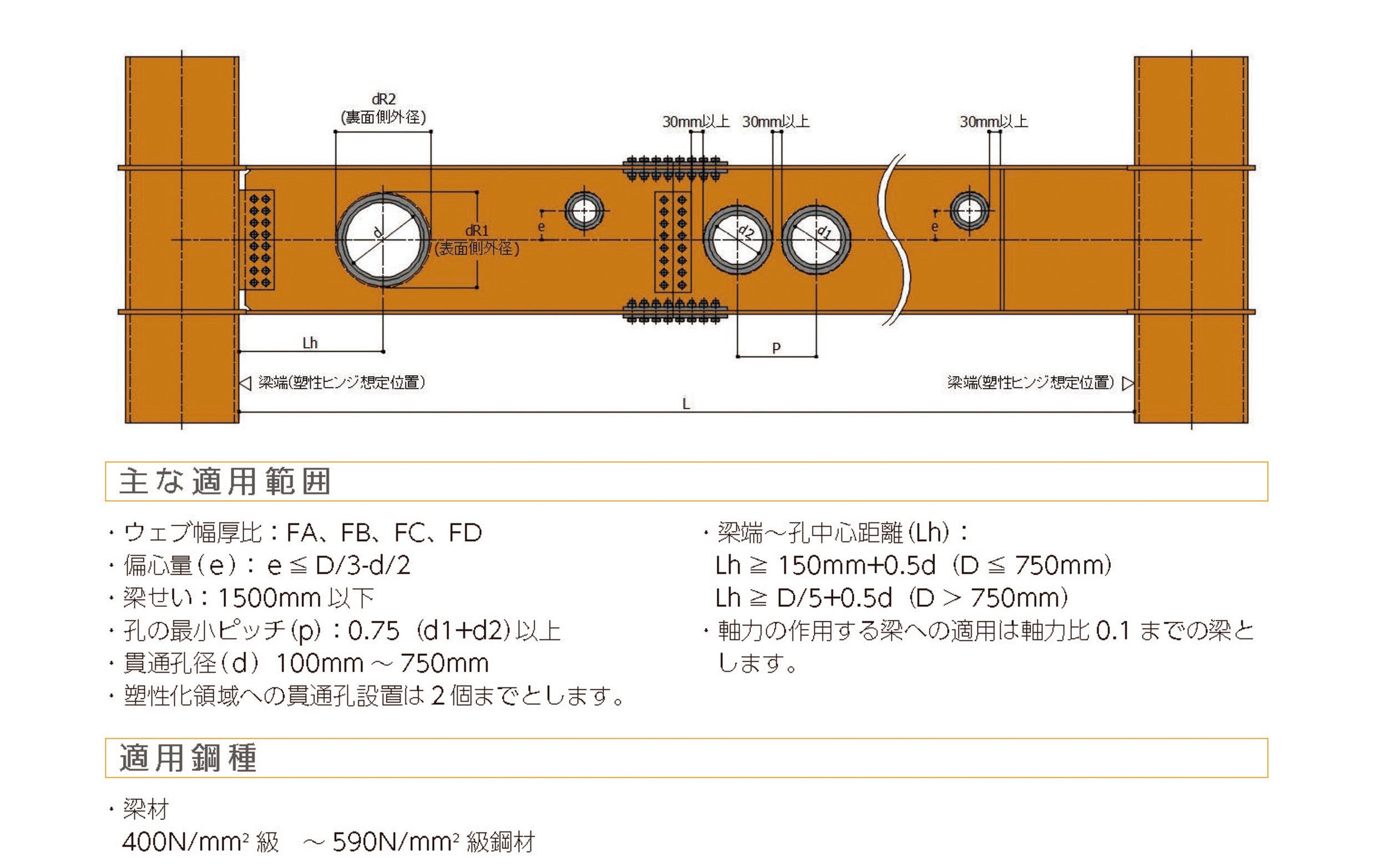

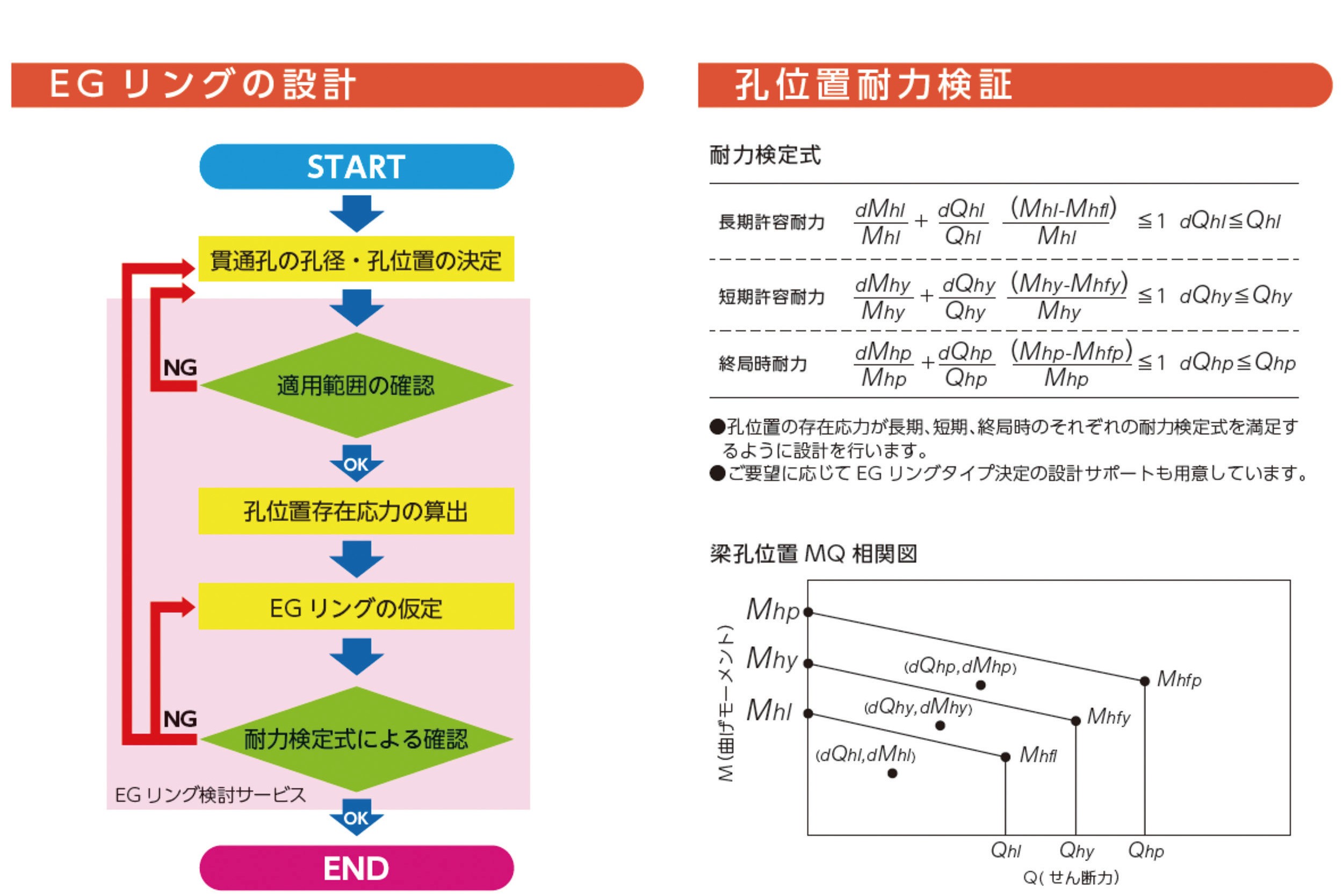

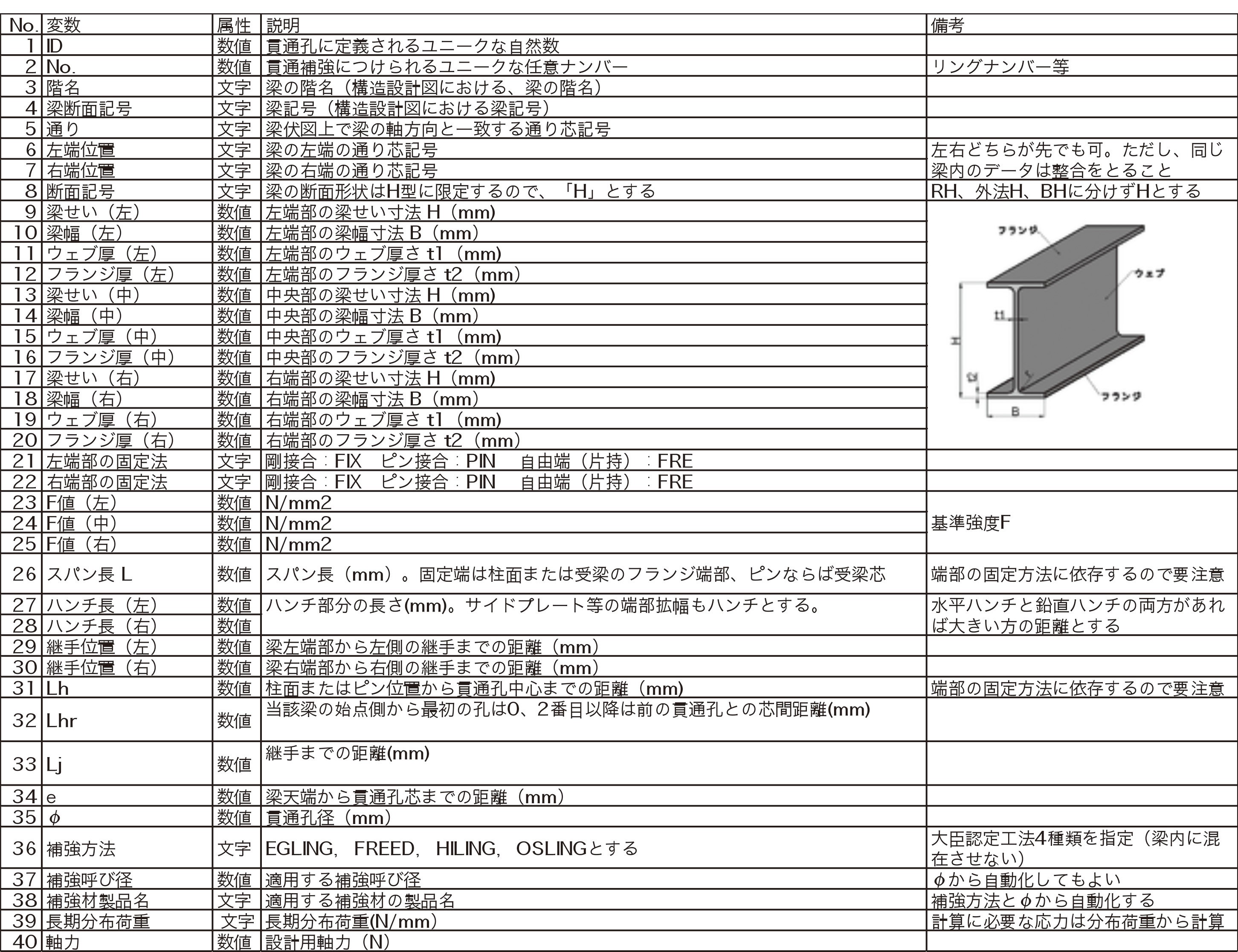

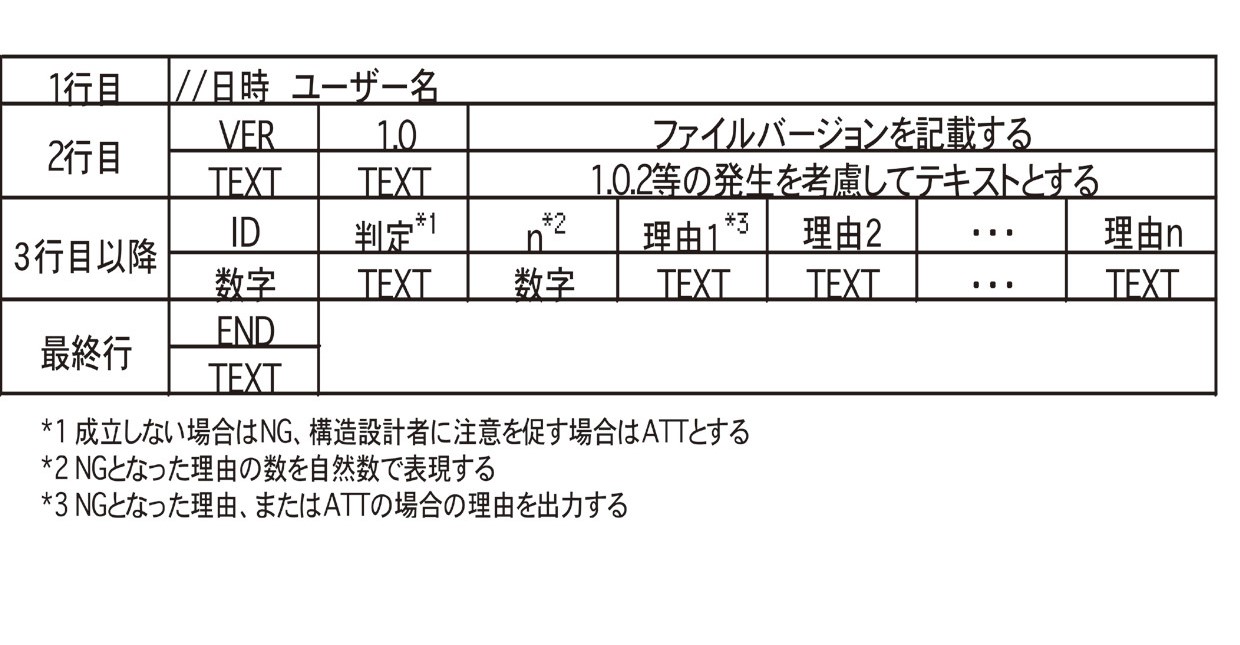

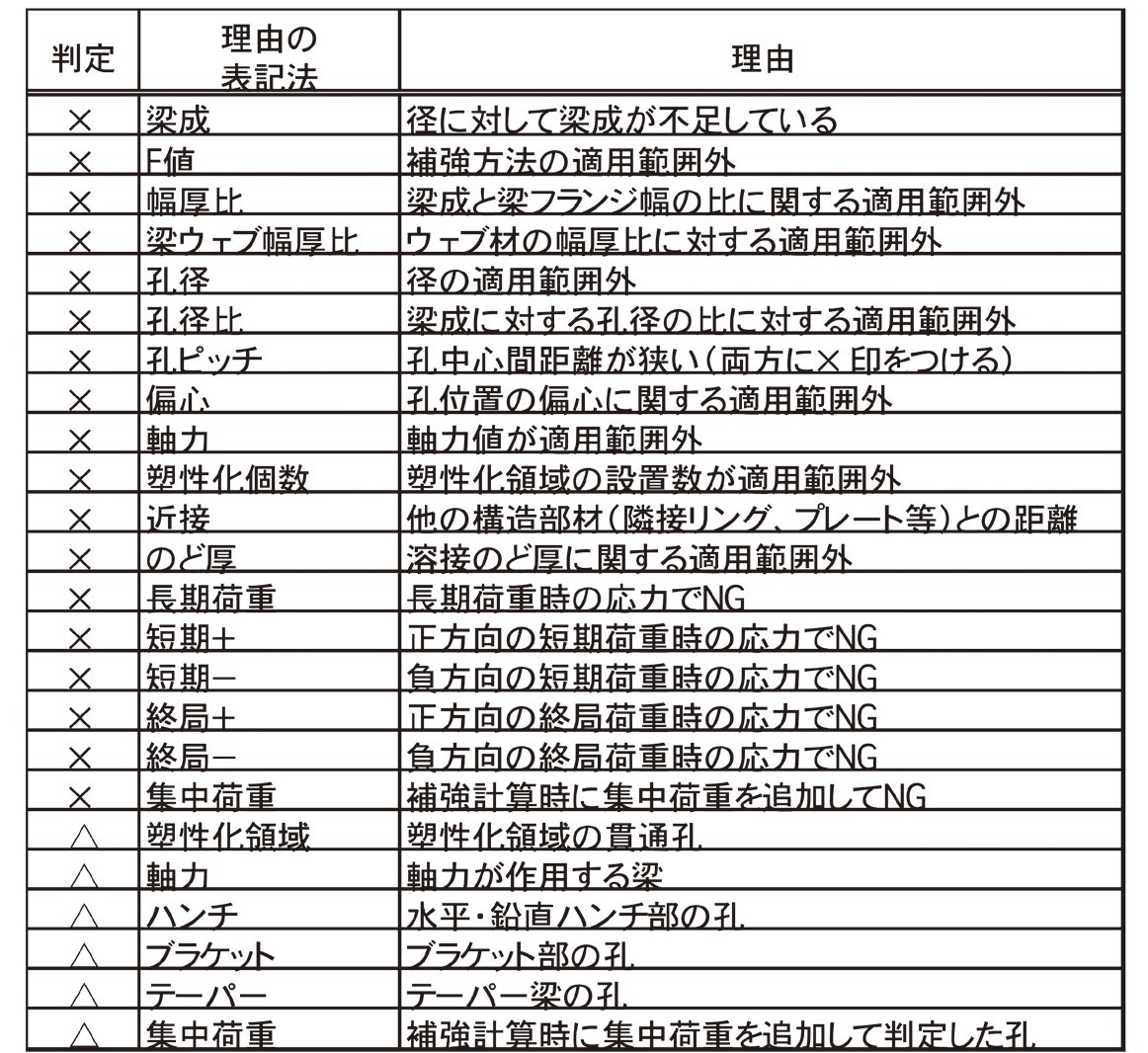

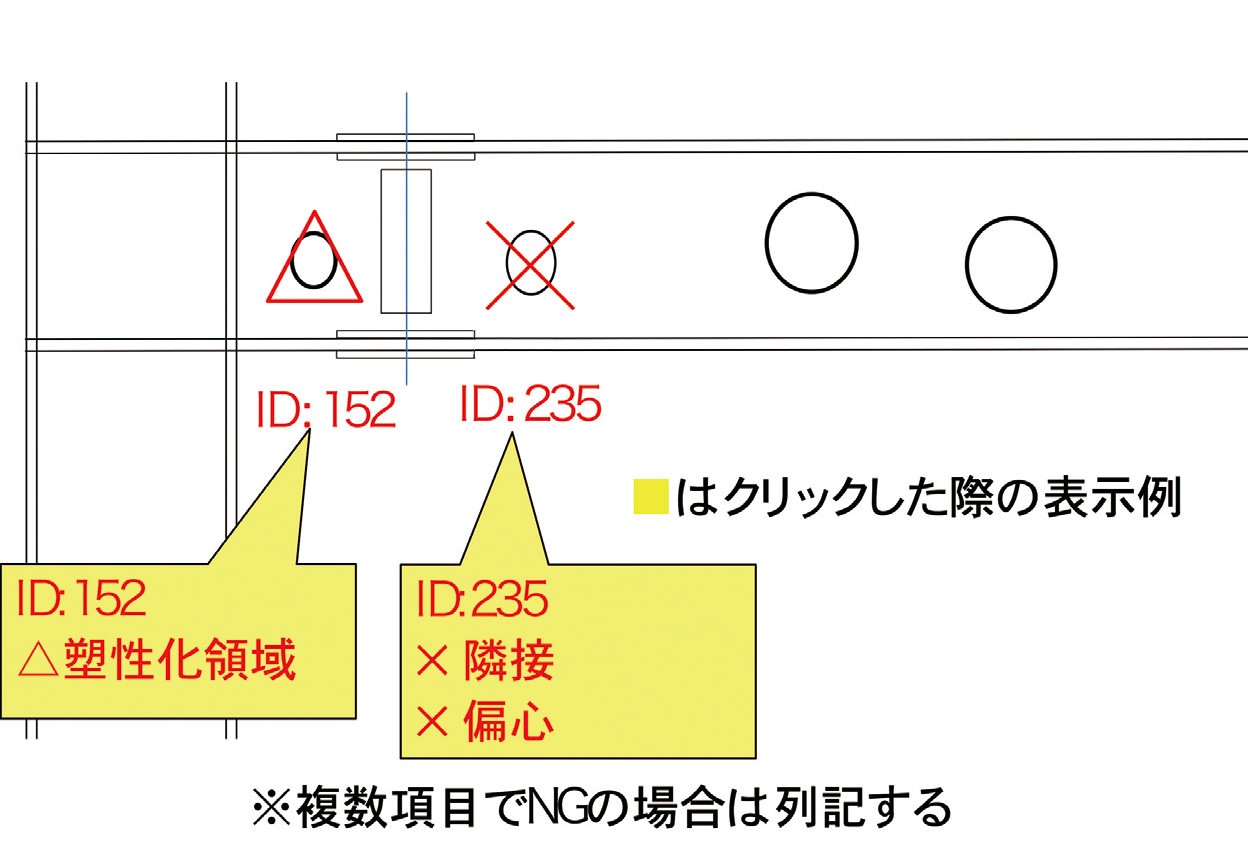

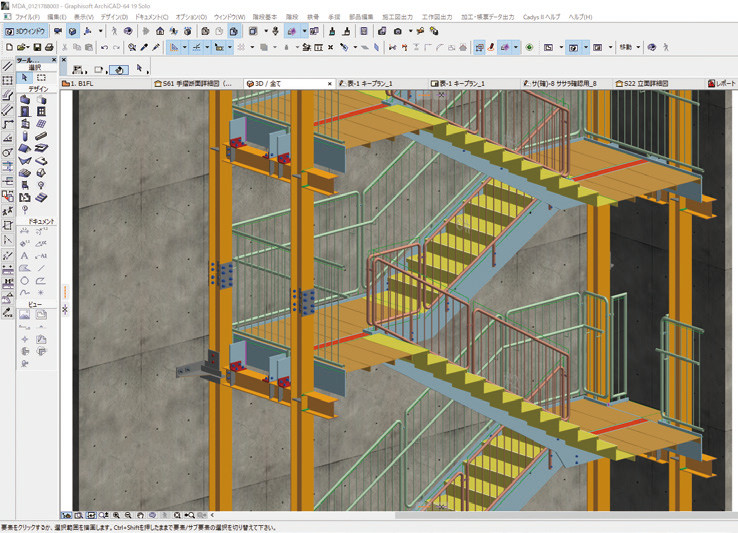

はじめに施工BIMの中で活用事例が多いのは鉄骨と設備で、干渉チェックと納まり確認である 1)。ところが鉄骨は鉄骨専用CAD、設備は設備専用CADで描かれるため、合成した統合モデルで干渉や納まりを検討するには、IFCが広く用いられている。  表-1 梁貫通孔要求CSVに対応している各種ツール 一方で、設備側からの梁貫通孔要求に対する成立性検討の作業は、大量の梁貫通孔要求図を基に一つずつ鉄骨CADへ入力する単調な入力を強いられる。そこで、データ連携により単純作業にかかる労力を大幅に低減させるべく、設備専用CADと鉄骨専用CADや汎用BIMツールを結ぶ「設備-梁貫通孔連携中間ファイル」を定義 2)して展開している。 さらに既製リング補強計算ソフトへの入力まで連携させると、梁貫通要求に対して即座に可否計算ができることになるが、計算ソフトはBIMに対応していない。そこで、鉄骨梁貫通孔既製リング補強の成立性検討ソフトを結ぶ中間ファイルの定義も行った。 本報では、データ連携による新しい業務の進め方(図-1)について解説する。  図-1 BIMを活用した新しい鉄骨と設備の調整業務の流れ 鉄骨BIMの作成要領鉄骨BIMは、構造計算ファイルから変換したり、構造設計図の元になった設計BIMを使った例がみられるが、設備との干渉や納まり調整に活用する場合、柱・大梁・ブレースという主架構だけでは十分とはいえない。小梁位置を決定した上で接合部、ガセットプレート、火打材、方杖材、スティフナー、フランジ拡幅、デッキ受材を配置し、正確に表現することにより、現場で手戻りがなくなる干渉チェックが可能となる(図-2、図-3)と言っても過言ではない。鉄骨BIM作成には細部にわたる知識と経験が必要なので、構造計算ファイルや設計BIMをベースにしても、鉄骨ファブリケーターの技術を投入しなければならない。  図-2 設備との干渉チェック・納まり調整に用いる鉄骨モデルの例  図-3 鉄骨を正確に表現した精度の高い干渉チェックの事例 鉄骨BIMからIFCを出力して設備サブコンに提供するのであるが、構造設計者が定める梁貫通孔の設置可否ゾーンにより梁を色分けしたIFCが出力できる機能はまだ認知度が低いようである。IFCを読み込んだ設備専用CAD上にも設置可否ゾーンが明示されるため、初回の調整時点から、設置不可領域に梁貫通孔が要求されるケースがなくなる(図-4)。  図-4 鉄骨モデルのIFCに梁貫通孔設置可否ゾーンを表示し、不可ゾーンを避けた納まり確認 設備BIMの作成要領設備専用CADに正確に表現された鉄骨をIFCで参照し、鉄骨と3次元上の原点(共通原点)を合わせて、鉄骨と干渉しないようにダクト・配管・ケーブルトレイ等の配置をする。フロアごとに設備BIMを作成する場合には、フロアごとの原点と共通原点の関係に常に注意しておかなければならない。  図-5 複数の設備配管をまとめて、一つの梁貫通孔を要求している例 設備-貫通孔連携中間ファイル「設備-梁貫通孔連携中間ファイル」は、将来IFCになるまでの暫定的な位置付けとして、カンマで区切られたテキストデータ(CSVファイル)である。  表-2 設備-梁貫通孔連携中間ファイルの諸元  表-3 CAD上で3次元原点を定義して、見下げで作図した場合のデータ例  表-4 CAD上で2次元原点を定義して、見上げで作図した場合のデータ例  図-6 建物の共通原点と設備CADでのフロア別原点のイメージ なお、「設備-梁貫通孔連携中間ファイル」は鉄筋コンクリート造の梁に設ける矩形の梁貫通孔要求にも対応させているが、鉄骨梁の場合は隅角部の応力集中を避けるため、円形の梁貫通孔にする。設備側から角型のダクトを貫通させる場合でも包絡する円形貫通孔とするので、注意が必要である。 梁貫通孔要求を鉄骨専用CADへ「設備-梁貫通孔連携中間ファイル」を読み込んだ鉄骨専用CADは、鉄骨BIM上に梁貫通孔を「仮配置」する。これは設備側からの一方的な要求であって構造的な成立性が検討されていないからである。  図-7 1フロア5,000㎡規模の事務所ビルの天井内設備と鉄骨の調整 従来は、設備サブコンは梁貫通孔要求図(スリーブ要求図)を設備専用CADにて図面出力し、設計者・監理者まで打合図を回覧していた。新しい業務の流れでは、設備専用CADから「設備-貫通孔連携中間ファイル」を鉄骨側に渡せば鉄骨CAD上で仮配置される。 設計者と監理者の理解が得られれば、最終形だけ作図して承認図とする省力化が可能となる。 梁貫通孔の構造成立性検討仮配置した貫通孔が補強を含めて構造的に成立するかどうかを、貫通孔の径、位置、間隔と鉄骨形状の関係で検討する「仕様規定」と、梁に作用する長期荷重、短期荷重と梁断面性能である終局耐力時の健全性を検討する「性能規定」で検証を行う。仕様規定と性能規定は4種類の既製品リング補強で定められている。EGリングの仕様規定は図-8に、性能規定は図-9に示す通りであり、ハイリング、OSリング、フリードーナツにも同様の規定が設けられている。  図-8 梁貫通孔既製リング補強の仕様規定の例  図-9 梁貫通孔既製リング補強の仕様規定の例(EGリング:日本ファブテック(株)提供) 4種類の既製品リング補強を対象に、仕様規定の検討に必要な情報と性能規定で必要な情報を整理したものが表-5である。今後、これを整理して「リング補強計算用CSV」と定義し、鉄骨CADと補強リングメーカーと協力しながら、データ連携による作業効率化を図る。  表-5 鉄骨専用CADから既製リング補強計算への連携用データ 成立性結果の出力現在の既製品リング補強の成立性計算ソフトからの出力は、全てのスリーブ要求に対して合否判定がリスト形式で出力されるので、これを見ながら設備側に梁貫通孔要求に対する成否を連絡していた。また、設備側が描いた梁貫通孔要求の伏図に赤で×印で連絡する場合に、否の理由まで書き入れるのは手間がかかっていた。  表-6 既製リング補強計算結果から鉄骨専用CADへのデータ この出力を、鉄骨専用CADや設備専用CADで読み込めば、BIMモデルやそこから生成される図面にも成立可否が、表-7あるいは図-10のように記されると予想している 3)。  表-7 判定理由の簡易表記方法  図-10 判定理由の簡易表記方法の例 まとめ鉄骨専用CADと設備専用CADを用いた納まり検討や干渉チェックはIFC連携により可能だが、梁貫通孔要求とその構造成立性検討は現状のIFCではデータ連携ができないため、3種類の中間ファイルを定義して、広く公開して標準化を行った。 おわりに鉄骨専用CADにKAPシステムを用いて、貫通孔補強をEGリングとした場合には、設備専用CADがCADEWA、DesignDraft、Rebro、Tfasで描かれていれば、既にデータ連携による効率化が可能であった 4)。しかしながら、鉄骨ファブリケーターが使い慣れた鉄骨専用CADは他にも複数あり、既製リング補強も4種にわたっている。このため、(一社)buildingSMART Japanの構造設計小委員会の下部組織である、鉄骨梁貫通補強ワーキンググループを2018年1月に発足して、展開する予定である。 清水建設株式会社 生産技術本部 生産計画技術部 主査 室井 一夫

建設ITガイド 2018 特集1「i-Construction×CIM」  |

施工BIMの今-横森製作所のBIM-

|

2018年7月5日

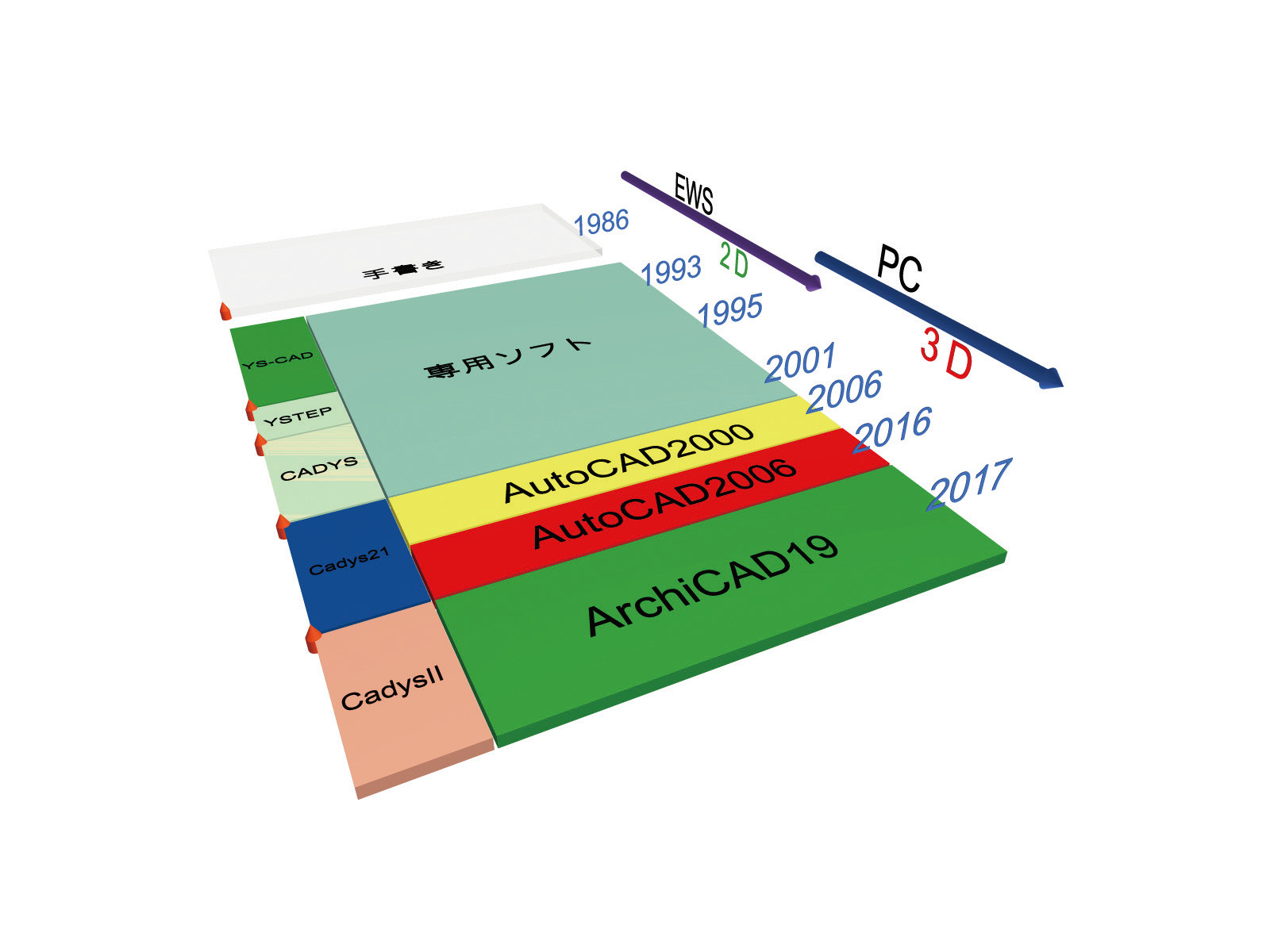

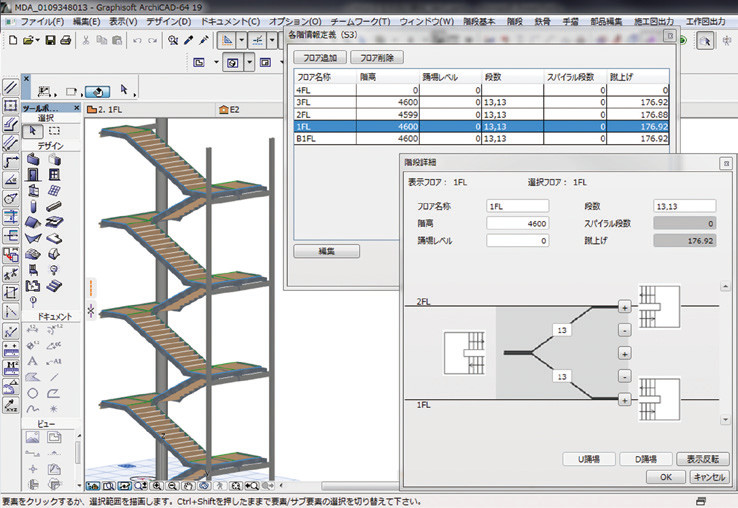

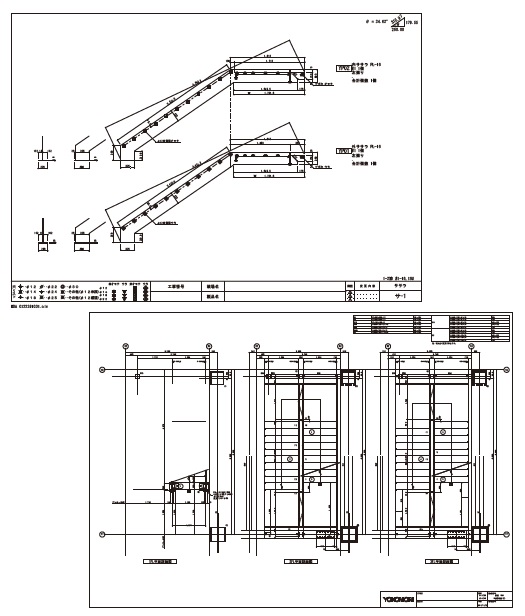

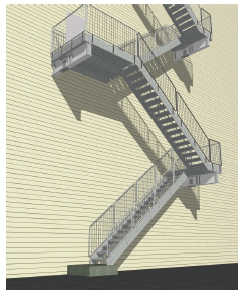

はじめに建物ごとに一品生産となる鉄骨階段の作図から製作の効率化を図るために開発した、鉄骨階段専門CADシステムの開発とその背景、専門工事会社におけるBIM活用の取り組みについて紹介する。 鉄骨階段専門CADシステムの変遷当社は1993年より8年間、自社開発した鉄骨階段専門の2DCADシステムを使用した後、2001年よりAutoCADをプラットフォームとした自社開発のCADシステムを現在まで使用している。  図-1 鉄骨階段専門CADの変遷 システム開発の背景2DCADの時代から作図精度の向上および効率化と、製作工場の加工機械とCADから出力されるNCデータ連携を行い、作図と製造の生産性向上を図ってきた。しかし2DCADである以上、平面図、立面図、その他各種詳細図の編集は、線の1本1本を手動で行うため、施工図、工作図で図面間の不整合が多く発生した。また階段は必ず勾配が絡んでくるが、階段に絡む干渉物との回避や、ヘッドクリア確保などの確認も複雑になる。  図-2 鉄骨階段モデルの自動組み上げ 新システムの開発旧システムは、鉄骨階段モデル編集に必要な機能を全てカスタマイズにより実装している。これまで最新のAutoCADへ載せ替えをしなくてもそれほど不都合がなかったことと、カスタマイズ機能の多さから、載せ替えには時間とコストがかかることもあり、プラットフォームはAutoCADのバージョン2006のまま運用してきた。しかし2015 年頃から最新のOSでは動作が不安定になる現象や、32ビットのパソコンでなければ動作しないといった問題が徐々に発生してきたため、最新環境で動作するシステムの開発に至った。プラットフォームの選定を行い、建築で利用されているBIMツールの中からARCHICADを選択し、新たな鉄骨階段BIM-CADシステムの開発を行った。  図-3 編集中のモデル 作図上重要となるルールは「モデルを使って作図をする」ということである。3Dなのでモデルを使うことがそもそも当たり前だが、客先とのやり取りで図面修正を行う際に、操作に長けていないスタッフが、2D出力された図面だけを修正してしまうということがある。この場合、承認の段階で2D図面は最新状態だが、モデルは古い状態のままとなる。しかし工作図作業ではモデルが必要になるため、社内ではモデル修正から工作図だけを行う専任者が生まれる。そこで承認後の2D施工図面を見てモデルを後から修正するという無駄な作業が発生する。また施工図担当者と工作図専任者間のやりとりで、伝達漏れや、工作図専任者の図面理解不足によるミスが発生する。 新システムはそれらを踏まえ、編集作業の軽減や自動化を多く実装し、作図者の負担を減らせるような機能を取り入れた。 また製作工場からの要求で、工作図に手動で加筆する項目が多く発生していたが、この部分についても自動化を図り加筆作業を軽減させた。 ただしシステムが高機能でも、正しい方法で利用しなければ効果は出ないため、現在は社内の操作教育と、運用方法の改善を並行して進めている。  図-4 鉄骨階段施工図と工作図 製造連携製作工場ではCADから出力したNCデータによる加工を行っている。NCデータは厚板の切断と孔明けを行う厚板加工ライン、踏板と踊場板などを製作する薄板加工ライン、階段受け鉄骨などの型鋼材加工ラインといった部分で使用している。3Dモデルを直接取り込める機械も出ているが、その中で手すり製作工場では3Dモデルを取り込める3Dレーザー加工機を導入している。現在加工データは手入力しているが、今後は新システムからモデルデータを渡し、複雑な形状の部材加工を行えるようにする準備を進めている。  図-5 工場の踏板加工ライン 今後の課題と展望社外とのBIM連携として、鉄骨製作業者(FAB)のモデルを取り込んで、鉄骨階段モデルの編集に利用したいと考えている。現在は鉄骨階段が取り合う部分は、2Dの構造図、鉄骨図面を参照して、受け鉄骨のモデルを当社のCADで配置し、ササラ桁と梁の接続部の取り合いを、階段モデルで編集を行っている。  図-6 屋外階段モデル 株式会社 横森製作所

技術部設計技術課 課長 島崎 建輔 建設ITガイド 2018 特集1「i-Construction×CIM」  |