書籍版「建設ITガイド」に掲載した特集記事のバックナンバーです。

昇降機設備のBIM -三菱エレベーターの取り組みと事例の紹介-

|

2019年5月31日

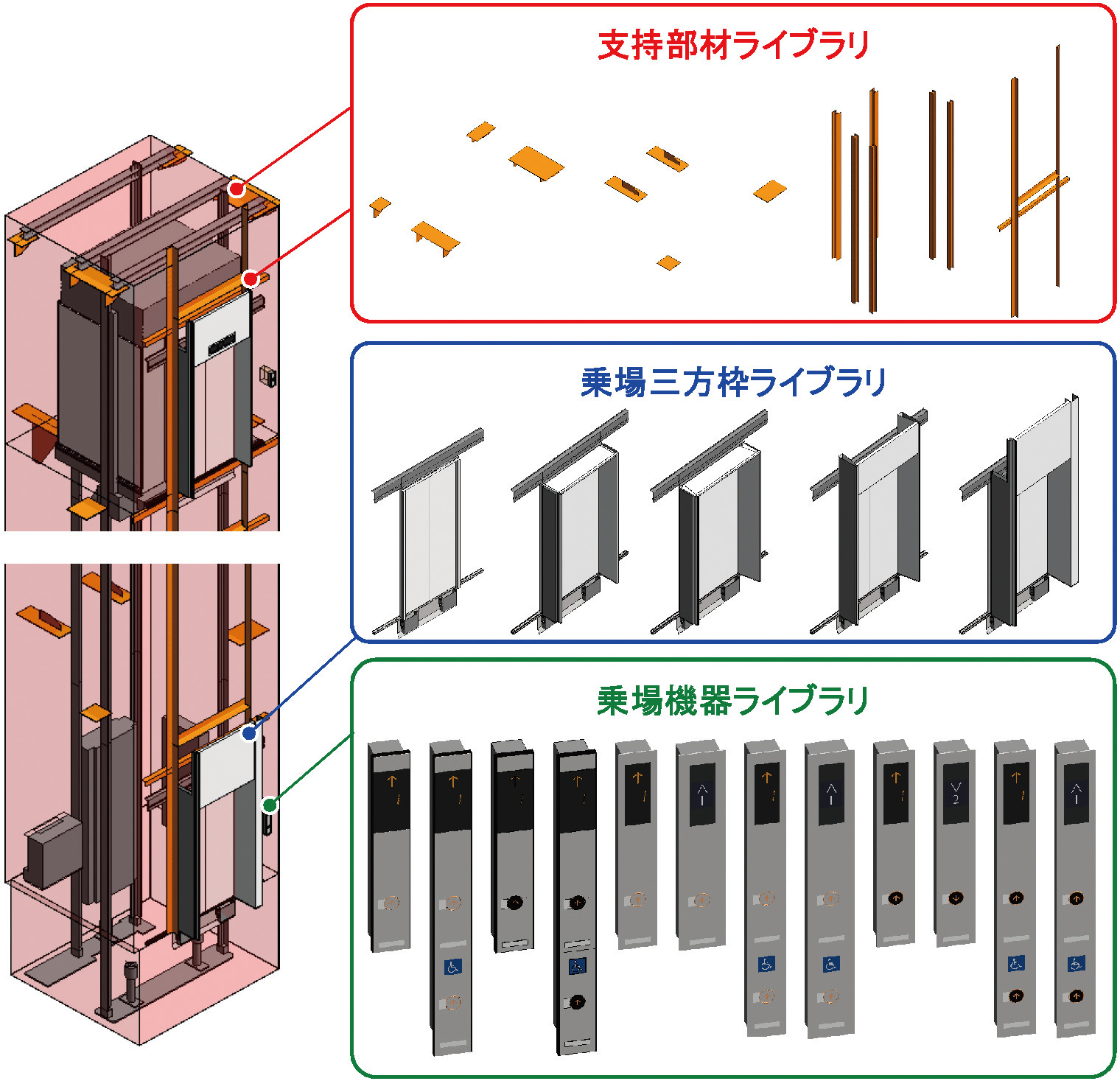

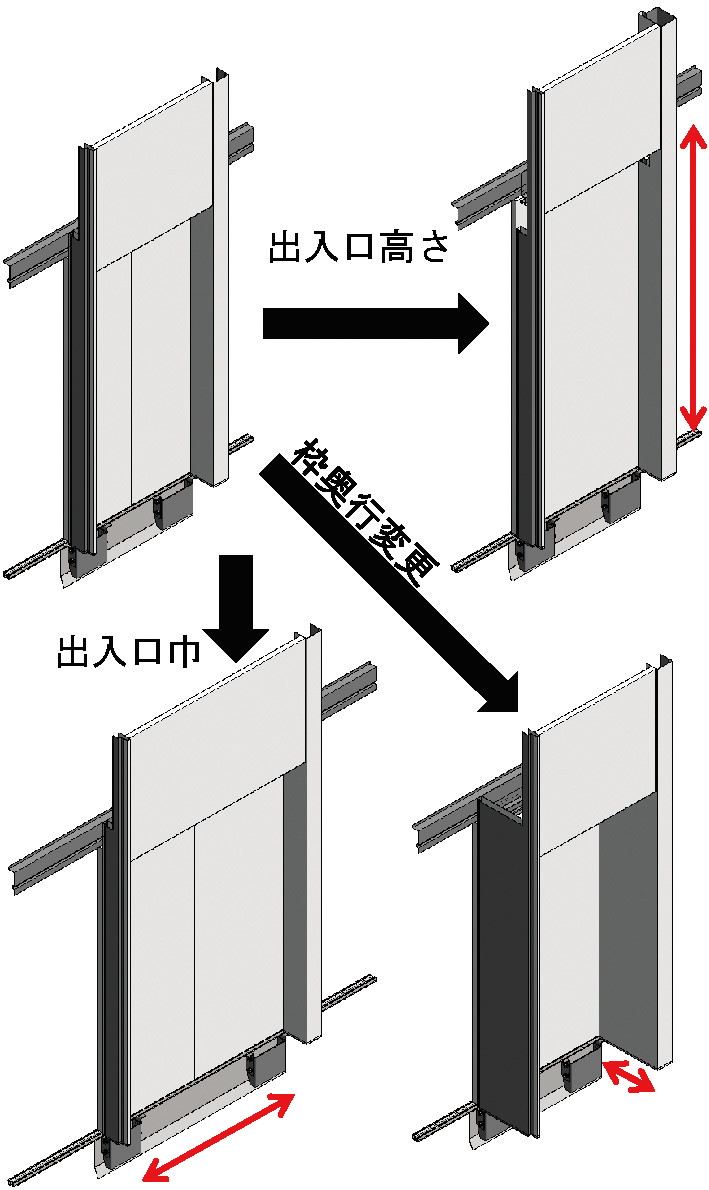

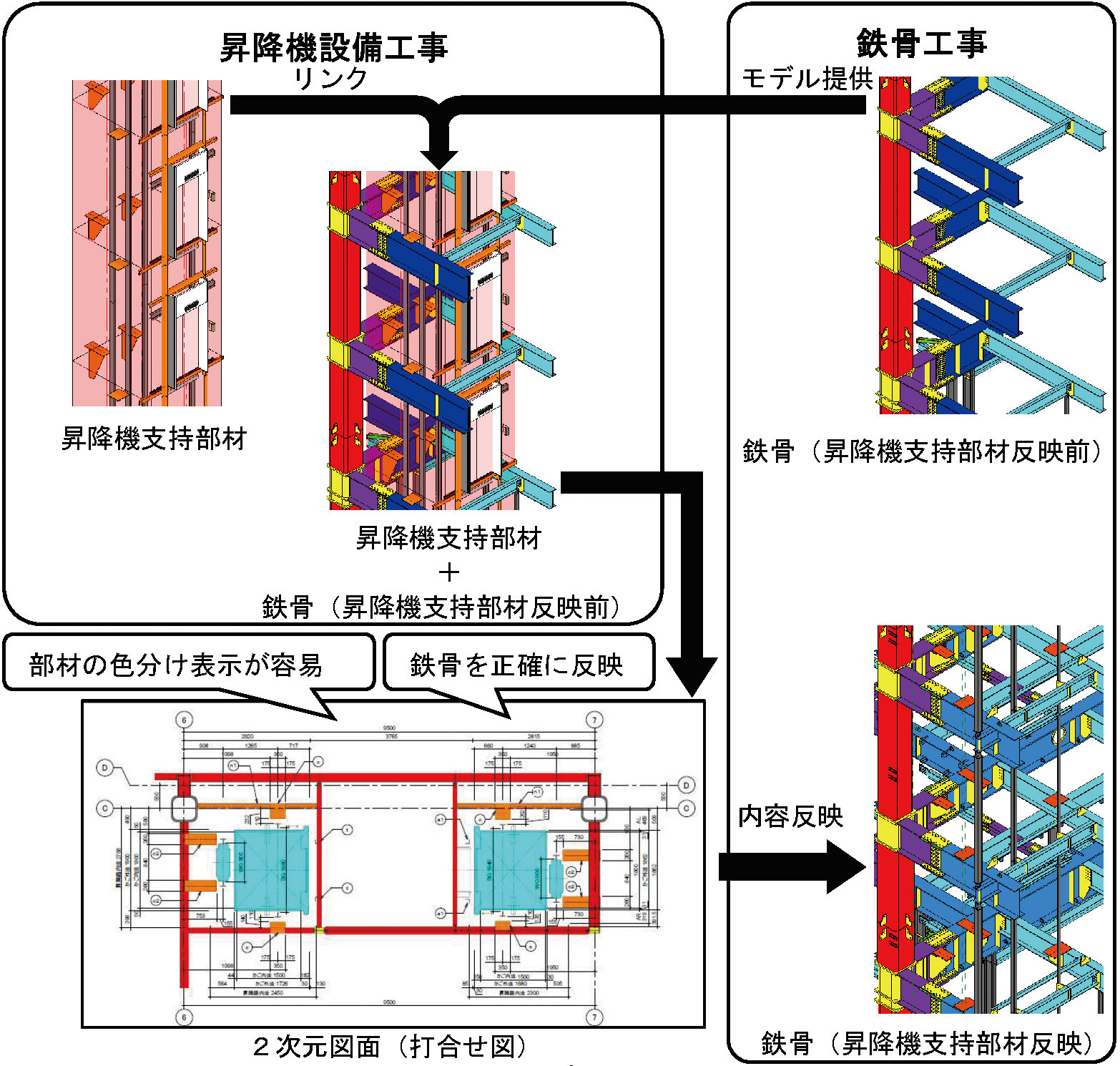

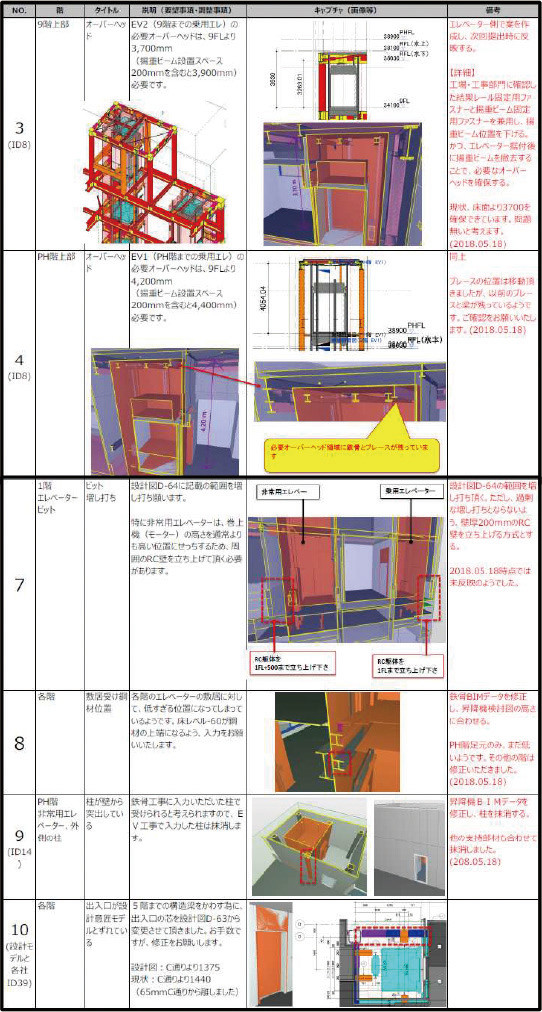

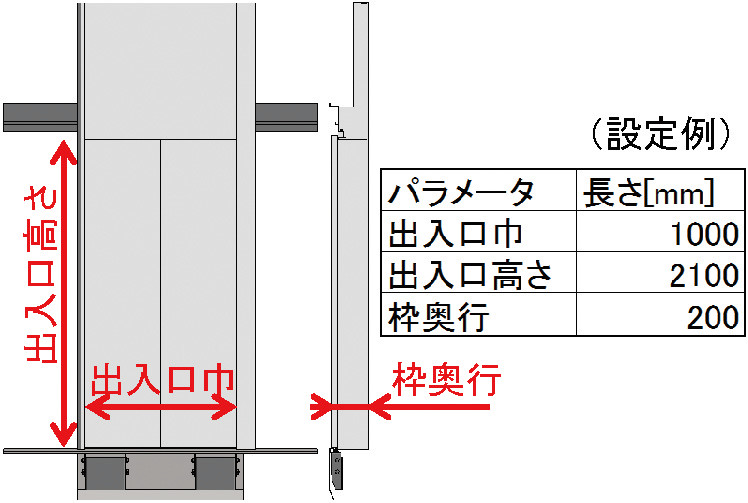

はじめに近年、BIMを利用した建築物の設計・施工業務の効率化が推し進められている。設計段階ではレイアウト検討を行うために簡易的なBIMモデルを利用し、施工段階では工種間の調整を行うために詳細なBIMモデルを利用している。それらの業務において、昇降機設備のBIMモデルも必要になるケースが増加している。 昇降機BIMモデルの構成当社のエレベーターBIMモデルの構成を図-1に示す。乗場三方枠や乗場機器、支持部材は建物により異なる。そこで、ライブラリを昇降路内機器・乗場三方枠・乗場機器・支持部材ごとに分類し、各パーツの整備を行っている。  図-1 エレベーターBIMモデルの構成 寸法のパラメーター化建物により採用されるエレベーターの各寸法は異なる。例えば乗場三方枠などは、建築物の壁仕上厚によって枠巾が変化する。そこで図-2に示すように、変更が想定される箇所についてはパラメトリックなデータ(パラメーターで指定可能なデータ)として、BIMモデルを整備している。乗場三方枠であれば、出入口巾・出入口高さ・枠奥行などをパラメーター化しており、数値的に指定できる。このようなBIMモデルとすることで、パラメーターの変更のみで枠形状を変更することができ、関連する2次元図面を修正していた従来の方式と比較し、効率的に修正に対応することが可能となる。  図-2 パラメーターによるモデル修正 建築構造(鉄骨工事)との連携例エレベーターは立柱やファスナー等を介して建物で支持する必要がある。このような支持部材は鉄骨工事で加工・施工するため、昇降機工事から鉄骨工事に対して必要な支持部材の位置や部材について具体的に伝えなければならない。そのため、BIM導入後も伝達手段として2次元図面が必要になる。鉄骨工事との連携例について、図-3に示す。BIMモデルを使って連携する具体的なメリットは以下の3つが挙げられる。  図-3 鉄骨工事との連携例 問題点の早期抽出・共有化実際に作成した資料例を図-4に示す。BIM導入前は、問題となる箇所を明示するためにいくつかの図面やスケッチ等を作成していたが、エレベーターBIMモデルや受領したモデルを使うことで、それらの作成作業を削減することができた。加えて、図面よりもイメージが容易なため、社内・社外関係者間で共通認識を持てる点でも有用であった。結果的に、問題点の確認・方向性の確認を早期に行うことができた。  図-4 モデルを活用した資料例 今後の課題これまでの取り組みにより、エレベーターBIMモデルの構造やパラメーターについて検討を進め、関係者間調整の効率化や資料削減時間の短縮に効果があることを確認できた。今後は、BIMモデルの整備と2次元図面化の2点について進めていきたいと考えている。 三菱電機株式会社 昇降機営業技術部 営業技術支援第一課 梅木 偉斗

建設ITガイド 2019 特集2「進化するBIM」  |

施工BIMの今 -竹中工務店における鉄筋工事の専門工事会社BIM連携事例-

|

2019年5月10日

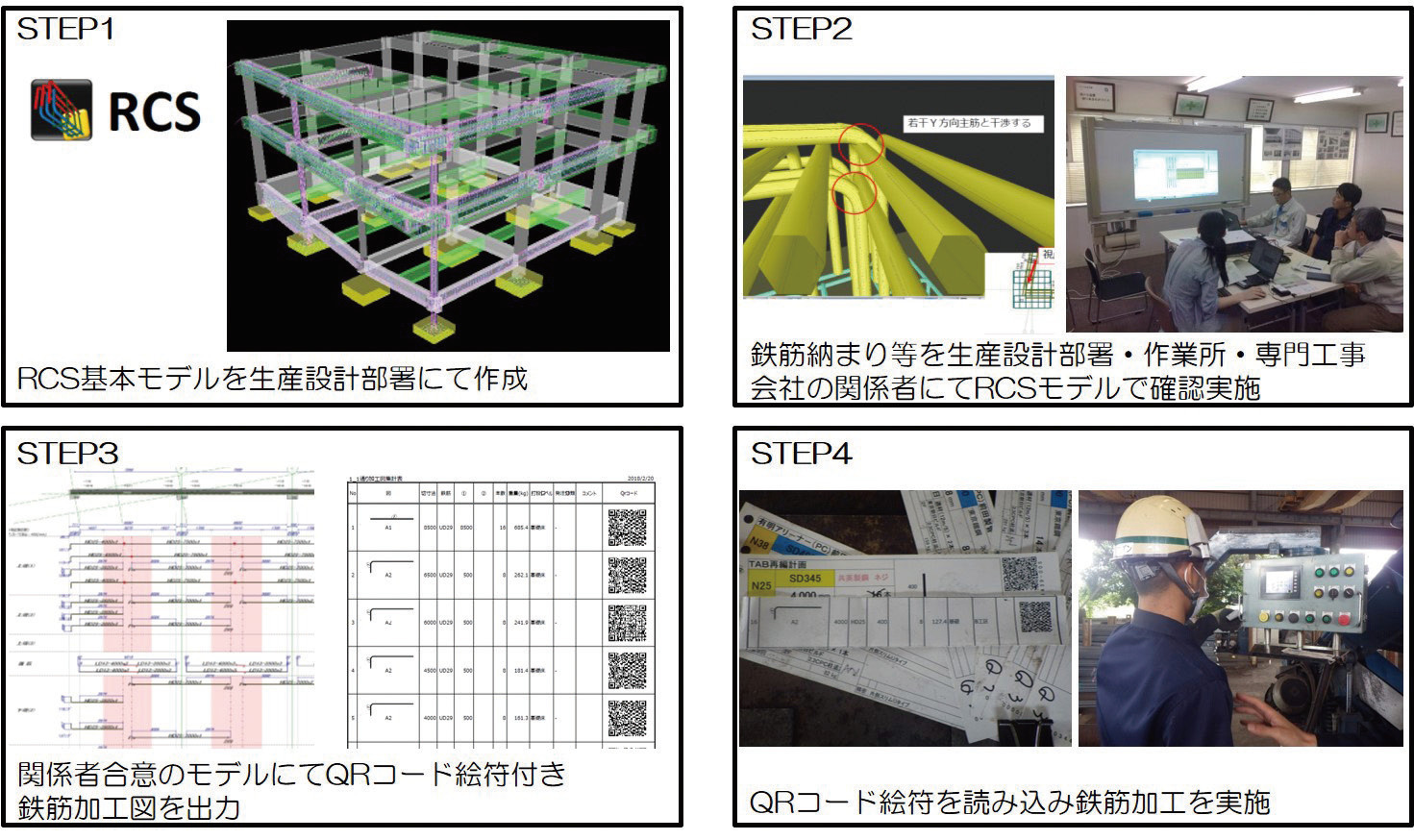

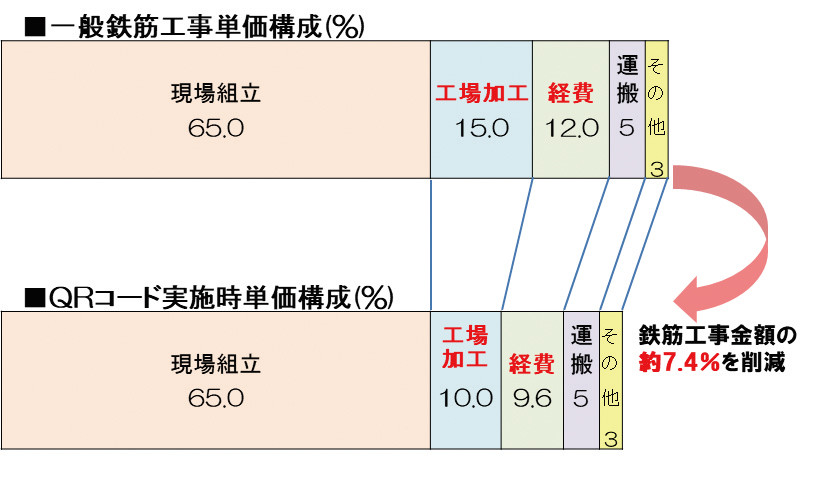

はじめに~施工BIM以前竹中工務店としては、BIMをベースとした業務のデジタル化・高度化を進めており、設計施工の強みを生かし、業務プロセスを通じた生産性の向上を図っている。その中で、施工BIMにおいて生産性を向上させるためには、専門工事会社とのBIM連携が不可欠である。例えば鉄骨工事や設備工事などではBIMに取り組む環境が整備されつつあるため事例が増えつつある。一方、鉄筋工事もBIM連携のニーズが多い工種だが、鉄筋の加工に直結するような機能を有した市販BIMツールがないなど課題も多く、事例が少なかった。そこで本稿では鉄筋工事に着目し、自社開発によってツール上の課題解決を図るとともに、実プロジェクトにおいて専門工事会社とのBIM連携を試行したので紹介する。 鉄筋工事における専門工事会社とのBIM連携方法従来鉄筋工事において施工者は躯体図の発行までが仕事であり、その後職長が構造図と躯体図を読み込み、配筋の納まり検討を実施している。そこから加工図・加工帳を作成し、鉄筋加工工場にて加工帳を基にして加工を実施している。  図-1 しかしながら以前まではRCSから出力された加工帳から手作業で加工用に数値を転記しており、データが鉄筋加工まで連動していなかった。そこで主要鉄筋加工機メーカーが対応している仕様のQRコードを直接RCSから出力することを今回開発した。 使用者は当社の生産設計部署および作業所だけでなく、鉄筋工事協力会社の職長へも広めるため、操作教育・展開を現在進めている。両者が使用することで、構造計算時から鉄筋加工までBIM連携で一貫した業務の実現を目指している。 実プロジェクトへの適用事例先述した開発を以下の実プロジェクトにより適用した(図-2)。  図-2 建築地:埼玉県草加市 建築用途:独身寮、事務所 建物規模:RC造、地上3階 工期:2018年3月~2019年3月今回の開発は約2 年前からQRコード出力の開発を実施しており実プロジェクトでの適用を実現させた。範囲としては基礎工事(基礎梁4本)部分を対象範囲として以下の手順(図-3)にて試験的に実施した。  図-3 STEP1:構造データを読み込んだRCSにて鉄筋BIMモデルを生産設計部署にて作成した。 STEP2:鉄筋BIMモデルを用いて生産設計部署・作業所・専門工事会社の関係者にて配筋納まりを確認、合意をした。 STEP3:関係者にて合意したBIMモデルよりQRコード絵符付き鉄筋加工図を出力した。 STEP4:QRコード絵符を鉄筋加工機にて読み込み鉄筋加工を実施した。 以上のような流れは従来の鉄筋工事における流れと全く異なり、新たな生産体制を構築できたと考える。 今回当プロジェクトにてRCSから出力したQRコード付絵符にて鉄筋自動加工を実施した。その結果は通常の鉄筋工事加工と比較して約50%向上することができた。また今回の開発に携わった専門工事会社の意見では、職長、工場作業員の鉄筋加工図作成工数が今後RCSを活用していき習熟することで従来から約20%低減が見込めるとの見解を得られた。今回の開発効果を鉄筋工事全体で考えると約7.4%のコスト削減効果がある(図-4)。今後減少が予想される熟練技能労働者減少による生産力確保は建設業界の大きな課題の一つである。今回の開発はその問題の解決策の一つとして期待できると考える。  図-4 今後の展開と将来展望本稿では鉄筋工事における自社開発BIMソフト活用におけるBIM連携を生かした事例を紹介した。しかし、今回は部位を限定した試行であり、広く展開するためにはツール・体制両面で課題がある。今後は、業界への働きかけと技術開発の2手段でさらなる生産性向上へ寄与したい。建築のリーディングカンパニーとして鉄筋業界へのBIM連携の働きかけを継続していく。技術的には、データ連携の汎用性向上とともに、加工材の出荷管理・生産計画等、工場側で効果の大きい業務とのデータ連携も図り、生産効率の向上を推進していく。 株式会社 竹中工務店 東京本店 調達部 く体グループ 中村 健二

建設ITガイド 2019 特集2「進化するBIM」  |

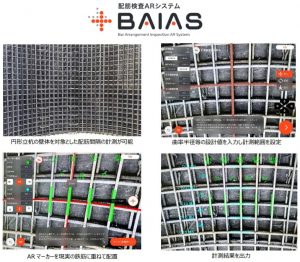

GRIFFY、配筋検査ARシステム「BAIASⓇ」 に新機能「円弧計測モード」を搭載

GRIFFY、配筋検査ARシステム「BAIASⓇ」 に新機能「円弧計測モード」を搭載