建設ITジャーナリスト 家入 龍太

《前編》を読む

解析・シミュレーションソフト一覧

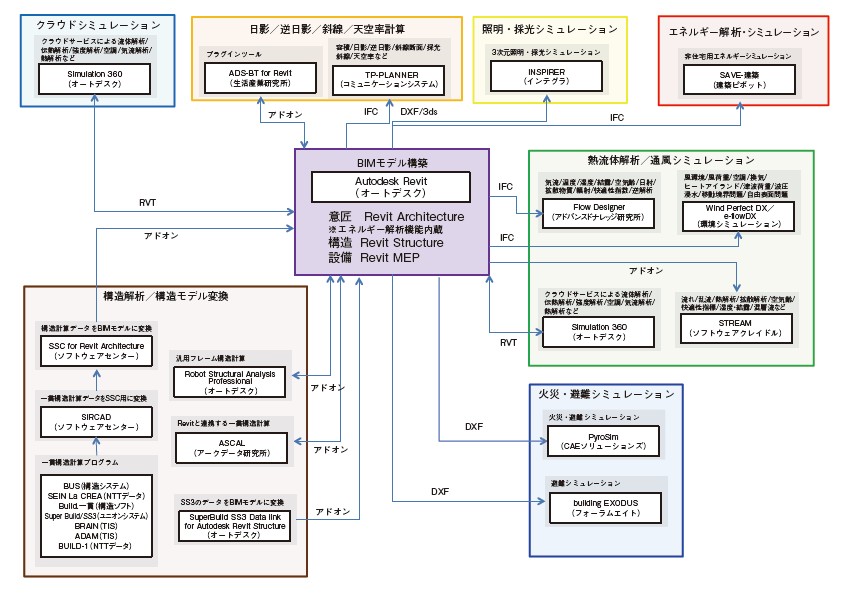

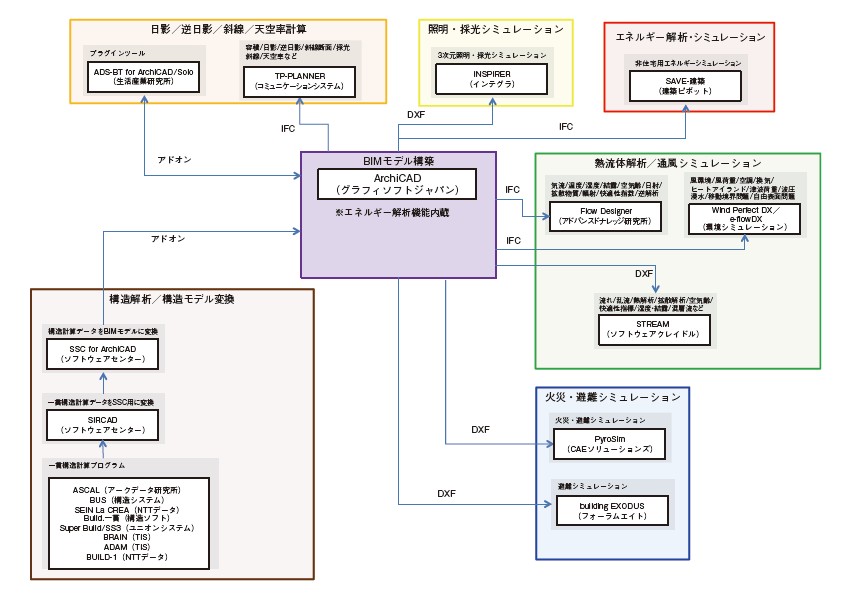

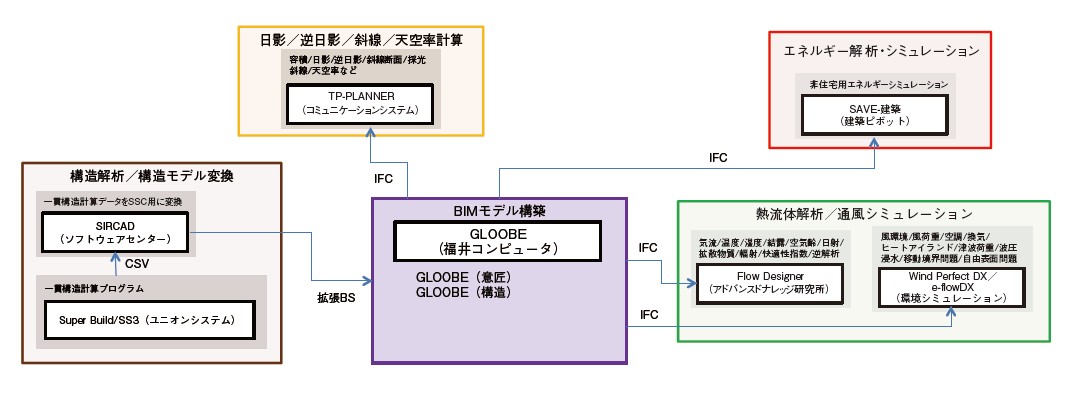

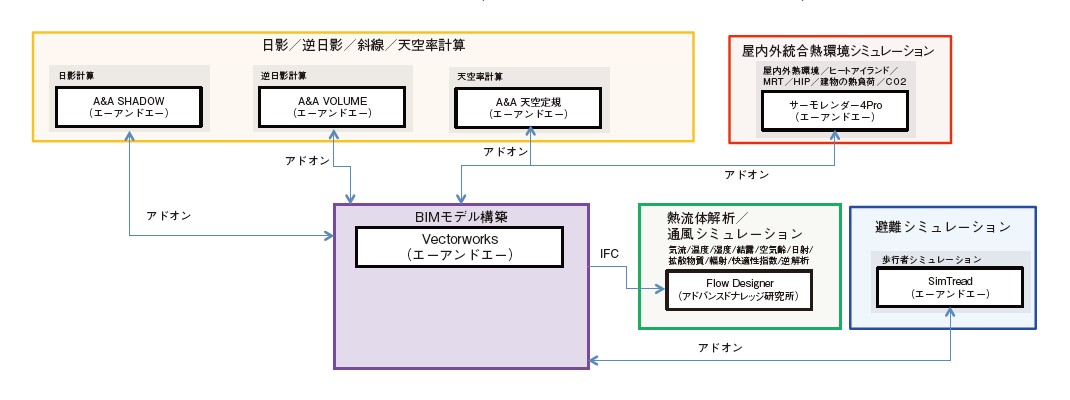

オートデスクのRevitシリーズ、グラフィソフトジャパンのArchiCAD、福井コンピュータのGLOOBE、そしてエーアンドエーのVectorworksにおける主な解析・シミュレーションソフトを紹介します。

日影/逆日影/斜線/天空率計算

ADS-BT

斜線制限や日影規制、天空率、そして用途地域などを考慮して高精度に建物の高さ制限を解析するシステム「ADS-win」をBIMツール化したもの。Revit Architecture用のプラグインシステム「ADS-BTfor Revit」と、ArchiCAD(含むSolo)用のプラグインシステム「ADS-BT for ArchiCAD」がある。

生活産業研究所株式会社

TEL 03-5723-6460

http://www.tokyo.epcot.co.jp/

Shadow Planner for ArchiCAD

ArchiCAD(含むSolo)上で建物の計画時に日影規制チェックを行うアドオンソフト。日影規制に対する判定の色分け表示や、日照定規による日影影響範囲の確認、時刻日影計算、等時間日影計算、日影規制ライン作成を行う。複数の日影規制条件にまたがる建物も領域ごとに設定できる。

生活産業研究所株式会社

TEL 03-5723-6460

http://www.tokyo.epcot.co.jp/

TP-PLANNER

プロジェクトを管理する「TP-MENU」、日影規制(逆日影)、斜線、採光斜線、天空率など建築可能空間を検証、確保するための解析を中心とした「TP-LAND」、建築可能空間から容積チェック、プランニング企画図作成を行う「TP-LIGHT」の3つのシステムから構成される。

株式会社 コミュニケーションシステム

TEL 03-3207-8211

http://www.com-sys.co.jp/

A&A SHADOW

日影計算機能を付加するVectorworks用のプラグインソフト。傾斜面の日影や複合日影(島日影)、高さの異なる複数の評価面での日影測定も可能だ。日影図を3次元で表示する3D日影図も作成できる。

Vectorworks2012対応版には新たに「平均地盤面計算」などを新搭載。

エーアンドエー株式会社

TEL 03-3518-0121

http://www.aanda.co.jp/

A&A VOLUME

逆日影計算機能を付加するVectorworks用のプラグインソフト。日影規制や斜線制限の下で最大限の容積を計算する基本機能のほか、「決まった日時の決まった場所に太陽が当たる」シミュレーションなど、画期的な機能を搭載している。Vectorworks2012対応版では新たに「みなし境界線を作成」、「計算範囲を作成」、「建物を作成」などの機能を新搭載。

エーアンドエー株式会社

TEL 03-3518-0121

http://www.aanda.co.jp/

A&A 天空定規

天空率計算機能を付加するVectorworks用のプラグインソフト。天空率による緩和制度に対応した設計や申請に必要な各種図面の計算や作成を支援する。計算建物、適合建物それぞれを天空率計算し、ワークシート上に結果を表示することができ、1つの天空図に計算建物、適合建物両方を表示することもできる。

エーアンドエー株式会社

TEL 03-3518-0121

http://www.aanda.co.jp/

熱流体解析(CDF)/通風シミュレーションなど

Flow Designer

簡単、シンプルな操作で流体・温熱・環境の3次元シミュレーションを行うソフト。オプションモジュールで輻射・日射・SET(米国の快適性指標)、音響解析、64bit無制限メッシュ、結果表示専用モジュール「FdViewer」が用意されている。上記の機能を持つ「プロフェッショナル版」のほか、逆解析機能を搭載した「エンタープライズ版」がある。

株式会社アドバンスドナレッジ研究所

TEL 03-3225-9800

http://www.akl.co.jp/

Wind Perfect DX/e-flowDX

建築・土木業界向けの3次元熱流体解析プログラム。風環境や風荷重のほか 空調・換気、港湾・橋梁など構造物周辺の気流解析の得意とする。インターフェースはマウス操作を主体としており、直感的で分かりやすい。姉妹ソフトのe-flowDXには津波の動的解析を行える津波荷重解析バージョンがある。

株式会社環境シミュレーション

03-5823-3561~3

http://www.env-simulation.com/

STREAM

汎用の3次元熱流体解析ソフトウエア。構造格子(直角・円筒座標系)を採用し、高速演算と高い安定性、簡便な操作性が特徴。室内の温熱環境や部材変更による省エネルギー効果の把握から、屋外の風環境、ヒートアイランド予測、洪水やダム放水などの土木分野まで、広い範囲で利用されている。Revit用のアドオンソフト「Revit2STREAM」を使うとRevitのBIMモデルデータをSTREAM用に変換することができる。

株式会社ソフトウェアクレイドル

TEL 06-6343-5641(本社)

http://www.cradle.co.jp/

Simulation CFD

流体の定常/非定常の流れ、熱の伝導・伝達・ふく射や対流など、包括的なCFD (数値流体力学)ツールを搭載したソフト。Autodesk Simulation CFD 2013では、Revitとのデータ交換機能が強化されているため、モデルの関連付けを維持したままシミュレーション用のBIMデータをやり取りすることができる。

オートデスク株式会社

オートデスク認定販売パートナー

www.autodesk.co.jp/reseller

エネルギー解析・シミュレーション

PAL for ArchiCAD

非住宅の省エネルギー計算(PAL計算)が可能なArchiCAD用のプラグインソフト。プラグインソフトのため、設計者がすぐに利用でき、プランニング時からPAL値を考慮した設計が可能。 PAL値のほか、ペリメーターゾーンの面積算出 、外皮の熱貫流率・日射侵入率、日除けによるη値の補正、外皮各部位の熱貫流率・面積計算、日射侵入率の計算も可能。

生活産業研究所株式会社

TEL 03-5723-6460

http://www.tokyo.epcot.co.jp/

SAVE-建築

住宅以外の建築物について省エネルギー性能をシミュレーションするソフト。「外壁・窓を通しての熱の損失の防止」、「設備機器の効率的利用」について計算を行い、必要書類の作成を支援する。評価項目ごとに性能基準(PAL/CEC)や仕様基準(ポイント法、簡易ポイント法)を切り替え、それらを組み合わせた書類を作成する。

株式会社建築ピボット

03-6821-1641

http://www.pivot.co.jp/

サーモレンダー4 Pro

屋外熱環境と屋内熱負荷計算を持つVectorworks用の屋内外統合熱環境シミュレーションツール。戸建て住宅から街区規模までの屋内外統合熱環境シミュレーションが可能だ。ヒートアイランド現象や生活環境に影響を与える、建物や地表面の表面温度を算出し、ビジュアルに表現。さらに「MRT(平均放射温度)やHIP(ヒートアイランドポテンシャル)の算出」「建物の熱負荷計算」「CO2排出量の計算」も行える。

エーアンドエー株式会社

TEL 03-3518-0121

http://www.aanda.co.jp

照明・採光シミュレーション

INSPIRER

さまざまな空間内における照明の設計や解析ができる3次元照明シミュレーション用ソフトウェア。建物内の照度分布や室内の照明器具からの光による視覚的効果の検討、自然光を採り入れて照明設備を最適化した建築構造の設計などが行える。照明の効果は光の物理的な挙動に基づいて再現しているため、設計者にデータとしての裏付けを提供する

株式会社インテグラ

TEL 03-6712-8886

http://www.integra.jp/

火災・避難シミュレーション

PyroSim

計算エンジンに米国標準局(NIST)の「Fire Dynamics Simulator」を使用し、計算流体力学(CFD)による火災シミュレーションを行うソフト。ストーブから石油備蓄タンクにいたる規模の火災に適用できるほか、建物の換気のような、火災を含まない気流解析などにも適用できる。

株式会社CAEソリューションズ

TEL 03-3514-1506

http://www.cae-sc.jp/

building EXODUS

非常時・常時の人々の動き・行動をシミュレーションするソフト。単なる避難モデルではなく、人と人、人と火災、人と構造物の相互作用も再現する。英国グリニッジ大学における先駆的研究開発を通して火災安全工学グループ(FSEG)で開発された。熱、煙、有毒ガス等の影響を受け室内から避難する各個人の経路を追跡、評価できる。

株式会社フォーラムエイト

TEL 03-5773-1888

http://www.forum8.co.jp/

SimTread

人の流れや群集の波を「見える化」するVectorworks用の歩行者シミュレーションソフト。建築物や構造物、大型イベントなどにおける空間計画や誘導計画から、商業地における季節催事計画、船舶,旅客機などの避難シミュレーションなど、「人の歩み」が存在する用途であれば、幅広く活用できる。

エーアンドエー株式会社

TEL 03-3518-0121

http://www.aanda.co.jp

構造解析・シミュレーション/構造モデル変換

Robot Structural Analysis Professional

大規模で複雑な構造物向けの高度な建築解析機能を持つ構造設計者向けのソフト。Revit Structureとの双方向

リンク機能があり、BIMで実施設計図書の整合性が図られるため、精度の高い構造解析や設計の結果をモデル全体に反映できる。40以上の国際鋼構造規格と30以上の鉄筋コンクリート規格に準拠した、鉄筋コンクリート設計モジュールと鋼構造設計モジュールが搭載されている。

オートデスク株式会社

オートデスク認定販売パートナー

www.autodesk.co.jp/reseller

SSCシリーズ

各種一貫構造計算データやSIRCADで作成した躯体情報をBIMモデルに変換する構造躯体変換ソフト。アドインソフトとして提供されており、Revit用(ArchitectureおよびStructure)とArchiCAD用がある。BIMソフト上ではじめから躯体情報を入力、配置する場合に比べてモデル化の手間が省ける。変換可能な部材は杭、基礎、RC柱、RC柱鉄筋、S柱、RC梁、RC梁鉄筋、S梁、RCスラブ、ブレース、壁(開口含む)。

株式会社ソフトウェアセンター

TEL 03-3866-2095

http://www.scinc.co.jp/

SuperBuild SS3 Data link for Autodesk Revit Structure

ユニオンシステムの一貫構造計算ソフト「Super Build/SS3」から、建物形状データや柱部材・梁部材の定義/配置情報を抽出しRevit Structure に取り込むソフト。逆にRevit StructureのデータをSuper Build/SS3 に取り込むこともできる双方向のデータ連携も可能。オートデスクのサブスクリプションユーザー向けに無償提供されている。

オートデスク株式会社

http://www.autodesk.co.jp/

SIRCAD

BUS(構造システム)、SEIN La CREA(NTTデータ)、Build.一貫(構造ソフト)、Super Build/SS3(ユニオンシステム)、BRAIN(TIS)、ADAM(TIS)、BUILD-1(NTTデータ)などの一貫構造計算プログラムの入力データを読み込み、SSCシリーズを経由してBIMソフトにデータを受け渡すことができる。

株式会社ソフトウェアセンター

TEL 03-3866-2095

http://www.scinc.co.jp/

ASCAL

入力の容易性と自由形状入力の両方の利点を兼ね備えた一貫構造設計プログラム。荷重伝達のできるスラブや小梁があればどんな任意形状でも、自動的に荷重計算を行う。ビル建物からプラント構造物、橋梁といったあらゆる構造種別について一貫計算が可能。Revitで生成したBIMモデルをアドオンソフトで取り込むことができる。

株式会社アークデータ研究所

TEL 03-5901-9450

http://www.archdata.co.jp/

クラウドシミュレーション

Simulation 360

高性能のコンピューターとさまざまな解析ソフトを利用できるクラウドサービス。大きな設備投資をしなくても高度なシミュレーション機能を使用できる。複数種類の解析作業を同時並行で実行することも可能。提供される機能は流体解析、伝熱解析、強度解析、空調の気流解析、熱解析など。

オートデスク株式会社

http://www.autodesk.co.jp/

BIMモデルを有効活用する解析・シミュレーションソフトガイド《前編》

【出典】

建設ITガイド 2013

特集「建設イノベーション!3次元モデリングとBIM&CIM」