書籍版「建設ITガイド」に掲載した特集記事のバックナンバーです。

CIMにおける3DPDF活用法

|

2017年6月30日

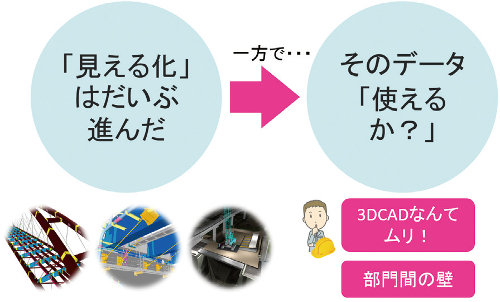

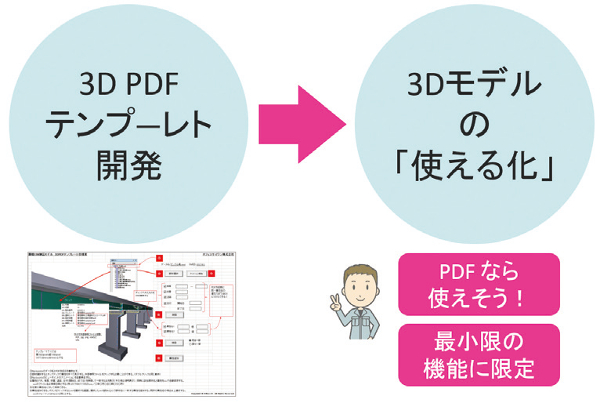

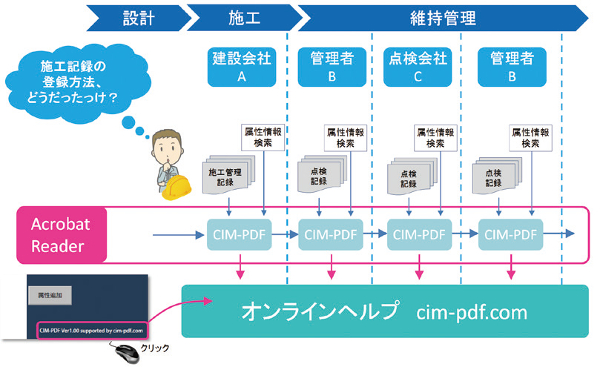

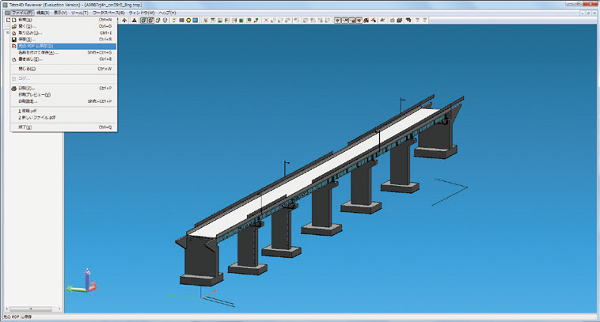

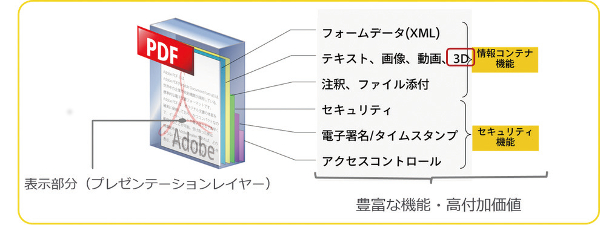

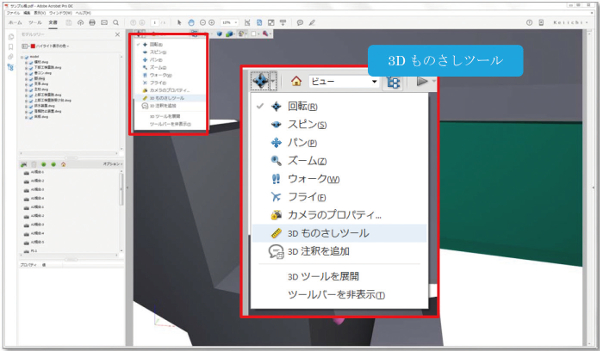

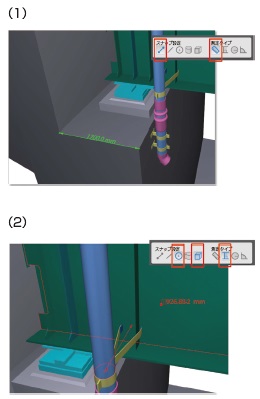

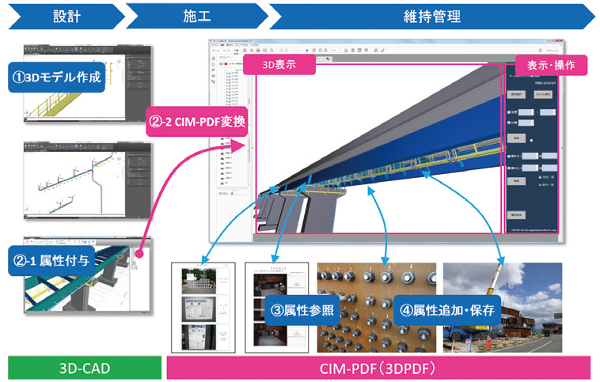

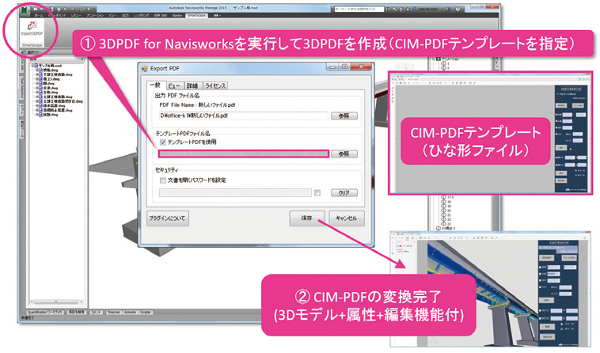

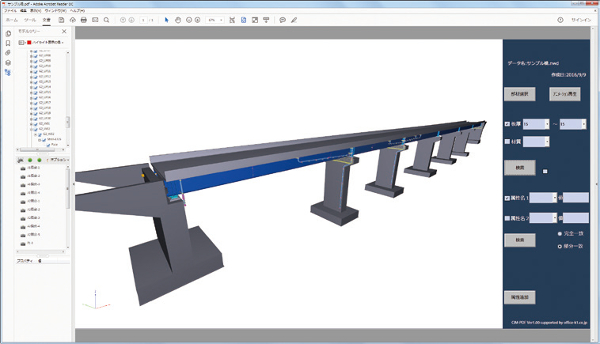

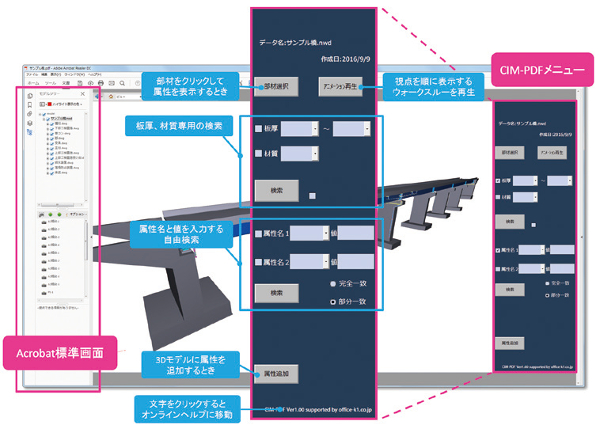

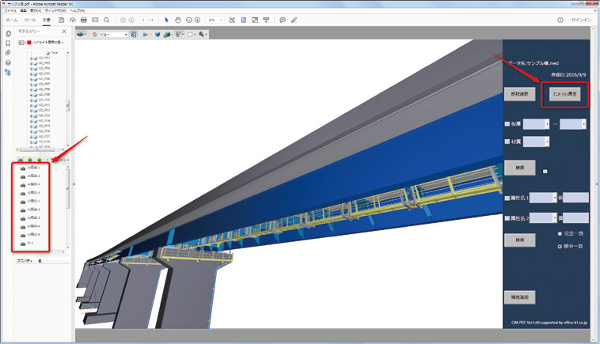

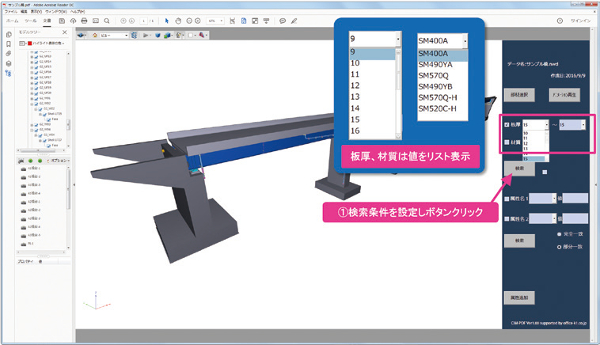

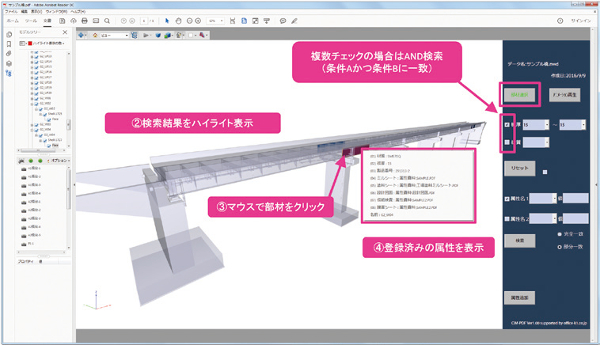

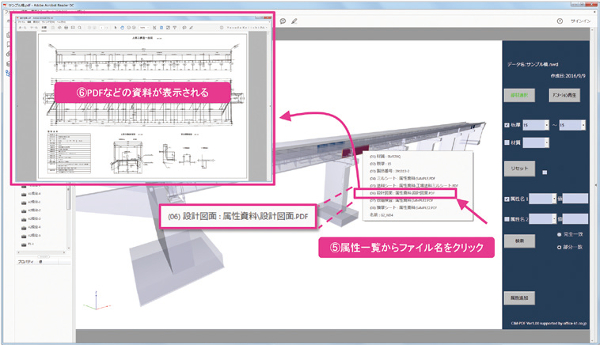

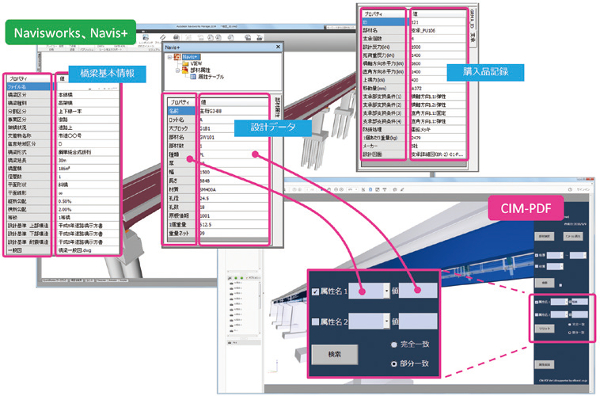

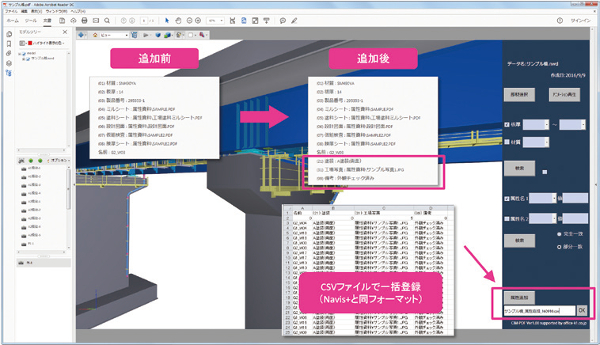

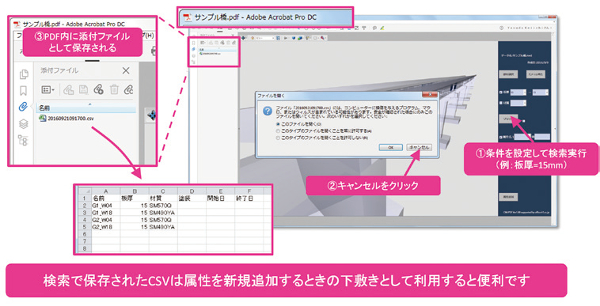

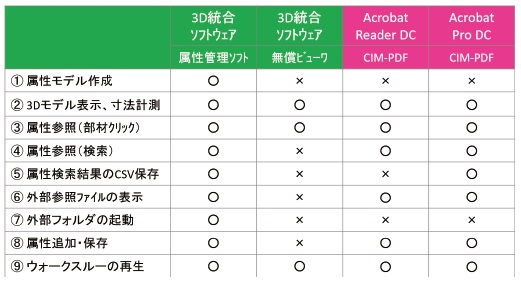

はじめに平成24 年に始まったCIM試行も5年が経過し、この春からは本格導入が予定されています。この期間に、施工会社は効率的なモデリング方法や共有方法、また費用対効果の高い実施方法などを試行錯誤してきました。 3DPDFとは3DPDFは、3Dモデルを画像やテキストと同様にひとつの情報としてPDF内に埋め込んだもので、無償のPDFリーダで閲覧、操作可能なPDFファイルです。また3DPDFは特定の企業のフォーマットではなく、国際標準化機構(ISO)が認証した国際規格ですので、長期保存を前提とした納品データとしても安心感があります(図-1)。  図-1 スマートスケープ社のHPより 特長としてその扱いやすさがあります。Windowsパソコンにおいて世界でもっともインストールされている無償の文書閲覧ソフト AcrobatReaderで動作するので、3Dモデルを閲覧操作するために特定のソフトウェアをインストールする必要がありません。また3DCADのネイティブファイルに負けず劣らず「軽量」のため操作性も良いです。 最近は3DCADから3DPDFに出力できたり、3DCADにアドオンインストールして利用するアプリケーションもサードパーティーからリリースされています。 アドオンソフトのひとつ、スマートスケープ社が提供する「3DPDF forNavisworks」はその製品名のとおり、オートデスク社の3Dモデル統合ソフトウェアNavsiworksから3DPDFに変換できるアプリケーションです。Navisworks側で保存したビューや属性情報も3DPDFに変換されるためCIMモデルの納品データとして利用可能です。 Navisworksのネイティブファイル(nwd)はオートデスク社のHPから無償のフリーダム版をインストールすれば誰でも利用可能ですが、特に発注者は無償とはいえ特定のソフトウェアをダウンロード・インストールすることは簡単ではありません。3DPDFだと発注者のパソコンにインストールされているAcrobat Readerで閲覧できるので手軽に利用が可能です。 3DPDFファイルを開くとビュー画面に図のようなメニューが表示されます。その中にある「3Dものさしツール」を使うと3Dモデルに対して各種計測を行うことができます(図-2)。  図-2 3Dものさしツール 計測を行う前に、スナップ設定と測定タイプを選択します。選択可能な【スナップ設定】は画面左から、①エッジの終点 ②線のエッジ ③円のエッジ ④シルエット ⑤面、【測定タイプ】は左から、①3D ポイント間計測 ②3D 垂直寸法 ③3D 円形寸法 ④3D 角度測定、となります。それぞれ複数の選択が可能です。 もはや計測機能としては、3DCADと同等の機能と言ってもよいのではないでしょうか(図- 3)。  図-3 スナップ設定と測定タイプを選択したら、3D画面で対応する点や面を指定するだけです。寸法線は3DPDF内の視点に登録されますので、一度PDFを保存すれば次に開いた時にも数値を確認することができます。 橋梁3Dモデルの場合、図-4のように(1) 2 点間距離、(2) 排水管の中心と主桁との距離、(3) 橋台の橋座面の角度、(4) 落橋防止装置のキャップの直径、(5) 桁端の遊間などの計測が行えます。  図-4  設計部門で作成した3Dモデルを施工部門で利用する場合に、ちょっとした寸法の確認をするのも簡単に行えます。 CIMモデルとしての3DPDF3DPDFをCIMモデルとして利用するためには属性情報を扱えることが必須です。「3DPDF for Navisworks」を利用すると、Navisworksで付与された属性情報も3DPDFに変換されますが、属性の確認方法としては3Dモデルから部材をクリックすることになり、検索機能もありません。 CIM-PDFでは何ができるのか?CIMモデル(3D形状+属性)を3DPDFに変換したデータで、無償のAcrobat Readerで閲覧、属性検索が可能な、属性編集機能&オンラインヘルプ機能付の3DPDFファイルです。  図-5 CIM-PDFの使い方CIM-PDFの作成はNavisworksで行います。アドオンソフトの「3DPDFfor N avisworks」を実行して、今回開発したテンプレートPDFファイルを指定するだけです(図-6)。  図-6 作成したCIM-PDFをAcrobat Readerで起動すると下図のように、画面右側に専用のメニューが表示されます。これを「CIM-PDFメニュー」と呼称します(図-7、8)。  図-7  図-8 CIM-PDFではアニメーション再生、属性情報の表示、検索、属性情報の追加などが可能です。順に解説していきます。 (1)アニメーション再生 アニメーション再生ボタンを押すと、登録されている視点を先頭から順に2秒間隔で表示します。 点検動線として視点を登録しておくと、ウォークスルーアニメーションとして利用できます(図- 9)。  図-9 (2)属性参照(部材クリック) 部材選択ボタンを押下して、3D画面上で部材をクリックすると登録済みの属性情報をポップアップ画面に表示します(図- 10)。  図-10 (3)属性参照(検索) 検索条件を設定後にボタンを押下すると、検索結果が3Dモデルにハイライト表示されます。マウスでハイライトされた部材をクリックすると登録済みの属性情報がポップアップ画面に表示されます。例えば鋼橋の場合、板厚や材質ごとに検索が可能になります(図- 11)。   図-11 ポップアップ画面の属性値にファイル名がある場合は、クリックすると該当ファイルが起動します。3Dモデルにひも付けられた設計図面や施工管理の帳票や写真などがクリックするだけで開きます(図- 12)。  図-12 下図(図-13)は属性管理ソフトとCIM-PDFの属性を比較した例です。  図-13 (5)属性の追加保存 施工管理や現場で得られた出来形記録などをAcrobat Readerを利用して3Dモデルに紐付けることが可能です。3Dモデルの名称と紐付けるファイル名(PDFや画像ファイルなど)を CSVにまとめてCIM-PDFメニューにある属性追加ボタンで指定するだけです。追加された属性名と属性値はその後の検索にもヒットします(図-14)。  図-14 (6)検索結果のCSV保存 Acrobat Pro DCでCIM-PDFを開いて、属性検索(板厚、材質)を行った場合、同じCIM-PDF内に添付ファイルとして検索結果のCSVファイルが保存されます(Acrobat ReaderではCSVの保存はされません)。検索結果のCSVファイルは属性を新規追加するときの下敷きとして利用すると便利です(図- 15)。  図-15 属性モデルの専用ソフトウェアとCIMPDFの機能比較は下表(表-1)の通りです。  表-1 CIM-PDFの機能面での課題として、 ・道路中心線(3Dポリライン)、テキスト、テクスチャ(地形等)対応 ・属性のCSV一括出力機能の追加などがあります。これらは今後順次対応予定です。 また、CIM-PDFはCIMモデル管理システムとしてNETIS登録を申請中(執筆時点)で、橋梁以外の構造物(コンクリート橋、土工、ダム、河川、トンネルテンプレート)の対応は検討中です。 おわりにCIM-PDFは弊社のCIM支援サービスのひとつとして提供を行っていますが、テンプレートの販売も開始する予定です。CIMモデルは設計、施工、維持管理の各工程で活用されてこそ効果を発揮するものです。無償のPDFリーダで利活用できるCIM-PDFを新たなCIMツールとしてご提案していければ幸いです。 オフィスケイワン株式会社 保田 敬一

建設ITガイド 2017 特集1「i-Construction時代の到来とCIM」  |

建設業界におけるVR活用の現状と将来-デジタル空間を人間に伝える再生装置はここまで進化した-

|

2017年6月24日

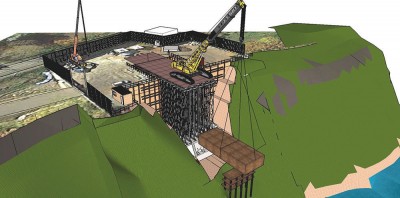

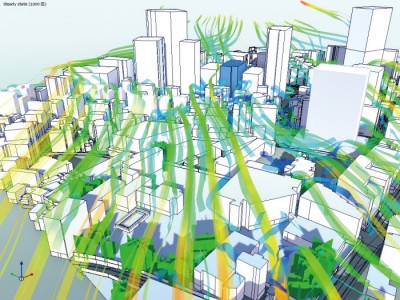

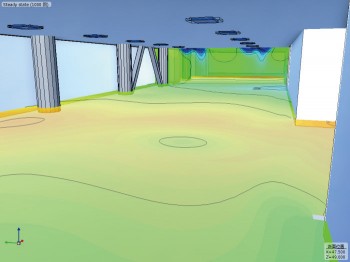

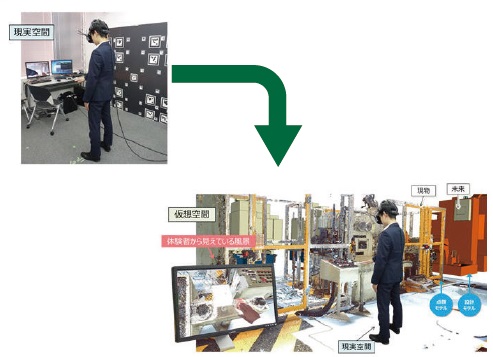

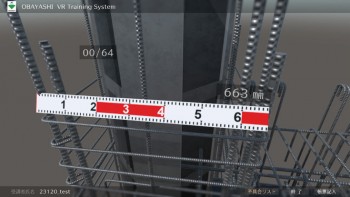

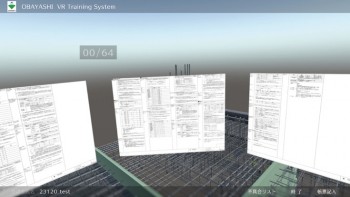

施工管理での活用HMDで仮設の安全管理  ヘッドマウントディスプレーを装着した技術者(写真・画像:一二三北路) 現場では、作業を担当する職人がOculusを着けて現場内をさまざまな角度で見回し、危険個所や危険作業がないかを作業前に確認している。視点の移動は自由自在だ。足場の下から内部をチェックしたり、上空から見下ろしたりと、まさにあらゆる角度から現場をチェックできる。  実際に組まれた足場  実物大で立体視できる仮設材 また、施工段階に応じて水管橋の架設状態を変えたり、クレーンでの架設作業を再現したりすることも可能だ。  VRの作成に使われた3Dモデル VRの作成には、ゲーム開発ソフト「Unity」を使う。BIMやCIMのソフトだと、データが重くなるため、Oculusの動きにスムーズに追従できないためだ。VRの制作作業は岩崎(札幌市)が協力した。このVRシステムは工事関係者の間で話題となり、現場には多くの見学者が訪れたという。 流体解析結果の確認VRで風の流れを体感  CFDソフト「FlowDesigner」で都市内を流れる風の動きを解析し、見える化した例 (資料:日建設計、アドバンスドナレッジ研究所) これまでもオフィスの室内での温度や風の流れは、CFD解析で求めることができたが、実際にそのオフィスで働いてみると、吹き出し口の付近が冷房で寒すぎることが分かり、風の流れを変える板を後付けしている例をよく見かける。 その点、VRを使ってオフィス内をウォークスルーしながら、風が強い場所はないか、寒すぎる場所はないかと確かめたり、その風はどこの吹き出し口から来るのかをイメージしたりしながら検討できる。  オフィス内の温熱環境を見える化した例  寒すぎる場所があったとき、その空気はどこから流れてきたのかもVRなら実感しやすい さらに面白い機能として、3次元の街並みの中を風になって飛ぶ気分も味わえる。VRコンテンツの視点を、“空気粒子”とともに動くようにしたものだが、VRならではのユニークな飛行体験ができそうだ。 改装工事のシミュレーション点群の中を実物大でウォークスルー  ヘッドマウントディスプレーを着けると、仮想空間の中を実物大でウオークスルーできる(写真、資料:ラティス・テクノロジー) 例えば頭を左に向けると左の景色が、上を向くと天井が見えるといった具合だ。そして、設備の足場を上ると、眼下には工場の風景が広がる。仮想の手すりごしに下をのぞき込むと、どのくらいの高さなのかも実感できる。 さらに実感的なのが、現実と仮想空間の融合だ。AR(拡張現実感)用マーカーを張り付けた荷物を積んだ台車を用意しておくと、それと同じ大きさの台車が目の前に映し出される。実物の台車の取っ手と、仮想の台車の取っ手は、同じ高さ・大きさで見えるようになっており、仮想の取っ手をつかむと実物の感触や重さを感じることができるのだ。 まさに現実と仮想が融合した世界だ。そして実物の台車を押していくと、目の前には工場の床や障害物となる柱の補強材などが見えて、どれくらいの余裕で台車が通過できるのかを、本物の建物に行ったかのように体感することができる。  障害物の中を通過する仮想の台車。通過する際の余裕を実感できる  点群とリアルサイズで表示した作業員 施工管理の教育システムVRで施工ミスを再現 《大林組》  パソコンやHMD、コントローラーなどからなる「VRiel」のシステム 実物のモックアップの代わりに、BIMソフトで作ったデジタルモックアップを使い、不具合箇所を再現した。受講者はHMDを装着し、VR画面上に表れる鉄筋配置の不具合などを探すことで、実物同様の研修ができる。  VRで再現した鉄筋のモックアップ 受講者は工事現場を巡回して不具合個所をチェックするのと同じように、VR上を移動したり、首を上下左右に動かして見回したりすることで、工事現場と同じように検査する感覚が身に付く。 実際の施工管理では、構造図や細かい仕様が書かれた標準配筋図と、現場とを見比べたり、寸法を確認したりしながら、不具合個所を発見するスキルが必要だ。こうした作業を再現するため、施工管理用の図面や計測用のコンベックスなども全てVR上で使えるようなっている。  施工管理用の図面もVR画面上に表示できる(資料:大林組) 2m四方ほどのスペースがあれば設置できるので、会議室や現場事務所などさまざまな場所で研修を受けることができるのも便利だ。鉄筋工事の他、仕上や設備などの品質管理、安全管理など、幅広い教育にも使える。 住宅のバーチャル展示場壁と床のスクリーンに未来の住宅を再現  壁や床にスクリーンを設置する(写真:コンピュータシステム研究所)  そこに住宅の3Dプランを映写すると住宅展示場に早変わり この映像を、3Dメガネを着けて見ると、目の前には住宅の内装やシステムキッチン、家具や家電などが実寸大の大迫力で広がる。  3Dメガネを着けると、コントローラーで住宅内部を自由にウオークスルーできる 手を伸ばすと触れるのではないかと思うほど抜群の臨場感があり、お施主さんもビックリする。コントローラーを使って、ゲーム感覚で住宅内をウォークスルーできる楽しさもある。  まるで触れるのではないかと思うほどのリアリティーが味わえる 同社は2016 年6 月、大阪市天王寺区にある大阪営業所に「ALTA forVR」を設置したショールームをオープンさせた。スクリーンは4面タイプを備えたよりリアルで本格的なシステムを設置している。  4面スクリーンを備えた本格バージョンの「ALTA for VR」 未来のVRはどうなるのか?人間にあらゆる体験を提供するマシンとして進化  気流解析と連動し、上に付けたファンにより実際に風を感じられるVR装置の例。フォーラムエイト東京本社にて また、人間の反応を、VRの世界にフィードバックするための入力装置も、さまざまなものが開発されてくるだろう。よりリアルになったVRの用途としては、(1)めったに起こらない事故や災害の疑似体験マシン、(2)リスク回避のためのトレーニングマシン、(3)未来や昔の生活環境を体験するタイムマシン、(4)現実ではなかなか味わえない夢をかなえるマシンなど、無限の使い方ができそうだ。 VRは人間の予知能力を高め、現実社会にうまく対応する力を磨き、想像力を育てるマシンとして発展していくことを願っている。 筆者プロフィール家入龍太(いえいり・りょうた) 建設ITジャーナリスト 家入 龍太

建設ITガイド 2017 特集3「建設ITの最新動向」  |