書籍版「建設ITガイド」に掲載した特集記事のバックナンバーです。

建設業におけるドローン活用の現状-工事写真の撮影から土量計算、CIMモデルの作成まで-

|

2016年11月1日

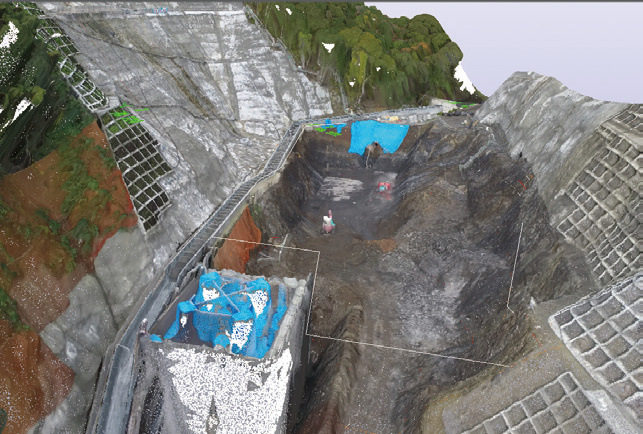

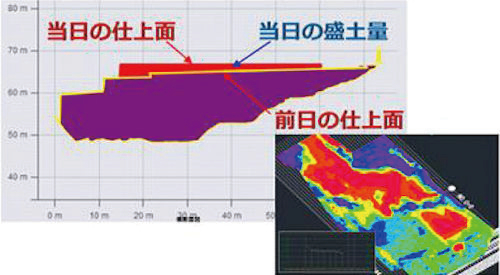

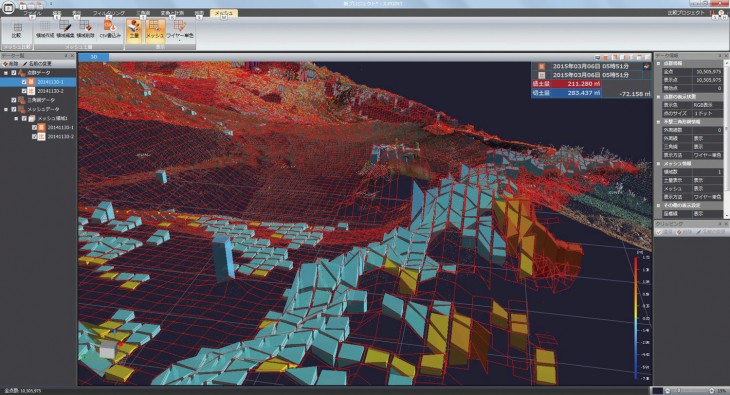

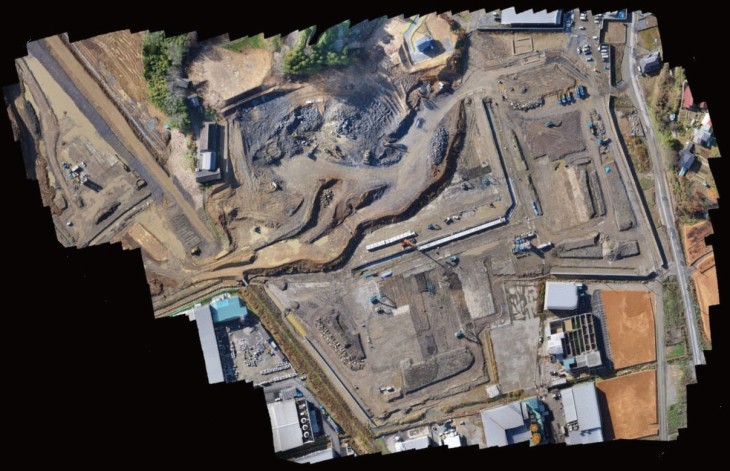

建設業の現場では最近、ドローン(無人飛行体、UAV)の活用が急激に進んできた。従来のラジコンヘリコプターに比べて安定性が格段に優れ、操縦も簡単なためだ。その用途は工事の進ちょく管理や既存構造物の点検をはじめ、空撮写真を利用した現場の3Dモデル作成、さらには道路工事や造成工事などの切り土、盛り土の度量計算などさまざまな場面で施工管理や維持管理の業務を効率化している。ドローンの飛行に当たっては、墜落事故などを防ぐために細心の注意を払うことも重要だ。 高所からの工事写真撮影にドローンを活用最近、工事現場で複数の回転翼を持ったドローンの活用が急速に普及してきた。  ドローンを操縦する小野組の小野貴司氏(左)と現場上空を飛行するドローン(右)(写真:小野組) 例えば、胎内市桃崎浜の荒川河口付近における川底の砂を取り除く浚渫(しゅんせつ)工事の依頼を受けた小野組では、砂を取る前と後の状況をドローンに取り付けたデジタルカメラで空撮。その結果、打ち合わせや検証をスムーズに行うことができた。  台風などの影響で川底に砂がたまり、船が通 れなくなって地元の人が困っていた荒川河 口の様子(写真:小野組)  浚渫後の荒川河口。水深もよく分かる(写真: 小野組) 胎内市で建設中の体育館建設工事でも、進ちょく状況を記録してほしいと発注者からの依頼があった。そこで小野組は現場の真上や東西南北の上空から空撮を行った。  体育館の工事進ちょく状況。完成までを空中 からの定点観測記録として残せそうだ(写真: 小野組) この他、農業用の排水路を見渡した写真撮影などでもドローンを活用している。  堀川排水路を上空から見渡した写真(写真: 小野組) ドローンによるパトロールで安全管理を徹底大手ゼネコンの竹中工務店は、大阪府吹田市の千里万博公園内に建設した市立吹田サッカースタジアムの施工時にドローンを導入し、品質管理や安全管理 に活用した。  ドローンから撮影した市立吹田サッカースタ ジアムの現場全景写真(この項の写真:竹中 工務店)  現場を飛行するドローンと操縦者(手前) ドローンにはGPS(全地球測位システム)が搭載されており、飛行経路の位置データを入力すると所定のルートを自動的に飛行して戻ることができる。この機能を使って、 現場の夜間巡回警備を行ったり、スタジアム内で異常が発生したときに急行し、早期の状況確認を行ったりというパトロール業務にも活用が可能だ。  市立吹田サッカースタジアムの完成予想図 足場が不要な構造物の維持管理を可能に橋梁などのインフラ点検手段としても、ドローンが注目されている。工事現場と違って供用中の道路やダムなどの近くでドローンを飛行させる必要があるため、心配なのは部材とプロペラが接触することによる墜落事故だ。  点検用飛行ロボット「PAUI Oasis」(この項 の写真:PAUI) 特徴的なのは、機体の周りを回転球体フレーム ですっぽり覆ったことだ。そのため、ドローンのプロペラと障害物の接触を上下左右とも360 度防げるのだ。 フレームの直径は約75cm。空中で障害物に当たっても、ボールのようにコロコロ転がってクリアできるので、トラス橋などでも部材の間をくぐり抜けながら点検できそうだ。  部材が交錯する橋梁の裏側なども、部材の 間を通り抜けてしっかり点検できそうだ 機体には、4K画質で毎秒30フレーム、フルHD画質で毎秒120フレーム、1200 万画質の静止画を毎秒30 枚撮影できる小型デジタルカメラ「GoProHERO4 BLACK」を搭載している。そのため、橋梁点検の近接目視で求められる幅0.2mmのクラックなども発見できる。  機体から見た映像。フレームが写り込んでい るが幅0.2mmのクラックも見つけられる 大規模な造成現場を短時間で高精度に航空測量大成建設は高知県安芸郡で施工中の和食(わじき)ダムの現場をドローンで空撮し、その写真データから盛り土の3Dモデルを自動作成し、土量計算を行った。  ドローンで撮影した和食ダムの写真(この項 の写真、画像:大成建設) この手法はオートデスクと米イリノイ大学が共同開発したものだ。まず、ドローンで空撮した現場の連続写真をイリノイ大が開発したソフトに取り込み、3Dの点群データを作成する。その点群データをオートデスクの点群処理クラウドシステム「ReCap 360」や「AutoCAD Civil 3D」に取り込んで、約200m四方のCIMモデルを作成する。 前日に作成したCIMモデルと、今日作成したCIMモデルとの差を取ることで、盛り土や切り土などの体積を自動的に計算できる。  前日の3Dモデルと比較して当日の盛り土量 を算出 土量の管理には3Dレーザースキャナーがよく使われているが、この規模の計測を行って土量を計算するのは約1週間かかる。一方、ドローンを使った計測だと、約半日という短時間でできるのが特徴だ。 使用したドローンはDJI社のF550という機種で、GPSやカメラの向きを一定に保つジンバルなどを入れても総額約30万円。数百万~数千万円する3Dレーザースキャナーに比べて大幅に安い。 計測精度は、最大誤差でも±10cmだ。従来の土量計算は地表面を10 ~25m間隔で断面を計測し、その間を直線的に補間する「平均断面法」が使われているが、これだと測線の間を正確に把握できない。 これに対してドローンを使った方法は地表面を数センチメートル間隔で管理できるため、高精度な土量計算が可能だ。施工管理を3D化することにより、土捨て場や重機の移動、車両用道路の変更などの検討をビジュアルに行えるようになり、協力会社とのコミュニケーションの質も改善されたという。 現場の空撮はお昼休みなどに行っているので、万一、墜落しても事故の可能性はほとんどない。 また、鹿島も現場の昼休みを利用してドローンを飛ばし、空撮写真を基に作成した3Dモデルで、造成現場などの施工管理を行っている。使用しているシステムは、鹿島とリカノス(本社:山形市)が共同開発したものだ。 ドローンで空撮した写真をパソコンソフトで合成し、造成現場などの高精度な3D図面を作成。そのデータを3次元CADソフトなどに読み込んで土量計算や進ちょく管理を行うものだ。2ha程度の現場なら空撮は約10 分で完了する。 計測精度は、簡単に使えるドローンだと±10cmとやや大きい。そこで両社は、搭載するカメラなどの機器選定、使用ソフトの組み合わせ、補正プログラムの高度化、作業方法の最適化といった改良を積み重ねることで、 誤差を±6cmまで向上させることに成功した。 3次元CADを使わずに土量計算大林組の造成現場では、ドローンによる現場の空撮から3D点群データ作成、そして土量計算までを、3次元CADなしで行えるシステムを導入した。3次元CADの代わりに使ったのが、福井コンピュータの3D点群処理システム「TREND-POINT」だ。  「TREND-POINT」に2つの点群データを読み込み、切り土量と盛り土量を 計算したところ(この項の写真・資料:大林組) これまでの土量計算は、地上を移動して測量する作業が必要だったため4人で7日間かかっていたが、ドローンとTREND POINTを使う方法に変えたところ、2人で1日に効率化できたという。 土量計算に使う点群データを作成する過程では、点群の“副産物”として「オルソ画像」という地表面を垂直に見下ろした地図のような画像データも得られる。この画像データは精度が数センチ~ 20センチ前後と高いので、施工管理にも活用している。このオルソ画像をCAD図面と重ね合わせることにより、現場の進ちょく状況が一目瞭然に分かるからだ。  点群データの副産物として得られた高精度のオルソ画像。CAD 図面に重ねると現場の進ちょく状況がよく分かる 墜落事故防止のための安全対策も本格化このように工事現場での写真撮影などに手軽に使えるようになったドローンだが、墜落事故も時々発生しているようだ。  離陸前にはチェックリストによる確認を入念に行う(以下の写真:家入 龍太) ドローンの飛行自体にかる時間は数分程度と短くても、飛行前の準備には約1時間をかけることも珍しくない。こうした徹底した安全対策があってこそ、ドローンによる墜落事故の危険を最小限に抑えることができる。 2015 年12月10日に改正航空法が施行された。家屋が密集する町中などで、ドローンを飛ばすためには国土交通省に事前に申請を行い、許可が必要となった。許可の条件には、機体の安全性やパイロットの技量、安全確保の体制などが求められる。 一見、大変になったようだが逆にこれだけの対策をきちんととり、飛行申請して許可が下りれば、町中でも堂々とドローンを飛ばして、空撮や測量などに使えるのだ。 工事写真の撮影や、施工中の現場の3Dモデリングなど、業務でドローンを使う機械が多い建設業こそ、他の業界に先駆けてドローンの安全飛行をリードしていくべきではないだろうか。こうした取り組みは、建設業界に対する評価を高めるものになるに違いない。  戻ってきたドローン。ここからは手動モードで着陸させる 著者プロフィール家入 龍太(いえいり・りょうた) 建設ITガイド 2016 特集3「建設ITの最新動向」  |

1985年、京都大学大学院を修了し日本鋼管(現・JFE)入社。1989年、日経BP社に入社。日経コンストラクション副編集長やケンプラッツ初代編集長などを務め、2006年、ケンプラッツ上にブログサイト「イエイリ建設ITラボ」を開設。2010年、フリーランスの建設ITジャーナリストに。

1985年、京都大学大学院を修了し日本鋼管(現・JFE)入社。1989年、日経BP社に入社。日経コンストラクション副編集長やケンプラッツ初代編集長などを務め、2006年、ケンプラッツ上にブログサイト「イエイリ建設ITラボ」を開設。2010年、フリーランスの建設ITジャーナリストに。