はじめに

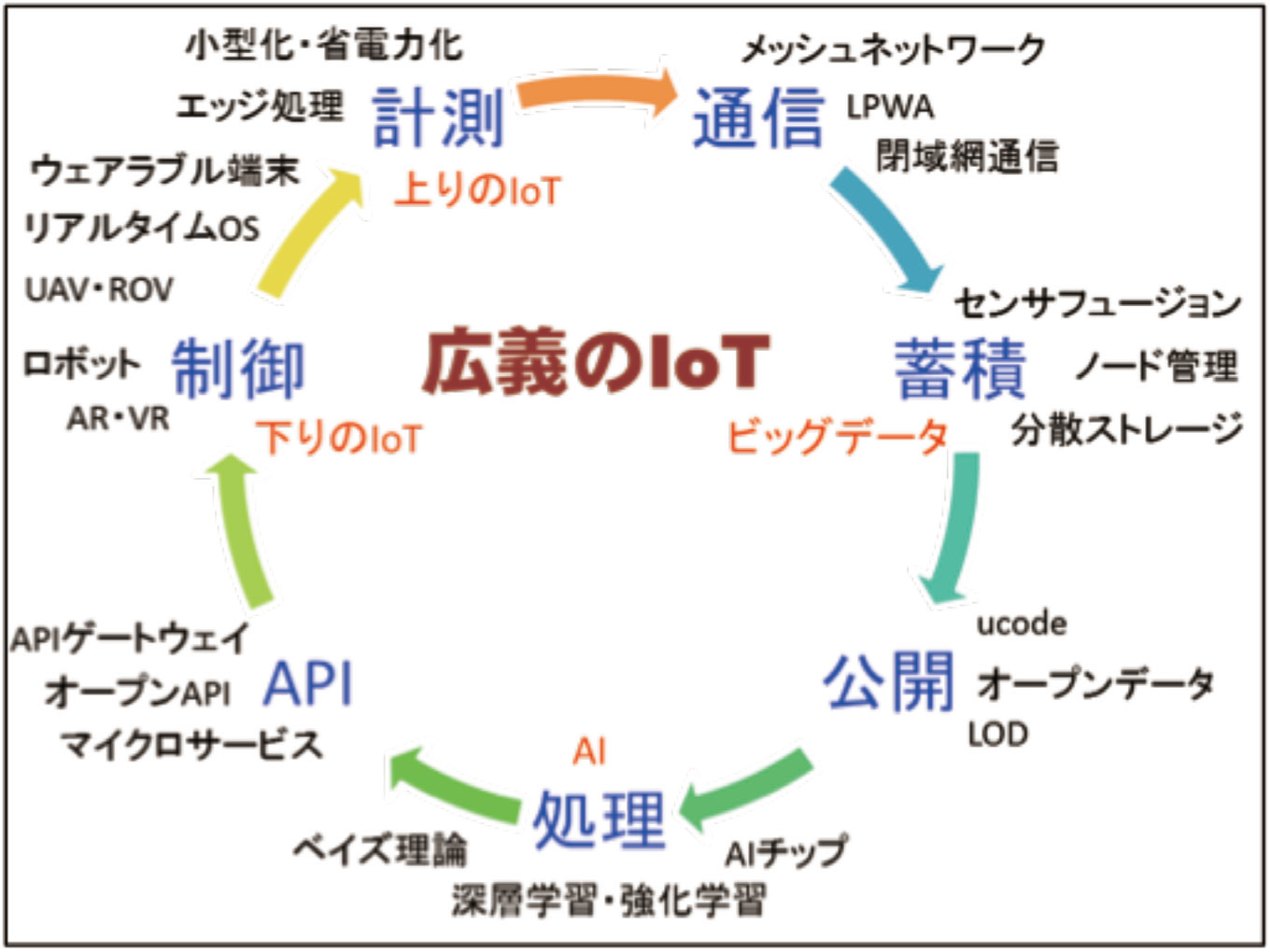

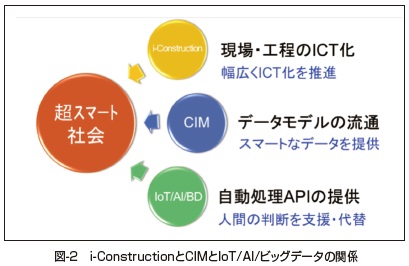

近年のICT(情報通信技術)の技術的トレンドとして、IoT(Internet of Things)で取得したデータを、クラウド環境にビッグデータとして蓄積し、AI(人工知能)を駆使して分析する、いわゆる広義のIoTが注目されている。当小委員会では、この広義のIoTを中心に先端的情報技術の動向調査を行い、社会インフラ分野への適用可能性に関する研究を行っている(図- 1)。その中で、AIについては、今後、建設業界に大きな変革をもたらすものと考え、主要なテーマとして位置付けている。

図-1 広義のIoTの技術領域

AIの動向

第3次AIブームの到来

ここ数年、AI(人工知能)を用いた技術により、従来では考えられなかったような成果が次々と成し遂げられ、第3次AIブームが到来したといわれている。このブーム到来のきっかけとなったのは、機械学習の一手法である深層学習(ディープラーニング)である。

深層学習は、学習対象となるモノの特徴量を事前に与えることなく、対象物を自動的に識別することができるため、例えば犬と猫のような、一言で言い表せない違いを識別することができる。これは、いわば機械が目を持った(人間の目を使うような仕事を任せられるようになった)ともいえる大変なブレークスルーであるといわれている。

深層学習以外の手法についても急速に発展してきている。英Deep Mind Technologies LimitedのAlphaGoは、深層強化学習により、囲碁で世界棋士レーティング1位のプロ棋士に勝っている。米IBM CorporationのWatsonは、コグニティブ(認知)コンピューティングにより、東京大学医科学研究所のがん診断支援の研究で、8割近くの症例で診断や治療に役立つ情報を提示している。株式会社日立製作所のHitachi Technology/Hは、強化学習を発展させた跳躍学習により、学習データを用いずに最適解を導くことができ、多彩な分野での業務改革サービスに適用されている。

この他にも、さまざまなAI手法を駆使することによって、AIコールセンター、AI投資、AI自動運転車など、実生活に直結した成果が次々に現れており、AIによる社会の飛躍的発展への期待が高まっている。この期待感は、平成29年版の情報通信白書において、IoT/AI/ビッグデータが、経済成長シナリオで日本のGDPを132 兆円押し上げるという衝撃的な予想にも現れている。

見えてきた課題

一方で、AIは発展途上であり、特に深層学習では、以下に挙げるような課題が認識されるようになってきた。これらの現状の深層学習の性質により、専門知識や経験が必要であるにもかかわらずその人材が少ないことや適用可能な領域が限られてしまうことが、さらなる普及の妨げとなっている。

・ハイパーパラメータの調整が難しい

特徴量の抽出は自動化されても、良い結果を出すためのハイパーパラメータ(人間があらかじめ設定するパラメータ)の設定が難しく、データを投入すれば自動的に最適な結果が出力されるわけではない。

・大量の教師データが確保しにくい

目的に合った教師データを大量に集めるのが難しい。大量な学習データを持ち得る一部の巨大企業だけがAIサービスを提供でき、世の中を牛耳ってしまう恐れがある。

・ 結果の根拠がブラックボックス

導き出された結果は、なぜそのようになるのか根拠の把握が困難なブラックボックス状態であり、想定外の出力結果を得た場合の原因解析が難しい。

・ 専門家の知見を取り込めない

特徴量の抽出は自動的に行われるため、逆に、専門家の知見を取り入れることが難しくなっている。

建設業の動向

建設業においては、ゼネコンや建機メーカーなどの個々の取り組み、およびSIP(内閣府戦略的イノベーション創造プログラム)による産学連携研究などで、AIの活用が始まっているものの、現時点では研究段階や試験導入の段階であるものが多い。ただし、この分野では、高度な経験に基づく人間の判断が多く必要とされるため、今後、AIが活躍する余地が大きい分野として期待される。

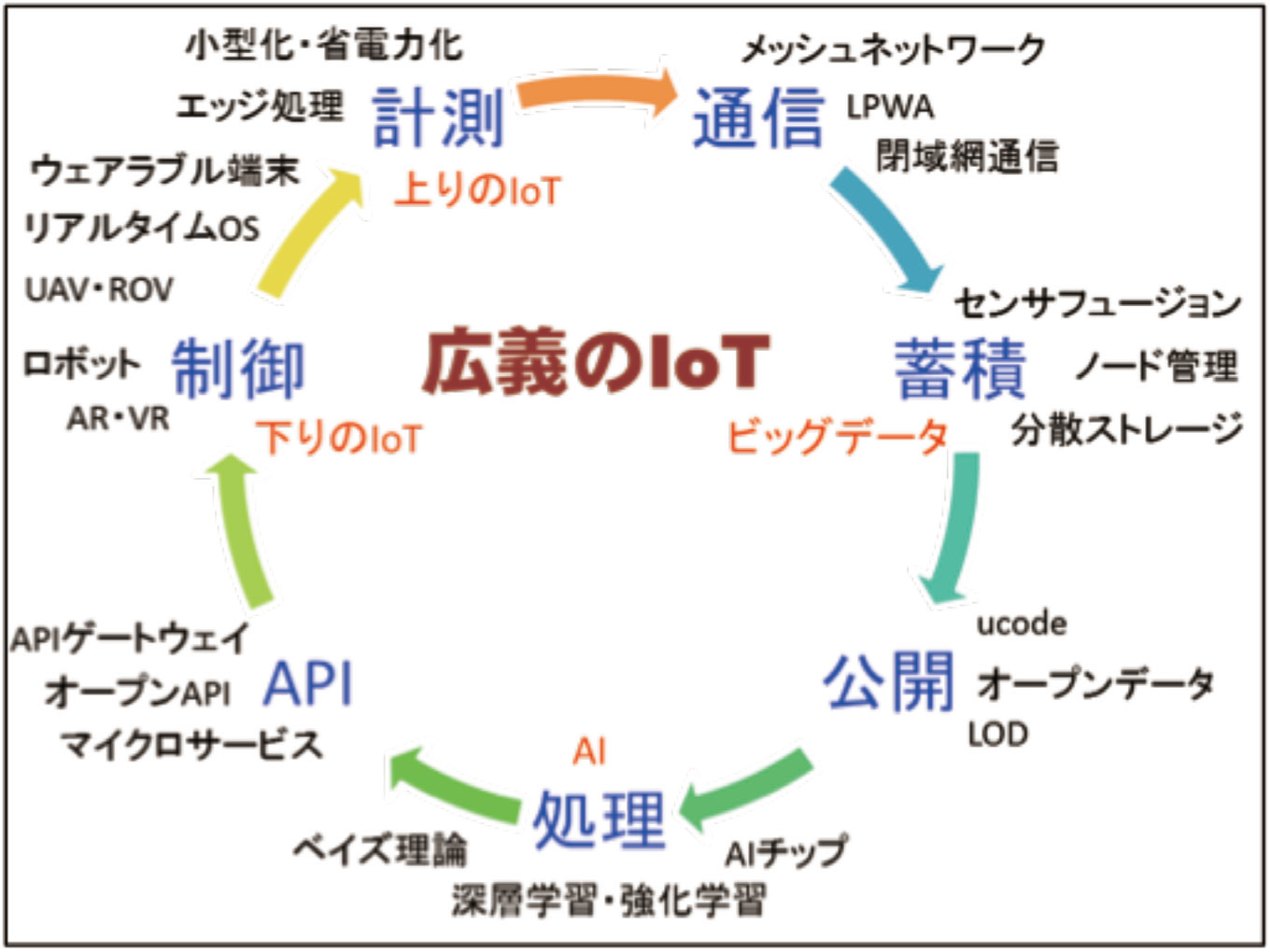

国土交通省の動きとしては、2017年3月に「第4期国土交通省技術基本計画」において、同省の技術政策の基本方針を示し、2017 ~ 2021年度の5年間で実施するべき、重要な取り組みを公表している。その計画の3本柱の1番目として、「人を主役としたIoT、AI、ビッグデータの活用」をうたっている。人を主役として、IoT/AI/ビッグデータを技術政策の全てにおいて徹底活用することで、「人間の力」を高め、「新たな価値」を創造しようとしている。また、同省が取り組むi-Constructionにおいては、2025 年までに、建設現場の生産性を2割向上させることを目標としている。このことから、今後、i-Constructionにおいても、IoT/AI/ビッグデータを徹底活用する流れになることが想定される。

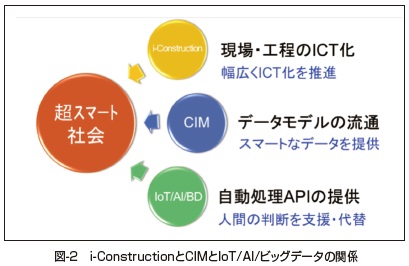

i-ConstructionでのAIの活用の鍵となるのがCIMである。i-Constructionは、現場・工程のICT化を幅広く行う施策であるが、さまざまなデータがCIMデータとして流通しないとICT化することができない。

一方、AIは、IoTにより集められたビッグデータを分析して、処理結果をCIMデータにフィードバックする自動処理API(Applicat ion Programming Interface)として活用される。このようなことから、i-Construction、CIM、IoT/AI/ビッグデータがそれぞれ進化しながら、三位一体となることで、建設業における超スマート社会が実現するのである(図-2)。

施工でのAI活用

施工では、建機や人の稼働データによる作業認識、施工現場の画像認識などにAIが活用されている。この分野では、ある程度の学習データを集められる、ゼネコン各社や建機メーカーなどが先進的に取り組んでいる。株式会社大林組では、社内で30を超えるAI関連技術の研究開発が進行中である。また、コマツ(株式会社小松製作所)では、AIを含めた次世代技術の開発に研究開発費の15 ~ 20%を充て、東京工業大学や米MIT(マサチューセッツ工科大学)と共同研究を行っているという。

山岳トンネルの切羽評価システム

日本の山岳トンネル工事では、NATM(New Austrian Tunneling Method)が標準工法として採用されている。NATMでは、支保工の規模を事前の地質調査に基づいて計画しているが、計画地点における実際の切羽(掘削面)の強度、風化変質、割目間隔、割目状態、走向傾斜、湧水量および劣化度合の7項目を、現場技術者が評価し、その結果によって計画を逐次見直している。

株式会社大林組では、MathWorks Japan(マスワークス合同会社)の協力の下、AIを用いて地質学の専門家と同等の評価を可能にする切羽評価システムの開発を進めている。

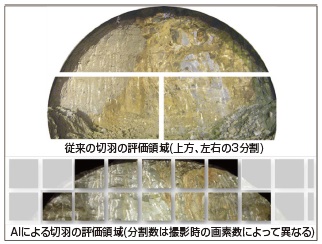

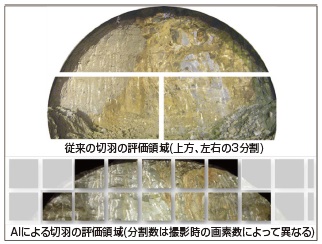

本システムでは、深層学習を活用し、切羽の画像と専門家の評価結果の学習を通じて、地質状況を早く、高精度に評価することを可能とする。従来は切羽の画像を上方、左右の3領域に分割して平均的な評価をしていたが、本システムでは、画像の領域を227×227ピクセルごとに分割し、1000万画素の場合、約130領域に細分化して深層学習で即座に評価するため、切羽の変状や崩落に対応するための局所的な手当てができるようになる(図-3)。これにより、工事の安全性、経済性が向上する。

図-3 従来の切羽の評価領域(上)とAIによる切羽の評価領域(下)

維持管理でのAI活用

維持管理では、点検現場でのひび割れの画像認識や、打音・漏水音の音認識などにAIが活用されている。この分野では、SIPの研究開発による社会実験が進んでいる。SIP課題の「インフラ維持管理・更新・マネジメント技術」では、10件以上のAI 関連技術を用いた産学連携のプロジェクトが進行している。

舗装路面の異状検出システム

道路管理者は、利用者の安全・安心を確保し、維持管理費用を抑えるために、路面計測を行い、異状箇所から補修すべき箇所を判断し、早期に補修することが重要である。しかし、現状の路面計測は、高価な専用車両を用いてひび割れ、わだち掘れ、平たん性に関するデータを収集する必要があり、実施範囲、頻度ともに十分行われていないのが実状である。

JIPテクノサイエンス株式会社では、東京大学と共同で、SIPにおいて、AIを用いて舗装路面の異状検出を行うシステムの研究開発に取り組んでいる。

本システムでは、深層学習を活用し、車両から撮影した路面の動画像から、ひび割れなどの損傷のほか、パッチング、ジョイント、マンホールなどの平たん性を損ねる状態(異状)を識別し、道路上の位置を認識する(図-4)。

図-4 路面の動画像からAIでひび割れを検出

この結果に、同じく車両に搭載したスマートフォンを用いた道路性状簡易評価システム「DRIMS(ドリムズ)」で収集したIRI(国際ラフネス指数)の推定結果を組み合わせた劣化診断を行う。これにより、道路管理者の点検を省力化するとともに、補修に係る意思決定を高度に支援できるようになる。

その他のAI活用

建設業におけるその他のAI活用状況としては、施設運用の一環として、AIを活用したスマートエネルギーシステムの導入が挙げられる。この分野では、施設の建設に関わるゼネコン、エネルギーを供給する電力・ガス会社、機器を導入する電機メーカーなどが取り組んでいる。

スマートエネルギーシステム(AHSES)

省エネルギーの推進はわが国にとって喫緊の課題となっており、高度な省エネルギー性能を有する建築物として、ZEB(Net Zero Energy Building)の実現・普及が求められている。ZEBの実現には、建築物・設備の大幅な省エネ化と再生可能エネルギーの導入に加え、天候に左右される太陽光発電や容量に限りがある蓄電池の電力を、変動する需要に対して効率的・効果的に供給できるEMS(Energy Management System)の構築が不可欠となっている。

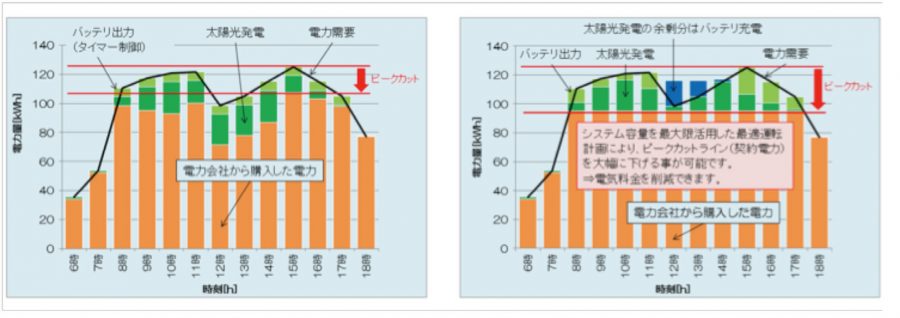

安藤ハザマ(株式会社安藤・間)では、株式会社Mirror Life、株式会社サイテック・ジャパン、株式会社アバール長崎、および株式会社ファーストリリーの協力の下、AIを活用した新たなEMSを含むスマートエネルギーシステムAHSES(Adjusting to HumanSmart Energy System)を開発した。

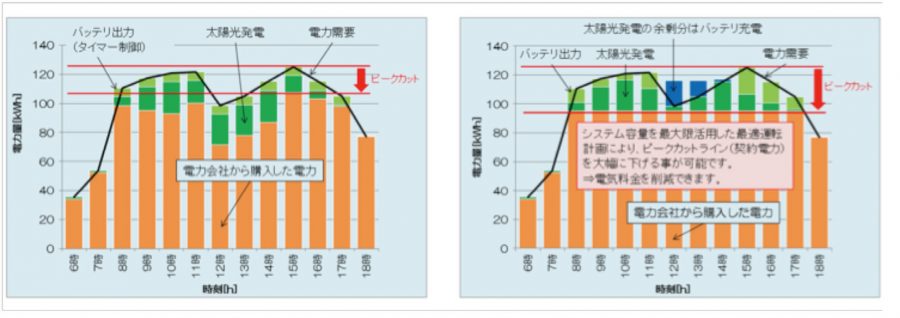

本システムは、①電力需要を予測し最適な運転計画を作るプログラム、②創エネ設備、③蓄エネ設備、④電力変換装置および⑤エネルギーの運用状況を確認する「見える化」画面から構成されている。このうち、①のプログラムにおいて、建物の利用や気象の情報を基に、機械学習と数理手法により電力需要予測および最適運転計画を行い、創エネ設備と蓄エネ設備から最適なタイミングで電力をアシストしている。これにより、電力負荷のピークカット効果が期待される(図- 5)。

図-5 一般的なエネルギーの運用例(左)とAHSESによるエネルギーの運用例(右)

AIを活用するための共通プラットフォーム

今後、AIの適用範囲を広げていくためには、多様なデータを統合して活用することが求められる。そのためには、共通のDB、データモデル、APIなど、データ流通のためのソフトウェアプラットフォームの整備が不可欠である。また、業務で活用しながら運用することを考えると、これらのプラットフォームには柔軟性が必要である。この分野では、自社で管理している施設のあらゆるデータを集めることができる、高速道路の道路管理者や鉄道事業者などが先進的に取り組んでいる。

スマートメンテナンスハイウェイ(SMH)

NEXCO東日本(東日本高速道路株式会社)では、高速道路の長期的な「安全・安心」の確保のために、ICTや機械化を積極的に導入するとともに、それらが技術者と有機的に融合したメンテナンスに関わる業務基盤を再構築することで、生産性を飛躍的に向上するためのプロジェクト「スマートメンテナンスハイウェイ(SMH)」に取り組んでいる。

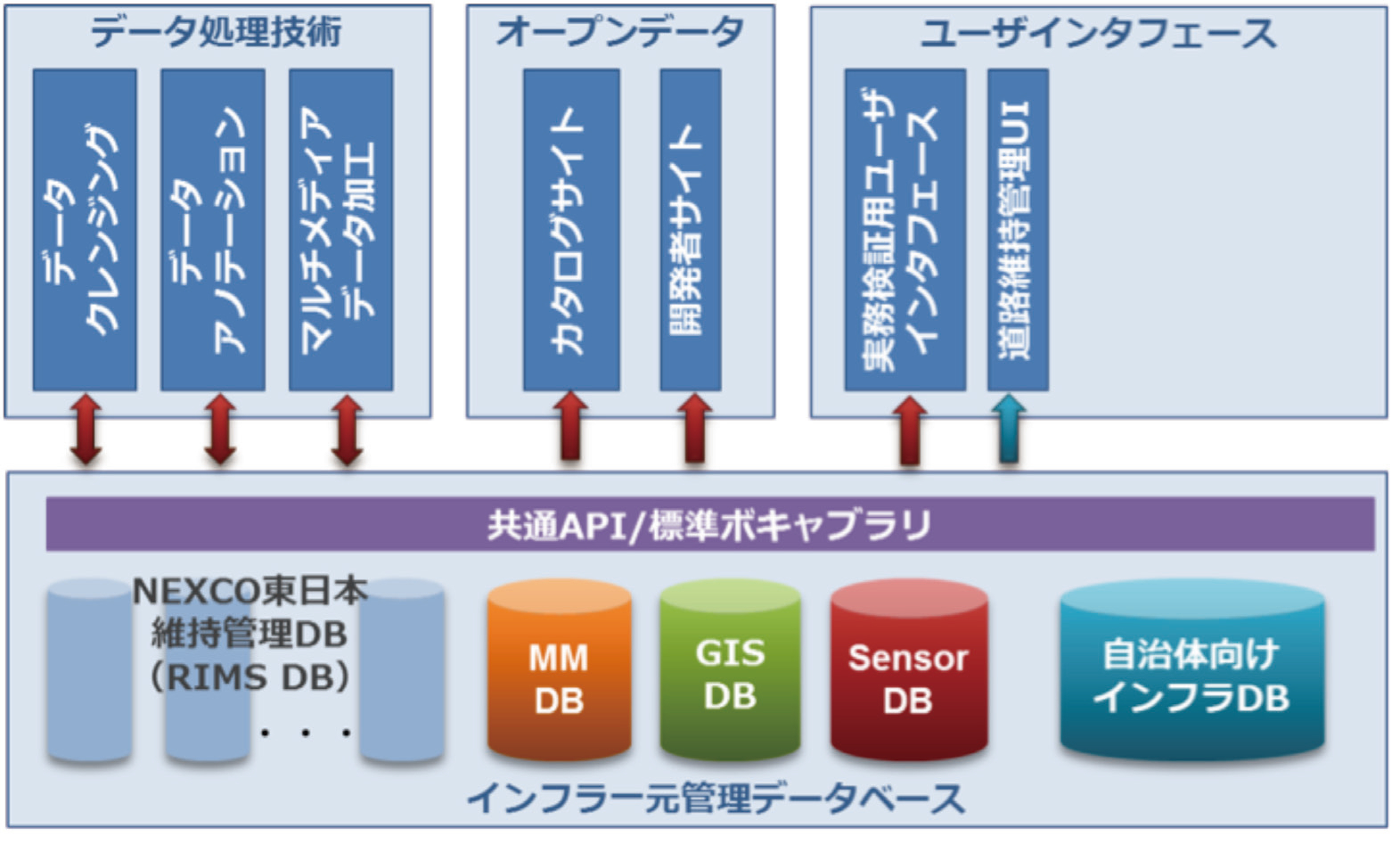

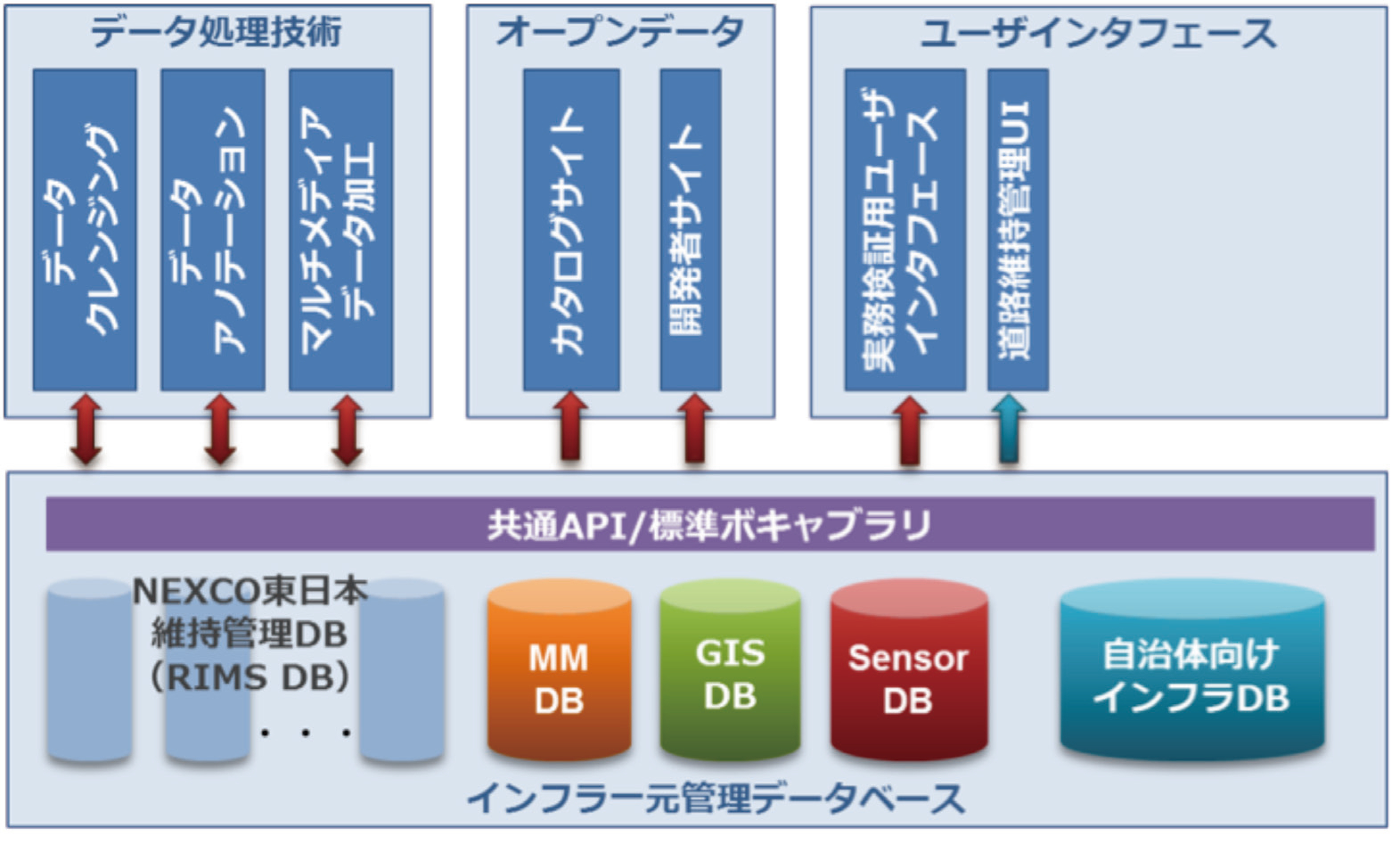

社内で保有する高速道路管理のためのデータは、資産管理、点検管理、橋梁管理など、多様な業務ごとに構築された15の個別システムがそれぞれ管理する、多種多様なデータベースに格納されており、またその管理データ数も膨大である。インフラの健全性を長期的に維持していくためには、これらのデータを横断的に把握し、業務横断的なアセットマネジメントの最適化が重要である。本プロジェクトでは、「高速道路管理のAI化」を見据え、SIPにおいて産学連携により開発された成果を活用して、センサーなどのIoT技術やビッグデータ解析なども取り入れられるシステムを構築している。そのシステムの主な技術的特徴は、以下の通りである。

・多種多様な道路維持管理データを識別し、その関係性を把握しやすくするために、ITU-T(国際通信連合 電気通信標準化部門)の国際標準となっている番号体系であるucodeを、個々の道路維持管理データに付与した。

・多様なデータベース間の横断的な検索や、目的に応じたアプリケーション拡張、さらにAIやビッグデータ解析への適用を可能とするため、管理データを外部のシステムから取得するためのAPIを規定し、全ての管理データをこのAPIを利用して取得できるようにした。また、このAPIを用いて、多様かつ大量のデータから位置情報や属性をキーとして容易に目的のデータを検索できるようにした。

・APIを介して交換される道路維持管理データがもつ意味(セマンティクス)をアプリケーションが共通して理解できるようにするために、RDF(Resource Description Framework)モデルを用いて道路維持管理データを表現・交換できるようにした。RDFモデルは、主語・述語・目的語の3 要素を基本として、データの属性や意味を記述する枠組みであり、セマンティックWebやオープンデータの分野で広く利用されている。さらに、近年のWebアプリケーションとの親和性を高めるために、APIを介して交換するデータのフォーマットとして、JSON(JavaScript Object Notation)を採用した。

こうした技術の実装は、維持管理や建設の実務により日々生成される多様なビッグデータを横断的に取得し、機械可読な形式で扱いAI応用を実現するために必須となる基盤整備ある(図- 6)。

図-6 AIを活用するための共通プラットフォームの構成

今後の展望と課題

建設業における高度なAI活用の展望として、以下の5つのフェーズがあると考えられ、これらのフェーズが、段階的に、あるいは一部並行して進んでいくものと思われる。現在はフェーズ1が主流であると考えられ、フェーズ5 のSociety 5.0 の世界に向けて、さまざまな課題を克服していく必要がある。

①作業主体単独データへのAI活用

建設業では、建機や人の作業認識、施工現場の画像認識、点検現場の画像・音認識など、各種の認識をする工程にAIを活用する取り組みが進んでいる。これにより、従来は人間が記録していた作業の自動化や、人間では把握しきれない情報の処理が可能になり、省力化や品質向上が期待されている。

これらの認識系の工程については、データの取得が作業主体単独で可能であるという特徴があり、現状では、個々の作業主体が独自の取り組みとしてデータの収集と分析を行っている。今後は、基準類の見直しにより、施工時や点検時に必ず構造物に長寿命のセンサーを取り付けるなど、社会インフラとしてのIoT情報収集基盤を整備する必要がある。

②データ共有の進展

建設業でAIをより高度に活用していくためには、作業主体がアクセス可能なあらゆるデータを複合して利用し、複雑な判断による意思決定支援のような機能を目指す必要がある。このために、道路管理者や鉄道事業者が進めているような共通APIの仕組みが広く採用され、作業主体の範囲を超えた横断的なデータの流通が可能になることが求められる。

なお、データ共有基盤が整備されたとしても、ただ単にデータが流通しただけでは、後工程で使えない可能性がある。例えば維持管理で上流データを活用するためには、施工段階で維持管理での利用を想定した施工記録が必要となる。このため、特に上流のデータは、その記録方法を十分に検討する必要がある。

③検索用AIの進展

データ共有基盤に各工程のデータが十分に蓄積された時、その活用のためには、多様で複雑なデータから目的のデータを素早く見つける必要がある。このデータ収集の工程では、必要となるデータを検索する技術、類似データを検索する技術、関連データを検索する技術が必要であり、ここにもAIの活用が想定される。

建設業では、現場によってさまざまな条件が異なり、必要なデータもその都度異なる。また、過去のデータは、整備されないまま蓄積される可能性がある。このような条件の下、利用者の意図をAIが忖度し、期待通りの結果を得ることが求められる。

④意思決定を支援するAIの進展

多様なデータがそろった時、それらのデータを分析するAIがさらに発達し、人を高度に支援するシステムが実用化される。建設業では、高度な自動設計、施工計画の支援、アセットマネジメントの支援などに活用される。

高度な支援システムが利用可能になると、AIの誤った判断を人間が信じて施工ミスしたり、自律制御しているAIが事故を起こしたりすることにより、損害が発生することも考えられる。このような新たな問題に対して、未然の防止策や発生後の対応策など、システム的な対応や社会制度の整備などを進めていく必要がある。

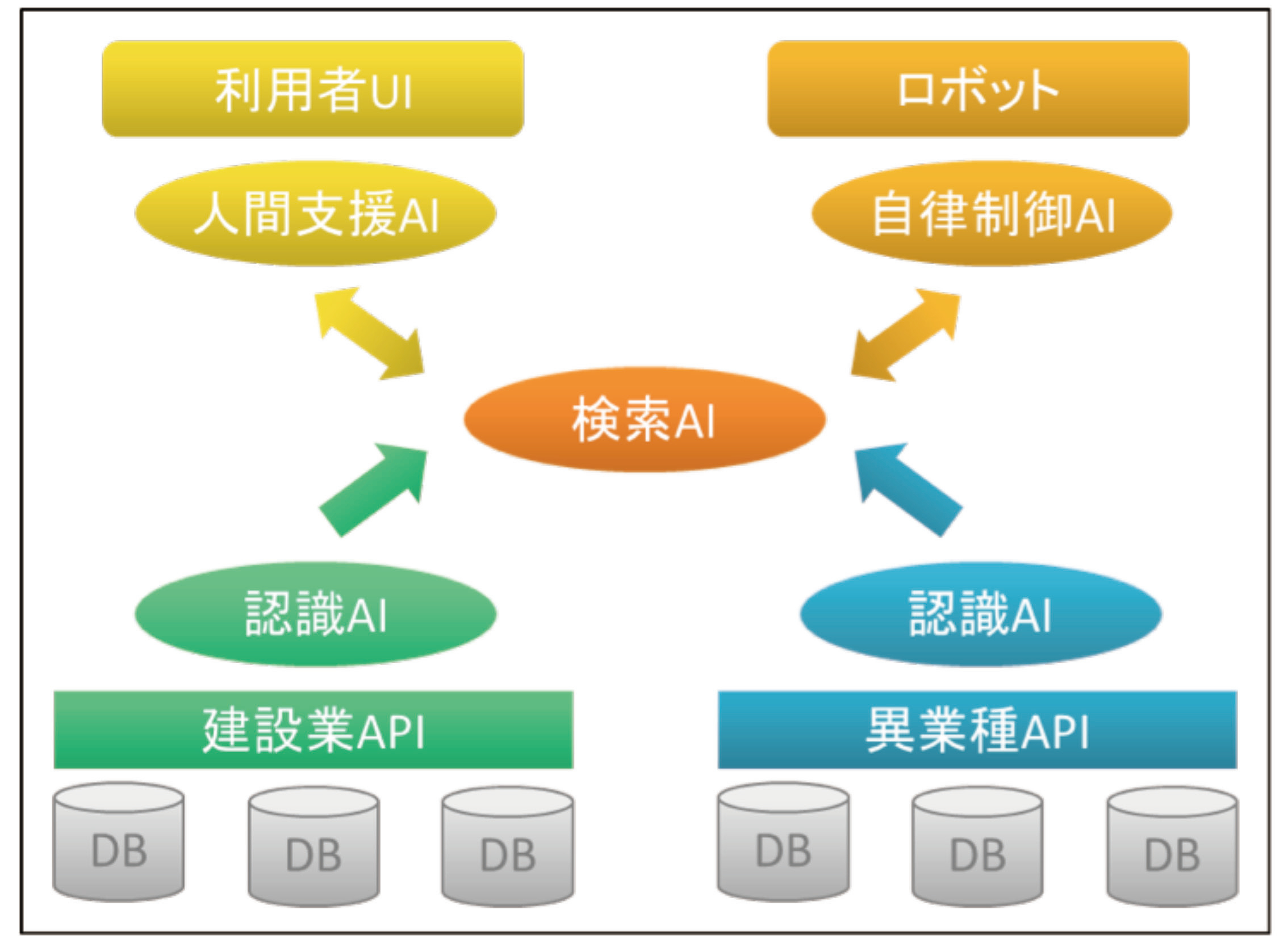

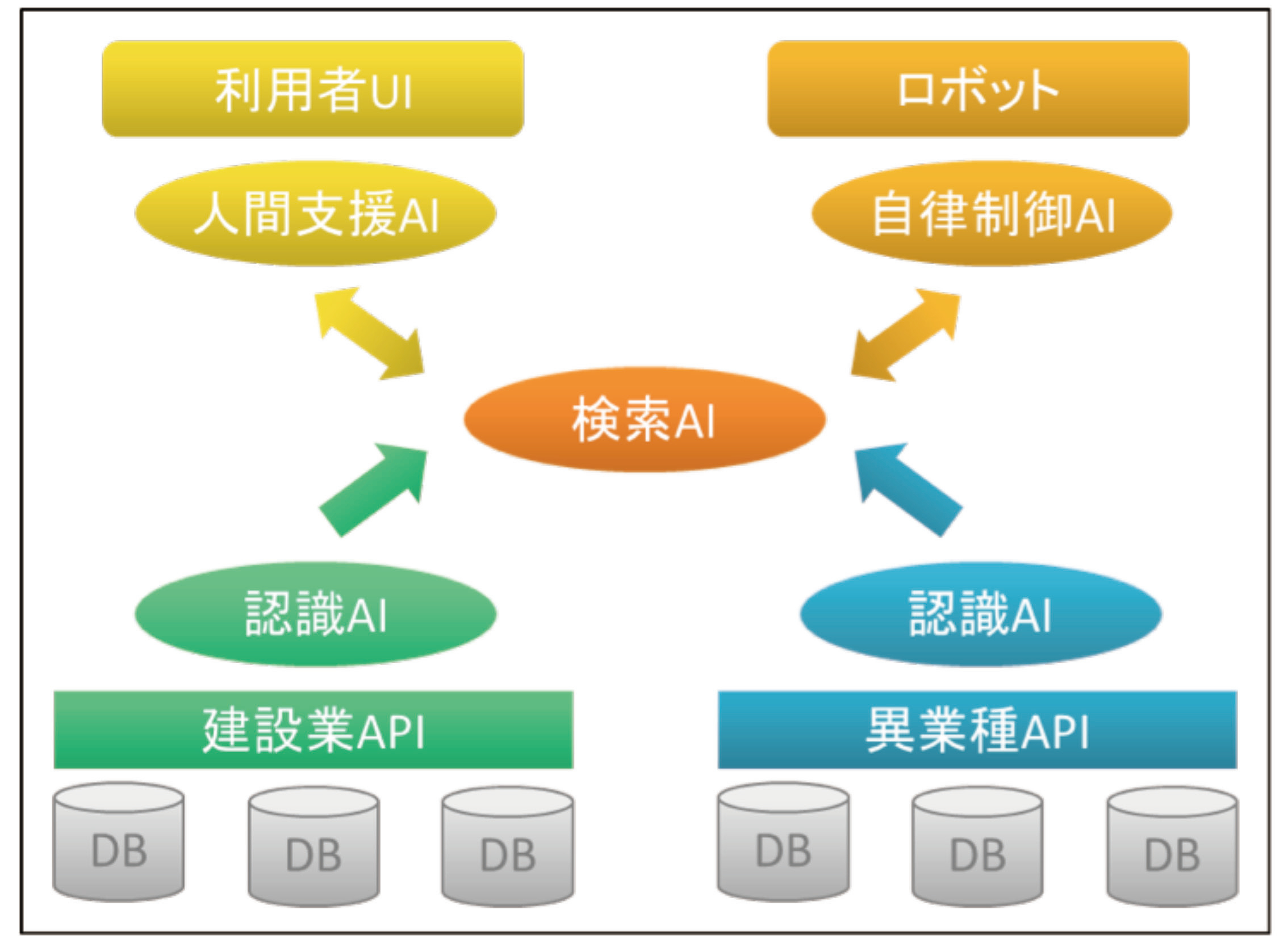

⑤異業務・異業種間のAI連携

おのおのの業務でAIによる最適化が進んだ後は、今度は、業務や業種の壁を超えてAIが連携し、最適化が始まる。これにより、業種を超えた全く新しい価値と需要が次々と生み出される、Society 5.0の社会になる(図-7)。

図-7 異業種間のAI連携のイメージ

上記のフェーズ4までの取り組みにより、人間は、インターネットを得たことで知識を補強したように、AIを得て技術を補強できるようになる。その結果、担当業務の作業効率向上や、担当可能な業務の幅の拡大が見込まれる。しかし、AIをより少ない人数で多くの業務をこなす効率化のみに活用していると、ある時点で効率化の限界に達してしまうと思われる。

従って、建設業は、フェーズ5により異業種や一般利用者へ新しい価値を提供することを、AI活用の主目的とすることを提言する。AIによる効率化は、人間がイノベーションに注力するために行うという位置付けである。これにより、建設業界の構造を変革し、社会インフラの健全な維持・発展へつなげることができるものと考えている。

新しい価値とは、異業種をも巻き込む難題である。常日頃、新しい価値とは何かを考える、これこそが、AIが真似できない人間の創造力なのである。

土木学会 土木情報学委員会 IoT活用研究小委員会

【出典】

建設ITガイド 2018

特集3「建設ITの最新動向」