書籍版「建設ITガイド」に掲載した特集記事のバックナンバーです。

施工BIMの今 -戸田建設のBIM-

|

2017年7月28日

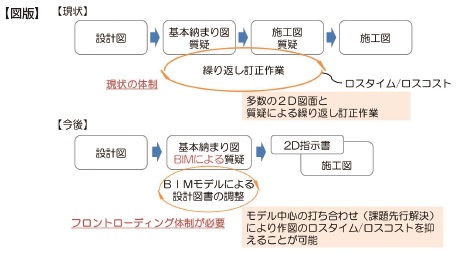

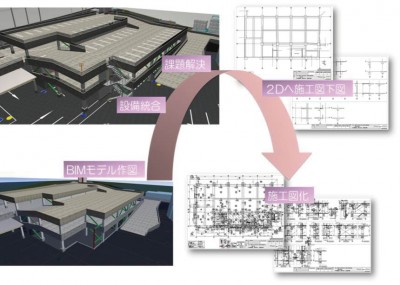

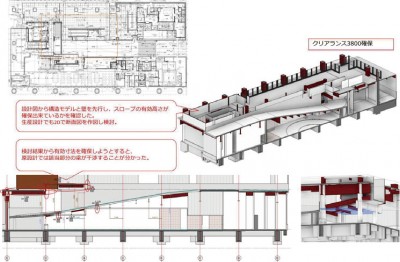

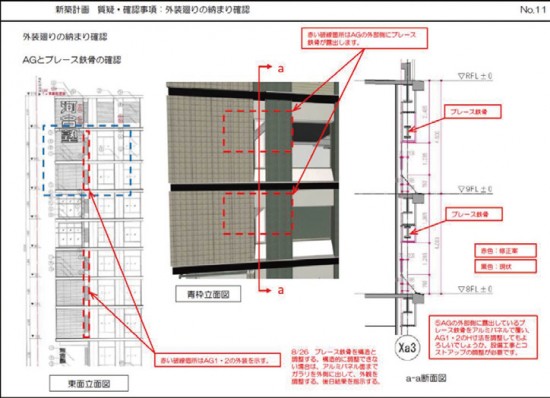

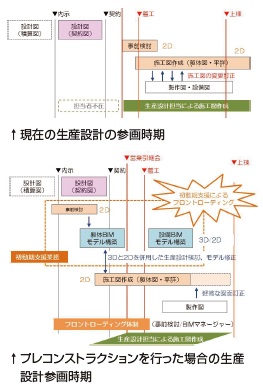

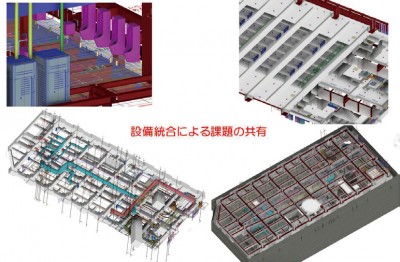

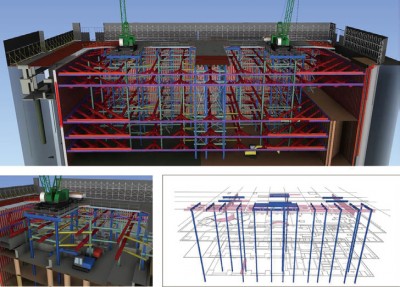

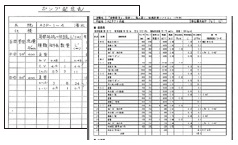

はじめに今回のテーマである施工BIMの本題に入る前に、当社におけるBIMの位置付けについて話をしたい。 施工BIMの考え方/進め方当社が考える施工BIMは、着工前に生産設計や施工側でフロントローディングを実践し、その中でいかにBIMを利用するかである。これを「プレコンストラクション」と称しているが、具体的な進め方は、まずプロジェクトの客先要件とリスク、特性からBIMの利用目的を特定する。次に生産設計視点による設計図のチェックを行うことによって、リスクを洗い出すとともにタスクを整理し、そのタスクの内容に基づいたBIMモデルを構築する。そして、これらの流れの中で抽出された課題を、BIMモデル中心の打合せによって調整や解決を図っていくという流れである。この進め方は2D図面の質疑により、繰り返し訂正を行う従来の流れよりも、作図のロスタイムやロスコストを抑えることが可能と考えている(図- 1、2、3)。  図-1 プレコンストラクションにおける生産設計ワークフロー  図-2 BIMモデルの流れと成果物  図-3 モデル中心の打合せ(BIMマネジメント会議)の様子 プレコンストラクションの取り組み内容①生産設計業務のフロントローディング  図-4 課題の見える化の一例 また課題を「課題シート」という形でまとめている(図- 5)。  図-5 課題シートの例 ビジュアル的に見やすく、伝わりやすいものにし、経過や回答状況も併せて記すことで履歴管理のドキュメントとしても活用している。 次に取り組む体制だが、初動期支援を行うためのフロントローディング推進体制の構築を進めている。参画時期が従来と変わって前倒しとなってくるため、生産設計リソースの割り当てや役割の分化が必要である(図-6)。  図-6 生産設計のフロントローディング体制とその参画時期 現状は各部門への役割の割り当てやタスク工程の策定を推進部門であるBIMCM室が担っている。来期から本社以外の支店にも同様な推進部門を展開する予定である。 また設備のBIMモデル統合による調整の早期化や早期の課題解決を図るべく、専門工事会社との協働も進めている。図-7は従来2Dにて重ね合わせを行っていたものをBIMモデルによる統合確認を行うことで、課題解決のスピード化につながった事例である。  図-7 設備施工図と建築モデルの統合確認 このような取り組みの中で、設備会社を始め、さまざまな専門工事会社との連携を開始しており、製作図作成も視野に入れている。また施工図に関しても、現状はBIMから下図として出力し、2Dにて仕上げる流れで進めているが、将来的にはBIMモデルから直接施工図の作成ができるような手法の検討も行っている。 ②施工計画のフロントローディング 施工計画の取り組みとして、生産設計や技術、工事の視点による施工上の課題を抽出するためにBIMモデルを利用している。これは2Dによる事前検討資料では気が付かない課題を3Dでより詳細に検討を行うためであり、施工計画におけるステップ図の作成も行っている(図- 8)。  図-8 仮設計画の検証 施工部門におけるBIM対応力およびマネジメント教育の強化プレコンストラクションをより推進していくために施工部門のBIM対応力やマネジメント教育を強化することも重要である。4つの取り組みについて紹介する。 最後にここまで「施工BIMの今」として話を進めてきたが、途中、アウトプットとしての成果物や社内の体制、専門工事会社との体制など今後に向けた話も行ってきた。 戸田建設株式会社 建築本部BIM-CM室 北川 剛司

建設ITガイド 2017 特集2「BIMによる生産性向上」  |

施工BIMの今 -竹中工務店における設計施工のメリットを生かした施工BIM-

|

2017年7月18日

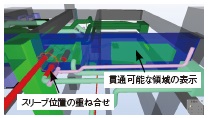

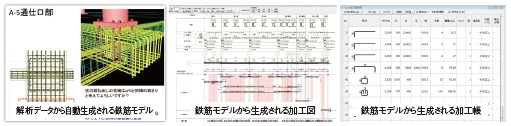

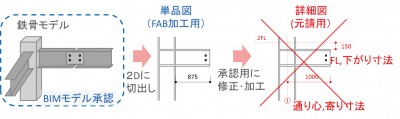

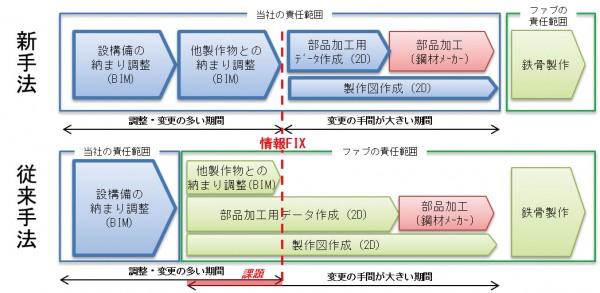

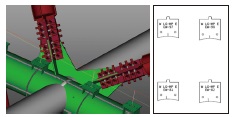

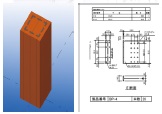

はじめに竹中工務店における施工BIM事例の第1号は、1988 年竣工のドーム建築であり、大規模な屋根を精緻に施工するため、3次元データで光波測量機を制御した事例である。当初は、このように特殊な施工条件へ対応する手段としての活用が主であったが、近年は、条件に関わらず広く施工BIMに取り組んでいる。特に設計施工案件のメリットをより生かす手段として、施工段階におけるゼネコン・専門工事会社の調整等での活用が進んでおり、本報では事例と、実施するための基盤整備状況を紹介する。 施工BI Mの事例(1)専門工事会社連携によるBIMモデル合意当社では、「BIMモデル合意」と呼ばれる手法を活用した事例が多い。BIMモデル合意とは、日建連「施工BIMのスタイル」1)で定義された表現で、異工種間調整をゼネコンと専門工事会社がそれぞれ作成したBIMモデルの重ね合せによって実施することである。従来、打合せのためだけに作成していた2次元図面の削減や、課題の早期解決といった効果が期待できる。  図-1 作業所における重ね合せ会の様子  図-2 ビューア上で作成する課題レポート 現状、BIM対応が可能な専門工事会社は鉄骨・設備・鉄骨階段・ELV・外部建具が主であり、その他の工種については当社が2次元の製作図を取りまとめ、適切にBIMモデルへ反映していく。重ね合せ会では、データマネジメントを行う担当者自身が課題抽出・解決を行う必要があるため、作業所の施工図担当者が務めると、うまく運用できているケースが多い。活用事例では、躯体と空調設備との重ね合せによるスリーブ調整における事例が多く、関係者全てでメリットが得られている取り組みである。例えば図-3のように、RCモデル上で梁貫通可能な範囲を視覚的に自動表示させることで、調整作業が大幅に効率化されている。  図-3 RC梁貫通箇所の検討例 さらに、自社開発の鉄筋BI Mツール「RCS」を活用し、鉄筋専門工事会社と連携した加工図・加工帳作成の取り組みも始まっている(図-4)。  図-4 自社開発の鉄筋BIM ツール「RCS」を活用した施工BIM 施工BIMの事例(2)BIMモデル承認の取り組み先端的な取り組みとしては、合意だけでなく、承認までBIMモデル上で行う「BIMモデル承認」にも取り組んでいる。対象は鉄骨承認が多く、鉄骨モデルのプロパティに確認記録を残すツールを活用する等、エビデンスの残し方に工夫をしている。BIMモデル承認を実施することで、体裁が細かく決められている2次元承認図が不要となり、ファブの作図労力・ゼネコンのチェック工数が削減される。ただし、関係者間での確認や、工場における鉄骨製作、現場での施工では2次元図面が必要となる。それらでは、鉄骨製作のために工場で必ず作成される単品図を使っている。省略した承認用の詳細図と、製作用の単品図の違いは、図-5に示す通り、通り心や寄り・下がり寸法の記載有無等が主である。これらは製作上必要ないが、ゼネコン承認のためだけにファブが手間をかけて作成しているものである。  図-5 省略する承認用詳細図と、必ず作成される製作用単品図の違い このように、BIMによって省略できるもの、できないものを事前に仕分けすることで、施工BIMによる効果をより享受できる。 なお、BIMモデル合意・承認におけるポイントは、BIMモデルの信頼性に尽きる。2次元図面が正になってしまうと、BIMモデルでの合意内容に意味がなくなってしまうためである。信頼性確保のためには、作業所長のリーダーシップが不可欠となる。途中で2次元図面を作成せず、プロジェクトとしてBIMモデル合意に取り組む体制、雰囲気作りが重要である。 施工BIMの事例(3)図面・モデル支給を実現する施工BIM設計施工のメリットのひとつは、先述した通り、設計段階から早期に生産情報を盛り込むことができる点である。また、BIMモデル合意の効果として、2次元よりも早期に課題抽出・解決が可能となる点がある。この2点が組み合さることで、納まり調整のみに留まらず、ゼネコン・専門工事会社の作業範囲・責任範囲を、より合理的に変革することが可能となってきている。具体的な例として、他製作物との取り合いまで調整した製作図基図、もしくはそのまま製作可能なレベルのBIMモデルまでを当社が責任を負って作成し、工場へ支給する取り組みを始めている。  図-6 従来手法と新手法の責任範囲の違い 従来は、製作図作成と他製作物調整が並行して発生するため、ファブがモデル・図面の変更修正作業で多大な工数を要していた。そこで、当社ではBIMモデル合意によって早期に附帯鉄骨との取り合いを確定させることで、ファブへ変更のないモデル・図面を支給する取り組みを始めている。 適用対象として、S造の大規模曲面屋根、および「燃エンウッド」という木材の柱部材で実施した際に支給したBIMモデルと製作図の例を図-7、8に示す。  図-7 屋根鉄骨部材の支給モデルとパネル図  図-8 燃エンウッド部材の支給モデルと加工図 特に、S造の大規模曲面屋根の事例では、BIMモデルからのCAM連動が可能な鋼材メーカーと連携することで、1次加工までの作図手間を最小限に削減した鋼材を、当社からファブに支給する取り組みまで実施している。 推進体制と基盤整備先述のような施工BIMの取り組みを始め、当社では全社的にBIMを推進していく方針である。2015 年7月に「BI M 推進チーム」(2016 年12 月現在)という本社の推進組織が発足するとともに、設計・施工両職能の専任社員も配備した。具体的な基盤整備施策として、(1)ハード(2)ソフト(3)教育の3点を挙げる。(1)(2)では作業所への64bitPC配備、作業所ファイルサーバーのクラウド化、BIMモデルの部品整備、ソフトウェア開発等を実施している。(3)では施工BIMで先進的に取り組んでいる全国の作業所長同士の交流会を企画するなど、プロジェクトをマネジメントする人材の育成、ノウハウの展開を図っている。 今後の展開と期待本報ではゼネコン・専門工事会社の調整における施工BIMを中心に、設計施工のメリットを生かした事例を紹介した。今後は、施工BIMの効果をさらに享受するためにも、業界全体へ施工BIMを広めるためにも、BIM対応が可能な専門工事会社・工種が増加することに期待している。 株式会社 竹中工務店 BIM推進室 主任 生産担当 染谷 俊介

建設ITガイド 2017 特集2「BIMによる生産性向上」  |

施工BIMの今 -鹿島建設の施工BIM-

|

2017年7月14日

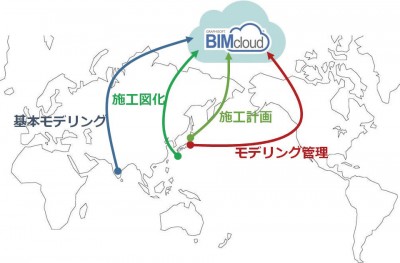

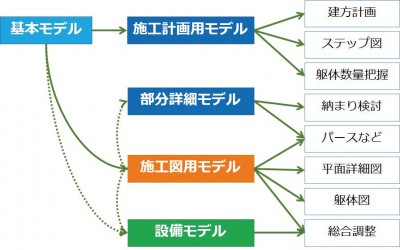

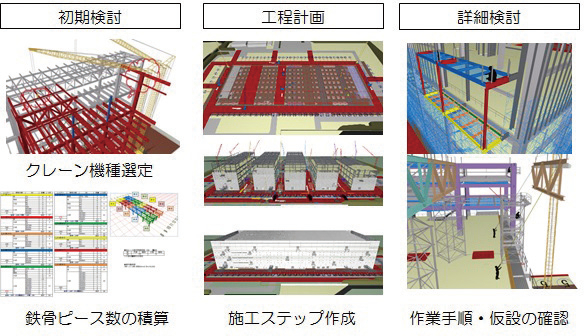

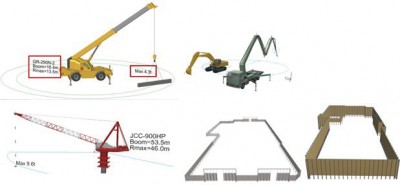

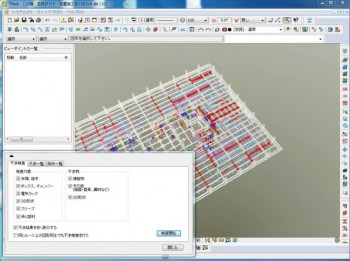

はじめに当社の施工部門では、現在、全現場にて施工BIM導入を目指して展開中である。当社の施工BIMでは、着工前に設計図をベースとした「基本モデル」と活用目的に合わせて基本モデルに情報を追加した「詳細モデル」の2段階でモデルを作成している。この基本モデルは、複数の海外モデリング会社を活用したグローバルなモデリング体制にて実施している。こうしたモデリング体制を実現する上で、クラウド上の共有サーバーである「GlobalBIM®」を構築した(図-1)。  図-1 このメリットとしては、複数オペレーターのコンカレントな分業によるモデリング期間の短縮とモデルデータの一括管理、情報セキュリティの確保が挙げられる。現在は、「Gl obal BI M®」上のみ使用可能なARCHICADライセンスを提供し、BIMソフトを持たない専門工事会社でも、モデルの閲覧および追加・修正が可能となった。 作成した基本モデルは、現場ごとの活用目的に応じて、必要な情報を追加し、業務効率化を図っている(図- 2)。  図-2 その活用方法は、工事の条件に応じてさまざまである。中でも、BIMを用いた施工計画は、多くの現場で取り組まれており、定番化している。その他、建築設備間の総合調整や発注者・設計者との合意形成も多くの現場で実施している。また、BIMからの施工図作成に取り組む現場も増えており、着実に施工BIMが現場業務に定着しつつある。 施工計画での活用事例施工計画におけるBIM活用の目的は、「施工計画のPDCAを早く、正確に回す」ことで生産性と品質を向上することにある。入手後直ちに設計図ベースの基本モデルを作成、これに構台や足場など仮設計画をモデル化した「施工計画モデル」を利用し、計画の精度を高めている。  図-3 初期検討では、モデル上に最適なクレーンの選定・配置、隣接工区との工事調整などを行い、大きな施工順序を決定し、また、掘削土量の把握や建方工区単位の部材ピース数をBIMモデルから集計することで、計画でのPDCAを回し、最適な工程・工区割などを素早く検討できた。 初期検討での施工方針決定後は、さらに詳細な施工ステップをモデルにより可視化しながら計画を進めた。複数工区を同時施工する工程であったため、クレーンなどの配置計画に加え、各工区間の動線およびヤードの確保をモデル化しつつ詳細検討している。さらに、詳細な作業手順・仮設を可視化することで安全面での不備がないかも確認している。 それぞれのフェーズでは、作成した「施工計画モデル」を常に現場事務所内、専門工事会社と共有し確認することが重要である。本事例でも、施工時の手戻りがないように全員が容易にイメージを共有でき、手順の改善を図る具体的な意見も出やすくなった。また、作成したステップを朝礼看板などに掲示することで、結果的に、翌日の段取りが良くなり工程の前倒しが可能となった事例も見られる(図-4)。  図-4 施工計画にBIMを活用する場合、モデリングの時間をいかに短縮し、反対に考え検討する時間を確保できるかが重要である。当社では、より簡易にモデル化できるよう仮設材のライブラリを整備している(図-5)。  図-5 このライブラリでは単に絵として配置するだけでなく、モデル内で各種の検討ができるような機能を盛り込んでいる。例えば、クレーンについては揚重姿勢に応じた定格荷重を表示することで、クレーンの配置検討や機種選定を効率化している。足場については、マウス操作による効率的なモデリングが可能である。 BIM施工図施工計画BIMに加え、ARCHICADを利用したBIM施工図の作成事例も増加している。作成する施工図も、躯体図や平面詳細図、天井伏図、展開図などに加え、総合仮設計画図、配筋納まり図、掘削計画図などの施工計画図など多岐に渡っている。図-6は、掘削計画図をBIMから作成した事例である。  図-6 ここでは、躯体モデルを利用することで掘削範囲を自動作図するアドオンを開発し利用している。複雑な掘削形状も簡易にモデリング可能で、掘削計画図の作図手間を大きく低減可能である。今後は、さらに表現を工夫し作図効率を上げたBIM施工図として展開していく計画である。 ITツールとの連携近年、VRツールなど最新IT技術が手頃に活用できるようになってきており、今後活用がより一般化すると考えられる。当社でも発注者や設計者との合意形成に、積極的にVRツールや3Dプリンターの活用を進めている。特にVRツールは、より直感的に空間を理解する上で有効なツールである(図- 7)。  図-7 おわりに2010 年より、施工部門を中心にBIMを展開し、特に、事前の綿密な検討によるリスクの回避と関係者間での合意形成力の向上に効果を挙げてきた。BIMのメリットを理解し、活用目的とモデリング内容を上手くコントロールしている現場も増加している。今後、ステップアップした施工BIMを展開するためには、現場におけるBIMマネージャの存在が必須となってくる。当社では、施工系社員のBIM教育として、若年層へはARCHICADの基本操作教育、中堅社員へは自現場のモデルを使った施工計画研修を開催している。特に、自現場のモデルを使った施工計画研修は、操作習得の上で非常に有効である。  図-8  図-9 鹿島建設株式会社 建築管理本部 BIM推進室 Gr長 安井 好広

課長 吉田 知洋

建設ITガイド 2017 特集2「BIMによる生産性向上」  |

BIMによる積算業務の実運用へ向けて-その課題と今後の展望について-

|

2017年7月10日

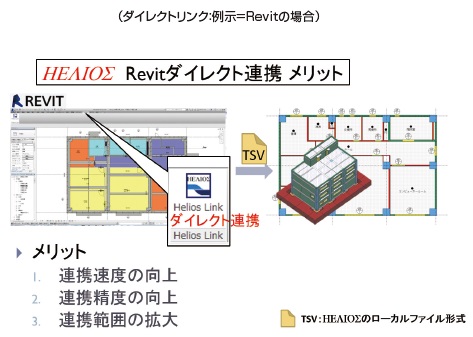

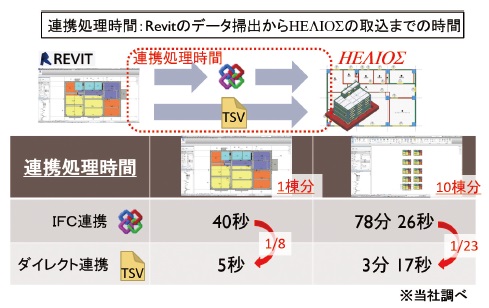

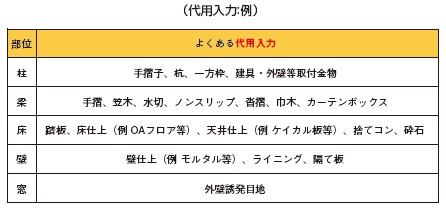

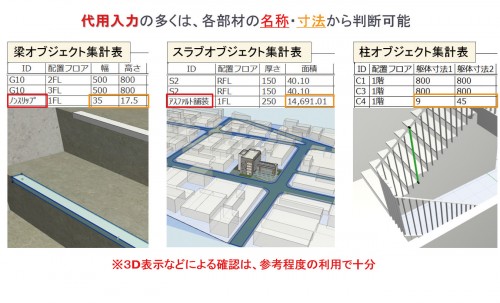

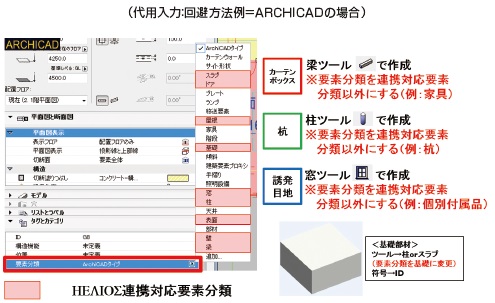

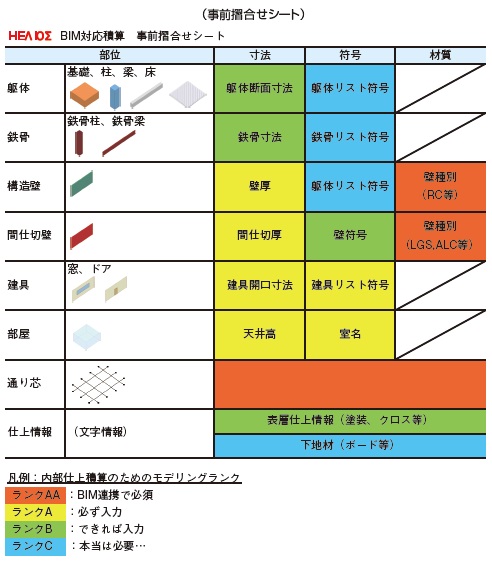

BIM連携積算の現状まず、最初は筆者の知る限りにおいてBIMによる積算連携の現状から話を始めたいと思う(※BI Mによる積算連携を以降「BIM連携積算」と呼ぶ)。 BIM連携積算を積算業界や積算技術者から見た場合・積算事務所の場合 BIM連携積算実運用への課題点とメリット以下に実運用へ移行していくための主な課題点を列記する。 BIM連携積算でよくあるモデリングの問題点以降、実務でよく見られるモデリングの問題点など実例をもとにいくつか挙げてみる。  (代用入力:例)  以上の内容などで代用入力の回避方法は、そんなに手間がかかるものではない。一例をあげれば要素分類を連携未対応で登録するなどの手法で簡単に回避できる。これらの回避方法はBIMツールごとで若干差異はあるが、代表的な回避方法を以下に示す。  しかしながら、設計側に積算連携などのために余分な負荷が出ることは避けなければならないので、弊社では最小限の約束ごとを取りまとめたものを事前に作成してお示ししている。これらをモデリングの開始前に説明して注意してもらえれば、かなりの割合で連携の不備が解消できる。 次に、これらの注意点を取りまとめた事前摺合せシートを紹介する。 ・BIM連携積算事前摺合せシート 以下に示すBIM連携積算事前摺合せシートの例は、積算業務で最も処理時間がかかる内部仕上積算を対象に取りまとめたものである。モデリングの全てに対して属性情報など設定方法の約束事を決めるのは難しい面もあり、重要な内容から優先度を付けて提案している。下記の摺合せシートで、ランクAAとランクAに関しては、積算連携などにとっても重要な内容となるので、モデリングの際に必ず入力してもらいたい項目である。 下記に関して再度補足しておくが、これらの約束事はなにも積算連携だけを考えた場合のことではなく、他のシステムとの連携も含めてBIMツールで作成された設計データをいかに有効に活用できるかという観点から取りまとめた内容となっている。確かに欲を言えば、ランクBやランクCまで入力できていれば自動積算にかなり近づいてくるが、設計者(モデラー)側にかなり負荷が増えることとなる。  ダイレクトリンク機能について冒頭に述べたが、弊社ではこれまでBIM連携積算システムを開発するに当たり、国際標準の「IFC」に対応できることを前提として開発してきた。確かに「IFC」は、国際的に一定の規約で定められた中間ファイルを使うので、デファクト・スタンダードとなり得る連携手法ではあるが、日本で開発されたものではないので、日本の建設生産にとって全てが使いやすいものではない。 今後の展望について前述した課題点にもあるように、BIM連携積算で活用できるBIMデータを入手できる機会がまだまだ少ないので、現時点で積算事務所や積算技術者が感じるBIM連携積算に取り組む必要性はさほど大きなものではない。しかしながら、今後は干渉チェックや施工管理に使用するなど多方面での使用事例がどんどん増えてくるのは確実である。それに伴い、実務でもBIMデータが入手できる機会が増えてくるものと思われる。 株式会社 日積サーベイ 代表取締役 生島 宣幸

建設ITガイド 2017 特集2「BIMによる生産性向上」  |

施工BIMの今 -高砂熱学工業 施工を変革するBIMの構築に向けて-

|

2017年7月4日

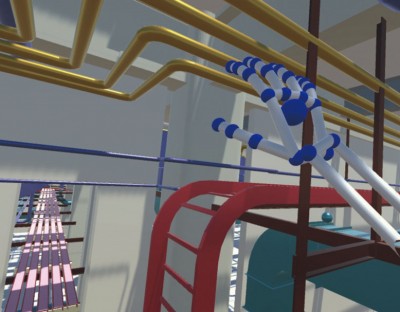

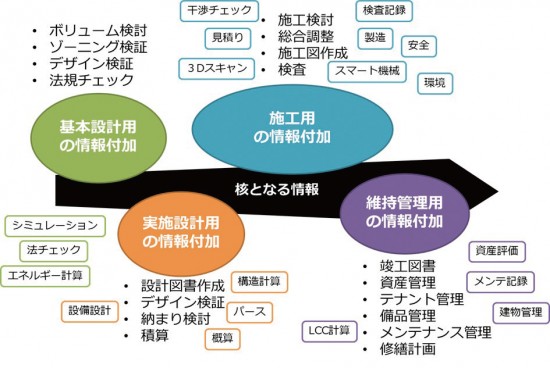

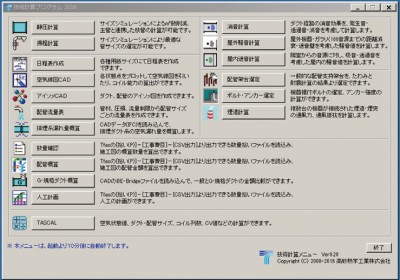

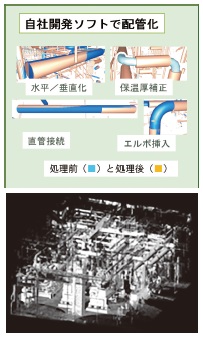

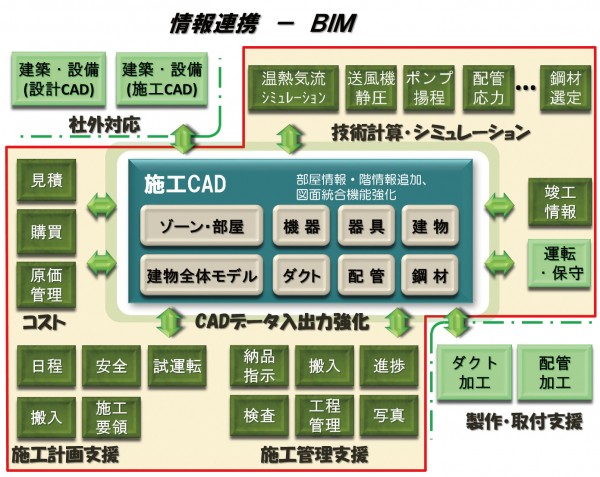

当社の情報化推進の経緯日本で2009年に「BIM元年」と認識されてから、建設業界の設計、施工、保守運用の各段階でBIMの活用が進んでいる。各段階で使われ方はさまざまだが、当社のように設備工事を主力事業とする会社では、特に施工段階において活用範囲が多い。20世紀の初頭に建物に機械空調設備が導入された頃から、施工の源となるドキュメントは手計算の技術計算書であり、手書きの施工図であった。当社では、ワークステーションやPCが建設会社の母店だけでなく、現場に普及し始めた1980年代半ば頃から、現在の「BIM」という言葉がない時代に、それと同様なコンセプトで技術計算書や施工図を手作業から変革させるための自動計算ツールとCADの開発に取り組んできた。1990年代前半には、当社の施工する物件のほぼ全てにおいて設備CADが導入され、現在は(株)ダイテック社製のCADWe’ll Tfasを使用している。技術計算は静圧、揚程、消音計算のほぼ100%を自社開発ソフトで行っており、その他熱負荷計算、気流・温湿度シミュレーションは自社開発と市販汎用ソフトを合わせて利用している。  図-1 手書き図面とCAD図面  図-2 手計算とPCソフト計算 設備工事会社のBIMとは設備工事会社の主な業務は、「設計図書の情報を基に、施工図や技術計算の作成を通じて施工内容を確定し、施工計画を立案する。この計画を基に施工管理を行い、最適な設備を提供する」ことである。課題としては、工期中の設計条件の変更対応のために、施工関連図書の修正や客先承認に時間がかかり、施工がスムーズに進まないことなどが挙げられる。従ってこれらの業務にBIMを活用する目的は、第1に顧客に対する説明力を向上することによってタイムリーな合意形成を行うこと、第2に現場での設計施工段階におけるBIMモデルの情報連携度を高めることにより、品質と業務効率を向上させること、第3に竣工引渡しの後の運用段階で活用できるモデルを提供することである。特に、施工の源となり、多くの情報量を持つ施工図=CADデータとの連携が重点課題となる。 現場でのBIM活用①建築・設備CADデータの重ね合わせによる干渉チェック  図-3 干渉チェック ②3D表現によるメンテナンス確認、設備配置確認などの合意形成 建築設備は運用後のメンテナンスが必要で、特に機械室や天井内の機器や装置、弁類やダンパー類の点検や操作性が品質に大きく影響する。設備CADには3D表現だけでなく、動画作成などの機能が豊富で、顧客、特に施設管理に携わる方への説明には非常に効果が高い。さらに日常点検だけでなく将来の機器の入れ替えなどの更新計画に対しても納得度の高い説明資料を提供できる。  図-4 メンテナンス性の確認 BIMモデルと業務の連携①BIMモデルを利用した技術計算  図-5 自社開発技術計算ソフト ②3次元レーザースキャナの活用 これまで土木やプラント系の施設での利用が主であったが、建築分野でも適用が進んできた。建築設備は、15年から30年の間で更新・改修されるものが多く、十数年かけて部分改修する場合もある。改修を反映した施工図が完全に整備されている事例は少なく、新たな改修計画の初段階で必要となる現況図の作成のためには、手計測による現地調査が普通であった。 当社では、主に改修物件での施工図作成を目的として3Dレーザー計測を2007年に初めて試行した。当時は点群処理ソフトの機能やモデル化で課題が多かったが、スキャナとソフトの性能向上に合わせ、2013 年より本格的に取り組んでいる。 モデル化は、点群処理ソフトの円柱抽出機能から、配管属性を持つモデルに変換するソフトを自社開発し、モデル化作業の効率化を図っている。また、機械室だけでなく天井内設備の改修にも利用しており、支持材や他設備など、通常の施工図では反映されない構造物の容易な把握により、配管やダクトルーティングの精度が増した。またBIMモデルと点群データの組み合わせで作成した3D資料は、改修計画や作業説明に非常に有効となる。  図-6 3次元レーザー計測と配管変換ソフト ③VR技術との連携 ゲームの世界等で進化しているVR技術は、住設の分野では既に商業ベースで利用されている。業務用建物でも設備の機械室メンテルートやスペースの確認、室に取り付けられるスイッチ、センサー類、制気口の位置やデザインの合意形成への利用価値は高い。当社ではVRシステムを導入し、若手社員への施工図教育、特にメンテスペースの確認や施工計画のチェックのために使用している他、客先合意のためのプレゼンツールとしても展開している。  図-7 VRシステム 今後の展開企画・設計、施工、運用・保守と、BIMは建設の全てのフェーズでの利用が期待されているが、施工面においてはまだまだ発展途上にある。BIMモデルと強固に連携して施工計画書類を自動作成できる機能を持つソフトウェアと、建設作業における施工管理IT利用とBIMを結びつけるツールの開発、すなわちBIM周辺の技術変革が、施工のあり方を変革できると考えている。施工会社はここに注力していくべきである。  図-8 BIMの情報連携 高砂熱学工業株式会社 技術本部 プロダクトイノベーションセンター BIM推進室

室長 山本 一郎 担当部長 今野 一富 メンバー 鈴木 崇浩、伊東 匠

建設ITガイド 2017 特集2「BIMによる生産性向上」  |