書籍版「建設ITガイド」に掲載した特集記事のバックナンバーです。

BIM 次の進化に向けて

|

2018年8月3日

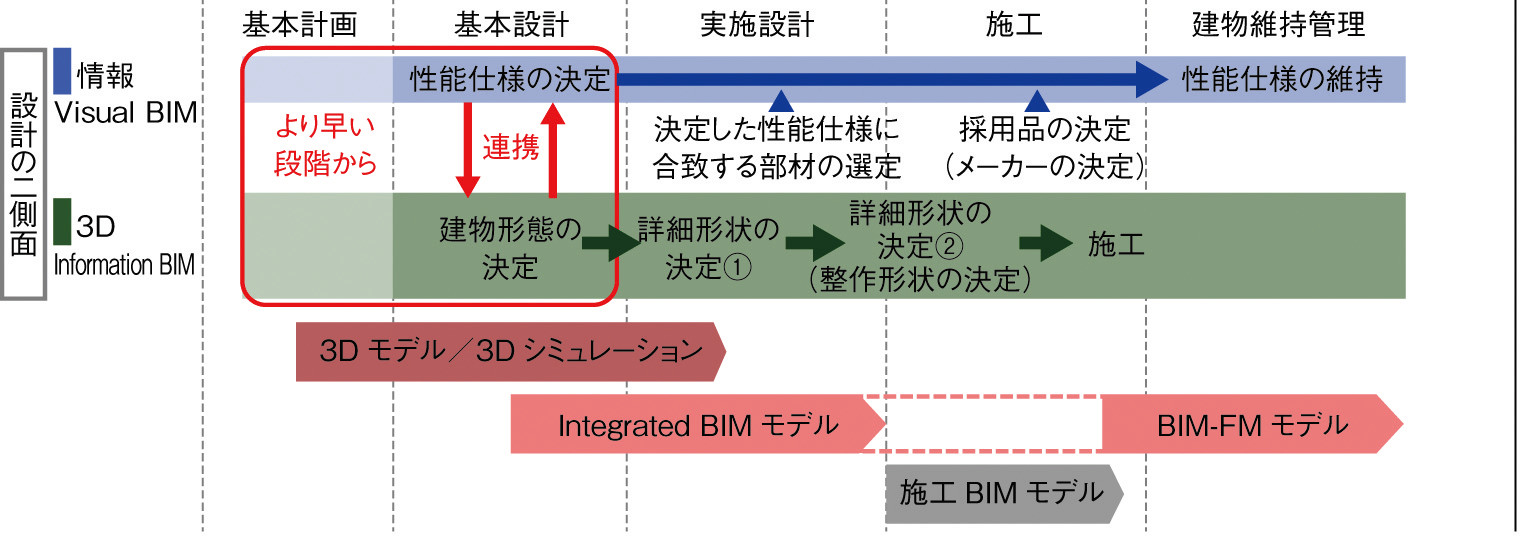

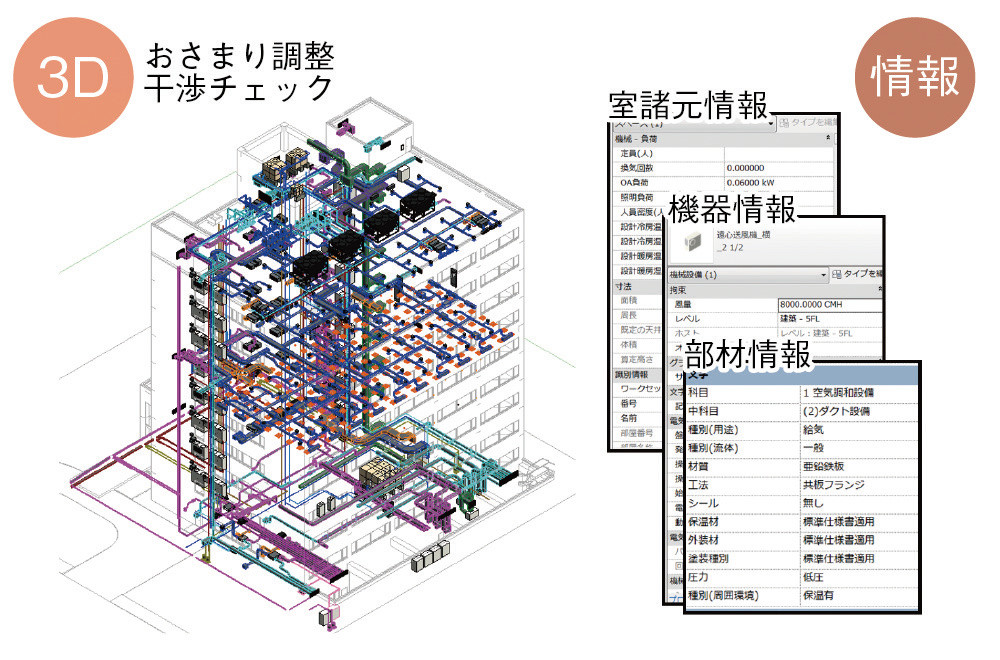

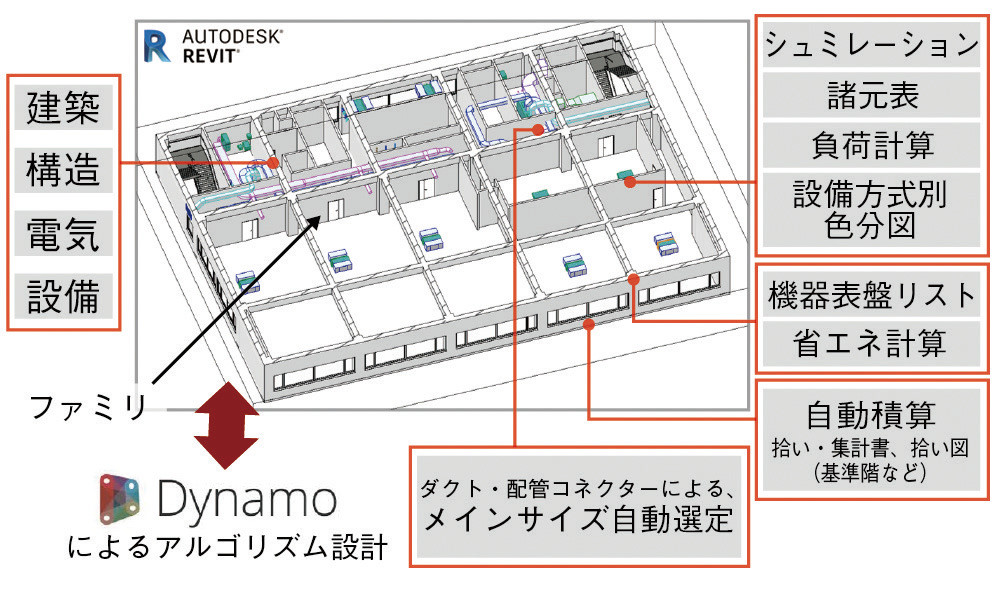

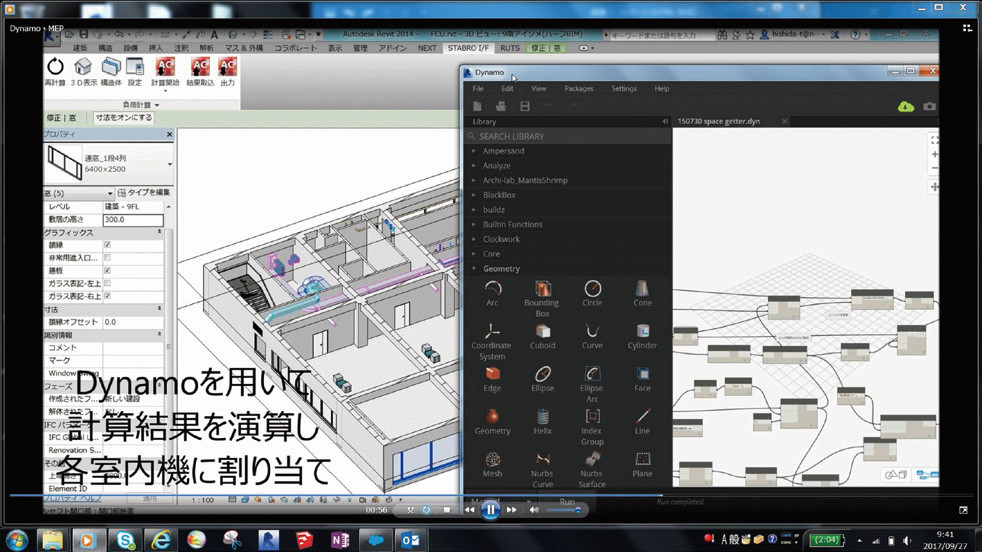

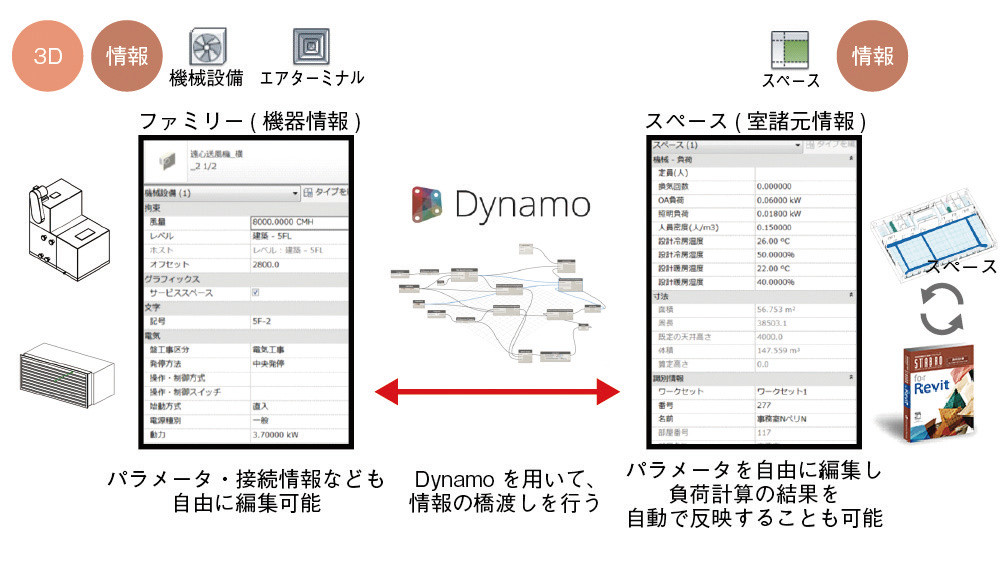

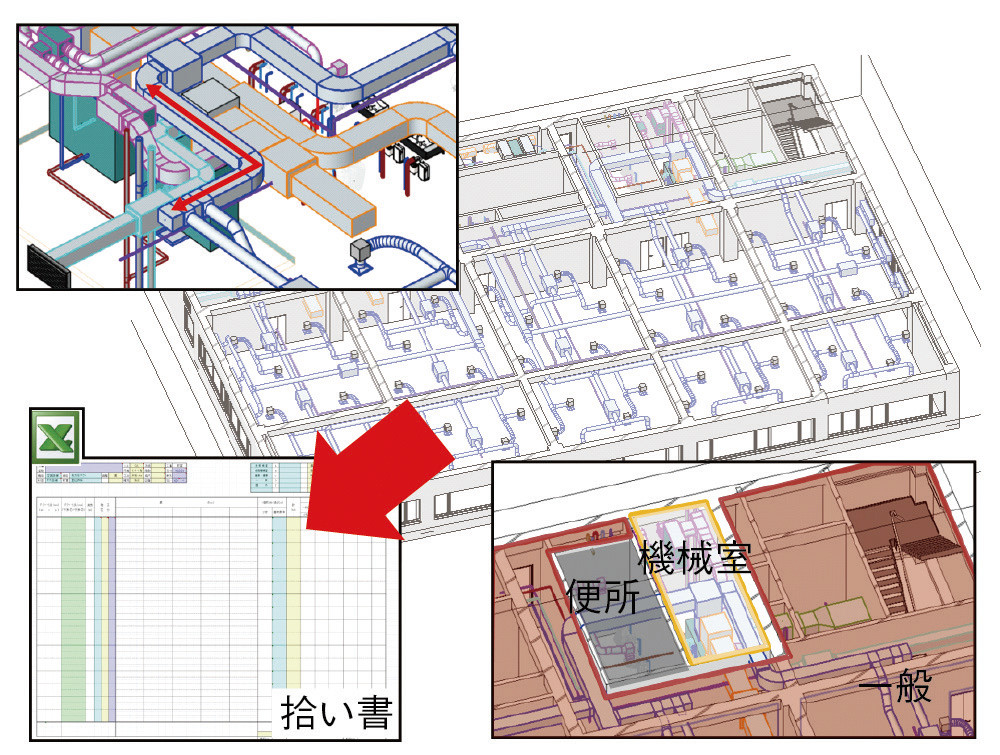

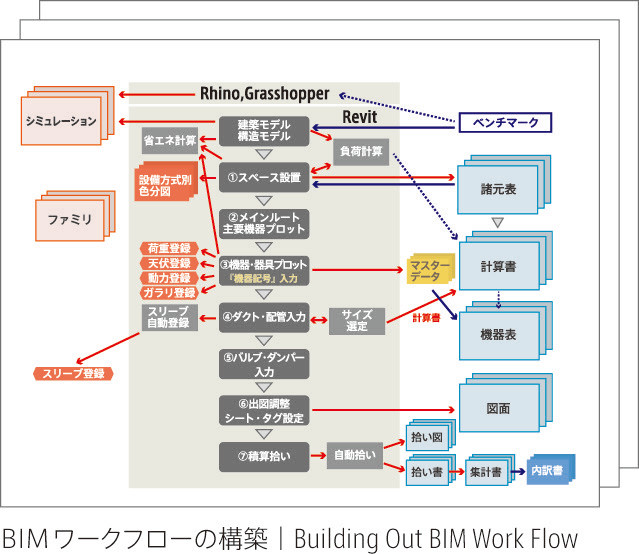

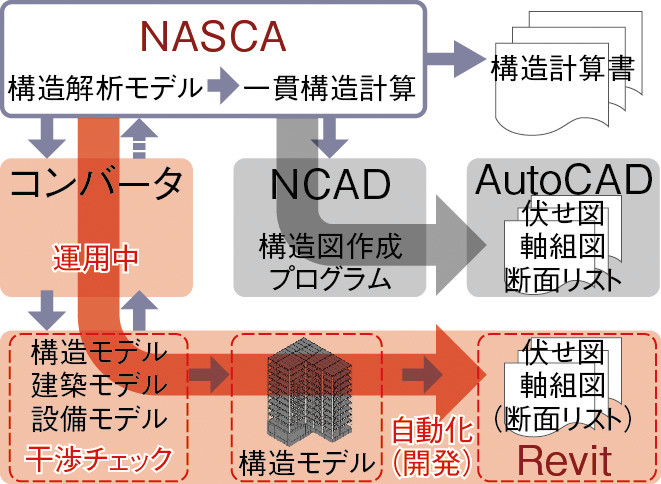

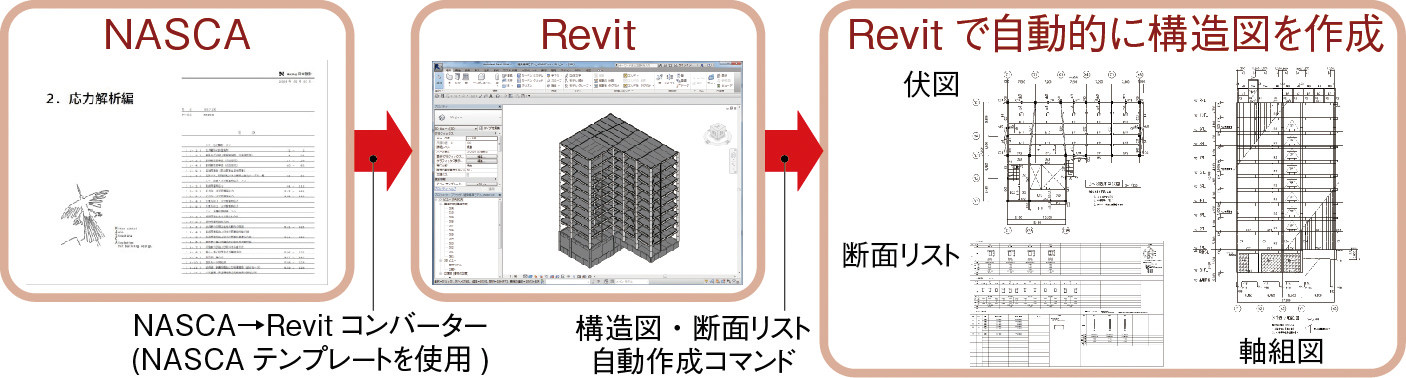

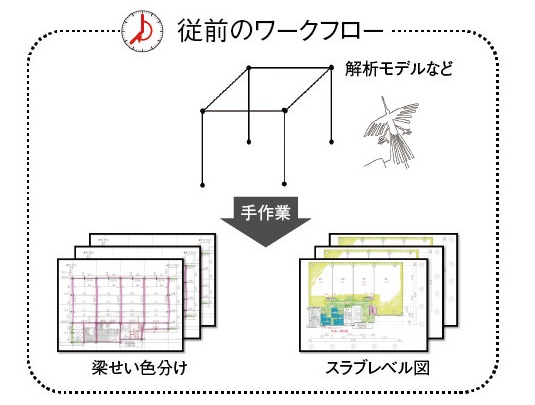

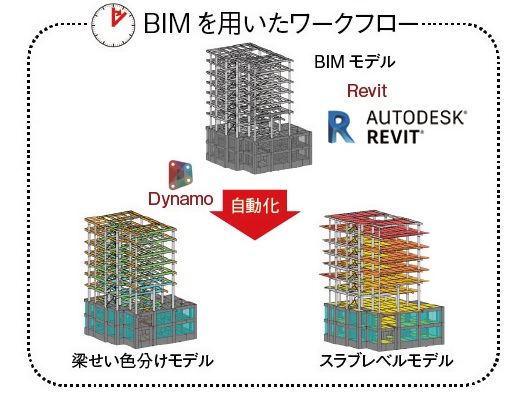

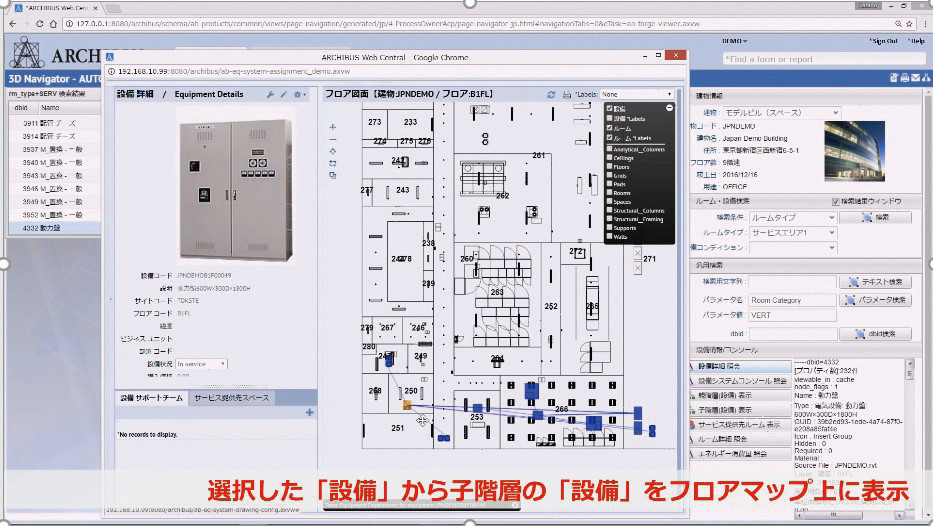

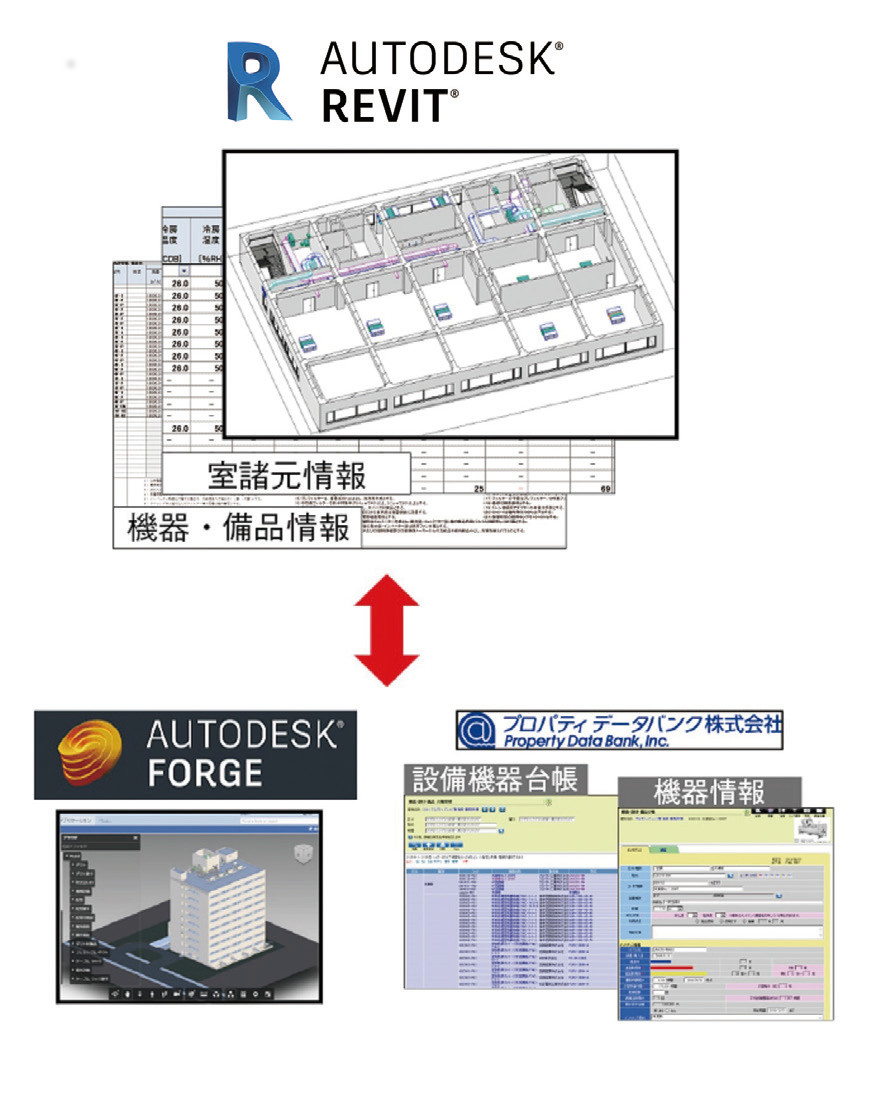

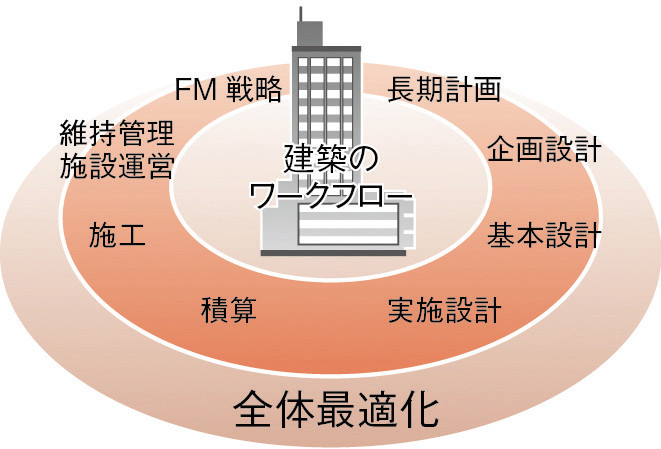

Information-BIMへの取り組みBIMには「3D」と「情報=Information」の二つの側面がある。二つの側面を設計フローに即して捉えると、「3D」の側面は、設計が進むにつれて進化していく「形状」のフローであり、「Information」の側面は、設計の初期段階で行われる「性能」に関わるフローといえる(図-1)。日本ではBIMの「3D」の側面が主である。BIMの「Information」の側面について言及されたとしても、主に形態の寸法や仕上げ情報に留まっている。  図-1 日本設計のIntegrated-BIMワークフロー BIMの本質は、建物の「データベース」化にある。「BIM」の持つ「データベース」すなわち「情報」の側面が、Information-BIMである。日本では、BIM「情報」活用がなかなか進んでいなかったが、その理由の一つには、意匠・構造・設備がそれぞれ別のソフトを使うところにあると思われた。異ソフト間での連携については、年々改善されており、「形状」に関してはかなり連携が改善されてきているものの、「情報」に関しての連携はまだ十分ではない。日本設計では、意匠・構造・設備が全て同一のBIMソフト「Autodesk Revit(以下、Revit)」を使う。そのため、セクション間での連携の問題が最初からない。後述するように、例えば、建築の面積や窓面積やその仕様、荷重条件、空調条件といった情報が、セクション間でスムーズに共有できる。このことが、日本設計において、Information-BIMの活用が大きく進むことにつながっている。 Integrated-BIMの推進意匠・構造・設備の共通プラットフォーム「Revit」を中心にして、さまざまなツールがダイレクトに連携する。これが、日本設計の考える「Integrated-BIM」の骨格となる。特筆すべきは2点、「アルゴリズム設計」と「ダイレクト連携」である。具体事例は後ほど紹介するが、セクション間を横断するアルゴリズム設計は、共通プラットフォームである「Revit」とアドインソフトであるビジュアルプログラミング「Autodesk Dynamo(以下、Dynamo)」があってはじめて可能になる。また、環境シミュレーションの「ダイレクト連携」は、環境設計を重視し、取り組んできた日本設計の設計思想に非常にマッチしている。「Rhinoceros+Grasshopper+ 環境シミレーション」の可能性も、日本設計が開発した「Rhinoceros-Revit」のダイレクト連携ツール「ant sat」があることでさらに拡がる。日本設計の構造解析ソフトとBIMをつなぐ、「NASCA-Revit」の連携、Dynamoを使った情報連携も効果を発揮している。今後も日本設計は「Integrated-BIM」を進化させていく(図-1)。 Connection-BIMに向けてBIMは、設計から、施工、さらには維持管理段階における建物「データベース」となる。だからこそ日本設計では、BIMを単なるツールではなく「ワークフロー」そのものとして捉えている。そして上述のとおり、「Revit」は設計の共通プラットフォームである。 BIMの「情報」を設備設計に生かすここからは、「設備BIM」の具体例を紹介する。これまで、日本の設備BIMは、納まり検討や干渉チェックなどでの利用に偏り、建築計画が固まった後の実施設計後半や施工段階での活用に留まってきた。  図-2 BIMの「Information」  図-3 設備設計でのBIM活用方法 アルゴリズム設計によるルーティン自動化ビジュアル・プログラミングでアルゴリズム設計を実現する「Dynamo」を活用した、設備設計の自動化にも取り組んでいる。例えば、スペース情報を集計し、機器の合計容量を自動的に計算して結果を戻すという一連の作業や、機器プロットまでモデル化した後は、「情報」活用により、負荷計算結果の数値を元に、機器を自動選定したり大きさを変えるといった自動化を可能にしている。今まで、時間と労力を費やしていたルーティンワークの自動化により、さらに深度化した検討が可能になる(図-4、5)。  図-4 アルゴリズムを利用した設備設計の自動化  図-5 アルゴリズム設計による自動化 スペースと部材情報を活用した設備の自動積算BIMモデルから、BIMソフトのデフォルト機能を用いた数量算出は可能であるが、積算基準と異なる集計になるため、そのまま積算に活用できない。  図-6 スペースと部材情報を活用した設備の自動積算 設備設計でのBIMワークフローBIMを設計フローに取り入れる際に重要なことは、BIM作業を追加業務にするのではなく、今までの業務を、BIMで置き替えていくことだと考えている(図-7)。  図-7 設備設計のBIMワークフロー ただし全てをBIMに置き替えるのではなく、汎用ソフトやExcelシートなどの便利なものは残しつつ、それらをBIMと情報連携させ、BIMを情報の中心に据えることが最も有効である。 日本設計では、各セクションの情報をロスなく共有できるRevitを中心に据えて情報の体系化を行い、全ての情報をRevitにつなげることで、今までバラバラだった情報を一元的に管理可能にしている。これにより、設計の過程でしか利用されていなかった貴重な情報を、「3D」利用に限られていた施工段階や、さらには運用段階へ引き継ぐことを見据えている。 なお、Revit(MEP)は設備の「性能」を決定する段階で活用し、最終的なアウトプット(実施設計図)は「Autodesk AutoCAD(以下、AutoCAD)」や、Revitとのダイレクト連携を開発したRebroを併用している。建築同様、アウトプットの実践的工夫により、実用化を図っている。 NASCAと構造BIMモデル次に「構造設計BIM」について概説しておきたい。日本設計では、構造解析プログラムは、自社開発の一貫構造計算プログラムNASCAを使用し、BIMソフトはRevitを使用している。それらを利用して、効果的にBIM活用を行うために、NASCAの構造データからRevitへのデータ変換を行うプログラムを開発し、現在運用中である(図-8)。  図-8 システムの全体図 BIMモデルの使用現在、NASCAからのデータ変換によって作成された構造のBIMモデルは、①建築・設備などの他セクションのBIMデータとの干渉チェック(図-9)、②構造図(伏図、軸組図)の作成などで活用している。このBIMモデルから作成された構造図は、相互の図面間で整合性が確保されるため、図面の確認作業が軽減されている。  図-9 構造図作成の自動化 構造図作成の自動化Revitを用いて自社の製図基準に適合した構造図を作成するためには、多くの手間がかかる。そして、その作業の一部は単純作業の繰り返しであり、かつ、どの案件に対しても共通である。今後BIMによる設計を継続的に行っていく上で、このような作業を自動化することは非常に効果的であり、構造図の品質向上および作業効率の向上につながる。そこで、NASCAからRevitへの変換時に自社仕様の伏図・軸組図の自動生成も同時に行うようにさらなる開発も完了している(図-8、9)。 二次部材の設計小梁などの二次部材の設計においては、ビジュアルプログラミングツールであるDynamoを用いてRevitとExcelを連携させる仕組みを構築した。それにより、計算に必要となるRevit内の情報の抽出、Excelへの自動入力、そして計算結果に基づき修正された結果の反映を一連の流れで行うことを可能とした。以前と比較してExcelへのデータ入力や計算結果に基づく図面修正の作業時間を大幅に短縮することが可能になった。 情報の整理と共有部門間の調整においては、さまざまな構造情報の中から各部門(意匠・設備など)の設計者が必要とする情報を整理した検討図(伏図・軸組図・断面リストなどとは異なる資料)が必要となる。これまで、検討図の作成は主に構造設計者が手作業で行っていたため、部門間の調整事項に変更が生じた場合、検討図の再作成作業が大きな負担となっていた(図-10-a)。そこでDynamoを活用して必要となる情報をRevitデータから抽出・視覚化することで、検討図作成の支援を行うツールを開発した。それにより、検討図作成の負荷が大幅に削減された(図-10-b)。また、このツールにより部門間の情報連携がより強固となり、設計全体の高品質化にもつながっている。  図-10-a 従前のワークフロー  図-10-b BIMを用いたワークフロー Information-BIMとBIMFM連携の可能性Connection-BIMについても、具体例に触れておきたい。海外では、BIMは設計や施工のための効率化ツールというよりは、FMでの活用にこそ価値があると認知されつつある。だが、日本での活用例は非常に少ない。  図-11 機器の親子関係の視覚化 そして、その活用を汎用化するため、FM段階では、直接BIMを扱うのはハードルが高いため、クラウド・プラットフォームである「Forge」を活用することを提案している。既存のさまざまなFMシステムの利点を生かしたまま、「Forge」を介したBIM¬FM連携こそ、付加価値を高めていく現実的なアプローチである。FMサービス会社「プロパティデータバンク」との連携も進めているところである(図-12)。  図-12 BIMとFMシステムの連携 現在、「Forge」の活用開発も進み、運用段階へつなぐ環境が整い、ライフサイクルでのBIM活用が具体化している。実プロジェクトでの活用も、今後急速に増えていくものと予想される。 さらにこの先へは、AI、IoTの活用が間違いなく進み、AIの「判断」には、「定量化」が当然の前提となる。そして、AIの「経験」には、IoT による「情報」の一元的蓄積を必要とする。さらに、この「情報」に、単体のBIMデータベース情報だけではなく、クラウド・プラットフォームに並置されたさまざまな情報、それは複数のIntegrated-BIMの並置であったり、都市的環境情報であったり、事業採算予測情報であったりするわけだが、さまざまな情報が加わることにより、「判断」は都市レベルに、経済レベルにも適用されることとなる。それは部分最適化からより広い視点での全体最適化へつながる道である(図-13)。  図-13 部分最適化から全体最適化へ 株式会社 日本設計 プロジェクト管理部 BIM室

岩村 雅人/吉原 和正/田畑 健 建設ITガイド 2018 特集1「i-Construction×CIM」  |