はじめに

建設現場の生産性向上を図るためには、3次元データを測量・調査段階から導入し、その後の設計、施工、維持管理の各段階において情報を流通・利活用させることが、より一層の生産性向上に不可欠です。2次元図面から3次元データへの移行により、業務変革やフロントローディングがもたらされ、合意形成の迅速化、業務効率化、品質の向上、ひいては生産性の向上等の効果が期待されます。

国土交通省では、3次元データの利活用の取り組みの一つとして、CIMモデルを活用するモデル事業を進めており、これらモデル事業の結果も踏まえ、2017年3月に「CIM導入ガイドライン(案)」を策定しました。

本稿では、これまでのCIM導入に向けた取り組みとガイドラインの概要、今後の3次元データ導入に向けた取り組みについて紹介します。

CIM活用モデル事業で確認された効果と課題

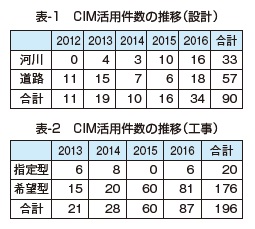

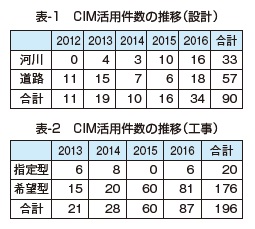

国土交通省では、CIMの本格的な導入に向けて、CIM導入効果の把握やルール作りの検討のため、業務については2012 年度より、工事については2013 年度よりCIMの試行を進めており、これまで、設計業務で90 件、工事で196 件の合計286 件で実施しています(表-1、表-2)。

これらの業務等の受発注者に対し、以下のとおりアンケート調査を実施しました。

・ 調査項目:CIMの導入により効率化が図られた利活用項目、CIMの導入に当たっての課題

・ 時 期:2017年1月

・ 対 象:2016年度に実施中

(2015 年度からの繰越を含む)のCIM活用業務37件、工事101件の受発注者

・ 回 答:発注者回答…79件(57%)

受注者回答…103件(75%)

アンケート調査の結果は、以下のとおりです。

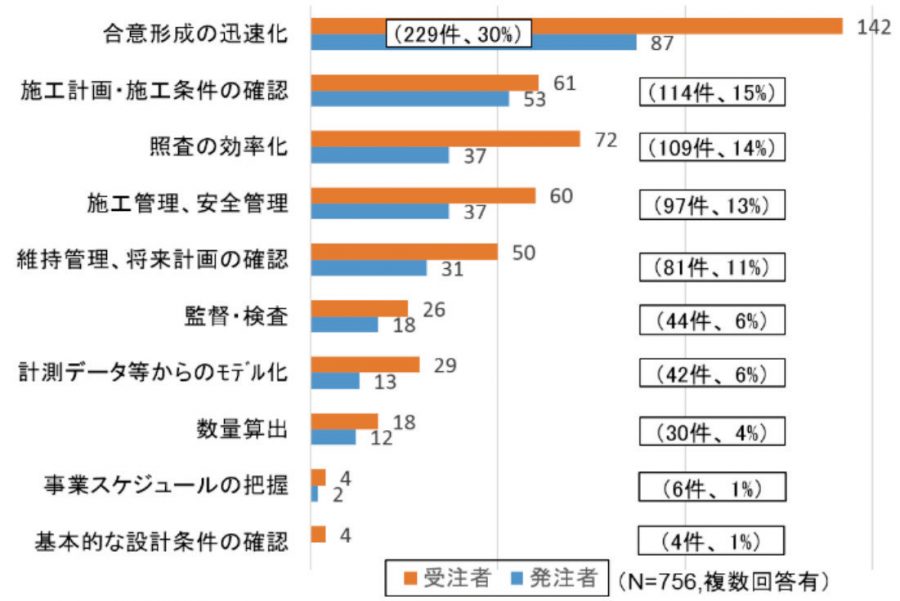

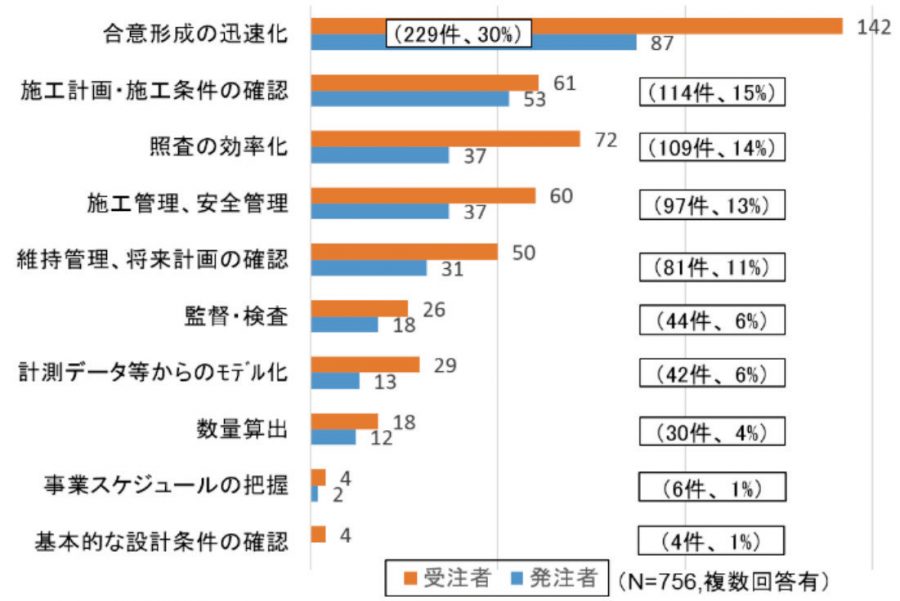

(1) CIMの導入により効率化が図られた利活用項目(図-1)

図-1 CIMモデルにより効率化が図られた項目

CIMモデル導入により効率化が図られた項目は、可視化された構造物モデルを活用して住民説明や関係者間協議を実施したり、周辺環境、景観などのシミュレーションの実施結果を活用し発注者等と打合せすることにより「合意形成の迅速化」が図られるという回答が229 件(30%)と最も多く、意思伝達ツールとしての有用性が確認されました。一方で、「監督・検査」では44件(6%)、「数量算出」では30件(4%)、「事業スケジュールの把握」では6件(1%)と、CIMモデルの効果として期待されているものの、その機能が必ずしも生かしきれていない項目もあることが確認されました。

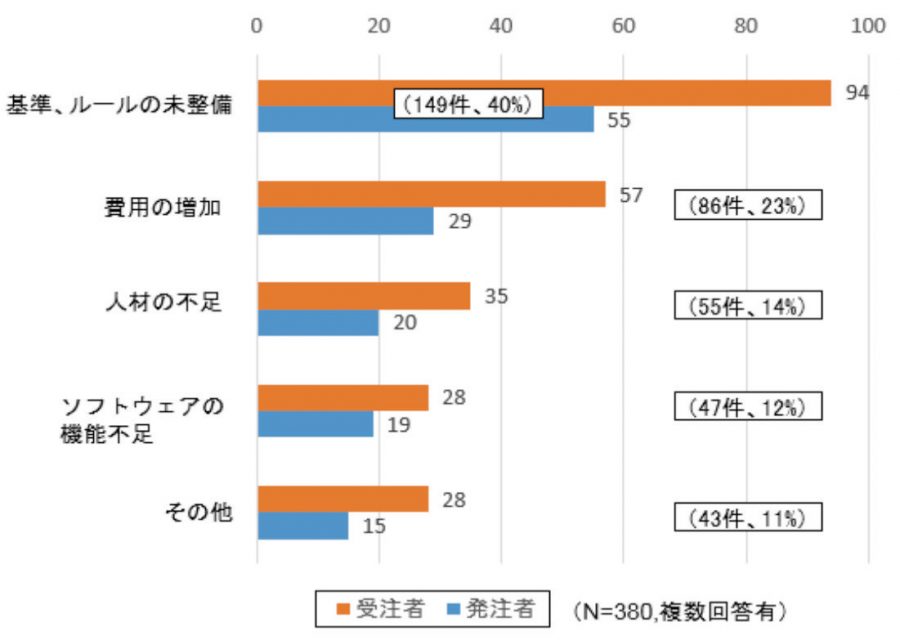

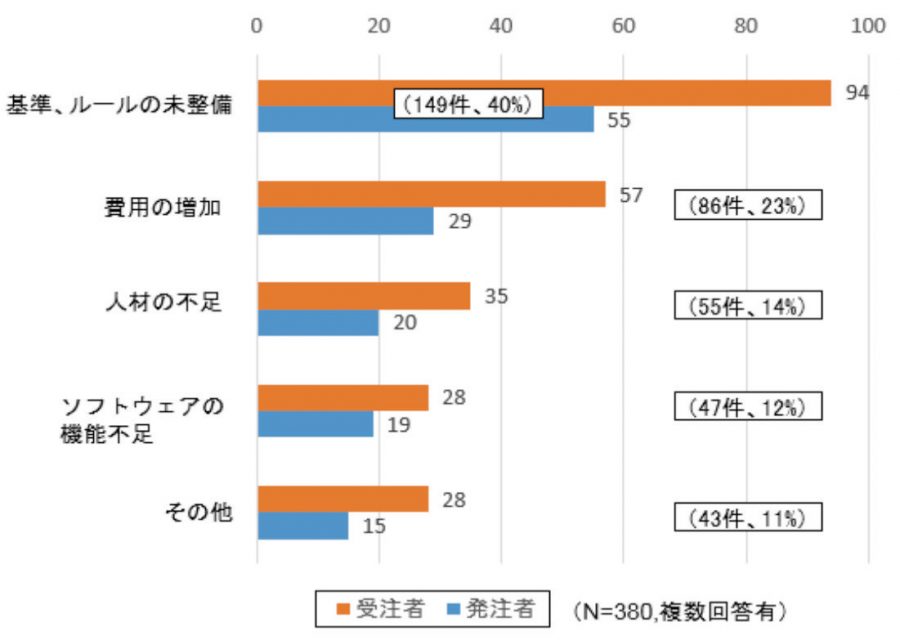

(2)CIMモデルの利活用に当たっての課題(図-2)

図-2 CIMモデル導入における課題

CIMモデルの利活用に当たっての課題は、モデル作成の手順・手法に関する「基準類、ルールの未整備」が149件(40%)で、今後、速やかに対応することが必要との調査結果となりました。次いで、「費用の増加」が86件(23%)、CIMに対応できる「人材の不足」が55件(14%)、「ソフトウェアの機能不足」等が47件(12%)となっています。

CIM導入ガイドライン等の策定

(1)ガイドラインの概要

国土交通省では、これまでのCIM活用モデル事業で得られた知見やソフトウェアの機能水準を踏まえ、現時点でCIMモデルの活用が可能な項目を中心に、受発注者の役割、基本的な作業手順や留意点とともに、CIMモデルの作成指針(目安)、活用方法(事例)を参考として記載した「CIM導入ガイドライン(案)」を2017年3月に策定しました。CIM導入ガイドライン(案)は、公共事業に携わる関係者(発注者、受注者等)がCIMを円滑に導入できることを目的に作成しています。

将来的には2次元図面から3次元モデルへの移行による生産性向上等が期待されるものの、2017年度版では「現行の契約図書に基づく2次元図面による発注・実施・納品」を前提にしています。

(2)ガイドラインの構成と対象工種

ガイドラインは、共通編(第1編)と各分野編(土工編、河川編、ダム編、橋梁編、トンネル編)の全6編で構成されており、各編を組み合わせて使用することを想定しています。なお、土工編(第2編)については「ICT土工」の要領・基準類に基づき、発注者・受注者が行うべき事項を示しています。

(3)CIM導入ガイドライン 共通編

CIMおよびCIMモデルの作成・活用の基本的な考え方や、各分野共通で行う測量、地質・土質のモデルの考え方を示しています。

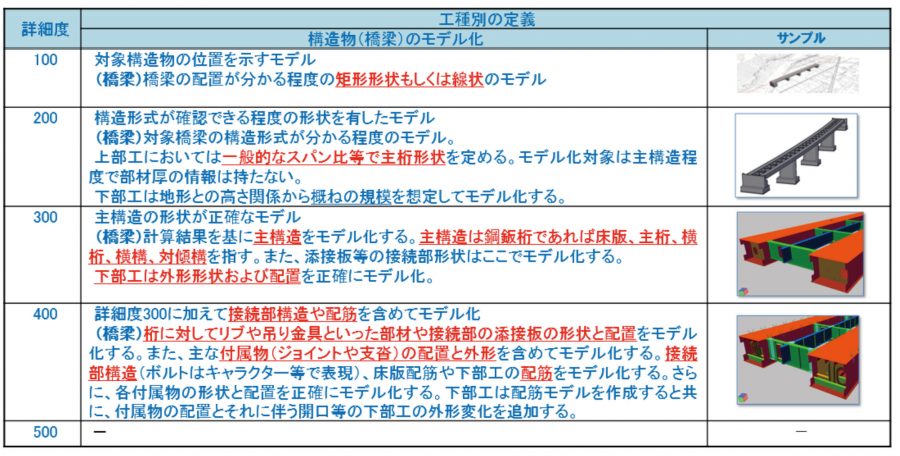

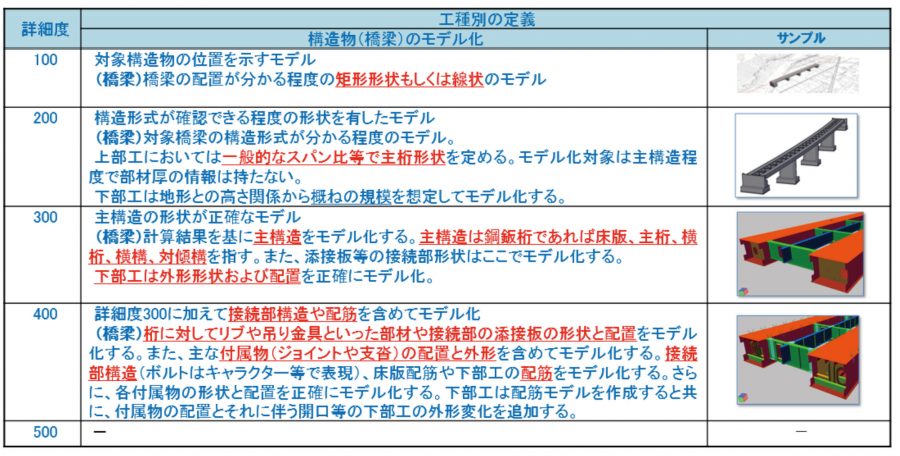

1)CIMモデル詳細度

詳細度とは、CIMを活用する目的、場面、段階等に応じた3次元モデルの形状、属性情報に関する作り込みレベル(目安)を示すものです。CIMモデルをどこまで詳細に作成するかは、CIMモデル作成や活用の目的により異なりますが、詳細度といった指標がない場合には、3次元モデルを構築・納品した際に、作成者ごとにモデルの作り込み内容が異なる等によって、無駄、手戻り等の発生や混乱が生じます。このため、受発注者間で事前に確認協議の上、決定しておく必要があり、本ガイドラインでは共通編および各分野編で各工種の詳細度を示しています(図-3)。

図-3 CIMモデルの詳細度(橋梁の例)

2) CIMモデルの定義・構成

CIMモデルとは「対象とする構造物等の形状を3次元で表現した『3次元モデル』と『属性情報』を組み合わせたもの」と定義しています。また、構造物モデル、地形モデル等の各要素単位のCIMモデルと、それらCIMモデルを統合して活用する「統合モデル」の考え方を示しています。

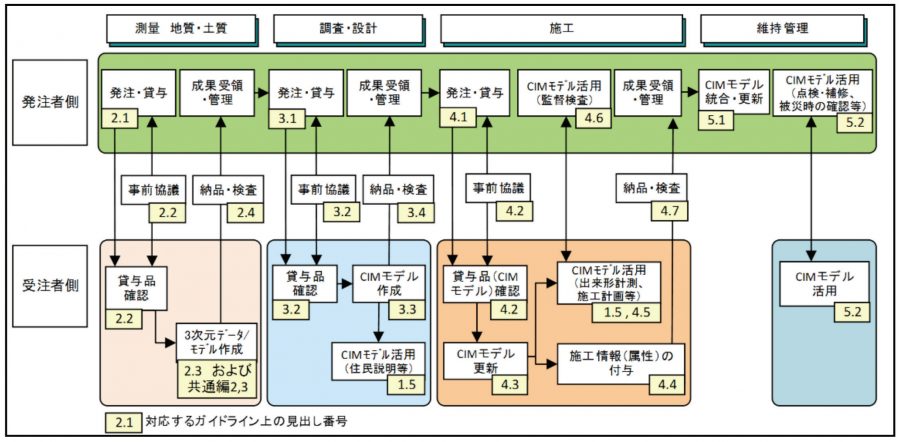

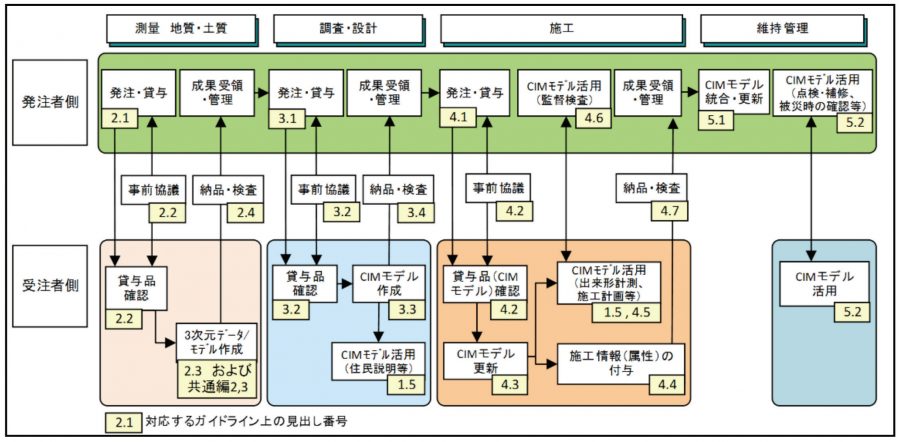

(4)CIM導入ガイドライン(案)各分野編(図-4)

図-4 CIM導入ガイドラインの目次構成

各分野編では、各段階において発注者、受注者それぞれが取り組むべき内容を示し、作業の流れと対応した目次構成としています。対象は、測量、地質・土質、調査・設計、施工、維持管理までの段階について記載しています。また、別途、各要領・基準等で規定されている作業も含め、受発注者がやるべきことの概略を把握できるようにしています。

3次元データの利活用シーン

建設現場の生産性向上を図るためには、3次元データを測量・調査段階から導入し、その後の設計、施工、維持管理の各段階において情報を流通・利活用することが、より一層の生産性向上に不可欠です。

このため、CIM活用モデル事業における分析等を踏まえ、今後、各段階において以下のとおり利活用を推進していきます。

なお3次元データの利活用に当たっては、発注者と受注者が情報を共有しながら進めることで、合意形成の迅速化等について、より一層の効果が期待できるため、事業実施時における効率的な情報共有の方法についても検討し、利活用を推進することとしています。

(1)測量・調査段階

3次元化された公共事業の測量データと周辺の土地利用データとの重ね合わせにより、河川氾濫シミュレーション等、各種シミュレーションへの活用や都市部における土木・建築構造物の景観検討に利活用することが可能です。

特に、ボーリングデータ等の地盤情報については、国や地方公共団体の公共工事のみならず、ライフライン工事、民間工事も含めて可能な限り広い範囲について収集・共有し、3次元データ化された情報を利活用できる仕組みを構築することで、地震・液状化シミュレーション等の各種シミュレーションに活用できるほか、不確実な地盤情報に起因する事故発生の低減に活用できるなど、地下工事における安全性や効率性の向上が期待できます。

(2)設計段階

住民説明や関係者間協議等において、可視化された3次元データを活用し計画内容等を説明することで、合意形成の迅速化を図ります。また、図面間の不整合の解消、鉄筋同士の干渉部分を自動で判別する干渉チェックにより設計品質の向上を図るとともに、施工段階での手戻りの防止を図ります。

また、周辺環境、景観などのシミュレーションの実施や、仮設・施工計画や維持管理段階に係る事前検討、いわゆるフロントローディングにより設計成果の品質向上・公共工事の効率化に資する活用を図ります。

さらに、3次元データからの数量の自動算出による積算および経済比較の効率化、ライフサイクルコストを考慮した多様な設計手法の開発、工期の自動算出による週休2日を前提とした工期設定などにも利活用が可能です。また、既存の施工・維持管理段階で得られたデータを分析・加工することで更新時の概略設計への活用が期待できます。

(3)施工段階

3次元データにより仮設・施工計画の可視化や工程情報を付与した施工ステップモデルを作成することで、建設現場の安全対策や最適となる人材や資材の確保への活用を図ります。また、設計段階から施工段階へ3 次元データを引き継ぐことで、施工着手時の図面の照査等の効率化、3次元データとUAV写真測量、レーザースキャナー、マルチビーム等による3次元計測を連携し施工の実施状況の把握および出来形管理の効率化、3次元データからの数量の自動算出による最適調達の実現、工期の自動算出による最適な施工工程の実現が可能となります。また、3次元データに部材の工場製作のため必要となる属性情報を付与することで、工場の生産ラインの効率化が図られるとともに、出来形などの情報を建設現場に早期に伝達することにより、建設現場の効率化が可能です。

(4)維持管理段階

維持管理段階においては、3次元化された施工段階の出来形計測データを活用することにより、構造物の変位把握の効率化が可能です。特に災害時に発生した地形等を経年的に計測することにより、変位把握の効率化が可能です。

また、施工時の機械の稼働履歴のデータ、資材の製造・供給元や品質のデータ、発生土・搬入土の移動履歴データにも3次元位置情報を付与し、CIMモデルに連携させて保管することで、変状発生時や災害被災時における原因究明や復旧対策の効率化が可能です。

データの利活用に向けた取り組み

建設現場の生産性向上を図るためには、3次元データの普及・拡大が不可欠であることから、今後、以下の取り組みを進めていきます。

(1)G空間情報センターとの連携

G空間情報センターは、国、地方公共団体、大学、民間等が保有するオープンデータ、有償・無償データ、独自データなどの多様なデータ等を提供しており、これらを活用することにより、電子地図上で必要な情報を確認することが可能です。

3次元データの普及・拡大に当たっては、G空間情報センターが保有する情報等と併せて活用することで、さまざまな利活用モデルの実用化を図ることが可能となることから、積極的に連携を図ります。

(2)3次元データの仕様の標準化

データの標準的な仕様での納品を徹底することにより、測量・調査から設計、設計から施工に移行する際に、大幅な修正や追加が生じることなくデータの利活用が可能となることから、異なる事業者等が作成したデータでも、誰もが等しく利活用できるようになるものと期待しています。

このため2017年度は橋梁および土工について、2018年度はトンネル、ダム、河川構造物(樋門・樋管)におけるデータの標準的な仕様を策定します。またファイル形式については、国際標準化に向けた検討情報を適時把握し、標準化されたファイル形式が日本での3次元データの利活用の支障とならないよう、必要な提案を行いながら、順次、国際標準の適用を進めます。

さらに3 次元データの利活用に当たっては、既存の2次元データも活用しつつ、測量、調査、設計、施工、維持管理で一気通貫の流通・利活用を目指しています。このため、「CIM導入推進委員会」 において、既存の電子納品保管管理システム等と連携し、各段階のプレイヤーが効率的にデータを利活用できるシステムの検討を進め、2018年度までにシステムの仕様等をとりまとめ、2019 年度からシステムの構築を開始します。

(3)既存データの利活用(既存構造物等の3次元化)

これまで国土交通省が発注する業務および工事では、2次元図面等の成果品は電子データで納品され、これらを格納する電子納品保管管理システムに蓄積されています。

今後、早期に維持管理段階に3次元データを利活用できるようにするためには、格納データも活用し3次元化する必要があります。

このため、さらに成果品の的確かつ確実な格納を進めるとともに、2019年度までに電子納品保管管理システムに格納されている2次元図面を活用し、既存構造物等を効率的に3次元化する方法を策定し、順次転換を図ります。

(4)3次元データ利活用モデルの実現の支援

国土交通省が持つ公共事業に関するデータと、国や地方公共団体等が所有する地形・地盤・気象・交通情報などのデータを連携して利活用することで、さまざまなモデルの構築が可能です。

このため、国等の安全、データ改ざん等のセキュリティ対策、データ所有権の明確化、利活用の目的に応じたデータの評価等の解決すべき課題を整理し、国土交通省が持つ公共事業に関するデータのオープン化などの3次元データの利活用が促進される環境整備を目指します。

推進体制

今後、上記の取り組みや目指すべき3次元データの共有方法や利活用ルールについて、「i-Construction推進コンソーシアム」 と「CI M導入推進委員会」が連携しながら議論を継続的に推進します。

また、2次元データ等の3次元化や各種データを統合して分析することなどを目指しており、そのためには産が持つ3次元データの活用ニーズや保有するデータを分析する技術と、学が持つ3次元データの活用の見識を連携させて研究を進めることが重要です。このため、民間企業と大学が連携した研究体制と国が連携することにより、オープンデータ化などの3次元データの利活用が促進される環境整備を目指します。

さらに、3次元データ活用を加速するためには発注者の知識向上も重要であることから、地方整備局や都道府県等職員向けの3次元データに関する研修を充実するとともに、3次元データの活用効果等をとりまとめた事例集を作成し、事業実施の際に活用します。

おわりに

建設現場の生産性向上を図るためには、3次元データ等の導入を国の直轄工事以外にも拡大していくことが必要です。このため、地方自治体に対して、発注関係者の集まる発注者協議会や土木部長会議等の場において、国土交通省における取り組みについて周知を図りつつ、連携して取り組みを進めてまいりたいと考えています。

国土交通省 大臣官房 技術調査課 課長補佐 城澤 道正

【出典】

建設ITガイド 2018

特集1「i-Construction×CIM」