書籍版「建設ITガイド」に掲載した特集記事のバックナンバーです。

「工事写真レイヤ化」の活用事例

|

2021年8月10日

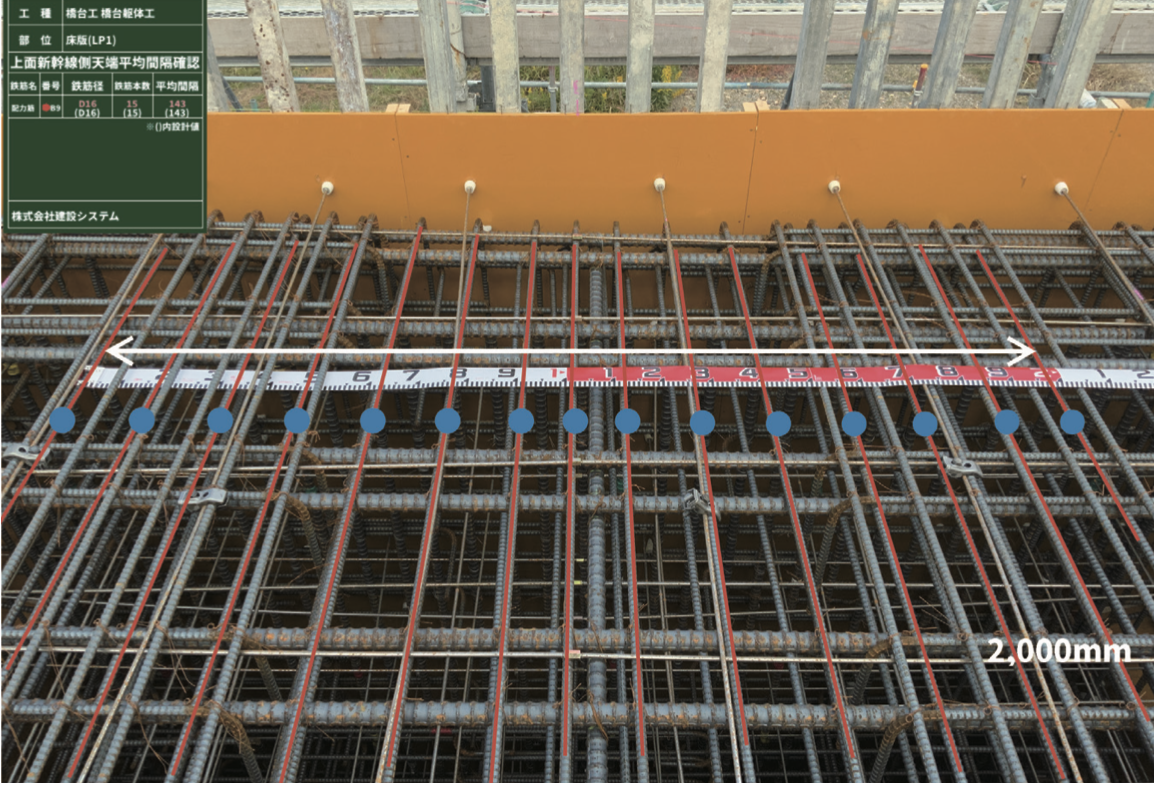

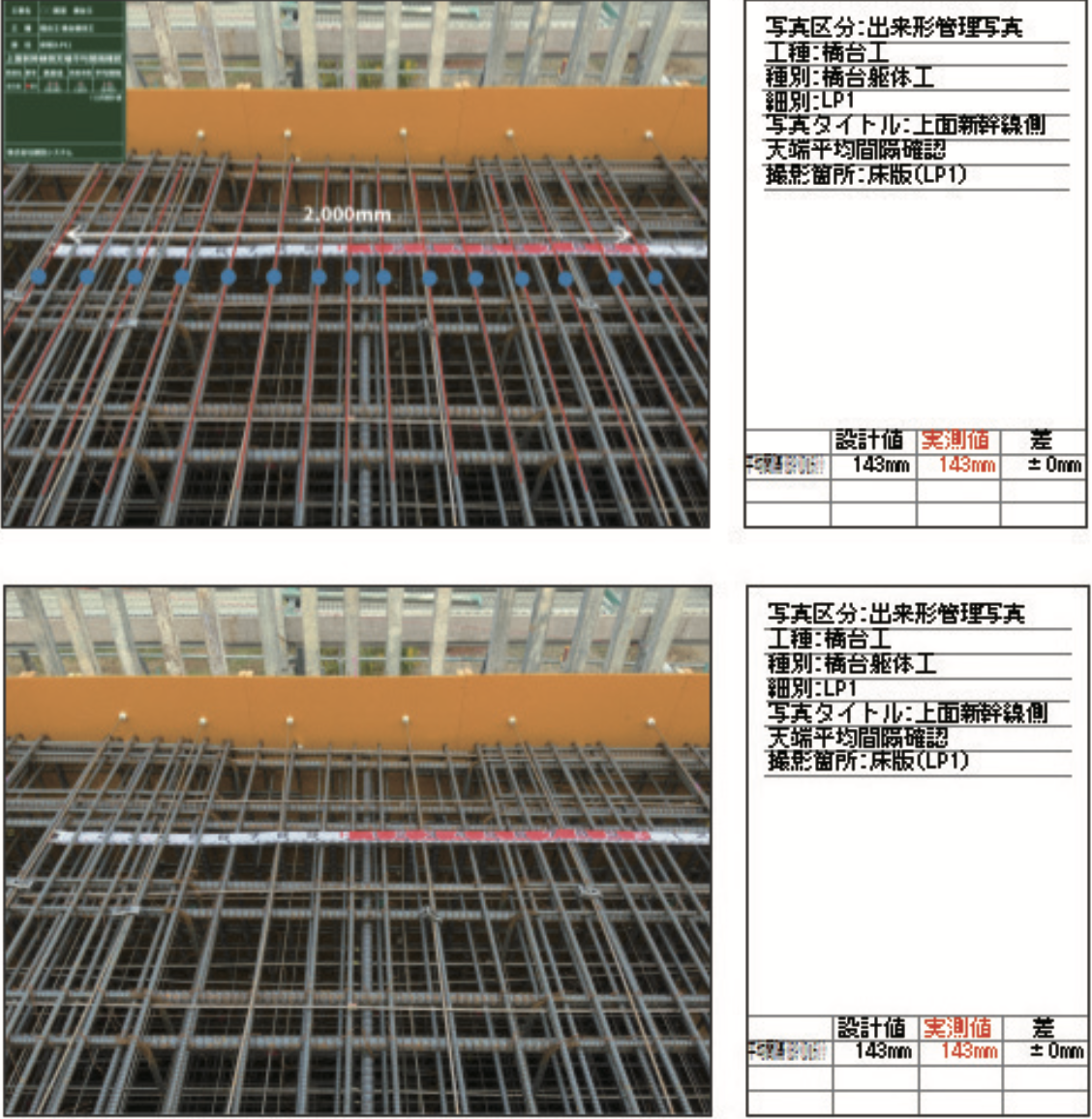

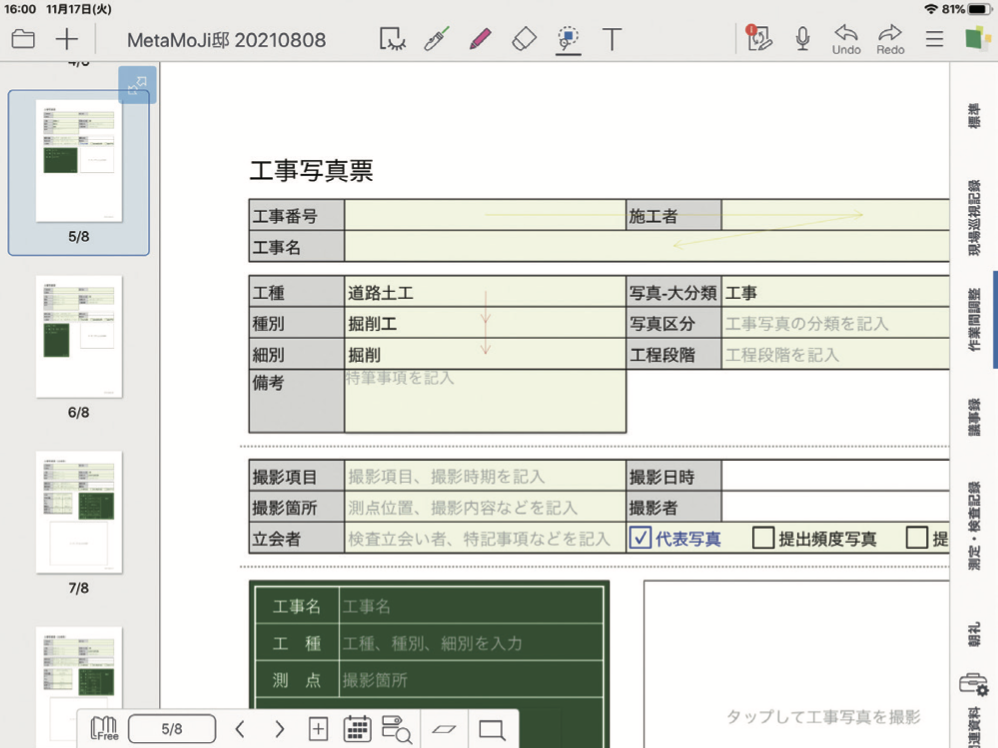

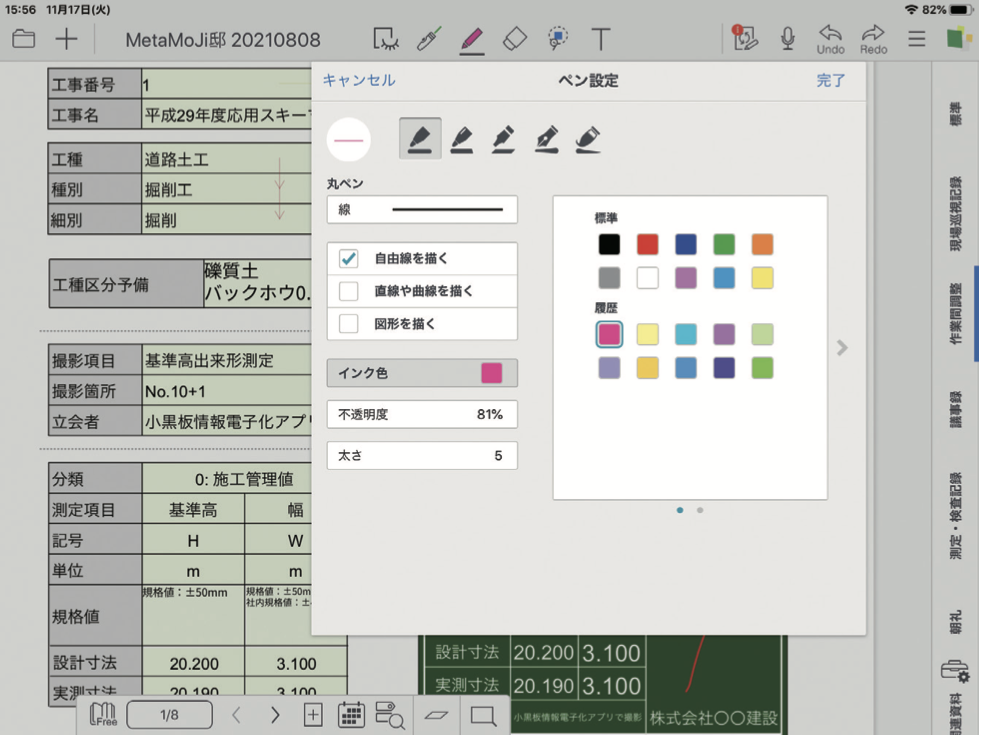

はじめにデジタル工事写真の高度化に関する協議会(2021年4月に法人化予定)では、一般社団法人 日本建設業連合会から、「工事写真レイヤ化」の要望を受け、技術的な検討を進めてきた。度重なる検討の結果、工事写真レイヤ化のファイルフォーマットとして、SVG(「Scalable Vector Graphics」JIS X4197:2012)を採用した。デジタル写真管理情報基準(2020年3月)では、写真のファイル形式が、日本産業規格(JIS)に示される形式であれば納品可能と緩和され、SVGは今後活用が期待される技術である。 配筋検査アプリ SiteBox配筋検査 株式会社 建設システム■配筋検査における工事写真レイヤ化橋梁下部工における工事写真レイヤ化の試行事例(図-1、図-2)を紹介する。 ■電子黒板、電子マーカーのオンオフ機能 「工事写真レイヤ化」により配筋検査業務を効率化できる事例を紹介した。建設システムでは、配筋検査業務の効率化を目指し機能をアップデートしていくとともに、配筋検査以外にも活用できるシーンを拡大し、建設業の生産性向上に寄与していくという。 【工事専用タブレット 蔵衛門pad】 株式会社 ルクレ ■撮影の手間が半減従来、配筋写真などの撮影には、カメラ以外に木製黒板や、配筋を目立たせるためのマーカーが必要だったが、「蔵衛門Pad」では、電子小黒板を画面に投影しながらの撮影が可能だ。さらに、工事写真に「電子マーカー」を描画できるため、「蔵衛門Pad」だけで配筋写真の撮影をすることができる。 ■より発注者へ伝わる工事写真に パソコン用の工事写真管理ソフト「蔵衛門御用達 2021」では、電子マーカー付きの工事写真(SVG形式)と、通常の工事写真(JPEG形式)を 同じ工事写真台帳に取り込むことができる。さらに工事写真台帳では、電子マーカーの表示をオンオフで切り替えられるため、より施工品質が分かりやすく、信ぴょう性のある工事写真台帳の提出が可能だ(図-6)。 【デジタル野帳 eYACHOforBusiness】株式会社 MetaMoJi

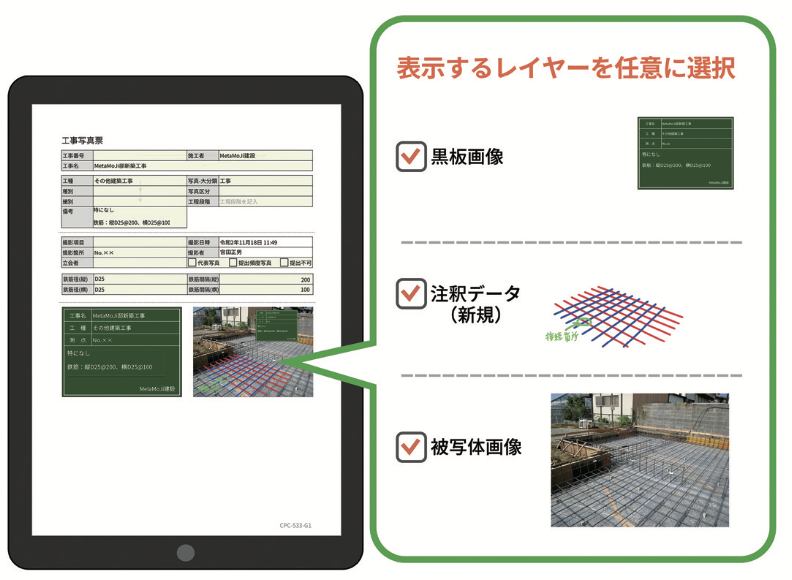

■概要 ■レイヤ化による工事写真へのアノテーション eYACHOにはもともとノートに追加した写真上に手書きによる説明を加える機能があるが、工事写真の撮影後に画像を編集すると改ざん検知機能のチェック対象となるため、工事写真については書き込みを許しておらず、検品する側は証明される現場情報を画像そのものから読み取るしかなかった。工事写真レイヤ化に伴い、次版のeYACHOでは写真撮影と信ぴょう性適用処理の間に注釈(アノテーション)を作成する機能を追加(図-8)。電子納品向け工事写真そのものに補助線や説明文、どこが注目箇所かを書き込むことができ、納品側・検品側双方のコミュニケーションコストを低減する。 ■「写真にそのまま書ける」手書きの直感性 ■確認したいレイヤだけを表示 デジタル工事写真の高度化に関する協議会

【出典】 建設ITガイド 2021 BIM/CIM&建築BIMで実現する”建設DX”  |

デジタル写真管理情報基準の改定について -工事写真のレイヤが可能に-

|

2021年8月5日

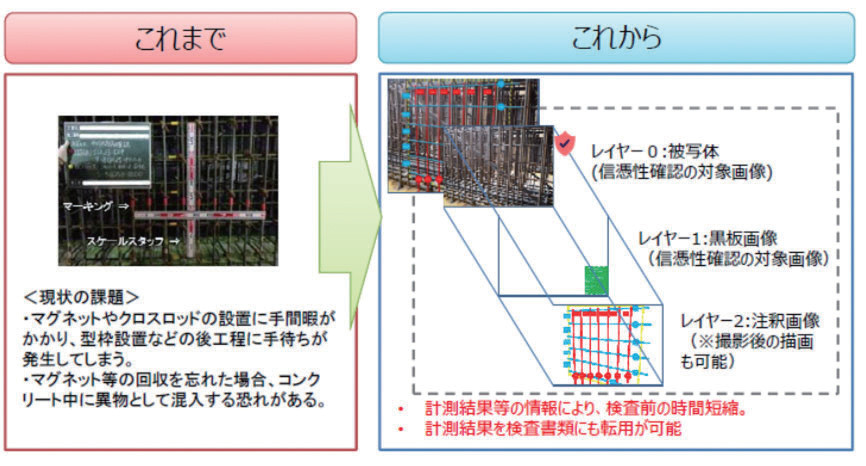

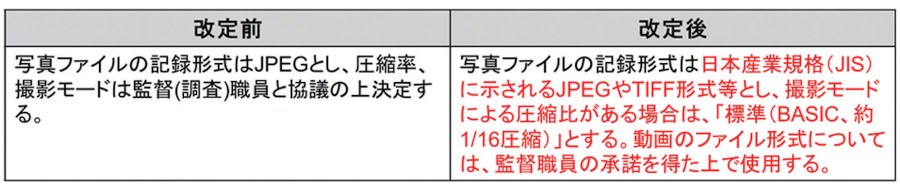

はじめに国土交通省の土木工事においては、工事着手前および工事完成、また、施工管理の手段として各工事の施工段階および工事完成後目視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を写真管理基準(案)に基づき撮影し、提出するものとされている。 工事写真のレイヤ化について工事写真のレイヤ化とは、撮影した写真の映像データに黒板の画像や注釈画像を個々に別レイヤとして重ね合わせることにより、写真に情報を重ね合わせることができる技術である。なお、工事写真および電子小黒板についてはおのおの異なるレイヤとすることにより、それぞれの信ぴょう性を確保するものとし、注釈画像のレイヤのみ変更可能な領域とする。 「デジタル写真管理情報基準」の改定デジタル写真管理情報基準においては、従来は写真ファイルの記録形式は「JPEG」とされていたが、令和2年3月の改定により、写真のファイル形式を「J PEGやTI FF形式等」と変更した。これにより、レイヤ化した工事写真のファイル形式(SVG)による提出を可能とした(表-1)。 おわりに今回の「デジタル写真管理情報基準」の改定においてはファイル形式による制限をなくすことにより、工事写真のレイヤ化を可能とした。 今後も同様にICTを活用した新たな技術の実装化が進み、工事における生産性向上や品質確保に寄与することを期待する。また、今後は画像データの活用に加え、映像データの活用や3次元点群データの活用、BIM/CIMとの連携により、より一層の建設現場における生産性革命が進むことを期待したい。 国土交通省 大臣官房 技術調査課

建設ITガイド 2021 BIM/CIM&建築BIMで実現する”建設DX”  |

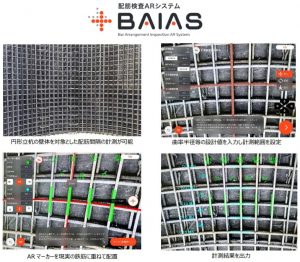

GRIFFY、配筋検査ARシステム「BAIASⓇ」 に新機能「円弧計測モード」を搭載

GRIFFY、配筋検査ARシステム「BAIASⓇ」 に新機能「円弧計測モード」を搭載