書籍版「建設ITガイド」に掲載した特集記事のバックナンバーです。

海外のCIM事情《その1》

|

2014年4月20日

大阪大学 大学院工学研究科

環境・エネルギー工学専攻 教授 矢吹 信喜

BIMからCIMと建築と土木

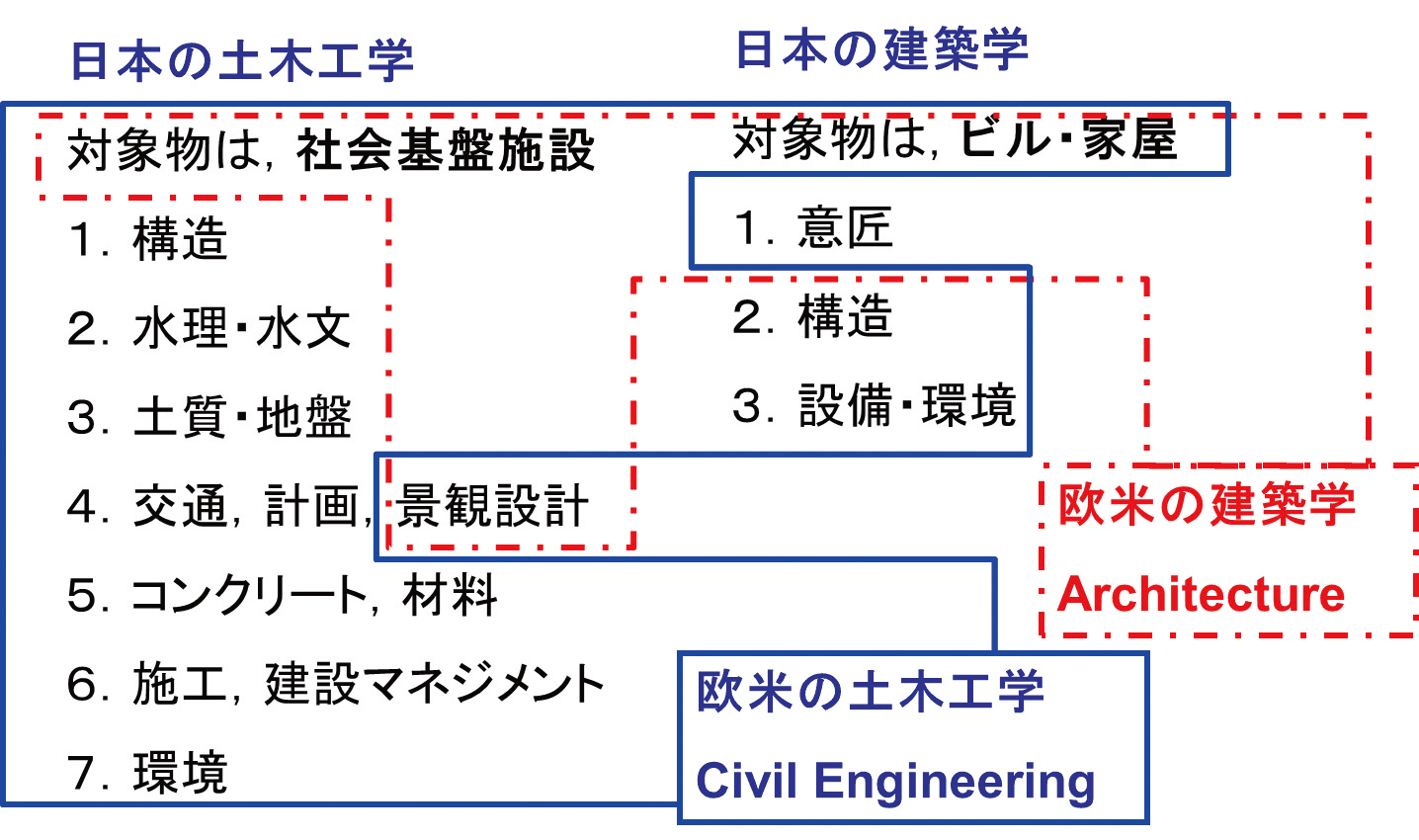

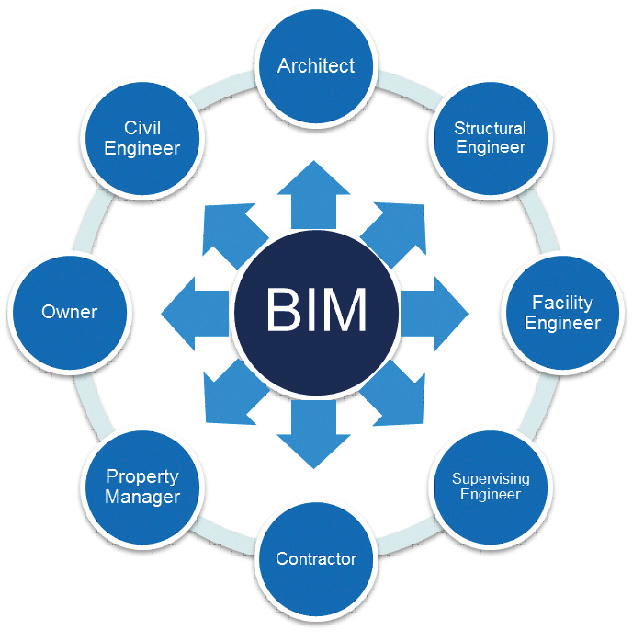

2005年頃から建築分野で世界的にBIM(Building Information Modeling)という言葉が広まり、先進各国で本格的にBIMの導入に取り組んでいる。わが国においても、国土交通省が2010年度からBIMの試行プロジェクトを開始した。一方、土木分野では、2012年度にBIMの土木版であるCIM(Construction Information Modeling)を国土交通省が提唱し、試行プロジェクトを全国で展開している。

アジアのCIM事情

スタンフォードでの構造工学の講義はビルディングの構造と基礎が多かったと前述したが、これは米国の建設事業の8割から8割5分くらいがビルや家屋などで、社会基盤施設の建設は少なかったことに由来する。最近は、オバマ大統領は社会インフラの建設は重要だと力説し、予算も割くようになったので増えているかもしれないが、およそ、先進国は社会インフラの建設はどこかで頭打ちになってしまう。一方、近年、経済発展が著しいアジアの国々では、社会基盤建設は国造りの上で重要であるから、CIM、すなわち「土木版BIM」にどう取り組んでいるかを知ることは価値があると考えらえる。以下、2012年8月に開催されたアジア建設IT円卓会議記念講演会(写真-1)における講演内容とその後の情報収集によって得られた情報を記す。 中国中国は、大規模な社会インフラ建設プロジェクトが数多くあり、今後も広大で未開発な内陸部の開発が済むまでかなり長い期間、建設投資は増え続け、経済をけん引すると予想される。これらの大規模建設プロジェクトを推進していく上で、新技術、イノベーションが要求され、国家技術進歩賞などを目標とするため、行政が企業に対して情報化やBIM推進を要求しているのが現状である。政府の力は非常に強いので、企業は採算度外視で3次元CADや3次元構造解析ソフトウェアの導入や利用を進めている。例えば、2007年に建設部(日本の国土交通省に相当)は、特級ゼネコンに対して、2010年までに、特級として要求される情報化水準を満足しなければ「特級」資質を剥奪すると通達し、264個のゼネコンが情報化を始め、金融危機で2年間延期になったが、ほぼ全て合格したという。 韓国韓国では国土海洋部(日本の国土交通省に相当)が2009年に国家BIMロードマップを制定したことから、建築分野においてBIM採用の気運が高くなった。同年に国家BIMガイドラインを、2010年に国家建築BIMガイドを策定した。調達庁では、短期、中期、長期にわたるBIM採用計画を立て、2012年には、調達庁が発注する約34億円(日本円に換算)を超えるターンキー契約(設計・施工一括)のプロジェクトにはBIMを適用させることが義務付けられ、2013年から全ての34億円以上のプロジェクトにBIM採用を指導し、2016年から建築、土木問わず、全ての調達庁発注プロジェクトはBIMを採用する、という計画になっている。 香港香港では、2007年に10大インフラストラクチャ・プロジェクトを開始した。これらには香港地域内の鉄道、高速道路や土地開発の他、中国との境界線上の橋梁や道路などが含まれている。特筆すべきなのは、香港では、こうした公共建設工事は、極めて大きな経済効果をもたらし、付加価値が高く、25万人の新たな雇用も生み出す効果もある、と政府が高らかに宣言していることである。日本のように、公共事業というと「無駄」、「箱モノを作っても経済や雇用に効果はない」、「コンクリートより人」などと言っている国とは大違いである。 台湾台湾でも、建築分野でBIMが盛んに採用されつつあるが、中国と異なり、政府はあまり熱心ではなく、むしろ民間会社と国立台湾大学などの産学が各々BIMセンターを2009年から2011年にかけて設立し、BIMを広めようと努力している。 シンガポールシンガポールの建設事情は、安全性が第一ということで、ビルディングの構造設計は、政府以外の認定された第三者的な検査技術者によって検定が実施されるとともに、構造設計基準を欧米の状況を見ながら常に最新式のものにしている。第二が生産性であり、BIMによる建設プロジェクトの統合化に官民挙げて取り組んでいる。BIMの戦略については、政府主導で進められ、BIM資金振興、トレーニングなどを展開している。2011年には、BIM 電子納品システムによる3次元モデルデータの政府への提出が始まっている。また、国立シンガポール大学土木環境工学科では、BIMのセミナーを学生に対して提供している。 建設ITガイド 2013 特集「建設イノベーション!3次元モデリングとBIM&CIM」  |

施工者から見たCIMの問題点と対応策《その4》

|

2014年4月12日

株式会社 大林組 技術研究所

主任技師 古屋 弘

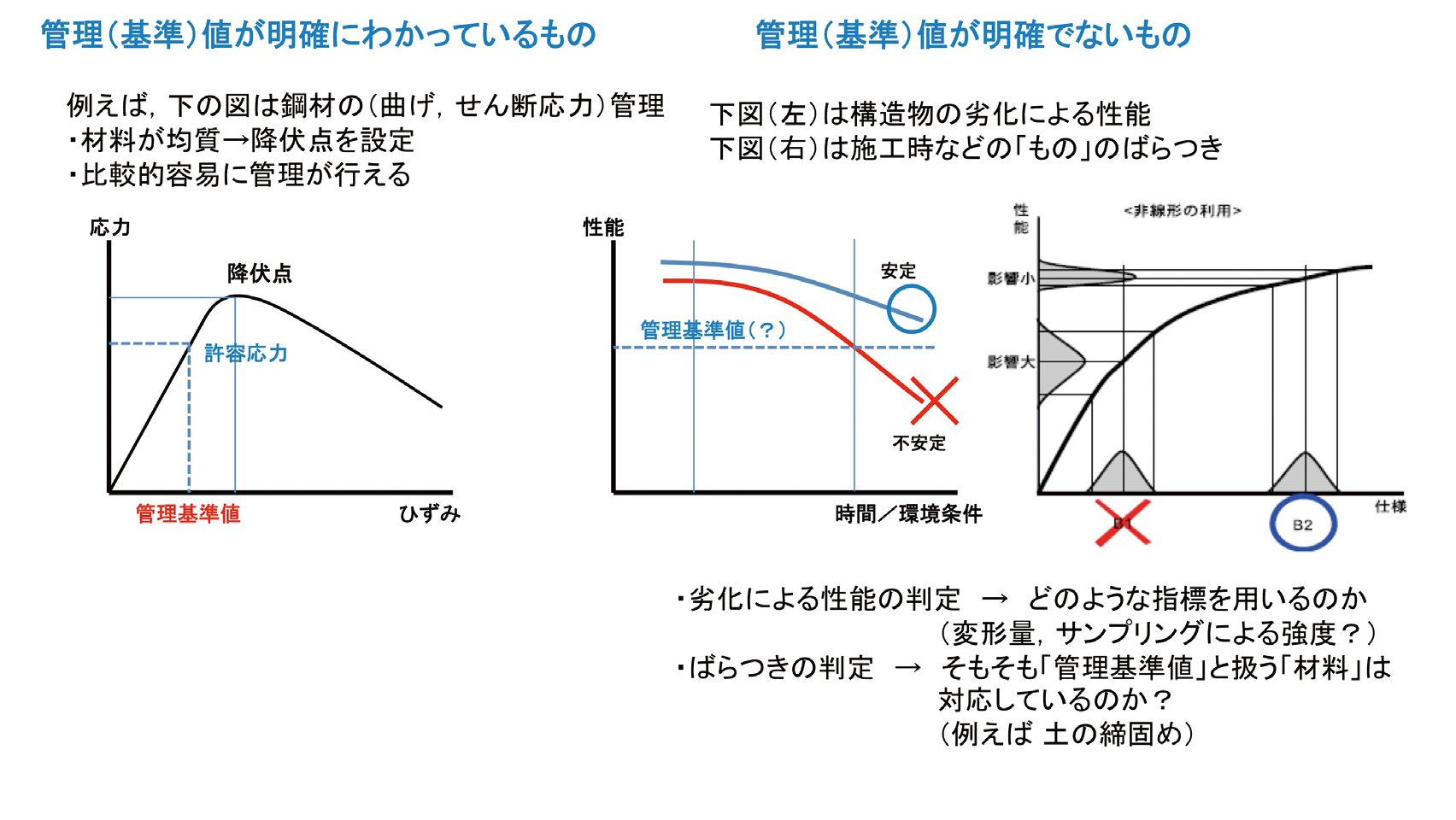

CIMの課題これまで述べたように、CIMは建設プロジェクトにおいて有効なツールであり、設計・施工に大きな変革をもたらすものである。 (1) CIMの概念の共有CIMに関しては数々の取り組みが2012年度より開始され、一部パイロット的な取り組みも始まりつつある。 (2) 品質管理への適用CIMは3次元データの活用や施工シミュレーション、「見える化」による施工ミスや手戻りの防止などに目を向けられがちであるが、ここでは、CIMを用いることによる施工の高度化のうち、品質管理への適用に関して考察する。 以上、CIMの適用に関する課題を施策面以外の点に関しまとめたが、本節の最後にCIMの活用における留意点を示す。 ●CIMのデータはできるだけ初期に構築しておくことと、施工中はデータの取得、改変のタイミングなどのルールを事前に検討しておく ●せっかく取得した情報を有効に活用するために、設計や計測データを現在以上に有効活用し、数々の情報の組み合わせによる評価も考える ●新しいデータ、データ取得方法と活用には、新しい解釈や新しい基準値の適用も検討する ●データの取捨選択も時には必要:必要なデータ、保存すべきデータを考える(BIMの運用でTB(テラバイト)クラスのデータとなってしまった事例もある) 終わりに建設分野における情報化施工は、CIMにより新たなステージに移行しつつある。 CIMは始まったばかりで課題は存在するものの、施工結果と計画値の定量的な評価、データ分析を多角的により多くのデータから行うことにより、新たな技術的見知の創出も期待される。 図-9には情報化施工の進展のイメージを示した。 計測管理だけでなくICTの活用の歯車が上手く回ってこそCIMへの昇華が達成される。 この時、われわれ技術者は、ICTの単なるユーザーになってはならない。 基本的なICTシステムのみならず工学的な分野のリテラシーの向上も常に心がけなければならない。 ICTに関しては、特にツール(PC、センサー等)や通信技術を中心に施工現場に急速に取り入れられるようになり、技術者にイノベーションをもたらしつつある。CIMも今後多くのアプリケーションやツールが提供されるであろう。 われわれはこれらの利点と考慮すべき点、および導入・運用コストなどを冷静に検討し、合理的な活用を考えていかねばならない。 施工者から見たCIMの問題点と対応策《その1》 施工者から見たCIMの問題点と対応策《その2》 施工者から見たCIMの問題点と対応策《その3》 施工者から見たCIMの問題点と対応策《その4》 【出典】 建設ITガイド 2013 特集「建設イノベーション!3次元モデリングとBIM&CIM」  |

施工者から見たCIMの問題点と対応策《その2》

|

株式会社 大林組 技術研究所

主任技師 古屋 弘

CIM導入のメリット情報化施工の導入は、前述のように労働者不足や技術継承のツールとしての役割の他、建設に携わる人々や利用者に対してさまざまなメリットを与えることが可能となる。 (1) 国民のメリットi) 確実で安心できる品質を提供する施工データが記録されることによって、完成後も必要に応じて構造物の施工品質を追跡することが可能となり、手抜き工事の防止や、瑕疵に対する責任の所在が明確化できる。 ii) 工期短縮例えば、建設機械の数値制御や施工情報の統合管理技術の導入によって、建設機械の作業効率が向上する他、目視が困難な夜間作業でも効率よく施工することが可能となる。 iii) CO2の発生量を抑制CIMの施工分野での実現にはICTは一つの必要条件であるが、ICTを用いることにより建設機械の作業効率が向上することで、施工量当たりの建設機械の稼働時間が短縮され、燃料消費量(CO2発生量)が低減できる。 (2) 工事発注者のメリットi) 出来形・品質の確認が容易情報化施工の導入により、出来形・品質に大きな影響を与える施工データや材料データを建設機械の稼働情報により人手を介さず連続的に把握し、施工者と共有することが可能となる。 ii) 施工精度の向上による設計のスリム化への期待従来の施工方法よりも精度の高い施工が実現することで、これまで設計で考慮されてきた施工のばらつきに対する安全率の見直し等による設計のスリム化につながる可能性がある。 iii) 効率的・効果的な管理を支援CIM導入の中で、最も期待される部分が、施工中のみならず維持管理へのデータ活用であろう。 iv) 迅速かつ柔軟な技術者判断を支援社会資本整備において、発注者として従来の技術や手法にとらわれない新たな技術を積極的に導入し、調査・設計、施工、維持管理の各段階で得られる情報を利用することで、迅速かつ柔軟な技術者判断を支援することができる。 (3) 施工企業等のメリット情報化施工技術は、施工会社、建設機械メーカー、測量機器メーカーなどの技術を組み合わせた複合技術であり、関連業界全般においてさまざまなメリットが考えられる。 i) 現場作業の効率化(工期短縮・省人化)を実現する現場の施工図面、さらに詳細地形データや3次元設計データを用いて、機材配置の確認や施工手順のシミュレーションを実施することによって、初期設計ミスの事前修正や施工手順の確認が可能となり、現場作業を効率的に行うことができる。 ii) 熟練者不足にも対応可能CIMの現場実現におけるICTの活用は、マシンコントロールやマシンガイダンスを導入することによって、オペレータの熟練度に大きく依存しない施工速度や出来形・品質、施工の安全性が確保できる。 iii) 工事現場の安全性が向上する検測の省力化は、施工機械との接触事故の危険性が高い区域内に検測作業員が侵入するリスクを低減する。 iv) 省エネルギーの実現CO2の発生量の抑制を達成することと同時に、CIMの活用は、現場の施工効率の向上につながり、その結果、無駄な重機の運転や施工時の仮設電力の適正な使用も実現可能であり、省エネルギーに寄与する。 v) 建設現場のイメージが変わるいわゆる3K(キツイ、キタナイ、キケン)のイメージでとらえられがちな工事現場が、CIMを駆使した先進的な生産現場へと転換し、高効率、高品質かつ安全な生産活動を実現することで、他産業と比べて良好とは言えない建設現場の作業環境が改善され、建設産業が若年就業者にとって魅力のある産業へと転換していくことも期待できる。 vi) 技術競争力の強化CIMを用いた情報化施工は、時間的制約が厳しい工事においても所定の出来形・品質を実現できる可能性が大きくなり、技術競争力を強化するための手段として有効である。 vii) 高付加価値の商品市場を拡大する可能性ICT、CIMの普及に伴い、建設機械メーカーや測量機器メーカーにおいては、付加価値の高い情報化施工機器の市場の拡大が期待できる。 建設ITガイド 2013 特集「建設イノベーション!3次元モデリングとBIM&CIM」  |

施工者から見たCIMの問題点と対応策《その1》

|

株式会社 大林組 技術研究所

主任技師 古屋 弘

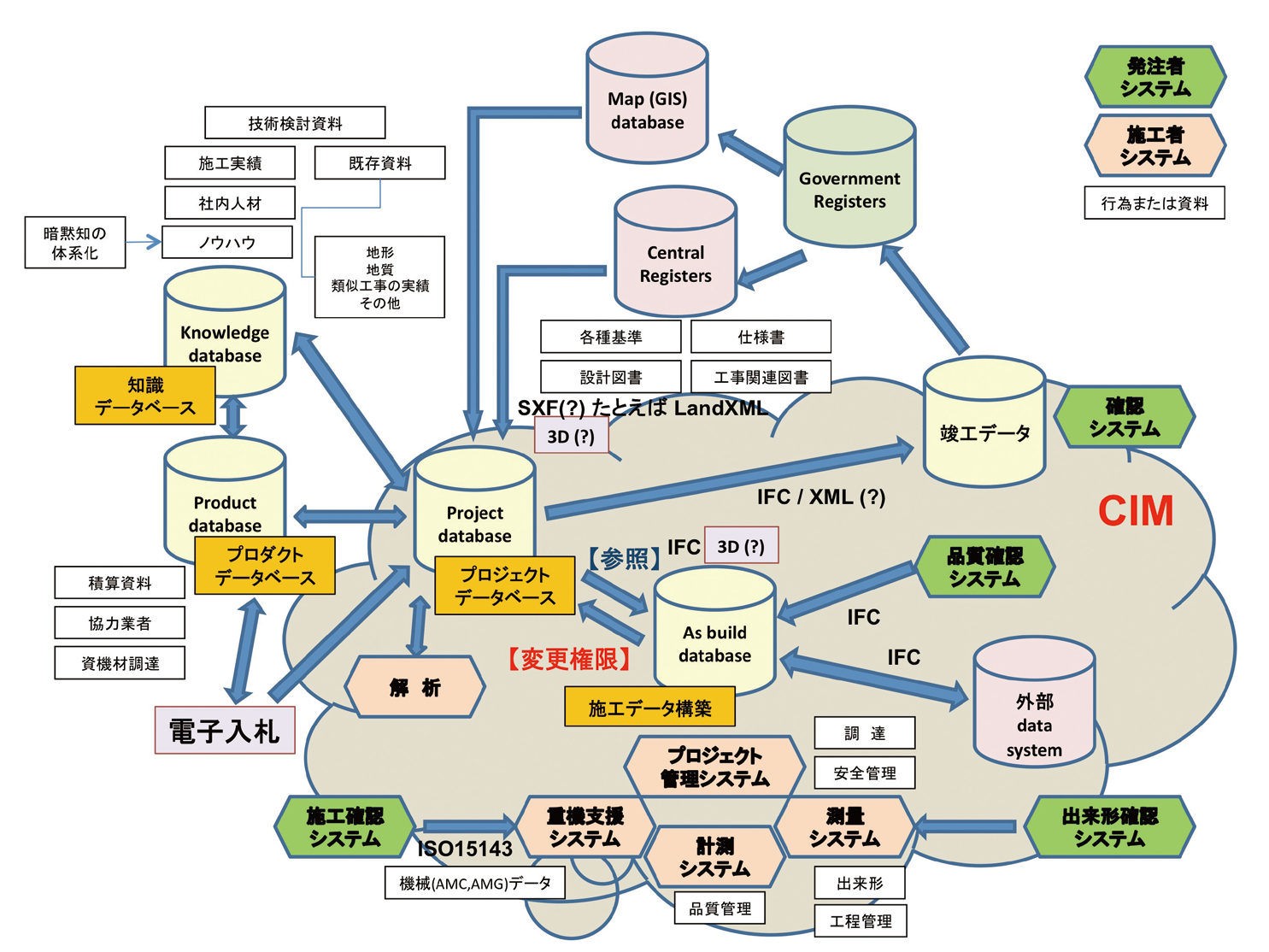

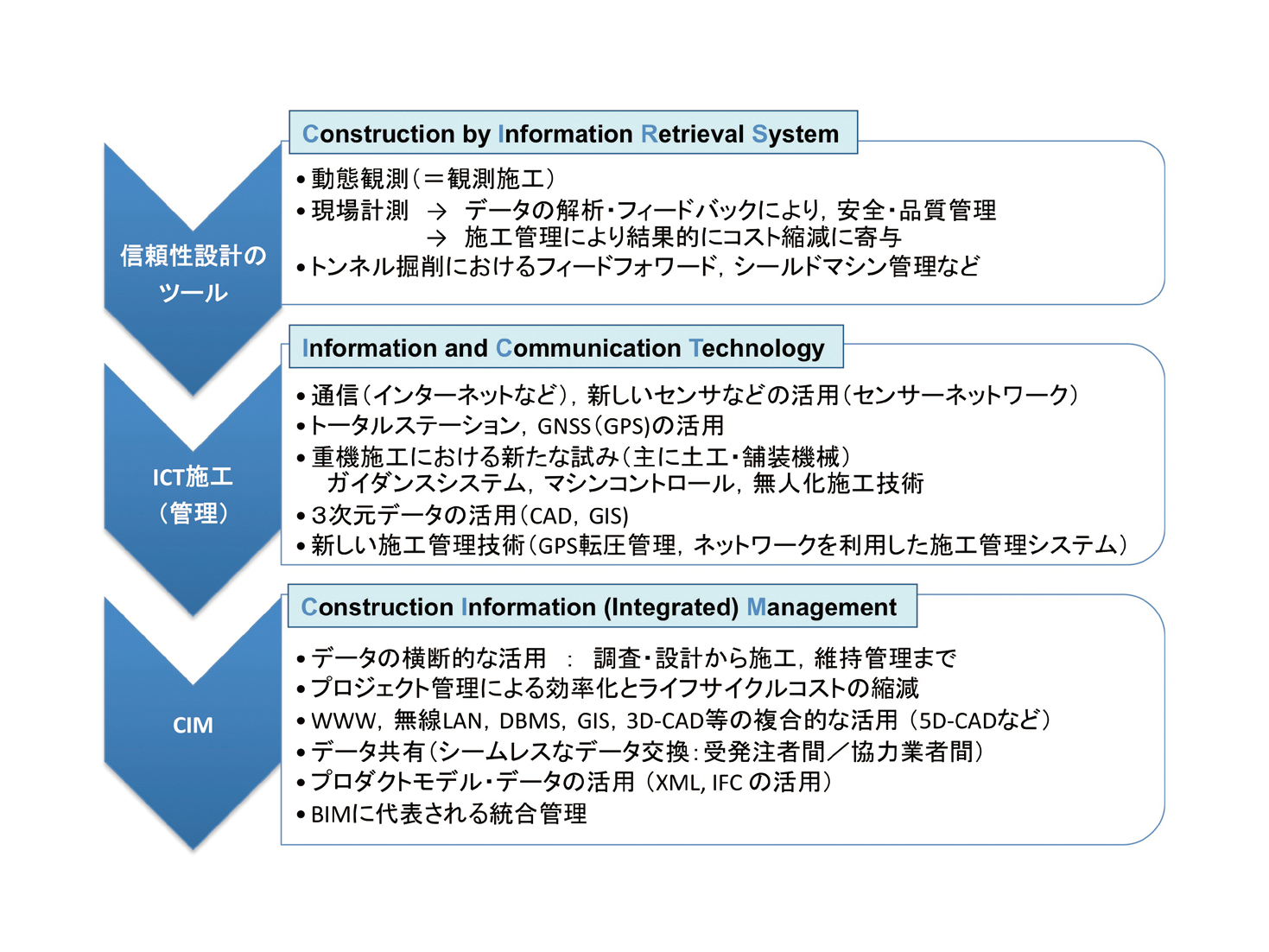

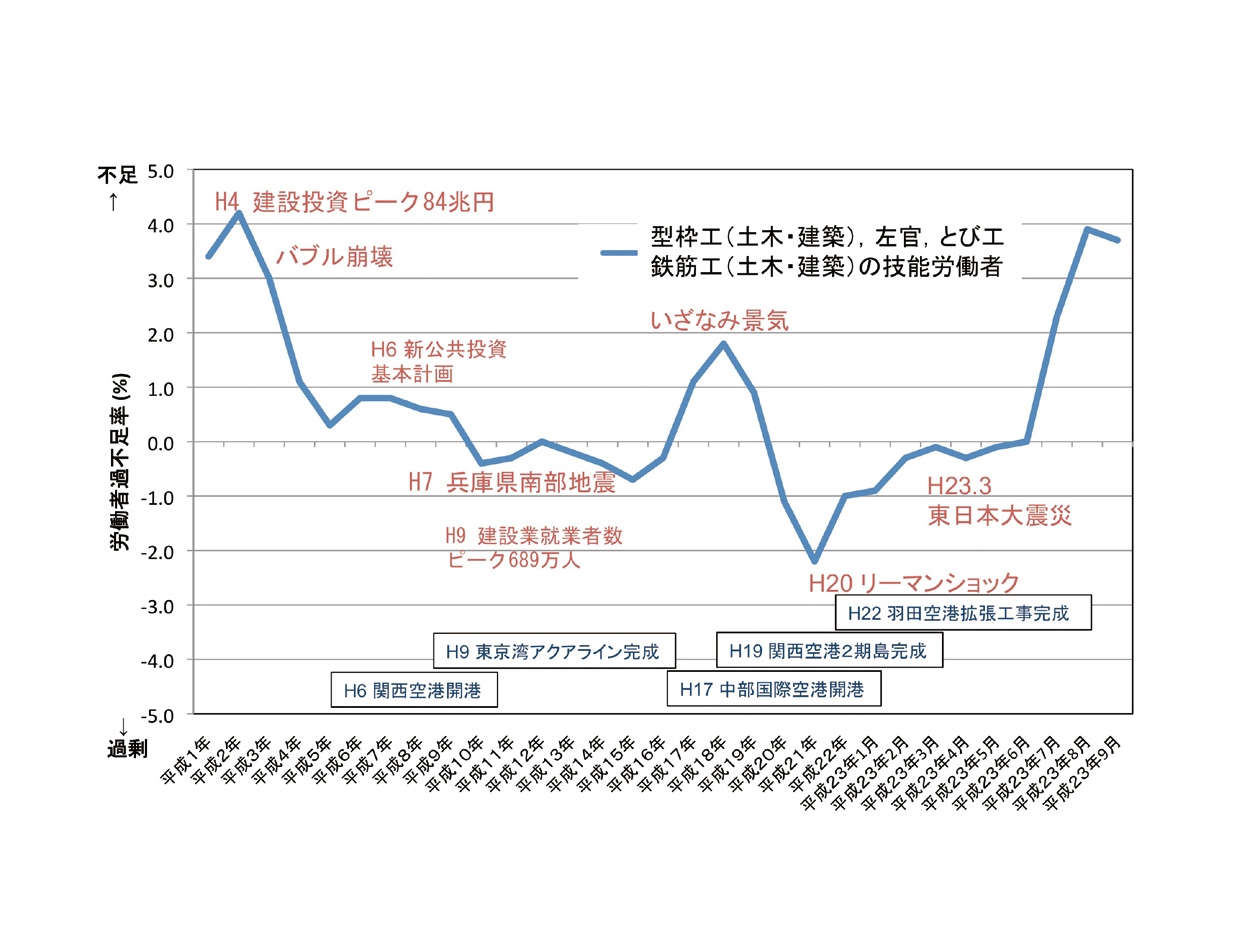

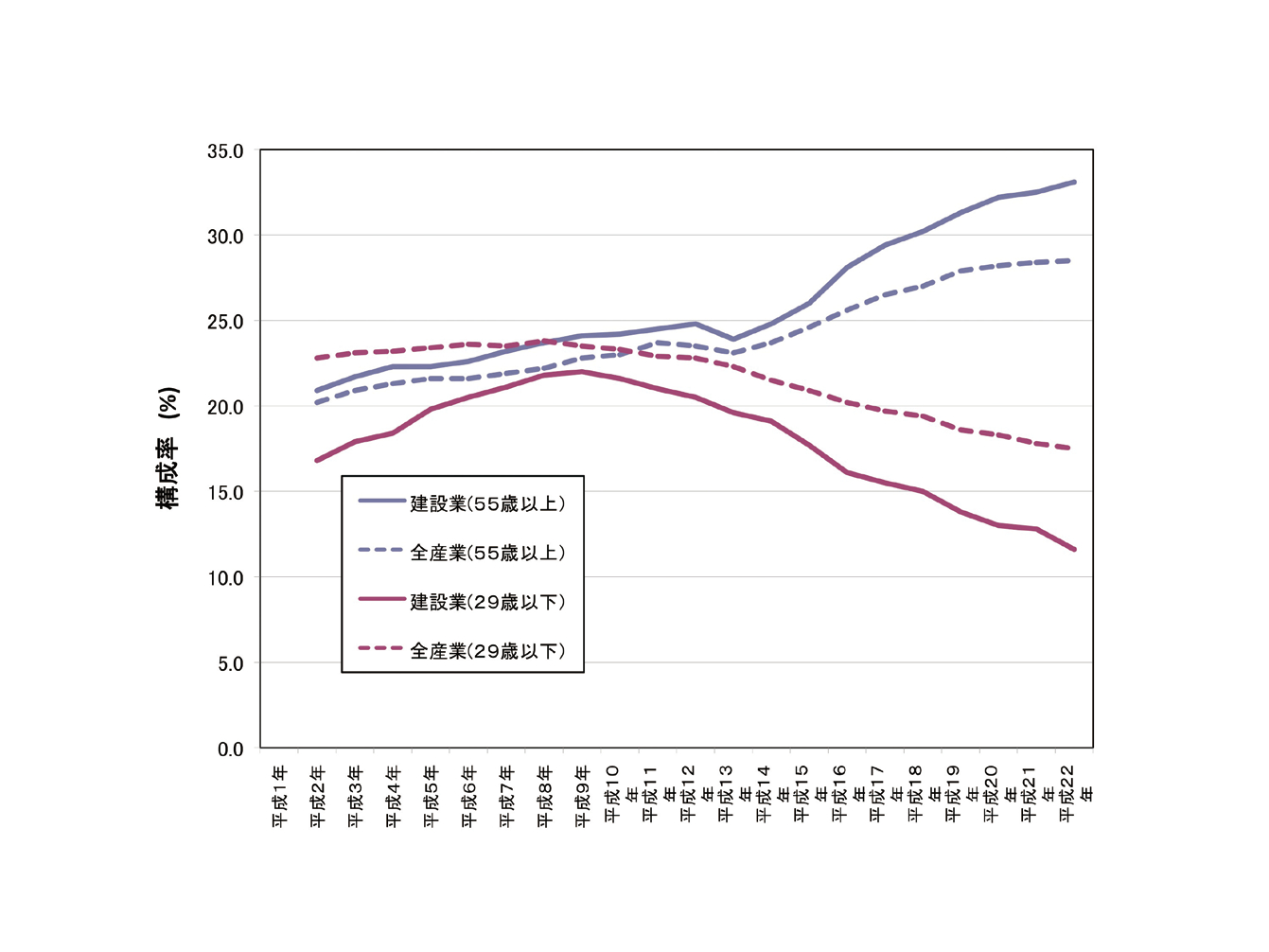

はじめに日本社会は成熟期を迎え、社会インフラは建設一辺倒からメンテナンス・リニューアルに関しても考える時期となりつつある。 情報化施工の変遷近年では、情報化施工とICTは同義語のように認識されているが、情報化施工の概念は図-1のように分類される。 そもそも、建設分野における情報化施工とは、設計(未確定の条件をモデル化した予測値)と施工とのギャップを埋め、施工の合理性を追求することにより、経済的で安全な施工を行うことを目的としたもので、従来から観測施工(Construction by Information Retrieval System)とも呼ばれているものである。 この情報化施工は施工管理において、依然として重要な概念であり、施工中の計測データから得られる情報を基に、現状解析・逆解析から施工現場の当初の情報の不確実性を徐々に減少させ、予測解析を経て施工を安全に行い、結果的に合理的な施工を行うことを目的としている。 この情報化施工は、多くの施工現場で重要な意味を持ち実施されているが、さらに近年では「新しい情報化施工」が進展しつつある。 その代表が、屋外の測量におけるGPSに代表される高性能な計測装置や高機能なセンサの利用と、ネットワークの活用、さらにそれらを利用した施工管理システムの進化から、いわゆる「ICT施工」技術と呼ばれるようになった技術の適用である。 このICTの活用は、調査や維持管理におけるツールとしても有効に活用され、プロジェクトの合理化に寄与するとともにLCC(Life Cycle Cost)の低減にも寄与する可能性を秘めている。 (参考文献>古屋弘:近年の施工管理の中での情報化施工、地盤工学会誌Vol.58 No.1 pp24-25(2010.1)) さらにICTの活用は、施工の効率化・高精度化のみならず、設計データを基に施工時における受発注者間/施工業者間のデータ共有、およびCALS/ECの概念を取り入れた「建設工事の企画設計から施工管理全般に適用しようとする試み」にまで広がり、3次元モデルの活用とともに、建設のプロセスの中だけではなく、構造物の維持管理やアセットマネージメントにも活用が期待されている。 これらは、建築におけるBIM(Building Information Modeling)の活用と同様な考え方であるが、土木におけるプロダクトモデルの活用として、近年ではCIM(Construction InformationModeling)のような概念で、新たな情報化施工の方向性が示されている。 (参考文献>佐藤直良:BIMからCIMへ―建設生産システムのイノベーションに向けて―、2011年度公共調達シンポジウム(2011.11)) いずれの意味での情報化施工においても、計測等で得られたデータの有効活用が根底にあり、ICTは建設プロジェクトで利用したり、発生する多くの情報を合理的かつ迅速に処理するツールとして機能し、その重要性はますます高まり、活用範囲も広がりつつある。 さらに、このICTをベースにしたCIMは、建設に変革をもたらすものと期待される。 建設業就労者の動向ICTの活用に関する技術の方向や、CIMの課題、およびそれがもたらす効果に関しては後述するが、その前に建設業の抱える課題の一端を就労者の推移という観点からここに示す。 図-2は国土交通省「建設労働需給調査結果」に2011年の月次状況、および関連する社会情勢の一部を追記したものであり、図-3は総務省「労働力調査」から他産業と建設業の就労者の年齢構成を示したものである。 建設業の活況は景気に左右される部分は他産業と同様であるが、公共投資に大きく影響を受ける点は他産業との相違点である。 図-2において、バブル崩壊後はいざなみ景気の期間を除き、建設業労働者の需給は安定からやや過剰状態であったが、2011年3月の東日本大震災以降、労働者の不足傾向が顕著になりつつある。 このような情勢の中、図-3に示すように建設業の就労者の高齢化と若年労働者の不足傾向は、他産業に比較して悪化しており、震災復興に関わる建設需要の他、今後対応を迫られる国内の社会インフラの老朽化に伴う補修やリニューアルに対しての需要に答えられなくなる懸念もある。 さらに、若年層の建設産業就労者の低下は、次世代への技術継承の観点からも憂慮すべき事態である。 建設投資が図-2に示すように1992年にピークの84兆円であったものが、2013年には前年並みの約44兆円(予想)となり、建設投資の対GDP比率17.4%から9.5%に低下している。 このような社会情勢の中で、少なくとも就労者問題解決には、産業構造の改革や就労環境の改善を実施するなどの抜本的解決も必要であることは間違いない。 それらに加えて、他産業に比較して生産性の悪いとされる建設業を、ICTを活用することにより効率化し、構造物の情報のみならずノウハウや「業・技」のような暗黙知を情報化し、次世代に継承することは、ICTの活用をベースにしたCIMの使命であると考える。 施工者から見たCIMの問題点と対応策《その1》 施工者から見たCIMの問題点と対応策《その2》 施工者から見たCIMの問題点と対応策《その3》 施工者から見たCIMの問題点と対応策《その4》 【出典】 建設ITガイド 2013 特集「建設イノベーション!3次元モデリングとBIM&CIM」  |