書籍版「建設ITガイド」に掲載した特集記事のバックナンバーです。

BIMデータを活用した建築確認申請について

|

2021年9月27日

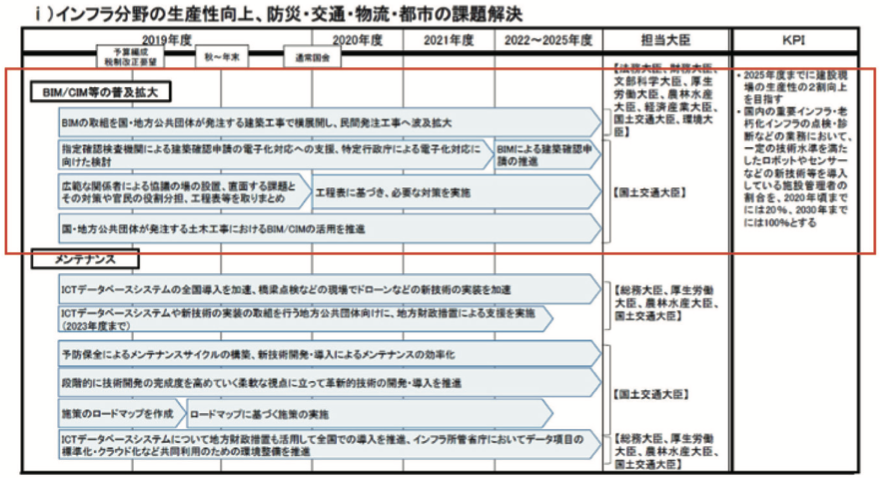

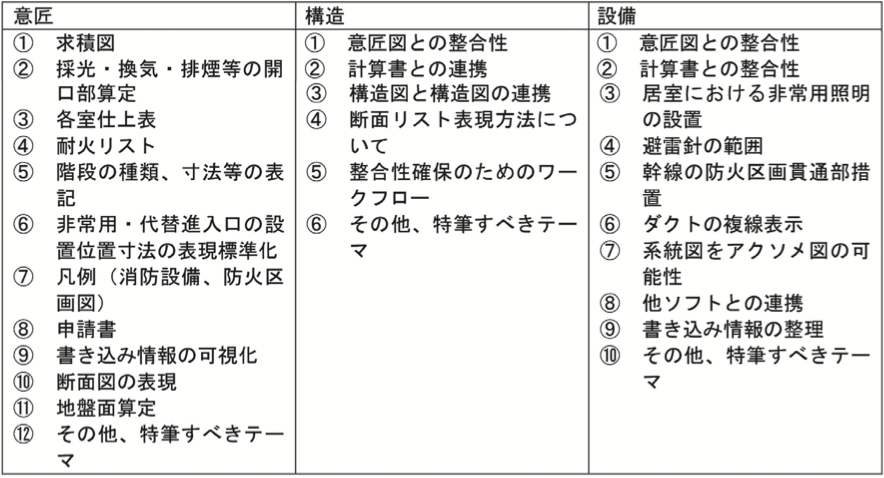

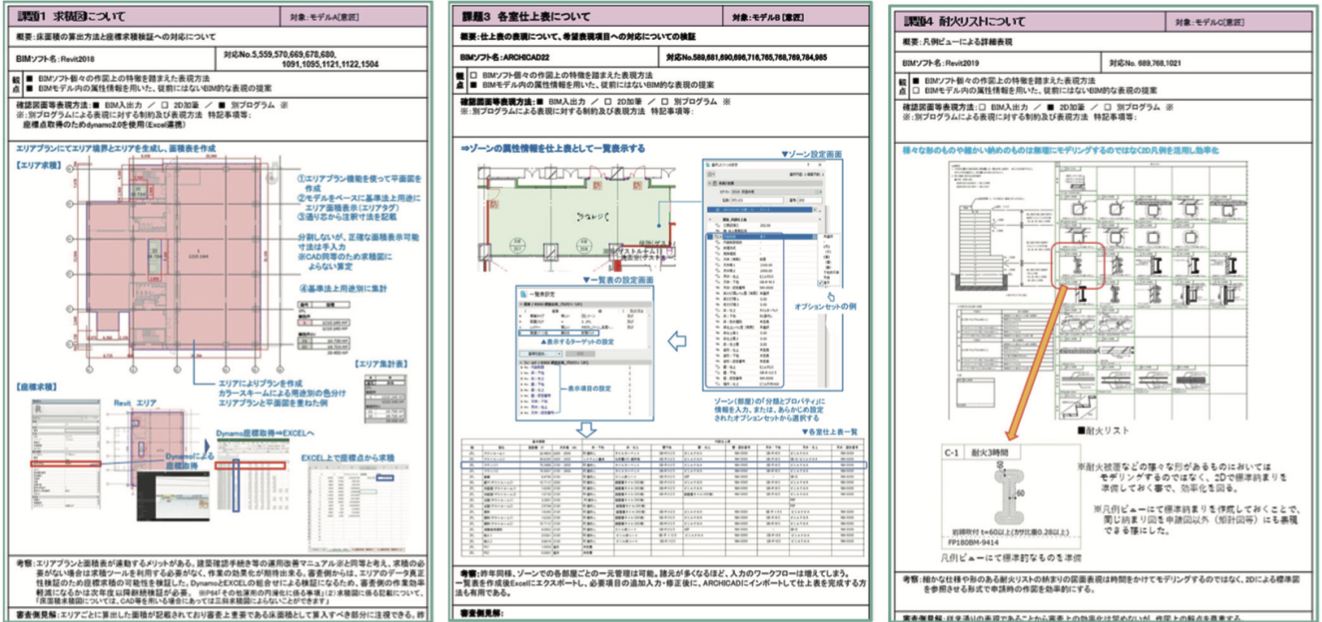

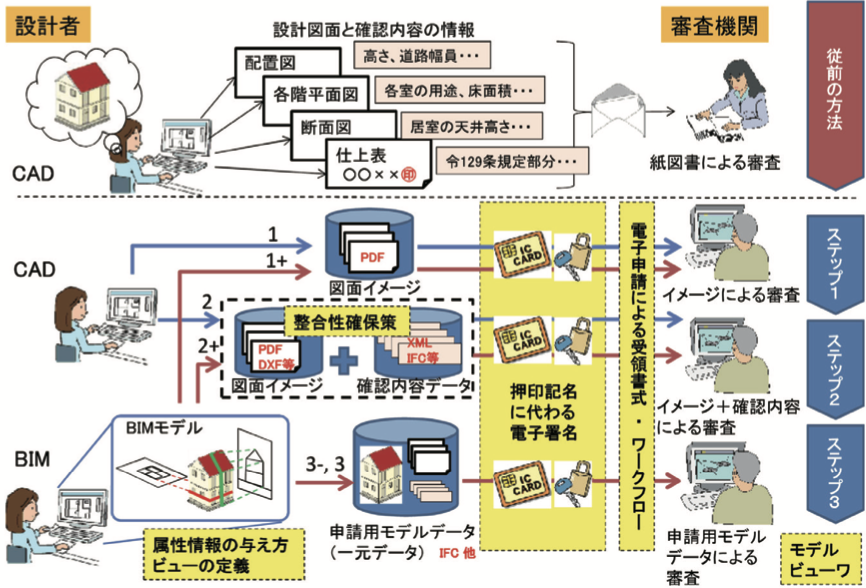

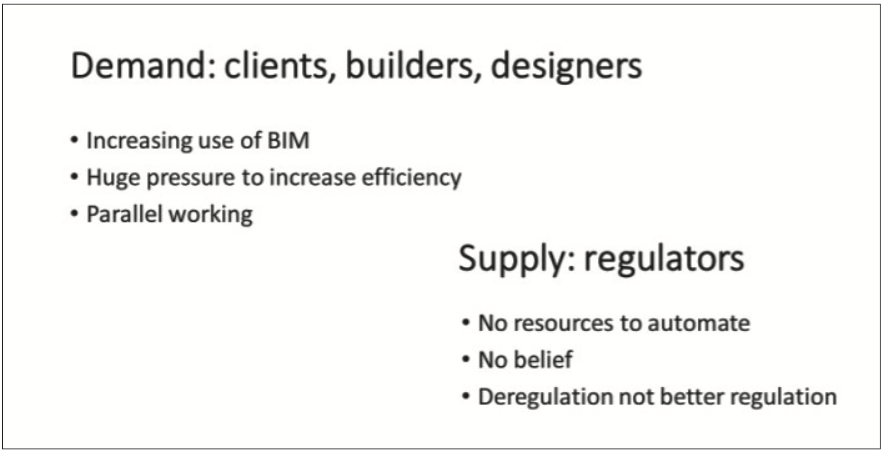

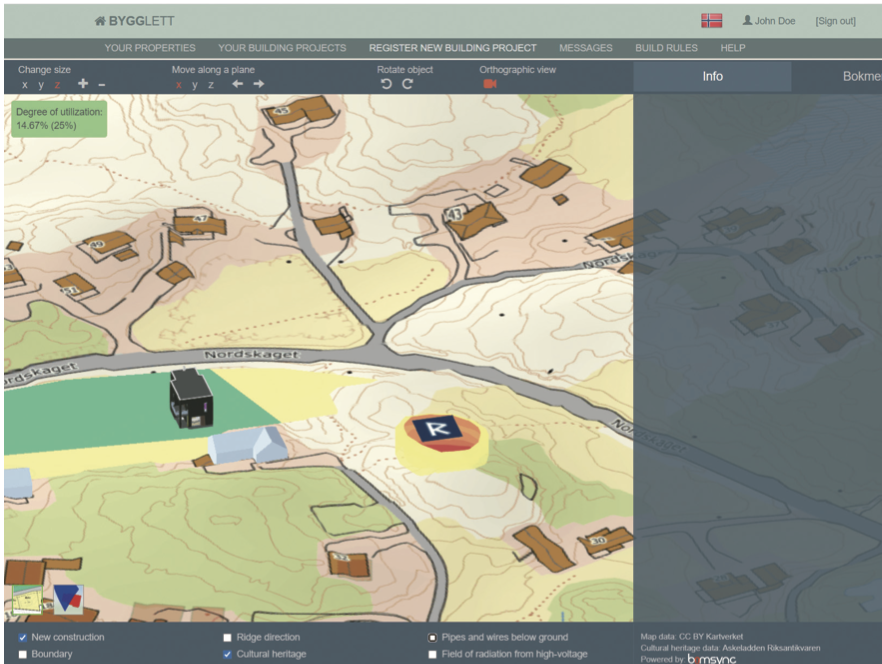

はじめに2016年度の政府成長戦略でi-constructionが掲げられ、主に公共土木建築の中でBIM/CIMの推進が進められてきた。その後、2018年度にはデータ駆動型社会、Society 5.0の施策が示され、民間公共問わず建築分野のBIM推進が位置付けられたことを受け、2019年4月、建築BIM推進会議がこの目標を達成するために設置された。また、2019年6月に閣議決定された、成長戦略実行計画の中の「令和元年度革新的事業活動に関する実行計画」では、図-1に示すように、建築確認審査に対しても、2022~2025年度に「BIMによる建築確認申請の推進」が位置付けられ、BIMによる建築確認の実現が必須となった。このようなBIM推進に対応する施策が続々と打ち出される中、あらためてBIMデータを活用した建築確認申請の開発の現状と展望について説明したい。 成長戦略におけるロードマップとその対応建築確認におけるBIMの活用は、日本建築行政会議指定機関委員会を事務局とする「建築確認におけるBIM活用推進協議会」(以下、協議会)で検討が進められており、建築BIM推進会議における「BIMを活用した建築確認検査の実施検討部会(部会3)」に位置付いている。 確認審査におけるBIMデータの活用しかし、Step1+は、BIMによる設計環境下で、効率的に作成された、従前の申請図書を審査者が審査することを示しており、在来審査のBIM対応の水準にとどまると言える。2019年度の協議会の検証においても、確認の試審査は、BIMソフトウエアから出図した図書イメージであり、審査者としては、申請者側が「BIMならでは」の作図をしていることについて意識していないため、分かりやすい図書の表現をしている設計者側の意図が十分伝わっていないという指摘がなされている。言い換えれば、図書の生成元となる、BIMデータから出図されているという背景の理解の不足が、設計側の図書表現の意図の理解の支障となっているということである。 BIMデータの活用に向けた課題まず、現行の建築確認審査においては、設計者が建築基準法施行規則に従って表現した明示すべき事項を図に表現し、その表現を基に、審査者側は、規則により申請者が審査項目の内容について明示した事項について、審査者側はその内容について確認処分を行うものであるのに対し、BIMデータによる審査の場合は、明示すべき事項が容易に確認することができず、BIMデータから審査者が審査項目に当たるデータを能動的に検索して、その内容の確認処分をすることとなる。つまり、BIMデータによる審査の場合に、申請者側の明示義務を果たすこととなるかという懸念である。これについては、私見ではあるが、BIMモデル閲覧における明示すべき事項の要件と、当該事項の有無や内容の確認にかかる確認処分行為の業務方法について規定を定め、コンセンサスを得ることで対応しうるのではないかと考えている。 建築確認BIMデータの活用の将来確認審査時にBIMデータを受領して建築確認を行った場合、提出されたBIMデータは正本としての位置付けとなると考えられ、着工後の中間工程検査、完了時検査において、正本としてのデータに対して検査が行われることが考えられる。例えばStep3のような、BIMデータのみで確認がされている場合、確認済みのBIMデータに対して施工の結果を検査することになるということである。その場合、確認済みBIMデータと遠隔臨場技術と組み合わせたリモート検査の実現など、withコロナ時代に対応する新しい検査の方法の開発も近い将来に開発されるかもしれない。 図表出典、参考資料等 1)令和元年度革新的事業活動に関する実行計画(令和元年6月21日閣議決定)、p36 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/ps2019.pdf 2)建築確認におけるBIM活用推進協議会HP https://www.kakunin-bim.org/ 3)武藤正樹:「BIMと建築確認検査業務への応用」、 えぴすとら73号、 2016.4、建築研究所 https://www.kenken.go.jp/japanese/contents/publications/epistura/pdf/73.pdf 4)Ma s aki MUTO: e-submissioncommon guidelines for introduce BIM to building process、 Fig.10 Difference in consciousness of BIM between applicant and regulators、 p12、 buildingSMART International Technical Report No. RR-2020-1015-TR、 2020.10 https://www.buildingsmart.org/standards/bsi-standards/standards-library/#reports 5)https://bygglett.catenda.com/ 国立研究開発法人建築研究所 上席研究員 武藤 正樹

建設ITガイド 2021 BIM/CIM&建築BIMで実現する”建設DX”  |

いまさら聞けない BIM/CIMの始め方

|

2021年9月13日

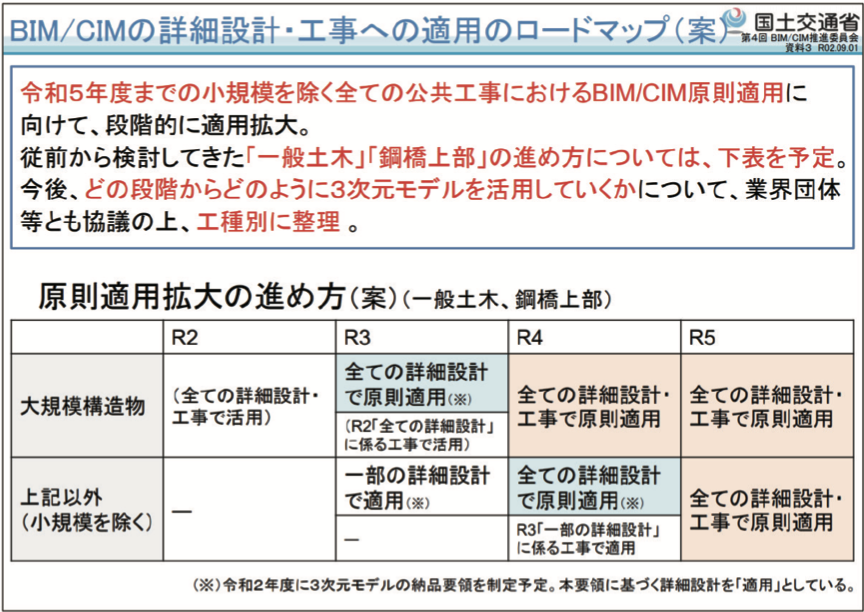

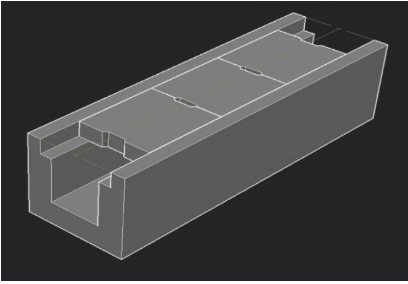

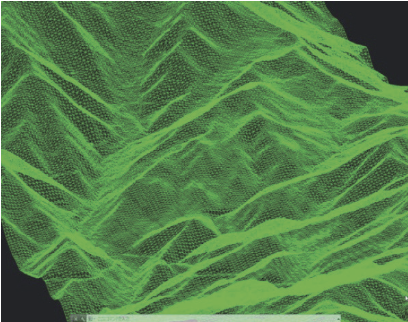

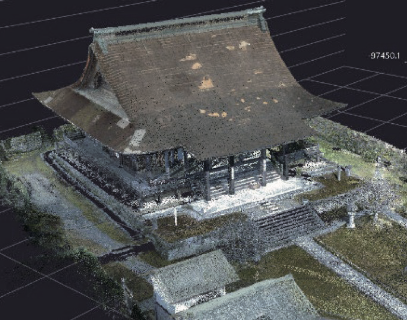

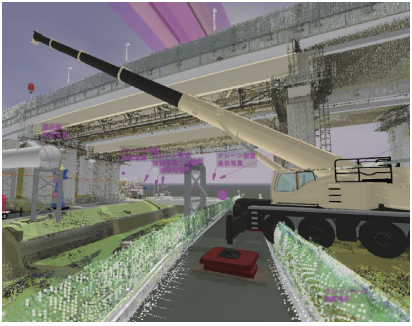

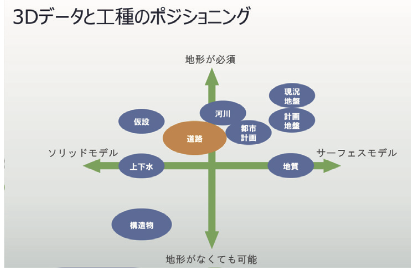

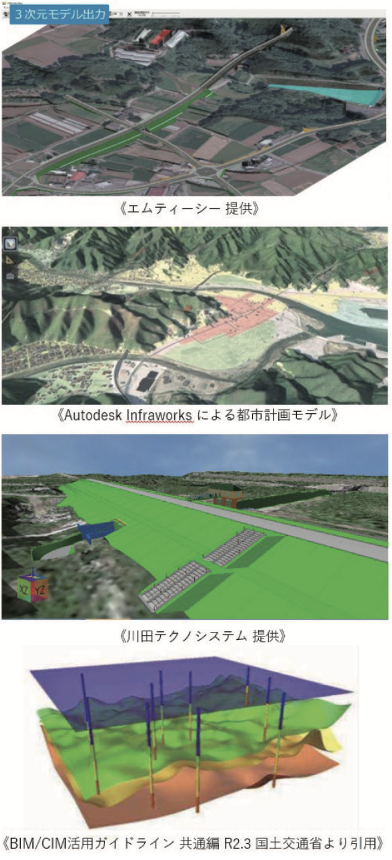

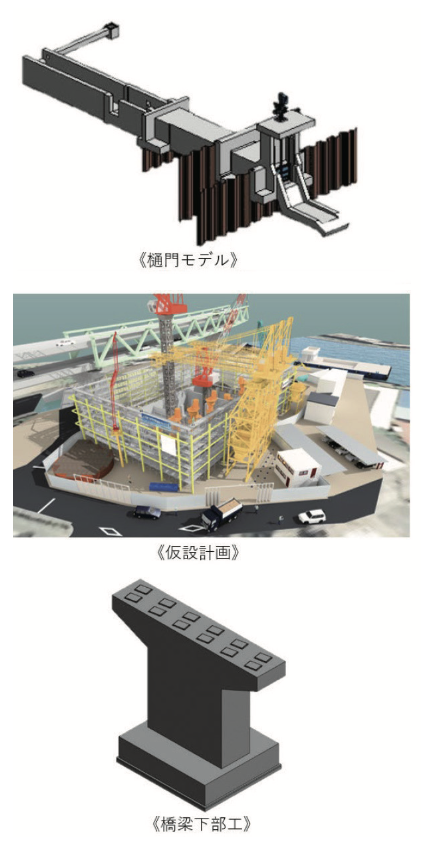

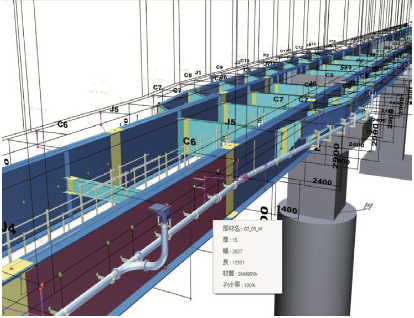

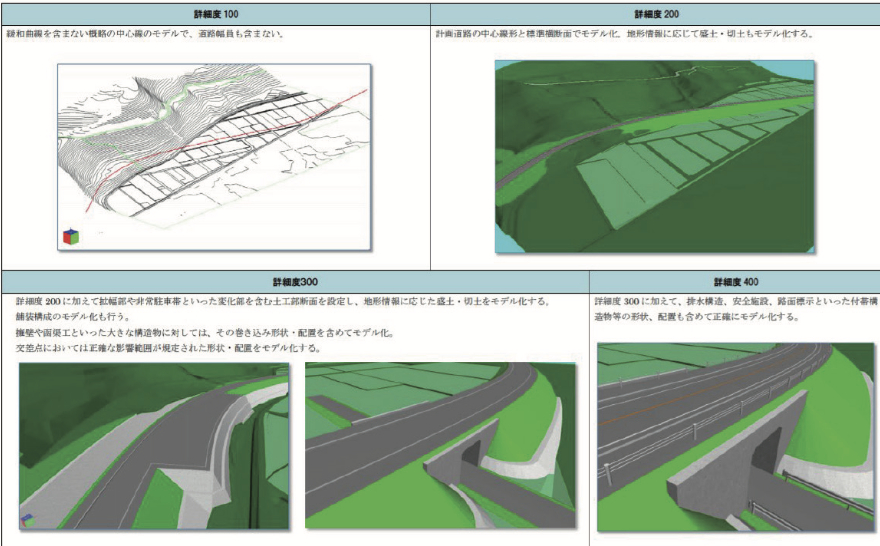

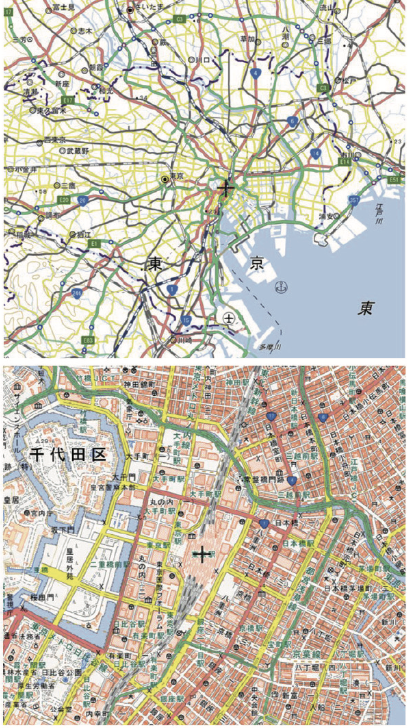

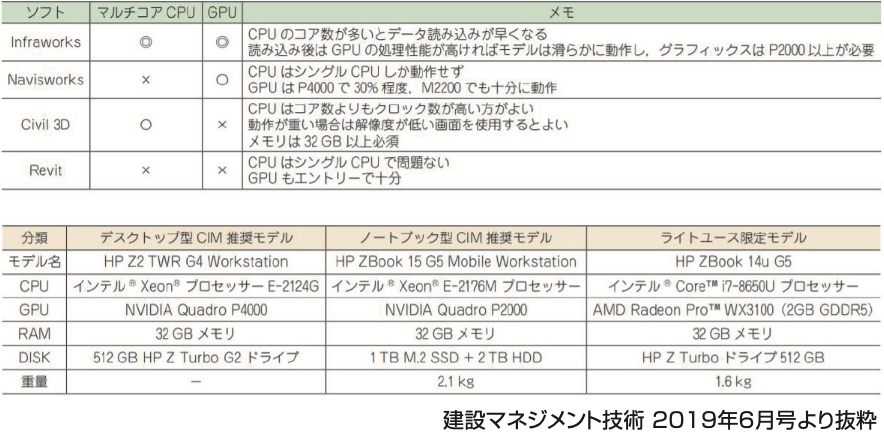

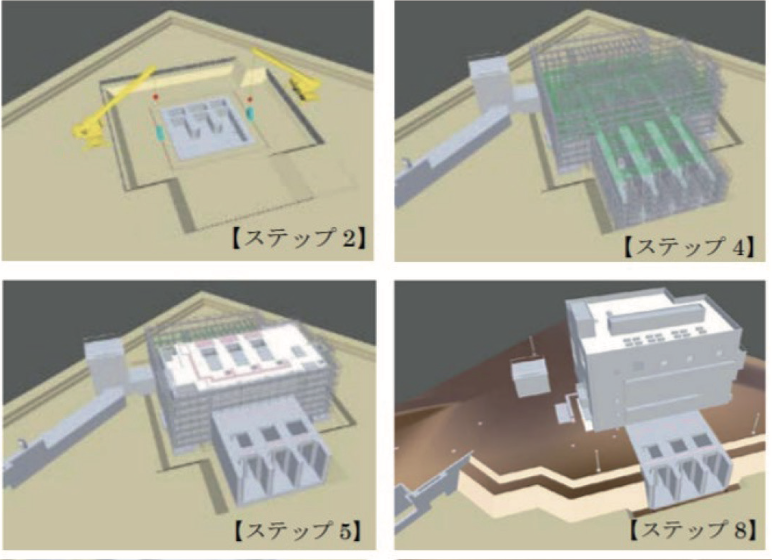

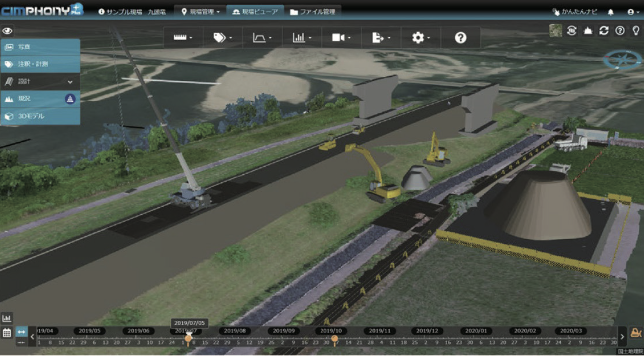

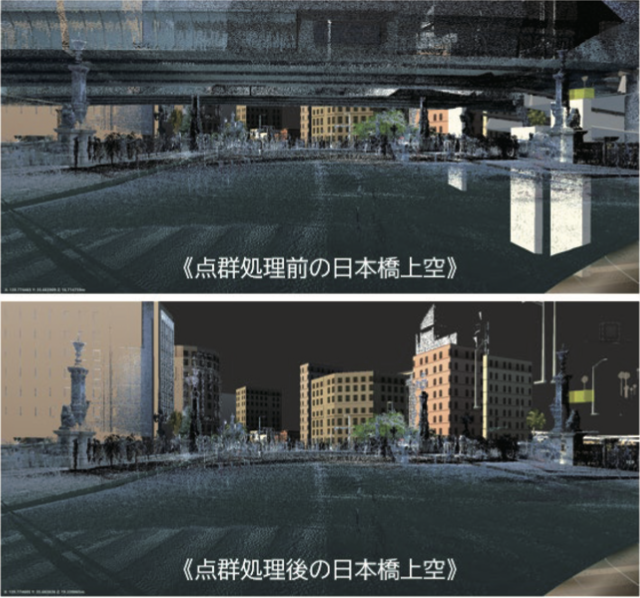

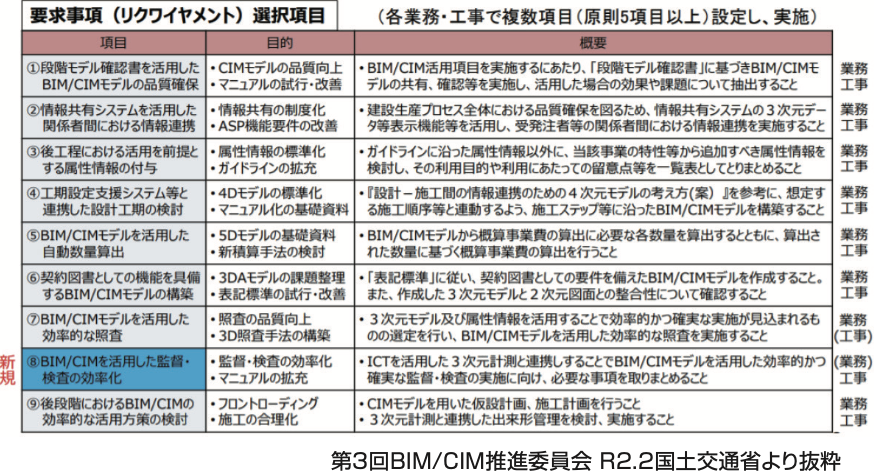

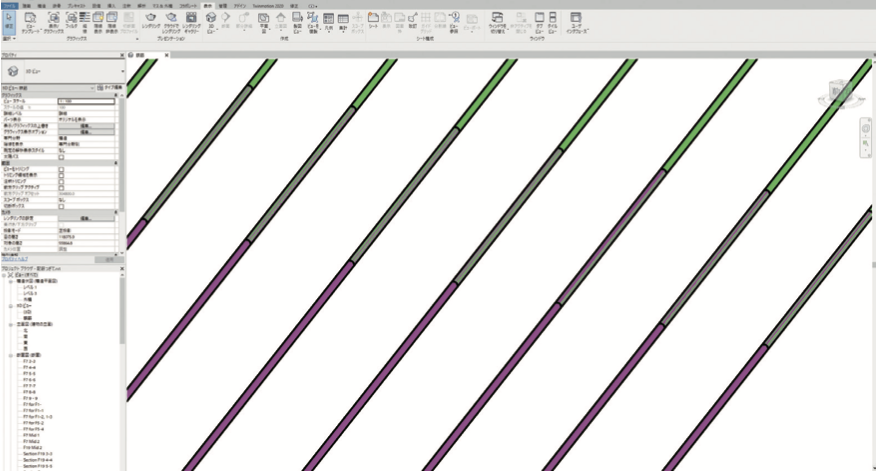

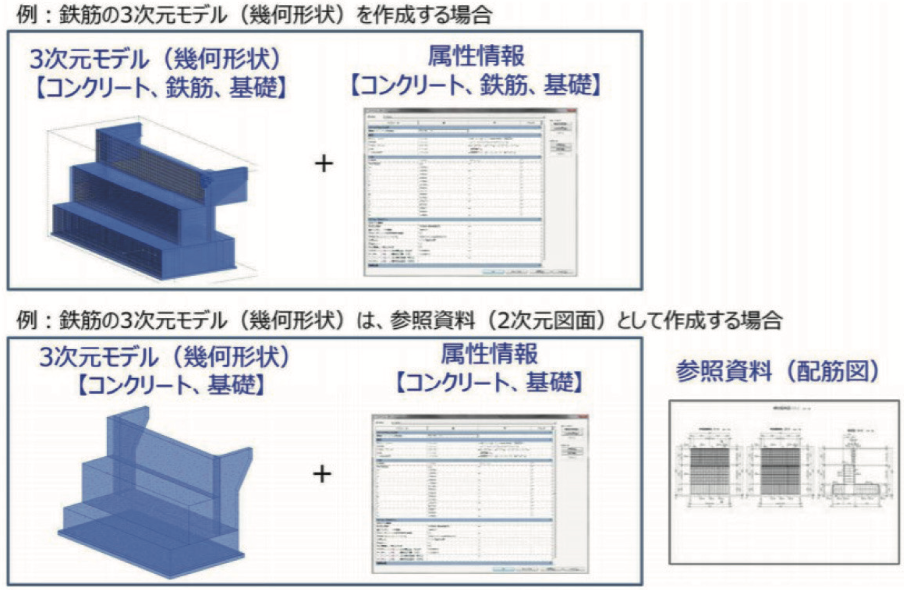

BIM/CIMの状況周知の通り、国土交通省は令和2年9月の第4回BIM/CIM推進委員会にて、「令和5年度(2023年度)までに小規模を除く全ての詳細設計・工事においBIM/CIMを原則適用」という方針を示しました。 弊社もCIMという言葉が出てきた平成24年度あたりの時点では、取組順序も分からず、何が正解かも分からずやってきましたが、さまざまな経験から得たものがあり、今回ここにこれから取り組む際に知っておくべきことを紹介したいと思います。 まずは3次元データの特徴を把握するBIM/CIMを始めようとすると、すぐにどのソフトを選定すれば良いかとか、後述するリクワイヤメントを満たすには、どうすれば良いかと考えがちですが、ソフトを買えばできる訳でもなく、単に3次元化するだけでは、自分たちの生産性向上は図ることはできません。 点群データは、集合体で見ると地形や建物が3次元に見えますが、1点につきXYZの座標を持つデータです。 これら3種類のデータは、複合的に利用しても単体で利用してもBIM/CIM活用をしているといえます。ただし、どの工種にも使えるわけではないということに加え、異なる特性のデータなので、扱うソフトウエアが異なるということに、気付いていただきたいのです。 工種によるデータの違いとソフトウエア選定2次元CADもソフトウエアによって特徴がありますが、3次元は次元が増えた分、当然ながら倍以上のソフトウエアの種類や特徴があります。 上図のようにサーフェスとソリッド、地形を含む工種と単体で成り立つ構造物で分類すると、多種多様なのが分かります。 ここで重要なのは、BIM/CIM対応するためには、数種の3DCADを利用しなければならないことです。 詳細度によるデータの違い工種により作成するデータやソフトウエアが異なることを理解しただけでは不十分です。 例えば、道路工事の場合、L型街渠を1本ずつ作る必要があるでしょうか?そこまではほとんどすることはないので、大げさな話ですが、LODを詳細にすると当然作業時間も膨大になるということです。 詳細度は下図のように定義されていて、BIM/CIMをどのシーンでどのように活用し、どのような効果が得られるのかによってLODを決めてやっていくことも重要なポイントだと思います。3次元から少し離れた話になりますが、地図情報においてこの詳細度について考えてみてください。 つまりエリアが広範囲の場合は街区道路があっても見えないため、詳細度を下げ、エリアが狭い場合は詳細な情報が必要なため、詳細度が高くなっています。 2次元CADの使い方と異なる点現在は3次元での設計までは実現できていないことが多く、設計された2次元図面から3次元モデルを作成することがほとんどです。 必要なハードの環境BIM/CIMに取り組む際によく聞かれる項目の一つがPC環境です。そしていつも回答することは、作成する3次元データによって異なるということです。点群を扱う際や3次元モデル作成の範囲が広ければ、情報量が多いため相当なスペックが求められます。単体の構造物で配筋などが入らないLODが低いデータであれば、それほど高スペックでなくても良いこともあります。全員のPCを高スペックにするのではなく、作成するモデルによってPCを使い分けるのも手です。 人材育成土木業界では今まで3次元に取り組んでいませんでしたので、BIM/CIM作成ができる人材はほとんどいないのが実情です。他の業界(建築や機械業界)でモデリングできる人を探す方法もありますが、構造物のモデリングはすぐにできるようになる一方、サーフェスモデルは土木の図面を読み取る力が必要なので、特に時間がかかります。メーカー各社の研修を積極的に受講することをお勧めします。 事例 要求事項(リクワイヤメント)についてBIM/CIM活用の実施方針として、要求事項(リクワイヤメント)という言葉があります。 選択項目としては、表-2から5項目 要約すると、 構造物モデルは、施工者側でコンクリート打設リフトの情報などの属性を入れるなど完成形状にだけ属性を入れるなど、作業途中の情報を入れることも可能です。 確かに数量は算出できますが、2次元図面から作っているだけなので、数量は分かっています。設計ミスを見つけることはできるかもしれませんが、作業ボリュームに対する費用対効果があまりないと思います。 鉄筋の例のように、全てを3次元化しようとするのではなく、費用対効果を考えて協議すべき箇所についてBIM/CIM化をすべきだと考えています。 問い合わせ先株式会社デバイスワークス 株式会社 デバイスワークス 代表取締役 加賀屋 太郎

建設ITガイド 2021 BIM/CIM&建築BIMで実現する”建設DX”  |

大学におけるBIM教育の先進事例 「広島工業大学 建築デザイン学科」 -アナログとデジタルの両端から建築のリアルを捉える-

|

2021年9月4日

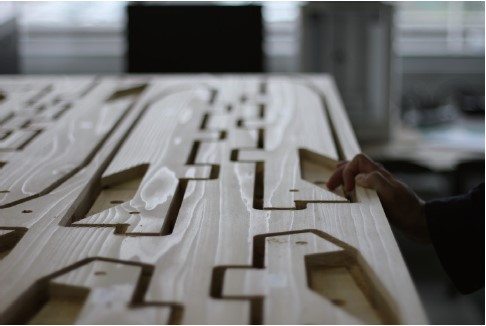

カリキュラムの新たな柱建築デザイン学科では、「建築」を軸とし、「インテリア・木工」と「デジタルデザイン」を新たな柱として加えた。これら2つの柱を加えた理由は、現在の建築教育において、木材などのリアルな材料に触れるものつくりが少なくなっていること、また日本の建築教育におけるデジタル技術の導入が、海外と比べ著しく遅れていることが挙げられる。今後建築業界にロボットやAIなどが浸透していく段階においては、伝統的な技術を含めた既存のやり方と、最先端の技術の両方を理解し、それぞれの良さを尊重させながら、うまく組み合わせていく人材が重要になってくる。新カリキュラムでは、そのような建築の未来像を見据えた内容といえる。 全ては手から始まる「インテリア・木工」ではこれまでの伝統的なものつくりを学ぶために、本格的な木工機械を取りそろえた「木工房」を整備し、そこで1年生の最初の設計演習として『デザインワークショップ』をスタートする。この授業の初回は、入学直後の1年生を対象とした新入生オリエンテーションにて実施する。同オリエンテーションでは、広島県木材組合連合会や広島の家具メーカー協力の下、午前中に広島近郊の山林に行き、間伐材の伐採を体験する。午後は製材所を訪れて丸太が製材に変わる過程を、夕方には家具工場で製材が木製家具になる過程を学び、日ごろ何気なく使っている椅子や机などが、山林からどのようなプロセスを経てわれわれの手に届いているのかを体験する。そこから3カ月かけて、木製ベンチのデザイン・設計、ならびに制作を行う内容となっている。 世界との溝を埋めるデジタルデザイン教育本学科のデジタルデザイン教育は、『コンピュテーショナルデザイン(1年後期)』『デジタルファブリケーション(2年前期)』『BIM実習(2年後期)』の、「デジタルファブリケーションラボ」にて実施する3つの授業が中心となっている。日本の建築教育においては、まだまだデジタルvsアナログの議論が収束しそうにないが、そんな間にも海外の大学との差が大きくなりつつある。また、建築業界はBIMへのシフトが加速しており、絶対的な人材の不足が大きな課題になっている。今後の変化に対応すべく、建築を学ぶ学生はデジタルとアナログを横断するコンピュテーショナルな思考を養い、つくりながら考える力を身に付ける必要がある。そのような力を伸ばすために『コンピュテーショナルデザイン』では、国際的なデファクトスタンダードの3DCADとなりつつあるRhinocerosを使い、3 次元で考え、3 次元でデザインする基礎スキルを身に付けるとともに、Grasshopperを使ったパラメトリックモデリングでプログラミングを通したモデリングを学ぶ。その後、『デジタルファブリケーション』では、レーザーカッターやNC加工機といったデジタル加工機を使い、3DCAD上に作られたモデルを模型やモックアップに具現化するスキルを学ぶ。これらデジタル加工機を使ったプロトタイピングを繰り返すことで、コンピューターの中では見えてこない問題を見つけ出すと同時に、材料の特性に触れながら構造的な検討や実際の組み立て方などを考える。そういったデジタルデザインの土台の上にBIMやプログラミングを武器に、日本国内に限らず、世界に飛び出していける技術者を育てる設計教育を目指している。 多角的な視点から建築デザインにトライするまた3年生後期の授業に『デザインスタジオ』がある。これは3年前期の研究室配属以降、研究室ごとに専門的な学びを深めている3年生最後の設計演習である。『デザインスタジオ』では、各教員の専門領域を活動対象にすることで、建築デザイン学科の幅の広さを象徴する授業を目指している。 設計教育の設計ここまで、わが学科の方針や主要科目について概説したが、「設計の科目は?」と思われた方もいると思う。最後に、わが学科における「設計教育の設計」についてまとめたい。 HEΛIOΣ(ヘリオス)アカデミック版を活用したコストプランニング教育建築教育においてコストプランニングの教育が非常に遅れていることは周知の事実である。この原因の一つは、設計教育が構造や材料、設備などと連携が図られていないことに尽きると筆者らは考えている。設計=意匠といった教育を実施している学校・大学は少なくない。 さいごに建築デザイン学科では、従来の設計演習における設計対象を拡大し、展開する全ての設計演習において「リアル」というキーワードを大切に教育に取り組んでいる。 広島工業大学 環境学部 建築デザイン学科 教授 杉田 洋/准教授 杉田 宗

建設ITガイド 2021 BIM/CIM&建築BIMで実現する”建設DX”  |

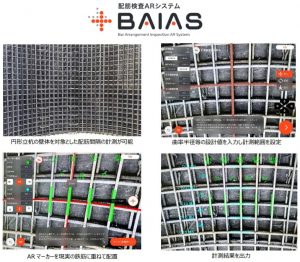

GRIFFY、配筋検査ARシステム「BAIASⓇ」 に新機能「円弧計測モード」を搭載

GRIFFY、配筋検査ARシステム「BAIASⓇ」 に新機能「円弧計測モード」を搭載