書籍版「建設ITガイド」に掲載した特集記事のバックナンバーです。

鉄筋工事におけるBIMを適用したワークフロー

|

2025年7月18日

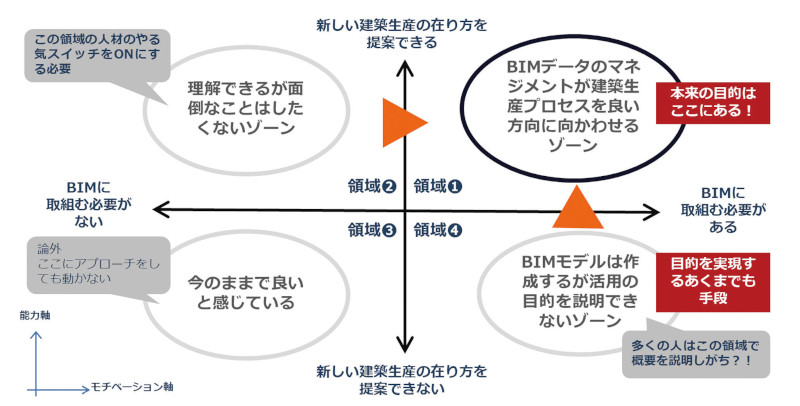

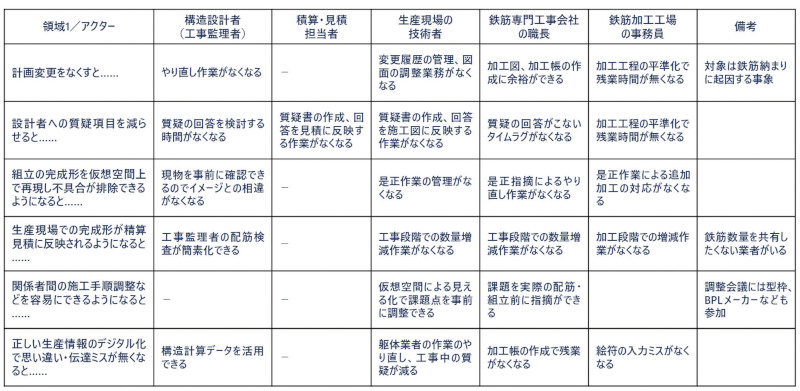

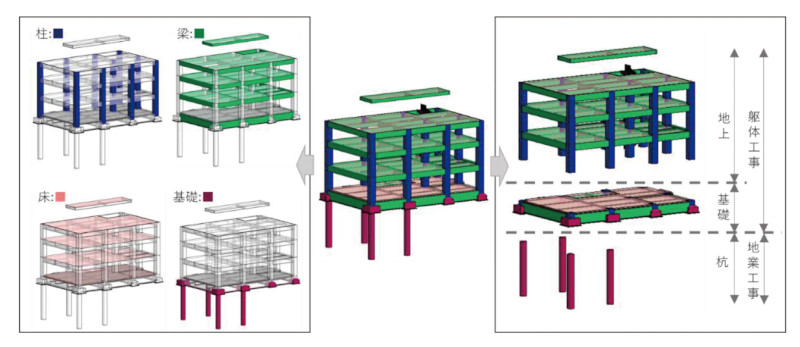

はじめに日建連の調査によると、生産性を向上させる取り組みとして「設計施工一貫方式の受注拡大」と「BIM」が上位にある(1)。 構造図のあり方成果物としての実施設計図鉄筋工事に求められる品質は、要求された鉄筋材料を使用し、所定の位置に配筋・組立することである。 半世紀前から指摘されている構造図に記載すべき生産情報日本建築学会の「鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説」(2021年3月)の冒頭に掲載されている「まえがき」(昭和54年版/1979)には、「配筋について設計段階から考慮・検討すべき問題が多々あるように見受けられる」と指摘している。 ワークフローの検討BIMとワークフローの関係設計者と施工者がお互いに連携しながら労働生産性を向上させるには、全体最適の考え方でワークフローと役割分担を考えることが肝要である。

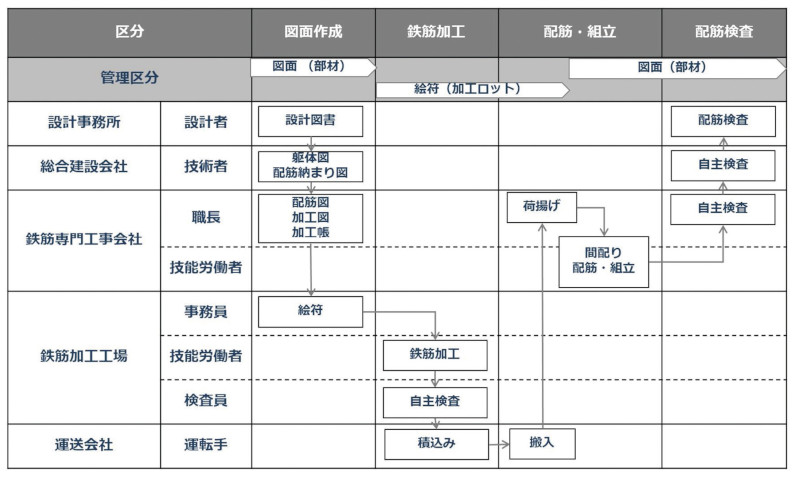

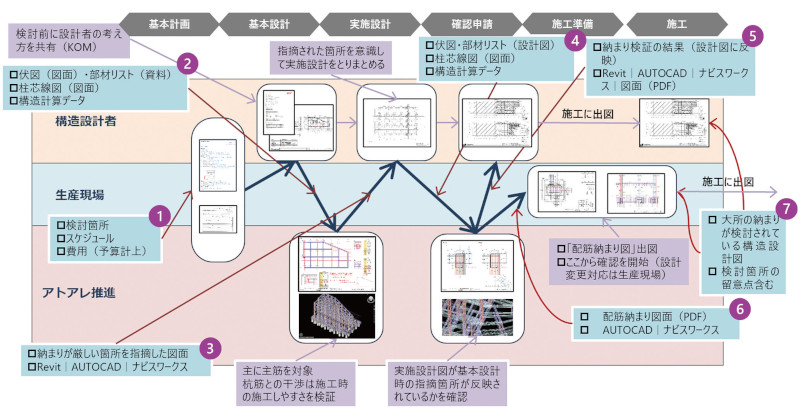

鉄筋の納まりを検討する時期全体最適のワークフローを考える際、鉄筋の納まり検討を開始する時期はいつが望ましいだろうか。 武器としてのBIM生産情報の「作成」で効果を発揮鉄筋工事の生産プロセスを図-3に示す。 構造設計者と施工者の共創が必要鉄筋納まりに関する生産情報の「作成」を構造設計者だけに依存するのは分業化が進む今では理想論になりつつある。 鉄筋/配筋BIM(アトアレ)今回は鉄筋工事で使用する生産情報の「作成」を効率的にできるシステムとして、 Revitのアドオン機能で開発を進め、「アトアレ」と名付けた(3)。

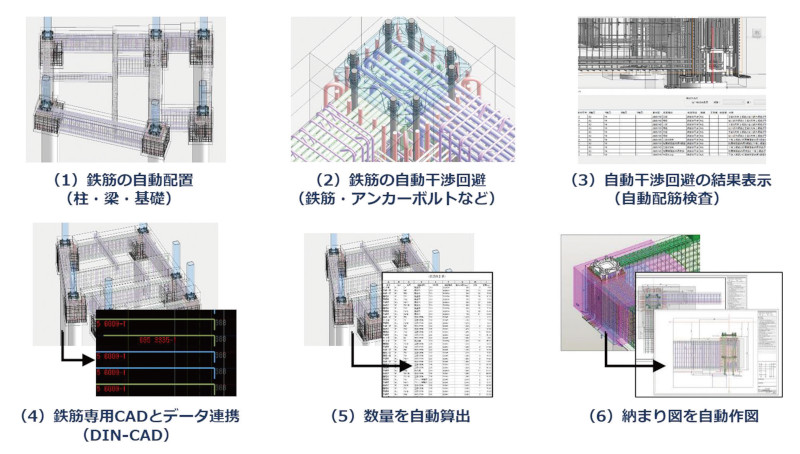

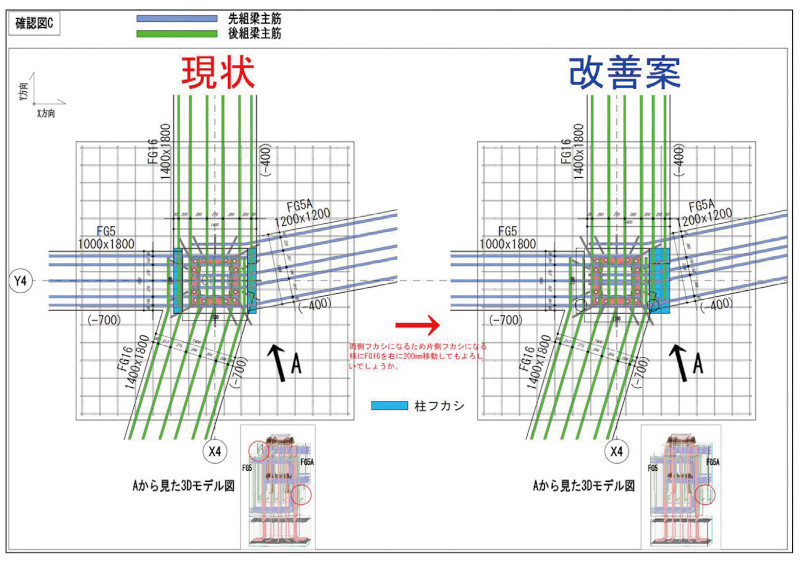

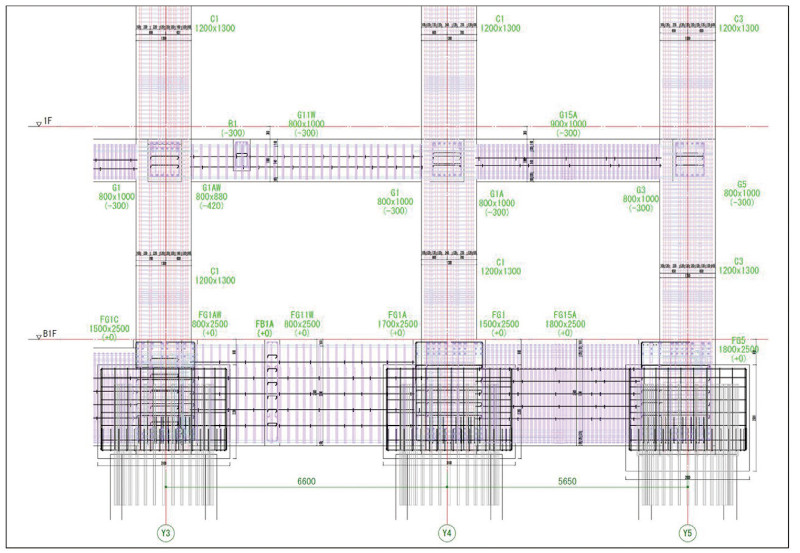

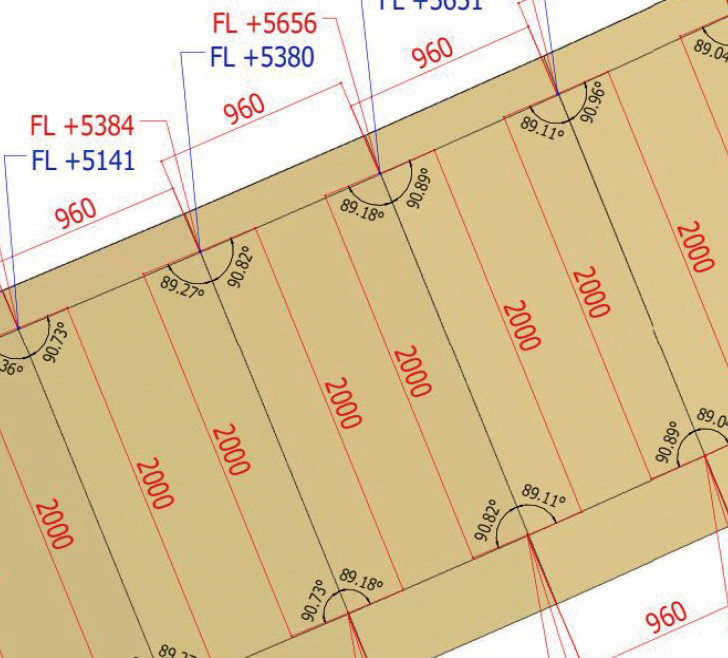

(1) 鉄筋の自動配置設計図書を作成する構造計算データを使用して鉄筋BIMモデルを作成する。 (2) 鉄筋の自動干渉回避鉄筋の配置は、設計図書で決められた配筋の規定に基づいて最適な配置位置になるように自動的にシミュレーションをさせていったん確定させる。 (3) 自動干渉回避の結果表示自動干渉回避では最適解を自動で導きだそうとするが、設定された柱や梁の構造寸法では鉄筋の間隔距離が確保できない(主筋が並ばない)、アンカーボルトと鉄筋が干渉する(主筋位置の移動が必要)などの事象が残る。 (4) 鉄筋専用CADとデータ連携鉄筋BIMデータは仮想空間上で正しく配置されたデータである。 (5) 数量を自動算出鉄筋BIMデータから数量を算出する。 (6) 納まり図を自動作図鉄筋BIMモデルや配筋BIMモデルから図面を作図する。 アトアレを適用したワークフロー適用したワークフローの概要アトアレを活用したワークフローを図-5に示す。 おわりに現在、設計施工一貫方式の案件を中心にしてアトアレのワークフローが進行中である。 註(1) 「生産性向上推進要綱2022年度フォローアップ報告書」、p12、日本建設業連合会、 2023年9月 前田建設工業株式会社

曽根 巨充

渡邉 寛也

建設ITガイド2025

|

大阪・関西万博工事のBIM活用-建設事業の情報基盤としてのBIMの成熟とその後の「あるべき姿」を目指して-

|

2025年7月14日

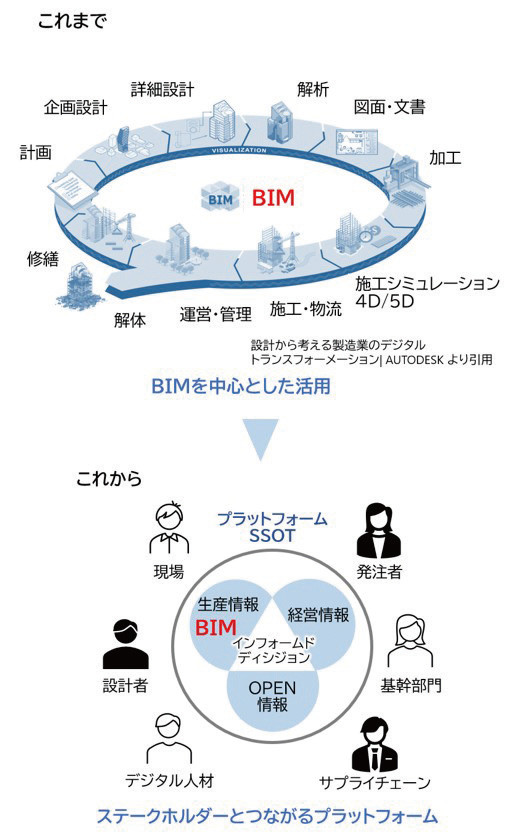

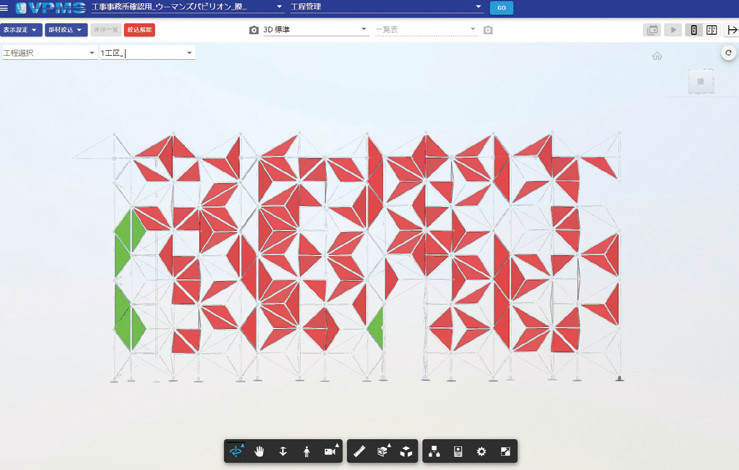

はじめに2008年の研究開発チーム発足から始まった大林組のBIMの取り組みは、今や全国のプロジェクトにおいて、設計から生産段階までの一貫利用が通常となっている。 大林組のBIMBIMの「あるべき姿」大林組のBIMは、「正しい情報で建設を行う」という基本的な理念に基づき「ワンモデル」を目指して始まった。 大阪・関西万博工事工事の概要大阪・関西万博は2025年、大阪湾を望む夢洲で開催される。 大屋根リングプロミエの活用プロミエはBIMモデルが持つ情報を施工段階で活用するために自社開発したツールである。

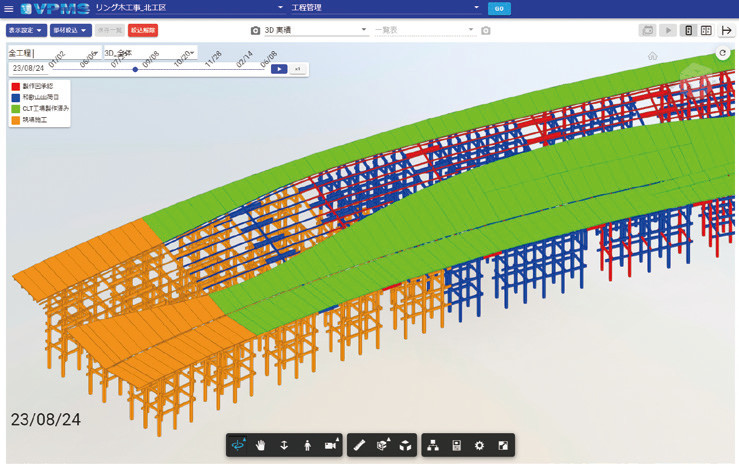

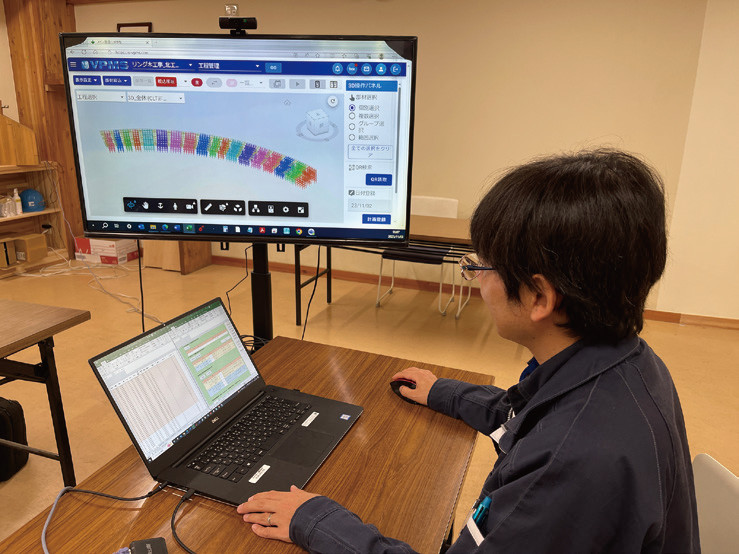

製作工場の製作状況管理大屋根リングは109ユニットの木架構を円形につなぐ。

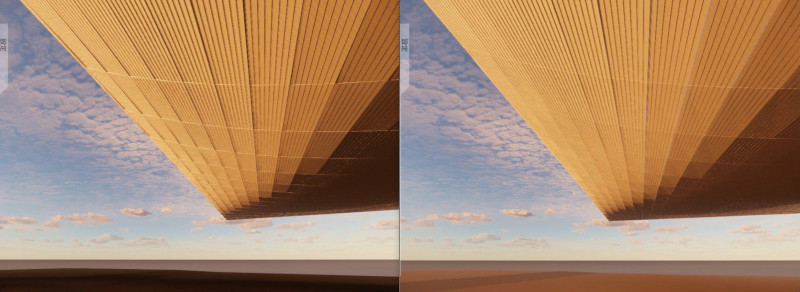

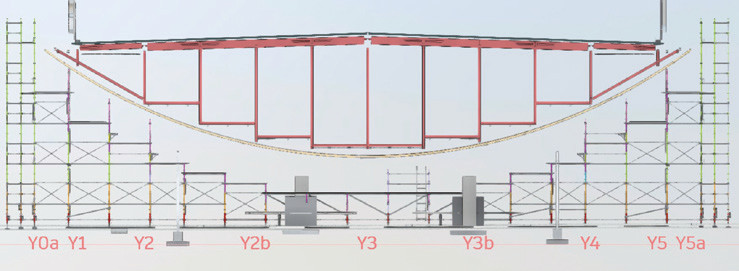

現場施工進捗管理プロミエは、大屋根リングの施工進捗の管理にも活用した。 東ゲート施設デジタルモックアップと合意形成東ゲート施設大屋根部は船底のような形をしており、木製のパネルで構成されている。

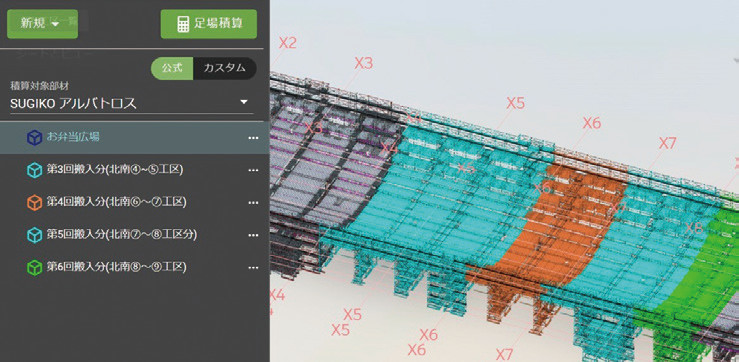

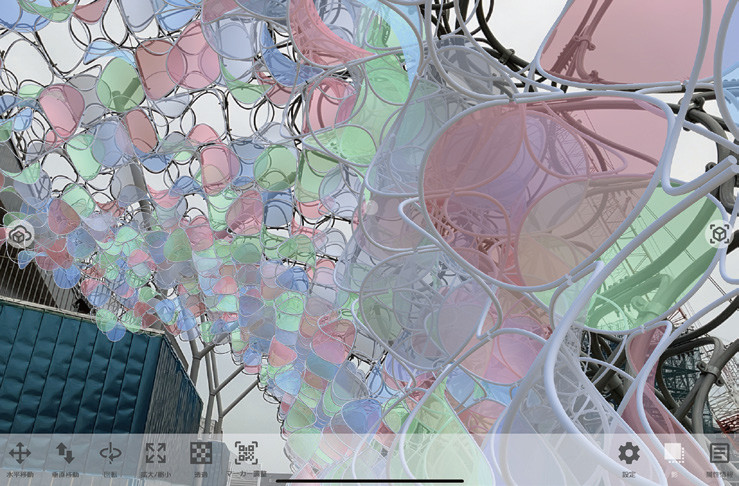

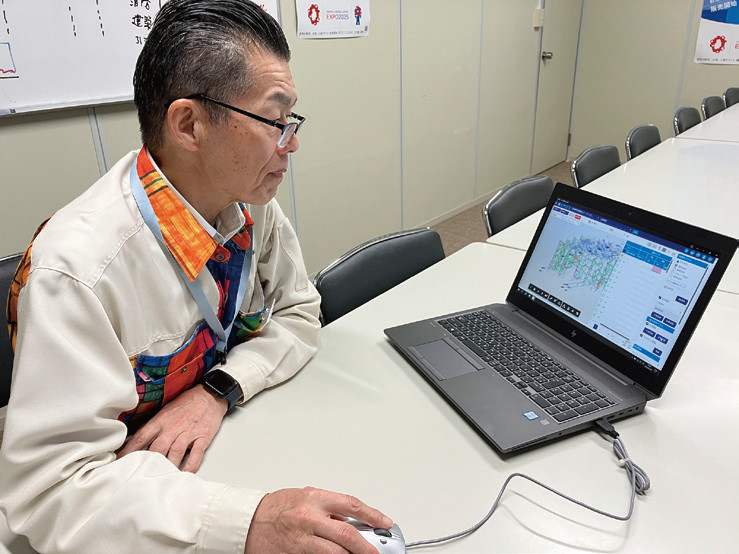

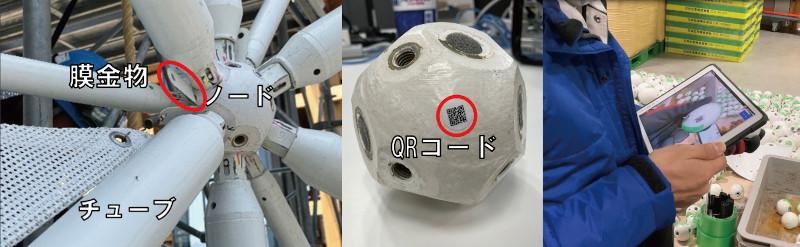

BIMを利用した足場数量算出と発注東ゲート施設の形状は場所によって断面形状が異なり、施工用の足場を計画するのは簡単ではなかった。 パナソニックグループパビリオン「ノモの国」Mixed Realityを活用した現地確認パナソニックグループパビリオン「ノモの国」のファサードは、金属繊維をコーティングした布を、蝶の羽のような形をしたパーツに張り付けたものを積み重ねて構成されている。 ウーマンズ パビリオンin collaboration with CartierQRコードを利用した部材の仕分けウーマンズ パビリオンの外装は、2020年ドバイ万博の日本館で使用された組子ファサードを再利用している。

図面チェック時のプロミエ利用ウーマンズ パビリオンの設計データはRhinocerosモデルで提供されており、施工図の整合チェックを行う必要があった。

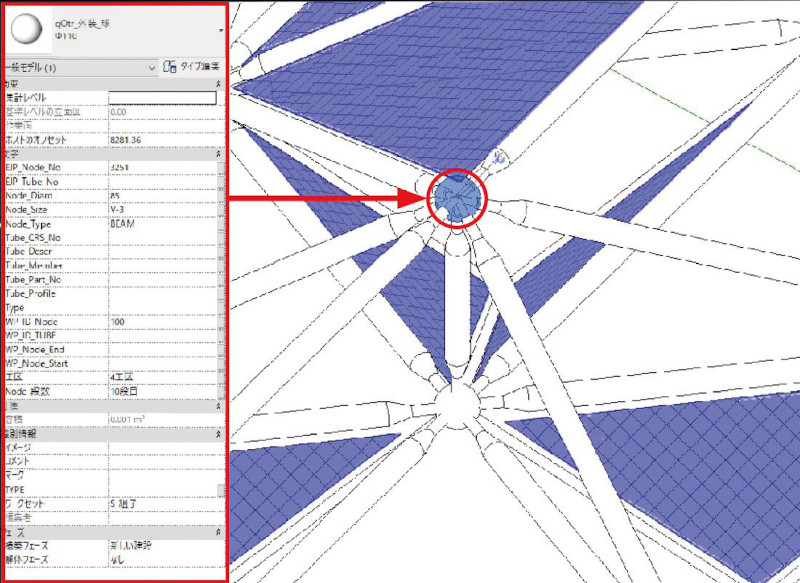

QRコードを利用した施工進捗記録入力および品質記録作成ノードとチューブを組み立てる際には、ノードの向きや膜取付金物の数と向きを正確に管理する必要があった。 全体統括管理広大な敷地管理に自律飛行ドローンを採用万博工事では約160haという広大な敷地で、数多くの工事会社が個々の工事を担当している。

日々の写真や点群データを取得ドローンは毎日定刻にドックから離陸し、プログラムされたルートに沿って地上を撮影する。 CONNECTIA®による大容量モデルや点群データを重ね合わせ現実世界から収集したさまざまなデータを、双子のようにコンピューター上で再現する技術をデジタルツインと呼ぶ。

CONNECTIAで効率的施工管理を実施このCONNECTIAを用い、敷地モデル上にクレーンやダンプトラックなどの重機モデルを配置し、搬送経路の設定や揚重計画など工事の正確なシミュレーションを実施した。 今後の展望万博後の展開と大林組の未来ウーマンズ パビリオンで使用された組子ファサードは万博終了後さらなる転用が検討されており、今回使用されたQRコードやプロミエ上のデータも再利用が期待されている。 株式会社大林組DX本部iPDセンター制作第三部 制作第二課 主任

小山 洋登

生産デジタル部 生産第一課 副課長

西田 拓也

建設ITガイド2025

|

沖縄総合事務局におけるBIM/CIMの取り組み

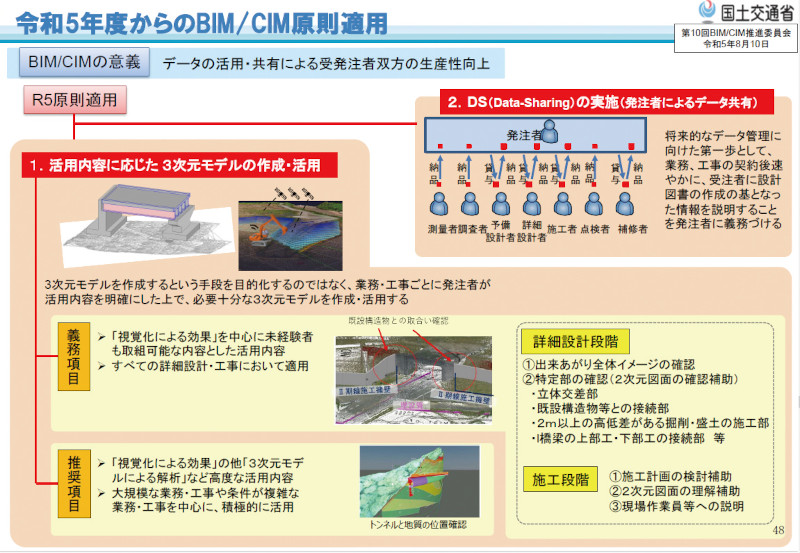

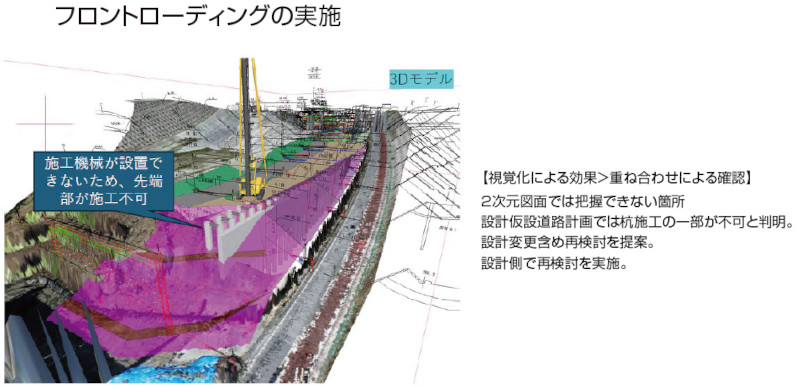

はじめに国土交通省では、令和5年度より、BIM/CIMの原則適用(図-1)を進めており、国土交通省職員だけでなく、国土交通省の業務や工事を受注する民間企業などもBIM/CIMを活用できるように環境整備を図っています。 沖縄総合事務局における取り組み状況沖縄総合事務局での取り組みとして、モデル事務所を中心に進めてきましたが、令和5年度より業務・工事でのBIM/CIMの原則適用を受け、管内の他事務所でもBIM/CIMのさらなる活用を図っています。 デジタルツインの作成および活用1)沖縄総合事務局では、令和元年10月に発生した火災により焼失した首里城の復元整備を進めており、それに併せて復元作業の見える化「見せる復興」に取り組んでいます。 フロントローディングの取り組み事例BIM/CIMモデル事務所において、BIM/CIMの原則適用を受け、調査・測量・設計・施工の各段階でのフロントローディングの取り組みを進めています(図-4)。 おわりに建設現場の生産性向上を図るためには、インフラDX、i-Construction、BIM/CIMなどの取り組みを普及・推進することが重要です。 内閣府 沖縄総合事務局 開発建設部 技術管理課

建設ITガイド2025

|

建築BIM推進会議における検討や建築BIMの推進に向けた取り組みの状況について

|

2025年7月7日

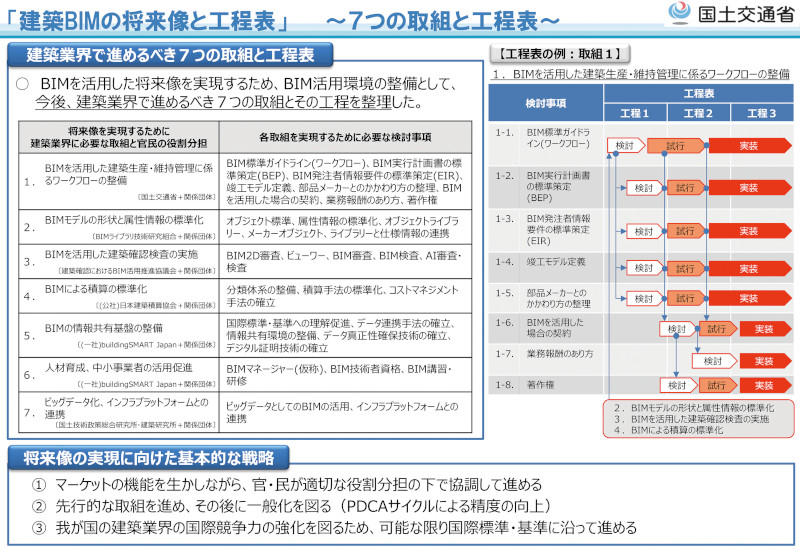

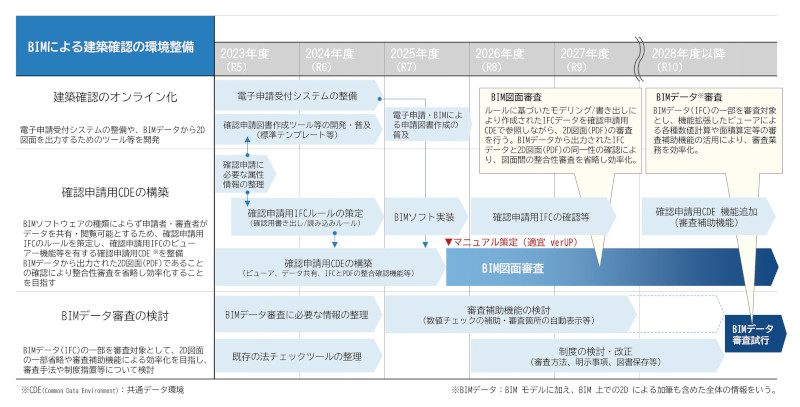

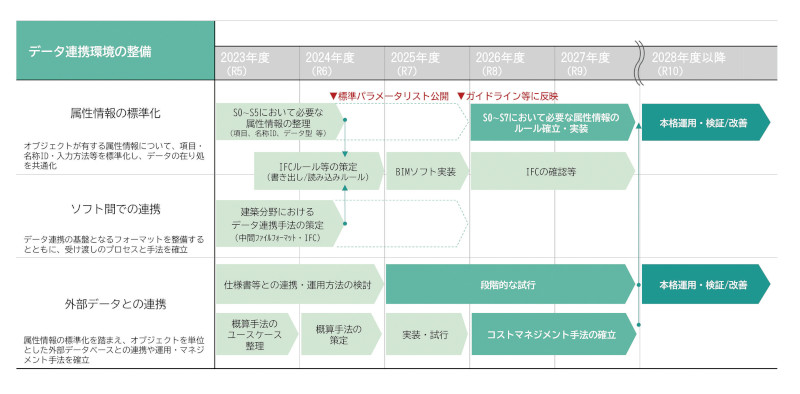

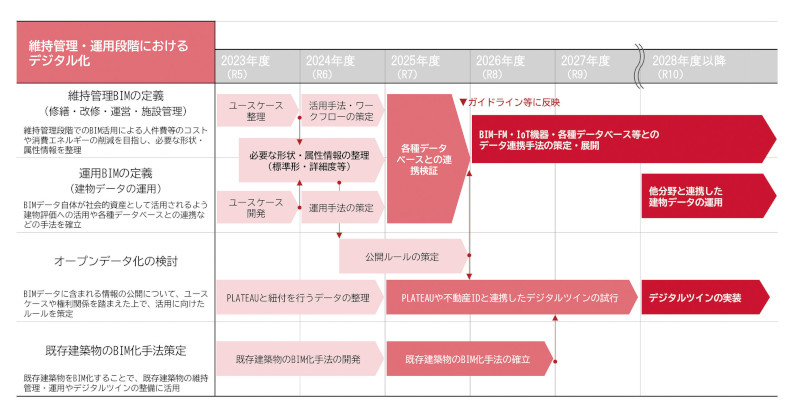

はじめにSociety5.0の社会へデジタル技術がもたらす社会像として「Society 5.0」が あります。 i-Constructionの推進わが国は、現在、人口減少社会における働き手の減少への対応や潜在的な成長力の向上、産業の担い手の確保・育成などに向けた働き方改革の推進などの観点から、生産性の向上が求められています。 建築BIM推進会議の設置と取り組み状況建築BIM推進会議の設置(令和元年6月)国土交通省では、前述の「成長戦略フォローアップ」に基づき、建築物のライフサイクルにおいて、BIMを通じデジタル情報が一貫して活用される仕組みの構築を図 「建築BIMの将来像と工程表」の策定令和元年6月に第1回推進会議が開催され、同年9月の第3回の推進会議において、「建築BIMの将来像と工程表」が了承されました。

ガイドライン(第1版)の策定(令和2年3月)①の検討を行う「建築BIM環境整備部会」(以下、環境整備部会)は、志手一哉芝浦工業大学建築学部建築学科教授を部会長とし、推進会議と同様に幅広い関係団体などにより構成されています。 モデル事業の実施・ガイドラインの改訂令和2年度から、第1版であるガイドラインの実証などを行うため、ガイドラインに沿って試行的にBIMを導入し、コスト削減・生産性向上などのメリットの定量的把握・検証や、運用上の課題抽出を行う、「BIMを活用した建築生産・維持管理プロセス円滑化モデル事業」を実施しました。 将来像と工程表の改定令和4年6月に閣議決定された新しい資本主義実行計画グランドデザイン・フォローアップ(令和4年6月7日閣議決定)において、「ガイドライン(第2版)に基づき官民が発注する建築設計・工事などにBIMを試行的に導入するとともに、建築物のライフサイクルを通じたBIMデータの利用拡大に向けて、2022年度中にロードマップを取りまとめる」とされたことを踏まえ、「建築BIMの将来像と工程表」の改定について、環境整備部会で検討しました。

建築BIM加速化事業の実施「建築分野のBIMの活用・普及状況の実態調査」(令和3年1月国土交通省調べ)によると、1,000人以上の企業におけるBIM導入率は7割以上である一方、10人以下の企業では3割以下となっており、特に中小事業者にとっては、導入・運用に係る初期投資や習熟人材の不足といった課題がBIM導入の障壁として挙げられます。 今後の展開・展望建築BIMの推進においては、官民一体となって個別課題に対する検討などを進めるとともに、共通する課題に横断的に取り組むことが重要となります。 国土交通省 住宅局 建築指導課 係長

平牧 奈穂

建設ITガイド2025

|

「BIM概算ガイドブックI」の発刊について-BIMデータとコスト情報の融合によって生まれる新たな可能性-

BIM概算ガイドブック建設業界において、BIMを活用した積算は、もはや必須のスキルとなりつつあります。 はじめにデジタル化の波が押し寄せる建設業界において、BIMは、設計・施工だけでなく、コストマネジメントの領域にも変革をもたらしています。

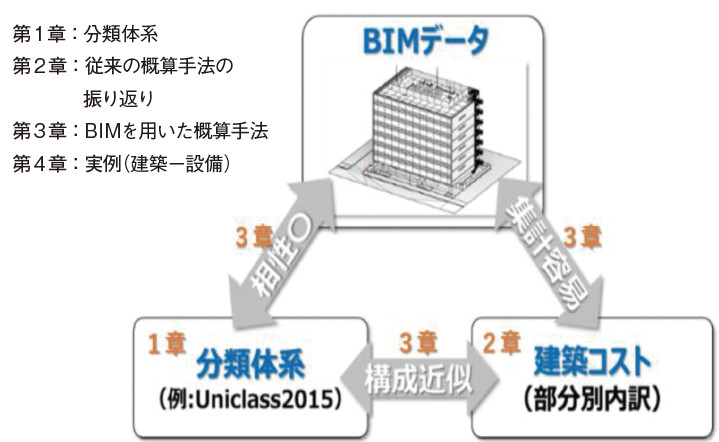

※1 志手一哉(芝浦工業大学教授) ガイドブックの構成BIMは、建築物の多様な属性情報を統合的に管理できる情報モデルであり、建築ライフサイクル全体で活用されるデータ基盤として、建築確認申請の効率化や生産性向上に貢献するツールです。

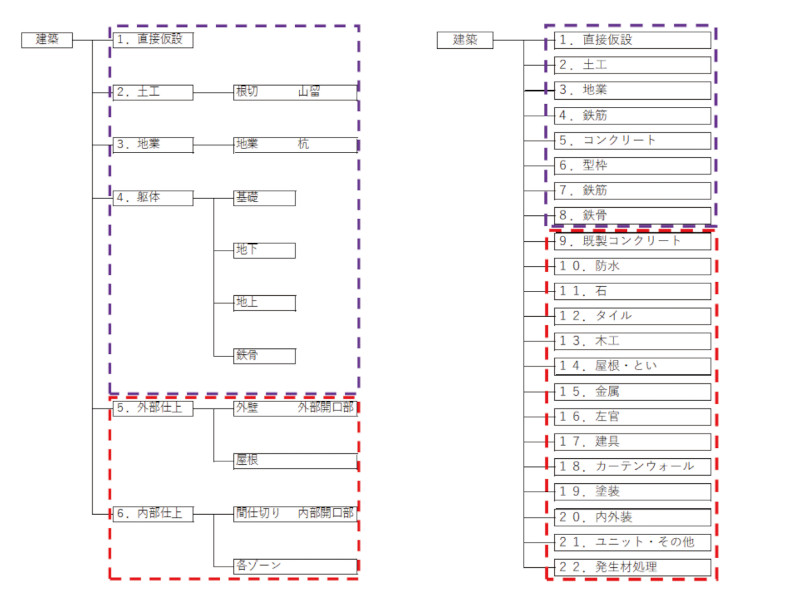

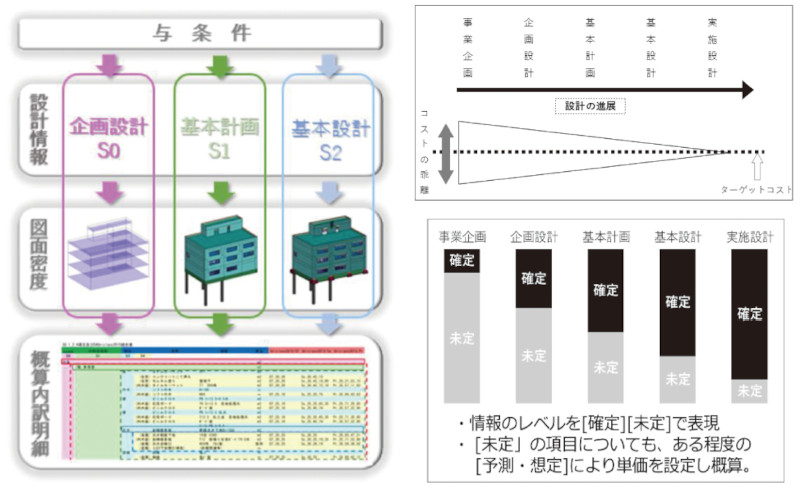

第1章:分類体系第1章では、建設プロジェクトにおける情報管理の効率化に不可欠な「分類体系」の基礎知識と重要性を解説しています。 第2章:従来の概算手法の振り返り第2章では、従来の概算積算手法を改めて整理し、その基準を示しています。

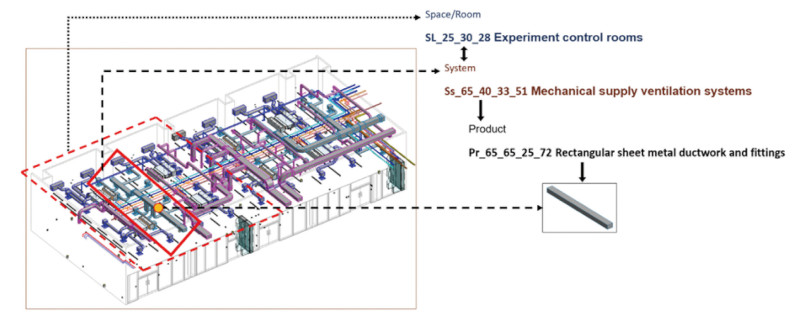

第3章:BIMを用いた概算手法第3章では、BIMデータの活用が設計プロセス、特にコストマネジメントにもたらす変革と、その具体的な手法を考えます。 第4章:実例(建築-設備)第4章では、具体的な事例を通して、 BIMデータを用いた概算積算の実践方法を解説しています。 本ガイドブックの活用方法この「BIM概算ガイドブックI」は、BIMを活用したコストマネジメントという建設業界の喫緊の課題に取り組むための実践的な指針を示したものです。

公益社団法人日本建築積算協会 副会長

森谷 靖彦

建設ITガイド2025

|