書籍版「建設ITガイド」に掲載した特集記事のバックナンバーです。

橋梁建設における VR・MRの活用について

|

2020年8月26日

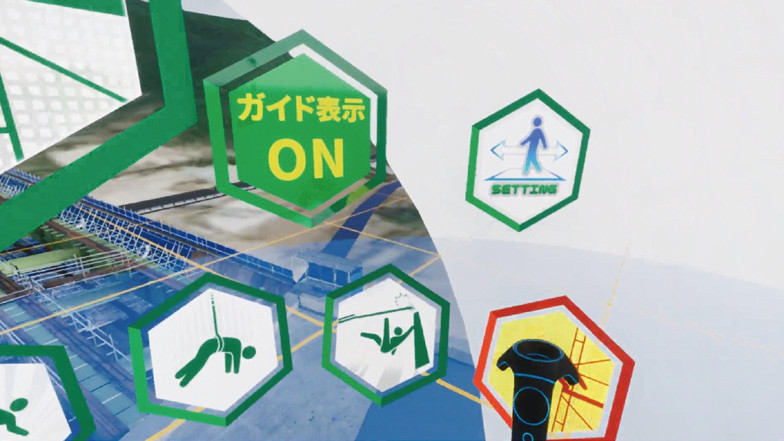

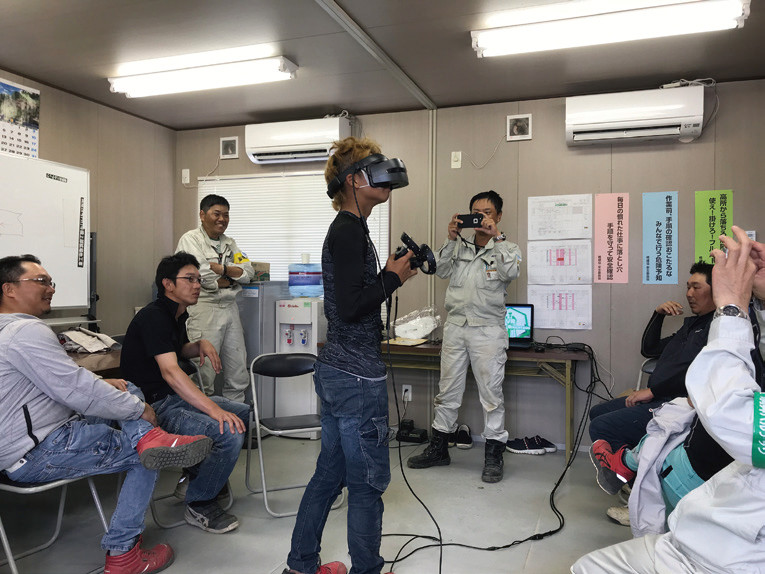

橋梁施工におけるVR技術の活用事例VRとは Virtual Reality (バーチャルリアリティー)の略で、仮想現実と訳されます。コンピューターや身体に装着する機器を用いて人間の視覚や触覚などの五感を刺激し、あたかも現実かのように体感させる概念や技術を指します。コンシューマー向けに安価なデバイスが発売された2016年はVR元年といわれ、建設業でもVR導入事例が発表されるようになりました。オフィスケイワンは2016年後半にHTC社のVIVEというヘッドマウントディスプレイ(ヘッドセット)を導入し、橋梁向けコンテンツの研究開発に取り組みました。その成果のうち、3つのVR事例をご紹介します。

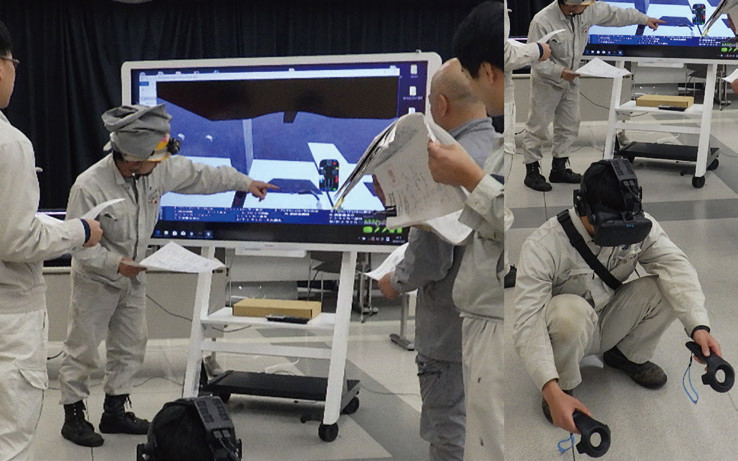

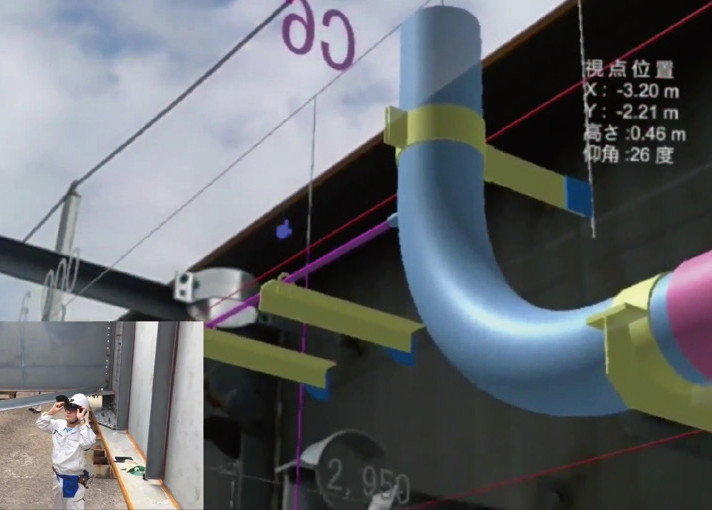

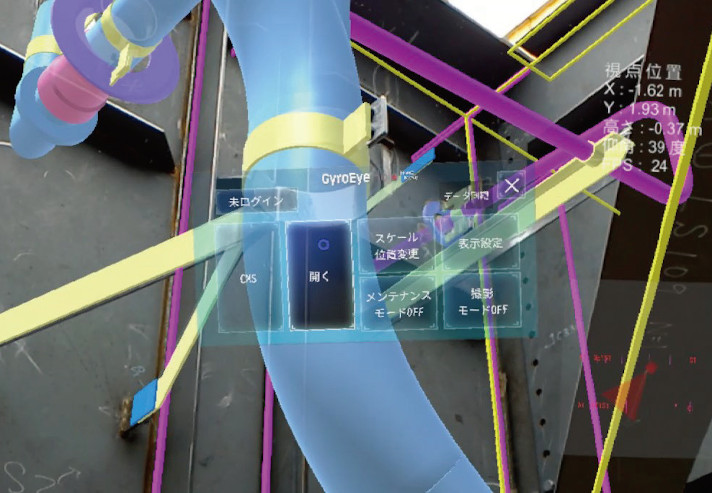

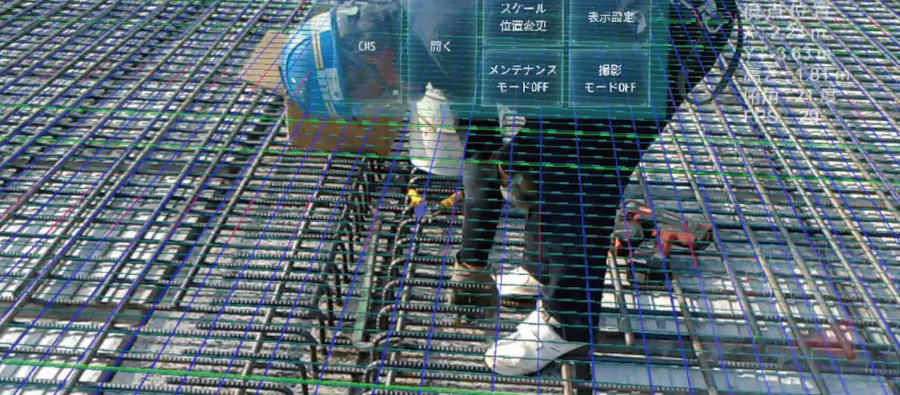

橋梁施工現場におけるMR技術の活用事例VR技術は360度が全て仮想空間ですが、一方のMR(Mixed Reality)技術は現実世界に仮想モデルを映し出す技術です。バーチャルな設計図や3Dモデルと現実空間を同一空間上に重ね合わせるものです。MR デバイスはWindows10で動くCPUを搭載しているホログラフィックコンピュータで、場所の位置や視野の向きは、MRデバイスに搭載された「デプスセンサー」という赤外線を利用し、作業場所をリアルタイムに3D スキャナーで割り出す仕組みがあります。産業分野では航空機エンジンのメンテナンス訓練など、自分の手とバーチャルモデルの距離感を測りながら体感できるメリットを生かした使い方が提案されています。 このように完成形の干渉チェックや取付部品のチェック等、日常業務への本格運用が検討されています。現状はMRデバイスを装着した作業者が見回して不具合箇所を発見する仕組みですが、将来は画像処理やAI技術の進化により不具合箇所の自動検出機能が期待されます。 (3)保全工事でのMR技術の適用 今後について施工現場でMRデバイスを活用する課題として、過酷な環境下での使用性にあります。具体的には精密機器であるMRデバイスは放熱性が悪く炎天下での連続使用に制限があります。気温30度を超えるとデバイス本体に熱がこもって数分でシャットダウンしてしまいます。そこでMRソフトを開発するインフォマティクス社は、水冷式の保冷装置を開発して、炎天下での連続使用を実現しています(図-10)。またコンビニでも入手できる市販の吸熱材(=熱さまシート)をMRデバイスの本体に貼り付けることで本体の温度上昇を抑える方法もあります(図-11)。 そのほか現場利用の課題に、位置合わせ精度やマーカーからの移動距離に応じて悪くなる重ね合わせ精度の問題があります。MRデバイスを装着して原点から離れるとその距離に比例してズレ量が増える現象です。その解決策のひとつとしてインフォマティクス社はTS測量器とMRデバイスを連携させるオプション機能の提供により、従来の20倍もの重ね合わせ精度の向上が実現しています(図-12)。MR施工の実用化に大きな一歩となりました。 オフィスケイワン株式会社 代表取締役 保田 敬一

建設ITガイド 2020 特集3「建築ITの最新動向」  |

BIMモデルの自動化は、設計と施工をつなぐ新たな可能性

|

2020年8月20日

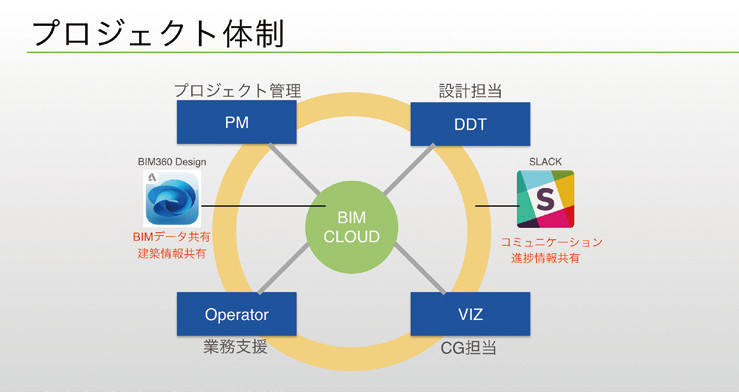

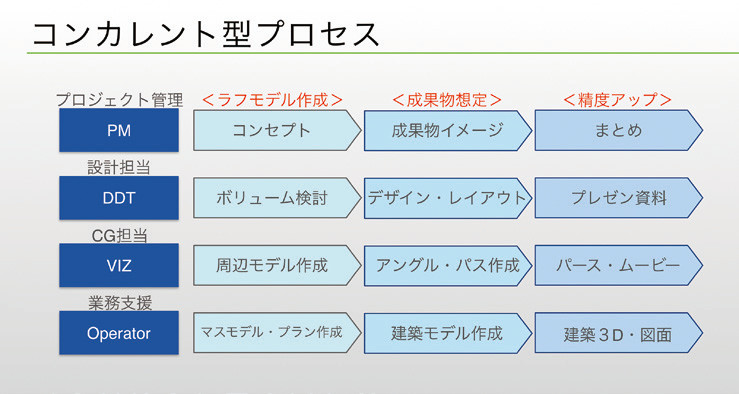

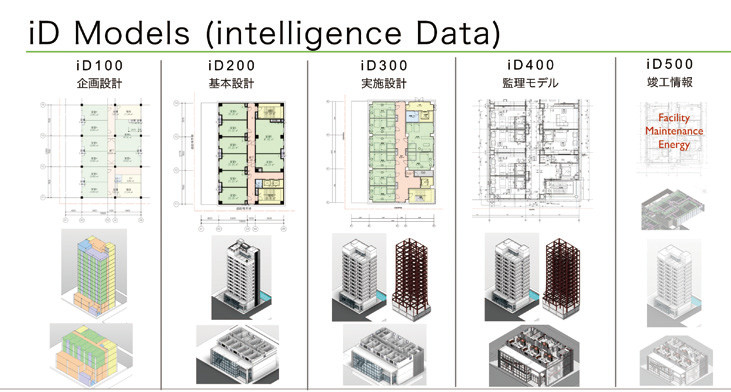

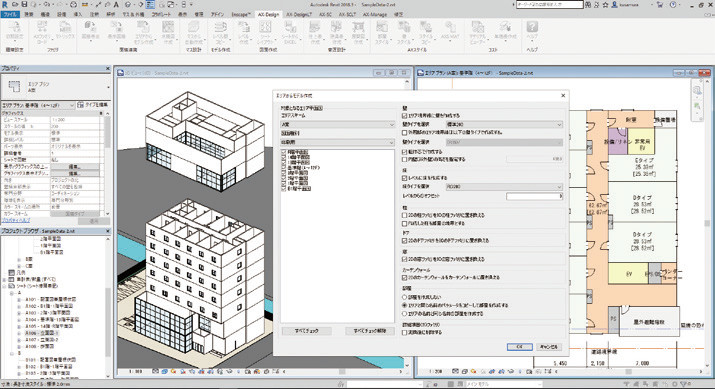

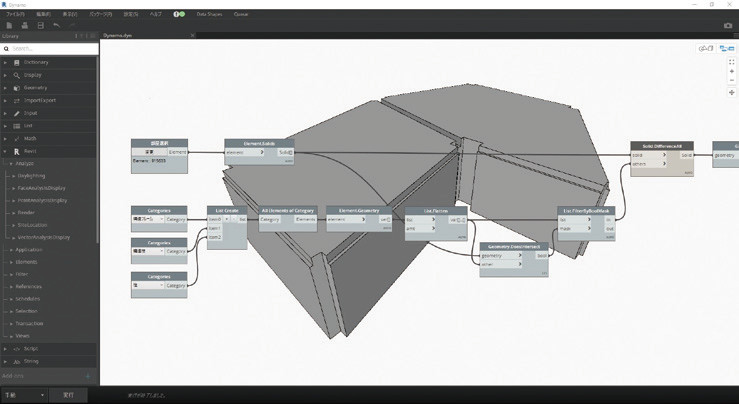

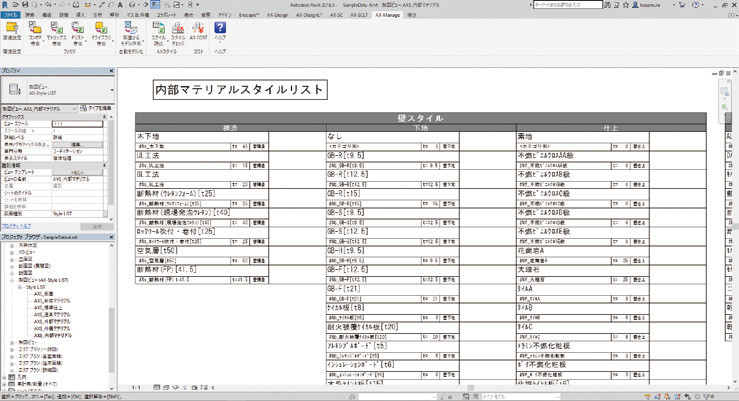

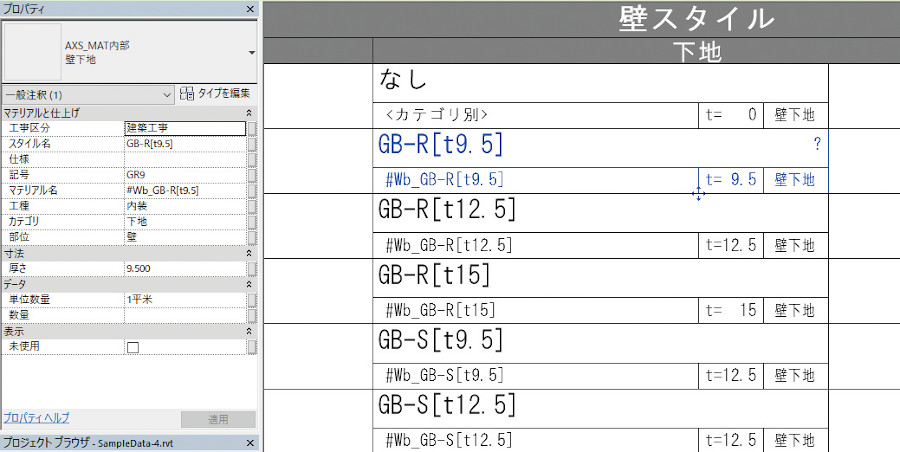

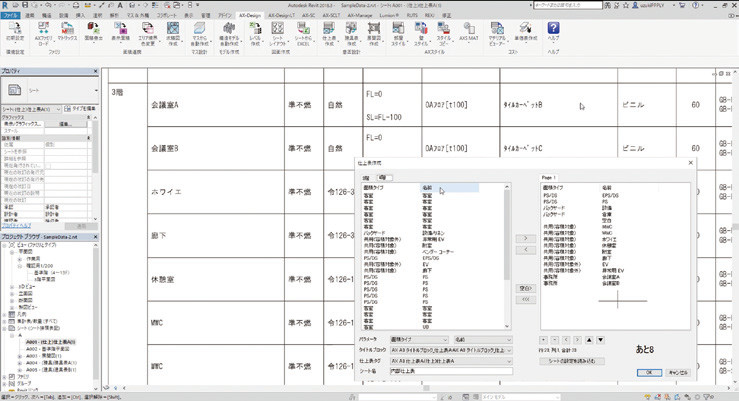

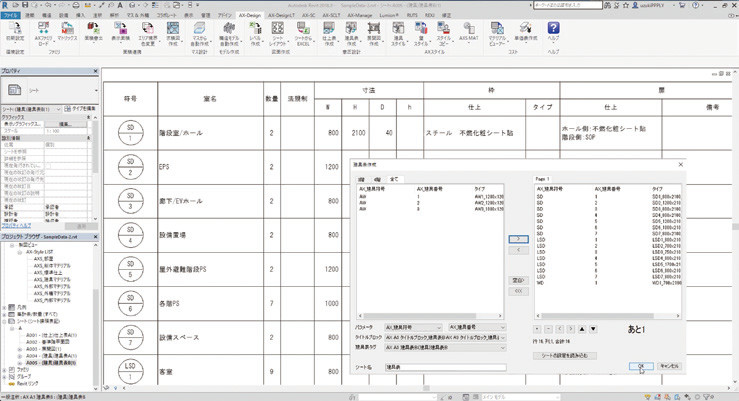

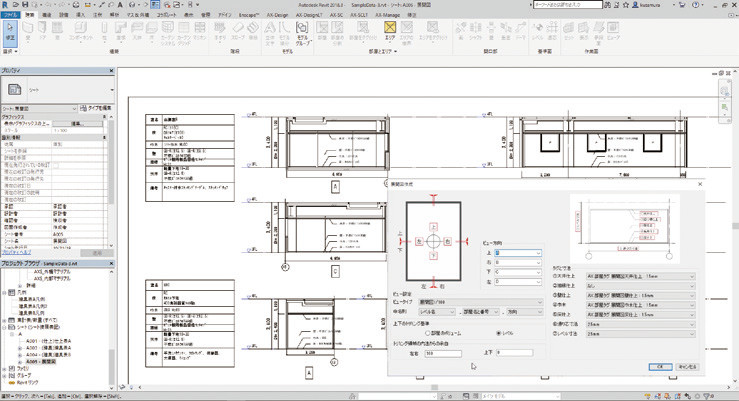

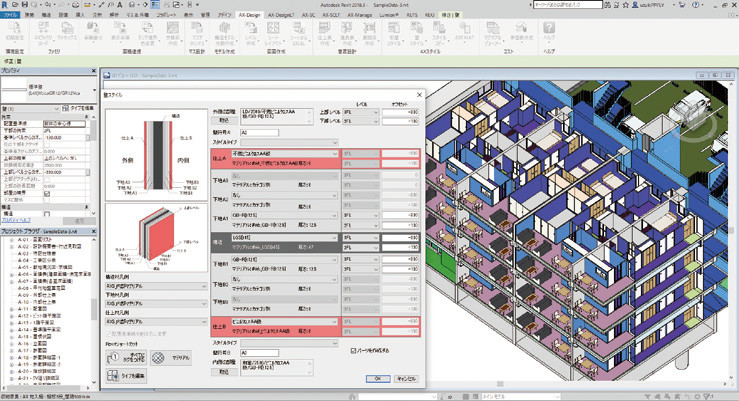

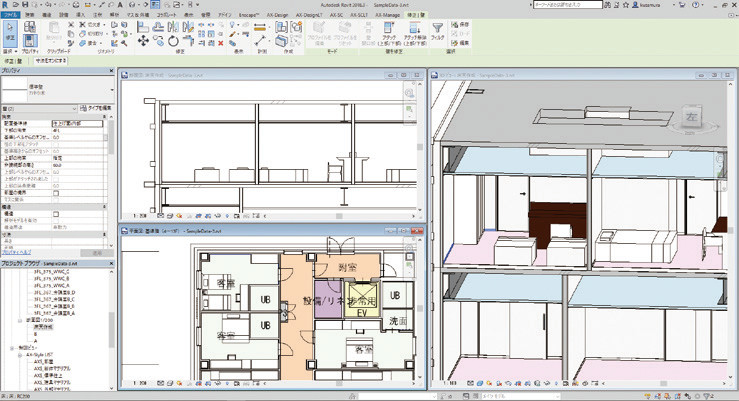

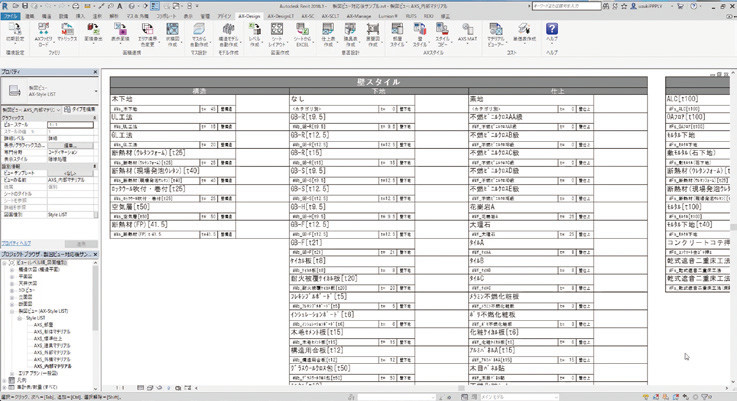

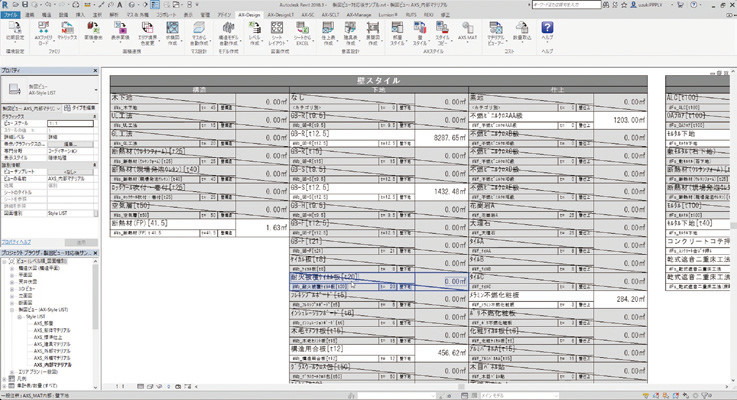

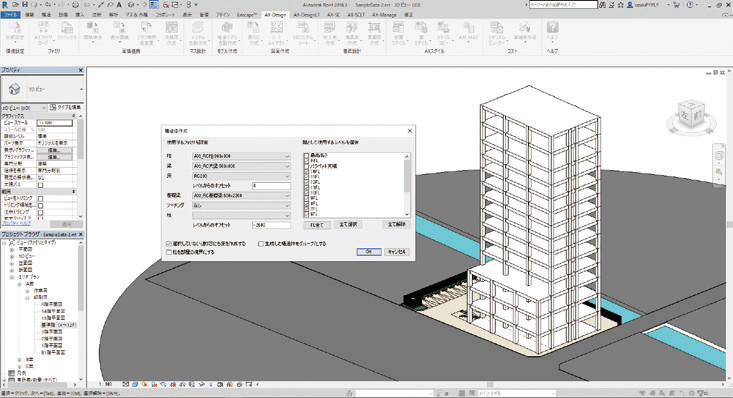

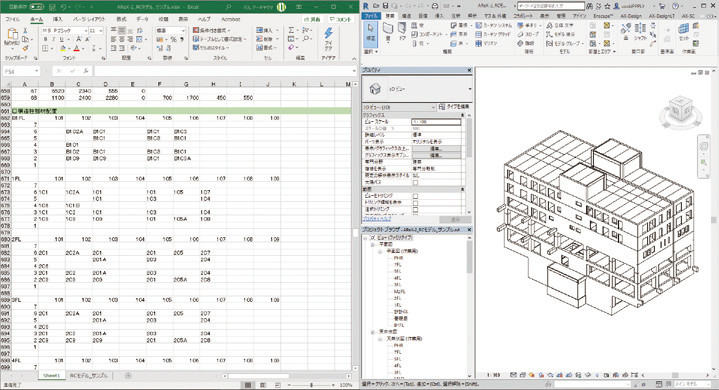

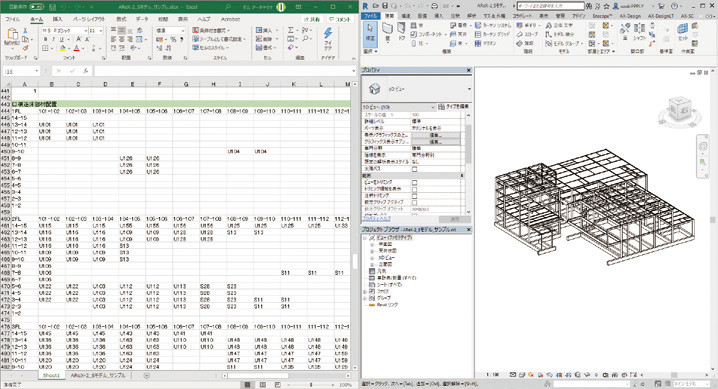

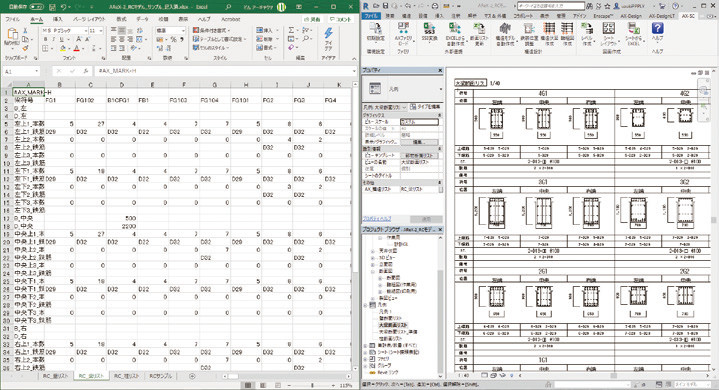

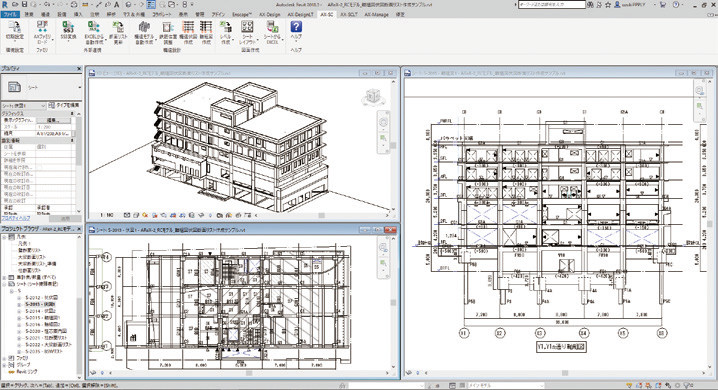

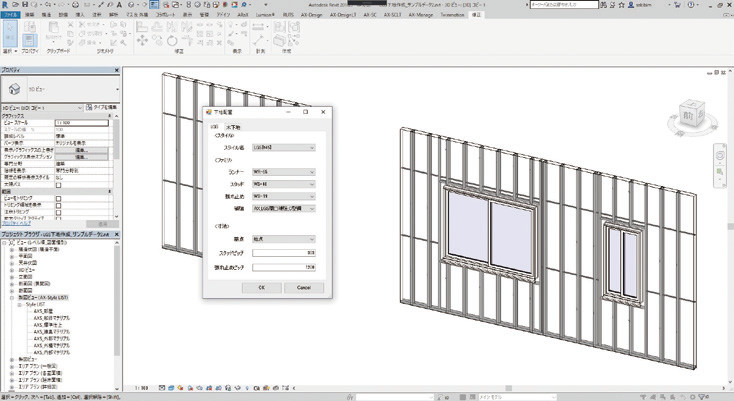

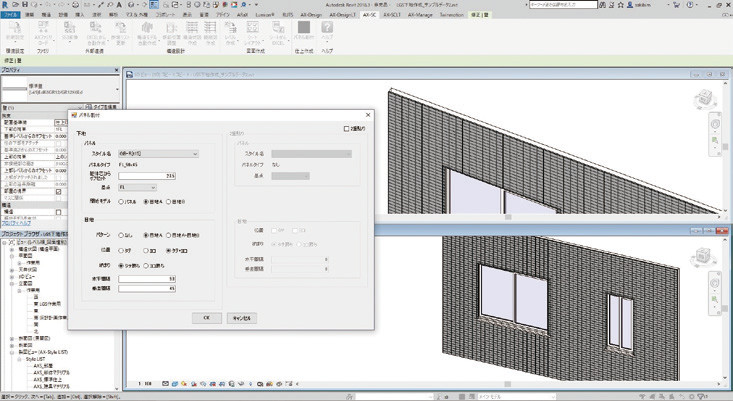

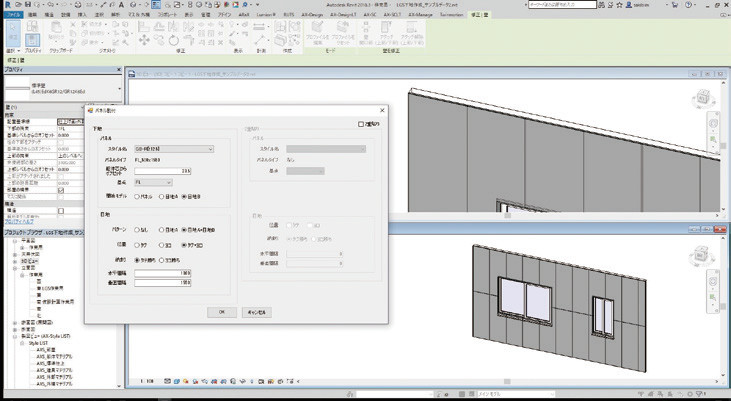

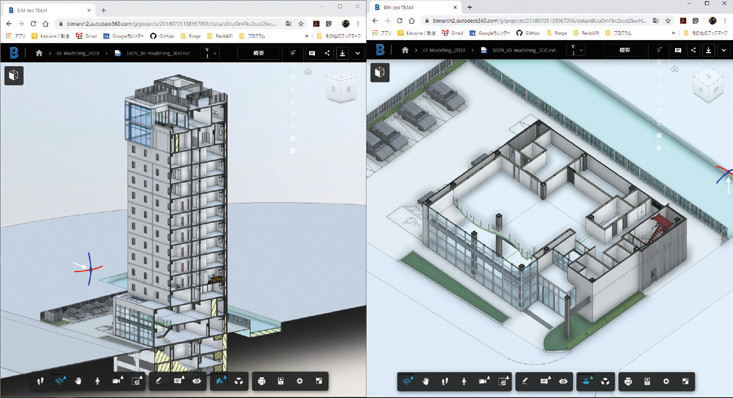

これまでのBIMBIMを2DCADから3D設計ツールに変えることだと思う人がまだまだ多い。ツールを置き換えるだけでは設計業務の省力化も効率化もできない。3Dが早く作れたから図面やパース作成などの作業が減るわけではなく、設計者の要望が増えてしまう。BIMソフトを使っても図面から3D化を指示するような仕事では作業が増えるだけだ。3D情報は見える情報量が違い、平面、断面、立面の情報が1度に見れているだけで、その構成や項目を管理できるのが属性情報である。図面、3D、属性情報をマネジメントしなければ後工程へと情報がつながらない。情報を活用するとコンカレント型に変わり設計では、設計検討、図面作成、パース作成などが同時並行で進めることができる。弊社では200 床の病院設計のプレゼン資料(図面、パース、ムービー)作成に、3名で10日間で対応できたのもコンカレント型のBIMであり、今までの10倍は速い。 それは、設計の判断が早くなり面積や図面、デザインを同時並行に進められるからだ。成果物としての図面レイアウト、パースアングル、ムービーパスなどもラフモデルで作成してしまう。後は担当作業を進めて精度を上げれば完成する。最後のまとめに無駄な時間がとられない。BIMの3Dを図面や属性、数量などと同じ情報の一つと考えると、BIMモデルの作り方や進め方が変わる。弊社では情報量の基準をiD(Intelligence Data)として定義している。仕事のやり方を変えようとしなければBIMをうまく活用できなかった。 BIMの課題と自動化実務の中でBIMを活用しようとすると、今までの進め方ではいろいろな問題に直面する。BIMソフトで平面図を作成すると、3Dモデルや立面図、断面図も同時に作成されるため判断も同時に必要となる。設計者が自分で作業していれば問題ないが、多くの場合は設計者の判断が間に合わずオペレータへの指示が追いつかない。そこで、設計者はオペレータや外注任せで作業をお願いしてしまうので、チェックバックの手戻りが増えて作業も減らない。建築知識とBIMソフトの技術も合わせ持ったオペレータや外注先は少ないだろう。 人がBIMソフトで3Dモデルを作成するとオペレータの技術レベルもあり仕様や間違いのチェック作業は必要になる。 このように自動化は、作業を効率化するだけでなく成果の正確性が確保され、重要な判断へのリスクを減らせる。人が不得意な大量の繰り返し作業を自動化することで、人がイレギュラーな対応に集中できれば仕事の精度も上げられる。 プログラミングの可能性BIMソフトをプログラミングによるカスタムすることが一般化しつつある。DynamoやGrasshopperなどのプラグ型で簡単にプログラミングできるユーザー向けのカスタマイズや、BIMをソフトが公開しているAPIによるカスタマイズでアドインソフトを開発することもできる。 BIMソフトの標準ツールでは限界があり、プロジェクト単位でカスタマイズすることも増えている。カスタマイズは大きく3つある。標準ツールにない作業ができる便利ツールのカスタマイズ。繰り返し作業をするためのカスタマイズ。前の2つを合わせた自動処理のカスタマイズだ。カスタマイズが必要になるのは複雑な条件を判断するのに有効だ。弊社で最初に開発したのはExcelとの連携ツールだ。BIMソフトで作成したプランから各部屋の面積を集計して、専有や共用面積を分類したExcelに書き出すことができる。これがあれば日本仕様の桁処理をした面積集計を電卓を叩いてExcelに入力しなくて良いだけでなく、集計ミスがないのでコマンド一つで多くの効率化が行えた。面積集計を自動化することで、初期段階のプランニング効率が3倍になった。この小さな効率化が設計モデルの自動化へとつながって行った。 設計モデルの自動化いろいろと作業を効率化するツールの開発を行ったが“キレイなBIMモデル”を作成するには人の能力とプロジェクトでの構成や作成のルールが必要になってしまう。そこで設計モデルの自動化について考えた。BIMソフトを使ってきたが、10年経ってやっと気付いたことがある。仕上表に書かれている下地や仕上げの情報は、図面や3Dモデル作成の仕様が“文字”で記載されていることだ。文字情報から3Dモデル化すれば図面にも反映され整合性を確保した”キレイなBIMモデル”が作成できる。そこで、仕上表で記載されている下地と仕上げ情報を一覧にした「スタイルリスト」を作成して、仕上表での“表記名称”とモデル化するための“マテリアル”と“厚さ”、数量を算出するための“工種”や“部位”などの情報を定義した。 まずは仕上表、建具表、展開図という3大手戻り図面を自動化した。部屋情報には仕上表の情報を属性情報として入力しているので、仕上表作成コマンドでは部屋名称を並べるだけで、仕上表を自動で作成する。仕上表を属性情報を追加修正するときは「スタイルリスト」から選ぶだけでよいので建築知識がなくても表記名称を間違えることがない。 建具表も同様に建具名称を並べるだけで建具表を作成できる。 展開図は部屋を選択して実行するだけ自動的に各面のビューを作成し、仕上げタグを配置し必要範囲にトリミングする。それをシートに並べるコマンドも作成している。 この手戻りの多い図面だけに従来は後回しにしていたものを簡単に作成できるので、初期段階で作成できるため手戻りを大幅に削減できる。 次に詳細図を自動化した。実際には詳細3Dモデルの自動化である。それを2D表現で見ることで詳細図の自動化を実現する。壁は部屋と部屋の間にあるため接する部屋情報から下地と仕上げ情報を取得してモデル化を行う。部屋情報で「LGS+PB12.5+ビニルクロス」となっていれば「スタイルリスト」を見ることでマテリアルや厚みの情報が分かるので、自動で3Dモデルを変更し壁のタイプも自動で作成する。壁スタイルコマンドで、部屋情報を取り込むだけで詳細化した壁を作成できる。 床と天井、巾木、廻り縁は、部屋情報から取得できるので、自動で3Dモデル化できる。手作業では巾木や廻り縁をモデル化することなど考えられない手間のかかる作業だが、手動で床を1枚作成するよりも早く床、天井、巾木、廻り縁を作成できる。BIMソフトなので展開図にも反映される。「スタイルリスト」は設計情報の材料の仕様定義だけでなく、材料名など文字や言葉の定義になるため社内仕様を自動的にBIMモデルに反映し図面化している。設計仕様を情報化したリストともいえる。 部屋の属性情報である仕上、下地、構造、天井高さなどから自動でモデル化することはBIMソフトだから発想できたことだ。 正しくきれいなモデルからは、簡単に数量を拾うこともできる。「スタイルリスト」から作成しているので、逆に「スタイルリスト」で使っているマテリアルを検索して集計すれば簡単に数量を確認できる。 手動で作成するとマテリアルが分かれていなかったり、同じ名称でも半角か全角が違うだけでも異なるマテリアルとなり正しい数量を集計することができない。 自動化は、作業性の効率化だけでなく情報精度の確度が上がることのメリットは大きい。精度が高いからこそ設計の判断も早くなる。特に数量を把握してコストを予測できることは、設計業務にとって未来を予測することになる。それが基本設計段階で、実施設計レベルの詳細度で数量を把握することの意味は大きい。自社開発したAReXというツールで同じRevitによる実施設計モデルを検証してみると、従来2カ月かかった作業が2週間で同じレベルまで作成できた。それもRevitも建築知識レベルも高くないまだ3カ月程度のオペレーターで対応できた。自動化によるBIMオペレーションにも新たな可能性が見えてきた。 構造モデルの自動化構造モデルは、通り芯とレベル情報から柱、梁、床を自動作成する機能と、Excelから3Dモデル化と断面リストを自動作成する機能がある。構造の簡易モデルは意匠設計者が初期段階で構造モデルを意識して設計するためのものだ。共有しているモデルに構造フレームが入っていれば自然と意識して設計も進められる。Excelからの自動モデル化は、構造計算ソフトから書出された情報をExcelに変換し、構造計算ソフトでは入力されていない基礎や杭の情報を追加して自動モデル化する。断面リストも同様に構造計算ソフトで入力されていないフープや巾止筋などの情報をExcelに追加して自動作成する。自動で作成された3Dモデルから伏図、軸図も自動で作成する。指定したレベルの伏図には部材のタグ情報などを自動配置される。軸図も指定した通り芯に軸図作成する。日本の図面仕様になるように直行部材のみ非表示する自動処理を行い図面が正確に作成される。構造は、詳細度としても簡易的なモデルと詳細モデルの2つのフェーズを管理すればよく、意匠モデルよりシンプルだ。正確な構造モデルは、躯体数量の算出や設備モデルとの干渉調整が早期に対応できる。今後は、ST-Bridgeにも対応する予定で2次部材にも対応していく。意匠と構造の設計者が連携できるようにしたい。 施工モデルの自動化設計BIMデータは、施工BIMデータとしてはそのまま使うことができない。設計では確認申請に必要なレベルで開口位置の寸法を決めているが、施工では法的条件を満たした上でタイルや目地の割付に合わせて開口位置や躯体フカシなどを調整する必要があるからだ。そのため一般的には設計BIMデータを参照するが、施工BIMデータは新たに作成する必要がある。他にも設計BIMデータの信頼度が低いことや、設計データを使って施工図を描いた場合の責任区分などの問題もある。 設計時の「スタイルリスト」では、LGSはマテリアルと厚みの情報だけでよかった。施工時ではLGSの部材情報と配置ルールを属性情報を追加する。スタッドやランナーのオブジェクトや配置寸法などを定義しておく。その情報から3Dモデルを自動作成する。設計情報をどのように利用するかが明確になり責任区分も明確になる。数量も設計では壁の面積として集計したものが、部材の本数や長さを集計できる。施工レベルの詳細度にすることで数量やコストを確認できるだけでなく、材料の発注数量や配置、搬入などの現場レベルの計画を検討できる。 今後、設備BIMデータの自動作成も可能になれば意匠、構造、設備、施工での統合モデルの検討が早期に対応できる。建築の透明性を確保することで日本でもIPDを実現できると期待している。 これからのBIMBIMソフトの進化は続いている。BIMだけでなくアプリケーションがパッケージ販売からサブスクリプション型のサービス販売へと変わり始めている。BIMデータもメールでやりとりできる容量ではないので、クラウドサーバーの利用が必須になりつつある。そのためデータのアクセス権限さえあれば、いつでもどこでもつながり仕事ができる。自社の物理サーバーに保存しておくよりもクラウドサーバーに保存をしておく方が災害時のリスクも低い。「海外にあるデータサーバーに設計や施工情報を保存するなどありえない」と言われていた大手企業も最近では使えるようになってきた。海外案件では必須となっていることや、最近では管理レベルでも自社サーバーよりもクラウドサーバーの信頼度が高くなり、コストメリットも大きいからだ。BIMソフトがWEBブラウザで使えるようになるのも遠い話ではない。 AutodeskのFORGEでは、WEBベースのアプリケーションの開発ができる。WEBベースのアプリケーションになると実はいろいろな課題を解決できる。1つは高額のBIMソフトとハイスペックなパソコンがなくともBIM業務ができる。WEBベースでの作業処理はクラウド上のCPUを使うためスペックの高い環境が必要ない。企画から基本設計用や実施設計用、施工用と専門性のあるアプリケーションにすることで作業を限定し機能も限定することができるため利用コストを抑えられる。FORGEでは、処理の種類と使用時間によって課金されるので、機能を限定することでRevitよりも安いソフト(サービス)として提供できる。自動処理やオペレータ用のアプリケーションには最適だ。 また、BIMデータは共通化してWEBアプリケーションの違いでアクセス権を変えられれば、設計、施工、運用で同じBIMデータを管理できる可能性もあると考えている。BIMデータを共通化できるとデータ連携のメリットだけでなく、建物の資産価値がBIMデータによって生まれる可能性もある。BIMデータがあることで建物の環境情報を評価やエネルギー管理など、運用時のビジネスにも展開できる。この分野での発展に期待し、展開を楽しみにしている。 情報の意味と価値の変化BIMの“I”は「Information」であるが、情報という意味が「Intelligence」に変わる。 株式会社 ビム・アーキテクツ 代表取締役 山際 東

建設ITガイド 2020 特集2「建築BIMの”今”と”将来像”」  |

今なぜ 『建築BIM推進会議』なのか 国と民間が一体で進めるデジタル生産革新

|

2020年8月17日

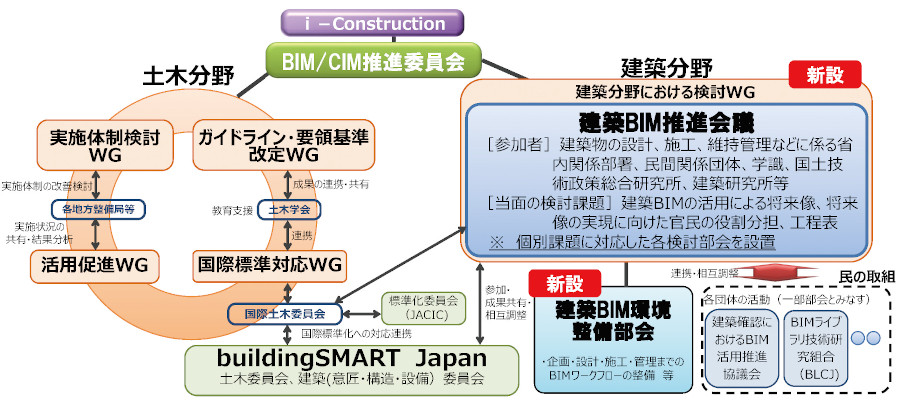

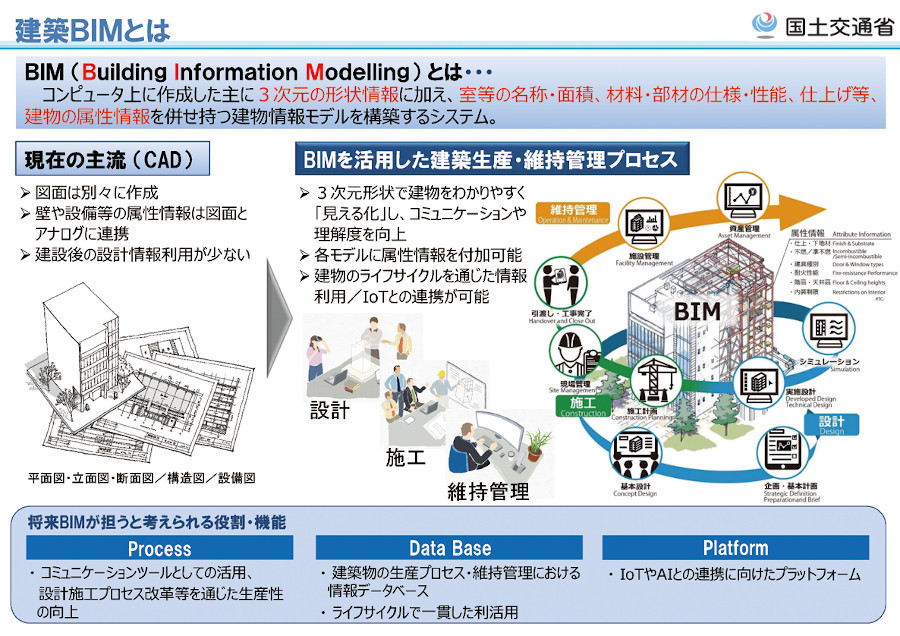

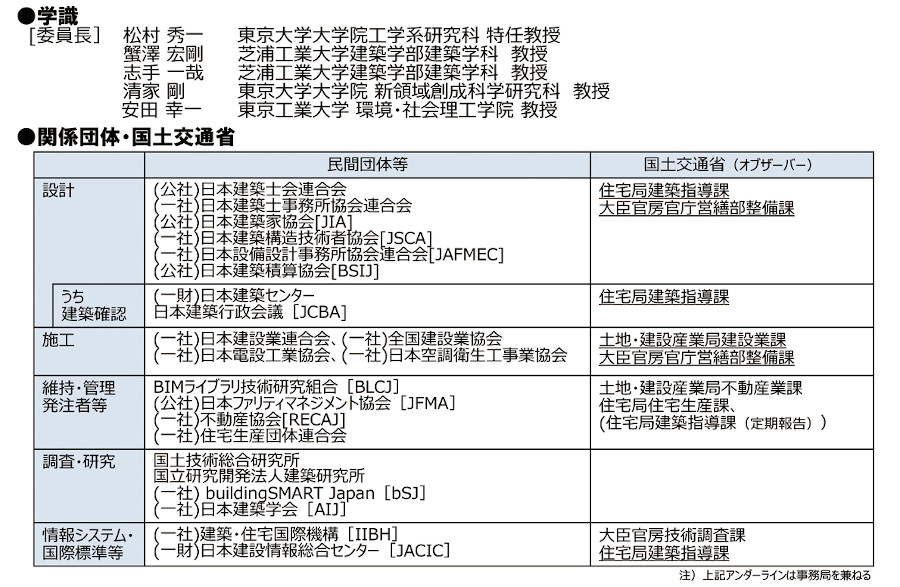

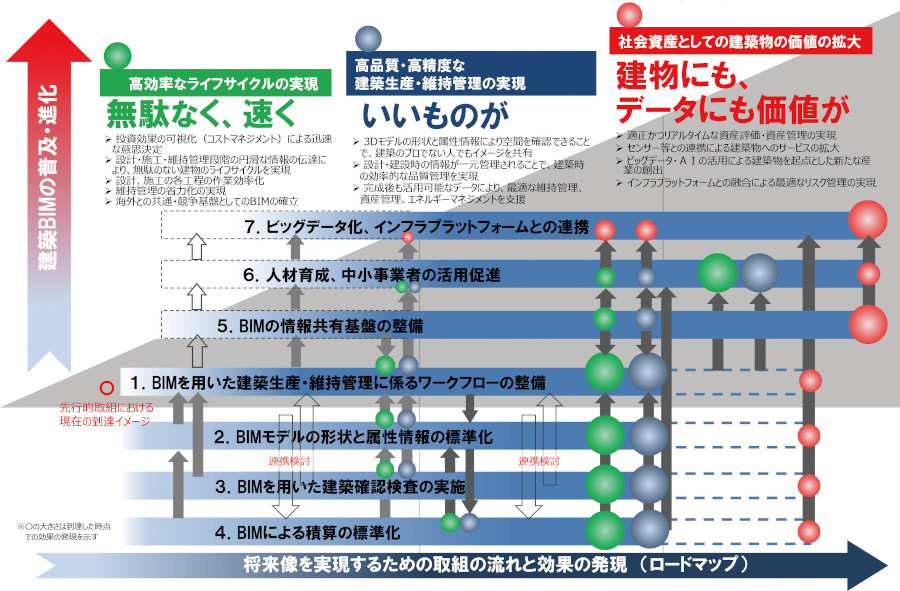

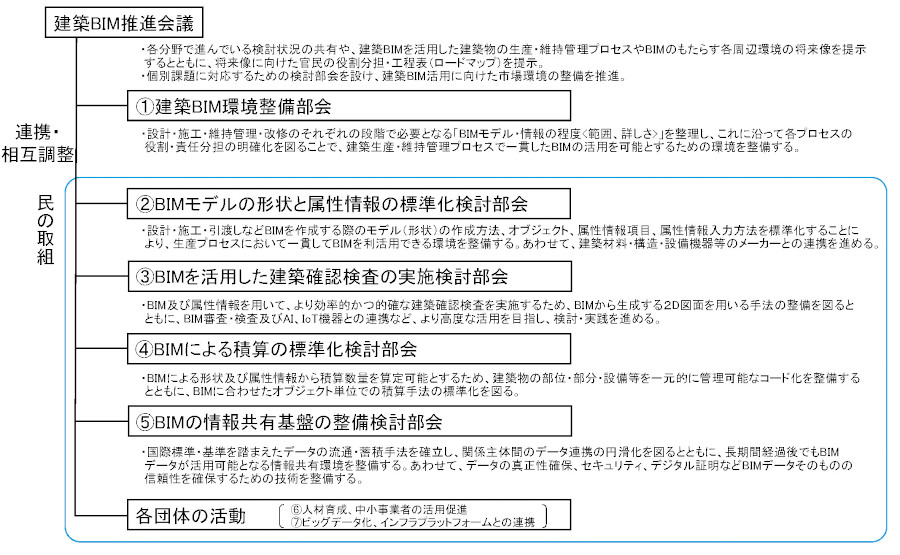

はじめに(1)Society5.0の社会へ (2)Society5.0の実現に向けた取組 また、民間発注を含めた建築工事全体でのBIM普及に向けて、民間事業者等と連携し、建築物の設計・施工・管理の各段階におけるBIM活用の手順や共有するモデルの属性情報の整理等について課題抽出を行うとともに、BIMの有効性等の普及啓発方策を検討し実施するものとされています。 BIMの活用状況および課題現在、諸外国では土木分野だけでなく、建築分野においてもBIMの活用が進んでいますが、わが国での建築分野におけるBIMの活用については、設計、施工の各分野がそれぞれ個別に活用するにとどまっており、BIMの特徴である情報の一貫性が確保できていない状況にあります。この結果、維持管理段階のBIMの活用は低調となるなど、建築物のライフサイクルを通じたBIMの活用につながっておらず、またBIMの活用効果も限定的となっております。 建築BIM推進会議の設置国土交通省では、建築の設計、施工、維持管理に至る建築物の生産・維持管理プロセスで一貫してBIMを活用することによって、業務効率化や生産性向上を図り、最適な建物のライフサイクルの実現を目指すとともに、建築BIM(図-2)や新技術がもたらす理想的な社会像を創造する取り組みを図るため、官民が一体となって「建築BIM推進会議(以下、「推進会議」という)」を設置(令和元年6月)しました。

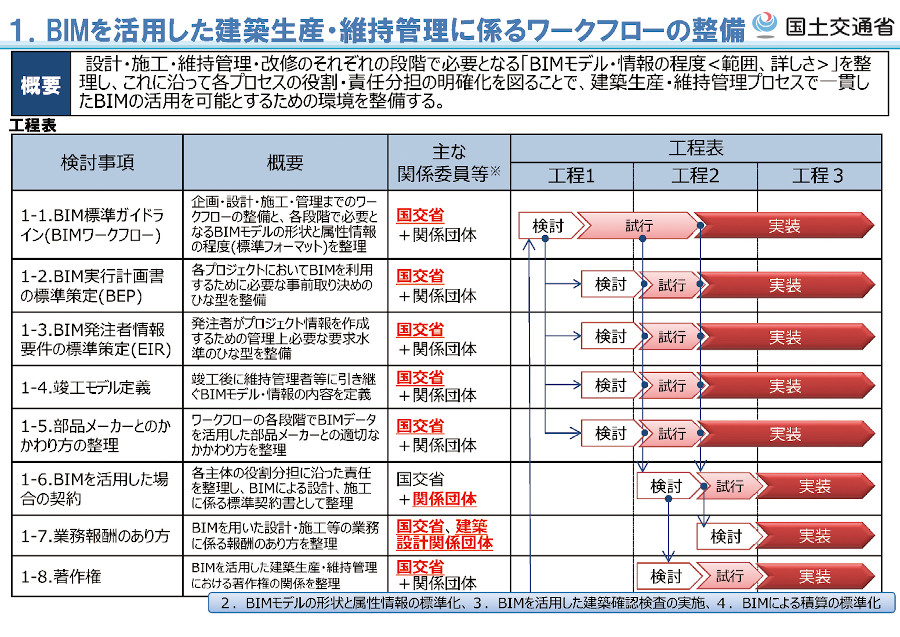

BIM活用による将来像の策定令和元年6月13日に第1回推進会議が開催され、国および関係団体等におけるBIMの活用・推進に係る検討状況等の報告・確認が行われた後、BIMの活用による建築物の生産・維持管理プロセスや将来像の検討、将来像の実現に係るロードマップ(官民の役割分担、工程表)の検討等が開始されました。その後、7月に第2回、9月に第3回の推進会議が開催され、将来像・工程表が概ね了承されました。 具体的な検討作業については、推進会議の下にそれぞれの項目に対して検討部会で行うこととし、①のワークフローの整備に関しては、建築生産・維持管理プロセスで一貫したBIMの活用を可能とするための環境整備に向け、建築生産・維持管理プロセスに関わる全ての関係者間の調整を要することから、国土交通省が中心となる部会(建築BIM環境整備部会)を設置しました。また②~⑤については、既に民間の関係団体等において検討が進められていることから、それらの各団体の活動を部会と位置付け、個別課題に対する検討等が進められています(図-5)。 今後、これら部会においてさらに官民が一体となってBIMに関する議論が深まることが期待されます。 建築BIM環境整備部会の設置建築BIM環境整備部会では、BIMを用いた建築生産・維持管理に係るワークフローの整備、企画・設計・施工・維持管理等の各段階で必要となるBIMモデルの形状と属性情報の程度等(標準フォーマット)の検討等を進め、標準的なBIMの活用方法を示したBIM標準ガイドライン(以下、「ガイドライン」という)の策定、BIM実行計画書(BEP※1)およびBIM発注者情報要件(EIR※2)の標準ひな型の策定等を行うことになっています(図-6)。 令和元年10月4日に志手一哉芝浦工業大学建築学部建築学科教授を部会長とする第1回建築BIM環境整備部会が開催され、事務局側から提示したガイドラインの構成の素案とともに、業務区分の考え方と役割分担、維持管理段階へ引き継ぐべき情報の考え方等について議論され、令和元年度内に3回部会を開催し、ガイドラインの原案を策定・とりまとめることが確認されました。 ガイドラインの策定は、建築物の生産プロセスや維持管理を含めた建築物のライフサイクルにおいて、異なる幅広い主体がBIMを利活用した効率的な手順等を共有でき、BIMを通じ情報が一貫して利活用される仕組みの構築を目指しています。 今後の展開と展望令和元年度末に開催予定の第4回推進会議において、各部会における検討結果の報告、関係団体の活動状況の確認等を行った上、BIM標準ガイドラインが策定される予定です。その後はさらに、本ガイドラインにおいてはBEP・EIRの策定、竣工モデルの定義、部品メーカーとのかかわり方の整理、BIMの契約・業務報酬のあり方、著作権等の整理を盛り込むべく検討を行うとともに、関係団体の検討・取り組みとも連携し、官民一体となってさらに検討を行っていく予定です。 国土交通省 住宅局 建築指導課 課長補佐 飯田 和哉 / 課長補佐 田伏 翔一

建設ITガイド 2020 特集2「建築BIMの”今”と”将来像”」  |

『見える地域連携』をアシストするBIM-鹿児島第3地方合同庁舎での活用事例-

|

2020年8月11日

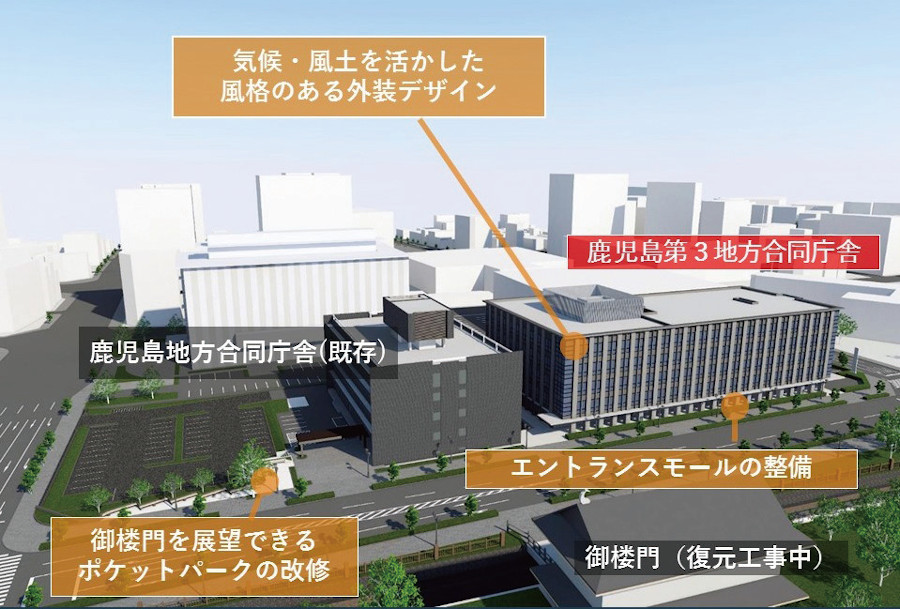

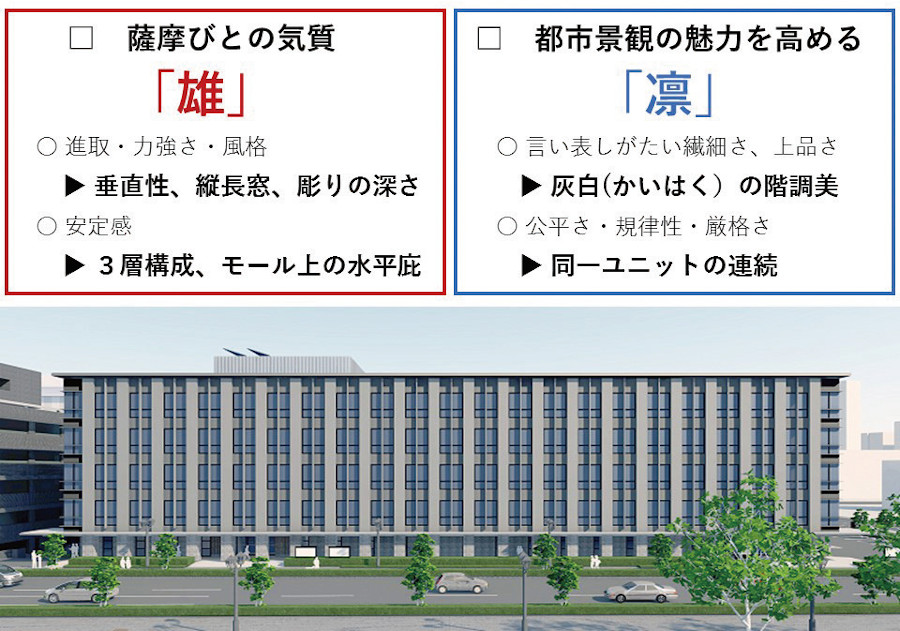

地域と連携して整備する鹿児島第3地方合同庁舎鹿児島第3地方合同庁舎が、いま鹿児島(鶴丸)城跡の東に隣接する敷地において建設中です。この敷地は鹿児島の歴史・文化・観光を代表するエリアであり、日本の近代化の歴史の舞台ともなった「歴史と文化の道地区」内にあります。市の景観形成重点地区に指定されており、電線類が地中化され、石張り歩道、親水水路、イヌマキの植栽、ガス灯が整備され、潤いと安らぎのある街路空間が創出されています。さらに向かいの鶴丸城跡では、鹿児島の新たなシンボルとして高さ20mもの御楼門が復元整備中です。

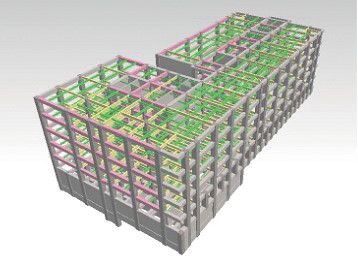

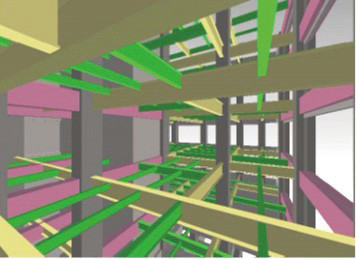

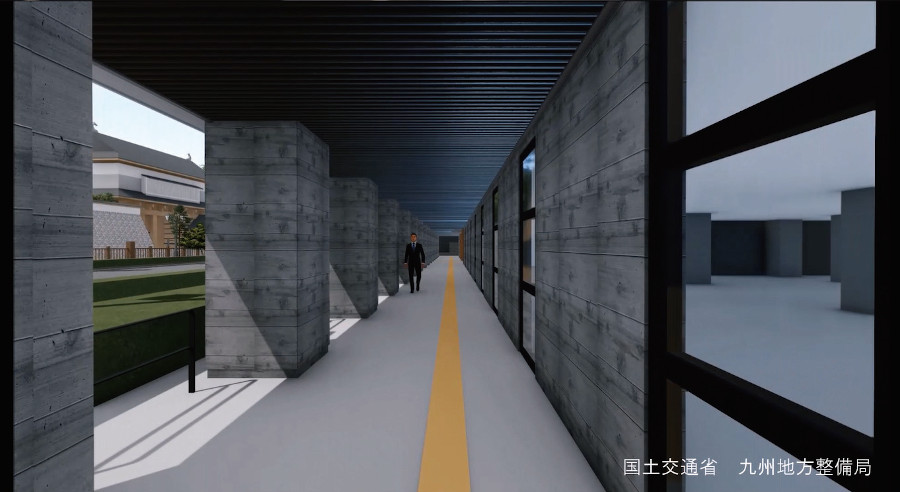

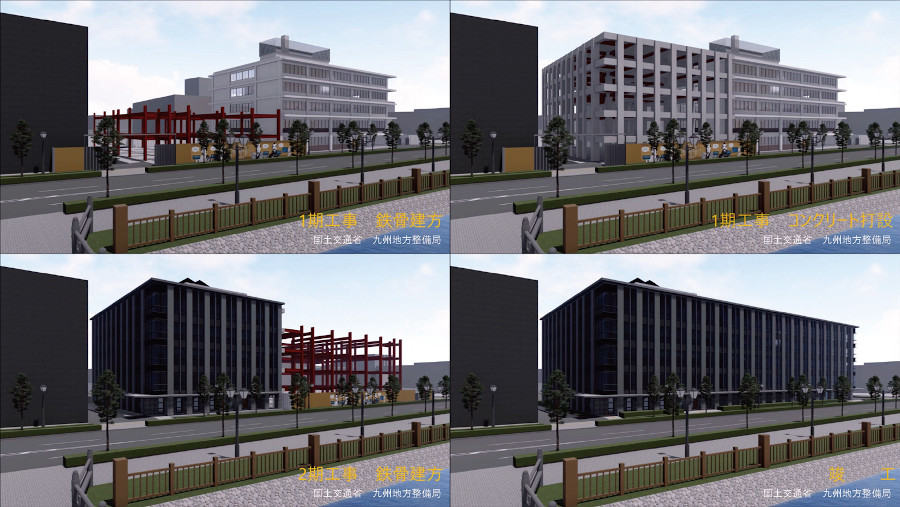

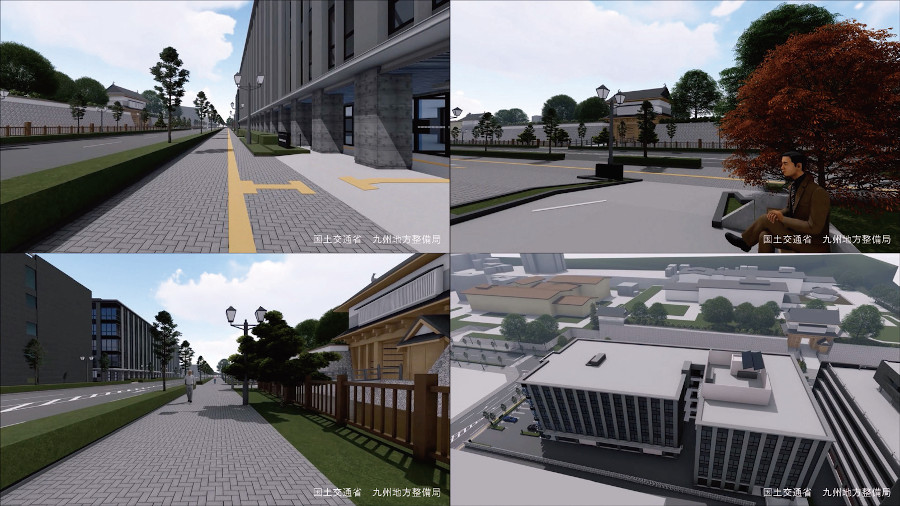

設計段階での活用(1)BIMのメリット (3)鹿児島市景観審議会でのBIM活用 景観設計に当たっては、鶴丸城との「見る、見られる」の関係を大切にし、地元の方がとても大切にしている「歴史と文化の道」に開かれた空間となっているか、BIMを使用して検討を行いました。 鶴丸城から「見られる」ことについては、城の中庭に立ったときに圧迫感を感じない建物高さであるかを確認しています。鶴丸城を「見る」ことについては、降灰や強い日差しへの対策として、エントランスモールを街路沿いに設置する計画としましたが、そこを通行する際に連続する柱の間から、御楼門や石垣が十分に見えるほどの開放感があるか、庇が御楼門の姿を隠すことがないかを検証しています(図-4)。 さらに、BIMを使用して、時刻の経過によって変わる街と庁舎の表情を確認しながら、色彩、階調、陰影、素材などを探求し、風格・安定感と繊細さ・上品さを併せ持つファサードを創りあげました(図-5)。 審議会では、BIMで作成したパースや動画を用いることで、委員の理解も深まり、コンセプトを強化するさまざまな具体の意見をいただき、デザインをより洗練されたものにすることができました。 (4)ユニバーサルデザインレビュー 着工・事業経過報告会での活用本事業は鹿児島市民の心のよりどころである鶴丸城の向かいに建設するため、地域の方々の関心が高く、さらに約4年強もの長期間の工事を行うことから、完成を待たずに事業内容を関係者や市民に説明する必要がありました。そのため、着工式に併せて、事業の経過を詳しく報告する場を設けることとしました。 厳しい高さ制限を技術的な工夫によりクリアしたことについては、BIMモデルより3種の構造を色分けした俯瞰と内部の構造フレームの透視図を作成し、「ハイブリッド構造により、執務空間を損なうことなく、建物の高さを抑えることを実現した」と説明するようにしました(図-7)。   図-7 構造フレーム SRC造グレー、S造 黄色・緑色、RC造 ピンク 2点目の「地域との連携」については、地域の歴史を踏まえて計画していることを示すために、紹介する動画の冒頭に、本敷地が鶴丸城下の馬場、火除地であった江戸時代から、官庁施設、文化施設、教育施設が形成されていく変遷を古地図や航空写真を利用して説明するようにしました(図-8)。 地域連携方策のひとつであるエントランスモールについては、モールを歩いたときに庁舎のエントランスや御楼門がどのように目に映るのかをウォークスルー動画で表現しています。次に、観光客の視点でこの一帯をそぞろ歩きしたり、ポケットパークで立ち止まったりしたときに見える光景の動画を挿入し、最後には、庁舎をぐるりと空から一周見まわしたときのシーンを描くことで、ファサードが、地域の景観と調和していることを示して終わりとしています(図-9)。 こうして作成した動画は、着工式の最後にナレーションを加えて、参加者に見ていただきました。三反園鹿児島県知事からは、「御楼門を展望できるポケットパークが整備されることは鹿児島の観光振興に寄与することになるので感謝する」との言葉を賜りました。鶴丸城御楼門復元実行委員会の玉川委員長からは、「整備局は私たちの要望を真摯に受け取っていただき、かなり苦労したかもしれないが、地域の歴史を尊重し、地域に寄り添った庁舎としていただいた。今後のまちづくりにも貢献するものとしていただき、整備局には心から御礼を申し上げたい」との感謝の言葉をいただきました。 設計段階での活用本事業では先述の建築工事受注者のほか、電気・機械の工事受注者もBIMを活用しております。鹿児島ではBIMモデルを作成できる技術者が少ないため、建築工事受注者は大阪の本社でモデルを作成し、ビデオ会議システムを通して、本社と現場でコミュニケーションをとって、施工の検討を行っています。2次元で施工図を検討する場合はA1版程度の大きさが必要ですが、3次元モデルでは問題箇所が把握しやすいため、ディスプレイ越しでも担当者間の意思疎通は十分にとれています。こうすることで、BIMモデラーが不足する地方の施工現場でもBIMの成果が十分に得られています。

おわりに地域の関係者が同じ理解の下、意見を交換することにより、関係者間で良好な関係が築かれ、満足度の高い地域連携となります。連携により、発注者が想像のつかないような地域関係者の思い入れや、地域ならではの意見が得られ、整備内容がよりよいものに昇華され、最終的には関係者間の心の理解や共感につながります。 国土交通省 九州地方整備局 営繕部

建設ITガイド 2020 特集2「建築BIMの”今”と”将来像”」  |

BIMとMR技術を活用した中間検査と完了検査の実施について

|

2020年8月6日

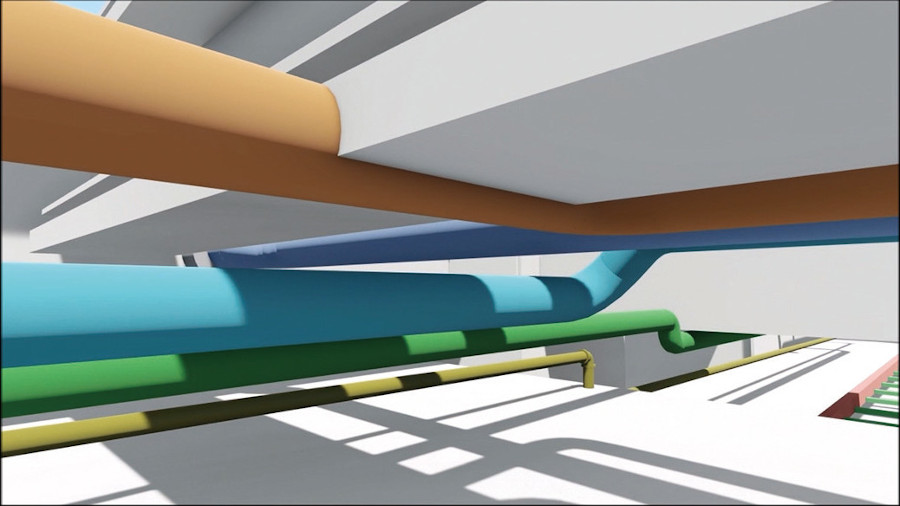

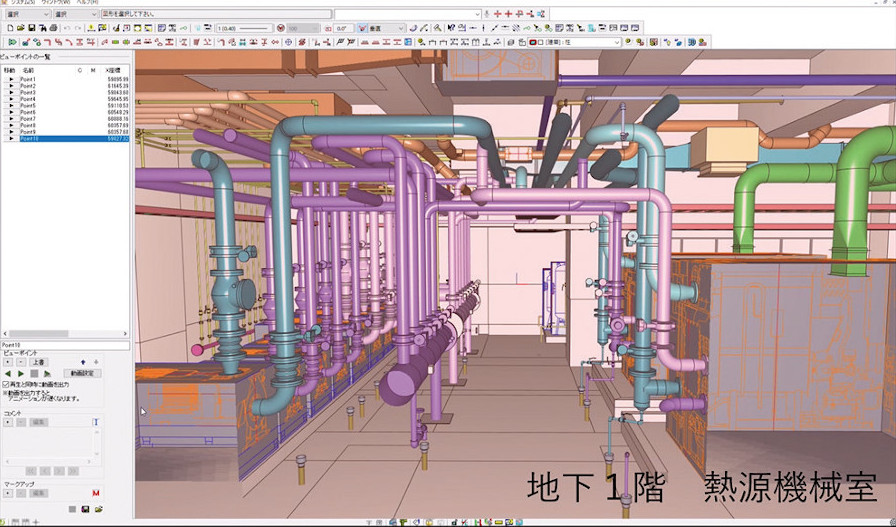

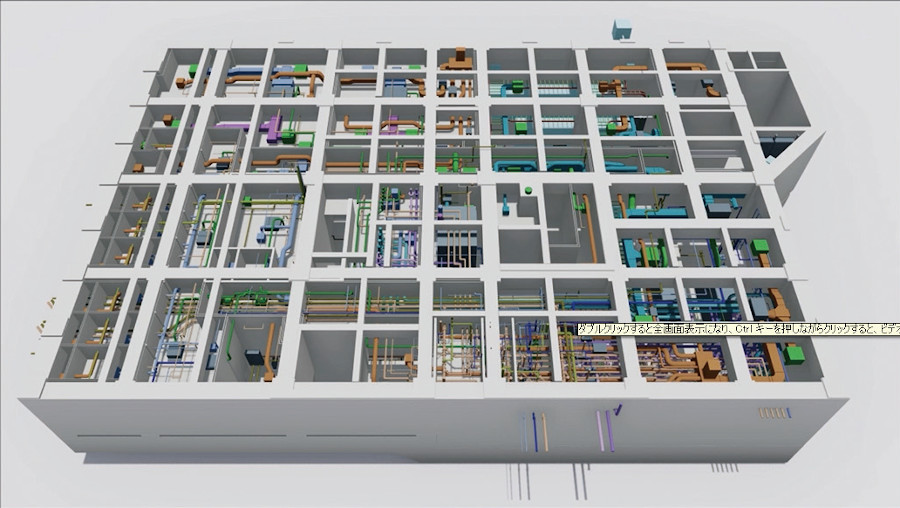

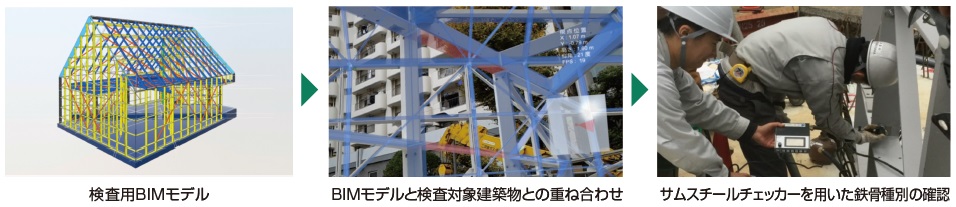

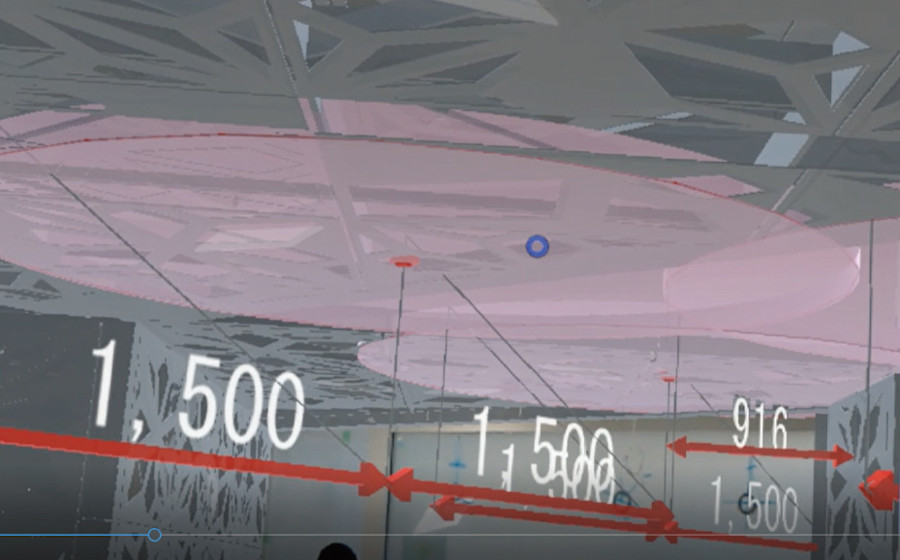

はじめにプロジェクトにおけるBIM活用が進む中で、BIMをどのように活用するかを工夫することは、生産性の向上や品質確保にとって重要なことです。近年は、建築確認におけるBIM活用も進んでいます。日本建築センター(以下、「BCJ」という)と竹中工務店も、2017年に日本で初めて省エネ適合性判定の対象となる規模の建築物の建築確認と省エネ適合性判定においてBIMを活用した事前審査を実施し、その有効性や課題を整理するなど、建築確認へのBIM活用に積極的に取り組んできました。 検査の概要(1)検査対象建築物 BIM・MR検査の方法(1)中間検査 また、検査中の質疑は、現場の写真データも添えて共有クラウドのBIMモデルの該当部分に記録することで、質疑内容がより明確になるように工夫しました。質疑に対する回答(是正報告)も、回答文書に是正後の現場の写真データも添えて共有クラウドのBIMモデルの該当部分に記録することで、検査の経過が明確になるようにしました(図-2)。 (2)完了検査の方法 ①検査項目 完了検査(建築設備の検査)におけるBIM・MR検査の検査項目は次のとおりです。 1)空調・換気機器の設置状況の確認 2)配管・ダクトの各系統の接続状況の確認 3)延焼の恐れのある部分の位置の確認(延焼の恐れのある部分と設備開口の離隔の確認) 4)自動火災報知設備の感知器の感知区域や法定離隔距離の監理状況の確認 ②完了検査用BIMモデルの特徴 完了検査の検査用BIMモデルとしては、検査の効率化と的確性の向上のために、検査項目及び検査目的に合わせて以下の表示等をしたモデルを作成しました。 1)建築設備の種別や系統による色分け 建築設備は、外見が同じ又は似ている機器・器具や配管・ダクト等が多いため、外見のみで種別や系統を判別するのは困難です。そこで、空調・換気機器の設置状況の確認(①1))や配管・ダクトの各系統の接続状況の確認(①2))の効率化と視認性の向上を目的として、BIMモデルの建築設備を種別や系統ごとに色分けしました。 2)設計図書における補助線の表示 設計図書では、法適合の確認の効率化のために、延焼の恐れのある部分などの補助線を明示しています。しかし、実際の建築物や敷地には補助線は明示されていないため、通常の検査では、現場と設計図書を見比べたり、距離を測定しながら、各設備の設置位置の確認や妥当性の確認を行います。BIMモデルも、通常は補助線が明示されていませんが、今回は、BIMモデルにも補助線を明示し、実際の建築物に補助線を投影して確認できるようにすることで、検査ポイントの見える化と法適合性の判断の効率化を図りました。 3)監理値や監理記録の表示 完了検査は、工事監理者による工事監理の状況を確認することが検査方法の一つです。そのため、検査では、工事監理者の監理記録を確認したり、現場検査における測定や作動状況の確認等の結果と監理記録を比較することで、監理状況の妥当性を確認します。通常は監理記録と設計図書は別の図書ですが、今回は、自動火災報知設備の感知器の感知区域や離隔距離を監理記録としてBIMモデルに記録・表示することで、監理状況の確認の効率化を図りました(図-3)。 ③検査の実施 完了検査では、BCJ(検査者)と竹中工務店(受検者)の双方が検査用BIMモデルを投影させたHMDを装着し、受検者がBIMモデルをもとに設計(確認図書)内容や監理状況を説明しながらBIM・MR検査を実施しました。 検査者や受検者が見ているMR情報は、現場内の大型ディスプレイや持ち運び可能なノートPCにも表示しました。これにより、HMDを装着していない人や現場にいない人も、リアルタイムで検査箇所や検査内容を共有できるようにしました(写真-1)。 BIM・MR検査のメリットBIM・MR検査の実施による、検査者と受検者それぞれにとってのメリットは次のとおりです。 (2)受検者にとってのメリット BIM・MR検査の課題今回実施したBIM・MR検査の課題は次のとおりです。 まとめと今後の展望今回の取り組みにより、BIM・MR検査は、視認性を高めることで空間把握の確度が高まり、現地確認に時間を要する箇所の検査の効率化と的確な検査に繋がることが確認できました。また、共有クラウドを活用することで情報の一元化が図られ、検査者・工事施工者・工事監理者等の迅速な情報共有に繋がりました。この検査手法は、法定検査の省力化を図るだけでなく、自主検査、建物維持管理への省人・省力化へとさらなる効率化が期待できます。 一般財団法人 日本建築センター 確認検査部 設備審査課 主査 杉安 由香里

株式会社 竹中工務店 東京本店 設計部 設計第2部門 設計4(アドバンストデザイン) グループ長 花岡 郁哉

建設ITガイド 2020 特集2「建築BIMの”今”と”将来像”」  |

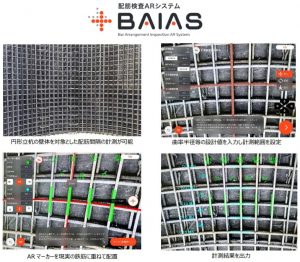

GRIFFY、配筋検査ARシステム「BAIASⓇ」 に新機能「円弧計測モード」を搭載

GRIFFY、配筋検査ARシステム「BAIASⓇ」 に新機能「円弧計測モード」を搭載