書籍版「建設ITガイド」に掲載した特集記事のバックナンバーです。

BIM 次の進化に向けて

|

2018年8月3日

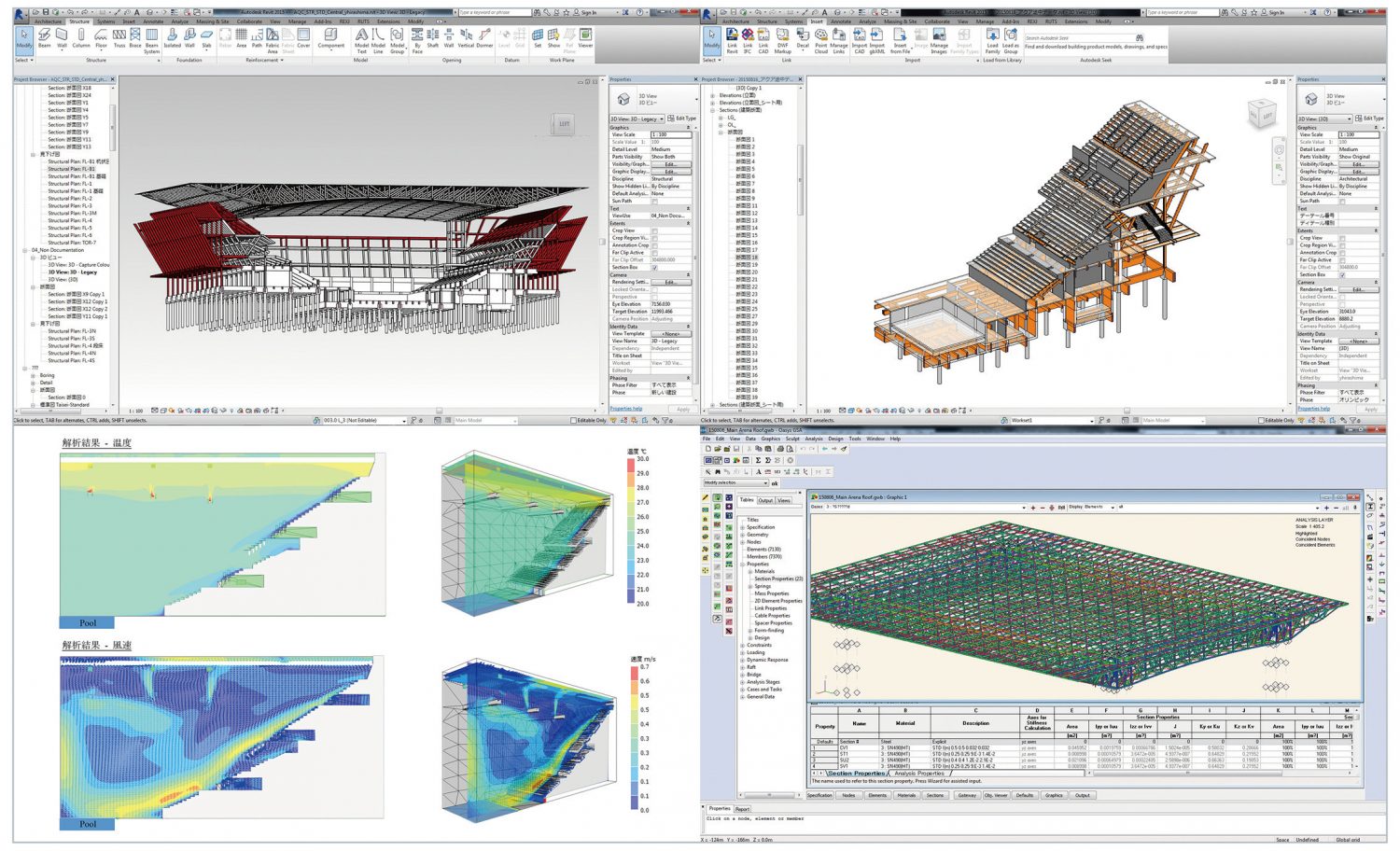

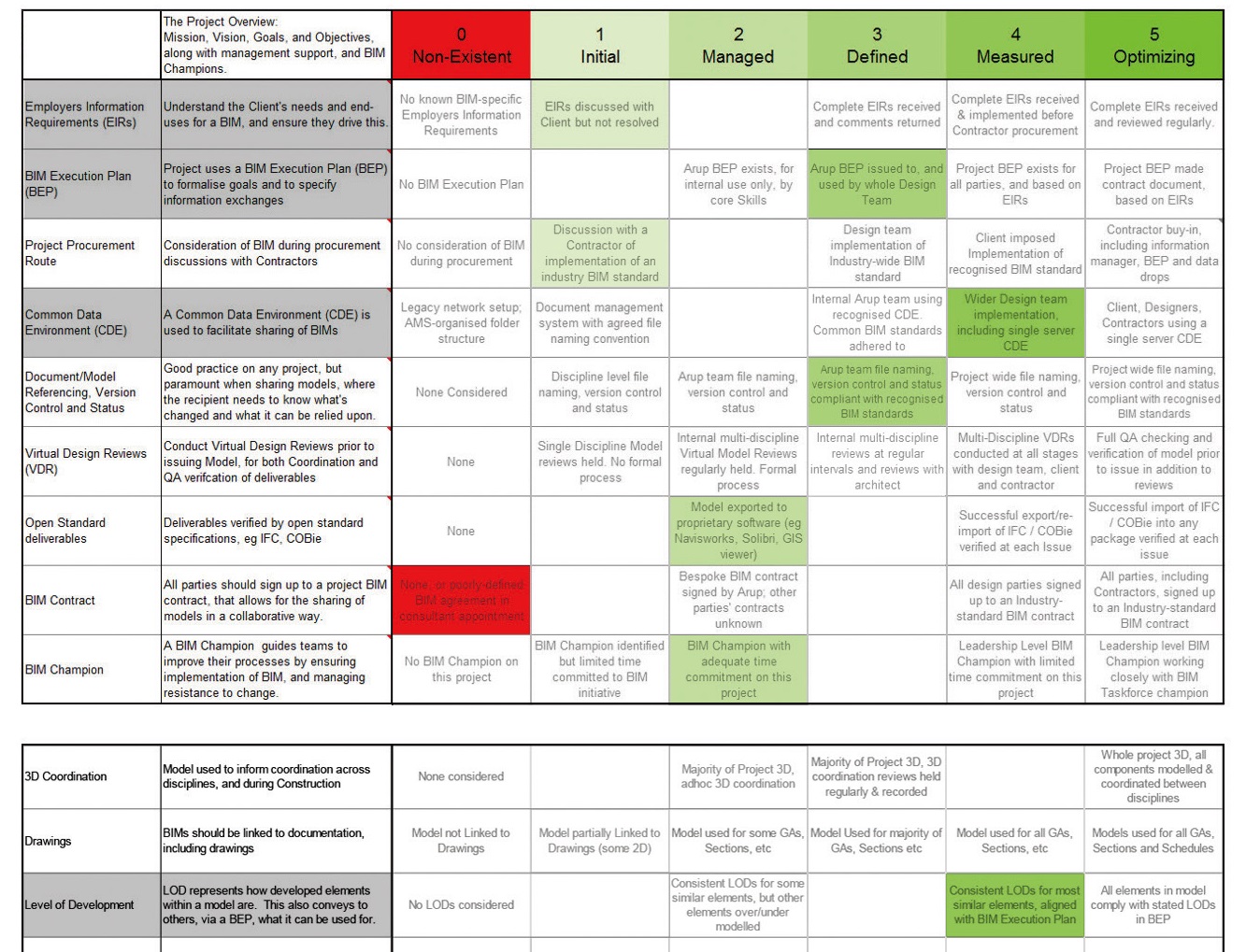

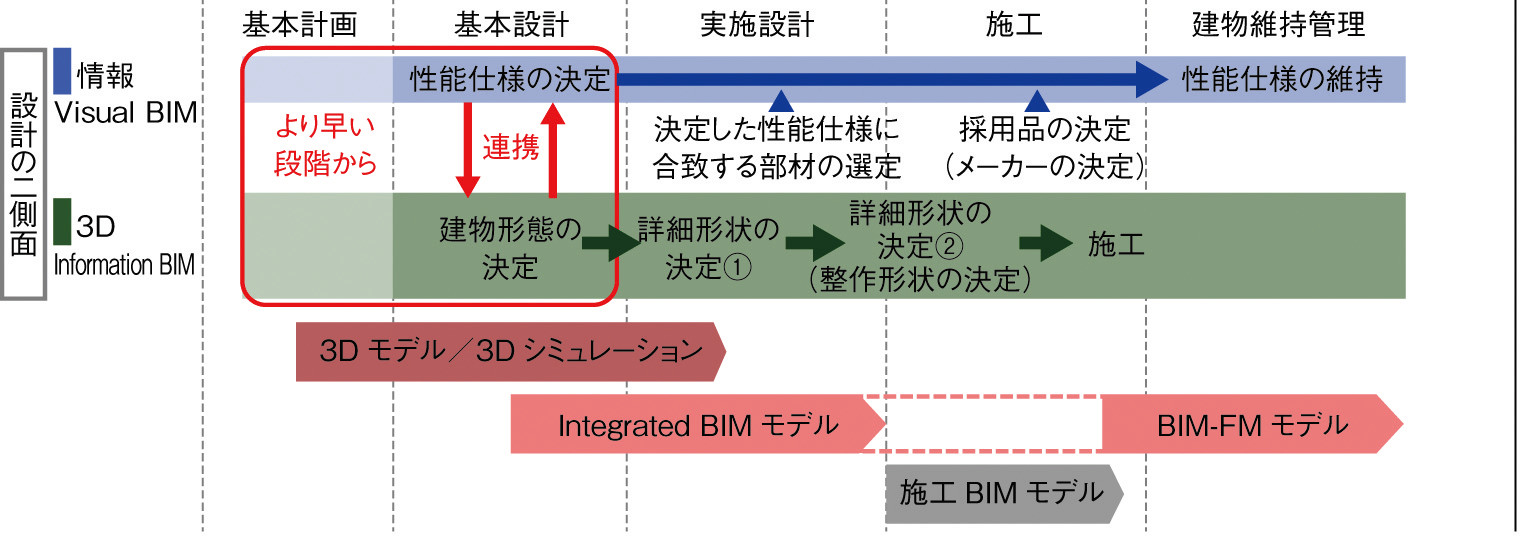

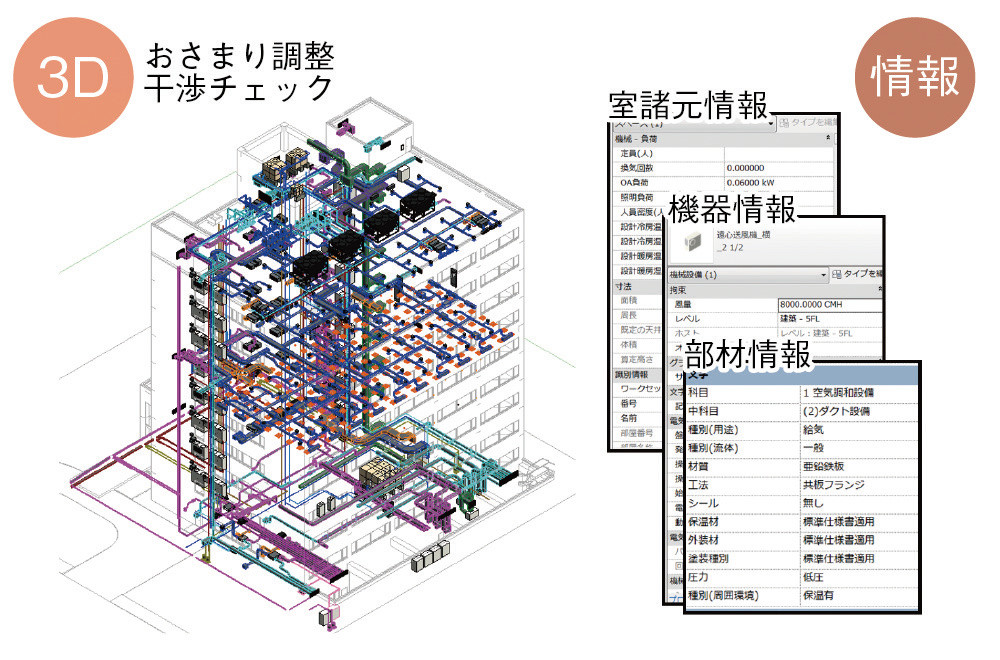

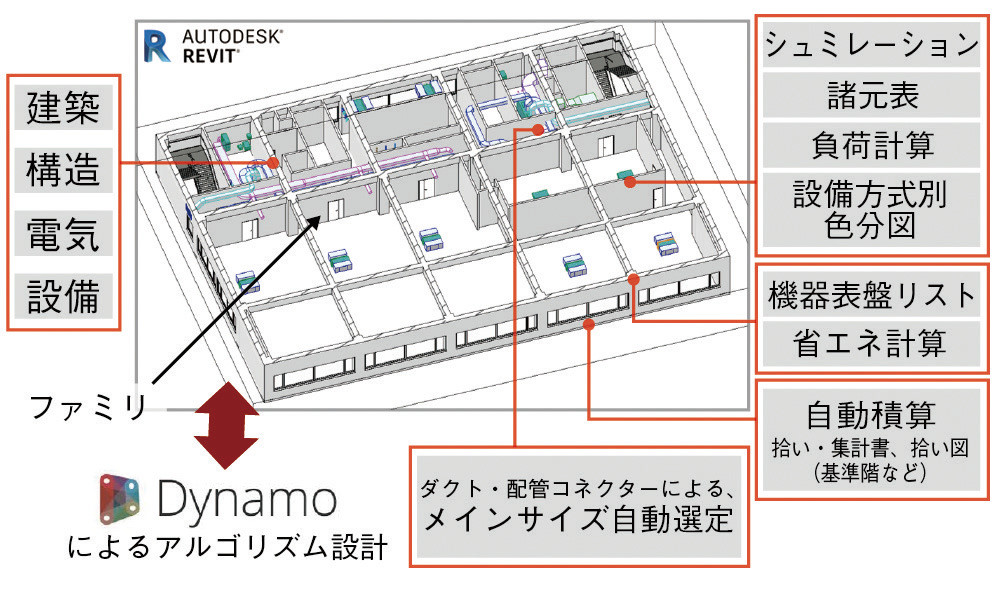

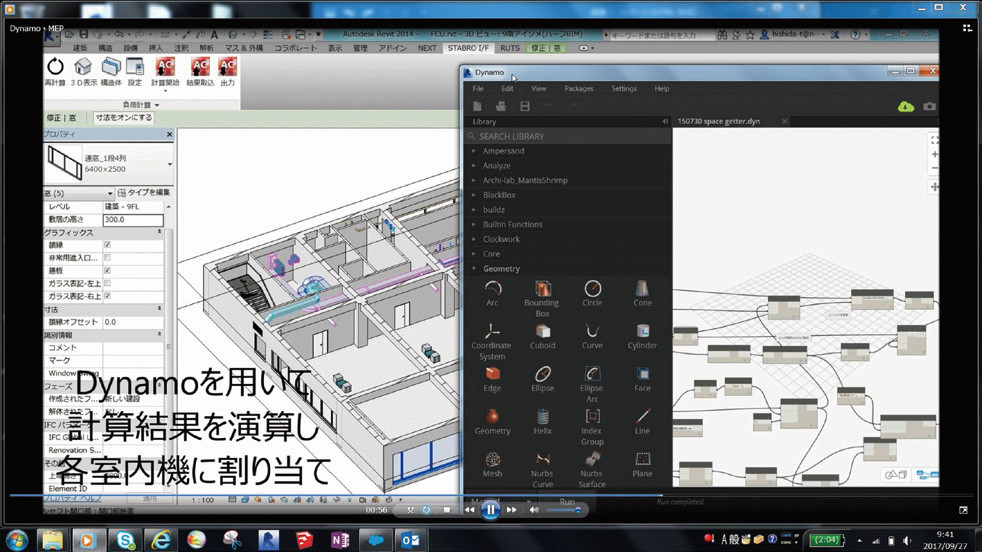

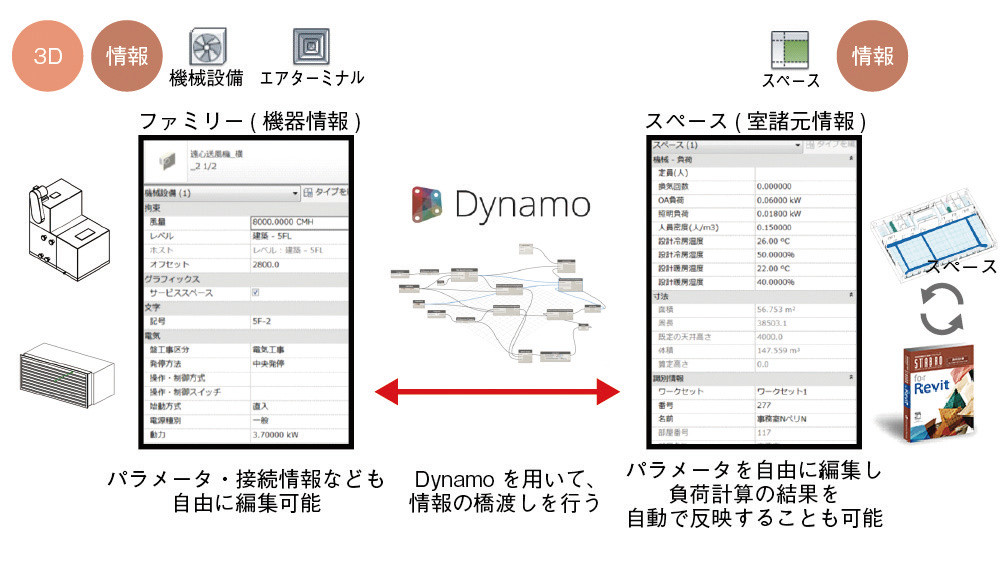

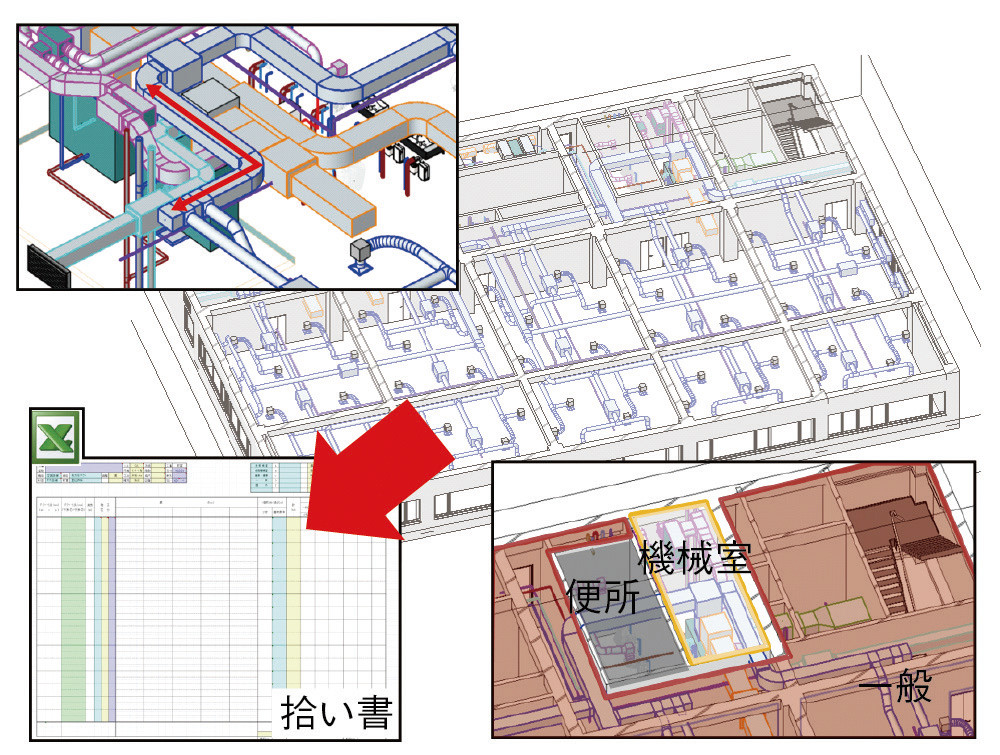

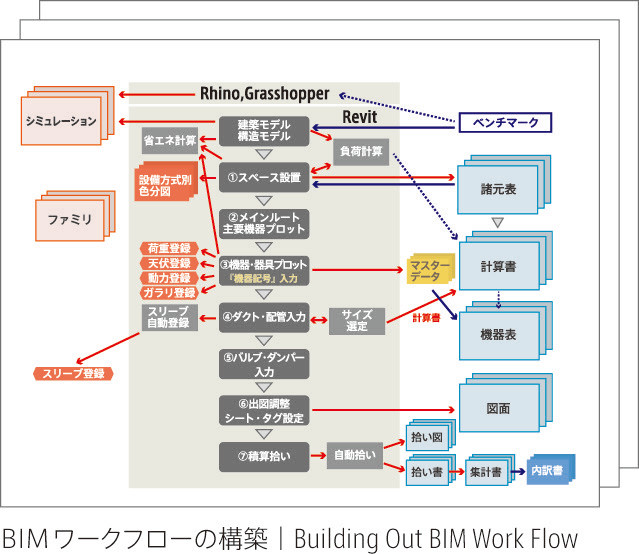

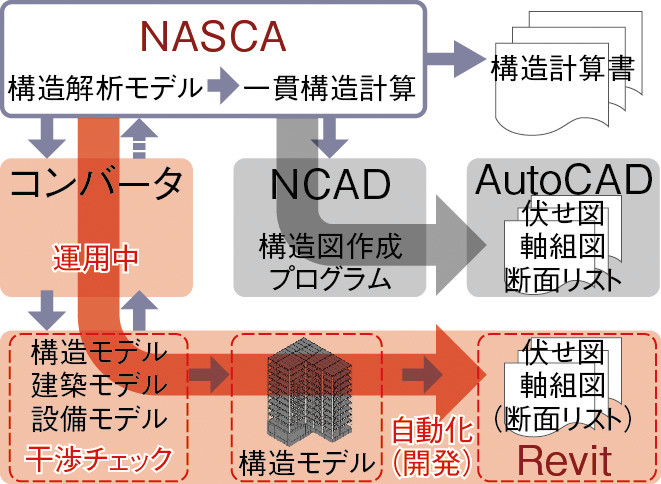

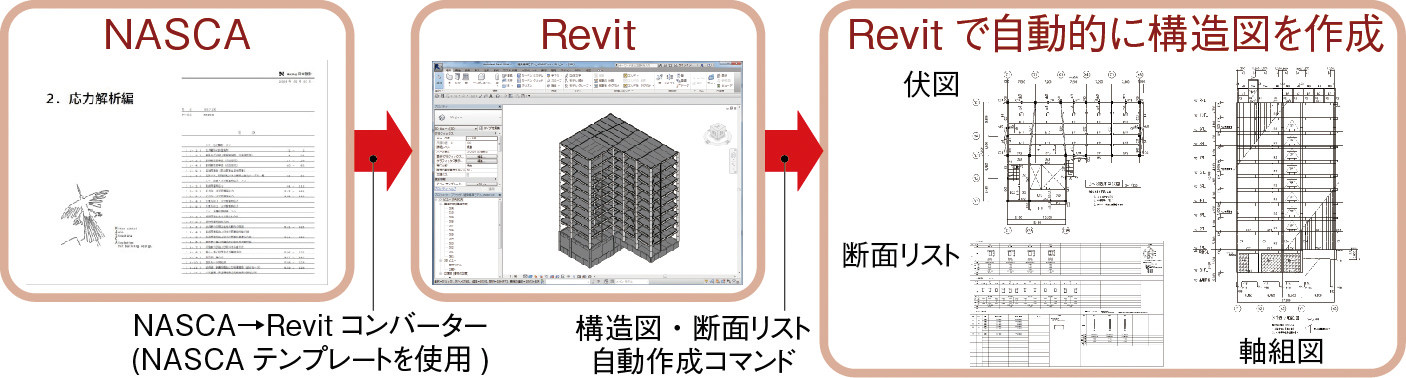

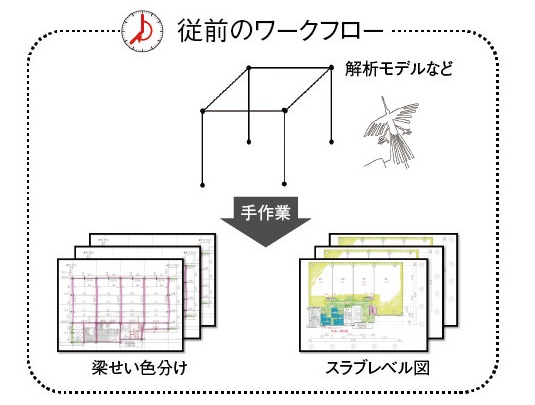

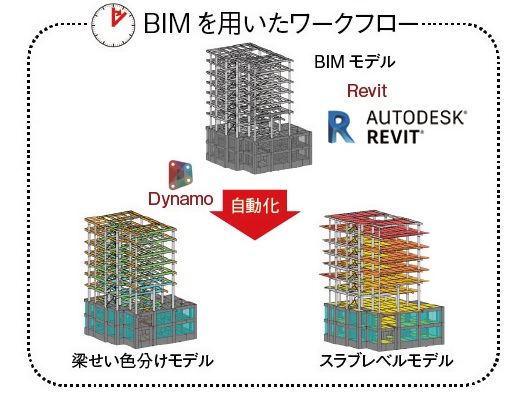

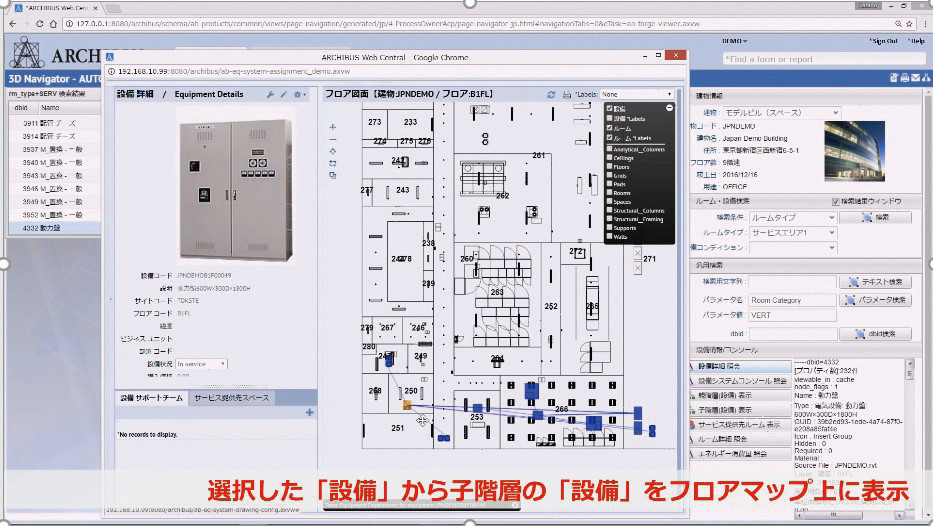

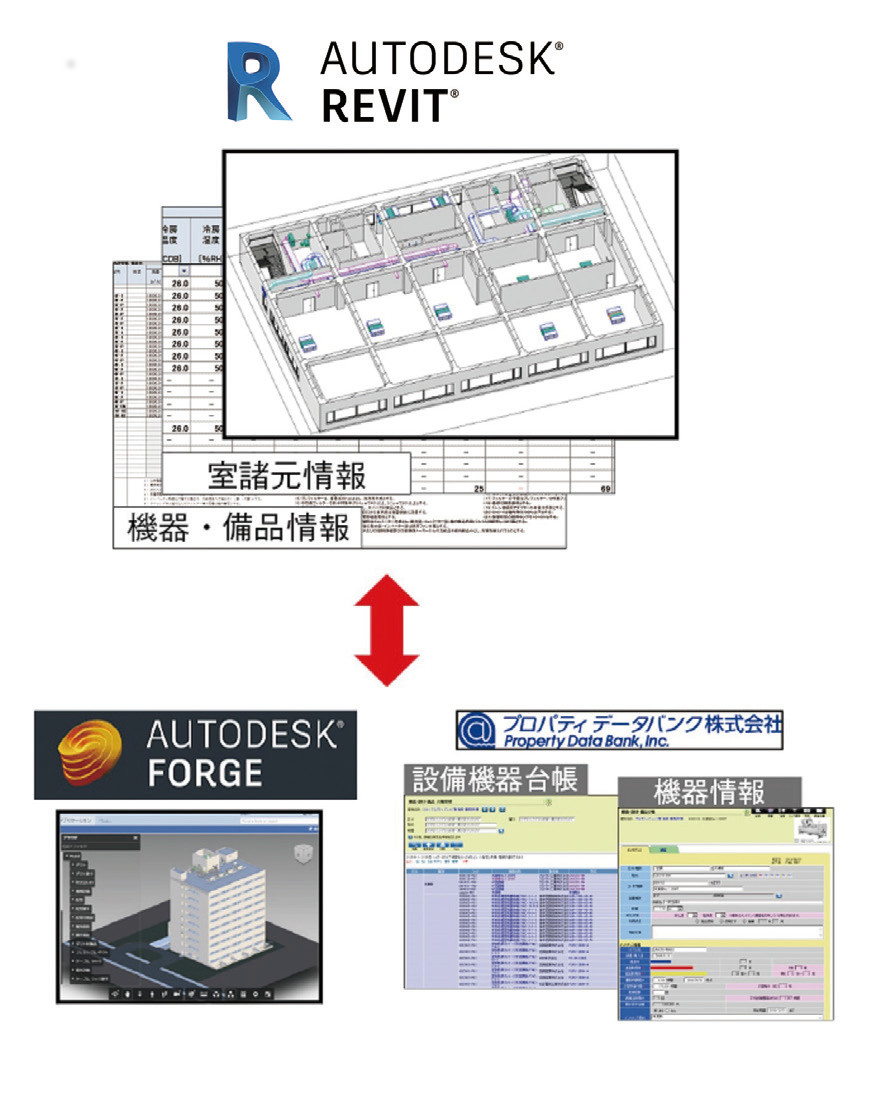

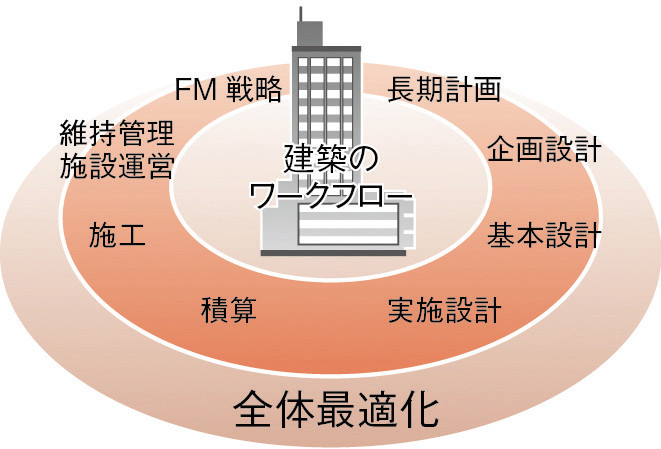

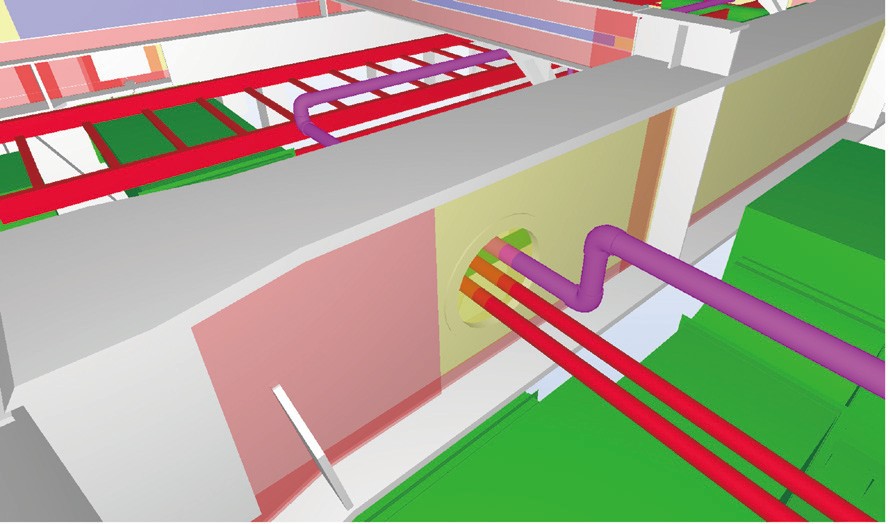

Information-BIMへの取り組みBIMには「3D」と「情報=Information」の二つの側面がある。二つの側面を設計フローに即して捉えると、「3D」の側面は、設計が進むにつれて進化していく「形状」のフローであり、「Information」の側面は、設計の初期段階で行われる「性能」に関わるフローといえる(図-1)。日本ではBIMの「3D」の側面が主である。BIMの「Information」の側面について言及されたとしても、主に形態の寸法や仕上げ情報に留まっている。  図-1 日本設計のIntegrated-BIMワークフロー BIMの本質は、建物の「データベース」化にある。「BIM」の持つ「データベース」すなわち「情報」の側面が、Information-BIMである。日本では、BIM「情報」活用がなかなか進んでいなかったが、その理由の一つには、意匠・構造・設備がそれぞれ別のソフトを使うところにあると思われた。異ソフト間での連携については、年々改善されており、「形状」に関してはかなり連携が改善されてきているものの、「情報」に関しての連携はまだ十分ではない。日本設計では、意匠・構造・設備が全て同一のBIMソフト「Autodesk Revit(以下、Revit)」を使う。そのため、セクション間での連携の問題が最初からない。後述するように、例えば、建築の面積や窓面積やその仕様、荷重条件、空調条件といった情報が、セクション間でスムーズに共有できる。このことが、日本設計において、Information-BIMの活用が大きく進むことにつながっている。 Integrated-BIMの推進意匠・構造・設備の共通プラットフォーム「Revit」を中心にして、さまざまなツールがダイレクトに連携する。これが、日本設計の考える「Integrated-BIM」の骨格となる。特筆すべきは2点、「アルゴリズム設計」と「ダイレクト連携」である。具体事例は後ほど紹介するが、セクション間を横断するアルゴリズム設計は、共通プラットフォームである「Revit」とアドインソフトであるビジュアルプログラミング「Autodesk Dynamo(以下、Dynamo)」があってはじめて可能になる。また、環境シミュレーションの「ダイレクト連携」は、環境設計を重視し、取り組んできた日本設計の設計思想に非常にマッチしている。「Rhinoceros+Grasshopper+ 環境シミレーション」の可能性も、日本設計が開発した「Rhinoceros-Revit」のダイレクト連携ツール「ant sat」があることでさらに拡がる。日本設計の構造解析ソフトとBIMをつなぐ、「NASCA-Revit」の連携、Dynamoを使った情報連携も効果を発揮している。今後も日本設計は「Integrated-BIM」を進化させていく(図-1)。 Connection-BIMに向けてBIMは、設計から、施工、さらには維持管理段階における建物「データベース」となる。だからこそ日本設計では、BIMを単なるツールではなく「ワークフロー」そのものとして捉えている。そして上述のとおり、「Revit」は設計の共通プラットフォームである。 BIMの「情報」を設備設計に生かすここからは、「設備BIM」の具体例を紹介する。これまで、日本の設備BIMは、納まり検討や干渉チェックなどでの利用に偏り、建築計画が固まった後の実施設計後半や施工段階での活用に留まってきた。  図-2 BIMの「Information」  図-3 設備設計でのBIM活用方法 アルゴリズム設計によるルーティン自動化ビジュアル・プログラミングでアルゴリズム設計を実現する「Dynamo」を活用した、設備設計の自動化にも取り組んでいる。例えば、スペース情報を集計し、機器の合計容量を自動的に計算して結果を戻すという一連の作業や、機器プロットまでモデル化した後は、「情報」活用により、負荷計算結果の数値を元に、機器を自動選定したり大きさを変えるといった自動化を可能にしている。今まで、時間と労力を費やしていたルーティンワークの自動化により、さらに深度化した検討が可能になる(図-4、5)。  図-4 アルゴリズムを利用した設備設計の自動化  図-5 アルゴリズム設計による自動化 スペースと部材情報を活用した設備の自動積算BIMモデルから、BIMソフトのデフォルト機能を用いた数量算出は可能であるが、積算基準と異なる集計になるため、そのまま積算に活用できない。  図-6 スペースと部材情報を活用した設備の自動積算 設備設計でのBIMワークフローBIMを設計フローに取り入れる際に重要なことは、BIM作業を追加業務にするのではなく、今までの業務を、BIMで置き替えていくことだと考えている(図-7)。  図-7 設備設計のBIMワークフロー ただし全てをBIMに置き替えるのではなく、汎用ソフトやExcelシートなどの便利なものは残しつつ、それらをBIMと情報連携させ、BIMを情報の中心に据えることが最も有効である。 日本設計では、各セクションの情報をロスなく共有できるRevitを中心に据えて情報の体系化を行い、全ての情報をRevitにつなげることで、今までバラバラだった情報を一元的に管理可能にしている。これにより、設計の過程でしか利用されていなかった貴重な情報を、「3D」利用に限られていた施工段階や、さらには運用段階へ引き継ぐことを見据えている。 なお、Revit(MEP)は設備の「性能」を決定する段階で活用し、最終的なアウトプット(実施設計図)は「Autodesk AutoCAD(以下、AutoCAD)」や、Revitとのダイレクト連携を開発したRebroを併用している。建築同様、アウトプットの実践的工夫により、実用化を図っている。 NASCAと構造BIMモデル次に「構造設計BIM」について概説しておきたい。日本設計では、構造解析プログラムは、自社開発の一貫構造計算プログラムNASCAを使用し、BIMソフトはRevitを使用している。それらを利用して、効果的にBIM活用を行うために、NASCAの構造データからRevitへのデータ変換を行うプログラムを開発し、現在運用中である(図-8)。  図-8 システムの全体図 BIMモデルの使用現在、NASCAからのデータ変換によって作成された構造のBIMモデルは、①建築・設備などの他セクションのBIMデータとの干渉チェック(図-9)、②構造図(伏図、軸組図)の作成などで活用している。このBIMモデルから作成された構造図は、相互の図面間で整合性が確保されるため、図面の確認作業が軽減されている。  図-9 構造図作成の自動化 構造図作成の自動化Revitを用いて自社の製図基準に適合した構造図を作成するためには、多くの手間がかかる。そして、その作業の一部は単純作業の繰り返しであり、かつ、どの案件に対しても共通である。今後BIMによる設計を継続的に行っていく上で、このような作業を自動化することは非常に効果的であり、構造図の品質向上および作業効率の向上につながる。そこで、NASCAからRevitへの変換時に自社仕様の伏図・軸組図の自動生成も同時に行うようにさらなる開発も完了している(図-8、9)。 二次部材の設計小梁などの二次部材の設計においては、ビジュアルプログラミングツールであるDynamoを用いてRevitとExcelを連携させる仕組みを構築した。それにより、計算に必要となるRevit内の情報の抽出、Excelへの自動入力、そして計算結果に基づき修正された結果の反映を一連の流れで行うことを可能とした。以前と比較してExcelへのデータ入力や計算結果に基づく図面修正の作業時間を大幅に短縮することが可能になった。 情報の整理と共有部門間の調整においては、さまざまな構造情報の中から各部門(意匠・設備など)の設計者が必要とする情報を整理した検討図(伏図・軸組図・断面リストなどとは異なる資料)が必要となる。これまで、検討図の作成は主に構造設計者が手作業で行っていたため、部門間の調整事項に変更が生じた場合、検討図の再作成作業が大きな負担となっていた(図-10-a)。そこでDynamoを活用して必要となる情報をRevitデータから抽出・視覚化することで、検討図作成の支援を行うツールを開発した。それにより、検討図作成の負荷が大幅に削減された(図-10-b)。また、このツールにより部門間の情報連携がより強固となり、設計全体の高品質化にもつながっている。  図-10-a 従前のワークフロー  図-10-b BIMを用いたワークフロー Information-BIMとBIMFM連携の可能性Connection-BIMについても、具体例に触れておきたい。海外では、BIMは設計や施工のための効率化ツールというよりは、FMでの活用にこそ価値があると認知されつつある。だが、日本での活用例は非常に少ない。  図-11 機器の親子関係の視覚化 そして、その活用を汎用化するため、FM段階では、直接BIMを扱うのはハードルが高いため、クラウド・プラットフォームである「Forge」を活用することを提案している。既存のさまざまなFMシステムの利点を生かしたまま、「Forge」を介したBIM¬FM連携こそ、付加価値を高めていく現実的なアプローチである。FMサービス会社「プロパティデータバンク」との連携も進めているところである(図-12)。  図-12 BIMとFMシステムの連携 現在、「Forge」の活用開発も進み、運用段階へつなぐ環境が整い、ライフサイクルでのBIM活用が具体化している。実プロジェクトでの活用も、今後急速に増えていくものと予想される。 さらにこの先へは、AI、IoTの活用が間違いなく進み、AIの「判断」には、「定量化」が当然の前提となる。そして、AIの「経験」には、IoT による「情報」の一元的蓄積を必要とする。さらに、この「情報」に、単体のBIMデータベース情報だけではなく、クラウド・プラットフォームに並置されたさまざまな情報、それは複数のIntegrated-BIMの並置であったり、都市的環境情報であったり、事業採算予測情報であったりするわけだが、さまざまな情報が加わることにより、「判断」は都市レベルに、経済レベルにも適用されることとなる。それは部分最適化からより広い視点での全体最適化へつながる道である(図-13)。  図-13 部分最適化から全体最適化へ 株式会社 日本設計 プロジェクト管理部 BIM室

岩村 雅人/吉原 和正/田畑 健 建設ITガイド 2018 特集1「i-Construction×CIM」  |

BIM coordinatorの業務紹介 -BIMマネジメントのキーパーソン-

|

2018年7月31日

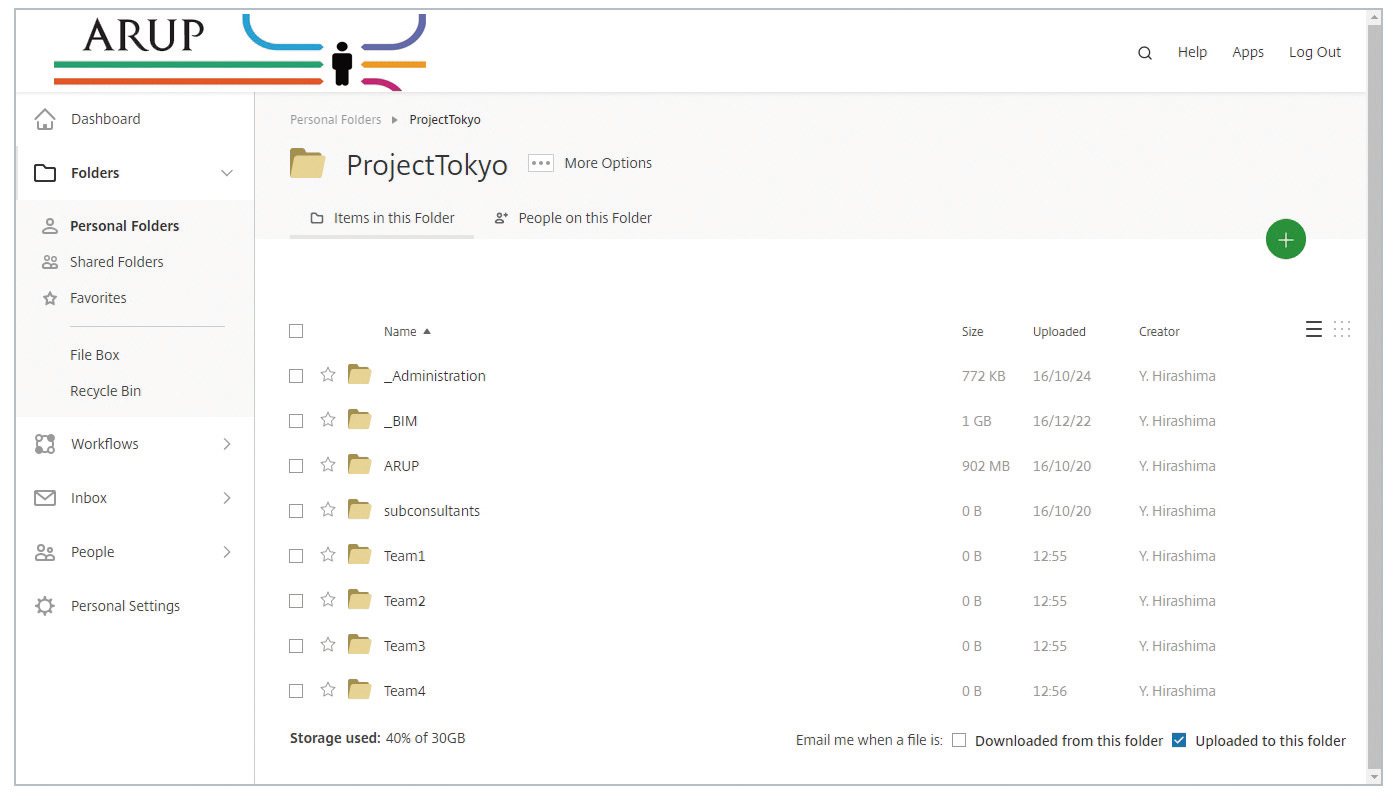

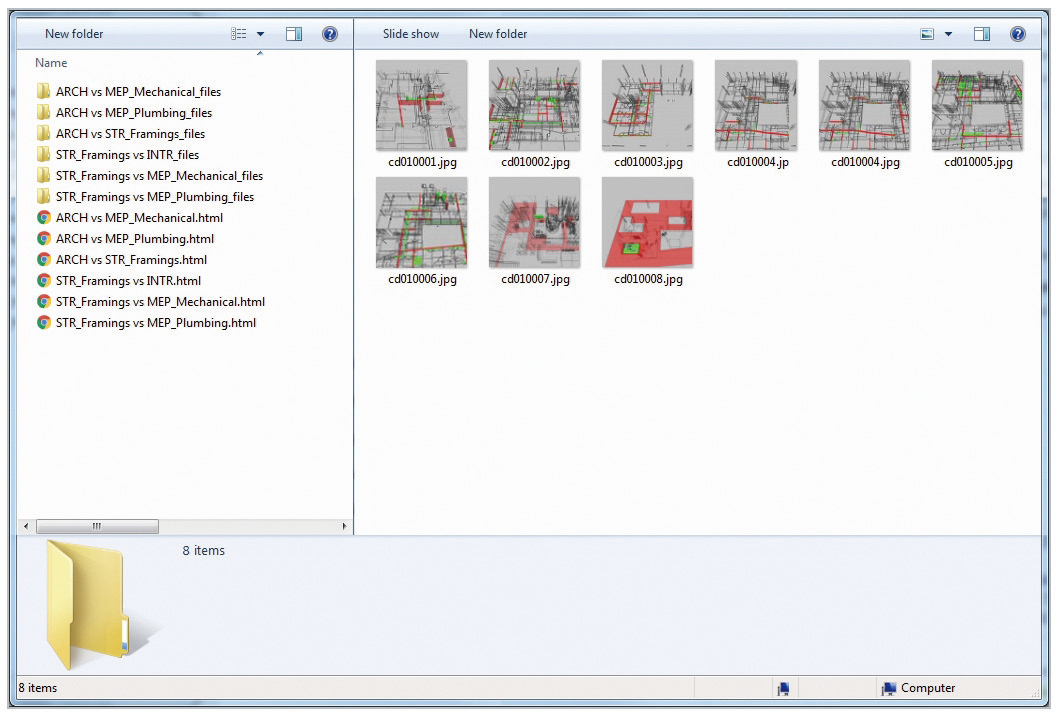

BIM普及に伴う新しい役割BIMの普及に伴い、設計業務に新しい役割りが必要とされている。「BIMマネージャー」「BIMファシリテーター」「BIMオペレーター」等の肩書きを持つ人材が、チームの一員として設計業務に参入するようになった。現段階ではそれら新しい役割の呼称は統一されておらず、各社各様に扱われているものの、呼称が何であれ、重要なのは、それらの人材が担う業務内容をチームが理解していることである。彼らあるいは彼女らが担うのは、チーム全体のデジタル・スキルを底上げするだけではカバーできない、プロジェクトの重要な側面である。 プロジェクト開始時の役割1.施主の要求を理解する 施主の要求が現実的ではないと思われる場合には、BIM coordinatorから代替案を提示することも視野に入れながら施主へのサポートを行う。そうすることで双方の混乱を防ぐことができ、活用される可能性が低い成果品のために作業のハードルを不要に上げてしまうこともなくなる。BIMへの取組みが日本国内では自発的なものである以上、施主の意図と立ち位置を理解した上でBIM成果品の内容を調整する余地、あるいは行き違いを修正する余地は必ずあると思っている。 2.BIM実行計画を作成する 成果品を調整した後、BIM coordinatorが担当するのが「BIM実行計画(BEP:BIM Execution Plan)」の作成だ。BIM実行計画は、施主要望に対する設計チームからの返答である。成果品の内容、コーディネーションミーティングの頻度、情報共有の方法等を、設計チームがどのように実現するのかを示すことが目的だ。設計チームを選定する際に発行するものと、契約後に発行するものの2種類があるが、後者は、チーム編成や業務のマイルストーンをより具体的に示して前者の精度を上げたものと考えて問題ない。 BIM実行計画は本来、チーム全体のBIMプロセスの方向性を定めるためのものである。意匠、構造、設備、ファサード等、分野別に作成するものではない。従って、BIM coordinatorは各専門分野の設計業務からは独立していることが望ましい。自身が担当する図面やモデルを作成しながら、他チームの進行状況を把握し、集めたモデルの干渉チェックをレポートにまとめることは、主要な図面提出直前になるほど難しくなる。英国では、各専門分野のプロダクションに携わる人を「BI Mauthor(BIM作成者)」と呼んで「BIM coordinator」と区別することが通常であり、BIM実行計画にもその点を明記する。 BIM実行計画の中で筆者が最重要視しているのは、モデルの活用目的を示す箇所だ。モデルは、「この目的のために使用してほしい」という作成者の積極的な意図を前提として参照するものであって、百科辞典のように完成度が高いモデルを目指すことは現実的ではない。設計チームが図面作成の目的で作った3Dモデルを、施主が積算やファシリティー・マネジメントに利用するつもりだったというような行き違いを防ぐためにも、モデルの活用目的については、早い段階で施主と設計チームの合意を取る必要がある。 3.共有データ環境を管理する 次に担当するのは「共有データ環境(CDE:Common Data Environment)」の構築と管理だ。共有データ環境とは、プロジェクト進行中にやり取りする情報を一元管理するクラウド環境のことだ。組織を限定せず、施主、設計者、施工者、コンサルタント等、多様なプロジェクト参加者間で利用する。この共有データ環境の構築と管理が、BIM coordinatorにとって一番肝心な仕事だと思う。なぜなら、施主がBIMデータを要求しない場合や、設計チームがBIM実行計画を正式には発行しない場合でも、プロジェクトチームが情報共有をする限り、共有データ環境は必要なはずだからだ(図-2)。 BIM coordinatorとして優先すべきは、必要なデータを個別に送り合う状況の打開だ。ドキュメントマネジメントに特化したプラットフォームサービスの種類は多岐にわたり、建築業界で利用されているものだけでもAconex、Asite、Autodesk BIM360、 Bentley ProjectWise、Flux、Panzura、Sharefile、SharePoint、Viewpoint4Projects(アルファベット順 2017年1月)等が挙げられる。最終的にはデータを施主に提出することを考えると、具体的なプラットフォームは施主が指定することが望ましいが、指定がない場合にはBIM coordinatorから提案する。また、これらのサービスに準ずる機能がなくとも、GoogleDrive、Dropbox、OneDrive等のファイルシェアサービスを利用することで、データを個別に送り合うことは防げる。そもそも個々のファイルを別送パスワードで守るよりも、データをやりとりする環境全体にセキュリティをかける方が効率的である。 BIMとは一見、手の込んだ3Dモデルのことを指しているようだが、モデルはあくまでプロジェクトに関係するデータの一部である。BIMcoordinatorが担当するのは、モデルを含むデータ環境全体のマネジメントだ。モデルに必要な情報を詰め込むのではなく、モデルも、適切なバージョン管理を行った上でその他のドキュメントと同様に共有データ環境に保存し、参照されて初めて有益なものとなる。 4.モデルの詳細度を設定する モデルの詳細度とは、成果品として提出するモデルに含まれるデータ量の目安である。専門分野別に設定はするものの、設計チーム全体で合意し、作業計画を立てる前提にする。モデルの詳細度は「LOD:Level of Detail/Development」と呼ばれ、LOD100~ 500 の指標で表されており、数字が大きいほどモデル内の要素数が増え、データ量も多くなる。 モデルの詳細度に関する仕様書としては、BIMフォーラム(builingSMART インターナショナル)による仕様書と、AIA(米国建築家協会)による仕様書の2種が、国内外で広く参照されている。ただし、それらの仕様書が、より詳細に各専門分野の対象要素の種類を定めているわけではない。例えば、設備系の配管に注目すると、給水配管、雑用水配管、給湯配管、排水管、雑排水管など、複数の要素が存在し、それらをいつの提出までに(基本設計終了時、あるいは実施設計終了時)どの程度(立て管のみ表す、あるいは横引き管も表す)作成するのかについては比較的自由に決められる。BIM coordinatorは各分野の設計者と共働し、プロジェクトに応じてその目安をコントロールする。具体的には、「BIM実行計画」あるいは「BIMスタンダード」という実務用文書の中に(図-3)に類する表を示し、各チームの作業を進めるマイルストーンとして共有する。  図-3 モデルの詳細度の例。横軸に設計フェーズを、縦軸に設備のモデル要素をリストアップした。 ©Arup フェーズによって本来の利用目的が異なるBIMモデルを、フェーズを超えて引き継ぐためには多くの課題がある。モデル内の要素数やデータ量を増やすだけでは、モデルを、設計BIMモデル → 施工BIMモデル → 運用管理BIMモデル、と進化させていくことは難しい。実際のところは、設計BIMモデルに含まれるデータの一部なら施工BIMモデルにも利用できるという程度ではないだろうか。専門分野間、組織間、フェーズ間で共有されるモデルは、現段階ではシンプルなものであることを踏まえて、BIM coordinatorはモデルの詳細度を設定する必要がある。 プロジェクト進行中の役割本章では、プロジェクトが順調にスタートした後、BIM coordinatorが設計業務とどのように関わるかを紹介する。主に担当するのは、1)定期的に専門分野のモデルを統合する、2)干渉チェック(図-4)、3)コーディネーションレポートの作成、4)アニメーションやVR環境の作成、の4つである。どの場合にも共通するのは、施主と設計者がコミュニケーションの手段としてBIMモデルを利用しやすいように、モデル内の情報を展開することだ。 統合モデルには情報が多い。特定のソフトウェアを使用して図面やモデルを作成する人材は増えてきたものの、それらBIMオペレーターは各分野専任であるため、プロジェクト進行中に本人の専門分野以外のモデルの更新内容に随時気を配ることは難しい。だからこそ、統合BIMモデルから汎用性のあるデータを取り出す、あるいはソフトウェアの初心者にとっても参照しやすいコンテンツを作成してチーム全体と共有するのは、BIM coordinatorの業務だと筆者は考えている。 例えば、コーディネーションミーティングで使用したモデルを、その時のキャプチャや解決に至った経緯とともに共有データ環境内に保存する。または、発行図面と対応する統合モデルのバージョン管理を徹底するといったことによって、BIMデータはより多くの人にとって扱いやすくなる。このように、統合モデルそのものにアクセスしなくても各設計担当者が必要な情報を得られる環境を整えた上で、干渉チェックやコーディネーションレポートをチームに展開することが望ましい。 プロジェクト終了後の役割プロジェクトで得た経験を、後続するプロジェクトに生かすためのフィードバックの時間を設けることも、BIMcoordinator の業務に含まれる。アラップでは半年に一度、その期間内に進展があった設計プロジェクトに対して、世界中の全事務所で「BIMMaturity Measure(BIM成熟度評価)」(図- 5)の提出を必須としている。 専門分野別に、BIMに関する複数の項目に対して5 段階評価を行ったものを集積し、プロジェクト全体のBIM成熟度(%)を測定する形式だ。ここで評価の対象となるのは、いかにモデルや共有データ環境を介して「設計プロセス」を円滑にコントロールしたかであり、3Dモデルの情報量や完成度が問われているわけではない。 例えばプロジェクトのBIM実行計画(BEP)に関する項目は次のように評価する。評価1)BEPなし→ 2)アラップ社内用BEPあり→ 3)設計チーム全体用BEPあり→ 4)施主要望に対応するBEPあり→ 5)契約文書にBEPを含む。このような評価をプロジェクトに関わる各専門分野から集積し、プロジェクト全体におけるBIMマネジメントのさまざまな側面を定量化することで、より具体的な目標を立てやすくなる。プロジェクト単位で得たデータは事務所単位で集計し、それを世界中の全事務所で集計して、アラップ全体のBIMマネジメント向上の指標としている。 BIM成熟度評価の項目には、プロジェクト専任のBIM coordinatorがいることが前提のものがある。「プロジェクト開始時のBIM coordinatorの役割」に示したように、施主要望を反映してBIM関連成果品の調整を行う、BIM実行計画を作成する、共有データ環境を管理する、モデルの詳細度を設定する等は、従来の設計チーム編成のままでは対応することが難しい項目である。各項目の理想的な姿(評価5)を意識することによって担当プロジェクトで挑戦すべき課題を明確にし、プロジェクト終了時には、上手く進められた点・反省点を含めた経験をフィードバックし、他プロジェクトに生かしていこうと思う。 まとめ以上、「BIM coordinator」の業務内容を、設計段階のBIMマネジメントに携わる筆者の経験をもとに紹介した。BIMデータを作成するための環境は、参加者たちがそこで本来の創造性を自在に発揮するためにこそ設けるものである。そのようなコラボレーションの環境を整える場面では、専任のBIM coordinatorが重要な役割を担う。プロジェクト関係者のデジタル・スキルを考慮して情報の流れを整理し、共有データ環境にアクセスするための手続きが煩雑にならないよう管理する。多様なソフトウェアを扱う人材の育成に携わりながら、そうでないメンバーにも随時情報を展開する。このようなBIM coordinatorがチームにいることで、プロジェクト関係者はより自由にBIM環境に参加できるようになるのではないだろうか。本記事が、若手の育成を急ぐプロジェクトリーダー、手探りでBIM成果品の内容を定めている施主側の担当者、BIM推進リーダーに任命された方、その他、BIM coordinatorを目指す若手の参考になれば幸いである。 Arup BIM/CADテクニシャン 平島 ゆきえ

建設ITガイド 2018 特集2「BIM」  |

施工BIMのデータ連携による現場の図面調整業務の省力化

|

2018年7月15日

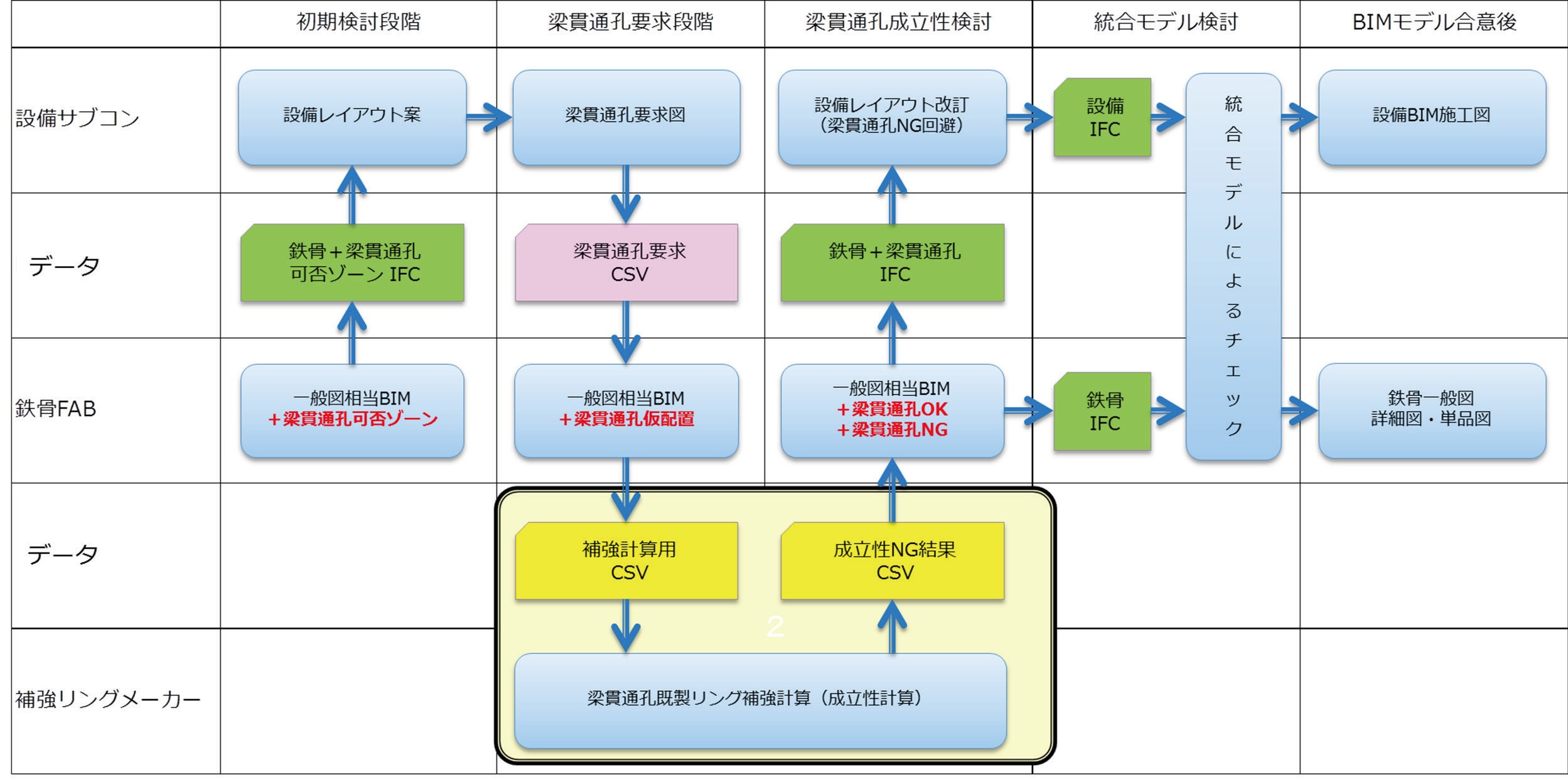

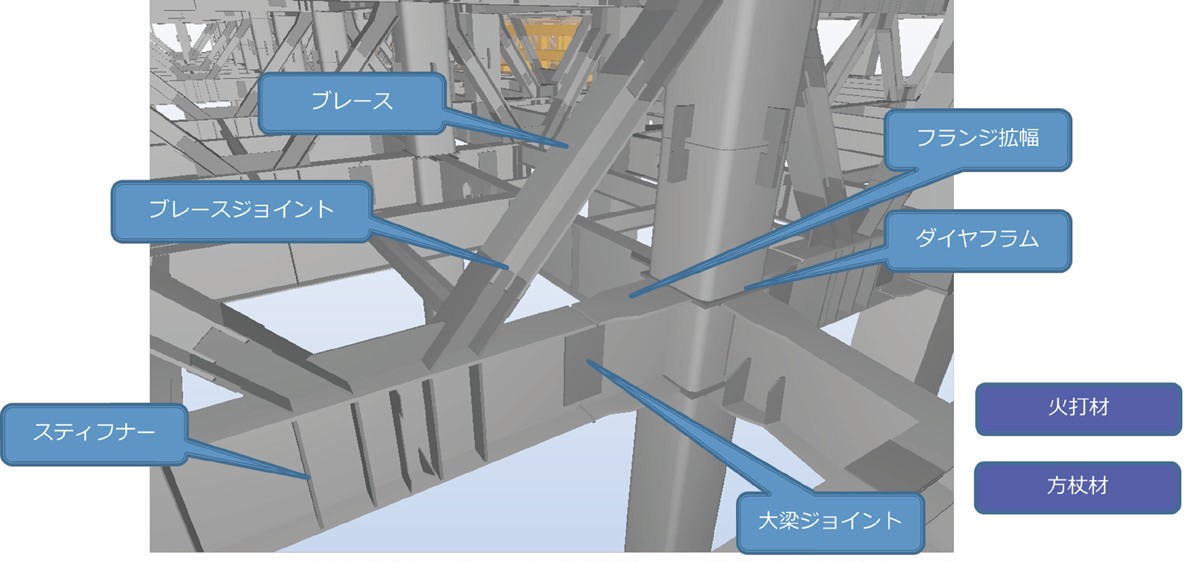

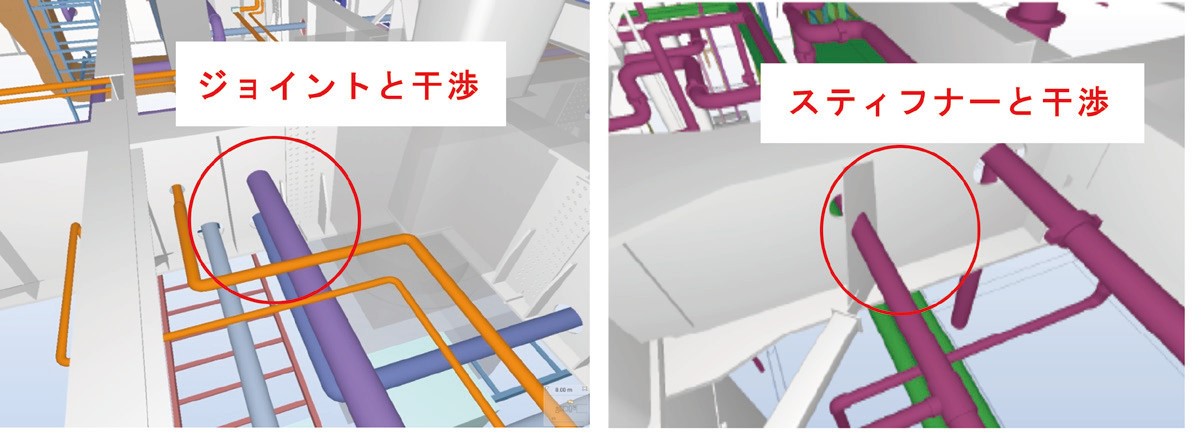

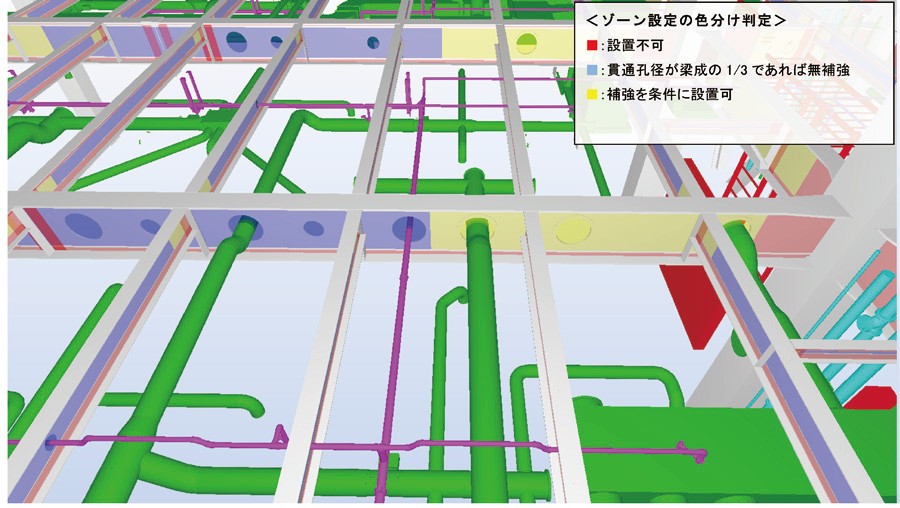

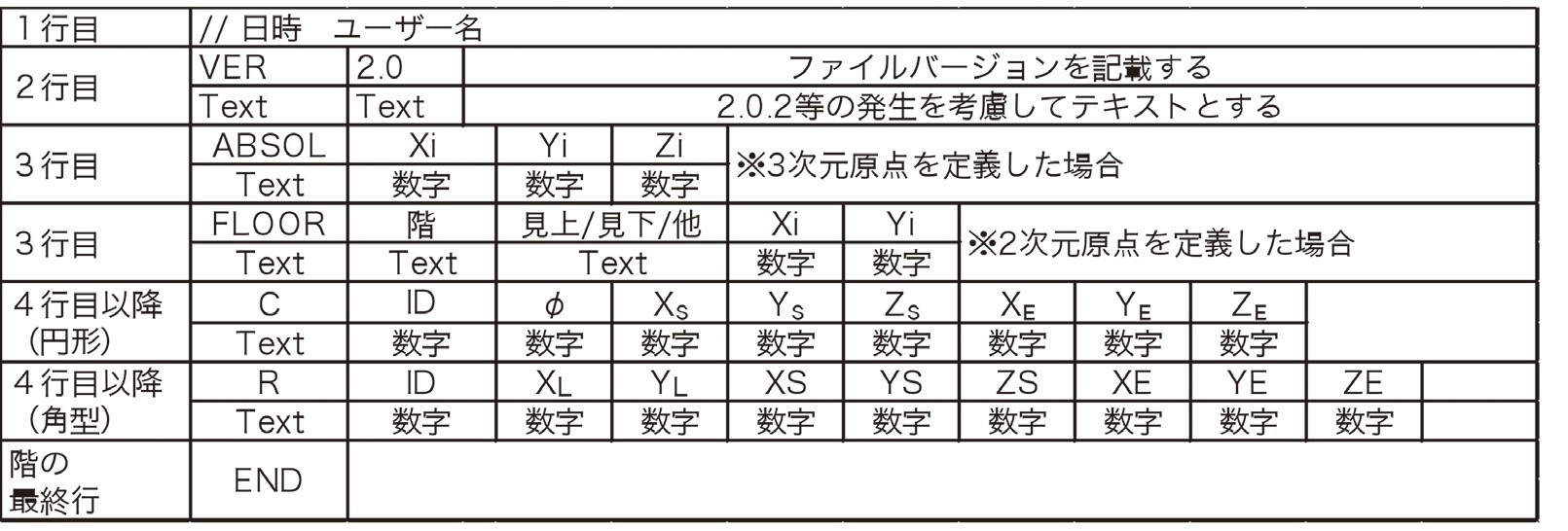

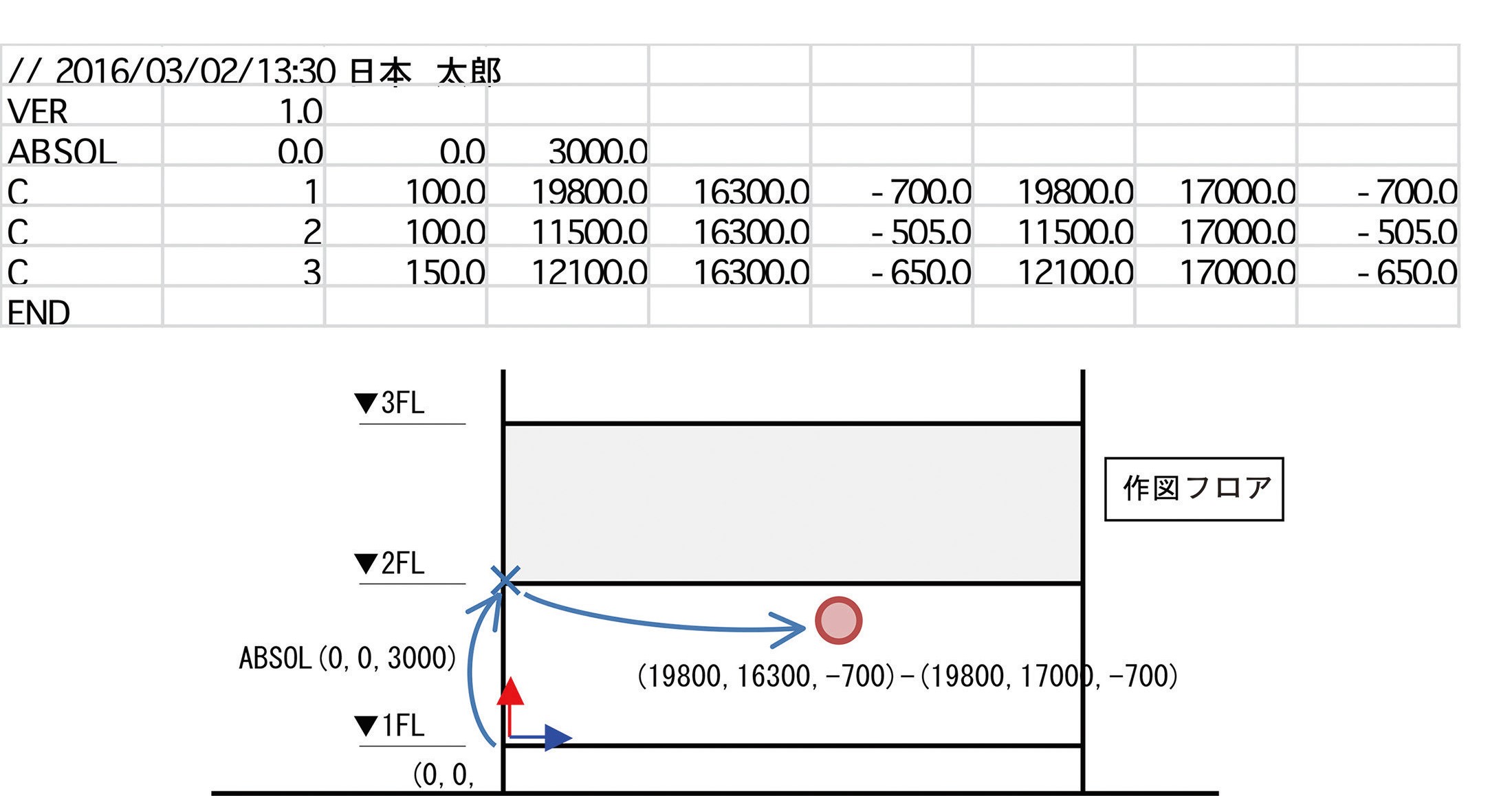

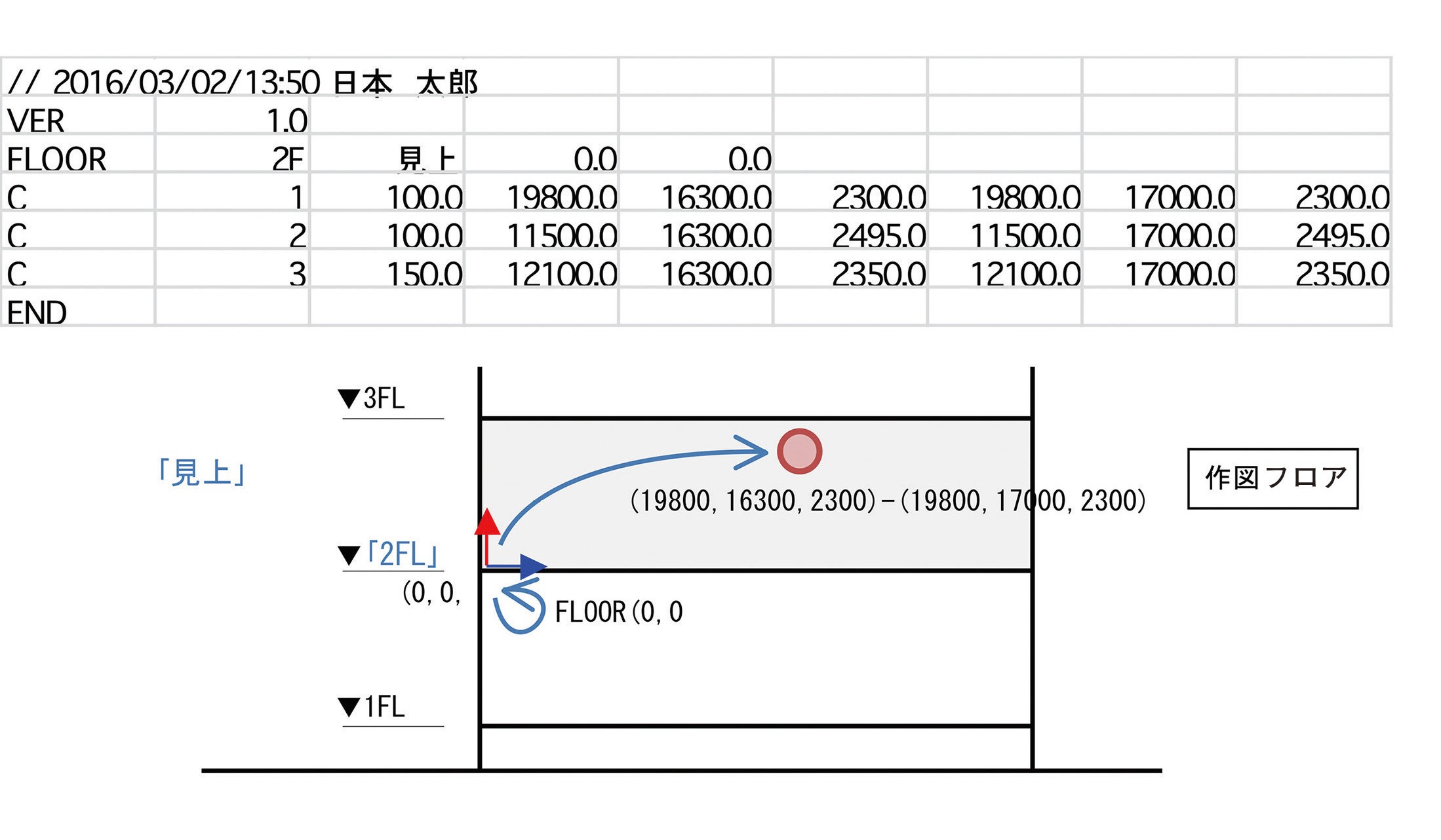

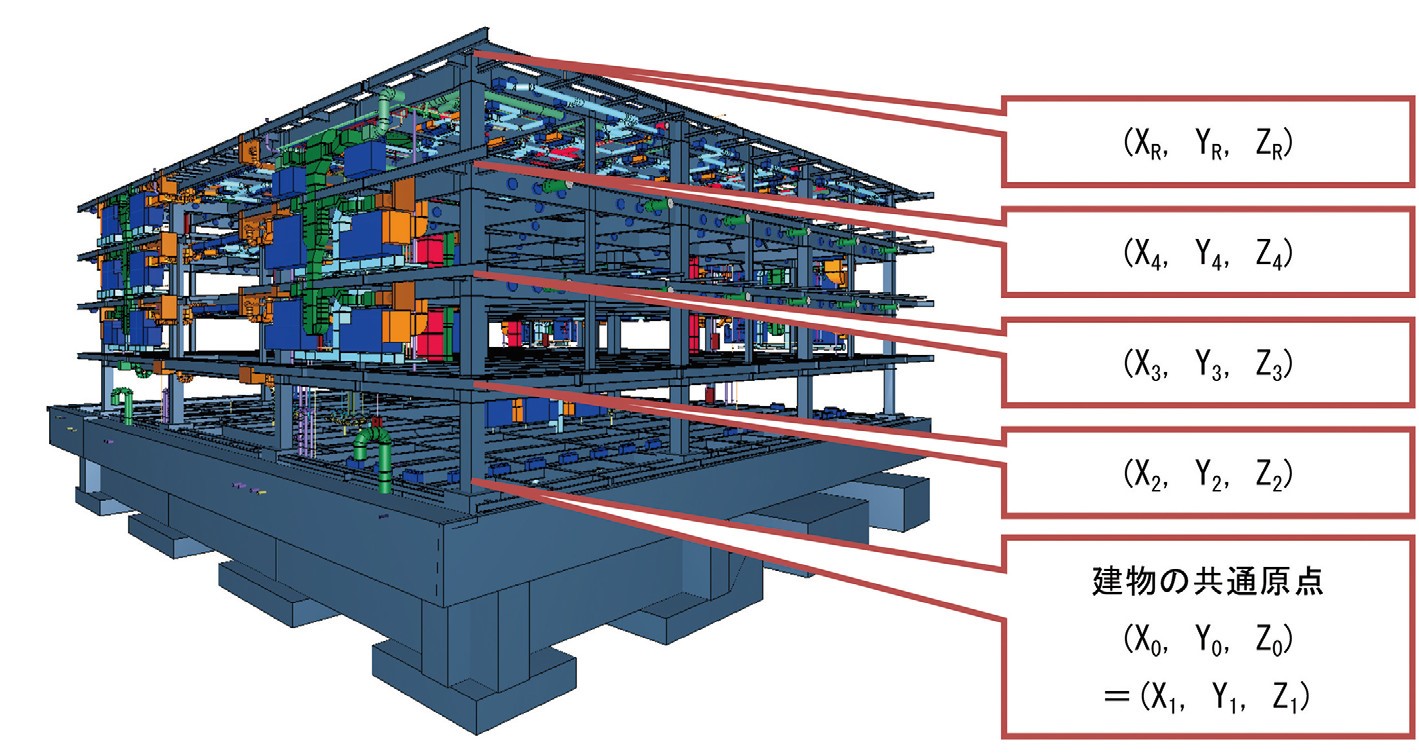

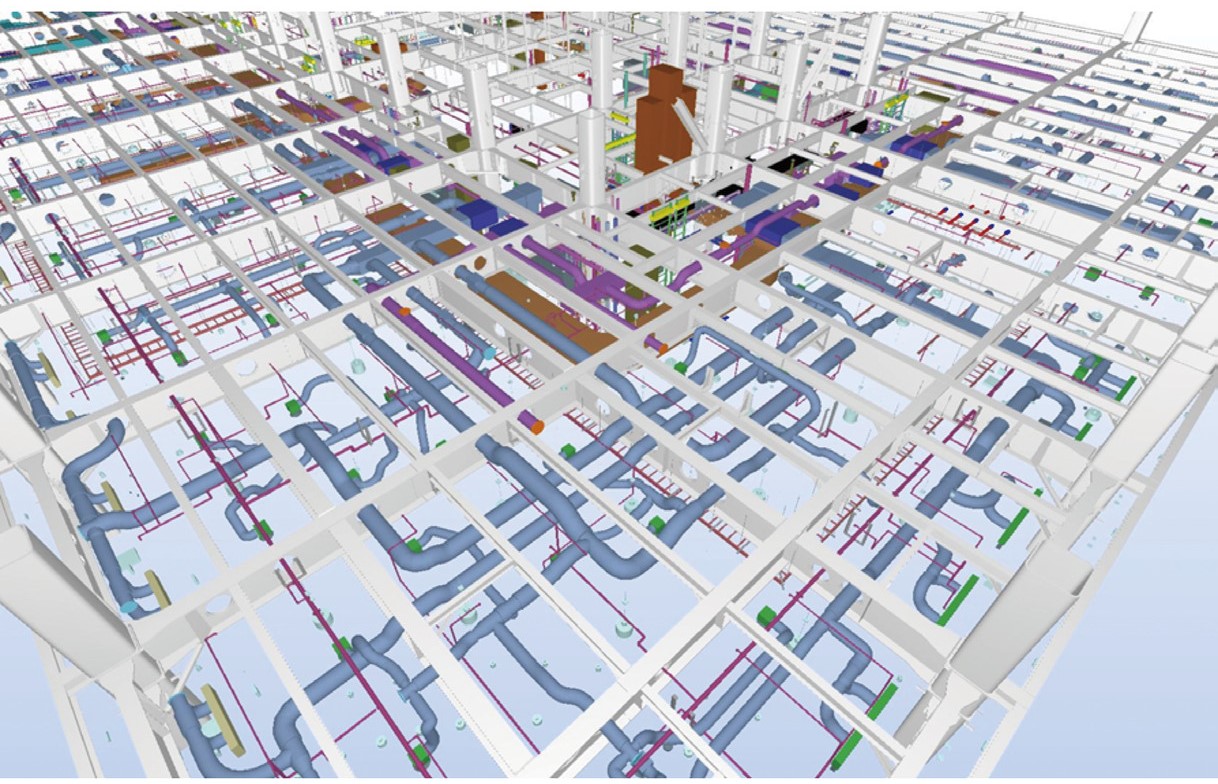

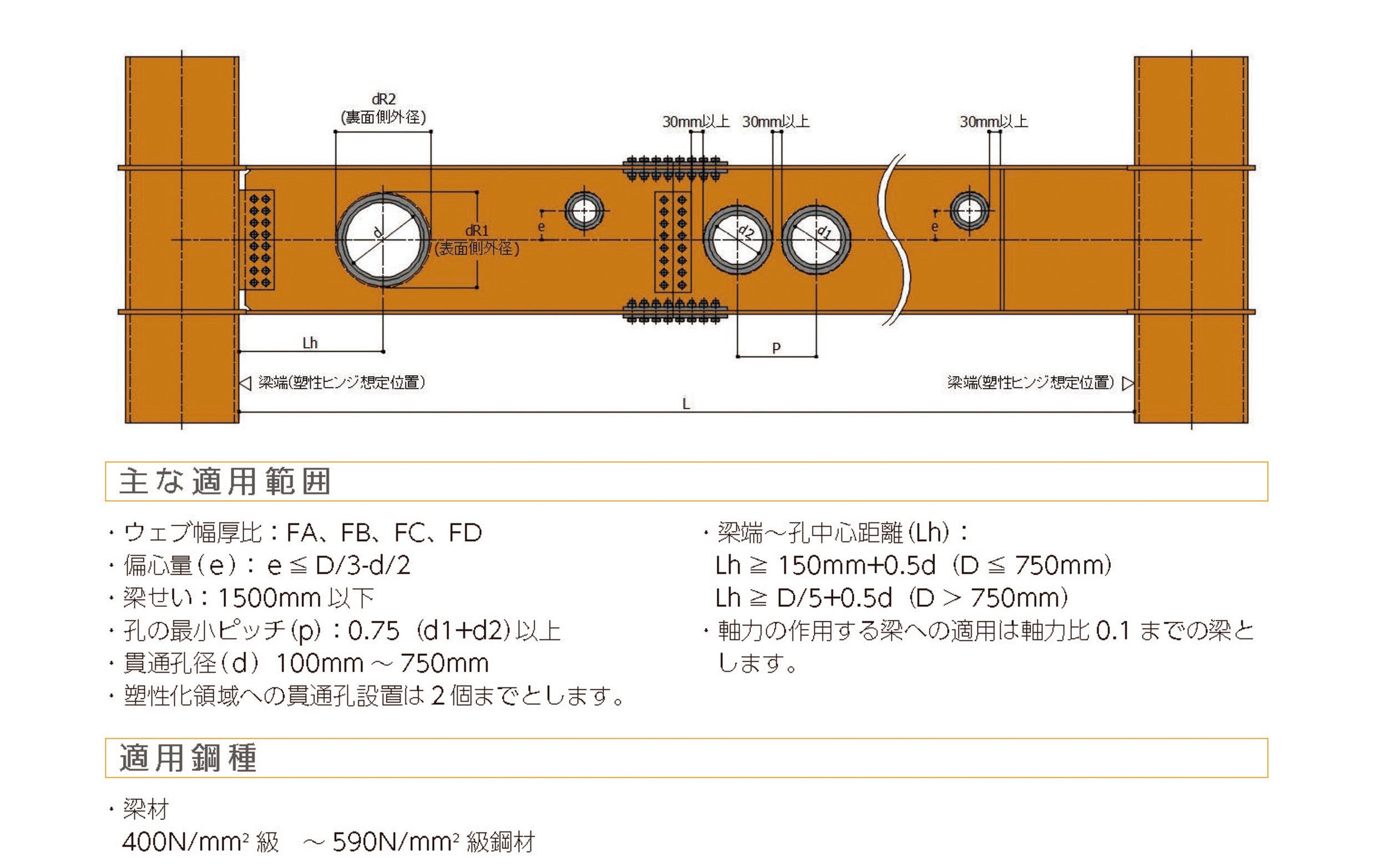

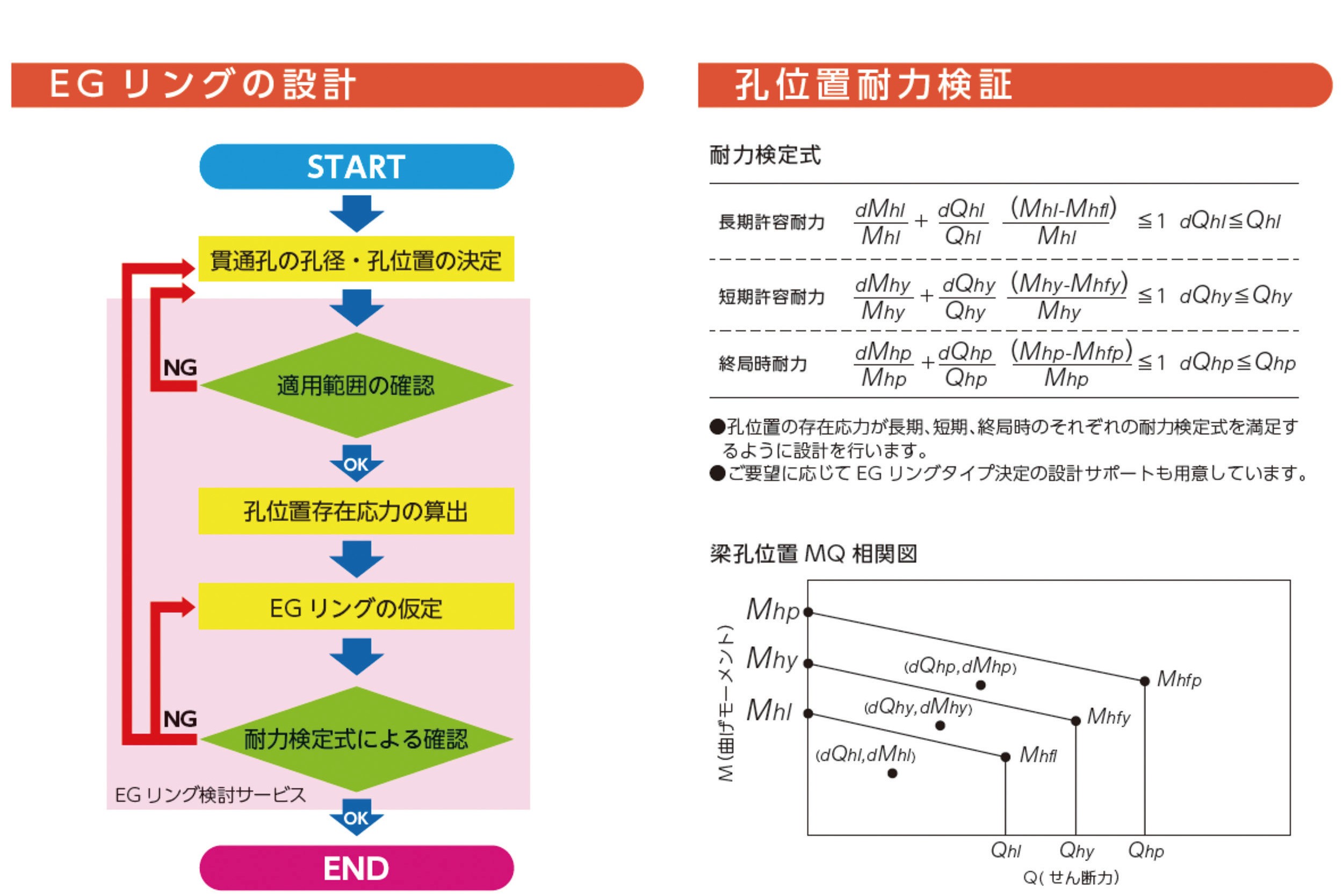

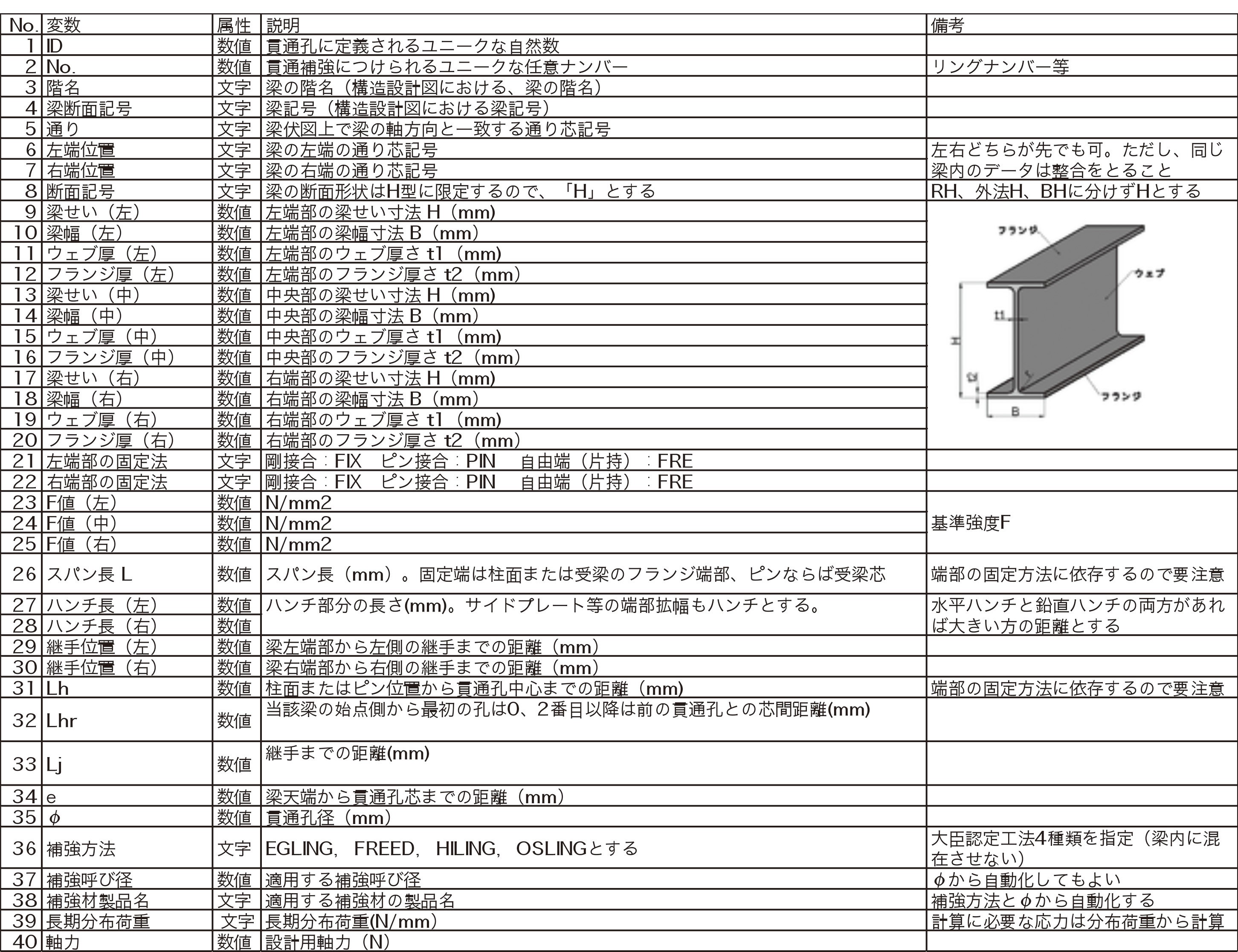

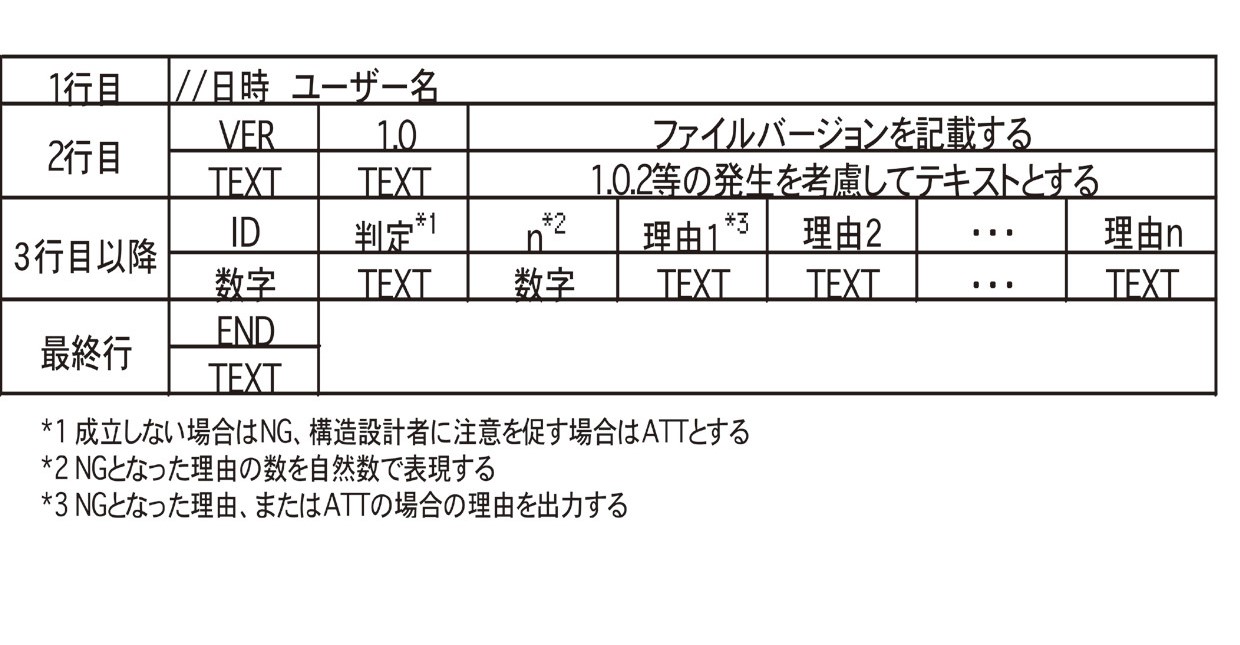

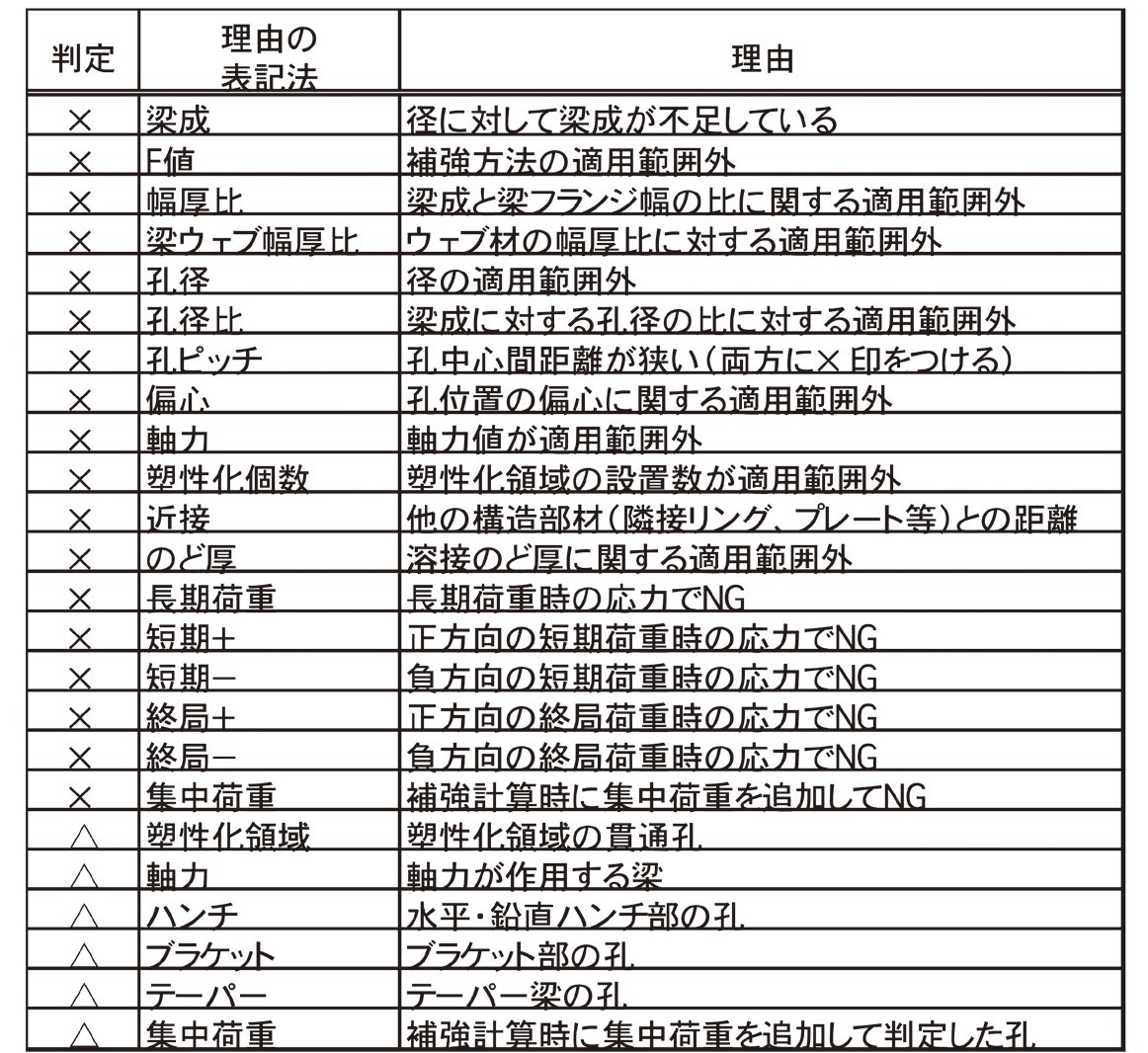

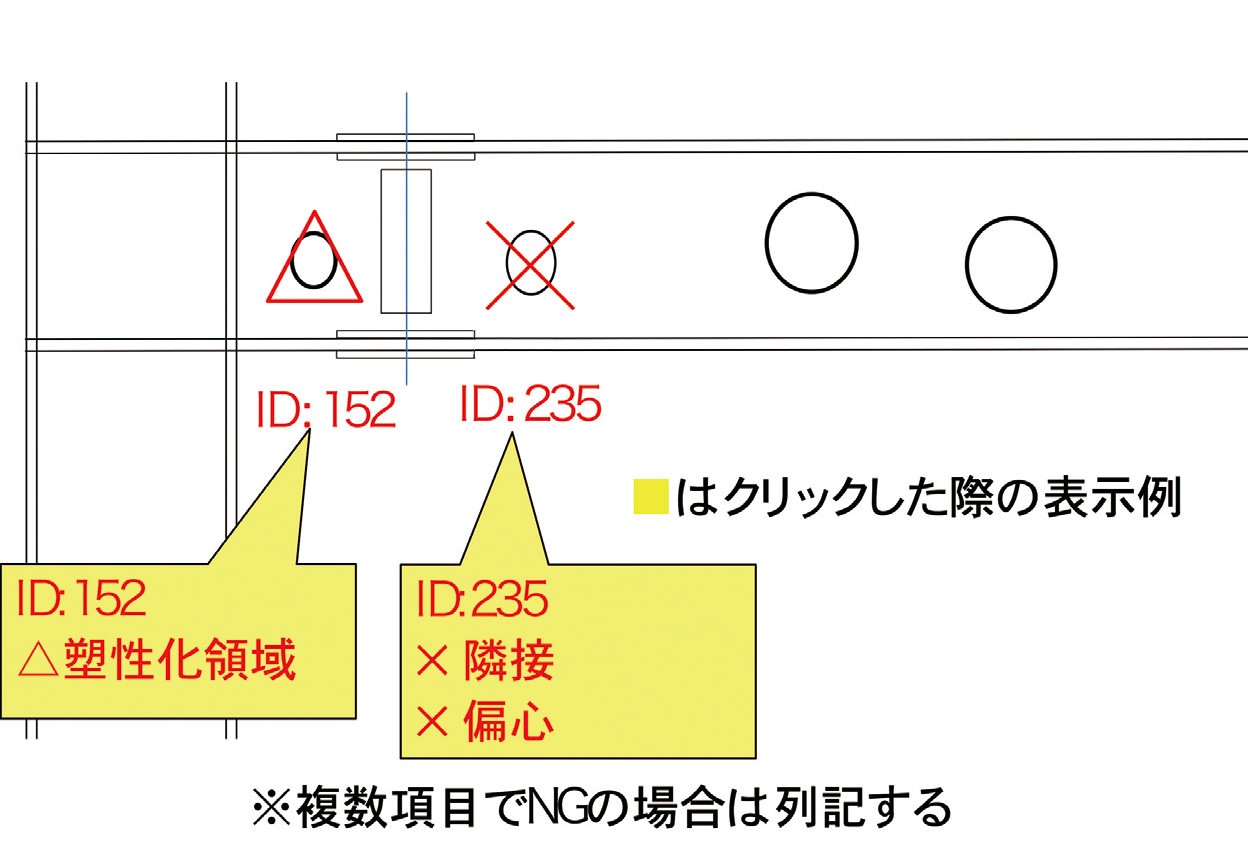

はじめに施工BIMの中で活用事例が多いのは鉄骨と設備で、干渉チェックと納まり確認である 1)。ところが鉄骨は鉄骨専用CAD、設備は設備専用CADで描かれるため、合成した統合モデルで干渉や納まりを検討するには、IFCが広く用いられている。  表-1 梁貫通孔要求CSVに対応している各種ツール 一方で、設備側からの梁貫通孔要求に対する成立性検討の作業は、大量の梁貫通孔要求図を基に一つずつ鉄骨CADへ入力する単調な入力を強いられる。そこで、データ連携により単純作業にかかる労力を大幅に低減させるべく、設備専用CADと鉄骨専用CADや汎用BIMツールを結ぶ「設備-梁貫通孔連携中間ファイル」を定義 2)して展開している。 さらに既製リング補強計算ソフトへの入力まで連携させると、梁貫通要求に対して即座に可否計算ができることになるが、計算ソフトはBIMに対応していない。そこで、鉄骨梁貫通孔既製リング補強の成立性検討ソフトを結ぶ中間ファイルの定義も行った。 本報では、データ連携による新しい業務の進め方(図-1)について解説する。  図-1 BIMを活用した新しい鉄骨と設備の調整業務の流れ 鉄骨BIMの作成要領鉄骨BIMは、構造計算ファイルから変換したり、構造設計図の元になった設計BIMを使った例がみられるが、設備との干渉や納まり調整に活用する場合、柱・大梁・ブレースという主架構だけでは十分とはいえない。小梁位置を決定した上で接合部、ガセットプレート、火打材、方杖材、スティフナー、フランジ拡幅、デッキ受材を配置し、正確に表現することにより、現場で手戻りがなくなる干渉チェックが可能となる(図-2、図-3)と言っても過言ではない。鉄骨BIM作成には細部にわたる知識と経験が必要なので、構造計算ファイルや設計BIMをベースにしても、鉄骨ファブリケーターの技術を投入しなければならない。  図-2 設備との干渉チェック・納まり調整に用いる鉄骨モデルの例  図-3 鉄骨を正確に表現した精度の高い干渉チェックの事例 鉄骨BIMからIFCを出力して設備サブコンに提供するのであるが、構造設計者が定める梁貫通孔の設置可否ゾーンにより梁を色分けしたIFCが出力できる機能はまだ認知度が低いようである。IFCを読み込んだ設備専用CAD上にも設置可否ゾーンが明示されるため、初回の調整時点から、設置不可領域に梁貫通孔が要求されるケースがなくなる(図-4)。  図-4 鉄骨モデルのIFCに梁貫通孔設置可否ゾーンを表示し、不可ゾーンを避けた納まり確認 設備BIMの作成要領設備専用CADに正確に表現された鉄骨をIFCで参照し、鉄骨と3次元上の原点(共通原点)を合わせて、鉄骨と干渉しないようにダクト・配管・ケーブルトレイ等の配置をする。フロアごとに設備BIMを作成する場合には、フロアごとの原点と共通原点の関係に常に注意しておかなければならない。  図-5 複数の設備配管をまとめて、一つの梁貫通孔を要求している例 設備-貫通孔連携中間ファイル「設備-梁貫通孔連携中間ファイル」は、将来IFCになるまでの暫定的な位置付けとして、カンマで区切られたテキストデータ(CSVファイル)である。  表-2 設備-梁貫通孔連携中間ファイルの諸元  表-3 CAD上で3次元原点を定義して、見下げで作図した場合のデータ例  表-4 CAD上で2次元原点を定義して、見上げで作図した場合のデータ例  図-6 建物の共通原点と設備CADでのフロア別原点のイメージ なお、「設備-梁貫通孔連携中間ファイル」は鉄筋コンクリート造の梁に設ける矩形の梁貫通孔要求にも対応させているが、鉄骨梁の場合は隅角部の応力集中を避けるため、円形の梁貫通孔にする。設備側から角型のダクトを貫通させる場合でも包絡する円形貫通孔とするので、注意が必要である。 梁貫通孔要求を鉄骨専用CADへ「設備-梁貫通孔連携中間ファイル」を読み込んだ鉄骨専用CADは、鉄骨BIM上に梁貫通孔を「仮配置」する。これは設備側からの一方的な要求であって構造的な成立性が検討されていないからである。  図-7 1フロア5,000㎡規模の事務所ビルの天井内設備と鉄骨の調整 従来は、設備サブコンは梁貫通孔要求図(スリーブ要求図)を設備専用CADにて図面出力し、設計者・監理者まで打合図を回覧していた。新しい業務の流れでは、設備専用CADから「設備-貫通孔連携中間ファイル」を鉄骨側に渡せば鉄骨CAD上で仮配置される。 設計者と監理者の理解が得られれば、最終形だけ作図して承認図とする省力化が可能となる。 梁貫通孔の構造成立性検討仮配置した貫通孔が補強を含めて構造的に成立するかどうかを、貫通孔の径、位置、間隔と鉄骨形状の関係で検討する「仕様規定」と、梁に作用する長期荷重、短期荷重と梁断面性能である終局耐力時の健全性を検討する「性能規定」で検証を行う。仕様規定と性能規定は4種類の既製品リング補強で定められている。EGリングの仕様規定は図-8に、性能規定は図-9に示す通りであり、ハイリング、OSリング、フリードーナツにも同様の規定が設けられている。  図-8 梁貫通孔既製リング補強の仕様規定の例  図-9 梁貫通孔既製リング補強の仕様規定の例(EGリング:日本ファブテック(株)提供) 4種類の既製品リング補強を対象に、仕様規定の検討に必要な情報と性能規定で必要な情報を整理したものが表-5である。今後、これを整理して「リング補強計算用CSV」と定義し、鉄骨CADと補強リングメーカーと協力しながら、データ連携による作業効率化を図る。  表-5 鉄骨専用CADから既製リング補強計算への連携用データ 成立性結果の出力現在の既製品リング補強の成立性計算ソフトからの出力は、全てのスリーブ要求に対して合否判定がリスト形式で出力されるので、これを見ながら設備側に梁貫通孔要求に対する成否を連絡していた。また、設備側が描いた梁貫通孔要求の伏図に赤で×印で連絡する場合に、否の理由まで書き入れるのは手間がかかっていた。  表-6 既製リング補強計算結果から鉄骨専用CADへのデータ この出力を、鉄骨専用CADや設備専用CADで読み込めば、BIMモデルやそこから生成される図面にも成立可否が、表-7あるいは図-10のように記されると予想している 3)。  表-7 判定理由の簡易表記方法  図-10 判定理由の簡易表記方法の例 まとめ鉄骨専用CADと設備専用CADを用いた納まり検討や干渉チェックはIFC連携により可能だが、梁貫通孔要求とその構造成立性検討は現状のIFCではデータ連携ができないため、3種類の中間ファイルを定義して、広く公開して標準化を行った。 おわりに鉄骨専用CADにKAPシステムを用いて、貫通孔補強をEGリングとした場合には、設備専用CADがCADEWA、DesignDraft、Rebro、Tfasで描かれていれば、既にデータ連携による効率化が可能であった 4)。しかしながら、鉄骨ファブリケーターが使い慣れた鉄骨専用CADは他にも複数あり、既製リング補強も4種にわたっている。このため、(一社)buildingSMART Japanの構造設計小委員会の下部組織である、鉄骨梁貫通補強ワーキンググループを2018年1月に発足して、展開する予定である。 清水建設株式会社 生産技術本部 生産計画技術部 主査 室井 一夫

建設ITガイド 2018 特集1「i-Construction×CIM」  |

施工BIMの今-横森製作所のBIM-

|

2018年7月5日

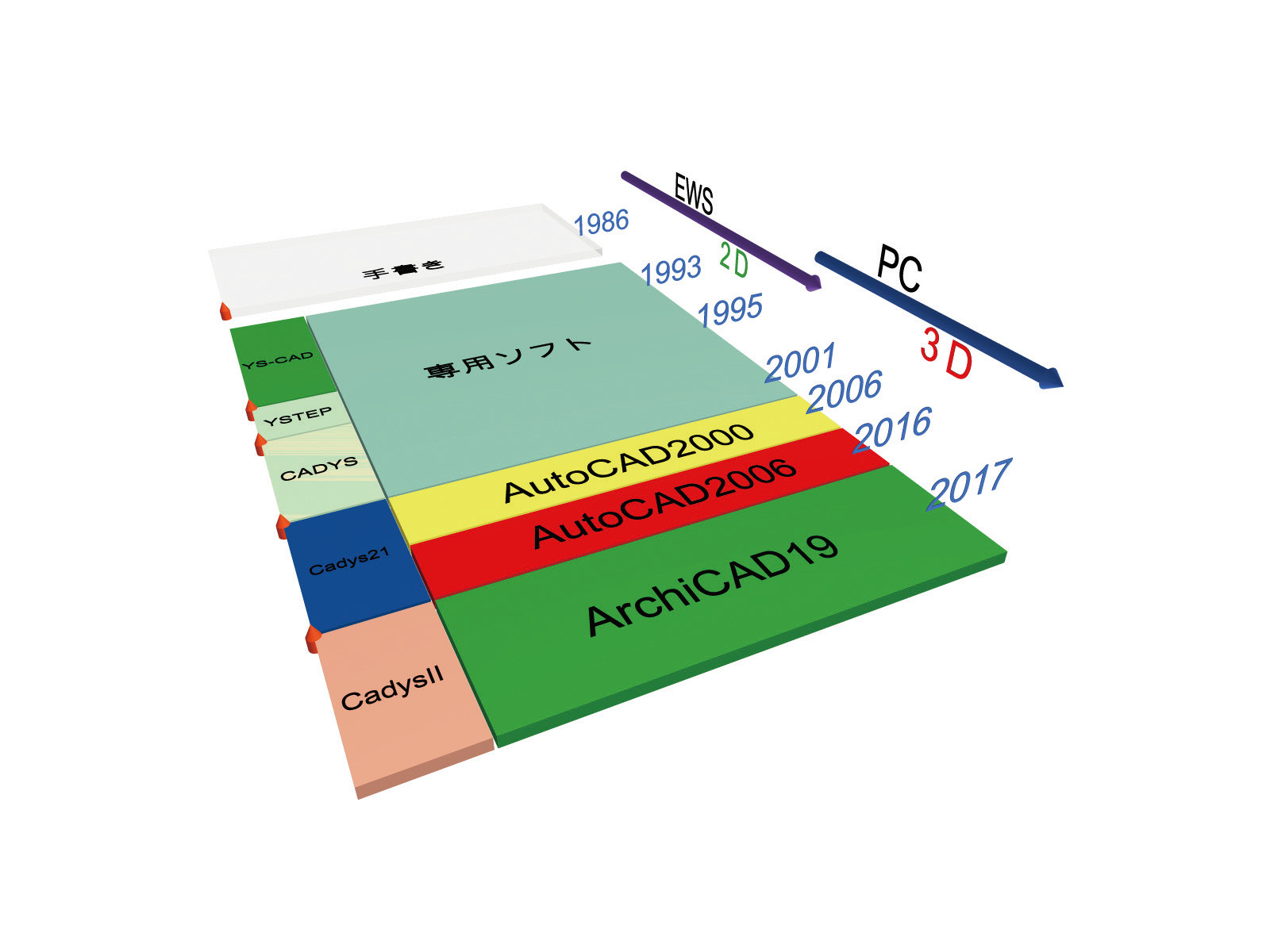

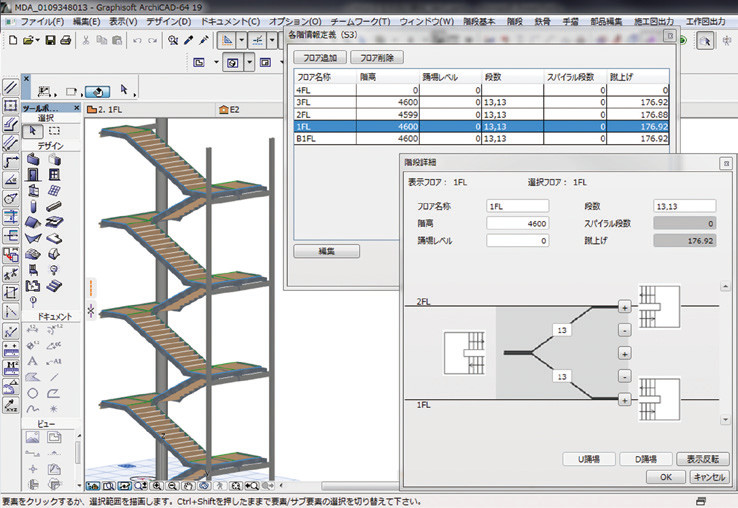

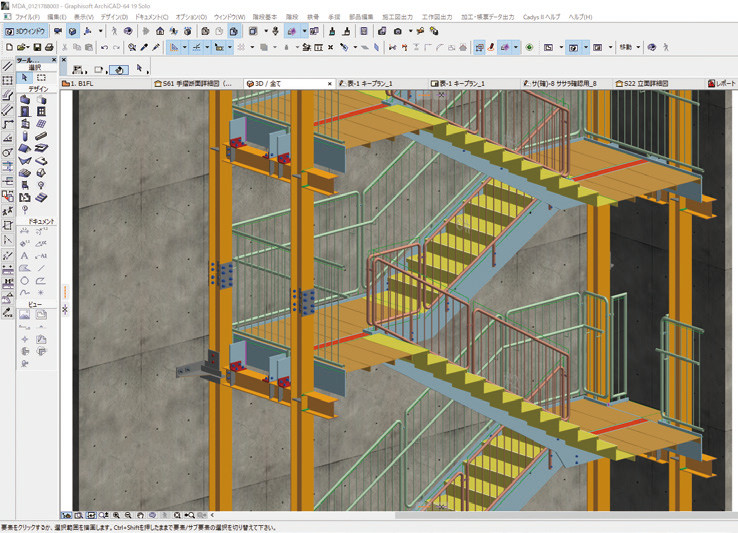

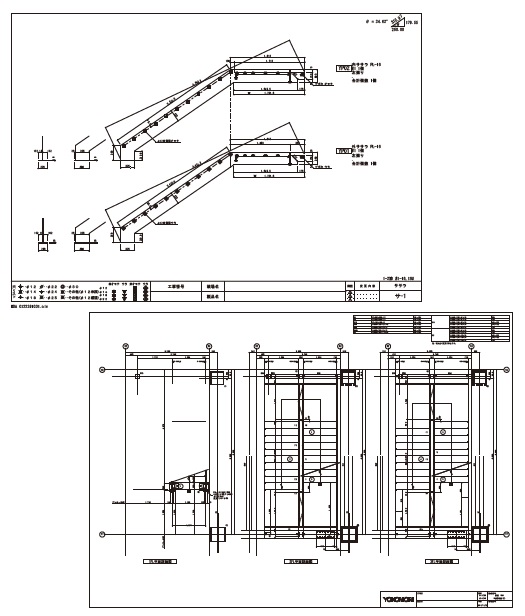

はじめに建物ごとに一品生産となる鉄骨階段の作図から製作の効率化を図るために開発した、鉄骨階段専門CADシステムの開発とその背景、専門工事会社におけるBIM活用の取り組みについて紹介する。 鉄骨階段専門CADシステムの変遷当社は1993年より8年間、自社開発した鉄骨階段専門の2DCADシステムを使用した後、2001年よりAutoCADをプラットフォームとした自社開発のCADシステムを現在まで使用している。  図-1 鉄骨階段専門CADの変遷 システム開発の背景2DCADの時代から作図精度の向上および効率化と、製作工場の加工機械とCADから出力されるNCデータ連携を行い、作図と製造の生産性向上を図ってきた。しかし2DCADである以上、平面図、立面図、その他各種詳細図の編集は、線の1本1本を手動で行うため、施工図、工作図で図面間の不整合が多く発生した。また階段は必ず勾配が絡んでくるが、階段に絡む干渉物との回避や、ヘッドクリア確保などの確認も複雑になる。  図-2 鉄骨階段モデルの自動組み上げ 新システムの開発旧システムは、鉄骨階段モデル編集に必要な機能を全てカスタマイズにより実装している。これまで最新のAutoCADへ載せ替えをしなくてもそれほど不都合がなかったことと、カスタマイズ機能の多さから、載せ替えには時間とコストがかかることもあり、プラットフォームはAutoCADのバージョン2006のまま運用してきた。しかし2015 年頃から最新のOSでは動作が不安定になる現象や、32ビットのパソコンでなければ動作しないといった問題が徐々に発生してきたため、最新環境で動作するシステムの開発に至った。プラットフォームの選定を行い、建築で利用されているBIMツールの中からARCHICADを選択し、新たな鉄骨階段BIM-CADシステムの開発を行った。  図-3 編集中のモデル 作図上重要となるルールは「モデルを使って作図をする」ということである。3Dなのでモデルを使うことがそもそも当たり前だが、客先とのやり取りで図面修正を行う際に、操作に長けていないスタッフが、2D出力された図面だけを修正してしまうということがある。この場合、承認の段階で2D図面は最新状態だが、モデルは古い状態のままとなる。しかし工作図作業ではモデルが必要になるため、社内ではモデル修正から工作図だけを行う専任者が生まれる。そこで承認後の2D施工図面を見てモデルを後から修正するという無駄な作業が発生する。また施工図担当者と工作図専任者間のやりとりで、伝達漏れや、工作図専任者の図面理解不足によるミスが発生する。 新システムはそれらを踏まえ、編集作業の軽減や自動化を多く実装し、作図者の負担を減らせるような機能を取り入れた。 また製作工場からの要求で、工作図に手動で加筆する項目が多く発生していたが、この部分についても自動化を図り加筆作業を軽減させた。 ただしシステムが高機能でも、正しい方法で利用しなければ効果は出ないため、現在は社内の操作教育と、運用方法の改善を並行して進めている。  図-4 鉄骨階段施工図と工作図 製造連携製作工場ではCADから出力したNCデータによる加工を行っている。NCデータは厚板の切断と孔明けを行う厚板加工ライン、踏板と踊場板などを製作する薄板加工ライン、階段受け鉄骨などの型鋼材加工ラインといった部分で使用している。3Dモデルを直接取り込める機械も出ているが、その中で手すり製作工場では3Dモデルを取り込める3Dレーザー加工機を導入している。現在加工データは手入力しているが、今後は新システムからモデルデータを渡し、複雑な形状の部材加工を行えるようにする準備を進めている。  図-5 工場の踏板加工ライン 今後の課題と展望社外とのBIM連携として、鉄骨製作業者(FAB)のモデルを取り込んで、鉄骨階段モデルの編集に利用したいと考えている。現在は鉄骨階段が取り合う部分は、2Dの構造図、鉄骨図面を参照して、受け鉄骨のモデルを当社のCADで配置し、ササラ桁と梁の接続部の取り合いを、階段モデルで編集を行っている。  図-6 屋外階段モデル 株式会社 横森製作所

技術部設計技術課 課長 島崎 建輔 建設ITガイド 2018 特集1「i-Construction×CIM」  |

建設業におけるAI活用の可能性

|

2018年6月5日

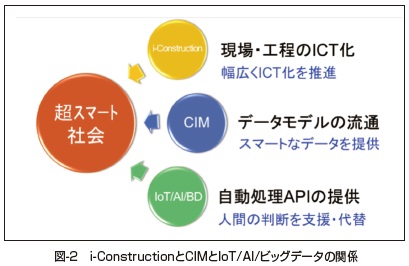

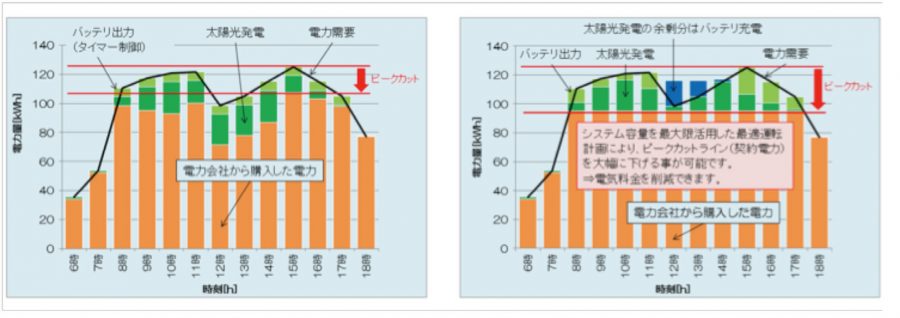

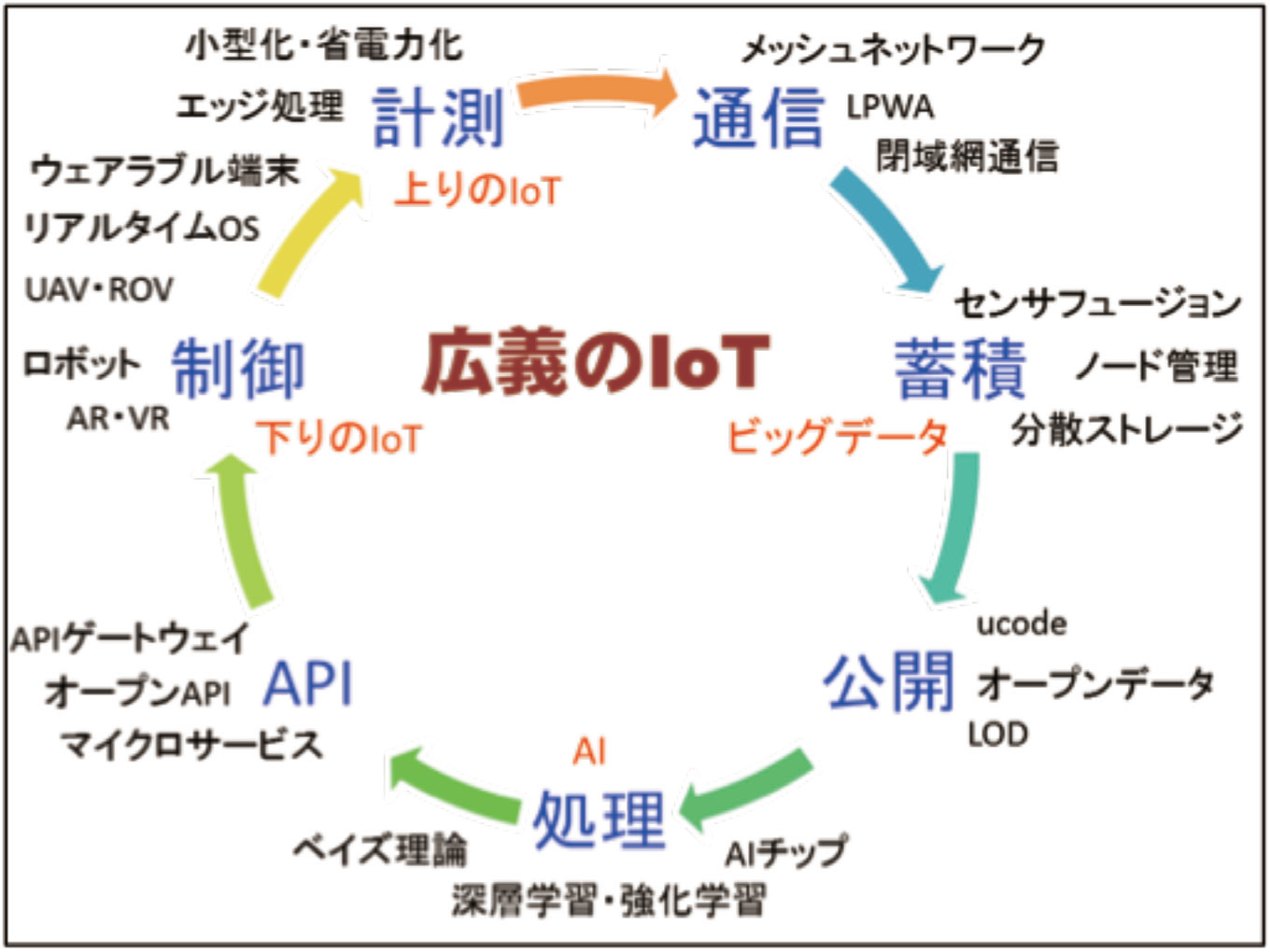

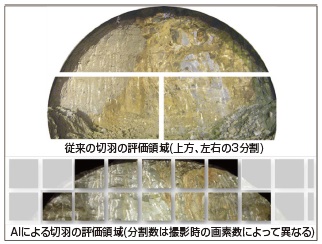

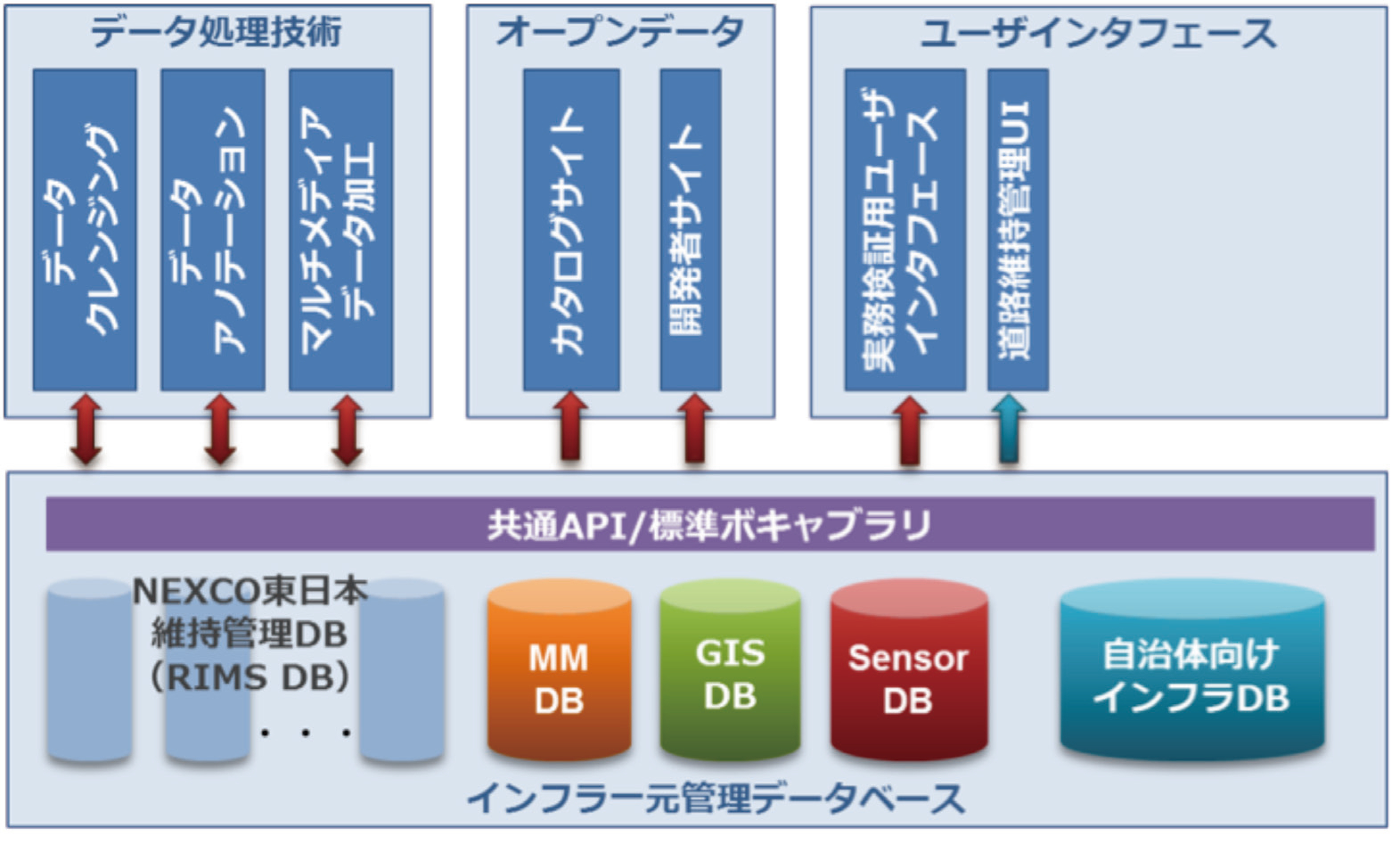

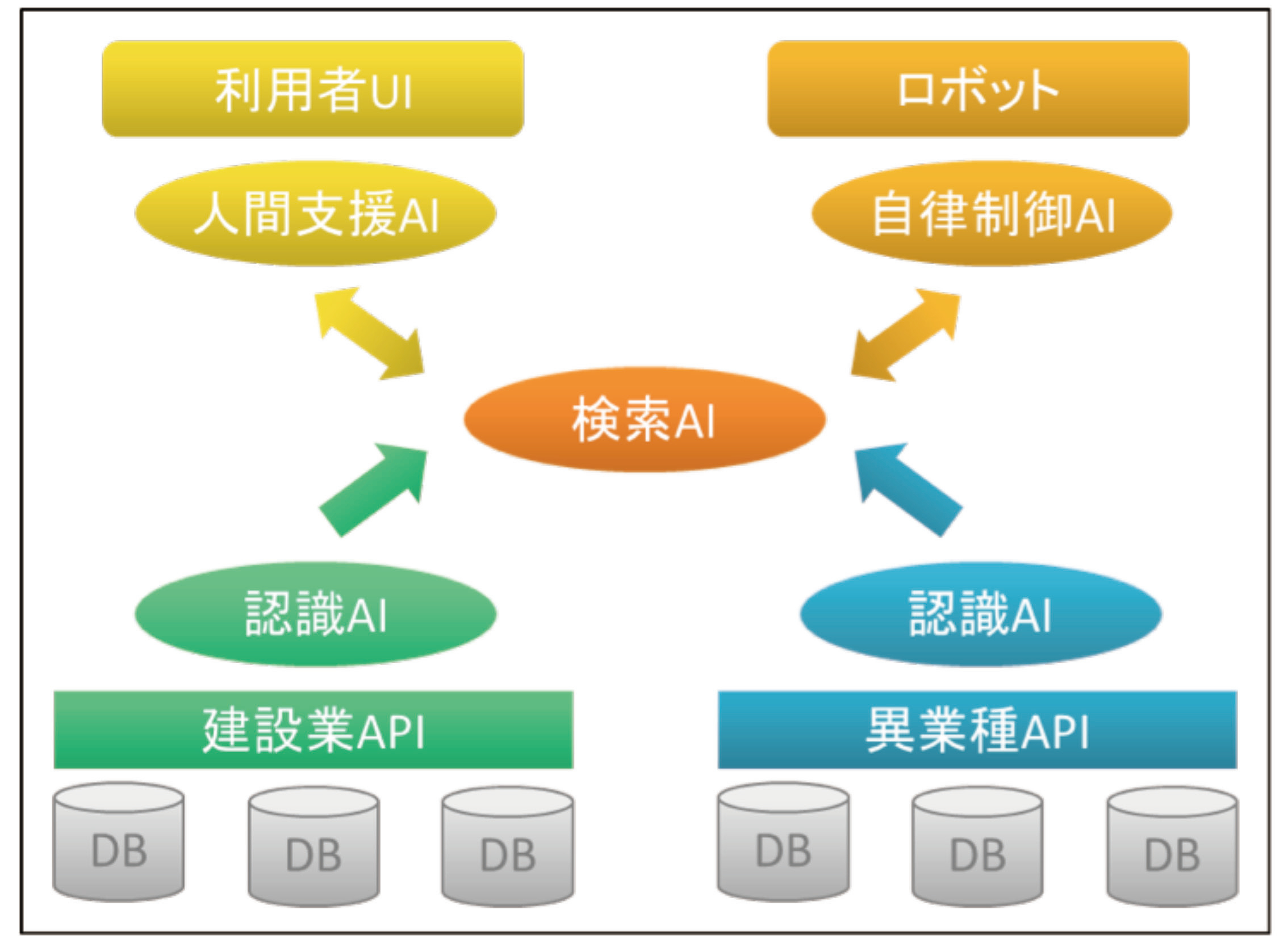

はじめに近年のICT(情報通信技術)の技術的トレンドとして、IoT(Internet of Things)で取得したデータを、クラウド環境にビッグデータとして蓄積し、AI(人工知能)を駆使して分析する、いわゆる広義のIoTが注目されている。当小委員会では、この広義のIoTを中心に先端的情報技術の動向調査を行い、社会インフラ分野への適用可能性に関する研究を行っている(図- 1)。その中で、AIについては、今後、建設業界に大きな変革をもたらすものと考え、主要なテーマとして位置付けている。  図-1 広義のIoTの技術領域 AIの動向第3次AIブームの到来 建設業の動向建設業においては、ゼネコンや建機メーカーなどの個々の取り組み、およびSIP(内閣府戦略的イノベーション創造プログラム)による産学連携研究などで、AIの活用が始まっているものの、現時点では研究段階や試験導入の段階であるものが多い。ただし、この分野では、高度な経験に基づく人間の判断が多く必要とされるため、今後、AIが活躍する余地が大きい分野として期待される。 施工でのAI活用施工では、建機や人の稼働データによる作業認識、施工現場の画像認識などにAIが活用されている。この分野では、ある程度の学習データを集められる、ゼネコン各社や建機メーカーなどが先進的に取り組んでいる。株式会社大林組では、社内で30を超えるAI関連技術の研究開発が進行中である。また、コマツ(株式会社小松製作所)では、AIを含めた次世代技術の開発に研究開発費の15 ~ 20%を充て、東京工業大学や米MIT(マサチューセッツ工科大学)と共同研究を行っているという。  図-3 従来の切羽の評価領域(上)とAIによる切羽の評価領域(下) 維持管理でのAI活用維持管理では、点検現場でのひび割れの画像認識や、打音・漏水音の音認識などにAIが活用されている。この分野では、SIPの研究開発による社会実験が進んでいる。SIP課題の「インフラ維持管理・更新・マネジメント技術」では、10件以上のAI 関連技術を用いた産学連携のプロジェクトが進行している。  図-4 路面の動画像からAIでひび割れを検出 この結果に、同じく車両に搭載したスマートフォンを用いた道路性状簡易評価システム「DRIMS(ドリムズ)」で収集したIRI(国際ラフネス指数)の推定結果を組み合わせた劣化診断を行う。これにより、道路管理者の点検を省力化するとともに、補修に係る意思決定を高度に支援できるようになる。 その他のAI活用建設業におけるその他のAI活用状況としては、施設運用の一環として、AIを活用したスマートエネルギーシステムの導入が挙げられる。この分野では、施設の建設に関わるゼネコン、エネルギーを供給する電力・ガス会社、機器を導入する電機メーカーなどが取り組んでいる。 AIを活用するための共通プラットフォーム今後、AIの適用範囲を広げていくためには、多様なデータを統合して活用することが求められる。そのためには、共通のDB、データモデル、APIなど、データ流通のためのソフトウェアプラットフォームの整備が不可欠である。また、業務で活用しながら運用することを考えると、これらのプラットフォームには柔軟性が必要である。この分野では、自社で管理している施設のあらゆるデータを集めることができる、高速道路の道路管理者や鉄道事業者などが先進的に取り組んでいる。  図-6 AIを活用するための共通プラットフォームの構成 今後の展望と課題建設業における高度なAI活用の展望として、以下の5つのフェーズがあると考えられ、これらのフェーズが、段階的に、あるいは一部並行して進んでいくものと思われる。現在はフェーズ1が主流であると考えられ、フェーズ5 のSociety 5.0 の世界に向けて、さまざまな課題を克服していく必要がある。  図-7 異業種間のAI連携のイメージ 上記のフェーズ4までの取り組みにより、人間は、インターネットを得たことで知識を補強したように、AIを得て技術を補強できるようになる。その結果、担当業務の作業効率向上や、担当可能な業務の幅の拡大が見込まれる。しかし、AIをより少ない人数で多くの業務をこなす効率化のみに活用していると、ある時点で効率化の限界に達してしまうと思われる。 従って、建設業は、フェーズ5により異業種や一般利用者へ新しい価値を提供することを、AI活用の主目的とすることを提言する。AIによる効率化は、人間がイノベーションに注力するために行うという位置付けである。これにより、建設業界の構造を変革し、社会インフラの健全な維持・発展へつなげることができるものと考えている。 新しい価値とは、異業種をも巻き込む難題である。常日頃、新しい価値とは何かを考える、これこそが、AIが真似できない人間の創造力なのである。 土木学会 土木情報学委員会 IoT活用研究小委員会

建設ITガイド 2018 特集3「建設ITの最新動向」  |