書籍版「建設ITガイド」に掲載した特集記事のバックナンバーです。

施工BIMのデータ連携による現場の図面調整業務の省力化

|

2018年7月15日

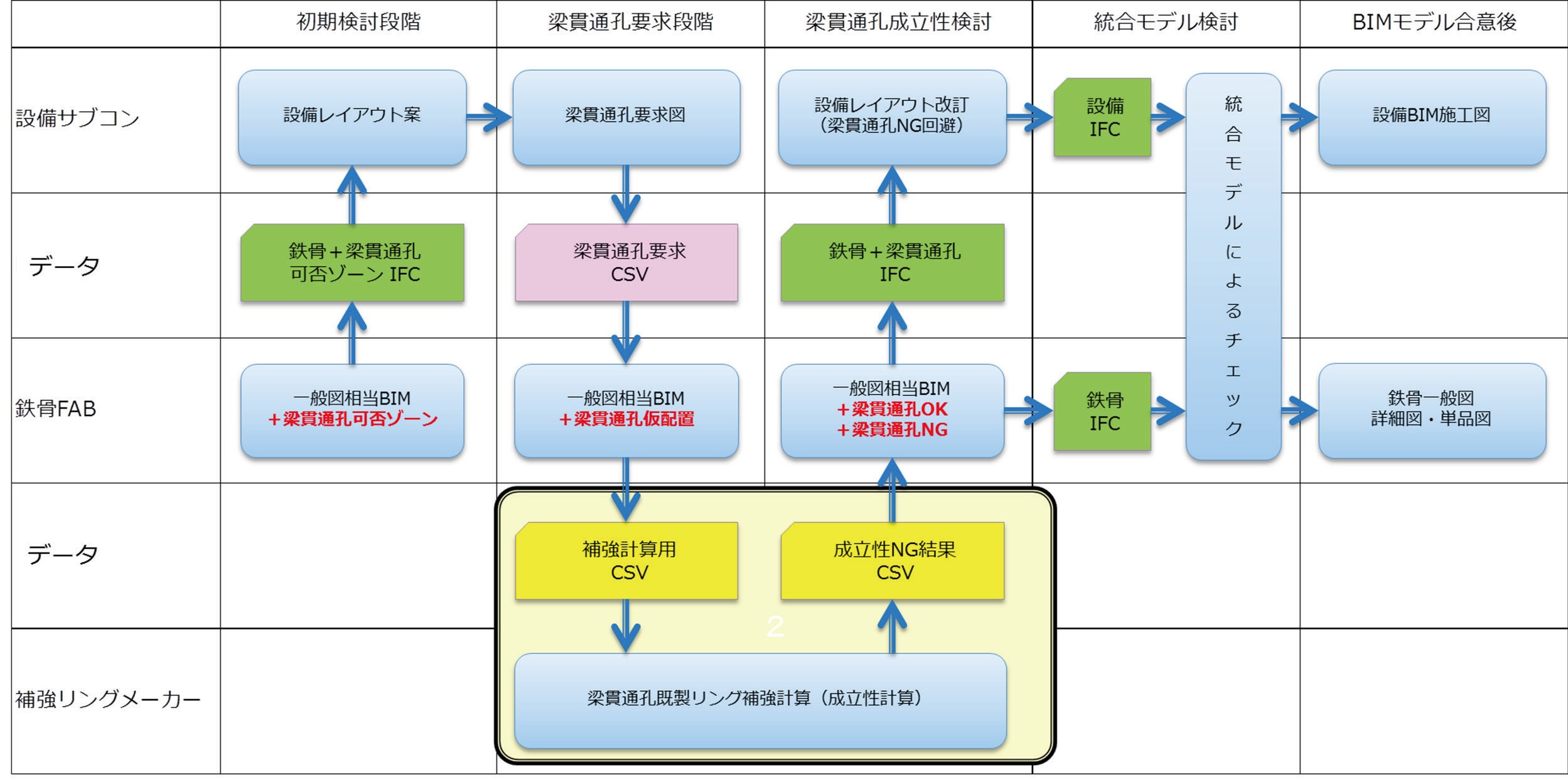

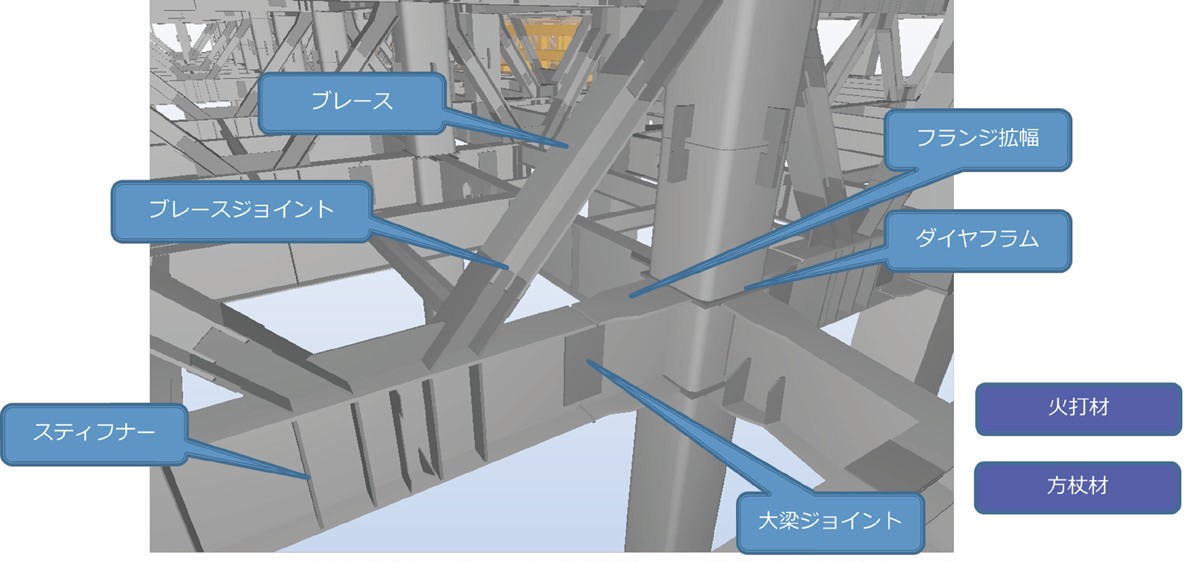

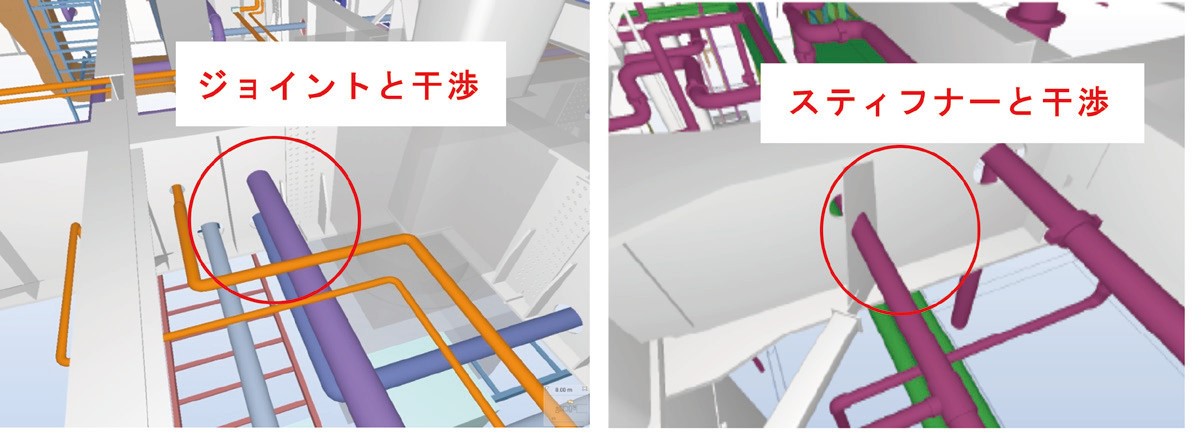

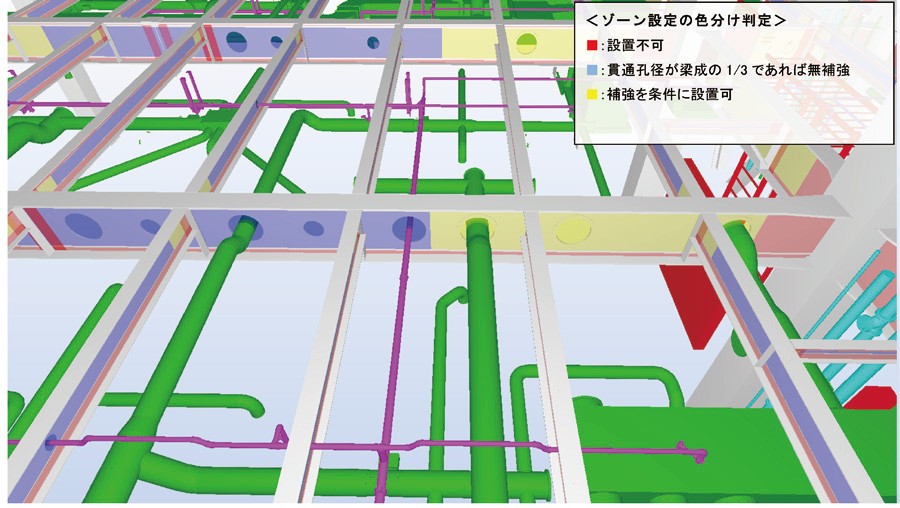

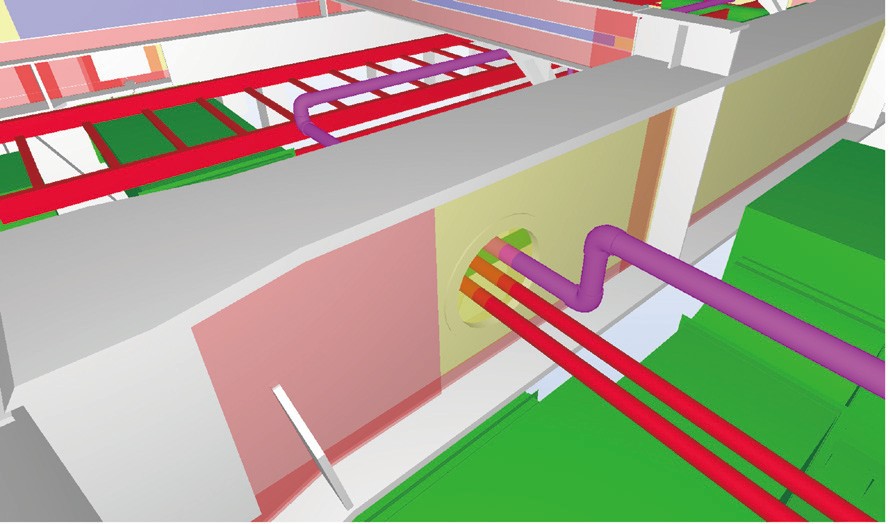

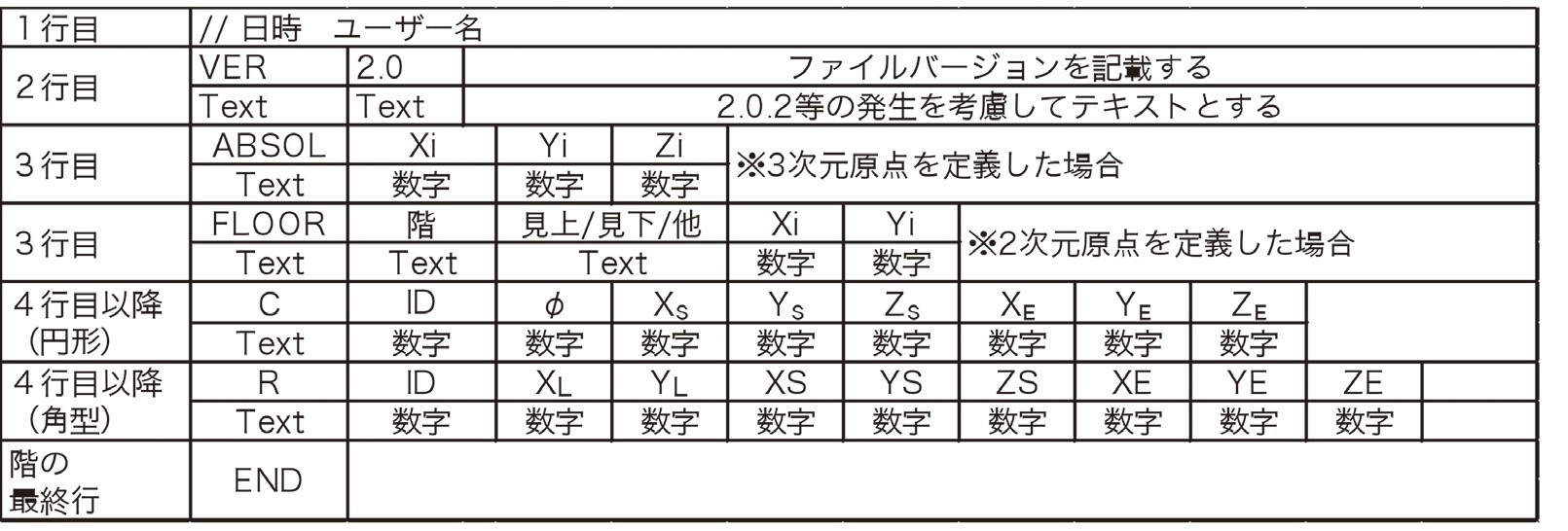

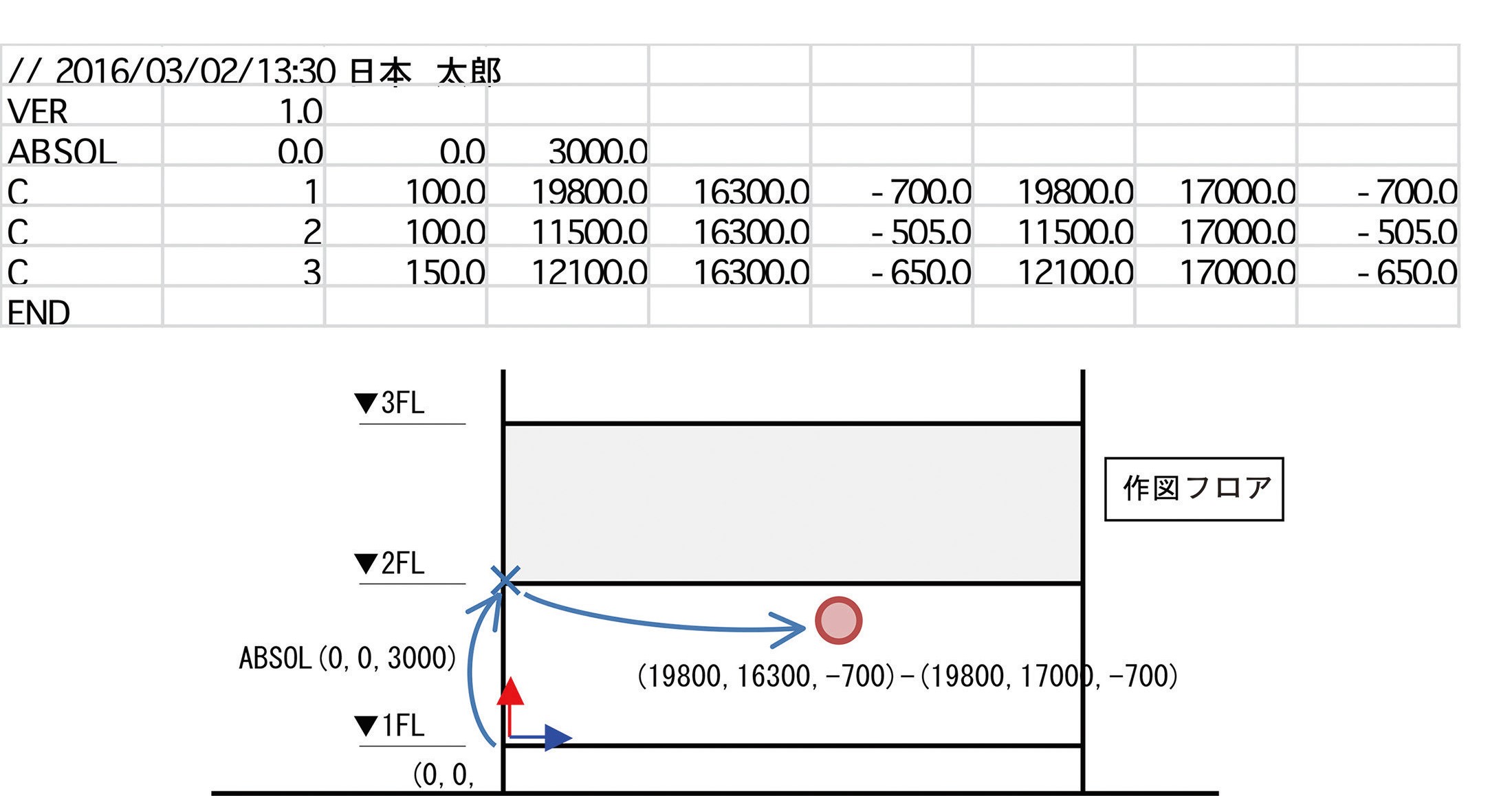

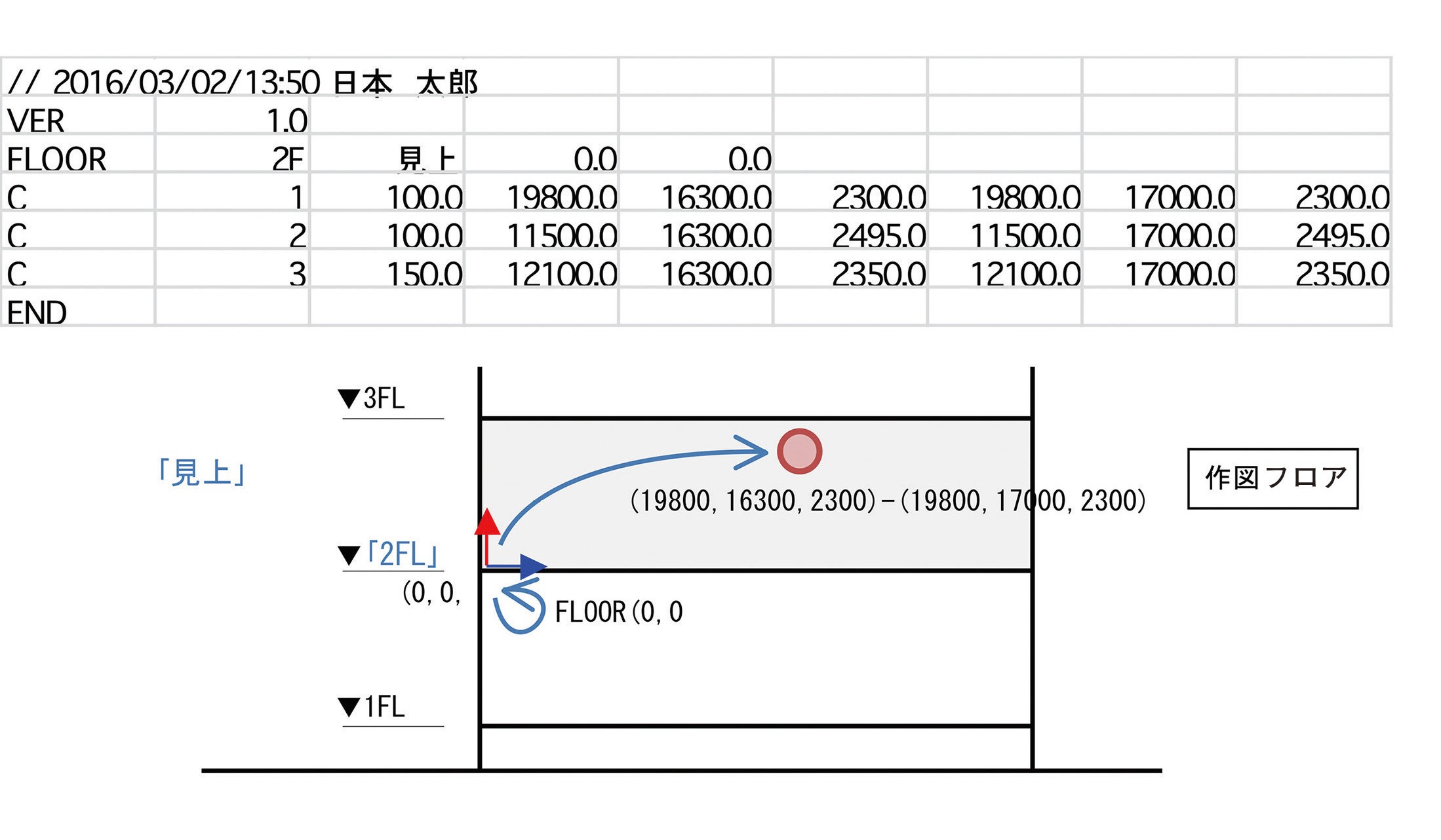

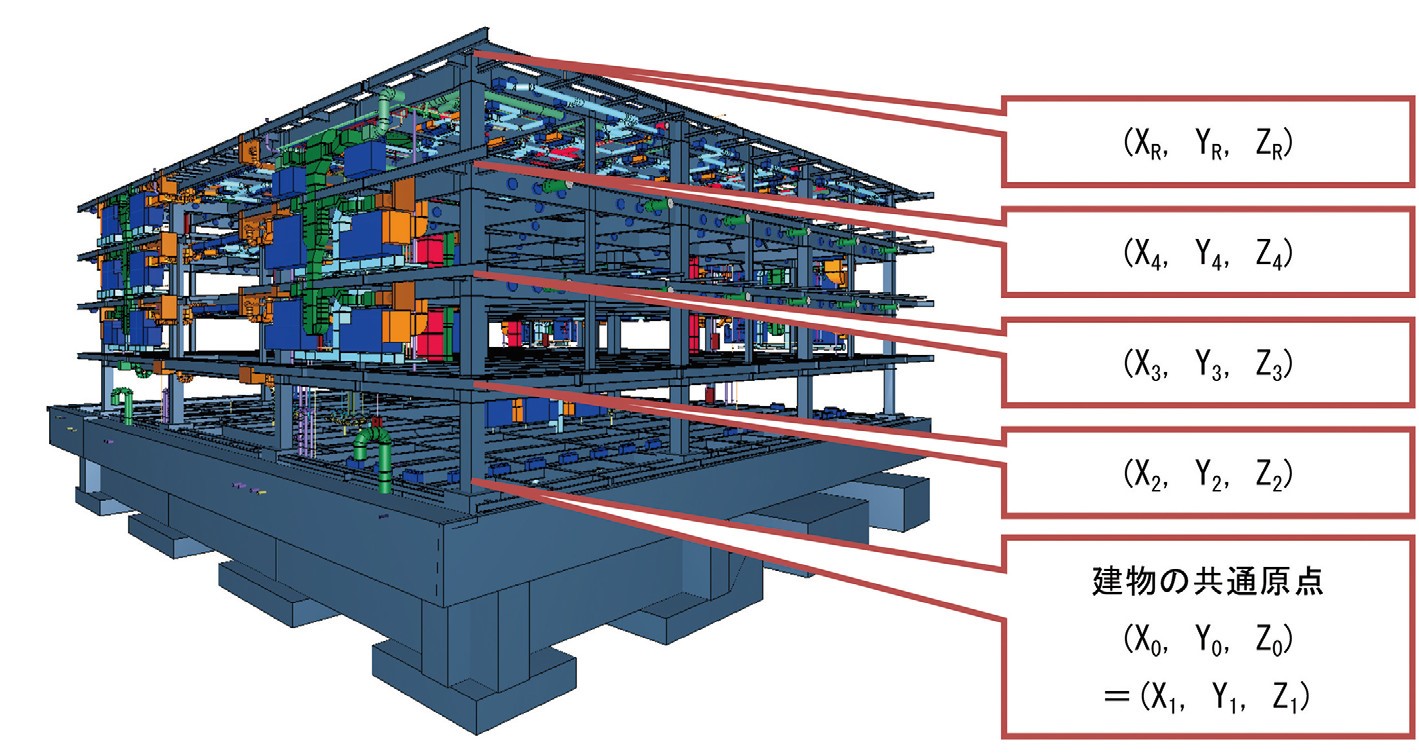

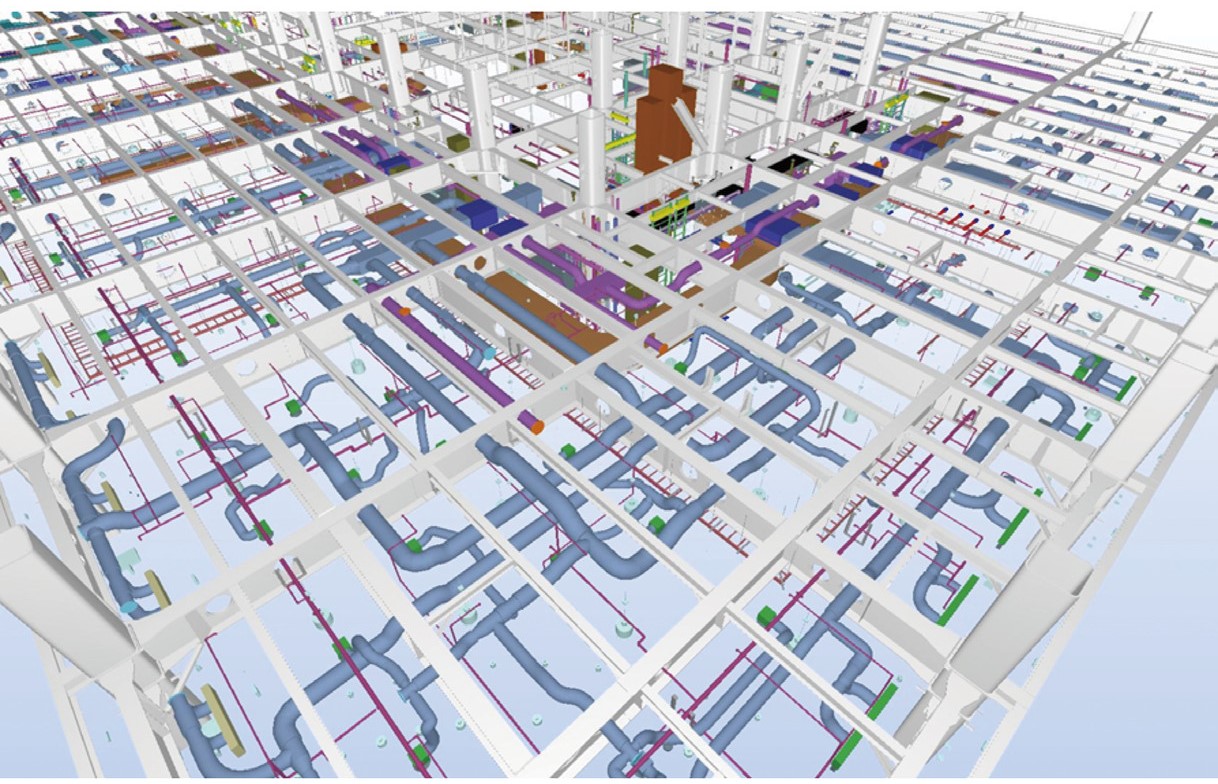

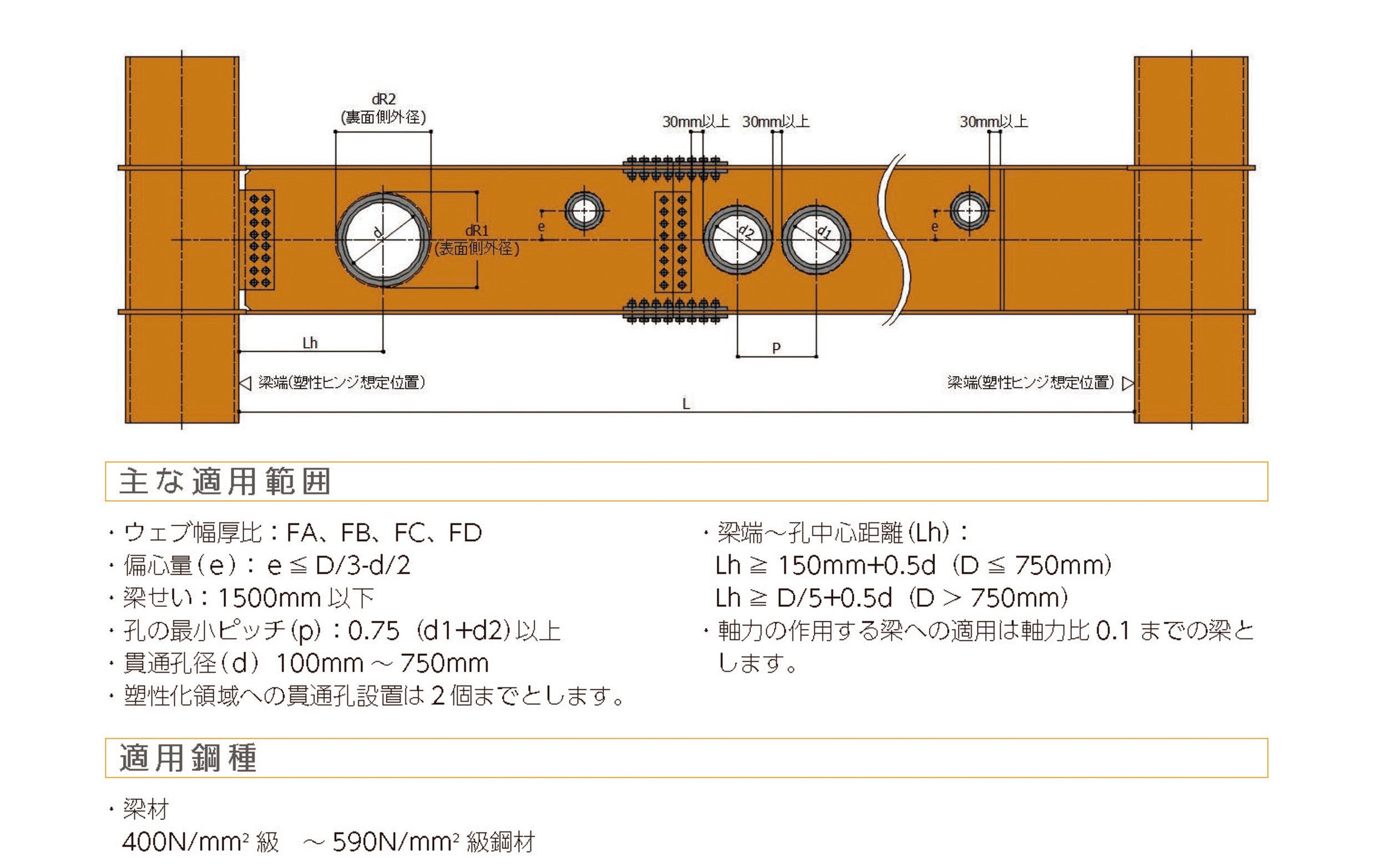

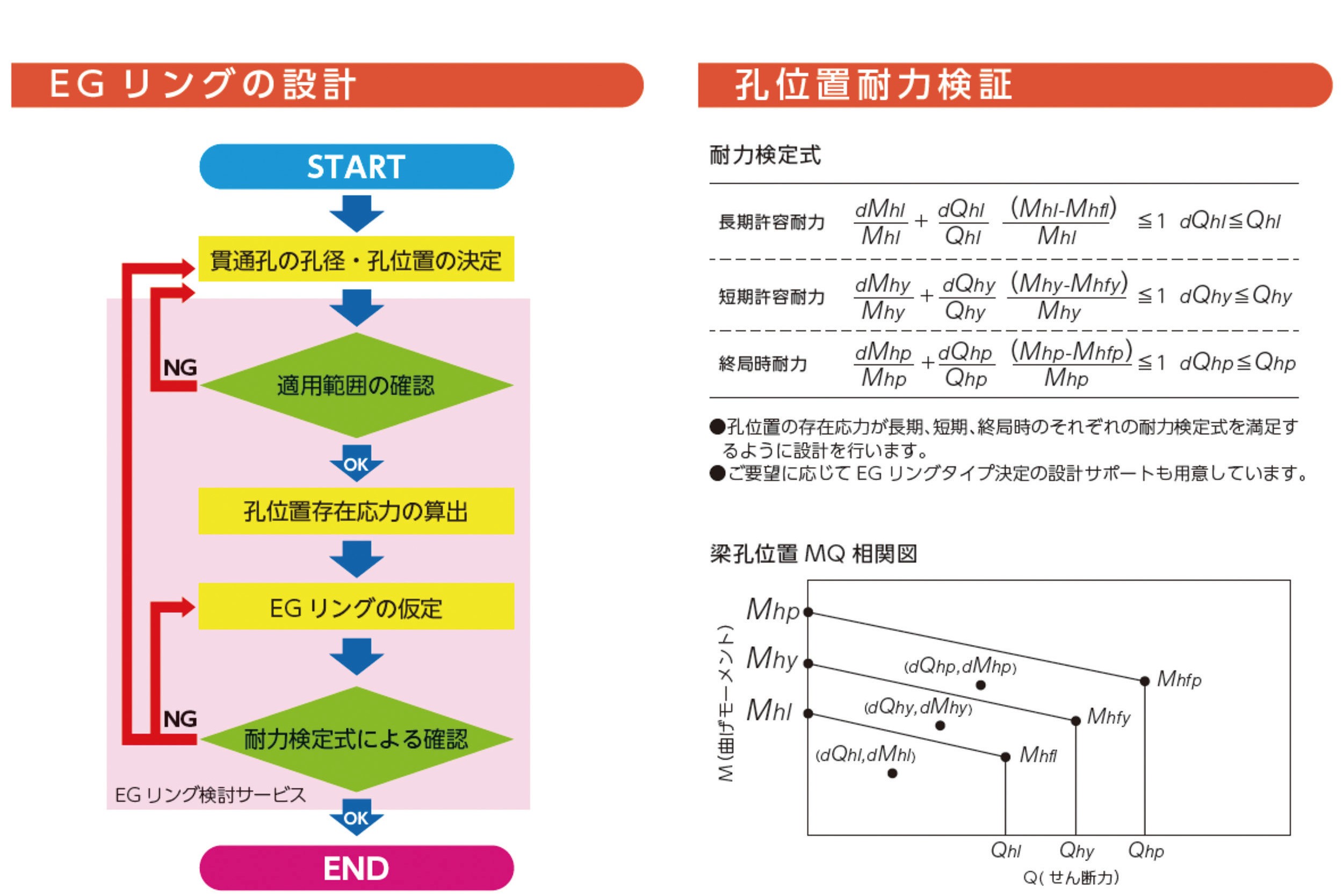

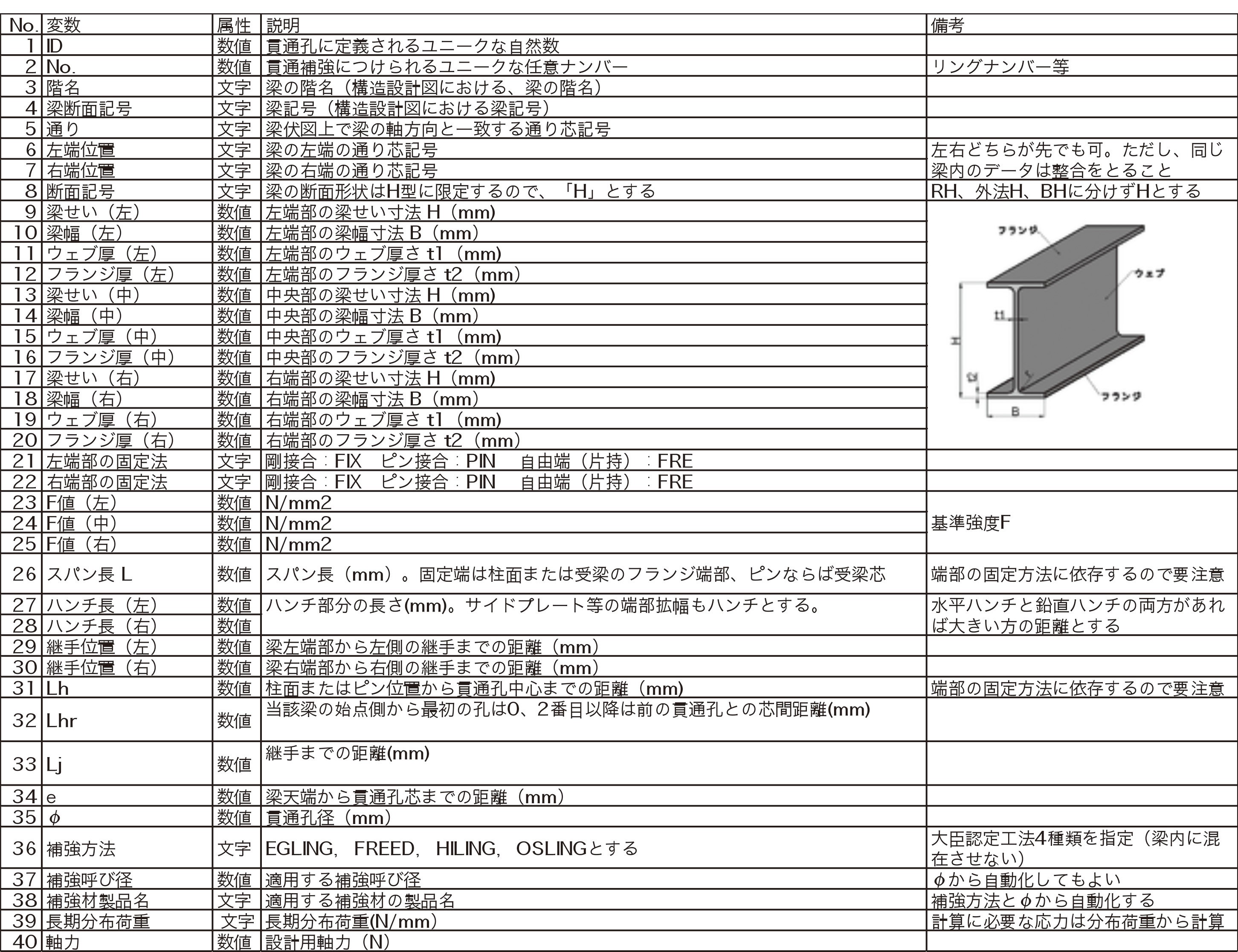

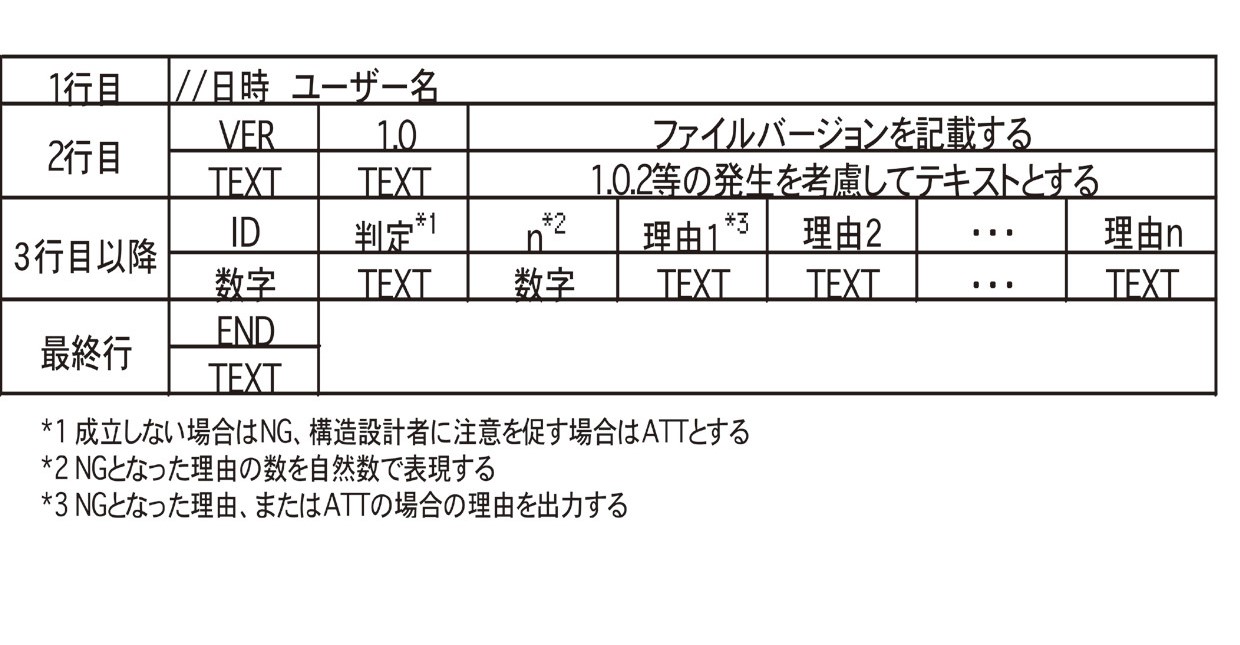

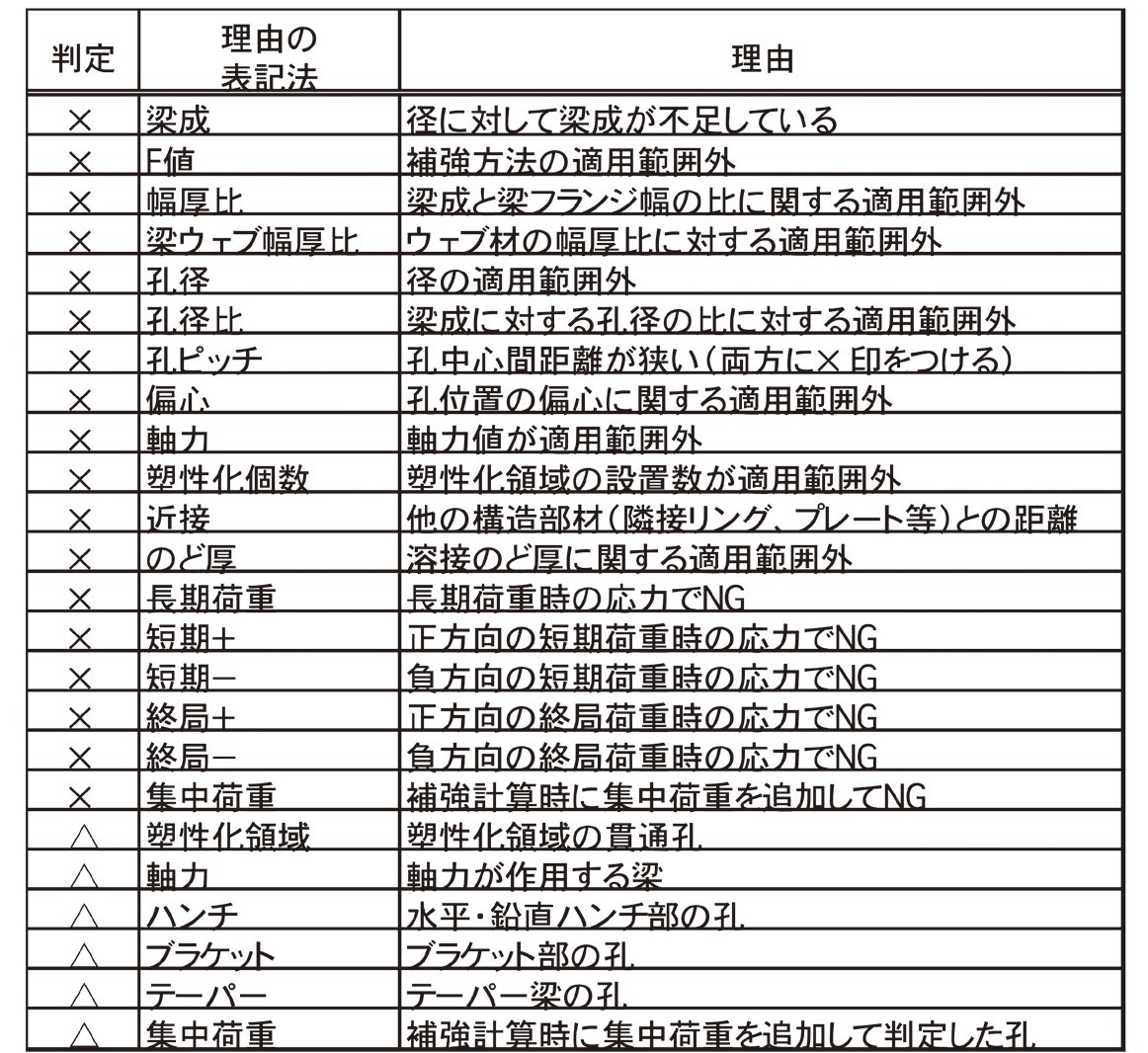

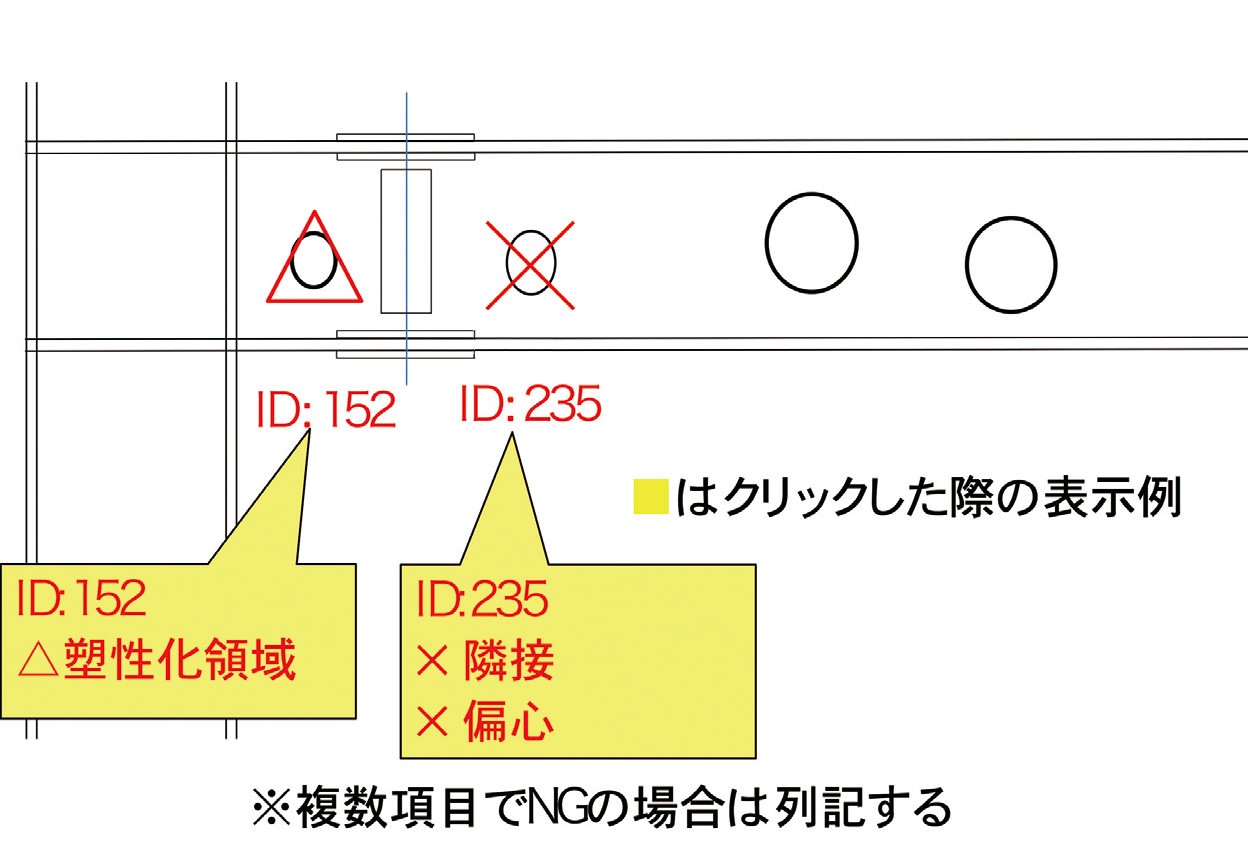

はじめに施工BIMの中で活用事例が多いのは鉄骨と設備で、干渉チェックと納まり確認である 1)。ところが鉄骨は鉄骨専用CAD、設備は設備専用CADで描かれるため、合成した統合モデルで干渉や納まりを検討するには、IFCが広く用いられている。  表-1 梁貫通孔要求CSVに対応している各種ツール 一方で、設備側からの梁貫通孔要求に対する成立性検討の作業は、大量の梁貫通孔要求図を基に一つずつ鉄骨CADへ入力する単調な入力を強いられる。そこで、データ連携により単純作業にかかる労力を大幅に低減させるべく、設備専用CADと鉄骨専用CADや汎用BIMツールを結ぶ「設備-梁貫通孔連携中間ファイル」を定義 2)して展開している。 さらに既製リング補強計算ソフトへの入力まで連携させると、梁貫通要求に対して即座に可否計算ができることになるが、計算ソフトはBIMに対応していない。そこで、鉄骨梁貫通孔既製リング補強の成立性検討ソフトを結ぶ中間ファイルの定義も行った。 本報では、データ連携による新しい業務の進め方(図-1)について解説する。  図-1 BIMを活用した新しい鉄骨と設備の調整業務の流れ 鉄骨BIMの作成要領鉄骨BIMは、構造計算ファイルから変換したり、構造設計図の元になった設計BIMを使った例がみられるが、設備との干渉や納まり調整に活用する場合、柱・大梁・ブレースという主架構だけでは十分とはいえない。小梁位置を決定した上で接合部、ガセットプレート、火打材、方杖材、スティフナー、フランジ拡幅、デッキ受材を配置し、正確に表現することにより、現場で手戻りがなくなる干渉チェックが可能となる(図-2、図-3)と言っても過言ではない。鉄骨BIM作成には細部にわたる知識と経験が必要なので、構造計算ファイルや設計BIMをベースにしても、鉄骨ファブリケーターの技術を投入しなければならない。  図-2 設備との干渉チェック・納まり調整に用いる鉄骨モデルの例  図-3 鉄骨を正確に表現した精度の高い干渉チェックの事例 鉄骨BIMからIFCを出力して設備サブコンに提供するのであるが、構造設計者が定める梁貫通孔の設置可否ゾーンにより梁を色分けしたIFCが出力できる機能はまだ認知度が低いようである。IFCを読み込んだ設備専用CAD上にも設置可否ゾーンが明示されるため、初回の調整時点から、設置不可領域に梁貫通孔が要求されるケースがなくなる(図-4)。  図-4 鉄骨モデルのIFCに梁貫通孔設置可否ゾーンを表示し、不可ゾーンを避けた納まり確認 設備BIMの作成要領設備専用CADに正確に表現された鉄骨をIFCで参照し、鉄骨と3次元上の原点(共通原点)を合わせて、鉄骨と干渉しないようにダクト・配管・ケーブルトレイ等の配置をする。フロアごとに設備BIMを作成する場合には、フロアごとの原点と共通原点の関係に常に注意しておかなければならない。  図-5 複数の設備配管をまとめて、一つの梁貫通孔を要求している例 設備-貫通孔連携中間ファイル「設備-梁貫通孔連携中間ファイル」は、将来IFCになるまでの暫定的な位置付けとして、カンマで区切られたテキストデータ(CSVファイル)である。  表-2 設備-梁貫通孔連携中間ファイルの諸元  表-3 CAD上で3次元原点を定義して、見下げで作図した場合のデータ例  表-4 CAD上で2次元原点を定義して、見上げで作図した場合のデータ例  図-6 建物の共通原点と設備CADでのフロア別原点のイメージ なお、「設備-梁貫通孔連携中間ファイル」は鉄筋コンクリート造の梁に設ける矩形の梁貫通孔要求にも対応させているが、鉄骨梁の場合は隅角部の応力集中を避けるため、円形の梁貫通孔にする。設備側から角型のダクトを貫通させる場合でも包絡する円形貫通孔とするので、注意が必要である。 梁貫通孔要求を鉄骨専用CADへ「設備-梁貫通孔連携中間ファイル」を読み込んだ鉄骨専用CADは、鉄骨BIM上に梁貫通孔を「仮配置」する。これは設備側からの一方的な要求であって構造的な成立性が検討されていないからである。  図-7 1フロア5,000㎡規模の事務所ビルの天井内設備と鉄骨の調整 従来は、設備サブコンは梁貫通孔要求図(スリーブ要求図)を設備専用CADにて図面出力し、設計者・監理者まで打合図を回覧していた。新しい業務の流れでは、設備専用CADから「設備-貫通孔連携中間ファイル」を鉄骨側に渡せば鉄骨CAD上で仮配置される。 設計者と監理者の理解が得られれば、最終形だけ作図して承認図とする省力化が可能となる。 梁貫通孔の構造成立性検討仮配置した貫通孔が補強を含めて構造的に成立するかどうかを、貫通孔の径、位置、間隔と鉄骨形状の関係で検討する「仕様規定」と、梁に作用する長期荷重、短期荷重と梁断面性能である終局耐力時の健全性を検討する「性能規定」で検証を行う。仕様規定と性能規定は4種類の既製品リング補強で定められている。EGリングの仕様規定は図-8に、性能規定は図-9に示す通りであり、ハイリング、OSリング、フリードーナツにも同様の規定が設けられている。  図-8 梁貫通孔既製リング補強の仕様規定の例  図-9 梁貫通孔既製リング補強の仕様規定の例(EGリング:日本ファブテック(株)提供) 4種類の既製品リング補強を対象に、仕様規定の検討に必要な情報と性能規定で必要な情報を整理したものが表-5である。今後、これを整理して「リング補強計算用CSV」と定義し、鉄骨CADと補強リングメーカーと協力しながら、データ連携による作業効率化を図る。  表-5 鉄骨専用CADから既製リング補強計算への連携用データ 成立性結果の出力現在の既製品リング補強の成立性計算ソフトからの出力は、全てのスリーブ要求に対して合否判定がリスト形式で出力されるので、これを見ながら設備側に梁貫通孔要求に対する成否を連絡していた。また、設備側が描いた梁貫通孔要求の伏図に赤で×印で連絡する場合に、否の理由まで書き入れるのは手間がかかっていた。  表-6 既製リング補強計算結果から鉄骨専用CADへのデータ この出力を、鉄骨専用CADや設備専用CADで読み込めば、BIMモデルやそこから生成される図面にも成立可否が、表-7あるいは図-10のように記されると予想している 3)。  表-7 判定理由の簡易表記方法  図-10 判定理由の簡易表記方法の例 まとめ鉄骨専用CADと設備専用CADを用いた納まり検討や干渉チェックはIFC連携により可能だが、梁貫通孔要求とその構造成立性検討は現状のIFCではデータ連携ができないため、3種類の中間ファイルを定義して、広く公開して標準化を行った。 おわりに鉄骨専用CADにKAPシステムを用いて、貫通孔補強をEGリングとした場合には、設備専用CADがCADEWA、DesignDraft、Rebro、Tfasで描かれていれば、既にデータ連携による効率化が可能であった 4)。しかしながら、鉄骨ファブリケーターが使い慣れた鉄骨専用CADは他にも複数あり、既製リング補強も4種にわたっている。このため、(一社)buildingSMART Japanの構造設計小委員会の下部組織である、鉄骨梁貫通補強ワーキンググループを2018年1月に発足して、展開する予定である。 清水建設株式会社 生産技術本部 生産計画技術部 主査 室井 一夫

建設ITガイド 2018 特集1「i-Construction×CIM」  最終更新日:2019-01-17 |