はじめに

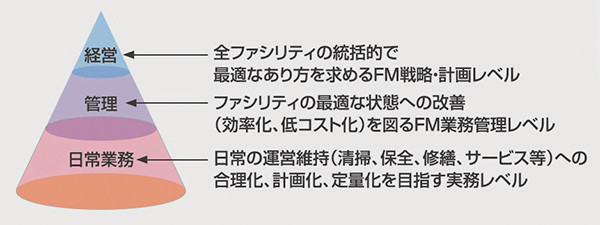

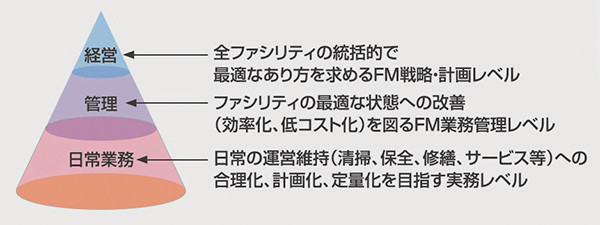

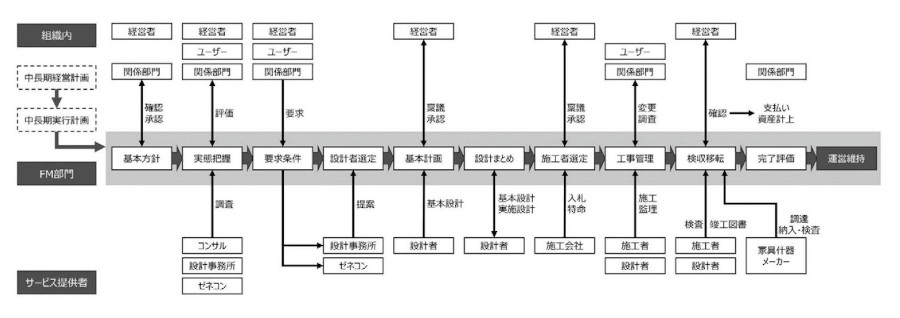

日本ファシリティマネジメント協会(JFMA)のBIM・FM研究部会は2012年9月に発足し、「BIM・FMガイドライン」の策定と新たなビジネスモデルの構築を目標に活動している。JFMAは、ファシリティマネジメント(FM)を「企業・団体等が組織活動のために、施設とその環境を総合的に企画、管理、活用する経営活動」と定義し、「ファシリティ(土地、建物、構築物、設備等)すべてを経営にとって最適な状態(コスト最小、効果最大)で保有し、賃借し、使用し、運営し、維持するための総合的な経営活動」と説明している。FMは組織のファシリティに関する永続的な活動である(図-1)。建築に関するFMの起点は、建築をつくるかどうかを判断する段階であり、建築のライフサイクルもここから始まると考えている。

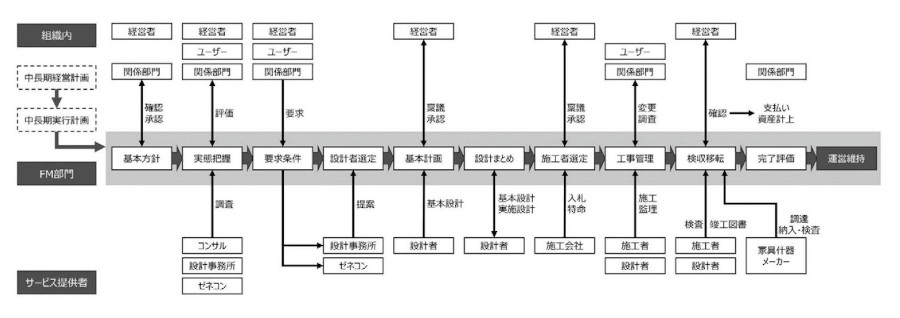

建築の設計段階および施工段階では、BIMは当たり前のように使われるようになってきた。しかし、設計より前の企画段階や計画段階および引き渡し後の維持管理段階では、BIMへの関心が高まりつつあるものの、利活用が進んでいるとはいえない。ライフサイクルという視点に立つことで、建築のデジタル情報の価値が認識され、BIMの利活用が進むと考えている(図-2)。

図-1 FMの3つのレベル(JFMAホームページより)

図-2 プロジェクト管理の業務プロセス( 「第四の経営基盤-日本企業が見過ごしてきたファシリティマネジメント」より)

ファシリティマネジメントのためのBIMガイドライン

JFMAのBIM・FM研究部会が活動を始めた頃は、FMや建築の運用に関わる人たちにとって”BIM”という言葉自体が馴染みのないものであった。まず”BIM”という単語と考え方を広めることから始める必要があると考え、2015年4月に「ファシリティマネジャーのためのBIM活用ガイドブック」を発行した。このガイドブックでは、BIMの解説と国内外の先進事例を紹介し、FMとBIMが連携する可能性を示したにすぎなかった。実際にFMでBIMを使ってみようと思っても、何をすればいいか、何から始めればいいかが分からないという声が寄せられるようになった。FMでBIMを利用しようと考える人たちには、具体的な手法を示す手引書が必要であった。

ガイドブック発行から4年が経過した2019年8月に「ファシリティマネジメントのためのBIMガイドライン」を発行した。ガイドラインではファシリティマネジャーの他、プロジェクトに関係する人々の役割、FMでBIMを使うためのBIM実行計画、FM業務で必要なBIMモデルなどについて解説している。またBIM実行計画のひな型や実際にFMでBIMを活用している事例を紹介するとともに、建築のデジタル情報としてのBIMの可能性を示している。BIMとFM、どちらも建築の情報を扱う。情報でつながっているにも関わらず、使っている言葉や求めている情報が微妙に異なるため、お互いの情報が有効に活用されてはいない。このガイドラインの役割は、BIMとFMの間に入りお互いの業務を通訳し情報の回路をつなぐことだともいえる。興味があればぜひ、手に取っていただきたい。

図-3 ファシリティマネジメントのためのBIMガイドライン

BIMが活用できるFM業務

先に述べたようにFMの業務は多岐にわたる。ガイドラインでは、BIMが活躍できるFM業務として以下の8つの場面を挙げ、それぞれで必要なBIMモデルと情報、進め方、効果などを説明している。

①FMにおける企画・提案段階での利用

建築への投資は高額になることが多い。建築の所有者や経営者など意思決定者が的確に意思決定できる情報を提供することはファシリティマネジャーの大切な役割である。同様に、利用者に対しても完成後の情報を利用者が理解できるようなかたちで提供することも重要である。多くの意思決定者、利用者は建築の専門家ではなく、図面やパースなどの従来の表現方法が十分とは言えない場合が多い。BIMモデルによる3次元形状と属性情報の表示やVR,MRとの連携による表現は意思決定者、利用者への情報提供として大いに役立つ。

②情報管理インデックス

FMで必要とする多種多様な情報のうち、3次元的な位置情報とともに管理することで情報の活用度が上がるものがある。例えば、建築のさまざまな場所に設置されている空調機器や照明器具などのBIMモデルと故障や点検の記録、マニュアルなどの情報を紐付けておくことで、必要な情報へのアクセスが早くなるだけでなく関連する情報も同時に入手できるようになる。業務の効率化やサービスの向上が効果として考えられる

③ワークプレイスづくり・区画管理

ワークプレイスづくりでは利用者の意見が大変重要であるが、図面を見ただけでその空間を想像し、評価できる利用者はほとんどいない。3次元で表示した方が利用者にとっては分かりやすく、適切な意見を得ることができる。BIMモデルをVRやMRなどの表現技術と組み合わせることで、さらに高度な表現が可能となり、ワークプレイスづくりに貢献できる。

建築には目に見えないさまざまな区画がある。共用部と専有部がどこで分けられているか、建築確認申請時に防火区画をどこで区切っているか、オーナーとテナントの工事区分はどこか、複数の所有者や利用者がいる場合の境界、利用用途による区分、異なる床荷重が設定されている場合の境界、空調機器・照明機器・スプリンクラーなどの受け持ち範囲など、一つの空間がさまざまに区分けされている。それらの区画は床や壁、機器などの要素と関連していることが多い。さまざま区画とそれぞれに関連する要素をBIMで管理することで、管理の質が上がり、手間が削減される。

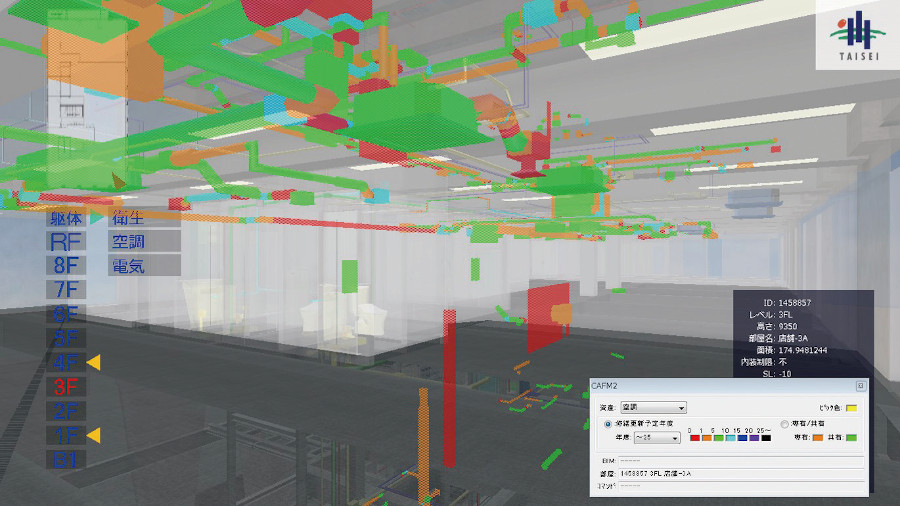

④長期修繕更新計画

建築の経年劣化は避けられない。適切な周期で修繕や更新を行うことで、建築の性能を保ち長期間利用することができる。修繕や更新の時期を想定し、その費用をあらかじめ予算化しておくことは、事業を継続する上で必要不可欠である。BIMモデルを利用することで、正確な数量を把握することができるので、予算の精度が格段に向上する(図-4)。

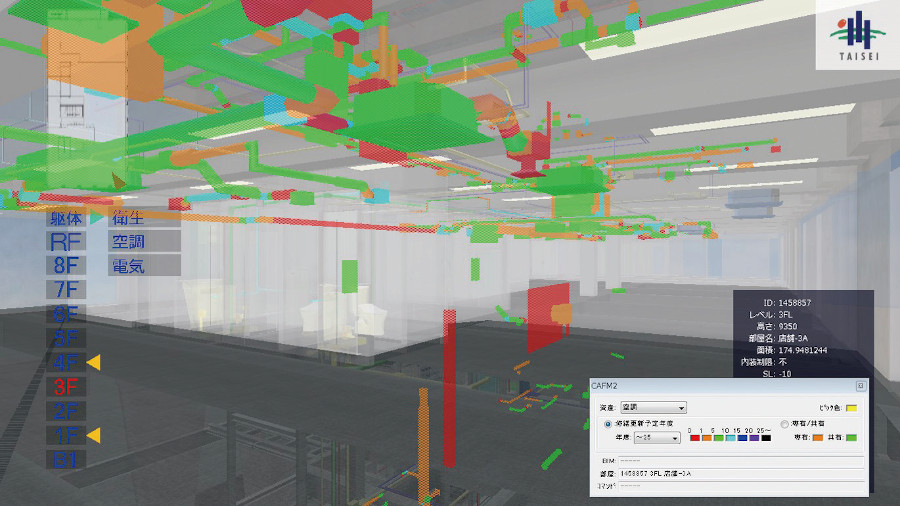

図-4 更新時期を示すBIMモデル (提供:(株)大成建設)

⑤中期修繕・改修計画

建築を良好な状態に保つためには、定期的に中期修繕・改修の計画を見直すとともに、的確に修繕・改修を実施する必要がある。長期修繕更新計画同様、BIMモデルを利用することで予算の精度が増す。工事を実施する段階では、数量を正確に把握していることが見積もりの査定に役立つとともに、工事計画にBIMモデルを利用することで、影響の範囲や度合いを正確に把握できるとともに関係者に分かりやすく説明できる。予算精度の向上、見積もりの査定および工事計画の精度向上により、効率的な予算執行が可能となる。

さらに、実施内容と費用をデータベース化することでさらなる精度の向上が期待できる。

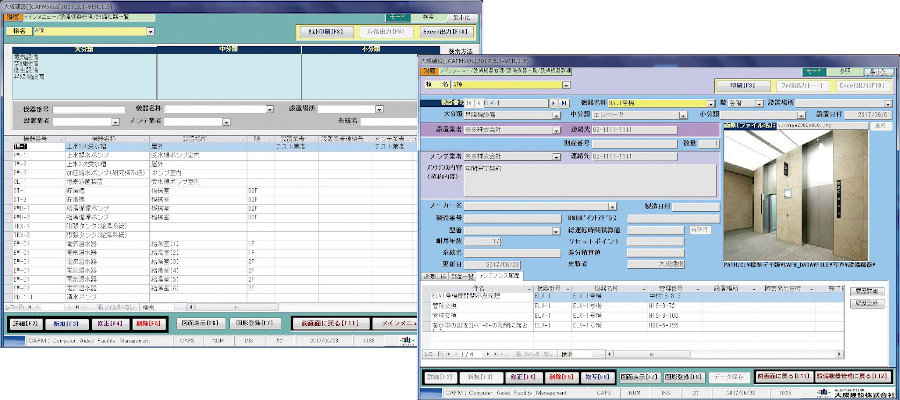

⑥設備台帳の元データ

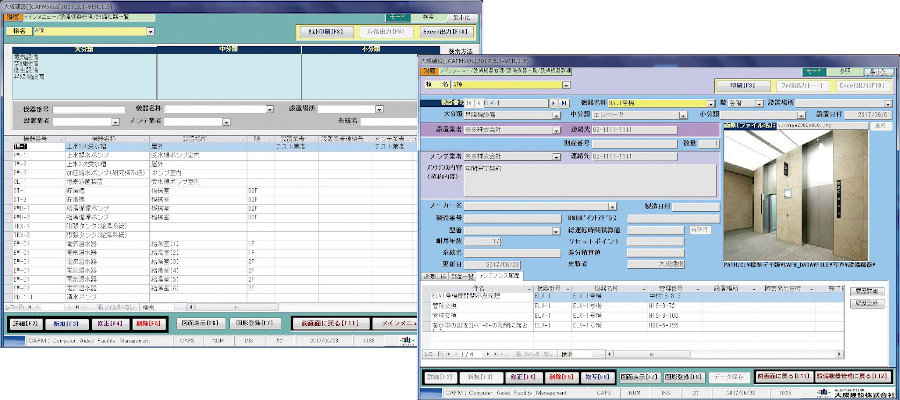

設備機器の名称、メーカー、型番、設置場所をリスト化した設備台帳は、建築の運用、管理に不可欠なものである。BIMモデルも設備台帳と同じような情報を保持できるが、当然、分類体系が異なり情報の過不足がある。BIMモデルをそのまま設備台帳として使うには無理があるが、BIMモデルから情報を取り出し、設備台帳に取り込むことで、設備台帳への入力工数は大幅に削減される。引き渡し後、早期に設備台帳を整備できることも効果も大きい(図-5)。

図-5 設備台帳の例 (提供:(株)大成建設)

⑦修繕対応

修繕対応は計画的に実施される予防保全と緊急に実施しなければならない緊急対応がある。予防保全では中期修繕・改修計画と同様、費用の査定や計画の立案にBIMモデルが役立つ。緊急対応では、故障箇所の特定や対処方法の検討、設備停止時の影響範囲の把握などに、BIMモデルを活用することで大幅な時間短縮が期待できる。緊急対応は時間との勝負である。対策を検討するための情報収集に時間がかかるのは、可能な限り避けるべきである。適切なBIMモデルは、緊急対応への対応力向上に寄与する。

⑧運用管理サービス

運用管理サービスとは、建築の内部環境を快適に保つこと、利用者の動線を制御すること、安全を確保することなど、建築の利用者にさまざまなサービスを提供することである。サービス提供するためには、建築の所有者、テナント、サービス事業者の合意が必要である。またそのサービスが建築や設備に密接に関わる場合は、設計段階からそのサービスを想定し合意しておく必要があり。その合意形成にBIMモデルとシミュレーションが大いに役立つ。

維持管理でBIMモデルを活用するための必要なこと

この①~⑧の場面ごとに、ファシリティマネジャーが必要する情報は異なっている。単に設計段階や施工段階でBIMモデルを作成したからといって、それがそのまま全ての場面で利用可能なわけではない。設計を始める段階で、ファシリティマネジャーと設計者が維持管理でBIMモデルを使うことや、その際にどのようなBIMモデルと情報を必要としているかを共有しておく必要がある。また施工者を選定する段階では、そのことを施工者に伝えておかなければならない。建築の引き渡しと同時にBIMモデルも引き渡されることが理想である。そのためには、それが実現できるプロセスと関係者それぞれの役割を明確にし、文書化して合意しておく必要がある。それがBIM実行計画(BEP:BIM ExecutionPlan)と呼ばれている。

ガイドラインでは、JFMAのプロジェクト管理の業務プロセスに沿って、ファシリティマネジャーやBIMマネジャー等プロジェクト関係者の役割を説明し、どの段階で何を決めなければいけないかを解説している。またBEPにどのようことを記載するのかを説明し、ひな型を提示している。BEPを通してお互いの役割を理解しプロセスを共有することは、維持管理でのBIMモデル活用の第一歩である。

維持管理でBIMモデルを利活用する際の課題

要求通りのBIMモデルを受け渡され、実際に維持管理でBIMモデルを利活用していく上で、いくつかの課題がある。維持管理の期間は長い。建築が解体されるまで続く。維持管理の期間が長期にわたるからこその課題もあり、現時点で解決できないものもある。

①投資判断上の課題

BIM利用環境の整備および維持、BIMモデルの作成と更新には初期投資だけでなく継続的に発生する費用がある。特にBIMツールのライセンス費用やBIMモデルの更新のための費用は、運用を続けていく限り発生するものなので、BIM活用の目的と効果を明確にした上での投資判断が必要になる。

②技術的な課題

・BIMモデル連携のためのデータ変換

BIMモデルの標準ファイル形式であるIFCは、各種ソフトウェアをつなぐものとしISOとして認められているが、完璧なものではなく、情報を完璧に受け渡すためには手直し作業が必要となる。BIMモデルを受け渡しの方法をBEPの中で明記するとともに、事前に試験を実施し解決方法を定めておかなければならない。

・維持管理でのBIMツール

BIMツールとは、BIMモデルを作成、更新するソフトウェアのことをいう。多くのBIMツールは、BIMモデルを作成することに主眼を置いているので、モデルを作成するために必要な多彩な機能を備えている。しかし維持管理では新たにBIMモデルを作成することはほとんどなく、BIMモデルを閲覧し必要な情報を入手するための利用がほとんどである。BIMモデルの閲覧だけに特化したビューアソフトがあるが、維持管理に利用するには機能が不足している。維持管理での利用を特化した維持管理用BIMツールもしくはビューアソフトが望まれる。

・BIMモデルの修正

増築や大規模改修時にはBIMモデルを修正する必要がある。現状では、増築された部分や撤去された部分をどう表現するか、そのようなデータの持ち方をするかなどの標準的な手法が定まっていない。例えば、撤去された部材のデータを削除すると、BIMモデルからそのデータが消失する。撤去されたものという属性を与えて保管しておく等の手法が考えられるが、その手法や仕組みはまだ一般化されていない。維持管理用BIMツールもしくはビューアソフトと合わせて、手法の標準化が望まれる。

③運用での課題

・BIMモデルの更新

大規模改修や修繕などをBIMモデルに反映させるためにはBIMツールでの入力作業が必要となる。これにはBIMツールの操作が必須で、誰でも簡単にできるというものではない。BIMモデルが更新されないと、現状とBIMモデルが整合しなくなり、BIMモデルの信頼性が著しく低下し、それ以降使われなくなる。それまでの作業が全くの無駄になる。BIMモデルの更新を、誰がどのように行うかを想定し体制を整えておかなければならない。

・FMソフトへの入力

BIMツールへの入力と同様、FMソフトのデータも随時更新が必要である。入力作業の負荷が通常の維持管理業務に影響するのは本意ではない。BIMモデルの更新と合わせて、運用体制を整備しておく必要がある。

・BIMモデルの使用者

BIMモデルを維持管理で活用する際、その使用者が誰なのかという問題がある。賃貸オフィスビルの管理にBIMモデルを使用する時、貸す側と借りる側で立場が異なるので、BIMモデルを使用する目的が異なり、必要とする情報も異なる。この違いは、竣工後に納められるBIMモデルの内容や詳細度に影響する。使用目的を明確にし、BIMモデルの内容や詳細度を決めておく必要がある。

おわりに

JFMAのBIM・FM研究部会が活動を開始してから7年半が経過した。この間に建築生産の現場では、徐々にではあるが着実にBIMが浸透している。一方、維持管理をはじめとした建築生産以外の分野では、BIMへの関心が高まってはいるものの、活用は進んでいない。また設計・施工段階においてもFMという視点でのBIMモデルの利活用も進んでいない。巷ではAIやIoTに注目が集まり、都市レベルではさまざまな試みが行われている。次は建築がフィールドになると考えている人は多い。BIMによる建築のデジタル情報は、建築においてAI、IoTを活用する際の基盤となる。企画・計画段階から建築生産、維持管理を含めた建築のライフサイクルにわたるFM視点でのBIMモデル活用が一般化し、建築が新たな価値創造の場となることを祈っている。

公益社団法人 日本ファシリティマネジメント協会 猪里 孝司

【出典】

建設ITガイド 2020

特集2「建築BIMの”今”と”将来像”」