BIMの良いところ

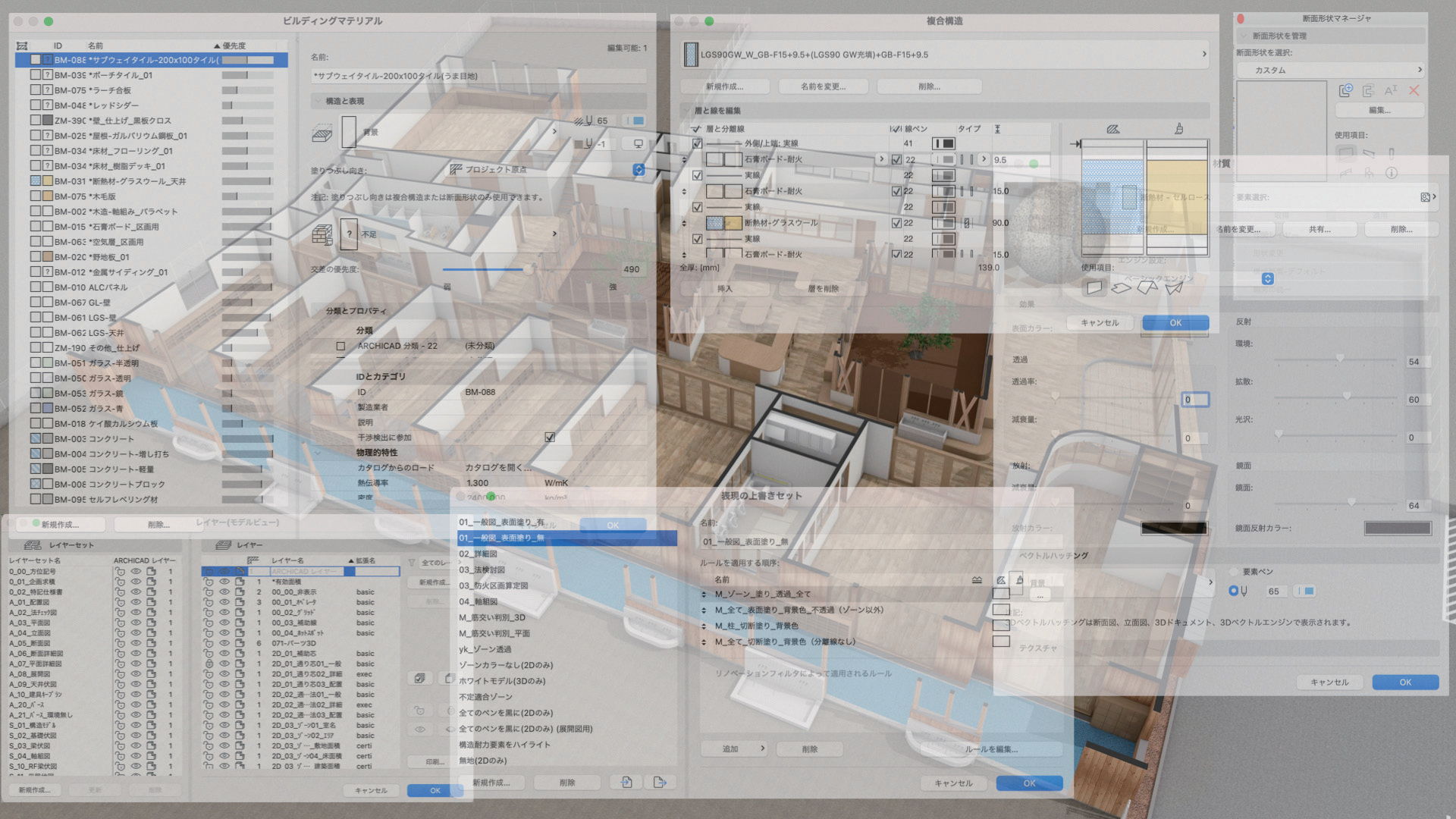

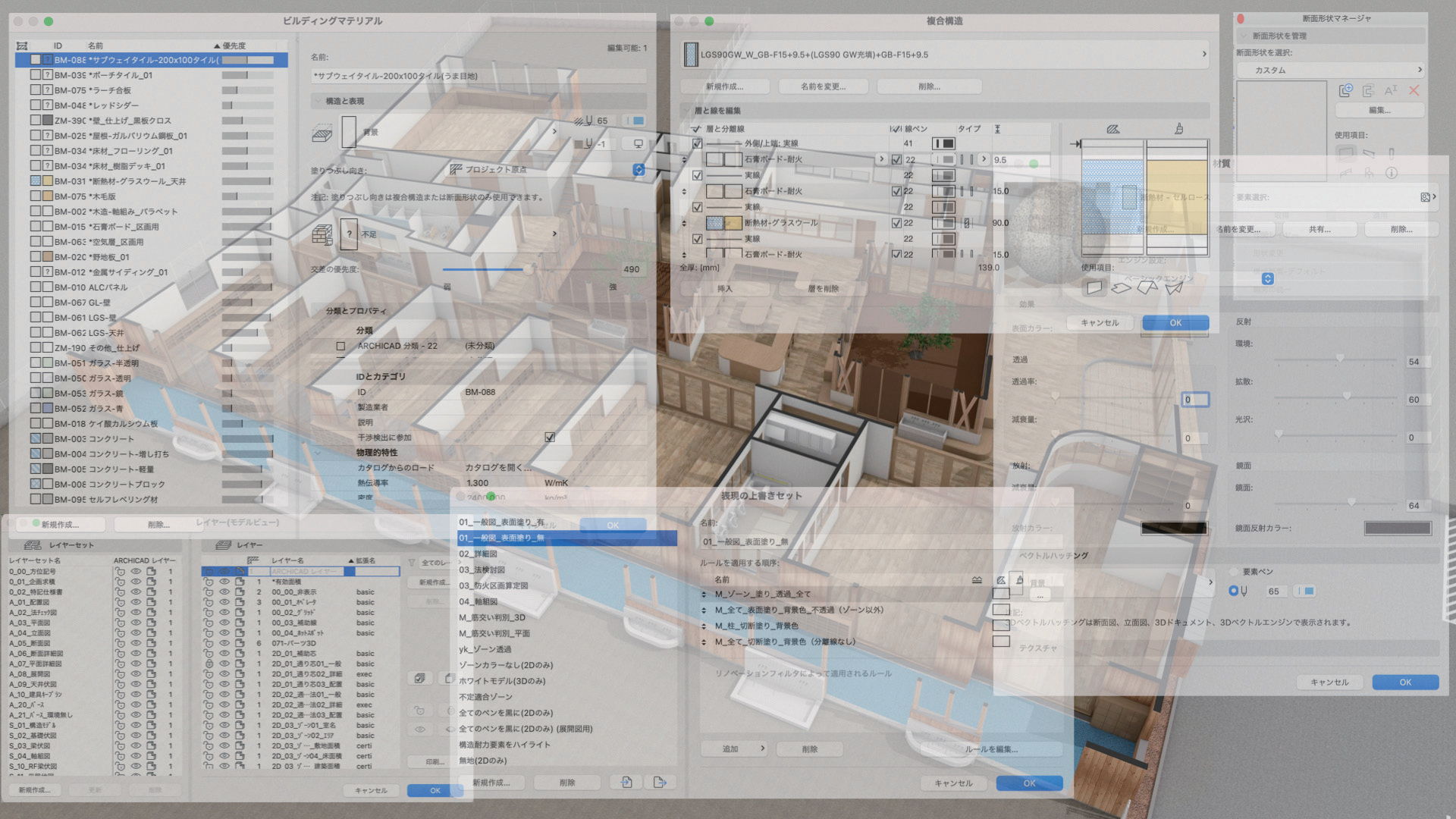

2008年からBIM(Archicad:図-1)を使用して設計の仕事をしてきて思ったこと。

良いところ

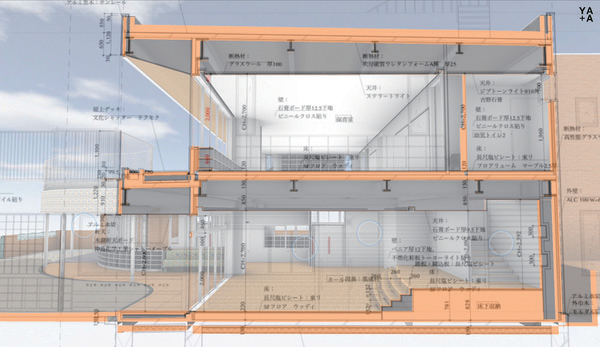

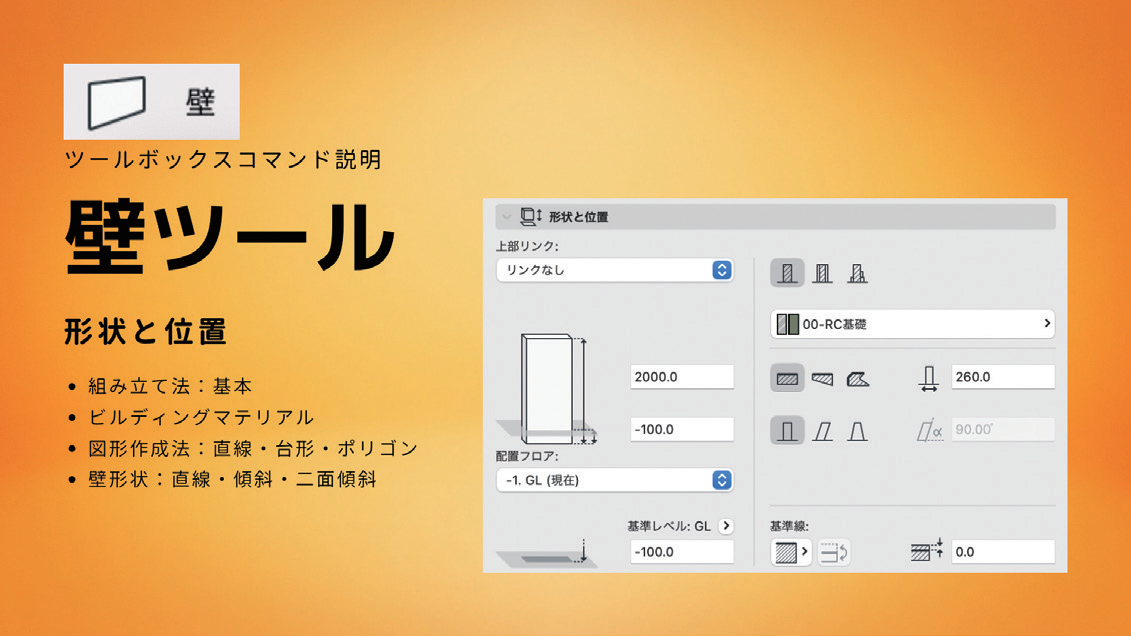

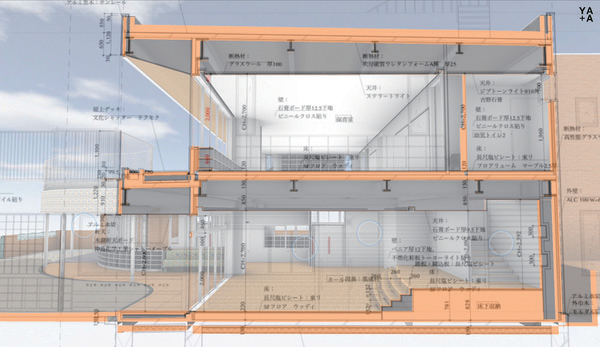

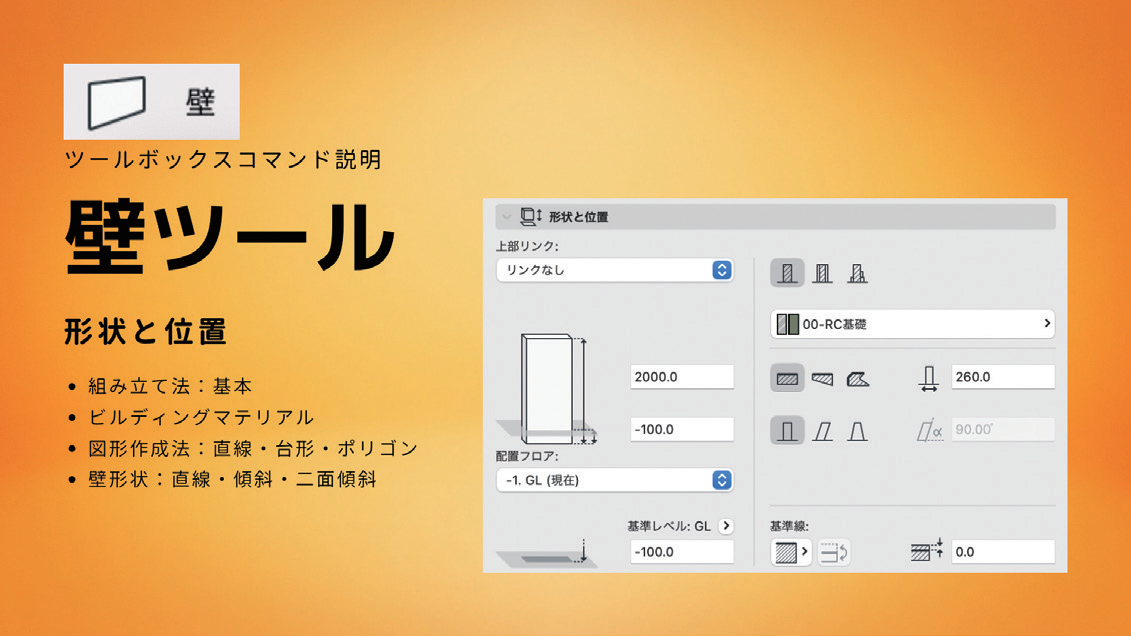

・各図面が連動しているから便利(図-2)。

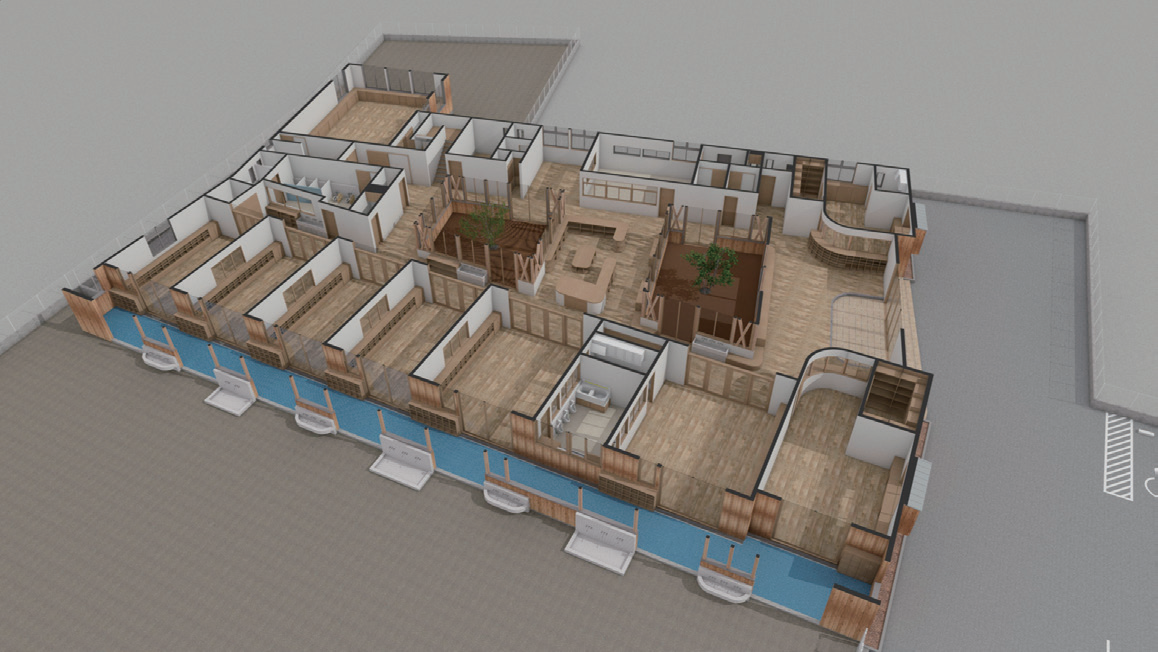

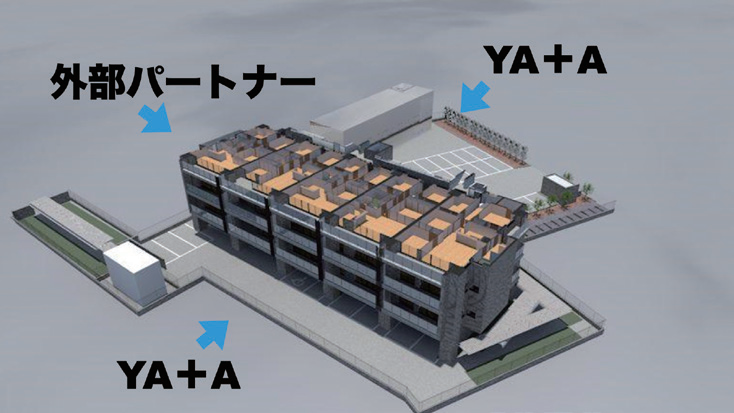

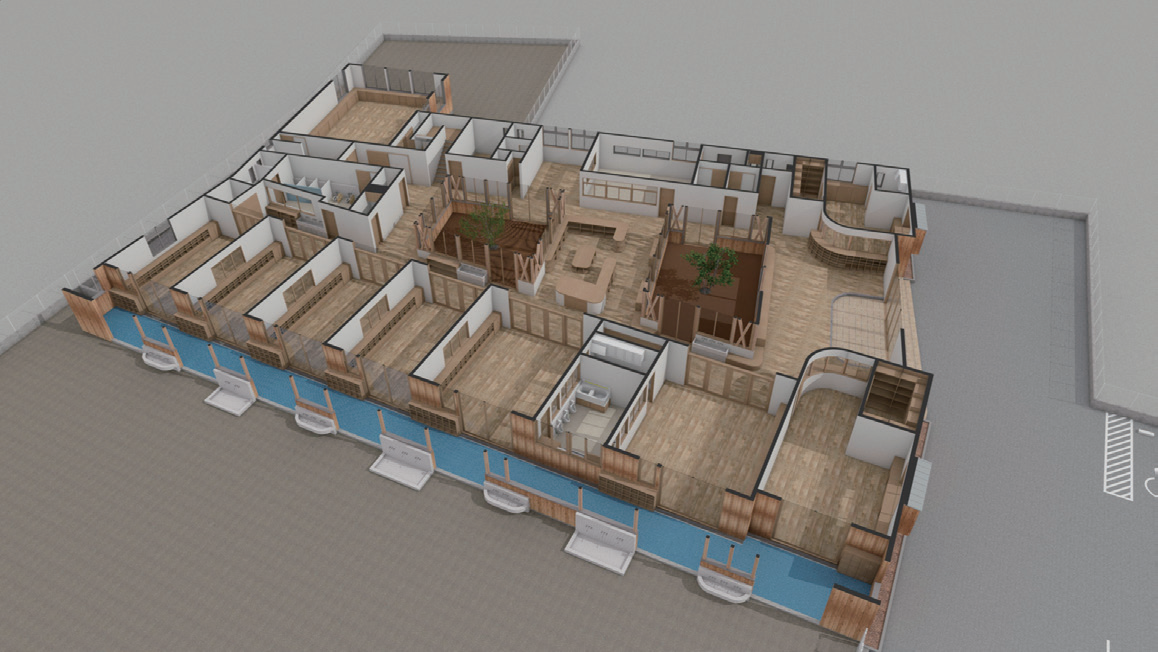

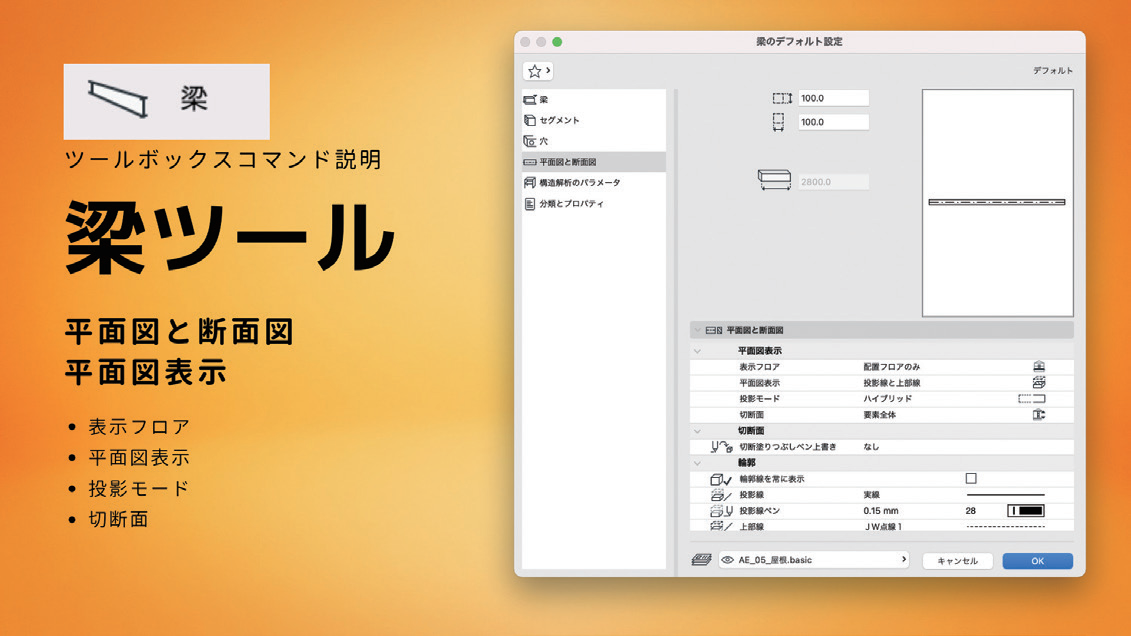

・コミュニケーションツールとして優秀、クライアントだけでなく社内スタッフ、社外パートナーとのイメージ共有が非常に楽(図-3)。

困るところ

・BIMが便利過ぎてBIM以外で仕事をすることが嫌になる、よって協力してもらえる社外パートナーが限られてしまう。

・スタッフの育成が大変。

これらをもとに良いところについてはもちろんですが、困るところをそのまま話して終わるのではなく、それらを解決するためにやっていること(これからやること)をお話しさせていただきます。

図-1

図-2

図-3

設計、デザイン検討ツールとしてのBIM

今となっては当たり前のことですが、各図面が連動しています。

これは非常に便利です。

自分が建物を企画デザインしている際に、2Dと3Dを行き来しながらあらゆる角度で確認することができる。

2Dでモデルを入力して3Dに切り替えて、そのモデルがかっこいいのか悪いのか、視認性や安全性など、BIMモデル内を歩き回って点検して、気になることを修正しながらモデルを整えていく。

これを大量にスピーディーに繰り返しブラッシュアップさせていく。

これは2Dと3Dが連動しているから可能なことで、2DCAD+モデリングソフトの組み合わせだと、スピードと手間によってパフォーマンスはとても落ちてしまいます。

自分の頭で想像したモデルが本当にいいものなのか自問自答を繰り返す設計、デザイン作業にとって絶対必要なアイテムだと考えています(図-4、5)。

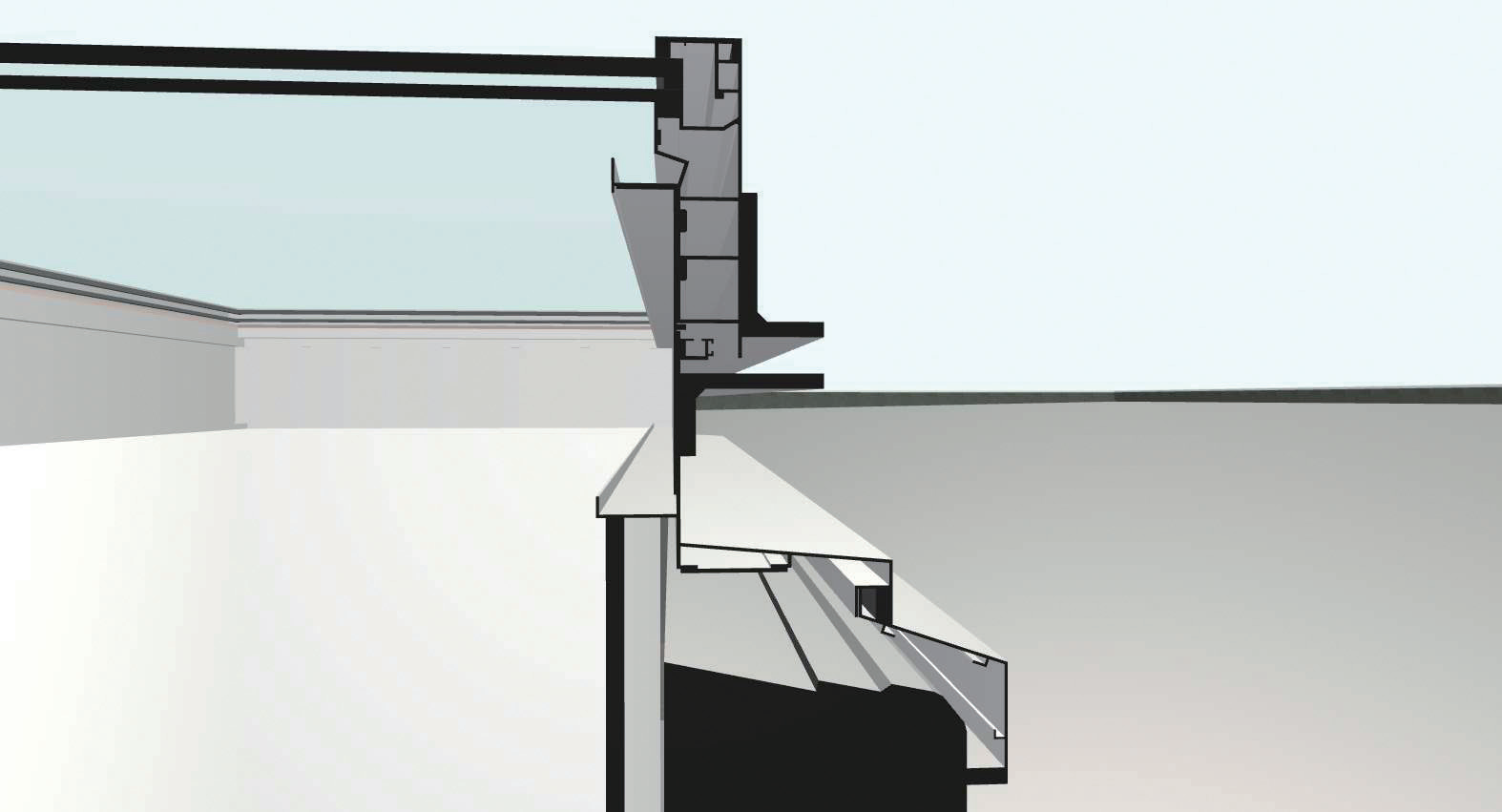

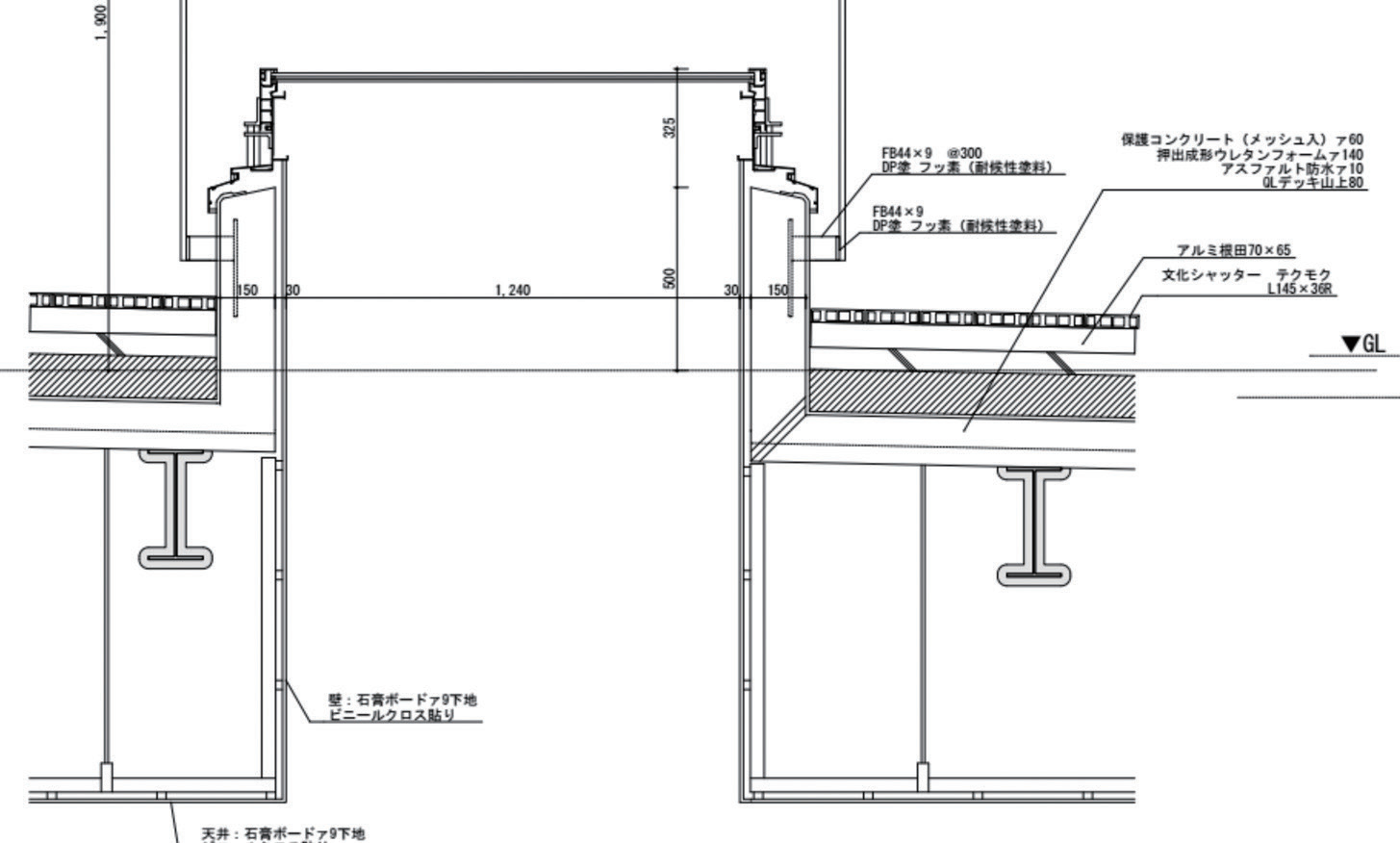

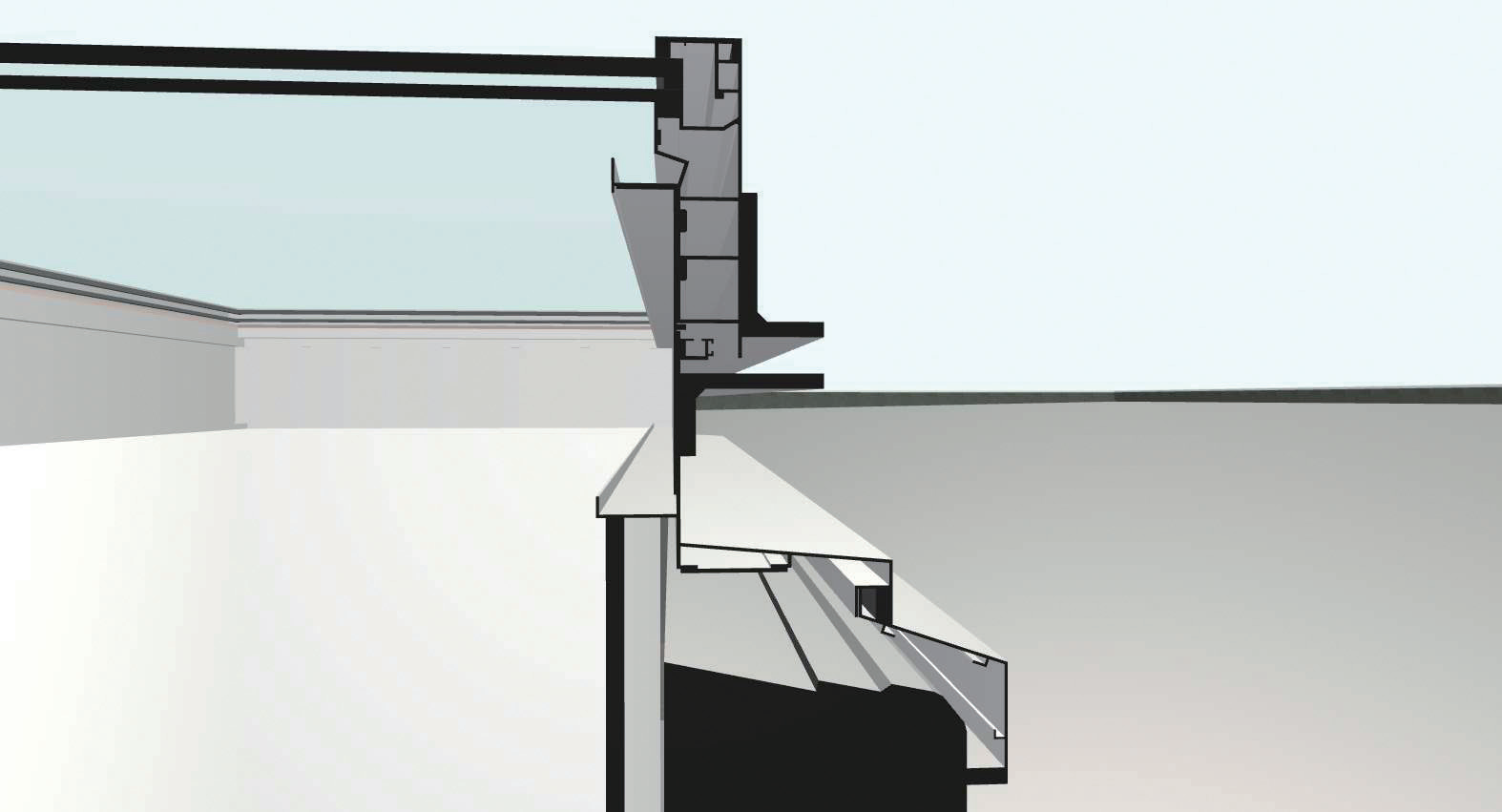

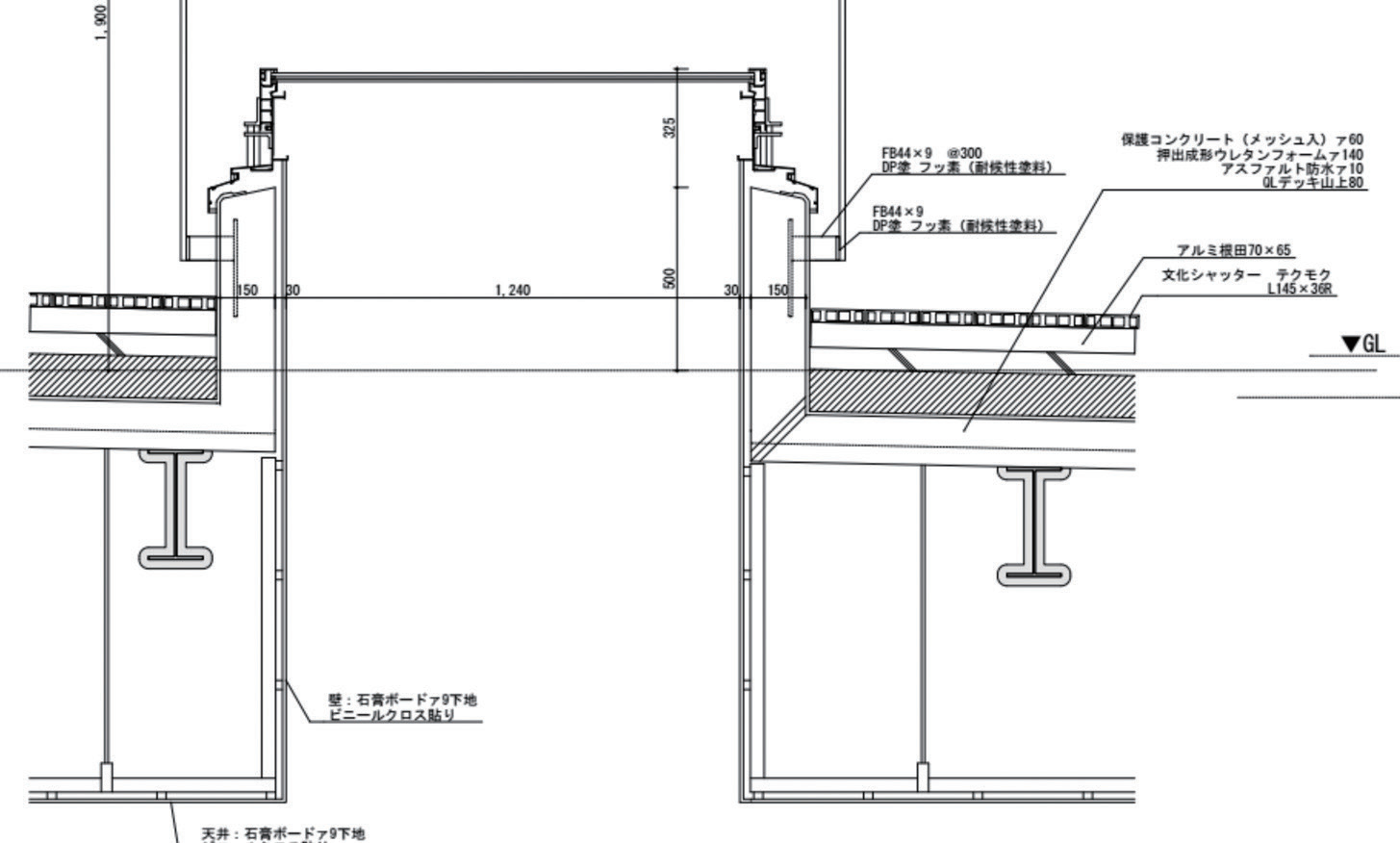

さらに歩を進めた基本設計、実施設計でもその連動性とスピードはもちろん、シミュレーションによる開口部の検討、詳細な納まりの検討、CGによる仕上げ材の検討は素晴らしい効果を発揮します(図-6、7、8)。

図-4

図-5

図-6

図-7

図-8

コミュニケーションツールとしてのBIM

自社で検討した設計案、デザインをクライアントに正確に伝えることは何より大切だと考えます。

自分自身でどんなに良い設計をしている認識があっても、クライアントにとっての最高の設計ではない可能性があります。

建物をお試しで建てることはできませんが、図面とBIMモデルを使用して体験をしてもらうことは可能です。

なるべくたくさんの情報をクライアントにお伝えして見てもらい、気に入るところや気に入らないところ、さまざまな意見やコメントをいただきながら案をブラッシュアップさせていき、設計案をクライアントにとっての最高の状態に近づけていきます。

このコミュニケーションを取るためにBIMのモデルベースの設計はシンプルに『見える』ので非常に便利です。

きれいにレンダリングをかけてもいいし、あえてスピード重視でArchicadの作業画面を見て編集しながら打合せを行うこともあります。

とにかく大量の情報を分かりやすくキャッチボールしていくことが大切だと考えています(図-9、10)。

図-9

図-10

Zoomなどの遠隔コミュニケーションに役立つBIM

コロナ禍でリモート打合せが浸透してきましたが、BIMとZoomの親和性は非常に素晴らしいです。

設計の打合せではArchicadの画面を共有してクライアントと打合せを行います。

オフラインではノートPCでArchicadの画面を一緒に見ながら打合せをしているので、基本的にはほぼ一緒です。

むしろ大人数の場合はオフラインよりオンラインの方が見やすいです(各自の目の前に画面があるので)。

これによって遠隔地の仕事でも、こまめにクライアントとコミュニケーションを取りながら設計打合せを進めていくことが可能になりました。

施工中の現場打合せまでZoomというわけにはいきませんが(図-11)。

図-11

スタッフの成長、仕事の共有について

社内で若いスタッフを見ていて思うこと。

3D(BIM)をベースで仕事をしていると、実際に形を見ながら仕事をしているので理解が早く(分かりやすいから)成長が早い。

もともと設計(2D)は、【頭の中で想像する(3D)→図面化する(2D)→実際に建てる(3D)】というプロセスなので、頭の中の内容を2Dに変換するというスキルが必須です。

BIM設計(3D)は、【頭の中で想像する(3D)→モデル化する(3D)図面化する(2D)→実際に建てる(3D)】とモデル化・図面化を一緒に行うことができるので、プロセスがシンプルです。

なので、今の若いスタッフは成長が早いのではないかと思っています。

ただし、正確なモデルを作ったり、いろいろな寸法を押さえたりするためには、従来の建築の知識は必須のため、【BIMができる=設計ができる】にならないので、従来どおりの教育もとても大切です。

また、社内で仕事を共有する際にもBIMの『見える』ところが非常に活躍します。

図面はもちろん、モデルを見ながら打合せすることで、その仕事の概要を簡単に伝達することが可能です。

僕たちは3拠点(東京、栃木、新潟)をリモートでつないで活動しているので、『見える』コミュニケーションは仕事を共有する上で必須になります。

テンプレ化

一人でArchicadを使用して仕事をしていくのであれば、自分だけがモデルの内容を理解していればよいのですが、複数の人間が関わって仕事をするためには秩序が必要になります。

ArchicadにはBIM特有の大量の設定があります。

それらを整理してシステム化を行い、運営をルール化することは非常に手間と時間がかかります。

ですが、そこをアバウトにしてしまうと仕事の進め方がそれぞれのスタッフに依存してしまうので、協力や引き継ぎなどが非常に煩雑になってしまいます。

BIMマネージャー的立場のスタッフと打合せを繰り返しながら、自社テンプレートの作成を進めています。

これにより社内のBIM標準化だけでなく、外部パートナーとの連携も強化していこうと考えています(図-12)。

図-12

教育について

僕たちはBIMをメインツールとして仕事をしているので、新しくスタッフが入った際に通常の仕事の進め方に加えてBIMツールの教育が必要になります。

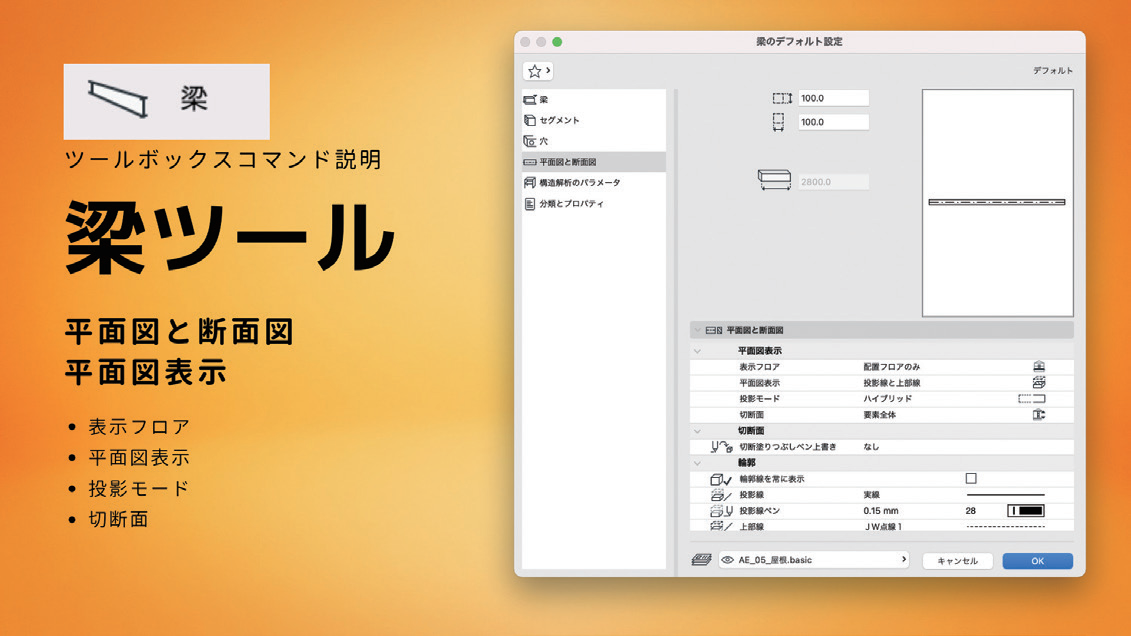

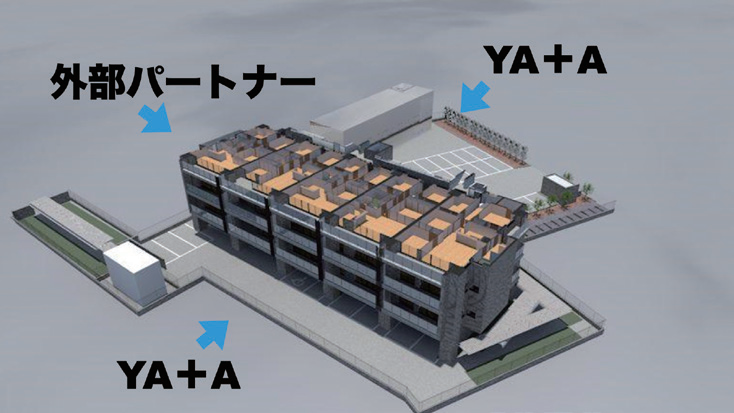

これまでは先輩スタッフがあれこれ教えながら習得させていましたが、技術を標準化させることが大変なので、テンプレートに加え、マニュアルと教材の開発を進めています。

テンプレートを整備することで、レイヤーなどの各種設定や一覧表などの機能を初心者段階から混乱せずに仕事を進めていけるようにしています。

マニュアルを整備することで、各種ツールの操作で困った際になるべく他のスタッフの手を止めずに進めることができるようにしています。

そして、教材を整備することによって、意匠設計事務所として2008年から積み上げてきたノウハウを、新人や中途スタッフに使えることはもちろんですが、自分たちでも整理した上で再理解を進めています(図-13、14)。

図-13

図-14

社外とのネットワーク

仕事を進めていく上でさまざまなパートナー企業との連携が必要となります。

パートナーとの意思共有のためにはBIMの『見える』ところは非常に有効ですが、実際に全ての仕事をパートナーと一緒にBIMで進めていくとなると、途端にハードルが上がります。

[BIMを全く使用していないパートナーの場合]

そもそも普段からBIMを使用していないので、こちらがBIMで作成した図面を編集したり、プロットしたりという作業になります。

複数のCADソフトを使用して仕事を進めていくことになるので、パースなどで意思共有できてはいるけれど、図面は連動していないという状態になります。

この状態からBIMで一緒に仕事ができるようにするためには自力で覚えていただくか、僕たちがレクチャーするかになりますが、どちらにせよ時間とコストがかかるので現実的にはすぐに解決しません。

[BIMをすでに使用しているパートナーの場合]

通常からBIMを使用されているパートナーとの協業であれば、モデリングから図面化まで問題なく進めていくことが可能です。

問題点を挙げるとすれば(これは仕方のないことでもあるのですが)各社モデルの作り方や、データの作り方は自社ルールがあるのでおのおの違ってきます。

他社が作成したBIMデータを編集することは、正直言ってかなり大変です。

なので、協業する上で仕事の分担や頼み方をルール化するか、そもそものデータの作成方法をテンプレート含めルール化するかのどちらかが必要だと思います。

自社の中でのネットワークや教育を整えることは大切ですが、さらに広がっていくためにはパートナーとのさまざまな共有が重要だと考えています(図-15)。

図-15

解決するためのBIMスクール(2022年8月オープン予定)

僕はもともとGRAPHISOFT(Archicadの会社)で講師をしたり、専門学校でBIMを教えていたりしたので教えることは楽しいと考えています。

また、常務取締役である弟は今も専門学校でBIMを教えています。

これまで社内の教育、標準化やパートナーとの協業など、仕事を進めていく上で作成した教材をベースに、BIMのスクールを作ることになりました。

内容としては、各種基本操作、企画設計、基本設計、実施設計、プレゼン資料作成という内容をオンライン、オフライン両方で学べるように準備しています。

スクールを整備することによって社内の学習はもちろん、社外のパートナーとの連携も向上させていきます。

また、それ以外の方にもArchicadでの仕事の進め方を習得できる機会の一つとしてお役に立てればうれしいなぁと思っています。

まだ、内容はこれからですが、サイトを用意していますので、ご興味がある方はぜひご登録お願いいたします(図-16)。

図-16

株式会社 横松建築設計事務所 代表取締役

横松 邦明

IT製造ベンチャー企業在職中に3DCADを使用したデザインに興味を持ち多数のモデリングソフトのスキルを身につける。

その後、横松建築設計事務所に入社。3Dでの設計(BIM)を黎明期(2008年)より取り入れ、新しい設計スタイルを確立する。

現在は東京、栃木を拠点とし国内外で設計活動を行う。本業以外では専門紙等での執筆や各地での講演活動や教育活動を展開している。

【出典】

建設ITガイド 2022

特集2 建築BIM