書籍版「建設ITガイド」に掲載した特集記事のバックナンバーです。

BIMにおける国際的なプロフェッショナル認証 -buildingSMARTのBIMプロフェッショナル認証が国内で始動-

|

2022年9月12日

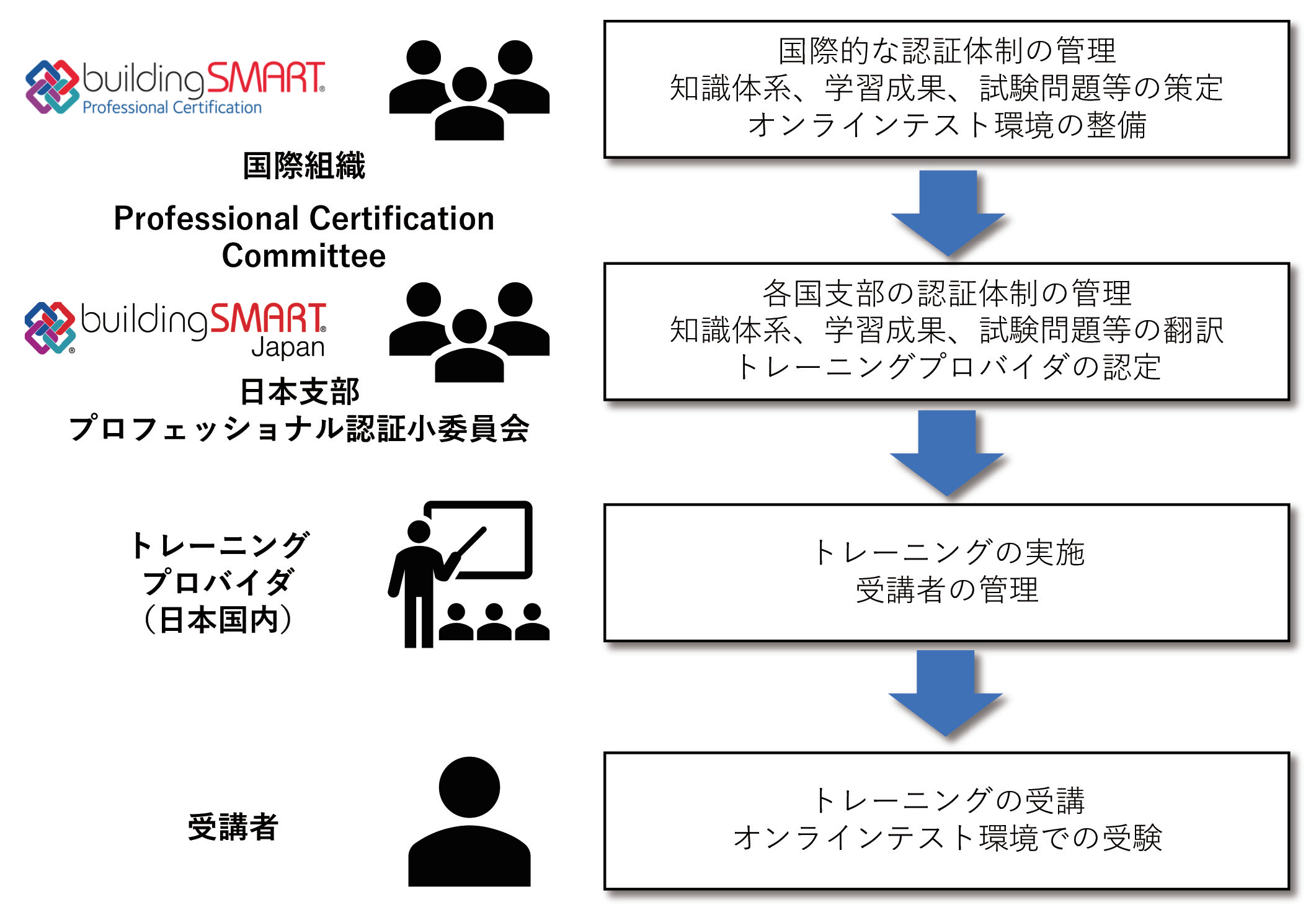

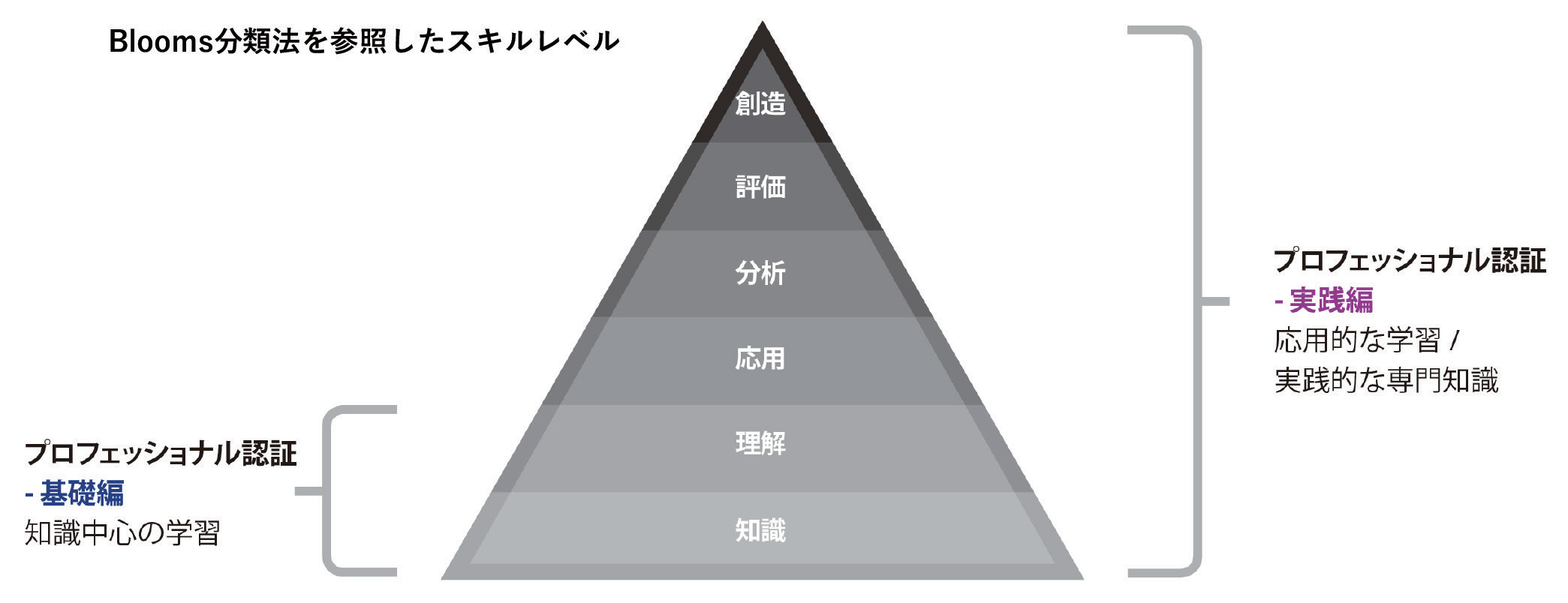

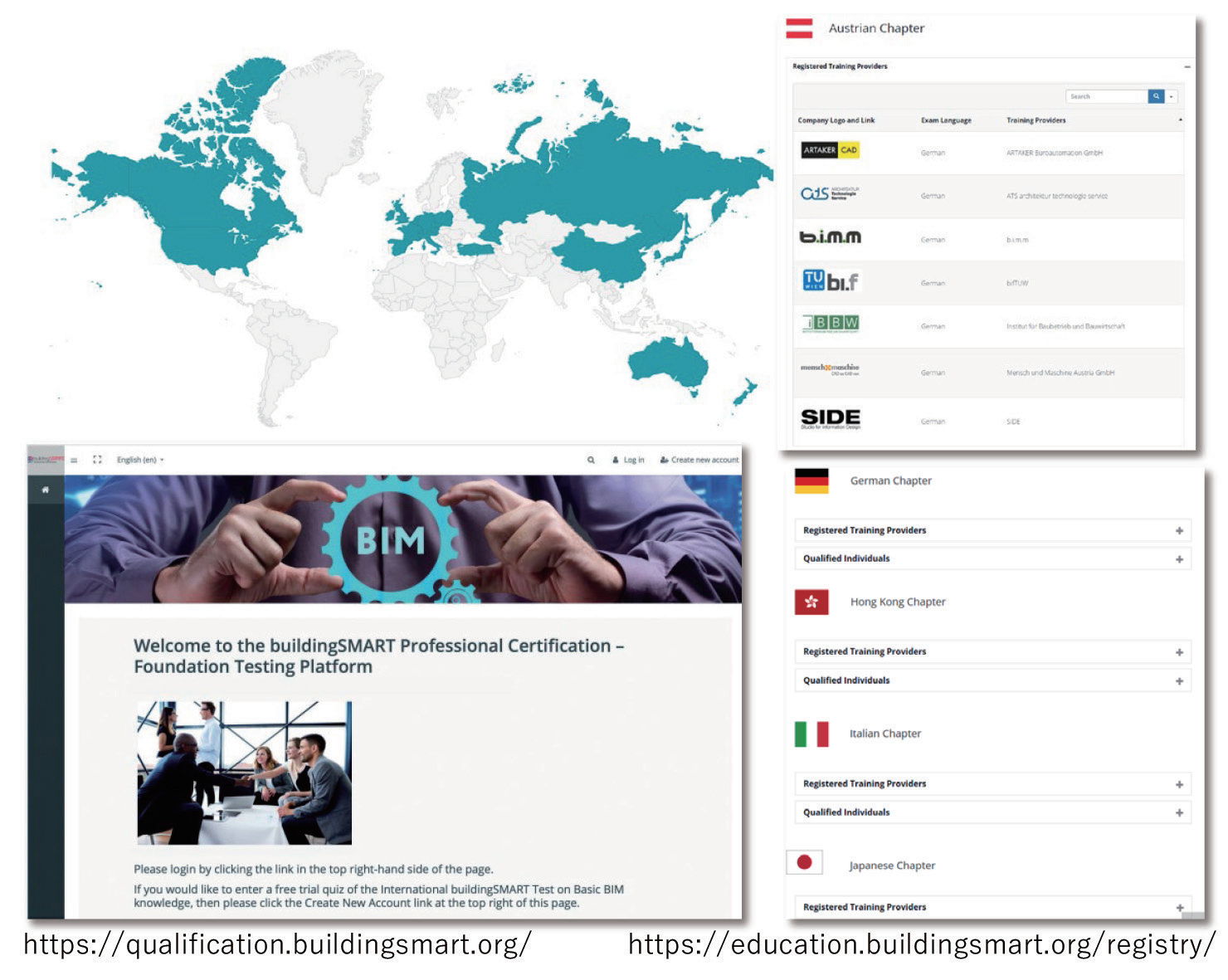

はじめに一般社団法人buildingSMART Japan(以下bSJ)は、建設業界におけるデータ流通・相互運用の促進を目的として、国際組織buildingSMART International(bSI)の日本支部として1996年に設立され、BIMデータの国際標準規格であるIFC(Industry Foundation Classes)や、BIM推進に関連する標準化活動を、国際標準化機構(ISO)と協調しながら推進してきている。 buildingSMARTプロフェッショナル認証とはbSIのopenBIMプロフェッショナル認証は、一貫性のある世界共通なBIM推進環境を実現するために、bSIが策定した体系的な学習成果単元に基づくBIM関連の基本的知識、共通概念などの獲得の機会を、認定されたトレーニングプロバイダを通じて提供することを目的としている(図-1)。

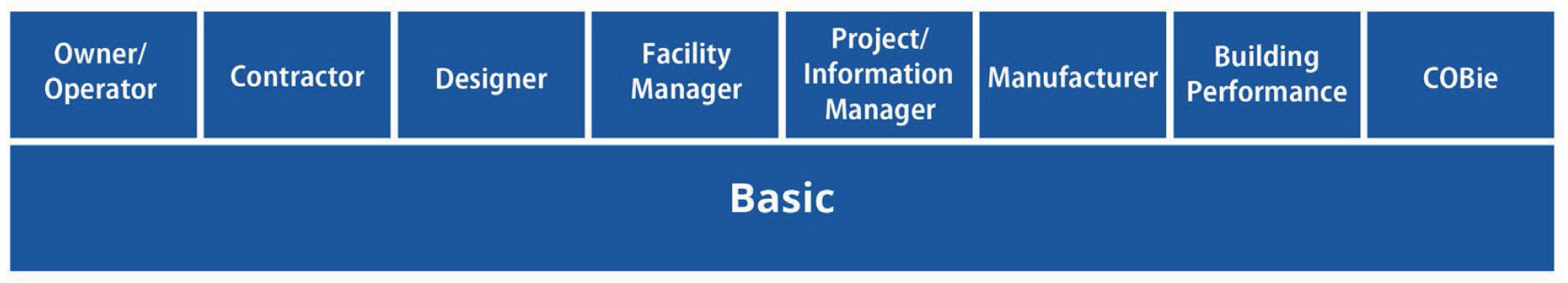

【buildingSMARTプロフェッショナル認証のメリット】 【openBIMプロフェッショナル認証の構成】

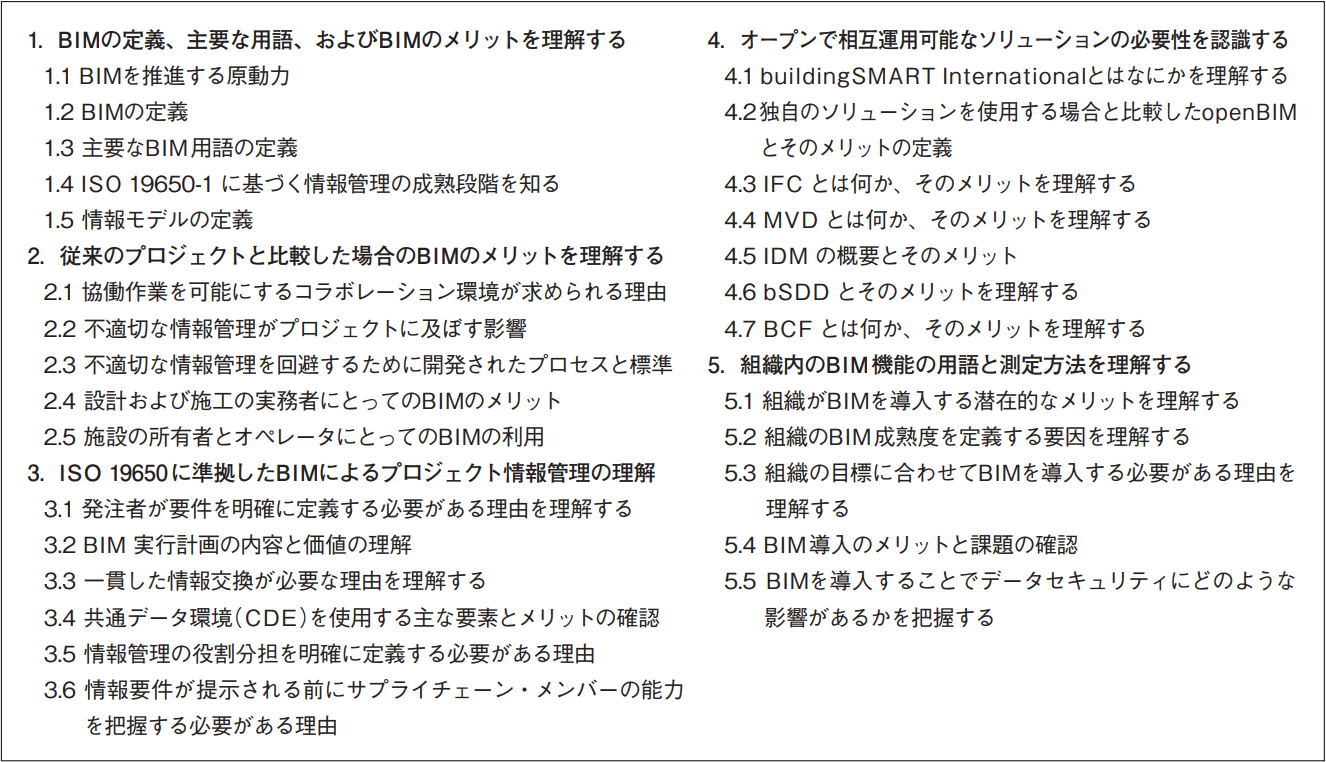

【オープンBIM学習成果(Learning Outcome)について】

【トレーニングプロバイダと国内展開について】 【各国の状況】

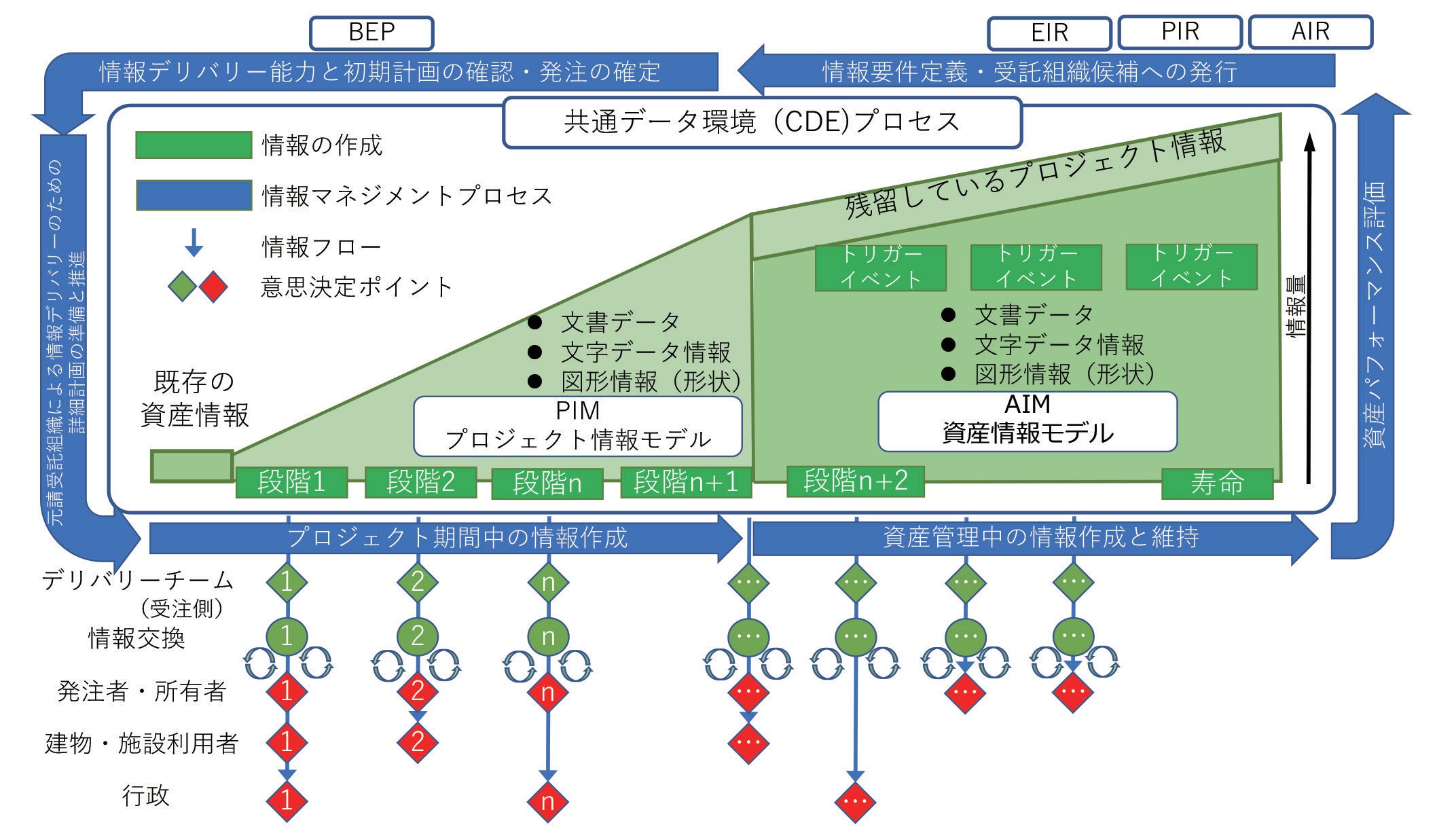

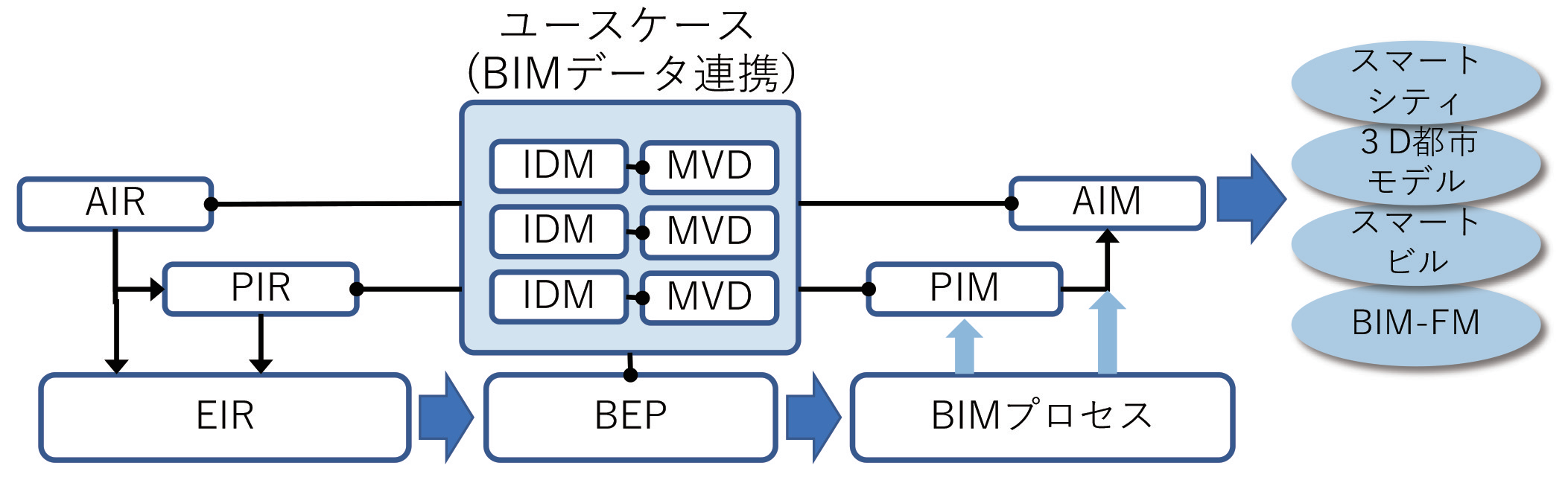

BIM情報マネジメントの国際標準ISO19650

今後の展望本稿では、2021年にbSJで開始したオープンBIMに基づくbuildingSMARTのopenBIMプロフェッショナル認証についての概要、オープンBIMと深い関係にあるBIM情報マネジメント国際標準ISO19650などの概要を説明した。 参考文献:

一般社団法人 buildingSMART Japan 理事・技術連携委員会委員長 buildingSMART Fellow

足達 嘉信 博士(工学)

建設ITガイド 2022 特集2 建築BIM  |

四国地方整備局におけるBIM/CIMの取り組みについて

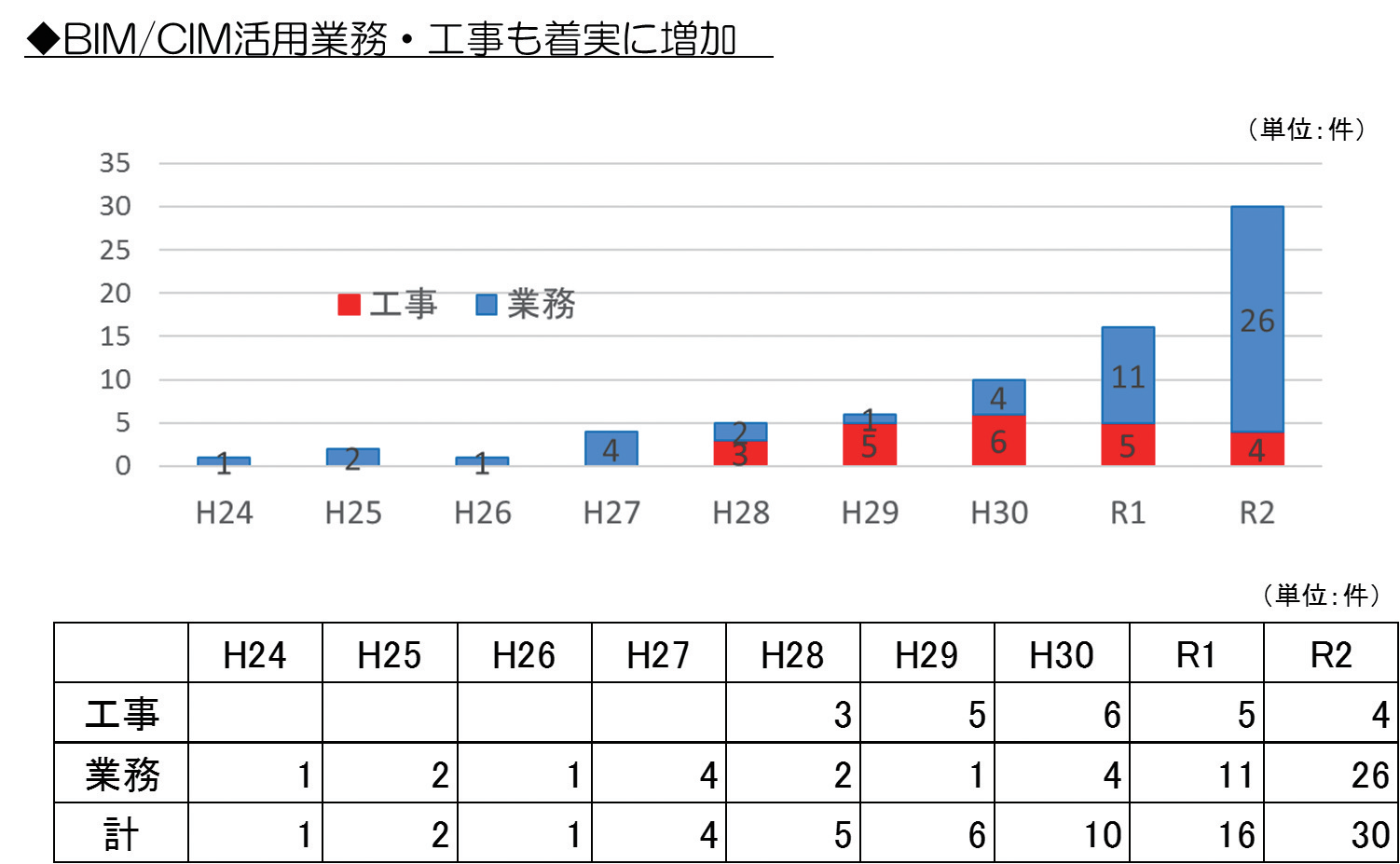

はじめに四国地方整備局では平成24年度からBIM/CIMを活用し、これまでに業務52件、工事23件で活用を行っています(図-1)。

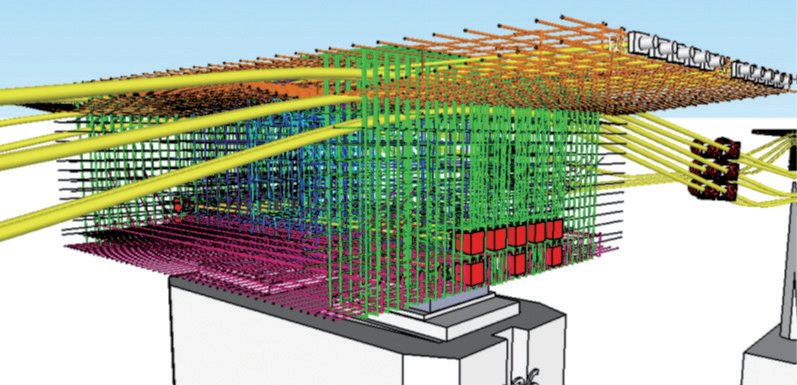

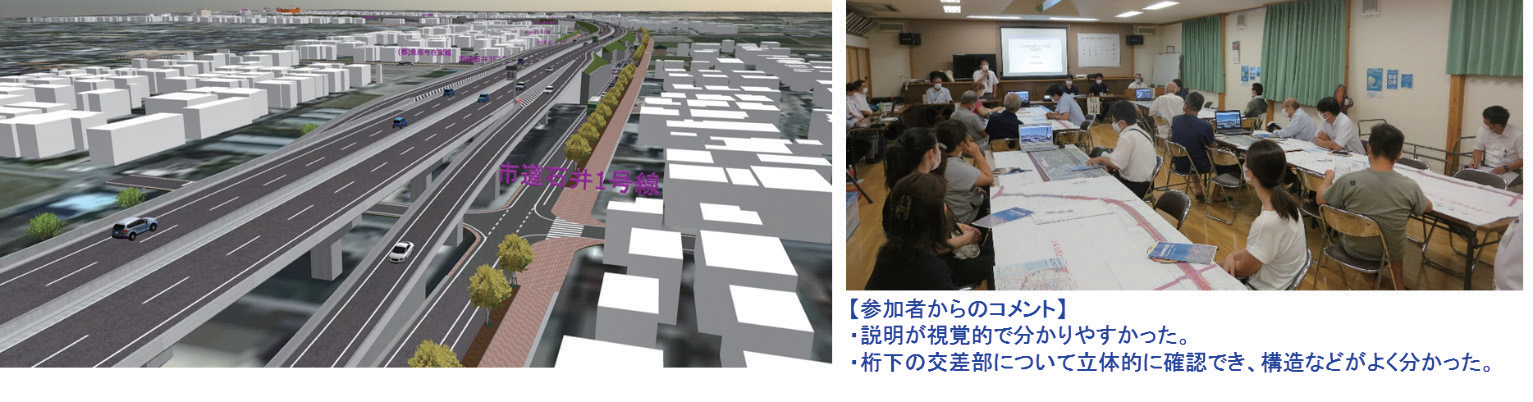

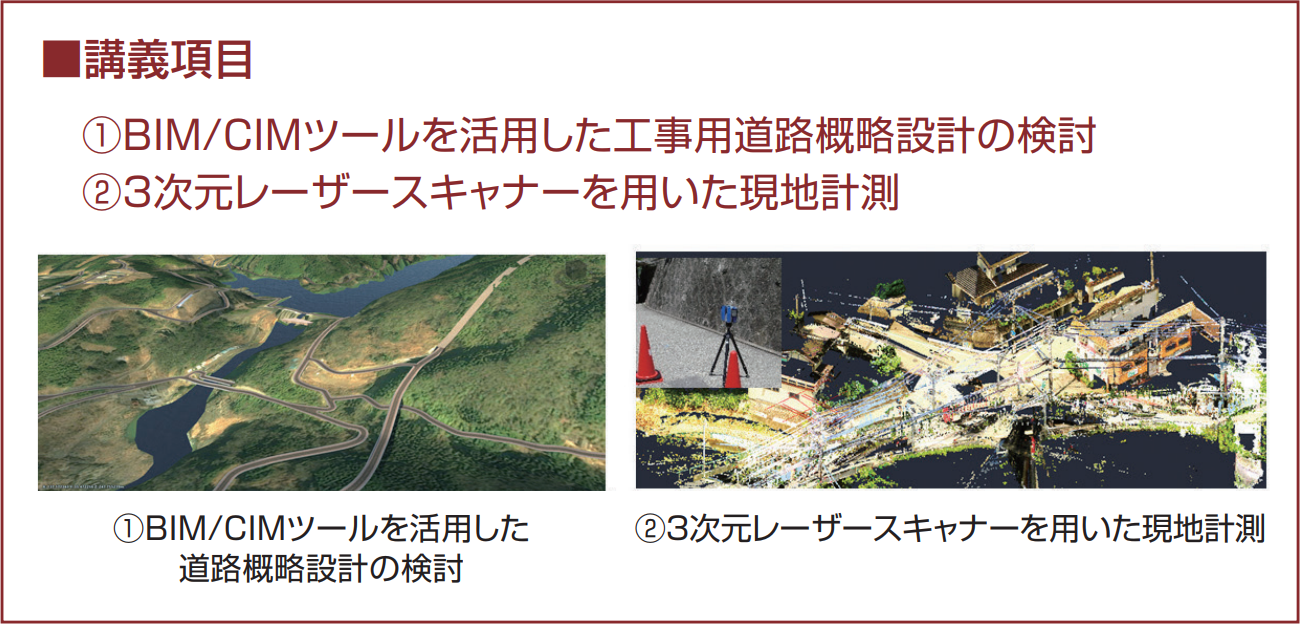

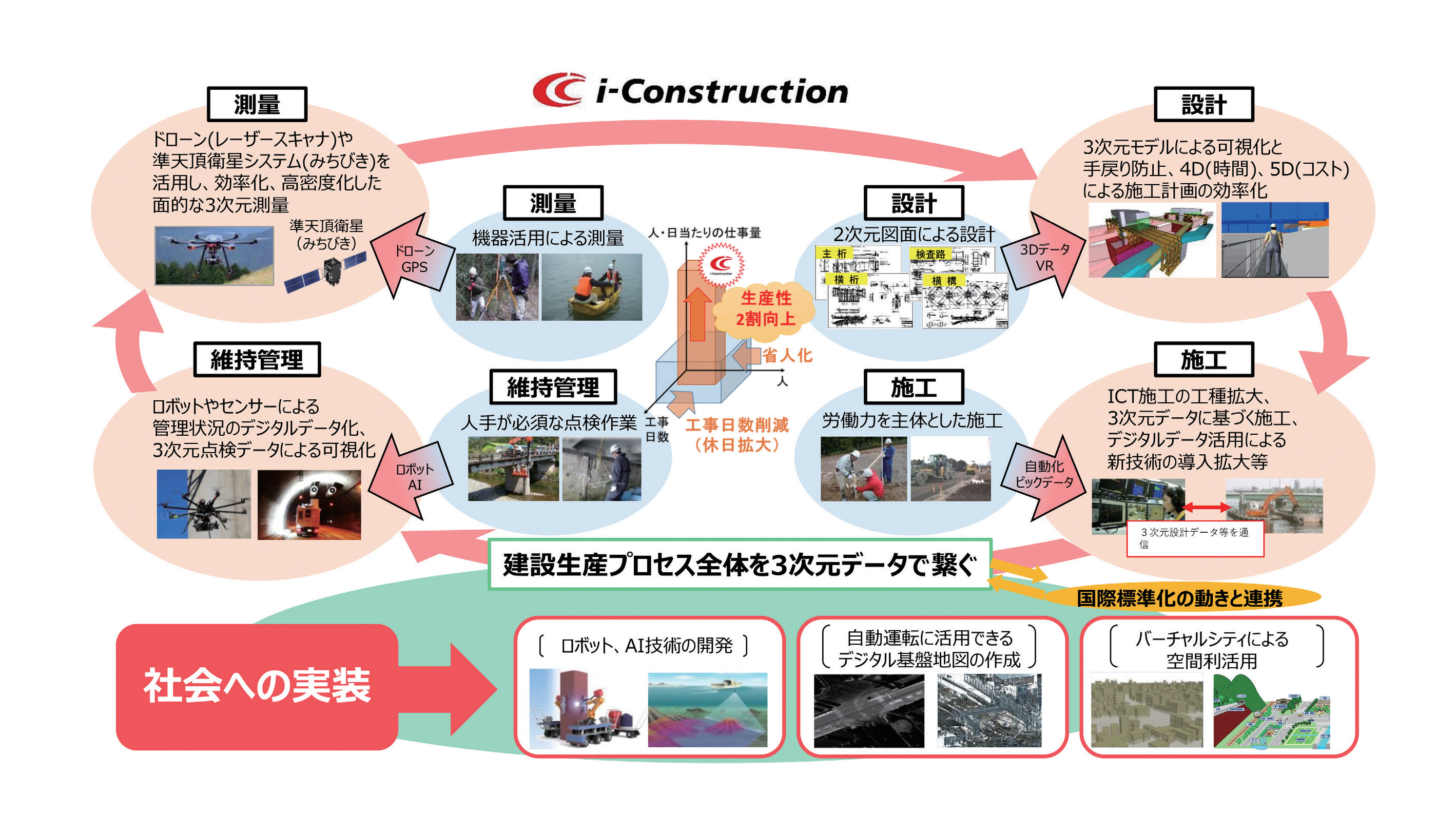

モデル事務所の取り組みについて松山河川国道事務所は平成30年度に『i-Constructionモデル事務所』に認定されており、計画段階からBIM/CIMを活用する全国でも数少ない事例として、「松山外環状道路インター東線」事業において予備設計から「3次元データを活用」し効率化・省力化を推進しています。

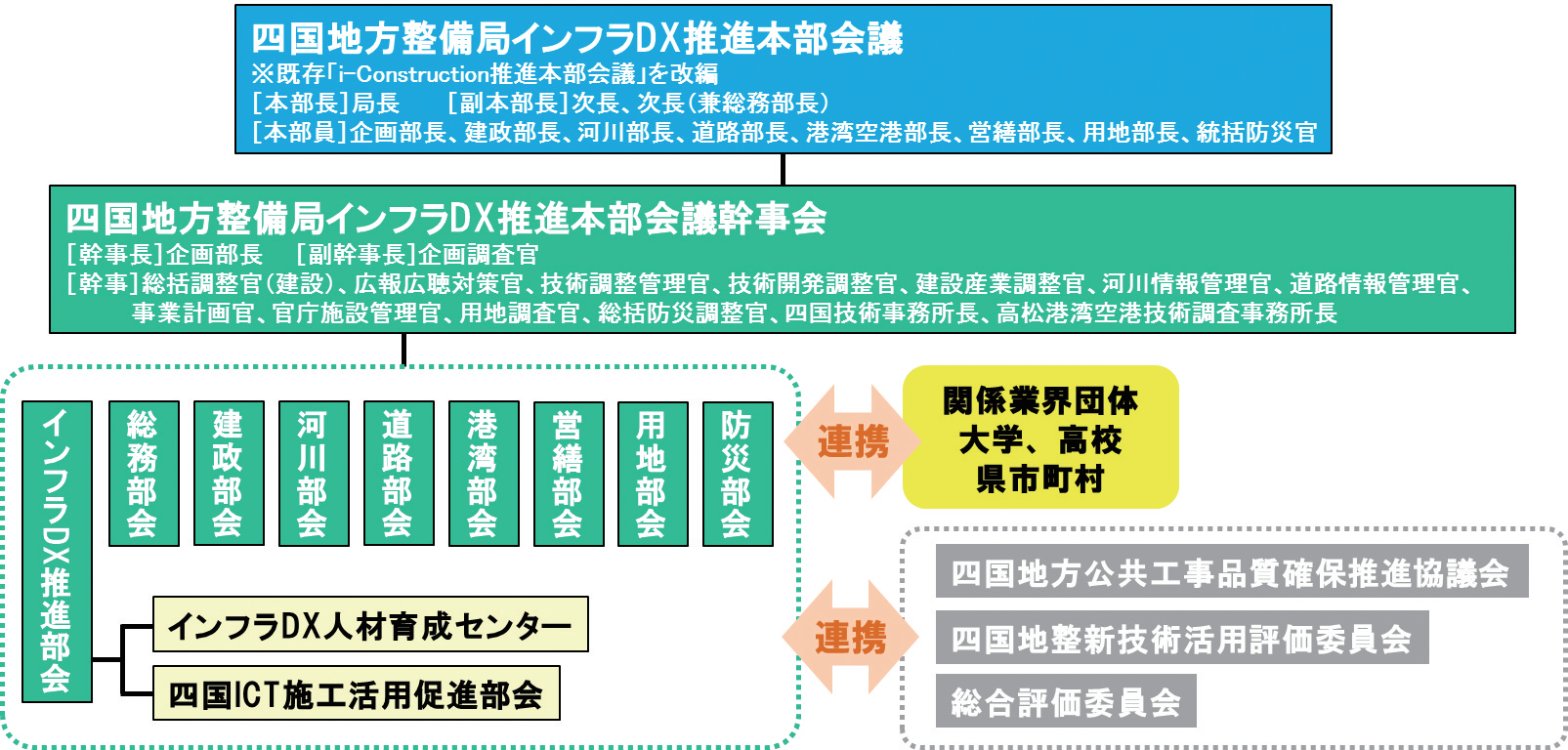

インフラDXの取り組みについて四国地域において、地域住民のニーズを基にデータとデジタル技術を活用し、社会資本整備や公共サービスの改革を推進するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、建設業や四国地方整備局の文化・風土や働き方を改革し、建設業の生産性の向上を図るとともに、インフラへの国民理解を促進し安全・安心で豊かな生活を実現するため、各部局が横断的に連携してインフラ分野のDXを推進することを目的に、「四国地方整備局インフラDX推進本部会議」を設置しました(図-5)。

おわりに四国地方整備局においては、中長期的な担い手確保・育成の重要性を鑑み、モデル事務所で得られた知見を四国内に水平展開し、またインフラDXの取り組みを進めることで、BIM/CIM活用をより一層推進し、建設現場を魅力的でスマートな職場へと改革していきたいと考えています。 国土交通省 四国地方整備局 企画部 技術管理課 技術検査官

阿部 浩之

建設ITガイド 2022 特集1 建設DX、BIM/CIM  |

3D都市モデルの整備・活用・オープンデータ化プロジェクト(Project PLATEAU)

|

2022年8月25日

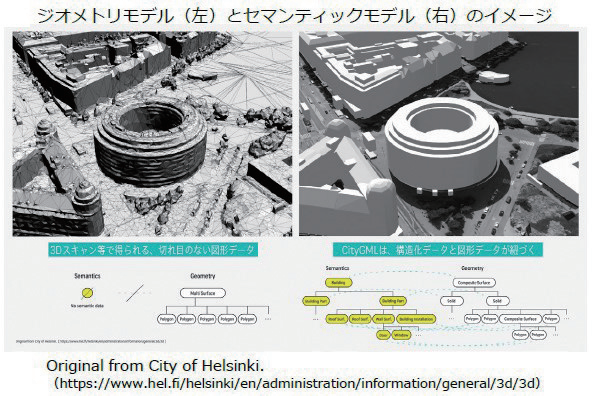

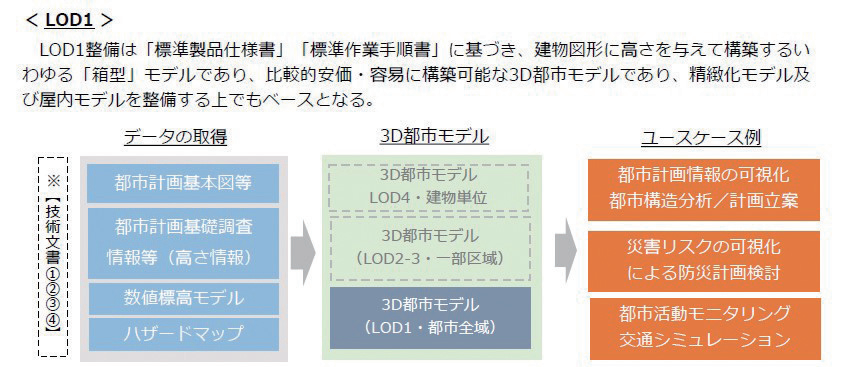

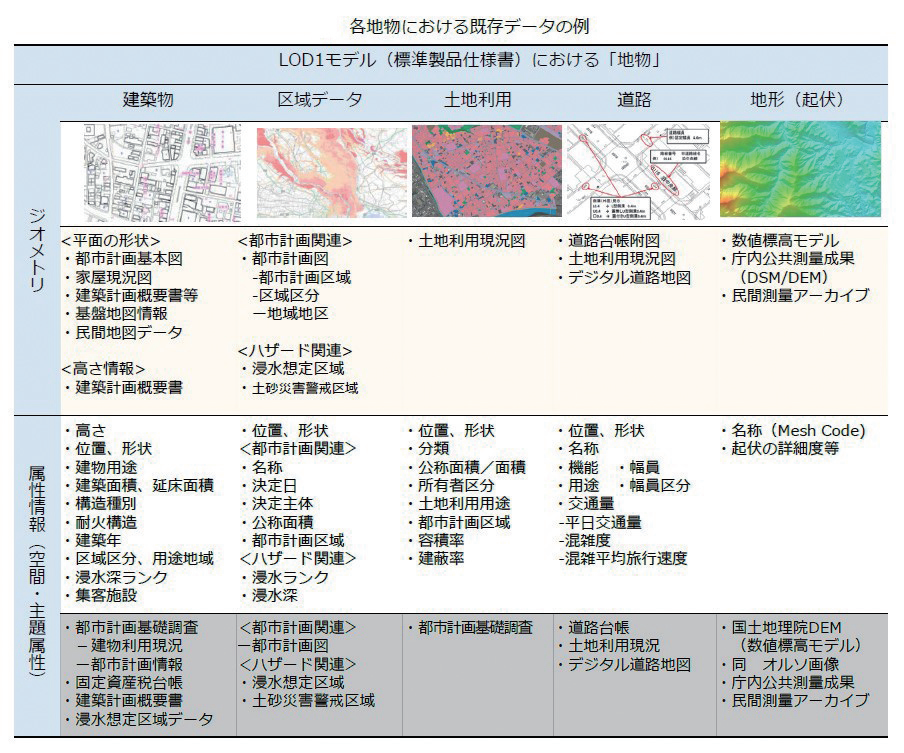

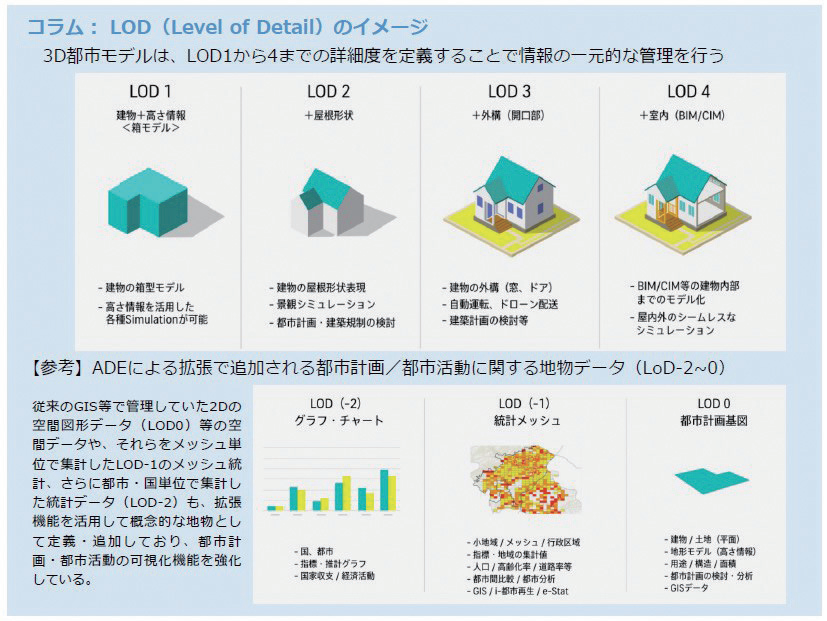

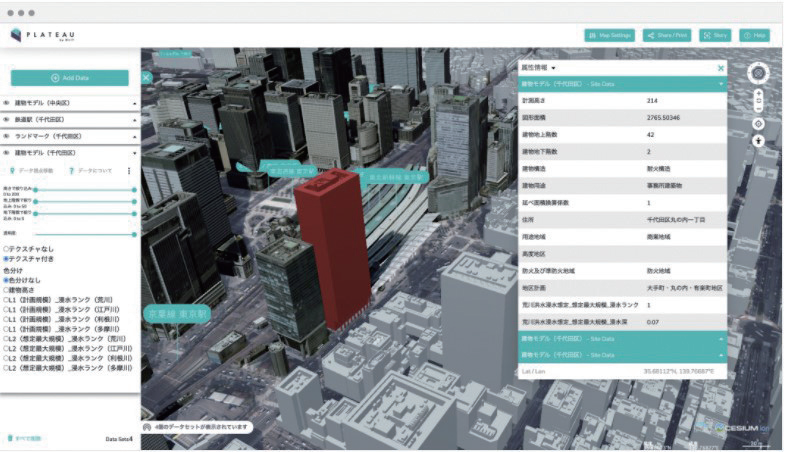

はじめに現在、政府では、サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムを構築することにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会「Society5.0」を実現すべく取り組んでいる。 Project PLATEAUの概要(1)「3D都市モデル」とは何かPLATEAUでは、都市空間のデジタルツインあるいはまちづくりのDXを実現するための中核となる概念として、「3D都市モデル」を定義している。 (2)「3D都市モデル」の整備前述のとおり、2020年度のProject PLATEAUでは、東京23区をはじめ全国56都市を対象に3D都市モデルのデータ整備を実施した。

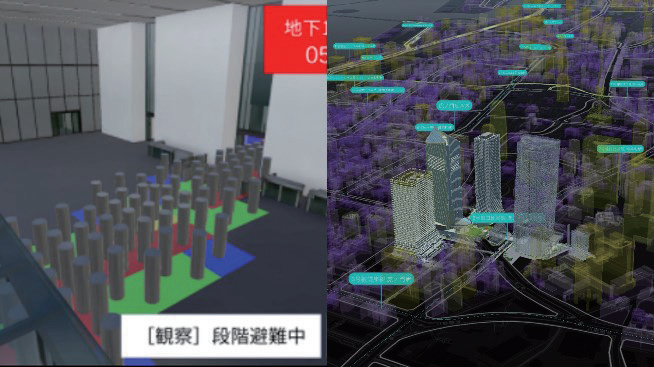

(3)ユースケース開発Project PLATEAUでは、多様な領域での活用ポテンシャルを実証するため、各種実証実験やフィージビリティスタディ(実証可能性調査)を実施している。 (4)ムーブメントの惹起PLATEAUでは、官民の幅広いプレーヤーや技術ホルダに関心を持っていただき、3D都市モデルの整備・活用のムーブメントを全国へと広げていくため、プロジェクトに関する情報発信に力を入れている。

おわりに-今後の展開PLATEAUの取り組みはまだ始まって間もない黎明期にあり、今後は、全国の地方公共団体等と連携し、整備・更新の動きを活性化していく必要がある。

国土交通省 都市局 都市政策課 再構築政策企画係長

菊地 駿志

建設ITガイド 2022 特集1 建設DX、BIM/CIM  |

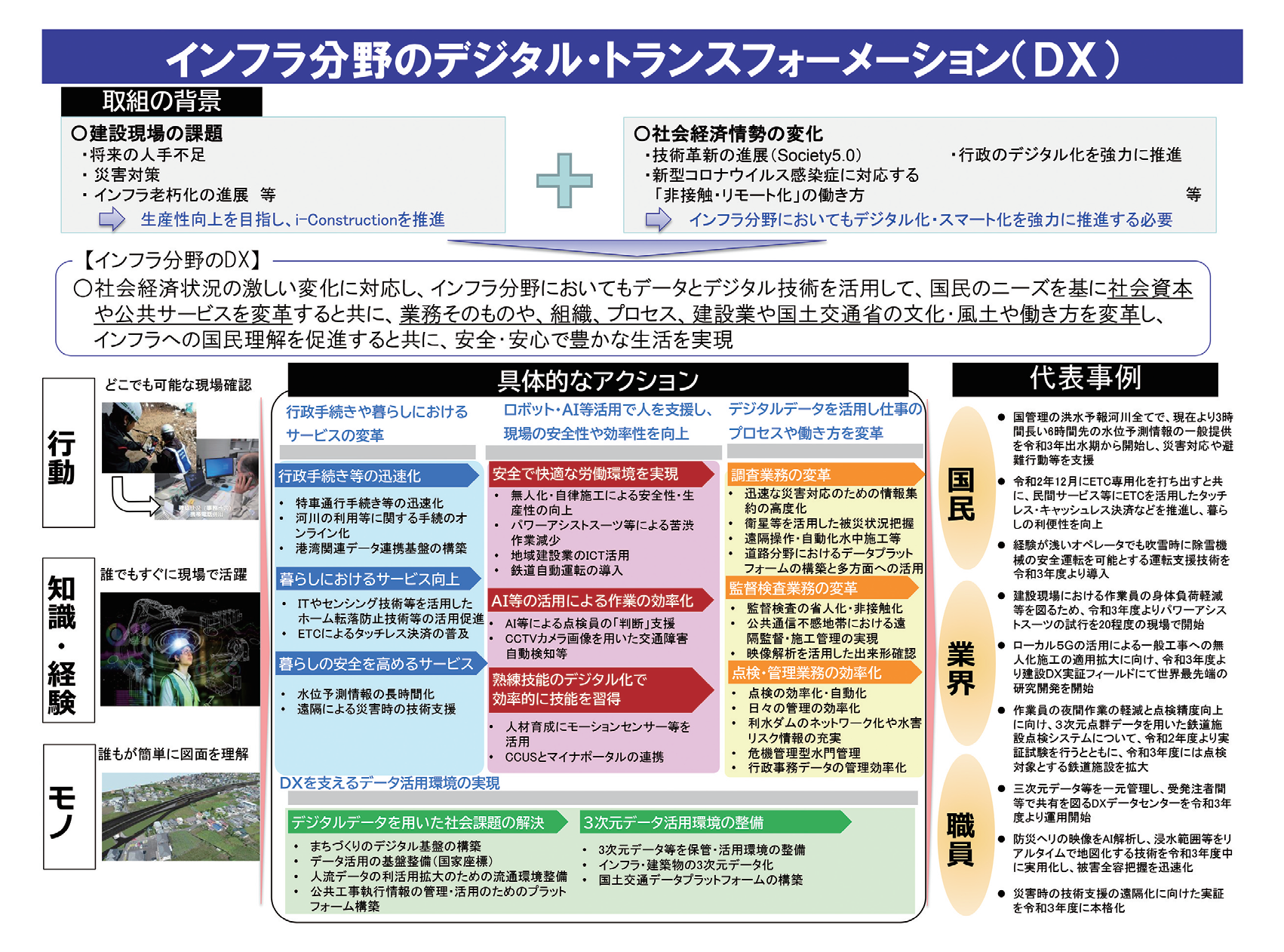

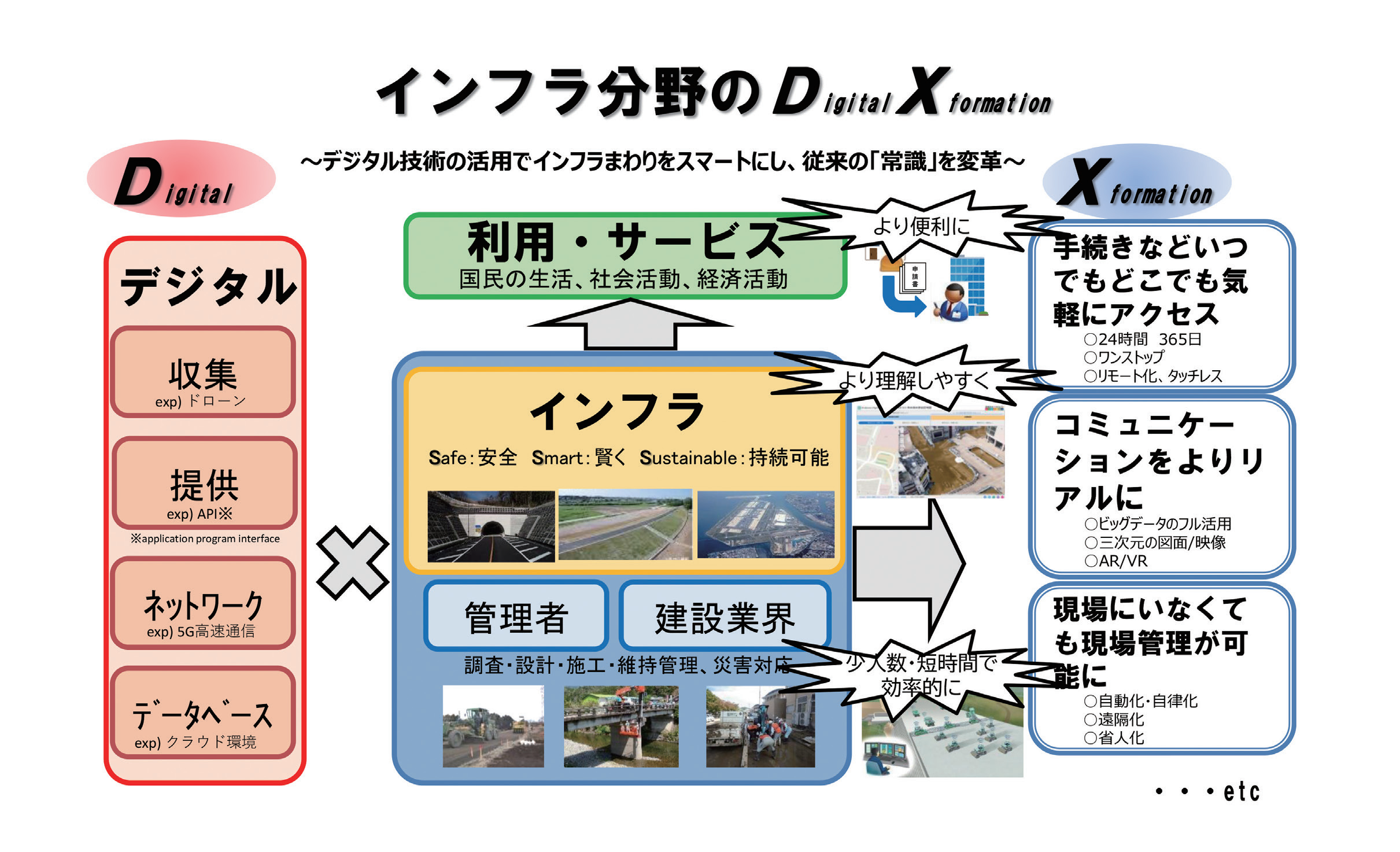

国土交通省が推進するインフラ分野のDX

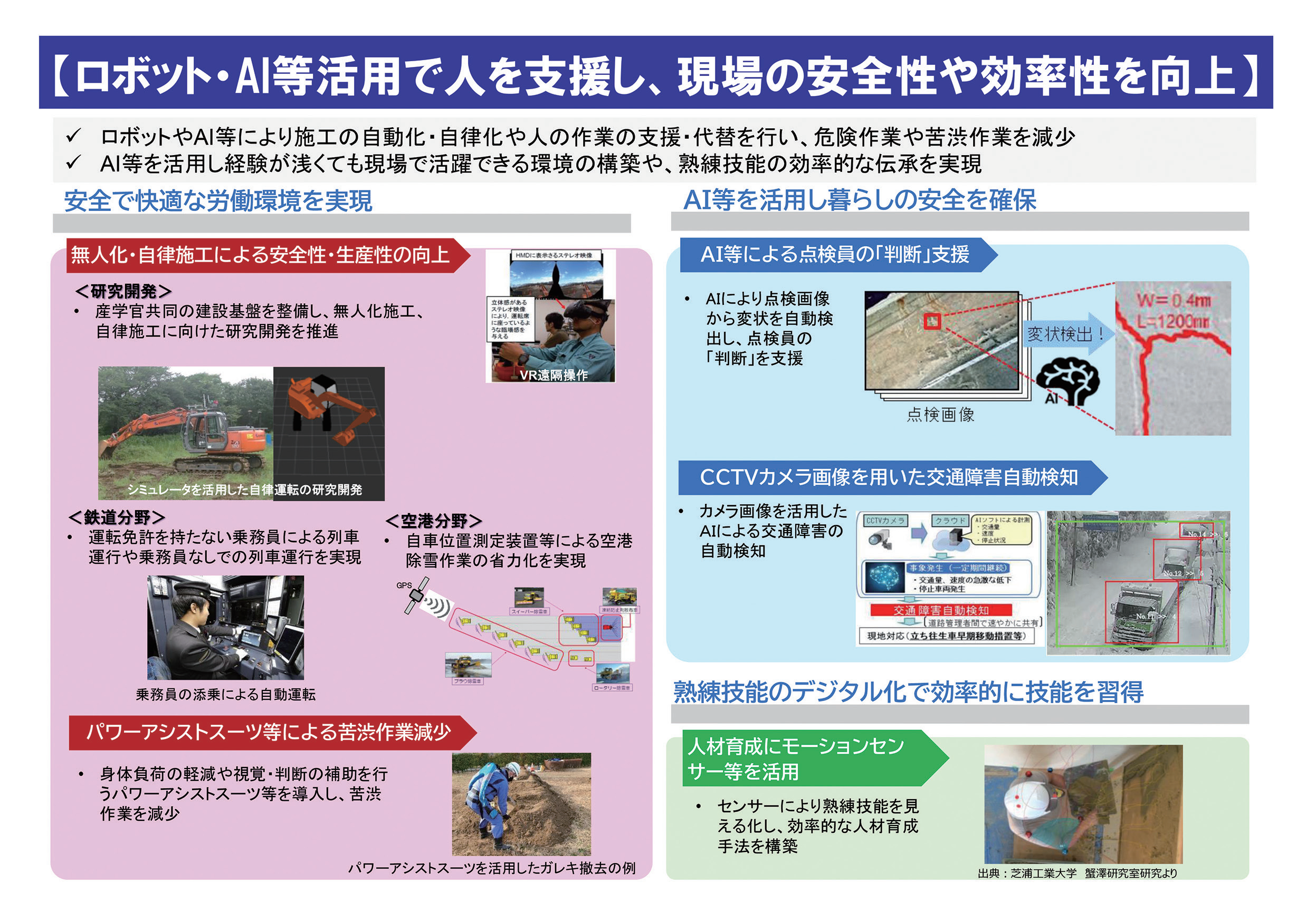

はじめにわが国は、現在、人口減少社会を迎えており働き手の減少を上回る生産性の向上などが求められている。

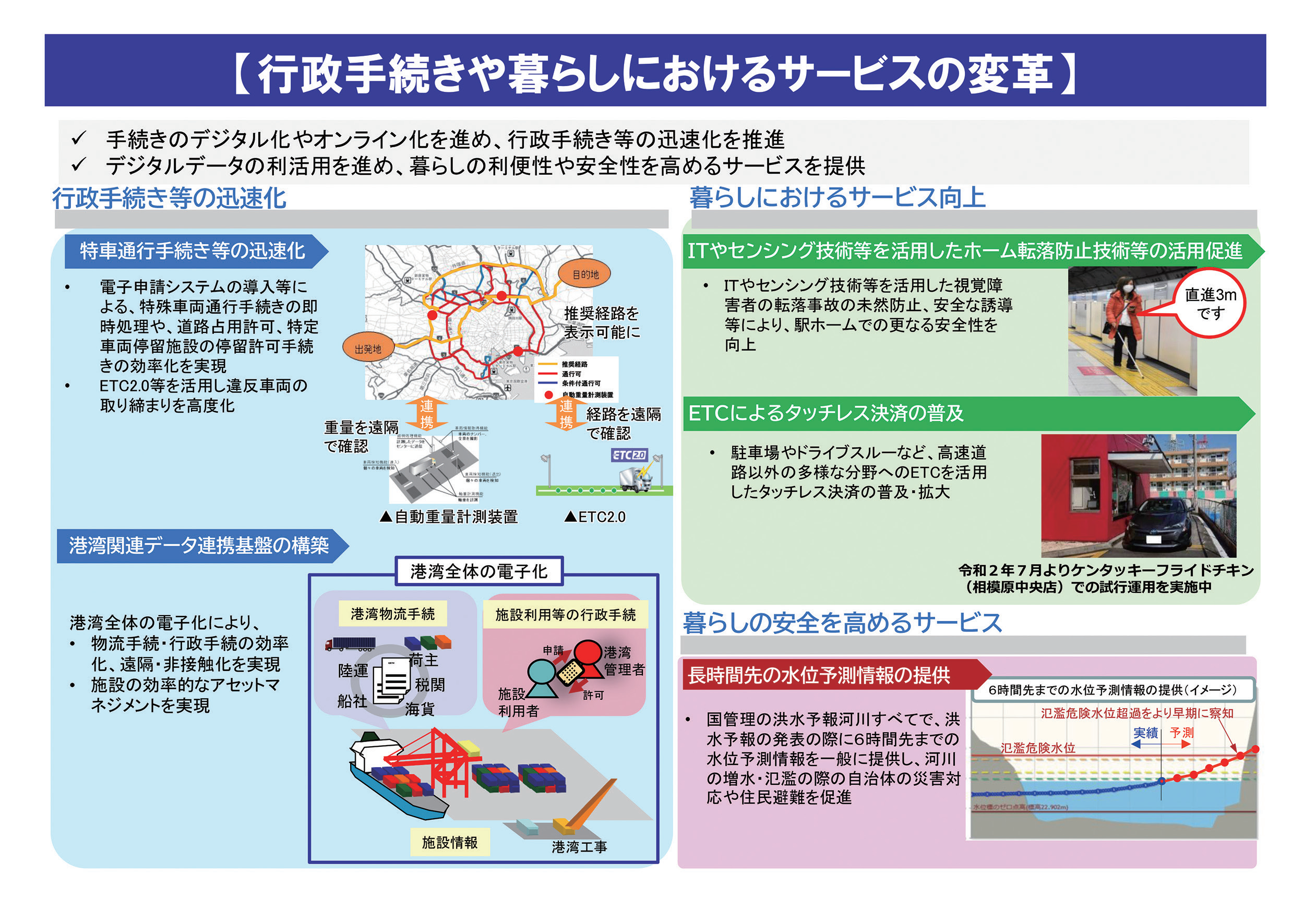

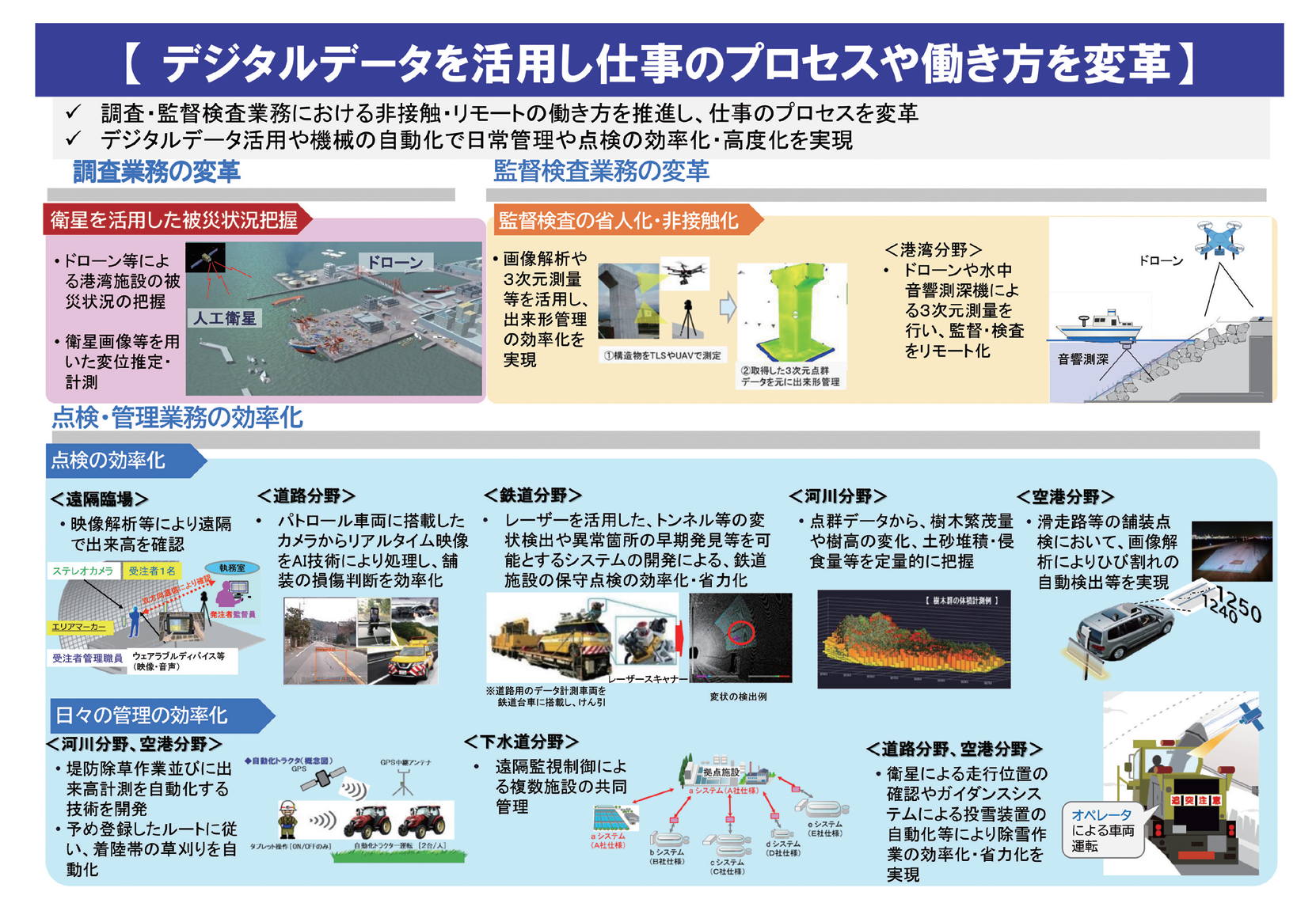

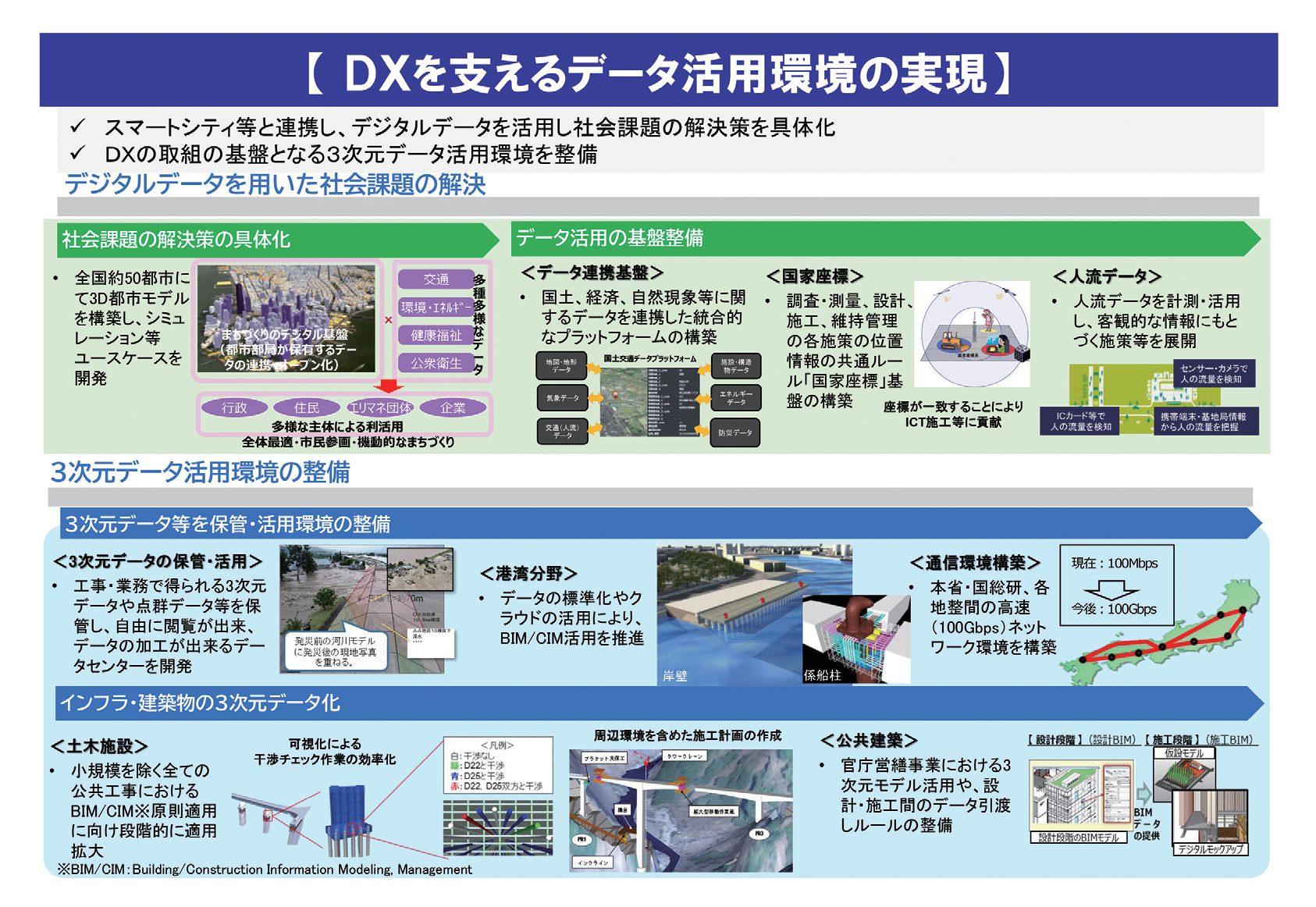

インフラ分野のDXの取り組み状況(令和2年度)インフラ分野のDXの加速化に向け、国土交通省では、省横断的に取り組みを進めるべく、「国土交通省インフラ分野のDX推進本部」を令和2年7月29日に設置するとともに、第1回本部会議を開催した。

インフラ分野のDXの取り組み状況(令和3年度)さて、上述の通り、インフラ分野のDX施策を公表したところであるが、令和3年度からは、それをより具体的に進めるべくアクションプランの策定に着手することとした。

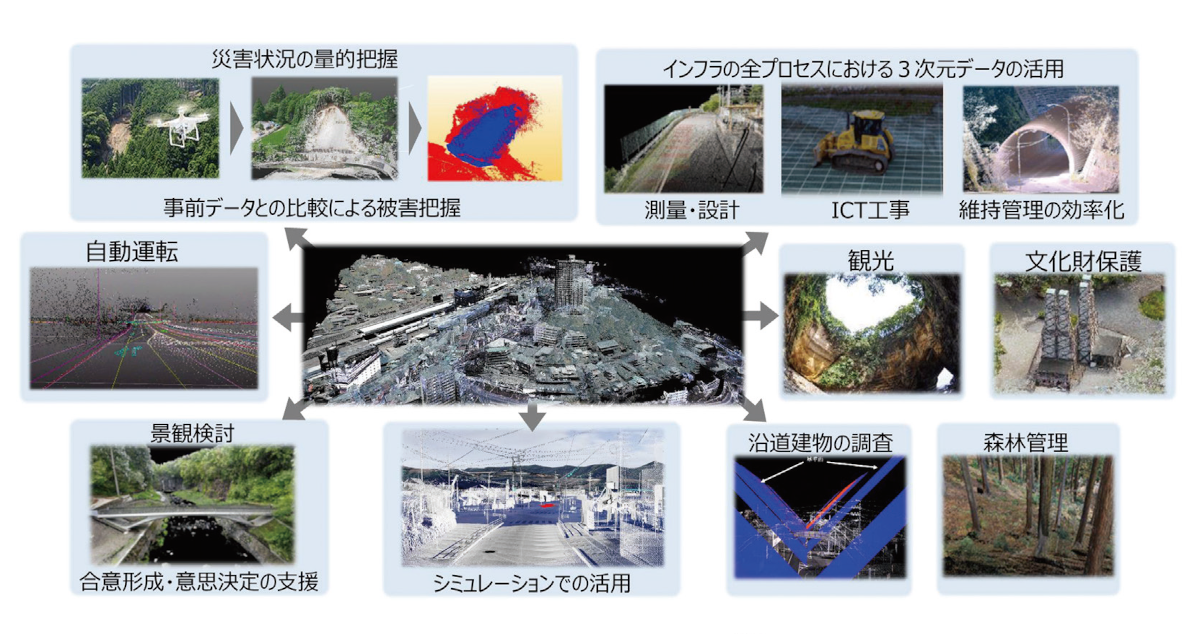

事例紹介(DXデータセンター、国土交通データプラットフォームの構築)それぞれのDXに関する取り組みを推進することは重要であるが、こうした取り組みで得られたデータなどの利活用促進や、データを連携し横断的に活用することにより新たな価値を創造していくことも重要な取り組みである。 ①DXデータセンター国土交通省では、2023年度までの小規模なものを除く全ての公共工事でBIM/CIMを原則適用する予定であり、調査・計画・設計・施工・維持管理の一連のプロセスにおいてBIM/CIMなどの3次元データを積極的に活用していくことを目指している。 ②国土交通データプラットフォームの構築上記BIM/CIMなどの3次元データを含む各種データを連携する基盤として、「国土交通データプラットフォーム」の構築にも取り組んでいるところである。 おわりに本稿では、国土交通省が推進しているインフラ分野のDXの取り組みについて紹介した。 注意) 国土交通省 大臣官房 技術調査課 建設情報高度化係長

小泉 陽彦

建設ITガイド 2022 特集1 建設DX、BIM/CIM  |

熱海市伊豆山土石流災害における点群データ活用

|

2022年8月17日

はじめに静岡県では、2019年度から現実空間をレーザースキャナーなどで広範囲に測量し、バーチャル空間に点群データで仮想県土を創る「VIRTUALSHIZUOKA」構想を推進しています(図-1)。

点群データの蓄積とオープンデータ化本県では、南海トラフ巨大地震など、「明日起こるかもしれない災害への備え」として、被災前の点群データを取得・蓄積しております。 災害対応における点群データ活用土砂災害が発生すると、被災関連の各種の情報を集約するとともに地図上に被災場所や発災原因となった事象の特定が行われます。

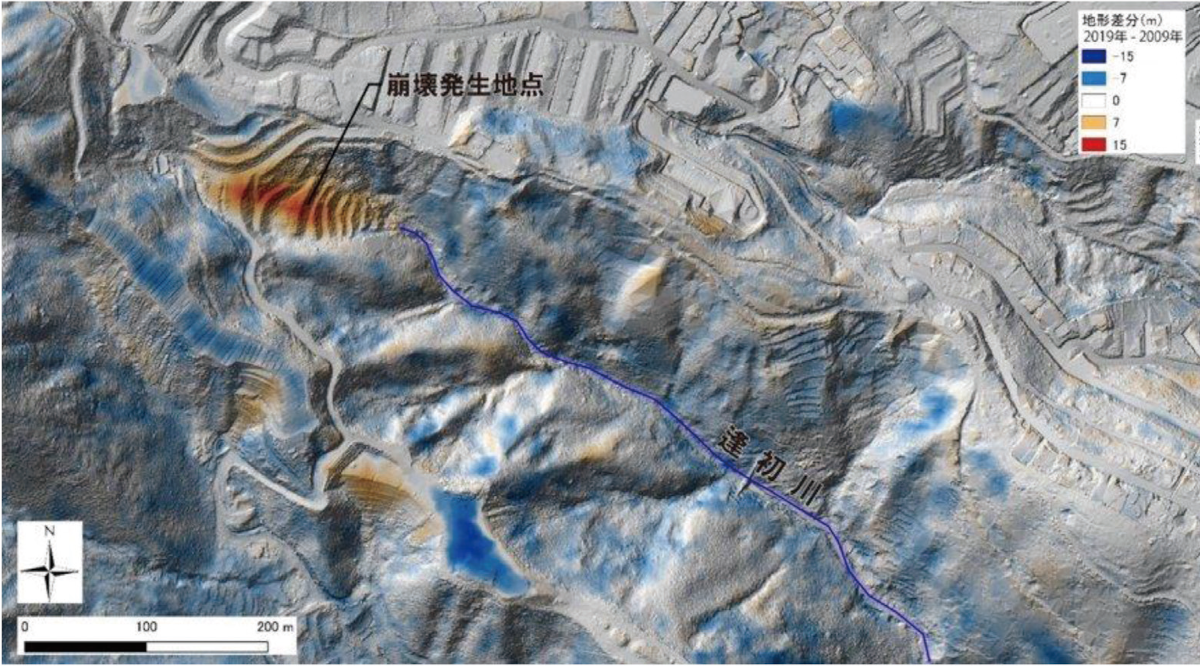

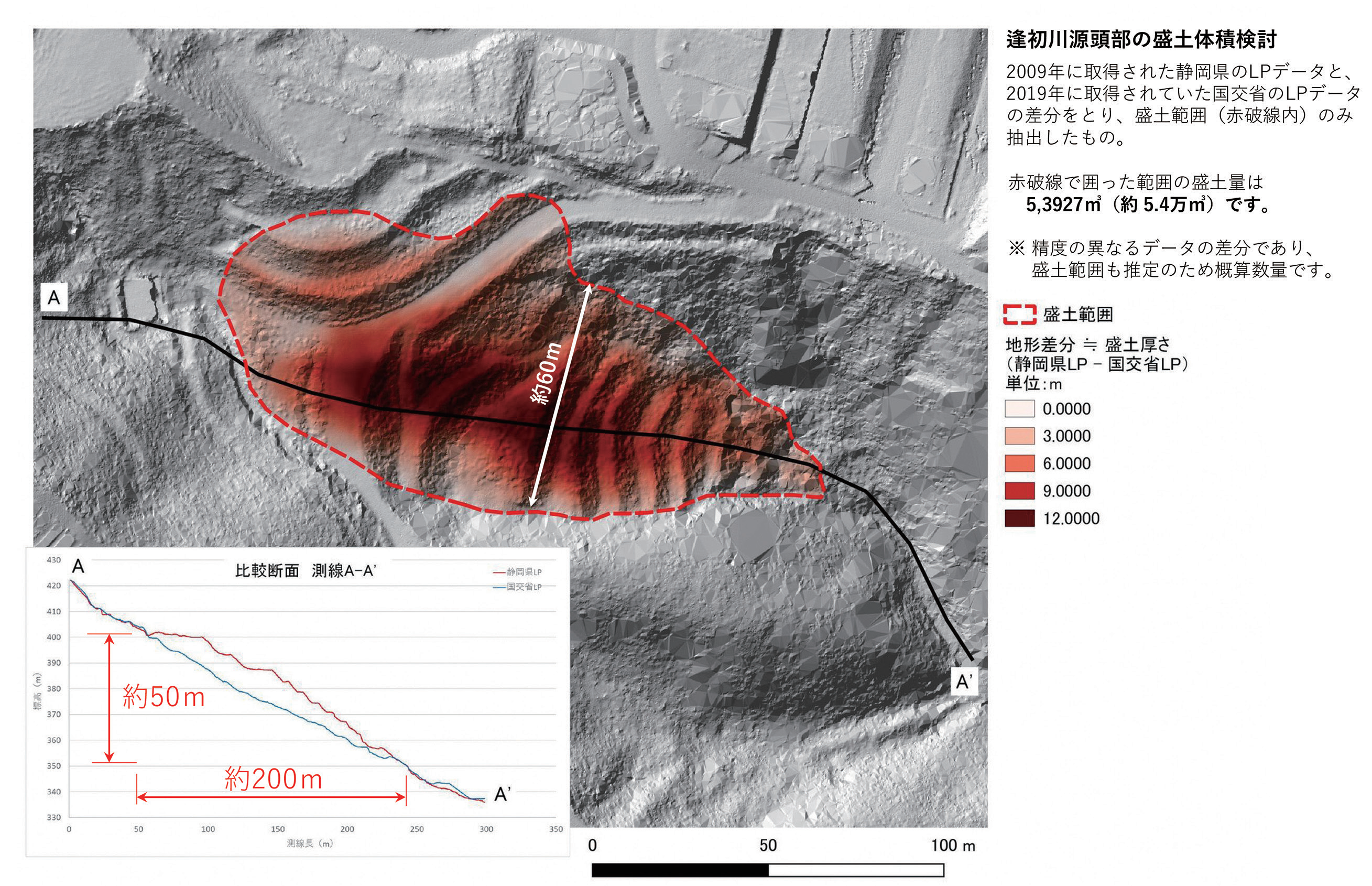

熱海市伊豆山地区で発生した土石流災害の概要梅雨前線による大雨に伴い、2021年7月3日(土)の10時30分頃に静岡県熱海市伊豆山の逢初川(あいぞめがわ)で土石流が発生しました。 静岡点群サポートチームとその活動発災後、直ちに有志で「静岡点群サポートチーム」を結成して、土石流の流下経路や崩壊箇所の特定などの分析を独自に始めました。 (1)地形判読に用いた点群データ災害の全体像を把握するために、以下に示す3時期の点群を用いています。

②2019年データ:静岡県による富士山南東部・伊豆全域航空レーザー計測データ

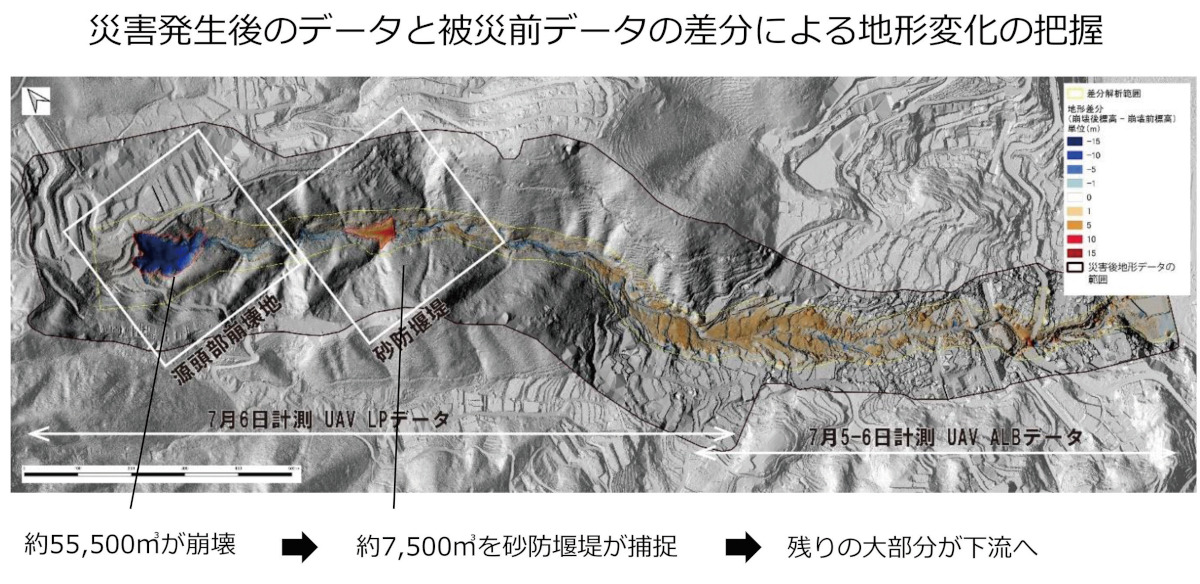

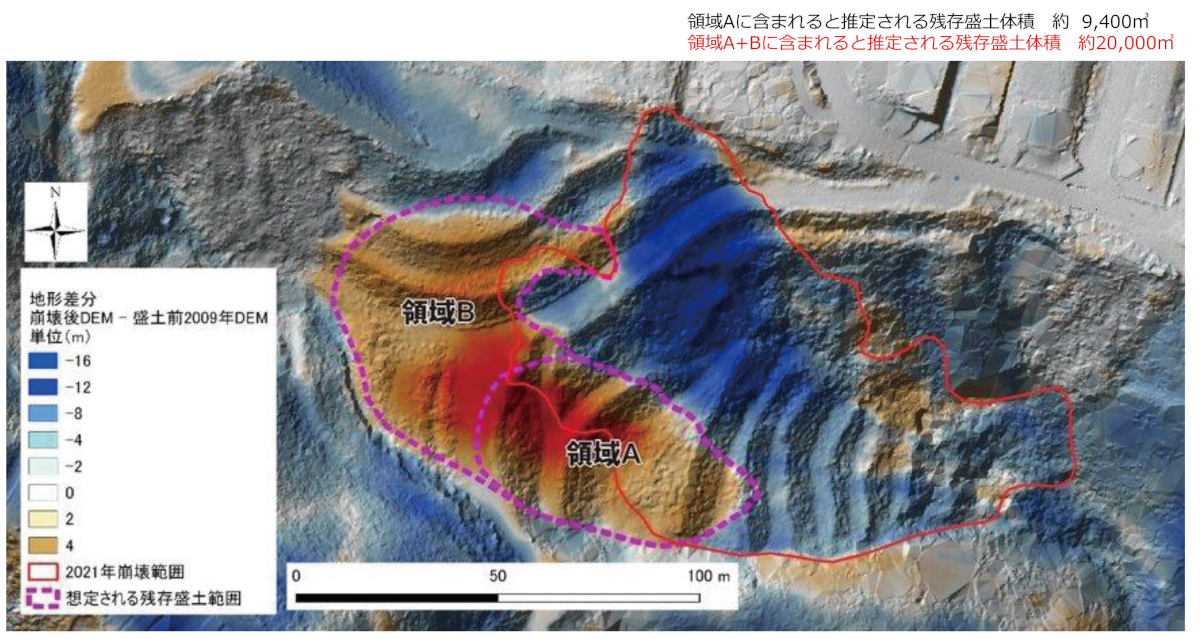

③災害後のデータ:UAVレーザーによる計測データ (2)点群データを活用した地形診断①2009年データと2019年データを用いた盛土範囲の抽出と盛土量算出

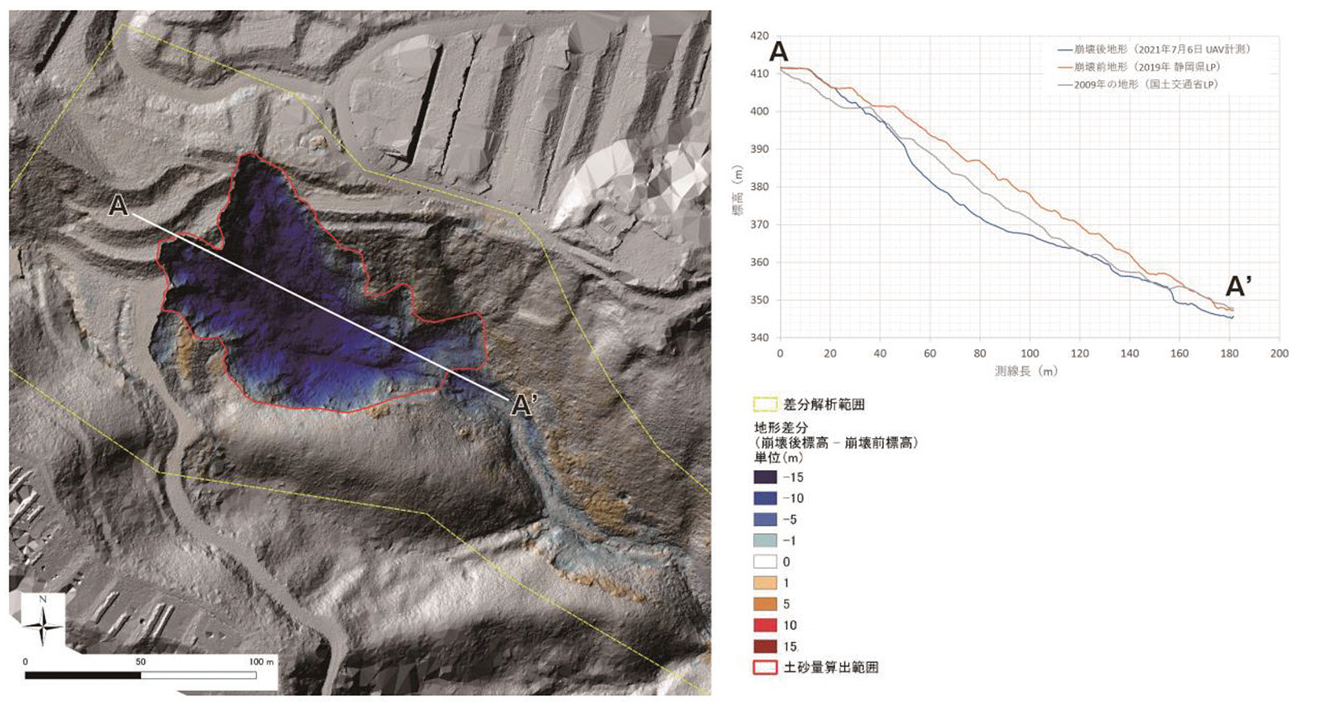

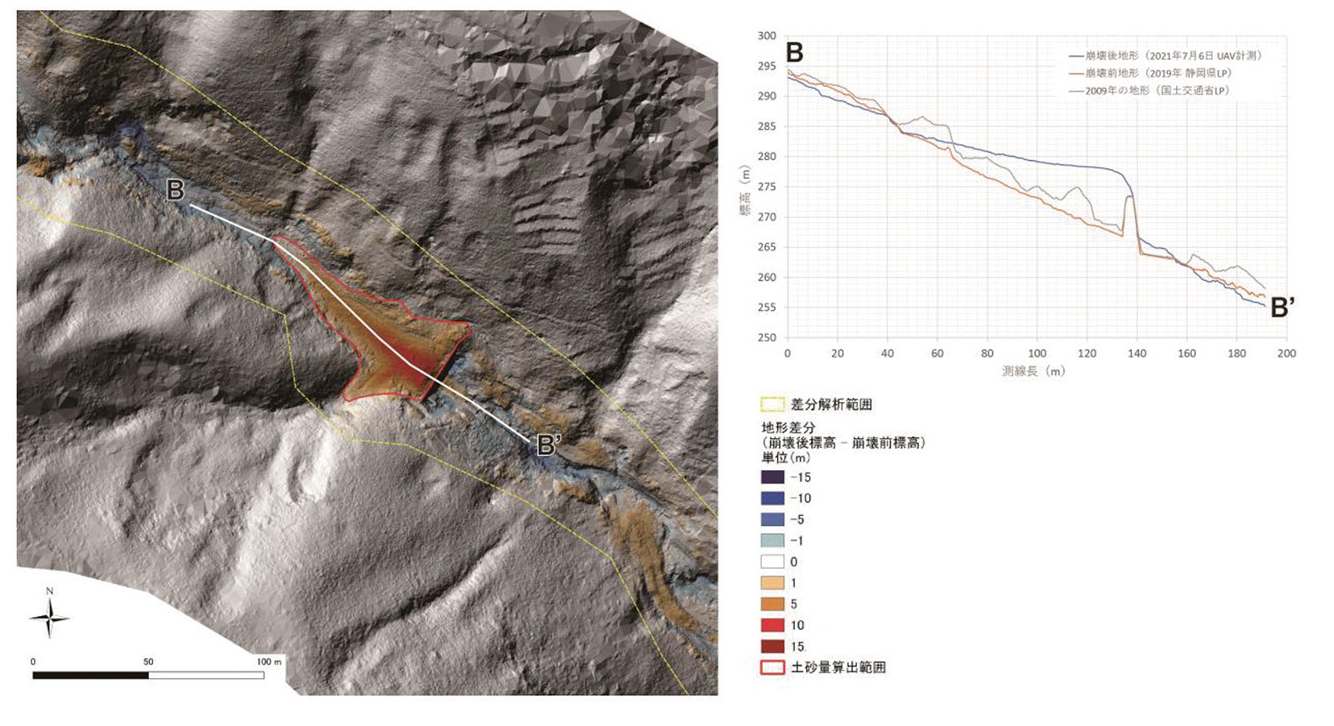

②2019年データと災害後のデータを用いた地形変化の抽出と崩壊規模の算出

③未崩壊盛土の抽出と対応 (3)まとめ今回の災害では、点群データを活用し、崩壊の原因となった盛土の存在や、崩壊した土砂量や流下経路の砂防堰堤で捕捉された土砂量の算定などを行い、災害の全体像に関わる情報を迅速に提供することができましたが、これを可能にした背景には次のような要因があると考えています。 おわりに今回は、被災前の点群データがオープンデータとして公開されていたからこそ、多くの方々の支援を受けて迅速に被害状況を把握することができましたが、大容量のデータに自由かつ迅速にアクセスできる「G空間情報センター」のクラウド環境やSNS、Web会議システムなどのオンライン環境がなかったら、このような対応は不可能であったと思われます。 ●VIRTUALSHIZUOKAイメージ動画(3次元点群データでめぐる伊豆半島)

静岡県 交通基盤部 政策管理局 建設政策課+静岡点群サポートチーム

建設ITガイド 2022 特集1 建設DX、BIM/CIM  |