一貫構造設計プログラム「ASCAL」「ASTIM」

なわけんジム(すわ製作所)

所在地:神奈川県横浜市

主な事業内容:構造設計

https://s-uwa.com/about/

代表 名和 研二 氏

「なわけんジム」はアトリエ系構造設計事務所である。

主だった受賞歴に吉岡賞(意匠系)、ACAA賞(建築と芸術系)、環境・設備デザイン賞(環境系)、日本構造デザイン賞(構造系)など、共同設計ながら構造を越えた分野の評価もある特異な活動を行っている構造設計事務所の一つである。

日本各地の個性的な建築に対しての構造設計活動を主としているが、校舎・道の駅などの公共建築の活動もある構造設計活動の幅の中で、解析ソフトについて「ASCAL」「ASTIM」の魅力を語っていただいた。

構造解析ソフト 思い返して

現在、中小規模物件を主に構造設計活動を行っています。

もともと意匠事務所に在籍していたときに担当構造設計事務所側の人手が不足していたため、その補佐として手伝うことが構造設計に参加するきっかけとなりました。

構造図の作図系から、徐々に構造解析モデルに触れる機会をいただきました。

当時使っていた解析ソフトは一貫系ソフトのように細かく設定して解析を行うタイプではなく、3Dモデル入力から別途拾った荷重を入力して解析をし、その結果である変形値、応力を別途取り出し算定するタイプものでした。

それでも2000年代当時、意匠事務所側で3Dモデルを作成しようとするときに必要なスキルや入力する必要項目が、構造系のソフトの方がまだシンプルで比較的使用しやすい印象でした。

また作成されていく架構、構成モデルが実解析を経て実現する根拠を持つ架空でない架構の3Dモデルであること、またそのフレームをレンダリングの機能により確認できることが、とても魅力的で高揚感があったことを思い出します。

解析ソフトに思うこと

解析ソフトで作成されている解析モデルを介して改めてその見える部材の印象を操作するためには、そこに発生する力の流れ、大きさを操作することであり、そのときに架構構成、部材のヤング係数や形状とその応力の流れが連動していることを現象として理解しました。

私の場合は架構の見えと自分にとって感覚的であった実架構の強弱が数的に比較検討ができるきっかけとなった解析ソフトというものが、一個人内における思いと実際に表現されるものの整理になりました。

また単なる個人的な領域を超え、他者との間でそれぞれの思想と形の共有がしやすくなるものでもあったし、今日でもそう思います。

よって今後も、単に構造側だけでなく意匠をはじめとして設備、施工、ときには利用者(オーナー)といった構造専門以外領域の方とつながる道具として解析ソフトはより活用されればと思っています。

どんな形状のものであっても鉛直荷重である重力や地震や台風といった水平力を負担するため、特殊な形状のものこそ、どこに力が集まるかを確認し、その箇所を皆で大事にする配慮が必要です。

肉体的感覚が希薄になりつつあり、かつ分業化が進む今日であるが故に、自己領域の優越のみに目が向きやすい現状において総合的な豊かさをイメージした活動を行うことがより必要であると感じます。

よって本来構造に関係のない方にこそ、建物に発生する大きな力の流れを共有することは、他分野に対して構造が理解を持つことと同様に、より大事になっていると感じています。

そしてそこにこそ、使いやすく、見やすく、魅力的な解析ソフトの存在が大事になると考え、大きく期待するのです。

ASCAL ASTIM採用の機会

ASCALのような一貫計算系の機能を 持った解析ソフトの導入は、当方の構造設計するものの規模が小さく個々の算定を自力で行える部材程度だったこともあり、事務所を開設してから10年ほどは特に使ってきませんでした。

繰り返しになりますが、小規模の形状も矩形で納まらないものがほぼ全てでしたし、また構造構成もあまり形式にとらわれない混構造が多かったため、無理して一貫計算に乗せ解析が回る対応を行う負担の方が大きい物件が多かったためです。

それでもそのような解析ソフトに対しては興味を持っていて、機会を見つけては周りの同業構造設計者にヒアリングはしていました。

最終的には、ある規模のシンプルなフレームの業務がきっかけとなりましたが、身近な同僚に数名利用者がいたこと、その方に今後を見据えた場合の私のような形状や構成に工夫をしたい構造設計活動の場合、ASCAL( ASTIM)で対応できる範囲は多く、採用に向いているのではと薦めてもらったためです。

また私自身はあまりソフトの扱いが巧みな方ではないこともあり解析ソフトが扱いやすいことは大事でしたが、その点も向いているとの説明がありました。

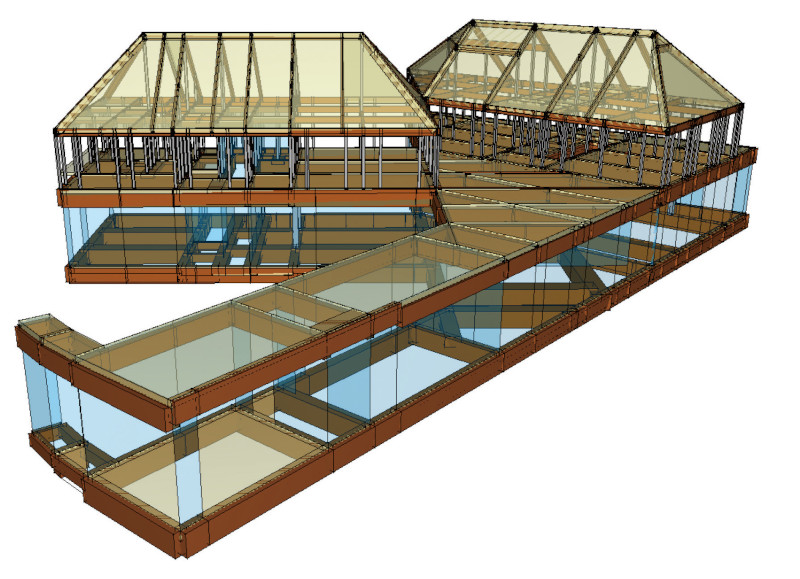

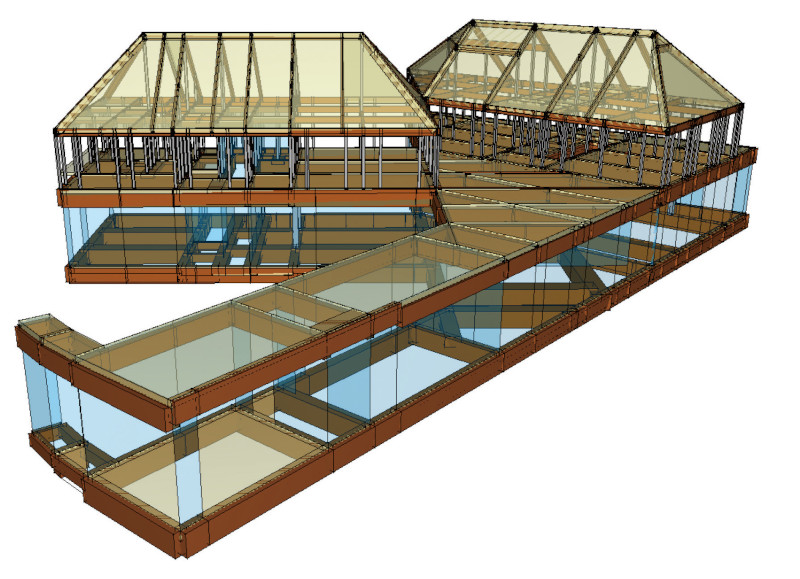

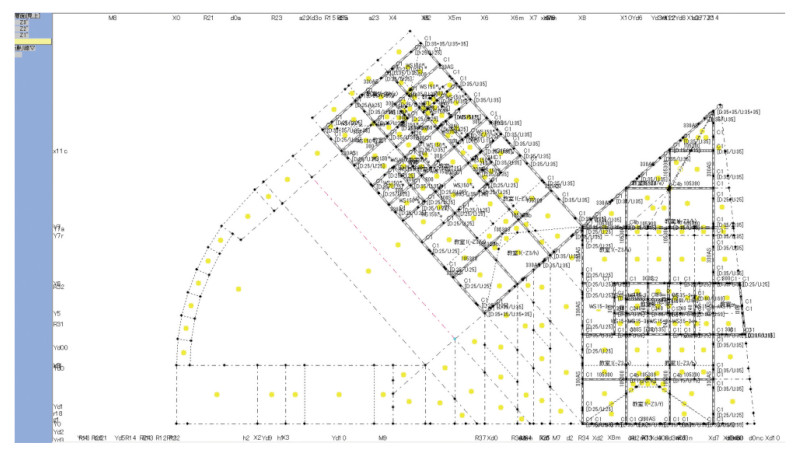

事例(S保育園)1F RC造+2F W造解モデル(グラフィック)

ASCAL ASTIMの利点

そんな機会を経て、実際活用してみての特記すべき利点は下記です。

●平面、断面的形状において斜面や層飛ばしなど自由度が高いこと

●SRC造以外のS造、WRC造、RC造(ASTIMと組み合わせた場合W造採用可)が一つのソフトで対応可能

●上記における混構造の組み合わせが可能なこと

●単独造から混構造の構成において下記解析内容

ルート1対応(断面算定)

ルート2、ルート3(保有耐力確認)

上記検討が基本可能であること

ASCAL、ASTIMは基本的にこの1連(2つ)のソフトでSRC造を除いた構造の混構造まで含めた保有耐力までの検討が基本採用ができる環境がつくれます。

少ない解析ソフトを使いこなして構造設計業務に対応したい事務所にとって大変ありがたいことだと思います。

また保守の費用もコース別ではありますが

(2023年現在では)年間一桁台前後であることも、主として一つのソフトだけで対応したい方から、あまり年間費用をかけずにセカンド解析ソフトとして所有したい方まで、多様な環境下で経済性も含め採用できる条件の解析ソフトの一つであると思っています。

ASCAL ASTIM活用

操作性が良いこと、そして解析したい建物の形状については繰り返し述べた通り自由度の高い対応が可能でした。

また通常の先行して構造、採用ルートを決めて構造検討を行うやり方に加え、例えば何造でもとれる構造外の立地条件、費用条件で決まる建物の場合の構造形式のスタディー利用も可能でした。

例として3F規模のもので、全てRC造でやるものからWRC造タイプ、または最上階のみ打設や建設条件、場合によっては基礎部の支持能力からの総重量を配慮し木造、S造にするといった構造構成の検討が比較的簡易に検討できる印象があります。

細かい構造設計に入る前であっても地耐力の関係で軽ければ上層で支持が可能、重くなると杭支持が必要といった場合の何造であるかを含めた構造構成の選定の場合、それなりの検討精度が必要となる初期検討において、混構造の組み合わせ別に建物の短期を含めた反力値の検討に、ASCAL( ASTIM)を利用することもありました。

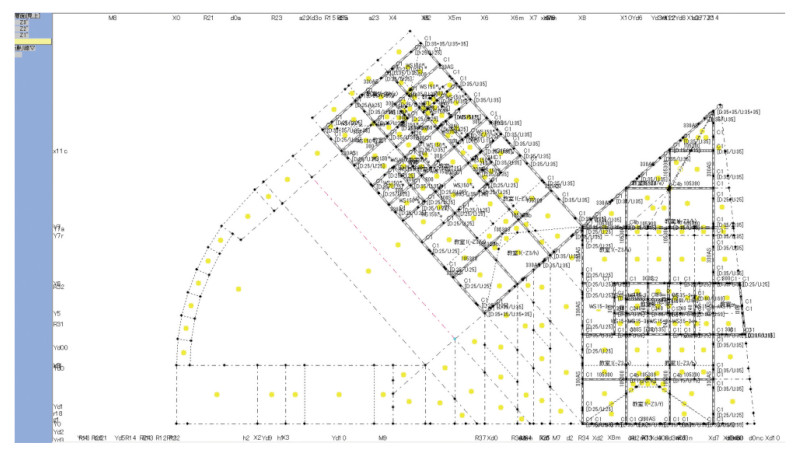

事例(S保育園)2F部 伏図

今後に向け

形状に対する自由度ともに保守費用などの経済性も含めてカジュアルに使える利点を今後も活用していくことを予定しています。

数点、今後の構造設計側からより円滑な業務対応を希望し改善いただければありがたいポイントを記載します。

①SRC造の算定

②水平ブレースにおける引張ブレースの設定と算定

③付加入力荷重含めた特殊荷重の出力表記の見やすさ(審査の方からより期待されているようです)

④ 3Dグラフィックなどのデータでの出力

使いやすさ、見やすさ。

今後もいろんな立場の方から興味を持たれる構造解析ソフトであり続けていただければと思います。

最終更新日:2024-06-06

←戻る ↑ページ上へ ↑記事一覧へ

Arent、AIクラウド工程管理「PROCOLLA(プロコラ)」工事進捗の「見える化」を加速させる「実績登録・出来高曲線機能」を新たにリリース

Arent、AIクラウド工程管理「PROCOLLA(プロコラ)」工事進捗の「見える化」を加速させる「実績登録・出来高曲線機能」を新たにリリース