建設ソフトやハードウェアなどのITツールを導入して成功した事例を紹介します。

3次元先行型設計による電線共同溝業務のプロセスイノベーション

株式会社長大

「V-nasClair」/「Kit」シリーズ

株式会社長大

所在地:東京都中央区

設立:1968年2月

資本金:10億円

従業員数:943名(2023年9月30日現在)

主な事業内容:国内外インフラ設計・整備、地域開発、その他社会環境改善に関わるソリューション ほか

https://www.chodai.co.jp/

設計保全事業部 設計保全1部 第3課 課長補佐 齋藤 弘志 氏

設計保全事業部 設計保全4部 小林 美優 氏

長大は建設コンサルタントとして、インフラ整備の側面から、社会の課題解決に取り組んでいる。

橋やトンネルなどの土木構造物、道路や鉄道、水道や電力などのライフライン、港湾や河川、学校や病院施設といった幅広い分野で、確かな知識と技術力、優れた人材と創造力を発揮し、調査・企画・設計・施工後の運営まで全ての段階で様々なサービスを提供している。

革新的なシステム誕生の経緯

「設計者が直感的に、電線共同溝の素案作成ができるシステムを求めていた」そう語ったのは、株式会社長大(以下、長大)社会基盤事業本部の齋藤氏だ。

2022年7月、川田テクノシステム株式会社(以下、KTS)との連携により、3次元先行型設計シミュレーションシステム「V-na sClair 」シリーズに新製品が誕生した。

既設埋設物を簡単に3次元化するMAISETSU_Kit、電線共同溝設計を革新的に、かつ品質向上を実現するDENKYO_Kitである。

当時を回想し、齋藤氏は「以前から利用していたKTS製品の、道路線形要素に追従する機能を応用することで、電線共同溝の管路線形や特殊部の配置が容易に行えるのではないかと考え、数年前に雑談レベルで協議したのがシステム誕生の発端です」と語る。

数年後、設計業務におけるBIM/CIM化の機運が高まる中で、再度KTSに話を持ちかけた。

かねてより業務プロセスの改善、「構想設計」の実現を目指し、3次元設計システムの開発に尽力していたKTSと構想が合致し、晴れて本格始動となったのだ。

設計者の理想を実現するシステム

企画・構想段階で、システムに必要な機能や作図の流れ、成果のアウトプットイメージなど、長大の電線共同溝設計者としての視点を交えて協議を重ね、システム開発が進んでいった。

企画当初について、齋藤氏は次のように振り返る。

「電線共同溝業務は電力会社や通信事業者、埋設占用企業者など、多岐にわたる関係者との協議・調整を行います。そのため、適宜、協議結果や企業者の要望を反映する必要があり、設計の修正が多く発生します。その修正を一つ一つ手作業で行うのは大変です。

以前から作図作業を自動化して、作業手間をなくしたいという考えがありました。また、電線共同溝は設計基準がマニュアル化されているため、システム上でマニュアルとの適合性をチェックすることも可能ではないかと考えました。省力化を図りつつ設計品質を向上させることを視野にKTS担当者と協議を進めました」直感的に設計でき、なおかつ修正が発生した場合も容易に対応できることが重要であった。

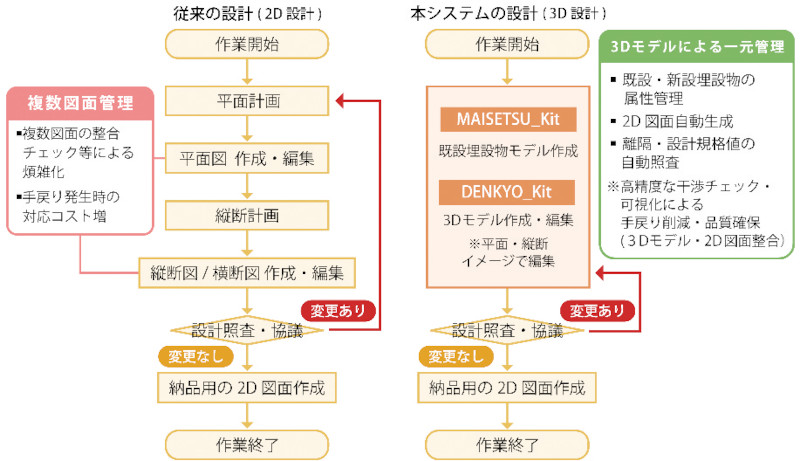

このニーズを踏まえ、平面計画と縦横断計画を一元化し、同時に平面図や縦横断図が自動作図されることで、工期短縮と品質向上を実現する革新的なシステムとして進展したのだ。

実務に即したシステム

電線共同溝の3次元設計では、既設埋設物の3次元モデルの利用を前提としている。

開発当初、KTSは既設埋設物のモデリングにおいて2次元図面から自動的に作成するシステム開発を構想していた。

しかし、「埋設図作成は、各事業者が持っている紙の台帳や完成図がベースとなり、その資料を技術者が読み取って作図している」と齋藤氏から提言があった。

そのため、“2次元図面を3次元化する”という開発工程を抜本的に見直したのだ。

画像データからトレースしてモデリングする、というシステムに大きく舵を切り替えた。

長大が長年培った電線共同溝設計のノウハウと、それを実現可能とするKTSの技術力が合わさることで、極めて実用性の高いシステムとなった。

実務での導入効果

無電柱化検討業務で初導入

東京都杉並区発注の無電柱化検討業務では、システム導入による大幅な省力化を実現した。

「この業務は阿佐ヶ谷駅北東地区の無電柱化検討を行うものです。

地域性から狭い道路に埋設物が密集しており、無電柱化検討を行うには厳しい条件でした。

本システムを活用して生産性向上を図るのにうってつけの業務だと思い、導入を決めました」と、齋藤氏は語る。

システム導入による効果について、「3次元設計では空間情報が一元化されているため、作業の手戻りが大幅に削減されます。

モデルを修正すれば縦横断図も追従するので、さまざまな検討案を短時間で作成することができます。

また、従来の2次元設計ではかなわなかったシステム内でのマニュアル適合性のチェックが可能になるため、省力化を図りつつ成果の品質向上につながったのだと思います」と続ける。

また初期段階の埋設物のモデル化作業を、オペレーションパートナーズ( KTS関連会社)に委託することで、より一層時短につながったのだと語る。

これらの効果により、埋設図作成や電線共同溝素案作成において大幅な省力化を実現した。

「現時点ではシステムに不慣れなこともありますが、それでも従来比50%ぐらいの省力化が図れたと思います。特殊部や管路など、頻繁に使用する構造物の3次元モデルをシステムに登録しておくことで、より一層の省力化を図ることができるため、素案作成に限定すれば90%の省力化も実現可能ではないかと考えています」と、齋藤氏は語る。

3次元設計のパイロット事業となる

「近年、国土交通省から発注される設計業務では、電線共同溝設計に限らずBIM/CIMモデルを作成しています。しかし、従来どおり2次元設計で作成した図面を基に3次元モデルを作成する方法では、3次元で視覚化された結果により不具合がある箇所は、2次元設計にフィードバックする必要があります。設計の品質は向上する一方で、作業量は増加している歯がゆさを感じていました」と、齋藤氏は語る。

国土交通省は3次元設計の方針を掲げているが、電線共同溝設計で実現できている例はまだない。

長大 社会基盤事業本部の小林氏は近畿地方整備局大阪国道事務所発注の電線共同溝設計業務において、「BIM/CIMの課題を踏まえ、 DENKYO_Kitを活用することで電線共同溝3次元設計の実現につながるのではないかと考えました」と語る。

また、別業務で実施した埋設物地中探査の結果をMAISETSU_Kitにインポートする機能を試行的に実施し、埋設図作成の省力化も実現した。

「2次元図面間の整合性が確保できたことや既設埋設物との干渉箇所を見える化することで、作業の効率化ができた」と小林氏は語る。

このような先鋭的な取り組みが評価され、所長賞の受賞につながった。

長大は先の業務で、電線共同溝の平面図・縦横断図などの素案を作成する段階で大きな効果を確認できたことから、以降も概略設計や、予備・詳細設計業務の各検討段階で積極的に活用を図っている。

「先日、モデリングに不慣れな作業員に、延長1.6㎞の埋設図作成作業を依頼しました。従来の作図手法では一週間以上かかる作業が、たった2日間で完了しました。本システムがなければ工期内に対応することが困難な業務もありますよ」と、齋藤氏は語る。

今後の展望

今後の課題について、

「社内での操作スキルの定着が課題です。普段からシステムを操作している人に作業が集中してしまっています。大多数の人は実業務での活用場面がまだなく、スキルの差が出ている状況です」と、小林氏は語る。

「われわれがしっかりとシステムの仕組みを理解して、社内研修などを通じて少しずつ社内でのスキル定着を図っていきたいと考えています。概略設計・予備設計業務を積極的に受注し、実務の中で機会を作っていきたいです。近い将来には、詳細設計にも活用できるようになるのが理想的です」と、齋藤氏は続けた。

今回、実務者と開発者のコラボレーションによる唯一無二のシステムが誕生した。

BIM/CIM原則適用元年を迎え、プロセス間の連携や省力化、後工程でのBIM/CIMモデル活用がより一層求められる。

小林氏は、「これからの時代は、もっとBIM/CIMがスタンダードになってきます。属性情報付与の需要が高まるほど、よりKTS製品が真価を発揮するのだと思います」と今後の発展に期待を寄せている。

最終更新日:2025-04-16

ソフト詳細

V-nasClair

建設DXカタログ

関連する建設DXカタログ

建設DX活用事例

関連する建設DX活用事例1

関連する建設DX活用事例2