書籍版「建設ITガイド」に掲載した特集記事のバックナンバーです。

設備BIMの運用について現状と希望《その5》

|

2014年1月21日

新菱冷熱工業株式会社 谷内 秀敬

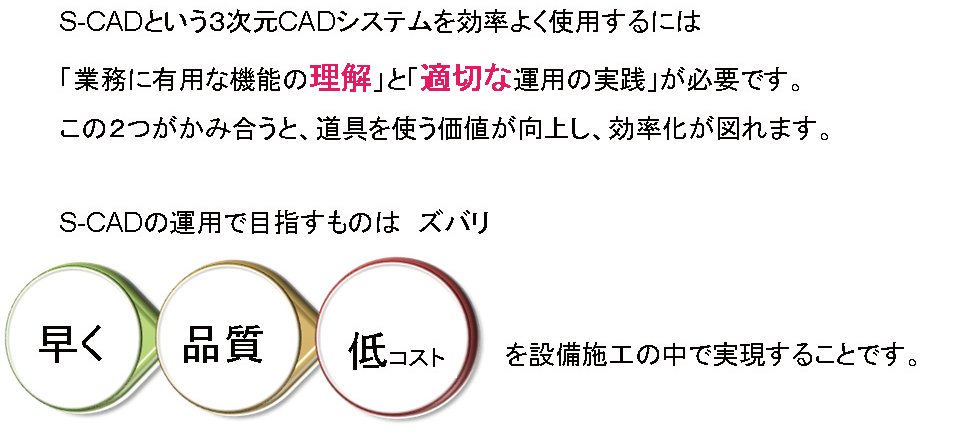

ガイドライン・マネジメントの整備標準化の取り組みS-CADのエンジンであるMicroStationはエンジニアリング志向のハイエンドなシステムである。操作性の教育や運用方法の水平展開にS-CADを有効に活用するため社内のプロジェクト委員会を中心にガイドラインを整備し社内イントラネットで公開している。 さらに社内の情報共有として社内SNSを開設し、手作りのガイドライン公開の場としている。このSNSは、使い勝手のアイデア共有をするなど、BIMを推進するための意見交換の場であり、若いエンジニアとベテラン社員とのコミュニケーションの場となっている。毎年、BIMツールユーザーの集まりも催し、リアルの場でもコミュニケーションを推進している。 まとめ当社は施工現場における生産性向上を目指し設備BIMを展開している。建設業全体の中でもBIMの最終目的は 担当現場の元請設備の幹部からこのような言葉をいただいた。 「設備担当として多くのBIM運用に接してきた、谷内さんのBIMモデルは、見栄えが悪く、何が干渉しているのか分からないモデルを初期段階に平然と情報展開しているところが勇気あるなと思ったよ。できたことをBIMで見せる後付けのモデルではなく 課題を解決に持っていく運用が実際の現場の役に立っている。本質的な設備BIM活用ですね」 当社は業界の中でも比較的早い段階から3次元CADの研究を行ってきた。近年の潮流に習いBIM運用という言葉で現状実現できていることをまとめさせていただいたが、お客様の満足と環境との共生のために建築設備業界ではBIMは確実に有効性を高めてきている、先日著名な美容アドバイザーの先生からこのような話を伺った。 「化粧品を売ろうと思ってお客様に接するのではない。お客様が美しくあってもらいたいと願って接するのです。すると結果としてお客様の方から信頼を寄せてきていただけます」 新菱冷熱工業もこのようなお客様との信頼関係を目指し、「さわやかな世界をつくる」というキャッチフレーズの下、建設現場における設備BIMの運用を推進し、その運用を通じて設備施工ででき得る社会貢献をしていきたいと考えている。  設備BIMの運用について現状と希望《その1》 設備BIMの運用について現状と希望《その2》 設備BIMの運用について現状と希望《その3》 設備BIMの運用について現状と希望《その4》 設備BIMの運用について現状と希望《その5》 【出典】 建設ITガイド 2013 特集「建設イノベーション!3次元モデリングとBIM&CIM」  |

設備BIMの運用について現状と希望《その4》

|

新菱冷熱工業株式会社 谷内 秀敬

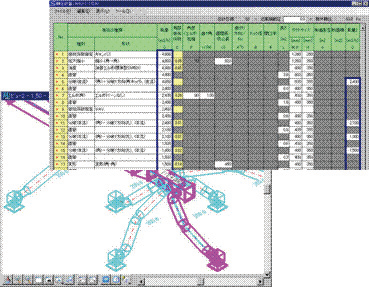

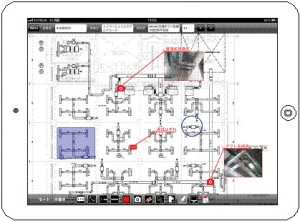

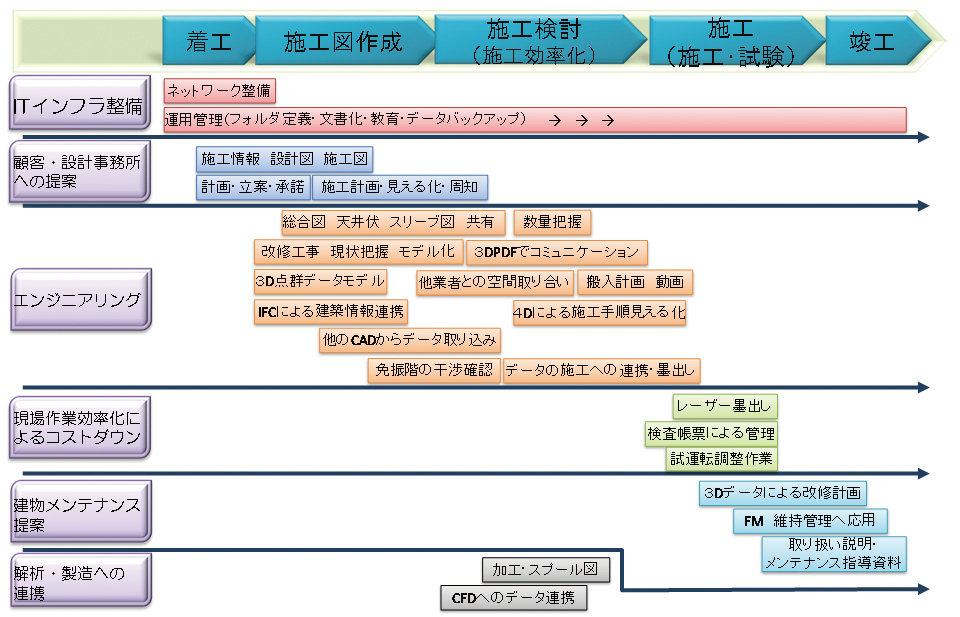

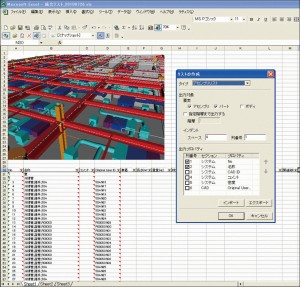

道具の整備-社内委員会 仕様策定の取り組み-社内S-CAD推進プロジェクトの仕様策定分科会として、設備BIMツールの新規開発に取り組んでいる。今までの操作の複雑さを解消すべく直感的な操作で簡単に入力でき、陰線処理の時間を短縮し簡単に出力できることを目標に開発に携わってきた。社員の声を反映し使い勝手を向上させ、2次的利用計算ソフトも組み込む等、他CADソフトとの差別化も合わせて検討。分科会のメンバーはS-CADのヘビーユーザーを中心に構成され2週に1回の頻度で毎回8時間にも及ぶ会議を開催している。あくまでも施工図を書く道具として整備したわけである。 他のBIMツールとの差別化した具体的内容は、 ①描写としてアイソメ図の自動化 ②2次利用として静圧計算、揚程計算、排煙漏量計算、保有水量計算、材料拾い集計、発注帳票作成、試験帳票作成の自動化 ③CFD(流体シミュレーション技術)との連携である。 他ツールにない機能は、設備会社が開発したからこそできたものと確信している。あくまでも施工図を書く道具であるが、書いた施工図を元に必須となる計算も同時にでき、CADオペレーターでも計算等が簡単にできることが特徴だと考えている。 今までは他ソフトとのデータ互換性に課題があったが、Be-BridgeやIFCによる互換性も向上し、作業上の課題も解消した。また、機能面・描画においても他ソフトと同等以上の機能を追加し、誰でも使用できる設備BIMツールとしている。 施工図教育3D-CADは、工事ノウハウを熟知した技術者がPC内の仮想現場で施工をイメージさせながら、ものをつくりあげていくことができる作図ツールである。従って、3D-CADを有効活用するためには現場技術者がその作成業務に関わらなければならない。 今後の構想1)材料集計 7)FM管理 3Dモデルの資機材をデータベース化し、メンテナンス時期や消耗品の交換時期等を管理するFM管理について、試験的な運用を開始している。  設備BIMの運用について現状と希望《その1》 設備BIMの運用について現状と希望《その2》 設備BIMの運用について現状と希望《その3》 設備BIMの運用について現状と希望《その4》 設備BIMの運用について現状と希望《その5》 【出典】 建設ITガイド 2013 特集「建設イノベーション!3次元モデリングとBIM&CIM」  |

設備BIMの運用について現状と希望《その3》

|

新菱冷熱工業株式会社 谷内 秀敬

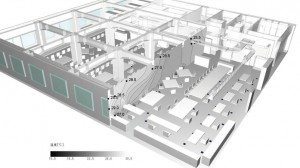

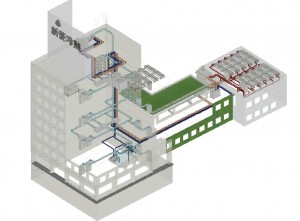

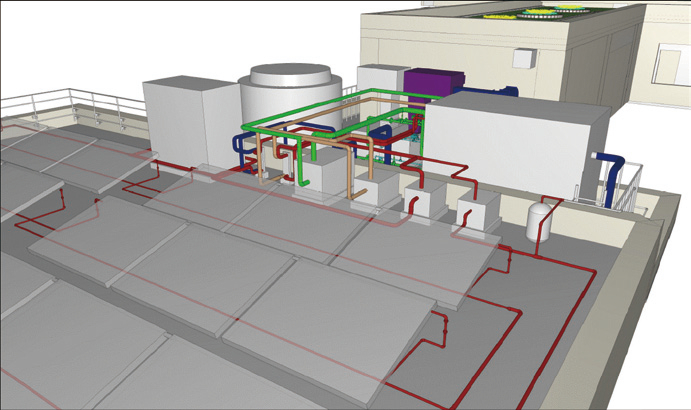

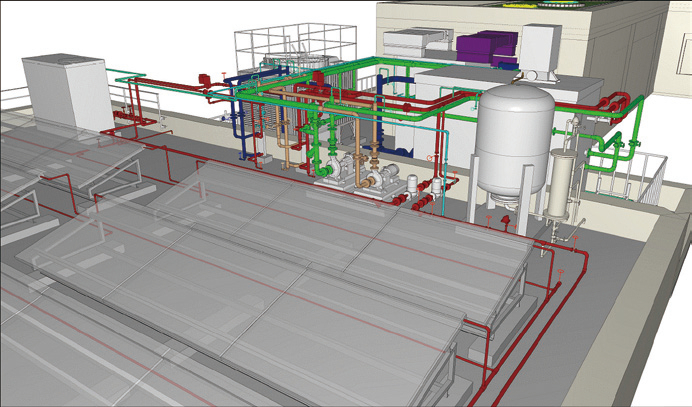

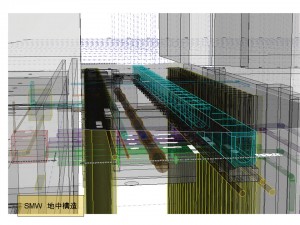

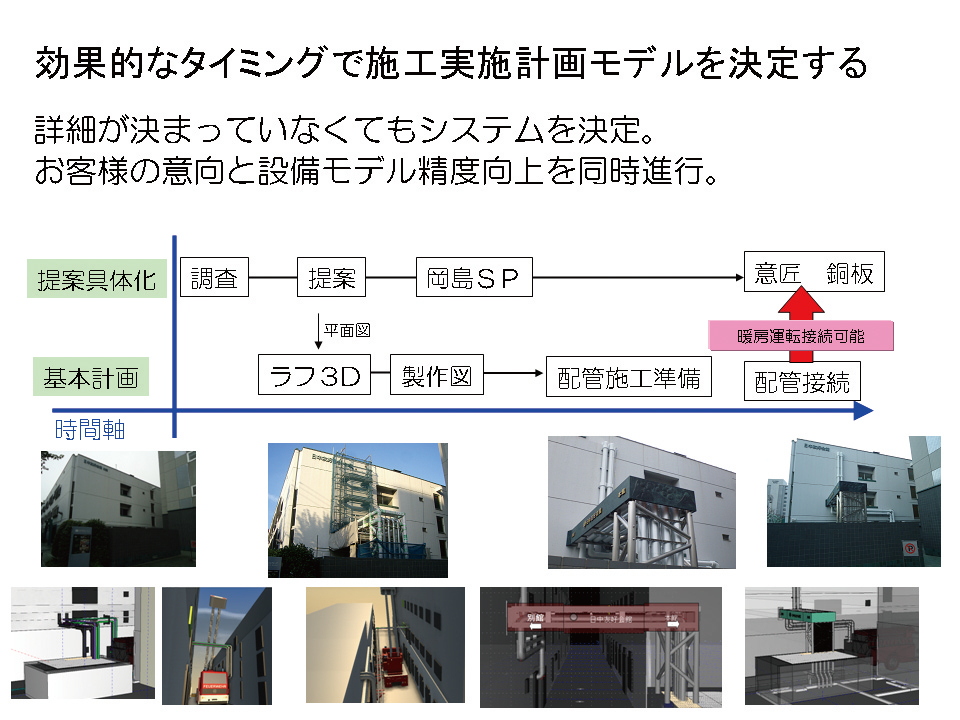

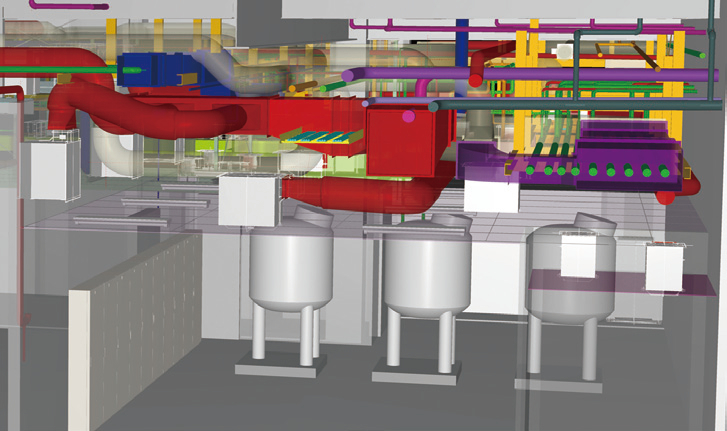

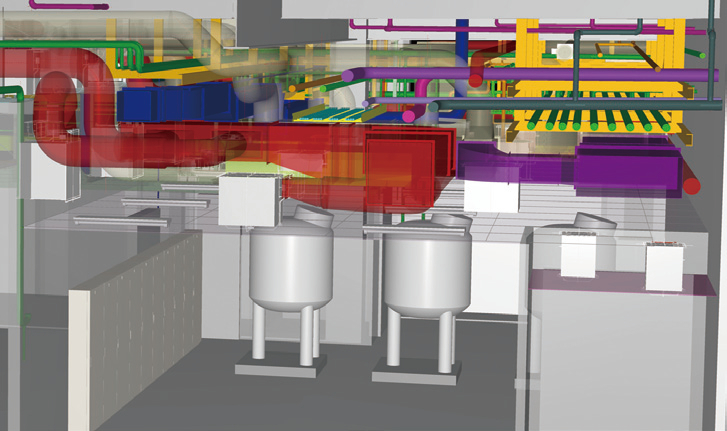

改修工事におけるBIM運用事例1)本社省エネeco化プロジェクト 本社ビル省エネ改修工事ではS-CADを活用し、モデリング計画、納まり計画、シミュレーション等を行った。これらのアイデア、技法を集約した設計を行って施工の見える化を意識し、「設計段階から各部の納まり、取り合い」を3次元で確認しながら設計図を作成した。この設計図データはそのまま施工担当者へ引き渡され、施工が行われている。

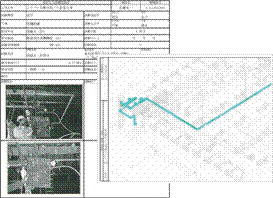

情報共有情報共有は「周知」「課題解決」の観点で運用することが必要である。そこで、施工情報としてのS-CAD BIMモデルの格納フォルダを定め、情報共有関係者がアクセスできる仕組みを構築した。施設全体のBIMモデルを「工期別」「棟別」「階別」「工事種別」「その先」「施工手順別」「システム別」に定義したフォルダに、作業日の時間軸を加え管理運用した。 IPDによるコミュニケーション情報が勝手に精度を高めていくことはない。情報は人が判断し選択するものであり、そのアシストをするのが情報技術であり施工情報である。施工図は人が作り上げていくものである。課題を解決するために考え出された概念に「IPD(Integrated Project Delivery)」というものがある。 これは、プロジェクト関係者が一堂に集まり、協力し合いながら合理的な計画・施工を進めていく体制である。この考えのもと、施主側も参加した定例会議において、BIMモデルを共有し課題を解決することができた。 会議中、われわれ施工者はBIMモデルを操作し、「課題解決」に必要な情報を参加者の要望に合わせて瞬時に提示していった。将来の完成形、地中の既設インフラ状況、複数の系統が交錯する熱源など「見えない」「見えにくい」設備性能に関わる空間情報を、関係者が「見たい」タイミングで「見せる」運用を実施したのである。 3次元計測トータルステーションの活用「設備停止」「既存撤去」「新設機器据付」の工程は3交代24時間の作業である。夜間の作業において、正確な据付位置のマーキング作業に3次元計測トータルステーションを活用し、S-CAD BIMモデルと位置情報を連携させた。 計画段階ではわたりの冷温水、冷却水配管は地中ピット埋設ルートを予定していたが、地中障害の発見で施工が困難となってしまった。 暖房開始日までに設備を復旧させる計画は実現が危ぶまれたが、新たな配管設置方法として建築意匠と調和する架空計画を立案した。計画決定・施工までのコミュニケーションにBIMモデルを段階的に発展させ、意思決定を進めていった。 設備BIMの運用について現状と希望《その1》 設備BIMの運用について現状と希望《その2》 設備BIMの運用について現状と希望《その3》 設備BIMの運用について現状と希望《その4》 設備BIMの運用について現状と希望《その5》 【出典】 建設ITガイド 2013 特集「建設イノベーション!3次元モデリングとBIM&CIM」  |

設備BIMの運用について現状と希望《その2》

|

新菱冷熱工業株式会社 谷内 秀敬

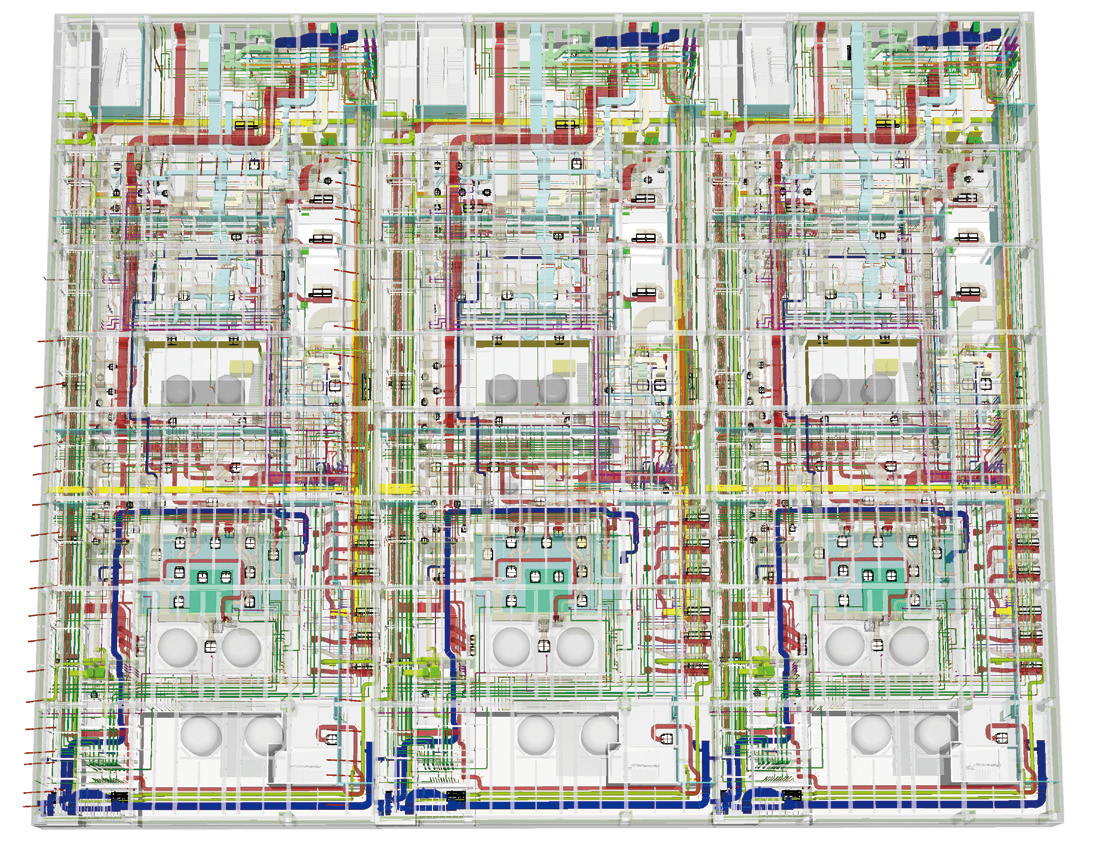

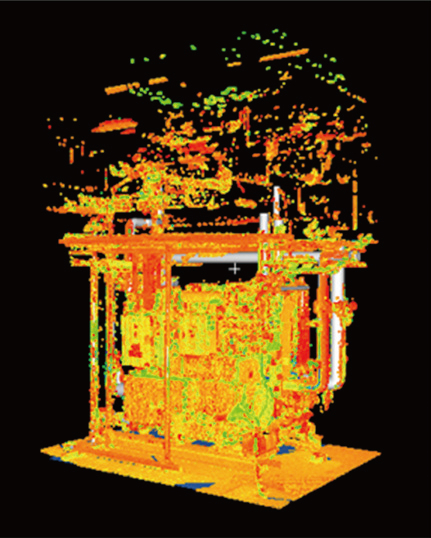

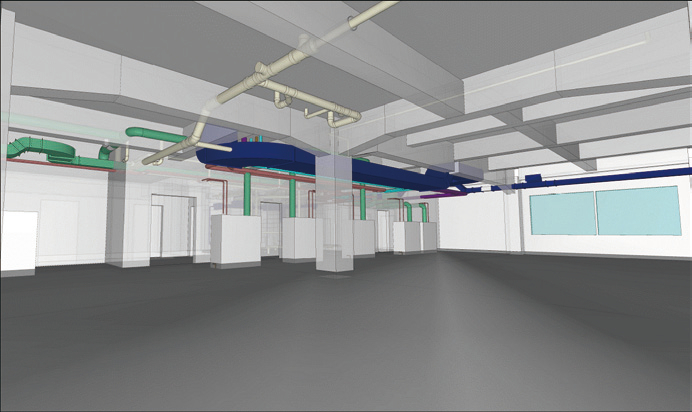

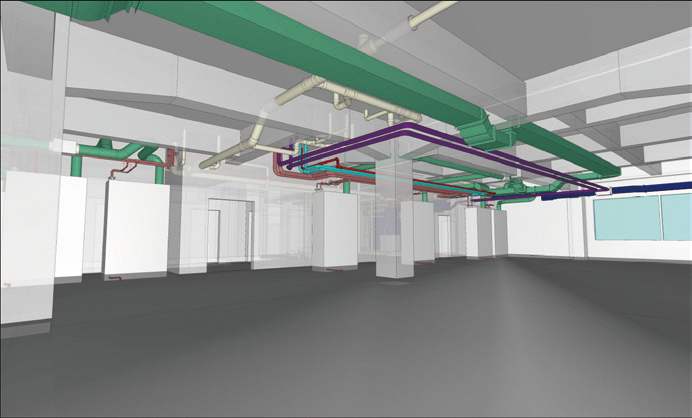

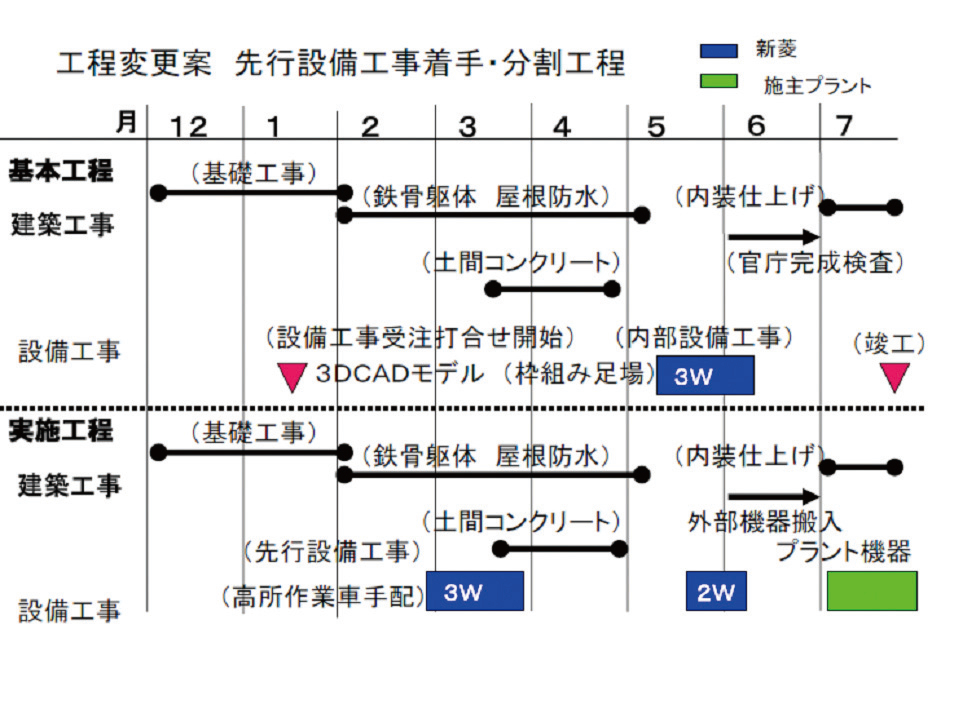

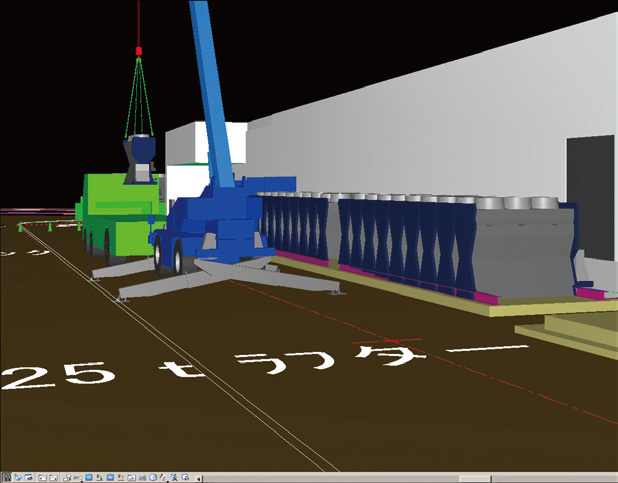

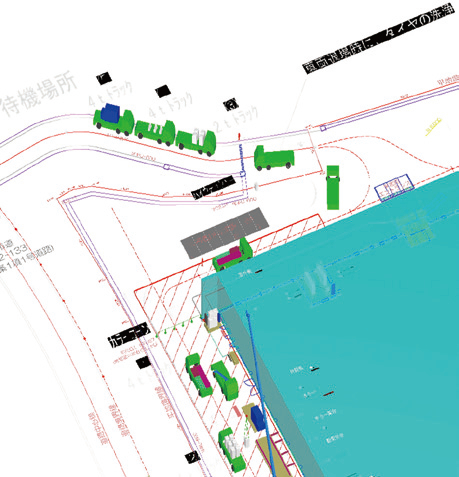

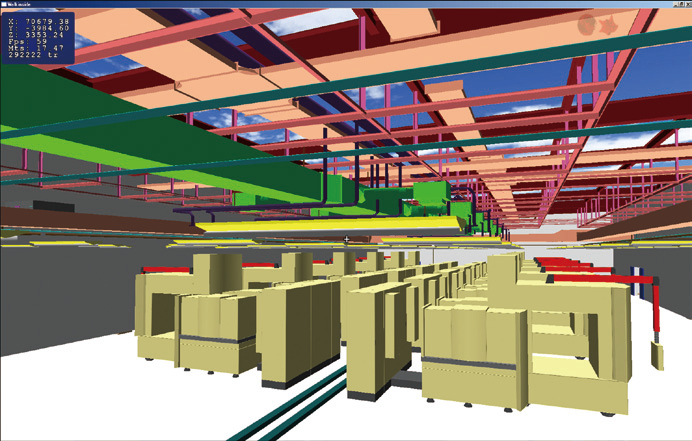

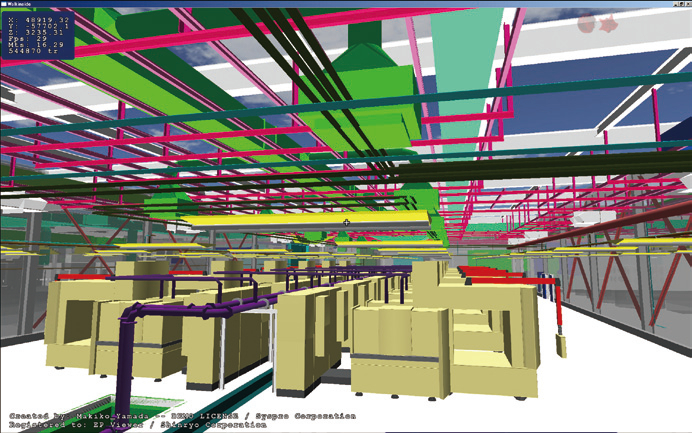

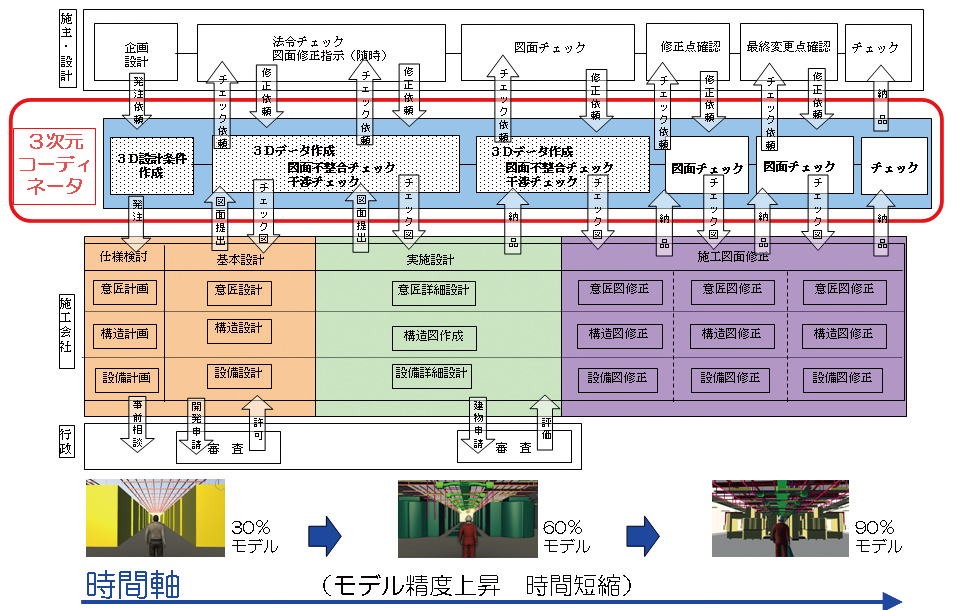

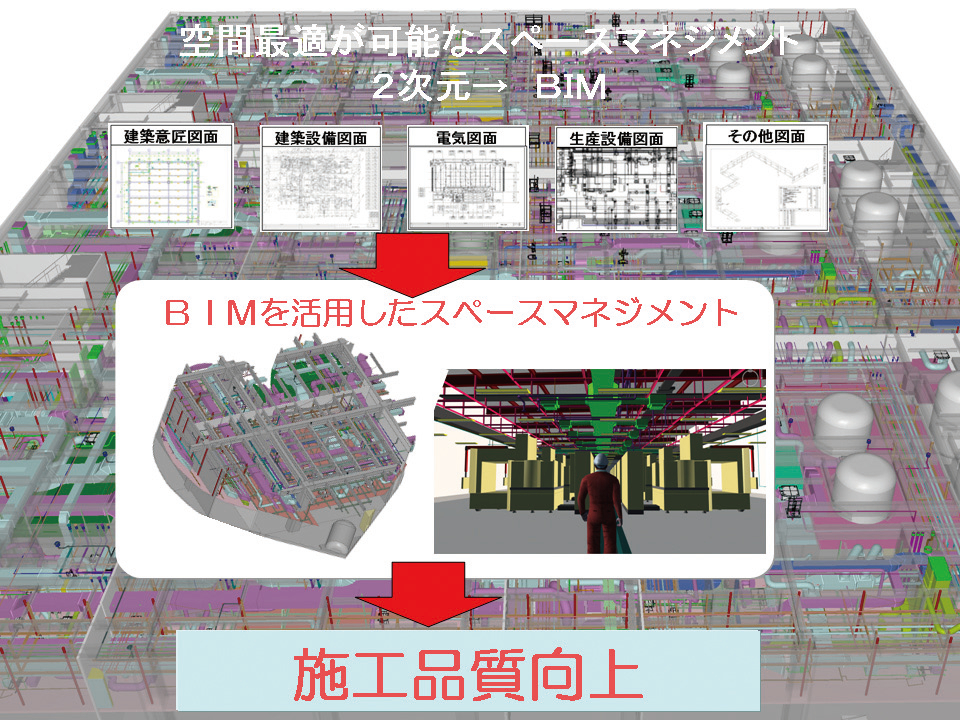

設備BIM活用事例1)生産空間 超短工期の設備工程で工事を進めるためには、施主、ゼネコン、工事関係者間のさまざまな情報の共有および迅速な意思決定が必要であり、短工期であっても無理のない工事を行い、無事故で安全に工事を進めるため、工事工程の効率化および分散化を行う必要があった。これらを実現するために、この現場ではBIMを採用した。 BIM化=見える化まず、約1週間程度でラフなBIMモデルを構築した。3次元のBIMモデルにより「見える化」が実現したため、2次元図面では「見える人にしか見えなかった」課題が、最初から関係者全員の共通認識となった。今までの2次元図面では難しかったが、BIMモデルによる空間の取り合い調整作業において、効率的に進めるための多くのアイデアが生まれた。 課題解決に向けた具体的手法7,100坪 工期13カ月の医薬工場であるが、課題として工場着工時における施工情報の構築・全体最適を実現することが求められた。ただし生産設備周りの空間調整は専門メーカーの範疇であり調整範囲外である。 ①運用目的を設定した組織構築+ITインフラ整備 短期に全体調整するマネジメント組織権限の付与とともに情報共有ネットワークを敷設した。 ②関係者に対するITツール教育 情報の欠損・遅れ・後積みの存在しないルール、ネットワーク運用教育。 ③調整会議や情報交換ツールによるコミュニケーション機会の設定 情報は自動的に進化していかないことを踏まえ、チェックポイントを設定して情報を重ね合わせることで全体における各々の位置を確認し、フィードバックすることを実施した。 ④施工情報の構築、進捗工程の管理、情報精度の管理 情報で大切なことは時間軸が揃っていることである。タイムリーな情報共有、鮮度の高い情報を構築することで無駄なモデル入力を極力しないことを徹底した。 ⑤課題解決に必要な見える化作業 専門技術者であってもITツールとしてのBIMを操作することはスキル習得まで時間を要する。3DPDFモデルの運用で簡単な情報共有を実現した。 ⑥スプール図作成・施工図の完成に向けた調整 施工情報として施工に引き渡す情報が「製作図としてのスプール図・施工図」である。支持金物やメンテナンススペースも含めた調整を再度実施した。 以上を短期間のうちに行った。従来の2次元データによる調整であれば6カ月かかる作業を、わずか3カ月で実現することができた。 課題を抽出し優先度を判断し、解決に導く選択肢を提示することはBIMの優位点であるが、判断するエンジニアが判断スキルと全体における位置を把握しないままでは、課題解決に至らなかったであろう。 設備BIMの運用について現状と希望《その1》 設備BIMの運用について現状と希望《その2》 設備BIMの運用について現状と希望《その3》 設備BIMの運用について現状と希望《その4》 設備BIMの運用について現状と希望《その5》 【出典】 建設ITガイド 2013 特集「建設イノベーション!3次元モデリングとBIM&CIM」  |

設備BIMの運用について現状と希望《その1》

|

新菱冷熱工業株式会社 谷内 秀敬

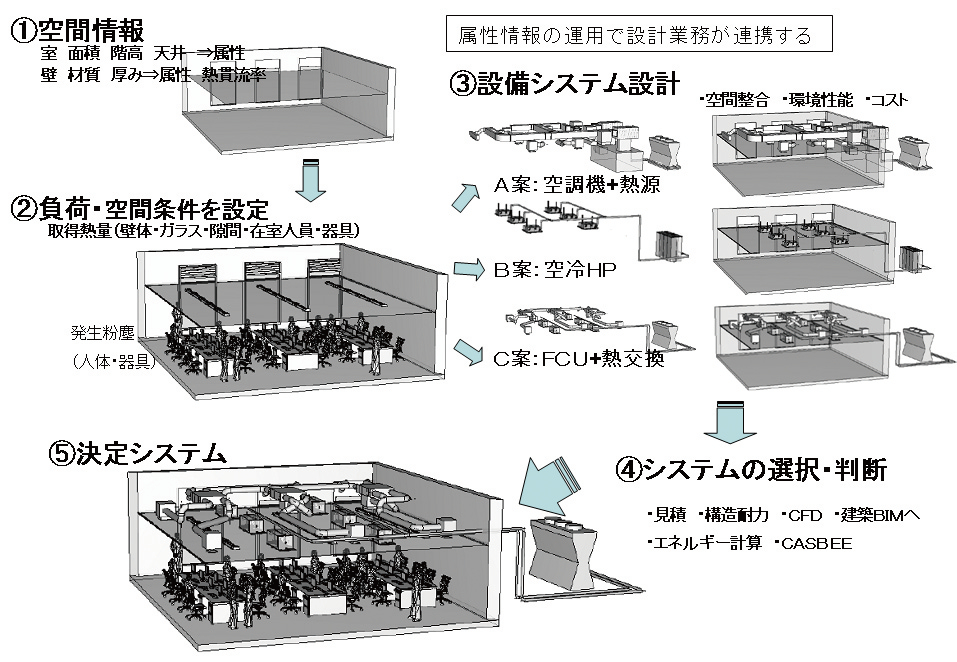

はじめに新菱冷熱工業株式会社は、空調・衛生を中心とした建設設備施工において、環境との共生を命題に企業活動を行っている。建築設備業界は建築物が高機能化・高層化・複雑化するに伴い、建築設備も建築主や施設利用者から求められる機能・居住性に対応できるよう、設計技術・施工技術を磨いてきた。 BIM・ICTを活用近年、建築物に要求される高い性能への対応に加えて、短工期・低コストの要求も厳しくなる一方、業界の人的資源の構造として、2次元図面を正確に読み書きできるエンジニアが減少している。現場をよく知る経験者は退職して空洞化が起き、技術の伝承が課題となっており、例えばさまざまな施工情報の受け渡しなどに苦労することが多い。結果として上流フェーズにおける曖昧な点や潜在的な課題が下流フェーズで発覚したり、要件と異なる施工を行ってしまう原因となっている。 BIMが建築ライフサイクルの中心に大規模ビルや病院、電算機センターなどの建築物において、もし設備に不具合があればその安全性や機能性が大幅に低下し、建物自体が全く機能しなくなる状況になる。 建築業界での立ち位置と現状設計におけるBIMでは、成果物が設計図・設計図書の2次元情報であり、建物の性能要求を取りまとめ、設計図書を作成するためのツールといえる。これまでの2DCADは、モデル形状+属性情報を併せ持つ「3DオブジェクトCAD(BIM)」に進歩し、これを運用する概念として「フロントローディング」が提唱されている。 建築業界全体の中で設備計画の果たす役割一般的に、設備は建築の付帯物と考えられており、「建築が先行、設備はその後」という工程のため、常に建築が先行しなければ設備は手出しできない。しかし、建物工事全体を考えた場合、上流側の意思決定の遅れや設備要望のフィードバックの遅れは結果として、下流工程である設備設計・施工に無理な工程や手戻り作業を押し付ける要因となっている。設計のフェーズであれ、施工のフェーズであれ、情報の下流という立場や建築業界の重層構造の中での設備設計施工は下請けというポジションであり、それが故に設備設計施工エンジニアは工夫を重ねてきた。 「企画1年・設計1年・施工1年・維持管理30年」という建物のライフサイクルの中で、設計施工の時間は一瞬に過ぎない。しかし建築設備は、ライフサイクルの中で幾度も改修・更新が施される。設計段階で属性情報を3次元モデルとともに付加することで、設備管理帳票とリンクした効率的でリスクを低減できる運営管理と、耐久年数による消耗機器の交換サイクルを「見える化」した「建物の価値の見える化」を実施できる。さらに建築設備改修計画の計画性の透明化を図り、ビルオーナーにビル資産価値の進行形を視覚的に提供する。設備の果たす役割は断片的な情報連携の一部分を担うだけにとどまらず、情報付与エンジニアとして業界に果たす役割は大きくなると考えられる。 次項から、設備BIMを活用した具体事例を紹介する。 設備BIMの運用について現状と希望《その1》 設備BIMの運用について現状と希望《その2》 設備BIMの運用について現状と希望《その3》 設備BIMの運用について現状と希望《その4》 設備BIMの運用について現状と希望《その5》 【出典】 建設ITガイド 2013 特集「建設イノベーション!3次元モデリングとBIM&CIM」  |